2. 河南牧业经济学院, 河南 郑州 450046

2. Henan University of Animal Husbandry and Economy, Zhengzhou 450046, Henan, China

人口老龄化已经成为当今中国的一个重大挑战。国家统计局数据显示, 截至2017年末, 我国65周岁及以上人口数达1.58亿, 占总人口比例为11.4%。根据全国老龄工作委员会预测, 中国老龄人口将在2050年超过4亿, 老龄化程度将提高到30%。人口的快速老龄化使老年人的生活质量越来越受到各方关注。《联合国老年人原则》强调, 老年人应当得到家庭和社区的照顾和保护, 从而得到身心需求的满足。国外对居家养老服务的研究起步较早, 已经因地制宜发展出了多种特色社区居家养老服务体系。我国在享受长期"人口红利"的同时, 一定程度上忽视了计划生育政策实施后独生子女将面临的养老负担, 而在人口老龄化浪潮下, 单纯依赖家庭提供的养老服务越来越难以满足老年人的养老需求[1]。因此, 如何在"未富先老"的社会经济环境下, 发展健全社区居家养老服务体系, 成为政府与学界广泛关注的问题。2016年11月, 中华人民共和国民政部印发的《城乡社区服务体系建设规划(2016—2020年)》, 明确将发展覆盖城乡的社区养老服务作为"十三五"期间城乡社区公共服务发展任务的一部分, 并将扩大城乡社区服务有效供给作为重要任务之一, 提出依托城乡社区综合服务设施, 加快城乡社区日间照料机构建设, 发展生活照料、保健康复、精神慰藉等服务, 推动养老服务覆盖所有居家老年人。

一、文献综述社区居家养老服务模式是指老年人仍然居住在家中, 但一部分养老职能由社区来提供支持, 这是更符合我国老年人居住偏好的社会化养老服务体系[2]。已有研究从宏观层面论证了我国选择发展社区居家养老服务体系的必要性[3], 并对社区照顾理论在我国社会福利制度改革中的应用进行了初步探讨[4]。随着社区养老服务的推广, 学者们开始从微观层面对社区养老服务的供需情况及效果进行分析。第一, 关于社区养老服务需求方面, 贾云竹(2002)研究1999年北京居民生活状况数据, 认为社区提供的养老服务不仅应该涵盖衣食住行用的物质生活方面、医疗保健的健康方面, 还需更加注重满足老年人精神文化方面的需求[5]。李放和王云云(2016)基于南京市鼓楼区的调查数据, 研究了城市老人社区居家养老服务的利用现状及其影响因素[6]。第二, 关于社区养老服务供需匹配方面, 王莉莉(2013)基于"服务链"理论研究了社区居家养老服务体系建设中存在的供需不匹配问题[7]。丁志宏和王莉莉(2011)使用"需求差"和"利用差"这两个概念, 分析了社区居家养老服务的供需与利用之间的矛盾[8]。第三, 关于社区养老服务效果的研究, 章晓懿和梅强(2011)采用SERVQUAL服务质量模型, 构建了社区居家养老服务质量的理论框架, 并建议加强健康干预和社区医疗服务体系建设[9]。廖楚晖等(2014)使用模糊综合评价法对我国一线城市社区居家养老服务质量进行了评价, 发现一线城市政府对社区居家养老服务的资助力度正在逐渐加大, 但相对于老年人的精神文化生活需求, 仍然需要有效利用社会各方面资源来提高服务质量[10]。

然而, 目前少有研究讨论社区养老服务与老年人生活满意度的关系。老年人生活满意度是老年人生活质量评价的重要衡量指标, 已有大量文献对老年人生活满意度的影响因素进行了研究, 健康状况、经济状况、养老方式和社会支持是公认的老年人生活满意度重要影响因素[11-13]。其中, 在社会支持方面, 国内关于老年人生活满意度的研究大多关注家庭对老年人的支持作用[11-13], 缺少对社区养老服务产生的影响进行讨论与研究, 而这种非家庭社会关系对老年人的福利水平也极为重要[14]。近年来, 已有零星文献开始关注社区养老服务对老年人生活满意度的影响。例如, 颜秉秋和高晓路(2013)使用2011年北京市6个典型社区调研数据, 对比了不同社区居家养老满意度的特征差异, 发现老年人居家养老满意度与社区养老服务发展程度高度相关[15]。唐启群(2014)使用2014年河北省5个城市调研数据, 对比了家庭养老、机构养老、社区居家养老三种不同养老模式下老年人的生活满意度, 结果显示社区居家养老满意度最高[16]。但这些研究仍有以下不足:第一, 研究样本多来源于一线城市地区, 结论难以代表全国, 尤其缺少对农村地区的研究。第二, 对社区养老服务的研究多关注发展现状, 缺少微观层面上社区养老服务对老年人生活满意度影响的实证研究, 缺少异质性讨论, 无法针对不同老年群体给出有针对性的政策建议。第三, 未厘清社区养老服务对老年人生活满意度的影响机制, 即未回答社区养老服务如何影响老年人生活满意度的问题。

为弥补以上不足, 本文试图从微观层面, 基于具有代表性的2014年全国调查数据, 实证分析社区居家养老服务对老年人生活满意度的影响, 并探讨影响的异质性及影响机制, 为我国社会养老服务体系建设的细化执行提供咨询与反馈。

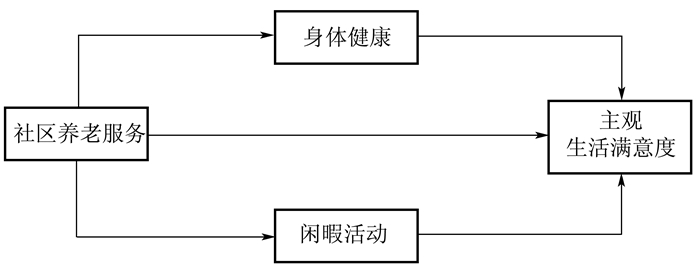

二、理论框架与研究假设社区养老服务如何影响老年人生活满意度?通过梳理相关文献, 社区养老服务主要可以通过两个方面对老年人生活满意度产生影响。

其一, 老年人的健康状况。健康是影响老年人生活满意度的重要因素[17]。已有研究表明, 社区养老服务有利于减缓老年人身体健康水平的下降, 同时还可改善其心理健康状况[18]。一方面, 社区养老服务中的起居照料、上门看病送药以及保健知识宣传等有助于患病老年人及时就诊, 减轻老年人的病痛以及缓解其料理日常生活的压力。另一方面, 社区养老服务中的精神慰藉、处理邻里纠纷以及组织社会文化活动等有利于老年人减轻抑郁、焦虑等负面情绪。此外, 提供养老服务的社区为老年人积极地参与社会活动搭建了平台, 帮助老年人拥有良好的晚年生活方式, 有助于其提高健康水平。多篇国内关于老年人生活满意度影响因素的文献认为, 老年人生活满意度受到健康水平的显著正向影响[19-21]。

其二, 老年人的闲暇活动。增加社区养老服务供给, 对老年人参与闲暇活动也有显著的提升作用[22]。这一影响分为直接与间接两个方面。一方面, 社区养老服务直接为老年人提供了参与社会活动的机会和闲暇时间。比如, 社区养老服务中的起居照料、日常购物等使老年人能够有更多闲暇时间参与社会活动, 同时社会娱乐活动服务进一步提供了老年人进行闲暇活动的机会与场所。另一方面, 社区养老服务的身体健康改善作用也间接提高了老年人参加闲暇活动的能力, 为丰富老年人的晚年生活创造了基础条件。已有文献证实, 参与闲暇活动对老年人生活满意度有着积极影响[23-26]。因此, 本文认为社区养老服务将通过健康水平与闲暇活动对老年人的生活满意度产生增益作用。

根据以上讨论, 本文设定的理论框架如图 1所示。需要说明的是, 尽管健康水平与闲暇活动在发挥中介作用的过程中可能产生相互影响, 但我们主要考察的是在最终影响环节上两者的中介效应。因此, 为避免研究过程的关注点过于分散, 在本文的实证分析中不再过多讨论中介变量间的相互作用①。根据理论框架, 本文提出如下假设:

①事实上, 由于本文采用的是单年的截面数据, 很难区分中介变量之间相互影响, 进一步探讨健康水平与闲暇活动之间的相互影响需要多年的面板数据。例如, 陆杰华等(2017)运用2002—2014年CLHLS数据考察了基期闲暇活动(或自评健康)对当期自评健康(或闲暇活动)的影响, 发现两者确实互为因果关系, 并且自评健康对社会参与的影响可能大于社会参与对健康自评的影响。

|

图 1 社区养老服务与老年人生活满意度关系的理论框架图 |

假设1:社区养老服务会对老年人的生活满意度有积极影响。

假设2:健康水平在社区养老服务对老年人生活满意度的影响中起中介作用。

假设3:闲暇活动在社区养老服务对老年人生活满意度的影响中起中介作用。

三、数据、变量与方法 (一) 数据来源本文使用北京大学健康老龄与发展研究中心组织实施的中国老年人长寿影响因素调查(CLHLS)最新公布的2014年截面数据。CLHLS项目以老年人作为调查对象, 采用多阶段分层聚类抽样方法对我国23个省份(自治区、直辖市), 即辽宁、吉林、黑龙江、河北、北京、天津、山西、陕西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、重庆、海南进行了追踪调查。项目组对这23个省份(自治区、直辖市)随机抽取的县、市、区进行了调查, 调查区域涵盖了全国总人口的85%, 数据具有较强的代表性。CLHLS的基线调查始于1998年, 调查对象为80岁及以上的高龄老人, 此后每2至3年进行一次追踪调查。自2002年起, 调查将受访老年人的年龄范围扩展至65岁及以上。CLHLS调查内容包括老年人及其家庭的社会经济情况、老年人健康、生活方式等, 同时还提供了社区养老服务信息, 这使本文的研究成为可能。为便于分析, 本文剔除了关键变量缺失的样本, 选取65岁及以上居家养老的老年人作为研究对象, 获得最终有效样本数为5 164名老年人。

(二) 变量界定 1. 因变量本文关注的因变量为老年人对生活满意度的主观评价, 这是一个比较综合、简洁且可测定的生活质量与幸福感的度量。老年人的生活满意度不仅体现了老年人对物质生活的评价, 也反映了老年人精神生活的状况。本文使用CLHLS问卷调查中, "您觉得您现在的生活怎么样"这一题项作为老年人的主观生活满意度评价变量, 根据老年人回答"很不好""不好""一般""好""很好"分别赋值1~5分的评分, 分值越大, 代表老年人生活满意度越高。从本研究中老年人对自己生活满意度的评价分布来看, 回答"很好"和"好"的老年人比例分别为49.07%和19.88%, 回答"一般"的比例为27.83%, 回答"不好"和"很不好"的老年人比例分别为2.59%和0.63%。总体上, 绝大多数的老年人对目前生活状况表示满意, 但仍有一部分老年人认为生活质量较差。

2. 关键自变量本文的关键自变量为社区养老服务供给, 选用调查问卷中"您所在的社区有哪些为老年人提供的社会服务"题项衡量。该问题的选项包括8项养老服务, 分别是起居照顾、上门看病送药、精神慰藉、日常购物、组织社会娱乐活动、提供法律援助、提供保健知识、处理家庭邻里纠纷。若老年人回答"有", 则认为社区提供且老年人知晓或使用过该项服务; 若回答"没有", 则老年人所在社区可能没有提供该项服务, 或者社区有该项服务供给但老年人不知情, 这两种情况都可认定为老年人没有享受到该项服务供给。

表 1是社区养老服务供给的基本描述统计。可以看出, 目前社区养老服务的供给率较低, 8项服务供给率均低于50%, 建设以社区为依托的新型养老服务体系仍任重道远。从各项服务来看, 上门看病送药以及提供保健知识这两项服务的供给率较高。通过观察数据结构发现, 农村地区上门看病送药服务供给率达到38.5%, 高于城镇地区31.0%的供给率, 这可能是得益于近年来我国大力推行医疗下乡, 号召基层医护人员走村入户为农村居民提供医疗服务。提供保健知识的服务供给率是8项服务中最高的, 均值达到42.1%, 通过观察该服务的地域供给率可以发现, 东部供给率最高, 达到47.7%;其次是中部40.7%;西部地区供给率只有33.4%①, 这表明社区服务供给可能跟地域经济发展水平相关。

① 因篇幅限制, 分地域样本描述性统计表未在本文中列出, 感兴趣的读者可向作者索取。

| 表 1 社区养老服务供给描述性统计 |

为便于研究社区养老服务对老年人生活满意度的影响路径, 本文通过探索性因子分析对8项社区养老服务内容进行降维分类。通过主成分分析法提取因子, 得到KMO值为0.814 9, 根据Kaiser(1974)的观点, KMO值为0.8~0.9很适合进行因子分析。参照碎石图的特征值分布, 保留特征值在1以上的两个因子, 降维结果如表 2所示。根据两个因子中所包含的条目内容, 对两个方面的社区养老服务进行命名:因子1解释的主要题项包括起居照顾、精神慰藉、日常购物等基本生活服务, 将其命名为基本生活支持。因子2解释的主要题项为上门看病送药、组织社会娱乐活动、提供法律援助、提供保健知识和处理家庭邻里纠纷等扩展性的养老服务, 将其命名为扩展生活支持。

| 表 2 社区养老服务因子分析 |

为研究社区养老服务对老年人生活满意度的影响路径, 本文将老年人健康水平和闲暇活动引入模型作为中介变量。将健康水平和闲暇活动作为本研究的中介变量有充分的理由。社区为老年人提供多项养老服务的初衷都是为老年人的健康及休闲提供帮助, 例如"起居照顾""上门看病送药""提供保健知识"以及"组织社会娱乐活动"。有研究表明社区服务有利于老年人的健康和休闲[24], 且有大量研究证实健康状况和休闲对老年人生活满意度有较大的影响[19-26]。在具体的指标选取方面, 本文采用较能代表个人对健康情况的自评表征老年人健康水平, 具体由"您觉得现在您自己的健康状况怎么样"题项测量, 该问题的选项包括"很不好""不好""一般""好""很好", 并根据老年人的选择分别赋值为1~5分, 分值越大, 代表老年人健康水平越高。虽然自评健康指标是个人对健康状况的主观评价, 但它是综合诸多复杂信息的判断, 避免了多数客观指标的片面性, 且已在大量相关学术研究中被用来测度个体健康水平[27]。闲暇活动指标采用"您现在从事/参与以下活动(种菜种地、养花园艺、读书看报、饲养宠物家禽、打牌下棋、看电视听广播、参加社会活动)的频率"衡量, 问题选项包括"不参加""不是每月, 但有时""不是每周, 但每月至少一次""不是每天, 但每周至少一次""几乎每天", 并将各项活动参与频率按照老年人的选择分别赋值为1~5分。最后选取每个老年人参与不同种类的闲暇活动频率的平均值作为闲暇活动指标, 分值越大, 代表老年人闲暇活动参与度越高。

表 3汇报了各个中介变量的描述统计, 总体来看, 我国老年人健康水平平均得分居于"一般"以上。其中, 男性老年人健康得分略高于女性老年人; 80岁以下中低龄老年人健康得分略高于高龄老年人; 有配偶的老年人健康得分略高于无配偶老年人; 农村地区老年人健康得分低于城镇地区老年人。我国老年人闲暇活动参与平均处于"不是每月, 但有时"和"不是每周, 但每月至少一次"之间。其中, 男性老年人平均得分高于女性老年人; 80岁以下中低龄老年人平均得分明显高于高龄老年人; 有配偶的老年人平均得分明显高于无配偶老年人; 农村地区老年人平均得分低于城镇地区老年人。

| 表 3 中介变量描述性统计 |

以往研究显示, 老年人生活满意度将受到多重因素影响, 为避免可能存在的遗漏变量问题, 本文将老年人的人口学、社会经济、居住模式等特征作为控制变量。分别选取老年人性别、年龄、婚姻情况、职业状况、教育水平、居住地(城乡)、家庭经济状况、所处地域、居住模式、自理能力作为控制变量。另外, 社区养老服务作为家庭养老的有效补充, 其支持效果还必须考虑到老年人从家庭中获得的养老支持, 基于已有的研究文献, 我们还选取日常联系子女情况、是否有独立卧室作为家庭支持的控制变量[28]。各控制变量的含义与基本描述统计如表 4所示。

| 表 4 控制变量描述性统计 |

由于原始数据各个变量单位并不统一, 为便于在实证分析中清晰呈现各变量间的相互关系, 对相关变量进行归一化处理, 将其转换为0~1之间的分值, 如表 5所示。从该表可以看出, 在两类社区养老服务供给中, 扩展生活支持(上门看病送药、组织社会娱乐活动、提供法律援助、提供保健知识、处理家庭邻里纠纷)的标准化得分高于基本生活支持(起居照顾、精神慰藉、日常购物), 表明当前阶段社区为老年人提供的养老服务更侧重于家庭成员难以提供的医疗法律援助以及组织社会活动方面, 在一定程度上是传统居家养老模式的补充。然而哪一类社会养老服务对老年人生活满意度的影响更明显?这需要进行实证检验。

| 表 5 变量归一化处理结果 |

根据前述讨论, 首先本文通过普通最小二乘法(OLS)初步检验社区养老服务中的基本生活支持与扩展生活支持与老年人生活满意度之间的关系, 并用有序Logit模型检验结果的稳健性, 计算公式如下:

| $ Y = {\pi _0} + {\pi _1}{X_1} + {\pi _2}{X_2} + \sum {{\pi _i}{Z_i}} + \mu $ | (1) |

其中, Y表示老年人生活满意度; X1和X2分别表示社区养老服务的两个类别:基本生活支持和扩展生活支持; π为待估系数; Z表示一系列控制变量; μ表示模型的误差项。

本文进一步采用有序Logit模型进行边际效应分析, 以探索不同生活满意度级别老年人受社区养老服务影响的差异, 而后将总体样本分为多个子样本组进行群组异质性分析。

在影响机制方面, 本文采用中介效应模型深入分析不同类别的社区养老服务对老年人生活满意度影响的过程和机制, 具体采用Baron和Kenny的逐步法, 结合温忠麟等[29]提出的多重中介模型依次检验回归系数, 回归方程如下:

| $ Y = {\tau _1}{X_1} + {\tau _2}{X_2} + \sum {{\tau _i}{Z_i}} + {\varepsilon _x} $ | (2) |

| $ {M_1} = {\alpha _{11}}{X_1} + {\alpha _{12}}{X_2} + \sum {{\alpha _i}{Z_i}} + {\varepsilon _1} $ | (3) |

| $ {M_2} = {\alpha _{21}}{X_1} + {\alpha _{22}}{X_2} + \sum {{\alpha _i}{Z_i}} + {\varepsilon _2} $ | (4) |

| $ Y = {{\tau '}_1}{X_1} + {{\tau '}_2}{X_2} + {\beta _1}{M_1} + {\beta _2}{M_2} + \sum {{\tau _i}{Z_i}} + {\varepsilon _y} $ | (5) |

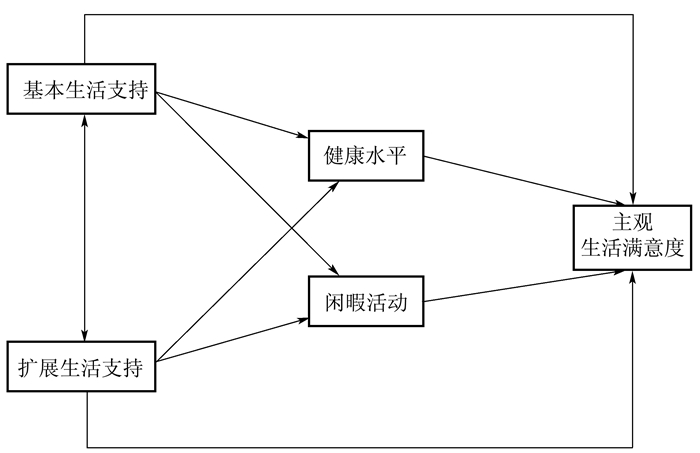

其中, M1和M2分别表示中介变量老年人的健康水平和闲暇活动; τ表示X对Y的总效应的待估系数; τ'表示X对Y的直接效应的待估系数; ε表示模型的误差项。考虑到社区养老服务的不同类型, 本文将研究假设和理论框架进行拓展, 拓展后的理论框架如图 2所示。

|

图 2 社区养老服务对生活满意度的多重中介模型理论框架图示 |

根据式(1)的模型设定, 表 6报告了将控制变量、关键自变量纳入模型的估计结果, 同时初步检验了中介效应。模型1、2、3所用变量均为归一化变量以便于比较, 模型4采用顺序因变量(1~5评分)对模型3结果进行验证。其中, 模型1仅加入控制变量, OLS回归结果显示:第一, 女性老年人生活满意度略高于男性; 高龄与生活满意度存在正相关关系; 婚姻状态对老年人生活满意度的影响不显著; 年轻时从事非农工作的老年人晚年生活满意度更高; 是否受过教育与老年人的生活满意度存在正相关关系; 在城镇居住的老年人生活满意度相对更高, 这与国内已有的老年人生活满意度影响因素研究结论一致[19, 30-32]。这可能是因为, 女性能更好地适应回归家庭的晚年生活; 而高龄老年人虽然健康水平较低①, 但随着年龄的增长, 老年人的心理素质与情绪调节能力也更强, 更能积极面对生活。第二, 家庭经济状况是影响老年人生活满意度的重要因素之一, 本文结论与国内已有的老年人生活满意度影响因素报告一致[19], 经济水平是老年人晚年生活的重要保障。东部地区的老年人的生活满意度更高, 可能与东部地区普遍较高的经济发展水平有关。第三, 相比与家人同住, 选择独居的老年人生活满意度较差; 能够完全自理的老年人, 生活满意度更高。这与国内已有的老年人生活满意度影响因素研究报告一致[19-21]。第四, 日常与子女保持联系的老年人生活满意度更高。有文献表明, 相比得不到子女情感支持的老年人, 与子女保持日常联系的老年人心理健康情况更好[33-35]。有自己独立卧室的老年人生活满意度更好, 可能意味着这部分老年人拥有较好的家庭生活条件或较高的家庭地位, 得到的家庭支持更多。以上结果表明, 老年人从家庭中得到的物质及情感支持越多, 生活满意度越高。通过改善老年人的家庭收入水平、居住模式、情感支持, 可以提高老年人生活满意度。居住在社区中的老年人, 除了应得到来自家庭的支持外, 来自社区提供的养老服务也是其重要的社会支持。那么, 社区养老服务是否对老年人生活满意度产生显著影响?这是本文将要深入探讨的问题。

① 根据本文的中介变量描述性统计(表 3), 高龄老人自评健康水平比低龄老人略低, 表明老年人的心理素质与情绪调节能力很可能是高龄老人生活满意度更高的原因。

| 表 6 社区养老服务与老年人生活满意度 |

模型2在模型1的基础上, 加入了本文的关键自变量, 即社区养老服务供给的两个方面:基本生活支持与扩展生活支持。OLS回归结果显示, 社区养老服务的两个维度与老年人生活满意度均呈显著的正相关关系:基本生活支持的回归系数0.066(p<0.01)和扩展生活支持的回归系数0.031(p<0.05)。这验证了本文的假设1, 基本生活支持的回归系数更大, 这说明基本生活支持对老年人生活满意度的积极作用相对更大。

模型3在模型2的基础上加入了中介变量:健康水平和闲暇活动。OLS回归结果显示, 健康水平和闲暇活动与老年人自评生活满意度呈显著的正相关关系(p<0.01), 与以往研究结论一致, 健康水平和闲暇活动是影响老年人生活满意度的重要因素。同时, 基本生活支持的回归系数从模型2中的0.066下降到0.042, 这表明健康水平和闲暇活动在社区养老服务对老年人生活满意度的影响中发挥着中介作用。

此外, 本文还在模型4中采用了生活满意度非归一化指标(评分1~5)作为因变量进行有序Logit模型回归, 以检验结果的稳健性。结果显示, 有序Logit模型结果与OLS模型回归在系数符号和显著性上类似, 表明本文的基准结果较为可靠。以上结果初步验证了本文的假设2和假设3, 本文后续还将对影响机制进行进一步探讨。

(二) 社区养老服务影响的异质性前文从全样本的角度分析了社区养老服务对老年人生活满意度的影响, 但不能忽略老年人的特征差异, 异质性分析结果有助于提出更有针对性的政策建议。本文关于社区养老服务影响的异质性主要分为两部分。其一, 在有序Logit模型回归结果的基础上, 进一步研究社区养老服务对不同生活满意度老年人群体带来的边际效果, 结果如表 7所示。从中可以看出, 基本生活支持使得老年人自评生活满意度"很差"的概率降低0.002, "差"和"一般"的概率分别降低0.008、0.049, "好"和"很好"的概率分别提高0.013和0.046;扩展生活支持使老年人自评生活满意度"很差"的概率降低0.002, "差"和"一般"的概率分别降低0.007和0.044, "好"和"很好"的概率分别提高0.012和0.042。相比之下, 基本生活支持对老年人生活满意度的积极作用更大。此外, 社区提供的养老服务对生活满意度较低的老年人的改善效果小于对生活满意度评价"一般"或"较好"的老年人, 这表明了社区在为老年人提供养老支持中主要扮演辅助支持的角色, "雪中送炭"效果较小, 而"锦上添花"效果更强。原因在于, 社区养老服务利用可能存在机会不平等, 在同等养老服务供给水平下, 贫困且生活满意度较低的老年人享受养老服务的机会可能更小。

| 表 7 基于有序Logit模型的社区养老服务影响的边际效应 |

其二, 本文针对老年人的性别、年龄、婚姻以及居住地(城乡)情况将全样本分为多组子样本进行深入研究, 并对中介变量发挥的作用进行了相应比较。分组子样本回归结果如表 8所示。

| 表 8 社区养老服务影响的异质性 |

从社区养老服务的影响异质性来看, 首先, 性别分组结果表明, 基本生活支持对女性老年人的影响大于男性老年人; 扩展生活支持对男性老年人生活满意度的提升产生正向影响, 对女性老年人生活满意度的影响不显著。其次, 年龄分组结果显示, 基本生活支持对高龄老年人生活满意度改善作用更大; 而扩展生活支持对中低龄老年人生活满意度的正面影响略高。再次, 从婚姻状况分组结果可以看出, 基本生活支持对无配偶老年人的影响更大; 而扩展生活支持对有配偶老年人生活满意度的正面作用更加明显。最后, 城乡分组结果表明, 无论是基本生活支持还是扩展生活支持, 对农村地区老年人的生活满意度均有显著的提升效果, 且基本生活支持的作用大于扩展生活支持。出现以上结果的原因可能是, 基本生活支持对那些社会经济地位更低、健康状况更差的老年人的生活满意度改善效应更加明显。比如, 女性的收入等社会经济特征往往比男性差, 高龄老年人往往受身体状况限制更大, 无配偶老年人更加缺乏基本生活照顾, 农村地区老年人更缺乏基本生活支持, 因此这部分老年人对基础养老服务的需求可能更高。因此, 女性、高龄、无配偶、农村地区的老年人更需要基本生活支持来满足基本生活要求, 提高生活满意度; 而男性、非高龄、有配偶的老年人更需要扩展生活支持丰富晚年生活, 改善生活质量。

从中介变量发挥作用的异质性来看, 第一, 不论根据何种特征分组, 加入中介变量后, 基本生活支持和扩展生活支持的估计系数均有所下降, 说明健康水平与闲暇活动均能发挥中介效应。进一步观察估计系数下降幅度不难发现, 健康水平发挥的中介作用比闲暇活动更大, 表明社区养老服务主要通过老年人的健康水平影响其生活满意度。第二, 中介效应的组别差异结果显示, 在性别分组方面, 相比男性, 健康水平在社区养老服务对女性老年人生活满意度的影响过程中发挥的中介效应更加明显。在年龄与婚姻状况分组方面, 与中低龄和有配偶的老年人相比, 健康水平在基本生活支持与高龄及无配偶老年人生活满意度之间起到的中介作用相对更大; 而闲暇活动则是在扩展生活支持与中低龄及有配偶老年人生活满意度之间发挥的中介效应相对更明显。在城乡分组方面, 健康水平在基本生活支持对农村老年人的生活满意度的影响过程发挥的中介效应相对更大; 而闲暇活动在扩展生活支持与城市老年人生活满意度之间的中介作用相对更明显。这些结果表明, 对于处于社会经济地位弱势的老年人, 社区养老服务主要是通过基本生活支持改善老年人健康状况, 进而提高生活满意度; 而对于社会经济状况较好的老年人, 虽然健康水平仍起到主要中介作用, 但相比其他老年人群体, 闲暇活动在扩展生活支持提高其生活满意度过程发挥的中介效应相对更大。

(三) 中介效应的进一步分析与检验前文初步进行了社区养老服务对老年人生活满意度的影响机制分析, 然而, 前述结论还需进一步考察检验。本文根据已有文献提出的方法[32], 根据式(2)~式(5)的模型设定, 逐步对各个中介变量的作用进行了进一步分析与检验, 结果如表 9所示。中介效应分析结果显示, 首先, 回归一中基本生活支持与扩展生活支持均对老年人生活满意度有显著影响; 回归二中扩展生活支持对健康水平的回归系数(即回归二中的路径α12)不显著; 回归三和回归四中各路径均统计显著。根据中介效应检验步骤, 以上结果并不能轻易下结论, 不显著的路径需要进行Sobel检验:检验统计量

| 表 9 健康水平M1、闲暇活动M2中介效应分析 |

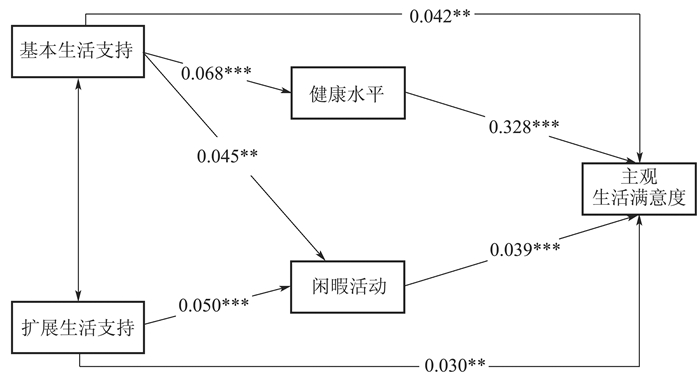

综合以上分析, 可以得出以下结论:健康水平在基本生活支持对生活满意度的影响过程中具有部分中介作用, 假设2得以验证。闲暇活动在基本生活支持和扩展生活支持的生活满意度影响过程中具有部分中介作用, 假设3得以验证。依据分析结果, 社区养老服务两个维度对生活满意度的影响路径估计结果如图 3所示。进一步比较不同社区养老服务影响的大小以及各影响路径的贡献可知, 基本生活支持X1对Y的总效应为0.066, 扩展生活支持X2对Y的总效应为0.032①。通过比较社区养老服务的两个方面的总效应, 可以看到, 基本生活支持对老年人生活满意度的总效应比扩展生活支持的总效应更大。因此, 可以认为社区为老年人提供基本生活支持对老年人的生活满意度具有更大的增益作用。

①基本生活支持X1对Y的总效应为τ1=0.042+0.068×0.328+0.045×0.039= 0.066;扩展生活支持X2对Y的总效应为τ2=0.030+0×0.328+0.050×0.039= 0.032。

|

图 3 社区养老服务对生活满意度的影响路径估计结果图示 |

在基本生活支持对生活满意度影响过程中, 健康水平和闲暇活动均具有部分中介作用, 健康水平占总效应的比例为33.8%;闲暇活动占总效应的比例为2.7%。在扩展生活支持对生活满意度影响过程中, 闲暇活动具有部分中介作用, 占总效应的比例为6.1%。相比之下, 健康水平在社区养老服务对老年人生活满意度的影响过程中起到主要中介作用。因此, 社区应针对老年人的健康服务需求, 设计和推广一系列有针对性的社区养老服务, 能更加有效地提升老年人的生活满意度。

五、结论与讨论本研究利用2014年中国老年人长寿影响因素调查数据, 从老年人生活满意度的角度讨论了社区养老服务的效果, 同时通过引入健康水平和闲暇活动两个中介变量, 探讨与检验了社区养老服务对老年人生活满意度的影响机制。主要结论如下:

首先, 社区提供的基本生活支持服务和扩展生活支持服务, 对老年人生活满意度有直接的正向影响。同时, 分析数据显示, 现阶段社区养老服务中基本生活支持供给率非常低(起居照顾4.5%、精神慰藉9.0%、日常购物9.5%), 这可能是由于在传统观念中, 老年人的基本养老需求主要由家庭负担, 社区提供的养老服务以扩展性为主。然而随着家庭结构的小型化, 家庭养老模式在一定程度上难以为继, 需要尽快布局以社区为依托的养老服务体系作为传统养老模式的补充, 在提供扩展性社区养老服务的同时逐步提高基本生活服务的覆盖率。

其次, 根据有序Logit模型的边际效应分析结果, 由社区提供的各项老年人生活服务的"雪中送炭"效果较弱, 而"锦上添花"效果更强, 即社区养老服务供给对生活评价较差的老年人的福利改善作用相对较小, 而对生活状态较好的老年人的正面作用更大。原因可能是存在社区养老服务利用的机会不平等, 即经济水平较低的老年人享受养老服务的可能性更小, 同时这部分老年人也是生活满意度较低的人群。根据分样本回归结果, 女性、高龄、无配偶的老年人更需基本生活支持来满足晚年生活要求; 而男性、非高龄、有配偶的老年人更需要扩展生活支持丰富晚年生活。以上结果显示, 社区养老服务在未来更应向弱势群体倾斜以最大限度地提高老年人生活质量。

最后, 社区提供的基本生活支持和扩展生活支持, 对老年人的主观生活满意度还存在间接的增益作用:基本生活支持通过影响老年人健康水平和闲暇活动, 进而影响老年人主观生活满意度; 扩展生活支持通过影响老年人的闲暇活动参与, 进而影响老年人主观生活满意度。健康水平在基本生活支持对老年人主观生活满意度的影响过程中具有部分中介作用; 闲暇活动在基本生活支持和扩展生活支持中均对老年人主观生活满意度影响过程起到中介作用。综合而言, 健康水平占总效应的比例更大, 起到的中介作用更明显。

综上所述, 本研究认为在推广社区养老服务中, 基本生活支持(起居照顾、精神慰藉、日常购物)仍然是布局的重点, 尤其应当多考虑社会经济弱势、有较高健康风险的老年人。考虑到居家养老的老年人基本生活支持主要的提供方仍然是家庭, 社区作为家庭养老支持的补充, 也应该注重家庭无法提供的扩展生活支持(如上门看病送药、组织社会娱乐活动、提供法律援助、提供保健知识、处理家庭邻里纠纷), 为老年人的晚年生活提供社会活动的平台, 更好地改善老年人的生活满意度。

| [1] | 曲嘉瑶, 孙陆军. 中国老年人的居住安排与变化:2000~2006[J]. 人口学刊, 2011(2): 40–45. DOI: 10.3969/j.issn.1004-129X.2011.02.006 |

| [2] | 陈友华. 居家养老及其相关的几个问题[J]. 人口学刊, 2012(4): 51–59. DOI: 10.3969/j.issn.1004-129X.2012.04.006 |

| [3] | 姚远. 从宏观角度认识我国政府对居家养老方式的选择[J]. 人口研究, 2008, 32(2): 16–24. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6087.2008.02.003 |

| [4] | 陈友华, 吴凯. 社区养老服务的规划与设计——以南京市为例[J]. 人口学刊, 2008(1): 42–48. |

| [5] | 贾云竹. 北京市城市老年人对社区助老服务的需求研究[J]. 人口研究, 2002, 26(2): 44–48. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6087.2002.02.011 |

| [6] | 李放, 王云云. 社区居家养老服务利用现状及影响因素——基于南京市鼓楼区的调查[J]. 人口与社会, 2016, 32(1): 51–60. |

| [7] | 王莉莉. 基于"服务链"理论的居家养老服务需求、供给与利用研究[J]. 人口学刊, 2013(2): 49–59. DOI: 10.3969/j.issn.1004-129X.2013.02.006 |

| [8] | 丁志宏, 王莉莉. 我国社区居家养老服务均等化研究[J]. 人口学刊, 2011(5): 83–88. DOI: 10.3969/j.issn.1004-129X.2011.05.010 |

| [9] | 章晓懿, 梅强. 影响社区居家养老服务质量的因素研究:个体差异的视角[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2011, 19(6): 23–30. |

| [10] | 廖楚晖, 甘炜, 陈娟. 中国一线城市社区居家养老服务质量评价[J]. 中南财经政法大学学报, 2014, 203(2): 46–50. DOI: 10.3969/j.issn.1003-5230.2014.02.006 |

| [11] | 李德明, 陈天勇, 吴振云. 中国老年人的生活满意度及其影响因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2008, 22(7): 543–546. DOI: 10.3321/j.issn:1000-6729.2008.07.020 |

| [12] | 王彦方, 王旭涛. 影响农村老人生活满意度和养老模式选择的多因素分析——基于对留守老人的调查数据[J]. 中国经济问题, 2014(5): 19–29. |

| [13] | 张丹. 家庭养老方式下的老年人生活满意度研究——基于CHARLS数据的实证分析[J]. 经济研究导刊, 2014(18): 79–82. DOI: 10.3969/j.issn.1673-291X.2014.18.032 |

| [14] | LAWTON MP, MOSS M, KLEBAN M H. Marital status, living arrangement, and the well-being of older people[J]. Research on Aging, 1984,6(3): 323–345. DOI: 10.1177/0164027584006003002 |

| [15] | 颜秉秋, 高晓路. 城市老年人居家养老满意度的影响因子与社区差异[J]. 地理研究, 2013, 32(7): 1269–1279. |

| [16] | 唐启群. 河北省老年人养老模式及满意度影响因素分析[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2014, 17(12): 2091–2094. |

| [17] | LARSON R. Thirty years of research on the subjective well-being of older americans[J]. Journal of gerontology, 1978,33(1): 109–125. DOI: 10.1093/geronj/33.1.109 |

| [18] | 任玉嘉, 唐四元, 郭果毅, 等. 社区老年人的健康教育及效果分析[J]. 中国实用护理杂志, 2010, 26(5): 76–77. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2010.02.078 |

| [19] | 徐慧兰. 老年人生活满意度及其影响因素研究[J]. 中国心理卫生杂志, 1994(4): 160–162. |

| [20] | 李德明, 陈天勇, 李海峰. 中国社区为老服务及其对老年人生活满意度的影响[J]. 中国老年学杂志, 2009, 29(19): 2513–2515. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2009.19.040 |

| [21] | 李建新, 刘保中. 健康变化对中国老年人自评生活质量的影响——基于CLHLS数据的固定效应模型分析[J]. 人口与经济, 2015(6): 1–11. DOI: 10.3969/j.issn.1000-4149.2015.06.001 |

| [22] | BEVIL C A, O'CONNOR P C, MATTOON P M. Leisure activity, life satisfaction, and perceived health status in older adults[J]. Gerontolog y & geriatrics education, 1994(2): 3–19. |

| [23] | PRISCILLA C. O'connor leisure activity, life satisfaction, and perceived health status in older adults[J]. Gerontology & geriatrics education, 1993,14(2): 3–19. |

| [24] | 王莉莉. 中国老年人闲暇活动参与状况及其影响因素分析[J]. 西北人口, 2011, 32(3): 35–42. DOI: 10.3969/j.issn.1007-0672.2011.03.007 |

| [25] | 陶涛, 李龙. 城市老年人闲暇时间安排及对健康的影响[J]. 人口学刊, 2016, 38(3): 58–66. |

| [26] | 宋瑞. 休闲与生活满意度:基于全国样本的实证分析[J]. 中国软科学, 2014(9): 55–66. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2014.09.006 |

| [27] | 连玉君, 黎文素, 黄必红. 子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究[J]. 经济学(季刊), 2015(1): 185–202. |

| [28] | 瞿小敏. 社会支持对老年人生活满意度的影响机制——基于躯体健康、心理健康的中介效应分析[J]. 人口学刊, 2016, 38(2): 49–60. |

| [29] | 温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, 37(2): 268–274. |

| [30] | 骆为祥, 李建新. 老年人生活满意度年龄差异研究[J]. 人口研究, 2011, 35(6): 51–61. |

| [31] | 胡军生, 肖健, 白素英. 农村老年人主观幸福感研究[J]. 中国老年学杂志, 2006, 26(3): 314–317. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2006.03.015 |

| [32] | 李德明, 陈天勇, 吴振云. 中国农村老年人的生活质量和主观幸福感[J]. 中国老年学, 2007, 27(12): 1193–1196. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2007.12.033 |

| [33] | 徐勤. 我国老年人口的正式与非正式社会支持[J]. 人口研究, 1995, 19(5): 23–27. |

| [34] | 张文娟, 李树茁. 代际支持对高龄老人身心健康状况的影响研究[J]. 中国人口科学, 2004(s1). |

| [35] | 方杰, 温忠麟, 张敏强, 等. 基于结构方程模型的多层中介效应分析[J]. 心理科学进展, 2014, 22(3): 530–539. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21