产业的空间集聚会提升企业全要素生产率,但其影响机制呈现多样化,如集聚效应和选择效应对集聚区域的全要素生产率具有提升作用,但两种效应的作用机制与大小会因为区域和行业的不同产生差异。

已有研究发现地区经济发展过程中产生差距,主要是各地全要素生产率的差异导致的[1-2]。新古典经济学代表人物阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall, 1890)通过对小企业的研究发现集聚在一起的企业具有更高的生产效率[3]。Ottaviano(2012)通过模型发现,不论是经济上升期还是衰退期,区域上的新进入者与退出者都要比在位者的生产率低[4]。在大量的实证检验后,大家都认为集聚程度与企业生产率高低有显著的正相关关系。

空间经济学理论认为企业的规模报酬递增、庞大的消费市场、充足的资源供给以及较低的运输和通勤成本等因素在因果循环累积作用下形成了产业集聚[5]。梁琦(2004)归纳了八大推动产业空间聚集的力量[6]。有的学者以市场规模为集聚表征,研究区域集聚效应与生产率的关系[7-9]。也有学者使用区域经济活动的数据表征集聚,分析集聚效应对生产率的影响[10-12]。

Krugman和Venables(1995)经过进一步探究认为过高的集聚程度会加剧集聚区域土地、劳动力等生产资料的竞争,进而提高生产成本[13]。集聚区域内的小型制造业企业可能由于区域内同行业少数大公司的主导地位而难以获得集聚经济效益[14]。Melitz(2003)的研究发现,由于存在运输成本和进入新市场的成本,企业需要支付固定成本才能进入新区[15]。易靖韬、傅佳莎(2011)利用浙江省企业层面数据进行的实证研究也得到类似结论[16]。国际贸易和空间经济学视角下,空间对企业的选择是提高生产率的另一个重要因素[17-20],Behrens等(2014)在讨论大、小城市的生产率差异中也证实了这一点[21]。该理论认为,空间内部竞争加剧淘汰生产力较低的企业,从而提升了地区整体生产率。

Combes(2012)和Accetturo(2011)等学者发现在意大利人口密集的劳动市场,集聚效应对大多数的行业起到更大的作用[22-23]。这两项研究表明,集聚效应对城市化经济有更大的影响。然而,Arimoto和Nakajima(2014)对日本缫丝行业的分析结果则显示,集聚效应作用不明显,集聚区域内的高生产率主要源自选择效应[24]。Hasan等(2018)在对台湾科技产业园的实证研究中发现,集聚效应和选择效应对不同生产效率的高新产业效果不同[25]。我国学者也尝试以省和大、小型城市为单位,对区域中的集聚效应和选择效应进行探讨[26-30]。此外,王永进和张国峰(2016)的研究发现开发区企业的生产率优势主要源自集聚效应,但是其持续期非常短,在开发区成立三年后就基本消失[31]。这说明对于处于不同阶段的集聚经济,集聚效应和选择效应作用力存在差异。

在集聚效应的研究中,普遍认为集聚效应是通过产业集聚的外部性提升区域中单一企业的素质来促进区域产业的整体发展,从而使得区域生产率得到提升。而选择效应则依托企业的原有实力,通过地区的激烈竞争和高壁垒来剔除区域内低生产率企业,控制新进入企业的生产率水平,通过这种筛选机制达到提升地区生产率水平的目的。本文重点关注中国处在不同发展阶段的传统制造业和新兴制造业在集聚效应和选择效应的影响下集聚区域全要素生产率的变化。通过空间、时间、行业三个维度,对中国产业集聚区域中的集聚因素和选择因素的作用机理进行对比分析,总结两种效应的作用机制,同时也是第一次尝试以不同经济区域内主要城市为单位,结合生产率分布情况对集聚区域主要影响因素进行分析。

二、理论分析经济学家们已经通过多种形式的假设,对集聚效应提升区域生产率进行了数理模型的分析。接下来,本文将对集聚区域的选择效应对生产率的影响进行讨论。

因为产业集聚是在高度专业化分工的前提下形成的,所以假设在集聚区域内每个企业只生产一种产品。原材料的价格直接与集聚区域内企业的进入成本相关,也可体现集聚区域的竞争程度,所以讨论选择效应时须考虑地区原材料价格。而集聚区域内同类企业集中生产,使得地区对原材料的需求增加,所以假设原材料价格受到地区总产量的影响,且区域内总产量越高,原料价格越贵,假设区域总产量与原料价格之间呈线性正相关关系。因为企业能共享集聚区域内的基础设施、市场等,产业集聚程度的提升使得每个企业的固定成本趋同,所以假设同一区域内同行业企业的固定成本是一样的[32]。

企业的利润函数为πi=pqi-ci,其中,p为单位产品售价;qi为企业i的产品产量;ci为企业i的生产成本。

企业的生产成本由固定成本f、劳动成本li和原料成本mi三部分构成。所以企业利润为

| $ {\pi _i} = p{q_i} - {l_i} - {m_i} - f $ | (1) |

假设生产1单位产品所需劳动力成本为hi,地区总产量为a,因此有

| $ {\pi _i} = p{q_i} - {h_i}{q_i} - wa{q_i} - f $ | (2) |

其中w为参数,可以得到间接利润函数为

| $ {\pi _i}\left( {{h_i}} \right) = \frac{{{{[p - {h_i} - wa]}^2}}}{w} - f $ | (3) |

我们将生产单位产品所需劳动力成本作为企业生产率的衡量值[24],劳动力需求量越大,企业生产效率越低,区域内生产率分布函数为g(h)。

当利润为0时,πi(hi)=0,企业将停止生产活动,此时

| $ {h'}(a) = p - wa - \sqrt {wf} $ | (4) |

为企业决定是否进行生产的临界值,当hi高于h′时,企业停止生产。企业进行生产时的间接利润函数为

| $ {\pi _i}\left( {{h_i}} \right) = \frac{{{{[{h'} - {h_i}{\rm{ + }}\sqrt {wf} ]}^2}}}{w} - f $ | (5) |

当区域的总利润为0时,将不再有企业进入该区域,此时的状态我们描述为:

| $ F = \int_0^{{h'}} {{\pi _i}\left( h \right)} g(h)dh - s = 0 $ | (6) |

其中s为企业进入该区域的进入成本。由上式可知:

| $ \frac{{d{h'}}}{{ds}}{\rm{ = - }}\frac{{\partial F/\partial s}}{{\partial F/\partial {h'}}} > 0 $ | (7) |

因此当集聚区域的竞争激烈时,企业的进入成本会升高,企业的临界生产效率也随之升高。往往在集聚程度高的区域,因为租金等因素提高了企业的进入成本,所以企业须有更高的生产率才可以生存。换而言之,在产业集聚程度高的区域,选择效应发挥重要作用,将生产率低的企业淘汰,并阻止新的低生产率企业进入市场,从而使得区域整体的生产率提升。

集聚区域的选择效应剔除了低生产率企业,这也导致以选择效应为主要影响因素的区域和以集聚效应为主要影响因素的区域的企业生产率分布的凸显差异:选择效应为主要影响因素的集聚区域内出现低生产率截断的现象。

三、实证模型与数据 (一) 模型选取因为本数据为非平衡面板数据,故参考鲁晓东和连玉君(2012)以及Giannetti等(2015)基于索洛残差法的拓展方法[33-34],用以计算各企业全要素生产率(TFP)。

| $ {y_{ijt}} = {\alpha _{jt}} + {\beta _{Ljt}}{L_{ijt}} + {\beta _{Kjt}}{K_{ijt}} + {\beta _{Mjt}}{M_{ijt}} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (8) |

其中,yijt表示j行业在t年的企业i的工业总产值;Lijt表示j行业在t年的企业i的员工数;Kijt表示j行业在t年的企业i的固定资产合计;Mijt表示j行业在t年的企业i的中间投入;残差εijt就是企业TFP的值。

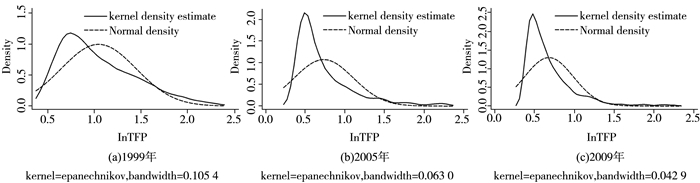

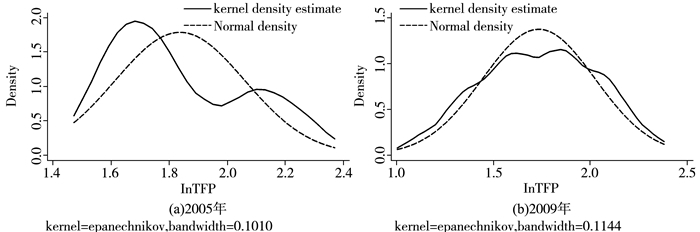

本文采用核密度估计来拟合观察到的数据点,以模拟真实的TFP概率分布曲线,从而进一步辨别集聚效应和选择效应。假设有独立同分布F的n个样本点,设其概率密度函数为f,核密度估计如下:

| $ {{\hat f}_i}(x) = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{K_h}(x - {x_i})} = \frac{1}{{nh}}\sum\limits_{i = 1}^n {K\left( {\frac{{x - {x_i}}}{h}} \right)} $ | (9) |

其中,K(x)为核函数;h>0为一个平滑参数,称作带宽(bandwidth);

因为Epanechnikov内核在均方误差意义下是最优的,效率损失也很小,故本文选用Epanechnikov核函数对密度函数进行估计。Epanechnikov曲线表达式如下:

| $ K(x) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{4}(1 - {x^2})\;,\;\;\;\;{\rm{if}}\left| x \right| \le 1\\ 0\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;,{\kern 1pt} \;\;\;{\rm{otherwise}} \end{array} \right. $ | (10) |

本文选取1999年、2005年和2009年的数据,探讨不同发展阶段行业生产率的差异。其中,研究区域内纺织企业数量在1999年至2005年间提升显著。因为我国纺织业在2006年进行了较大规模地转移和升级,所以选取2005年的数据便于与2006年以后的数据进行比较。2008年世界金融危机爆发,因为金融危机对制造业造成的影响是间接的,所以2009年中国制造业受到金融危机影响更为扩大。考察金融危机对我国行业全要素生产率的影响也是一件有意义的事情,受到其他年份数据完整性的影响,所以最终选择了1999年、2005年和2009年的数据进行对比分析。《中国工业企业数据库》中所统计企业均为规模以上企业,这对本文对选择效应的相关分析产生一定影响,虽然三年数据统计口径有差异,但是在行业和数据类型的选取上最大程度地避免了差异大的数据,并且已经根据相关文献对《中国工业企业数据库》数据的介绍与分析,对数据进行了修正。

本文使用的所有数据均来自1999年、2005年和2009年的《中国工业企业数据库》和《中国行政区域地理数据库》,选取上海市、浙江省、江苏省、广东省、北京市、天津市、河北省、湖北省八个长三角、珠三角、京津冀和中部地区主要省与直辖市的所有企业数据进行整理。其中,因为1999年的数据没有城市和地区名称,所以需要通过与《中国行政区域地理数据库》中的数据匹配来定位企业所在地。根据索洛残差法计算企业全要素生产率的需要,我们从相应年份的《中国工业企业数据库》中选取企业生产总值、年平均固定资产和年末工人数三类数据,并进一步求出地区的生产率情况。本文以纺织业、电子制造业和新能源产业作为传统产业与新兴、高科技产业的代表,对不同年份的长三角、珠三角、京津冀和中部地区主要城市的相关数据进行整理、分析。

本文剔除了生产总值为零的企业。部分企业有工人工作,但是其应付工资为零,此类企业的工人人数往往很少,也存在企业固定资产与生产总值相比相差很大的情况。在后续数据处理过程中,我们特别关注了此类企业的TFP值,发现其呈现出两极分化的趋势,一类企业TFP数值无限趋近10,另一类则无限趋近于0(前期生产投入巨大,而产出很少,几乎没有生产效率)。为了方便区分这类企业和进行数据统计,在进行描述性统计时,我们将它们的TFP值分别标注为10或者0。由于无法明确此类数据是否由于企业漏报工资所致,所以在绘制TFP密度分布曲线时,将此类企业数据剔除。为了使得核密度曲线更为圆滑,与正态分布曲线更相近从而便于分析,在核密度曲线估计过程中,对TFP数值作了对数处理。在计算TFP和绘制核密度曲线过程中,为了达到统计上的要求,从数据中剔除了大部分企业个数少于30的城市和地区,但是为了不同年份之间的数据对比,少数企业数量少于30的城市和地区的数据将会被保留。

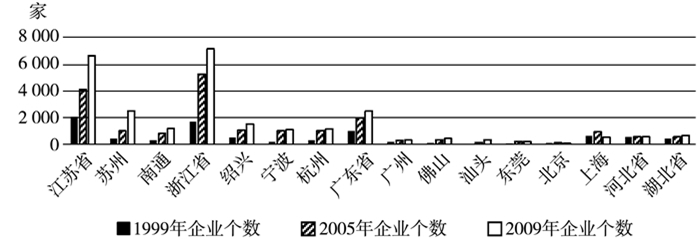

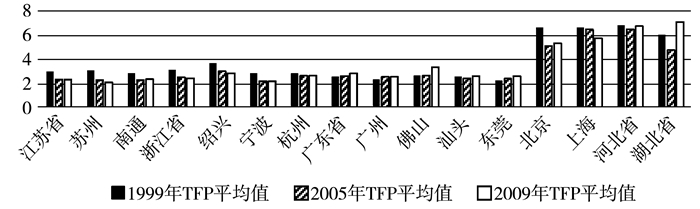

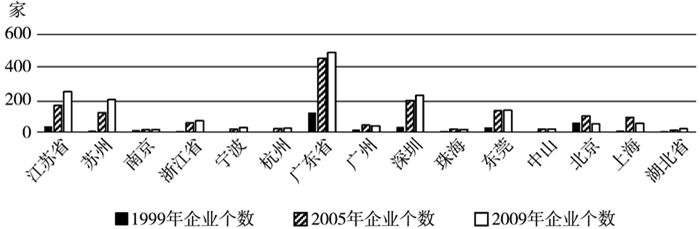

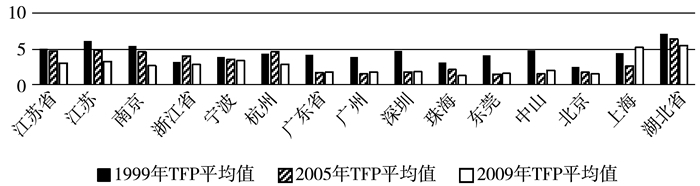

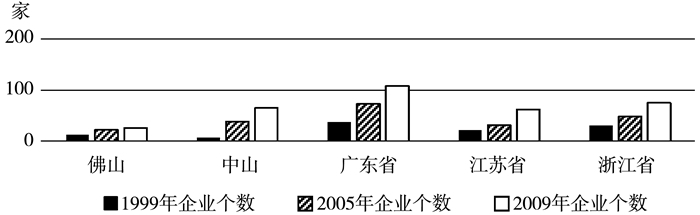

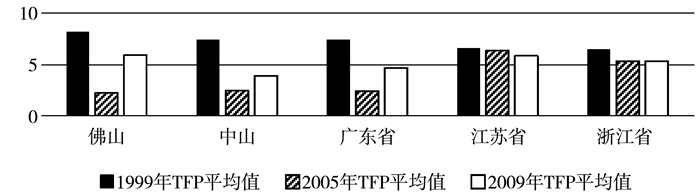

四、实证结果与分析 (一) 行业生产率分析我国高生产率企业和低生产率企业在空间分布上都呈现集中于东部发达地区的特征[35],所以本文主要关注珠三角、长三角、京津冀三个经济增长极的主要城市和地区,同时加入中部经济区的主要城市和地区,通过区域生产效率和产业中的企业个数(见图 1~图 6)进行对比、研究。

|

(数据来源:根据《中国工业企业数据库》数据整理计算得到,下同。) 图 1 纺织业企业个数 |

|

图 2 纺织业TFP均值 |

|

图 3 电子制造业企业个数 |

|

图 4 电子制造业TFP均值 |

|

图 5 新能源器材制造业企业个数 |

|

图 6 新能源器材制造业TFP均值 |

在行业的选取上,我国传统制造业经过高速发展,已进入成熟阶段。食品行业和纺织业都是我国传统产业,且为劳动密集型产业,企业数量大。食品行业是拥有规模以上企业个数最多的制造业,但是其企业分布较为分散,没有显著的集聚现象。纺织业的企业数量仅次于食品行业,在我国东部沿海地区的集聚现象明显,且各地行业集聚程度存在差异,所以选择纺织业作为传统制造业的代表。新兴制造业是技术密集型行业,也是低能耗、高效率的行业,其发展受到关注。我国电子产业和新能源相关产业是发展最快的两类新兴制造业。其他新兴行业的规模以上企业数量不符合大样本标准,所以本文选择电子制造业和新能源器材制造业作为新兴制造业代表进行研究。在筛选出原始数据后,我们运用这些数据计算相关企业在不同年份的全要素生产率。本文采用改进的索洛残差法,计算出每个企业的全要素生产率,经整理得到各主要城市和地区的全要素生产率。

1999年江苏省规模以上纺织业企业(下文中将省去“规模以上”)为2 107家,2005年为4 149家,到2009年江苏省纺织业企业成倍增长至6 681家,保持着强劲的增长势头。其中苏州、南通等主要城市的纺织业企业数量成倍增加,企业数量达到4位数以上。浙江省纺织业企业数量从1999年的1 765家,增长至2005年的5 285家,2009年增长放缓,相对2005年增加了2 000多家纺织企业。绍兴、宁波、杭州等主要城市的企业数量增长迅速,且企业数量很大。

直至2009年,江浙两省的纺织业依旧处于高速发展过程中,且主要城市的行业集聚度仍在提升。然而伴随着更高的集聚程度,区域的平均生产率却在降低。江苏省纺织业的平均生产率由1999年的3下降到2.3左右,浙江省的平均生产率也由1999年的3.2下降到2.5左右。在下一节,会通过全要素生产率密度分布曲线对此现象进行进一步讨论。

广东省企业总数相比江浙两省有差距,生产率相对较低,且变化很小。一线城市广州的纺织业企业个数增加幅度也不大,1999年至2005年增加了101家,2005年至2009年只增加了22家。然而在佛山、汕头、东莞等城市的企业数量呈现加速增长态势。广州市在纺织企业数量不大的情况下,却难以孕育出新企业;新企业更愿意去周边地区建厂生产。这说明广东省纺织企业整体生产率低,同时生产要素价格上涨,企业利润下降,在区域内行业生产率整体偏低的情况下,新进入的低生产率企业在高成本的环境下难以生存,只能在成本较低的一线城市周边地区集聚。

相比广州市纺织企业数量的低速增长,北京市纺织企业个数由2005年的163家降至2009年的125家。上海市纺织企业数量减少更为明显,由2005年的971家降至2009年的579家。北京市和上海市的纺织业平均生产率也出现了下滑,下节将进一步讨论上海市的生产率下滑和江浙两省的情况有何异同点。

北京市、上海市纺织企业数量减少;河北省主要城市纺织企业数量有所增加;江浙两省主要城市纺织企业数量激增;广东省的广州市纺织企业数量缓慢增长,而二、三线城市纺织企业数量增速较快。由此可知,在部分纺织企业数量增长几乎停滞甚至减少的城市,纺织业的集聚现象已经不再仅仅向中心城市集聚,而是呈现以中心城市为中心、向周边地区更大范围集聚的现象。在这些大城市,纺织业的生产效率也停滞不前,甚至呈现负增长趋势。原因可能是市场的竞争迫使新企业选址在成本较低的地区;也可能是高生产率企业在缺乏竞争对手的情况下减少技术创新投入,使得地区生产率停滞不前,在政府的调控下,采用产业转移等政策,地区企业结构得到优化,为新企业提供生存空间,给行业带来新的发展动力。

2005年,中国一线城市开始进行产业结构调整,逐步移除低生产率企业。在这些省份之中的主要纺织业集聚城市,因为集聚规模还处在增加的过程中,TFP并未有太大变化,大量新企业的进入甚至可能拉低地区的平均TFP;所以仅通过大的经济区域、省等区域层面讨论集聚效应对TFP的提升作用可能会发生偏差。2009年纺织业在金融危机影响下,行业整体的TFP和2005年几乎持平,参照纺织业总产值5%的下滑比例,其TFP下滑速度相对较缓。这说明在国际贸易受阻的情况下,我国纺织企业纷纷采用新技术提升单位生产率来增强自身竞争力,同时扩大的内需也为纺织企业生存提供了保证。

较之浙江、江苏、广东三省,处于中部地区的湖北省的纺织业情况有明显差异。在1999年到2005年期间,湖北省新增纺织企业120多家,由487家企业增至607家企业,2005年到2009年增速有所降低。而湖北各城市的生产率,在经过新企业进入拉低生产率的过程后,2005年至2009年,在世界金融危机的背景下,湖北省大部分城市平均生产率不降反增,且最小生产率值也上升了,生产率低的企业被移除市场,可能出现了低生产率截断现象。

从整体上来看,2005年至2009年,无论是纺织企业数增长已经停滞的城市或地区,还是纺织企业数依旧在增加的城市或地区,纺织企业生产率变化并不大。这可能是因为集聚效应对低生产率的纺织业企业的生产率提升作用有限,也可能是大量新进入的低生产率企业的拉低所导致的。

对于新兴制造业,由于1999年我国电子制造行业刚刚起步,可用数据过少,所以同时选取了起步较晚的新能源器材制造业进行对比。1999年,无论是珠三角、长三角还是京津冀地区,即使在其中的一线城市,中国的电子制造业和新能源器材制造业企业的数量都屈指可数。

北京市电子制造业算是国内的佼佼者,1999年便拥有60家电子制造业企业。总体上,北京市电子制造业的生产率呈现下滑趋势。1999年,北京市主要通过引进松下等国外先进电子制造业公司来发展电子产业[36]。而随着国家对本国电子制造企业的扶持,生产率较低的本国电子制造企业数量增加,拉低了北京市平均生产率。

为了能够符合统计上的大样本要求和结果上的显著性,大部分地区不得不以省为单位来计算统计量。1999年电子制造业和新能源器材制造业的生产率整体上是较低的,即使东莞市出现了全要素生产率为10的电子制造企业,观察其数据不难发现这是因为企业的固定资产极低造成的,这也许是一家依靠廉价劳动力对电子洋垃圾进行再加工的企业。而电子制造业在2005年和2009年发展迅速,集聚区域逐渐显现。上海电子制造业企业数量经过1999年至2005年增加、2005年到2009年期间减少的过程,而生产率也随之由降低转变为上升。这说明部分城市的电子制造业发展,已由企业数量、行业规模的增加转变到注重企业质量、提升企业生产率的阶段。

新能源器材制造业企业数量少,且增长缓慢。统计的各省新能源器材制造企业总数,1999年只有109家,2005年也不过212家;虽然企业数量少,但是在成倍增长,由于基数过小,增长势头缓慢。新能源器材制造行业的全要素生产率数值普遍高于其他行业。广东省的新能源器材制造业平均生产率出现了从1999年到2005年下滑,到2009年又重新拉升的过程。2009年,广东省的新能源器材制造企业数量为108家,占考察地区新能源器材制造企业总量的三分之一以上,产业集聚对生产率的促进作用显现。

通过对纺织业和电子制造业、新能源器材制造业的比较发现,传统行业的企业数量优势明显,我国传统行业逐渐进入成熟期,行业生产率和企业数量趋于稳定。部分经济发达地区传统行业发展遇到瓶颈,在行业生产率本就不高的情况下,由于缺乏活力,行业生产率增长缓慢,甚至停滞。而新兴、高科技产业在发展初期就拥有较高的生产率,企业数量不多,在发展过程中生产率、企业数量变化快,行业发展势头强劲。

在电子制造业和新能源器材制造业企业数量有限的样本量下,通过简单的最值、平均值等统计指标难以观察出相应行业企业生产率的真实分布情况,甚至给人以集聚降低企业生产率的错觉。这就需要通过核密度估计法绘制全要素生产率密度分布曲线,对问题进行进一步分析。

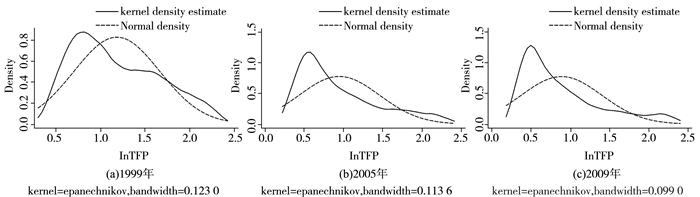

(二) 集聚效应与选择效应的辨别与分析本文的实证分析方法源于Combes等(2012)的工作,其方法估计了生产率分布的集聚和选择效应[22]2550-2551。直观来说,集聚效应通过提高区域内所有企业的生产率将分布向右移动。另一方面,选择效应通过将生产效率较低的工厂逐出市场,从而截断了左边的分布(Arimoto等,2014)[24]。

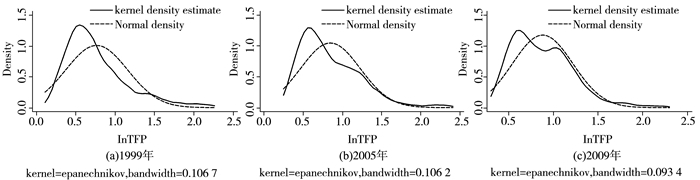

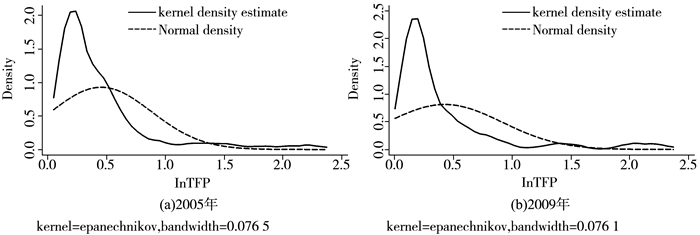

为了进一步分析各主要城市和地区的生产率特点与集聚区域主要影响因素的关系,我们对由上节统计分析所发现的特点较为鲜明的主要城市进行TFP核密度估计,使用Stata统计软件绘出连续的TFP密度分布图,进一步探讨集聚效应和选择效应,并回答上文提出的问题。苏州市和绍兴市分别为江苏省和浙江省纺织企业数量最大的两个城市,由图 7、图 8不难发现这两个城市的TFP密度曲线随时间的推移,其变化规律有相似之处。两市1999年至2005年的低生产率企业密度大幅增加,2005年至2009年仍然有此趋势。1999年至2009年期间两市企业TFP分布广,低生产率的新入企业数量大,集聚现象明显,集聚效应在该地起主要作用。但是在绍兴市,1999年出现了明显的高生产率企业和低生产率企业两级分化且大量共存的现象,新的企业受到该市高生产率企业的吸引前来办厂,较之苏州市,其集聚效应作用更为突出。

|

图 7 江苏省苏州市纺织业TFP密度分布 |

|

图 8 浙江省绍兴市纺织业TFP密度分布 |

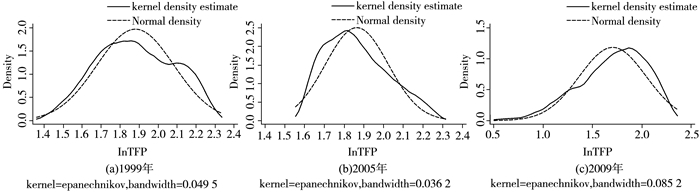

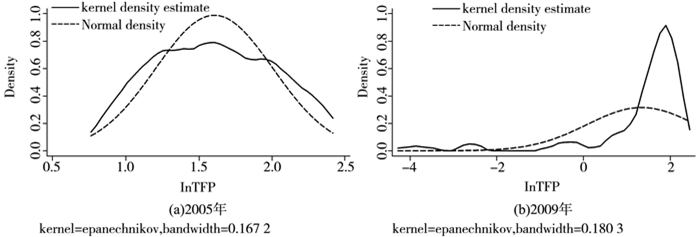

广州市(图 9)从1999年到2009年,低生产率纺织企业的密度很大,但是随着技术更新,广州市的高生产率企业密度明显增加。这是一个先由众多低生产率企业集聚、通过集聚效应促进企业生产率提升、再吸引新企业进入的过程,体现出集聚效应与企业生产率的作用与反作用的循环累积过程。但是,随着区域内生产率的提升,新企业和低效率企业因为地区的激烈竞争而难以大量进入市场,这使得广州市的纺织企业数量在2005年后增幅很小,区域内最低生产率也几乎没有变化,集聚地区的选择效应在逐步发挥作用,但还是以集聚效应为主。

|

图 9 广东省广州市纺织业TFP密度分布 |

上海市和湖北省襄樊市的纺织企业TFP密度分布曲线体现出了低生产率截断现象,如图 10、图 11所示。上海市纺织业起步很早,且发展迅速。从1999年起,上海市的高生产率纺织企业便拥有很高的密度。发展至2005年,因为地区纺织业竞争大,选择效应凸显,出现了明显的低生产率截断现象,生产率低于1.5的企业几乎消失了,且低生产率企业密度减小了。但是在2006年,上海市对纺织企业进行了大迁移。到2009年,上海市纺织业以高生产率企业为主,虽然有很高的进入门槛,但是因为该地区纺织业生产率十分高,即使在遭受2008年金融危机的打击下,仍有少部分新企业通过高投入试图进入上海市的纺织行业,使上海纺织业焕发出新活力。

|

图 10 上海市纺织业TFP密度 |

|

图 11 湖北省襄樊市纺织业TFP密度分布 |

湖北省襄樊市的纺织业在1999年至2009年的发展过程中,企业数量翻了一倍,经历了从大量吸引企业进入到淘汰低生产率企业的过程;在2009年,其TFP密度分布便有了低位截断的现象。但是该市高生产率企业的分布密度并不如上海市那么大,企业生产率还有很大的提升空间,所以襄樊市在2009年出现的低生产率截断现象可能是由地方政府政策引导所致,并非市场的选择效应所为。

由以上分析可知,江浙两省平均生产率的降低并不是因为高生产率企业的效率随着集聚程度的提升而降低所致。在企业数量大幅度增加的同时,高生产率企业的密度保持不变,说明高生产率企业的个数也在增加,这说明集聚效应促进了低生产率企业的成长,同时也吸引了更多低生产率企业的进入。大量低生产率企业的进入拉低了地区的平均生产率。

上海市的生产率下滑是在对产业结构进行主动调整的过程中产生的。上海市纺织业发展迅速,行业竞争激烈,低生产率的企业在选择效应作用下被淘汰。而高生产率企业占有更大的市场份额和更多的生产资料,因为缺乏竞争压力,技术创新速度放缓,使得生产率有所降低。在进行主动调整后,部分起到行业主导作用的高生产率企业被移出,所以生产率继续下滑。

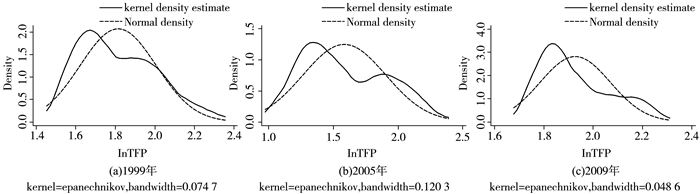

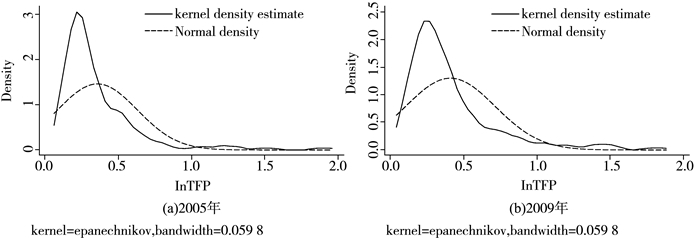

因为1999年电子制造业和新能源器材制造业数据样本过小,无法进行核密度估计,所以对以上两个行业只描绘2005年和2009年的TFP密度分布函数,如图 12~图 14所示。

|

图 12 京津冀电子制造业TFP密度分布 |

|

图 13 广东省深圳市电子制造业TFP密度分布 |

|

图 14 广东省东莞市电子制造业TFP密度分布 |

中国电子制造业起步晚,但在1999年至2009年间,电子制造企业的数量增加迅速,其中京津冀地区和广东省的电子制造业发展十分突出。但是在此期间,电子制造企业普遍效率低下,高生产率企业凤毛麟角。2005年,京津冀地区甚至出现了TFP为负值的企业。2009年,京津冀、深圳市和东莞市电子制造企业TFP的密度分布大致相同,京津冀的生产率上升相对明显。对于集聚程度较低、竞争较弱的电子制造业而言,还处于集聚形成的阶段,大量低生产率企业向特定区域集中的趋势明显,但是聚效应作用微弱,选择效应的作用更是无从体现。

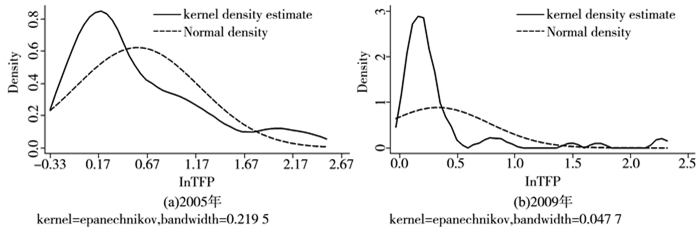

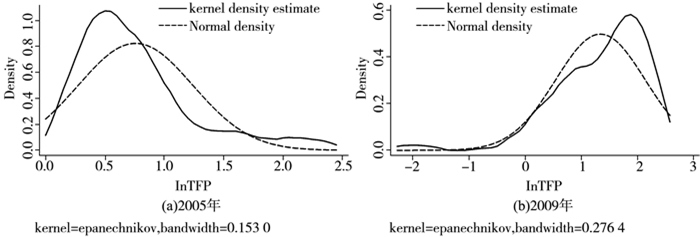

因新能源制造企业样本量太小,为满足统计上的要求,以省为单位绘制TFP密度分布图,如图 15~图 17所示。

|

图 15 广东省新能源器材制造业TFP密度分布 |

|

图 16 浙江省新能源器材制造业TFP密度分布 |

|

图 17 江苏省新能源器材制造业TFP密度分布 |

广东省的新能源器材制造企业数量为所考察的三省之最,且增长迅速。从1999年至2009年的发展过程中,企业数量由37家增至108家,且主要集中在中山和佛山两市。由2005年和2009年的TFP密度分布图可以看到,曲线包含的生产率范围扩大了,企业TFP分布越来越广;出现了生产为负值的企业,少量的低生产率的新企业进入该省,相对的中、高生产率企业密度增加,且区域内企业生产率得到提升,集聚效应在此区域作用明显,但选择效应还未起作用。

2009年,浙江省和江苏省的新能源器材制造企业数量分别仅为75家和62家,且相关企业在浙江省主要分散分布在杭州、嘉兴和宁波三市;在江苏省内分布更加分散。浙江、江苏两省新能源器材制造行业企业总数虽然呈现上升趋势,但是因为两省相关行业企业数量有限,且在省内分布较为分散,企业集聚程度低,集聚效应作用不明显。

对于逐步进入成熟期的传统行业,大部分集聚区域内集聚效应与选择效应同时发挥作用,区域内原低生产率企业通过技术进步等方式提高生产效率,从而增加了高生产率企业数量。虽然选择效应发挥作用,使得新增低生产率企业数量增速放缓,但增量基数大,所以高生产率企业密度几乎不变。而新兴、高科技产业的集聚区域还在逐渐形成的过程中,部分行业的集聚区域已见雏形,行业生产率在集聚效应的作用下得到提升,区域内企业数量增速也在加快。选择效应在这些行业无用武之地。

五、结论及政策建议本文从理论及实证层面对经济发展、企业生产率与集聚效应、选择效应之间的联系进行了概述和分析,并以劳动密集型的纺织业和技术密集型的电子制造业、新能源器材制造业为研究对象,以我国中、东部地区存在相关产业集聚现象的主要城市为研究区域,利用模型分析、全要素生产率统计分析和全要素生产率密度分布曲线,对我国相关行业代表性城市和地区层面的集聚效应与选择效应的具体表现进行了描述和分析。本文的主要结论为:

在对集聚效应和选择效应的实证研究中,如果仅通过生产率的简单描述对集聚区域中的集聚效应进行单独地研究,很容易因为忽视了选择效应而放大集聚效应对生产率的提升作用;同时,如果仅通过对集聚区域整体的生产率分析,而不描述区域中企业层面生产率的分布情况,则很容易忽略新进入企业对区域平均生产率的拉低作用,从而忽视集聚效应对集聚区域内固有企业生产率的促进作用。

在不同行业间,因为行业本身特性不同、行业所处发展阶段不同等因素,会使得集聚效应和选择效应在该行业集聚区域的表现不同。

(一) 纺织业中的集聚效应与选择效应中国纺织业作为低生产率、劳动密集型的传统行业,发展成熟,但是区域差异较大。长三角地区主要城市的纺织企业数量众多,生产率高的企业密度大。选择效应在一线城市发挥作用时,阻止了低生产率企业的进入和发展,企业数量增长放缓。区域通过产业结构调整后,给新企业保留了进入该区域的空间,给行业发展注入新的活力。在集聚效应作用下,长三角其他城市的纺织企业数量保持相对稳定的高增长。

珠三角地区纺织业集聚的城市中,一线城市行业发展时间长,但是大型纺织企业数量不多,整体生产率偏低,然而在与长三角相比其行业提升空间仍然很大的情况下,选择效应却在该区域开始发挥作用,新企业难以进入区域发展,行业发展遇到瓶颈。珠三角其他城市纺织业企业数量有所增长,但生产率普遍较低。对于一线城市,亟需进行结构调整和技术升级,可以借鉴长三角地区经验,将纺织企业中生产率增长停滞、生产方式落后的企业进行引导转移,降低区域内土地租金等进入成本,为拥有新技术的企业提供更为宽松的生存空间。同时,对于其他的纺织业集聚城市,提升企业技术创新意识的重要性是毋庸置疑的。

在考察的三个时间点间,河北省纺织企业数量仅有两位数增长。从1999年至2009年,其主要城市中纺织企业均呈现低生产率企业密度远大于高生产率企业的特征,企业生产率密度分布几乎没有变化,集聚效应和选择效应在该区域的作用不明显。

中部主要城市在纺织业发展程度不高的情况下,察觉到纺织业生产率提升空间有限,与东部地区的差距较大,有将发展重点从纺织业转移的趋势。通过对区域低生产率企业的外移,且限制相关新企业的进入,为其他行业的发展腾出空间。

在我国三大经济区,城市的纺织业发展差异明显。珠三角和长三角地区的纺织业集聚城市中,集聚效应和选择效应都在发挥作用,但是在选择效应的作用下,产业结构较差的珠三角地区行业发展受到很大的限制。集聚效应和选择效应在京津冀地区主要城市的作用甚微。中部地区由于地方政府的宏观调控,部分城市的生产率密度分布曲线出现了类选择效应的情况。控制区域内发展潜力较小行业中的低生产率企业密度,成为政府对区域整体产业结构调整的重要手段。

(二) 电子制造业、新能源器材制造业的集聚效应与选择效应中国电子制造、新能源器材制造企业生产技术相对落后,相较于行业中的世界先进企业,本土企业生产效率较低,从事相关行业生产的企业数量不足,集聚区域中起主要作用的高生产率企业很少。相对而言,我国一线城市的电子制造业发展更好。因为在此行业往往是通过技术引进起步的,国外优势企业会选择基础设施建设更好的地区建厂;我国本土企业大部分是代工企业,在追随行业中拥有技术优势的企业建厂的同时,需要将产品向外输送,大城市便利的交通也成为本土电子制造企业选址的理由。广东省的新能源器材制造企业数量增速较快,土地租金、用工成本较低的二线城市受到相关企业的青睐。整体而言,与传统行业相比,新兴、高科技产业生产率相对较高,生产率提升空间大,应当在相关行业中鼓励创业行为,增加企业数量,提升集聚区域内的行业竞争力和自主创新能力。

(三) 集聚区域内的集聚效应与选择效应集聚区域内,如果行业发展处于初级阶段,企业的集聚程度低,技术水平有限,区域内的集聚效应作用不明显。随着行业集聚程度的增加和企业自身的发展,区域内集聚效应占据主要地位,低生产率企业为获得优势资源和信息,选择进入集聚区,集聚效应有助于企业生产率的提升。集聚区域的集聚效应需借助区域内高生产率企业才更能发挥作用。所以在行业发展的初级阶段,需要在政策上进行扶持,但随着行业的发展,政府的干预力度应当减弱,充分发挥市场自身的调节作用。

由于发展程度低的集聚区域进入成本低、行业竞争弱,选择效应难以发挥作用。在集聚区域内,高生产率企业密度增大且能够主导地区行业发展时,集聚区域内选择效应占据主要地位,生产率低的企业难以进入该区域,只有生产率高的企业才会选择进入。往往在选择效应为主要影响因素的集聚区域,固有企业面临的竞争较弱,技术创新步伐放缓,区域内行业发展将遇到瓶颈;此时通过产业转移等手段调节产业结构,可以为行业的发展注入新的动力。

无论是处于发展中的以集聚效应为主要影响因素的集聚区域,还是已经得到高程度发展的以选择效应为主要影响因素的集聚区域,都会对新企业有吸引力。新企业为了更快地发展,在自身条件允许下,更愿选择进入集聚区域。降低集聚区域内行业的进入门槛,有利于保持行业的活力,更能通过企业的发展而不是减少低生产率企业的数量来提升区域生产率。

对企业而言,不论是在集聚效应发挥主要作用的集聚区域,还是在选择效应发挥主要作用的集聚区域,区域内的丰富资源都有利于企业自身的成长,集聚程度越高的区域往往拥有更大的消费市场。但是随着区域集聚程度的增长,区域内部竞争更为激烈,企业只有提升自己的生存能力才能获得更多的发展机会,通过技术创新来增加生产效率是企业提升生存能力的重要途径。

集聚区域内选择效应发挥主要作用时,行业发展较为成熟,行业会因为高生产率企业创新能力的下降而失去活力。集聚区域内新进入企业生产率普遍低于原有企业,这需要适当为新企业提供生存空间,利用新技术、新举措,激发行业内企业的创新能力。我国传统行业相较于新兴行业,在生产率本就占劣势的情况下增长速度也放缓,行业整体竞争力下降。所以政府可以通过鼓励创业、转移技术落后的企业等手段为传统行业的发展注入活力,同时为新兴行业的萌芽提供更为宽松的环境,从而提升区域的生产效率。

| [1] | PARENTE S L, PRESCOTT E C. Barriers to technology adoption and development[J]. Journal of political Economy, 1994,102(2): 298–321. DOI: 10.1086/261933 |

| [2] | HALL R E, JONES C I. Why do some countries produce so much more output per worker than others?[J]. The quarterly journal of economics, 1999,114(1): 83–116. DOI: 10.1162/003355399555954 |

| [3] | MARSHALL A. "Some aspects of competition."the address of the president of section F-economic Science and Statistics-of the british association, at the sixties meeting, held at Leeds, in september, 1890[J]. Journal of the royal statistical society, 1890,53(4): 612–643. DOI: 10.2307/2979546 |

| [4] | OTTAVIANO G I P. Firm heterogeneity, endogenous entry, and the business cycle[J]. National Bureau of Economic Research, 2012,8(1): 57–86. |

| [5] | 梁琦. 空间经济学:过去、现在与未来——兼评《空间经济学:城市, 区域与国际贸易》[J]. 经济学(季刊), 2005, 4(4): 1067–1086. |

| [6] | 梁琦. 产业集聚论[M]. 北京: 商务印书馆, 2004. |

| [7] | FOGARTY M S, GAROFALO G A. Urban spatial structure and productivity growth in the manufacturing sector of cities[J]. Journal of Urban Economics, 1988,23(1): 60–70. DOI: 10.1016/0094-1190(88)90005-8 |

| [8] | OTTAVIANO G, TABUCHI T, THISSE J F. Agglomeration and trade revisited[J]. International Economic Review, 2002,43(2): 409–435. DOI: 10.1111/iere.2002.43.issue-2 |

| [9] | CICCONE A. Agglomeration effects in Europe[J]. European economic review, 2002,46(2): 213–227. DOI: 10.1016/S0014-2921(00)00099-4 |

| [10] | CICCONE A, HALL R E. Productivity and the density of economic activity[J]. American economic review, 1996,86(1): 54–70. |

| [11] | BRAUNERHJELM P, BORGMAN B. Geographical concentration, entrepreneurship and regional growth:evidence from regional data in Sweden, 1975-99[J]. Regional studies, 2004,38(8): 929–947. DOI: 10.1080/0034340042000280947 |

| [12] | OTTAVIANO G I P, PINELLI D. Market potential and productivity:evidence from Finnish regions[J]. Regional science and urban economics, 2006,36(5): 636–657. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2006.06.005 |

| [13] | KRUGMAN P, VENABLES A J. Globalization and the inequality of nations[J]. The quarterly journal of economics, 1995,110(4): 857–880. DOI: 10.2307/2946642 |

| [14] | DRUCKER J, FESER E. Regional industrial structure and agglomeration economies:an analysis of productivity in three manufacturing industries[J]. Regional science and urban economics, 2012,42(1/2): 1–14. |

| [15] | MELITZ M. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003,71(6): 1695–1725. DOI: 10.1111/ecta.2003.71.issue-6 |

| [16] | 易靖韬, 傅佳莎. 企业生产率与出口:浙江省企业层面的证据[J]. 世界经济, 2011(5): 74–92. |

| [17] | BALDWIN R E, OKUBO T. Heterogeneous firms, agglomeration and economic geography:spatial selection and sorting[J]. Journal of economic geography, 2005,6(3): 323–346. |

| [18] | MELITZ M J, OTTAVIANO G I P. Market size, trade, and productivity[J]. The review of economic studies, 2008,75(1): 295–316. DOI: 10.1111/roes.2008.75.issue-1 |

| [19] | BEHRENS K, LAMORGESE A R, OTTAVIANO G I P, et al. Beyond the home market effect:market size and specialization in a multi-country world[J]. Journal of international economics, 2009,79(2): 259–265. DOI: 10.1016/j.jinteco.2009.08.005 |

| [20] | CHEN M X, MOORE M O. Location decision of heterogeneous multinational firms[J]. Journal of international economics, 2010,80(2): 188–199. DOI: 10.1016/j.jinteco.2009.08.007 |

| [21] | BEHRENS K, DURANTON G, ROBERT-NICOUD F. Productive cities:sorting, selection, and agglomeration[J]. Journal of political economy, 2014,122(3): 507–553. DOI: 10.1086/675534 |

| [22] | COMBES P P, DURANTON G, GOBILLON L, et al. The productivity advantages of large cities:distinguishing agglomeration from firm selection[J]. Econometrica, 2012,80(6): 2543–2594. DOI: 10.3982/ECTA8442 |

| [23] | ACCETTURO A, DI GIACINTO V, MICUCCI G, ET AL. Local productivity differences through thick and thin: market size, entry costs and openness to trade[R].Rome: Banca d'Italia, 2011. |

| [24] | ARIMOTO Y, NAKAJIMA K, OKAZAKI T. Sources of productivity improvement in industrial clusters:The case of the prewar Japanese silk-reeling industry[J]. Regional science and urban economics, 2014,46(1): 27–41. |

| [25] | HASAN S, FAGGIAN A, KLAIBER H A, et al. Agglomeration economies or selection? An analysis of Taiwanese science parks[J]. International regional science review, 2018,41(3): 335–363. DOI: 10.1177/0160017616642822 |

| [26] | 徐航天. 企业密度、集聚效应与选择效应——以我国纺织业为例[J]. 技术经济, 2011, 30(9): 58–63. |

| [27] | 傅江帆, 贺灿飞, 沈昊婧. 中国城市生产效率差异——集聚效应还是企业选择效应?[J]. 城市发展研究, 2013, 20(4): 47–54. DOI: 10.3969/j.issn.1006-3862.2013.04.008 |

| [28] | 余壮雄, 杨扬. 大城市的生产率优势:集聚与选择[J]. 世界经济, 2014(10): 31–51. |

| [29] | 刘海洋, 刘玉海, 袁鹏. 集群地区生产率优势的来源识别:集聚效应抑或选择效应?[J]. 经济学(季刊), 2015, 14(3): 1073–1092. |

| [30] | 张国峰, 李强, 王永进. 大城市生产率优势:集聚、选择还是群分效应[J]. 世界经济, 2017, 40(8): 167–192. |

| [31] | 王永进, 张国峰. 开发区生产率优势的来源:集聚效应还是选择效应?[J]. 经济研究, 2016(7): 58–71. |

| [32] | 白积洋. 产业集聚、贸易开放与全要素生产率:来自中国省际的证据[J]. 科学决策, 2011(11): 34–64. |

| [33] | 鲁晓东, 连玉君. 中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007[J]. 经济学(季刊), 2012, 11(2): 541–558. |

| [34] | GIANNETTI M, LIAO G, YU X. The brain gain of corporate boards:evidence from China[J]. The journal of finance, 2015,70(4): 1629–1682. DOI: 10.1111/jofi.2015.70.issue-4 |

| [35] | 李晓萍.异质性企业空间选择与地区生产率差距: 基于中国工业企业数据的实证研究[C].乌鲁木齐: 社会科学文献出版社, 2012, 479-510. |

| [36] | 北京市电子办第一调研组. 对北京七家电子合资企业的调查[J]. 中外企业文化, 1999(7): 22–23. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21