2. 福建工程学院 设计学院, 福建 福州 350001

2. School of Design, Fujian University of Technology, Fuzhou 350001, Fujian, China

近年来,“传统村落”已经成为学术界的热点,村落文化的研究也由来已久,遗憾的是作为村落文化重要组成部分的审美文化的研究工作却未得到应有的重视。学界还未有传统村落审美文化维度方面的理论研究成果。在研究传统村落过程中,建筑学学者主要关注环境格局、街巷布局、景观要素、装饰题材等物质文化范畴,社会学学者侧重于关注村落的宗族、制度、经济、军事等社会文化范畴,民俗学学者强调对村落承载的节庆、仪式、游娱等精神文化层面的观照。诚然,传统村落文化构成的多元化是其显著特征。但这样的学科界限不利于人们对传统村落系统深入的理解。本文参鉴不同学科关于村落文化的研究成果,结合建筑美学的“审美活动的心理过程”理论[1-2],系统总结中国传统村落审美文化理论。依据审美活动的心理过程可知,村落审美感知的获得首先是基于村落的物质形态层面,其次是对蕴含其中的社会内涵、动因的理解,使审美感受主体化、内在化、理性化,从而获得初级的审美体验,随着对村落人文内涵、审美理想等层面的透析,进入审美体验的深层次阶段。这也是村落审美活动得以开展的理论依据。可见传统村落审美文化具有多维度的特征。基于这样的理论分析,文章将我国传统村落审美文化凝练为物质形态、社会内涵、意境审美三个维度。

一、传统村落的物质形态维度审美活动的心理历程表明,首先作用于人的审美感官以至于激起人们审美观照的是事物的外形轮廓及其风格特征。传统村落作为重要的审美对象之一,是基于存在的物质实体,由可视、可触、可感的物质元素组成的某种空间形态。美感的产生源于对村落形态的直觉。村落的美感首先是以具体的物质形态诉诸于人的视觉感官。所以传统村落审美的第一维度是唤起人们美感的物质形态。有园林美学领域的专家将这样的表现形态概括为形相美[3]106。介于对“形相美”内涵的理解有限,待时机成熟时再议。

英国美学家鲍山葵在《美学三讲》中提出两个对立统一的命题:一个对象的形式既不是它的内容或实质,又恰恰就是它的内容或实质。他解释道:“形式就不仅仅是轮廓和形状,而是使任何事物成为事物那样的一套套层次、变化和关系——形式成了对象的生命、灵魂和方向。”[4]7-8这里鲍山葵讲的就是形式分内外,外形式就是可视、可感的轮廓形状;内形式则是事物内在的层次结构,事物内在的层次结构也就是事物的生命。这也就是说对外在形式的分析是展开内在形式深入分析的基础前提。在建筑美学领域,造型美、形式美,是建筑美学的重要范畴[5]。但在使用上通常是指单个建筑而言,具有视域上的局限,而在讲大视域的村落时,用“村落造型”“村落形式”就不太妥帖,形式包含于形态,故“形态”一词更为妥帖。就村落审美文化结构而言,内形态(对应社会内涵层面、意境审美层面)的探讨首先着眼于村落外形态。村落的外形态不仅仅是村落核心聚居区建筑群的总体轮廓和形状,而是包括耕作半径之内的山、水、田、林、住居等要素呈现出来的外在的表层之美。人们可以通过视觉、听觉、嗅觉等感官感受山灵水动、声色光影、四季轮回、田园风情、特色建筑的自然和人文景观。按照视域的大小可列举为村落的山水田园环境格局、村落景观要素、村巷肌理、村落建筑风貌、建筑装饰装修等方面。

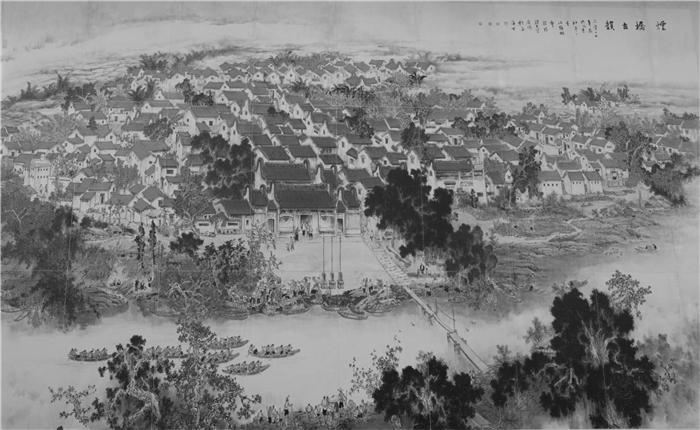

宏观上由于中国幅员辽阔、地形多样、民族众多、历史悠久、地域文化差异巨大等原因,以及微观上不同村落要素的“排列组合”,使得中国传统村落形态的多样性、丰富性是其他国家和地区无法比拟的,也是我国其他村落类型无法企及的。例如在岭南范围内,有福佬文化圈、潮汕文化圈、客家文化圈、雷琼文化圈、少数民族文化圈,在粤中有广府水乡亚文化圈、广府侨乡亚文化圈、广客民系交融亚文化圈等。而且每个“亚圈”内的每个村落也存在着差异。比如从村落的地景方面,广府水乡亚文化圈村落的“水系河涌”“桑基鱼田”“榕茵埠岸”(图 1)等就是其重要的物质层面。在街巷肌理方面则是横平竖直的梳式布局为主,麻石铺地,墙体下部多为麻石,上部青砖,街巷中间还有排水渠,构成“倒凸字”的空间形态。在村落景观方面有古榕、古塔、古巷、池塘、禾坪、文塔、社公以及各种庙宇等,在建筑装饰方面涉及不同部位的不同做法,如“三雕两塑一画”等。在广客交融型的村落形态更是多种多样、丰富多彩,如广府化的客家村落、客家化的广府村落、广客均衡化村落等。在广府侨乡地区,由于受不同国家地区建筑文化的影响以及对传统文化的继承,各种建筑文化元素的拼贴、镶嵌,风格庞杂,使村落形态异彩纷呈。

|

图 1 广东省佛山市烟桥村 |

在其他汉族和少数民族地区的传统村落更是形态各异,各有千秋,这里不一一列举。这些形态各异的村落给人以强大的视觉冲击力和无限的审美遐思,这也意味着村落审美活动的实质性开始,为进入村落的审美体验、审美超越迈开了坚实的一步。这是传统村落审美文化的第一维度。

二、传统村落的社会内涵维度从审美心理历程看,探讨物质形态背后的社会内涵或社会动因是村落审美文化构成的第二个维度,也对应文化三层次说中的“心物结合部分”[6]。在传统村落审美活动中,不同的山形水势、田园风光、多变的街巷、奇特的建筑造型激发了人们的审美欲望和审美期待。如何进一步推进村落审美活动,进入审美体验阶段,我们认为应该在对村落“社会内涵、社会动因”的理解和解读中展开。从美学角度看,社会内涵是特定社会时代背景下的经济形态、社会结构(包括宗族组织)、宗教意识、禁忌信仰、科教文化、民风习俗等方面的凝练。

中国传统村落是植根于“农耕经济为主,多种经济形态并存”的经济基础上形成的,依赖于宗法制度下形成的社会结构,同时蕴含丰富的宗教、信仰、科教、民俗等内容。在经济方面,东亚大陆得天独厚的自然地理环境,孕育了华夏族以农耕经济为主,多种经济并存的一体多元格局。农耕经济的持续性、稳定性特点,形成了中国人安土重迁的民族心理,所以不同地域的村落形态一经形成,就相对稳定地延续下来。从营造主体来看,也是一样的,传统工匠的技术革新是有限的,更多的是经验的积累,并代代相传。当经济形态发生重大转变时,村落形态和建筑形制也将发生变化,尤其是农耕经济与商品经济结合,村落可能会向着集镇,甚至城市转变,村落空间、建筑空间也要随着功能的转变而转变。而当商业经济没落,以前繁华一时的集镇可能会演变为一个自然村落。在宗教信仰方面,各种神灵信仰和仪式深刻地影响到村落的文化景观。比如儒教、道教、禅宗对珠三角村落的环境格局、空间组织、建筑装饰、景观形态都留下了很深的印迹,村落建有各教派的庙宇,如佛山松塘村建有关帝庙、孔子庙反映的是儒教文化。由于岭南深受禅宗的影响,使得岭南村落文化具有禅化的特征,有学者称之为“禅化岭南”。禅宗的特征是“明于‘人心’而漏于‘礼仪’”“以有情众生与世俗生活为存在前提,肯定了人世间生活的价值”[7]7-8,禅宗的入世性表现为趋儒性、务实性、趋诗性、简易性[8]158-182。中国的许多汉族村落都遵循五位四灵的布局模式,五位是道家五行文化的体现,四灵是道家的四种神兽。佛教庙宇更是广泛分布在汉、傣(信奉南传上座部佛教)、藏(信奉藏传佛教)等民族村落中。村落中并存有承担不同职能的神灵,村民供奉这些神灵能满足村民不同的精神需求。在社会组织结构上,受汉文化影响的各民族继承了宗法制度的精髓,形成了具有中国特色的宗族村落。宗族村落通常由宗族主导而进行村落的规划营建,保障村民的安全、福利的派发、文教事业的支持等,所以聚族而居是其外在的形态特点,崇宗敬祖则是其内在本质。在文教方面,结合风水术数,建立书院、文塔等文教建筑,以营造文运昌盛的文化氛围。在民俗方面,各种习俗代代延传,丰富了村落的文化内涵。所有的这些社会因素强化了村落的历史感、社会感、时代感。各种社会文化排列组合,集中反映了村落的社会时代精神。

徽州传统村落由宗族主导进行规划和营建,其普遍重科考、兴文运,传承耕读文化,重视子孙的教育,村中建有大量的书院和文塔,寓意文运兴盛。岭南地区的民族或民系都有着不同的迁移历史。从历时性角度看,不同时代的移民,与村落的类型及区域分布有密切关系。秦至隋唐以来,最早迁入的中原人与本地土著融合成广府人。瑶、壮、畲等民族虽然与古越族有渊源关系,但也是由其他地方迁移来的,瑶族就是唐朝从湖南道州一带迁徙而来,客家人则是宋以后逐渐形成的。近代以来,由于中外文化的频繁交流形成了广府侨乡村落。在经济上广府水乡村落以农商经济为主,客家村落以农耕经济为主,侨乡村落以侨汇经济为主,瑶族村落以山地稻作农业为主。这里宗族意识很浓,村落深刻打上宗族的烙印。客家村落呈现“同心圆模式的差序格局”。这些要素使得村落成为独特的文化空间[9]。

通过对村落蕴含的社会内涵、动因的了解,凝练社会时代精神,这样村落审美主体就可以突破物质形态层面的视觉冲击,充分体会祖先迁徙中的艰难,感受崇文重教的底蕴,以及体验多姿多彩的风土人情等社会层面的内涵,逐渐进入到心理层面的审美体验。为进入到村落的审美超越阶段做好充分准备。可见,从村落审美活动的审美心理历程来看,社会内涵是联结物质形态与意境审美的桥梁。

三、传统村落的意境审美维度本质上审美活动是根植于人的生命情感价值活动,是主体内心生命精神的观照。村落审美也可作如是观。村落审美主体通过对村落的周围环境,村落内部的空间形态、建筑造型等物质形态要素的审美观照,并对社会时代精神的解读,从而引发主体的生命情感体验和愉悦,进入到精神的世界、意义的世界。“人们对建筑的审美体验总是有一个时空序列和情感过程,这个序列和过程的起点便是建筑造型产生的视觉冲击和随之而来的情感愉悦,而重点和中心则在于对建筑的外观造型、建筑布局、空间组合、环境景观所传达的价值取向和文化精神的体认和观照。”[2]94对村落意境的体悟和观照也是遵循这样一个时空序列和情感过程。

(一) 传统村落中的意境审美意境是中国传统美学的一个重要范畴,也是我国建筑美学的重要内容。在园林和建筑实践中,意境的创造意味着作品水平的高低,意境的追求成为包括园林、建筑等在内的人居环境的重要目标。然而作为建筑美学重要研究对象的村落,却很少有学者展开精神层面的意境研究。这可能与村落没有像园林、建筑那样需要经过严密的构思和精心的营造有关。村落的意境一部分是大自然赋予的,具有自然之大美的特征。事实上,我国传统村落独特的自然环境、田园风光、村巷肌理、建筑形制以及精湛的装饰装修、深厚的人文底蕴、丰富的风土民俗等为营造意境美提供了先决条件。梁思成和林徽因1932年在《平郊建筑杂录》中写道:“天然的材料经人的聪明建造,再受时间的洗礼,成美术和历史、地理之和,使它不能不引起鉴赏者一种特殊的性灵的融合、神志的感通。无论哪一个巍峨的古城楼或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至于歌唱,时间上漫不可信地变迁,由温雅的儿女佳话,到流血成渠的杀戮……”[10]343这便是梁、林对建筑意境的体悟。在中国众多的传统村落具有成百上千年的历史、丰富灿烂的文化,虽然是平常百姓的生息繁衍之地,但也是许多历史人物、历史事件的发生地,流传着这样那样的名人轶事、神话典故……这就需要作为主体的人通过对村落的自然环境、田园风光、空间轮廓、季节变化,以及村落历史、宗教信仰、民风习俗、经济形态的审美体验而达到对时空、人生、历史的生命体悟,即“超越具体的、有限的物象、事件、场景,进入无限的时间和空间,即所谓‘胸罗宇宙,思接千古’,从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受和领悟,这种带有哲理性的人生感、历史感、宇宙感,就是‘意境’的意蕴。”[11]75-85因此村落的意境审美是在经历了物质形态、社会内涵层面,而进入的一个更高层次的境界,但又不能脱离物质形态、社会内涵层面而孤立存在。这个过程是从物质到精神、从形而下到形而上,从有限到无限,由短暂到永恒的一种思想与灵魂上的跨越。

王国维在《人间词话》写道,“有境界则自成高格”,意境美是中国传统文化对世界文化的一个特殊贡献,“就中国艺术方面——这中国文化史上最中心最有世界贡献的一方面——探寻意境的特构,以窥探中国心灵的幽情壮采,也是民族文化底自省工作。”[12]137我国传统村落拥有各美其美的山水、美人之美的文化和美美与共的乡愁,留下了大量的物质和非物质文化遗产,就如一颗颗镶嵌在大地上的明珠。许多有名的村落是由世家大族所建,他们文化底蕴深厚,秉承“耕读传家,诗书明智”的精神。从村落选址到村落规划营建,最终装饰装修都十分重视居住环境意境美的营造和精神价值的追求。

(二) 传统村落意境审美的三个层面村落的居住环境,包括内部环境和外部环境。外部环境主要包括山形水势、田园风光、古树林木等,侧重于自然适应性,属于宏观层面;内部环境主要是包括村落的街巷肌理、水系河涌、各类建筑以及装饰装修等,更多地表现为社会适应性和人文适应性,属于中观和微观层面。“建筑意境一般是通过建筑空间组合的环境气氛,规划布局的时空流线、细部处理的象征手法来表现的,并且常常附之以赋诗题对、悬书挂画而加以点化。”[2]95这段话中蕴含着建筑审美宏观、中观、微观三个层面的逻辑,这里就按照该逻辑展开村落意境审美的分析。

1. 宏观:天人合一的选址思想宏观层面的外部环境主要是由村落选址决定的。我国悠久而深厚的农耕文化对乡村社会产生深远影响。在传统村落的规划选址过程中,强调与自然环境和谐与共,力求顺应地势,因地制宜。道家主张“法天、法地、法自然”,在人居环境的审美取向上表现为追求一种模拟自然的淡雅质朴。在村落与环境的关系上注重对自然的直接因借,与山水环境契合无间。道家的“道法自然”理念与风水术数相结合,形成了中国特有的村落选址模式,即“五位四灵”的环境模式。在阳宅、阴宅、村落、城市的规划相地中“五位四灵”模式都被广泛应用。在《阳宅十书》写道:“凡宅左有流水谓之青龙,右有长道谓之白虎,前有污池谓之朱雀,后有丘陵谓之玄武,为最贵也。”《藏经》里也说道:“夫葬以左为青龙,右为白虎,前为朱雀,后尾玄武。玄武垂头,朱雀翔舞,青龙蜿蜒,白虎驯頫。”五位四灵的村落选址模式可以概括为“枕山、环水、面屏”的格局,具有山灵水动、视野开阔的特征。五位四灵的选址模式是风水术追求的理想环境,这样的选址模式符合“天人合一”的生态整体观,符合避凶趋吉的环境心理追求,是藏风聚气的理想环境模式,具有山水如画的环境景观效果[13]192-193。在风水师看来,好的村落环境讲究“气吉”,“气吉”方能“形秀”,有道是“气吉,形必秀润、特达、端庄;气凶,形必粗顽、欹斜、破碎。”这里风水选址与审美取向是一致的。“风水包含着显著的美学成分,遍布中国的农田、居室、乡村之美不可胜收,皆可籍以说明。”[14]山水画论与风水理论相互之间有着明显的共通之处,在空间格局上,许多风水理论与山水画论在文字和寓意上都很近似。从根本上说,风水理论与山水画论都是以“天人合一”审美理想为其哲学根据,都是以创造一个意境空间、精神空间为其目标,只是这个空间的载体不同而已。

2. 中观:有序空间的伦理理性村落的中观层面主要包括村落空间布局、建筑空间两个层次。村落空间布局与建筑空间是中国传统伦理秩序的物质再现,主要包括象天法地、仿生象物设计手法的运用以及宗法人伦秩序表达方面。

在村落空间布局上采用象天法地的手法,如客家地区的围龙屋就是采用“天圆地方”“阴阳合德”的宇宙图式来规划设计的,后面半圆的胎土和前面半圆的池塘合为一个圆,象征天,中间的堂横屋为方形,象征地,合起来就是天圆地方的宇宙图式。下凹的蓄水池塘为阴,高起的胎土和堂横屋为阳,寓意“阴阳合德”[15]。“仿生象物”的设计手法分为“仿生”和“象物”。“仿生”的村落如湖南张谷英村的“巨龙戏珠”格局,从化区吕田镇中村的蟹形屋为蟹形布局[16]177-178等等。“象物”的村落,如贵州安顺鲍家屯的龟形村,浙江楠溪江流域的苍坡村按照“文房四宝”(笔、墨、纸、砚)进行村落规划设计,浙江诸葛村、广东高要黎槎村的八卦形村落[17],以及珠三角地区最常见的梳式布局、耙式布局、藕式布局、棋盘式布局分别仿梳子、耙齿、莲藕、棋盘。通过仿生象物表达村民的某种愿望,或祈求健康长寿、幸福安康,或期冀文风鼎盛、科甲蝉联等,使村民可以从自己的生活空间体会空间感、归属感、人生感、历史感。

在建筑空间上中国的传统村落大多受到儒家宗法人伦的深刻影响,在建筑平面布局和空间组织上强调秩序性、教化性、群体性,注重建筑空间的人伦道德秩序的表达。比如华南地区的三进祠堂,大宗祠多位于村落前排的中间位置,两侧为各房支分列左右,各房支的支祠则位于各房支组团的中间位置,大宗祠就为村落的中轴线,中轴线上串联三座建筑,头进为门厅;二进为中厅,供族人议事或聚会的地方,为世俗空间;三进为祖厅,置放祖先灵位,举行祭祖仪式的地方,为神圣空间,建筑之间隔以天井。祠堂前低后高,有一定坡度,在空间布局上主次分明,层层递进,由开敞空间向半封闭空间转变,由世俗空间向神圣空间过渡,给人以庄严肃穆、崇敬祖宗之感。

可见村落空间布局中的象天法地与仿生象物突出对秩序的模仿,而建筑空间则是直接呈现伦理秩序,二者本质上都是对空间伦理秩序的理性表达。

3. 微观:诗韵画卷的意境追求微观层面的意境审美主要体现在建筑的局部空间或单体建筑,一般通过吟诗、题对、作画来表现。这种现象在中国传统建筑的意境创造中是十分常见的,同时在文运兴盛,或重视耕读传家的传统村落也是很普遍的。作画方面如比如广东东莞中堂镇的黎氏大宗祠入口上部墙面绘有“元相图”,正脊塑有“梁山聚义图”,27位梁山好汉形态各异,尽现梁山英雄的豪情壮志。正脊的左侧为“竹林七贤图”(见图 2),右侧为“八仙祝寿图”(见图 3)……彩绘内容丰富多样,以表达宗族人丁兴旺、科甲及第、吉祥安康的美好愿景。楹联匾额虽然没有建筑构造功能,却是中国文学与建筑焊接的一种特殊文化现象。楹联匾额文辞简洁精练,内涵丰富厚重,融书法艺术、诗词艺术、建筑艺术于一体。通过楹联题对、题名讲述家族渊源、族中大事,对宗族发展的展望,或者抒发个人的情怀,阐发理想,以增强建筑的人文底蕴,拓展建筑的意境空间。黎氏大宗祠头门封檐板下立有“德本”的匾额,中堂正中悬挂“忠孝堂”三字牌匾,后寝正中悬挂“文章御史”牌匾,后进门窗悬挂“竹苞”“松茂”两块牌匾……头门对联为“门对旗峰百代孝慈高仰止,祠环潢水千年支派永流长”,中堂前柱联为“教孝教忠修以家永怀旧德,允文允武报于国式换新猷”,荫后园书法长廊东联“日月韶光长临孰地,士人贤德永续斯人”,书法长廊西联“立德立言立功必先立志,修仁修禊修业必先修身”……乡民以“耕读传家声,诗书世泽长”为荣,至今对楹联题匾的门榜文化热情不减。这些楹联题对的内容多为励志、颂祖、劝善、表情达意等,形式对仗工整,书法多种多样,笔力苍劲有力,意境深远悠长,增强了黎氏大宗祠人文底蕴,提升了建筑文化意境。

|

图 2 竹林七贤图 |

|

图 3 八仙祝寿图 |

在村落审美活动中,首先,引起审美主体注意的是包括村落环境格局、空间布局、景观要素在内的村落物质形态;其次,审美主体在获得村落物质形态审美感知后,通过对村落经济、社会、制度、军事等社会内涵的理解,进入到审美活动的体验阶段,感悟蕴含其中的意境。在这个历时性的村落审美活动过程中包含有外层的物质形态维度、中层的社会内涵维度、核心层的意境审美维度,这三个维度彼此关联,构成一个有层次有阶段的传统村落审美文化系统。

在传统村落文化根脉不断受到城市化消解的当下,对传统村落不仅是“皮囊”的保护,更多的是对蕴含其中的社会内涵以及文化精神、审美理想层面的保护传承。对传统村落审美文化的研究,既要进行村落文化内涵的理论总结,又不能规避当前村落的实践活动;既要考虑当前的现实需要,又要结合长远的发展需求,以期在“乡村振兴战略”实践中“望得见山,看得见水,记得住乡愁”得以真正实现。

| [1] | 唐孝祥. 论建筑审美活动中的情感作用[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2010(4): 41–44. DOI: 10.3969/j.issn.1009-055X.2010.04.009 |

| [2] | 唐孝祥. 岭南近代建筑文化与美学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010. |

| [3] | 曹林娣. 东方园林审美论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. |

| [4] | 鲍山葵. 美学三讲[M]. 上海: 上海译文出版社, 1983. |

| [5] | 唐孝祥. 传统民居建筑审美的三个维度[J]. 南方建筑, 2009(6): 82–85. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0232.2009.06.020 |

| [6] | 庞朴. 文化结构与近代中国[J]. 中国社会科学, 1985(5): 81–98. |

| [7] | 万俊.禅宗与岭南文化的适应性研究[D].广州: 华南理工大学, 2015: 7-8. |

| [8] | 覃召文. 岭南禅文化[M]. 广州: 广东人民出版社, 1996. |

| [9] | 王东.明清广州府传统村落审美文化研究[D].广州: 华南理工大学, 2017. |

| [10] | 梁思成. 梁思成文集(一)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1982. |

| [11] | 叶郎. 说意境[J]. 文艺研究, 1998(1): 75–85. |

| [12] | 宗白华. 宗白华全集·中国艺术意境之诞生[M]. 第二卷. 合肥: 安徽教育出版社, 1994. |

| [13] | 侯幼彬. 中国建筑美学[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1997. |

| [14] | 李约瑟. 中国之科学与文明[M]. 第二册. 台北: 台北商务印书馆, 1997. |

| [15] | 吴庆洲. 象天·法地·法人·法自然——中国传统建筑意匠发微[J]. 华中建筑, 1993(4): 71–75, 12. |

| [16] | 广州市文物普查汇编编纂委员会, 从化市文物普查汇编编纂委员会. 广州市文物普查汇编·从化卷[M]. 广州: 广州出版社, 2008. |

| [17] | 周彝馨. 移民村落空间形态的适应性研究——以西江流域高要地区"八卦"形态村落为例[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20