“历史,总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。”[1]中国漫长社会发展历程中,经历了各种各样的灾害和灾难,积累了丰富的应急管理经验与智慧。改革开放40年,既是中国经济社会快速发展的一个周期,也是中国治国理政的一个周期,更是进行政策观察与机制分析的重要“窗口期”。因此,有必要从一般规律和中国情境结合视角对改革开放以来应急管理的演变发展进行梳理、分析和评价,并以此推至未来,分析中国应急管理的发展趋势。

一、问题提出改革开放40年来,中国在很短的时间内完成了西方国家两三百年走过的路,中国经济和社会结构发生了深刻的变化[2]。贝克(Ulrich Beck)用“一个饥肠辘辘的人快吃一盒压缩饼干”来形容中国的现代化进程,他认为这一过程中的震荡和痛苦是不可避免的[3]5。在托克维尔(Alexisde Tocqueville)、吉尔(Robert Girr)、亨廷顿(Samuel Huntington)等人的研究中也反复说明了“社会容易在旧体制松动而新体制没有定型的转型阶段发生革命或者产生动荡”。邓小平同志在改革开放之初就指出,“实行开放政策必然会带来一些坏的东西,影响我们的人民。要说有风险,这就是最大的风险。”[4]139张海波和童星(2015)认为,“在本质上,中国应急管理所针对各类突发事件是急遽的社会变迁风险的外显”“主要功能在于实现有效应对外部环境不确定性的机制化”[5]。

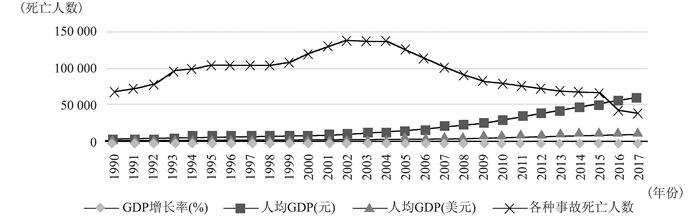

我国是世界上突发事件最严重的少数国家之一。回顾40年的改革开放,既是经济社会快速发展的40年,亦是各类突出事件多发的40年。首先,我国自然灾害呈现出灾害种类多、频度高、分布广、损失大的特点。尤其是20世纪90年代以来,自然灾害导致的经济损失不断增加,平均每年有740万亩的农作物和370万人受到自然灾害影响,418.2万间房屋被毁,安置受灾群众400万人[6]。其次,我国的事故灾难形势始终严峻,具有事故总量大、伤亡大,重特大事故多,环境安全事件高发等特点。从目前公开的数据来看(见图 1),从1990年到2002年各种事故死亡人数不断攀升,1990年各种事故死亡人数为68 342人,2002年达到了139 393人。2002年之后各种事故死亡人数逐步下降,到2016年已经下降到50 000人以下。再次,我国公共卫生事件仍时有发生,比如1988年上海甲肝爆发、2003年SARS、2004年劣质奶粉事件、2009年甲型H1N1、2018年长生疫苗事件,这些都严重损害到人民生命和财产安全。最后,作为最为敏感和复杂的突发事件、社会安全事件历来是社会关注的焦点。改革开放实现了中国经济高速增长的同时,社会矛盾和冲突也在集中爆发,近年来劳资纠纷、合同纠纷、债权债务纠纷等问题有所凸显;非法集资、传销、P2P爆雷等涉众型经济犯罪时有发生;影响经济、物资、粮食和水等方面安全因素依然存在,这些新旧情况要求我们必须更加警惕,应未雨绸缪,预防在先。

|

图 1 中国人均GDP与事故死亡人数情况(1990—2017年) |

当然,面对突发事件我国并不是消极被动应对,人民群众对和谐稳定、幸福生活的追求必然要求政府作出积极回应,通过发展应急管理来适应不同时期经济社会发展的现实需求。对此一些学者认为,改革开放以来中国应急管理体制变迁基本上沿袭了新中国成立以来形成的“领导分管+业务部门牵头+其他部门配合”模式,应急管理部的成立是典型的大部制改革[7];在以分类管理为主的体制下,中国应急管理的协调机制逐渐产生和发展,经历了一个从强制到自主的演化过程[8];在组织机构层面,大致经历了单一组织或部门应对到综合部门应对,再到全主体协调应对的转变[9];在实践上,应急管理存在着社会变迁、治理转型、政府架构、政策体系、运行机制五个维度的内在结构[5]。在多理论分析视角中,“结构-功能”是分析中国应急管理体制演变的重要视角。杨安华等(2010)认为包括人口结构、权威结构、区域结构、社会价值结构和利益关系结构在内的社会结构变化直接或间接地作用于应急管理能力变化[10];陶鹏(2016)认为结构与功能协同改革提供了政治保障,最大程度地激发地方政府应急管理体系的创新活力[11]。童星等(2013)认为灾害生命周期理论做为人们认识与管理灾害和危机的重要理论基础,在很大程度上推动了应急管理制度的嬗变[12]。当然,组织学习也是分析应急管理制度变迁的重要视角,陶鹏(2016)从党政领导的灾害批示角度构建起灾后公共组织学习的“批示-双环”叠加演进模型,分析了应急管理制度变革[13]。这些研究发现,探析改革开放以来应急管理发展的现实特征,对认识应急管理未来发展具有一定的启示意义。

现有研究中不乏对于焦点事件推进应急管理体制变迁的研究,如“非典”“汶川地震”等常被视为是中国应急管理体制变迁的关键节点。事件的发生虽然有偶然性,然而,大量的偶然事件必然受规律支配。不断提升的经济社会发展水平当然要求应急管理制度作出调整,以适应不同时期的经济社会发展状况。基于此,本文尝试将应急管理的一般规律和中国情境结合起来,回顾了我国改革开放以来应急管理变迁主要经历的主要阶段,初步阐明中国政治发展的主题与规律,从“间断-均衡”理论和“政策范式”理论视角,探析和总结改革开放以来应急管理发展的内在理论逻辑,并在这种历史的理论逻辑中观照未来应急管理发展。

二、“间断-均衡”理论与“政策范式”转移回顾改革开放以来应急管理的变迁,既有较长时间的稳定也有突然的变迁。对于解释政策过程中稳定与变迁,弗兰克·鲍姆加特纳(Frank R. Baumgartne)和布赖恩·琼斯(Bryan D. Jones)提出的“间断-均衡”理论得到了广泛的认可。近年来,一些国内学者也开始引入“间断-均衡”理论分析公共交通[14]、社会救助[15]、大气污染防治[16]、教育扩张[17]等方面的政策,可见,该理论在理解我国政策变迁具有一定的适用性。

根据“间断-均衡”理论,政治制度(政治制度为政策行动提供了“场所”)和政策图景(政策图景也称为政策形象,指政策是如何被理解和讨论的)是激励和约束机制,政治制度和政策图景之间的“摩擦”(friction)能够推动政策议程的设立和政策变迁,也能阻止政策议程进入,阻碍政策变迁。弗兰克·鲍姆加特纳和布莱恩·琼斯认为价值和制度结构变化推动了制度的变迁,其中,媒体报道和国民情绪的变化是引起价值变化的主要原因,利益集团、国会、联邦制度的力量对比则是引起制度结构变化的原因。同时,政治、经济和社会作为政策环境中的关键要素,对于政策变迁有合力作用,突发事件、领导人更替、政治周期转换等因素对于政策变迁的作用也很明显。但是,总体来说政策变迁是社会综合因素相互作用的结果,很难具体地、详尽地说明促使政策变迁的原因,两位学者也明确表示“关注的是公共政策变迁的结果而不是变迁的理由”。

“新”理念的萌生、扩散和稳定化是政策变迁(policy change)的核心过程。作为“间断-均衡”理论的重要概念,“政策范式”(policy paradigm)能够更加简单直接地解读政策变迁:政治过程通常由一种稳定和渐进主义逻辑所驱动,但是偶尔也会出现不同于过去的重大变迁。根据霍尔(Hall)提出的“政策范式”,政策范式与政策主体的智识构造息息相关,其本质是相关政策主体所持有和追求的与政策广泛目标相关的一系列感知、观念、知识能力以及解决办法的种类等[18]。霍尔认为,政策制定的国家主体向社会学习的过程,政策制定主体对过去经验的回应以及根据新信息而调整政策目标或者手段,当这样的回应或调整以政策的形式表现出来时,学习就发生了。借鉴库恩科学范式的概念,政策范式可以分成几个阶段:稳定—反常积累—实验—权威的破灭—争议—新范式的制度化。库恩认为,政策范式转换的核心是以达到更好治理为目的的社会学习(social learning)。在这个过程中,有三个主要变量被认为是影响政策制定的关键,包括了总体性目标(overarching goal)、政策手段和工具(policy tools)及其精确设置水平(precise setting)[19]。根据这三个变量,政策变迁可以分成三种形态:第一,总体性目标和政策工具、手段不变,政策工具设置水平发生变化;第二,总体性目标不变,政策工具、手段可能发生战略层面的创新,政策工具设置也相应发生变化;第三,总体性目标、政策工具和工具设置水平都发生变化。

三、改革开放以来中国应急管理的体制变迁1978年以来,事故灾难和社会安全事件在改革开放之后数量明显上升。但是,中国在激发经济发展潜力并使得综合国力持续快速增长的同时,又保持了社会安定有序。这样的成就离不开这段时间对突发事件强有力应对。而这段时间,大致经历有五个阶段。

(一) 以业务部门牵头,其他部门协调的单一灾种管理(1978—1992年)在自然灾害领域,在这个时期,党和政府对自然灾害的认识开始回归科学,“生产自救是救灾的根本方针”①。1978—1983年北方大旱是十一届三中全会之后中国面临的第一次重大的自然灾害,也是“十年文革”救灾工作完全被打乱之后迎来的首次挑战。民政部连续发布了《民政部关于印发十三省、区生产救灾工作会议文件的通知》等救灾文件,国务院下发了《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强生产救灾工作的报告的通知》(1981年),这一系列措施的出台都标志着救灾工作的恢复。为了应对自然灾害,中国设立了旱灾、气象、海洋、地震、地质和农林水害等开展政府日常管理等相关业务部门和研究机关。中央层面设有国家减灾委员会、国家防汛抗旱总指挥部、国务院抗震救灾指挥部等部门议事协调机构。

① 民政部政策研究室.民政工作文件汇编(二)[R].1984:342.

在事故灾难领域,在这一阶段中,不乏重大的事故灾难,如1979年温州电化厂液氯钢瓶大爆炸事故、1982年福建福鼎制药厂火灾、1991年山西三交河煤矿瓦斯爆炸和江西上饶沙溪镇车运甲胺泄漏事故、1992年南航桂林空难等。1982年后国务院相继发布了《矿山安全条例》(1982年颁布,2008年废止)、《矿山安全监察条例》(1982年颁布,2008年废止)、《民用爆破物品管理条例》(1984年颁布)和《化学危险品安全管理条例》(1987年颁布)等。1985年,全国安全生产委员会成立,确立了“安全第一、预防为主”的安全生产的方针。1986年化学工业部出台了《化工部化工企业急性中毒抢救应急措施规定》。

在公共卫生领域,1952年成立中央防疫委员会,1957年改称为爱国卫生运动委员会,十年动乱期爱国卫生运动遭遇了挫折,1978年重新成立了中央爱国卫生运动委员会。以防疫站建设为基点,通过卫生人员配备和培训、基础医疗设施建设等,完善应对公共卫生事件的人、财、物以及组织准备。同时,出台了《全国疟疾防治规划》(1986—1990年,1992—1995年)、《登革热防治方案(试行)》(1981年发布施行方案,1988年正式公布)、《中华人民共和国急性传染病管理条例》(1978年发布,1994年废止)和《中华人民共和国传染病防治法》(1989年)等一系列方案、政策措施等,使得公共卫生事件发生时有章可循。

在社会安全领域,根据公安部的统计,1981年立案89万多起,其中大案6.7万多起,1982年立案74万多起,其中大案6.4万起,1983年头几个月案件继续猛烈上升……在这样的背景下,1983年8月,中共中央发出《关于严厉打击刑事犯罪的决定》,同年9月全国人民代表大会常务委员会审议通过《关于迅速审判严重危害社会治安的犯罪分子的程序的决定》。从1983年到1986年12月严打期间,全国共抓获了各类刑事犯罪分子172.1万人,摧毁流氓团伙13万个[20]。“严打”成为中国治理刑事犯罪、维护社会稳定的重要措施,随后,在1996年、2004年、2010年和2014年都有连续的“严打”活动。

在这个时期在政府的官方话语中也还未出现“应急管理”,也并未完全成型应急管理体系,但是“单灾种”“分类分级”的应急管理模型初现。

(二) 以业务部门牵头,协调机构参与,其他部门辅助的单一灾种管理(1992—2003年)在自然灾害领域,1991年华东地区发生大规模水灾之后,1992年中央防汛抗旱总指挥部更名为国家防汛抗旱总指挥部,在水利部单设办事机构;1987年大兴安岭森林大火之后,中国成立中央森林防火总指挥部(1998年取消),2006年成立国家森林防火指挥部,办公室设在国家林业局。2002年5月,建设部印发了《建设部破坏性地震应急预案》,这是我国中央政府部门印发的首份应急预案。

在事故灾难领域,1993年8月,国务院发布了《核电厂核事故应急管理条例》,这是“应急管理”首次出现在国务院政府文件中;2003年成立国务院安全生产委员会,办公室设在国家安全生产监督管理总局(国家煤矿安全监察局)。2003年以前,在应对安全生产事故这一类突发事件时,党和政府显得比较被动。

在公共卫生领域,这一时期也发生了一系列较大的公共卫生事件,如1999年宁夏沙门氏菌污染食物中毒,2001年苏皖地区出现大面积肠出血性大肠杆菌食物中毒,2002年南京毒鼠强中毒等。1998年,国家成立卫生部疾病预防控制局[21]。

在社会安全领域,1992年“加强社会治安综合治理,保持社会长期稳定”被写入修改党章,新修改了党章的总纲,中央社会治安综合治理委员会的成立,1998年又新成立了中央维护稳定工作领导小组办公室。

(三) 以枢纽机构抓总,业务部门牵头,相关部门协调的多灾种应急管理(2003—2008年)2003年5月,国务院出台了《突发公共卫生事件应急条例》,其中的内容包括预防与应急准备、报告和信息发布、应急处置和法律责任等,一方面为抗击“非典”工作提供了行动依据,另一方面也增强了政府行动的合法性。2004年3月,国务院印发实施了《全面推进依法行政实施纲要》将应急管理全面纳入依法行政领域。“非典”之后,党中央和国务院第一次把非常态管理提上议事日程,明确提出“政府管理除了常态管理以外,还要高度重视非常态管理”。国务院有关部门参加国务院应急管理工作中,服从国务院领导的应急响应和决策,但是,国务院应急管理办公室不取代各有关部门的应急管理职责。当时,民政、公安、国土、环境、水利、安监等各有关部门相应地都在各自部门内设立应急管理机构,依托政府应急管理办事机构、议事协调机构和联席会议制度的应急协调机制也逐步建立起来了。构建应急管理体制,建立和完善安全管理体系与部门间议事协调机构的关系,成为这个时期的一个明显特点。

在自然灾害领域,2005年国务院决定对《中华人民共和国防汛条例》进行修改,重点对防御洪水方案和洪水调度方案做出了规定。2005年,国务院、中央军事委员会发布了《军队参加抢险救灾条例》,明确了军队是抢险救灾的突击力量。民政部成为自然灾害救助主要力量,在2005、2006年分别出台了《国家自然灾害救助应急预案》和《民政部应对突发性自然灾害工作规程》。

在事故灾难领域,2003年国务院发布了《建设工程安全生产管理条例》和《工伤保险条例》;2004年国务院公布了《劳动保障监察条例》;2005年国务院公布了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》;2007年国务院公布了《生产安全事故报告和调查处理条例》;2008年国务院修订了《中华人民共和国消防法》。2003年国务院机构改革中成立了国务院安全生产委员会,对口原安全监管局。安全生产监管局(副部级)在这一轮国务院机构改革中从国家经济贸易委员会中独立出来,成为国务院直属机构,并在2005年升格为国家安全生产监督管理总局(正部级),应急管理越来越受到政府的重视。

在公共卫生领域,2003年5月国务院通过了《突发公共卫生事件应急条例》;2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订《传染病防治法》;2005年国务院出台了《重大动物疫情应急条例》;2007年全国人民代表大会常务委员会修订通过了《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》。

在社会安全领域,2005年国务院出台了《信访条例》,这使得信访工作有法可依。2005年,国务院转发了《关于深入开展平安建设的意见》,其中,天网工程就是建设平安城市的关键,除此之外三防系统(技防系统、物防系统、人防系统)的建设也成为保障社会安全的重要措施。

当然,“一案三制”是这一时期中国应急管理最重要的进步标志。2005年国务院出台了《国家突发事件总体应急预案》;2006年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“建立健全应急管理体系”,2007年全国人民代表大会常务委员会通过《突发事件应对法》,这是我国应急管理领域的一部基本法律,内容包括预防和减少突发事件的发生,控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害,规范突发事件应对行动,保护人民财产安全等方面。《突发事件应对法》的制定和实施是我国应急管理法制化的重要标志,对我国应急管理法制化建设产生重要影响。截至2007年底,所有的省级政府和市级政府、92%的县级政府成立或者明确了应急管理领导机构;所有的省级政府和96%市级政府、81%的县级政府成立或明确了应急管理委员会、应急管理办公室、专家组等应急管理办事机构[22]。在2004—2007年间基本完成了应急管理以“一案三制”为主体内容的体系构建①。

① “一案”是指制订修订应急预案,“三制”是指建立健全应急的体制、机制和法制。

(四) 以功能整合,应急联动,能力提升的全灾种应急管理(2008—2012年)2008年,南方罕见冰冻雨雪灾害、拉萨3·14打砸抢烧事件、汶川特大地震、火车脱轨事件等突发事件都使我国应急管理面临严峻考验,应急管理体系发挥积极功能的同时,也暴露了应急管理工作的不足。在2008年国务院机构改革中,加强了食品安全、安全生产、应急管理等涉及群众切身利益、关系国计民生的社会管理服务职能140余项[23]。从当时各部委机构改革的“三定”方案看,对应急管理职能做出明确规定的部门明显增加。随后,240个地级市把防震减灾工作纳入政府目标责任考核内容。

在自然灾害领域,2008年12月我国重点修改和完善了与地震相关的监测预报、灾害预防、应急救援、恢复重建等方面的制度,新增了地震灾后过渡性安置和监督管理等制度。2011年,根据救灾工作需要,国务院修订了《国家自然灾害救助应急预案》,其中,修订的重点在于强调国家减灾委和民政部及时启动响应,以及减灾委成员单位高效联动。2012年,国家层面对《国家地震应急预案》进行了修订,其中规定“发生特别重大地震灾害,经国务院批准,由平时领导和指挥调度防震减灾工作的国务院防震减灾工作联席会议,转为国务院抗震救灾指挥部,统一领导、指挥和协调地震应急与救灾工作。国务院抗震救灾指挥部办公室设在中国地震局。”与此同时,自然灾害应急管理技术也取得了明显的进步,2011年4月“ICL地震预警技术系统”首次成功预警标志着中国成为第三个有能力向公众发布地震预警的国家。

在事故灾难领域,在机构改革之后,国家安全生产监督管理总局主管安全生产工作,并将应急救援作为其工作,设立了专门的安全生产应急救援办公室。2010年4月,中国救灾应急装备领域首个国家级科技平台国家救灾应急装备工程技术研究中心成立。

在公共卫生领域,整合了应急职能,基本形成了公共卫生事件的应急联动机制,比如通过职能划分,卫生部将综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故的工作,统一发布重大食品安全信息。2008年9月,中国高校首个灾难医学系在同济大学医学院正式成立;2011年12月,中华医学会灾难医学分会在上海成立,并陆续组建地震、火灾、水灾、爆炸、科普等多个学组,为中国灾难医学的起步打下人才储备基础。

在社会安全领域,2010年全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国人民调解法》,并从2011年开始施行,该法律的颁布和实施旨在完善人民调解制度,规范人民调解活动,及时解决民间纠纷,维护社会和谐稳定。2011年“中央社会治安综合治理委员会”更名为“中央社会管理综合治理委员会”。

(五) 总体国家安全观引领,“中央国家安全委员会+党政同责制度+相关部门协调”的整体性治理(党的十八大以来)党的十八大以来,在国家治理体系和治理能力现代化的总体目标下,国家对应急管理体系进行重构,2013年建立了中央国家安全委员会,修订了《国家核应急预案》。2014年10月“总体国家安全观”被写入党的十八届四中全会决定。2016年,“坚持总体国家安全观”成为《关于加强国家安全工作的意见》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020年)》的指导思想,且被写入新修订的党章中,这也是新时代中国特色社会主义思想的重要组成内容。特别是2018年应急管理部的成立,将分散在13个部门的应急管理相关职能进行整合,统一管理。这有助于形成“党委领导、政府主导、社会力量和市场机构广泛参与”的应急管理新格局,实现了从应对单一灾种向综合减灾转变。在很大程度,应急系统的这种整合,充分发挥了中央指导作用和地方主体作用,同时能够提高统筹协调能力和专业救援能力,实现灾害应急救援的队伍、财物、信息整合,形成灾害风险整合式治理的局面。

在自然灾害领域,2015年《民政部支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》的出台,首次将社会力量参与救灾工作纳入政府规范体系[24]。2016年国务院对《国家自然灾害救助应急预案》进行了修订。2017年中共中央、国务院印发的《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》明确提出要“坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变”。救援队伍也不断壮大,2008年前,全国仅有国家1个和省级地震灾害紧急救援队伍26个,总人数约4 200人,其中,国家地震灾害紧急救援队人数为222人;到如今,有1支480人的国家地震灾害紧急救援队,76支省级地震救援队,1 000多支市级地震救援队,2 100多支县级地震救援队,1.1万支地震救援志愿者队伍。

在事故灾难领域,2014年全国人民代表大会常务委员会修订了《安全生产法》,这是12年来首次大修,被称为“史上最严”。同年,国务院印发了重新修订的《国家突发环境事件应急预案》。2016年12月,《关于推进安全生产领域改革发展的意见》公布实施,这是历史上第一个以党中央、国务院名义印发的安全生产文件。除此之外,稳步推进了《矿山安全法》《安全生产法实施条例》《生产安全事故应急条例》等文件的立法工作;建立了以11部有关专项法律、3部司法解释、20余部国家行政法规、30余部地方性法规、100余部部门规章、近400部安全行业标准为支撑的安全生产法律法规标准制度体系[25]。

在公共卫生领域,2016年,国家卫生计生委印发了《加强卫生应急工作规范化建设指导意见》《突发事件紧急医学救援“十三五”规划(2016—2020年)》和《突发急性传染病防治“十三五”规划(2016—2020年)》,从国家安全战略高度出发,将提高突发事件紧急医学救援能力与水平作为重点。从卫生应急处置的资源来看,2003年非典事件以来,我国建成了全球最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统,4个小时疫情信息从基层报到国家疾控中心,该系统能够在72小时内检测300余种病原体。2017年,全国有4类59支国家卫生应急队伍[26],地方卫生应急处置队伍超过2万支,人数达20万人[27]。

在社会安全领域,2014年将“中央社会管理综合治理委员会”恢复为“中央社会治安综合治理委员会”,在2018年《深化党和国家机构改革方案》中,将中央社会治安综合治理委员会及其办公室撤销,有关职责交由中央政法委员会承担。2015年出台了《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国国家安全法》和《中华人民共和国反恐怖主义法》。2016年全国人民代表大会通过了《中华人民共和国网络安全法》。

四、改革开放以来应急管理变迁的内在逻辑改革开放以来,从业务部门主管的单灾种管理到应急管理部成立,中国应急管理经历了“革命性”范式意义上的转变。应急管理政策范式的转变并不是一蹴而就的,因为任何“新”理念的萌生、扩散和稳定化都是一个过程。应急管理部的成立,是典型的大部制改革,用历史的眼光分析问题,综合的思维方式优化的改革方案[28]。

从“间断-均衡”理论的视角来看,突发事件作为制度变迁的变量,经常作为外部的力量存在的。但是,在应急管理制度变迁中突发事件作为应急管理的管理对象,同时作为内部和外部推动制度变迁动力而存在。但是,从政治子系统的角度,利用政策议定场所来界定中国应急管理变迁间断和平衡可能并不一定适用。基于此,借鉴了“政策范式”这一概念,根据政策变迁涉及的总体性目标、政策手段和配置水平三个主要变量,将应急管理变迁分为三种形态,从“稳定—反常积累—实验—权威的破灭—争议—新范式的制度化”几个阶段,对应改革开放以来应急管理发展的历程进行分析。

(一) 改革开放以来应急管理的范式转变在改革开放的第40年,中国成立了应急管理部,标志着中国应急管理进入到了一个新的阶段。改革开放之前,针对自然灾害已经设立了日常管理部门,由于一些自然灾害涉及到的部门较多,就成立了指挥部、委员会等议事协调机构。改革开放以来,公共安全事件和生产安全事件明显增多,公共卫生事件发生的频率也有所增加,各类突发事件的频发促使中央和地方政府针对不同的公共突发事件设立了各种各样的议事协调机构。在管理机构上也有一些明显的变化,从改革开放初期业务部门主管,到成立议事机构,再到综合的管理机构应急管理部的成立。有学者认为,这种改革事实上萌芽于新中国成立以来形成的“领导分管+业务部门牵头+其他部门配合”模式(雷尚清,2018)[29]。随着灾种的不断增多和应急管理过程的不断完善,逐步向全灾种、全过程和全主体转变的综合管理模式转变[30]。

(二) 反常积累与理念转变在韦伯(Max Weber)看来,来自内部和外部的动力推动了社会规则的变化,其中,外部条件是“参与的因素”,内部因素的“反常”才是具有决定性作用的[30]。也有一部分学者根据政策变迁的是自觉推动力的来源将政策范式变化的社会学习划分为外生学习(动力来自社会其他行动者)和内生学习(动力来自政府内部)[32]。改革开放初期,原来由于“文革”对灾害应对安排的打乱,面对不断发生的突发事件需要做出新的改变,从一种较低水平的“稳定”状态进入到了“反常积累”的阶段。在改革开放以来应急管理发展的第一和第二阶段,突发公共事件的频发使得中国应急管理在应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全的事件经验不断丰富,并在一定程度上促使了应急管理的理念发生转变。在改革开放以来的40年中,重视灾前的预防就是总结出来的,并从经验上升到制度层面,制定相应的预案。事实上许多预案也都是在经验积累的层面逐步上升到了制度设计层面。除此之外,新一轮的机构改革在国家层面成立的应急管理部也是多年实践过程中发现的“反常”基础上(如部门之间协调低效等)作出的调整。

(三) “焦点事件”与议程开启政策总是针对特定的社会问题的,焦点事件推动了政策议程设置中的“机会之窗”的出现。国内一些应急管理的学者认为中国应急管理兴起于2003年,事实上也正是“非典”暴露出当时中国应急管理的缺陷,使得应急管理正式进入到中国政府的议程之中。从政策范式转变的视角来看,作为焦点事件的“非典”打破了原有的“政策垄断”,使得中国应急管理进入到了“政策议程重新设置”。中国政府意识到了原有的应急防御体系的缺失、机制不健全、危机处置能力弱和公众忧患意识不强等问题,与此同时,“非典”引起了社会的广泛关注,中国应急管理由此开启了以“一案三制”为核心的应急管理体系建设阶段。在2008年汶川地震之后,党和政府意识到了应急产品和服务的缺失以及由此衍生出来的应急能力不足等成为“一案三制”建设基本完成之后面临的重要问题,提高应急技术和应急产业质量的应急能力也进入到政策议程设置当中。

(四) 新理念形成与政策范式转变“新范式的制度化”首先需要有新的理念支撑,党的十八大以来,应急管理几乎就没有出现在政府工作报告当中,但是这并不是意味着应急管理不重要或不紧迫。从整体来看,2013年党的十八届三中全会提出了“将推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标”,2014年习近平总书记提出了“国家总体安全观”,这表明了党和国家在应对公共突发事件的理念的转变。如今,经过5年的实践探索,理念不断成熟,在价值层面上,媒体报道和民众情绪也不断对国家总体安全观有了更多的认识和认同,在新时代主要社会矛盾发生转变的情况下,为了满足人民群众对于公共安全的需求,成立了应急管理部,制度结构层面也开始发生新的变化。

五、结论与建议2003年开始的“一案三制”建设以及2018年应急管理部的成立,在一定意义上可以视为中国应急管理“政策范式”转变的重要标志。从“间断-均衡”理论的视角来看,突发事件常作为焦点事件在很大程度上能够吸引政策主体的注意力,从而推动问题进入政策议程,这也被认为是中国政策间断式变迁的动力[33]。但是在应急管理领域,突发事件不仅是能够触发政策议程开启的焦点事件,还是应急管理的对象。改革开放初期,大开发和大发展在一定程度上也成为突发事件高发的原因,但是随着经济社会的不断进步以及国家治理能力的不断提升,对于突发事件的应对能力也不断提升。因此,改革开放以来各类突发事件的频发不仅推动了各类突发事件应急管理进入政府政策议程,而且在推动了中国全灾种、全流程、全主体综合应急管理体系的形成。从“政策范式”理论的角度来看,这样的“政策范式”转变是通过政策制定的国家主体社会学习实现的。在这个进程中,中国应急管理总体性目标、政策工具和配置水平的变化成为中国应急管理既有长期的渐进均衡也有短期重大间断的重要原因。通过不断的反常积累,以及焦点事件的推进,新的理念也将产生,就会反过来作用价值层面的媒体报道和民众情绪以及制度结构。

新的理念的宣贯是保障新一轮应急管理体系改革的基础,与此同时,在实践层面还有一系列问题需要进一步思考:第一,新的应急管理体系的建立,尤其是在机构改革推进的过程中,需要降低指挥部门在应对不同类型公共突发事件所面对的应急职能的复杂性。需要对不同类型公共突发事件应急预案规定的各组织应急保障职能进行审查,明确各类应急预案所要求的共同职能和特殊职能。这将有助于避免由应急管理部门和其他部门协调复杂性带来的一系列问题。第二,新的应急管理体系通过职能整合,应急管理部门成为最重要的学习主体。相较于以往的问责和事故调查方式,应急管理部门能够进行更好的政策学习。在推进和完成机构改革的初期,应避免以问责代替调查,给予应急管理部门一定的容错空间,鼓励和引导应急管理部门重视对公共突发事件和应对情况的调查,进一步完善应急管理的体制和机制。第三,治理的理念要求更多的主体参与,应当通过制度设计,鼓励和引导市场和社会的力量进入到应急管理体系当中。应急管理管理的产品和服务是提升应急管理能力的重要内容,市场和社会的进入有利于提供更好的产品和服务。

应急管理部的组建对新时代应急管理体制的形成仅仅是一个开端,各级政府应急管理部门将组建起来。这是新理念引领下的中国应急管理制度变迁的重要内容。从目前已经组建好了的中央和省部级应急管理部门的人员组成来看,安监部门成为最主要的组成成员,也涉及原来公安、地震和水利等部门的成员。目前,应急管理部主要负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,这两类公共突发事件有一定的自己的规律和特点。因此,有必要强化新组建的部门对于新时代应急管理,尤其是应急管理部所承担的任务的理解,走出思维定势。当务之急是要坚持问题导向,聚焦规律认识、能力建设、制度建设等方面的不足,尽快整合应急管理系统内外部关系,妥善处理各主体机构、人员间关系和职责,强化应急部门协调联动,既要弥补原有协调性不足的问题,又要尽快发挥应急管理职能机构的作用[34]。

| [1] | 习近平.开放共创繁荣创新引领未来[N].人民日报, 2018-04-11(03). |

| [2] | 王郅强, 张晓君. "结构性矛盾"与社会治理体系的构建[J]. 行政论坛, 2017, 24(2): 87–92. |

| [3] | 乌尔里希·贝克. 世界主义的观点:战争即和平[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2008. |

| [4] | 邓小平. 邓小平文选[M]. 第二卷. 北京: 人民出版社, 1993. |

| [5] | 张海波, 童星. 中国应急管理结构变化及其理论概化[J]. 中国社会科学, 2015(3): 58–84, 206. |

| [6] | 田艳芳. 自然灾害与社会冲突——基于中国省际面板数据的分析[J]. 科学决策, 2014(4): 29–40. DOI: 10.3969/j.issn.1006-4885.2014.04.029 |

| [7] | 雷尚清. 作为大部制的应急管理部:历史渊源与关键议题[J]. 风险灾害危机研究, 2018(1): 228–241. |

| [8] | 钟开斌. 从强制到自主:中国应急协调机制的发展与演变[J]. 中国行政管理, 2014(8): 115–119. |

| [9] | 闪淳昌. 应急管理的发展态势与思考[J]. 安全, 2015, 36(1): 1–2. |

| [10] | 杨安华, 张伟, 梁宏志. 民族地区社会结构变化与应急管理能力建设[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2010, 31(6): 14–17. DOI: 10.3969/j.issn.1004-3926.2010.06.004 |

| [11] | 陶鹏. 从结构变革到功能再造:政府灾害管理体制变迁的网络分析[J]. 中国行政管理, 2016(1): 134–138. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2016.01.23 |

| [12] | 童星, 陶鹏. 论我国应急管理机制的创新——基于源头治理、动态管理、应急处置相结合的理念[J]. 江海学刊, 2013(2): 111–117. DOI: 10.3969/j.issn.1000-856X.2013.02.015 |

| [13] | 陶鹏. 灾害批示与公共组织学习演进机制:以安全生产管理制度为例[J]. 公共行政评论, 2016, 9(1): 39–54, 183. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2486.2016.01.003 |

| [14] | 文宏. 间段均衡理论与中国公共政策的演进逻辑——兰州出租车政策(1982-2012)的变迁考察[J]. 公共管理学报, 2014(2): 70–80. |

| [15] | 魏娜, 缪燕子. 新中国成立以来社会救助政策变迁:历程、原因与趋势——基于间断-均衡理论的视角[J]. 教学与研究, 2018(2): 78–85. |

| [16] | 向玉琼, 李晓月. 我国大气污染防治政策变迁的动力分析——兼评多源流理论及其修正[J]. 长白学刊, 2017(5): 65–72. |

| [17] | 黄靖洋, 邬璇. 中国高等教育扩张与政策范式转移——间断均衡的视角[J]. 中国公共政策评论, 2015, 9(2): 22–43. |

| [18] | HALL P. Policy paradigms, social learning, and the state:The case of economic policymaking in britain[J]. Comparative politics, 1993,25(3): 275–296. DOI: 10.2307/422246 |

| [19] | 库恩. 科学革命的结构[M]. 北京: 北京大学出版社, 2003. |

| [20] | 马齐彬, 陈文斌, 林蕴辉, 等. 中国共产党执政四十年:1949-1989[M]. 北京: 中共党史资料出版社, 1989. |

| [21] | 宋劲松.我国为什么组建应急管理部[N].学习时报, 2018-04-02(06). |

| [22] | 华建敏. 我国应急管理工作的几个问题[J]. 中国应急管理, 2007(12): 5–9. |

| [23] | 郭沛. 关于加快推进社会管理领域行政体制改革的初步思考[J]. 中国机构改革与管理, 2012(4): 57–61. |

| [24] | 民政部救灾司.党的十八大以来防灾减灾救灾工作取得辉煌成就[N].中国社会报, 2017-10-09(02). |

| [25] | 新华社.严守安全底线, 奏响生命至上——党的十八大以来我国安全生产事业改革发展综述[EB/OL]. (2017-10-16)[2018-11-16] http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/16/content_5232170.htm. |

| [26] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心).2017年国家卫生应急队伍管理培训班在云南大理举行[EB/OL].(2017-09-14)[2018-11-16] http://www.moh.gov.cn/yjb/s2908/201709/9af66b5ced9943bba0fe3a1ac63bc3a2.shtml. |

| [27] | 中央政府门户网站."十二五"以来特别是党的十八大以来我国医疗卫生事业改革发展的辉煌成就[EB/OL].(2015-10-14)[2018-11-16] http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/14/content_2946448.htm. |

| [28] | 高小平, 刘一弘. 应急管理部成立:背景、特点与导向[J]. 行政法学研究, 2018(5): 29–38. |

| [29] | 雷尚清. 作为大部制的应急管理部:历史渊源与关键议题[J]. 风险灾害危机研究, 2018(1): 228–241. |

| [30] | XIAOLI LU, ZHIQIANG HAN. Emergency management in china: towards a comprehensive model?[EB/OL].(2018-10-09)[2018-11-16] https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13669877.2018.1476901?needAccess=true |

| [31] | 马克斯·韦伯. 经济与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 2004. |

| [32] | 迈克尔·豪利特, M·拉米什. 公共政策研究:政策循环与政策子系统[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006. |

| [33] | 孙欢. 间断平衡框架及在我国政策分析中的适用性:基于政策范式[J]. 甘肃行政学院学报, 2016(6): 31–42, 126. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4997.2016.06.003 |

| [34] | 王郅强.我国应急管理体制变迁与挑战[N].中国社会科学报, 2018-07-09(08). |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20