2. 中国地质大学(武汉) 学科办, 湖北 武汉 430074

2. Office of Discipline Construction, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China

高校博物馆与高校专业教学有着天然的联系,承担着重要的教学和科研任务。无论是世界上最早的公共博物馆——创建于1683年的牛津大学阿什莫林博物馆,还是中国第一家博物馆——南通博物苑,均源起于高校。当前,世界上的著名大学无不将博物馆作为大学教育的重要部分。正如美国博物馆协会《关于大学及学院博物馆的公告》中所宣称:“高校博物馆通过教学和科研促进学习,它们是学校教育发展的要素。” [1]

在新媒体技术迅速普及,教育理念不断革新的趋势下,高校博物馆的业务范围、覆盖面、博物馆与受众的关系、场馆教育模式正在发生深刻而广泛的变化。越来越多的高校博物馆致力于:在陈列、展览、教育中融入移动通信和新媒体技术;整合高科技和先进教学方法,策划教育活动;普及数字交流和分享工具,侧重于场馆的参与式体验,为受众提供知识体系认知与建构教育。然而,上述革新的受众人群多为非专业背景的社会公众,鲜少有研究关注高校专业教育与场馆教育的融合。目前,高校博物馆参与高校专业教育的方法和模式仍停留在实物观摩,以教师为中心的单向输出阶段,缺乏对场馆教育资源的深入挖掘和利用。高校博物馆场馆教育与高校专业教学的“对话式”体验教学模式尚未形成体系。

近年来流行于教育界的“翻转课堂”教学模式将信息技术与教育教学有机结合,改善了传统教学的流程,合理调配了学前、学中、学后的学习内容、目标和策略,实现了理论知识、实践技能的深度内化,满足了大学生专业学习个性化的需求[2]。高校博物馆的藏品与高校专业密切相关,是满足大学生个性化专业教育需求的天然资源(料)库。新的课程观、学生观、教师观、教材观、评价观等对我国高等教育传统教学观念形成了巨大冲击,教育价值观及社会对人才培养需求等方面的变化,成为了推动高等教育教学改革不断深化的重要因素。

以高校博物馆的馆藏资源、场所资源为依托,结合高校专业教育教学目标要求,借鉴翻转课堂模式,形成具有针对性的进阶式教学实践模式,将拓展高校场馆教育资源在高校专业教学中的运用,同时创新高校专业教学方式,增强教学的体验性,促进“教”与“学”之间的对话。实现新时期高等教育对学生专业教育的目标与要求。

二、高校博物馆场馆教育与高校专业教学2011年5月,国家文物局、教育部联合下发了《关于加强高校博物馆建设与发展的通知》,对高校博物馆发展提出了系统的指导意见。2016年3月,国务院出台《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》,提出进一步发挥文物资源在传承和弘扬中华优秀传统文化、实现中华民族伟大复兴中的重要作用[3]。这标志着国家更加重视高校博物馆行业的育人功能,也是我国高校博物馆利用自身教育资源,创新发展空间的绝佳契机。

在这一背景下,新一轮高校博物馆的建设与发展屡创佳绩。武汉大学万林艺术博物馆自2015年5月开馆至今,累计举办32场专题展览,观众超过60万人次,并于2017年入选武汉十大博物馆;2016年,知名企业家以个人名义慷慨捐资1亿元人民币支持南京大学博物馆建设,南京大学博物馆迎来“亿元时代”;清华大学艺术博物馆开馆两年多,累计接待超过50万名观众进馆参观;同济大学博物馆2017年推出“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”,短短一个月时间吸引数万人前往参观;正在建设中的浙江大学考古与艺术博物馆成为国内首家按美国博物馆协会文物保护标准设计建造的艺术史博物馆;山东大学博物馆年均入馆参观观众32万人次,其中青岛校区建筑面积4万多平方米的新博物馆是目前全国最大的高校博物馆;上海交通大学钱学森图书馆办馆7年间共举办各类主题展览和教育活动近1500场次,累计接待观众量突破110万人次……毫无疑问,中国高校博物馆已经进入全面发展的2.0时代。

然而,在高校博物馆蓬勃发展的背后,值得思考的问题是:高校博物馆的优势与特色是什么?高校博物馆的定位与发展方向在哪里?事实上,与社会公共博物馆相比,高校博物馆在其四大业务领域(收藏、陈列、研究、教育)中,最具特色的是以学科为依托的学术研究领域以及专业教育。高校博物馆应该充分发挥这一优势,以全面的、深入的、独到的学科特色和专业研究引领并服务于自身的事业发展,并在此基础上探索展览教育的实践性、专业性、跨学科性、个性和特色,为高校专业教学服务。

然而,国内各大高校博物馆在服务于学校专业教育中,存在以下问题:一是在场馆教育定位上,对高校专业教育重视程度不够;二是在场馆教育模式上,未能融合先进的教育理念,缺乏创新和拓展;三是在场馆教育资源运用上,疏于对资源进行分析、归纳、整合,没有有效地发挥场馆资源的优势。

以中国地质大学逸夫博物馆为例,该博物馆为地质类自然科学博物馆,设有地球奥秘展厅、生命的起源与进化展厅、珠宝玉石展厅、矿物岩石展厅、矿产资源展厅、张和捐赠古生物化石展厅。其展示内容可以支撑地质学、地理科学、资源勘查工程、石油工程、海洋科学、材料化学、地质工程、国际经济与贸易、宝石及材料工艺学、自然地理与资源环境等专业的教学(详见表 1)。每年有17所大专院校的学生到中国地质大学逸夫博物馆进行专业知识学习。这些学生以班级为建制,20至35人一组,由各校专业老师带队,到与专业相关的主题展厅进行参观学习。问卷调查与访谈的数据显示,学生对在博物馆进行专业学习的方式表示认可,但认为在场馆进行专业学习的内容和形式与普通参观无异。由于没有针对课前、课中、课后的教学目标设计,也没有规划包括理论知识学习和实践在内的教学形式,导致学习效果不佳。高校博物馆具备进行专业教育的场所、资源条件,但并未得到合理的运用和科学的规划。

| 表 1 中国地质大学逸夫博物馆展厅内容与学科专业列表 |

近年来,新的课程观、学生观、教师观、教材观、评价观等对我国高等教育传统教学观念形成了巨大冲击。教育价值观及社会对人才培养需求等方面的变化,成为推动高等教育教学改革不断深化的重要因素。尽管如此,传统的班级授课制依然占据主导地位,以教师为课堂核心,忽视学生主体地位的灌输式教学模式并没有得到根本性改观[4]。2007年全国政协委员的联名提案“将博物馆纳入国民教育体系”中指出:“建议有关部门进一步重视博物馆的资源和阵地作用,研究建立博物馆参与国民教育体系……实现博物馆教育与学校教育的有效衔接,使博物馆真正成为课堂教育的必要补充和校外教育的重要内容,并为营造学习型社会提供更好的服务”。2010年颁布实施的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确提出,要把改革创新作为发展教育的强大动力[5-6]。

翻转课堂是近年来教育理论研究与教育实践探索的热点。它基于混合式学习理论,结合面授课堂与在线学习,形成“自主学习”“合作学习”和“探索学习”教学理念的综合体[7]。翻转课堂教学模式主张从以“教”为中心向以“学”为中心的转变;从以知识技能的掌握为中心,向以学生的全面发展为中心转变。

Bemadette Knewstubn指出, 教学模型是高等教育中有效连接教与学之间的桥梁,教与学的关系是对话式的互动,而非单向输出[8]。目前,翻转课堂教学模式已经被广泛应用到了高校专业教育领域,甚至是图书管理领域,取得了良好的教育和学习效果。其教学模式与高校专业教育和场馆教育的特点、需求高度匹配,但尚未见到翻转课堂教学模式被应用于场馆教育的案例。

四、翻转课堂教学模式在高校博物馆专业教育中的应用 (一) 翻转课堂教学模式与高校博物馆专业教育契合度分析高校博物馆在进行学科专业教育中所遇到的限制和瓶颈,以及在全面发展2.0时期所迎来的良性政策和趋势,为新时代高校专业教育与高校博物馆场馆教育的融合模式带来了机遇与挑战。场馆教育资源的科学性、专业性、跨学科性和综合性满足了高校专业教育的需求。与此同时,专业教育与场馆资源的结合也为高校博物馆注入新活力,拓展新功能,产生新效益。更有甚之,两者有机结合的成果将回馈到专业教学模式的改良以及场馆教育资源建设和应用领域,形成“教”与“学”之间的对话。而翻转课堂教学模式则是连接高校专业教育与场馆教育资源的桥梁。

翻转课堂教学模式在场馆专业教育中的借鉴主要反映在以下方面:教育主/客体上,由教师向学生的单向输出,转化为教师与学生的双向互动;教学流程上,分为课前—课中—课后三个环节;教学资源上,融合新媒体资源、网络课程资源、场馆标本资源等;教学理念上,变格式化教学为以测评结果为基础的个性化教学。

翻转课堂教学模式与高校博物馆专业教育的契合点在于:两者都以特定的教学对象为受众;两者的核心教育理念均在于强调学生在学习过程中的主动性;两者的目标定位聚焦在个性化教学、隐性知识运用能力以及建构知识能力的养成。

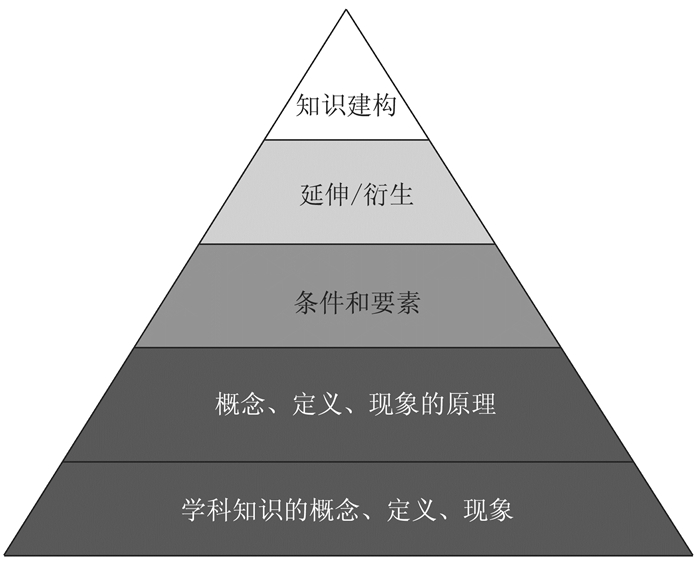

(二) 高校专业教育场馆教学模式金字塔进阶模型在翻转课堂教学理念的基础上,结合场馆教育的特点和专业教育的需求,笔者设计了高校专业教育场馆教学目标和形式的金字塔五层进阶模型,如图 1所示。

|

图 1 高校专业教育场馆教学模式金字塔进阶模型示意图 |

高校专业场馆教育在金字塔模型中被分为了五个层级。第一层级为预热阶段,学生在老师的指导下,通过学习单、视频、微课、专业书,自主学习目标内容;第二层级为实践观摩阶段,学生在老师指导下,到博物馆库房、展厅进行实践学习,在学习单的指导下,分析概念、定义、现象的原理,然后以专业讲座进行归纳总结;第三层级为实验阶段,学生在科普实验室分组进行“动手做”环节,巩固专业知识,强化动作记忆,培养团队协作精神;第四层级为创新拓展阶段,学生根据实验题目自主思考,完成以所学专业知识为基础的拓展性实验,进一步完成专业知识的延伸与衍生,学生在这一过程中真正达到“学以致用”的专业要求;第五层级为总结阶段,学生根据前四个环节的学习,分组完成专业总结报告,完成知识建构。

基于翻转课堂教学模式的金字塔进阶模型需要把握的关键点有三个:第一,课前、课中、课后三个阶段教学目标、内容和手段的相互联系和区别;第二,五层进阶过程中,学习难度的规律性、科学性递进;第三,把握学生的学习特点,对于个性化教学的把握。因此,在第一层级、第四层级、第五层级结束时均安排了知识点掌握程度测评,对学生的掌握程度、学习特点、学习能力进行评估,在后续的学习安排中针对评估结果进行教学内容和方式的调整,最终完善个性化专业教学。

(三) 翻转课堂教学理念在高校专业场馆教育中的应用实例2017年,中国地质大学逸夫博物馆引入分众化教育、STEAM教育理念,配合该校宝石及材料工艺学课程中《宝石的光学效应》专题,基于翻转教学模式和五层金字塔进阶教学模型设计“变魔术的宝石”课程。课程从光学原理入手,围绕宝石的光学效应展开,通过专题讲座、展品参观、大型仪器操作、手工制作等活动形式,向大学生传译具备光学效应的宝石所承载的矿物学、宝石学、光学、化学知识。教学构建中注重阶段性目标、任务的界定与区分,使各个环节富有逻辑,且呈递进关系。活动设计了总结汇报和评估环节,为未来的高校专业场馆教育提供参考。

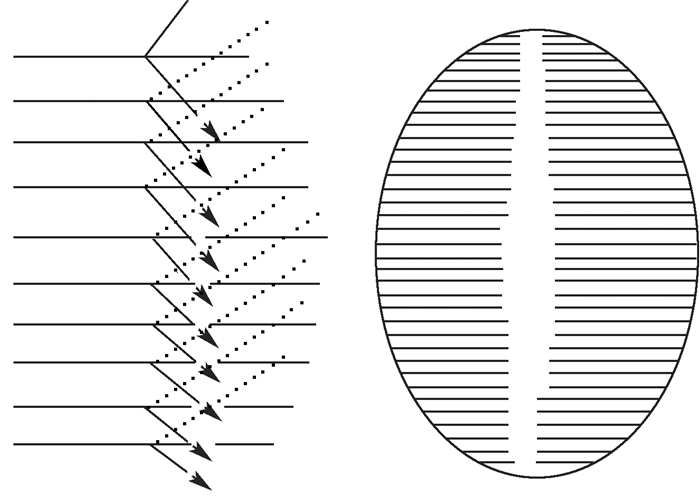

1. 教学内容简介光的折射、反射、干涉、衍射等作用在宝石中引起了一些特殊的光学效应,例如猫眼效应、变彩效应、变色效应等。宝石的猫眼效应是指在平行光的照射下,以弧面型切磨的某些珠宝玉石表面呈现一条明亮光带,该光带随着样品或光线的转动而移动的现象。深入了解猫眼效应的相关知识主要应从以下方面着手:猫眼效应的原理(见图 2);猫眼效应产生的机理;弧面型宝石的高度与“眼线”宽度的关系;“眼线”摆动的原因;猫眼加工工艺评价五个方面开展教学活动。

|

图片来源:张蓓莉.系统宝石学.北京:地质出版社,2012 图 2 “猫眼”原理示意图 |

理解猫眼效应的原理,了解相关的光学、矿物学、宝石学、材料学、大型仪器知识;培养学生对我国宝石资源状况的认识;培养学生在理解原理的基础上设计制作猫眼效应模型的能力,切磨弧面型宝石的能力,协同合作的能力;培养学生运用多学科知识原理,探究自然现象的能力;形成科学的自然观。

3. “变魔术的宝石”教育活动设计方案(1) 教育活动定位。

适合人群:大学生(大学二年级)。

参与人数:20~30人。

活动时间:4次×60分钟/次=240分钟。

活动场所:博物馆、珠宝玉石质检站、宝石切磨加工实验室、综合报告厅。

材料清单见表 2。

| 表 2 “变魔术的宝石”教育活动材料清单 |

(2) 活动方案的策划。活动方案的策划分为筹备阶段、策划阶段、实施阶段、总结汇报阶段、效果反馈与评估五个阶段。各阶段具体工作内容如表 3所示。

| 表 3 “变魔术的宝石”教育活动工作方案 |

具体日程安排和活动方案如表 4。

| 表 4 “变魔术的宝石”教育活动日程安排 |

“变魔术的宝石”教育活动于2017年3月在中国地质大学逸夫博物馆多次实施,受到了学员和教师的好评,取得了良好的教育效果和社会反响。该教育活动以其独特的选题,跨学科的知识体系构建,丰富的活动形式,循序渐进的内在逻辑联系,完整的“论证—实施—评估”阶段,组构了立体的、基于展陈品的博物馆专业教育模式,研发了相关的教育活动方案,形成了活动资源包,获取了第一手的教育活动数据,为翻转课堂教学模式在高校专业场馆教育的应用提出了许多启示。

4. “变魔术的宝石”主题活动教育效果与启示1998年,美国博物馆专家海恩教授在其著作《博物馆学习》一书中,对博物馆教育提出了四种模式:第一代的教导解说型(Didactic Expository)、第二代的刺激-反应型(Stimulus-Response)、第三代的发现型(Discovery)、第四代的建构知识型(Constructism)。其中,建构知识型,亦即探究型,与目前风靡世界的“动手做探究式学习”科学教育改革相平行[9]。建构主义教学观认为,学习不单是知识由外到内的转移和传递,更是学习者主动建构自己知识经验的过程,即通过新经验与原有知识经验的反复、双向相互作用,来充实和改造自我的知识经验。它强调学习者的内部生成,而学习者的主动性则是内部生成的核心动力。

建构主义学习观特别适合于自然类博物馆,因为在这类博物馆内的学习有以下特点:以学习者为中心,主动学习;合作学习、社会化学习——在参观过程中,学习者可以通过相互沟通和交流, 相互争辩和讨论,合作完成一定的任务,共同解决问题,从而形成更丰富、更灵活的理解;情境化学习——许多活动模拟真实场景,有利于将学习者和实际世界关联起来。

“变魔术的宝石”教育活动是混合式教育理念与翻转课堂教学模式在高校专业场馆教育中的应用。它首先采用教导解说型的参观和专题讲座,帮助学员掌握基本的知识。其次,采用刺激-反应型模式和发现型模式,即实地走访珠宝质检中心,自行设计加工宝石产品的活动,加深学员对理论知识的理解,激发其对所学知识的运用,巩固加强学员的理解能力、思考能力、动手能力和协作能力。最后,活动设计了“制作猫眼效应模型”“制作星光效应模型”的环节,是运用建构主义学习模式,整个学习过程使观众达到了情境化学习的效果。教学过程中的作品回馈到了博物馆的教育活动和展陈模型开发,是金字塔进阶教学模型的具体应用实例。

文章借鉴翻转课堂教学模式,针对高校专业教学和高校场馆教育的特点设计了金字塔进阶模型。模型注重把握课前、课中、课后三个阶段教学目标、内容和手段的相互联系和区别,并突出学习难度的规律性、科学性递进。与此同时,基于评估结果,调整各层级的教学内容和方式,建立“教”与“学”之间的对话,变刻板的课堂教学为动态的个性化教育,从以知识技能的掌握为中心,向以学生的全面发展为中心的转变。社会的发展导致媒介的不断创新和进步,它在满足人类需求的同时,也造成了人们对资讯接收模式的改变。在现阶段的信息社会中,计算机、互联网、卫星等高端科技在信息社会的应用促成了媒介的融合,受众对信息的需求方式也从过去的被动全接收向个性化接收转变。这一潮流同样影响了博物馆教育活动的定位。在新技术、新潮流的驱使下,如果仍然固守传统的博物馆大众教育方式,很难满足公众对博物馆教育的需求。因此,为观众“量身定做”的分众化教育是博物馆教育活动未来发展的趋势。在追逐个性化的时代,博物馆在进行教育活动设计时,必须要树立“以观众为中心”的意识,根据观众的年龄、专业背景、认知特点、兴趣爱好来设计教育活动方案,方能达到令观众满意的效果。

五、结语翻转课堂教学模式与高校专业场馆教育有着高度的契合度,该项教育活动成功地将博物馆场馆教育引入了大学生专业教育体系,实现了博物馆教育对正规教育的多方位补充。基于高校专业课程的高校场馆教育活动以陈列品为依托,在内容上尝试了多学科融合,在活动形式上重视对翻转课堂教学模式的组合运用,在方案设计和实施上注重对目的、意义、策划、实施、反馈、评估工作要点的把握,从理论上丰富了高校博物馆教育理念的内涵,充实了高校专业场馆教育活动策略。

| [1] | 史吉祥.关于大学及学院博物馆的公告[EB/OL].(2011-10-24)[2018-05-15] http://blog.sina.com.cn/s/blog_90120c810100yez8.html. |

| [2] | 蒋立斌. 文科课程翻转课堂教学模式构建[J]. 高教发展与评估, 2017, 33(1): 104–111. DOI: 10.3963/j.issn.1672-8742.2017.01.011 |

| [3] | 王国亮.翻转课堂引入普通髙校公共体育教学的研究[D].北京: 北京体育大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10043-1016139006.htm |

| [4] | 占小华. 我国中外合作办学发展对策研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2016, 18(1): 136–141. |

| [5] | 单雾翔. 从"馆舍天地"走向"大千世界"——关于广义博物馆的思考[M]. 天津: 天津大学出版社, 2011: 74. |

| [6] | 国家文物局局长: 公共博物馆已全部实现免费开放[EB/OL].(2012-02-15)[2018-05-15] http://www.chinanews.com/cul/2012/02-15/3671834.shtml. |

| [7] | 刘志超, 杨菲菲. 基于MOOC的翻转课堂教学设计[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2016, 18(4): 120–125. |

| [8] | Knewstubb B. The learning-teaching nexus:modelling the learning-teaching relationship in higher education[J]. Studies in higher education, 2016,41(3): 525–540. DOI: 10.1080/03075079.2014.934802 |

| [9] | Clough G W. Our plan[J]. Smithsonian, 2009,40(9): 20–20. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20