城乡协调发展既是实现人民共享改革发展成果的重要体现,又是经济健康持续发展与社会和谐稳定的内在要求。进入21世纪以来,党和国家更为重视促进城乡协调发展。2003年党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善市场经济体制若干问题的决定》,体现了统筹与协调发展理念,明确提出统筹城乡发展,目标直指改变城乡二元经济结构的体制。2008年党的十七届三中全会通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,指出我国已经进入破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期,提出到2020年要明显推进城乡基本公共服务均等化的目标任务,并强调构建新型工农、城乡关系,统筹城乡经济社会发展。2013年党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,要求健全城乡发展一体化体制机制,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,协调推进城镇化和新农村建设,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系。党的十九大报告要求贯彻新发展理念,实施乡村振兴战略,建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系,并提出2020年至2035年城乡协调发展的目标是:显著缩小城乡区域发展差距和居民生活水平差距,基本实现基本公共服务均等化。综合观之,城乡协调从统筹发展、一体化发展到融合发展,改革措施从逐步改变二元体制、破除二元结构、健全一体化体制机制到健全融合发展的体制机制与政策体系,认识在不断深化,要求在不断提高,推进力度在不断加大;这些无不昭示城乡协调发展的强烈现实需求和重大理论突破。

一、问题的提出中央重大决定的出台源自对城乡发展现状与趋势的深刻把握与科学研判。改革开放以来,我国农业农村面貌日新月异,发生了翻天覆地的变化。仅以城乡居民收入为例,1978年农村居民人均纯收入为133.6元,城镇居民人均可支配收入为343.4元。2016年农村居民人均可支配收入达到12 363.4元,是1978年人均纯收入的92.5倍;城镇居民人均可支配收入为33 616.2元,是1978年的97.9倍。然而,直到现阶段,城乡区域发展和收入分配差距依然较大[1]9,这可以从表 1几个主要年份的城乡经济、文化、社会和生态的指标变化中得到佐证。以城乡居民收入比和每千人口执业医师数为例,2016年中国城乡居民收入比仍然高达2.72:1,尽管比2008年的3.31:1要小,但高于1978年的2.57:1;城乡每千人口执业医师数量之比从2003年的2.05:1上升到2016年的2.35:1,该指标反映了城乡社会差异在不断扩大。

| 表 1 几个主要年份城乡指标比较 |

时值改革开放40周年,习近平总书记在参加全国人大广东代表团审议时指出,作为中国改革开放先行地的广东,在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上要走在全国前列。无疑,广东在探索构建城乡协调发展的体制机制方面也应走在全国前列,在破除城乡区域发展失调问题上完全可以贡献试验区经验。2002年以来,广东相继实施区域协调发展、珠三角地区“腾笼换鸟”发展、产业和劳动力“双转移”、扶贫开发双到、粤东西北振兴发展等战略①,着力破解城乡区域发展和收入分配差距过大的难题,并取得了令人振奋的成就。然而,难以否认的是,迄今从整体看,广东城乡发展差异与全国无异,有些指标表现出的差异甚至更为明显;这与广东经济自1989年起连续29年领跑全国的地位极不相称。在新时代,改革不断深化,广东加快推进城乡区域协调发展显得极其重要和尤为紧迫。

① 特别值得注意的是,影响区域发展的因素众多,只不过在经济转型发展阶段政策的影响较大。即使是仅考虑政策因素,区域经济活动也是诸多政策作用的结果。另外,政策作用具有时滞性。后文的相关表述是在这些认识基础上进行的,并不否认政策作用的时滞性与单一政策作用的局限性。

研判城乡协调发展程度及其特征是实现城乡区域协调的重要前提和基础,备受社会各界关注。从研究视角看,既有研究大多基于截面数据从省域或地级市尺度横向比较城乡协调发展的差异(张竟竟、郭志富,2013;王艳飞等,2016)[2, 3],或者基于时间序列数据纵向考察某一省份城乡协调发展的趋势(曾福生、吴雄周,2011;杨娜曼、肖地楚和黄静波,2014)[4, 5],结合探讨时空演变规律的研究较少。从指标体系看,城乡协调发展内涵丰富,需要从多维度进行综合考量。目前学者对城乡协调评价维度众说纷纭,莫衷一是。例如,黄庆华、王钊和姜松(2012)[6]选取经济、社会和生态三个层次为评价维度;周江燕和白永秀(2014)[7]以城乡空间、经济、社会和生态环境为评价维度;王艳飞等(2016)[3]从投资、产业、收入和消费四方面构建指标体系。学界对准则层的指标远未取得共识,使用的具体测度指标差异就更大。从研究方法看,现有文献大多运用统计分析方法从地理区域视角进行横向空间比较,而较少基于空间计量方法探索城乡协调发展的空间相关性和集聚性。

城乡协调发展是一项系统工程,需要科学界定其内涵维度,从时空视角把握其发展现状及其演变规律,这是提高政策有效性的前提。党的十八大首次提出以经济、政治、社会、文化和生态文明“五位一体”为总体布局推进中国特色社会主义建设;党的十九大进一步制定了新时代“五位一体”总体布局的战略目标。无论是城市,还是农村,区域发展都需致力于这五大方面的建设。鉴于此,本文以广东地级市为基本研究单元,借鉴“五位一体”总体布局思路,构建城乡协调发展指标体系,从时空视角考察广东城乡协调发展状态与变化规律,以期为广东因地制宜推进城乡协调发展提供智力支撑。

二、研究设计 (一) 指标体系构建城乡协调发展是指城市和乡村这两大系统协同共进,形成相得益彰的有机整体。指标体系构建需要同时考虑城市和乡村的发展。诚如前述,城市和乡村的协调发展主要体现在经济、政治、社会、文化和生态文明这五大方面。受统计数据收集的局限,城乡政治建设水平难以有效刻画,加上区域政治建设绩效最终会反映在该区域的经济、社会、文化和生态发展方面,因此,本文暂不考虑政治建设方面的指标,仅从经济、社会、文化和生态这四个维度构建城乡协调发展评价指标体系(见表 2)。

| 表 2 城乡协调发展评价指标体系 |

(1) 经济维度。常见的测度指标有人均国内生产总值、居民收入、消费水平、恩格尔系数和劳动生产率等(薛红霞、刘菊鲜和罗伟玲,2010;顾鹏、杜建国和金帅,2013)[8, 9]。考虑到数据的代表性和可获得性,本文选择人均地区生产总值、居民收入和消费支出衡量城市和农村的经济发展水平。其中,前者反映了地区综合经济实力,后两者体现了居民收支状况。

(2) 文化维度。测度指标一般包括居民文化性消费支出、图书馆藏书、高校拥有量、师生比(周江燕、白永秀,2014;李斌、李拓和朱业,2015)[7,10]等。囿于统计数据的局限,本文以每百名中小学生拥有的专任教师数和每百名居民拥有公共图书馆藏书册数加以衡量。

(3) 社会维度。现有研究一般从医疗条件和社会保险方面进行衡量。受数据的可得性约束,加上城乡医疗和养老保险基本实现全覆盖,因而本文暂且仅考虑医疗条件方面的指标。借鉴王维(2017)[11]和谢守红等(2013)[12]的研究,本文以每万居民拥有的医生数、床位数进行衡量。

(4) 生态维度。由于城市和乡村的生态环境在质的规定性上差异明显,因而学者一般运用不同的指标加以评价。在城市生态方面,本文综合借鉴谢守红等(2013)[12]和张国平等(2014)[13]的研究,选择城镇居民每万人拥有的公共绿地面积和城市生活污水处理率作为测度指标。在乡村生态方面,其污染问题主要源于农业生产的农药与化肥施用。参考黄祖辉等(2009)[14]的研究,本文以单位耕地的农药和化肥施用量进行衡量。

(二) 样本与数据(1) 样本选择。广东省下辖21个地级市,划分为珠三角、粤东、粤西和粤北四大区域。深圳市于2004年成为全国首个没有农村和农民的城市,不再存在统计意义上的城乡差别,因而被剔除在样本之外①。本研究只考察其余存在城乡的20个地级市。另外,基于数据连续性的考量,加上城乡协调发展程度在相邻年度间变化较小,本文选取2003年、2008年、2013年和2016年这四个代表性年份作为观测窗口,这对应了前述从十六届三中全会到十九大的四次会议时间,因为这四次会议提出的城乡协调发展政策意义重大。由于统计数据公布滞后,年鉴上2017年的指标数据要到2018年下半年才能出版公布,十九大提出城乡融合对应的时间原本是2017年,但本文只能以2016年的数据相近替代。

① 这并不是说,深圳的发展实现了完全的城乡区域一体化。2004年6月29日深圳市决定,该年10月31日前,宝安、龙岗两区所有农村建制的城镇改为街道办事处,村民委员会改为居委会,当时的27万农民全部变为城市居民。显然,该年底27万“农转非”的市民有相当一部分还过着农居生活。除此之外,年末深圳常住人口与户籍人口的数量差异显示存在人数庞大的外来务工人员,他们中有一部分从事农业工作。外来务工人员难以享受与户籍人口一样的城市公共服务和社会福利。这无不揭示深圳实际上还未真正实现完全意义上的城镇化。无独有偶,必须注意的是,2004年和2006年的广东省政府工作报告提到,2003年全省乡镇撤并17%,2006年继续推进“并镇、并村、并校”工作,无疑昭示“村改居”“农转非”在某些年份对粤统计意义上的城镇化率的贡献不容小觑。

(2) 数据来源。基础数据来源于历年《中国城市统计年鉴》《广东统计年鉴》《广东农村统计年鉴》以及各地市的统计年鉴与统计公报。个别缺失数据由前两年或后两年数据的变化率均值作近似推算。由于2013年之后,统计局开始运用农民人均可支配收入替代农民人均纯收入,为增强数据的可比性,借鉴汤傲等(2016)[15]的方法,以2003—2013年的农民人均纯收入变化率均值估算2014年的人均纯收入;再根据江西省统计局的建议②,在2014年人均纯收入基础上,运用2014—2016年的农民人均可支配收入变化率估算2016年的农民人均纯收入。

② 参见江西省统计局2016年3月18日发布的《农村住户人均纯收入和农村居民人均可支配收入这两个指标有什么不同?》http://www.jxstj.gov.cn/News.shtml?p5=7571562。

(3) 数据处理。为了消除通货膨胀的影响,本文以2003年为基期,依据各地级市2004—2016年的GDP指数和CPI指数分别对人均地区生产总值、居民收支数据进行平减。此外,由于不同的指标具有不同的属性和量纲,使得原始数据无法直接合成与比较。为此,借鉴王维(2017)[11]的研究,利用极差标准化方法对原始数据进行变化与处理。具体处理公式如下:

正向指标:

| $ x{'_{ij}} = \frac{{{x_{ij}}-{\rm{min}}({x_{ij}})}}{{{\rm{max}}({x_{ij}})-{\rm{min}}({x_{ij}})}} $ | (1) |

逆向指标:

| $ x{'_{ij}} = \frac{{{\rm{max}}({x_{ij}})-{x_{ij}}}}{{{\rm{max}}({x_{ij}})-{\rm{min}}({x_{ij}})}} $ | (2) |

其中,xij(i=1, 2, 3, …, n; j=1, 2, 3, …, m)是第i个评价对象的第j项指标的原始观测值, x′ij则为标准化数值。max(xij)和min(xij)分别表示第j项指标的最大值和最小值。

(三) 研究方法 1. 城乡协调发展度模型杨士弘等(1996)[16]114提出的协调度模型具有较强的科学性和适用性,被广泛运用于各类系统协调发展的评判(张勇、蒲勇健和陈立泰,2013;姜玲、叶选挺和李磊,2017)[17, 18],城乡协调也不例外。借鉴钱文荣等(2016)[19]的研究,可将城乡协调发展度模型设定为:

| $ \left\{ \begin{array}{l} D = \sqrt {C \times T} \\ C = {\{ U \times R{\left[{\left( {U + R} \right)/2} \right]^{ -2}}\} ^2}\\ T = 0.5U + 0.5R{\rm{ }}\\ U = \sum\nolimits_{j = 1}^m {x{\prime _{1ij}}{w_{1j}}\;\;\;\left( {1 \le i \le n} \right)} \\ R = \sum\nolimits_{j = 1}^m {x{\prime _{2ij}}{w_{2j}}\;\;\;\;\left( {1 \le i \le n} \right)} \end{array} \right. $ | (3) |

其中,D为城乡协调发展度;C为协调系数;T为城乡综合协调指数;U和R分别为城市和农村的发展水平;x′1ij和x′2ij分别表示城市和农村第i个评价对象第j项指标的标准化观测值;w′1ij和w′2ij则是与之对应的权重。为保证权重的科学合理性,综合借鉴杨永恒等(2005)[20]和钞小静等(2011)[21]的研究,采用既能避免主观性影响又能克服多重共线性问题的主成分分析方法,运用主成分系数和方差贡献率加权处理求出权重。协调度的值域为[0, 1],依据中值分段法可以分为四类等级:值域为(0,0.3]的低度协调、值域为(0.3,0.5]的中度协调、值域为(0.5,0.8]的高度协调以及值域为(0.8,1]的极度协调(姜玲、叶选挺和李磊,2017)[18]。

2. 探索性空间数据分析为了探索广东城乡协调的空间依赖和分异特征,本文借助GeoDa软件进行全局和局部空间自相关分析。

(1) 全局空间自相关分析。这是从整体上反映属性值在区域内的空间集聚特征。一般而言,当全局Moran's I指数显著大于0时,表示存在正的空间自相关,意味着高值与高值、低值与低值趋于集聚;当该指数显著小于0时,表明存在负的空间自相关,说明高值与低值相邻;当该指数为0时,则不存在空间自相关,观测值空间分布随机。具体的计算公式为:

| $ I = \frac{{n\sum\nolimits_{i = 1}^n {\sum\nolimits_{j = 1}^n {{w_{ij}}({x_i}-\bar x)({x_j}-\bar x)} } }}{{{\rm{ }}(\sum\nolimits_{i = 1}^n {\sum\nolimits_{j = 1}^n {{w_{ij}}} } )\sum\nolimits_{i = 1}^n {{{({x_i}-\bar x)}^2}} }} $ | (4) |

其中,n为空间分析单元数;xi和xj分别表示目标属性在区域i和j的观测值; x则为n个分析单元目标观测值的均值;wij是区域i和j的空间距离权重。借鉴王维(2017)[11]的研究,采用Rook空间邻接矩阵,若地级市i和j相邻,空间权重为1,相反则为0。

(2) 局部空间自相关分析。全局空间自相关只能揭示整体的空间集聚特征,无法反映研究单元附近的空间集聚现象,甚至会掩盖局部非平稳性。因此,本文运用局部Moran's I指数及其散点图进行分析。计算公式为:

| $ {I_i} = \frac{{n({x_i}-\bar x)\sum\nolimits_{j = 1}^n {{w_{ij}}({x_j}-\bar x)} }}{{\sum\nolimits_{i = 1}^n {{{({x_i}-\bar x)}^2}} }} $ | (5) |

局部Moran's I的含义与全局Moran's I相似,如果为正,表示区域i被相似观测值(高值或低值)包围;如果为负,则表示区域i的高(低)值被周边的低(高)值包围。在局部Moran's I指数形成的Moran散点图中,第一和三象限分别对应高-高和低-低空间集聚形式,表示相邻区域间具有正向空间自相关; 第二和四象限则分别为低-高和高-低空间关联类型,说明存在负向空间自相关,表示低值(高值)区域被周围的高值(低值)地区包围。

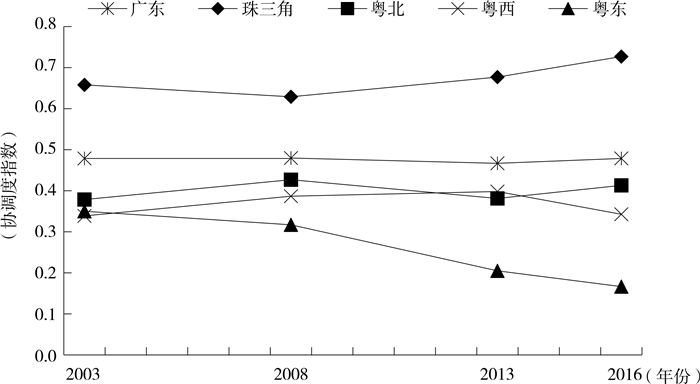

三、广东城乡协调发展的时序变化从整体看,广东城乡协调发展呈现平稳态势,处于中度协调水平(见图 1)。四个代表性年份的协调度指数一直在0.475上下小幅度波动,最大值为2008年的0.480,最小值为2013年的0.467。这说明,进入21世纪的十几年来,广东城市和乡村发展水平的差异整体保持相对稳定的态势。

|

图 1 广东省城乡协调发展度 |

然而,从区域看,四大区域的城乡协调度差异明显,发展态势各异,呈现“三级分化”现象(见图 1)。这既与各区域的资源禀赋有关,又与广东依据不同地区生产力发展水平实施梯次发展战略相关。自1992年邓小平南方谈话以来,为使珠三角地区率先基本实现现代化,广东推行经济特区和珠三角地区率先发展措施,这在很大程度上加大了珠三角与其余地区发展水平的差异。2008年省委省政府制定实施《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》及配套文件,紧随其后的2009年,粤东、西、北地区发展提速,粤东、粤西和山区五市生产总值增幅分别比全省平均水平高2.6、0.9和1.5个百分点①。然而,粤东、粤西、粤北地区承接产业转移的要素基础与措施力度不同,加上三地新村建设的财力与人力投入又有差异等,导致三地城乡建设速度分化,进而使得粤东、西、北三地的城乡协调度呈现互异特征。值得强调的是,广东形成的以广深为核心的发射状高快速铁路交通体系为表征的差序交通网络,支撑了珠三角的率先发展;但是该交通网络地理渗透不深,珠三角经济社会的发展对粤东、西、北地区的辐射相对有限,而粤北的交通网络要优于粤东、粤西,因此粤北接收到的珠三角地区“双转移”的溢出效应较其余两个地区要大些,加上粤北地区人均耕地相对多一些,农业发展基础较好,因此总体上看粤北地区的城乡协调度要优于粤西和粤东。

① 参见2010年1月29日时任广东省省长黄华华在广东省第十一届人民代表大会第三次会议上作的政府工作报告,该报告以“促进区域协调发展实现新突破”昭示区域协调发展的成绩。

珠三角地区城乡协调程度呈现先缓慢下降、后明显上升的态势,且处于高度协调状态,一直遥遥领先于其他地区。该地区的城乡协调指数由2003年的0.66降至2008年的0.63,尔后又上升至2016年的0.73。究其缘由,2003—2008年是中国现代化建设的高速发展时期,城市发展速度大幅领先于农村(王维,2017)[11],珠三角地区作为中国现代化建设的先行地更是如此。2008年的广东省政府工作报告披露,2002—2007年广东地区生产总值由13 502亿元增加到30 606亿元,五年年均增长14.5%;广东省地区生产总值占全国的比重由2002年的1/9提高至2007年的1/8①。尽管这期间开启的城乡统筹战略和社会主义新农村建设使得农村发展速度有所提升,但仍低于城市发展速度,城乡协调度仍然呈现下降趋势。与农村地区相比,2008年开始的全球金融危机对珠三角城市发展的影响更大,因为该区域城市经济的外向程度较高,这使得该年成为拐点。2008年后,珠三角地区进一步加大力度实施“腾笼换鸟”“扩笼壮鸟”战略,推进产业转型升级,城市对农村的涓滴效应不断增强;加上政府着手解决农村发展滞后形成的“灯下黑”问题,不断加大农业农村发展的政策支持力度,促进农村劳动力转移和现代农业发展,使得城乡协调发展程度明显上升。

① 参见2008年1月17日时任广东省省长黄华华在广东省第十一届人民代表大会第一次会议上作的政府工作报告,2007年广东经济总量超过台湾地区。

粤西和粤北地区的城乡协调度指数和发展趋势具有较高的相似性,均处于中度协调状态,且呈现出缓慢波动变化态势。2003—2016年间,粤西和粤北地区的协调度指数分别从2003年的0.339、0.379波动上升至2016年的0.343、0.413,均值分别为0.367和0.400。从均值看,粤北地区的城乡协调度稍优于粤西地区。值得注意的是,2003—2008年间,粤北和粤西地区的城乡协调度指数均呈现上升态势,只是在同期的指数中粤北略高于粤西地区,但在2008—2016年间,粤北地区出现了先下降、后上升的趋势,而粤西地区却呈现先上升、后下降的态势。究其原因,可能与城乡协调相关政策、地区自然资源禀赋以及区位因素等密切相关。相较于粤东,粤西和粤北的农业资源较为丰富。得益于自2004年以来的系列中央一号文件的惠农政策支持,粤西和粤北地区的农业和农村发展水平不断提高,使得城乡协调度指数呈现明显上升趋势。粤北地区的城乡协调度指数之所以在2008—2013年间出现小幅度下降,主要受广东省2008年实施的产业和劳动力“双转移”政策影响。相较于粤西,粤北具有邻近珠三角的区位优势和干线交通优势,承接产业转移的优势明显,使得城市发展速度更快,导致城乡协调度指数出现缓慢下降。2013年后协调度指数开始缓慢回升,这可能与粤北地区的休闲农业和乡村旅游发展有关。与粤西不同,粤北具有丰富的山区特色农业资源,加上邻近珠三角的区位特点,在发展休闲农业和乡村旅游方面的优势明显。广东省政府2011年出台的《广东省旅游业“十二五”发展规划》明确提出“一带五区”的旅游发展布局,其中就包括粤北生态旅游主体功能区。在政府的大力支持与推进下,粤北地区的休闲农业和乡村旅游业发展迅速,这无疑会提升城乡协调发展程度。2013—2016年间,粤西地区的协调度指数呈现下降趋势,这或许是因为广东省2013年开始实施的粤东西北振兴战略对粤西城市发展的促进作用要强于农村。2013年省重点推动粤东西北地级市中心城区扩容提质、新区规划和撤县设区工作,这些重点工作主要针对城市建设,所以农村发展速度稍慢地区的城乡协调度指数出现下降态势。

粤东地区的城乡协调发展度指数呈现先缓慢后快速下降的态势,与其他地区的差距不断扩大。粤东的经济社会发展水平落后于全省,这主要归因于资源禀赋、道路交通等发展基础较弱。以“十五”期间的GDP增速为例,粤东平均7.9%的增速低于珠三角地区的平均值15.5%和全省的平均值13.0%,也低于粤北、粤西11.8%和11.2%的水平②。粤东资源禀赋相对贫瘠的状况迄今未有明显改变。2017年广东统计年鉴数据显示,2016年粤东土地面积占全省的8.6%,年末常住人口占全省的15.8%,GDP只占全省的6.9%。因此,该年粤东往省内净迁出115 659人,往省外净迁出49 332人,成为广东迁出人口最多的地区。粤东的发展状况早就引起了广东省委省政府的重视。2006年9月,广东省委省政府专门出台《关于促进粤东地区加快经济社会发展的若干意见》,推动粤东加快发展。由于粤东地处边陲地带,内陆部分与发展相对落后的闽赣贫困山区相邻,人口密度相对较高而人均耕地较少,经商风气浓厚,农民急于增收却路径不畅,甚至出现“六合彩”,使得农业农村发展速度较慢。傅晨(2010)[22]对广东1999—2007年农业现代化发展水平的研究表明,粤东地区的农业现代化的发展速度慢于粤西和粤北地区。从农民收入水平看,2016年,粤东地区的农民人均可支配收入仅为12 728.40元,比同期的粤西和粤北地区分别少1 210.35元和529.43元;比2003年的人均纯收入增长了3.29倍,低于粤西的3.5倍和粤东的3.83倍③。另一方面,目前在随着粤东、西、北地区振兴发展战略而来的粤东提速发展中,城市受益更多,例如前述2009年的经济增速足以表明城市发展较快。这表明在既有的发展机遇下,粤东城市发展比农村要迅速得多。因此,粤东城乡协调度指数下降有愈演愈烈之势。2003年,粤东地区的城乡协调度指数为0.379,与粤西和粤北的协调度指数相差无几,同处于中度协调水平。2008年,粤东城乡协调度指数下降至0.317,不过仍位于中度协调水平。2008—2016年间,粤东城乡协调指数继续下滑至低度协调值域,2016年的协调度指数仅为0.166,比2008年减少了0.151,与同期的珠三角和粤北地区分别相差0.560和0.247。

② 数据转引自萨支辉发表于《太平洋学报》2006年第12期的《粤东地区加快发展议题下的政府公共关系》。

③ 人均纯收入和人均可支配收入数据来源于2004和2017年《广东省统计年鉴》。

总之,广东各区域城乡协调发展水平差异悬殊,且呈扩大趋势。不过,从长期研判,这个现象是过渡性的阶段特征,广东各区域城乡协调度或迟或早都将走向极度协调区域。之所以如此判断,原因有三。其一,广东极为重视区域协调发展。2002年提出实施区域协调发展战略;2005年提出继续提高珠三角经济发展水平、加快东西两翼和山区的发展;2007年提出实施提升珠三角、带动东西北战略;2010年广东省政府工作报告特别强调“扶持发展北部、加快发展东部、振兴发展西部”;2011年广东省政府印发《粤东地区经济社会发展规划纲要(2011—2015年)》《粤西地区经济社会发展规划纲要(2011—2015年)》和《粤北地区经济社会发展规划纲要(2011—2015年)》;2015年强力推进粤东、西、北地区交通基础设施建设,产业园区扩能增效,中心城区扩容提质和全面对口帮扶。在利好政策的作用下,粤东、西、北地区经济增速在一定时段内仍有可能高于全省和珠三角地区。其二,广东正在加快推进新型城镇化,促进“四化”同步发展,同时深化珠三角与粤东、西、北全面对口帮扶,珠三角对粤东、西、北地区的溢出效应与城市对乡村的涓滴效应日渐凸显。随着粤东、西、北地区的人口转出(特别是粤东人口转出步伐加快)与珠三角地区的人口转入,若干年后,广东各区域的人均资源禀赋状况将会改变。其三,目前全国正在大力实施乡村振兴战略,广东农业农村正在迎来发展的春天。未来,广东城乡均将获得充分的发展,形成极度协调的城乡关系,呈现高质量发展的城乡融合发展格局。

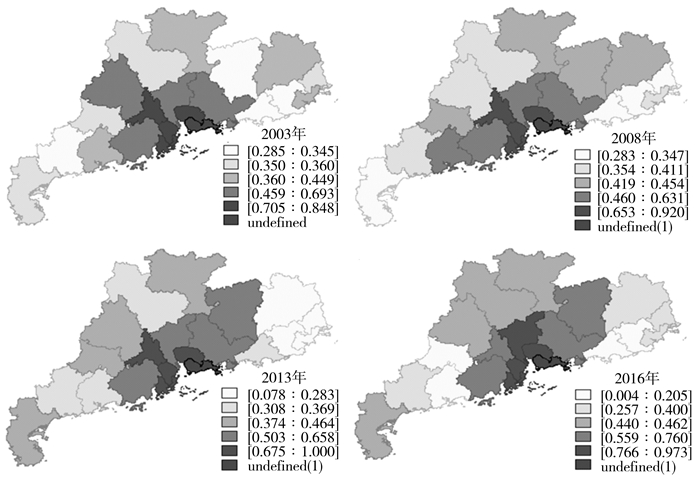

四、城乡协调发展的空间演变分析本文利用GeoDa软件计算得到四个代表性年份的全局Moran's I值。结果显示,2003年、2008年、2013年和2016年的全局Moran's I值分别为0.53、0.47、0.59和0.53,且均在1%置信水平上显著,整体呈现缓慢波动的下降态势。这表明广东省城乡协调发展存在显著的正向空间自相关特性但趋于弱化。这就是说,广东省城乡协调度呈现明显的空间集聚特征,高值(低值)地级市趋向集聚,集聚程度呈现缓慢弱化趋势。

为了更清晰地了解广东省地级市城乡协调发展集聚特征,进一步运用GeoDa软件进行局部空间自相关分析得出Moran散点图,并依据地级市在各年Moran散点图中的象限分布制成表 3。由表 3可知,广东省城乡协调发展水平呈现明显的二元结构特征且渐趋弱化。绝大部分地级市分布在第一和第三象限,即高-高集聚区和低-低集聚区。高-高集聚区的地级市集中分布在珠三角地区,除了肇庆以外,广州、东莞和佛山等7个地级市一直位于高-高集聚区。低-低集聚区的地级市主要分布在粤东、粤西和粤北地区,数量呈现下降趋势,由2003年的10个降至2016年的9个。这说明全局Moran值呈现的下降趋势主要由低-低集聚区的逐渐萎缩引致。低-高集聚区的地级市主要位于粤北地区,包括3~4个地级市。其中,清远和云浮一直处于低-高集聚区,韶关自2008年开始也一直位于该集聚区,肇庆2016年才从该集聚区进入低-低集聚区。肇庆作为珠三角城市,之所以会处于低-高集聚区和低-低集聚区,主要是因为肇庆东西两边与清远和云浮相邻,只与佛山一个珠三角城市接壤,受到珠三角核心区的辐射带动作用不强,城乡协调发展能力相对有限。韶关、清远和云浮相邻的高值区主要是与其南面相邻的珠三角城市。2003年和2008年没有地级市位于高-低集聚区,河源自2013年开始由低-低集聚区进入高-低集聚区,这说明2013—2016年间,河源的城乡协调发展水平得到明显提高。

| 表 3 广东省城乡协调发展指数的Moran散点图分布 |

审视城乡协调发展指数的空间分布(见图 2),则可发现:①从地级市尺度看,广东各地级市间的城乡协调发展程度差距悬殊,且呈现不断扩大趋势;2003年各地市城乡协调发展指数区间为[0.285,0.848],最高与最低值相差0.563;2016年的指数区间为[0.004,0.973],最高与最低值相差0.969。这就是说,地级市城乡协调度的分野在不断得到强化,其中的差异比四大区域的还要明显。各地级市的地理地貌、经济基础、产业结构、居民素质、基础设施、制度体系等诸多因素不同,加之经济社会发展的路径依赖与空间分享特征,造成了城乡协调度在地市级之间的表征区别。②从整体看,2003—2016年间,广东城乡协调发展程度总体保持以珠三角为核心向外围地区逐渐递减的分布格局。但随着时间推移,珠三角外围地区出现分化趋势,粤北地区的城乡协调发展程度总体高于粤东和粤西地区,呈现出外围地区“中间高两侧低”的空间分布趋势。这表明,珠三角地区对粤北地区的辐射带动作用明显强于其他两个地区。近几年,为了更好地发挥区域中心城市的辐射作用,广东谋求更大范围内的区域协调发展,大力推进“广佛肇+清远、云浮”“深莞惠+汕尾、河源”“珠中江+阳江”三个新型都市区建设。不难预期,广东城乡协调度在短期内的区域空间集聚不会有大的改变,并将呈现高-高集聚特征。

|

图 2 2003年、2008年、2013年和2016年广东省城乡协调度空间分布 |

受数据可获性的约束,本文选取的指标有限,难以完全代表区域城乡发展的实际水平,期待后续的研究纳入更多的评价指标以降低研究偏差。但是,从本文研究结论足可窥斑知豹,广东区域城乡协调发展水平差异和空间分异特征不容忽视。本文的主要研究结论有:①广东城乡协调发展总体处于中度协调状态,呈现趋于平稳的发展态势;②广东区域间的城乡协调发展差距悬殊,发展态势“三级分化”,珠三角地区表现为高度协调且上升趋势明显,粤西和粤北地区处于中度协调水平且呈现缓慢波动变化态势,粤东地区协调程度最低且呈现下降趋势;③广东城乡协调发展程度存在显著的正向空间自相关性且缓慢趋于弱化,呈现明显的二元结构特征;④2003—2016年间,广东城乡协调发展程度总体保持以珠三角为核心向外围地区递减的空间演变规律,且外围地区逐渐呈现“中间高两侧低”的分布趋势。

当前,广东与全国兄弟省(区)市一样,已经进入中国特色社会主义新时代,面临的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。广东发展的不平衡主要体现在“五位一体”五大领域发展不平衡、区域发展不平衡、城乡发展不平衡;发展不充分主要体现在发展总量不够丰富、发展程度不够充分、发展态势不够平稳,其中尤以农业农村发展不充分为甚。广东需要着力解决发展不平衡不充分的突出问题,才能提高城乡协调发展水平。

第一,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的总体布局。城乡协调发展体现在“五位一体”的方方面面。广东在继续抓好经济建设的同时,必须大力推进政治、文化、社会和生态文明建设。

第二,大力推进新型城镇化建设。城乡极度协调发展的城市应是发展总量丰富、发展程度够高、发展态势平稳的城市,也是大中小城市结构合理的城镇体系。因此,要继续发展区域中心城市,提升粤东、西、北地区中心城市的首位度和辐射功能,同时加快城镇基础设施和公共服务向乡村延伸,实现真正的人口城镇化。

第三,大力推进乡村振兴进程。城乡协调发展的“短腿”在于农村,必须强化机制体制创新驱动,深化农业供给侧结构性改革,加快构建现代农业产业、生产和经营体系;大力发展乡村基础设施建设、教育、医疗和文化事业;加大精准扶贫力度,抓好2 277个相对贫困村“后队变前队”的创建示范村工作,加快实现农业强、农村美和农民富的目标,促进城乡协调发展。

第四,大力推进区域协调发展。区域协调发展是全面实现城乡协调的重要前提,必须抓住粤港澳大湾区建设契机,加快珠三角地区产业优化升级,同时依据粤东、西、北地区禀赋优势建立其与珠三角地区有效衔接协作的体制机制,强化并发挥粤港澳大湾区作为增长极的集聚、辐射和带动作用,推动各区域协同发展和共同繁荣。

最后,健全城乡融合发展的体制机制,优化城乡融合发展的政策体系,驱动城镇发展与乡村振兴的“双轮”,以期早日实现既平衡又充分的城乡协调发展。

| [1] | 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京: 人民出版社, 2017: 9. |

| [2] | 张竟竟, 郭志富. 县域尺度的河南省城乡协调发展空间格局研究[J]. 经济地理, 2013(9): 58–64. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8462.2013.09.010 |

| [3] | 王艳飞, 刘彦随, 严镔, 等. 中国城乡协调发展格局特征及影响因素[J]. 地理科学, 2016(1): 20–28. |

| [4] | 曾福生, 吴雄周. 城乡发展协调度动态评价——以湖南省为例[J]. 农业技术经济, 2011(1): 86–92. |

| [5] | 杨娜曼, 肖地楚, 黄静波. 城乡统筹发展视角下湖南省城乡协调发展评价[J]. 经济地理, 2014(3): 58–64. |

| [6] | 黄庆华, 王钊, 姜松. 城乡统筹发展水平测度及动态研判:以重庆市为例[J]. 农业技术经济, 2012(2): 99–108. |

| [7] | 周江燕, 白永秀. 中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析[J]. 中国工业经济, 2014(2): 5–17. |

| [8] | 薛红霞, 刘菊鲜, 罗伟玲. 广州市城乡发展协调度研究[J]. 中国土地科学, 2010(8): 39–45. |

| [9] | 顾鹏, 杜建国, 金帅. 江苏省城乡协调发展的实证研究:2002-2011[J]. 华东经济管理, 2013(12): 30–33. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5097.2013.12.006 |

| [10] | 李斌, 李拓, 朱业. 公共服务均等化、民生财政支出与城市化——基于中国286个城市面板数据的动态空间计量检验[J]. 中国软科学, 2015(6): 79–90. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2015.06.008 |

| [11] | 王维. 长江经济带城乡协调发展评价及其时空格局[J]. 经济地理, 2017(8): 60–66, 92. |

| [12] | 谢守红, 王利霞. 长江三角洲16市城乡发展协调度评价[J]. 城市问题, 2013(10): 63–67. |

| [13] | 张国平, 籍艳丽. 区域城乡一体化水平的评价与分析——基于江苏的实证研究[J]. 南京社会科学, 2014(11): 151–156. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8263.2014.11.022 |

| [14] | 黄祖辉, 林本喜. 基于资源利用效率的现代农业评价体系研究——兼论浙江高效生态现代农业评价指标构建[J]. 农业经济问题, 2009, 31(11): 20–27, 110. |

| [15] | 汤傲, 李效顺, 卞正富, 等. 基于数据重构的生态用地变化驱动因素计量研究——以西南煤炭城市为例[J]. 生态经济, 2016(5): 136–142. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4407.2016.05.027 |

| [16] | 杨士弘, 廖重斌, 郑宗清. 城市生态环境学[M]. 北京: 科学出版社, 1996. |

| [17] | 张勇, 蒲勇健, 陈立泰. 城镇化与服务业集聚——基于系统耦合互动的观点[J]. 中国工业经济, 2013(6): 57–69. |

| [18] | 姜玲, 叶选挺, 李磊. 我国农业科技"技术-知识"创新的空间耦合协调格局研究[J]. 管理评论, 2017(9): 122–132. |

| [19] | 钱文荣, 王鹏飞, 叶俊焘. 中国城乡协调发展的时空特征[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2016(6): 105–113. |

| [20] | 杨永恒, 胡鞍钢, 张宁. 基于主成分分析法的人类发展指数替代技术[J]. 经济研究, 2005(7): 4–17. |

| [21] | 钞小静, 任保平. 中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J]. 经济研究, 2011(4): 26–40. |

| [22] | 傅晨. 广东省农业现代化发展水平评价:1999-2007[J]. 农业经济问题, 2010(5): 26–33. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20