“后真相”一词是《牛津词典》选出的2016年度英文词汇,意即“情绪和意见比事实更具有影响力”。英国“脱欧”和美国总统大选让这个词更为大家所熟知。如李普曼所言:多数情况下我们并不是先理解后定义,而是先定义后理解。“后真相”的一个突出特点是感性大于理性,价值先于事实。因此,后真相时代,网络舆论越来越出现标签化的倾向:城管执法必然是“暴力执法”,老人往往与“失德”联系,孩子必定是“熊孩子”……影响网络舆论形成的因素日趋多样、复杂。短期来看,网络舆论的产生和形成是个“时空交错的意见博弈过程”[1],是多方利益协商的结果;从长远来看,“网络舆论议题的一时引爆,与其长期涌动的状况往往并行不悖”[2]5,是各种社会现实、心理的集中反映和爆发。因此,考察一个事件的舆论发展进程,既要关注舆论发展周期内多方共写的舆论客体,也要关注一定时间跨度的社会现实、情绪等所形成的铺垫效果。

一、后真相时代网络舆论的特点“舆”的本义是车厢或轿,引申为众、众人或众人的。“舆论”,即是众人的言论。李良荣为其下的定义是:在特定的时间空间里,公众对于特定的社会公共事务公开表达的基本一致的意见或态度[3]。其基本要素有公众、公共事务和基本一致的意见或态度三部分,其中舆论的主体是拥有自主表达权利的公众,舆论的客体是以公共利益为基础的公共事务。

(一) 舆论客体是多方共写的文本在舆论的形成过程中,分散的个人意见要经过公开表达才能形成合意,最终形成的一致意见也要经过公开表达方能作用于社会。因此,公开表达既是舆论形成的必要条件,又是舆论形成的标志。新媒体尤其是自媒体与社交媒体的发展,个体获得技术赋权,具有了被他人看见、获得他人注意力的“可见性”。社会化媒体的“可见性”创造了公共领域的个体性主体,使个体作为主体重返公共领域[4]。与此同时,新媒体也为社会公共事件的传播、舆论的形成提供了公开社会讨论的平台,构筑了一个相对独立于政治和经济控制的“公共领域”。因此,在新媒体语境下,表达渠道和平台均得到扩展,传统媒体垄断信息、定义真相的权利被消解以至于重构,舆论主体的主体性凸显,人人拥有把关、评价甚至是定义事实的权利,公开表达成为可能。传播渠道的变化和个体主体性的凸显,情感和理智集合体的舆论主体(公众)和传统媒体在彼此的互动中不断书写着事件的内容,舆论客体(公共事务)成为共写的流动文本[5]。真相的呈现成为一个动态的过程,不同主体基于迥异的利益和立场构建着碎片化的事实,多元化的意见相互流动、碰撞。

(二) 情绪是舆论形成的基石在新媒体发展之前,传统媒体是公开表达最主要的传播渠道,掌握着事实真相的合法解释权,舆论必须借助新闻媒介作为公开展示力量的舞台。因对新闻客观性和真实性的新闻专业主义职业操守的追求和坚守,传统媒体反映、代表、引发以及引导的舆论主要是基于事实的解释和理性分析。随着媒介技术的发展,尤其是后真相时代,获得技术赋权的个体在共写事件文本的同时,模糊了私域和公域的界限,“出版理性”不再,意见和情感相互夹杂,网民讨论与辩驳的最终目的往往不在于寻求真相,而在于寻求所谓“共识”,甚至“站队”、投射。因此,真相的衡量标准亦随之发生变化,变成以是否符合个人逻辑或者群体意识为标准[6]。众声喧哗中搭建起来的舆论场,其基石不再是事实和真相,而是公众个人的立场、观点、情绪,甚至是偏见。

二、铺垫效果:理解网络舆论形成的新视角“铺垫效果”又称“底色作用”“预示效应”等,最早出现在心理学研究中,称之为“启动效应”,指的是一个先快速呈现的刺激(启动刺激)对紧接着出现的第二个刺激(目标刺激)的加工产生的或正或负的影响[7]。研究表明,铺垫效果会影响人的认知、刻板印象和态度等。这种效果的产生,主要通过信息加工过程中信息接触的“易得性”发挥作用[8]。李莉、张咏华则将其称为“可接近性”[9]。易得性、可接近性的信息包括最频繁接触的信息和较近接触的信息。这些信息相当于在个体头脑中提供了一个“预示”,打上了“底色”,进行了某种“铺垫”。当个体接触新的信息或需要对事物下判断时,往往会优先调用记忆存储中易得、可接近的信息,在新信息和铺垫信息间建立联系,并倾向于采取与启动刺激、铺垫信息相类似的属性进行评估、定义,形成影响个体的认知和判断的效果。越经常接触的信息、较近发生的刺激,其铺垫效果越明显。此外,铺垫效果还区分情绪铺垫和认知铺垫。情绪铺垫侧重的是个体判断后续信息时其情绪色彩会受到前设情境中的情绪刺激的影响;认知铺垫则关注信息的内容及其属性对个体认知的作用。

20世纪80年代,铺垫效果被引入传播学领域,其研究主要集中于认知铺垫。1984年,针对观众出现的暴力行为与大众媒体提供的某些信息之间的关系,贝尔科维茨用铺垫效果来进行解释;1987年,艾英戈和金德在《至关重要的新闻:电视与美国民意》中,认为铺垫效果通过影响个体对事件的判断标准进而达到议程设置的传播效果:通过唤起对某些问题的注意,并忽略另外一些问题,影响了观众对政府、总统、政治和公职候选人进行评价的标准[10]。之后,学者在研究中又引入了信息的“应用性”这一概念[11],认为前设情境能否适用于后续信息判断还要依赖于前后情境的契合度和关联性。应用性扮演着过滤器的角色,只有个体判定两者相关,铺垫效果才会发生。

之后,有学者指出,铺垫效果更强调从认知到价值判断和情感反应的跳跃。潘霁、张军芳对铺垫效果的发生机制进行了分析后认为,铺垫效果的发生,是外来刺激使激活标签获得显著性的结果,与个体的认知基模和图式相关。在某种特定情境下,外来刺激包含多个激活标签,或激活标签连接多个认知基模,此时个体就必须选择适当的记忆结构来对当下的情境做出合适的情感反应和价值判断。如果把个人层面的这种情感反应和价值判断放置到整个社会结构背景中来看,就会涉及社会各个子系统内部对某一话题领域主导框架的认定以及不同框架间的竞争[12]。铺垫效果中的这种价值判断和情感反应,实际上涉及情绪铺垫,与情绪和意见占主导的后真相时代特征不谋而合,为后真相时代个体“先定义后理解”的认知捷径提供了较为合理的解释路径。与此同时,铺垫效果中社会各个子系统内部就“某一话题领域主导框架的认定以及不同框架间的竞争”的过程,实际上是“个人遭遇被网络曝光—快速发酵—社会情绪开始传染—社会大众的共同想象—一般信念形成(粗糙认知)”[13]的网络公共事件舆论演变逻辑中各方意见博弈和社会大众的共同想象的过程。至此,个体记忆结构对后续事件的情绪铺垫与社会系统中的舆论形成有了勾连,这为我们从认知层面进而到情绪层面来理解网络舆论的形成提供了一个全新的视角和阐释策略。

然而,铺垫效果属于无意识的内隐记忆[14],其研究在心理学领域表现出更具象、更微观的特点,而传播学的铺垫理论主要建立在中距层面,这使得传播学研究多讨论易得性中的“频率”因素,而甚少论及其“近期性”[15]67。如关于网络舆论形成和铺垫效果之间的关系,既往的研究大都聚焦于铺垫效果中信息易得性的频率即习惯易得性以及认知铺垫两个方面。如廖卫民以图示的形式描述了铺垫效果的过程:网络舆论历史记录与当前刺激相联系,个体通过暂时近用性、习惯近用性和应用性等相关性评估后启动构念(如框架启动),形成新的舆论意见和记忆;新的舆论意见和记忆连同之前的网络舆论记录成为新一轮构念启动的刺激,如此循环往复,不断累积、铺垫[2]2-11。换言之,同类事件的既往舆论为之后的舆论进行了某种铺垫,其结果是同类议题前后的网络舆论呈现出相似的倾向。该研究就侧重对网络舆论形成的时序考察,而较少论及短暂易得性。同时,在传播学研究中,较少学者会区分在心理学领域已较为普遍的认知铺垫和情绪铺垫。相对于认知铺垫,情绪铺垫对信息传播也有着举足轻重的作用。如喻国明等人运用ERP研究方法对意识阈限下信息刺激进行研究,认为相对于中性表情,愤怒和愉快等具有明显情绪倾向的阈下信息可以引起更强烈的反应,其影响也更为深远[16]。后真相时代,情绪裹挟着事实,在态度形成中占据着重要位置,较近发生的事件对情绪又具有直接的影响,因此,综合考虑易得性的频率沿近期性和认知、情绪铺垫对网络舆论形成的影响就很有必要。本文旨在以榆林产妇坠楼事件为经验材料,讨论后真相时代铺垫效果在网络舆论形成中所起的作用。

三、案例引入:榆林产妇坠楼事件及相关网络舆论2017年8月31日20时左右,陕西榆林市第一医院绥德院区待产产妇马××从5楼分娩中心坠下,伤势过重抢救无效死亡。之后,围绕着“究竟是谁拒绝给产妇剖腹产”这一问题,产妇家属和医院纷纷发声,各执一词,上演罗生门,也掀起了一波波的舆论热潮。

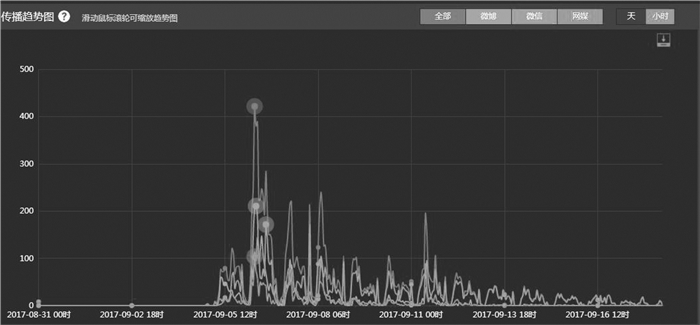

(一) 事件发展及舆论演变趋势整个事件的发展进程及网络舆论演变趋势如图 1所示。

|

数据来源:知微事见官网。 图 1 榆林产妇坠楼事件传播趋势图 |

图 1中数据来源于互联网社会热点聚合平台知微事见对微博、微信、网媒的抓取,获取数据的时间段为8月31日0时到9月18日1时。从图 1可以看出,整个事件的舆论大致经历了形成、高涨、波动和最终淡化四个不同的阶段。

8月31日事件发生到9月5日是舆论的形成阶段。一开始事件只有《华商报》“二三里”App、《天天快报》App、“绥德资讯”微信公众号等报道,传播的内容大部分停留在对事件的介绍,有少部分倾向家属的声音。9月3日,榆林第一医院官方微博@榆林一院发表了头条文章《关于产妇马××跳楼事件有关情况的说明》,事件开始进入大众的视野。9月4日,@华商报发文《绥德待产孕妇坠楼死亡院方称曾三次建议剖腹产均被家属拒绝》,成为此事件传播的关键点。该微博在4日当日只有少量传播,5日评论量和转发量分别激增为52 322、17 004。网民们群情激昂,在探讨其轻生原因之余纷纷谴责产妇家属尤其是产妇丈夫和婆婆。尽管产妇家属在5日中午通过@北京青年报首次表态,表示不认可医院发布的声明,声称曾两次主动提出剖腹产,但仍改变不了剑指产妇家属的舆论态势,很多网民甚至“现身说法”,历数婆家的“恶行”。

舆论的高涨阶段,也是此事件的传播最高峰出现在9月6日,源于当日凌晨@榆林一院的“再次说明”,以及说明中公布的“产妇因疼痛难忍,曾两次下跪要求剖腹产”的事件监控视频截图。9时,医院公布了监控视频。当天下午,产妇家属做出回应,称产妇是下蹲,而非下跪,并声明曾主动提出剖腹产。罗生门局面形成。但这个时期舆论裹挟着网民愤怒的情绪,已脱离对“究竟是谁拒绝给产妇剖腹产”这一事实真相的探寻,而是停留在“我把你当老公,你却把我当子宫”的愤怒的宣泄中。此外,声讨生育陋习、婆媳关系、医闹等舆论轮番出场,其中,“产妇自己的身体自己不能做主”式中女性作为生育工具自主权的丧失更是引起广大女性的共鸣。

9月7日到11日,舆论随着事件的不断推进而出现了波动。相对于之前“一边倒”声援院方、声讨家属的舆论,舆论质疑院方的声音开始变大,但“不生孩子,永远不知道自己嫁的是人是狗”的声讨仍远占上风。从8日开始,随着榆林一院产科副主任及当时助产师的接受采访,舆论中质疑院方的声音越来越大,但“恐婚”“恐育”“恐婆家”“恐医闹”等观点仍然占据很大空间。之后,尽管各种传播平台上仍有零星信息,但随着事件的平息,舆论也慢慢淡化。

(二) 舆论淡化之后的声音9月11日之后,随着医院与家属间达成和解,媒体对该事件的报道量剧减。从传播趋势图中可以看出,12日之后的信息量主要集中在微信上。相较于舆论前三个阶段主要以传播事件双方声音、事件进展的信息为主的态势,这时期的微信内容主要是公众号对该事件的反思。而在反思中,整个舆论战中“究竟是谁拒绝给产妇剖腹产”这个焦点已经模糊,反思的角度几乎无一例外地回到了舆论形成初期的言论:“难产孕妇跳楼身亡!不生孩子,永远不知道自己嫁的是人是狗!”(“男人女人那些事”公众号)、“产妇想剖腹产遭家属拒绝女人生孩子命到底捏在谁手里”(“宝宝爱宝妈”公众号)、“产妇跳楼自杀:比死亡更可怕的,是一个没有爱的家庭”(“吴孟邗”公众号)等。9月17日,26岁乳腺癌患者跪求丈夫救治的新闻再度将榆林产妇事件推向了“女孩子嫁错人究竟有多可怕”(“教女人会打扮”公众号)的讨论。

综观整个事件的发展过程,不难发现,舆论主体——公众在推进事件真相的呈现方面起着重要的作用,他们共同书写着流动的事件文本。在舆论的聚焦之下,事件层层推进,逐渐逼近真相。然而,在舆论发展的最初阶段,@榆林一院用两份说明就带动了公众的情绪,而且这种情绪并未随着之后医院失职之嫌的浮出水面而消失,仍然具有较大的声势。而在传播高潮过后,网民对事实本身的关注度下降之后,网络舆论却又出现了反弹,复归对家属的指责,网络舆论带有明显的“后真相”色彩。在情绪和立场先行的后真相网络世界,此种舆论是如何形成的呢?

四、铺垫效果与网络舆论:从认知铺垫到情绪铺垫如前所述,铺垫效果的产生主要依赖于信息接触的“易得性”,较频繁接触的铺垫信息具有“习惯易得性”,较近接触的铺垫信息具有“短暂易得性”,也就是说,铺垫效果的强弱与同类事件的发生频率和发生时间有关。在网络舆论的形成过程中,铺垫效果正是通过舆论主体长期频繁接触的信息和近期接触的内容对人们的认知和情绪的影响起作用的。

(一) 认知铺垫:认知与态度认知铺垫是指物体的实质属性刺激在认知上的作用[15]66。如电视剧中男主角为了女主角一掷千金,这能激活人们头脑中关于“爱一个人的判断标准”的认知,并使个体倾向于以“肯不肯为心爱的人花钱是爱不爱她的表现”这样的认知来阐释生活中的爱情。认知铺垫实际上是告诉人们“怎么想”,铺垫的是思考问题的一种方式和角度。

首先,从一定的时间跨度来看,相似事件的习惯易得性为舆论主体提供了看待同类事件的范本,铺垫了思考问题的角度和方式。众所周知,大众传播具有为受众设置“议程”的作用,它以赋予某个事件、某个议题相对多的报道量的方式来告诉受众应该“想什么”。大众传播这种凸显议题的作用实际上为后续同类事件的受关注进行了铺垫,即将人们的关心和注意力引导到特定的问题上。如过往的媒介对婆媳关系、医患关系、生育问题等问题的强调,使后续的这类事件很容易成为人们关注的重点。此外,每一个议程、每一个议题均具有多样的属性和特征,媒介在对其议题进行凸显时,不可能面面俱到地将其全部属性和特征均等报道,而是选择其中的一个或是几个属性进行强调,此为属性议程设置。在论及议程设置的属性设置时,麦库姆斯则指出:“对一些客体,媒介不仅告诉我们想什么,而且告诉我们怎样想。”[17]媒介这种对某一特定议题某些属性强调的方式,强化了此类议题此种属性的易得性信息,表面上看是影响到了人们对这些议题及属性的感知,实际上是塑造了观察和思考某一特定议题的方式。如医患关系、婆媳关系中强调双方冲突,生育问题中强调重男轻女思想等,都以告诉人们“怎样想”的方式来加强或改变人们对事物的看法或观点。这种铺垫是潜移默化、长久形成的,网络上流传的对各国影视剧观后感的评价就是一种很贴切的反映:追美剧的不明觉厉,追英剧的基佬遍地,追韩剧的嫁不出去,追日剧的腰腹无力,追泰剧的好想变性,追港剧的特别入戏,追台剧的闷骚娘气,追国产剧的最担心婆媳关系。

其次,从短暂易得性来看,同一时期同类事件在舆论走势上往往会互相铺垫。后真相时代,社交网络的兴起和算法技术的成熟及应用拓展了人们获取信息的渠道和方式,基于个体社会关系的社交分发和基于算法推送的个性化服务大行其道。然而,所谓“物以类聚,人以群分”,人们以社交对象作为信息来源,算法根据用户行为记录和内容标签进行“智能推送”,很容易形成回声室效应和信息茧房现象。人们固守在偏好的信息与意见的圈子里,相近的事件在相对封闭的环境中不断重复,具有更高程度的易得性。这些事件因发生时间接近,彼此铺垫,成为相互的评判标准。如榆林产妇事件期间,2017年9月1日《广州日报》报道的妻子捉奸不成反被丈夫碾轧身亡事件,9月6日发生的辽宁铁岭38岁妻子独自带孩子猝死在家3天后才被发现,以及之后爆出的26岁妻子患乳腺癌跪求丈夫救治的新闻等,这些同一时期发生的事件,因事件性质类似,受铺垫效果影响,人们往往会从同一个角度进行解读,反映在舆论上则都是对不负责任丈夫的指责。因此,可以说,从前期其他事件的舆论走势来看,根据铺垫效果,榆林产妇事件的舆论也绕不开婆媳关系、是否嫁对人这些主题。

再次,从单个事件的发展历程看,习惯易得性与信息传播量有关,短暂易得性则与信息出现的时间段勾连。信息传播量不仅包括媒体的报道数量,还包括受众参与的传播。信息的大范围流通往往需要经过传统媒体和社交媒体大V这两个中转站,因此媒体的报道量除了与事件相关的媒体报道外,还包括微信公众号发布的文章和高影响力微博账号发布的内容。后真相时代,多方参与共写事件文本,文本成为沟通的介质。受众参与传播以人们以文本为介质所进行的点赞、评论、转发等互动活动来衡量。一条信息的传播量越高,人们接触该信息的概率和频率就越高,报道中所包含的对某一特定议题的思考方式对受众的影响就越大,铺垫效果也就越明显。与此同时,在一个事件的发展中,短暂易得性信息主要指信息在整个事件中披露、展示的时间。一般而言,在网络舆论的形成和高涨阶段,人们急于了解真相,对事件相关信息处于渴求状态,此时披露的信息更容易影响个体认知,进而对整个事件的舆论走向有重大影响。这也是每每在事件发生之初,当事双方都会试图通过发布于己有利的信息的原因,目的是争夺事件的解释权,引导舆论。此外,一个事件当中,传播量高且出现在事件发展初期的信息,其对整个事件的舆论发展的影响越大。榆林产妇事件中,知微事见官网的数据显示,整个事件的数据量在2017年9月6日09时最多。对该时间段网媒、高影响力微博和微信公众号三个平台按渠道影响力大小分别提取关键传播信息,发现影响力前8名的微博中有6条是《产妇跳楼事件监控视频首曝光:疼痛难忍两次下跪》,2条是转发秒拍视频关于让男人体验生产疼痛的实验视频;微信上则是有5条谴责家属,3条中立;网媒中有7条是叙述家属拒绝剖腹产,有1条是《产妇丈夫的声明:我说剖腹产医生说等等》。而该时期也是网民对事件的参与度最高的时候。@榆林一院在6日凌晨所发的《关于8·31产妇跳楼事件有关情况的再次说明》转发70 586次,评论87 309条,点赞91 158次。@北京青年报《坠楼产妇家属二度发声:监控中不是下跪,是疼痛时的下蹲动作》转发11 457次,评论75 907条,点赞32 480次。在事件发展的初期,高传播量的于产妇家属不利的报道和声音为事件尘埃落定后的舆论奠定了基础,12日之后微信公众号出现的反思文章中会出现“一边倒”的舆论态势也就不难理解了。此外,百度热门搜索词也印证了这一点。在事件过去数个多月之后,在百度搜索中输入“榆林产妇”四个字,自动触发的热门搜索词依次是:榆林产妇丈夫视频、榆林产妇下跪下蹲、榆林产妇跳楼、榆林产妇坠楼身亡。热门搜索词是一个社会的风向标,也是一定时期人们关注点和舆论的反映。

因此,作为舆论客体的社会公共事件发生时,网络舆论的形成,不仅与事件自身的发展历程有关,还与跨时期和同期其他同类事件的舆论有关。事件发展初期关键点高传播量的信息以及同类事件的既往舆论以铺垫的形式影响舆论主体思考问题的角度和方式,从认知层面作用到态度层面,进而影响舆论。

(二) 情绪铺垫:积聚和迁移情绪铺垫研究的是一定的情绪刺激对后继信息加工的影响,它认为人的情绪具有迁移作用,容易将前设情境也就是铺垫信息中的情绪色彩迁移到后续事件中,使其带有与铺垫信息相一致的情绪色彩[15]66。后真相时代,情绪是舆论形成的基石,在形成舆论中具有重要的推动作用。

从社会层面看,一定时期内社会上积聚的情绪形成了铺垫效果中的习惯易得性信息,反映到舆论客体上,其舆论往往会打上特定社会时期特定情绪的烙印。我国正处在社会发展的转型时期,各种社会思潮涌动,多元的价值观形成了多样化的社会心态,目前主要存在群体性怨恨、浮躁功利、焦虑悲观、娱乐泛化和极端偏执五种不良社会心态[18]。媒体上,“从传统媒体到新媒介,无不以负面信息为传播导向。尤其是新媒介,从著名论坛到门户网站再到微博,网络空间充斥着斥责、不满等负面情绪”[19]。在情绪的作用和传播效果方面,国内外学者通过实证分析得出相似的结论:负面情绪比正面情绪更容易得到传播。包含有情感信息的发帖比没有包含情感信息的发帖会获得更多的转发量[20]。能激发敬畏、愤怒、焦虑等高能量情绪的文章更容易被分享[21]。微博负面情绪越强烈,其被评论转发的数量越多[22]。而媒介是具有情绪偏向性的。在负面情绪中,愤怒情绪具有比其他情绪更多的数量和更高的比重,即存在显著的“愤怒”偏好[23]。更多的转发量、更容易被分享以及被评论转发的数量越多,信息的传播量就越高。高传播量意味着高接触率,高接触率意味着高习惯易得性。网络媒体上普遍存在的“社会怨恨”、愤怒等负面情绪和非理性情绪不断累加、堆积,积聚到一定程度,就达到了弗洛伊德所说的“情绪水库”的情绪强度阀,即“不归点”。情绪一旦跨过了不归点,个体就进入了非思维区也就是情绪区,情绪就必须沿着它的轨迹,上升到顶峰,然后到达释放点。当代城市生存压力的剧增、婚后生活的不如意、离婚率的攀升等因素逐渐磨灭了部分人尤其是女性对婚姻生活的期待,2017年7月底“日本女星婚后老公每个月给11万零花钱长期不回家”事件中众多女性“只要老公给够生活费,回不回家无所谓”的回复以及微博中“女孩子现在不努力,将来是要结婚的”的刷屏,都说明整个社会对婚姻生活、对丈夫的不满甚至愤怒达到了“不归点”。榆林产妇坠楼事件初期和传播高峰后的舆论指向,实际上是这种情绪的一种释放,是“网络上各种长期以来积聚的情绪都在借这个案子宣泄自己的怨气”。

与此同时,从个体层面来说,在与舆论客体相似的事件中,现实生活中舆论主体自身或周边当下的境遇和情绪也以提供习惯易得性信息的形式迁移到舆论中。换言之,网络舆论往往是舆论主体对自身生活和经历的投射,网络舆论中的情绪是舆论主体现实生活中情绪的反映与迁移。在榆林产妇事件中,十级疼痛引发女性情感共振,不管是事件本身的分娩险情,还是其中折射出的婆媳关系、丈夫态度等,都能在现实生活中找到原型。于是,在理解这个事件时,被情绪裹挟的舆论主体往往会仰赖认知捷径,简单地进行归因,“先定义后理解”,先情绪后理性,从而形成了“在别人的故事里流着自己的眼泪”的共情效应。其最突出的表现就是相关信息的评论区成了网民自发生产的“故事会”的聚集地。在其中,有些网民讲述了自身的经历,如@玲声玲语2007在榆林一院《关于8·31产妇跳楼事件有关情况的再次说明》中回复称:“产妇的心情状态跟家属是有关系的,产妇最需要老公和亲人的安抚。”在讲述了自身的经历后,得出“很明显这一家人太冷血了”的结论。@一只上班族则道出产妇面对痛苦时的心理:“我不害怕分娩时的痛,我做好了心理准备。我就怕身边人因为我喊疼、喊难受而指责我娇气,说出一大堆当年生孩子是如何‘简单容易’……家人感同身受心疼我,我犹如铠甲在身;可是哪怕他们多轻微的一句责怪,我再坚韧的铠甲也只是一身玻璃。”言下之意不言而喻。有些网民则叙述亲眼见闻,如@木登土申85就讲述了自己陪产时的见闻:“当时旁边的一个产妇,羊水很少,孩子宫内缺氧,心跳都是80多了。医生让她剖,死活不同意。后来……剖了。回来说,羊水都绿了,胎便都在里面了。多亏剖了。”这些故事汇聚成“评论故事会”,折射出世间百态。《纽约时报》曾发表过这样的评论:社交媒体并非制造出了一个支离破碎的世界,它们只不过是折射并放大了既有的世界。同样的,网络舆论中舆论主体的情绪也并非凭空出现,只不过是现实情绪在网络世界的投射和迁移。

从长期来看,一定时期社会中长期涌动的各种思潮和舆论主体当下环境中相似事件的体验和情绪构成了舆论形成过程中铺垫效果的习惯易得性信息;而从单个事件的发展历程来看,在网络舆论的形成和高涨阶段发布的关键信息,其热门评论中所蕴含的情绪则形成了短暂易得性信息。李良荣、于帆曾指出,网络舆论存在着“前十效应”,即网络中出现的新闻事件,前十位网民的意见和评论,对后续数十甚至成百上千的意见和评论的内容与态度有着决定作用。前后评论不管是在议题上,还是在态度倾向上,均具有相关性[24]。而在具体的操作中,“前十”只是个为了方便表述的理论具象,实际指代的是意见的先后顺序会影响舆论形成过程的传播规律。此种现象的形成,除了与“沉默的螺旋”理论和议程设置效应关联外,还与铺垫效果相关。“前十”的评论实际上是以提供短暂易得性信息的形式为后续的舆论进行铺垫。同样的,这种铺垫除了意见铺垫之外,更为重要的是会使舆论主体通过对环境中其他主体情绪变化的捕捉,产生情绪感染,使不同舆论主体间的情绪实现聚合。在新媒体环境中,以微博为例,这种短暂易得性信息主要出现在评论区和带评论转发区中。微博评论区分为按热度排列和按时间排列两种,默认按热度排列。在用户输入评论内容的下方,是按评论点赞数进行排列的热门评论;在转发对话框的下方,也是热门转发评论。在榆林产妇事件中,仍然以9月6日舆论高涨阶段@榆林一院的《关于8·31产妇跳楼事件有关情况的再次说明》和@北京青年报《坠楼产妇家属二度发声:监控中不是下跪,是疼痛时的下蹲动作》两篇报道为例。在前者的热门评论区中,前5条中有4条出现了“断子绝孙”“畜生”“不得好死”等情绪激烈的字眼,剩余一条是关于“产房外最能看透人性”的阐述。而在转发区中,则是“医生是最不希望自己的病人出事的”的声音和众人对“人渣”家属的指责。后者也即@北京青年报的报道尽管是家属发声,但在评论区中,热度最高的仍然是对丈夫“相当冷血”的指责,前10条评论中有3条是谴责家属,其他的也多是对到底是“下跪”还是“下蹲”的分析后的负面倾向性表态。转发区中,认为这只是“家属方面的说法”和“人渣”的指责占了绝大部分。该事件中,尽管这两条报道的内容大相径庭,但舆论主体从“前十”的评论中透露出来的愤怒情绪却是一致的。这种情绪极易被个体捕捉,并在群体内产生情绪感染。趋从性是情绪感染的一个特征,“以一种隐形的力量使个体在潜移默化中心甘情愿地成为某种情绪的俘虏,失去自身身份特征和个性感,甚至会降低自己的判断力”[25],进而影响到舆论主体对事件的判断,影响舆论形成过程。

五、结语林之达指出,受传者的心理系统就像一个看不见摸不着的“魔箱”,起着能量转换器的功能,使通过它的信息向心理能转化,心理能进而外化为行为[26]。传统的传播学研究中铺垫效果的研究都以实验性研究为主,研究结果大都停留在受试者认知、态度改变过程中[27]。新媒体尤其是社交媒体发展之后,个体获得了“可见性”,可以进行在线讨论、分享、意见交流等,这些行为实际上就是心理能的外化。因此,从某种意义上说,铺垫效果研究就是从心理学角度探讨媒介信息对受众的影响。后真相时代,网络舆论的形成,表面上看,只经历了“事件发生—公开讨论—合意达成”这样一个周期,实质上是长期以来各种社会现实和情绪累积铺垫的结果。类似的认知、同样的情绪经过反复传播,作用于个体的心理系统,长此以往,作为心理能外化的网络舆论的标签化现象也就形成。

| [1] | 田卉, 柯惠新. 网络环境下的舆论形成模式及调控分析[J]. 现代传播, 2010(1): 40–45. |

| [2] | 廖卫民. 跨时期网络舆论铺垫效果的构念启动与使用——基于人民日报"城管"议题微博的统计分析与时序考察[J]. 浙江传媒学院学报, 2015(1): 2–11. DOI: 10.3969/j.issn.1008-6552.2015.01.001 |

| [3] | 李良荣. 新闻学概论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2014. |

| [4] | 孙玮, 李梦颖. "可见性":社会化媒体与公共领域——以占海特"异地高考"事件为例[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2014(4): 37–44. |

| [5] | 开薪悦, 孙龙飞. "后真相"时代里的"新闻反转剧"——对新媒体环境下舆论的再思考[J]. 上饶师范学院学报, 2017(1): 84–90. DOI: 10.3969/j.issn.1004-2237.2017.01.014 |

| [6] | 刘宇轩, 巢乃鹏. 后真相时代的受众心理与媒体策略[J]. 青年记者, 2016(6上): 15–17. |

| [7] | 马红骊, 方芸秋. 启动效应的研究及其理论[J]. 心理科学, 1992(5): 35–42. |

| [8] | MURPHY S T, ZAJONC R B. Affect, cognition and awareness:Affective priming with optimal and sub-optimal stimulus exposures[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1993,64(5): 723–739. DOI: 10.1037/0022-3514.64.5.723 |

| [9] | 李莉, 张咏华. 框架构建、议程设置和启动效应研究新视野——基于对2007年3月美国《传播学杂志》特刊的探讨[J]. 国际新闻界, 2008(3): 5–27. |

| [10] | 仙托·艾英戈, 唐纳德·R·金德. 至关重要的新闻: 电视与美国民意[M]. 刘海龙, 译. 北京: 新华出版社, 2004. |

| [11] | SCHEUFELE D A, TEWKSBURY D. Framing, agenda setting, and priming:The evolution of three media effects models[J]. Journal of Communication, 2007(1): 9–20. |

| [12] | 潘霁, 张军芳. 比较铺垫效果和议题设置效果的发生机制[J]. 国际新闻界, 2009(7): 41–43. |

| [13] | 姚迈新. 互联网舆论的演变逻辑与作用机制——对几起网络公共事件的解读[J]. 行政与法, 2010(6): 52–56. DOI: 10.3969/j.issn.1007-8207.2010.06.015 |

| [14] | 马正平, 杨治良. 多种条件下启动效应的研究[J]. 心理科学, 1991(1): 10–15. |

| [15] | 林功成, 李莹. 铺垫效果研究:发展与问题[J]. 国际新闻界, 2013(7): 62–69. |

| [16] | 喻国明, 李彪, 李莹. 意识阈限下信息刺激的传播效果研究:基于ERP的实验研究[J]. 国际新闻界, 2009(2): 29–33. |

| [17] | 马克斯韦尔·麦库姆斯. 议程设置: 大众媒介与舆论[M]. 郭镇之, 徐培喜, 译. 北京: 北京大学出版社, 2008. |

| [18] | 张介平. 社会转型时期哪些不良社会心态亟待纾解[J]. 人民论坛, 2017(7): 68–69. |

| [19] | 隋岩, 李燕. 论群体传播时代个人情绪的社会化传播[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2012(12): 10–15. |

| [20] | Steieglitz S, DANG X L. Political communication and influence through microblogging-an empirical analysis of sentiment in Twitter messages and retweet behavior[C]//45th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2012, 3(4): 3500-3509. |

| [21] | BERGER J, MILKMAN K. Social transmission, emotion, and the vitality of online content[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010(1): 1–53. |

| [22] | 刘丛, 谢耘耕, 万旋傲. 微博情绪与微博传播力的关系研究——基于24起公共事件相关微博的实证分析[J]. 新闻与传播研究, 2015(9): 92–106. |

| [23] | 徐翔. 新浪社会新闻传播中的"情绪偏好"效应与特征研究——基于新浪社会新闻的网络挖掘与实证分析[J]. 国际新闻界, 2017(4): 76–94. |

| [24] | 李良荣, 于帆. 网络舆论中的"前10效应"——对网络舆论成因的一种解读[J]. 新闻记者, 2013(2): 50–53. |

| [25] | 刘晓峰. 情绪感染的内涵及其研究现状[J]. 江苏师范大学学报(哲学社会科学版), 2015(3): 139–144. |

| [26] | 林之达. 传播心理学教程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [27] | 尚富霞. 铺垫效果中的传播心理学应用[J]. 传播与版权, 2015(9): 6–8. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20