城市化快速推进是当今世界不可逆转的潮流和趋势,愈来愈多的人向城市集聚,然而现代城市却常常给人以“陌生”和“疏离”的情感体验。单就直观体验而言,现有的城市空间形态难以引起居民的共鸣,这与绝大多数城市所标榜的“宜居”目标相去甚远。究其原因,城市空间给人带来的诸多不适源于居民在城市空间建构中的“集体失声”。以建筑物、道路作为物理形态的城市建构,必然要求巨量的资本,这天然地将(相对而言)拥有更少量资本的城市居民个体排除于城市构建之外[1]。与之相反,权力和资本组成的城市增长联盟则掌握了城市空间设计与布局的绝对话语权,二者所宣扬的理念皆可经由城市空间建构对城市居民产生潜移默化的影响。如此一来,城市不断扩张,城市居民的活动空间却不断萎缩,造成恶性循环。

那么,怎样才能建构真正宜居的城市空间呢?显然,这需要由社会力量构建起属于居民的城市空间。一方面,于城市整体规划而言,社会力量的参与不可或缺。缺乏社会力量参与的城市空间是非人性化的,也是难以引起城市居民共鸣的。另一方面,居民所要建构的城市空间应是具有公共性的而非私人化的,即每一个体均可平等地进入和使用。社会力量参与和公共空间营造,二者缺一不可,方能构建真正宜居的社区、充满活力的城市。

当前,住房和城乡建设部安排部署在全国全面开展生态修复、城市修补工作,力图“打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市,让群众在‘城市双修’中有更多获得感”,明确要求“填补城市设施欠账,增加公共空间,改善出行条件,改造老旧小区”[2]。透过政策文本,我们能够体会到来自国家层面的对既有城市形态的反思。其对“居民获得感”及“增加公共空间”的强调,为各地开展相关空间实践提供了方向上的指引与方法上的引导。

二、公共空间:政府-社会关系的“透视镜”关于“公共空间”的界定,从不同的学科视角出发,有各自不同的解读。城市规划和建筑学科往往将其定义为“供城市居民日常生活和社会生活公共使用的室外空间”[3]。而人文和社会科学学科则认为“公共空间见证了作为民主核心的充满活力的城市公众的培养”[4]。不同学科的解读反映出“公共空间”的多重面向。将公共空间视为单纯物理形态的存在物是无意义的,正如列斐伏尔所说,“空间是社会的产物,是一个社会生产的过程,也是一个社会关系的重组与社会秩序实践性建构的过程”[5]。在这个意义上,公共空间是可生产、可解读与可建构的。由此,公共空间可被视为政府与社会关系的“透视镜”,双方均可作为行动者在公共空间中开展活动并形塑公共空间。在公共空间生成与使用的动态过程中,政府与社会分别扮演着不同的角色,二者的互动关系也随之建构起来。

对“公共空间”的定义与生产。戴维·哈维曾以街道为例进行了说明:在汽车出现之前,街道曾常常是一种共享资源——大众社会交往的地方、儿童嬉戏的空间。然而,高速便捷的城市交通需求挤占了街道的空间,有些地方甚至出现了非机动车与行人无路可行的情况。道路的设计与布局始终都在追赶城市发展的步伐,街道则由交际的场所退化为通行的“管道”[6]。权力凭借天然的正当性,掌握了对公共空间定义与生产的主动权。出于谋利的需要,资本大规模注入该领域,为之增添了资源优势。而社会力量却被排除在政策议程之外,忍受着公共空间的失落却无能为力。规划的力量与消费的理念均可通过街道及其两旁的景观传达给行人,此类城市意象也在潜移默化中被城市居民接纳与认可。

对“公共空间”的表达与再生产。建成后的公共空间投入使用,即与城市居民的日常生活紧密地联系起来。尽管权力和资本共同塑造了公共空间并框定其使用价值,但是来自民间的智慧却深谙使用与表达的“变通之计”。某种程度上,城市居民的日常活动重新定义了公共空间。然而,种种有意识的“改造”公共空间的活动往往会被视为“缺乏秩序感”的、“不合时宜”的,多数情况下是不被正式制度认可与容忍的。由此可见,尽管城市居民能够通过日常生活的实践暂时取得在公共空间之中使用与表达的权力,但就长期而言,仍然无法从根本上突破权力与资本限定的公共空间使用范围与途径。

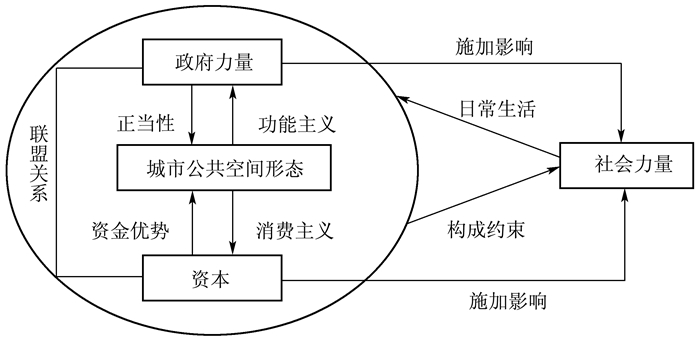

可见,在公共空间的生成与使用过程中,政府与社会双方力量是非均衡的。如图 1所示,在建构城市公共空间的实践过程中,“物化主义的发展逻辑压倒了人本主义的发展导向,城市公共空间反映了资本和权力的利益与意志而非城市居民的真实需求”[7],政府力量与资本组成的城市增长联盟能够通过操纵公共空间形态向社会力量施加影响、构成约束,而这种影响往往是浸润式的、日常生活化的且难以被觉察的。故而,社会力量在其中往往表现出“后知后觉”与“无能为力”,即参与公共空间建构的意愿与能力双重缺失。如此一来,被生产与建构出来的公共空间与城市居民日常生活难以适配,反而使人产生种种不适的空间感受,这种做法是难以为继的。如何在公共空间建构过程中发挥社会力量的作用,平衡政府与社会二者的关系,是现代化城市发展过程中亟待探索与解决的关键问题。

|

图 1 城市公共空间的生成与使用机制 |

社会力量参与公共空间建构的正当性来源于公民权。综观城市发展的历史进程能够发现,公民权与城市政治是共生共存的。古典时期,公民权具有垄断性和排他性,公民身份是参与城邦政治活动的准入条件。正如亚里士多德所言:“城邦之外,非神即兽。”到了中世纪晚期,自治城市与公民权互为支撑,公民权为城市自治提供合法性来源,自治城市则为公民权的行使提供必要保障。随着近代民族国家的兴起,城市完成了身份的转变,即从城市国家转变为国家的城市[8],公民权则实现了由政治权利到社会权利的转变。这也就是说,公民权由抽象的政治性概念转化为具体的生活化目标,并真实地反映在城市生活的方方面面。

尽管在既往的空间实践中,公民权利并未得到应有的重视,反而被行政权力和资本力量所宰制。但是随着时代的进步与政府观念的转变,作为社会最基本单元的社区以及作为重要参与主体的居民得到了愈来愈多的关注。“社区营造”的概念随之注入到公共空间建构的体系之中,为之增添了生活气息和人文色彩。“社区”是指彼此间形成“生命共同体”而在地理上又集聚在一起的人群;“社区营造”就是营造这种人与人、人与地之间社会心理联系的过程[9]。社区营造的出发点是社区的特质,核心内容是社区的关系建构和能力培植[10],手段或方式在于多元社区治理主体的参与和社区居民的积极互动与合作[11]。

来自政府层面的反思真实地反映在社区空间的改造过程中,探索多元参与的小尺度公共空间改造的试点行动在部分社区得以实施。本文所选取的上海市福山路跑道花园项目正是其中之一。通过对这一更新项目的实施全过程进行详细描述,能够发现社会力量在街道更新实践中发挥的重要作用,继而探讨多元主体在社区公共空间营造这一命题下的互动机制。

三、街道更新:由民间发起到多元参与互动 (一) 项目实施背景:非人性化街道布局及空间感受陆家嘴坐落于浦东新区的黄浦江畔,是上海市浦东新区开发建设的前沿阵地。为此,该地道路的改造工作也紧紧围绕着经济发展这一命题展开。轮渡站的扩建、越江隧道的修建以及道路的拓宽等一系列道路工程的开展,对该地区经济的腾飞多有助益。服务于经济发展道路建设思路也造成了一系列问题:快速通行的交通需求拓宽了机动车道,挤占了非机动车与行人的道路空间,促狭甚至略显破旧的通行空间难以产生舒适的骑行或步行体验。功能主义与消费主义的理念左右着空间布局,公共活动场所稀缺,居民的户外活动难以成行。

街道不仅是城市形态和传统的物质表现,也是由地方联系和匿名关系混合而成的社会关系的象征。地方联系提倡社区中共享空间,且通常与“欢乐”一词联系在一起;而匿名关系强调任何人的可进入性以及一种市民化的、相互尊重的共存性[12]。非人性化的街道难以成为以上两种社会关系的承载物,同时还带给行人不适的空间体验。极度匮乏的公共空间与高速发展的经济构成强烈的反差,促使该社区的多元主体做出反思与改变。

(二) 项目实施过程:由民间力量发起到多元主体参与1.项目发起:社区基金会的项目灵感

上海市福山路跑道花园项目是由陆家嘴社区公益基金会率先发起的街道更新项目。该公益基金会是由陆家嘴街道发起,社区企业、媒体和专业公益人士共同组建的地方性非公募基金会。该社会组织深耕于社区之中,将自身角色定位为社区公益枢纽的角色,力图促进社区资源再流动,提高居民福祉,解决社会问题。

近年来,社会组织在社会管理创新中的作用日益重要[13]。但是,社会组织参与社区公共空间营造的实例仍相对较少。本案例中所提及的陆家嘴社区公益基金会涉足道路更新领域也带有一定偶然性。据公益基金会秘书长介绍①,该组织成立之初,出于资金等方面的考虑,发起了包括“青丝行动”“STONE SOUP”和“余香ROSE”等在内的多项活动,此类“小而美”项目的成功举办为其吸引了资金、积累了经验。此后,坐落于福山路90号一家健身馆门前的步行路段为其项目开发提供了启发:能否发起道路更新的项目,让道路面貌焕然一新的,并以道路为载体增进社区居民的社会交往呢?在获得健身房老板该健身房老板②的支持后,街道更新的项目正式提上议程。

① 项目实施过程为笔者通过陆家嘴社区基金会秘书长口述资料及相关文字材料整理所得。

② 全程参与了跑道花园项目,并为该项目的实施提供了一定的资金支持。

2.项目筹备:专业人士的全程参与

扬·盖尔主张,户外空间生活和公共活动对公共空间有着一定的要求:为必要性的户外活动,为自发的娱乐性活动和社会性活动提供合适的条件[14]。故而,对街道进行场地分析,发现其问题所在,进而提出设计方案,成为该项目筹备阶段的关键所在。为此,陆家嘴社区公益基金会积极寻求专业人士的指导意见。设计师对该路段早中晚三个不同时间段的使用情况进行了实地考察,从专业角度提出包括无停驻空间、非机动车无序占据人行道、夜间灯光不理想等五方面的问题,并相应地提出动线与空间重整、雨水处理和设施更新等改进方案。在项目筹备阶段,专业设计师与项目发起方从待改造路段的功能提升、与周围景观的融合度以及可预见的居民使用情况等方面进行了深入的交流与沟通。有关该路段更新的设计方案历经多轮讨论并不断完善,设计师的全程参与为项目的科学性与可行性提供了技术上的保障。不仅如此,借鉴纽约曼哈顿区“高线公园”的设计灵感,该更新项目还进一步拓展为以“翡翠指环”为名的街区空间更新项目,跑道花园则作为其中的子项目而存在并先行实施。

3.项目赋权:上海市浦东新区“缤纷社区计划”的契机

鉴于市政建设项目的审批权力不归属街道一级,街道更新设计提案上报到街道层面,虽获肯定但并未获准实施。然而,“翡翠指环”概念方案发布会引发了媒体的关注,《浦东时报》便以“陆家嘴社会组织积极推动社区营造”为题对其改造社区公共空间的理念进行了报道。这一来自民间的社区空间改造构想由此吸引了愈来愈多的关注。转机出现在2016年8月,上海市规划和国土资源管理局发布了《上海市15分钟社区生活圈规划导则(试行)》,提出“在15分钟步行可达范围内,配备生活所需的基本服务功能与公共活动空间,形成安全、友好、舒适的社会基本生活平台”。2016年底,浦东新区开展了“浦东新区缤纷社区(内城)更新规划和试点行动工程”(简称“缤纷社区计划”),该试点行动覆盖了陆家嘴等在内的5个街道,总面积达33平方公里。跑道花园项目与该计划力图提升居民生活品质、打造缤纷社区的目标不谋而合,以此为契机,项目最终提上政策议程,并正式进入实施阶段。

4.项目实施:社区调研与居民参与

居民参与是项目实施的重要环节。平民化的公共空间对于城市居民具有重要意义。尤其是长期在此生活的居民,那些城市公共空间已经成为他们日常生活中不可替代的组成部分,是生活功能内容的载体,也是社会网络、记忆等精神生活的载体[15]。基于此,陆家嘴社区基金会针对待改造路段附近的四处小区居民开展了座谈会、问卷调研③等活动,征询居民对街道更新项目的建议。在座谈会现场,项目发起方向居民详述了待改造路段的现状、存在的问题及拟定的改造方案,居民则结合自己的生活体验各抒己见。有的居民通过与其他路段的对比,认为“福山路相比乳山路枯燥,采光不好”,有进行改造的必要。有的居民针对设计方案提出了疑惑:“场地能够吸引人流,但是否会成为遛狗好地?”一些久居于此的老居民还回忆起20世纪90年代时的街道旧貌,希望能够在道路改造中增添传统的元素。还有的居民则表达了自己的期待:“希望能打破单调,打造出有设计感的道路,使得周边群众得到锻炼”“希望市里推动社区规划,实现对公共空间的活化利用,提升空间品质”④。居民的强烈反响是项目发起方未曾预想到的,某种意义上,这条熟悉的街道承载着他们的生活与过往,每一位居民都有其不同于他人的空间感受与空间记忆。在社区调研的过程中,居民关于该段街道的记忆、感受与需求等信息被收集起来,并依据项目实际情况选择性采纳。

③ 位于福山路跑道花园路段附近的四个小区(林山小区、福沈小区、松山小区和隧成小区)共计151人次参与了关于跑道花园项目的问卷调研活动。

④ 居民的想法和建议为笔者根据座谈会记录笔记归纳整理所得。

(三)项目实施效果:社区居民公共生活的载体

就直观感受而言,建成后的福山路跑道花园给行人以耳目一新的感观体验。不仅如此,其跑道、跳方格游戏等功能的设置与周围景观(健身房)相得益彰而不觉突兀。就使用体验而言,跑道花园为过往行人提供了运动、游戏以及休憩等方面的便利,各年龄阶段的人均可在此探索公共生活的旨趣。当原有的城市肌理被现代主义所推崇的以功能主义和消费主义为主导的城市改造破坏时,公共空间作为城市公共社会交往场所的重要性就愈发显著。公共空间最根本的意义在于其中所容纳的丰富和多元的城市生活[16]。更新后的街道一改往日的平淡乏味,孩童嬉戏、居民休憩、行人驻足,这些生活化的片段在跑道花园轮番“上演”。街道与人的互动、人与人的互动共同刻画出社区居民丰富多彩的公共生活场景。

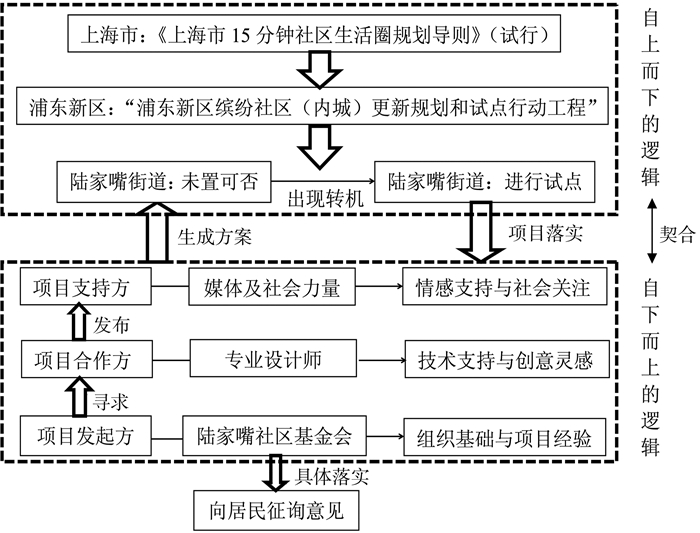

四、案例分析:自上而下与自下而上的逻辑契合 (一) 上海市福山路跑道花园项目逻辑分析上海市福山路跑道花园项目自生成到实施的全过程可谓是“一波三折”。在街道更新的过程中,与之相关的多元主体在不同阶段均有不同程度的参与。剥离实施过程中的繁复细节,街道更新项目的运作逻辑可抽象为图 2所示。

|

图 2 上海市福山路跑道花园项目运作逻辑分析图 |

简而言之,项目生成阶段遵循自下而上的运作逻辑:社会组织(陆家嘴社区基金会)、创意阶层(专业设计师)及其他社会力量(媒体等)经过反复的讨论与磋商,生成并改进街道更新设计方案,并向上谋求政府管理机构(陆家嘴街道)的支持。项目落实阶段则遵循自上而下的运作逻辑:城市规划建设的思路层层下达,试点工作在街道层面得到具体落实,公共资金的注入与城市居民的意见对项目的最终呈现多有助益。自下而上与自上而下的逻辑契合,政府和社会双方力量在项目实施过程中充分互动并达成一致,共同致力于社区公共空间的营造。

(二) 自上而下与自下而上的逻辑契合单就项目本身而论,自下而上与自上而下的逻辑契合具有一定的偶然性。更新理念的不谋而合与时间节点的无缝衔接,该街道更新项目才能出现转机并最终得到落实。但是,将项目置于社区公共空间营造的命题之下进行考量,我们不难发现这两种逻辑契合具备理念层面的可能性与操作层面的可行性。

1.理念层面的可能性

参与公共空间建构的可能性。空间在构建社会关系的同时,社会关系也持续地对空间进行生产和再生产[17]。二者的双向互动是动态化且具有持续性的,公共空间的建构亦是如此。尽管社会力量相比政府与资本结成的联盟处于弱势地位,但是其仍具备参与的可能性。因为社区公共空间是可进入的,社区中的任意个体均可在特定的时间、特定的场景中与公共空间产生联系、进行互动。在这一意义上,公共空间本质上是贴近日常生活的,社区内的多元主体可以通过生活化的手段对其进行解读与建构。公共空间的特性赋予多元主体参与建构的可能性。

多元主体达成合作的可能性。现如今,多元主体在社会管理创新的许多方面都达成了合作且获得一定成效。在公共空间实践过程中,尽管政府与社会双方力量有各自不同的利益诉求与行动逻辑,但是仍存在寻求共识进而达成合作的可能性。将多元主体的行动置于城市空间实践的大背景下考量,我们能够发现,城市需要权力提供秩序感,也需要社会注入生机活力。公共空间的建构是二者均可进入的领域且二者均能有所作为,多元主体的参与和共同行动均是不可或缺的。整体性城市空间实践的需要要求多元主体达成共识并共同采取行动。

2.操作层面的可行性

理念转变:人本理念的落实。在城市空间实践过程中,国家权力具有天然的正当性。斯科特曾在书中这样写道:“在国家权力支持下的城市规划就像是裁缝,不仅可以自由地发明他们喜欢的服装样式,而且可以自由地剪裁顾客以适应尺度。”[18]如此一来,人本理念虽被多次呼吁,其落实却举步维艰。面对日益严重的城市问题,国家层面的城市发展理念也随之发生了转变,政策文本中所强调的“城市修补”“15分钟社区生活圈”“缤纷社区”等均表达出落实人本理念的意愿。在实践过程中,具体表现为三大转变:其一,关注点转变:由关注经济增长转变为关切公共生活;其二,尺度转变:由大拆大建到城市微更新;其三,方式转变:呼吁社会力量参与公共空间营造。以上三点均可视为政府层面在城市化进程中对人本理念的反思与再解读,通过政策文件的层层下达,得到自上而下的落实与贯彻。在这一过程中,政府赋予其他主体尤其是社会力量参与公共空间营造的权利,意即,其他主体获得了参与公共空间营造的正当性与可能性。

主观因素:社会力量的“集结”。与市民的空间时间相关联的两个概念是意愿和能力。“意愿”表示公众是否愿意或者是否有必要在公共空间中开展活动。与此相关的还有“能力/技术”,指的是市民能否拥有在公共空间中开展活动的恰当方式和手段[19]。社会力量参与公共空间营造的关键在于意愿与能力的“集结”。跑道花园项目方案的生成得益于社会组织、创意阶层、媒体以及社区居民的积极参与及充分互动,多种类、多层次的社会力量在公共空间领域产生交集,在平等的交流互动过程中表达意见、贡献智慧,进而达成一致。在公共空间营造的过程中,集结起来的社会力量不再是“无能为力”的,而是积极踊跃并富有创意的。在这一意义上,社会力量的广泛参与重新定义了社区公共空间,并为其注入了新鲜活力与丰富内涵。

关系调适:多元主体的互动。道路更新的实践过程同时也是政府与社会二者关系调适的过程。在以往的空间实践中,经济和政治力量便在不知不觉中恣意操纵了空间,改变其社会性格,也使得生活在其中的人在不知不觉中落入这种空间逻辑之中[20]。然而,跑道花园项目则为多元主体互动开辟了一条全新的路径:社会力量作为发起者与具体实施者,政府力量作为赋权者。二者角色的转换与关系的调试是在项目运作过程中自主生成的,取得的项目效果也是喜人的,相对平等的主体关系与较为扁平化的项目运作方式塑造了可生长的社区公共空间。具体表现为:社会组织作为项目发起方,做了大量的前期准备工作,并与政府部门进行了有效的沟通与协调;设计师作为技术支持方,贡献了专业知识的同时又能够听取居民想法,形成最终设计方案。居民作为重要参与方,从日常生活的空间使用感受出发,提出了诸多有启发意义的意见和建议,并最终受益于跑道花园项目。由此可见,在公共空间营造过程中,多元主体均可发挥所长并有所作为,政府与社会二者的关系不宜固化,而应在动态发展过程中不断调适以达成良性互动。

综上所述,跑道花园项目运作中自上而下与自下而上两条逻辑线的契合具有理念层面的可能性与操作层面的可行性。社区公共空间营造需要自上而下落实人本理念,自下而上集结社会力量,同时在动态发展过程中不断调适多元主体间关系以达成良性互动。

五、总结与反思本案例中跑道花园项目的顺利实施反映出在城市公共空间建构过程中政府理念和行为方式的转变、社会力量参与其中的可能性与必要性。但是,值得深思的是,该项目虽从民间发起,并由社会力量负责项目具体实施过程,行政力量依旧在其中占据了主导地位。政府对于该项目的支持突出地表现在政策许可与资金扶持两方面:关于“社区规划”政策文件的层层下达和落实为项目实施提供了合法性,而街道改造过程中所需的资金也大部分来源于政府的资金扶持。也就是说,该路段的改造活动本质上是社会力量在行政力量许可的范围内开展的空间实践活动。由该案例出发,可引发如下两方面的反思:

第一,在公共空间建构的实践中,如何调和行政力量与社会力量?在社区层面,行政力量做出了一系列赋权于居民的有益尝试,希望居民在政策许可范围内尽可能地参与到公共事务之中。以公共空间营造为切入口的实践活动中,因其与居民日常生活息息相关而得以调动其参与积极性。在现阶段,社区的居民自治力量依旧薄弱,且用于更新改造的资金来源匮乏,由行政力量作为引导者,动员居民参与到空间实践中,是提升其居住空间品质的可行方案。此后,可根据实际情况进行改进,如由居民根据日常生活需求向政府提交项目方案等。

第二,以公共财政作为重要资金来源的更新改造项目如何实现可持续发展?不可否认的是,政府提供的资金支持是跑道花园项目获得成功的重要因素之一,但是,公共空间营造是否只能依靠公共财政?换言之,仅依靠公共财政支持的改造项目能够持续多久?针对上述问题,笔者认为,公共空间营造活动需要适当注入市场力量。首先,从事设计实施的商业设计公司能够作为项目承接方,为更新改造项目提供专业化的设计方案;其次,公共空间营造过程中,可进行社区业态调整,适当引入与社区风格相符、有助于提升空间品质的小型业态模式;最后,通过社区基金会等向企业筹措资金,作为项目的资金来源。

| [1] | 孟超. 微观城市实践:一种空间抵抗策略[J]. 求是学刊, 2015(3): 44–51. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7504.2015.03.008 |

| [2] | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 全面开展"城市双修"推动城市转型发展——住房城乡建设部印发《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》[EB/OL]. (2017-08-20)[2018-05-20]. http://www.mohurd.gov.cn/zxydt/201703/t20170309_230929.html. |

| [3] | 陈竹, 叶珉. 什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J]. 国际城市规划, 2009(3): 44–49, 53. |

| [4] | 艾伦·莱瑟姆, 德里克·麦考马克, 金·麦克纳马拉, 等. 城市地理学核心概念[M]. 邵文实, 译. 南京: 江苏教育出版社, 2013. |

| [5] | 孙萌. 后工业时代城市空间的生产:西方后现代马克思主义空间分析方法解读中国城市艺术区发展和规划[J]. 国际城市规划, 2009(6): 60–65. |

| [6] | 戴维·哈维. 叛逆的城市: 从城市权利到城市革命[M]. 叶齐茂, 倪晓晖, 译. 北京: 商务印书馆, 2014. |

| [7] | 陈水生, 石龙. 失落与再造:城市公共空间的构建[J]. 中国行政管理, 2014(2): 70–73. |

| [8] | 姚尚建. 城市发展的权利尺度[J]. 新视野, 2016(5): 14–19. DOI: 10.3969/j.issn.1006-0138.2016.05.002 |

| [9] | 曾旭正. 台湾的社区营造[M]. 台北: 远足文化, 2007. |

| [10] | 夏铸九. 作为社会动力的社区与城市:全球化下对社区营造的一点理论上的思考[J]. 台湾社会研究季刊, 2007(65): 227–247. |

| [11] | 罗家德, 孙瑜, 谢朝霞, 等. 自组织运作过程中的能人现象[J]. 中国社会科学, 2013(10): 86–101, 206. |

| [12] | 斯特凡纳·托内拉, 黄春晓, 陈烨. 城市公共空间社会学[J]. 国际城市规划, 2009(4): 40–45. |

| [13] | 王名, 丁晶晶. 社会组织参与社会管理创新的基本经验[J]. 中国行政管理, 2013(4): 65–67. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2013.04.14 |

| [14] | 扬·盖尔. 交往与空间[M]. 何人可, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002. |

| [15] | 杨贵庆. 城市公共空间的社会属性与规划思考[J]. 上海城市规划, 2013(6): 28–35. DOI: 10.3969/j.issn.1673-8985.2013.06.007 |

| [16] | 詹姆斯·C. 斯科特. 国家的视角: 那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M]. 王晓毅, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2012. |

| [17] | 孟超. 转型与重构:中国城市公共空间与公共生活变迁[M]. 北京: 中国经济出版社, 2017. |

| [18] | 吴宁. 列斐伏尔的城市空间社会学理论及其中国意义[J]. 社会, 2008(2): 112–127, 222. |

| [19] | 朱克英. 城市文化[M]. 张廷栓, 杨东霞, 谈瀛洲, 译. 上海: 上海教育出版社, 2006. |

| [20] | LOFLAND L H. The public realm:Exploring the city's quintessential social territory hawthorne[M]. New York: Aldine de Gruyter, 1998. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20