自2015年“众创空间”被提出后,在国家双创政策的推动下,我国众创空间发展从无到有,呈现出快速发展态势。根据2017中国创新创业报告得知,截至2016年底,中国已有4 298家众创空间,成为全球数量最多的国家。其中,科技部认定的国家级“双创”平台有2 226家,包括1 354家国家级众创空间和872家国家级科技企业孵化器、加速器以及产业园区。在“大众创业、万众创新”“互联网+”的背景下,涌现了大量的创新创业者,这些创业人才被我们称为“创客”。兴趣相投的创客们纷纷从四面八方向众创空间集聚,不管是专业创客还是业余爱好者,期望在众创空间通过创意碰撞、信息共享、资源互补且动手去做(DIY)将创意转化为商业化产品。目前,各地政府正在积极配合众创空间,打造包含创业大赛、设计大赛、创客沙龙、创客交流之夜等活动在内的创新创业环境的双创生态圈,吸引全国乃至全球的青年创客们。

然而,我国学术界关于众创空间与创客的研究还处于起步阶段,尤其是针对创客集聚的探讨更是少之又少,且涉及创客集聚的文章多集中于对创客集聚现象的理论阐述,缺乏对创客集聚产生原因的深入分析。创客的优质集聚对众创空间运行、项目和团队孵化产生都呈现较为重大的影响,甚至是起着决定性的作用。现有学者指出创客集聚时区域集聚明显,东部沿海地区的创客资本量大且质优,而且创客更加青睐于向创客产业链发达地区和产权保护更好的地区集聚[1]。然而,创客为什么要向这些地区集聚,集聚的影响因素又是怎样发挥作用的,鲜少文献对此进行深入探究。因而,对于创客集聚的前因以及这些因素如何影响创客集聚的研究较为迫切。

鉴于此,本文在创新创业相关理论的基础上,选择上海市、江苏省、浙江省和安徽省等地的众创空间和创客为调研对象,根据事先了解的相关知识和资料,从四个方面设定可能会影响创客的因素,然后用系统聚类分析将这些因素重新分类,再结合对诸多众创空间负责人和创客团队成员的深度访谈具体阐述该因素是如何影响创客集聚的。

二、文献综述众创空间是创客运动的载体。3D打印机等微型制造工具的出现和普及,开启了我国众创空间和创客运动的征程。“众创”概念最早被中国学者刘志迎等提出[2],他们认为众创是人们聚集在特定区域进行创新创业的一种活动,这个特定区域被定义为一个虚拟社区或实体空间(英文表达为crowd-innovating-space,简称CIS),在这个社区或空间中人们通过线上线下互动进而分享创意和资源来共同创作并制造产品或服务从而进行创新创业[3-4]。张玉利和白峰认为众创空间是中国独特情境下出现的一种新型创新创业服务平台,是由政策、文化和人等多个要素构成的自组织创业生态系统,不仅能够促进创新型创业,还能帮助创业转型[5]。徐思彦将创客空间定义为拥有新文化和公众参与的一个社区,认为在这个社区中,DIY爱好者集聚形成的网络最终会演变成“运动”[6]。Kera通过对亚洲的黑客空间和DIY生态系统对比分析,发现创客空间能够将技术、教育、创业和文化有机地结合起来,并可构建多种实用模型,提高了空间运行效率[7]。

创客对创客空间运行有着极其重要的影响,可以说,是众创空间发展的最根本资源和直接源动力,目前,学者们的研究焦点开始逐渐从众创空间转移到创客和创客运动。2012年,克里斯·安德森第一次在其著作中完整并详细地定义了“创客”,认为随着数字设计与快速成型技术赋予每个人发明的能力,“创客”一代使用互联网的创新模式,必将推动下一次全球经济发展,直指创客将成为新的工业革命[8]。Troxler等人在美国学者Benkler提出的“大众生产”(PeerProduction)概念基础上,将创客运动定义为一种基于大众生产的创新模式[9]。创客运动也被认为是通过开放互联网技术、数字技术、硬件和网络设备等进行的创新[10]。有学者认为创客运动是指创客们基于想要将创意转化成产品的初衷,而向同一目的地,如教堂、学校、博物馆、图书馆、家庭以及线上集聚的现象,在这些集聚点创客们可以利用高科技和互联网共同发明或修复有趣的东西[11]。Wang和Kaye认为创客运动包含了生产、技能、参与、学习、社区和集体等多个要素[12]。但也有学者有其他的意见,认为创客加入创客空间主要基于兴趣、与他人分享创意并相互学习技能的动机发生的[13],当然其他因素也会影响创客运动,如新技术和创新工具[14],以及空间集聚和资本集聚[15]。在入驻阶段,文化塑造和生态互动也会影响创客集聚,文化塑造包括职业兴趣创客精神和组织氛围培育,而生态互动包括生态构建和社会互动[16]。创客们集聚的微型社群——众创空间通常会随着创客及创客团队的加入不断运动、进化、混合和交叉[17]。王明荣以宁波众创空间及创客为对象提出能力强的高端创客集聚可提高项目孵化和创客团队孵化的成功率[18]。安乔等运用案例研究方法以人才整合视角对创客空间创客集聚的影响因素进行了分析,认为以行业环境为主的外部因素、以软硬资源和组织制度为主的内部因素对创客集聚有正向激励作用[19]。

创客是人力资本,因此,人力资本集聚的相关研究能够为创客集聚提供参考和借鉴。人力资本(人才)集聚指的是人力资本基于某些原因并依据一定的联系向特定地点特定空间集聚的过程,这些个体在集聚的空间中相互依赖,通过共享知识和资源共同创造新思想和新产品,这又会产生向心力,导致其他成员的集聚和加入[20],当人才聚集到一定程度后会产生1+1 > 2的加总效应[21-22]。学者们认为创新创业人才集聚的因素主要有经济发展水平[21, 23-24]、政策[24-25]、文化[21-28]、技术[21, 27]和个人因素[21]等。

综合上述文献可知,鲜少有文献对创客集聚的因素进行系统性分析。虽然学者们已经将焦点聚焦于创客集聚,也通过一些方式提出了部分影响创客集聚的因素,但没有做基于数据的深入研究。上述对创客和对创新创业人才集聚的影响因素文献综述为本研究的变量选择提供了参考。由于众创空间和创客的独特性,我们将整合现有的众创空间和创客的信息并通过实地调研和问卷调研,进一步确定更为全面的影响因素进行考察。

| 表 1 主要相关文献 |

以上海、南京、苏州、杭州、宁波和合肥等地为重点城市的长三角是我国众创空间建设的主要区域之一,凭借中国第一大经济区的竞争优势,丰富的科技资源、雄厚的经济基础和成熟的金融体系为众创空间提供了投融资服务的服务优势。长三角众创空间发展迅猛,创客集聚现象明显,能够代表众创空间和创客的集聚。因此,本文对长三角区域的众创空间和创客进行了广泛而深入的调查。

根据对众创空间和创客的了解以及对上述文献的整理(安乔等对创客空间人才集聚的影响因素和上述学者们对人才集聚的影响因素研究),我们初步将影响创客集聚的因素划分为环境因素、众创空间因素、创客团队因素和个人因素四类,并在安乔等人的研究基础上,期望通过实地调研和问卷调查方法进行考察,问卷调查提供影响创客集聚的现象统计,深度访谈提供“why & how”的解释,二者结合能够更好地帮助分析这些变量是如何影响创客集聚,又是怎样作用的,提供了一个更为可靠的分析,提高了研究结果的可靠性。环境因素主要包括政治、经济、技术和文化因素;众创空间因素主要是融资机构、空间管理和场地面积;创客团队因素为专业结构;个人因素主要包括创客的创业意愿、技术能力和制造能力在内的创客背景和能力。

依据研究内容和框架,本研究采用了半结构化访谈,即在轻松的氛围下以开放式问答进行访谈。在访谈前预先设计了访谈框架和问题,访谈主题主要是围绕影响创客集聚的环境、众创空间、创客团队以及创客自身能力和背景展开的,如“你当时为什么想要成为创客中的一员,为什么选择了现在所在的空间和团队,选择时是否会考虑环境因素(诸如当地的政策、经济、技术和文化)等”。研究团队于2017年5月中旬到5月底分别走访了杭州、宁波、上海和南京等多个城市的众创空间并进行深度访谈,如青创迭代创空间、IC咖啡众创空间、极客站众创空间、巾帼众创空间以及5F众创空间等,总时长约20个小时(平均访谈时间为2个小时)。我们事先访谈了青创迭代和梦想小镇两家众创空间,访谈后我们没有发放问卷,而是根据访谈内容对初步设计的问卷做了进一步修改,如添加了6项“有利于创客集聚的政策”。我们在每个城市平均花费两天时间访谈2~3家众创空间,并发放问卷,一方面,通过微信添加相关负责人,请负责人帮忙将问卷星中的问卷发到创客们所在群;另一方面,直接发放5~15份纸质版问卷请众创空间负责人、创客团队负责人和创客们进行填写;之后用两天时间直接走访其他众创空间发放问卷。

据统计,调查问卷共发放200份,回收165份问卷,依据调查问卷填写的完整性(100%),剔除了存在缺失值或存在填写问题的问卷(1份),最终获得有效问卷164份,有效问卷回收率为82%。被调查对象有三类,其中,众创空间负责人占43.29%,创客团队负责人占11.59%,创客占45.12%,涉及95个众创空间。在样本成员中,男性占了60.37%,女性占了39.63%;40.24%的成员年龄为26~30岁,22.56%的成员年龄在25岁以下,22.56%的成员年龄在31~35岁,只有14.64%的成员年龄在36岁及以上。本文预先设计的四类影响因素11个变量见表 2。

| 表 2 创客集聚的影响因素(问卷) |

首先,我们对收集回来的有效数据做了标准化处理,以便排除变量数据大小差异导致的影响和结果的可变性;其次,运用SPSS软件做了信度分析,结果表明:这些变量的Cronbach s alphas值为0.754,超过了0.6的最低标准[28],表明信度良好,可靠性比较高;再次,在预先划定的四类变量的前提下,又运用SPSS软件做了系统聚类,将上述所有变量重新分类,直至影响相似的变量归为一类,根据聚类分析得到影响创客集聚的因素可分为以下四个类别:类别1“政策因素”,类别2“融资机构”,类别3“专业结构”,类别4“其他”(包括经济、技术、文化、空间管理、场地面积、创业意愿、技术能力和制造能力);最后,在此基础上结合深度访谈和调研分析了各变量对创客集聚的具体影响。

(二) 分析结果1.政策因素

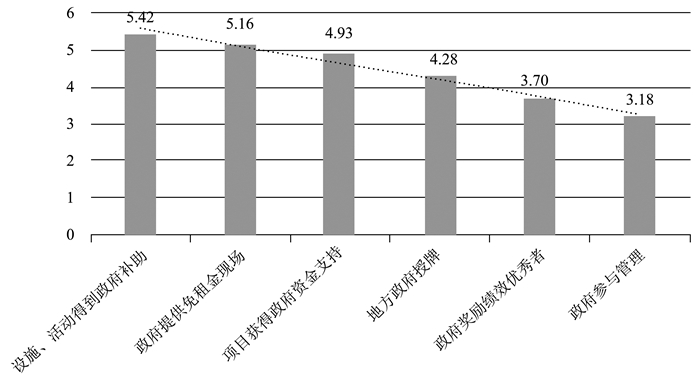

自推动众创空间的政策出台后,各地众创空间发展迅猛,创客活跃度大幅提高,可见政府政策对众创空间和创客的影响。基于此,我们设计了政策影响创客集聚的题项,结果发现,超过3/4(77.45%)的创客认为政策因素对创客向众创空间集聚有着重要且不可忽视的作用。针对调查问卷中6项可能有利于创客集聚的政策,创客们认为最重要的政策是政府对设施活动进行补助、提供免租金场地、对项目进行资金支持和地方政府授牌4项(得分情况见图 1)。这几种政策可以直接作用于众创空间运营并间接影响创客团队运作。具体的作用机制是,地方政府授牌正式将众创空间纳入到全区创业工作的平台中的这一举措,为众创空间开启了绿色通道。政府为了打造更好的创业环境,对入驻团队或企业提供免租金场地和办公室,鼓励创客团队的入驻和创客们的加入,进而通过无偿资助、业务奖励的方式,对基础条件合格的众创空间办公室、用水、用电、网络等软硬件给予补助,政府对项目进行资金支持和奖励绩效优秀者等直接激励了创客的创业热情,提升了创客的创新创业活动效率。另外,创客们给出了自己的意见,认为政府应该强化政府支持,加大政策扶持力度和完善公共服务体系,并结合实际对众创空间的房租、宽带接入费用和公共软件、开发工具等给予适当财政补贴,激发其积极性;同时,政府应该帮助强化多元参与,鼓励知名院校、投资机构、个人和企业等社会资本参与到众创空间,加快建设并提高创客能力。

|

平均综合得分d=(∑S×B)/N,B代表权值,由选项被排列的位置决定,S代表选项被选中次数,N代表本题填写人次 图 1 利于创客集聚的政策因素得分情况 |

2.融资机构

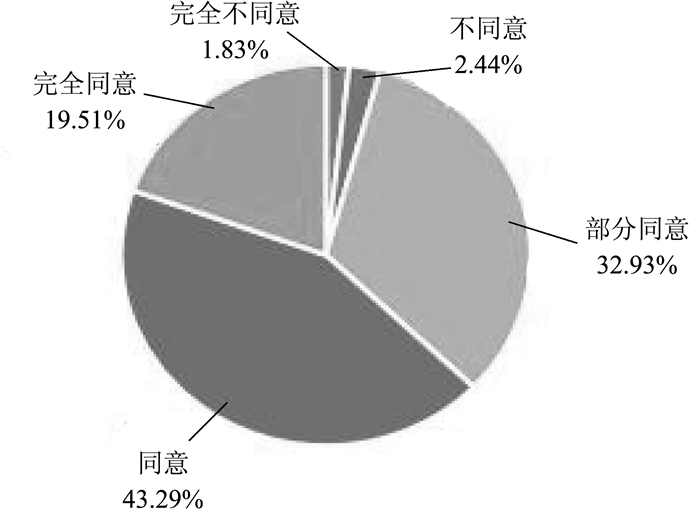

众创空间的优质资源引入、系统运营支持和创客的创新活动需要资金支持,而融资机构恰能满足这一需求,使众创空间和创客们获得更多的资源与创新工具,因此,融资机构是众创空间发展的一项必不可少的资源,会影响创客集聚。从调研结果可知,62.80%的创客同意融资机构越多越有利于创客集聚,有32.93%的创客表示部分同意,也就是说,超过九成(95.73%)的创客认为融资机构会影响创客集聚(见图 2)。创客们认为众创空间合作的融资机构不仅给予创客心理上的安全感和创业的自信心,更能在创业实践过程中给予资金帮助和项目帮助,从而增强和提高创客和创客团队的创业成功率,因此,众创空间的融资机构越多、越规范,越有利于创客集聚。融资机构为众创空间提供的资金支持和包括投贷联动产品、知识产权质押和项目设计等多种投融资的创新服务,为众创空间运营、创客创新以及众创空间向创客团队提供软硬件、实验设施和活动场所等提供了多种保障。目前,众创空间的融资方式涉及天使投资、信用贷款、贸易融资和小额贷款等多条融资渠道。随着股权众筹的兴起,这一全新的模式受到了越来越多草根创业者与小微企业的青睐。“天使投资+合伙人制+股权众筹”模式可能成为未来一种引领的融资模式。

|

图 2 融资机构对创客集聚的影响分析 |

3.专业结构

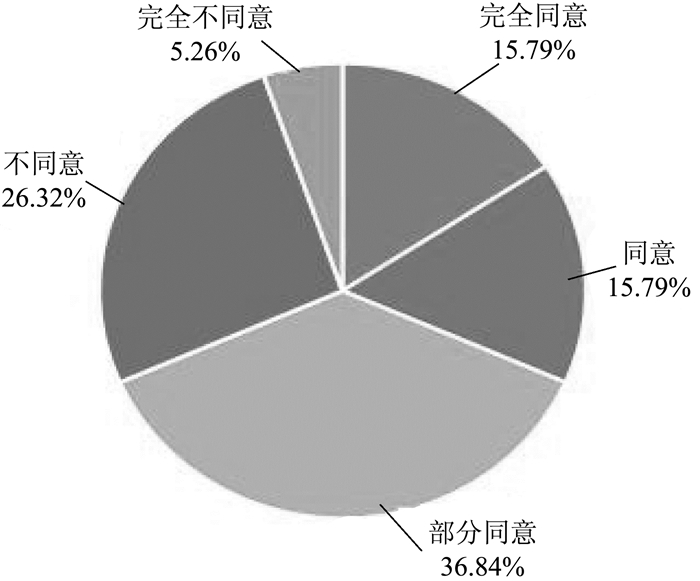

基于我们的预期,创客团队成员的基本情况会影响有志创客的加入,创客向众创空间集聚时会考虑即将加入的创客团队中的创客们,了解自身是否能够与该团队的成员相互合作并默契完成创作。我们设计了“创客团队成员专业结构”题项,我们发现创客的专业背景几乎囊括理工、文史、经管等,具体而言有电子信息、机械工程、工商管理、数字媒体技术、计算机科学与技术、市场营销、金融工程、法律、经济学等。我们还考察了创客们对专业结构影响创客集聚的看法,有31.58%的创客赞同专业同质性带来的凝聚力,他们认为相似的专业背景才更有共同语言,相同的专业技能背景有利于技能开发,36.84%的创客表示部分同意,认为在实际工作中,发挥自身作用才是价值所在,而31.58%的创客认为专业异质性程度越高,越有利于创客集聚,认为团队成员应该有多元的专业技能,团队才能发展得平稳、快速,也就是超过六成的创客认为专业结构会影响创客集聚(见图 3)。

|

图 3 团队成员专业结构对创客集聚的影响分析 |

4.其他因素

其他一些变量也会对创客集聚产生影响,如经济、技术、文化、空间管理、场地面积、创业意愿、技术能力和制造能力,这8个变量被我们归为一类,基于深度访谈,发现相较于前几个因素,这些因素影响相对较弱。从表 3可见,对于经济因素对创客集聚的影响,74.39%的创客认为一个区域经济发展越好,越有利于创客集聚,22.56%的创客表示部分同意,换句话说,超过90%的创客认为经济会或多或少地影响创客集聚;对于前沿技术而言,57.32%的创客同意具有前沿技术的众创空间更有利于吸引创客,35.37%的创客部分同意,也就是绝大多数创客认为高新技术有助于创客的创新创业活动;在研究文化作用的调查中,85.37%的创客表示非常同意或同意“越是有创新文化氛围的城市,越容易集聚创客”,说明文化因素正向影响创客集聚。上述数据说明地区的经济条件能够为创客集聚提供保障,在“互联网+”的背景下,新兴技术能够促使创客更快地将创意转化为产品,并通过利用软硬件资源支持、实验设施支持和空间运营能力高效地作用于空间绩效产出,文化能够推动创新、推动众创空间的发展和创客的集聚。

| 表 3 其他因素对创客集聚的影响调查 |

根据我们的调研(问卷)发现,创客们的年龄整体呈年轻化,且男性居多,创客具备本科及以上学历的占90%以上,反映了创客团队的人才储备充足。众创空间运营中最根本的一大原则是自我组织,自我管理、自我教育、自我服务和自我约束,创客管理越规范,创客集聚越明显。创客的创新活动需要具备诸多条件,场地面积也可吸引创客集聚。从个人角度来看,55.24%的创客表示想通过参与创客运动成就一番事业,从而将自己的专业知识和技术转化为美妙产品(超过90%的创客有这一期望)。同时,35.98%的创客完全同意和同意参与创客运动是想要提高动手能力(DIY),而45.12%的创客表示部分同意,这是大部分创客的选择,说明创客们向众创空间集聚的目的呈多元性,提高动手能力只是目的之一(见表 3)。说明创客们怀着不同的理想向众创空间集聚,不再把工作作为生活中最重要的问题,而是根据兴趣、个性和自身条件进行选择。绝大多数创客向众创空间集聚是为了创业,期望实现自己的创意,并在资源和技能共享过程中提高自己的综合能力。

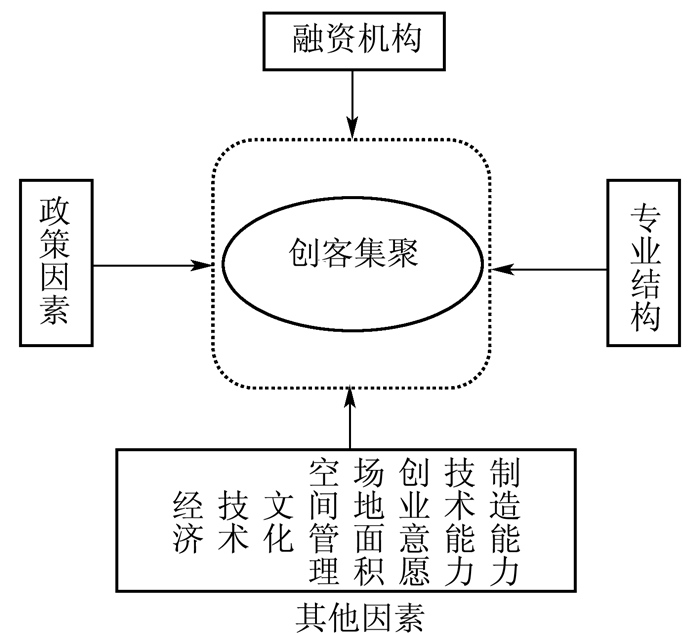

五、结论与启示 (一) 结论创客向众创空间集聚时会受多种因素的影响,本研究基于调查问卷和深度访谈,从多个方面、多个变量考察和探究了众创空间创客集聚的影响因素机制,通过上述的系统聚类分析,发现影响创客集聚的因素可划分为四类,分别是政策因素、融资机构、专业结构和其他因素,相较于前三个因素,其他因素对创客集聚的影响较小,包括经济、技术、文化、空间管理、场地面积、创业意愿、技术能力和制造能力。在此基础上,根据深度访谈可知,这四类因素对创客集聚的影响呈现了一个递进的关系,政府政策宏观把控创客集聚方向,融资机构微观影响创客对众创空间的选择,专业结构进一步影响创客向创客团队的加入决定,其他因素间接推动创客的集聚。具体来说,政府政策主要是通过采取某些措施(如政府对设施活动进行补助、提供免租金场地、对项目进行资金支持和地方政府授牌等)来对众创空间和创客团队进行直接或间接扶持,通过提供包含制度保障的多重保障来引导和推动众创空间发展、创客团队(企业)入驻和创客集聚;融资机构通过提供资金和投融资服务来支持创客的创新创业活动,使其将创意和能力转化为商业化产品,进而吸引创客集聚;创客团队成员的专业同质性和异质性会影响创客的创新创业产出效率,而与创客团队定位相符的、适当比例的专业创客人才能够相互弥补、相互配合,提高产出绩效;其他因素也会影响创客集聚,地区的经济、技术、文化和众创空间的空间管理、场地面积以及创客自身条件均是创客向众创空间集聚时不可忽视的因素(见图 4)。

|

图 4 创客集聚的影响因素框架图 |

本文最大的贡献就是得到政府政策、融资机构、专业结构和其他多个因素会影响创客集聚,前三者影响较大,其他因素影响较小。因此,根据上述因素的实施主体分别提出了相关建议,也就是对政府、众创空间、创客团队以及创客个人提出了应采取的措施和办法来促进创客集聚。

政府可以设计符合地方特色“众创空间”支持政策,在对初创企业提供适当补贴的同时,特别是要做好人才培训、信息、融资等公共服务,引导稀缺的创新资源集成配置,形成创新高地效应;另外,通过制定多种机制和措施推动各区域经济发展、技术进步和文化提升,从而营造促进众创空间和创客集聚的良性环境,并制定一些关于众创空间分布、资源提供和优秀创业人才和导师对接的具体政策,直接或间接作用于众创空间,进一步推进创客集聚。众创空间负责人应该在合理的成本范围内,加大软硬件设施开放、场地开放和创新创业活动力度,并每月定期组织开展创客团队、创客交流会,加强对最新相关政策申报的宣传,为符合资助条件的创客团队、创客传递信息,构建创客团队、创客与政府之间的信息桥梁,通过提升众创空间实力吸引创客;创客团队应合理规划团队规模,选择与团队目标、愿景和核心价值观相一致的专业创客,通过宣传前沿项目孵化成果吸引广大有志创客的加入;创客应明确自身的定位、意愿、技术能力和制造能力,向与自身条件相匹配的众创空间集聚。

| [1] | 李燕萍, 陈武, 李正海. 驱动中国创新发展的创客与众创空间培育:理论与实践——2016年首届"创新发展·创客·众创空间"论坛评述[J]. 科技进步与对策, 2016(20): 154–160. DOI: 10.6049/kjjbydc.2016060410 |

| [2] | 刘志迎, 陈青祥, 徐毅. 众创的概念模型及其理论解析[J]. 科学学与科学技术管理, 2015(2): 52–61. |

| [3] | 付群英, 刘志迎. 大众创新:内涵与运行模式[J]. 科学学与科学技术管理, 2016(2): 3–10. |

| [4] | 刘志迎, 徐毅, 洪进. 众创空间:从"奇思妙想"到"极致产品"[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012. |

| [5] | 张玉利, 白峰. 基于耗散理论的众创空间演进与优化研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(1): 22–29. |

| [6] | 徐思彦, 李正风. 公众参与创新的社会网络:创客运动与创客空间[J]. 科学学研究, 2014(12): 1789–1796. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2014.12.004 |

| [7] | KERA D. Hackerspaces and DIYbio in Asia:Connecting science and community with open data, kits and protocols[J]. Journal of Peer Production, 2012(2): 1–8. |

| [8] | CHRIS A. Makers:The new industrial revolution[M]. New York: Crown Business, 2012. |

| [9] | TROXLER P. Commons-based peer-production of physical goods:Is there room for a hybrid innovationecology?[M]//3rd free culture research conference.Berlin:Science Electronic Publishing, 2018:8-16. |

| [10] | LINDTNERS. Hackerspaces and the internet of things in China:How makers are reinventing industrial production, innovation, and the self[J]. China Information, 2014,28(2): 145–167. DOI: 10.1177/0920203X14529881 |

| [11] | PEPPLER K, BENDER S. Maker movement spreads innovation one project at a time[J]. Phi Delta Kappan, 2013,95(3): 22–27. DOI: 10.1177/003172171309500306 |

| [12] | WANG T, KAYE J J. Inventive leisure practices: Understanding hacking communities as sites of sharing and innovation[C]. ACM, 2011: 263-272. |

| [13] | CHARTER M, KEILLER S. Grassroots innovation and the circular economy: A global survey of repair cafés and hackerspaces[C]. The Center for Sustainable Design, 2014. |

| [14] | DOUGHERTY D. The maker movement[J]. Innovations Technology Governance Globalization, 2012,7(3): 11–14. DOI: 10.1162/INOV_a_00135 |

| [15] | 夏雨禾, 郭丽娟. 创客的碎片化现象解析[J]. 温州大学学报(社会科学版), 2016(6): 54–59. DOI: 10.3875/j.issn.1674-3555.2016.06.007 |

| [16] | 李燕萍, 秦书凝, 陈武. 众创平台管理者创业服务能力结构及其生成逻辑——基于创业需求-资源分析视角[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2017(6): 62–72. |

| [17] | MOILANEN J. Emerging hackerspaces-peer-production generation[C]. Springer Berlin Heidelberg, 2012. |

| [18] | 王明荣. 宁波创客及众创空间跨越式发展的实践探索及推进[J]. 宁波经济(三江论坛), 2015(12): 13–15. |

| [19] | 安乔, 陈雯静, 李梦真. 创客空间人才集聚的影响因素及驱动机制研究——基于北京地区的多案例分析[J]. 中国经贸, 2016(8): 71–73. DOI: 10.3969/j.issn.1009-9972.2016.08.043 |

| [20] | 阿瑟·刘易斯. 二元经济论[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1989. |

| [21] | 杨芝. 我国科技人才集聚机理与实证研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2012. |

| [22] | 牛冲槐, 接民, 张敏, 等. 人才聚集效应及其评判[J]. 中国软科学, 2006(4): 118–123. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2006.04.017 |

| [23] | 王奋, 杨波. 科技人力资源区域集聚影响因素的实证研究——以北京地区为例[J]. 科学学研究, 2006(5): 722–726. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2006.05.015 |

| [24] | 孙其军, 王詠. 北京CBD人才聚集的影响因素及对策研究[J]. 人口与经济, 2008(5): 25–31. |

| [25] | 孙健, 邵秀娟, 纪建悦. 新兴工业化国家和地区人才集聚环境建设的经验及启示[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2004(6): 170–173. DOI: 10.3969/j.issn.1672-335X.2004.06.030 |

| [26] | 徐茜, 张体勤. 基于城市环境的人才集聚研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010(9): 171–174. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2010.09.029 |

| [27] | 韩伟亚. 科技人才集聚环境竞争力实证研究——基于河南省18个省辖市的对比分析[J]. 黄河科技大学学报, 2014(4): 48–52. DOI: 10.3969/j.issn.1008-5424.2014.04.012 |

| [28] | 檀园园, 车丽萍. 浅析上海科创中心建设下科创人才集聚的影响因素[J]. 物流工程与管理, 2016(11): 114–117. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4993.2016.11.043 |

| [29] | SIREN C A, KOHTAMAKI M, KUCKERTZA. Exploration and exploitation strategies, profit performance, and the mediating role of strategic learning:Escaping the exploitation trap[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2012,6(1): 18–41. DOI: 10.1002/sej.v6.1 |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20