中国的老龄化问题日益严峻。国际上通常把65岁以上人口占总人口7%的比率作为国家或地区进入老龄化社会的标准。2016年我国65岁以上的人口超过1.5亿,占总人口的10.85%①。近年来,政府对养老保障的投入不断增加,养老方式日益多样化,但创新的养老方式与传统的文化之间仍然存在一定的冲突,谁来提供养老资源以及如何配置养老资源成为社会各界关注的焦点。主观幸福感,作为直观的心理体验,能够反映老年人对生活的满意程度。目前国内外关于老年人主观幸福感的实证研究日渐丰富,然而多数研究仅使用某一年度的统计数据来分析老年人主观幸福感的影响因素,而对影响因素的变化缺乏探讨。

① 国家统计局年度数据.http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

伴随着社会背景的改变,我国的养老保障模式从原来的“家庭-宗族”保障模式和“国家-单位”保障模式逐渐转向“国家-社会”保障模式。过去家庭养老是我国最为主要的养老方式,家人是老年人养老资源的直接提供者。老年人年轻时生育抚养子女的费用被认为是正值劳动年龄的父母为日后养老所缴纳的保障基金,而当子女进入劳动年龄时,原先所缴纳的养老保障金就开始给付,直至父母去世。此外,家庭也是个人医疗保障的主要承担者,家庭负担着老年人的医疗费用,如果子女没有办法支付医疗费用也会选择向家庭内其他亲戚转借(刘振杰,2005)[1]。这些家庭福利有相应的家庭伦理和社会文化作为支撑,家庭成员的角色与责任在家庭结构中已有定位,并受制于家庭伦理(罗红光,2013)[2]。“养儿防老”是均衡社会成员世代间取予的中国传统模式(费孝通,1983)[3],而人口生育政策的推行使得家庭结构趋向于核心化。此外,人口的迁移在一定程度上削减了家庭保障的稳定性,尤其是在农村以及一些经济不发达的城市(孙鹃娟,2006)[4]。以家庭为主要养老资源提供者的模式受到严重的冲击。

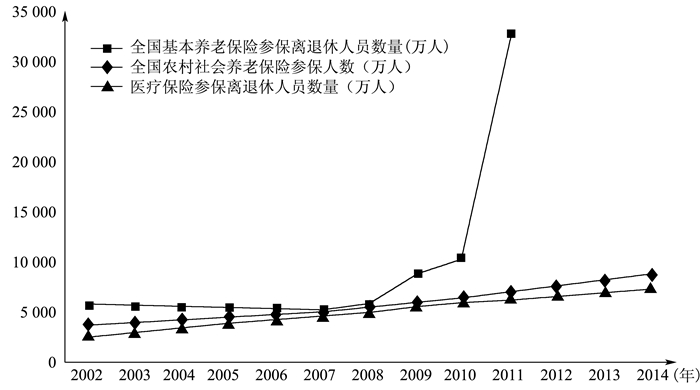

社会保障替代家庭承担了部分养老功能,退休金制度、医疗保险制度以及社区居家养老服务的实施与推广,不仅建立起应对老年人收入风险的养老保险制度,而且开始逐步建立应对老年人养老服务需求的社会养老服务体系(丁建定,2014)[5]。我国的养老保险制度和医疗保障制度经历多次改革,从“试点”实施到全国覆盖,社会养老保障如退休金和医疗保险从小部分人的福利逐渐变为覆盖大多数。2002年初成体系,2012年走向成熟。如图 1显示,全国养老保险和医疗保险参保的离退休人数不断增长,2002年,全国基本养老保险参保离退休人数为3608万人,2014年人数是2002年的近2.4倍。2002年到2014年间,全国基本医疗保险参保离退休人数从2474万人上升至7255万人,增长幅度为193.25%。农村社会养老保险参保人数在这段时期间有所波动,但总体趋势是大幅增长的。

|

数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部年度公报(2002—2014) 图 1 国家基本养老保险及医疗保险参保人数(万人)(2002—2014年) |

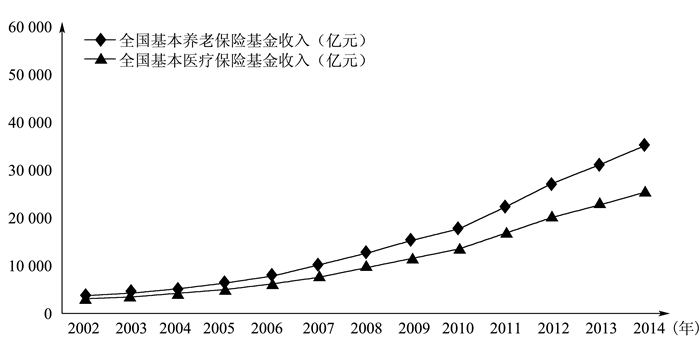

从2002年到2014年,全国基本养老保险和医疗保险基金收入显著上升。如图 2显示,全国基本养老保险基金收入从3171.5亿元大幅上升至25 310亿元,2014年全国基本医疗保险基金收入是2002年的15.94倍,增长率为149.38%,老年人所接受到的养老资源更加多元。研究表明,社会保障对子女的经济支持具有“挤出效应”(刘西国,2015)[6],社会照料能够减少每周45.84小时的家庭照料时间,替代效应明显(刘柏惠、寇恩惠,2015)[7]。家庭的养老功能逐渐减弱,而社会的养老功能不断增强。在此过程中,老年人的主观幸福感是否也发生了转变?影响老年人主观幸福感的因素是否也在发生变化?

|

数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部年度公报(2002—2014) 图 2 全国基本养老保险及医疗保险基金收入数量(亿元)(2002—2014年) |

因此,本文基于2002年和2014年中国老年人健康长寿调查数据,对比社会保障完善程度有所差异的两个时期,从差序格局理论、多重差异理论以及公共资源投入机制出发,分析情感资源、经济资源和服务资源三大重要的养老资源对老年人主观幸福感的作用,主要围绕以下两个问题进行分析:①三种重要的资源分别在多大程度上影响老年人的主观幸福感?尤其关注不同养老资源提供者的影响区别。②影响程度在2002年和2014年这两个时点上是否有较大的差异?差异主要表现在哪几个方面?

二、文献回顾与研究假设 (一) 情感资源与老年人主观幸福感费孝通(1998)曾提出“差序格局”理论来解释中国传统社会人际关系的特点,不同于西方社会的“团体格局”,我们的格局不是一捆捆分扎得清楚的柴,而是像一块石头投在水中所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的就发生联系。一般来说,越靠近圈子中心,关系越紧密,所起作用也就越大[8]25-30。

杜鹏、王红丽(2014)研究认为,中国老年人日常照料的差序格局大致遵从近亲—远亲—朋友—社会的次序,这种次序可进一步阐释为血亲—姻亲—地缘—社会的关系。但这种差序格局并非一成不变,而是随社会变化而变化[9]。那么,不同关怀照顾者对老年人主观幸福感的影响程度是否也随着社会的变化而改变?

我国家庭观念较强,老年人对家庭及家人有着较深的情感依赖,多数研究证明亲密的家庭关系对老年人主观幸福感有着积极的作用。Wang(2016)的研究认为,代际支持与老年人主观幸福感显著相关[10]。Kirchengast和Haslinger(2015)调查老年人的主观幸福感及健康状况发现,老年人的生活满足感、抑郁倾向与家庭网络及其紧密关系之间有着显著的关系[11]。Chen和Short(2008)的研究认为,居住方式对老年人主观幸福状况的影响较大,独居与较低的主观幸福感有关,而与核心家庭成员居住将对主观幸福感产生积极影响[12]。相比2002年,2014年老年人接受到的关怀照顾更加多样,社会工作者、保姆都参与到老年人的日常照料中来,因此,本文认为家人的关怀照顾对于老年人主观幸福感的影响程度可能减小。

由此提出以下假设:

假设1:关怀照顾者对老年人主观幸福感的影响有所差异,与家人居住以及来自家人的关怀照顾对老年人的主观幸福感有着更加正面积极的影响。

假设2:2014年来自家人关怀照顾的正面作用比2002年小。

(二) 经济资源与老年人主观幸福感目前我国老年人的收入来源较为单一,城镇老年人的收入主要来源于退休金,而农村老年人则主要依靠劳动收入。由于老年人会逐渐丧失劳动能力,如果缺乏子女的经济支持,老年人的生活质量将会受到直接的影响。Zhou等(2015)通过调查发现低收入对农村空巢老年人的主观幸福感产生了消极的影响,而子女的经济支持对农村空巢老年人的主观幸福感有着积极正面的影响[13]。刘宏等(2014)研究认为经济独立的老年人有比较明显的主观幸福度优势[14],没有退休金或者其他经济来源的老年人对家庭的经济依赖相对较重。李建新和骆为祥(2007)研究发现经济来源对老年人的生活满意度的影响有所差异[15]。

根据多重差异理论,主观幸福感的评判包含了多种比较,当人们判断自身满意度时,会与多种标准进行比较,这些标准可能包括过去的条件和他人或自身期望,个人会评价当前的状态或条件与这些标准之间的差异(苗元江,2014)[16]。社会比较是人的一种心理动态,是人们在现实生活中,将自己的能力、境况、观点、感觉等与别人进行比较的过程(Festinger,1954)[17]。从社会心理学角度出发,人们的主观幸福感会受到周围其他人的状况的影响。退休金最初为少部分老年人所拥有的福利,其对老年人主观幸福感的作用可能相对较强,但随着社会保障的普及,以退休金为主要经济来源对老年人的主观幸福度的正面作用可能会逐渐下降。但相较于其他经济收入来源,退休金所带来的经济收入相对稳定,对老年人的主观幸福感可能有正面积极的作用。由此提出以下假设:

假设3:相较于家人及工作提供经济支持,退休金更有助于提高老年人的主观幸福感。

假设4:2014年退休金对老年人的主观幸福感的正面作用比2002年要小。

(三) 服务资源与老年人主观幸福感我国的医疗卫生资源分布差距明显,各地政府对公共资源投入有所不同。公共资源投入较多,当地居民可以享受到的福利也相对较多,其主观幸福感可能相对较高。Kotakorpi和Laamanen(2010)研究发现,政府对医疗卫生的支出有助于提高居民的幸福感[18],亓寿伟和周少甫(2010)研究表明,城镇职工医疗保险以及合作医疗都能显著提高老年人的幸福感,但老年人的主观幸福感存在非常显著的地区差异,城镇老年人的主观幸福感普遍高于农村老年人,东部地区老年人幸福感高于中部,中部高于西部,其中较为重要的一个原因是社会保障如医疗保险等的差异[19]。孙凤(2007)研究认为,公费医疗、医疗保障支出是通过提高健康水平这个途径影响主观幸福感的[20]。

林相森和艾春荣(2008)研究发现,随着年龄的增长,个人医疗需求的增长速度会加快[21]。Hoffman和Paradise(2008)研究指出,有医疗保险的人比没有医疗保险的人使用医疗服务资源的频率更高[22]。老年人对医疗服务的需求相对较大,从公共资源投入机制的角度出发,能够享受卫生福利的老年人更容易产生获得感,但医疗改革导致的诱导需求、医疗服务流程杂乱也可能给老年人带来负面的感受。由此提出以下假设:

假设5:相较于家人支付和自己支付,医疗保险有助于增加老年人的主观幸福感。

假设6:2014年医疗保险对老年人主观幸福感的正面效应比2002年要小。

三、数据和研究步骤 (一) 数据来源介绍本文选取2002年及2014年中国老年人口健康状况调查数据作为初始样本,该调查是由美国杜克大学和北京大学联合组织,在中国具有代表性的22个省、市以及自治区中采取多阶段分层抽样方法随机抽取地区进行入户问卷调查。为了避免重复样本,分别选取这两个年份年龄段为75—84岁的老年人为研究对象,除去缺失关键变量的样本,样本数量分别为3432和1404。

关于老年人主观幸福感的测量,早在定义主观幸福感时就有学者提出主观幸福感应当包括情绪部分(主要是正面情绪的存在以及负面情绪的缺失)和评价部分(生活满意度),Bradburn (1969)、Watson(1988)和Diener(1999)等都对这个观点表示赞同[23-25]。

因此,本文对CLHLS中关于老年人生活评价以及老年人情绪状况的6项问题进行处理,题项分别为“总体来说,您认为您所过的生活是怎么样的呢?”“您总是看到生活积极的一面吗?”“您现在是否和年轻时一样快乐?”“您是否经常感到紧张或害怕?”“您是不是经常感到孤独?”“您是不是觉得越老越不中用?”6项问题的答案均有5个选项,分别是1至5的次序选项,1表示非常幸福或总是, 5表示非常不幸福或从不。对上述6个问题进行反向编码,用Cronbach系数检验这6个问题的内部一致性,2002年的内部一致性信度alpha值为0.7000,2014年的为0.7365,信度较好。问题一至问题三为积极情绪得分,问题四至问题六为消极情绪得分,两者分数分布均为3~15。根据主观幸福感的相关定义,用积极情绪得分减去消极情绪得分计算出各样本主观幸福感的综合分值,综合分值的区间为-12~12。

(二) 研究步骤本文的数据分析主要分两个部分:第一部分是描述性统计分析,统计两个时间老年人的主观幸福度并对比; 第二部分主要使用最小二乘法OLS统计模型进行影响因素的分析,分别建立两个不同的模型并对比两个年份影响因素的效应。

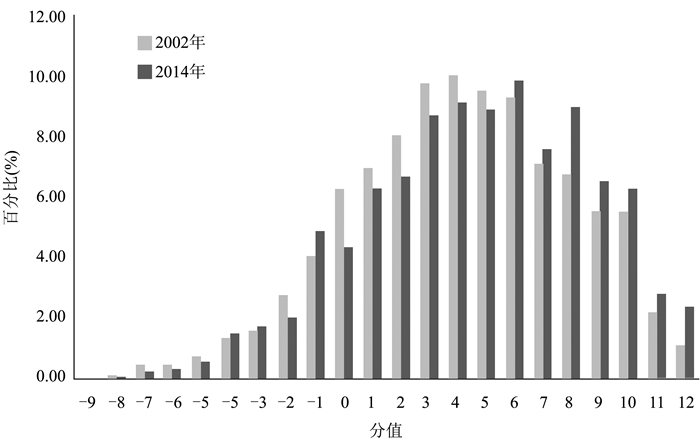

四、统计与分析 (一) 描述性统计图 3将两个年份老年人主观幸福感的综合分值汇总,从数据分布可以看出,大多数的老年人感到比较幸福。相较于2002年,2014年感到非常幸福和一般的老年人所占比率有一定的增长并且自感生活比较不幸福和非常不幸福的占比有所下降。由此可见,老年人的主观幸福度在总体上有所提升。

|

图 3 2002年和2014年老年人主观幸福感得分汇总 |

表 1列出了2002年和2014年因变量及人口特征变量的统计结果。本文对部分人口特征变量进行重新定义和合并选项处理,如婚姻状况中将选项“已婚且同住”定义为在婚,其他选项则为非婚,居住地点将选项“城市”和“城镇”整合为城市。

| 表 1 因变量及人口特征的描述性统计 |

通过对比2002年和2014年的数据结果可以发现,2014年老年人主观幸福感的平均分值较2002年高。虽然老年人接受的养老资源来源更加多样,但家庭仍在养老服务中起基础性的作用。比如居住安排方面,与家人同住依然是老年人的主要选择。在日常聊天对象方面,2002年老年人的主要聊天对象为家人的占比最高,其次则是朋友和邻居,以家人为主要聊天对象的比率出现上升的趋势;2014年聊天对象主要是朋友和邻居的比率大大下降,这很可能是人口迁移导致圈子扩大而人与人之间交流变浅造成的。此外,对比2002年和2014年老年人的主要经济来源发现,由家人提供大部分经济支持的比率从59.65%下降至46.66%,退休金作为日常经济收入的比率增加,对自己的经济状况感到满意的老年人占比增加,认为医疗服务比较充足的老年人占比也有所上升;由此可见,我国的老年人福利有所提升。表 1反映医疗费用主要支付者的状况,家人作为医疗服务费用支付者的比率从65.16%下降至23.80%,医疗保险对家庭的替代作用比较明显。随着社会保障的发展,养老资源在社会层面上越来越“集中”,在家庭层面上逐渐“分散”。

(二) 回归分析与讨论本文通过建立OLS模型检验各变量对于老年人主观幸福感的影响,探究各变量的影响效应是否在不同年份存在差异。

1. 变量选用因变量为老年人的主观幸福感,关键自变量为居住安排、日常生活的关怀照顾者、主要经济来源及经济是否充裕、医疗服务是否充足以及医疗费用承担者,控制变量为年龄、性别、婚姻状况、户口类型、教育年限、他评健康状况等人口学特征变量。在模型中,将与家人同住、主要经济来源为家人的经济支持以及主要依靠家人支付医疗费用等作为参照组进行比较。

2. OLS模型因变量为数值型变量,所以本文采用OLS模型进行统计分析。OLS模型通常用于一个随机变量与多个变量之间线性关系的实证研究,模型的表达式是:

| $ H = {B_0} + {B_1}L + {B_2}C + {B_3}E + {B_4}M \ldots + {B_k}{X_k} + \varepsilon $ |

其中,H为老年人的主观幸福感;L、C、E、M分别为居住安排、关怀照顾、主要经济来源以及医疗服务情况;B0、B1、B2、B3…Bk为待相关系数,其中B0为截距;ε为不可观测的随机误差。

本文使用了2个OLS模型,在模型1中,我们将居住方式、主要经济来源以及医疗费用承担者等关键自变量纳入。如表 2所示,在2002年独自居住相比与家人同住不利于老年人的主观幸福感,而住养老院则会对老年人的积极情绪产生正面的影响,但这一相关性并不明显。日常聊天对象方面,相较于家人,保姆为主要聊天对象会在一定程度上增加老年人的负面情绪,没有人聊天也会对老年人的主观幸福感造成负向作用。数据显示在老年人生病时家人的照顾比其他来源的关怀照顾更有利于老年人的主观幸福度;与家人的照顾相比,来自保姆、朋友和邻居的照顾以及没有人照顾都会显著增加老年人的消极情绪。由此看出,社会支持与老年人主观幸福感显著相关,但“情感支持”的异质性仍然较大,家人对老年人主观幸福感的正面影响程度较大。

| 表 2 老人主观幸福感OLS模型回归 |

经济来源方面,2002年相较于家人的经济支持,以退休金为主要经济来源的老年人拥有较高的主观幸福度。除此之外,充裕的经济也会显著增加老年人的主观幸福感。由此可见,社会保障所带来的经济稳定对老年人的主观幸福感有着积极正面的影响。

表 2可以看出,相较于医疗服务不足的老年人,享受充足的医疗服务会使老年人的主观幸福分值平均增加1.56。在医疗费用的承担者方面,与家人支付医疗费用相比,享受医疗保险的老年人的主观幸福感更高。

模型2加入了人口特征变量,关键自变量的影响仍然显著。从表 2我们可以看到,年龄的增长会对老年人的主观幸福感产生负面的影响;年龄越大很可能意味着健康状况越差,从而影响老年人的主观幸福感。此外,相较于其他婚姻状态,在婚状态更有利于老年人产生主观幸福感。这可能是由于配偶在一定程度上承担了家庭养老的功能。另外,通过表 2我们还发现,相较于农村老年人,城市老年人的主观幸福分值更高,比农村老年人的主观幸福分值高出近0.63。这种显著差异很可能是城乡资源不均等原因所造成的。与农村老年人相比,城市老年人享受到的社会保障及相关服务更为完善,日常活动也更为多样化。受教育程度方面,教育能显著提高个体的主观幸福感,受教育程度越高,老年人感到幸福的可能性相对越高。受教育的老年人社会地位相对较高,对其主观幸福感有着正面的影响。健康状况对于老年人的主观幸福感起着至关重要的作用,相比身体不健康的老年人,身体健康的老年人更有可能感到幸福。

为了更直观地对比两个年份的影响因素变化,检验时间效应,本文构建一个完全交互模型,将时间变量T(2014年=1,2002年=0)与其他自变量做交互项,模型表达方式如下:

| $ H = {B_0} + {B_1}L*T + {B_2}C*T + {B_3}E*T + {B_4}M*T \ldots + {B_k}{X_k}*T + \varepsilon $ |

根据表 2可以看出,相较于2002年,2014年独自居住对于老年人主观幸福感的负面影响程度减弱(-0.906 < -0.535),这或许表明,老年人对于独自居住的接受程度变强,大力推行的社区居家养老服务或许能帮助老年人更好地适应独自居住生活。然而值得注意的是,在生病时,与家人的照料相比,其他来源的关怀照料会显著降低老年人的主观幸福感,这种消极效应在2014年更为明显。来自家人关怀照顾的正面作用增强,假设2没有得到验证。这说明,关怀照顾的多样化并没有改变情感上“差序格局”的状况。在日常聊天对象方面,相比2002年,2014年与朋友和邻居聊天对老年人主观幸福感的积极作用显著增加,没有人聊天的消极效应有所减弱。此外,2002年和保姆聊天有助于提高老年人主观幸福感,但是2014年数据显示,这一正面效应转变成为负面效应,这或许是老年人对市场养老资源的信任度下降所造成的。

在经济资源方面,对比2002年,2014年退休金与老年人主观幸福感之间的相关系数有所降低(0.300 < 0.500),这可能是退休金的普及所造成的,假设4得到验证。此外,与2002年相比,2014年经济状况的相关系数增加(2.214 > 1.604),这意味着充裕的经济条件对于老年人主观幸福感的积极作用更加明显。

服务资源方面,2014年充足的医疗服务对老年人主观幸福度的积极效应增强,相关系数由2002年的1.21上升至1.36。由此可见,医疗服务对于老年人主观幸福感的重要性有所增强。医疗费用承担方面,医疗保险对于老年人主观幸福感的正面作用有所减弱。医疗保险覆盖面更广,意味着老年人享受公共医疗资源的概率增大,有限的医疗资源可能会引发一些矛盾,导致医疗保险对老年人的正面作用减弱,而老年人能够自费的正面作用增强,假设6得到验证。

年龄和性别方面,2014年年龄对老年人主观幸福度的影响系数有所改变,从负相关变为正相关,但影响程度并不大。和2002年相比,2014年老年人婚姻状况与其主观幸福度的相关系数增加,2014年婚姻给老年人主观幸福感带来的正面作用比2002年更强,这也从另一方面验证家庭庇护对老年人主观幸福感的积极影响。至于户口类型与老年人主观幸福感,2014年居住在城市对老年人的正面作用较2002年没有较大的差异,但城乡差异仍然存在,受公共政策“城市偏好”的影响,居住在城市意味着拥有相对优越的公共服务资源,从而影响主观幸福感。教育影响因素方面,2014年教育的正面效应较2002年减少。此外,表 2显示,不管是2002年还是2014年,健康状况与老年人的主观幸福感之间的相关系数都较高,这也可以从一定程度上表明健康对老年人的重要程度。

五、结论与讨论针对老年人主观幸福感的研究非常多,以往的研究多是基于横截面数据,建立相关的理论模型对影响主观幸福感各个因素进行分析。考虑到经济社会背景的变化,本文基于2002年及2014年中国老年人健康状况调查数据比较社会保障制度成熟期前后关怀照顾、经济来源以及医疗服务对老年人主观幸福感的影响,结合差序格局理论、社会比较理论以及公共资源投入机制,归纳出以下三点结论:

关怀照顾者对老年人主观幸福感影响差异显著,来自家人的关怀照顾更有利于提升老年人的主观幸福度。独自居住会对老年人的主观幸福感产生显著的负面效应,但这种负面效应在社会保障制度成熟期有所下降。但即使社会保障制度较为成熟,情感资源对老年人主观幸福感的“差序格局”仍然存在。

不同主要经济来源对老年人主观幸福感的作用也有所差异,但区别于情感资源,经济资源方面社会保障对家庭及个人有较强的替代作用。不管是社会保障制度初期还是成熟期,在其他因素一致的情况下,以退休金为主要经济来源的老年人感到幸福的可能性较高,充裕的经济条件对老年人主观幸福度的重要性显著增加。对此,本文认为,在家庭的经济支撑功能被社会保障所替代的过程中,老年人对自身经济状况的关注度上升。因此,扩大养老保险的覆盖范围,减少老年人的经济不稳定性有助于增加老年人的主观幸福感。

最后,充足完善的医疗服务有利于提升老年人的主观幸福感;此外,拥有医疗保险能显著增加老年人的主观幸福感,但其正面效应有所减弱。制定合理有效的医疗资源分配制度是当务之急。

综上所述,本文认为由于家庭养老保障功能减弱而导致个人养老风险增强,社会保障成熟期的老年人会更加关注自身的经济状况以及区域内公共服务资源状况。在这一基础上,较为稳定的经济来源和医疗服务会分散风险,从而对老年人主观幸福感起到正面积极的作用。在经济与服务供给方面,家庭与社会所提供的资源较为“同质”且相互替代性较强,但来自家人的情感支持和关怀照顾仍然难以取代。

| [1] | 刘振杰. 家庭保障在现代社会保障体系中的功能及地位浅析[J]. 经济问题探索, 2005(7): 37–39. |

| [2] | 罗红光. "家庭福利"文化与中国福利制度建设[J]. 社会学研究, 2013(3): 145–161. |

| [3] | 费孝通. 家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1983(3): 7–16. |

| [4] | 孙鹃娟. 劳动力迁移过程中的农村留守老人照料问题研究[J]. 人口学刊, 2006(4): 14–18. |

| [5] | 丁建定. 中国养老保障制度整合与体系完善[J]. 中国行政管理, 2014(7): 7–10. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2014.07.01 |

| [6] | 刘西国. 社会保障会"挤出"代际经济支持吗?——基于动机视角[J]. 人口与经济, 2015(3): 116–126. |

| [7] | 刘柏惠, 寇恩惠. 社会化养老趋势下社会照料与家庭照料的关系[J]. 人口与经济, 2015(1): 22–33. |

| [8] | 费孝通. 乡土中国生育制度[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998. |

| [9] | 杜鹏, 王红丽. 老年人日常照料角色介入的差序格局研究[J]. 人口与发展, 2014, 20(5): 85–92+141. |

| [10] | WANG X. Subjective Well-being Associated with Size of Social Network and Social Support of Elderly[J]. Journal of Health Psychology, 2016,21(6): 1037–1042. DOI: 10.1177/1359105314544136 |

| [11] | KIRCHENGAST S, HASLINGER B. Intergenerational Contacts Influence Health Related Quality of Life (HRQL) and Subjective Well Being among Austrian Elderly[J]. Coll Antropol, 2015,39(3): 551–556. |

| [12] | CHEN F, SHORT S E. Household Context and Subjective Well-Being among the Oldest Old in China[J]. Journal of Family Issues, 2008,29(10): 1379–1403. DOI: 10.1177/0192513X07313602 |

| [13] | ZHOU Y, ZHOU L, FU C, et al. Socioeconomic Factors Related with the Subjective Well-being of the Rural Elderly People Living Independently in China[J]. International Journal for Equity in Health, 2015,14(1): 5–14. DOI: 10.1186/s12939-015-0136-4 |

| [14] | 刘宏, 高松, 王俊. 养老模式对健康的影响[J]. 经济研究, 2014(4): 80–93+106. |

| [15] | 李建新, 骆为祥. 社会、个体比较中的老年人口生活满意度研究[J]. 中国人口科学, 2007(4): 65–73+96. |

| [16] | 苗元江. 跨越与发展——主观幸福感的过去、现在与未来[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2014(5): 122–128+160. |

| [17] | FESTINGER L. A Theory of Social Comparison Processes[J]. Human Relations, 1954(7): 117–140. |

| [18] | KOTAKORPI K, LAAMANEN J P. Welfare State and Life Satisfaction:Evidence from Public Healthcare[J]. Economica, 2010,77(307): 565–583. |

| [19] | 亓寿伟, 周少甫. 收入、健康与医疗保险对老年人幸福感的影响[J]. 公共管理学报, 2010, 7(1): 100–107+127-128. |

| [20] | 孙凤. 主观幸福感的结构方程模型[J]. 统计研究, 2007(2): 27–32. |

| [21] | 林相森, 艾春荣. 我国居民医疗需求影响因素的实证分析——有序probit模型的半参数估计[J]. 统计研究, 2008(11): 40–45. DOI: 10.3969/j.issn.1002-4565.2008.11.007 |

| [22] | HOFFMAN C, PARADISE J. Health Insurance and Access to Health Care in the United States[J]. Annals of the New York Academy of Science, 2008(1136): 149–160. |

| [23] | BRADBURN N M, NOLL C E. The Structure of Psychological Well-being[M]. Chicago: Aldine, 1969. |

| [24] | WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect:The PANAS[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988,54(6): 1063–1070. DOI: 10.1037/0022-3514.54.6.1063 |

| [25] | DIENER E, SUH E M, LUCAS R E, et al. Subjective Well-being:Three Decades of Progress[J]. Psychological Bulletin, 1999,125(2): 276–302. DOI: 10.1037/0033-2909.125.2.276 |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20