高速铁路是由工务、电务、牵引供电、通号、客站及高速列车等多个子系统组成的复杂的系统工程,是现代社会一种快捷舒适、绿色环保的运输方式。近年来,我国高铁技术发展迅速,已经步入了世界先进行列,我国成为世界上高铁发展速度最快、运营速度最快、运营里程最长、在建规模最大的国家。目前,我国高铁累计运送旅客超过70亿人次,每天运营着2 500多列动车组。

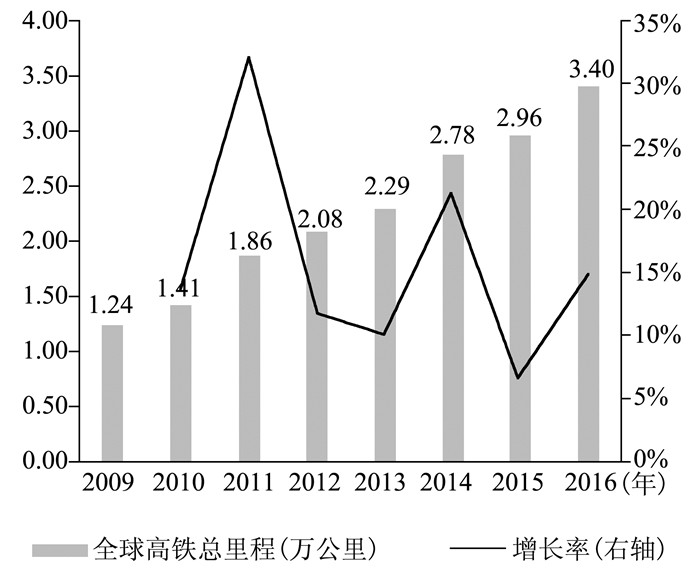

截至2016年底,我国高铁营业里程超过2.2万公里,占世界高铁总里程3.4万公里的60%以上,“四纵四横”高铁主骨架基本建成;到“十三五”末,我国高铁运营里程将达到3.0万公里;到2025年,我国高速铁路运营里程将达到3.8万公里,基本形成以高速铁路为骨架,覆盖我国80%的50万以上人口城市的“八纵八横”快速客运网。

我国高铁商业运营速度世界最快。2010年12月3日,世界高铁大会在北京召开的前夕,我国的高铁试验列车在京沪高铁枣庄至蚌埠段创造了时速486.1公里的记录;2014年1月16日中国中车制造的CIT500型“青铜剑”列车,轮轨试验速度达到了时速605公里;2015年6月我国具有完全产权的中国标准动车组“复兴号”成功研制并下线试验,表明我国高铁动车在牵引制动、网络控制、转向架等方面不但摆脱了核心技术受制于人的局面,同时还实现了产品的简统化和标准化,大幅降低了制造及运营成本[1]。2017年9月21日,“复兴号”在京沪高铁按时速350公里速度载客运营,标志着中国高铁开始领跑世界。

我国高速铁路建设取得了巨大成就,但是近年来我国高速铁路“走出去”并非一帆风顺。我国高铁在海外市场面临着与日本、德国、法国的传统高铁强国的同台竞争,中国标准尚未被完全接受和认可,高铁“走出去”还面临着各种风险和挑战。徐飞的《纵横“一带一路”——中国高铁全球战略》对我国高铁“走出去”的战略进行了阐述,提出了中国高铁“走出去”的十大挑战[2]143-179。也有文献关注我国推进“一带一路”海外投资的全球金融影响、市场约束及“敌意风险”治理[3],“一带一路”建设中的风险控制[4]。鉴于此,本文首先对中国高铁“走出去”的现状进行了梳理,对面临的机遇、风险和挑战进行了系统分析,期望对我国高铁扬帆出海提供一定的参考依据。

|

图 1 2009—2016年全球高铁总里程及增长情况 |

我国“一带一路”倡议涉及亚洲大部及欧洲部分区域,覆盖65个国家。在“一带一路”倡议背景下,中国高铁紧跟国家建设步伐,结合中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚、中巴等六大经济走廊建设,制订了中国高铁“走出去”战略规划,中国规划的“高铁丝绸之路”主要涉及欧亚、中亚高铁和泛亚高铁这三条。其中,泛亚高铁中的雅万高铁及中泰高铁一期工程(3.5公里)已经开工建设。

| 表 1 近年来中国高铁“走出去”相关项目统计(不完全统计) |

高铁作为我国最亮丽的名片,国务院高度重视,并给予了充分支持。习近平总书记和李克强总理多次在外交场合进行强力推荐。2017年5月,在“一带一路”倡议高峰论坛上习总书记向大会宣布:成立“一带一路”财经发展研究中心、建设促进中心,同多边开发银行共同设立开发融资合作中心;向丝路基金新增资金1 000亿元,提供总计3 800亿元的等值人民币专项贷款。这些重大举措,将为我国铁路走出国门带来重大的历史机遇。

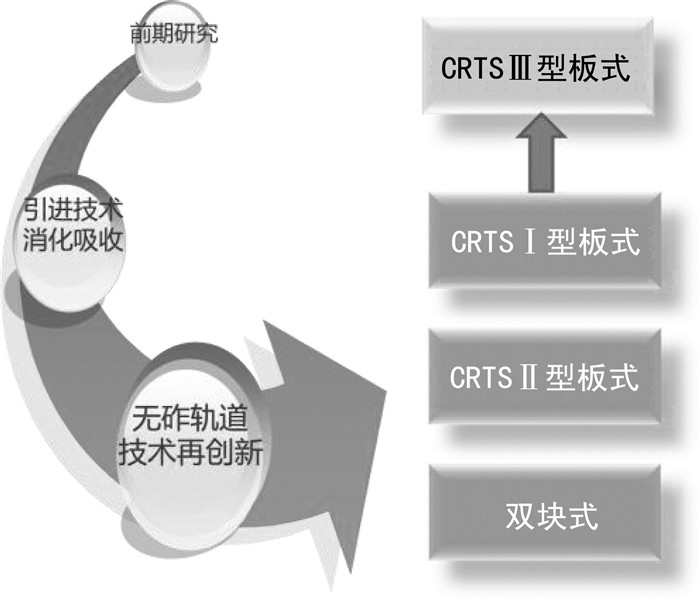

2. 高铁技术体系完备,整体优势明显中国高铁尽管发展时间不长,但从起步阶段便瞄准世界最先进的高速铁路技术,通过自主研发和引进、消化、吸收和再创新相结合方式,形成了包含工程建设、工务维修、动车组、通信信号、列车控制、运营管理等方面完善的技术体系,能够适应各种气候、地质和运营条件,在世界上独树一帜。我国拥有全球最庞大、完整的高铁供应链,具有建设、装备及运营维护有机结合的高铁“走出去”的整体优势。

|

图 2 中国高速铁路技术体系 |

中国国土面积大,地质条件复杂、气候变化多样。在已经开通运营的高铁中有平原地区的京沪、京津高铁;艰险山区如武广、石太、沪昆、贵广、西城高铁,其中石太客专太行山隧道全长27.8公里;高寒地区如哈大、哈齐、沈丹、吉图珲高铁,其中哈齐客专最低温度可达零下40摄氏度;风沙地区如兰新高铁,每年260多天沿线风力达8级以上;干旱地区如兰新、呼张高铁;沿海地区如厦深、海南西环等。中国高铁在克服建设过程遇到的各种各样的困难和挑战的过程中,积累了应对软土、湿陷性黄土、膨胀土、冻土等复杂地质条件和严寒、干旱、风沙及沿海气候环境的高铁建设与运营维护经验,具备了高铁“走出去”的硬实力。

4. 建设成本优势明显世界银行报告指出,我国时速350公里无砟轨道高铁建设成本约为每公里1.2亿元人民币左右,欧洲高铁的建设成本约为每公里2亿元人民币,而美国加州高铁建设成本预计将高达每公里3.2亿元人民币,中国高铁造价只有国外造价的三分之一到二分之一,成本优势十分明显。

5. 资金实力强,具有工程建设、装备及维护运营有机结合的整体优势一是我国综合国力和企业实力逐步增强,是中国高铁“走出国门”的重要支撑,加之中国高铁“走出去”集成了商品贸易、服务贸易和资本输出三大方式,“铁路+金融”整体联动的合作模式在国际市场具备较强的竞争力;二是中国运营着全球60%以上的高铁,拥有全球最为庞大、完整、高效的供应链,具有工程建设、装备及维护运营三者有机结合的整体优势。

三、我国高铁“走出去”面临的风险2003年第一条高铁秦沈客运专线开通运营至今,我国高铁通过自主研发及引进、消化、吸收、再创新等手段实现了突破、跨越和领跑,在国际上的影响力不断提升。在“一带一路”倡议下,中国高铁全面“走出去”,既面临重大的历史机遇,同时也将面临各种风险和挑战。

(一) 政治风险政治风险是指因投资者所在国与东道国发生战争、内乱或者政治环境发生变化、政权更迭、政局不稳定给投资企业带来经济损失的可能性,这是中国高铁“走出去”的最大风险。当前,全球政治形势变幻莫测,围绕全球治理体系和全球利益格局的战略博弈越来越复杂,整体风险水平呈上升趋势,热点、焦点和难点增多,“黑天鹅”事件频现。特别是“一带一路”沿线国家社会政治不稳定,政党之间斗争激烈、非正常政权更迭时有发生。而国外高铁项目建设一般需要5~8年,有时要经历几届政府,这其中的不确定因素将大幅增加。诸如缅甸的政治转型和民地武装问题、泰国和孟加拉国的政局动荡等,都会对我国高铁“走出去”产生重大影响。

案例1 中泰高铁项目自2013年10月开始运作。之后,因为泰国政变,项目停滞。2014年11月,泰国政府与我国重新商议合作事宜。经过多轮协商谈判,进展艰难。2016年3月泰方又计划放弃从中国贷款方案,自筹资金建设中泰铁路,但仍计划采用中国技术和装备,并邀请中方企业进行技术咨询。2017年12月21日下午,中泰铁路合作项目一期工程在泰国呵叻府举行开工仪式。

案例2 墨西哥高铁全长210公里,设计时速300公里,造价43亿美元,2014年, 墨西哥政府宣布中国企业中标墨西哥高铁项目,但随即宣布取消中标结果。究其原因,与墨西哥内部的政党斗争不无关系。

(二) 经济风险经济风险主要指由于经济形势、经营环境、经营战略、经营决策、竞争对手、市场供求及价格等的变化导致投资的经济损失的可能性,其中包括资金风险、利率风险、市场风险、汇率风险、税率风险等。

铁路基础设施建设项目具有建设周期长,投资规模大,投资回收期长,风险点多等特点[5],由于“一带一路”沿线部分国家经济发展水平落后,资金缺乏,严重依赖我国政府和企业的贷款及融资。如何规避经济风险,这是我国高铁“走出去”亟待研究的重大课题。例如,设计时速220公里、全长480公里、总造价75亿美元的委内瑞拉迪阿高铁,是中国高铁施工第一次全面走向海外,也是迄今为止中国在国外非石油领域签署的金额最高的一项合同,被称为我国企业在南美洲铺设的高铁“第一轨”。2009年开工,原计划2012年完工。后因遭遇委内瑞拉经济严重下滑项目停滞至今。

(三) 政策、法律风险政策、法律风险主要包括市场准入、税收政策、知识产权、劳资关系、投融资、招投标、安全环保、外资审查、反垄断调查、国家安全审查等。

“一带一路”沿线国家众多,其政策、法律体系与中国不尽相同,有的国家与中国甚至属于不同法系,易产生法律信息不对称的风险。中国高铁“走出去”将面对项目所在国关于反垄断调查、企业业绩及从业人员资质、环保、财务税收、市场准入、劳动合同、知识产权和专利等方面的严苛要求,还要面对社会政局不稳可能导致汇率、利率、税率剧烈波动的风险。比如2017年2月,欧盟就针对匈塞高铁的财务可行性和评估招标程序等展开了调查。

(四) 安全风险安全风险主要包括武装冲突、恐怖主义、暴力示威游行、民族分裂主义、宗教极端主义、暴力犯罪、跨国有组织犯罪、绑架勒索等。

“一带一路”沿线涵盖65个国家,44亿人口,民族众多,教派林立。中东、中亚、东南亚等地区的国际恐怖主义、宗教极端主义和暴力犯罪活动猖獗,严重威胁着“一带一路”沿线工程建设及安全运营。例如2004年6月10日,中铁铁建下属的施工企业在阿富汗昆都士一处工地遭到了恐怖袭击,导致11名中国工人当场死亡。

四、我国高铁“走出去”面临的挑战 (一) 误解与疑虑部分国家对“一带一路”倡议的初衷心存误解和疑虑,认为中国高铁低价加融资,是在赔本赚吆喝;同时担心中国高铁建设是否能遵循国际标准、执行当地的环保政策;更有少数国家散布“中国以‘一带一路’建设为工具,以亚投行为手段称霸世界,推行新殖民主义”的谣言。我们“一带一路”表述中避免用“战略”二字而采用“倡议”的原因,也是为了避免沿线国家产生误解。

(二) 竞争博弈激烈中国高铁“走出去”将与日本、法国、德国、加拿大等传统高铁强国进行博弈。尤其是和日本的竞争,除经济因素外,更多的则掺杂着复杂的地缘政治因素,出口高铁之战已经成为中日之间为争夺亚洲政治影响和规则制定权、主导权的“代理战争”[1]。2017年9月28日德国西门子与法国阿尔斯通的铁路板块宣布合并,西门子CEO在接受媒体采访时说“我们需要加强我们的竞争力,亚洲强有力的玩家改变了全球市场格局”!剑指中国中车。可以预测,将来中国中车在海外市场将面临着更加激烈的竞争。

案例1 雅万高铁。2015年9月,日本方案造价62亿美元, 工期5年,25%的投资需由印尼政府承担;中国方案造价55亿美元,工期3年,不需要印尼主权信用担保,最后中方中标。

案例2 泰国高铁。2014年12月,中泰宣布共建高铁,后来泰国认为中方贷款利率过高(与雅万比),谈判僵持,2015年5月日本借机“插足”,通过提供利率不到2%官方援助贷款,争取到了泰国清迈—曼谷高铁的建设权,一个月后即2015年6月泰国宣布放弃中泰高铁方案。

案例3 印度高铁。2015年中日竞争印度首条高铁“孟—艾”项目,日本政府为争取中标,承诺提供120亿美元、0.1%超低利率和50年的超长还款期的优厚条件,最终中标。

(四) 国际化复合型人才缺乏中国高铁“走出去”需要大量的国际化复合型人才,目前急需具有国际视野、精通所在国语言及文化的国际化复合型人才和熟练掌握FIDIC、NEC等国际通用合同条款、熟悉海外规范标准的建设管理人才,同时也迫切需要精通国际政策法律和贸易规则,熟悉项目所在国法律政策的优秀人才。

|

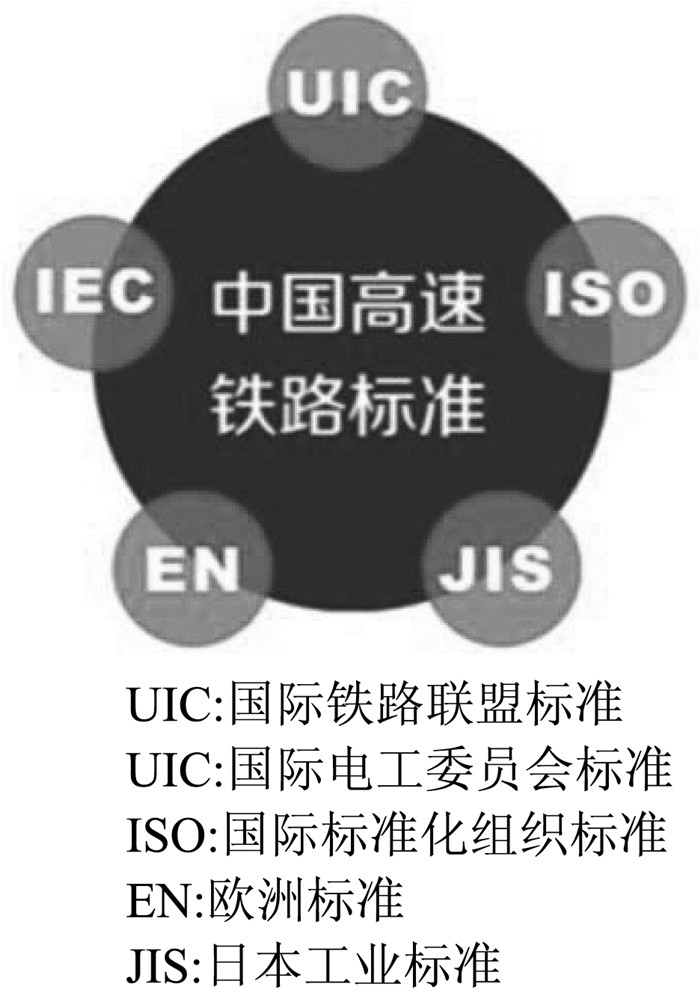

图 3 中国高速铁路无砟轨道创新过程 |

21世纪是知识产权的世纪、专利技术的世纪,谁掌握了知识产权和专利技术,谁就拥有话语权,就可以主导市场。由于我国当初是从国外公司引进了相关技术,在客观上造成了我国高铁装备技术整体出口时,通过引进、消化、吸收和再创新及自主研发的具有完全知识产权的高铁技术在某些方面并未得到国际社会的一致认可,并可能受到质疑。此外,拥有高铁技术的德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎等跨国公司,在中国及其他可能建设高铁的国家已经抢先申请了专利,并在与中国竞争高铁项目时利用专利优势进行竞争。

目前,知识产权仍然是制约我国高铁装备“走出去”的主要问题,甚至知识产权和专利数量往往对某个项目的竞标起着举足轻重的作用。高铁技术在中国的相关专利申请共计28 296件,中国籍申请人的专利申请量占86.2%,德国在中国高铁通信信号、动车组领域申请300件;而德国在俄罗斯申请342件,中国在俄罗斯仅12件;德国在印度申请210件,中国在印度仅3件。可见我国的知识产权工作有待加强,尤其要加强在国外的申请工作。

我国高铁部分核心技术知识产权尚掌握在外方手中,因专利授权仅能在中国境内使用,无法参与国际竞争,需自主创新进行突破,如京津、京沪等高铁采用的CRTSⅠ、Ⅱ型板式无砟轨道,当时日本、德国授权仅能在我国境内使用,为了无砟轨道“走出去”,我们研发了具有自主知识产权的CRTSⅢ型板式无砟轨道,在沈丹、郑徐等项目进行了铺设,并将在雅万高铁中采用。

(六) 标准壁垒标准是一个国家的主权在经济领域的延伸,也是一个国家实施非关税壁垒的重要手段[6]。中国高铁标准是以我为主、兼容并蓄的标准,在主要依靠自主成果形成标准的同时,直接采用或修改采用UIC、IEC、ISO等国际先进标准,与国际标准能基本实现接轨和互融互通。但是,我国的标准国际化工作目前存在以下问题:一是中国铁路标准体系的知名度不高,尚未得到国际上的普遍认可;二是目前尚未形成系统、完整的外文译本[5];三是由我国主导制定的国际标准数量不多,仅占国际标准总数的0.7%[7], 这是中国高铁“走出去”的最大障碍之一。例如:全长158公里的土耳其“安卡拉—伊斯坦布尔”铁路二期工程设计和施工采用欧洲标准,是中国企业在海外承揽的第一个高铁项目。2005年中国企业中标后,历时8年才完成了相关工程(在中国境内一般3~4年)。究其原因,不是因为地质复杂、结构特殊,而是因为中国企业第一次进入欧洲市场,高铁采用的所有的来自中国的机车、钢轨、橡胶垫片等产品装备都要经过欧洲标准认证,大幅增加了建设成本,使我国的高铁成本优势不再明显。

对比中外标准,我国铁路工程建设标准存在以下问题:

第一,中外铁路技术标准在体系架构与标准内容上存在一定的差异,中国企业在海外项目实施过程中与外方在技术标准上的对接存在一定的困难。

第二,中国高铁技术标准依据中国国情,从勘察、设计、施工、监理及验收等环节明确提出了实现功能性的方法,规定的内容详细,强制性条款偏多。但是,标准对共性的、基本功能性能及计算原理等的内容表述、提炼及归纳不够。如埃塞俄比亚铁路的道砟问题。

第三,中国标准在规范性、严谨性和精准性方面尚须提高和完善。比如,钢轨的欧洲标准包括物理和化学的成分多少、合金含量的比例多少,中国标准则未涉及[8]。

|

图 4 中国高速铁路标准体系 |

国内高铁在建设及运营期间遇到的困难及病害,需要进一步研究和解决,这是我国高铁“走出去”的前提和基础。目前我国高铁建设工程中遇到了诸如路基沉降、路基及隧道上拱变形、季节性冻土地区冻胀问题,复杂地质隧道超前探测及施工、深水大跨桥梁施工、风沙及雪害、无砟轨道高温胀轨等问题,尽管这些问题我们多数都已经克服,但仍需要进一步系统研究,总结归纳。

部分核心技术还需通过自主创新进行深入研究。一是我国高铁的部分核心技术还未完全掌握,尚需通过自主创新进行深入研究突破;二是我国高铁虽然已经在领跑世界,但要保持优势,仍需要持续不断进行技术创新。我们高铁在“十三五”期间力争达到以下科研目标:完成时速400公里高速铁路技术标准研究与制定;形成覆盖时速160公里、250公里、350公里、400公里不同速度等级的中国标准动车组系列产品;自主化CTCS-2/3级列控系统在铁路推广应用;基于LTE的下一代移动通信技术在铁路投入应用;不断电自动化分相系统投入应用;地震预警系统在高速铁路全面推广应用等。

五、结束语从2003年中国第一条高铁秦沈客运专线开通运营至今,中国高铁通过自主研发及引进、消化、吸收、再创新等手段实现了突破、跨越和领跑,取得了辉煌的成绩。中国高铁具有技术体系完备、建设管理和运营维护经验丰富、建设成本较低的优势,高铁作为我国“一带一路”倡议中交通设施互联互通的重要组成部分,必将迎来重大的历史机遇。雅万高铁的实质性开工,标志着采用中国标准、中国技术和中国装备的高速铁路第一次在海外落地生根,中国高铁“走出去”迈出了实质性的步伐。

在“一带一路”倡议的背景下,中国高铁“走出去”将面临政治、经济、政策、法律和安全等诸多风险,其中政治风险是中国企业面临的最大风险,经济和法律风险则是关系到企业在海外的融资安全及营利能力,安全风险则关系到海外技术管理人员的生命财产安全。建议我国一是能尽快成立国家级的“中国高铁走出去”领导小组,构建对外投资国家政治风险评级、预警和管理机制;二是研究搭建区域性的高铁“走出去”金融平台,依托“丝路基金”和“亚投行”,完善高铁建设投融资体系,控制中国企业在海外的融资风险。

中国高铁“走出去”同时也将面临各种挑战,一是要积极应对“一带一路”沿线国家可能存在的误解与疑虑,做好沟通,讲好中国故事;二是强化高铁专利在海外的申请,采取有效措施推广中国高铁标准,积极应对来自日本、德国、法国等高铁强国的专利与标准壁垒;三是要加大人才培养、科技创新和自主研发力度,集中精力研究突破制约高铁“走出去”的重大核心技术,努力提高自主知识产权及高铁核心部件的国产化比率。我们要抓住中国高铁“走出去”的历史机遇,通过国家级高层次协调,强化风险控制,加强科技创新,完善投融资模式,提高我国高铁在海外的核心竞争力,突破壁垒,引领全球。

| [1] | 傅志寰. 关于我国高铁引进与创新的思考[J]. 中国铁路, 2016(10): 1–4. DOI: 10.3969/j.issn.1001-683X.2016.10.001 |

| [2] | 徐飞. 纵横"一带一路"——中国高铁全球战略[M]. 上海: 格致出版社, 2017. |

| [3] | 保建云. 论我国推进"一带一路"海外投资的全球金融影响、市场约束及"敌意风险"治理[J]. 中国软科学, 2017(3): 1–10. |

| [4] | 卢国学. "一带一路"建设中的风险控制[J]. 人民论坛, 2016(1): 68–70. |

| [5] | 李宝仁. 中国铁路"走出去"投融资战略[J]. 中国铁路, 2015(7): 6–9. |

| [6] | 王春芳. 铁道行业专利标准化现状及策略研究[J]. 铁道工程学报, 2016(12): 120–125. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2106.2016.12.025 |

| [7] | 曾广颜. "一带一路"让中国铁路标准"走出去"[J]. 国际视野, 2017(6): 67–68. |

| [8] | 杨吉忠, 高柏松, 徐俊. 中国铁路工程建设标准"走出去"面临的问题及对策分析[J]. 一带一路报道, 2016(2): 66–71. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20