2013年9月和10月,中国先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)的重大倡议,并于2015年3月发布了《推动共建“一带一路”的愿景与行动》,提出加强与沿线国家在农业等诸多领域的经贸合作与交流[1]132,而东盟正是中国落实“一带一路”倡议的重点和优先方向。截至2015年,中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易总额达548.73亿美元,其中与东盟农产品贸易高达343.95亿美元,占比超过60%,远超与“一带一路”沿线其他国家或地区的农产品贸易额,同时东盟还是中国最大的农产品贸易伙伴,中国与东盟农产品贸易额占中国与世界农产品贸易总额的16.38%。东盟国家大部分地处热带,热量与降水充沛,而中国除海南省以外大部分地区属亚热带和温带,在气候和农业生产条件方面存在较大差异。农业生产资源禀赋的不同决定着双方在农产品贸易方面存在着较为广阔的空间[2]。未来凭借“一带一路”国际合作平台,中国与东盟国家的农产品贸易将掀开新篇章。在此背景下对“一带一路”倡议提出前后的中国与东盟农产品贸易特征变化进行详细的梳理与分析,将对双方进一步拓宽贸易领域,优化贸易结构,挖掘贸易新增长点,促进贸易平衡具有重要意义。

随着中国与东盟合作升温,对中国与东盟双边农产品贸易关系的研究也逐渐增多,已有研究主要集中在两个方面,一方面是不同阶段以及不同侧重点的中国与东盟农产品贸易特征研究,比如孙林(2005)着重研究了1987—2002年间中国与东盟农产品贸易的竞争关系[3],谢思娜等(2013)分析了2001—2011年中国-东盟农产品贸易结构变化及互补性[4],冯中朝和朱诗萌(2015)研究了2004—2013年中国-东盟农产品产业内贸易的发展情况[5]等;另一方面是贸易环境改变对中国与东盟农产品贸易影响的研究,如中国-东盟自由贸易区建立、贸易壁垒变动、东盟贸易便利化以及消费偏好差异等因素对中国与东盟农产品贸易的影响研究[6-9]。近年来,“一带一路”倡议的提出掀起了围绕沿线地区国际贸易的研究热潮,学术界不断涌现出关于中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易的相关研究,而这些研究的差异主要表现在研究对象的不同上,如选取“一带一路”沿线65国、丝绸之路或海上丝绸之路经济带沿线国家、“一带一路”中的某国或某区域等与中国的农产品贸易进行研究[10-15]。综上,当前丰硕的研究成果与系统的研究方法都值得本文借鉴,但尚且没有在“一带一路”背景下对中国与东盟农产品贸易特征变化进行详细梳理的研究成果。在大力发展“一带一路”建设的背景下,系统研究中国-东盟双边农产品贸易,并总结其变化特征,对保障我国农业健康稳定、续写与东盟农产品贸易合作的新篇章具有十分重要的现实意义。

二、分析框架与数据说明 (一) 分析框架根据经典国际贸易理论可知,比较优势是双方开展贸易的基础,贸易双方往往因为存在气候条件、地理位置、社会资源、人力资本等资源禀赋差异,所以在生产不同产品,尤其是农产品时各具比较优势,通过贸易实现双方的互惠共赢[16]。在掌握双方各自农产品比较优势的基础上,分析中国与东盟之间的农产品贸易往来,有助于深入研究中国与东盟农产品贸易状况。若贸易双方向对方出口自己具有比较优势的农产品,或双方各自具有比较优势的农产品存在较大差异,可以认为双方的贸易以互补性为主,反之则存在较强的竞争性。而对中国与东盟农产品贸易现状的研究是为了促使双方贸易在未来可以持续稳定的增长,因此,结合比较优势来分析中国与东盟农产品贸易的紧密程度及其增长速度的变化情况,有助于准确获知双方农产品贸易的增长潜力,而对中国与东盟农产品贸易的内在贸易类型进行分析,有助于把握未来农产品贸易的发展方向。基于以上考虑,为了全面了解近些年中国与东盟之间的贸易发展情况,特别是“一带一路”倡议提出以来双方贸易特征的变化,进而探究未来发展前景,本文首先从贸易规模与结构入手阐明双方农产品贸易发展概况,然后依次从比较优势、贸易互补性、贸易强度及产业内贸易等角度深入探究中国与东盟之间的农产品贸易关系。

(二) 数据说明在开展农产品贸易相关研究之初,需首要解决农产品范围的界定问题,但在实际执行中,尚且没有形成一致的统计口径[17]。《国际贸易标准分类》(SITC编码)、《海事合作理事会税则商品分类目录》(CCCN编码)以及《商品名称及编码协调制度》(HS编码)是国际贸易中常用的产品分类方法。各个国家或地区也多是在以上3类编码的基础上对农产品贸易进行统计的。在针对中国农产品贸易进行研究时,常用的统计口径有SITC编码0~4章(不含第3章)、HS编码1~24章加51~53章和中国农业部界定的20类农产品。与农业部的划分标准相比,前两种统计口径相对粗糙,比如SITC编码按照原料、半成品和制成品对商品进行分类,导致同一种农产品在多个章节重复出现;HS编码1~24章加51~53章的方法略显冗长的同时却还未能将精油、生(毛)皮、胶等多类农产品涵盖在内。基于以上考虑,本文将采用农业部公布的20类农产品口径进行计算分析,即谷物、棉麻丝、油籽、植物油、饮品类、蔬菜、水果、坚果、花卉、饼粕、干豆(不含大豆)、水产品、畜产品、调味香料、精油、粮食制品、粮食(薯类)、药材以及其他农产品。鉴于已有学者对早年间中国与东盟的主要农产品贸易特征做过研究,此处便不再重复计算,加之本文研究重点的是“一带一路”倡议前后中国与东盟农产品贸易的变化特征,结合数据可获得性,最终选取2005—2015年的相关农产品贸易数据。文中数据均来源于UN COMTRADE数据库。

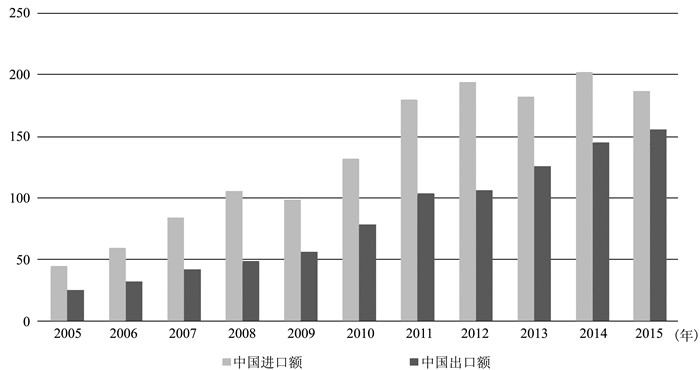

三、“一带一路”倡议前后中国与东盟农产品贸易特征变化分析 (一) 贸易规模进一步扩大,贸易逆差大幅收窄中国与东盟农产品贸易规模庞大,且增长迅速。中国于2010年超越美国成为东盟最大的农产品贸易伙伴国,并且近几年来始终位居首位。截至2015年,中国与东盟农产品贸易总额达到343.95亿美元,约占同期中国或东盟与世界农产品贸易总额的1/5,与2005年的70.82亿美元相比,增长了近4倍,与2012年即“一带一路”倡议提出前一年的301.03亿美元相比增长了14.26%。具体来看,2005—2015年间中国对东盟农产品进出口额整体均呈现增势,其中进口额由45.12亿美元增加到187.08亿美元,年均增长15.28%,出口额由25.69亿美元增加到156.86亿美元,年均增长19.83%。不同的是,“一带一路”倡议提出后,中国对东盟农产品进口额走势趋于平缓,但出口额仍保持着快速增长态势。中国在与东盟农产品贸易中一直处于逆差地位,逆差额由2005年的19.43亿美元逐渐扩大,截至2012年达到87.82亿美元的峰值,而随着“一带一路”倡议的提出,中国的贸易逆差地位得到明显改善,2015年时已下降为30.22亿美元,比2012年下降了57.59亿美元(见图 1)。

|

(数据来源:根据UN COMTRADE数据库数据整理计算得到,下同。) 图 1 2005—2015年中国与东盟农产品进出口贸易额(单位:亿美元) |

中国与东盟之间的农产品贸易种类丰富,涵盖了我们所界定的所有农产品。随着贸易额的持续增长,双方农产品出口结构也发生了改变。为了详细了解中国-东盟农产品出口结构变化情况,本文利用Gini-Hirschman指数(GHI)进行出口产品集中度的测算,该指数公式为:

| $ GHI = 100 \times \sqrt {\sum _{i = 1}^k{{({X_{mni}}/{X_{mn}})}^2}} $ | (1) |

其中,i表示某类农产品,k表示农产品总的类别个数,Xmni表示m国对n国i产品的出口额,Xmn表示m国对n国农产品出口额。GHI的取值在100/

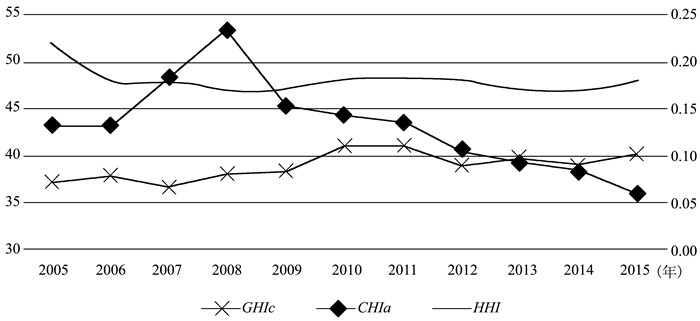

根据图 2中的测算结果可知,中国对东盟出口的GHIc值从2005年的37.16波动增长至2015年的40.13,东盟对中国出口的GHIa值则由2005年的43.31下降至2015年的35.96。并且“一带一路”倡议提出的时期恰逢二者数值出现交汇,即2013年之前GHIa大于GHIc,2013年之后GHIa小于GHIc,此后二者差距逐渐增大。说明随着贸易规模的增长,中国出口至东盟的农产品呈现集聚化,而东盟出口至中国的农产品趋向多元化,并且“一带一路”倡议提出后,中国出口东盟的农产品结构集中度已经反超东盟对中国出口的相应水平,这也意味着中国农产品出口受其中主要类别农产品的影响增大,出口风险增强。

|

图 2 2005—2015年中国与东盟农产品出口(产品、市场)集中度指数值 |

在了解出口产品结构变化的同时,本文还利用Herfindahl-Hirschman指数(HHI)对中国农产品出口向东盟10国的市场集中度进行测算,该指数公式为:

| $ HHI = \sum _{j = 1}^z({X_{mj}}/{X_{mn}}) $ | (2) |

其中,j表示东盟中的某国,z表示东盟地区所有国家的个数,即10,Xmj表示中国对东盟某国的农产品出口额,Xmn表示中国对东盟农产品出口额。HHI值越大代表集中度越高,即表明中国向东盟10国出口的农产品越集中于其中某个或少数国家。根据图 2可以看出,中国对东盟农产品出口的HHI数值总体上呈现不断减小的趋势,由2005年的0.22波动下降至2015年的0.18,这说明中国农产品贸易在东盟10国市场中的集中程度不断下降,多元化程度逐步提升。但“一带一路”倡议提出后中国对东盟农产品出口的HHI略有增长,由2013年的0.17微升至2015年的0.18,说明贸易环境改善会优先促进东盟市场中个别国家与中国农产品之间的贸易增长。

(三) 中国出口比较优势有所改善,东盟出口比较优势进一步增强比较优势是贸易往来的基础,为了直观了解贸易产品的比较优势,Balassa(1965)提出的显示性比较优势指数(RCA),而为了更准确地反映一国某产品在特定市场上所具有的比较优势,本文对该指数进行了修正,提出区域显示性比较优势指数(RRCA),修正后的指数将贸易市场范围由世界市场聚焦于某一特定区域。具体公式如下:

| $ RRC{A_{mi}} = \frac{{{X_{mni}}/{X_{mn}}}}{{{X_{wmi}}/{X_{wm}}}} $ | (3) |

其中,Xmni表示m国对n国i产品的出口额,Xmn表示m国对n国农产品出口额,Xwmi代表m国i产品的世界出口总额,Xwm代表m国农产品的世界出口总额。RRCA值大于1表明m国出口的i产品具有竞争优势,数值越大,竞争优势越明显。

从表 1能够看出,2005—2015年间中国出口东盟的农产品中具有比较优势的产品数目呈先降后增态势,即由2005年的12类持续下降至2013年的5类后,又增长至2015年的6类。说明整体上中国出口东盟的农产品比较优势有所下降,但在“一带一路”倡议提出后有所改善。与此同时,东盟出口中国的农产品中具有比较优势的产品数目呈稳定增长态势,由2005年的6类增长至2013年的8类,后又增长至2015年的9类,表明“一带一路”倡议提出后,东盟农产品对中国的出口比较优势继续保持增势。

| 表 1 2005—2015年中国与东盟农产品贸易区域显示性比较优势指数值 |

从具体产品来看,2005年东盟具有出口比较优势的农产品主要有粮食(薯类)、棉麻丝、植物油、其他农产品、蔬菜和粮食制品这6大类,而这6类农产品也恰好是同时期中国对东盟出口的具有比较优势的农产品类别,此外,中国同时还在水果、精油、糖料及糖类、调味香料、谷物、饼粕这6类产品上对东盟具有出口比较优势。截至2015年,贸易双方除了在棉麻丝、糖料及糖类、蔬菜、水果以及粮食(薯类)这5类农产品均具有出口比较优势以外,中国在精油产品方面,东盟在谷物、干豆(不含大豆)、粮食制品以及其他农产品方面各自具有出口比较优势。说明随着贸易规模的增长,中国与东盟各具出口比较优势的农产品结构向着差异化方向改变,双方农产品贸易的互补性增强。

(四) 双方贸易互补程度有小幅回升根据前文的分析可以初步判断中国-东盟农产品贸易具有互补性,为了进一步研究贸易双方之间一方的农产品出口结构与另一方农产品的进口结构能在多大程度上相互匹配,本文将利用于津平(2003)提出的综合贸易互补性指数(C)进行测算。由于该指数是在显示性比较优势指数的基础上进行计算,而前文使用的是修正后的区域显示性比较优势指数,故在此提出相应的区域综合贸易互补性指数(RC),具体公式如下:

| $ R{C_m} = \sum _{i = 1}^k\left[{(RRC{A_{mi}} \times RRT{A_{ni}}) \times \frac{{{w_i}}}{w}} \right] $ | (4) |

其中,i表示某类农产品,k表示农产品总的类别个数,wi和w分别代表中国-东盟贸易中i产品贸易额和农产品贸易总额。RC大于1表明m国与n国产品贸易存在互补性,数值越大,互补性越强。

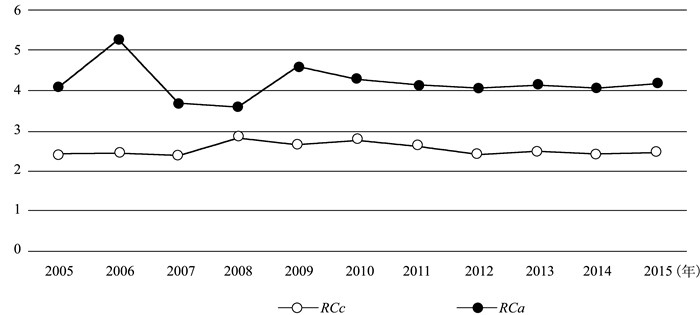

根据图 3可知,2005—2015年中国农产品出口与东盟农产品进口的RCc值和东盟农产品出口与中国农产品进口的RCa值均大于1,但整体呈现先升后降再升的波动变化,其中下降态势止于2013年,这表明中国(东盟)农产品出口与东盟(中国)农产品进口之间均存在较强的互补性,但随着贸易规模的扩大,双方贸易互补程度有短时的下降,这一情形在“一带一路”倡议提出后得到改善。此外,从横向对比可知,2005—2015年RCa值均高于同期的RCc值,这表明,与中国出口东盟进口方式相比,东盟出口中国进口的农产品贸易匹配程度更高。

|

图 3 2005—2015年中国与东盟农产品贸易互补性指数值 |

在分析了中国-东盟农产品贸易互补性之后,还需要深入了解双方具有潜在互补性的农产品贸易关系的紧密程度,以便更加准确地研究中国与东盟农产品贸易的增长潜力[19]。本文将借助Brown(1949)、Kojima(1964)等提出的贸易强度指数(TII)进行测算。该指数用公式表示如下:

| $ TI{I_{mi}} = \frac{{{X_{mni}}/{X_{wmi}}}}{{{M_{wni}}/({M_{wwi}}-{M_{wmi}})}} $ | (5) |

式中,Xmni表示m国对n国i产品的出口额,Xwmi代表m国i产品的世界出口额,Mwmi和Mwni分别表示m国和n国i产品的世界进口额,Mwwi表示世界贸易中i产品的进口总额。TII值大于1,表明贸易双方在i产品方面具有紧密的贸易关系,值越大,紧密度越高。

根据表 2可知,2005年中国与东盟在谷物、植物油、糖料及糖类、饮品类、蔬菜、水果、坚果、花卉、粮食制品、粮食(薯类)以及其他农产品共11类农产品上一方对另一方的出口水平高于同期另一方从世界的进口水平,进而表明当时双方在这些农产品上存在紧密的双向贸易联系。截至2013年时,双方共在16类农产品上表现出紧密的双向贸易联系,即在原有的11类农产品基础上增加了棉麻丝、饼粕、水产品、畜产品、精油这5类农产品。但随后,随着中国对东盟在饼粕、精油和干豆(不含大豆)这3类农产品上贸易关系的调整,即疏远了在饼粕与精油产品方面的贸易联系,而加强了干豆(不含大豆)产品的贸易联系,最终在2015年时中国与东盟共在15类农产品上表现出紧密的双向贸易联系。总体而言,双方农产品贸易强度整体呈增长态势,虽然在“一带一路”倡议提出后双方农产品贸易紧密程度略有下降,但仍保持着较大合作空间和较强增长潜力。

| 表 2 2005—2015年中国与东盟农产品贸易强度指数值 |

随着中国-东盟农产品贸易规模的持续扩大,不同农产品类别下的主要贸易方式也在发生变化。本文利用产业内贸易指数(GL)、边际产业内贸易指数(BIi)、垂直 & 水平型产业内贸易指数(HI & BI)对中国-东盟农产品产业内贸易水平与结构进行分析。其中,产业内贸易指数(GL)由Grubel和Lloyd于1975年提出,用以测算贸易产品的产业内贸易水平;边际产业内贸易指数(BIi)由Brülhart于1994年提出,用以测算一定时期内贸易增量中的产业内贸易水平;垂直 & 水平型产业内贸易指数(HI & BI)则是由Thom和McDowell于1999年提出,用于深入探究产业内贸易的内部结构。所涉及的公式如下:

| $ G{L_i} = 1-\frac{{|{X_{mni}}-{M_{mni}}|}}{{|{X_{mni}} + {M_{mni}}|}} $ | (6) |

| $ B{I_i} = 1-\frac{{|\Delta {X_{mni}}-\Delta {M_{mni}}|}}{{|\Delta {X_{mni}}\left| + \right|\Delta {M_{mni}}|}} $ | (7) |

| $ BI = \sum _{i = 1}^k-\frac{{|\Delta {X_{mni}}\left| + \right|\Delta {M_{mni}}|}}{{\sum _{i = 1}^k(|\Delta {X_{mni}}\left| + \right|\Delta {M_{mni}}|)}} \times B{I_i} $ | (8) |

| $ HI = 1-\frac{{|\sum _{i = 1}^k\Delta {X_{mni}}-\sum _{i = 1}^k\Delta {M_{mni}}|}}{{\sum _{i = 1}^k|\Delta {X_{mni}}| + \sum _{i = 1}^k|\Delta {M_{mni}}|}}-BI $ | (9) |

(6)~(9)式中,i表示某类农产品,k表示农产品总的类别个数,Xmni和Mmni分别表示m国对n国i产品的出口额和进口额,ΔXmni和ΔMmni分别表示一段时期中m国对n国i产品的出口额和进口额的变化量。GLi的取值介于0~1,当GLi大于0.5时即可认为i产品贸易以产业内贸易为主,反之,则以产业间贸易为主;BIi的取值也介于0~1,当BIi接近1表示i产品的贸易增量主要由产业内贸易引起,反之,则由产业间贸易引起;BI大于HI,表明产业内贸易以水平型为主,反之,则以垂直型为主。

从表 3可以看出,2005—2015年中国与东盟之间多数农产品的GL值都大于0.5,说明双边农产品贸易以产业内贸易为主。具体来看,截至2015年,中国与东盟在畜产品、饼粕、饮品类和水果这4类农产品的GL值大于0.9,说明上述农产品贸易属于典型的产业内贸易;坚果、糖料及糖类、棉麻丝、蔬菜、其他农产品、花卉、水产品与干豆(不含大豆)8类农产品的GL值小于0.9但大于0.5,说明这8类农产品贸易以产业内贸易为主,产业间贸易为辅;粮食制品、油籽、药材与谷物这4类农产品的GL值大于0.1但不足0.5,说明这4类农产品贸易虽具有产业内贸易特征,但仍以产业间贸易为主;精油、调味香料、粮食(薯类)以及植物油这4类农产品的GL值不足0.1,则说明中国与东盟之间的这些农产品贸易属于典型的产业间贸易。

| 表 3 2005—2015年中国与东盟农产品产业内贸易指数值 |

从表 4可以看出,随着贸易规模的增长,由产业间贸易带来农产品贸易增量的产品类别呈逐年递增的趋势,这表明,当前中国与东盟农产品贸易虽然以产业内贸易为主,但产业间贸易的作用在逐渐强化。从各类农产品来看,饮品类、蔬菜、水果、坚果、水产品与其他农产品的BIi值在多数年份中大于0.5,这表明,这6类农产品贸易增量变化主要源于产业内贸易;其他14类农产品的BIi值在多数年份中小于0.5,表明多数农产品贸易增量变化在多数年份中都来源于产业间贸易。

| 表 4 2005—2015年中国与东盟农产品边际产业内贸易指数值 |

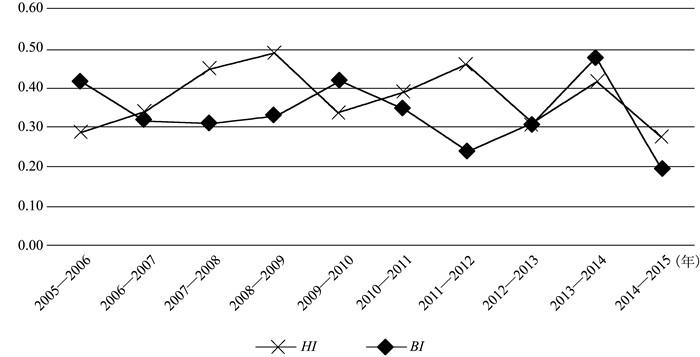

根据图 4显示的中国-东盟农产品垂直型与水平型产业内贸易指数可知,2005—2013年间HI指数与BI指数呈现相反的波动变化特征,2013—2015年二者则呈现出相同的变动态势,这表明起初中国与东盟的产业内贸易被垂直型和水平型贸易交替主导,此消彼长,而“一带一路”倡议提出之后,这两类产业内贸易作用则转变为协同一致、共同进退。此外,HI指数在多数年份中高于BI指数,这表明,中国与东盟农产品产业内贸易增量变化主要来源于垂直型产业内贸易,即以品种相同但质量不同的农产品贸易为主。

|

图 4 2005—2015年中国与东盟农产品垂直型与水平型产业内贸易指数 |

本文通过测算一系列贸易统计指标分析了2005—2015年间,尤其是“一带一路”倡议提出前后,我国与东盟国家之间农产品贸易的变化特征,得到如下主要结论:第一,随着“一带一路”倡议的提出,中国与东盟农产品贸易规模进一步扩大,同时中国对东盟农产品贸易逆差额大幅收窄;第二,样本时期内中国与东盟向对方出口的农产品结构呈反向变化,即中国呈现集聚化,东盟趋向多元化,并且“一带一路”倡议提出后,中国出口农产品集聚程度已反超东盟,而同一时期内中国对东盟的农产品出口市场结构趋向多元化;第三,中国农产品对东盟出口比较优势的下降态势止于“一带一路”倡议提出,而东盟农产品对中国出口比较优势持续增强;第四,中国与东盟农产品双边贸易之间均存在较强的互补性,随着贸易规模的扩大,双方贸易互补程度有短时下降,这一情形在“一带一路”倡议提出后得到改善;第五,中国与东盟在较多类别农产品上存在紧密的贸易关系,虽然在“一带一路”倡议提出后双方农产品贸易紧密程度略有下降,但仍存在较大的增长潜力与合作空间;第六,样本时期内中国与东盟农产品贸易均以产业内贸易为主,产业间贸易为辅,“一带一路”倡议提出后,原本交替主导的垂直型和水平型产业内贸易作用方向趋于一致。

以上研究结论蕴含的政策含义主要包括以下几方面:首先,借助“一带一路”发展契机,通过加强基础设施建设,积极开展多种形式交流,为进一步加深中国与东盟国家在农业领域的多方面合作创造便利条件。其次,充分发挥双方比较优势,根据当前我国与东盟各自农产品比较优势现状,结合其发展潜力,增加具有比较优势农产品的出口和相对劣势农产品的进口,进而优化农产品贸易结构,提高国内资源配置效率。最后,进一步提高中国与东盟农产品产业内贸易水平,通过深化农产品的专业化分工,实现农产品的差异化、多样化和品牌化,从而提高我国出口农产品在国际市场上的认可度。

| [1] | 农业部农产品贸易办公室. 中国农产品贸易发展报告[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016. |

| [2] | 冯阳. 中国与东盟农产品贸易竞争性与互补性研究[J]. 农业现代化研究, 2013(5): 587–590. |

| [3] | 孙林. 中国与东盟农产品贸易竞争关系——基于出口相似性指数的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2005(11): 71–76. |

| [4] | 谢思娜, 杨军, 刘合光. 中国-东盟农产品贸易结构变化及互补性分析[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2013(2): 10–15. |

| [5] | 冯中朝, 朱诗萌. 中国-东盟农产品产业内贸易规模、水平和结构分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2015(4): 29–34. |

| [6] | 仇焕广, 杨军, 黄季焜. 建立中国-东盟自由贸易区对我国农产品贸易和区域农业发展的影响[J]. 管理世界, 2007(9): 56–61. |

| [7] | 宫同瑶, 辛贤, 潘文卿. 贸易壁垒变动对中国-东盟农产品贸易的影响——基于边境效应的测算及分解[J]. 中国农村经济, 2012(2): 64–74. |

| [8] | 孙林, 倪卡卡. 东盟贸易便利化对中国农产品出口影响及国际比较——基于面板数据模型的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2013(4): 139–147. |

| [9] | 宫同瑶, 王蔚. 偏好差异对中国-东盟农产品贸易边境效应的影响[J]. 农业技术经济, 2014(6): 110–119. |

| [10] | 何敏, 张宁宁, 黄泽群. 中国与"一带一路"国家农产品贸易竞争性和互补性分析[J]. 农业经济问题, 2016(11): 51–60. |

| [11] | 谭晶荣, 蔡燕林, 高颖. 中国对丝绸之路经济带沿线国家农产品出口贸易决定因素分析[J]. 农业经济问题, 2015(11): 9–15. |

| [12] | 耿仲钟, 肖海峰. 中国与"21世纪海上丝绸之路"沿线国家农产品贸易特征分析[J]. 农业经济问题, 2016(6): 81–88. |

| [13] | 余妙志, 梁银锋, 高颖. 中国与南亚地区农产品贸易的竞争性与互补性——以"一带一路"战略为背景[J]. 农业经济问题, 2016(12): 83–94. |

| [14] | 龚新蜀, 刘宁. 中俄农产品产业内贸易水平与结构分析——基于丝绸之路经济带战略背景[J]. 亚太经济, 2015(2): 50–54. |

| [15] | 谭晶荣, 王丝丝, 陈生杰. "一带一路"背景下中国与中亚五国主要农产品贸易潜力研究[J]. 商业经济与管理, 2016(1): 90–96. |

| [16] | 孙致陆, 李先德. 经济全球化背景下中国与印度农产品贸易发展研究——基于贸易互补性、竞争性和增长潜力的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2013(12): 68–78. |

| [17] | 张玉娥, 曹历娟, 魏艳骄. 农产品贸易研究中农产品范围的界定和分类[J]. 世界农业, 2016(5): 4–11. |

| [18] | 黄祖辉, 王鑫鑫, 宋海英. 中国农产品出口贸易结构和变化趋势[J]. 农业技术经济, 2009(1): 11–20. |

| [19] | 朱晶, 陈晓艳. 中印农产品贸易互补性及贸易潜力分析[J]. 国际贸易问题, 2006(1): 40–46. |

| [20] | BALASSA B. Trade liberalisation and"revealed"comparative advantage[J]. The Manchester School, 1965,33(2): 99–123. DOI: 10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x |

| [21] | GLICK R, ROSE A K. Contagion and trade:Why are currency crises regional?[J]. Journal of International Money & Finance, 1999,18(4): 603–617. |

| [22] | KOJIMA K. The pattern of international trade among advanced countries[J]. Hitotsubashi Journal of Economics, 1964,5(1): 16–36. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20