2. 华南理工大学 国际教育学院, 广东 广州 510640

2. School of International Education, South China University of Technology, Guangzhou 510006, Guangdong, China

研究孔子学院的跨文化传播影响力,关系着中华文化“走出去”的效果和国家影响力,这是服务于当今时代的一项重大命题。自2004年第一所孔子学院在韩国成立以来,孔子学院以惊人的发展速度遍布世界各地。截至2015年,中国已在137个国家设立502所孔子学院和1013个孔子课堂,全球注册学员总数达到140万人,网络孔子学院学员达到50万人[1]。孔子学院已经成为海外汉语教学和传播中华文化的主力军,对推动多元文化交流,促进世界和谐、和平与国家之间的合作发挥了重要作用。然而,一些西方国家媒体对孔子学院报道的意识形态色彩浓厚,别有用心地指责孔子学院对所在国进行文化渗透,充当监视留学生的工具,影响所在大学的学术自由[2]。孔子学院被迫叫停事件也时有发生,如2012年美国国务院要求孔子学院中方教师离境事件,2013年法国里昂孔子学院被迫中断,2014年芝加哥大学叫停孔子学院事件等。国内外媒体对孔子学院形象的认知存在较大反差,这种认知差异反映了孔子学院跨文化传播影响力的矛盾性。当前孔子学院在“一带一路”倡议中扮演重要角色,如何对其跨文化传播影响力进行解读并对其传播策略进行反思、调整和布局,这些都是受众人瞩目的、孔子学院研究学者该关心的问题。

本研究致力于运用阴阳视角①,开拓孔子学院跨文化传播影响力研究的新视域。这既是探索运用中国本土化理论、传统智慧解决现实问题的有益尝试,也是深入研究孔子学院,实现其可持续发展的关键,具有重要的理论和现实意义。

① 本研究也属于广东省公共外交与跨文化传播研究基地成果。

二、孔子学院跨文化传播影响力的内涵孔子学院跨文化传播影响力的概念目前在学术界没有明确的界定,也缺乏相应的研究。这个概念从属于跨文化传播影响力,为了理解孔子学院跨文化传播影响力的内涵,有必要从传播影响力和跨文化传播影响力的概念进行探讨。

关于传播影响力的概念,被引用最多的是中国传媒大学段鹏教授的观点:“传播影响力是在‘传播效果’概念的基础上提出的,也就是传播内容达到后的效果及其释放能力所产生的最终结果,是接收者完成接受行为后,传播内容对个人和社会实际生成的影响力度。”[3]而这种影响力是借助媒介传播实现的,传播影响力可看作是媒介影响力的结果或表现形式。喻国明认为媒介影响力是由“吸引注意(媒介及媒介内容的接触)”和“引起符合目的的变化(认知、情感、行为等的受动性改变)”两大基本部分构成[4]。因此,国内学者对传播影响力的认识存在三个特征:一是单向性,强调传播内容对接收者的单方面影响,是一种直线性传播模式;二是对传播过程的忽视,影响力被看作是一种结果或目标状态的呈现;三是理想化倾向,基于传播效果的影响力往往被认为一定会产生某种积极、正面的结果。

而跨文化传播学者们主要关注跨文化传播能力或跨文化沟通能力的研究。首先,这些研究中“过程研究”是重点,有效性和适宜性是跨文化传播或跨文化沟通能力的两大要素[5]241,即如何使跨文化传播或跨文化沟通这个过程有效和恰当。跨文化是一种动态发展,跨文化进程会带来新的变化,换言之,没有特定的跨文化,只有跨文化过程[6]。其次,跨文化传播的过程是主体与客体之间相互影响、相互改变的双向过程,主体对客体施加影响,客体的反应影响着下一轮跨文化传播过程的发生。正如学者方维规所言,“跨文化的参与者因相互接触,相互了解,最终会达到一种知己知彼、非此非彼、亦此亦彼的状态”[7]。因此,跨文化研究的学者们虽然较少涉及“影响力”这种关注结果的研究,但跨文化传播影响力这个概念具有学科融合性质,需要从“跨文化”和“传播”的双重视角,结合各自领域的研究才能对其概念进行合理界定。

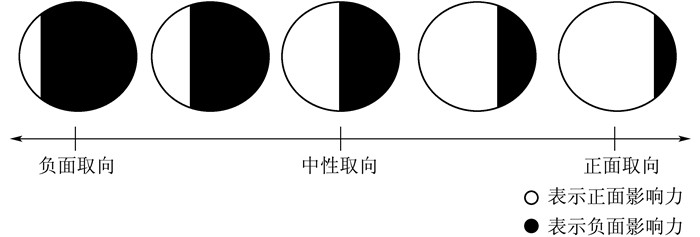

因此,结合传播影响力研究的三个特征可知,跨文化传播影响力同时关注传播过程和结果,跨文化传播过程也是其影响力的体现,对传播过程的不同把握会导致影响力的结果呈现为正面、负面、中性的多维取向。因此,跨文化传播影响力是一个动态的、双向博弈的、多维取向过程。借用图 1来理解跨文化传播影响力的概念。图中圆内白色区域表示从与传播目的一致而产生的正面影响力,黑色区域代表与传播目的相悖而产生的负面影响力,由于受众的差异性和广泛性,对任何传播活动的认知和评价必然存在正面和负面的博弈。如果传播主体和受众双方在这种博弈中能够相互包容、相互吸收,正面影响力的范围就会超过负面影响力,圆中白色区域面积大于黑色区域,从而影响力呈现为正值,达到预期传播效果,这是跨文化传播活动所追求的目标。反之则产生负面的影响力,中性取向的结果代表了未能产生实际影响力或正负面影响力范围恰好相等。

|

图 1 跨文化传播影响力的多维取向 |

本研究基于狭义的传播影响力,即跨文化传播学领域学理层面的传播影响力研究,对孔子学院的跨文化传播影响力界定如下:孔子学院的跨文化传播影响力是指孔子学院在跨文化传播过程中,借助网站、报纸、电视等各种媒介力量,以汉语教学、文化活动、宣传教育等方式,使受众在对孔子学院的认知、情感、行为等方面尽量达到合乎自身对外传播目的的能力,这种目的体现为受众能接受汉语的学习,理解中国文化,正面、客观地了解并友好地看待与中国关系,以逐步提升我国的国际形象与文化影响力。因此,这种影响力的大小可通过实证测量受众认知、态度、行为三个层次的改变程度来进行衡量。

孔子学院作为一个跨文化传播组织,对其跨文化传播影响力的关注实际上就是对其传播效果的关注,但也有其自身的特殊性,具体体现为孔子学院的跨文化传播影响力同时作为一种过程和结果的表现,即孔子学院跨文化传播过程也是其跨文化传播影响力的体现,传播主体与客体之间相互影响,其结果可能呈现为正面、负面、中性的多维取向。正面取向反映了民众对孔子学院的认知与孔子学院的自我形象相契合,孔子学院获得了民众的广泛接受和认可。自我形象中对孔子学院的正面评价占据绝对主导,是孔子学院对外传播中对自我身份的定位,是一种形象的“自塑”。负面取向反映了民众心目中的孔子学院形象(即他者形象)与孔子学院主体形象相差甚远,因此他者形象中对孔子学院的负面评价占据绝对主导,是一种形象的“他塑”。因此,本研究中谈到的“自我形象”与“他者形象”实际上代表了相互平等的主体形象与客体形象。中性取向则反映了孔子学院对外传播未能产生实际影响力,或者民众对孔子学院的认知中正面效应与负面效应恰巧等同,毁誉参半,这种状态是极其不稳定的,民众很有可能因外界环境的影响而对孔子学院的认知偏向正面或负面。

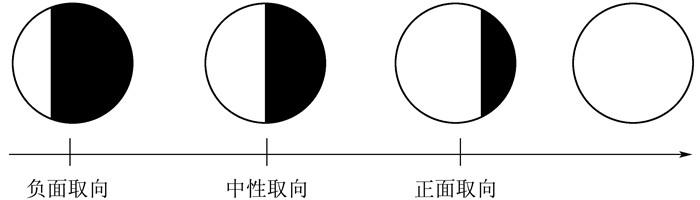

理想中的孔子学院跨文化传播影响力应该是正面效应完全占据主导,没有任何负面效应的存在,如图 2中最右侧圆圈所示。图中黑色区域代表了以负面认知为特征的孔子学院他者形象,白色区域代表了以正面认知为特征的孔子学院自我形象,箭头所指方向为孔子学院跨文化传播影响力发展的取向,即从以他者形象占据主导的负面效应,努力发展为正面效应和负面效应各参半的中性状态,再到自我形象占据主导的正面效应,最终达到对孔子学院形象的认知完全以正面为主导,即他者形象的认知逐渐转化为孔子学院自我形象的认知,孔子学院对外传播达到了最理想的状态。

|

图 2 理想中的孔子学院跨文化传播影响力发展取向 |

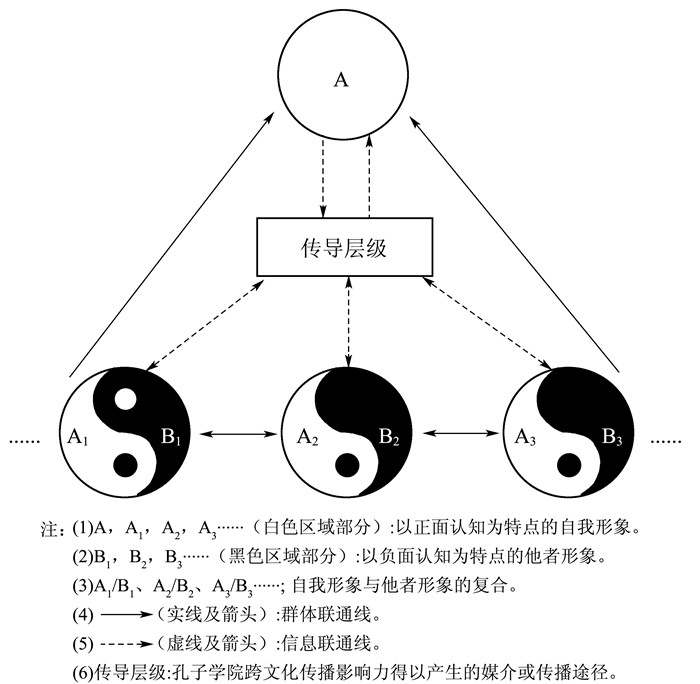

但事实上由于孔子学院主体性质、受众差异或媒介报道倾向等诸多因素的影响,现实中的孔子学院跨文化传播影响力呈现为自我形象与他者形象即正面效应与负面效应的复合,两者互为矛盾,不断变化,共同构成了对孔子学院形象的认知,我们以图 3来表示,图中黑白区域的寓意与上述相同。个体对孔子学院形象的认知往往同时包含了正面和负面两种,两者既对立又统一,且你中有我,我中有你,在一定时期内这种形象认知是稳定的,从而决定了人们对待孔子学院的情感与行为。但随着对孔子学院的深入接触,外界因素的干扰等因素,这种认知及其产生的情感、行为也是不断变化的,这种由无数个个体集合而成的对孔子学院的认知、情感、行为实际上就是其跨文化传播影响力的体现。因此,孔子学院跨文化传播影响力也是个动态的、双向博弈的、多维取向过程。理论研究源于实践需要,孔子学院的飞速发展在全球化浪潮中既具有全球性,又凸显本土性特色,孔子学院独特的发展规律和跨文化传播特点对理论发展提出了新需求,促进了新的研究领域的出现。

|

注:○表示以正面认知为特征的孔子学院自我形象 ●表示以负面认知为特征的孔子学院他者形象 图 3 现实中的孔子学院跨文化传播影响力状态呈现 |

由上述可知,理想中的孔子学院跨文化传播影响力应该是以正面认知为特征的自我形象完全占据主导地位,或者最初以负面认知为特征的他者形象逐渐被自我形象所同化,这说明孔子学院的跨文化传播达到了既定目标,是非常成功的。但事实往往并非如此,孔子学院的影响力通过多种途径对外传播,受自身跨文化传播能力局限性或媒体有意误读等因素的影响,作用后可能会使受众产生一系列的认知偏差或使自身的形象产生扭曲,即基于他者形象的负面认知多于以正面认知为特征的自我形象。这种负面认知越严重,说明孔子学院的自我形象与他者形象的矛盾就越严重,这就需要对孔子学院的跨文化传播过程进行重新反思和调整,努力促使孔子学院跨文化传播影响力从负面取向或者中性取向不断走向正面取向。因此,现实中的孔子学院自我形象与他者形象正如阴阳的两面,个体对孔子学院形象的认知实际上反映了其跨文化传播影响力的大小与方向,这种受众认知的偏差是不断运动、变化的,然而在一定时期内形成的相对稳定的状态就是孔子学院跨文化传播影响力的结果,即受众对其形象的认知及在此基础上引发的情感与行为活动。孔子学院跨文化传播影响力中自我形象和他者形象之间的矛盾既对立又统一,相互依存,此消彼长,共同构成了影响力的两个方面。

鉴于此,我们可以用阴阳视角来理解孔子学院跨文化传播中自我形象与他者形象之间的关系。阴阳视角是一种二元性的思考方式,它代表了一种相互矛盾的、整体的、动态变化的世界观[8]。阴阳视角从未将矛盾或分歧视为问题,而是将其视为相辅相成、自然存在的状态。阴阳视角是协调和整合对立看法的最佳选择,它将所有的争论或分歧都看作是阴阳的两面,从而避免对任一方面产生偏见[9]。阴阳哲学有两大特征:一是强调互补与共生,即阴阳双方相互联系,你中有我,我中有你;二是追求和谐与平衡,宇宙作为一个整体,存在着“阴阳”对立,由于多元化而产生冲突,最后一定走向新的和谐[10]14-20。孔子学院跨文化传播影响力中自我形象与他者形象的矛盾共同处于一个统一的整体中,反映了孔子学院影响力的实际状况,但对立、紧张、冲突都是达到更高层次和谐的过程和方式[10]14-20,这些矛盾或冲突在动态的发展过程中最终一定会走向新的和谐,即在这种发展过程中受众会不断更新对孔子学院形象的认知,并逐渐与孔子学院对外传播的目的相适应。自我形象和他者形象正如阴阳的两面,自我形象的解读必定受他者形象的影响,他者形象的建立也必定包含自我形象的要素,自我形象的传播会在一定程度上被受众接受,从而成为孔子学院的他者形象,他者形象的传播会反作用于孔子学院新一轮传播活动,并影响自我形象的定位,两者相互交融,相互博弈,不断变化。我们可以借助图 4来理解孔子学院跨文化传播过程中自我形象与他者形象间的关系。

|

图 4 孔子学院跨文化传播影响力中自我形象与他者形象理论关系图 |

在上图中,A,A1,A2,A3……代表孔子学院跨文化传播影响力中以正面认知为特点的自我形象,即白色区域部分,B1,B2,B3……代表以负面认知为特点的孔子学院他者形象,即黑色区域部分,实线及箭头代表群体联通线,虚线及箭头代表信息联通线,传导层级是指孔子学院跨文化传播影响力得以产生的媒介或传播途径。A1/ B1、A2/ B2、A3/B3……是孔子学院的自我形象A在经过传导层级的作用后而产生的自我形象与他者形象的复合,二者以阴阳图来表示,反映了个体或群体对孔子学院自我形象与他者形象的混合认知。

个体或群体单位对孔子学院形象的认知往往同时包含正面和负面两种,且在一定时期内某一方占据主导地位,从而决定了人们对孔子学院形象认知或评价的倾向。这正如阴阳(矛盾)的双方不断变化、相互博弈、相互包容,既对立又统一的关系,事物的性质取决于主要矛盾。这些不同单位的认知或评价在信息联通和互动的情况下就会形成一个交互圈,在这里我们称之为群体联通,每个单位既是信息的传送者,也是信息的接收者,双向性和交互性是该联通圈的显著特点。这些由不同单位形成的对孔子学院自我形象与他者形象的认知及随之产生的情感、行为实际上就反映了一定区域和一定时间内孔子学院影响力的情况。由于受众的多样性和复杂性,其对孔子学院的自我形象与他者形象的认知也呈现出多样性和复杂性,由此产生了不同的情感与行为,即孔子学院影响力的差异性,这也正符合孔子学院在不同国家和地区、不同个体或群体上所产生的影响力具有多样性和差异性的事实。个体或群体相互之间会存在信息联通和互动,交互形式的多种多样既可能来源于传导层级的影响,又可能来源于其他个体的影响,由此产生的对孔子学院形象的认知是不断运动、变化的,相互影响的。在这个交互圈中,不同单位主体对孔子学院形象的认知既存在普遍性又存在差异性,不同的人共同关注某一话题,这种共享的价值观能够产生群体之间的认同和归属感,这都为这种群体联通的互动提供了长久的动力支撑。

那么,孔子学院的跨文化传播影响力为什么会存在自我形象与他者形象的矛盾呢?笔者认为,这是因为传播主体与客体之间都需要经历认知、适应、换位、接受的过程,而在换位的过程中双方都会相互比较、批判、吸收、转换,只有经历了比较和批判之后才会对彼此的文化身份、思维方式和价值观等形成初步认识,在此基础上双方会逐步相互吸收或认同对方的传播内容,而人类社会共享价值观的存在使得这种相互吸收或认同成为可能,最终在认知和情感上的改变会通过行为的转换体现出来。主客体行为的转换能力就是孔子学院跨文化传播能力的体现,也是孔子学院跨文化传播影响力发挥至最大效力的体现。孔子学院跨文化传播的过程实际上就是多元文化互动的过程,在这个过程中主客体双方始终存在着自我形象与他者形象之间的矛盾,这种矛盾正是源于双方都会不断经历认知、适应、换位、接受的错综复杂的互动过程,多元文化成为这种互动产生的前提和条件。

四、孔子学院跨文化传播影响力提升的AMO分析说服传播的精细加工可能性模型(elaboration likelihood model of persuasion, ELM)是被学术界评价为说服传播研究领域30多年来影响最大的理论模型[11]。Maclnnis和Jaworski在前人研究基础上提出了影响说服和传播效果的三个条件,即A(能力)、M(动机)、O(机会)三因素,通常合称为AMO[12]。其中,A(能力)取决于受众自身对信息的阐述或知识储备;M(动机)是指受众对处理信息的渴望程度,它取决于受众与传播情境;O(机会)是指受众在接受信息时的情境对信息加工起到促进还是阻碍作用。蒋晓丽和张放认为提升中国文化传播影响力的主要途径应有针对性地提高目标受众的AMO水平,采用本土化、娱乐化、日常化的传播策略[13]。以此为分析框架,结合孔子学院跨文化传播实践的特点,缓解孔子学院跨文化传播影响力中自我形象与他者形象矛盾,提升其传播影响力可从提升受众的AMO水平三方面考虑。

(一) 良好的跨文化认知、跨文化适应能力:A因素水平的提升策略在Adler看来,个体的跨文化适应包括认知、情感、行为等方面的变化,归根结底,情感、行为的变化都由认知变化所引发,而这种变化就是影响力的体现[14]。因此,认知是引发情感和行为发生变化的基础。在跨文化情境中,人们习惯用自己的文化作为衡量标准,把与自身文化相似的看成是正常的、好的文化,而把与自身文化相反或不同的,看成是非正常的、不好的文化。当人们用自己的文化对另一种文化作出判断、指责或者得出结论时,就会产生跨文化误估或跨文化错觉[15]18-20,在对外传播中陷入自说自话的困境,使文化的自我形象与他者形象产生偏差,这是跨文化认知或跨文化适应不够而经常导致的问题。而以往研究对孔子学院跨文化传播影响力的衡量往往多侧重发展数量的增加与速度的增长,忽略了最根本的对人性因素的考察,即个体的跨文化认知和跨文化适应对其传播影响力的影响。现有的研究表明,美国的新闻报道中孔子学院面临的问题除了师资短缺,最突出的问题是汉语教学和跨文化适应[16]。无论是孔子学院的管理者还是汉语教师,他们在各自的组织传播和人际传播链条上都发挥着信息把关人的作用,具有主导性控制地位,他们的跨文化认知和适应能力应该得到重视。

在国际传播情境下提高受众A因素水平要求传播者在传播中国文化时要充分了解受众国的文化特点,在传播活动中融入当地文化,顺应当地人思维方式,降低目标受众对信息进行加工和接受的难度[12],这与培养个体良好的跨文化认知、跨文化适应能力的要求是一致的。孔子学院作为一个跨文化组织,其影响力首先取决于个体对当地文化的认知和社会环境的适应程度,通过推进跨文化认知和提升适应能力促进A因素水平的提升,意味着个体对相互间文化的认知与学习,以建构比较客观的自我形象与他者形象。具体而言,首先要求孔子学院的工作人员要对自身文化身份有清晰认识,在教学中因地制宜地采取不同策略,并对当地的信仰、风俗、礼节等文化因素有足够了解,知己知彼。其次要培养换位思考能力,注重将知识运用于实践,理解并适应当地的文化、思维方式,以共享价值观作为跨文化沟通的前提开展工作。只有具备良好的跨文化认知和适应能力,才能在此基础上正常开展教学、活动等工作,积极融入当地社会,塑造良好的自我形象,进行有效的跨文化传播,提升孔子学院的跨文化传播影响力。

(二) 弱化政治传播功能,关联国际社会热点议题:M因素水平的提升策略笔者对“中国知网——中国重要报纸全文数据库”有关“孔子学院”为主题的新闻进行检索发现,自2004年成立以来,能够10年间连续不断报道,且报道量占据绝对优势的皆为官方报纸,例如《人民日报》(包括海外版)、《光明日报》《中国教育报》等,而其他报纸对孔子学院的报道比较匮乏。尽管官方媒体在国人眼里具有较高的权威性,有很强的公信力,但在西方社会,尤其是欧美资本主义国家,大部分民众已经形成质疑官方立场的思维方式,因此,他们很容易对中国官方媒体的正面信息作负面解读。这既不利于正面国家形象的建构,也不利于民众对孔子学院的积极认知[17]270-280。在这种“恶官”的理念下,国外媒体会相对减少采用中国官方媒体的消息,而更多以自己的视角和理念看待孔子学院及其发展。这种被动式的“他塑”不利于孔子学院正面形象的建构。

此外,目前国内媒体对孔子学院报道存在“一面倒”误区,即通过媒体建构的孔子学院形象中,正面、积极的信息占据压倒性优势。事实上,这更有可能会引起受众的反感。当受众有机会接收来自其他渠道的负面信息的时候,很可能会产生逆反效果,导致受众对孔子学院负面信息的全盘接收,尤其是在受众获取信息渠道多样化的大背景下,这种可能性大大地提高。

在国际传播情境下扩大中国文化影响力,提高M因素水平的有效策略要求考虑增加中国文化的吸引力,关注人类共同且基本的需求,在媒介文本中增加娱乐化信息,这些将有助于吸引国外民众对中国文化的广泛关注和兴趣[13]。因此,从提升M因素水平的要求分析,孔子学院在跨文化传播中应弱化政治色彩,避免千篇一律的报道内容和形式,在符合文化受众者心理特点的前提下传播中国文化,寻求与受众的心灵共鸣,注意关联全球社会普遍关注的议题,如全球变暖、能源危机、国际反恐等,增加报道议题的丰富性与趣味性,增加有关中国商业、旅游、民俗等日常生活式的片段和专题报道,这些往往更能吸引国外媒体的关注并赢取民众的好感,达到事半功倍的效果。考虑到媒体形象建构有可能出现“物极必反”的效果,国内主流媒体对孔子学院的报道应该更加立体、客观,采取差异化传播策略,保持务实、谨慎的态度,为读者和观众呈现一个真实、活泼、生动的孔子学院形象,从而更好地消除人们对孔子学院的误解和疑虑,促进跨文化传播中积极的他者形象的建立。

(三) 推进院企合作:O因素水平的提升策略O(机会)因素的高低意味着个体接触到信息机会的多少以及对信息进行解读和加工的可能性。而受众在国内接收信息来源国所传播信息渠道的有无与数量的多少是衡量O因素最重要的指标。对孔子学院而言,跨文化传播渠道主要是对外汉语教学、文化展示与交流活动,与美国和西欧等软实力占据主导地位的发达国家和地区相比,这些文化传播渠道仍然十分具有局限性,缺乏创新。由政府主导的国际传播转向企业主导的国际传播,可充分利用市场的强大助力,在很大程度上减少政治方面的阻力[18]。院企合作模式将为孔子学院跨文化传播提供新的思路和途径,为孔子学院的跨文化传播提供全新的、有力的载体,这种互利合作的情境和模式将促进受众对信源国信息的加工,从而为孔子学院跨文化传播的O因素水平的提高提供新的动力。

具体而言,院企合作是通过“学院”与“产业”两个分属不同领域的参与者相互利用各自优势,协同一致,实现互利共赢的发展模式。促进孔子学院与中外企业的合作将为中国企业或中国文化“走出去”以及孔子学院的发展提供新思路、打开新局面。对孔子学院而言,通过院企合作将有助于解决办学资金来源、提高办学能力,改善办学条件,尤其是对一些落后国家的孔子学院而言,这些条件的改善直接关系着孔子学院跨文化传播效果和可持续发展。从国家“走出去”发展战略的视角来看,孔子学院的性质决定了它必须承担服务于国家发展战略的任务,为中国企业“走出去”乃至“走进去”服务。“走进去”意味着企业要顺利实现经营本土化,能够进行有效的跨文化沟通与管理,真正融入本土文化,这也是目前中国企业海外生存与发展面临的主要困难。而孔子学院作为传播中华文化最大的组织,拥有的专业化教学和师资条件可为中外企业提供独具优势的员工培训、文化学习。孔子学院既可以通过与企业的合作有效扩大自身跨文化传播影响力,塑造一个更加非官方的形象,有效缓解国外媒体和学界基于意识形态或“中国文化威胁”的指责,更容易在受众心目中形成一个正面、积极的自我形象,从而不断扩大和增加可持续发展的空间和机遇。

孔子学院与中外企业合作办学目前虽然正处在起步和探索阶段,但这种模式日益丰富,合作形式也被不断开拓创新。目前孔子学院与中资企业的合作模式主要有五种:战略合作模式、共建孔子学院模式、项目模式、产品营销伙伴模式、奖学金模式[19]。2016年6月,奥迪英戈尔施塔特孔子学院的成立开启了孔子学院与海外企业合作的新模式,这是全球第一所由著名跨国企业参与投资建设的孔子学院,运营经费将全部由德国奥迪公司和英戈尔施塔特市政府承担,国家汉办和华南理工大学提供汉语教师、教材和课程等支持,英戈尔施塔特工业技术大学提供办学场地、设备和管理人员[20]。这不仅会为孔子学院发展带来新的契机,也为促进两国经贸、文化等领域合作作出重要贡献。借助奥迪公司在全球范围的巨大品牌影响力,孔子学院的跨文化传播影响力也将得到很大程度提升,这是一种互利共赢的发展模式,值得推广和借鉴。

五、结语本研究运用阴阳视角,首次对孔子学院跨文化传播影响力进行了探讨。首先对孔子学院跨文化传播影响力的内涵进行了界定,指出孔子学院跨文化传播影响力中存在自我形象与他者形象的矛盾及其相互关系。然后从阴阳视角对孔子学院的跨文化传播过程和自我形象与他者形象的关系进行解读。最后提出了缓解自我形象与他者形象矛盾,以AMO三因素为分析框架提出了提升孔子学院跨文化传播影响力的三种途径。

需要强调的是,孔子学院跨文化传播的过程,不是一个寻求自我形象与他者形象完全契合的过程,即致力于海外民众对孔子学院的形象认知或情感支持完全符合孔子学院跨文化传播的宗旨,这只能是以一种理想中的状态。本研究对孔子学院跨文化传播影响力作出自我形象与他者形象的解读,除了该矛盾存在的客观性之外,还基于跨文化研究本身的要义。对于跨文化研究来说,对共同性的关注要甚于差异性[21]1,跨文化研究需要提出一种互动性视域设想,这种复杂的设想取决于自我的本土性和地方性视角与他者视角的融合。跨文化研究需要经历对自我和他者文化的交互审视,然后形成视域融合,再重新审视自我和他者文化,最终形成一种复杂的交互解释,逐渐深刻地认识到“跨”文化性的存在。因而,跨文化研究是在地方性与普遍性中达到某种动态的平衡[22],通过既从自我和他者的视角平等地审视孔子学院的跨文化传播活动,又超越自我和他者的局限性实现跨文化的更大视域,以角色的可转换性探寻一种客观的交互解释,努力使孔子学院的对外传播活动在差异中寻找包容,在各具特色的多元文化环境中以文化共性为相交点,实现交响共荣、和谐共处。正如学者方维规所言,“跨文化”本身并不意味着“趋同”或“混一”;它仍然具有多样性,只是形式有所变化,表现为具有跨文化特色的不同生活形态的交响和共处[6]。

因此,本研究运用阴阳视角对孔子学院跨文化传播影响力作出自我形象与他者形象的解读,并非意在强调二者的对立性和不平等性,而是以共同性为目标寻求视域创新,超越自我形象与他者形象的博弈,从视域创新角度厘清孔子学院跨文化传播影响力的实质,并寻求提升孔子学院跨文化传播影响力的途径。

| [1] | 孔子学院总部/国家汉办: 新春贺词[EB/OL]. (2016-02-06)[2016-03-21]. http://www.hanban.edu.cn/article/2016-02/06/content_631215.htm. |

| [2] | HARTIG F. Communicating China to the World:Confucius Institutes and China's Strategic Narratives[J]. Politics, 2015,35(3-4): 245–258. DOI: 10.1111/1467-9256.12093 |

| [3] | 吴玉兰, 张楠. 研究型报道的传播影响力——以央视财经频道"聚焦物流顽症"为例[J]. 当代传播, 2015(2): 97–99. |

| [4] | 喻国明. 关于传媒影响力的诠释——对传媒产业本质的一种探讨[J]. 国际新闻界, 2003(2): 5–11. |

| [5] | CHEN G M, Starosta W J. Foundations of Intercultural Communication[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2007. |

| [6] | 方维规. "跨文化"述解[J]. 文艺研究, 2015(9): 5–13. |

| [7] | 方维规. 关于"跨文化"的思考[J]. 读书, 2015(7): 67–73. |

| [8] | FANG T. Yin Yang:A New Perspective on Culture[J]. Management and Organization Review, 2012,8(1): 25–50. DOI: 10.1111/j.1740-8784.2011.00221.x |

| [9] | LI P P. Toward an integrative framework of indigenous research:The geocentric implications of Yin-Yang Balance[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2012,29(4): 849–872. DOI: 10.1007/s10490-011-9250-z |

| [10] | 成中英. C理论:中国管理哲学[M]. 北京: 东方出版社, 2011. |

| [11] | SCUDDER J. Persuasion in Today's word[M]//LARSON C U. Persuasion: Reception and Responsibility (10th edition). California: Wadsworth Publishing, 2004: 5-25. |

| [12] | MACLNNIS D J, JAWORSKI B J. Information Processing from Advertisements:Toward an Integrative Framework[J]. Journal of Marketing, 1989,53(4): 1–23. |

| [13] | 蒋晓丽, 张放. 中国文化国际传播影响力提升的AMO分析——以大众传播渠道为例[J]. 新闻与传播研究, 2009(5): 1–6. |

| [14] | ADLER P S. The transitional experience:An alternative view of culture shock[J]. Journal of Humanistic Psychology, 1975,15(4): 13–23. DOI: 10.1177/002216787501500403 |

| [15] | 陈国明, 安然. 跨文化传播学关键术语解读[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010. |

| [16] | 刘程, 安然. 海外孔子学院网站新闻传播案例分析——以美国孔子学院为例[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2012(4): 592–596. |

| [17] | 张昆. 跨文化传播与国家形象建构[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2015. |

| [18] | 杨伯溆. 从国际传播到全球传播:跨国公司的介入及其影响[J]. 新闻与传播研究, 2003(3): 29–38. |

| [19] | 郑崧, 郑薇. 孔子学院发展中的院企合作:模式、动机与基础[J]. 浙江师范大学学报(社会科学版), 2016(2): 91–96. |

| [20] | 孔子学院总部/国家汉办: 中德合作再添一翼: 奥迪英戈尔施塔特孔子学院合作签署仪式在孔子学院总部举行[EB/OL]. (2016-06-14)[2016-08-21]. http://www.hanban.edu.cn/article/2016-06/14/content_647065.htm. |

| [21] | EMBER C R, Ember M. Cross-cultural Research Methods[M]. Lanham: Alta Mira, 2009. |

| [22] | 周宪. 跨文化研究:方法论与观念[J]. 学术研究, 2011(10): 127–133. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7326.2011.10.021 |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20