近几年,我国每年招收学术型研究生近40万人,他们是一支重要的科研力量,因为研究生的核心任务是制造新知识而非被动地接受已有知识[1]。但当前我国高校研究生培养模式基本上是纵向团队培养,即由导师、研究生和少数博士后组成科研团队,然后以团队形式完成科研创新活动[2]。因此,团队合作、团队学习和知识共享对于研究生科研团队知识创新至关重要。因为知识共享是知识创新的关键,知识共享会不断提高组织和个人的创新能力与水平,否则,一个组织很难取得成功[3]。但遗憾的是,当前我国研究生知识共享水平并不高[4],这必然影响和制约研究生科研团队创新能力与水平。那么,有哪些因素影响研究生科研团队知识共享行为呢?这些因素相对重要程度如何呢?对此有必要加以研究,以为研究生培养单位和指导老师提供参考,进而提升研究生科研团队知识共享水平和科研创新能力。

一、文献回顾 (一) 知识共享概念知识共享概念是在20世纪90年代知识管理运动中提出来的,但到目前为止,理论界对其定义仍然存在分歧,大致可将其归纳为五种观点:“互动观点”“沟通观点”“学习观点”“市场观点”和“组织创新观点”。Nonaka & Takeuchi(1995)是“互动观点”的典型代表,认为“知识共享是个体与组织、隐性知识与显性知识之间的互动过程,通过对知识内化、外化、社会化和综合化,以实现其在组织内部的交换和普及”[5]。Hendriks(1999)持“沟通观点”,认为知识共享是个体之间进行沟通的过程,但知识并不能像物品一样进行自由交换和传递,当个体在获取和接受他人知识时,自己必须有能力对外来知识进行重构,因此,知识共享涉及两个主体:知识提供者和知识接受者。在相互沟通过程中,知识提供者以口述、书写等方式将知识提供给知识接受者,知识接受者则以倾听、阅读等方式对知识进行重构和理解[6]。彼得·圣吉(Peter.Senge)持“学习观点”,认为知识共享不是给予他人东西或者从他人那里获取,真正的知识共享是一种知识供需双方的互动,并使知识接收方获得有效行动力的具有创造性的学习过程[7]。Davenport & Prusak(1998)持“市场观点”,认为知识共享是企业内部知识参与知识市场的过程,与其他物品或服务相似,知识市场中同样存在着买方和卖方,买卖双方在此过程中获得各自需求[8]。Lee(2001)等人持“组织创新观点”,认为知识共享是组织成员通过各种渠道相互沟通和学习,促使组织实现知识交流和分享,并在所吸收知识基础上进行自主创新,最终达成整个组织的知识增值过程[9, 10]。樊治平和孙永洪(2006)将知识共享定义为组织员工(或外部团队)在组织内部(或跨组织之间)彼此通过各种渠道进行知识讨论和交换,其目的在于通过知识交流,扩大知识的利用价值并产生知识效应[11]。

研究者认为,以上观点实际上并不矛盾,只是强调的重点有所不同。基于此,本研究将知识共享定义为:组织内(或外部)成员之间基于非经济目的的知识交流和互动,进而在接收、学习和消化的基础上,对知识进一步加工、创新和创造,从而不断提升个人和组织的知识创新能力和水平。

(二) 知识共享行为影响因素学者们从不同角度探讨了知识共享行为的影响因素。Hamel(1991)研究了个性特征对知识共享行为的影响,发现个体学习意愿和动机、个体表达能力、个体消化吸收知识能力,是决定知识共享能否顺利进行的关键因素[12]。Teh等(2011)研究了人格特征对知识共享行为的影响,发现外向型和精神活跃型人格特征对知识共享行为有显著的积极影响[13]。Hsu等(2007)研究了社会认知对知识共享行为的影响,发现个人预期收益动机显著影响知识共享行为,而组织预期收益对知识共享行为的影响不显著[14]。Riege(2005)认为,知识共享是一种复杂的行为过程,受心理、技术、文化和个性特征等因素影响[15]。孙卫忠等(2005)研究发现,个体主观意愿、扁平化组织结构、学习型组织文化、技术能力等因素正向影响知识共享水平[16]。姜洪涛等(2008)研究了虚拟社区知识共享影响因素,发现个人依附动机、社会支持导向和成员信任倾向会促进虚拟社区成员形成认知信任和情感信任,进而促使成员参与社区活动和知识共享活动[17]。孙康等(2010)研究了实名制虚拟社区知识共享影响因素,发现成员信任、归属感、兴趣和联系动机对知识共享有显著的正向影响[18]。郝文杰等(2010)研究了企业研发团队知识共享影响因素,发现知识特性、知识提供方、知识接受方、共享手段、共享环境是影响研发团队知识共享的重要因素[19]。

(三) 研究生科研团队知识共享行为影响因素“研究生科研团队”可以分别从狭义和广义角度进行定义。从狭义角度定义,研究生科研团队是指临时组建的项目科研团队[20],其目的是完成短期和单项任务。从广义角度定义,研究生科研团队是指具有稳定形态的学术科研组织[21],其目的是完成研究生在攻读学位期间的学习和研究任务。鉴于研究生的中心任务是完成学习和科研任务进而获得相应学位,因此,本研究从广义角度定义“研究生科研团队”。

孙绍慧(2014)认为,研究生科研团队知识共享是指“研究生团队内部成员之间通过沟通、获取、接受、消化,进而将知识内化、重建、创造并应用的过程”[22]。侯志军等(2014)认为,研究生科研团队知识共享是指“研究生之间相互交流、学习和创新的知识分享过程,是学术知识在学习、存储、流动和交流过程中的增值过程”[23]。唐梅(2015)认为,研究生科研团队知识共享是指“在高校研究生科研团队中,由于科研团队成员自身知识匿乏、不足或在沟通与表达能力方面欠缺,通过在团队内部讨论达成完成科研任务目的的过程”[24]。

那么,有哪些因素影响研究生科研团队知识共享行为呢?唐梅(2015)通过实证研究发现,团队氛围、个人知识吸收与表达能力、个人报酬预期、知识自身的可被表达性、利他主义以及团队成员之间的信任程度,对研究生团队内部知识共享有显著的积极影响[24]。尹娟(2015)研究发现,知识主体共享态度、知识类型、沟通渠道和学术氛围,是影响研究生与导师知识共享的主要因素[25]。张圣亮等(2015)研究发现,信任、支持创新和融洽的团队氛围会促进研究生知识共享行为发生[26]。

综上可知,首先,关于高校研究生科研团队知识共享行为影响因素,专门研究者还较少;其次,既往研究多是采用验证性方法验证某一或某些因素对知识共享行为有无影响,缺少全面性和系统性;再次,不同作者对同一个因素的测度标准不统一,甚至差别很大;最后,研究结论过于笼统,没有测评不同因素对研究生知识共享行为的影响程度,因而对实际工作指导价值有限。鉴于以上情况,本研究拟在借鉴前人研究成果基础上,采用探索性方法具体探究高校研究生科研团队知识共享行为的影响因素及其权重大小,进而为培养单位提供管理对策建议,以推动研究生科研团队提升知识共享水平和科研创新能力。

二、实证研究 (一) 影响因素提炼本研究在文献回顾的基础上,通过深度访谈和问卷调查来提炼研究生科研团队知识共享行为的影响因素。研究者共访问3个研究生团队,包括3名研究生导师、6名博士生和12名硕士生,每次访谈时间约2小时,访谈方法是让受访者回顾和叙述在科研活动中的知识共享行为及其影响因素。访谈结束后由2名研究者对访谈记录分别进行整理,对于有分歧的问题共同讨论并让被访者加以确认,最终得到34个问题。然后以问卷形式对这34个问题进行预调查(发放问卷145份,回收127份),通过因子分析,剔除公共因子载荷低于0.5和因素载荷分散的6个题项,最终得到28个问题(如表 1所示)。

| 表 1 高校研究生科研团队知识共享行为可能的影响因素 |

为检验深度访谈和预调查结论,本研究拟采用问卷调查法来收集数据。调查问卷共包括3部分:一是引导语——说明调查目的、要求以及对调查对象信息的保密承诺,以引导调查对象参与调查;二是调查对象信息——包括性别、年龄、学科;三是调查问题——将上述28个问题直接转化为测评项,并增加5个“知识共享行为”测评项(在参考Bock & Kim[27]测评量表基础上设计),所有问题均采用Likert 5级量表评分,分值越高表示越同意,分值越低表示越不同意。

(三) 数据收集本研究选取了中国科学技术大学、电子科技大学、浙江大学、广州中医药大学、安徽农业大学、安徽大学等多个高校的研究生作为调查对象。研究者通过网络,如微信或QQ一对一发放给研究生同学,并且邀请外校研究生好友帮忙在其所在院校一对一转发,以确保被调查对象都是高校在读研究生,并对填写完整问卷的人员给予小额现金红包奖励,以此来鼓励被调查者参与问卷调查。此次共发放问卷600份,回收423份,剔除无效问卷35份,共有388份问卷进入统计分析,问卷有效率64.67%。

三、统计与分析 (一) 描述性统计对调查样本进行描述性统计,结果如表 2所示。

| 表 2 调查样本分布 |

从表 2可知:第一,调查对象性别女性比例稍高于男性,可能是由被调查者参与热情所致;第二,调查对象年龄主要集中在21~30岁之间,这比较符合高校研究生群体实际年龄状况;第三,调查对象学历多是硕士研究生,这比较符合高校研究生层次结构状况;第四,调查对象专业主要集中在理工类和经管类,这也比较符合高校研究生专业结构状况。

(二) 探索性因子分析为将问卷中的28个问项进行有效归类,采用SPSS18.0进行探索性因子分析(KMO检验和Bartlett球形检验结果:KMO=0.891,Bartlett近似卡方值=6162.333,df=378,sig.值=0.000,适合做因子分析)——采用主成分提取法(令特征值大于1)进行最大方差正交旋转,得到如表 3所示的7个因子。

| 表 3 探索性因子分析 |

从表 3可知:问卷中的28个题项均清晰地负荷在系统提取的7个因子上,累积方差解释68.950%,说明7个因子对样本方差解释能够接受,即将28个变量归入7个公共因子是可行的;依据7个因子各自包含题项并借鉴前人研究成果,本研究将其分别命名为“团队氛围”“知识结构”“个人能力”“预期收益”“人格特征”“沟通渠道”和“团队激励”,然后征询相关专家和调查对象意见,此命名得到认同。

(三) 验证性因子分析为检验探索性因子分析结果以及问卷信度和效度,采用AMOS18.0进行验证性因子分析(整体模型拟合指数为:χ2 /df= 2.521;GFI=0.885,IFI=0.926,TLI=0.903,CFI=0.925,RMSEA=0.063,表明验证性因子模型拟合优度较好),结果如表 4和表 5所示。

| 表 4 验证性因子分析 |

| 表 5 平均方差抽取量平方根和相关系数矩阵 |

从表 4可知:第一,所有观测变量的负荷值在0.592~0.859之间,表明各观测变量的信度都达到了显著水平;第二,7个因子组合信度值在0.749 9~0.907 6之间,表明整体观测变量对于测量模型具有较强解释能力,即量表一致性较好;第三,7个因子平均方差提取量在0.501 9~0.686 2之间,表明模型具有较好的聚合效度[28]86。

从表 5可知:潜在变量之间的相关系数均小于平均方差抽取量的平方根,表明模型具有较好的区别效度。另外,本研究调查问卷是在深度访谈和预调查基础上经过反复修改确定的,问卷内容效度能够得到保证。

(四) 回归分析由表 5可知,上述7个因子与知识共享行为的相关系数在0.411~0.732之间且均显著,表明它们之间存在高度相关性。为探究这种相关性是否存在因果关系,用SPSS18.0进行回归分析,结果如表 6所示。

| 表 6 回归分析 |

从表 6可知:第一,在7类因素中,除“团队激励”因素回归系数不显著(p>0.05),其他6类因素的回归系数均很显著(p < 0.05),表明除“团队激励”,其他6类因素对研究生科研团队知识共享行为均有显著影响;第二,7类因素对于知识共享行为的解释为61.6%,DW值表明数据基本无自相关,F值和Sig.值表明模型整体是显著的。基于此,研究生科研团队知识共享行为可表述为:成员知识结构或成员对知识的掌握程度具有一定差异性,使知识共享具有必要性;团队良好氛围以及成员预期收益和主动性人格特征,使成员之间具有知识共享意愿;团队沟通渠道以及成员沟通能力,使知识共享成为可能。

(五) 权重计算为进一步了解上述6类因素对于高校研究生科研团队知识共享行为影响程度,在主成分分析基础上对各项指标进行权重计算。具体方法是:用表 3中各项指标因子载荷值除以各对应主成分(k=1, 2, 3, …, 6)相对应的特征值的平方根,得到每项指标λkl[k=1, 2, 3, …,6, l=1, 2, 3, …, 28(l≠12, 13)]的系数,再乘以各主成分所对应的贡献率μk(在此用方差解释率替代)(k=1, 2, 3, …, 6),然后除以6类主成分累计贡献率∑μk(k =1, 2, 3,…,6)(用累计方差解释率来代替),得到如下公式:

| $ \begin{align} &F=\frac{\underset{k=1}{\overset{6}{\mathop{\sum\limits }}}\, {{\lambda }_{k1}}{{\mu }_{k}}}{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\mu }_{k}}}}{{X}_{1}}+\frac{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\lambda }_{k2}}{{\mu }_{k}}}}{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\mu }_{k}}}}{{X}_{2}}+\cdots +\frac{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\lambda }_{k11}}{{\mu }_{k}}}}{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\mu }_{k}}}}{{X}_{11}}+ \\ &\frac{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\lambda }_{k14}}{{\mu }_{k}}}}{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\mu }_{k}}}}{{X}_{14}}+\ldots +\frac{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\lambda }_{k28}}{{\mu }_{k}}}}{\sum\limits_{k=1}^{6}{{{\mu }_{k}}}}{{X}_{28}} \\ \end{align} $ |

将表 3数据代入上述公式,得到指标权重系数如下:

| $ \begin{align} &F=0.1302{{X}_{1}}+0.1052{{X}_{2}}+0.1539{{X}_{3}}+0.1271{{X}_{4}}+0.1408{{X}_{5}}+ \\ &\ \ \ \ \ \ 0.1533{{X}_{6}}+0.1477{{X}_{7}}+0.1386{{X}_{8}}+0.1506{{X}_{9}}+0.1559{{X}_{10}} \\ &\ \ \ \ \ \ +0.1377{{X}_{11}}+0.1218{{X}_{14}}+0.1174{{X}_{15}}+0.1319{{X}_{16}} \\ &\ \ \ \ \ \ +0.1251{{X}_{17}}+0.1448{{X}_{18}}+0.1608{{X}_{19}}+0.1649{{X}_{20}} \\ &\ \ \ \ \ \ +0.1650{{X}_{21}}+0.1391{{X}_{22}}+0.1448{{X}_{23}}+0.1778{{X}_{24}}+ \\ &\ \ \ \ \ \ \ 0.1385{{X}_{25}}+0.1632{{X}_{26}}+0.1587{{X}_{27}}+0.1601{{X}_{28}} \\ \end{align} $ |

在指标权重系数基础上进行归一化,得到各指标权重如表 7所示。

| 表 7 高校研究生科研团队知识共享行为影响因素权重 |

从表 7可知:高校研究生科研团队知识共享行为影响因素权重从高到低排序,依次是“团队氛围”“个人能力”“预期收益”“人格特征”“知识结构”和“沟通渠道”。这表明:

“团队氛围”是影响研究生科研团队知识共享行为的首位因素,即如果团队成员具有共同目标、精诚团结、相互尊重、鼓励创新等,就能促进团队成员之间知识共享。这是因为:在良好的团队氛围下,知识共享可以获得收益、快乐和尊严,并且与组织文化相吻合,因此成员之间就会愿意和主动分享知识。这一结论也验证了“学习型组织文化正向影响知识共享水平”[16]、“社会支持导向促使成员知识共享活动”[17]“成员信任和归属感对知识共享有显著正向影响” [18]、“信任、支持创新和融洽的团队氛围会促进研究生知识共享行为发生”[26]、“团队氛围对研究生团队内部知识共享有显著积极影响”[24]等研究结论的正确性。

“个人能力”是影响研究生科研团队知识共享行为的第二位因素,即如果团队成员对于相关知识能够清晰表达或者对其所接受的知识能够快速理解和消化,就能促进团队成员之间知识共享。这是因为,与别人分享知识的前提是拥有别人不具有的知识并能清晰表述,接受别人知识的前提是具有学习和理解能力,否则,知识共享就会阻断。这一结论也验证了“个体表达能力和个体消化吸收知识能力是决定知识共享顺利进行的关键因素”[12]、“知识提供方和知识接受方是影响研发团队知识共享的重要因素”[19]、“个人知识吸收与表达能力对研究生团队内部知识共享有显著积极影响”[24]等研究结论的正确性。

“预期收益”是影响研究生科研团队知识共享行为的第三位因素,即如果团队成员有清晰的期望,就能促进成员之间知识共享。这是因为,目的决定行为,或者说人们不会盲目和无目的地从事某一活动。这一结论也验证了“个体学习意愿和动机是知识共享顺利进行的关键因素之一”[12]、“个人预期收益动机显著影响知识共享行为”[14]、“个体主观意愿正向影响知识共享水平”[16]等研究结论的正确性。

“人格特征”是影响研究生科研团队知识共享行为的第四位因素,即如果研究生勇于面对困难、具有助人意识和探索新知识的勇气,就能促进成员之间知识共享。这是因为:主动的人遇到问题会积极行动并持之以恒直到获得有意义的改变[29]。这一结论也验证了“知识共享受个性特征影响”[15]、“外向型和精神活跃型人格特征对知识共享行为有显著积极影响”[13]、“利他主义对研究生团队内部知识共享有显著积极影响”[24]等研究结论的正确性。

“知识结构”是影响研究生科研团队知识共享行为的第五位因素,即知识结构存在一定差异性能促进团队成员之间知识共享。这是因为,知识共享的基础是成员之间知识的差异性,如果大家掌握同样的知识、具有同样的科研水平,就没有知识共享的必要了。但一般来说,任何科研团队都存在着知识结构和科研能力的差别性,从而该因素对团队知识共享影响相对较小。

“沟通渠道”是影响研究生科研团队知识共享行为的第六位因素,即如果渠道畅通、平台健全,就能促进成员之间知识共享。这是因为,知识共享首先就是知识流动,而知识流动就需要有顺畅的渠道,否则知识就会阻隔。这一结论也验证了“共享手段和共享环境是影响研发团队知识共享的重要因素”[19]、“沟通渠道和学术氛围是影响研究生与导师知识共享的主要因素”[25]等研究结论的正确性。同时也说明,在互联网时代,沟通、交流手段非常多,交流非常方便,从而该因素对研究生科研团队知识共享的影响程度比较小。

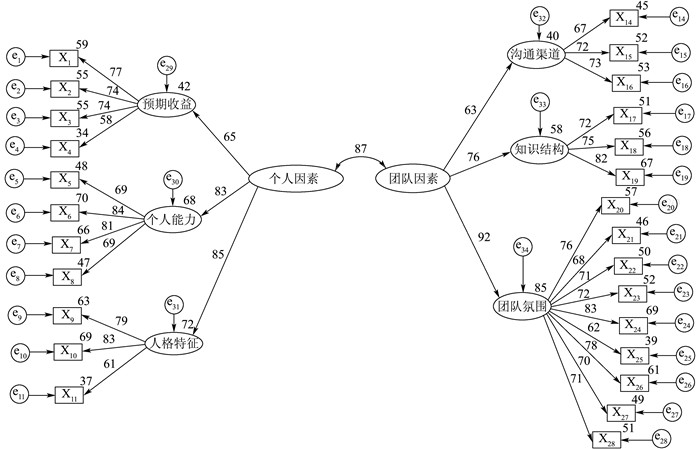

(六) 高阶因子分析由表 5可知,除“团队激励”,其他6类因素相关系数在0.370~0.705之间且均显著,表明6类因素之间存在一定相关性,即研究生知识共享行为同时受多类因素影响,因此假设6个一阶因子构念受一个或多个较高阶潜在特质影响(高阶结构可以解释一阶因子构念),进而进行高阶验证性因子分析,结果如图 1所示。

|

图 1 高阶因子分析图 |

从图 1可知:第一,6个一阶因子可以在更高一层构念上概括为2类高阶因子,依据2类高阶因子各自包含因素,本研究将其分别命名为个人因素(包括预期收益、个人能力和人格特征)和团队因素(包括沟通渠道、知识结构和团队氛围);第二,结合表 7可知,个人因素和团队因素权重分别为41.043%和58.957%,表明团队因素比个人因素对高校研究生科研团队知识共享行为影响更大。

(七) 独立样本T检验为了解性别、学历和学科对知识共享行为及其影响因素有无影响,分别以性别、学历和学科进行独立样本T检验,结果发现学科类别对知识共享行为影响不显著,而性别和学历对知识共享行为及其影响因素有一定影响,具体如表 8和表 9所示。

| 表 8 性别与研究生知识共享行为及其影响因素独立样本T检验 |

| 表 9 学历与研究生知识共享行为及其影响因素独立样本T检验 |

从表 8可知:第一,男性和女性知识共享行为均值分别为4.031 1和4.119 2,表明女性较男性知识共享行为稍高。这与现实比较吻合,即女性喜欢交流,男性善于独立思考。第二,男性和女性在“预期收益”“人格特征”和“知识结构”三项因素上均有显著差异(Sig. < 0.05),表现为:“预期收益”和“知识结构”均值差为负值,“人格特征”均值差为正值,表明女性较男性更可能因为“预期收益”和“知识结构”而开展知识共享,男性较女性更可能因为“人格特征”而开展知识共享。

从表 9可知:第一,硕士研究生和博士研究生知识共享行为均值分别为4.059 7和4.338 5,且差异性显著(Sig. < 0.05),表明博士研究生较硕士研究生知识共享行为更高。可能原因是博士研究生知识更多、经验更丰富,从而更有条件开展知识共享。第二,硕士研究生和博士研究生在“人格特征”“沟通渠道”“知识结构”和“团队氛围”四项因素上均有显著差异(Sig. < 0.05),且均值差均为负值,表明博士研究生较硕士研究生更可能因为“人格特征”“沟通渠道”“知识结构”和“团队氛围”而开展知识共享。

四、结论与建议 (一) 结论与启示通过本研究,得到以下基本结论及其相应启示:

通过深度访谈和预调查所提炼的影响高校研究生科研团队知识共享行为的28个因素可归纳为7类,分别是“预期收益”“个人能力”“人格特征”“团队激励”“沟通渠道”“知识结构”和“团队氛围”;除“团队激励”,其他6类因素对高校研究生科研团队知识共享行为均有显著影响;6类因素可进一步归纳为两大因素,分别是“团队因素”和“个人因素”。这是对研究生科研团队知识共享行为影响因素的系统研究,弥补了理论研究不足,同时也能有效指导研究生科研团队开展知识共享活动,进而提升科研创新能力和水平。

按照研究生科研团队知识共享行为影响因素权重大小排序,依次是“团队氛围”“个人能力”“预期收益”“人格特征”“知识结构”和“沟通渠道”。基于此,高校研究生院或研究生导师要想促进研究生团队知识共享,就应采取相应管理对策:第一,营造良好的团队氛围,包括确立和强化团队成员共同目标,促进团队成员之间精诚团结和彼此尊重、鼓励和褒奖创新等。第二,提升成员个人能力,包括通过召开小型研讨会锻炼成员沟通能力、表达能力、图表制作能力,通过布置任务锻炼成员文献查阅和文献综述能力,通过对专业知识讲解,锻炼成员对相关知识理解和接受能力。第三,树立目标和建立期望,包括激励成员树立荣誉感和成就感,有远大理想和追求,而非浑浑噩噩,得过且过。第四,适当建立知识差别,包括招收不同学校和不同本科专业毕业生,为每一位研究生确立不同的研究小方向,保持适当的男女生比例结构等。

性别和学历对研究生科研团队知识共享行为及其影响因素有一定影响,表现为女性较男性、博士生较硕士生知识共享行为更高。对此,研究生导师在管理过程中应有一定的区别对待。

(二) 不足与建议本研究可能存在这样一些不足:第一,研究方法不足——问卷调查法虽然方便统计,且能避免调查对象相互干扰,但由于事后调查,调查对象可能会因为记忆模糊导致回忆失真,致使影响结论的科学性。建议未来研究者通过实验、录像等方法加以弥补。第二,样本分布不均衡——博士研究生样本过少,可能会影响研究结论。建议未来研究者适当增加博士研究生样本数量。

| [1] | 王泛森. 如果让我重做一次研究生[EB/OL]. (2007-05-01)[2013-06-10]. http://jds.cass.cn/Item/22982.aspx. |

| [2] | 高艳玲. 团队氛围对研究生创新能力影响的心理机制[D]. 北京: 中国人民解放军军事医学科学院, 2012. |

| [3] | HU M L M, HORNG J S, SUN Y H C. Hospitality Teams:Knowledge Sharing and Service Innovation Performance[J]. Tourism Management, 2009,30(1): 41–50. DOI: 10.1016/j.tourman.2008.04.009 |

| [4] | 石淼. 研究生知识共享现状与对策思考[D]. 呼和浩特: 内蒙古师范大学, 2012. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2118636 |

| [5] | NONAKA I, TAKEUCHI H. The Knowledge-Creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation[J]. Journal of International Business Studies, 1996,29(4): 5651–5661. |

| [6] | HENDRIKS P. Why Share Knowledge? The Influence of ICT on the Motivation for Knowledge Sharing[J]. Knowledge & Process Management, 1999,6(2): 91–100. |

| [7] | SENGE P. Sharing Knowledge[J]. Executive Excellence, 1998,15(6): 11–12. |

| [8] | DAVENPORT T H, PRUSAK L. Working Knowledge:How Organizations Manage What They Know[J]. Ubiquity, 2000(8): 396–397. |

| [9] | LEE J N. The Impact of Knowledge Sharing, Organizational Capability and Partnership Quality on IS Outsourcing Success[J]. Information & Management, 2001,38(5): 323–335. |

| [10] | BARTOL K M, SRIVASTAVE A. Encouraging Knowledge Sharing:The Role of Organizational Reward Systems[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2002,9(1): 64–76. |

| [11] | 樊治平, 孙永洪. 知识共享研究综述[J]. 管理学报, 2006(3): 371–378. |

| [12] | HAMEL G. Competition for Competence and Interpartner Learning Within International Strategic Alliances[J]. Strategic Management Journal, 1991,12(S1): 83–103. DOI: 10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [13] | TEH P L, YONG C C, CHONG C W, et al. Do the Big Five Personality Factors Affect Knowledge Sharing Behaviour? A study of Malaysian Universities[J]. Malaysian Journal of Library & Information Science, 2011,16(1): 47–62. |

| [14] | HSU M H, JU T L, YEN C H, et al. Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities:The Relationship Between trust, Self-efficacy, and Outcome Expectations[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2007,65(2): 153–169. |

| [15] | RIEGE A. Three-dozen Knowledge-sharing Barriers Managers Must Consider[J]. Journal of Knowledge Management, 2005,9(9): 18–35. |

| [16] | 孙卫忠, 刘丽梅, 孙梅. 组织学习和知识共享影响因素试析[J]. 科学学与科学技术管理, 2005(7): 135–138. |

| [17] | 姜洪涛, 邵兵家, 许博. 基于OCB视角的虚拟社区知识共享影响因素研究[J]. 情报杂志, 2008(12): 152–154. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2008.12.044 |

| [18] | 孙康, 杜荣. 实名制虚拟社区知识共享影响因素的实证研究[J]. 情报杂志, 2010(4): 83–87. |

| [19] | 郝文杰, 鞠晓峰. 企业研发团队知识共享影响因素的实证研究[J]. 北京理工大学学报, 2010(2): 249–252. |

| [20] | 王怡然, 陈士俊, 张海燕, 等. 高校科研团队建设的内涵、特征及类型[J]. 西南交通大学学报(社会科学版), 2007(3): 20–23. |

| [21] | 席海峰, 李方伟. 研究生科研团队的管理[J]. 科学咨询:决策管理, 2008(11): 47–47. |

| [22] | 孙绍慧. 研究生学习团队知识共享研究[D]. 淄博: 山东理工大学, 2014. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D570088 |

| [23] | 侯志军, 王正元, 朱誉雅. 研究生学术创新中的知识共享研究[J]. 学位与研究生教育, 2014(3): 57–61. |

| [24] | 唐梅. 高校研究生团队内部之间知识共享的影响因素分析[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10674-1015641378.htm |

| [25] | 尹娟. 研究生与导师间知识共享障碍与对策研究[J]. 现代商贸工业, 2015(5): 169–170. |

| [26] | 张圣亮, 袁佳, 李小东. 团队氛围、心理资本对研究生知识共享行为影响的实证研究[J]. 研究生教育研究, 2015(6): 39–45. |

| [27] | BOCK G W, KIM Y G. Breaking the Myths of Rewards:An Exploratory Study of Attitudes about Knowledge Sharing[J]. Information Resources Management Journal, 2002,15(2): 14–21. DOI: 10.4018/IRMJ |

| [28] | 吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010. |

| [29] | 商佳音, 甘怡群. 主动性人格对大学毕业生职业决策自我效能的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2009(3): 548–554. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20