“含义”(implied meaning)在本文的语境里指一种表义的言说方式,运用这种表义方式是不把说话主体的意向内容(intentional content) (Q)直接用字面义表达出来,而是把这意“义”包“含”在与此相关的语句(P)之中,因此从P理解Q是需要推导的。“含义”用作一个语言学的术语,指含义运用包括从表达到推导以达至理解的整个过程,但下文根据语境的需要与可能有时只简单称为“含义”,或“含义语言现象”“含义言说方式”“含义运用”“含义表达”“含义理解”等,不一一说明。

现代语言学对含义的研究是语用学学科研究的一个重要内容,而现代语言学含义研究的理论是同现代语用学学科一起诞生的。20世纪30年代,“语用学”术语在符号学研究中开始出现,人们开始注意到语言运用者因素的存在对语言运用的影响;20世纪50年代,美国分析哲学家日常语言学派成员格莱斯(P. Grice)在哲学语言学转向(linguistic turn)中关心语言的运用,提出意义(meaning)可以区分为自然意义和非自然意义(natural meaning(meaning-n)/ non-natural meaning(meaning-nn)),拉开研究语言表达中非自然意义的序幕,这就是他所提出的格莱斯会话含义理论(Grice’s theory of conversational implicature);他根据会话含义是依靠蕴涵(implication)进行推导(calculating)而新创了一个英语单词implicature。会话含义理论同另一位分析哲学家日常语言学派成员奥斯丁(J. L. Austin)提出的言语行为理论(speech act theory),共同成为新建制的语用学学科的理论支柱,现代语用学学科正式建立起来。现代语言学早期所研究的含义就是格莱斯会话含义理论,后来还包括格莱斯同事们的理论以及认知语用学的含义理论。

20世纪八九十年代,格莱斯会话含义理论同语用学一起被介绍到正在改革开放的中国。我国学界通常把implicature译为“含义/含意/隐涵”等;从每一个译名都有“含(涵)”字,表明了这一语言现象的基本特征;把意义的表达“包含”在非字面义的言词里。本文中的“含义”这一术语就是从这里借用过来的。这时,格莱斯会话含义理论的学习和研究是自新中国成立以来对国外语言学学习、研究得最为广泛的其中一次,其广泛程度及其实用程度超过了之前于20世纪50年代发生的对苏联开展批判马尔的语言学理论的介绍,对我国以后开展的国外语言学研究产生了深远的影响。格莱斯会话含义理论是新时期我国较早引进的一批国外语言学理论中的一种。现在回顾、反思当年学习、研究、运用这一理论的景况,可以给我们一些有益的认识:一方面,当时怀着要快速改变我国30年来跟国外语言学主要是西方语言学研究脱节局面的心情,以急切的心态来吸收国外语言学最新研究成果,这一研究过程及其取得的很令人满意的成绩,加强了我国语言学自主研究的信心和加快了我国语言学自主研究的步伐;另一方面,也发现了一些问题和困境:无论是早期还是后来的研究,30年过去了,至今我们还没有能够成功地刻画汉语含义的本土特征,甚至至今还没有认识到和提出要讨论、研究“汉语含义”这个问题。这反映了我们当年研究国外语言学时在思想方法上所存在的一个问题:语言研究中的“据西释中”的问题,即国外语言学(主要指英语世界的西方语言学)所研究的某些语言现象,汉语里也有,但我国的语言研究工作者绝大多数人几乎是全盘搬用西方语言学的范式和理论框架,并把汉语这种与之相类似的语言现象作为格莱斯会话含义的一种形式来进行研究。这里所说的“西”“中”是作为文化概念来说的,而不是指具体的某个西方人或者中国人。这种“据西释中”式的研究往往在开始时会有有益的令人振奋的进展,但随着研究向纵深发展就会遇到越来越多的中西“水土不服”的情况,造成“靡不有初”,但“鲜克深入”。这样的思想方法上的问题,近一些年来我国学界在研究隐喻、构式等问题上或多或少也都有发生,所以这里所谈到的情况具有一定的一般性。我们试从含义研究这一局部研究领域开始,剖析这种情况,为语言研究中某些“据西释中”问题的解决提供一种思路,这是我们进行这一研究的目的。

二、“含义”运用作为心理-文化行为汉语运用含义的言说方式是客观存在的,已经有很悠久的历史。古今中外各民族的语言也都有运用“含义”这种言说方式的传统,例如东西方各国都有许多饱含智慧的谚语,其中有一些就是通过含义这种言说方式来表达的。因此“含义”这种言说方式并不是只有“格莱斯会话含义”一种,在汉语文化氛围培育成长起来的我国语言研究工作者需考虑有“汉语含义”的语言现象存在,而不是简单地把“汉语含义”只作为格莱斯会话含义理论里用汉语表达的用例,应该是我国语言学家研究“含义”这种言说方式的题中之义。

含义这种言说方式并不神秘。它的运用作为一种心理——文化行为,是一种几乎是无师自通的语言运用技巧,因为它是语言主体的语句表达知识同百科知识增长相结合的产物。当表达主体有一个心意的内容要表达,他首先要动用他的语言表达知识,而当他有目的地将语句表达内容所涉及的百科知识同他的心意的内容扯上关系,他就有可能以此来表达他心意的内容而不管句子所用到的词语的词义本身是否能直接同心意内容有关。这是在语言运用中利用同事物相联系的百科知识可能具有的表意潜能,这是一种心理-文化的社会交往行为。一个有趣的例子是:一个三岁的小孩想让妈妈喂她吃饭而自己懒得动手,她就说她手疼;饭吃完了就说她的手不疼了。她这样年龄所拥有的百科知识就足以告诉她,她要自己吃饭是要自己动手的,而百科知识还让她知道,真的手疼是拿不动碗筷吃饭的。这种心理-文化活动所谓的“无师自通”,其实是随着语言运用能力的增长、智力的增长和社会经验的增加而“自然”习得的。

据此我们提出“含义”的操作定义是:含义运用是一种以自然语言为载体的特别心理——文化社会交际行为,为了进行这样特别的交际行为,语言主体利用已为一定人群熟知的百科知识把自己的心意内容同某些事物建立起联想和想象,并把这样联想和想象放在一个语言表达式里以实现它们之间——被表达的事物与心意内容之间——的象征关系,从而能够委婉而间接地以这样的象征关系进行语言表达。如果把这样的说法暂时省略心理、文化、交际等内容,只就含义表达式的表层来说就是以语言表达式P来获得实际想要表达的心意内容Q,用格莱斯、列文森(S. Levinson)等学者惯用的形式化表达式就是:P=> Q,其实这就是运用含义思维,例如李白说“小时不识月,呼作白玉盘”(李白,《古朗月行》),这就是说,小孩把“白玉盘”(P)用来象征、指代“月”(Q),以此来表达出他的心意内容。又如辛弃疾说“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山……江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”(辛弃疾,《菩萨蛮》)为什么用“山深闻鹧鸪。”来结束全词?原来这一句是有含义的表达,以鹧鸪的叫声“行不得也哥哥”表示作者想要表达的意思,这就是把鹧鸪的叫声的文化内涵同一定时空的心理活动联系起来所建立起来的言语交际行为,以鹧鸪的叫声“行不得”象征收复中原暂时还“行不得”也。再如“凉夜金街天似洗。打叠银篝,薰透吴绫被。作剧消愁何计是,鬓丝扶定相思子。对漾红绳低复起,明月光中,乱卷潇湘水。匿笑佳人声不止,檀奴小绊花阴里。”(陈维崧,《蝶恋花·跳索》)作者设问道:作剧消愁何计是?回答是:“鬓丝扶定相思子。”要薰被子就要关起房门离开房间,所以问“作剧消愁何计是”(做些什么活动来解闷),“鬓丝扶定相思子”就是以其含义的表达来作出回答:用相思子嵌制的发夹把头发夹好夹紧,意思就是准备做比较激烈的运动,这从下阕说到她们在明月光跳索(跳绳)可以看出。这一切可以概括为运用了含义思维。这里三个含义表达中的后两个,在格莱斯会话含义的理论的叙述中,还没有看到与此类似的用例。

哲学家格莱斯涉足语言学的含义研究,这给语言学研究带来了积极的影响。他从哲理的高度对这一语言现象的运用规律做出了像康德那样的哲学式的概括,特别是对如何推导会话含义的总结,他参照康德的范畴表[1]51-54提出了含义推导的四项准则,这让会话含义理论带有浓烈的哲理意蕴,很有哲学研究的抽象味道。这使得会话含义理论研究摆脱按语言表层就用法总结的局面,使语言学研究不再只是作为语言用法指南的概括,大幅度地开阔了研究的视野,加深了研究的深度。就会话含义理论的研究来说,最核心的问题是隐含的意义是如何推导出来的;格莱斯会话含义的特点之一就是有关含义的可推导性(calculability),按格莱斯的想法,含义是从蕴含推导而来[2],他为此构建了一套完整的原则和准则来说明推导的过程和机制,这显得十分学术化、哲理化。这正符合语用学理论的要求,因为语用学理论不解释语言运用的机制性的原理就失去了其存在的价值。

格莱斯会话含义理论一被介绍到中国,就以其理论创新性、实用性吸引着我国各年龄段的语言学研究工作者的注意,中国的研究者立刻注意到这一理论机制框架的可操作性,在国内当时发表的运用这一理论分析会话含义的论文中,差不多每篇论文都会引用“合作原则”和四条准则这个框架。这是很自然的,表明我们的学习和研究抓住了会话含义理论所针对的研究对象的重点。我国学者学习、研究格莱斯会话含义理论是很有成效的。

在康德的年代,康德的祖国德国是一个哲学的国度,德国的哲学家总是在孜孜不辍地追求自己所创建的哲学体系系统、完整、完备;格莱斯作为康德理论的追随者,他所建构的会话含义理论自然也希望系统、完整、完备,所以他在论述会话含义理论的时候也很完整地构建含义理论的内容,例如包含了各种类型的含义,如一般含义、特殊含义、规约含义、非规约含义等。我国学者在学习、研究会话含义理论的时候,把格莱斯会话含义理论的全部内容照单全收,就是在含义的分类研究上也花了很多功夫。这本来也无可厚非。不过在汉语也明显存在含义这种言说方式的情况下,绝大多数的研究都不对汉语这种言说方式给予一点的关心,而几乎把全部时间和精力都投放到西方对会话含义这种语言现象上来,这样的考虑可能就不够周全了。当时的论文所研究的都是格莱斯会话含义理论,所用到的例句有一部分是把英文例句翻译成中文,还有一部分是按英文例句的要求而自引的汉语材料,这些做法可能正反映了我国在研究格莱斯会话含义理论时“以西释中”的思想方法。

三、我国对“含义”的运用和研究其实,我国古代对“含义”运用和研究的开展都很早[2],用“含义”作为一种表义的言说方式是我国固有的言语活动的一种传统。从下面的汉语例子看出,有些“含义”的用例的确是姓“汉”,所以没有理由不注意“汉语含义”的运用。但我国古代语言研究没有用“含义”这个术语,下面说明用到的“含义”这个术语是借用过来的。

(一) 我国古代对“含义”运用的简略叙述我国较早提到与现在所说的“含义”现象相类似语言现象是“廋辞”(《国语·晋语(五)》),但《国语》所记语焉不详;后来南宋周密的《齐东野语》对廋辞在古代的运用作为“野语”也略有记载。庄子曾提到三“言”:寓言、重言、卮言,其中的“寓言”就有点像含义这种言说方式。但这“三言”是三种什么样的言说方式,两三千年来一直是学界的一桩学术公案,甚至每一“言”具体指的是什么样的语言现象,至今还没有一个比较能为大家所认可的看法,本文不准备参与有关的讨论。我们凭《庄子·寓言》所说“寓言十九,藉外论之”(寓言十中有九要靠言外来推论的)以及庄子所用到的例子认为,“寓言”有点像我们现在所说的像《伊索寓言》那样的“寓言”,而有一部分的言说方式有点像现在所说的P=.> Q的含义的用法。例如《庄子·秋水》有一个故事说:庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎?宁其生而曳尾于涂中乎?”二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。”(你们回去吧,我宁愿把尾巴垂到泥泞中去!)庄子回话的言说方式就是运用了现在所说的“含义”;而楚王的两位大夫说的话“愿以境内累矣!”(想请您为国内的事情操劳)用的也是“含义”。

庄子之后,大家公认比较像现在所说的“含义”言说方式的是孔子所倡导的“春秋笔法”。“春秋笔法”主要目的是为尊者讳、长者讳、亲者讳,就是对于尊者、长者、亲者所做过的事情,如果认为是不甚光彩,不宜为后人详细知道的,就用“春秋笔法”予以讳之,正如《春秋公羊传》所言,“《春秋》为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳。”(公羊传·闵公元年)例如《春秋左氏传》说,“元年春,不称即位,公出故也。公出复入,不书,讳之也。讳国恶,礼也。”(左传·禧公元年)再如《春秋谷梁传》所言,“秋,王师败绩于贸戎。不言战,莫之敢敌也。为尊者讳敌不讳败,为亲者讳败不讳敌,尊尊亲亲之义也。然则孰败之?晋也。”(谷梁传·成公元年)至于所用的手法,“主要有两种典型的讳隐方式:其一,转换用词。……其二,‘不书’”[3]转换用词的手法如上文的“郑伯克段于鄢”;“不书”就是不予记载或记载时略去某些要素,如禧公元年,《春秋》只是记载了“齐师、宋师、曹伯次于聂北,救邢。夏六月,邢迁于夷仪”(春秋·禧公元年),而禧公即位《春秋》却没有记载;邢国为狄所灭,但《春秋》并没有提到狄的名字。对此,《春秋公羊传》解释说:“公何以不言即位?继弑君,子不言即位。此非子也,其称子何?臣子一例也。”又说,“齐师、宋师、曹师次于聂北,救邢。救邢救不言次,此其言次何?不及事也。不及事者何?邢已亡矣。孰亡之?盖狄灭之。曷为不言狄灭之?为桓公讳也。曷为为桓公讳?上无天子,下无方伯,天下诸侯有相灭亡者,桓公不能救,则桓公耻之。”(公羊传·禧公元年)

孔子之后的孟子也很会运用含义这种言说方式,《孟子》有很精彩含意运用的例子,例如记录了把齐宣王问得以“顾左右而言他”作答,这样的回答就是运用了“含义”:

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友,而之楚游者。比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”王曰:“弃之。”曰:“士师不能治士,则如之何?”王曰:“已之。”曰:“四境之内不治,则如之何?”王顾左右而言他。

孟子问齐宣王:如果托朋友照管自己妻儿但妻儿却挨冷受饿,怎么办?齐宣王说:与那朋友断交;孟子又问,如果上级没有把自己的下属管好,怎么办?齐宣王说:撤他的职;孟子再问:国家治理不好呢?齐宣王知道孟子指责的是他自己,他就耍起了太极,“顾左右而言他”。只是《孟子》没有复述齐宣王“言他”言了什么,但肯定说些与当前交际的话题不相关的话。

《战国策》记录了两则含义的运用就较为具体:

秦王跪而进曰:“先生何以幸教寡人?”范雎曰:“唯唯!”有间,秦王复请,范雎曰:“唯唯!”

若是者三。(战国策·范睢说秦王)

[冯谖告知孟尝君把债劵烧了,]“乃臣所以为君市义也。”孟尝君不说,曰:“诺,先生休矣!”(战国策·冯谖客孟尝君)

齐宣王顾左右而言他,说些与当时交际话题不相关的话;范雎的“唯唯”就是打了个哈哈作为回答;孟尝君不高兴地说“先生休矣”,就是作了回答但不提供具体的信息。这些都是交际中运用“含义”的一些策略。

在《春秋左氏传》(即通常所说的“左传”)、《春秋公羊传》《春秋谷梁传》都有解释“含义”的言论。相传为孔子所撰的《春秋》记录了当时各诸侯国发生的大事;但孔子倡导春秋笔法,左丘明对春秋笔法作出的概括是:微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污(左传·成公十四年),即用笔曲折而意含褒贬,词语微言而意含大义,委婉地表达出作者的价值取向,让读者自己去体会作者的用意。怕后世人不明白《春秋》所说的简明的话所包含的大义,上面提到的三“传”对《春秋》的记录和语句都有或详或略的补充或解读。如《春秋·隐公元年》说:“夏五月,郑伯克段于鄢。”对此,这三“传”都做了解释:《左传》解释《春秋》这句话时说:“段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也,谓之郑志;不言出奔,难之也。”(左传·隐公元年)《公羊传》说:“郑伯克段于鄢。克之者何?杀之也。杀之、则曷为谓之克?大郑伯之恶也。曷为大郑伯之恶?母欲立之,己杀之,如勿与而已矣。段者何?郑伯之弟也。何以不称弟?当国也。其地何?当国也。齐人杀无知何以不地?在内也。在内虽当国不地也,不当国虽在外亦不地也。”(公羊传·隐公元年)《谷梁传》说:“郑伯克段于鄢。克者何?能也。何能也?能杀也。何以不言杀?见段之有徒众也。段,郑伯弟也。何以知其为弟也?杀世子母弟目君,以其目君,知其为弟也。段,弟也而弗谓弟,公子也而弗谓公子,贬之也。段失子弟之道矣,贱段而甚郑伯也。何甚乎郑伯?甚郑伯之处心积虑成于杀也。于鄢,远也。犹曰取之其母之怀中而杀之云尔,甚之也。然则为郑伯者宜奈何?缓追逸贼,亲亲之道也。”

这里所隐涵的“含义”,是说话人有意而为之的。今人对春秋笔法所带来的“含义”解释说,语句“没有直接呈现事实,但决不会歪曲事实,而是以一种合乎‘礼’的方式间接表述事实”。[3]这就是当时运用这样的“含义”的目的。

除了这些以外,要特别提到的是春秋时期有“赋诗言志”的传统,这也是当时运用含义的一种重要的言说方式,而且反映了我国文化传统下“含义”运用的一种较为别致的形式,值得专门提到。

春秋时期,各诸侯国的国君、公子、大夫等显赫的官员到邻诸侯国出聘时, 宾主会全章或片段地引用《诗经》某一诗篇以说些祝颂的话及道明来意和给予回应,这就是所谓赋诗言志。这时被引用的诗篇(句)就是言说者言说方式的显性表述;他的意图就是其隐性表述,就体现为“含义”。这一引用一定是断章取义的,因为引用的主体与被引用诗的创作主体二者相异,所面对的时空和具体的事件也不一样,只是思想情怀相关,这是一种典型的“断章取义”,即所谓“赋诗断章”,“余取所求焉”(左传·襄公二十八年)。有赋诗言志的叙述见《国语》《左传》的一些章节,共有约70次。下面试以赋诗较多的一次出聘做一些分析以作说明,就是襄公二十六年卫国请齐侯、郑伯如晋,以求释放被晋扣留的卫献公:

秋七月,齐侯、郑伯为卫侯故如晋;晋侯兼享之。晋侯赋《嘉乐》;国景子相齐侯,赋《蓼萧》;子展相郑伯,赋《缁衣》。叔向命晋侯拜二君曰:“寡君敢拜齐君之安我先君之宗祧也,敢拜郑君之不贰也。”国子使晏平仲私于叔向,曰:“晋君宣其明德于诸侯,恤其患而补其阙,正其违而治其烦,所以为盟主也。今为臣执君,若之何?”叔向告赵文子,文子以告晋侯。晋侯言卫侯之罪,使叔向告二君。国子赋《辔之柔矣》,子展赋《将仲子兮》,晋侯乃许归卫侯。(左传·襄公二十六年)

齐侯、郑伯到达晋国,主人设宴招待他们,主宾共赋诗五篇。齐侯、郑伯去晋国是有目的的,因此齐郑的赋诗估计是有所准备的,特别是他们都带着指导他们如何进行言语应对的侍臣国景子和子展;主人恐怕也不会事前毫无准备。主宾所赋之诗见下:

a.嘉乐君子,显显令德,宜民宜人。受禄于天,保右命之,自天申之。(诗经·嘉乐(节录))

b.蓼彼萧斯,零露湑(充盈)兮。既见君子,我心写(宣泄,引申为抒发)兮。燕(通“宴”)笑语兮,是以有誉处兮(凡诗之誉,皆言乐也)。……既见君子,为龙为光。……既见君子,……万福攸同。(诗经·蓼萧)

c.缁衣之宜兮,敝(破),予又改为兮。适子之馆(官府之馆)兮,还,予授子之粲(通璨)兮。缁衣之好兮,敝,予又改造兮。适子之馆兮,还,予授子之粲兮。缁衣之席兮,敝,予又改作兮。适子之馆兮,还,予授子之粲兮。(诗经·缁衣)

d.马之刚矣。辔之柔矣。马亦不刚。辔亦不柔。志气麃麃。取与不疑。(诗经·辔之柔矣)

e.将仲子兮,无逾我里,无折我树杞。……仲可怀也,父母之言,亦可畏也。……仲可怀也,诸兄之言,亦可畏也。……仲可怀也,人之多言,亦可畏也。(诗经·将仲子(节录))

卫侯指卫献公。晋平公以卫献公曾经攻打卫国的卿大夫孙林父为名,扣留了卫献公。卫国请齐景公和郑简公赴晋以求释放卫献公。齐景公和郑简公到晋后,晋平公设宴招待他们,首先赋《嘉乐》,称颂齐郑二君是“嘉乐君子,显显令德,宜民宜人。受禄于天”,以表欢迎。齐侯的侍臣国景子赋《蓼萧》,用“蓼彼萧斯,零露湑(充盈)兮”诸句称颂晋平公关心诸侯就像充裕的露水滋润蓼萧,而卫献公也位列诸侯一员,意即请晋平公对卫景公开恩;郑伯的侍臣子展赋《缁衣》,借诗中所说的妻子修补和改做丈夫的官服(缁衣)的诗句,以喻郑国卫国对晋的一片忠心,这也是希望晋平公释放卫献公。但是,晋平公没有任何释放卫献公的意思,反而叫他身边的侍臣叔向转告齐景公和郑简公:卫献公有罪。于是国景子再赋《辔之柔矣》,劝晋平公对诸侯应该刚柔相济,子展则再赋《将仲子》,借诗句中的“仲可怀也,人之多言,亦可畏也”说明,卫献公即使有罪,晋平公替卫国的卿大夫孙林父扣留卫献公,这是替臣扣留君,还是会被人非议的:“人之多言,亦可畏也”,最后使晋平公同意放卫献公回国。这个例子可以帮助我们理解赋诗言志过程中“含义”的运用。

除了这些有影响的人物所倡导的“含义”运用以外,先秦时期的著作《尚书》《礼记》等都有大量含有“含义”表达的语句;在近现代的言语交际中更不乏“含义”的表达,这些就不一一举例提到了。这些古今的“含义”运用有同国外“含义”运用用例相同或相类似的,也有很有些汉语的特点的。

(二) 我国对“含义”研究的简略回顾如果说“廋语”以及庄子、孔子在言谈中提到“含义”只是片言只语式的,那么以专论的形式谈及“含义”这种言说方式最早的是梁朝刘勰(约465—620年)的《文心雕龙》。刘勰也没有用“含义”之名,而是把这种言说方式形容为“讔”或“隐”(见“谐讔”“隐秀”等章节),因为事实上,所谓“含义/含意”者,就是把言说者的“义”或者“意”,“隐”藏在所表达的言语之中。《文心雕龙》对“讔”解释说,“讔者隐也,遁词以隐意,诡譬以指事”;又说,“隐也者,文外之重旨者也”。这就造成了“隐之为体,义生文外”,使行文“深文隐蔚,余味曲包”。[4]281,775,787,788这里所说的“隐之为体,义生文外”,就是形式上把要表达的东西隐涵起来,心意内容要靠言语以外的东西来生发;这同上文所说的以文词的句义P来获得实际想要表达的心意内容Q即P=.> Q的说法是一致的。后来,唐宋诗词的写作兴起,学者将这一现象同诗词表现技巧联系起来,将“含义”这种现象称为“言外之意”,这就比较接近“含义”内涵的一种说法。如宋朝欧阳修《六一诗话》有云:“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”;叶梦得《石林诗话》亦云:“七言难于气象雄浑,句中有力而纡余,不失言外之意”。“言外之意”的说法一直流传到现在,就是有这个意思但没有在语句字面上明说出来,而将这一意思包含在“言外”(言词之外),这就是“含义”的意思。

唐宋之后的金元明清以及民国, 文论和诗论、词论有不少名家名著,但若仅从“含义”研究来说,大体不超过上述的论述;而在新时期我国现代语言学对“含义”的研究,大体是沿用格莱斯会话“含义”理论的说法,没有多少理论上的新突破。概括来说,我国古代对“含义”运用这种语言现象研究所作出的贡献是揭示了“含义”的外显标准是“隐之为体,义生文外”;“含义”表达的基本方法是“遁词以隐意,诡譬以指事”;“含义”运用的基本效用是“深文隐蔚,余味曲包”。这些研究只是揭示了“含义”的运用,但是缺乏对“含义”运作的深层机理的解释。正是格莱斯会话含义理论首先对此做出了可贵的解释,这就是格莱斯会话含义理论的新意和深意之所在。

四、含义表达运作的深层机理含义也是一种“具有软性说理功能”的言说方式。[2]“人类社会普遍存在着具有说理功能的言语活动”。[5]说理就是提出论点、摆出论据作出论证来说出理由,用以表明支持或反对什么;“含义”所具有的软性说理功能表现为其论点(Q)并不用词语直接显示,而只用其显性表述(P)暗含,所以其支持或反对的力度就不是“硬性”地表现出来的,而且其显性表述还可能在一定程度上提供论据作为迂回说理的过程,这就是一种“软性”的说理的言语活动,例如上面庄子钓于濮水拒绝楚王的邀约出来做官就是一例;他说:你们回去吧,我宁愿把尾巴垂到泥泞中去。庄子回话的言说方式就是运用了“含义”。当要表达一种看法、一种主张,出于某种考虑有时换一个“软性”的说法,可能是一个不错的选择。“含义”表达所具有的“软性”说理功能来自“含义”表达所得到的心意内容表达要经过一个曲折的推理过程,这就减低了直截了当地表达的冲击力,获得“软性”的效果,庄子不用概念文字来表明拒绝楚王,只说自己宁愿“将曳尾于涂中”,就显得潇洒而不纠缠于某些字词的运用之中;孔子用“郑伯克段于鄢”的简明几个字就“软性”地把他想要谴责的内容达清楚了;齐宣王若无其事地来一个“顾左右而言他”就避免了被动尴尬等,都表明“含义”表达具有的“软性”说理功能。

研究“含义”的推导机制就要探究“含义”是怎样来的。格莱斯提出“合作原则”作出解释,即“交际话语要符合该次交际发生时双方可以接受的目的与指向”[6];那么怎样才叫“合作”?就是把要说的事物、事件说得让对方清楚明白才能合作,为此,格莱斯参考康德为事物和事件建立的范畴表来说明一个事物基本的存在。反过来,也就是利用这些准则来测定表达的不完备来寻找“缺失”之所在:如果是故意地作出“不完备”的表达,留有余地地埋下伏笔,这就可能表达了“含义”,由“含义”来补充这个不完备。格莱斯会话含义理论提出的这四项准则[7]101 如下:

(1) 量准则(the maxim of quantity):所说的话应包含当前交谈目的所需的信息;所说的话不应包含多于所须的信息。

(2) 质准则(the maxim of quality):不要说自知是虚假的话;不要说缺乏足够证据的话;

(3) 关联准则(the maxim of relevance):要与所说的话题相关联。

(4) 方式准则(the maxim of manner):清楚明白地表达要说的话,尤其是要避免晦涩,避免歧义,要简练,要有条理。

这就是说,一个事物的存在要靠这四个方面基本认定。如果说话人故意让某(些)方面有缺失——用会话含义理论的话来说就是违反了某(些)准则——有关的描述就会失真走样,就要靠听话人依据准则的指引补充完备,这些要补充的内容很可能就是“含义”的内容。格莱斯会话含义理论就是靠这一原则和这些准则来引导语言主体进行“含义”推导。例如:

(1) A.Can you tell me the time(现在几点钟)?

B.Well, the milkman has come(送牛奶的人已经来过了)。[7]97

(2) A.Let’s get the kids something(给孩子们买点吃的东西吧)。

B.OKey, but I veto I-C-E C-R-E-A-M-S(好,但我反对买B-i-n-g Q-i L-i-n)。[7]104

(1)、(2) 的答话分别违反了关联准则和方式准则,本来是难于准确地做出回答的。但是表达主体将语句表达的内容所涉及的百科知识同他的心意内容扯上关系,他就有可能以此来表达他的心意内容而不一定要管句子所用到的词语的词义本身是否直接与心意内容相关,利用同事物相联系的百科知识具有的表意潜能来进行“含义”表达。(1) 问的是时间,而在某一地区经常性活动的发生必定发生在一定的时间段内的,如在一小区送牛奶一定是在某一时间段内的,这就是用“含义”作了回答;(2) 违反了方式准则,答话的人同意买东西给孩子吃,然而不想买冰淇淋,但说出“冰淇淋”让孩子能听懂了反而吵着要买,所以他用了字母拼写法而故意不清楚明白地说,格莱斯就是这样来构建会话“含义”的推导机制。这样的推导机制可以体现为一种逻辑论证,而这样的逻辑论证最终可以体现为演绎推理:

大前提:(1) 说话应该与话题相关联/ (2) 所说的话应清楚明白,避免晦涩;

小前提:(1) 答话与话题不相关/ (2) 答话说得不清楚明白;

结论:答话包含了“含义”。

格莱斯会话含义中非规约的“含义”、要靠推导而获得的会话“含义”,都要受这些准则的制约,其逻辑论证都是演绎推理。

演绎推理是阿里士多德等古代逻辑学家总结出来的人类进行论证的思维形式之一。实际上,作为思想方法,无论是演绎、归纳还是什么别的其他的论证方法,都是人类自古以来在各自的社会环境和自然环境里进行实践活动所积累下来的思想遗产。由于人类的身体和大脑的结构大同小异,所面对的景况面貌也大同小异,所以所进行论证的思想活动也会大同小异,因而所总结的思想方法的逻辑思维过程,无论古今中外,都会有许多相同相似的地方;但由于文化的差异,又必定会有不一致的地方。由于逻辑学最早是在西方发展起来的,逻辑学的思想也是西方兴起的,而随着近一百多年来西学在中国越来越普及,西方的逻辑学思想也为普通人们所熟悉,所以我们会将包括演绎、归纳等这些逻辑学的思想归入到西方的文化范畴里去,认为“西方”人所用的这些逻辑就是普遍的逻辑,因而也把格莱斯会话含义理论所包含的含义解读所反映的逻辑过程当成人类语言“含义”解读的共有机制。“含义”研究中“据西释中”的研究模式就是这样流行开来的,所以在“含义”研究中就发生了“乃不知有‘汉’”的情况。

然而,“作为一种社会互动的规范,逻辑受到文化特征、社会环境和主体动机等一系列因素的影响,因而不同文化中的逻辑具有不同的特征。”[5]这一说法也可以适用于“含义”这种言说方式,因为“含义”的理解是要通过推导的,也一样受到文化特征、社会环境和主体动机等一系列因素的影响,因而不同文化中的含义运用必定有一部分会具有不同的文化特征,所以“含义”研究中“乃不知有‘汉’”这种情况应该引起我们的注意。

我们注意到“赋诗言志”等所体现的“含义”言说方式就很有当时的文化特征、社会环境和主体动机等的特点,而不同于格莱斯会话含义理论所提到的那些“含义”言说的运用。试看“赋诗言志”一节中一例。诗云:

将仲子兮,无逾我里,无折我树杞。……仲可怀也,父母之言,亦可畏也。……仲可怀也,诸兄之言,亦可畏也。……仲可怀也,人之多言,亦可畏也。

这一例中,齐景公和郑简公赴晋要求释放卫献公,他们借诗句中的“仲可怀也,人之多言,亦可畏也”说服了晋平公:即使卫献公有罪,替卫国的卿大夫孙林父扣留卫献公,这是替臣扣留君,还是会被人非议的:“人之多言,亦可畏也”,最后使晋平公明白这样做的不智,同意释放卫献公回国。如果说格莱斯会话含义理论所提到的那些“含义”运用的例子其推导所运用的逻辑方法是演绎法,那么像这一例的说理的方法运用的是的类推法,就与之完全不同。

我们之所以专门提到演绎法和类推法,是因为这是两种性质截然不同的逻辑方法。我们注意到学界曾经提到有所谓“外延的真理”和“内容的真理”的提法:“牟宗三受罗素的影响曾将真理区分为外延的真理和内容的真理两类”[8],这一区分可以有助于我们更好地理解不同逻辑思维对含义的推导。这里所说的“真理”就是为“真”的结论。“所谓外延真理,一般就是指科学真理或数学真理,它是要求消除主观性的,可以理论证明的,具有客观普遍性。而所谓内容真理,则离不开主观态度,它不一定具有认知意义,也不一定对人人都具有客观性,但同样具有普遍性。”[8]牟宗三说,“外延真理有普遍性,那个普遍性是相对外延而说的;内容真理的普遍性是相应内容而说的”,“内容真理不是事件,而是一个道理,……是个原理”。[9]21,27从逻辑思维大类来说,“西方传统思维重演绎,中国传统思维重类比”。[10]演绎推理得出来的结论是外延真理,类比推理得出来的结论是内容真理。“赋诗言志”作为“含义”的运用,其含义推导的思维机制就是类比思维,或曰进行类比推理(analogical reasoning)。

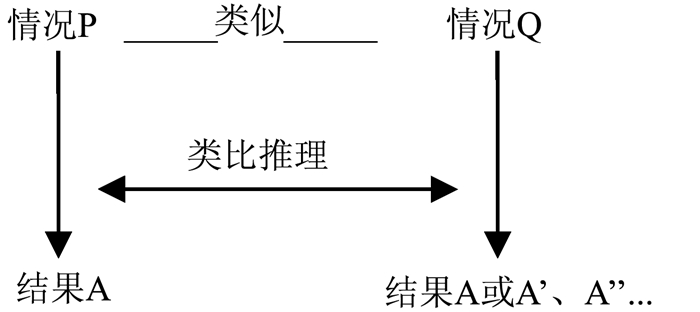

类比思维是以相似性为基础进行两事物相类比的一种思维形态:已知情况P具有结果A,今有情况Q与情况P相同、相似或相近,依据类比思维进行类比推理,推知情况Q也可能有结果A或A′、A″…的结果。类比思维是一种或然思维,如下图示意:

|

图 1 类比思维 |

情况P:即使仲子可怀——结果A:人之多言,亦可畏也;

情况Q:即使卫献公有罪——结果A:扣留他还是会被人非议,亦可畏也。

另一个例子出自《孟子·梁惠王上》:

王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

孟子跟梁惠王谈话,说你喜欢用打仗来说事,就举打仗的例子吧。有两个兵,两军一相接就弃甲曳兵而逃,一个逃跑了五十步,另一个逃跑了一百步;逃跑了五十步的就讥笑逃跑了一百步的。孟子问梁惠王怎么样,梁惠王就说:都是逃跑,就算不逃一百步只逃五十步也是逃跑。这就是说:

情况P:逃跑一百步——结果A:是逃兵;

情况Q:逃跑五十步——结果A:也是逃兵。

这里的分析告诉我们,演绎推理和类比推理分别代表了两类不同情况的逻辑类型。演绎推理着重推理形式结构的有效性(validity),强调形式正确性的作用;只要前提对,推理的结果就是对的,从而对推导的形式做出了有效性的限定;类比推理讲究论证功能的实效性(effectivity),把论证过程的着重点放在相互做比较的一对事物的可比性上,而不着重在其论证结构上有什么形式上的要求。这反映了不同文化氛围下培育出来的不同的逻辑思维有不同的思想倾向:西方重视形式的正确性;我国传统的逻辑思想则更多在意事物价值在推理中的作用。这样的特点也同样表现在“含义”的运用上,“中国传统文化不关心分析性论证,更多的是切于生活经验和与此相关的价值宣扬的论证类型”[11],例如同仲子亲热和扣留别国国君的“社会价值”与当兵打仗逃跑了一百步同逃跑了五十步的“社会价值”相比,以价值宣扬进行论证,就不同于演绎推理。这里用类比推理作为推导机制的“含义”运用的例子无不明显地表现出价值判断的倾向,下面第5节的例子同样表现得很明显。

五、类比思维对后世含义运用的影响用“赋诗言志”作为“含义”运用的言说方式在春秋时期是很流行的,它所体现的类比思维对于后世含义运用有重要的影响,时至今日用类比推理作为推导机制的“含义”表达还很普遍。主要形式有:

(一) 以诗代言,寄寓心意这一点与“赋诗言志”的形式相同,只不过引用的不是《诗经》的诗,而是自作的诗。今天流传于世赋诗代言中最脍炙人口的佳话是唐朝朱庆馀写的《近试上张水部》和张水部的《张籍酬朱庆馀》的唱和诗,用一种情况相似于另一种情况作出类比来说事,但说起话来就比较“软性”:

(1) a.洞房昨夜停红蠋,待晓堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿,画眉深浅合时无?(朱庆馀,近试上张水部)

b.越女新装出镜心,自知明艳更沉吟。齐纨未足时人贵,一曲菱歌敌万金。(张籍,酬朱庆馀)

朱庆馀准备应试,但对自己文章的风格是否为社会所接受吃不准,心里忐忑,于是写了一首题为《闺意》的诗呈张水部请教,表面上是新妇问夫婿自己画的眉如何,实际上是把自己比作新妇、把舅姑(公婆)比作主考官、把自己画的眉比作自己的文章、把张籍比作要征问的夫婿;但后来仍怕人们读不懂它的含义,把题目直接改为“近试上张水部”,点明了“近试”。张水部张籍是性情中人,一下子就读懂了诗中的言外之意,写了《酬朱庆馀》的和诗,称赞这位“新妇”越女的“新装”明艳动人,“一曲菱歌敌万金”,对他的文才给予了高度的肯定。这两首唱和的诗恰到好处地类比了想要表达的心意内容。

(2) 1942年,著名作家端木蕻良到了桂林,文学青年日夜蜂拥上门请教。他写了一首诗谢客诗贴在大门上:“女儿心上想情郎,日写花笺十万行;月上枝头方得息,梦魂又教到西厢。①

① ”资料来源:端木蕻良.http://www.gkstk.com/p-w672927.html.

端木蕻良把自己日夜牵挂着写小说作比作“想情郎”,白天写了“情书”十万行,月上枝头还是“想情郎”。这首诗妙趣横生,但又事真意切:我太忙了,要闭门谢客。这是用类比来说的,用合乎“礼”的方式间接表述事实,谢绝来访。

(3) 雾里看花, 水中望月, 你能分辨这变幻莫测的世界?涛走云飞, 花开花谢, 你能把握这摇曳多姿的季节?烦恼最是无情夜, 笑语欢颜难道说那就是亲热?温存未必就是体贴,你知哪句是真、哪句是假、哪一句是情丝凝结?借我一双慧眼吧,让我把这纷扰,看得清清楚楚明明白白真真切切。(阎肃,雾里看花)

这是一个现代诗的例子。《雾里看花》是部队作家阎肃专门为1993年央视“3.15”晚会写的一首歌词,是为“打假”而作的。那时假冒商品最多的是化肥、农药等;阎肃想,总不能写“化肥是假的,农药是假的”吧?想来想去,觉得不能直来直去,写得太白,要“朦胧”一点,就将那些假的、差的、坑骗顾客的东西虚化为一个纷扰的世界,让我们去思考,进行类比,认真识别。

(二) 将不能下笔的事实用虚构的故事情节进行类比赵嬷嬷说,当年省亲,银子花得像淌海水似的,王熙凤就说,不知道他们哪里来那么多钱啊,这花钱花得这么厉害;赵嬷嬷就说,这无非是把皇帝家的银子往皇帝身上使而已。两个人对话很普通很平常,但是脂砚斋那里批了一段话,“以省亲事写南巡”。(冯其庸:《〈红楼梦〉最了不起是什么?》)

《红楼梦》小说的一个虚构情节,是写元妃省亲。元春省亲其实是用以类比康熙南巡的,元春省亲的靡费奢华就是用以影射康熙南巡的靡费奢华;曹雪芹无法把话直白地说出来,他直白地说就会遭祸,所以他就不直说,故意指东说西,意内言外。元妃省亲时夜里看到豪华的场面,在轿子里说太靡费奢华了,这句话是很通常的,但是这话里有话,就是用写省亲这个场面类比康熙南巡时候的辉煌隆重的场面,写元妃省亲太靡费奢华,其实就是说康熙南巡太奢侈靡费了;但这不能直接说,就借着省亲的场面来说。脂砚斋就批了:“以省亲事写南巡”,如果直说皇上还能饶过你吗?这里再一次看到类比思维的作用。

(三) 引用古语、古诗作类比(1) a. [新华社慕尼黑2016年2月12日电]外交部长王毅12日在德国慕尼黑接受路透社专访。在回答美有可能在韩部署“萨德”反导系统问题时,王毅表示,我们对美国可能在韩部署“萨德”反导系统的动向表示严重关切。“萨德”反导系统覆盖范围,特别是其X波段雷达监测范围远远超出半岛防卫需求,深入亚洲大陆腹地,不仅将直接损害中国战略安全利益,也将损害本地区其他国家的安全利益。中国有两句古话:一句是“项庄舞剑,意在沛公”,还有一句是“司马昭之心,路人皆知”。我们坚决反对任何国家借用半岛核问题侵害中国的正当权益。

b.项庄舞剑,意在沛公——欧盟为何对中国钢铁发难?实际上,欧盟对中国钢铁产品反倾销是“项庄舞剑, 意在沛公”。①

① 资料来源:http://www.csteelnews.com/xwzx/xydt/201602/t20160222_301642.html.

通过类比就把美国在韩部署“萨德”反导系统的用心明晰地却是“有礼”地说明清楚了;对欧盟针对中国钢铁产品的反倾销的用心也揭露得淋漓尽致。这里又再看到含义这样的运用的确具有软性的说理功能。

(2) 关于历史,有句话说的很好,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,所以不同的人对历史的看法是不同的。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”出自苏轼游庐山诗《题西林壁》。这里以身处不同位置会得到不同的庐山印象类比不同的人对历史的看法是有不同的。

(四) 利用近形、近音字词隐含含义(1) “季交恕”是一本小说的主人公的名字。(见李六如,《六十年的变迁》,2007,人民文学出版社)

“季交恕”是李六如写的自传体小说《六十年的变迁》的主人公的名字,这个名字的含义是:这本书肯定同作者李六如有关。这就是用“季交恕”的字形类比“李六如”的字形得来的含义。

(2) 2016年春节联欢晚会有个魔术节目《家的思念》,魔术师令笔自动写了个“家”字,但字是上下颠倒的(倒“家”),寓意“到家了”;这里是利用“到”“倒”发音相似,“倒‘家’”就是“到家”。

这里的例子有古有今、有庄有谐、有诗有文、有郑重的外交语言也有舞台上的表演用语,各自有不同的运用目的,但都成功地运用了类比推理从而达成有关的含义表达。类比思维是古今汉语含义运用中的一种活跃的思维形式。

从这里也可以看到,汉语除了有同其他民族语言相同相似的含义运用以外,的确还有有自己特点的含义表达。我们要按照“立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来”的思路②,从我国本土文化的立场出发,借鉴外国的研究成果,分析汉语含义运用的实际,切实研究如何界定汉语“含义”现象的内涵和外延、审视汉语含义现象自身的特点和推导的论证规则,构建出符合汉语实际的含义理论。

② 资料来源:http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128.htm.

六、结束语“含义”思维是人们运用语言的一种思维方式,就是把想要表达的意向内容不直接说出而是包含在一个与之相关的语句里;“含义”思维使古今中外的人们都拥有运用“含义”这种言说方式的传统。如何使想要表达的意向内容包含在一个与之相关的语句里,是“含义”运用的核心环节;探究这里的相关性就是探究“含义”是如何推导的。由于“含义”运用是一种心理——文化行为,对它的研究要在科学研究对于心理和社会的研究取得一定的进展后才易于深入下去,所以尽管我国以及很多地方很早就已运用和研究“含义”,但对“含义”的推导机制的研究,只是到了20世纪50年代现代科学发展到一定水平才得以深入下去,这就是格莱斯会话“含义”理论的提出。格莱斯会话“含义”理论的最大成就就是提出了“含义”推导的机制。格莱斯建构的四项准则可以很好地提示我们这句话违反了什么准则因而会有什么方面的“含义”,然而在不少情况下还是难以获得“含义”的具体内容,例如上文提到的陈维崧《蝶恋花》的一例:作者设问道:作剧消愁何计是,回答是:“鬓丝扶定相思子”,这是有“含义”的。用格莱斯“含义”理论的推导机制就可以推导出这里有“含义”,因为“鬓丝扶定相思子”同上文“作剧消愁何计是”是不相关的,但是是什么“含义”就难于推导出来了,这就要依靠内容真理。

“含义”推导涉及逻辑思维,而逻辑是受文化特征、社会环境和主体动机等因素的影响的,因而不同文化中“含义”的运用也受这些因素的影响。“含义”推导的具体方式方法是多种多样的,无论哪一种方式方法最后都可能归结为或演绎、或归纳、或类比、或反溯等主要的逻辑思维形式。这些思维形式反映了主体更重视形式上的正确还是更重视对象价值。

格莱斯建构的四项准则所用到的是演绎推理。演绎推理重视论证形式结构上的有效性,可以很好地提示这句话违反了什么准则因而会有什么方面的“含义”,然而在不少情况下还是难得获得“含义”的具体内容,因为“近代以来的哲学传统,认识是按照数学等自然科学的方法来建构的,但这种方法只能认识现象或形式,世界的内容和世界的总体确是难以把握的”。[12]180-182类比思维是古今汉语“含义”运用中的一种活跃的思维形式,类比思维重视生活经验和与此相关的价值宣扬,在两者相类比中可能触及有关事物的百科知识的运用,因而可以较为具体地揭示“含义”的具体内容,例如第5节所举到的例子就可以通过有关的百科知识推导出有关句子的“含义”内容。这就提示我们,在“含义”研究中要从我国本土文化的立场出发,借鉴外国研究成果,在研究“含义”的共性的同时,认真分析汉语“含义”运用的实际,审视汉语“含义”现象自身的特点和推导的论证规则,构建出合符汉语实际的“含义”理论,尽量避免“据西释中”和“不知有‘汉’”的片面性,以便能够更好地运用“以‘汉’释‘汉’”的研究方法。当然,类比思维不是中国人所特有的,例如著名的“黑箱理论”就是把人的大脑比作一个不透明的黑箱,这运用的就是类比思维,这是我们在研究时也要特别注意的。

| [1] | KANT I. Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will Be Able to Come Forward as Science (Revised Edition)[M]. New York: Cambridge University Press, 1997. |

| [2] | 徐盛桓. 赋诗言志:含义与类比思维[J]. 外语教学与研究, 2017(1): 3–14. |

| [3] | 陈继红. 从"契约"事件看儒家的诚信之辨[J]. 哲学研究, 2016(1): 52–59. |

| [4] | 刘勰. 文心雕龙解说(祖保泉解说)[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1993. |

| [5] | 鞠实儿, 何杨. 基于广义论证的中国古代逻辑研究——以春秋赋诗论证为例[J]. 哲学研究, 2014(1): 102–110. |

| [6] | GRICE H P. Studies in the Ways of Words[C].Cambridge:Harvard University Press, 1989:22-46. |

| [7] | LEVINSON S C. Pragmatics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. |

| [8] | 龚建平. 论孔子的言说方式——以"仁"为例[J]. 哲学研究, 2016(5): 61–67. |

| [9] | 牟宗三. 中国哲学十九讲[M]. 上海: 上海世纪出版社, 2005. |

| [10] | 周山. 《周易》的文本结构及其言说方式[J]. 哲学分析, 2013(5): 3–12. |

| [11] | 曾昭式. 论先秦逻辑的价值特征[J]. 哲学研究, 2015(10): 121–126. |

| [12] | 卢卡奇. 历史与阶级意识[M]. 杜章智, 任立, 燕宏远, 译. 北京: 商务印书馆, 1992. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19