近期引发热议的“罗尔事件”使人们对今年9月施行的《慈善法》满怀期待。《慈善法》禁止不具有公开募捐资格的组织及个人公开募捐,但并不禁止个人求助。与之相关的配套文件《公开募捐平台服务管理办法》特别指出,个人为解决自己或家庭的困难,通过网络发布求助信息时,信息发布服务提供者仅负有风险防范提示义务,发布者个人须对其不属于慈善公开募捐信息的真实性负责。一方面,在批判罗尔的浪潮中,我们要摆脱“泛罪化”的重刑主义思想,动辄得咎;另一方面,面对网络谩骂与民意纷争,我们必须坦率地承认,政府、媒体、企业、公众以及受助人在面对现代慈善时准备不足,我们不应过分着急地运用法律手段对当事人的过错追责,甚至站在道德的制高点,诉诸网络舆论暴力,制造新的社会伤害与隔阂。

一、我国“现代慈善”事业起步慈善是一门综合性很强的科学,慈善组织并不仅是人们想象中的那样一个简单的传递捐款物资的平台,慈善行为的物化也绝非那么肤浅。我国《慈善法》初步实施,国家、社会及个人在面对现代慈善时准备尚且不足,需要一段适应与接受的过程。在互联网的急速变革与发展、媒体的深度介入中,网络社会中零星分散着个人救助信息,以“罗尔事件”为典型的网络求助频发。

(一) 现代慈善的内涵慈善之源历史久远,“慈”意为纵向上长辈对晚辈的爱抚,“善”则指横向上人与人之间的友爱互助,这是中华慈善总会创始人崔乃夫对慈善的精辟概括。在慈善的发展过程中,中国传统慈善侧重“慈”意,往往具有封闭性、尊卑性,注重的是邻里、亲缘之间的共济,强调的是上对下、长对幼、强对弱的救济[1],而现代慈善更倾向于“善”之意,具有开放性、多元性等特点,强调陌生人社会中体现人格平等、互助友爱、和谐共赢的社会公民责任。

现代慈善是社会经济发展与工业文明的产物,是市场与政府二次分配后,民间财富与资源的自愿调节和爱心奉献,是社会保障建设的重要补充。因各国国情不同,地域文化、民族风俗及经济水平等差异,在认识理解和运行效果上也会有所不同。在我国社会主义民主制度中,慈善不再是传统的富人对穷人的怜悯、恩赐,而是体现人与人之间平等互助、和谐共处于大家庭的同胞情谊。《慈善法》对慈善活动的定义也冲破了传统扶贫济困的局限,拓展至救助突发事件,促进科、教、文、卫、体及环保等事业的物质与精神多层次帮助。人们通过一定途径和方式传爱心、行善举,可通过参与慈善组织的公益活动间接使他人受益(慈善捐助),也可直接向他人施以帮助(善意施助);可以运用自己的劳动技能、智力等为他人提供帮助,也可给付款物,如网民通过小额捐赠形成慈善规模效应,积沙成塔。在全民参与中将有救助需求者和有救助能力者相连接,搭建起慈善救助的桥梁,在丰富慈善内涵的同时,使慈善行为植根寻常百姓,为现代慈善事业开阔前景。

(二) 个人求助与慈善捐助乐善好施、助人为乐是中华民族的传统美德。爱人者,人恒爱之;助人者,人恒助之。社会互助精神源于社会公正原则和社会团结意识,这种团结合作救危解难的倾向是中国慈善显著的社会特点。[2]在平等互助、帮扶共济的人类文明社会,任何身陷困境之人都有向社会和他人求助的权利,即个人求助具有天赋性与自然属性,是不得被任意剥夺的公民基本人权。

善事人人可为,善捐①则不然,它受到《慈善法》的规制,慈善组织通过慈善活动间接将捐赠人与受益人相连,是现代慈善常态化、理性化的行为方式。《慈善法》第25~45条对有关慈善募捐与慈善捐赠的活动进行了明确规定。其中,面向社会公众公开募捐的发起主体必须为具有公开募捐资格的慈善组织,严禁不具有公开募捐资格的组织或个人发起公开募捐。与此相对应,作为捐赠人的自然人、法人或其他组织自愿、无偿的慈善捐赠可以间接通过慈善组织,也可以直接向受益人捐赠。须对不具有公开募捐资格的组织或个人发起的公开募捐保持警惕,加强慈善常识及辨别意识。

① 本文中的善捐、捐赠、捐助同义,均表示《慈善法》中的慈善捐赠之意,所得财物表述为捐赠款。施助、资助同义,意为与个人求助相对应的社会或他人的帮助行为,所得财物表述为资助款。

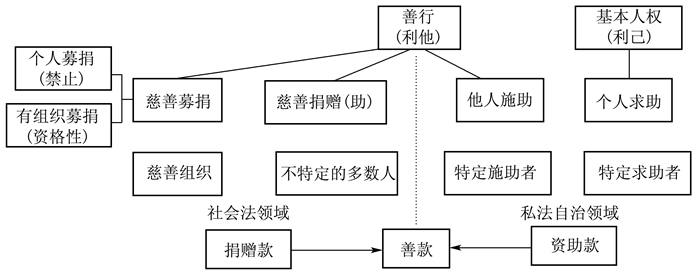

然而,时下人们在二者的辨别上仍多有模糊,甚至混淆了“个人求助”与“个人募捐”。从调整范围上看,《慈善法》调整开展慈善及与慈善有关活动的慈善组织、捐赠人、受益人等权利义务关系,规范慈善捐赠(助)活动,这里的受益人与捐赠者指参与上述慈善活动中的“不特定多数人”。而个人求助是“特定的求助者”发出意思表示,向社会寻求帮助以解决本人及其近亲属生活上临时困难的行为,属于私法自治领域,不属于社会法的调整范围。[3]从性质上看,个人求助是基于自己或家庭困境等“利己”需要而对外求助的行为,属于公民向他人或社会求助的个人基本权利,当下充斥微信、微博的这些信息大多是借助网络媒体发出的个人求助行为。而慈善活动本质是一种利他行为,不论是个人募捐(慈善法明文禁止)还是有组织的慈善募捐都是为他人之目的而为的聚募众筹、广求征集。捐助行为与互助行为关系如图 1所示。

|

图 1 捐助行为与互助行为关系图 |

继“罗尔事件”引发热议后,不少网民指责罗尔与小铜人公司虚假宣传、带血营销,质疑其诈捐、骗捐者众。有不少学者也认为,罗尔以隐瞒医保报销率、个人资产等重要信息,骗取公私爱心善款200余万元,造成严重的社会影响等,认定其构成诈骗罪既遂,财物的原路返还不影响对其非法占有的认定。一个行为只有在道德规范体系以及第一次法规范体系无法有效予以调整,并且符合刑法调整的要求时,才能被立法者赋予刑事制裁的法律效果。[4]43笔者以为,就目前情况而言,对其定罪论刑为时尚早,我们首先应当摆脱“泛罪化”的重刑主义思想,防止刑罚过度滥用。刑法仅是在万不得已,即在其他部门法均难以有效制止与防范的情况下采取的最后手段,不应将所有越轨行为首先作刑法上的评价与考量。我们试图将从小铜人公号文章及罗尔个人公众号(简称“个人号”)所发表的系列文章及网民回应情况还原事件原貌。

(一) 小铜人公司非法募捐行为应受《慈善法》规制事件始于2016年11月27日,小铜人公司(简称“小铜人”)创始人刘侠风将罗尔个人号中两篇文章加以整合,通过P2P观察公众号推送《耶稣,请别让我做你的敌人》(简称“公号文章”),发起为期4天的爱心转发、定向捐赠公益活动。然而,其中内容隐瞒了罗尔资产及医保等情况,不适当地夸大了其救助罹患白血病女儿的困难程度,并发起公开募捐。

1. 关于“公号文章”的法律性质从法律性质上看,这实际上是小铜人与罗尔达成的一个附条件赠与合同,所附条件为公众每转发一次,小铜人定向罗尔捐赠1元钱(保底2万,上限50万)。转发者并不需要支付额外的费用,在爱心传递与转发中实现网友个人的慈善助力与精神满足,企业家的慈善公益目的与品牌形象提升双赢,这是我国法律不禁止且应该予以鼓励的。

2. 关于小铜人的非法募捐行为引发热捐的是公号文章附注的两项关键内容:“1.本文开通打赏功能,所有打赏全部定向捐赠罗尔,用以解决罗一笑的白血病治疗;2.本次捐赠款项,专款专用,若有结余,委托罗尔定向捐赠家庭困难的白血病儿童。”[5]

首先,小铜人不是具有公开募捐资格的慈善组织,其在文中明确公开求募并指定通过打赏方式开展募捐的行为首先应受到特别法《慈善法》的规制。依据《慈善法》第106条①对不具有相应资格者公开募捐的规定,民政部门已介入调查,涉事公号文章在事发的连续两天内达到单日5万元金额上限后即被微信平台关闭了赞赏功能,停止募捐,因其涉嫌诱导分享而给予删除处理,防止了损害的进一步扩大。所募得的所有打赏共计101 110.79元已原路退回给网友,并无截取、挪用、转移资金等行为,民事财产关系得以恢复原状,尚未造成其他严重后果,其他情况尚有待核查证实。

① 《慈善法》第106条规定:没有公开募捐资格的组织擅自公开募捐由民政部门予以警告、责令停止募捐活动;对违法募集的财产,责令退还捐赠人;难以退还的,由民政部门予以收缴并可以处以相应的罚款;违反治安管理处罚法的,由公安机关依法予以治安管理处罚。

其次,暂且抛开小铜人公开募捐的非法性,公开募捐主体的不适格并不影响小铜人作为具有民事行为能力主体与他人进行平等民事活动的行为效力,同样应受民事基本法的调整。公号文章明确表示,其公开劝募所得款项将专项用于罗尔解决罗一笑的白血病治疗,结余部分捐赠其他家庭困难的白血病患儿,也即受益者除了罗一笑之外,还包括其他家庭困难的白血病儿童。

第一,我们有理由相信,网友自愿打赏在公号文章的巨额赞赏金是给包括罗一笑在内的不特定多数白血病患儿的善款,而非仅是对罗一笑一人的单独捐赠。部分捐赠者所谓的“被骗”仅是发起募捐者小铜人与响应劝募者的网民达成的募捐协议中,要约人与承诺人在募捐活动对象认识上的不一致。第二,尽管这一劝募行为因违反《慈善法》规定而不具有合法性,但无法改变劝募者小铜人与募捐者网民之间是一种民事意义上的法律行为。绝非个别学者从刑法意义上所指的,小铜人与罗尔采用欺骗、隐瞒的方法,使网民陷入罗一笑缺乏救助资金的错误意识而自愿交付财产的行为。第三,即使未全面公开罗尔个人资产等情况,也不能因此认定隐瞒行为与网民打赏行为之间具有逻辑上的必然因果关系,更谈不上刑法上的因果关系,认定其构成民事欺诈或诈骗罪于法无据。

(二) 罗尔个人募捐行为同样受《慈善法》规制2016年9月13日,罗一笑被确诊为白血病,罗尔发文《耶稣,我不要做你的敌人》并表示,“决定将本公众号建成关注白血病患儿群体的平台,所得赏金,用于资助白血病患儿”。[6]在《笑笑爸的遗书》中拟将现有32 821.6赞赏金中的3万元资助10名白血病儿童,剩余部分用于女儿的治疗。截至11月16日,确已资助宋初夏、王东、欧芷晴及张嘉慧4位罹患白血病的儿童,共计1.2万元,因被质疑用罗一笑的捐赠款“个人作秀”而暂停捐助计划。尽管罗尔上述个人募捐行为同小铜人一样均为《慈善法》所禁止,且在民事责任上能够合理推定其参与了27日刘侠风发起的非法募捐行为,体现出其对我国初步实施的慈善法的无知与违背。然而,我们也应当看到,罗尔将全部赞赏金用于罗一笑及其他罹患白血病儿童的专项救治,并未截取私用、非法占有。其在自身经济能力允许的情况下,将德义基金的资助机会让给了更迫切需要资助的王东且谢绝了好友提议“轻松筹”的帮助,29日婉拒了网友因打赏抵达上限而提议“众筹”的好意,30日罗尔在经历“失控的巨额赞赏金”风波中承认自己被钱砸晕了头,感谢并道歉之余,次日即发文提议成立专项基金。无论事前还是事后,均表明了罗尔的募捐行为无骗取网民爱心善款之意图,结合上述对小铜人的分析,罗尔不构成民事欺诈与诈骗罪。

(三) 罗尔个人求助行为可落入民法调整由于公号文章的持续转发且赞赏功能被迫关闭,不少热心网友按图索骥,找到此前罗尔个人号文章《罗一笑,你给我站住》。29日起,该文阅读量激增且达到5万元打赏金上限后,网友极尽所能,以转账、发红包甚至托人送钱等各种办法支持罗尔。次日凌晨,因微信平台系统bug,赞赏金额突破设定上限达至200余万元,客观上造成巨大的社会影响。笔者认为,使其身陷“诈捐、骗捐”漩涡的根源在于网民的给付行为与罗尔接受赞赏之间存在主观上的错误认识,实际上是作为平等主体双方之间的民事纠纷,应认定为“重大误解”。

1. 对罗尔个人主观意图的分析罗尔在文章中确实隐瞒了医保报销比例、个人资产状况且一定程度上放大了困难程度,但此文只是讲述其女儿罹患白血病的事实且通篇未提出募捐需求,并未发出希望他人支付财物、广集募捐的要约请求。值得一提的是,事发前,罗尔已发表数篇关于罗一笑与白血病战斗的系列文章,其中一篇《寻找儿童白血病专家》的文章,请求网友帮忙转发,希望相关知情人士提供帮助,其余则是有关女儿生活的实录,陆续收到不特定多数网友的赞赏金。对此罗尔将其理解为“稿费”欣然接受,并用以资助更多的白血病患儿。

首先,不同身份者对赞赏金的理解迥异,微信官方表示打赏功能非募捐工具,罗尔始终视其为自己的劳动报酬,即“卖文”所得。由于传统纸媒没落,报社的基本工资入不敷出,罗尔靠“自媒体”个人号写稿打赏谋生,他不愿向社会求募并多次谢绝他人提出发起“轻松筹”等网络公益平台募捐的建议,想凭借自己的笔墨赚取稿酬救女。有网友驳斥,既然是卖文,卖点应该是文章的知识性或文采让读者折服,并认为此文难以给予人知识增量或精神满足,将赞赏金理解为对作者处境同情而给予的捐赠(助)。然而,公益是一种投资,其与商业性投资有所不同,带有浓厚的个人兴趣和情感色彩成分[7]29-30,卖火柴的小女孩同样会坚持自己是通过劳动而非乞讨获得了生活费。尽管在很多情况下,施助给付始于人们对筹款理由中所提出的社会问题的情感反应。关于赞赏金的性质、文章是否值得购买问题见仁见智,笔者认为,确实存在有部分网友①或因字里行间流露出的父爱与鼓励,或因文章平实质朴、触动人心并获得精神上的升华而给予购买资助(施助)。因此,姑且不论小铜人与微信系统bug的因素,罗尔将其理解为“稿费”具有一定的合理性,其个人求助与接收帮助的行为体现在买卖记载自己真情实感与女儿康复祈祷的文章上。

① 摘取自部分网友对罗尔个人号的回复评论:捐助与赞赏是两码事,作家卖文、艺人卖唱、农民卖粮,不都是天经地义么?改天把赞赏打开,很多人要用的。(尘漫沙)关于赞赏,一个作家,本来就是以“卖文”维持生计无可厚非,写文是你的生存技能,你更希望通过自己的文章去表达压抑在自己心中的痛苦、忧虑!(Billy)看你的文章,看到感动的句子就不自觉的落泪,不看就感觉少了点什么,感谢你……你有才华有本事为什么不可以靠自己的文章挣钱,别人又受益匪浅了。(丽丽)如果用真情实感写来的文字也能卖钱,我相信这也是一个正当的途径……一个爱孩子的父亲,一个热爱工作的男人没有错误。(周美云)

其次,人们在“陷入困境”作为个人求助前提的问题上已达成普遍共识。笔者认为,对于“陷入困境”的理解非指穷困潦倒、山穷水尽。仁善之师孔子有云:君子周“急”不济富,俗语也有“救急不救贫”之说。因此,我们将这里的困境理解为困窘、急迫也许更为妥当。由于我国慈善组织目前并不完善,公信力不足,个人向组织寻求帮助并能够获得资助的人少之又少,这使得“个人求助”这种临时的、救急性质的资金筹措方式一时间很难彻底消除。[8]罗尔确实坐拥“三房一车”,但固定资产丰厚并不等同于可支配的流动资金宽裕,好比我们不能要求资金周转困难的企业卖掉厂房一样,我们也不能将是否卖房与能否救女简单联系起来。笔者认为,急困之中的罗尔选择积极挣取稿费、增加收入而非消极变卖家产之举并无不妥。此外,暂居的深圳房产在与前妻离婚时已允诺赠与儿子,另两套房产因前期协议②一时难以交易变现,早年购置的旧车估价低廉,确属陷入困境,发出个人求助未尝不可。社会爱心人士在力所能及的范围内自愿给予买文施助(而非捐助),也是现代慈善的题中之义。

② 前期协议:2014—2015年,罗尔(乙方)购买两套地处东莞的房产(总价值100万,贷款42万),由开发商(甲方)经营,5年后交房,期间用于出租(租金5249元/月),所收租金偿还房贷(5200元/月)。

2. 网民向罗尔给付行为的认定尽管事件起因于小铜人的公号文章,但其明确表示通过向本文打赏的方式公开募捐,网民自发向罗尔转账、发红包及对个人号文章疯狂打赏以致突破金额上限等行为远超出了罗尔和小铜人的协议范畴与合理预期。由于此次事件涉及慈善,与严格的赠与合同有所不同,罗尔与网友之间的行为属法律没有明文规定的无名合同,依据《合同法》第124条③的规定适用总则并可参照分则或其他法律最相类似的规定。

③ 《合同法》第124条规定:“本法分则或者其他法律没有明文规定的合同,适用本法总则的规定,并可以参照本法分则或者其他法律最相类似的规定。”

社会事实是一种难以捉摸的“与场景有关”的概念,而电子媒介融合了不同的公共场景,模糊了私下和公开行为的分界线,消除了现场交往与有中介交往的差异[9]8,27,34,加剧了人们对传播信息的理解偏差。在互联网的交互中,尽管不特定网民的客观行为均表现为向罗尔给付财物,但在主观上存在不同的认识,大致可分为两种。其一,不少网友基于不可完全归咎于罗尔的原因产生了其无力救女、请求募捐的错误认识而给予“捐助”,即表达同情怜悯、扶贫救助的“传统慈善”行为;其二,不排除有网友不论罗尔的经济状况,基于自愿自主给予罗一笑及其他白血病患儿的“资助”行为,即体现平等友爱、团结互助的“现代慈善”行为。显然二者在对慈善内涵的理解上存在分歧,前者以“捐助”回应罗尔的个人求助属于民事双方主体对行为内容产生了重大误解。

根据《民法通则》第59条、第60条的规定,行为人对行为内容有重大误解的,一方有权请求人民法院或仲裁机关予以变更或撤销。被撤销的民事行为从行为开始起无效。部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。因此,因重大误解而给予罗尔财物的捐赠者可以自主选择是否变更或撤销捐赠行为。多人共同给予财物的,基于重大误解而撤销“捐助”所导致部分行为无效的,不影响其他“资助”部分的效力。第61条规定了对被确认无效或被撤销行为的补救办法即返还财物,过错一方赔偿对方因此所受的损失;双方都有过错的,应各自承担相应的责任。面对部分网民的质疑,罗尔回应:“如果谁觉得自己受骗了,我就把款退给他(她)”,交由转账、发红包等捐赠者自主选择是否变更为资助或者撤销捐赠,且将《罗一笑,你给我站住》一文及30日当天个人号所有文章的赞赏金共计2 525 808.99元原路退回。基于双方对慈善内涵理解的不一致,罗尔与捐赠者对此均负有一定责任。

三、多元化的社会纠纷解决途径在《慈善法》出台并初步实施的大背景下,“罗尔事件”作为个案,无疑具有积极意义,既体现了我国公民普遍的慈善爱心,也表明我国当下并不缺乏应对网络自媒体中借慈善之名行“骗捐、诈捐”行为的有效法律规制。然而,社会现代化须体现其人文向度,其本质上要求超越对人的工具化、对象化的理解[10],仅将过错归咎于罗尔有失公允,社会弊病必须从社会中找寻解决办法。法律并非调整慈善社会关系的唯一手段,尤其在对个人求助上应更加内敛、宽容并给予其更大的发展空间,面对轻微越轨者,须在适度的法律规制中发挥其教育、引导作用。

(一) 法律调整现代慈善关系的局限性善意源于心而行于外,其不仅是一种情感交流,以个人求助为典型的现代慈善更体现为人与人之间的行为互动或交互的社会关系,法律作为调整社会关系的方法之一,具有普适性、权威性等优点,但也存在不可避免的缺陷。[11]87

(1) 法律并不能有效解决或干预所有的社会问题,尤其是在与伦理密切相关的现代慈善领域。首先,慈善从本质上讲,属于价值观范畴,以自愿、自觉为其生命力,道德良心、乡规民约、社会舆论、教义纪律等其他社会规范能够更好地发挥解决社会纠纷的机制作用。其次,社会互助是基于人与人彼此之间的道义、诚信而互为帮助,求助者应保证信息真实。“得道多助,失道寡助”“人而无信,不知其可也”。不讲道义与信用者必将受到整个尚德守礼、互助共济社会的排斥。罗尔与小铜人因对求助信息的部分隐瞒、不适当地发起公开募捐的行为确实要受到民法、慈善法的规制,如接受民政部门警告、承担停止侵害、赔礼道歉、返还财产等责任,但真正促其悔改的原因更在于自我良心谴责及网络社会舆论的强烈批判,就此引以为戒,也能够避免一般大众重蹈覆辙。

(2) 法律的保守性与僵化性决定了,面对日新月异、复杂多变的互联网公益社会及现代慈善理念的转变,法的涵盖性与适应性不可避免地存在一定限度。首先,对于网络个人求助,若是因为法律的严格调整而把救济通道都杜绝了,那么处于困境中的人将无处求助,这将是更大的不正义。其次,慈善法意在规范社会资源用于慈善目的,当初立法时之所以做出“不调整个人求助”的选择,是因为深刻意识到:任何深陷困境之人都有向他人和社会求助的权利。[12]其不能也无法做到将所有与慈善有关的行为纳入调整范围内,法律须为个人求助腾出一个空间,留给其他社会规范进行调整。

(3) 法律的强制性必体现为对违法者的否定与制裁,复杂繁琐且严厉昂贵。首先,法律在维护某种秩序时必然对人们的行为施加约束,不当的限制则可能阻碍现代慈善发展甚至影响个人基本权利的实现。但这并不是要求法律对个人求助放任不管,法律具有告示、指引、评价、预测及教育等作用,而强制作用具有潜在性与间接性,仅当人们在触犯之时才显现出来。其次,罗尔与小铜人作为轻微越轨者遭受舆论、良心及民事上的否定评价足矣,仅在构成民事欺诈甚至诈骗罪时司法部门才需要介入并给予惩罚与制裁。倘若轻易就发动为维护法律最后一道防线的国家政权及其暴力系统,以法律全面管控社会,则人人自危,无所适从。

(二) 社会弊病须从社会寻求解决办法责任的认定需要一个消极事件的可以控制的原因存在,以内在的可控的因果关系为必要条件。[13]8-9此次事件是由小铜人非法公开募捐所引发,罗尔个人公开求助信息不全面的激化及网民的非理性捐赠三方行为合力促成的,彼此心怀善意却弄巧成拙,甚至掀起网络舆论暴力的次生伤害,这是任何一方始料未及且无法控制的。无论是网民的善心,还是罗尔与小铜人的名誉、信用都对此付出了沉痛代价,这样的教训应当谨记。

此外“罗尔事件”的发生对于我国现代慈善事业具有划时代的意义,初步凸显了我国首部《慈善法》的实施效果,深刻暴露出我国慈善事业在改革创新与成长发展过程中难免存在缺失与不足的问题。例如我国《慈善法》初步践行,未能形成广泛的理解与正确适用,政府部门对现代慈善事业的性质、功能、定位、体制研究还不是很充分;互联网监管不足,社交平台有待增进,媒体在正确引导社会舆论、正确宣扬慈善事件的方向把握上不是很准确,公益企业的慈善营销模式运作不成熟;社会公众在借助网络平台参与慈善捐赠时理性不足,甚至受助人在面对捐赠与资助中不知所措等。然而,其中更深层次的原因在于我国政府、社会、媒体及公众在面对现代慈善内容及方式的衍变以及互联网公益平台的急剧变革中准备不足。问题的解决并非声讨、指责罗尔甚至对其定罪处罚了事,需要社会各界共同努力。

首先,要合理完善我国现行慈善体制,合理组织、规范公募慈善组织、非公募慈善组织与非法人单位的草根慈善组织的协调发展,在《慈善法》及相关配套文件的施行过程中正确指引并监管慈善活动,提升慈善公益组织的公信力。对个人求助与慈善的互补关系进行有益探索,对于个别急困的受助者,给予一次性救助是必要的,而对那些相对贫困和在一定时期内具有偿还能力的受助人,如本文中的罗尔,则可参照扶贫的成功经验,采取创建“慈善银行”的办法提升“造血功能”,将收回的本金惠及更大受助面。[14]98

其次,“互联网+公益”时代,传媒手段与传媒载体的多样化及受众群体的广泛性对慈善无疑具有巨大影响,网络媒体在让现代慈善变得简易、便捷的同时,应承担起更多的核查与监督责任。一是在提升自身系统平台能力建设的同时合理规范并提醒注意用户在操作使用上的行为,加强管理和监控能力。二是在应对公益舆情危机时,组织必须有一套标准的应对流程及机制,将突发事件纳入整体公关处理机制中的一部分,由专人或专门的部门统一负责协调[15]88,确保信息真实,客观理性。三是报道内容应全面详实、不偏不倚,正确引导民众的舆论走向,担当起社会与慈善组织的良好沟通者、公民慈善的爱心传播者,让社会少一些误会与隔阂,多一点宽容与理解。

再次,强化公民慈善常识的普及尤为迫切。激情涌动时,理性往往弱化,在宣传教育中须保护民众慈善热情,同时应注意培植和引导人们的慈善理性,在提升自我对慈善活动内容与形式多样化、慈善募捐主体资格准入、慈善组织的选择与鉴别、个人求助与捐助行为的性质等慈善常识的认知中,逐步转变对“传统慈善”与“现代慈善”理解上的偏差,个人、企业及其他组织自觉规范与慈善有关的活动正确开展。

四、结语改革是我国现代慈善事业发展的必由之路,我们每做出一项改革创新都应当在法律框架内进行,但这并不意味着一旦出现错误就要受到法律的否定评价与制裁。人非圣贤孰能无过,不能随意痛斥小铜人公司“带血营销”,想当然地给罗尔扣上“诈捐”的帽子。在慈善事业的发展与改革中,既要警惕个别借慈善之名进行不良行为的单位和个人,也要保护那些有真正爱心、有捐赠行为的企业,注意不打击广大民众的慈善热情,更不应过分急于运用法律手段尤其是刑事手段对当事人的过错或过失追责,多一分理解与宽容,为慈善创造一个宽松而有序的法治与社会舆论环境。

| [1] | 赵娅楠. 社会化媒体平台上的个人慈善参与机制研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2015. |

| [2] | 朱友渔. 中国慈善事业的精神——一项关于互助的研究[M]. 中山大学公益慈善研究院翻译组, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 64-65. |

| [3] | 李小龙. 《慈善法》若干重要范畴释义[J]. 吉林工商学院学报, 2016(2): 92–95. |

| [4] | 梁根林. 刑事法网:扩张与限缩[M]. 北京: 法律出版社, 2005. |

| [5] | P2P观察. 耶稣, 请别让我做你的敌人. [EB/OL]. (2016-11-27)[2016-12-20] http://www.zhijiandoukou.com/mp/mzgsinf.html. |

| [6] | 罗尔. 耶稣, 别让我做你的敌人[EB/OL]. (2016-09-13)[2016-12-20]. http://c.360webcache.com/c?m=77c30aec517ab3b3d7db3cf6c037e203&q=%E8%80%B6%E7%A8%A3%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%B8%8D%E8%A6%81%E5%81%9A%E4%BD%A0%E7%9A%84%E6%95%8C%E4%BA%BA&u=https%3A%2F%2Fwww.aiweibang.com%2Fyuedu%2F148724056.html. |

| [7] | 卢咏. 公益筹款[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014. |

| [8] | 郭元鹏. 个人求助可由慈善机构接力[N]. 法制晚报2016-03-21(A02). |

| [9] | 梅罗维茨. 消失的地域: 电子媒介对社会行为的影响[M]. 肖志军, 译. 北京: 清华大学出版社, 2002. |

| [10] | 胡学相, 周婷婷. 和谐社会建设与刑罚轻缓化[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2007(3): 41. |

| [11] | 张文显. 法理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 北京大学出版社, 2007. |

| [12] | 金锦萍. 被指"夸大困境""捆绑营销"募款270万引发公众质疑——罗尔事件: 如何厘清六大核心法律问题[N]. 人民法院报. 2012-12-02(002). |

| [13] | 维纳. 责任推断: 社会行为的理论基础[M]. 张爱卿, 郑葳, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2004. |

| [14] | 刘国林. 现代慈善随想录[M]. 北京: 中国社会出版社, 2014. |

| [15] | 王瑾, 周荣庭. 互联网+公益:玩转公益新媒体[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19