自20世纪80年代以来,包括发展中国家在内的许多国家,都进行了财政绩效预算改革,以改进公共支出的问责制及其有效性。绩效预算的目标是提供关于政府项目结果的客观信息,而不是只关注投入和实施过程,以回应纳税人的问责诉求。经合组织指出,以绩效为基础的财政预算是一种将资金分配到可衡量结果的预算形式,这被认为是社会效用最大的回报(OECD, 2005)。[1]财政绩效预算在西方国家被广泛采用(Schick,1990)。[2]1993年,美国国会通过了《政府绩效和结果法案》,这很大程度上奠定了财政绩效预算改革的法律基础。截至1998年,50个州中有47个采用了某种形式的财政绩效预算(Melkers和Willoughby 1998)。[3]Philip G. Joyce认为,“绩效评估和预算编制作为管理手段,而不是预算工具,取得了最大的成功。”[4]Julie Melkers和Katherine Willoughby(1998) 证实,从财政绩效预算中获得的信息有助于管理者更好地理解他们的项目并进行必要的改进。[3]但是,绩效评价结果并没有显著改变预算分配(Melkers & Willoughby,2001) [5]。随后,一些经合组织国家探索如何通过财政绩效预算,使政府更具竞争力、成本效益、责任感及回应性(W.Mark Crain and J.Brian O'Roark,2002)。[6]同样,发展中国家在实施财政绩效预算方面也遇到了相当大的困难(Peter N. Dean,1986)。[7]受《政府绩效和结果法案》(GPRA)影响,台湾和祖国大陆的广东省在2001年和2003年分别试行了财政绩效评价(Lee和Wang,2009)。[8]2003年,中央政府敦促建立财政绩效评价制度;2005年,财政部也开始评价一些中央政府机构的绩效。中国在一定程度上通过财政绩效评价强化政府的责任意识(Ma,2009)。[9]中国许多省份都以财政绩效评价为管理工具。但问题是,各地为何选择这种工具?如何演进?目前,学界较少探讨中国财政绩效评价改革的创新及其演变,包括中国最为发达,同时也是第一个开展省级财政支出绩效评价的G省。本文发现,G省省委书记和省长以及财政厅领导在财政绩效评价改革的启动、实施和发展中发挥了决定性作用。从理论上说,该项改革属于自上而下的强制性制度变迁,具有明显的权力驱动特征。在改革启动阶段,G省高层领导和财政厅官员各自发挥积极作用,财政厅官员在省领导的支持下推动改革。而在演进阶段,省委书记启动了演进的改革议程,倡议引入第三方评价财政支出绩效评价,财政厅为此制定了详细的引入第三方评价财政支出绩效的工作方案,委托第三方机构开展独立评价。领导驱动、自上而下推动的改革模式,使改革驱力中权威强制的“势能”十足,但绩效评价的激励与约束功能未能充分发挥,从而导致的部门利益诱致的“动能”不足,使改革难以持续、深入地开展并实现预期目标,且存在落入形式主义俗套的风险。

二、 理论分析改革或制度创新(变迁)为何会发生?关于改革或制度变迁动因的理论解释,总体上有强制性变迁和诱致性变迁两大动因。[10]384强制性变迁解释了权威资源对改革启动的重要推动作用,进言之,可将其归类为权威驱动型的改革,遵循自上而下的路径强势推行。诱致性变迁解释了利益追求对改革启动的重要拉动作用,此类改革可以命名为利益驱动型改革,遵循自下而上的路径谋求变革。在这一解释框架下,针对政府的改革创新动力或动因,学界又演绎出了“冲击—回应”或危机驱动、压力驱动和政绩驱动等理论模型,对改革的动因进行解释。一是危机驱动理论。如费正清认为,中国近代的现代化改革是外部冲击危机下的被动回应结果。[11]448而事实上,危机驱动不仅包含外部危机,也涵盖内部危机;我国的改革开放就是对内部危机的回应。张琦(2009) 对中美会计制度改革的研究也发现,美国20世纪初期的经济危机是驱动政府会计改革的直接且重大因素。[12]二是压力驱动理论。如安卫华(2000) 认为,政府机构改革的动力源于社会环境、改革者、科技发展及财政压力。[13]谢庆奎(2005) 指出,“政府创新的动力来自于国内外形势的压力、政治精英的努力以及社会发展的需求。[14]俞可平(2005) 发现,“经济体制的变化直接地要求政府管理体制的变革,政府创新的动力来自于公民的政治需求。”[15]宋迎法(2006) 认为,世界范围内政府创新来自于全球化、信息化的压力和官僚制发展的不协调,以及世界各地日益高潮的民主化要求。[16]吴建南(2007) 分析表明,“环境所迫、内在和外在的种种压力是地方政府不改革不行、不创新不行的首要原因……政府所面临的发展压力是决定其创新的最终根源。” [17]吴少龙(2009) 提出,地方政府绩效预算改革动因包括财政支出压力、省级改革影响、政治家支持及相关工作者的使命转换。[18]孙晓莉(2011) 认为,公共服务的创新推动力源于社会危机需要、社会整合和经济发展需要、公民权利意识和维权动机增强等方面的压力。[19]郭明(2014) 指出,上级驱动、基层推动、主体主动是地方政府改革得以持续的原因,三者相互支持才能提升地方政府改革的成效。[20]三是政绩驱动理论。史丹、乔艳杰(2008) 认为,“地方政府制度创新的动力因素包括制度环境的变化、制度缺陷、利益诉求、地方政府对政绩的追求。[21]李靖和张舜禹(2013) 从组织行为学的角度出发,认为地方政府创新动力主要源自社会发展、民众认同、官员对政绩的追求、地方政府间竞争以及适应社会环境变化的需要。[22]而周黎安等人构建的政府官员晋升的政绩锦标赛模型,也是解释政府改革创新的核心模型。[23]陈家喜和汪永成(2013) 指出,政绩是解构我国地方政府创新发生、发展与演化过程的基本因素;政府创新在上下逻辑、前后逻辑和左右逻辑的作用机理下,地方政府创新不断被推出、仿效和复制,同时又不断地被中止或替换。[24]四是精英推动。政治和社会各界的精英是推动政府改革创新的重要驱动力。杨雪冬(2011) 归纳了9个有利于创新成功的因素,它们包括:有能力和远见的创新者、团结协作的创新团体(领导集体)、周密而可行的创新计划、有力的实施者、上级的认可和支持、相关部门或机构的配合和支持、当地民众的理解和参与、有力的舆论环境以及创新者职位的升迁。[25]47蓝煜昕(2012) 对创新的动力进行分析后发现, 各地的创新探索既非社会自下而上的压力驱动,亦非源自中央自上而下的指示和动员,而是地方党政领导思想解放、主动创新的结果。[26]上述的四大理论解释框架对政府改革创新的动力具有解释力,本文将运用压力驱动和精英推动两大理论来解释G省省级财政支出绩效评价改革及其演进的逻辑,并探讨这种驱动类型的改革所存在的问题。

三、 实证分析G省省级财政支出绩效评价改革源于财政压力驱动,演进则属于精英推动。上级领导的督促,使得改革具有强制性变迁的成分;而对财政资金使用效益和问责性的追求,使改革又带有诱致性变迁的烙印。相比于某些改革纯粹基于压力驱动(纯动力)不同,G省的改革是压力驱动与精英推动双重驱动(混合动力),因而具有自身的特点与问题。

(一) G省财政绩效评价改革的启动2003年8月,G省财政厅开始试行绩效评价,对“民营科技园建设补助项目”“山区老区2000所小学改造建设补助项目”“十六个扶贫重点县公路建设专项补助项目”这3个政府资助项目展开绩效评价。2004年,G省财政厅成立绩效评价处,制定并实施《G省财政支出绩效评价试行方案》。G省财政支出项目绩效评价的流程包括项目绩效目标申报、绩效评价和结果运用。

一是绩效目标申报。资金使用部门(单位)在编制项目预算时,必须明确提出项目绩效目标,提交项目可行性报告。预算数额较大或者专业技术复杂的项目,可行性报告必须有科学的论证和专家意见。

二是绩效评价。包括资金使用部门自评和财政部门评价。2003—2011年,G省共实施绩效自评项目13 653个,重点评价项目1 592个,涉及财政资金2 760亿元。

首先,部门自评。部门自评包括项目中期评价和完成后评价。首先,跨年度项目实行项目中期绩效自我评价制度。每个预算年度结束,资金使用部门都要对项目绩效实施一年一评的中期评价制度,自评报告上报财政厅。其次,项目完成后,资金使用部门必须向财政厅提交绩效自评报告。从2005年开始,G省要求省级政府部门对500万元以上和跨年度的专项资金项目,必须在项目完成后一个月内对项目绩效和预定目标的实现情况进行自我评价,并向财政厅提交绩效评价自评报告。自评报告的内容包括项目资金使用结构、产出、效果与影响等。财政厅绩效评价处对自评报告进行复核、评审。2005年,财政厅审核了154个项目的自评报告,最后核定的结果是33个项目“良好”、54个项目“好”、61个项目“一般”、6个项目“差”。2007年,共有66个部门报送了348个绩效自评报告,涉及省财政2006年及以前年度预算安排的总额约171亿元的资金。与2006年相比,增加12个部门(2006年为54个),增加项目103个(2006年为245个),增加资金总额52亿元(2006年为119亿元)。纳入自评的项目覆盖了经济建设、社会发展、行政司法、教科文卫、农林渔水、交通、旅游、环保等多个领域。

其次,财政部门评价。财政厅的绩效评价处在每个预算年度筛选部分有影响和有代表性的重点支出项目进行综合绩效评价。综合绩效评价由财政部门在项目自评的基础上,收集资料和数据,采取定量和定性分析方法,对项目的经济、社会、政治方面的产出、效果与影响进行全面的评价。从2003年8月至2005年12月,全省先后组织开展了131个重点项目的绩效评价。

三是结果运用。绩效评价的结果运用于预算资金分配和绩效提升。首先,对跨年度实施中期评价的项目支出,在提交年度评价报告之前,财政部门不再拨付资金。财政厅根据评价报告的结果,对长期项目资金作中期调整,以使项目资金发挥最大的效益;对于绩效差劣的项目,同类项目的下一预算年度不再安排预算资金。其次,对于重点项目,财政厅将评价结果向省政府报告,并对后续资金拨付提出处理意见,经政府批准调整预算。再次,绩效评价结果将作为下年度安排部门预算的重要依据。最后,根据评价结果分析、诊断部门的管理问题,加强财政资金的监控。通报表扬绩效良好的项目,并优先安排下年度的同类项目。

从整个评价流程可以看出,省财政厅希望通过改革强化对支出部门的控制,试图向支出部门灌输绩效和节约意识,以便减少浪费,并逐步在部门中建立问责制。[27]115简而言之,改革目的是以加强控制为主,提高管理能力为辅。这对控制部门的支出扩张需求产生了一定作用,部门的绩效意识有所增强,部门预算编制逐渐趋向审慎,盲目请款的现象逐渐减少。据统计,省级各单位2006年预算新增请款比2005年约减少了30亿元,2007—2008年基本维持稳定,没有出现新增请款大幅反弹的情况。[28]

财政绩效评价对财政管理和决策有即时的影响[29],并对公共项目绩效起到审查作用,同时,可能对这些项目在资源分配决策方面产生影响,有效遏制铺张浪费行为。[8]但正如Ho和Im(2015) 指出,财政绩效预算改革在发展中国家面临着组织、文化和政治等多方面的挑战,通常很难实现其原始目标。[30]在这些挑战之下,G省财政绩效评价改革目标的实现程度比改革者预期的要少得多。首先,项目目标审核困难。由于多数项目的目标设置较为定性或粗略,目标数量多且具有一定专业性,使得财政部门很难深入核查,导致目标审核难以发挥实质作用。其次,绩效评价部门工作人员的数量与专业技能均不足。绩效评价处工作人员不足10人,工作任务繁重;且由于绩效评价当时是新鲜事物,大多数工作人员对绩效评价理论与技能的掌握属于边学边用、活学活用的水平,绩效数据分析与评估的能力有待提升。再次,绩效信息难以被完全有效使用。尽管开展财政绩效评价的目标是将绩效与预算决策联系起来,但G省省级财政绩效评价结果难以对预算决策产生实质性影响,其效果更多地体现在绩效意识的传播和绩效文化的塑造上。毕竟,预算本质上是一种政治过程,财政预算决策是权力博弈的结果。最后,法制化水平低。G省省级财政绩效评价只是财政厅推动的内部改革,没有上升到法制化的层面。比较中美财政绩效评价的实践发现,美国财政绩效评价工作的显著特征是立法先行,改革在法律框架内开展,立法机关主导改革的进程。而G省的改革则更多表现为一种行政上为了改善政府财政管理和运作所作出的努力,并未进入立法层面,法制化水平低。

(二) G省省级财政绩效评价改革的演进2011年,时任中共中央政治局委员、G省省委书记提出“财政部门要研究引入第三方评价办法,在建立科学合理的财政支出社会评价体系、强化预算监督管理、提高资金使用绩效上闯出一条新路”。为执行省委书记的指示,G省财政厅制定了《省财政部分专项资金实施第三方绩效评价试点工作方案》,引入第三方开展财政资金绩效评价。2011年至2013年,G省财政厅共选取了14个省级财政资金项目,委托第三方开展资金绩效评价。即通过公开(邀请)招标方式,选定合资格的第三方专业机构,委托其独立开展项目绩效评价。

1. 项目类型开展第三方评价项目的类型包括教育(义务教育和民办教育)、社会保障(新型农村合作医疗、基层医疗卫生机构建设、新型农村养老保险)、生态环境保护(沿海防护林建设、节能专项)、基础设施建设(国道建设、水利和饮用水设施建设)、产业发展(战略性新兴产业和高端旅游项目)以及党建(“两新”组织建设)等。其中,以基础设施建设、社会保障和产业发展的项目为主。具体项目类型的数量及比例见表 1。

| 表 1 开展第三方评价的财政专项资金项目类型、数量与比例 |

在开展第三方评价的14个专项资金项目中,基础设施类专项资金的总金额最多(46亿元),其次是教育事业类资金(43.19亿元),而党建工作类资金的数额最少(仅有1.72亿元)。就单个项目来说,义务教育项目资金数额最大(42.38亿元);而沿海防护林及红树林建设项目资金最少,为0.35亿元。详见表 2。

| 表 2 2011—2013年开展第三方评价的G省省级财政专项资金概况 |

承担第三方评价的机构类型包括高校、研究机构和公司。其中,研究机构2家,高校3家,公司4家。机构及评价项目名称见表 3。在承担评价项目数量方面,最多的是广东省技术经济研究发展中心和中国水利(珠江)规划勘测设计有限公司,均达到3项,各占第三方评价项目数的20%。

| 表 3 承担第三方评价任务的第三方机构及承担项目概况 |

G省省级财政支出绩效第三方评价的内容覆盖“投入—过程—产出—效果”。投入包括项目可行性研究,绩效目标的制定,资金、人员、物资投入。过程包括项目管理的规范性,资金使用的合法性。产出包括绩效目标要求的实现程度、时效等。效果包括产生直接或间接的经济效益,对社会发展和自然环境的影响,以及项目对象满意度。评价的方法包括项目资料审核、观察勘验、访谈、问卷调查等方式。评价结果在省财政厅门户网站上向社会公布,并向部门反馈问题和提出改进建议,促进部门提升绩效;同时,评价结果作为今后预算分配的重要依据。

G省省级财政绩效引入第三方评价是个进步,是促进实现国家治理主体多元化的体现[31],也体现了财政绩效评价的发展趋势。但是,正如有学者指出,第三方评价有其适用范围与限度,评价的有效性需要以一定的配套条件为前提。[32]基于此,G省财政第三方评价还存在以下不足。一是第三方的权威性不足。第三方的权威性主要源于省财政厅的委托而产生的间接性行政权威和自身的专业权威。但是,第三方没有法律意义上的权力,对政府部门没有强制的权力。因此,第三方在评价中可使用的权威资源或权威性,取决于被评价对象对第三方权威地位的解读与感知。二是第三方信息不对称。第三方收集数据的能力,决定了评价的质量。但实际上,政府部门是个黑箱,第三方与政府部门处于信息不对称的地位,其收集数据的能力受到很大的挑战。三是公众参与不足。民间立场、公众参与应该是第三方评价的重要特征,公众评价应该是第三方评价的主要方法。但公众参与G省财政绩效第三方评价的形式是满意度评分,满意度调查所占的权重也只有10%~20%。满意度评分是第三方评价报告的重要组成部分,但公众对于公共项目的抱怨、意见和建议的收集则没有得到应有的重视。四是绩效信息难以影响预算分配。虽然第三方评价的结果在名义上可以影响预算分配,但实际上,预算分配决策更多是一个政治过程,很少受到绩效信息的影响。

(三) G省财政绩效评价改革启动与演进的原因分析财政支出压力和地区领导支持是驱动G省省级财政绩效评价改革的直接原因,而地区的改革环境和中央政府的政策倡导则是间接诱因。在这些因素中,地区领导对财政厅领导启动改革议程所给予的大力支持,是持续推动这项改革的最主要力量。同样,财政绩效评价引入第三方,也是地区最高领导倡导的结果。

一是压力驱动。G省省级财政绩效评价改革的启动,是对越来越突出的财政收支压力的回应。G省一直是中国经济最为发达的省份,GDP占全国的八分之一。但是进入21世纪以后,财政收入的增长幅度下降,但部门财政支出逐年递增,财政支出面临的压力越来越大,财政部门希望通过绩效评价来控制部门的支出需求。“我省财政收支规模快速增长,但财政资金供求矛盾突出。开展财政支出绩效评价工作,有利于加强财政支出管理。”(《G省财政支出绩效评价试行办法》)可见,对财政支出压力的回应,是推动G省级财政绩效评价改革的直接原因。

二是领导权威。G省省级财政绩效评价改革得到地区最高领导的支持,属于政治精英推动的强制性制度变迁。2003年,G省财政厅关于财政绩效评价的报告,得到时任G省省委书记的肯定性批示,意味着这项改革获得了地区最高领导的支持。2003年,G省省长也提出要开展财政绩效评价,逐步探索建立绩效评价制度,提高政府项目的绩效。2004年至2008年,G省省长在每年的政府工作报告均强调财政绩效评价,“开展绩效预算改革试点,建立财政支出绩效评价体系,并将财政支出绩效评价结果作为预算安排的重要依据”(2004),“完善财政支出绩效评价体系,提高财政资金使用效益”(2005),“财政支出绩效评价改革走在全国前列,要深入推进财政支出绩效评价”(2006),“省级财政支出绩效评价工作卓有成效”(2007),“要继续深入开展财政支出绩效评价工作”(2008)。2007年,“强化财政支出绩效评价工作”被列为G省今后五年财政改革的重点。2011年,中共中央政治局委员、时任G省省委书记提出“财政部门要研究引入第三方评价办法,建立科学合理的财政支出社会评价体系”。为执行省委书记的指示,G省财政厅制定了《省财政部分专项资金实施第三方绩效评价试点工作方案》,试行委托第三方机构独立开展绩效评价。

三是政策倡导。G省开展省级财政绩效评价改革,也是对中央政府政策倡导的回应。2003年,中共十六届三中全会报告中提出了要在中国“建立预算绩效评价体系”的财政改革长远目标。同年,财政部印发了《中央级教科文部门项目绩效考评管理试行办法》。2005年,财政部印发了《中央部门预算支出绩效考评管理办法(试行)》,要求对中央部门的项目进行绩效评价。2003年,G省财政厅的新任领导充分利用中央的新政策作为依据,在G省开展绩效评价试点。

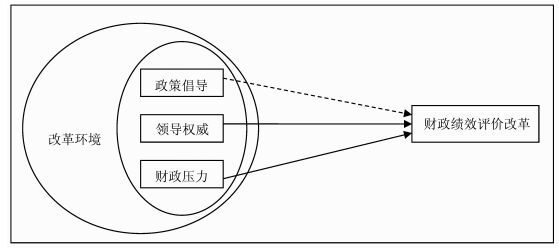

四是改革环境。G省是改革开放的前沿地区,具有鼓励探索、创新与改革的良好氛围,营造了良好的改革环境。G省是中国率先开启改革开放的地方,承担在全国开展改革探索的任务,具有改革的压力和动力。G省的公众也适应了政府改革,并期待政府不断改革,提升行政效率。G省的媒体也经常报道改革新闻,营造推动改革的舆论氛围。因此,在G省开展财政绩效评价改革,具有良好的舆论环境。国内外环境影响是地方政府创新的必需条件,发挥着十分重要的作用,在特定情况下还可能转化为关键因素。[33] G省省级财政绩效评价改革启动及演变模型如图 1所示。

|

图 1 G省省级财政绩效评价改革启动及演变模型 |

G省省级财政绩效评价改革议程的启动和演变,地区最高领导发挥了决定性作用。财政支出压力和领导权威是驱动此次改革的直接动因,而地区良好的改革环境和中央政府的政策倡导则是间接因素。在这些动因中,省委书记、省长和财政厅官员是持续推动这项改革的最主要力量。因此,G省省级财政绩效评价改革属于压力驱动和领导推动的混合驱动,具有明显的自上而下的强制性制度变迁的特点。在这一驱动模式下,改革的权威“势能”很强,改革推进速度雷厉风行。但是由于绩效评价改革的激励功能发挥不充分从而引发利益诱致性“动能”不足,使得本次改革还是存在评价技术和技能以及人手准备不足、被评对象的积极性不高、评价结果运用不充分、第三方评价的权威性和法制化水平不高等问题,改革的预期目标未能得到充分实现,改革的进一步深化遇到体制和机制的障碍。故此,要实现财政绩效评价改革预期目标,需要在体制上理顺财政绩效评价与预算资金决策的关系和提升评价的法定权威性,在机制上提升财政绩效评价的跨部门工作效率,并进一步夯实评价所需的人力资源和知识技能基础。特别是,评价工作需要一如既往强化领导驱动力,增加评价工作人员的数量和提升其工作能力,使其可以应付绩效评价改革带来的繁重工作负担,促进资金使用部门对改革的理解和配合。否则,如果领导权威势能式微,政府部门内部的动能不足,财政部门评价工作人员的能力不胜任,绩效评价改革则难以持续。总之,领导驱动的绩效评价改革具有推进速度快的优势,但弱点是具有不确定性,其效果取决于评价的法定权威性、领导推动的持续性、工作人员的能力和政府部门的合作效率。

| [1] | OECD. Developing Performance Measure for Public Financial Management[R]. Paris:OECD. 2005. |

| [2] | SCHICKS A. Budgeting for Results:Recent Developments in Five Industrialized Countries[J]. Public Administration Review, 1990(1): 26–34. |

| [3] | MELKERS J, WILLOUGHBY K. The State of the States:Performance-Based Budgeting Requirements in 47 out of 50[J]. Public Administration Review, 1998(1): 66–73. |

| [4] | JOYCE P G. Using Performance Measures for Federal Budgeting:Proposals and Prospects[J]. Public Budgeting and Finance, 1993(4): 3–17. |

| [5] | MELKERS J E, WILLOUGHBY K G. Budgeters' Views of State Performance-budgeting Systems:Distinctions Across Branches[J]. Public Administration Review, 2001(1): 54–64. |

| [6] | CRAIN W M, O'ROARK J B. The Impact of Performance-based Budgeting on State Fiscal Performance[J]. Economics of Governance, 2002(5): 167–186. |

| [7] | DEAN P N. Assessing the Performance Budgeting Experiment in Four Developing Countries[J]. Financial Accountability & Management, 1986(1): 1–25. |

| [8] | LEE Y J, WANG X H. Assessing the Impact of Performance-Based Budgeting:A Comparative Analysis across the United States[J]. Public Administration Review, 2009(12): 60–66. |

| [9] | Ma J. The Dilemma of Developing Financial Accountability Without Election[J]. Australian Journal of Public Administration, 2009(3): 62–72. |

| [10] | 科斯, 阿尔钦, 诺斯. 财产权利与制度变迁[M]. 陈昕, 译. 上海: 上海人民出版社, 1994. |

| [11] | 费正清. 美国与中国[M]. 张理京, 译. 北京: 世界知识出版社, 2000. |

| [12] | 张琦. 经济危机催生政府会计权责发生制改革——基于中美政府会计改革动因的比较[J]. 中南财经政法, 2009(6): 45–50. |

| [13] | 安卫华. 政府机构改革的动力体系探究[J]. 社会科学, 2000(1): 28–32. |

| [14] | 谢庆奎. 论政府创新[J]. 吉林大学社会科学学报, 2005(1): 136–143. |

| [15] | 俞可平. 论政府创新的若干基本问题[J]. 文史哲, 2005(4): 138–139. |

| [16] | 宋迎法. 国外政府创新的动因、内容和模式探析[J]. 江苏社会科学, 2006(4): 145–150. |

| [17] | 吴建南. 中国地方政府创新的动因、特征与绩效——基于"中国地方政府创新奖"的多案例文本分析[J]. 管理世界, 2007(8): 43–51. |

| [18] | 吴少龙. 地方政府绩效预算改革:动因、过程与影响[J]. 甘肃行政学院学报, 2009(1): 93–98. |

| [19] | 孙晓莉. 政府公共服务创新:类型、动力机制及创新失败[J]. 中国行政管理, 2011(7): 47–50. |

| [20] | 郭明. 地方政府改革的动力机制分析——以广东省顺德区容桂街道为例[J]. 社会主义研究, 2014(6): 78–84. |

| [21] | 史丹, 乔艳洁. 地方政府制度创新动力及阻力因素分析[J]. 黑河学刊, 2008(2): 76–77. |

| [22] | 李靖, 张舜禹. 东北地方政府创新动力之现状、原因与对策——基于"中国地方政府创新奖"的分析[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2013(5): 18–23. |

| [23] | 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36–50. |

| [24] | 陈家喜, 汪永成. 政绩驱动:地方政府创新的动力分析[J]. 政治学研究, 2013(4): 50–56. |

| [25] | 俞可平. 政府创新的中国经验——基于五届"中国地方政府创新奖"的研究[M]. 北京: 中央编译出版社, 2011. |

| [26] | 蓝煜昕. 社会组织管理体制:地方政府的创新实践[J]. 中国行政管理, 2012(3): 48–51. |

| [27] | SCHKIC A. 当代公共支出管理方法[M]. 王卫星, 译. 北京: 经济管理出版社, 2000. |

| [28] | 邝艳华. 广东省财政支出绩效评价研究[D]. 广州: 中山大学, 2009. |

| [29] | JORDAN M M, HACKBART M M. Performance Budgeting and Performance Funding in the States:A Status Assessment[J]. Public Budgeting and Finance, 1999(1): 68–88. |

| [30] | ALFRED T H, TOBIN I. Challenges in Building Effective and Competitive Government in Developing Countries:An Institutional Logics Perspective[J]. American Review of Public Administration, 2015(10): 1–18. |

| [31] | 郑方辉, 廖逸儿. 财政专项资金绩效评价的基本问题[J]. 中国行政管理, 2015(6): 46–52. |

| [32] | 尚虎平, 王春婷. 政府绩效评估中"第三方评估"的适用范围与限度[J]. 理论探讨, 2016(3): 12–18. |

| [33] | 林文弢, 龙太江. 地方政府创新可持续动力研究[J]. 求索, 2011(9): 102–103. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19