2. 江苏省农业科学院 农业经济与信息研究所, 江苏 南京 210014

2. Institute of Agricultural Economics and Information, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, Jiangsu, China

大豆及其制品是我国居民日常生活中不可或缺的蛋白和油脂来源。2000年以来,随着城乡居民饮食结构的升级,国内大豆需求量快速增长,2013年达到7 508万吨,年均增长率为8.3%。①庞大的国内需求需要依靠大量进口来满足,当前,国内大豆的进口依存度已经从2000年的40%上升到2013年的84%,2015年大豆进口量更是高达8 169万吨。但是,在利用国际市场补充国内供给的同时,也意味着引入更多风险和不确定性。2008年全球性金融危机以来,国际粮食供需和粮食价格经历了多次涨跌波动,国际粮食市场的不稳定使我国大豆市场面临诸多挑战。深入研究大豆市场的波动特征,对科学把握国内大豆市场走势、合理利用国际大豆市场、科学防范市场风险,均具有重要的现实意义。

①数据来源:FAO Food Balances http://faostat3.fao.org/home/E, 2016年最新数据。

就国际市场而言,2007年以前,国际大豆期货市场 (以美国CBOT为主) 除2004年大豆危机引发的小幅上涨外,整体上较为平稳。但2007年以后,国际大豆期货价格波动剧烈:2007年1月CBOT的平均价格为701.5美分/蒲式耳,到2008年6月上涨至1 503.2美分/蒲式耳,涨幅为114.3%;随着金融危机爆发,美国CBOT大豆价格急剧下跌,到2008年10月迅速跌至900.3美分/蒲式耳;随后,大豆期货价格无明显涨跌趋势,但震荡幅度较大。随着全球经济的逐渐复苏,2011年开始,大豆价格开始再度走高,到2012年9月,达到史上最高位,收于1 704.7美分/蒲式耳,与2008年10月相比,涨幅为89.3%;而2012年以后,国际大豆市场转而波动性走低。国际大豆市场价格的巨幅波动及国内大豆产业对国际市场的高度依赖性,致使我国大豆市场价格面临诸多不稳定性。

国内针对大豆市场波动的研究较多,主要集中在大豆市场价格波动影响因素、波动特征和价格传导等方面。在大豆市场价格波动的影响因素方面,国内学者[1-5]普遍认为生产成本、供求均衡、上期大豆价格、汇率和国际大豆的进口冲击等是影响大豆价格波动的主要原因。刘家富等[6]将大豆现货市场影响价格频繁剧烈波动的传统因素分为正向因素和反向因素,正向因素主要有生产成本、谷物价格、收入、食用油价格、石油价格和政府的价格支持政策,反向因素主要为上期价格、汇率和世界产量;石自忠等[7]在研究大豆价格趋势周期分解的基础上,认为随机冲击是价格周期波动的重要诱因,随机冲击对大豆价格波动具有明显负作用,该作用在1998—2003年间表现最为突出;随着近年来大豆进口量的增加,国际期货市场对我国大豆市场价格波动的影响也逐渐被学者所认知,张晶[8]认为我国大豆市场,特别是期货市场价格受到美国期货市场的影响较大,而我国对美国期货市场基本没有影响作用。在价格传导性研究方面,王振宇[9]运用GARCH-M、EGARCH模型分析大连商品交易所和芝加哥期货交易所的大豆期货日收盘价格数据表明美国大豆期货价格波动具有明显的非对称性,中国大豆期货价格波动的非对称性并不显著,但两个市场存在明显的波动溢出效应。在我国大豆市场价格波动特征方面,朱晶等[10]认为南半球大豆产量增长有利于平抑中国进口大豆数量和价格的季节性波动,降低国际大豆市场的价格水平;王秀东等[11]认为大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动具有显著的集群性特征。

由于国际大豆以期货交易为主,且市场较为完善,因此国外学者对大豆市场的研究主要集中在大豆期货市场的稳定性方面。如:Stacie Beck[12]运用协整的方法,认为在允许风险溢价的条件下,大豆市场只是偶尔存在市场失灵的情况;Scott H. Irwin和Dwight R. Sanders[13]通过研究指数和互惠基金对大宗农产品期货市场价格波动的影响,认为现阶段的指数基金并未引起大宗农产品市场特别是大豆期货市场价格泡沫;Yang J等[14]运用格兰杰因果检验和广义预测误差方差分解的方法,研究了汇率变动对于期货交易量和交易价格波动的关系,认为期货交易的突然增加能够引起国际汇率的变动,同样,期货交易的突然变化也会带来农产品,如大豆,现货市场的不稳定;James Chong[15]研究了大豆等25种期货和13种股票与固定收益指数之间的条件相关关系,认为期货为较好的资产配置工具,期货市场的稳定性和可预测性更强,能够较好地发挥套期保值功能。还有部分学者对大豆期货市场价格波动状态及波动特征进行研究,如:Michael A. Hudson[16]等通过研究1974-1982年的小麦、大豆和肉牛市场的期货价格波动,认为国际大豆期货市场价格波动的峰态仍存在,特别是1976-1982年间,只有26%的大豆合约价格波动呈现正态分布,74%的合约价格波动是非正态分布,且涨跌停牌率只有1%;Ronald W. Anderson[17]运用非参数和稳健性检验的方法,认为季节性特征是大豆期货市场最明显的特征。

总体来看,国内对大豆价格波动的研究主要集中在波动原因和价格传递性等领域,而国外学者对大豆市场价格波动研究多集中在期货市场的作用方面,国内外对大豆市场价格的波动特征研究较少。同时,现有研究对大豆价格波动特征的研究多数是基于线性假设,但大豆市场波动剧烈,可能存在波动的结构突变或状态转换特征,基于线性假设的波动研究无法科学刻画多变的市场本身。基于此,本研究拟构建马尔可夫转换向量自回归 (MS-VAR) 模型对大豆市场价格波动特征进行深入分析,科学把握大豆市场波动的转换特征,测定在不同运行状态下转换概率及其持续时间,探究形成状态转换的原因,最后总结研究结论并提出政策启示供参考。

二、 模型构建与数据说明 (一) 模型构建为研究大豆市场的非线性波动特征,即考察期内的状态转换特征,并测定不同状态转换概率及其平均持续时间,拟采用以价格信息为基础的MS-VAR模型进行实证分析。马尔可夫转换向量自回归 (MS-VAR) 模型源于VAR模型。VAR模型是一种简单有用的向量自回归模型,模型的具体表达式为:

| ${{y}_{t}}={{\varphi }_{0}}+\varphi {{y}_{t-1}}+{{\alpha }_{t}}$ |

其中,φ0是一个k维向量,φ是一个k×k矩阵,{αt}是一个序列不相关的随机向量序列,均值为0,协方差矩阵是正定矩阵。

基于Hamilton[18]和Krolzig[19]的研究,将Markov机制转移引入VAR模型中,设定,具有N个状态的MS-VAR模型为:

| ${{y}_{t}}=x_{t}^{'}\beta \left( {{s}_{t}} \right)+\sigma \left( {{s}_{t}} \right){{\varepsilon }_{t}}$ |

式中yt为被解释变量,即衡量大豆市场波动的价格收益率。xt为解释变量,β为参数,β=(β1,, β2, …, βN);σ为方差,且σ=(σ1, σ2, …, σN);εt为随机误差项,且σ~NID(0, ∑(st)),εt~N(0, 1)。st为时间t不可观测状态随机变量,状态取值为1至N,其随机性导致s仅能以某种概率取值,根据一定的概率估计得到。此外,从一种状态到另一种状态的转换取决于状态遍历、不可约的马尔可夫链过程,也即st服从一阶隐马尔科夫链,且转换概率为:

| ${{P}_{ij}}=\text{Pr}({{s}_{t}}=j|{{s}_{t-1}}=i),\sum {{P}_{ij}}=1,\forall i,j\in \left\{ 1,2,\cdots ,N \right\}$ |

通过模型估计,可得到相应的估计参数和状态转换概率,关于MS-VAR模型的详细推导过程可参照相关文献[15]。通过模型估计,可得到相应的估计参数和状态转换概率。一般情况下,针对两种运行状态的市场,可通过转换概率是否大于0.5来判别其不同运行状态及转换情况,如果状态1的转换概率大于0.5,则可认为市场在状态1下运行,否则在状态2下运行。

(二) 数据来源与说明在考察我国大豆市场波动时,考虑到国内外大豆市场的相关性,本研究选取了国内外四个大豆现货和期货价格序列。具体而言,基础数据包括2010年1月到2015年12月进口大豆现货价格、国产大豆现货价格、大连大豆1号期货价格和美国CBOT大豆期货价格。进口大豆现货价格采用天津港、山东青岛港、江苏连云港、江苏南通港、上海港和广东黄埔港等六个港口的平均日分销价。国产大豆现货价格采用的是主产区黑龙江佳木斯、北安、绥化、齐齐哈尔、哈尔滨等五个地区大豆日平均收购价,为提高可比性,采用的是油用大豆的收购价格。国内期货价格采用的是大连商品交易所大豆1号合约的日平均价格,大连商品交易所大豆的合约标准为三等黄大豆,考虑到2号合约量小,交易量低,因此本研究仅使用1号大豆合约的价格。美国CBOT大豆期货价格是美国芝加哥期货交易市场的日平均价格。上述价格均由农业部信息中心提供。

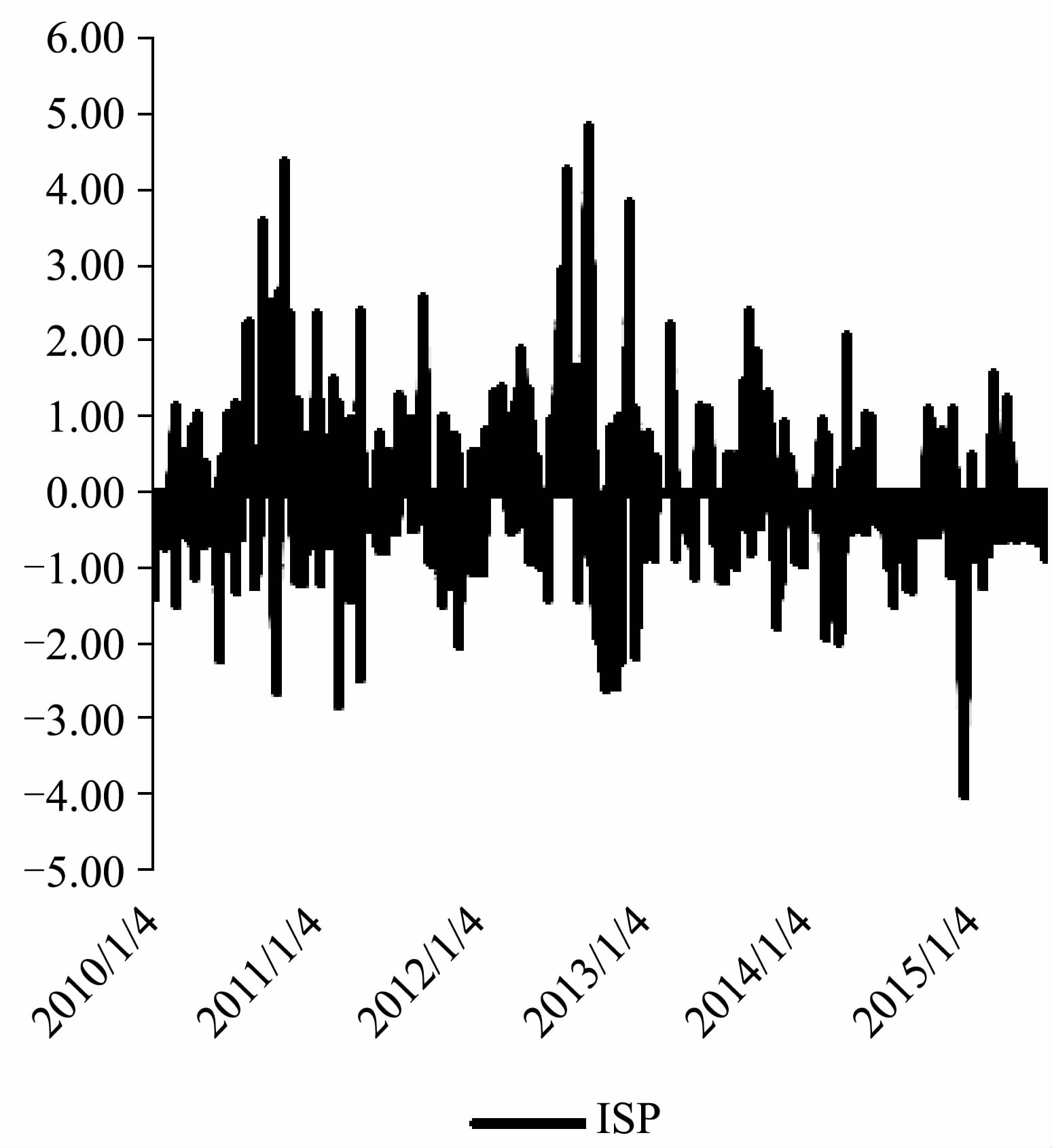

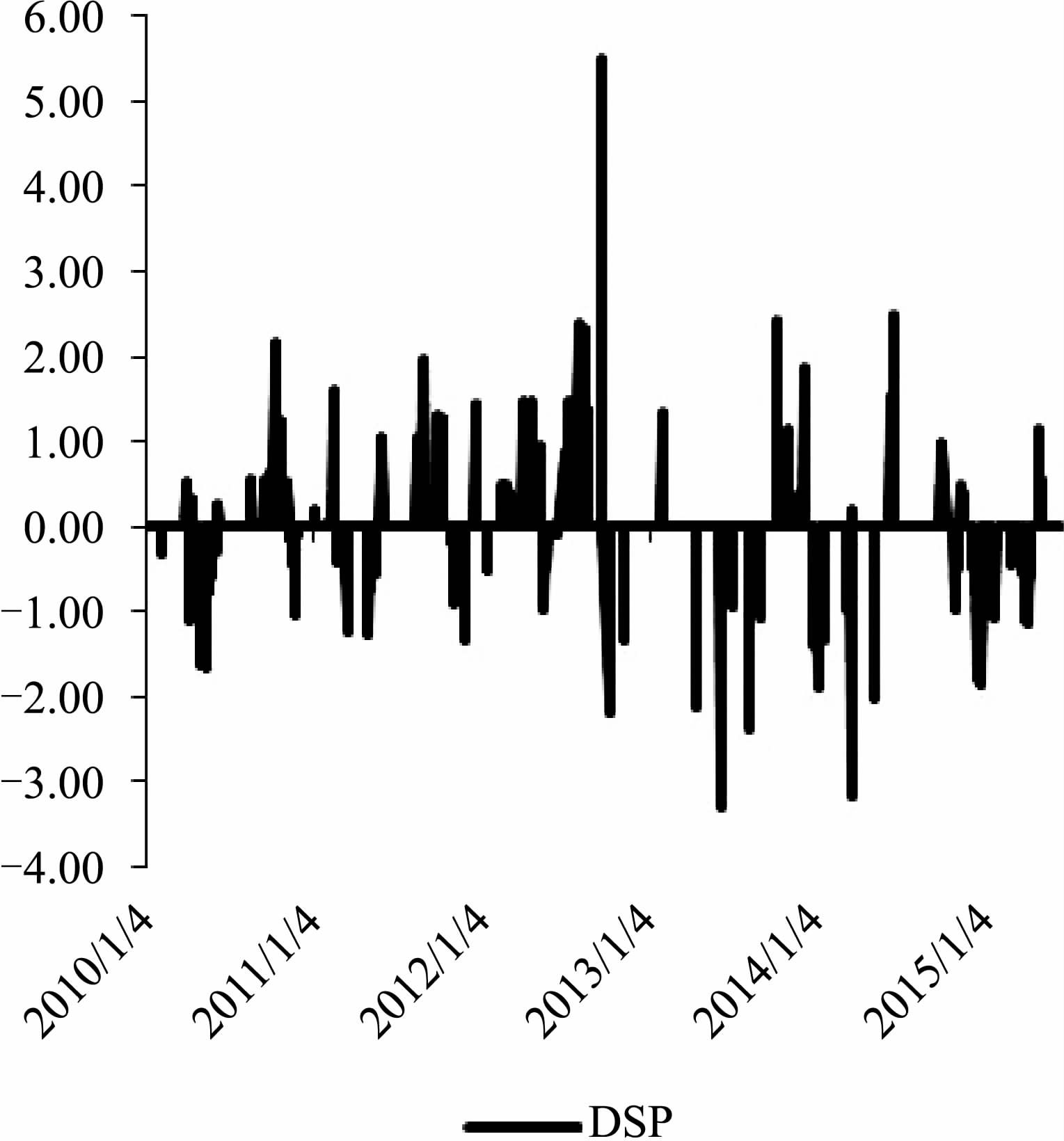

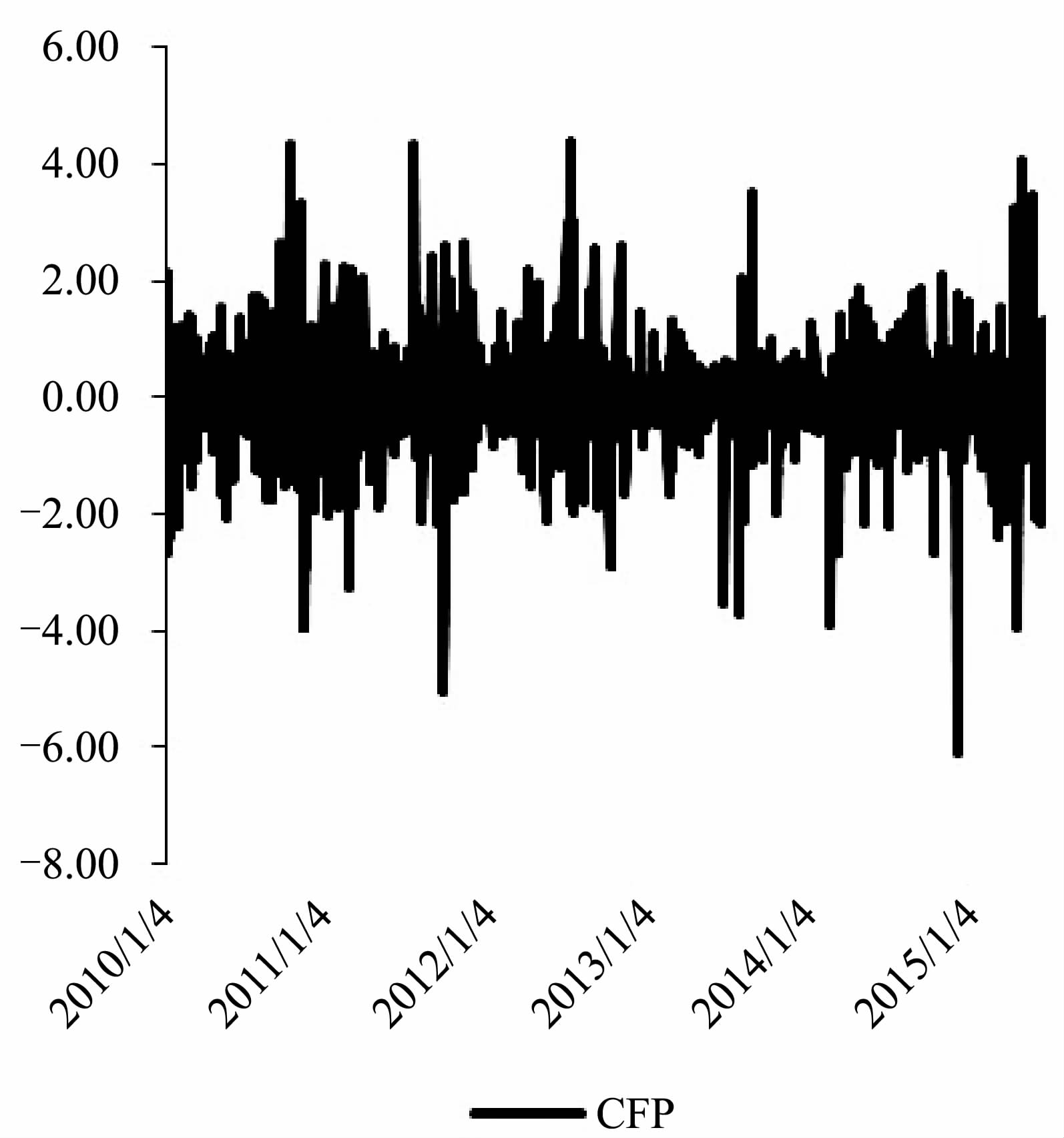

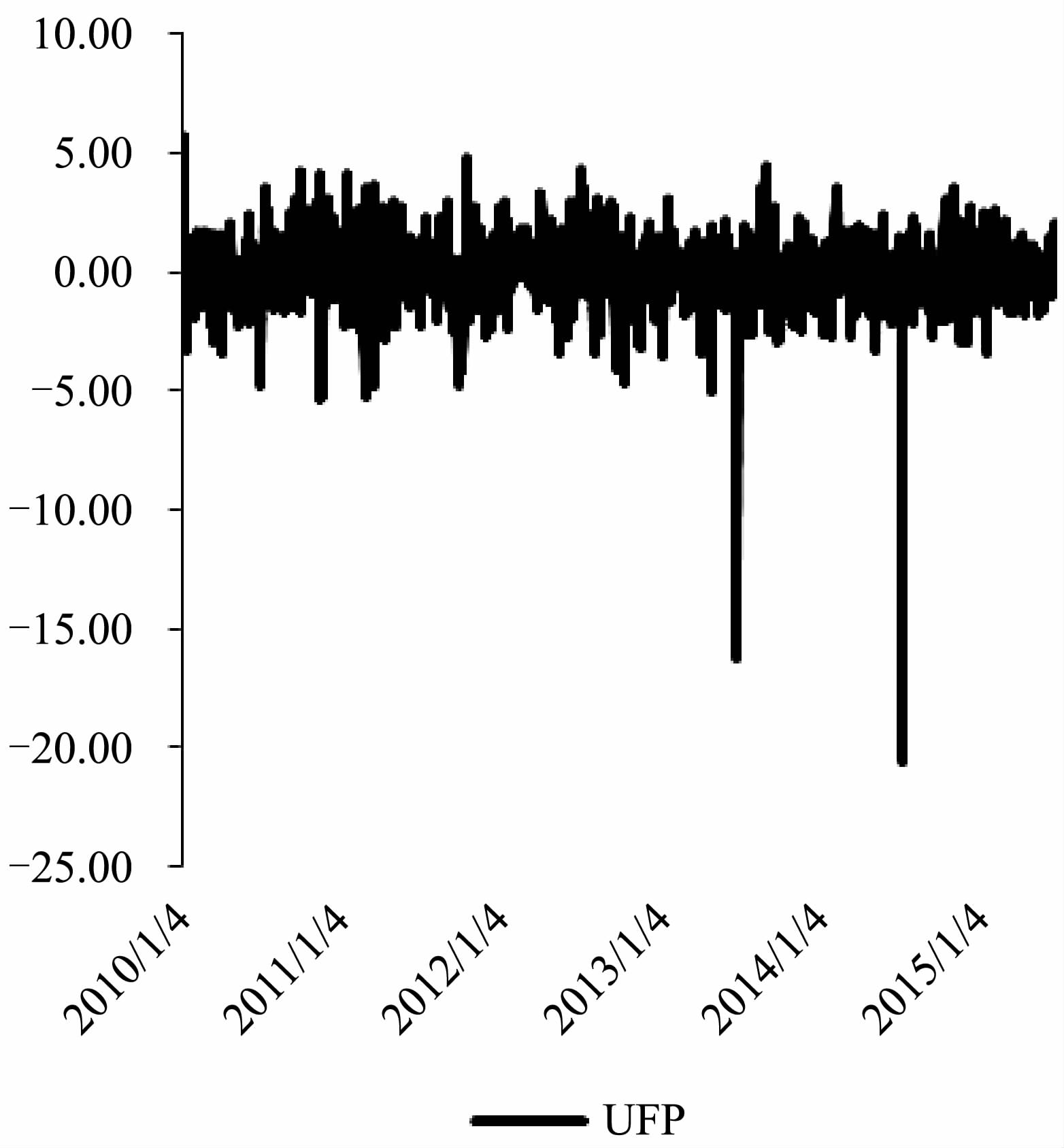

本研究在数据处理时,剔除了周末、节假日以及未能配对的数据,并计算各序列的收益率,计算公式为Rt=100×Ln (Pt/Pt-1),Rt为收益率,Pt为第t期价格,Pt-1为第t-1期价格。因此,原美国CBOT大豆期货价格、大连大豆1号期货价格、进口大豆现货价格和国产大豆现货价格经过收益率处理后,分别记为USP (美国CBOT大豆期货价格收益率)、CFP (大连大豆1号期货价格收益率)、ISP (进口大豆现货价格收益率) 和DSP (国产大豆现货价格收益率)。其中,因USP为相对指标,因此并未对其进行汇率折算。2010—2015年的收益率波动情况如图 1~图 4所示。

|

图 1 进口大豆现货价格收益率波动图 |

|

图 2 国产大豆现货价格收益率波动图 |

|

图 3 大连大豆1号期货价格收益率波动图 |

|

图 4 美国CBOT大豆期货价格收益率波动图 |

因价格变量的时间序列大都是非平稳的,同阶非平稳变量之间也可能存在协整关系,但在同阶或高阶非平稳变量的回归中,会产生谬误回归问题,因此本研究先对各序列进行单位根检验,然后再建模进行分析。表 1给出的是四个价格收益率序列的平稳性检验结果,根据ADF统计检验结果可知,在5%的显著性水平下,ISP、DSP、CFP和USP等四个序列均为平稳过程。因此,可用来构建MS-VAR模型以进行进一步实证分析。

| 表 1 大豆价格序列平稳性检验 |

构建MS-VAR模型时,可利用一般VAR模型最优滞后期数的选择方法来确定模型滞后期数。表 2给出的是滞后1~12期的AIC、BIC和HQ值,根据BIC和HQ最小准则,可知模型的最优滞后期数为1。就状态数量而言,一般情况下,大豆市场运行环境相对稳定,但若受到重大宏观政策或随机事件等因素的冲击,大豆市场往往出现状态转换现象,从原有运行状态转换到新的运行状态,因此本研究选择的状态数量为2。通过确定滞后期数和设定状态数量,可知本研究大豆市场所构建的是MS (2)-VAR (1) 模型。

| 表 2 MS-VAR模型滞后期数选择结果 |

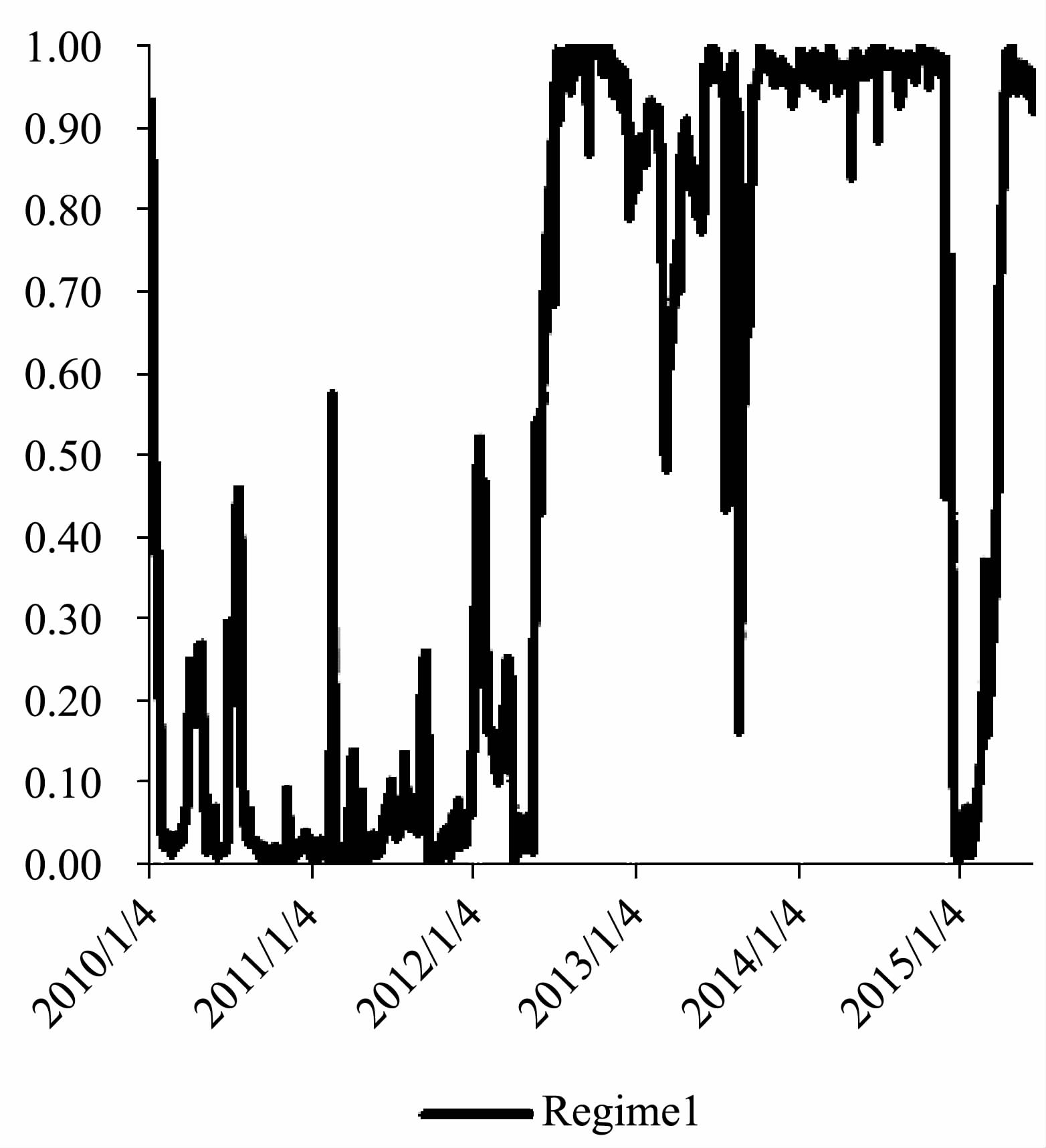

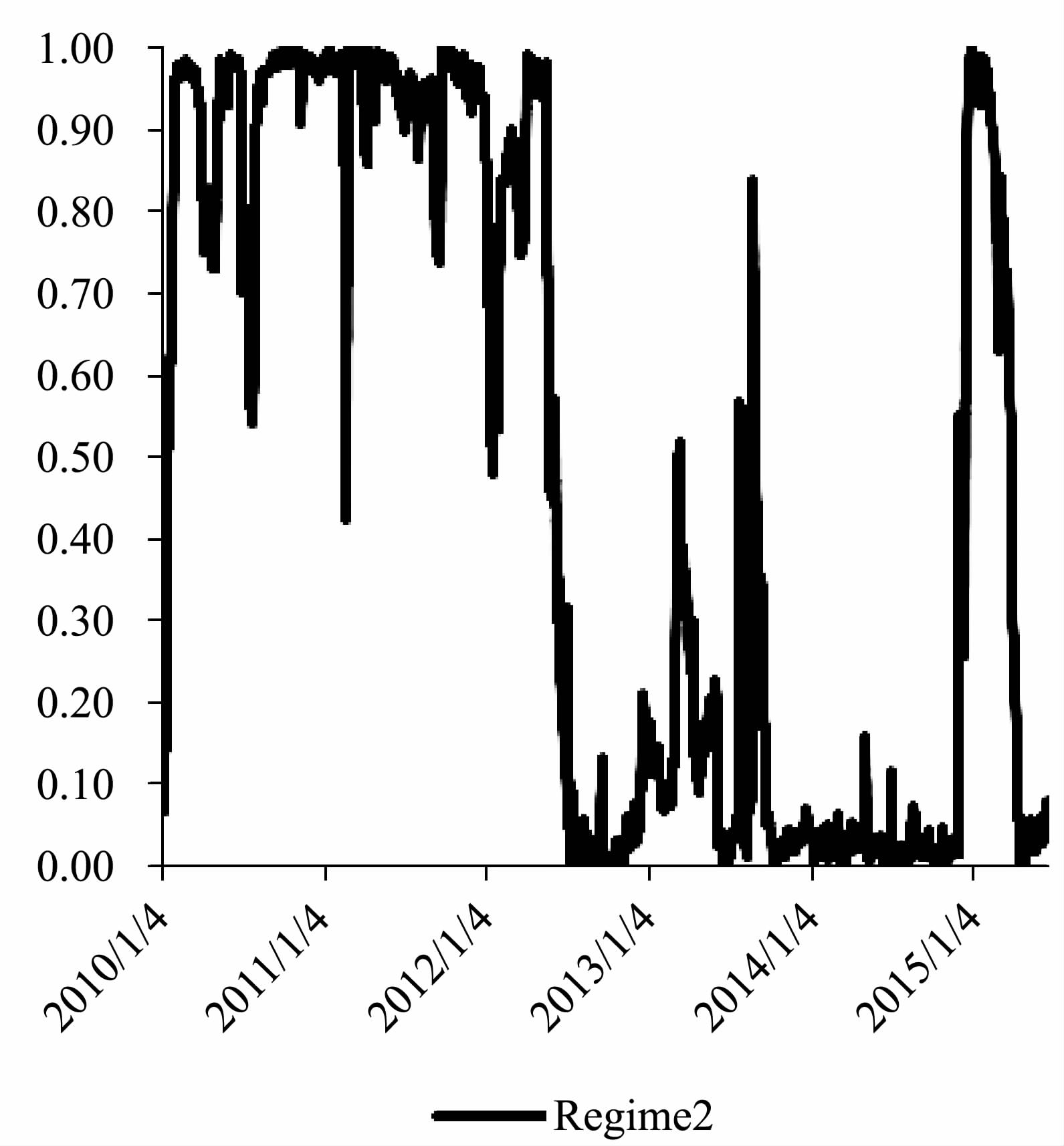

大豆市场波动频繁,当其受到重大的外部冲击或与其他市场的剧烈波动不协调时,市场通常会从“正常状态”转换为“非正常状态”,或从一个“非正常状态”转换为“正常状态”。通过上文所构建的MS (2)-VAR (1) 模型,可考察我国大豆市场是否在“正常状态”和“非正常状态”下频繁转移,也即其是否存在状态转换特征。表 3给出的是状态1和状态2的估计系数,图 5、图 6为是大豆市场的转换概率图,表 4为两个状态的转换概率及其平均持续时间。

| 表 3 大豆市场MS-VAR模型估计结果 |

|

图 5 大豆市场状态1转换概率图 |

|

图 6 大豆市场状态2转换概率图 |

由表 3可知,大豆市场在不同状态下的冲击作用存在差异性。单个大豆市场波动不仅仅局限于自身上期的影响,还受到其他大豆市场的信息冲击。从模型估计结果来看,在两种不同状态下,四个市场价格收益率模型的估计系数之和正负不同。市场在状态1时,也即主要在2010年1月至2012年5月间,单个市场受到自身及其他市场的冲击作用可正可负,市场状态不稳定。而在状态2运行时,四个市场的收益率模型的估计系数之和均为正,即在2012年6月以后,一个市场受到自身及其他市场的冲击均为正影响,说明此阶段大豆市场波动开始具有惯性,上期价格下跌会继续拉低本期价格。

由图 5、图 6显示的状态转换概率可知,近年来的大豆市场存在明显的状态转换和阶段性特征,且两种状态均相对较为稳定。以状态1转换概率超过0.5为标准,大豆市场存在两个相对稳定的转换期。第一个时期为2010年1月至2012年5月及2014年12月至2015年4月,共持续时间为34个月,故将其划分为第一时期。第二个时期为2012年6月至2014年12月及2015年5月至12月,持续时间为38个月,且分布相对集中,故将其划分为第二时期。总体来看,大豆市场在状态1运行时间共计38个月,占比更大,是大豆市场运行的主要状态。

从大豆市场不同状态的转换概率及持续时间看,大豆市场在两个市场状态下的运行概率都很高,均为99.60%以上,平均持续时间分别为313.90天和286.22天。相比较而言,大豆市场在状态1持续概率更高,相应的平均持续时间更长。就两个状态之间的转换概率来看,从状态2转换到状态1的概率为0.35%,从状态1转换为状态2的概率为0.32%,两者的相互转换概率均较低,说明大豆市场存在一定的平滑性。无论是从样本持续时间,还是估计所得两种状态的持续概率及时间来看,状态1持续时间更长、概率更高,且其主要在近期运行,可将其视为“正常状态”,而相应地状态2则可称之为“非正常状态”。

| 表 4 大豆市场状态转换概率及持续时间 |

影响大豆市场非线性波动及其状态转换的原因大致可分为两类,一是内部传导机制下的价格波动,二是外部冲击机制下的价格波动。国内外大豆市场的内部传导机制,主要包括大豆的生产成本、生长周期、国内大豆供给和国际市场供给等因素,国际市场影响尤为重要。由于我国大豆市场对国际市场的依赖性很大,对外依存度高达80%以上,因此在考虑大豆市场供求主体的同时,不能忽略国际市场的影响。而外部冲击机制主要包括汇率因素、天气变化及动物疫情等偶然因素,以及替代产品的冲击和宏观调控政策等相关因素,特别是我国对大豆市场给予了政府托市收购及目标价格补贴等政策,政策变动对国内大豆市场化也会造成很大的影响。内部因素有迹可循,蕴含在市场供需之中;外部因素引起的市场波动往往不可预测,或者事关全局,会直接导致大豆市场失衡或者导致状态之间发生显著变化,使得大豆市场运行出现明显的状态转换特征。

具体来看,我国大豆的生产由于比较效益较低,常年处于面积和产量双下滑的局面,但需求量却由于饮食结构升级而不断增加。如果没有较大的突发性事件,国内的生产者行为和消费者行为基本处于可预测状态。但是,由于我国大豆对外依存度高,大豆市场状态转换原因更多地来源于国际市场以及外部因素。

从国际市场来看,经历了2008年全球粮价的突然性大涨后,2010年以来,国际市场大豆价格持续波动性上涨,特别是2012年南美大豆减产、北美干旱等,使得美国农业部 (USDA) 的市场报告给予全球大豆市场供给不足的市场预期,加之2012年饲料行业景气,大豆价格涨至高点,高达1 638美分/蒲式耳。2012年下半年以后,在美国减产不严重的背景下,国际大豆开始波动性下跌至今。由此判断,国际粮价的涨跌可能是导致大豆市场状态转换的直接原因之一。

从外部因素来看,首先,汇率是决定一国产品进出口的决定因素。近年来,人民币升值拉大了国内外大豆价差,人民币汇率变动对大豆的传递效应十分显著。汇率主要通过影响大豆的进出口量给大豆内部的市场传导机制构成了冲击,进而引起了我国大豆的供需失衡,使得我国大豆价格出现波动。另外,国家相关产业和市场政策的出台,也能直接影响我国大豆市场的稳定性,如2014年开始实施的大豆目标价格政策。2014年以前,我国实施大豆临时收储政策,由国家托市收购国产大豆,但2014年以后,我国进行了大豆目标价格改革,将大豆的定价权交还给市场,使得国产的大豆价格出现了较往常年份的较大幅度的波动,并出现了短期的状态回游特征。

四、 研究结论与启示通过构建MS-VAR模型,利用2010年1月至2015年12月国产大豆现货、国内进口大豆现货、国内大豆期货、国际大豆期货等四个日价格数据序列,对我国大豆市场波动的状态转换特征进行实证分析,具体可得出如下结论。

第一,我国大豆市场存在明显的状态转换和阶段性特征。大豆市场在正常状态下运行的概率要高于非正常状态,两者的平均持续概率分别为99.68%和99.65%,相应的平均持续时间分别为313.90和286.22天。但两者的相互转换概率较低,说明市场存在一定的平滑性。大豆市场的运行阶段主要有两个,即2010年1月至2012年5月,以及2016年6月之后,但后者存在短暂的状态回游态势。

第二,影响大豆市场状态转换的原因可分为内部和外部两种因素。内部机制主要包括大豆的生产成本、生长周期、国内大豆供给和国际市场供给等因素,国际市场影响尤为重要。外部冲击机制主要包括汇率因素、天气变化及动物疫情等偶然因素,以及替代产品的冲击和宏观调控政策等相关因素。

由于大豆市场波动具有明显的状态转换和阶段性特征,出台确保大豆市场稳定运行的政策措施意义重大。警惕大豆市场状态转换,应在保障我国大豆市场均衡的同时,加强对国际市场的风险防控,完善并通畅国内外市场信息,提高大豆市场定价话语权。基于此,提出以下政策建议供参考。

其一,坚持大豆市场化改革方向。目前,我国大豆市场实行3%的单一关税,国外低价大豆进入我国市场,使得我国大豆市场不断沦陷,受国际影响越来越大。特别是2008年大豆托市收购以来,不断扩大的国内外价差让我国大豆产业逐渐萎缩。在此背景下,我国必须坚持市场化改革方向,防止由于国内外价差导致的市场分割,引导我国大豆产业参与市场竞争,提高国产大豆的市场地位。

其二,实行稳定的市场扶持政策。政策变动会引起市场状态的变化,2014年的大豆目标价格补贴政策改革导致我国大豆价格波动出现了状态回游,影响了大豆市场的稳定发展。相对稳定的政策环境有利于产业发展,必须坚持大豆产业调控政策的稳定性。

其三,要健全大豆市场价格预警机制。由于我国大豆受国际影响较大,要建立健全大豆市场全球数据采集系统,完善国内外市场风险和信息发布制度,及时发布国内外大豆生产、消费、价格等市场信息,使国内生产者和消费者能有效、及时和准确把握大豆市场走势,科学引导消费,保证合理生产,进一步保障国内大豆市场的稳定发展。

| [1] | 李霜, 祁华清, 樊琦. 粮食金融化背景下投机行为与国际粮价波动——以大豆期货为例[J]. 粮食科技与经济, 2014(06): 20–23. |

| [2] | 奚晓菁. 我国大豆价格波动影响因素分析[D]. 昆明: 云南财经大学财政与经济学院, 2013. |

| [3] | 雷青松. 我国大豆价格波动影响因素分析及对策[D]. 成都: 四川师范大学经济与管理学院, 2013. |

| [4] | 孙丽娟. 黑龙江省大豆价格波动影响因素及对策研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学经济管理学院, 2013. |

| [5] | 王杜春, 孙丽娟. 黑龙江省大豆价格波动影响因素实证分析[J]. 中国农学通报, 2013(17): 217–221. |

| [6] | 刘家富, 周慧秋, 李孝忠. 国内大豆市场价格波动及其影响因素分析[J]. 东北农业大学学报 (社会科学版), 2010(04): 10–13. |

| [7] | 石自忠, 胡向东. 随机冲击对中国粮食价格波动的影响[J]. 华中农业大学学报 (社会科学版), 2015(02): 33–40. |

| [8] | 张晶. 跨国垄断对我国大豆市场价格影响的研究[D]. 杭州: 浙江大学经济学院, 2013. |

| [9] | 王振宇. 中美农产品价格波动特征及溢出效应研究——基于大豆期货数据的分析[J]. 农村经济, 2014(05): 98–101. |

| [10] | 朱晶, 丁建军, 晋乐. 南北半球季节互补性与中国粮食进口市场选择:以大豆为例[J]. 中国农村经济, 2014(04): 84–95. |

| [11] | 王秀东, 刘斌, 闫琰. 基于ARCH模型的我国大豆期货价格波动分析[J]. 农业技术经济, 2013(12): 73–79. |

| [12] | Stacie Beck. Autoregressive conditional heteroscedasticity in commodity spot prices[J]. Journal of Applied Econometrics, 2001,16(2): 115–132. DOI: 10.1002/(ISSN)1099-1255 |

| [13] | Scott H. Irwin, Dwight R. Sanders. The Impact of Index and Swap Funds on Commodity Futures Markets[R].OECD, 2010. |

| [14] | Jian Yang, R Brian Balyeat, David J. Leatham. Futures Trading Activity and Commodity Cash Price Volatility[J]. Journal of Business Finance & Accounting, 2005,32(1): 297–323. |

| [15] | James Chong, Joelle Miffre. Conditional Correlation and Volatility in Commodity Futures and Traditional Asset Markets[J]. Journal of Alternative Investments, 2009(3): 1–25. |

| [16] | Michael A Hudson, Raymond M Leuthold, Gboroton F Sarassoro. Commodity Futures Price Changes:Recent Evidence for Wheat, Soybeans and Live Cattle[J]. The Journal of Futures Markets, 1987,7(3): 287–301. DOI: 10.1002/(ISSN)1096-9934 |

| [17] | Ronald W Anderson. Some Determinants of the Volatility of Futures Prices[J]. The Journal of Futures Markets, 1985,5(3): 331–348. DOI: 10.1002/(ISSN)1096-9934 |

| [18] | JAMES D HAMILTON. Time Series Analysis[M]. New York: New York Princeton University Press, 1994 . |

| [19] | Krolzig H. The Markov-Switching Vector Autoregressive Model[M]. Oxfard: Springer Berlin Heidelberg, 1997 . |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19