中国未来20~30年将迎来社会与经济转型的关键时期,与新常态不相适应的经济关系将面临重组,服务于以前经济态势的制度和政策也将被重塑和调整。新常态对我国城市化发展提出新目标和新要求,新型城市化在一定程度上既要稳定经济增长,又要惠及民生;既要推动城镇化进程,又要控制大城市人口规模;既要促进住房消费的发展,又要防止房价过快上涨;既要推动保障房建设,又要确保商品住房的稳步发展。李克强总理在2016年政府工作报告中指出,“十三五”时期经济年均增长保持在6.5%以上,同时加大力度推进新型城镇化,促进城乡区域协调发展。缩小城乡区域差距,既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。要深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。因此,在城市化进程中“妥善处理好民生问题,释放居民消费需求”是经济发展、国家强盛以及实现中国梦的重要任务。而公共住房是解决城市新移民住房困局的主要手段。加强公共住房的建设与管理,让国家住房政策惠及处于中等偏下收入的城市新移民和城市困难居民,使其能够有个良好的居所,是稳步推进城市化的重要基础,而完善公共住房保障体系是实现社会公平和改善民生的重要措施。近年来,在住房市场内,由于更多的人看重住房的投资功能,反而使住房市场产生局部的“市场失灵”现象,即住房价格收入比严重超过普通市民所能够承受的范围。因此,公共住房供给不是为了消弱市场竞争,而是为了发展和促进更有效率的市场竞争,在坚持市场机制为主的同时,也需要政府对住房市场失灵进行纠正与干预,提高住房的消费属性,降低住房的投资属性。李勇辉等 (2010) 指出公平与福利是各国建立公共住房制度的基本原因,20世纪70年代以后,经济效率与作用成为绝大部分国家考虑公共住房制度的重要因素。[1]对于公共住房的研究,已经由服务低收入阶层住房的社会效应层面,转变为服务民生消费、区域经济和城市发展的经济层面。公共住房应成为推动新型城镇化的助推器,成为促进城市经济发展与居民消费的手段。

一、 文献综述公共住房,即保障性住房,包括廉租房、公共租赁住房、经济适用房和共有产权住房等。效用是指消费者从物品消费过程所得到的心理满足 (满意)。

(一) 国外公共住房经济效用研究现状Arrow (1962) 提出公共产品对经济增长有推动作用。[2]Ram (1987) 发现在115个国家中,政府公共支出占GDP比例满足一定条件,政府公共支出增长对经济增长有正效应,但这一比例超过一定范围,政府公共支出增加会对经济增长有负效应,产生负面影响。[3]I.A. Mourmouras,J.E. Lee (1999) 分析了政府公共产品对经济增长的作用,发现公共产品与经济增长的关系表现为一种“驼峰”关系,即随着公共产品的不断增加,初始时促进经济增长,但超过某一临界值后,就会对经济增长产生阻滞作用。[4]这说明如果政府追求较快的经济增长率,其公共产品供给存在某种最优水平区域。Olsen,Barton (1983) 指出,美国贫困阶层在纽约居住公共住房时的住房消费,比其在租住私人住房时的消费高出58%(1965年) 或66%(1968年)。[5] Le Blanc,Laferrere (2001) 指出,1996年法国社会贫困家庭在租住公共住房时的住房消费,要比其居住在私人住房中的消费高10%。[6]AR NETT,MCMILLEN (2007) 指出,法国巴黎市区公共住房使受众家庭的住房消费增加10%,非住房消费增加15%。[7]159-178Piyush Tiwari,Hiroshi Hasegawa (2001) 指出,日本公共住房具有巨大的消费效用,居住公共住房后的家庭平均比之前多增加了33%的住房消费和27%的其他商品消费,估计的住房福利为月收入的27%。[8] Olsen (1972) 提出,公共住房使租房者的实际收入提高3.4%。[9] Olsen,Barton (1983) 研究发现,用直接现金补助替代公共住房可使受助者的住房消费下降32%或35%,其他消费增加19%或21%。[5]说明公共产品可以促进经济,公共住房供给可以促进其他消费领域的消费,产生效用转移。

(二) 国内公共住房经济效用研究现状郭庆旺、吕冰洋和张德勇 (2003) 指出,公共产品支出的总量增长会阻碍经济发展,但其中的部分公共产品 (基础设施等) 支出对经济增长是具有显著的正效应的。[10]王小利 (2005) 利用VAR模型分析了公共产品支出与经济增长之间的关系,政府的公共产品投资并不会显著地带动经济增长,对于经济长期增长的影响很弱。[11]高苟、刘长滨 (2007) 构建了关于公共住房投资和租金补贴的最优增长模型,结果显示,住房保障政策选择受住房建设成本及市场租金影响。如果存量住房短缺,宜采用公共住房政策,缓解住房短缺;如果存量住房供给充足,租金补贴政策更具作用。[12]李春艳、李楠博 (2011) 利用DEA方法对我国各地区的廉租房制度进行了效率评价,认为大多数地区廉租房制度的效率不高,约为62%为非有效地区,只有28%为有效地区,10%为弱有效地区。[13]

(三) 研究综述关于国际公共住房的经济效用方面的研究表明,公共产品与经济增长相关并产生较弱正效应,存在最优供给规模;多数研究通过福利函数从消费者个体角度研究公共住房效用,公共住房可以对城市住房困难阶层消费产生积极影响等。国内关于公共住房的经济效用方面的研究结论表明,有少量研究利用实证方法对我国公共住房的制度绩效、经济作用进行了探索,得出的结论是积极的,但是分析效用差异的文章很少。综上所述,从国家宏观层面上对于公共住房促进经济和居民消费的差异研究相对很少。为什么各国公共住房政策和公房供应产生的效果不同?为什么有的国家公共住房政策效果好,有的效果差?产生差异的原因是什么?这些缺少相关研究,更缺少研究公共住房政策因素与这种经济效用之间的作用机理。因此,本文通过公共住房供给与经济变量增长的相关作用研究,分析产生经济作用差异的因素,找到调整这些因素的方法,为我国改善和优化公共住房政策提供有益的建议。

二、 公共住房供给差异与因素分析 (一) 六国公共住房供给变化情况美国、英国、德国、日本、新加坡、中国香港、中国内地的公共住房供给过程不尽相同。

1. 美国公共住房供给变化1933-1949年期间,美国出现住房缺口较大的情况,结合二战后期退伍复员人员住房困难,美国政府大量建造针对性强的公共住房;1949-1965年期间,针对社会中下层大量建设公共住房,缓解社会底层住房困难和贫民窟造成的城市困境;1965-1992年期间,房租补贴与住房建设补贴并施,公共住房总量迅速上升达到最高,从根本上解决城市底层住房困难的局面;1992年至今,房租补贴为主的阶段,城市财政公共支出压力巨大,公共住房直接建设的数量缩减,住房补贴和对现有公共住房的维修与管理成为主流。

2. 英国公共住房供给变化1950-1970年期间,由于二战后英国出现住房缺口较大的现象,英国政府大量建造解决由于战争轰炸破坏的住房短缺和贫民窟人员安置问题的公共住房。公共住房建设量呈现逐年增加趋势,公共住房的建设比例一度达到85.3%。20世纪50~60年代,英国政府规定,在中低收入家庭经济条件改善后,按照一定折扣向其出售公共住房,以增加政府财政收入,继续建设其他的公共住房;1970-1979年期间,由于英国战后贫困经济的首因效应以及急剧的通货膨胀,导致政府不得不减少公共支出,针对社会中下层的公共住房建设数量逐年减少;1980-2000年,撒切尔政府出台了“优先购买权”计划,英国开始逐年削减公共住房供给量,提倡公房私有化,房租补贴成为公共住房政策的主流;2000年到现在,公共住房建设投资有所增加,但是其占GDP的比重依然下降。

3. 德国公共住房供给变化1944-1950年期间,经过德国政府大量公共住房建设,解决二战后住房短缺的问题;1950-1970年期间,通过公共住房、税收优惠住房等形式,推动符合低收入阶层的社会福利住房建设;1970-2000年期间,社会住房总量饱和,政府公共住房建设资金投入逐渐减少;2000年至今,由公共住房政策向加强维护与提高管理效率过渡,联邦和州为社会福利住房政策提供的公共建设资金也由13亿欧元减少到8.2亿欧元。

4. 日本公共住房供给变化1944-1960年期间,由于二战后住房短缺,日本政府开始建设公共住房,并制定租房分配与退出政策①;1960-1973年期间,通过大量建设公营住宅和公团住宅,设立住宅金融公库为建房 (购房) 提供贷款,公共住房建设数量持续增加;1973-2000年期间,公共住房建设量基本稳定,政府不再增加公共住房建设投入;2000年至今,公共住房建设量有所下降,公共住房政策向提质增效阶段过渡。

① 20世纪50年代,日本政府规定:“享受公营住宅租金优惠的租户,当收入超过基准时,若连续居住三年以上,则要累进计租;若连续居住五年以上,就必须买下该住宅,政府给予一定的优惠,从而使该家庭退出公共住房体系。”

5. 新加坡的公共住房供给变化从1901至1959年新加坡开始进入改良信托局 (SIT) 管理时期,新加坡政府建设大量的公共住房,暂时解决少部分贫民窟和窝棚居民的住房困难;1960年后新加坡开始进入建屋发展局 (HDB) 管理时期,新加坡政府制定周期性五年组屋建设计划,解决中高收入阶层到低收入阶层的近80%人口的多种住房需求。

6. 中国(1) 中国香港地区的公共住房供给变化

1953-1971年期间,香港政策的核心是解决受灾民众的安置问题,经过大量徙置大厦与廉租屋建设,解决住房短缺的问题,基本满足低收入家庭的租住需求;1971-1993年期间,香港开展“十年建屋计划”“居者有其屋”“私人机构参建居屋计划”,建设符合中低收入阶层的公共住房,解决中等收入家庭的自置居所需求;1993-2002年间,香港实施“夹心阶层住屋计划”,由香港房屋协会出资建设住房,提供给“夹心层”居住,解决住房困难的“夹心层”住房需求;2002年至今,香港调整了公共房屋政策,停建居屋,发展商品房市场,解决高收入家庭购买商品住宅的需求,形成了覆盖不同收入阶层的完整住房供应体系。

(2) 中国内地公共住房供给变化

1949-1965年期间,我国内地开始住房的社会主义改造阶段,推动私人住房转变为国家住房的开展,大力建设公有制住房;1966-1976年期间,“文化大革命”动乱时期,住房管理制度被破坏,住房建设停滞;1977-1991年期间,我国政府尝试多种房改方式,通过多种住房建设和分配方式改善居民住房条件;1991年至今,我国政府全面进行城镇住房制度改革,分阶段推行经济适用房、廉租房和公共租赁住房政策的开展,建立完善的住房保障体系,基本解决居民的住房困难。

(二) 六国公共住房供给差异与因素分析通过对各国的公共住房供给趋势变化的整理,总结出在各国不同的供给方式下,供给对象不同,供给政策不同,政策效果也不尽相同。六国公共住房供给差异如表 1所示。

| 表 1 六国公共住房供给变化差异表 |

通过对美国、英国、德国、日本、新加坡、中国香港、中国内地的公共住房供给的差异分析,发现以下因素影响公共住房政策的执行效果:

1. 公共住房补贴方式因素公共住房补贴方式因素包括:实物供给与货币补贴两种形式。Apgar (1990) 和Struyk (1990) 指出,在私人低租金住房的供给弹性较大的地区,公共住房补贴对租金价格的影响将相对较小;在私人低租金住房相对无弹性的地方,公共住房补贴将导致租金价格大幅度提高,此时公共住房补贴效率下降,公共住房实物可以发挥更大的作用。[14]由此可见,实物补贴与货币补贴两种形式是在不同场合、不同情况下作用不同,针对不同的公共住房受众作用也不同。例如选择不愿意到城市边缘区域公共住房居住的受众,对其提供货币补贴,使其更加灵活地选择居住场所,其社会福利增加更多。

2. 公共住房供给因素公共住房供给因素包括:公共住房覆盖面、供给量与占总住房比重。

(1) 公共住房覆盖面。

通过政策梳理,公共住房覆盖面窄,其作用相对弱一些。例如英国在1981-2010年间,公共住房的供应对象主要是低收入家庭,只是在后期 (2003年) 才将中等收入和技术工人列入供给对象。美国和德国的公共住房覆盖面相比也不宽。反观日本 (1962-1997年) 和中国香港 (1990-2012年),分别针对中下阶层和中等阶层,供给覆盖面相对宽一些。新加坡的公共住房覆盖面过宽,类似于公共产品供给超过最优区域,会产生负作用。

(2) 供给量。

公共住房供给量是公共住房政策的最难解的题,并不是大多数国家都能够有充足的财政资源来保证这项政策的顺利执行。新加坡 (1996-2011年)、日本 (1962-1997年) 和中国香港 (1990-2012年) 公共住房供给量较多,相对解决了城市居民的大部分的住房困难。

(3) 占总住房比重。

在一定的经济环境下,公共住房 (政府提供出租) 和社会保障性质的住房 (社会团体提供出租或出售) 总和需要占全社会住房总量的一定比例。

3. 公共住房政策强度因素公共住房政策强度因素包括:管理机构独立性、政府公共住房政策倾向和政策持续性。

(1) 管理机构独立性。

公共住房管理机构的独立性强,公共住房开展得比较好,例如日本。1955年日本政府出资成立住房公团,是独立的法人组织,其中中央政府出资75%,地方政府出资25%,在住房严重不足的城市有一定自主权面向社会中下阶层供给出租公共住房 (53%)、商品住房 (21%) 和民营出租用特定出让住房 (26%)①。[15]像这样的机构独立于地方政府权力范围外,不受地方政府的经济指挥棒控制,可以根据公共住房实际需求情况来制定计划,推动公共住房政策的开展。这样的机构不但决策符合客观规律,而且工作效率也很高,能够将公共住房政策贯彻到底。反观我国的公共住房政策,多是中央制定计划,确定各省公共住房供给基数,地方政府根据情况配套资金建设,以工作任务的形式来完成。具体“是不是按照需求建设?建在哪里?怎么建的?效果如何?用户满意吗?”等情况没人监督与评价,“反正是建了,任务完成了”“由于工作太多,还得忙别的,先这样了,效果以后再说”,这些都是目前我国公共住房管理工作的实际情况。因此,公共住房管理机构的独立性就显得尤为重要。

① 民营出租用特定出让住房是指公团建设后出让给土地所有者,以便其经营出租住房业务的住房。

(2) 政府公共住房政策倾向。

政府公共住房政策倾向是指政策的扶持力度会影响公共住房效用的程度。公房促进作用随政策扶持力度增强而增加,或者多项政策组合效果越好,促进作用越明显。例如日本和中国香港,商品房市场价格较高,政府控制房价的措施不力,导致社会中下阶层很难在商品房市场上解决住房的困难。政府在公共住房政策方面不断改善,执行力度也在不断增加,社会中下阶层更多地依赖公共住房。英国是老牌资本主义国家,住房保障制度比较健全,从上个世纪初,英国就已经开始了旨在保护社会中下层的公共住房供给制度,早期的公共住房占比是很高的,二战后英国租房住的比例达到50%。研究数据样本是英国1981-2010年期间,这个时期的开始阶段,执政的是撒切尔政府,其公共住房政策是大幅度削减对公共住房的资助,这个时期公共住房在总房产中的比例由32%下降到18%,而私人住房则继续增长。在公共住房剩余的18%里还有相当多的公共住房由于租金较高而难以租出去。这也说明,政府态度 (政策倾向) 是公共住房政策能否发挥作用的关键因素。

(3) 政策持续性。

在表 2中公共住房占总住房比重变化最平稳的是中国香港 (37.30%-30.90%)、日本 (38.06%-44.36%) 和新加坡 (88.20%-82.00%),比例变化不大,这说明这三个国家的公共住房政策稳健,持续性好。

| 表 2 六国公共住房经济效用的影响因素强度表 |

① 本文只收集到美国可支付住房供给量的连续年代数据序列,其他公共住房供给量不在研究范围之内。

4. 居民消费因素居民消费因素包括:居民消费观念和租房倾向。

(1) 居民消费观念。

居民的储蓄和消费观念影响公共住房的效用。储蓄观念越强,边际消费倾向越高,促进作用越明显;消费观念越强,边际消费倾向越低,促进作用越不明显。

(2) 租房倾向。

欧美国家城市市民的租房意识比较浓重,生活习惯使然,通常在私人租房市场上解决一部分社会中下阶层的住房困难。中国内地的城市市民购房观念很浓,认为到老没有自己的住房,心理上没有安全感和归属感,因此,不倾向于租房。非商房正好符合这种心态,有产权而且价格也便宜,所以很大程度上促进了城市市民的购房热情,增加了非商房住户的安全感和归属感。

5. 房地产市场因素房地产市场因素是个间接的因素。房地产市场是公共住房的竞争对象,房地产市场商品房价格高涨,公共住房需求就旺盛;如果房地产市场价格低迷,公共住房需求就相对减弱。德国政府积极干预和维护房地产市场竞争秩序,对房地产市场的干预力度要严格许多。同时也缓解了公共住房减少所带来的住房压力,维护社会稳定和社会公正。[16]234

6. 人口因素人口密度越大,促进作用越明显。例如中国香港土地资源稀缺,人口密度过大,住房压力很大,公屋政策缓解居民住房困境的作用就很强,由此产生的 (建材、装修、家电、生活必需品) 需求增加,拉动相关产业的能力就越强。

通过上述分析,总结出公共住房效用的影响因素包括:公共住房补贴方式因素;公共住房供给因素;公共住房政策强度因素;居民消费因素;房地产市场因素和人口因素等。影响因素强度程度通过对各国公共住房政策比较而得来。

三、 实证分析 (一) 研究样本数据的选择本文所选的国家和地区样本包括:美国、英国、德国、日本、新加坡、中国香港、中国内地。数据样本总共有七组,基本上可以代表世界上多种不同的公共住房发展模式,因此研究具备现实意义。数据来源为各国《统计年鉴》和政府相关部门网站的年度数据,但由于各国统计数据并不完整,所以各国政策数据无法选择同一时间起点的样本序列。各国数据的阶段不同,不能进行全阶段的数据分析,因此选择六个国家八组数据,能够覆盖不同特征的国家和公共住房政策周期的不同阶段,这样在一定程度上弥补了数据的不足,也能进行分国家、分阶段研究公共住房供给的经济效用以及效用的差异对比。

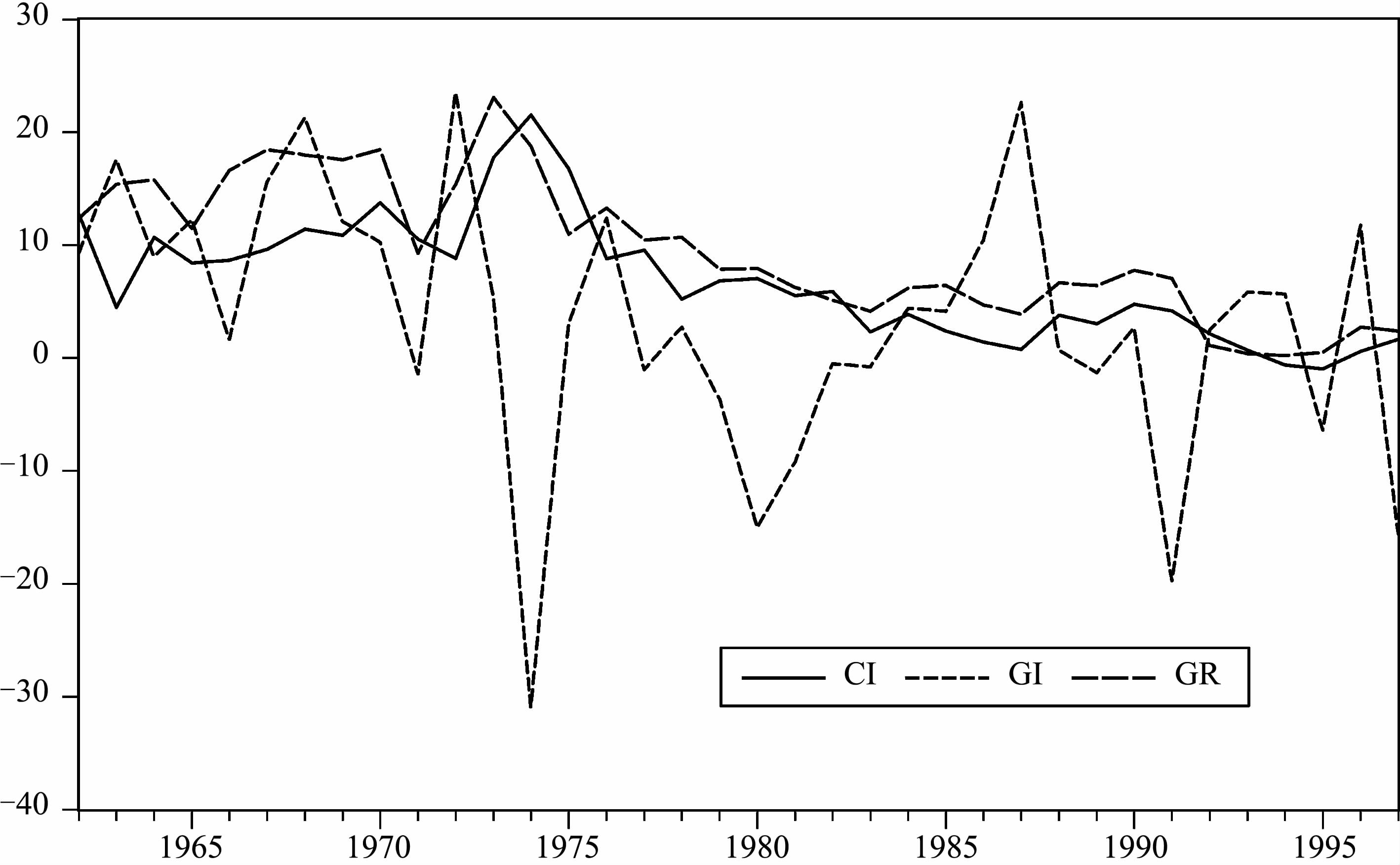

(二) 模型方法模型主要研究范围包括公共住房供给和经济增长、居民消费。由于这三个变量不是一个数量级,建立模型模拟时会有一定的困难,同时研究目标是三变量相互之间的促进作用,因此,选定三变量的增长率更为合适。由于增长率之间没有数量级差异,无需进行变量标准化处理,非常适合进行数据模型的模拟计算。因此,研究变量选择公共住房供给增长率和经济增长率、居民消费支出增长率这三个变量。GI表示公房供给增长率;GR表示GDP增长率;CI表示居民消费支出增长率。

由于我们选用的六国 (七组) 数据的平稳性无法确定,需要通过ADF检验来判断时间序列是否平稳,才能决定是否建立向量自回归VAR模型或VEC模型进行分析。假设条件为,H0:p=0,满足该假设序列为非平稳。

釆用ADF方法,对美国、英国、德国、日本、中国香港和新加坡的变量序列进行单位根检验,H0:p≠0,时间序列是平稳的,构建三变量p阶标准自回归模型:

| ${{X}_{t}}={{A}_{0}}+{{A}_{1}}{{X}_{t-1}}+{{A}_{2}}{{X}_{t-2}}+\cdots +{{A}_{i}}{{X}_{t-p}}+{{e}_{t}}$ | (1) |

模型所有根都在单位圆内 (部分落在圆的边界上),建立脉冲响应函数的条件成熟,可进行脉冲响应分析 (过程略)。

通过计算,中国经适房、中国非商房分别用变量GIJ (经适房)、GIF (非商房) 进行单位根检验,这些序列并不平稳,接受存在单位根的结论;而一阶差分序列D (GIJ)、D (GIF)、D (GR) 与D (CI) 的ADF检验值都小于5%临界值,在5%的显著性水平下拒绝原假设,表明GIJ、GIF、GR与CI都是1阶单整,因此满足协整条件。建立误差修正模型:

GIJ、GIF、GR与CI序列存在两个协整方程,协整方程为:

| $\begin{align} &\text{GR}=-0.011534\text{GIJ}+0.392265\text{GIF} \\ &\text{CI}=-0.049062\text{GIJ}+0.413880\text{GIF} \\ \end{align}$ |

通过上述协整关系式,说明CIJ、CIF与GI或者GR之间存在长期均衡关系,序列在长期内协同变化,非商房每增长1%,GDP增长增加0.39%,居民消费支出增长增加0.41%,呈现正相关。

(三) 六国VAR模型的统计量比较首先,日本的居民消费支出增长和日本、德国的GDP增长方程拟合效果最好,Adj.R-squared均超过0.8,F-statistic分别为13.385、9.049和6.672;其次,中国香港的GDP增长和德国的居民消费支出增长方程拟合效果也很好,Adj.R-squared均达到0.7以上,F-statistic分别为5.208和4.939,模型整体比较显著,模型有意义;再次英国和美国的GDP增长方程,以及中国大陆 (非商房)、美国的居民消费支出方程拟合效果较好,Adj.R-squared均达到0.5以上,F-statistic分别为18.359、2.430和5.526、2.923,模型还可以接受;同时注意到无论是GDP增长、公房供给增长还是居民消费支出增长,作用也各不一样。

通过以上论证,可以证明在一定条件下,公共住房供给、经济及居民消费支出的增长率的向量自回归模型可以构建,模型比较显著,公共住房供给和经济及居民消费支出的增长率三变量相关。

(四) 六国Granger因果检验比较从上述Granger因果检验的结果可以看出,GDP增长、公房供给增长、居民消费支出增长之间存在着一定程度的相关性,如表 3所示。

| 表 3 六国Granger因果检验对比表 |

经过整理,公房供给增长对经济增长和居民消费支出增长的方差贡献率如表 4所示。

| 表 4 六国的公房供给增长的方差贡献率 |

公房供给增长对经济增长的贡献率均值达到18.75%;公房供给增长对居民消费支出增长的贡献率 (在三变量中) 均值达到15%。其中中国香港和日本的公共住房贡献率均接近或超过经济或居民消费支出对于自身增长的贡献率,可见公房供给增长对经济或居民消费支出增长的作用还是很重要的。

(六) 作用结果对比通过以上论证,即在一定条件下,公共住房供给增长可以促进经济增长及居民消费支出增加,公共住房供给增长是经济增长及居民消费支出增长的格兰杰原因,公共住房供给增长对经济增长及居民消费支出增长有显著影响和贡献。

通过表 4可以看出除了中国内地、英国和美国,其他国家和地区公共住房对经济增长的贡献率都在20%以上,中国香港和日本的贡献率甚至超过或接近40%。除了中国内地、英国和美国,其他国家和地区公共住房对居民消费增长的贡献率都在10%以上,中国香港和日本的贡献率甚至超过或接近40%。因此可以判断中国香港和日本的公共住房政策开展得最好。通过表 4可见,六国的公房供给贡献率因各国不同经济状况、住房政策、消费观念、自然禀赋等条件表现不同。

通过表 4显示的各国公共住房贡献率差异,也可以判断公共住房政策周期的不同阶段 (数据样本起止时间不同),公共住房的经济效用不同;公共住房政策周期的相同阶段,不同国家的公共住房政策产生的经济效用也不同。

为什么不同?影响因素是什么?如何在“一定”条件达到“一定”程度?还需要进一步深入分析。在表 3中可以看出不同国家滞后期也不同,在公共住房供给增长促进经济增长的国家和地区中,英国、中国内地和新加坡的滞后期最少,德国最多。针对英国和新加坡而言,为什么公房供给增长不是经济增长的Granger因果关系?为什么公房供给增长不是居民消费支出增长的Granger因果关系?针对美国、德国和中国香港,为什么公房供给增长不是居民消费支出增长的Granger因果关系?这些问题在以下分析中可得到解释。

四、 效用的差异分析 (一) 对有强弱公共住房促进作用的国家之间效用差异分析本文通过对各国数据和政策的比较,得出有无公共住房促进作用的国家的条件差异性是由于政策的持续性和稳健性、居民的消费观念、居民的消费信心、边际消费倾向、公房供给对象收入状况和公共住房所占的比例不同等因素造成的。

公房促进作用开始随公房比重增加而增加,达到一定数值后,随公房比重增加而减少。日本的公共住房占总量比重达到45%左右,对经济增长和居民消费支出增长的促进作用就比较明显。中国香港的公共住房占比达到30%以上,只对经济增长的促进作用比较明显,而对居民消费支出促进作用不明显。但是公共住房占比太高也不行,例如新加坡,公共住房占比达到80%以上,反而对经济增长和居民消费支出增长没有明显促进作用。

1. 有强促进作用国家公共住房供给对经济增长的效用分析由于已经证明在10%的统计显著性水平下,公共住房增长是GDP增长Granger原因,以日本为例解释两变量变动的趋势 (见图 1)。日本经济增长的变动落后于新建公共住房增长变动达6个滞后期,这种变动关系从1962年到1997年具有方向的一致性和趋势的稳定性 (即波动在可控范围内得到及时的修正,但是供给波动对经济影响是显著的)。

|

图 1 日本公共住房供给增长、经济增长和居民消费支出增长率变化趋势 |

1962-1973年,日本经济以平均15%的高速迅猛发展。这10年中,日本的公共住房的供给存在较大的波动。由于这个时期促进经济增长的经济和政治因素众多,总体形势看好,所以经济发展走势变化幅度并没有公共住房的供给变化幅度大,只是在滞后的6~8年里,给经济增长带来了一定的影响,影响的趋势明显趋于一致。

1973-1978年,日本经济受国际形势的影响,经济增长速度开始下降。1972年,《日本列岛改造论》的出台导致日本全境的地价飞涨,因此,这个时期的公共住房供给变化更加剧烈。在1974年,公共住房的增长率甚至达到了破天荒的-30.92%,其结果是第二年的GDP增长率由上一年的19.33%降到10.49%,下降了近9个百分点。后期的4~5年内趋势都十分明显。

1978-1991年,日本经济进入稳定增长期,经济平均增长速度6.42%。日本政府更加注重开发商品房市场,而相对忽视公共住房的供给。在1979-1983年这5年里,公共住房供给率连续负增长,1980年公共住房增长率甚至达到-15%,导致的直接经济结果是,经济增长率由1978年的10.12%降到1983年的4.13%。尽管在1986、1987这两年,日本政府纠正以前的错误,分别以10.44%、22.64%的增长率增加公共住房的供给,由于经济大势已去,经济增长率只由1986年的4.69%升到1988年的6.92%。1988-1991年的4年间是日本房价达到最高的时期。

1991-1997年,日本“泡沫经济”崩溃,经济进入持续衰退期,经济平均增长速度1.78%。巨大的地产泡沫自东京开始破裂,迅速蔓延至日本全境。日本政府无暇顾及公共住房的供给,1991年的公共住房增长率达到-19.74%,直接导致经济增长率由1991年的6.57%下降到1992年的2.78%。

上述分析也说明,公共住房增长不止对GDP增长有经济效用,而且公共住房供应存在“稳定效应”。在制定公房政策时,需要制定适量的公房供给量,不要盲目和短期大量地供应,要稳定地、长期地、波动很小地适量供应公共住房。这样才能减少公房供给剧烈波动带给GDP和居民消费支出增长的恶性冲击,才能从根本上促进经济的稳步、健康、持续发展。这也从侧面证明我国“十二五”时期建设总量为3 600万套的保障房政策不是一个合适的选择。

2. 弱促进作用国家公共住房供给对经济增长没有效用的分析中国内地 (经适房) 由于在执行过程中偏离了原来的初衷,住上经适房的基本上都是边际消费倾向低的社会中上层的居民,导致政策效果比较差,公房促进经济增长的作用被大大削弱。

1978年,英国政府开展“优先购买权”政策,推动公房整体出售计划。英国政府以私人部门出租取代社会住宅,将公共住房供给集中于社会弱势群体 (老人、失业者),竭力促成公共住房制度的解体,并将之托付于商业性的、有着有限利润、非营利住房组织和团体的混合体。[17]由于此种政策导致大约1/3的公房租赁者购买了现租住房,2/3的公房租赁者由于小区密度太高、房屋质量较差或者是居住者收入水平较低 (多数是领取社会救济金的人群) 的原因仍然租住在现有公房中。政府出售租赁型公共住房回笼了资金,这其实是个很好的开始,但是英国政府后续的新公共住房供给太少,导致其公共住房占住房总量的比例不断下降,公共住房的经济效用被削弱了。

新加坡人口密度最大,达到7 315人/km2,因此住房压力也最大。在1964年新加坡政府鼓励居民购买或租住公共住房,大力推行“居者有其屋”计划,目的就是帮助没有购买能力的家庭有机会购买公房 (组屋) 的使用权。[18]政府低息贷款提供建设资金,公积金提供多种房屋津贴,建屋发展局提供低息还款等政策。由于大量组屋是出售的,商品房市场逐渐成为附属品,政府大量的公共产品 (公共住房) 支出 (投入) 取代基于市场经济竞争的资源有效配置,必然导致资源的“低效率”和市场的“不经济”。因此公共住房对经济增长的促进作用反而被削弱。

3. 弱促进作用国家公共住房供给对居民消费支出的效用分析中国内地非商房包括公共住房 (经适房除外)、政府投资直接委托施工企业建设的非公住房、城镇居民自建改建房、企业单位集资建房和棚户区改造建房。由于这部分准公共住房的价格低,主要服务于职工或弱势群体,效果等同其他国家的可售的公共住房。对于储蓄观念很强的我国这类阶层居民的边际消费倾向较高,通过住上这种准公共住房,释放了原来用于购买商品房或租住私人房屋的较高费用,用于其他方面的消费支出。所以中国内地非商房在3期促进居民消费支出作用比较明显。

日本政府高度重视公共住房,由于日本人口密度较高,日本的住房在上世纪50年代比较缺乏,因此日本政府制定持续和稳健的公共住房政策,促进建设公营和公团住房。日本的公共住房在这个时期一直维持在38.06%~44.36%之间变化,使边际消费倾向较高的日本中下层居民不必为居住房屋而节衣缩食和增加储蓄,形成稳定的消费观念,因此在6期后公房供给对居民消费支出的影响比较显著。

4. 弱促进作用国家公共住房供给对居民消费支出没有效用的分析2008年,新加坡居住在政府组屋的人口约占总人口的82%,组屋家庭中有94.7%是业主,还有5.3%的低收入家庭为租户。[19]所以尽管人口密度最高,但是这种住房政策的持续推行已经形成相当的规模,成为房地产市场的主流。新加坡由于组屋供给量过大,大多数的居民居住在组屋,其中大部分中高收入阶层居民的边际消费倾向较低,向其提供公共住房也无法刺激增加消费,反而促进其投资行为,导致公共住房供给对居民消费支出的促进作用大幅度减弱。这与Ram (1986)、Mourmouras和Lee (1999) 提出的论述“在政府公共支出占GDP一定比例条件下,提高政府公共支出增长率,对经济增长有正效应,但超过这一比例,政府公共支出的增加会对经济增长产生负面影响”“随着公共产品的不断增加,初始时促进经济增长,但超过某一临界值后,就会对经济增长产生阻滞作用”的论点基本一致。

美国的居民消费观念是很强的,尤其是美国居民生活水平较高,具有超前消费观念,并且居民边际消费倾向较低,投资倾向较高,同时美国的人口密度最小 (六国之中),住房压力不大,住房发展不受地域的土地制约。社会中下层居民消费支出不会受到公房实物供给因素太多的影响,反而更易受到社会救助等资金补贴的影响。本文选择了公共住房制度中的可支付住房,供给量有限,公房的促进作用被削弱。

英国政府将公共住房出售给私人开发商,他们将公房重新装修后再租赁或者卖给户主。由于这些住房的租金相比以前高许多,贫困阶层的消费承担不起,导致后期出现很多“难租赁”的公共住房单元闲置[18],严重影响公共住房发挥经济效用。

亚洲开发银行 (ADB) 在2009年发表的《ADB ANNUAL REPORT 2009》报告指出,在亚太地区按人均收入计算,中国香港的消费水平最高,其次是中国台湾,第三是新加坡。中国香港人均年消费支出高达125 303港元 (约合16 019美元),中国香港的居民消费观念很强,边际消费率较低,无房情况下的消费支出本来就比较高,增加公共住房供给,节省下来的住房成本不会进一步刺激消费的大幅度增加,因此消费不易受到公房供给因素影响。

中国内地 (经适房) 的执行效果不好,许多相关文献已经表述,不再赘述。

(二) 对公共住房促进作用弱的国家之间效用差异分析对于中国香港、美国、德国和日本,公共住房供给增长促进经济增长的经济效用显著程度不同,是由于这些国家的政策持续性和稳健性、公共住房覆盖面和公共住房所占比例的不同造成的。对于中国内地 (非商房) 和日本,公共住房供给增长促进居民消费支出增长的经济效用显著程度不同,是由于这两个国家的政策持续性与稳健性、居民边际消费倾向和公共住房所占比例的不同造成的。

1. 公共住房所占比例高对经济增长促进作用显著由表 2可以看出上述4个国家和地区公共住房供给增长促进经济增长的经济效用程度不同,除美国之外,中国香港、德国和日本的公共住房所占比例都高,均超过25%以上,这说明公共住房的供给数量需要达到一定规模,维持较高的公共住房所占比例才能对经济产生促进作用。德国由于公共住房所占比例下降较快,由1972年的42.19%下降到2011年的25.25%,导致公共住房的经济效用 (Granger原因) 的显著性落到5%~10%之间。公共住房发挥作用相对缓慢,这与前面所述德国的滞后期为9相一致。公共住房的经济效用虽被削弱了,但是部分社会住房由于租金比较低,替代公共住房发挥着重要作用。美国由于可支付住房供给量小,所以促进作用相对差一些,公共住房的经济效用 (Granger原因) 的显著性在5%~10%之间。而中国香港和日本的公共住房所占比例稳定在30%以上,公共住房的经济效用 (Granger原因) 的显著性在5%以内。

2. 政策的持续性和稳健性及政策的覆盖面广对经济增长促进作用显著由表 2可以看出中国香港和日本比美国和德国公共住房的经济效用 (Granger原因) 更显著的原因是政策的持续性和稳健性及政策的覆盖面的大小。

中国香港和日本公共住房供给政策比较稳健,可以说明政策的持续性和稳健性对经济增长的促进作用相对重要。中国香港公共住房政策持续性好,由“十年建屋计划”“居者有其屋”“私人机构参建居屋”“夹心阶层住屋计划”等多个计划构成完备的公共住房体系,公共住房所占比例由37.30%变化为30.90%,变化幅度不大,形成稳定的经济增长动力源;日本公共住房政策持续性更好,公共住房由公营住宅、公团住宅和金融公库住房等组成,同时住宅金融公库为建房 (购房) 提供贷款,公共住房建设数量持续增加,公共住房所占比例由38.06%变化为44.36%,这些都说明该国在公共住房政策上的重视与支持。公共住房覆盖面方面,中国香港和日本的覆盖人群一直是中低收入阶层的政策,优于美国和德国公共住房政策后期覆盖人群由低收入阶层缩减为贫困阶层的政策,所以作用也是很显著的。因此公共住房持续和稳健的政策及适度的覆盖人群范围等措施可以较好地促进经济的增长。

政府如果房地产市场调控得好德国的市场监管十分严格,德国法律规定:“对于房价、房租超高乃至暴利者,地产商、房东要承担刑事责任,如果开发商所定的房价超过合理房价的20%,根据德国《经济犯罪法》就已经构成违法行为,购房者可向法院起诉,而违法者可能面临最高5万欧元的罚款;如果开发商所定的房价超过合理房价的50%则为房价暴利,就已经触犯了德国《刑法》而构成刑事犯罪,出售者可能面临三年的徒刑”,因此房地产市场因素对于公共住房经济效用的发挥产生重要影响。,公共住房作用就滞后。例如德国政府的住房政策,虽然也存在也削减公房数量的阶段性政策,公房占比大幅度下降,但在住房市场上加强住房管理和提高住房利用率,鼓励合作建房和自建住房,建立地产价格评估机制,法制扼制商品住房的炒房投机,很好地控制了住房价格,所以公共住房需求就不旺盛,房地产市场可以解决一部分公共住房受众的需求。

3. 边际消费倾向高和公共住房所占比例高对居民消费促进作用显著公共住房供给对居民消费支出的促进作用与居民的边际消费倾向高低成正比。对于边际消费倾向高的居民,增加公共住房的供给,可以促进其消费支出。例如美国和中国香港的消费观念很强,直接影响到公共住房供给增长对居民消费支出的作用促进效果,在一定程度上无法继续释放剩余消费潜力。中国内地储蓄观念很强,消费观念很弱,对于消费的欲望更强,公共住房 (非商房) 供给的增加刺激了消费,部分居民消费增加较明显。日本在20世纪60~80年代,居民的收入水平偏低,边际消费倾向较高,同时公共住房 (公营和公团) 覆盖率较高,因此公共住房供给对居民消费支出促进作用要显著一些。中国内地 (非商房) 的情况与日本不同,由于准公共住房 (非商房) 供给对象是社会中下层,成分复杂,包括各行各业的人员,边际消费倾向平均值中等,加上准公共住房所占的比例不高的因素,公共住房供给对居民消费支出促进作用没有日本突出。

4. 政策持续性与稳健性好对居民消费促进作用显著我国居民的消费意识淡薄,储蓄观念很强,消费信心低,因此我国社会中下层居民在收入中的消费支出所占比重低。原因是我国多数消费者 (主要是中老年消费者和城市化新移民) 对于物价 (住房、医疗、养老) 上涨的恐惧和对于社会保障 (失业、养老、医疗、住房) 不完善的担忧等,使这部分居民没有安全感,因此他们更愿意将钱放到银行,等到“过河”(遇到重大困难) 时使用,这导致我国社会中下层居民的消费信心低。若想使其转变观念,解决之道就是打消对于物价上涨和社会保障不完善的担忧。公共住房供给政策持续性与稳定性,可以在一定程度上缓解这类居民住房上的压力,增加其应付经济困难的能力,可以增强其消费信心。反观日本在20世纪60年代的经济状况 (类似于我国80年代),由于持续稳定的公共住房供给政策,使得日本居民没有沉重的住房负担,增强了社会中下层居民的消费信心,可以将有限的资金用于消费,而不是增加储蓄用于买房或者贷款买房偿还沉重的贷款利息。日本的公共住房在这个时期一直维持在40%左右变化,从长期来看能够有效支持居民的低成本住房需求,进一步推动居民消费,使得公共住房供给对居民消费支出促进作用显著,推动日本经济在70~80年代飞速发展。由此可以验证公共住房供应存在“信心效应”。针对社会中下层坚持常年提供必需数量的公共住房,给消费者以可信任和可持续的租住公房的信心,避免该阶层因购房背负沉重的贷款负担而抑制消费,或缓解其租房压力而释放部分消费潜力,进而形成正确的消费观念,可以促使居民消费不断增长。

五、 我国公共住房发挥经济效用的政策建议通过以上分析,公共住房政策周期的不同阶段,公共住房的经济效用不同。公共住房政策周期的相同阶段,不同国家的公共住房政策产生的经济效用也不同。如果国家政府适时改变一定的外部条件,以及调整相关政策内容,那么公共住房的经济效用是可以被影响的。结合我国中低收入阶层的住房需求,有针对性地制定我国公共住房政策措施,可以促进公共住房更好地发挥经济效用。

(一) 选择合适的公共住房补贴方式公共住房补贴方式的选择要适宜。中研普华报告 (2014) 指出,我国商品房库存数量进一步攀升。多地房地产市场出现商品房滞销,资金链面临断裂的危险,严重影响房地产市场稳定与发展。2014年房地产开发企业施工房屋面积突破70亿平方米大关,而这几年的房地产开发企业竣工房屋面积也只停留在每年10亿平方米左右。高苟、刘长滨 (2007) 提出住房保障政策选择受住房建设成本及市场租金影响,如果存量住房短缺,宜采用公共住房政策,缓解住房短缺;如果存量住房供给充足,租金补贴政策更具作用。去库存不只是2017年的工作重点,也将是未来5年乃至更长一段时间的工作重心。公共住房补贴方式的选择重点在以货币补贴的方式提供给社会低收入阶层中没有住房或者住房困难的居民。这样不仅解决了社会中低收入阶层的住房困难,也可缓解部分库存商品房的销售压力。

(二) 不断改进公共住房供给方式 1. 进一步调整公共住房覆盖面通过深入开展公共住房多阶段供给对象的需求分析,确定现阶段公共住房供应的群体类型,主要包括:现有符合廉租房条件的城市户籍低收入群体,新引进人才 (技术工人),想在城市定居的农民工,少部分异地就业的贫困大学生等,使公共住房有效分配给这些最需要的公共住房受众,这样可以提高公共住房的经济效用。

2. 稳步提高公共住房占总住房比重进一步优化我国公共住房供给的比例。我国要维持一定的公共住房占全社会住房比重,避免两个极端 (如美国和新加坡)。毕竟我国的国土资源比较贫乏,因此,参考中国香港和日本的形式,制定适合我国国情的公共住房占总房比重20%~30%为宜,建立长期、持续、多样的公共住房供给政策,以获得较高的公房供给对GDP或居民消费支出增长的贡献率。

(三) 增加公共住房政策强度 1. 完善管理机构独立性成立独立高效的公共住房建设管理机构,相关政策逐步完善,提高管理机构的独立性和办事效率,公共住房的经济效用会逐渐加强。

2. 增强政府公共住房政策力度完善公共住房建设的用地与融资渠道,合理制定房地产税收标准,包括:为公共住房建设提供用地支持、融资支持、财政支持;优化公共住房的分配与建设方式,加强轮换并提高使用效率。

3. 确保政策持续性与一致性公共住房政策不断完善,公共住房供给相对稳定,发挥公共住房供应的“稳定效应”,经济效用就会不断增强。

(四) 积极促进居民消费公共住房供给更加人性化,更好地满足供给受众的消费需求,发挥公共住房供应的“信心效应”,经济效用就会增加。例如,做好公共住房建设区域规划,方便公房受众的工作生活,重点考虑公共住房建设区域的交通便利性和生活便利性。

(五) 加强人口管理在城市化进程中,要特别注意避免大城市病和人口密度的过度集中,避免出现贫民窟之类的城市死角,综合治理城中村和棚户区,实现贫富阶层居住融合。

(六) 合理调整房地产市场货币补贴与实物配租相结合,促进经济效用相对较强。建立城市过剩商品房“过渡”为公共住房的“出租+出售”机制,鼓励商品房降低价格的销售,弥补公共住房供给量的不足。

| [1] | 李勇辉, 方祥. 公共财政框架下我国廉租房建设融资途径研究[J]. 湘潭大学学报, 2010(3): 64–67. |

| [2] | ARROW KENNETH J. The Economic Implications of Learning by Doing[J]. Review of Economic Studies, 1962,29(6): 45–47. |

| [3] | RAM R. Wagner's Hypothesis in Time-Series and Cross-section Perspectives[J]. The Review of Economics and Statistics, 1987,69(02): 194–204. DOI: 10.2307/1927226 |

| [4] | I A MOURMOURAS, J E LEE. Government spending on infrastructure in an endogenous growth model with finite horizons[J]. Journal of Economics and Business, 1999,51(2): 395–407. |

| [5] | OLSEN, BARTON. The Benefits and Costs of Public Housing in New York City[J]. Journal of Public Economics, 1983,20(3): 299–332. DOI: 10.1016/0047-2727(83)90028-2 |

| [6] | LE BLANC, LAFERRERE. The Effects of Hie Existence of Public Social Housing on Households' Consumption in France[J]. Journal of Housing Economics, 2001,10(4): 429–455. DOI: 10.1006/jhec.2001.0300 |

| [7] | ARNETT, MCMILLEN. Housing Policy:Low-income Households in France[M]. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007 . |

| [8] | PIYUSH TIWARI, HIROSHI HASEGAWA. Welfare effects of public housing in Tokyo[J]. Journal of Policy Modeling, 2001,23(4): 421–431. DOI: 10.1016/S0161-8938(01)00057-6 |

| [9] | E O OLSEN. An economic analysis of rent controls:An empirical analysis of New York's experience[J]. Journal of Political Economy, 1972(6): 1081–1110. |

| [10] | 郭庆旺, 吕冰洋, 张德勇. 财政支出结构与经济增长[J]. 经济理论与经济管理, 2003(11): 10–11. |

| [11] | 王小利. 我国政府公共支出对GDP长期增长效应的动态分析——基于VAR模型的实证研究[J]. 统计研究, 2005(5): 29–31. |

| [12] | 高苛, 刘长滨. 住房保障政策选择的动态分析模型[J]. 中国管理科学, 2007(15): 310–314. |

| [13] | 李春艳, 李楠博. 基于DEA的中国区域廉租房制度效率评价研究[J]. 东北师范大学学报 (哲学社会科学版), 2011(3): 43–47. |

| [14] | APGAR, WILLIAM. Which Housing Policy Is Best?[J]. Housing Policy Debate, 1990(1): 1–32. |

| [15] | 郑云峰. 中国城镇保障性住房制度研究[D]. 福州: 福建师范大学经济学院, 2014. |

| [16] | 余南平. 欧洲社会模式——以欧洲住房政策和住房市场为视角[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2009 . |

| [17] | 刘友平, 陈险峰. 我国公共租赁房退出机制研究:基于博弈理论的分析[J]. 发展研究, 2012(2): 88–89. |

| [18] | 文继勇. 新加坡解决住房问题的政策和措施[J]. 学习与研究, 1994(3): 39–40. |

| [19] | 曾辉, 虞晓芬. 国外低收入家庭住房保障模式的演变及启示——以英国、美国、新加坡三国为例[J]. 中国房地产, 2013(2): 25–26. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19