跨国并购 (Cross-border M&A) 是对外直接投资的主要方式之一。[1]近10年来,随着全球化的趋势日益增强,跨国并购在全球对外直接投资流量所占比重越来越大。相比于传统的国内并购而言,跨国并购不仅仅面临双方公司自身的不确定性,还需要应对更多的外部因素,例如国家制度、文化等等。不仅如此,随着世界经济版图的变化,企业跨国并购也有了新的内涵和外延,但不同学科不同理论对并购行为的分析结果常常大相径庭,且某些不被理论界所看好的跨国并购取得了超预期的成功。因而,对跨国并购理论的发展脉络进行系统的梳理,明确未来的研究方向及路径并指导实践是非常必要的。

以往对于跨国并购理论的研究主要通过作者自身对大量文献进行批判性回顾并提炼关键信息。[2-4]然而,由于作者的国籍、偏好以及以有限的精力等问题,这种做法所得出的结果往往具有较强的主观性,且容易忽略理论的动态发展。同时,此前的研究仅仅就理论展开论述,忽略了现实发生的事件以及统计数据,我们认为这三者之间理应存在一致的逻辑,将其纳入同一个分析框架才能展现跨国并购领域发展的全貌。

任艳艳[5]从多个视角对跨国并购的理论进行了梳理,较好地描绘了20世纪90年代前的并购理论发展,根据前四次并购浪潮的时点归纳了一个清晰的发展路径。可以说,并购理论的发展是一个对古典经济学假设不断放松的过程,而对外直接投资理论是在二战后逐渐兴起的理论,跨国并购理论则是二者交叉后产生的结果。然而作者由于受限于研究方法,对90年代后期的文献回顾主要限制在国内研究,且缺乏对最新文献的分析。事实上,跨国并购主要发生在20世纪90年代之后,且理论往往滞后于实践,因而对于跨国并购理论的发展有待进一步梳理。谢洪明等[6]率先采用了Citespace对跨国并购文献进行了回顾,但仅仅对理论进行了罗列并没有阐明其机理,且对于分析时区选择过短难以发现理论的真实联系。为了解决上述问题,采用了文献计量的方法来规避保证结论的客观性,同时尽可能地纳入了所有SSCI核心子库收录的文章来保证结论的有效性。下文将通过最新的文献计量方法对不同时段以及总体样本的分析来揭示跨国并购理论的发展脉络与最新趋势,为跨国并购领域学者开展深入研究提供科学依据。

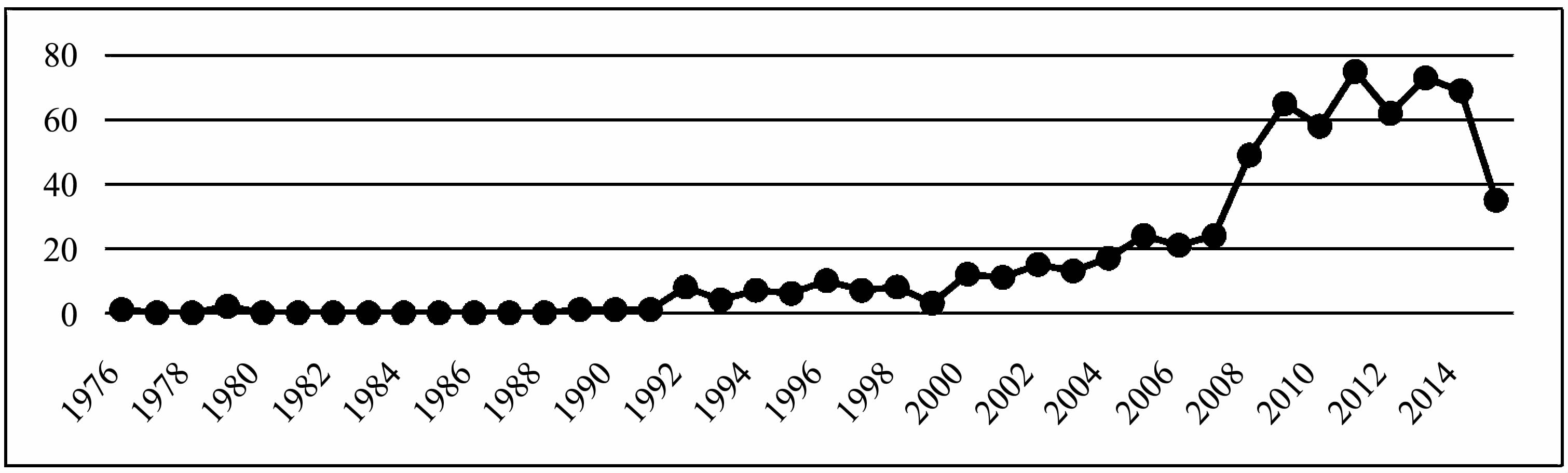

二、 数据来源与方法 (一) 数据来源选取了来自美国科学情报研究所 (ISI) 出版的Web of Science平台中的核心数据库。为了尽可能确保我们的研究能够覆盖所有的文献,选择了不同的术语在数据库中进行了搜索,其中包含:“cross-border mergers and acquisitions”, “cross-border M&As, cross-border consolidation”, “cross-national mergers and acquisitions”, “cross-national M&As”, “cross-national consolidation”, “cross-border takeovers”,“cross-national takeovers”, “foreign mergers and acquisitions”, “foreign M&As”,“foreign consolidation”, “foreign takeovers”, “international consolidation”, “international mergers and acquisitions”, “international M&As”, “international takeovers”, “multinational mergers and acquisitions”, “multinational M&As”, “multinational consolidation”。出版年限选择1958年至2015年6月30日。接着,进一步排除掉其他不相关的学科,对搜索结果进行精炼,最后得到682个结果。我们将其全部导出为全记录且包含引文的纯文本格式。从结果中我们发现,1976年之前没有任何被引记载,而直到1989年学术界才开始持续对跨国并购给予关注。如图 1所示,自1989年开始至1998年,跨国并购发表文献数量保持在每年7-8篇左右,1999年至2008年间发表数量呈现上升状态,而2009年之后发表文献数量陡然上升至年均70篇左右。依照这个特征,将跨国并购研究按照发表年份分为以上3个阶段。

|

图 1 跨国并购相关论文发表数量方法与工具选择 |

Eugene [7]在文献研究的过程中率先提出了基于引文索引科技文献的方法,从此为学术界开辟了文献计量学研究的新路径,且近年来随着不断发展越来越受到重视。目前,国内外学者已经借助数学、计算机等手段,将引文分析广泛运用于各个学科的研究并获得了显著的成效。科学的发展如同一张网,用网络关系来描述文献之间的关联关系再合适不过。

(二) 研究方法为了寻找跨国并购理论的发展脉络,采用共引分析方法考察文献之间的复杂关系。所谓共引分析是通过聚类分析、因子分析、多维度分析方法,将众多待分析文献之间错综复杂的关系简化为相对简单明晰且成簇的网络关系。[8]

目前,已有不少软件能够对文献的引文信息进行共引分析,例如陈超美教授编写的Citespace、Web of science平台附带的Histcite以及Thomson ISI ResearchSoft开发的RefViz3。这三款软件虽然各有千秋,但Citespace具有显示一个学科或知识域在一定时期发展的趋势与动向,形成若干研究前沿领域的演进历程的功能[9],非常符合本研究的需要。因此我们采用Citespace作为研究工具。

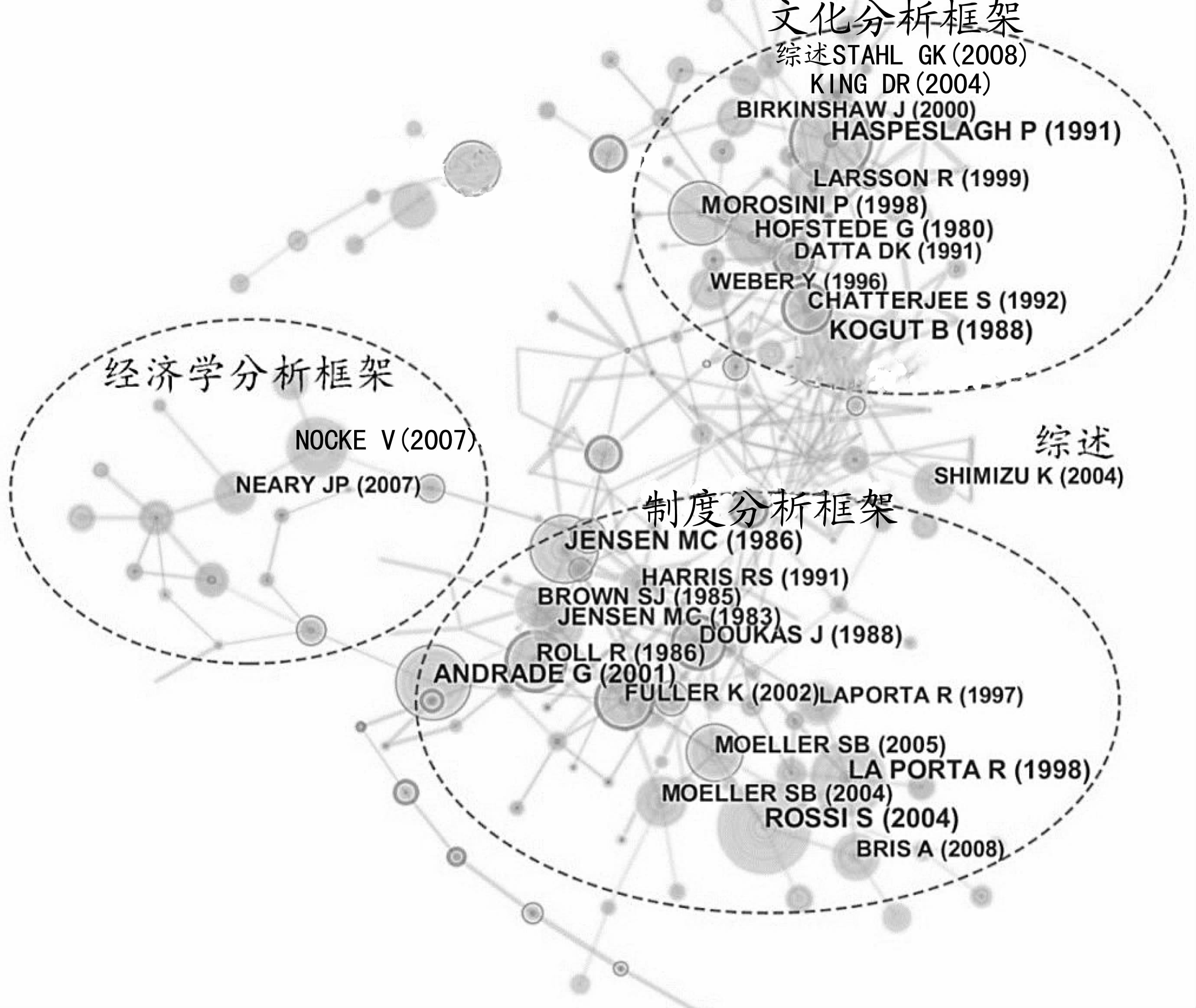

三、 跨国并购理论的演进为了追踪跨国并购理论的演化,按照前述文献发表的三个阶段,对近27年来跨国并购的研究进行可视化分析,每个阶段选择被引用量前100的文章,统计结果见表 1。通过点击Visualization,可以得到文献之前的网络关系图 (见图 2),其中将文献显示门槛值设置为较合适的数值后,能够清晰地发现跨国并购理论的分布情况。

| 表 1 跨国并购研究前沿时区文献共被引网络结构组配 (1989-2015年*) |

|

图 2 跨国并购领域文献的可视化分析 |

从图 2中可以发现,关于跨国并购的研究可以较为粗略地分为三大类。数量最多的是以制度分析框架为基础的研究,这类研究主要强调外部因素、客观事实对跨国动因、过程、结果的影响,往往采用静态的分析。其次是以文化分析框架为基础的研究,这类研究主要强调企业内部因素、人的主观情感对并购行为的影响,往往采用动态的分析,特别是对并购后的整合具有较强的适用性。第三类便是以经济学分析框架为基础的研究,这类研究强调并购双方的博弈均衡来解释跨国并购中的一系列行为,往往采用构建数学模型的方式进行推导分析。此外零星分布在这三大类周围的若干研究为文献综述。

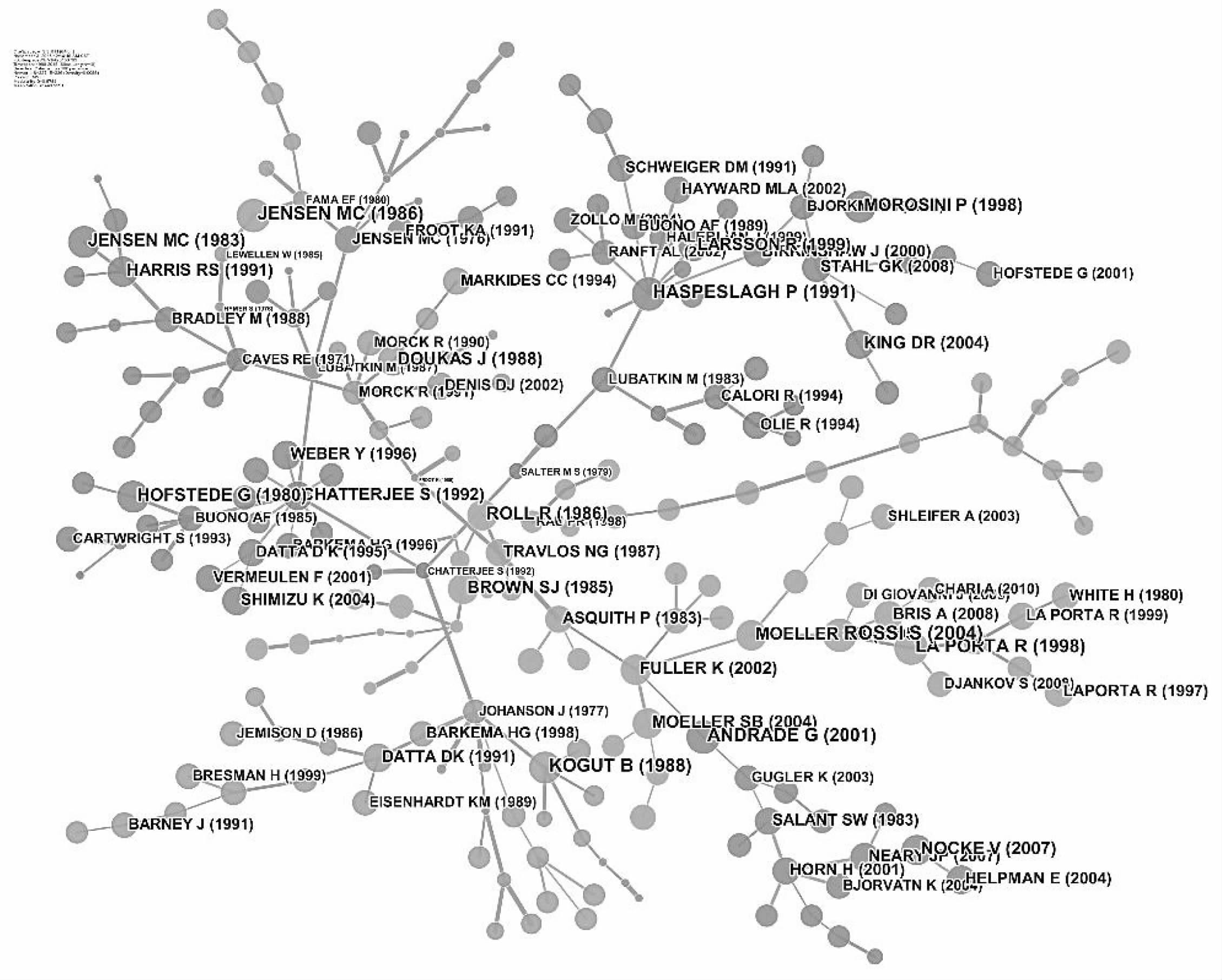

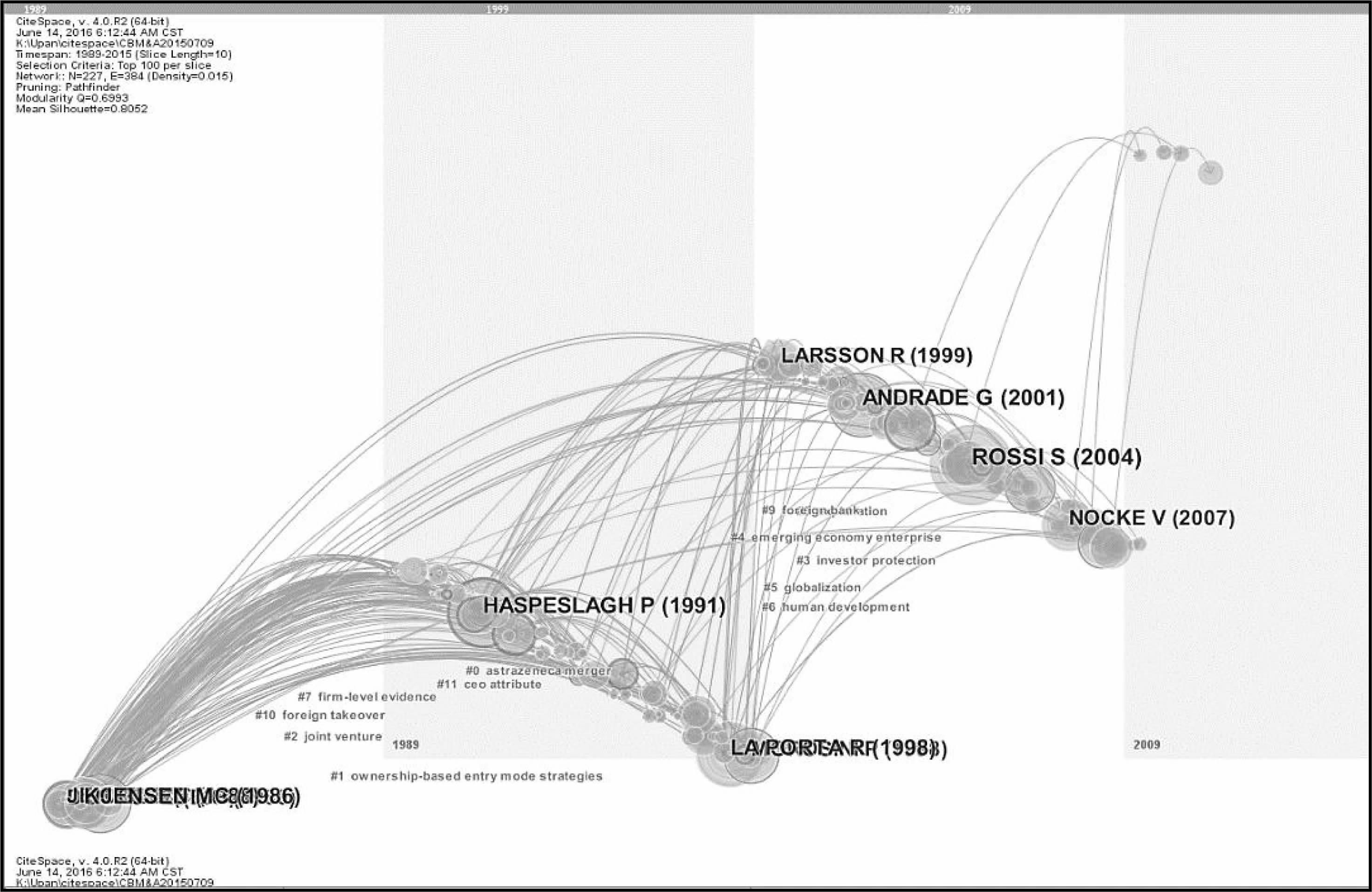

在勾选修剪合并网络后,重新进行可视化分析,以得到更为精简的网络图。再次选择“寻找聚类”得到文献共被引整体融合网络聚类分布知识图谱 (见图 3)。进一步地,选择“时区视角”视图,得到图 4。图谱中节点大小代表着文献的被引频次的高低,节点的树状年轮不同颜色代表各个时段的被引比例。被引频次较高 (即节点较大) 的文献意味着该文章具有里程碑的意义,中心度较高的节点意味着该文章被多个不同聚类引用,而频增度意味着节点文章受关注程度。

|

图 3 企业跨国并购文献共被引聚类视角演进知识图谱 (1989-2015年) |

|

图 4 跨国并购研究前沿文献共被引时区视角演进知识图谱 (1989—2015年) |

图 4是“时区视角”下的跨国并购研究前沿文献共被引演进聚类知识图谱,横轴表示不同的时间片段,代表演进的时间,而纵轴上的各点代表着被引与施引文献。通过Citespace可视化软件的“聚类视图”以及“时区视图”,可以从不同节点之间的连线的颜色及各节点所处的时间段,直观而形象地看出各个时间段间接反映出的研究前沿,即其所对应的知识基础。同时也可以看到各时间段的知识基础所对应的研究前沿依次更迭、演进的清晰网络路径。

分别以10年为时间跨度,利用“施引—被引”的关系,对跨国并购前沿的知识基础演进研究特征,主要从文献共被引网络节点的被引频次、中心度两个方面进行分析。同时,对各个时间跨过中所存在的研究前沿,进行归纳、概括、比较与分析,从而立足演化的视角,动态地探析各个时间段中研究前沿的主题关注所在。

如图 1中所示,作为知识基础的共被引文献呈现出网状的结构,它们之间存在着非线性关系,因而其研究前沿的发展也是一种不确定、复杂且非线性的发展过程。根据各时间跨度中,对应各作为知识基础的共被引文献的施引文献的标题中出现的词汇集合中,高频出现的词汇指在一定时间范围内,研究人员关注较多的较为固定的最能体现学科特征的标题词,可视其为“核心标题词”,依其归纳与概括出各个时间演进跨度中的研究主题;另外一些新出现的词汇,因为出现时间很短,短时期内未引起人们的普遍关注,可能会导致词频较低,可视其为“普通标题词”。[10]但是,一定程度而言,“普通标题词”也许是新近显现的研究前沿,故亦应作为研究前沿所在来考虑。因此,我们结合对于被引文献和施引文献内容的解读,同时选取被引频次较高的“核心标题词”与被引频次较低的“普通标题词”加入原有关键词,二者协调兼顾、综合斟酌。

表 2、5、8为1989-2015年间,分别以10年为时间跨度,作为知识基础而出现的代表性被引文献及其被引频次、中心度;表 3、6、9为1989-2015年间以共被引文献为知识基础而出现的“关键词”与其“中心度”;表 4、7、10为1989-2015年间知识基础对应的具有代表性的施引文献及其对知识基础的覆盖率。下文我们通过由各个时间段知识基础以及关键词的变化,同时结合各个时间段的施引文献的内容阅读,解读出各个时间段国际跨国并购研究前沿的研究主题、基础理论乃至发展动向,结合当时整个世界经济环境勾勒出跨国并购研究前沿及其研究主题的学术发展概貌。

| 表 2 文献共被引网络重要节点信息 (1989-1998年) |

| 表 3 1989-1998年出现的重要关键词 |

| 表 4 1989-1998年间共被引文献对应的施引文献 |

| 表 5 文献共被引网络重要节点信息 (1999-2008年) |

| 表 6 1999-2008年出现的重要关键词 |

| 表 7 1999-2008年间共被引文献对应的施引文献 |

| 表 8 文献共被引网络重要节点信息 (2009-2015年) |

| 表 9 2009-2015年间出现的高频关键词 |

| 表 10 2009-2015年间共被引文献对应的施引文献 |

20世纪90年代,随着第五次并购浪潮凶猛到来,公司之间的并购活动逐渐从国内转向国外,跨国并购的新现象逐渐引起了学术界的关注。据联合国贸促会的统计,1999年的全球跨国并购占全球对外直接投资的80%。[11]不同于以往的是,这次参与并购的企业规模巨大,且出现了大量失败的案例。不少学者尝试采用原有的并购理论来解释这一新现象,却发现结果大相径庭。

Lubatkin [12]在其《收购方的并购与绩效》研究中发现,产业组织理论所倡导的并购并未给公司带来实质的价值增长。他认为,之所以并购没有带来协同效应是因为管理层出错或为了自身利益最大化而花费股东的财富。因此人们需要明确能够带来协同效应的因素。Doukas and Travlos [13]在《公司多国化对股东财富的影响:来自国际并购的证据》中也发现美国公司的跨国并购并不能为其带来显著的异常回报。公司跨国并购的收益成为初期理论主要的研究对象,但是传统用于对外直接投资或国内并购的理论似乎都不能很好地解释这个问题。

随着跨国公司规模的日渐庞大,原有公司管理层不得不引入职业经理人来分担管理负担,因而使得在跨国并购中产生了委托代理问题。针对这种问题,Roll [14]将跨国并购不能创造收益归因于管理层的自大心里。管理层的自我满足感会增加并购的行为,同时也会支付给对方更高的溢价。当然,这种论调是基于Jensen and Meckling [15]在《企业理论:管理行为、代理成本与所有权结构》中的委托代理理论提出的。该文章在跨国并购理论中具有里程碑的意义,无论是引用频次还是中心度都非常高,分别达到了67和1。然而,Jensen [16]认为管理层之所以决定跨国并购是因为管理层倾向于将自由现金流投资于负现值的项目而不将其支付给股东,以此做大公司规模增加自身的收入。这种代理行为在跨国并购中体现得更加明显,因而成为后续研究探讨的热点。

同时,并购中的文化问题也被提升到了国家层面。Olie [17]在其研究中给出了跨国并购中来自国家特殊差异与公司特殊差异的难点。为了解决差异所带来的这些潜在的问题,并形成一定程度的整合,Olie通过案例研究发现领导力、恰当的组织架构以及双方并购动机的兼容性等因素非常关键。

在这个阶段,方法论也走向成熟,Brown作为首个引入事件研究法的学者,其在1958年所发表的《使用每日股票回报率:事件研究的例子》研究成为了后续众多研究的范本。这些文献 (如表 2所示) 一定程度上在跨国并购领域内起到了奠基性的作用,对后续的理论发展做出了重要的贡献。

表 3为1989-1998年间引文文献所对应的主要关键词,综合考虑词频和中心度两个因素,选出了最能代表该阶段研究主要方向的关键词,并剔除了与并购重复含义的单词或短语。不难发现,20世纪90年代的跨国并购研究主要集中在美国市场。在第四次并购浪潮推动下,跨国并购开创了一条公司成长的新路径,学术界开始重新审视跨国并购能否给公司带来绩效的提升和股东财富的增加,以及其中的进入模式和代理问题。然而,这些研究主要集中在美国,并且没有鲜明地从对外直接投资框架中分离出来。

通过摘要聚类的方式,得到了4个标题词,以及该阶段的知识基础各标题词群组对应的施引文献 (见表 4),从中可以得出与表 3类似的结论。这主要是因为第五次并购浪潮发生于20世纪90年代,在美国的主导下经济全球化达到了空前的高度,资本的全球流动一方面使得美国资本得以更方便地进入其他国家,另一方面也使欧洲、日本的资本更多地流向美国[18],且以跨国并购的形势进入总量越来越高,因而出现了不少对于进入模式的研究。有的并购十分成功,如1987年英国石油公司以78亿美元收购美国标准石油公司,但也有一些开始被十分看好的并购却令人们大跌眼镜,如索尼收购哥伦比亚电影公司以及三菱收购洛克菲勒大厦。剧烈的市场波动使得学者重新审视进入美国以及源自美国的跨国并购能否带来收益。此外,产业组织理论在前沿的研究中得到了较为充分的运用。如Woodcock, et al. [19]探讨了进入模式与绩效的关系,他们认为新设投资绩效要好于合资,而合资绩效要好于并购。Cebenoyan, et al. [20]则针对美国标的公司的收益进行研究,发现当外资收购美国较强产业的公司时,给予的溢价也相对较高。

(二) 从绩效、动因转向机制研究 (1999-2008年)总的来看,第一阶段的跨国并购研究主要采用与金融市场相关的方法,但是忽略了并购后管理所起到的作用以及公司自身的战略逻辑。第二阶段的跨国并购研究的知识基础集中于价值创造相关的理论,人们逐渐意识到并购的成功不仅仅来自于客观环境、双方自身条件的影响,也取决于并购后的价值创造过程。Andrade, et al. [21]在其《并购的新证据与新视角》中便提出,对于并购能否创造价值以及并购动因的研究已经足够多,需要从全新的更加基础的视角来研究并购价值创造的机制。因此,组织行为理论逐渐被引入到跨国并购研究中,Haspeslagh and Jemison [22]的《管理并购:从公司革新中创造价值》一书起到了建设性的作用,其被引频次与中心度分别达到了69个0.43。他们从“能力基础”而非财务的角度探讨了并购中价值捕捉和价值创造的问题,认为并购的价值创造不仅来自于能力的转移,也来自于对已有能力的保留。不同学者对于价值创造机制的理解各有不同。例如,Larsson and Finkelstein [23]通过对61起并购样本的研究,构建了一个融合经济、金融、战略、组织理论以及人力资源管理的概念框架。他们从组织、人力资源以及整合策略三个维度对协同在价值创造中的作用机制进行了充分的论证,并采用结构方程模型进行了实证检验。而Chatterjee [24]认为并购后的价值创造来源并非来自于传统意义上的“协同”,而是来自于目标公司内所蕴藏但是被忽略的或者其自身无法利用的机会。而Fuller, et al. [25]则针对多次并购的并购方收益研究发现,并购其他公司的子公司能够获得收益,因为未上市的子公司具有较低的交易流动性,导致并购方可以获得更为优惠的价格。当上市公司收购了非上市公司,其流动性得以释放,公司价值便得到了提升。

同时,这一阶段出现了对于原有静态制度分析框架改进的动态经济学分析。Neary [26]从博弈的视角对跨国并购行为进行了解释,他认为公司跨国并购是为了获取对方国家的相对竞争优势来补充公司自身的特有优势。Nocke and Yeaple [27]则构建了一个一般均衡模型来说明公司异质性对公司对外直接投资方式的影响,两国之间若存在移动能力上的差异会引起效率较高的企业参与跨国并购,而两国之间若存在非移动能力上的差异则会引起效率较低的企业参与跨国并购。

同时,文化对于跨国并购的影响研究的得到了进一步的发展。Hofstede [28]早期对于文化的研究成为了文化研究领域的基石,其引用频次高达58次,但是中心度较低,为0.02。不过Hofstede所讨论的文化主要指国家文化,他将国家文化分为4个维度:权力距离、不确定性规避、个人主义/集体主义、男权主义/女权主义,后续又增加了两个维度:长期取向/短期取向、自身放纵和约束。另外,Weber, et al. [29]将文化进一步分为国家文化和企业文化,并采用了Co-plot方法从8个维度考察了国内并购和跨国并购中的文化相容性问题,即:国家文化差异、企业文化差异、自主权的剥夺、压力、与其他高管团队合作的态度、群体对新组织的态度、承诺以及合作。这一探索性的研究为后续考察文化对跨国并购的影响提供了重要的思路。

通过引文文献的关键词来看,随着跨国并购的日益增多,跨国并购后并购方如何进行公司治理逐渐受到学术界的重视 (见表 6)。对于跨国并购的研究也从单个公司层面拓展到了整个产业的研究,产业组织理论得到了充分的应用。效率、贸易等因素被广泛地应用于解释公司跨国并购行为的研究中。公司管理、并购后如何通过整合成为公司并购后价值创造的重点研究对象。对于跨国并购的管理逐渐从无意识走向主动管理阶段。然而,这一阶段的并购研究对象主要还是集中在美国等发达国家。

表 7为1999-2008年间形成知识基础文献对应的施引文献,对文献进行聚类可以得到2个标题词。同样可以发现跨国并购的研究开始引入组织行为理论、认知理论等偏向管理类的理论来解释跨国并购价值创造差异。这一变化主要得益于全球化进程的进一步加深、广泛的管制放松运动以及科技的进步。首先,由美国主导的全球化使得商品和生产要素流动日趋国际化,并购方不仅仅只是在财务方面控制被并购方,其上下游供应商以及日常的流程管理都变得更加便捷。其次,频繁的去管制放松运动使得制度规则不再是一成不变的,甚至能够被商业活动所影响,因而并购后基于动态过程的价值创造理论能够更好适用于跨国并购的实践。例如1997年俄罗斯加入G7组成了八国集团,1999年由G8进一步衍生出20国集团,同年欧盟开始正式推行欧元,2001年中国加入WTO,2004年欧亚反洗钱与反恐融资小组成立,等等。国家间市场区隔的减弱使得跨国公司在目标国的经营自由度得到了显著的提升,因而学术界更多地关注人的行为在并购前、中、后对价值创造的作用。例如,Al-Laham, et al. [30]在总结了通过并购获取知识资源的途径后,针对并购前双方的经验和关系对并购后专利申请进行了研究。最后,互联网及通信技术在这个阶段快速发展,跨国并购后的企业管理提供了高效的途径。由于跨国并购往往面临着地理距离带来的挑战,而互联网及信息技术革命大大减弱了距离的障碍,为企业跨国并购后的后续跨区域管理提供了可能性。

(三) 从发达国家到新兴市场国家 (2009-2015年)2008年后,从美国爆发的金融危机席卷全球,许多来自新兴市场国家的公司借机加入到全球跨国并购的浪潮之中。来自这些国家的公司往往不具备OLI范式的全部要素,因此第三阶段的跨国并购研究从以美国为代表的发达国家转向了新兴市场国家。由于来自新兴市场国家的企业所处的政治、制度、文化环境与西方发达国家具有很大的差异,因而这些差异成为了研究关注的重点 (见表 8)。Rossi and Volpin [31]从投资者保护的角度解释了跨国并购的动因,研究发现被并购方所在国家的投资者保护程度往往弱于并购方所在国,这意味着跨国并购旨在提高标的公司内部的投资者保护水平。Moeller and Schlingemann [32]通过对1985—1995年间美国公司的4 430起并购研究发现,并购方进行跨国并购所引起的累计异常回报率要比国内并购低,回报率与目标国的股东保护程度呈正相关。Chari, et al. [33]针对1986年至2006年间的跨国并购案例分析发现,发达国家企业并购新兴经济体国家企业能够使并购方股价显著上升,而发达国家之间的并购却不能达到同样的效果,而这主要是由于发展中国家契约制度较弱造成的。相反的,Aybar and Ficici [34]针对1991—2004年间新兴经济体国家企业并购发达国家企业的433起案例分析发现,来自新兴经济体国家企业的跨国并购活动不但没有创造价值,反而近一半的并购引起了价值的损失。这主要是由于新兴市场国家企业由于需要获取对方的技术不得不支付更高的溢价。

此外,文化距离对跨国并购绩效影响的研究分歧越来越大。其中,Morosini, et al. [35]认为国家文化差异给并购方或被并购方带来了接触对方内嵌于国家文化各种的惯例和活动,从而提升了跨国并购的绩效,并通过1987—1992年间52起案例进行了实证。该结果与之前普遍认为国家文化距离对并购绩效起负向作用的观点完全相反。Stahl and Voigt [4]总结了之前大量关于文化与并购的研究,采用Meta分析的方法对并购后社会文化整合、协同的实现、股东价值等绩效进行了验证,结果发现可能并购前双方的文化差异,对于并购绩效的预测并没有太大的价值,或者说目前对于文化的研究仍然非常不足。这一系列探索性的研究为跨国并购相关理论抛出了许多有价值的问题。

在抛出新问题的同时,部分学者也对10多年来跨国并购的理论与实践进行了总结。如Shimizu, et al. [2]从理论的角度对跨国并购的进入模式、对外国文化的动态学习过程以及价值创造策略三方面观点进行了详细的梳理,并为后续研究指明了5个需要重点研究的领域:跨国并购决定因素的理论基础、明确尽职调查等跨国并购中重要活动的过程以及咨询机构的角色、从成功及失败的并购中学习、理解与并购相关的治理问题、重新审视国内并购与跨国并购。King, et al. [3]则综合了93篇实证研究,采用Meta分析的方法对跨国并购实践活动结论做了一个总体评判。结果显示,最常讨论的条件因素如集团式并购、相关并购、支付方式以及并购经验,对于并购绩效都没有显著的影响。虽然这说明了跨国并购研究的困难,但也为未来的研究奠定了基础并提出了更高的要求。令人遗憾的是,这两篇文章中心度并不高,说明后续的研究还没有在这些方向有进一步的突破。

从表 9中可以看出,现阶段的研究又重新回到了对绩效的讨论上,跨国并购能否带来绩效的提升,什么样的跨国并购才能创造价值,如何衡量跨国并购的绩效等基础问题得到了重新审视,学者们试图纳入新兴经济体国家的并购案例,以更大的样本来检验这些问题。同时,并购后的公司治理以及整合成为本阶段研究的重点,聚焦于东西方差异巨大的公司在并购后如何实现融合,新兴经济体国家企业怎样通过跨国并购实现知识转移,而企业的知识基础观具有很好的解释力。其中,由于中国经济体量大,参与跨国并购份额相对较高,因此常被作为典型进行研究。

表 10为2009-2015年间形成知识基础文献对应的施引文献,对文献进行聚类可以得到4个标题词。对于文化和知识转移的讨论是目前最前沿的研究,这主要是由于新兴市场国家的企业借2007年全球的金融危机引发的各国资产大幅贬值的契机,广泛参与到全球跨国并购浪潮中引发的。以中国为例,在这次浪潮中本土企业跨国并购收购对象主要集中在制造业,其目的主要在于获取知识 (包括技术、管理等),在并购双方面临比较大的文化差异的情况下,成功与失败的案例却兼而有之。Sarala and Vaara [36]通过区分不同维度的文化差异对并购的影响,发现国家文化与组织文化在整合中的作用存在很大的不同,为并购后的文化整合提供了有价值的思路。同时,金融海啸进一步引发的欧债危机使得人们对银行间并购存在的问题和风险进行了反思,行业规范、政府监管等制度因素再次得到学者们的重视。Choi, et al. [37]对银行业跨国并购的研究发现,制度的影响存在异质性,两国的投资者保护与存款保险环境对并购收益差有影响,但母国的监管环境却没有影响。最后,值得注意的是跨国并购研究中引入了经济学范式,传统跨国并购研究中对于产业组织理论的应用仅仅停留在概念辨析与实证上,而经济学分析有效拓展了产业组织理论的应用范围。

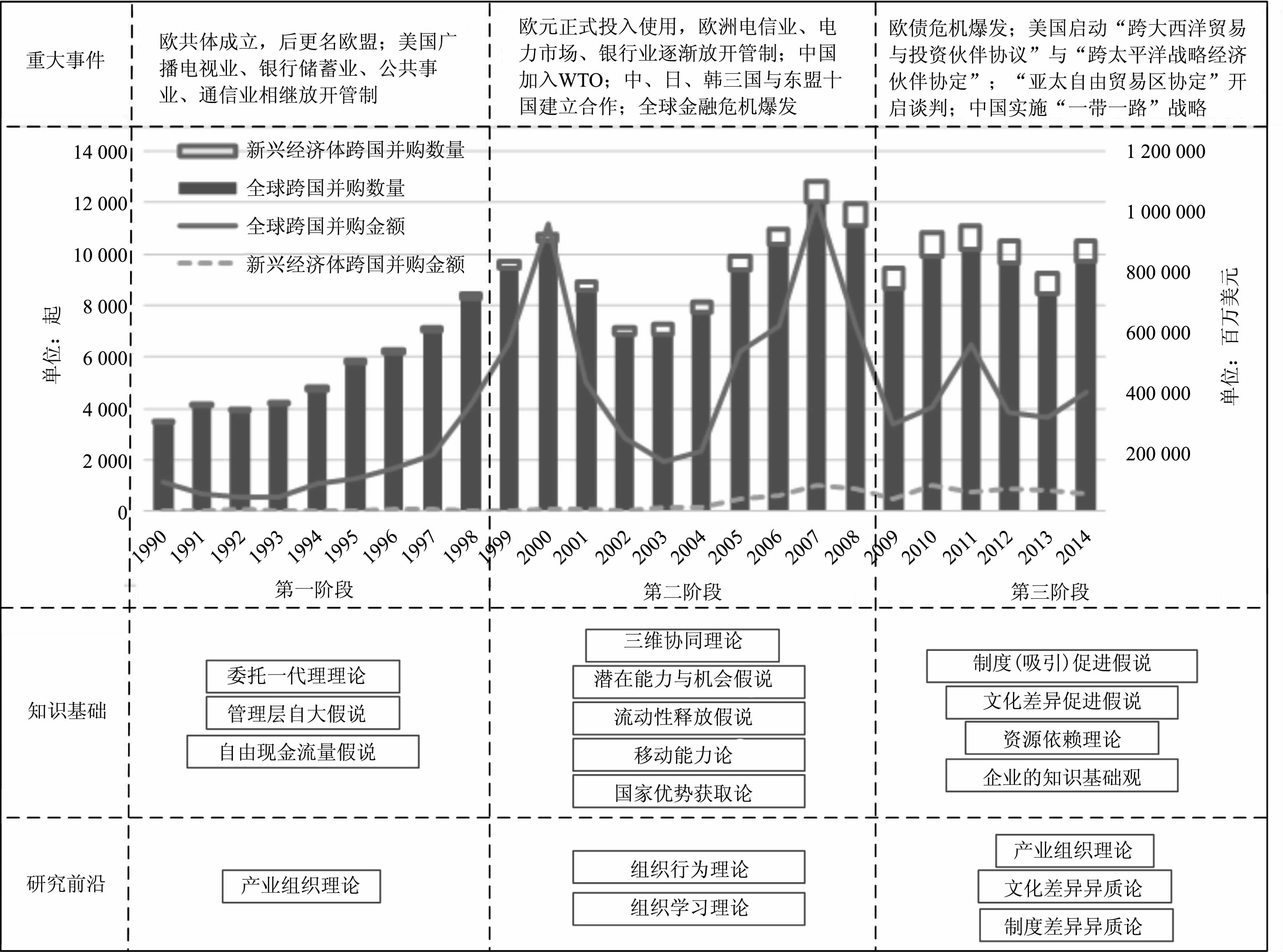

(四) 近30年跨国并购理论演进的特征20世纪90年代至今,从欧盟成立到中国加入WTO,再到“一带一路”和“TPP”等自由贸易协定的发展,各国之间经济联系越来越紧密,原来政府主导的行业监管逐渐被市场与资本所取代,跨国并购使得资源在资本力量的驱使下在更广的范围内优化配置,从而导致新兴市场经济体越来越多地参与到了全球跨国并购浪潮中。同时,跨国并购理论的内涵和外延也随之发生了深刻的变化。通过将不同时期的重大事件、跨国并购数据以及理论基础列在同一时间轴上,我们可以清晰地看到整个领域的发展脉络 (见图 5),且主要可以概括为以下几点:

|

图 5 跨国并购理论及实践的发展脉络 |

首先,跨国并购研究从零和博弈走向正和博弈。早期学术界更多地将跨国并购视作一种零和博弈,认为并购双方总有一方会受到损失,但这主要是由于制度缺失所造成的。随着各国政府之间签署各项经济合作协议,各项制度不断完善,因而使跨国并购双方有了合作进行价值创造的基础。

其次,跨国并购理论适用性从特殊走向一般。发达国家间的跨国并购建立在制度、文化、环境比较相似的基础上,因而对并购交易的影响因素较为有限。2007年后金融危机、欧债危机相继爆发,中国等新兴经济体国家企业开始在全球并购中崭露头角。这两类国家之间的跨国并购存在着除原有因素之外的制度、文化巨大差异的影响。受益于信息技术的发展,学术界一方面逐渐纳入更多的样本来检验跨国并购能否为公司带来收益,另一方面引入了大量其他理论如资源依赖理论、知识基础观等来解释这一现象,使得整个跨国并购理论更为丰满。然而目前对于新兴经济体国家的跨国并购,大多数学者并不乐观,甚至出现了中国威胁论,而将这种论调放置于全球其他国家来看便显得毫无根据。事实上,新兴经济体无论是在跨国并购数量还是金额上仍然仅占跨国并购总量的一小部分,未来仍然需要对大范围样本进行分析。

其三,跨国并购理论研究的着眼点逐渐细化。文化与制度作为跨国并购研究的两大原点,对于这二者的研究是一个由点到面的过程。无论是概念的辨析以及影响的机制,学者们通过对案例不断的积累提炼,其维度也得到了不断扩充。例如,文化开始简单地分为组织文化与国家文化,后来增加了产业文化、个体文化。同时测量方式也逐渐改进,从早期Hofstede文化的4维度扩充至现在的6维度,之后又发起了GLOBE项目用于文化的测量。而这些因素的不同纬度对于跨国并购的影响截然不同,这为先前存在矛盾的研究结论做了很好的补充。同时,相应文献的研究数量也有了较大的增幅。

其四,研究方法不断多样化。由于初期对于跨国并购的讨论主要聚焦于并购是否能带来收益,因而多采用事件研究法和案例研究法。后期在研究并购动因、价值创造等问题上逐步引入线性回归、博弈分析等。产业组织理论在跨国并购中的应用也由于增加了博弈论以及一般均衡模型而有了新的发展。

四、 研究结论 (一) 研究结果对过去近30年的跨国并购文献进行了可视化的计量分析,借助最新的文献可视化分析软件Citespace,绘制了不同文献之间引用关系图谱以及文献共被引聚类知识图谱。通过分析各个阶段研究的被引及施引文献以及相关背景因素,归纳出跨国并购理论的演进特征,揭示了其知识基础以及理论前沿的演进过程。过去近30年跨国并购领域的研究经历了三次明显的理论发展。在第一阶段 (1989-1998年),完成了从并购到跨国并购迁移,尝试用传统的委托代理理论解释跨国并购中的“并购”行为,还引入产业组织理论解释跨国并购中的“跨国”动机。在第二阶段 (1999-2008年),研究重点完成了从绩效、动因到更深层的价值创造方式的转换。协同、互补等概念被广泛运用到宏观和微观因素对跨国并购绩效影响的研究上。同时,组织行为与组织学习相关的理论也被应用于解释跨国并购中的价值创造。在第三阶段 (2009-2015年),跨国并购方主体发生了微妙的变化,新兴经济体国家的企业开始在全球并购浪潮中崭露头角,跨国并购理论在更大样本的基础上得到进一步的细分和修正。总之,跨国并购研究演进知识图谱充分地展示了跨国并购研究前沿与主题从微观转向宏观、从特殊转向一般、从发达国家转向全球市场、从零和博弈转向正和博弈这样一幅越来越细化且多样化的不断演进的发展图景。

(二) 未来研究展望虽然跨国并购领域的研究浩如烟海,但是总体来看仍然存在以下几点问题:

首先,从方法论上来看,跨国并购理论着重在于对现象的解释,缺乏对未来的预测。可以发现,每次在并购浪潮之后总能冒出一些全新的理论,笔者认为这主要是由于先前的研究过于注重对现象进行解释,这难免陷入研究的数据导向以及虚假回归等问题。要想避免这种问题的出现,今后的研究应该更加着重于对于微观机理的探索以及大量采用经济学的分析范式。因此,这也对变量测量提出了更高的要求,特别是文化、制度这类概念较为模糊的因素,需要开发一套准确的量表进行测量。

其次,基于制度分析框架的跨国并购研究虽然从静态转向了动态,但需要注意到跨国并购使资本替代了政府,成为资源支配的主导力量,不能忽视其对于制度的反向作用。对于跨国并购的研究,需要更长的时间段来剔除周期效应以及发现跨国并购对制度变迁的影响。

最后,基于文化分析框架的跨国并购研究相较于制度分析显得更为困难,一方面在于其维度不同学者的分类大相径庭,另一方面在于即使采用相同的维度的研究,其结果往往也非常不一致。学术界对于整个基于文化的研究意义甚至在某些时间出现了怀疑。或许今后在文化的研究方面,需要一些研究方法的创新。由于其影响因素纷繁复杂、构念难以测量且往往呈现非线性关系,基于系统动力学的计算机模拟仿真、质性比较分析 (QCA) 都是值得尝试的方法。

无论是从跨国并购的趋势以及理论研究的数量来看,该领域仍然具有较大的发展空间。特别是近来出现的逆全球化浪潮背景下,跨国并购这类超越国家主权的资本控制方式会给公司、股东、社会福利、就业水平等造成什么样的影响,都是未来值得研究的问题。

| [1] | 曹建新, 李琴. 企业跨国并购存在的问题与对策研究[J]. 华南理工大学学报 (社会科学版), 2011(3): 53–56. |

| [2] | SHIMIZU K, HITT M A, VAIDYANATH D, et al. Theoretical foundations of cross-border mergers and acquisitions:A review of current research and recommendations for the future[J]. Journal of International Management, 2004,10(3): 307–353. DOI: 10.1016/j.intman.2004.05.005 |

| [3] | KING D R, DALTON D R, DAILY C M, et al. Meta-analyses of post-acquisition performance:Indications of unidentified moderators[J]. Strategic management journal, 2004,25(2): 187–200. DOI: 10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [4] | STAHL G K, VOIGT A. Do cultural differences matter in mergers and acquisitions? A tentative model and examination[J]. Organization Science, 2008,19(1): 160–176. DOI: 10.1287/orsc.1070.0270 |

| [5] | 任艳艳. 跨国并购理论的多视角研究[D]. 杭州: 浙江工业大学经贸管理学院, 2013. |

| [6] | 谢洪明, 苏昌静, 任艳艳. 企业跨国并购研究演进及热点知识图谱分析[J]. 技术经济, 2014, 33(2): 28–34. |

| [7] | EUGENE G. Citation indexes for science:A new dimension in documentation through association of ideas[J]. Science, 1955,122(3159): 108–111. DOI: 10.1126/science.122.3159.108 |

| [8] | 伍若梅, 孔悦凡. 共词分析与共引分析方法的比较研究[J]. 情报资料工作, 2010(1): 25–27. |

| [9] | 田军. 信息可视化分析工具的比较分析——以CiteSpace, HistCite和RefViz为例[J]. 图书馆学研究, 2014(14): 90–95. |

| [10] | 魏瑞斌. 基于关键词的情报学研究主题分析[J]. 情报科学, 2006, 24(9): 1400–1404. |

| [11] | SALVO A. Sequential cross-border mergers in models of oligopoly[J]. Economica, 2010,77(306): 352–383. DOI: 10.1111/ecca.2010.77.issue-306 |

| [12] | LUBATKIN M. Mergers and the performance of the acquiring firm[J]. Academy of Management review, 1983,8(2): 218–225. |

| [13] | DOUKAS J, TRAVLOS N G. The effect of corporate multinationalism on shareholders' wealth:Evidence from international acquisitions[J]. Journal of Finance, 1988,43(5): 1161–1175. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1988.tb03962.x |

| [14] | ROLL R. The hubris hypothesis of corporate takeovers[J]. Journal of business, 1986,59(59): 197–216. |

| [15] | JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm:Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. J. Financ. Econ, 1976,3(4): 305–360. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X |

| [16] | JENSEN M C. Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers[J]. Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 1986,76(2): 323–329. |

| [17] | OLIE R. Shades of culture and institutions-in international mergers[J]. Organization Studies, 1994,15(3): 381–405. DOI: 10.1177/017084069401500304 |

| [18] | 邵万钦. 美国企业并购浪潮[M]. 北京: 中国商务出版社, 2005 . |

| [19] | WOODCOCK P C, BEAMISH W P, MAKINO S. Ownership-Based Entry Mode Strategies and International Performance[J]. Journal of International Bussiness Studies, 1994,25(2): 253–273. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490200 |

| [20] | CEBENOYAN A S, PAPAIOANNOU G J, TRAVLOS N G. Foreign Takeover Activity in the U S and Wealth Effects for Target Firm Shareholders[J]. Financial Management, 1992,21(3): 58–68. DOI: 10.2307/3666019 |

| [21] | ANDRADE G, STAFFORD E. New Evidence and Perspectives on Mergers[J]. Journal of Economic Perspectives, 2001,15(2): 103–120. DOI: 10.1257/jep.15.2.103 |

| [22] | HASPESLAGH P C, JEMISON D B. Managing acquisitions:Creating value through corporate renewal[M]. New York: Newyork Free Press, 1991 . |

| [23] | LARSSON R, FINKELSTEIN S. Integrating strategic, organizational, and human resource perspectives on mergers and acquisitions:A case survey of synergy realization[J]. Organization Science, 1999,10(1): 1–26. DOI: 10.1287/orsc.10.1.1 |

| [24] | CHATTERJEE S. Sources of value in takeovers-synergy or restructuring implications for target and bidder firms[J]. Strategic Management Journal, May, 1992,13(4): 267–286. DOI: 10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [25] | FULLER K, NETTER J, STEGEMOLLER M. What do returns to acquiring firms tell us? Evidence from firms that make many acquisitions[J]. The Journal of Finance, 2002,57(4): 1763–1793. DOI: 10.1111/1540-6261.00477 |

| [26] | NEARY J P. Cross-border mergers as instruments of comparative advantage[J]. The Review of Economic Studies, 2007,74(4): 1229–1257. DOI: 10.1111/roes.2007.74.issue-4 |

| [27] | NOCKE V, YEAPLE S. Cross-border mergers and acquisitions vs. greenfield foreign direct investment:The role of firm heterogeneity[J]. Journal of International Economics, 2007,72(2): 336–365. DOI: 10.1016/j.jinteco.2006.09.003 |

| [28] | HOFSTEDE G. Culture's consequences[M]. California Sage: Beverly Hills, 1980 . |

| [29] | WEBER Y, SHENKAR O, RAVEH A. National and corporate cultural fit in mergers/acquisitions:An exploratory study[J]. Management science, 1996,42(8): 1215–1227. DOI: 10.1287/mnsc.42.8.1215 |

| [30] | AL-LAHAM A, SCHWEIZER L, AMBURGEY T L. Dating before marriage? Analyzing the influence of pre-acquisition experience and target familiarity on acquisition success in the "M& A as R&D" type of acquisition[J]. Scandinavian Journal of Management, 2010,26(1): 25–37. DOI: 10.1016/j.scaman.2009.11.005 |

| [31] | ROSSI S, VOLPIN P F. Cross-country determinants of mergers and acquisitions[J]. Journal of Financial Economics, Nov, 2004,74(2): 277–304. DOI: 10.1016/j.jfineco.2003.10.001 |

| [32] | MOELLER S B, SCHLINGEMANN F P. Global diversification and bidder gains:A comparison between cross-border and domestic acquisitions[J]. Journal of Banking & Finance, 2005,29(3): 533–564. |

| [33] | CHARI A, OUIMET P P, TESAR L L. The value of control in emerging markets[J]. Review of Financial Studies, Apr, 2010,23(4): 1741–1770. DOI: 10.1093/rfs/hhp090 |

| [34] | AYBAR B, FICICI A. Cross-border acquisitions and firm value:an analysis of emerging-market multinationals[J]. Journal of International Business Studies, 2009,40(8): 1317–1338. DOI: 10.1057/jibs.2009.15 |

| [35] | MOROSINI P, SHANE S, SINGH H. National cultural distance and cross-border acquisition performance[J]. Journal of International Business Studies, 1998,29(1): 137–158. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490029 |

| [36] | SARALA M R, VAARA E. Cultural differences, convergence, and crossvergence as explanations of knowledge transfer in international acquisitions[J]. Journal of International Business Studies, 2010,41(8): 1365–1390. DOI: 10.1057/jibs.2009.89 |

| [37] | CHOI S, FRANCIS B B, HASAN I. Cross-Border Bank M&As and Risk:Evidence from the Bond Market[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2010,42(4): 615–645. DOI: 10.1111/(ISSN)1538-4616 |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19