从时间的维度来考察佛教文化景观,其存在是与佛教文化扩散分不开的,中国作为一个佛教文化大国,囊括了汉传佛教、藏传佛教和上座部佛教。佛教文化景观与城市的概念发生深刻关系是必然的,这是因为城市聚集着密集的人口、工商业发达,是周围地区政治、经济、文化的中心。以北魏洛阳为例,当时城中寺庙多达一千余座。[1]74随着中国城市化的推进,以及新时期文化大发展大繁荣要求的提出,作为中国城市拥有“群众基础”时间较长的佛教文化景观应该以一个什么样的角色和姿态重新出现在世人面前,它应该起到一个什么样的作用?这些已经成为值得研究的问题。

一、 佛教文化景观与现代城市地理 (一) 佛教文化景观的要素与类型文化景观从引起人们注意到其多种定义的提出,再到文化景观的感知与解读;从探讨研究文化景观的构成与组成到其类型与分类,再到文化景观的保护及规划,面临的根本问题就是文化景观其自身的复杂性。[2]82对于景观的要素和类型进行分类,是解决问题的首要步骤。佛教文化景观,可分为三种类型:与佛教文化有关的单体构筑物,如塔、像、佛教文化植入性的景观雕塑;佛教寺庙(院);佛教文化的聚落及其所处的场域(我国西藏地区存在较多)。总体来说,佛教文化景观的要素与类型是一种尺度从小到大嵌套存在的关系。

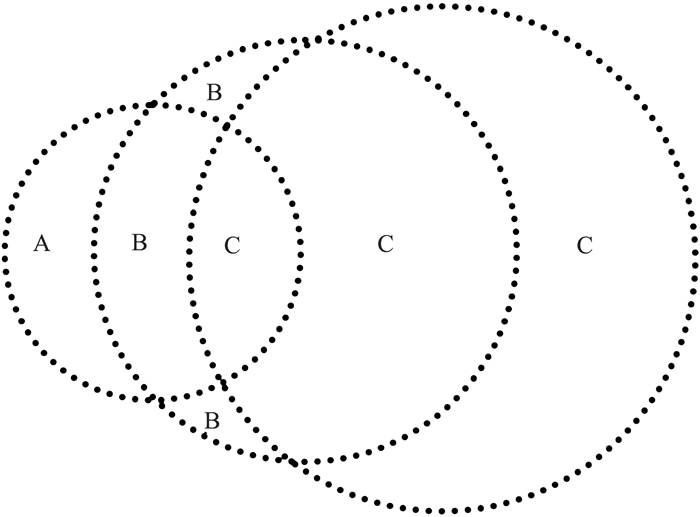

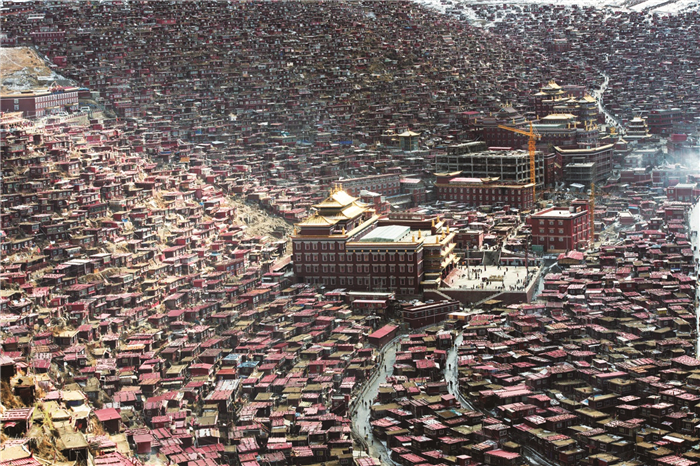

图 1诠释了独立和从属出现的构造系统与类型之间的变化关系。A、B、C分别代表了以上三种类型,虚线的圆代表着同一类型。作为佛教文化景观的单体构筑物可以在城市中单独存在独立成一种佛教文化景观类型,如佛塔、藏传佛教的玛尼堆经幡塔等,也可以成为寺庙(院)的重要景观组成要素。寺庙(院)也如同此理,它既可以被看作是多个佛教文化景观组成要素的集合,也可以成为城市空间中的佛教文化景观,在藏地佛教文化景观聚落中,寺庙又成为一个景观构成的要素(图 2、图 3)。本文中主要以城市中或靠近城市周边的寺庙(院)这一佛教文化景观类型作为研究对象。

|

图 1 佛教文化景观要素与类型关系图① |

① 图片来源:作者自绘。

|

图 2 南华寺① |

① 图片来源:网络资源,http://tuchong.com/390510/12557944.

|

图 3 五明佛学院② |

② 图片来源:网络资源,http://keihung.blog.163.com/blog/static/115114097201202795219351/.

(二) 自然地理所谓“天下名山僧占尽”,中国汉传佛教的四大名山以及著名的四大佛教石窟都是中国著名的风景名胜区。这样的环境远离城市,即远离所谓的尘世喧嚣,有利于僧众潜心深入经藏,不为世俗所扰,也使外界对其产生了神秘感。但是,随着城市化进程的推进以及传统文化的重拾,原有寺庙被修复或重建,越来越多的佛教文化景观和场所出现在了城市空间当中。就现在我国佛教文化景观数量和位置的情况来看(以寺庙类型统计),城市范围内的数量已经超出城市市区以外的数量。《2010中国佛教寺院名录》上收录有合法登记的佛教寺院就有两万多家,其中据不完全统计,处在市区以及县级地区的寺院占半数以上。[3]1-15其余的佛教寺庙以及石窟等在城市范围以外的佛教文化景观数量占四成左右,且这个比例还在不断地下降。这说明佛教文化景观尤其是在寺庙这一类型层面上,城市空间出现的速度在不断加快。在城市中的地理空间位置上,无论历史遗留的还是新建的佛教文化景观对于传统人地观和历史文脉都十分重视,其中选址方位多为坐北朝南。在我国藏地,城市围绕寺庙而产生发展的情形更是不胜枚举。如图 4中甸古城布局,图 5围绕大昭寺形成的拉萨古城。

|

图 4 中甸古城布局④ |

④ 图片来源:李晖.藏文化与香格里拉县古城格局关系研究[A].泽仁扎西.第六届优秀建筑论文评选[C]. 2012: 1-14.

|

图 5 拉萨古城⑤ |

⑤ 图片来源:[挪]Knud L, Amund S L.拉萨历史城市地图集--传统城市建筑与城市景观[M].李鸽, 曲吉建才, 译.北京:中国建筑工业出版社, 2005: 34.

(三) 经济地理自佛教传入中国起,佛教文化景观尤其是寺庙(院)在经济活动中就起着重要的作用。“两晋南北朝隋唐五代时期,佛教寺院经济就沿着两条线索发展:一是以律寺为代表的役使净人、奴婢的生产体制由盛而衰;二是封建国家与佛教寺院在经济上的提携与争夺,经历了多次的反复”。[4]6在藏地的寺庙,根据部派的不同,僧侣主张劳作与否的不同生活方式,也都会对周边经济业态的形式产生不同的影响。寺庙(院)自古就与城市在经济上有着或协作或影响的关系。在城市化不断推进的今天,佛教文化景观由于在自然地理方面分布较广,外加第三产业的快速发展,不论是城市中的佛教文化景观还是非城市中的佛教文化景观,对其在地区经济拉动方面均有一定积极的影响。除此之外,寺院本身也一直存在着寺院经济,一般来说,寺院经济由寺院的自给性收入、布施性收入、薪金式收入、甚至包括了部分经营性收入集合构成。它们既是广大信徒“广种福田”的结果,同时也是僧尼专事修行、维持整个寺庙运行的经济基础和保证。在商业化社会中,寺庙的发展亦能刺激相关产业的联动,比如建筑业、造像业,之前提到的旅游业以及其他周边的相关产业。

二、 城市化带来的佛教文化景观的现实问题 (一) 景观功能世俗化宗教文化尤其是佛教文化在走出“文革”时期的冰点之后,特别是从1982年中央颁布19号文件开始,“无神论”开始调整为容纳多种宗教信仰。但是社会上没有一个明确的引导,致使宗教组织和宗教活动世俗化。20世纪90年代以来,随着建筑业的发展城市化的加快,物化空间的全球相似性引起人们对文化趋同性的忧思。[5]203佛教文化景观的教化和文化性质丢失了,取而代之的是成了一种世俗化的、旅游观光的“标配”,甚至是从事迷信活动的场所,佛教文化的精髓荡然无存。由于基础设施接入和商业旅游的开发,大部分佛教文化景观的开放性大大增加,商业化气息浓重,与过去相比,其宗教性、文化性与神秘性大大降低,甚至成为旅游经济和“迷信经济”的工具。由于工业发展杂糅着政治和商业化行为,除了历史上有名的佛教圣地以外,许多地方也盲目地扩建了不少佛教文化景观,包括各种高大佛像和大型寺院,并没有真正考虑到佛教文化景观除旅游经济以外的功用和扮演的重要社会角色,本末倒置。甚至许多藏地寺庙兴建之后,没有足够僧侣进驻,游客也远远达不到原始预计的数量,得不偿失。

(二) 景观“教化”功能退化佛教文化景观作为佛教文化的展示与传播的实体及场域存在了两千五百余年,在中国的历史也有近两千年。其首要的功能就是通过展示与传播将无形文化有形化和空间化,从而达到“教化”的效果。随着城市的迅速发展扩张,佛教文化景观在城市中更像是一种文化的符号矗立在城市空间之中,丢失了原有的景观空间和景观要素与教化紧密结合的关系。

文化的传播要依托“教化”而进行。这种“教化”应该是在佛教文化景观的空间格局中被感知而得到。佛教文化中所谓的色、声、香、味、触、法六尘,相对应的,分别来自眼、耳、鼻、舌、身、意这六根。六根又作六情,指六种感觉认识能力。[6]26而在佛教文化景观中,尤其是寺庙(院)环境中,对六种感觉都有着很强的“摄受”作用。比如寺院的“声景”(塔铃声、钟声、诵经声、松涛声),代替文字的“视景”(佛像、画像、供品、二十四孝廊),景观感受重要辅助的“嗅景”(香炉中的香烟味道、花草香)等。佛教文化景观随着时间的推进,经过历史的长期演化与变迁早已逐渐形成了具有特殊作用力的景观环境体系。而当今城市空间拥挤,空气质量和声环境质量下降,佛教文化景观的设计者、管理者也忽略了景观中各个感官层面给人们带来的这种“摄受”力,因此削弱了景观原有的对人的影响力,使“教化”的功能发生了退化。

(三) 景观空间利益化城市空间拥挤,市场经济带来的社会繁荣导致了泛经济现象的出现,在佛教文化景观中,尤其是寺庙(院)的景观空间配置上发生了追求利益最大化的现象。汉传佛教寺庙(院)在明代以后基本形成了伽蓝七堂制式,并一直得到了固定和延续。[7]182而这种制式被部分现代兴建于城市中的寺庙所打破,其中不乏由于城市规划用地的限制因素。而更多的是增设了能给寺庙运营带来利益的建筑用地,破坏了原有寺庙布局的制式。比如“灵位堂”“骨灰墙”,为“在家人”准备的大面积“塔林”,使得佛教文化景观变成了“墓文化景观”。

(四) 景观传统功能性滞后或丧失佛教文化景观和场所在城市空间中越来越多地出现,中国城市的佛教文化逐渐形成“居士佛教”信仰团体和理念,但是部分城市中的原有佛教文化景观没有有效地针对功能要求的提升而进行调整。多数佛教文化景观和场所仍然固守原有的传统尺度和殿堂设置,宗教活动场所空间过少,与旅游路线以及场所无有效的区隔,反而导致了在城市中佛教文化景观没有得到城市发展所带来的应有的进步与发展,造成了本有功能性滞后甚至丧失。寺庙园林内除了寺庙建筑、佛教艺术、文化等文化景观资源外,寺内的小品及设施也是其中重要的组成部分。但部分盲目建设的佛教文化景观中,忽略了文化景观设计中兼顾文化与景观相结合的重要性,寺内的景观功能设施出现分布不均,其造型、材料缺乏历史文脉的延续,与寺庙园林环境气氛不协调等诸多设计上的问题。

三、 佛教文化景观在中国城市化中的角色定位 (一) 补充城市社会功能城市的主要功能有:生产、服务、管理、协调、集散、创新等。[8]佛教文化景观类别很多,在城市中多为佛教的寺庙(院)景观以及小型的佛教园林景观。由于佛教文化中的布施以及供养文化,佛教团体往往依附于寺庙(院)僧团而存在,寺庙(院)不但能够利用布施款项进行社会慈善事业,更有在必要时为城市提供空间和场所的机动功用,过去就曾有困难时期寺庙收容难民的情况。就目前社会功能完善程度而言,佛教文化景观对于弘扬传统美德、促进社会和谐具有重要的积极意义,不但在特定时期可以对社会功能进行补充,也可作为日常社会慈善、文化与道德宣传场所的规划补充。如台湾的慈济会在佛教文化的背景下设立了教育、医疗、文化等社会补充职能场所。

(二) 参与城市文化系统的物质组建无论是大城市论,还是小城市论,一个城市的城市文化组建都是具有一个较强的系统性的。《中外城市知识辞典》认为城市文化往往也被称为“都市文化”,是市民在长期的生活过程中,共同创造的、具有城市特点的文化模式,是城市生活环境、生活方式和生活习俗的总和。[9]23台湾学者张丽堂援用了泰勒将城市文化定义为人类生活于都市社会组织中,所具有的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,和一切都市社会所获得的任何能力及习惯。[10]75这里也包含市民的宗教信仰和文化行为。从这一层面看,佛教文化与其物质载体佛教文化景观参与了城市文化系统的精神和物质的组建,同时佛教建筑及其文化景观能为城市增色,成为城市名胜,例如“羊城八景”和“洛阳八景”中都有十分著名的佛教文化景观(图 6)。这些景观能够丰富一个城市的文化景观,赋予城市浓厚的文化底蕴,串联起一个城市的历史文脉。

|

图 6 广州光孝寺菩提树景① |

① 图片来源:网络资源,http://www.xinli001.com/info/100000704.

(三) 参与健康城市和文化生态建设文化景观本身具有连接自然和人文之间的作用。佛教文化景观在传播展示其独特的佛教文化的同时,十分重视与自然景观的完美结合,佛教建筑构成园林景观比比皆是。同时佛教文化“万物有灵,众生平等”的价值取向对城市自然生态系统具有积极影响,亦能参与健康城市的组建。

文化景观概念本身就包含着双重的含义,可以阐述为无形的文化体现于有形的人为要素和自然环境之中。我们可以触摸到的是文化景观的实体,但是在景观实体之上蕴含了文化的重要投射。佛教文化源远流长,其文化景观在具有基本的场所功能的同时,已经远远超越了宗教本身,形成了独特的佛教文化与艺术,其中文化包括文学、文人思想、与传统道德的结合;艺术包括绘画、雕塑、音乐、美术等诸多门类。这些文化与艺术都具有独特的魅力和艺术价值,吸引着众多旅游者和文化艺术方面的学者,同时也为城市的文化生态多样性提供了良好的物质环境基础。

四、 城市中佛教文化景观的建设思路通过中国佛教文化景观与城市地理的研究以及发现的现实问题,提出佛教文化景观在中国城市化的角色定位。针对三点定位,本章提出和阐述了关于城市中佛教文化景观的建设思路:首先要以明确景观的保护与发展这一辩证关系为前提,处理好佛教文化景观遗产与不断发展的新时期要求之间的矛盾问题。以完善佛教文化景观社会功能为目标,以佛教文化景观功能物质组建为手段,以深入发掘研究景观中的景观文化、保护城市文化生态为重点的思路进行建设。

(一) 以明确景观保护与发展的辩证关系为前提随着社会的变化与城市化进程的加快,属于有机演进类的文化景观(Organically Evolving)的佛教文化景观,面临着保护、继承与发展的多重挑战。[11]“保护”意指爱护,使其免受可能遇到的伤害、破坏或有害的影响。“发展”意指事物由一个阶段到另一个进步变化的过程。“保护”倾向于一种静态的维护,而“发展”具有变化的动态过程。从字面上看两个词存在对立的层面,但也存在相互促进的辩证关系:文化景观的保护可以让同类型的文化景观更好地发展,而景观的发展也是对文化景观的最好保护。因此保护是发展的基础,通过文化景观的区域保护和分层设置(表 1)来落实保护内容和保护原则,可以更好地保障城市中已有的历史性的佛教文化景观。在提出保护原则、明确分层设置和保护内容的基础之上,才能做到发展的科学性和有效性。将城市中的佛教文化景观按照城市空间区位进行评估分类,分为单纯宗教功能类、旅游类以及宗教与旅游复合类。前两种相对容易进行功能的设计。可尝试性将复合类佛教文化景观分为两部分来考虑。

| 表 1 文化景观的区域保护和分层设置 |

随着人本主义的历史性胜利,佛教文化景观作为一类文化景观存在城市之中,其服务于公众的角色已经确立。对于整个城市来说,其社会功能主要集中在文化传播、文化协调以及补充功能上。通过之前提到的城市化带来的佛教文化景观的现实问题,我们不难看出,城市中佛教文化景观的社会功能是亟待强调和深入开发完善的,因此我们将完善佛教文化景观的社会功能作为未来建设工作的目标。从最基本的佛教文化景观所承担的文化传播功能抓起,逐步完善和增加佛教文化景观在教育、文化等方面的功能和影响力。

(三) 以景观功能物质组建为手段城市作为佛教文化景观存在的大环境,为佛教文化景观的继续发展提供了历史上任何时期都不能比拟的物质条件。如能源、水、交通等基础设施,成为景观功能物质组建的基础保障。在城市化背景的今天,越来越多的都市人渴望不必远行就能够在自己生活的城市找到能使自己心灵安宁并得到慰藉的场所。因此佛教文化景观在城市中数量的增多从某种意义上来说是景观功能物质组建顺应了这一要求。景观往往能够体现出一个场所的灵魂,体现并传达一种景观文化与精神。[12]在景观要素的功能设计落实中,应尽量尊重历史文脉即原有的制式,同时兼顾现代都市用地情况等综合因素[13],提升景观环境中的材质以及环境质量,注重卫生环境,融入现代化环境设计理论、方法和技术,努力打造出既传统又现代的优良佛教文化景观和场所。

功能方面,通过景观路径以及空间的划分,增加建筑空间和丰富外部空间等设计行为,将正式宗教活动和旅游休闲文化活动进行分类并加以自然的区隔,既保证僧众的正常修行课业和佛教信众的佛事活动,又兼顾佛教文化对普通民众的展示与传播,适度参与旅游产业,方便管理。正式宗教活动区域在原有的寺庙制式内适当增加,从而满足城市“在家”信众的宗教活动要求。可考虑在旅游休闲文化活动区中加入佛教文化生活休闲功能区、佛教文化普及推广区、佛化生活体验区等。在这一部分中适当增加开放性,注重园林景观“声景”“视景”和“嗅景”的辅助配置。

新建的佛教文化景观,应从继承与发展的角度,对传统的佛教文化景观从城市生活、城市文化的角度入手进行优化、丰富,使其既能保留原佛教文化景观所承载的功能,又能够高效、无缝地融入城市人们的生活之中,并具有更多符合现代城市功能需求和审美需求以及具有正确城市文化价值取向的综合性佛教文化景观。值得我们借鉴参考的是我国台湾地区的法鼓山、佛光山、中台禅寺和慈济会,这些都是在最近的几十年来迅速发展起来的佛教文化景观地,虽然它们都没有在喧嚣的市区之中,但是其与城市之间的关系、承担的角色、基础设施的衔接、功能配置以及内部景观和室内环境设计的继承与创新,都值得我们借鉴,以更好地考虑城市化视域下佛教文化景观未来的发展走向。(图 7)

|

图 7 台湾新北市法鼓山① |

① 图片来源:网络资源,http://tw.fjnet.com/twmsgs/200903/t20090325_114146.htm.

(四) 以发掘景观文化丰富城市文化生态为重点景观文化被认为是一种新的文化系统,含有更多的社会文化性,不仅与社会伦理、宗教、习俗及种种观念有关,而且还包括了大量的艺术文化内容。[14]文化景观中,景观与文化是相互影响、以不同形式同时体现的。某种景观文化的存在也成为城市文化生态的重要一环。与自然生态一样,文化生态的保障需要在一定的社会环境之中文化多样性的存在。佛教文化景观承载和传承的是一个长达两千五百年的佛教文化体系,其景观文化不但与佛教文化景观的“教化”功能有着千丝万缕的联系,而且还包含了大量人居文化、习俗、伦理、艺术文化内容。因此深入发掘景观文化能够更好地保护和继承佛教文化景观的精髓并且丰富城市文化生态。

五、 结语在城市化日益推进的今天,我们在对历史遗留的文化景观的坚持并深化保护的同时,对文化景观的设计与保护观念也应与时俱进。其中有诸多文化景观深层次的研究需要深入发掘并指导规划和设计,才能更好地为佛教文化景观的保护和发展服务。也只有这样,佛教文化景观才能在城市中更好、更健康地存在下去,为城市公众服务,才能继续完成它应有的城市功能和文化使命。

| [1] | 吴庆洲, 吴锦江. 佛教文化与中国名胜园林景观[J]. 中国园林, 2007(10): 73–77. |

| [2] | 徐文廷, 林建群. 文化生态学视角的文化景观研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2015(3): 82–88. |

| [3] | 编委会. 2010中国佛教寺院名录[M]. 北京: 中华佛教出版社, 2010 . |

| [4] | 任怀国. 试论魏晋南北朝寺院地主经济[J]. 烟台师范大学学报, 2000(1): 5–10, 56. |

| [5] | 单霁翔. 走进文化景观遗产的世界[M]. 天津: 天津大学出版社, 2010 . |

| [6] | 丁福保. 佛学大辞典[M]. 北京: 文物出版社, 1984 . |

| [7] | 黄春华, 李静. 中国中古时代佛教建筑空间探析[J]. 华中建筑, 2010(4): 182–184. |

| [8] | 纪晓岚. 论城市的基本功能[J]. 现代城市研究, 2014(9): 34–37. |

| [9] | 刘国光. 中外城市知识辞典[M]. 北京: 中国城市出版社, 1991 . |

| [10] | 侯鑫, 曾坚, 王绚. 信息时代的城市文化[J]. 建筑师, 2004(5): 20–29. |

| [11] | 李和平, 肖竞. 我国文化景观的类型及构成要素分析[J]. 中国园林, 2009, 25(2): 92–94. |

| [12] | 张晓峰. 浅谈景观中的场所精神[J]. 安徽建筑, 2010(2): 23–24. |

| [13] | 姜洪庆, 李佩玲. 基于"两观三性"理论的城市空间规划思考[J]. 南方建筑, 2016(1): 86–92. |

| [14] | 沈福煦. 中国景观文化论[J]. 南方建筑, 2001(1): 40–43. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19