2. 上海财经大学 公共政策与治理研究院,上海,200433

2. Institute of Public Policy and Governance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 200433, China

社区作为城市最基层的单元,在减灾行动中具有重要的现实意义和战略价值。[1]15-601994年在日本横滨、2005年在日本兵库和2015年在日本仙台召开的三次世界减灾大会分别突出强调了推行开展社区灾害管理的工作机制和方法,明确提出了“社区减灾”的各项任务。治理理论是20世纪90年代西方国家兴起的新理念,突出强调以多元主体和协作网络的方式来处理公共事务,即强调国家、市场和社会在公共事务处理中的角色、定位和互动关系。[2]因此,在社区减灾中的参与主体即政府、私营部门和社会组织间的角色、功能和互动关系对社区减灾的效果会产生深远的影响。随着社区减灾在各国实践的开展以及在治理理论的影响下,学界对于社区减灾中参与主体的角色、功能和互动关系的研究逐渐兴起。Louise K. Comfort (2006)[3]在对卡特里娜飓风社区减灾行动的研究中,得出社区在灾前、灾中和灾后的应急过程中,急需不同层级政府部门、私营部门和社会组织的合作参与和共同应对;Simo,Bies (2007)[4]研究表明,跨越单一部门的应急协作在社区减灾中能够创造巨大的公共价值,弥补单一部门应对的缺陷,同时社会组织发挥了重要的作用;Naim,Kapucu,Demiroz (2011)[5]在比较了美国9·11恐怖袭击和卡特里娜飓风两次事件中社区组织协作网络的差异后,提出了灾害发生之前组织间频繁的交互有利于强化应急响应的效果。随着公共治理理论的兴起和发展,多部门在社区减灾中的角色、功能和互动关系的研究也越来越受到重视。

近几年来,社区减灾在中国和美国都提上了议事日程,并且在国家的应急管理机制上都提出了实践模式。2007年3月民政部印发《全国综合减灾示范社区标准》,自此我国在全国范围内开展了“全国综合减灾示范社区”的建设。截止到目前,全国各地分八批累计创建“全国综合减灾示范社区”7727个。在美国,1997年美国联邦应急管理局(FEMA)开始创建“减灾型社区(Disaster-Resistant Community)”,以及2011年在全美范围内开展实施的应急管理的全社区模式(Whole Community Approach to Emergency Management),期望动员整个社会的力量,减少政府的行政负担。[6]基于此,中美两国在社区减灾的模式上各有特色。本文通过对中美两国在国家层面所提出的社区减灾模式中政府、企业和社会组织参与模式的梳理和比较分析,以期更好地借鉴美国的社区减灾经验,进一步强化我国社区减灾中政府、企业和社会组织的作用和互动关系。

二、 中国“综合减灾示范社区”模式自2008年起,由民政部、国家减灾委员会发起,开展“全国综合减灾示范社区”评选活动。截止到目前的7727个示范社区,时空格局的分布上经历了“先东部、后西部,东西共同迅速扩展”的过程,呈现出明显的区域差异,高值区分布于首都圈、长三角、珠三角和沿长江经济带。并且示范社区个数分布与所在县域人口数量、经济发展水平具有较好的正相关关系,与灾害高发区域的空间对应相关性不显著。[7]《全国综合减灾示范社区标准》[8]明确规定了示范社区的建设内容和评价指标,包括10个一级指标,分别为组织管理机制、灾害风险评估、灾害应急救助预案、减灾宣传教育培训、防灾减灾基础设施、居民减灾意识与技能、社区减灾动员与参与、管理考核制度、档案管理规范和社区减灾特色。其中关于示范社区建设的参与主体的考核指标主要涉及到第1个指标组织与管理机制和第7个指标社区减灾动员与参与(见表 1),表现为以下两个特征:

| 表 1 中国综合减灾示范社区评价指标1和指标7描述 |

第一,从评价标准的形式上看,政府部门与社区居民分工明确,共同参与社区减灾工作。领导机构由基层政府(或派出机构)担任。在具体执行方面,由于社区居民熟悉社区的基本情况和未来建设的需求,社区减灾动员和参与中,政府部门、企业和社会组织均被要求发挥各自优势,积极参与综合减灾工作。

第二,从综合减灾示范社区建设的具体实践来看,基层政府(或派出机构)仍为社区减灾的主体,社区中的企事业单位、社会组织被整合和吸纳入基层政府的社区减灾网络中,共同参与。私营部门和社会组织自下而上的参与被整合到基层政府的行政权力,各类社会资源如企业项目资金、社会捐赠等都被纳入行政资源,由基层政府统一支配。如上海市杨浦区新江湾街道在社区减灾的建设中以政府主导为主,由街道的政府部门创建综合减灾社区创建委员会;委员会整合辖区内的其他主体和资源如部队、企业和学校,创建了包括部队、街道、复旦大学和上海市城投公司在内的“军、政、校、企”联席会议机制;街道动员居民成立防灾减灾志愿者队伍,形成减灾的基层网络。因此,从中国综合减灾示范社区的建设实践来看,政府是社区减灾的主体,社区居民和其他社会组织发挥辅助作用。

三、 美国两阶段社区减灾模式 (一) “减灾型社区”阶段美国的减灾型社区建设是从1997开始,终于2001年。FEMA通过实施“影响工程”,致力于开展“减灾型社区”的建设,强调社区居民的参加、社区组织的建立和社区减灾制度的完善。[9]与美国以往的减灾模式相比,“减灾型社区”的建设在治理层面更加突出以下两个方面的显著特征:

第一,注重社区层面的灾前预防。FEMA在减灾示范性社区建设中,拨付基金资助了7个散布于全美各地、具有代表性的县(County),致力于建设“减灾型社区”。这笔资金的获得区别于联邦政府1988年《罗伯特·斯塔福灾害救济和紧急援助法案》(《Robert Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act of 1988》),相应的资金拨付的首要条件是该地区已经发生了自然灾害。相比较而言,“影响工程”项目更注重灾前的预防,因此资金的拨付在社区发生灾害之前。

第二,致力于培育多部门合作的伙伴关系。减灾示范社区的建设中,政府资助2000万美元的“种子”基金,并在建设跨部门合作的伙伴关系、开展社区风险和脆弱性评估、确定减灾的优先权和广泛的公众参与方面对社区提出了要求。在减灾示范社区具体实施的几年中,跨部门伙伴关系的建立取得了很好的效果。7个社区的减灾资金中,高层级政府给予基层政府一定扶持之后,逐渐退出。例如,减灾型示范社区建设的3年中,联邦政府、州政府的参与率分别下降了7.72%和4.29%,县政府和都市政府的参与率分别上升了4%和3%。除了政府部门以外,其他部门如商业部门、非营利组织、各类行业协会、宗教组织等所占比重越来越高,从1998年的66.29%增长到1999年的70.29%,2000年的73.86%。“影响工程”终止时,很多社区通过多部门协同机制的建立,发展了长效的伙伴关系。

(二) “全社区模式”阶段2011年3月11日发生的东日本大地震带来的巨大人员伤亡、财产损失及核危机,对美国社会造成了巨大的冲击,相关部门召开专门会议,共同思考应该怎样应对类似的重大灾害事件。[10]随后,美国总统政策8号令“国家应急准备”(Presidential Policy Directive/PPD-8:National Preparedness)(以下简称PPD-8)由奥巴马总统签发实施,取代了《总统国土安全政策指令(Homeland Security Presidential Directive-8,HSPD-8)》。基于此,2011年12月,时任FEMA行政长官的Craig Fugate针对美国应急管理的现状提出:政府仍然会是应急管理的主体。但是,也应该充分地意识到以政府为中心的应急管理方法,已经不再能够适应各类巨型灾害带来的挑战。因此,急需提高整个社会的应急能力。通过发起全国对话-应急管理的全社区模式(Whole Community Approach to Emergency Management),旨在集体学习与交流全美社区的防灾减灾经验、加强民众的社区归属感、提高社区及整个社会的恢复力。

FEMA在全社区模式的建设中,提出了3个原则(Principle)和六个战略主题(Strategic Theme)(见表 2)。其中,可以非常明显地看出FEMA所继续强调的社区减灾模式中政府部门、企业和社会组织及公民个人间的社区减灾伙伴关系的建立。从治理层面上看,全社区模式具有以下3个方面的显著特征:

| 表 2 美国应急管理全社区模式原则与战略主题 |

第一,注重社区资源的利用。包括社区的人力资源如社区领导者和社区物质资源的利用。社区内正式或非正式的领导者,对于社区具有全面的了解以及动员能力。例如,俄亥俄州(Ohio State)中部是美国第二大索马里族居民的聚集地,俄亥俄州中部区域规划委员会(Mid-Ohio Regional Planning Commission)一直致力于获取索马里族居民的信息,如通信方式、传统、行为、习俗,以便在突发事件发生时能够更好地满足这一群体的需求。索马里族居民提出将索马里族居民社区领导者加入到该委员会,以便在发生突发事件时能够通过其领导者得到可以信赖的信息与资源。在这一过程中,应急管理者和社区民众通过建立可信任的合作关系共同受益。

第二,注重发挥商业部门的作用。FEMA意识到公私合营的伙伴关系对社区减灾具有深远意义,因此提出在社区减灾中应该发挥商业部门的作用。就私营部门所追求的目标层面来看,客户的需求永远是首要需求,因此灾害发生时考虑到客户的需求才能真正解决私营部门自身的生存需求。在全社区模式的建设中,一大批商业部门,如IBM、沃尔玛(Walmart)、梅西百货(Macy Department)、UPS、美联航(United Airlines),动员商业部门众多的客户群体,并利用其广泛的运输和营销网络,按照市场的方式积极发挥作用。

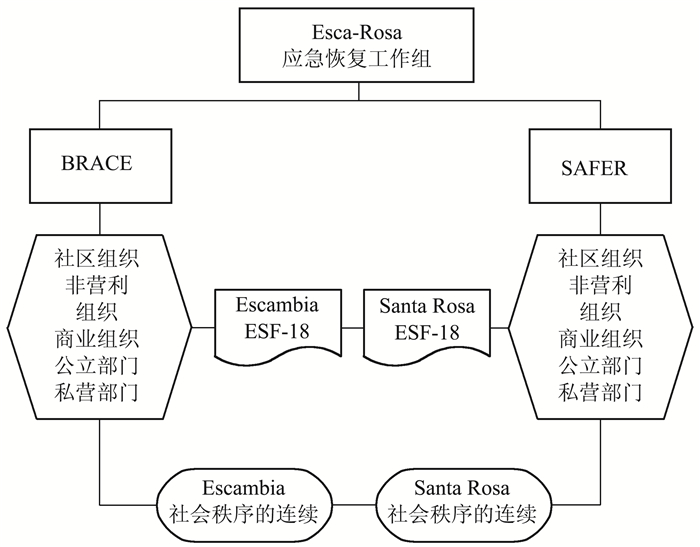

第三,探索适应多元主体伙伴关系建立的协调配合的应急机制。如应急协调准备联盟(Be Ready Alliance Coordinating for Emergency,BRACE)和应急准备支持联盟(Support Alliance for Emergency Readiness,SAFER),是两个在伊凡飓风(Hurricane Ivan)之后建立起来的应急管理伙伴关系网络组织,前者服务于Escambia County,后者服务于Santa Rosa County。这两个组织均致力于在应急管理的各个阶段协调社区、宗教组织、非营利组织、公立和私营组织的沟通与合作,来降低由自然灾害所引起的人员伤亡、财产损失和带来的环境影响。图 1为BRACE与SAFER的工作流程图,两个机构通过对各类组织的协调建立应急伙伴关系,在弗罗里达州(Florida State) ESF-18(Emergency Support Functions-18)的指导下,来协调地方、州和联邦机构的行动,提供及时和短期的援助以满足灾后的需求,保持社会秩序的稳定。

|

图 1 BRACE与SAFER工作流程图 |

中美两国在国家层面所提出的社区减灾实践模式各有特色。开展实施的几年中,都起到了启发基层民众防灾减灾意识、提高社区及整个社会防灾减灾能力的作用。中美两国由于政治经济各个层面的差异,在社区减灾治理层面也呈现出不同的形态,政府部门、私营部门和社会组织乃至公民个人所参与社区减灾的方式、作用和互动关系也略有不同。综合来看,主要体现在以下三个方面。

第一,政府在社区减灾中的作用。中美两国在社区减灾的具体模式中,政府部门都充当了社区减灾的主体,但在与其他部门的关系上表现出较大的差异。中国综合减灾示范社区建设中,基层政府(派出机构)与社区中的私营部门、社会组织和志愿者团体表现出“指令型”的关系模式。即社区减灾中基层政府(派出机构)凭借行政权威,要求辖区内的私营部门和社会组织参与社区减灾的网络中,如对私营企业、医院、学校以及志愿者团体下达指令,表现出吸纳和整合的方式,被动地将社区减灾网络扩大至政府部门、企业和社会组织。在这种模式中,政府部门较多地承担社区减灾的资源供给,私营部门和社会组织乃至公民个人充当社区减灾的辅助力量。从形式上看,这种模式形成了治理的网络,但私营部门和社会组织鉴于政府的行政权威被动参与,缺乏自主性和独立性,长期来看不利于社区成员自救互救主体性的培育。

美国两个阶段的社区减灾模式中,在政府部门与其他部门的关系模式上表现为减灾型社区阶段的“委托型”,到全社区模式阶段的“合作型”。减灾型社区建设阶段,FEMA以委托合同的形式把减灾项目委托给社区。全社区模式中,FEMA通过对社区的主体赋权、建立与社区领导者的合作关系以及授权地方的行动上,在社区减灾中形成了多部门参与的伙伴关系。政府部门与私营部门、社会组织之间的关系也由减灾型社区建设阶段的“委托型”逐步演化为多部门共同参与的“合作型”。政府部门与私营部门和社会组织之间的关系不再是自上而下的垂直管理,而是横向上良性的合作关系。从以上中美两国在社区减灾实践模式中政府部门的不同作用可以看出,中国目前在综合减灾示范社区建设中,政府部门过多地承担了行政职能,缺少对其他部门的合理和有效的激励。

第二,私营部门在社区减灾中的作用。当前我国社区减灾中体现出政府主导模式,但这并不表明社区减灾中需要“政府包揽”,亲力亲为所有事项,而是需要借助社会多方的力量,共同满足社区居民日益增长的异质性需求。目前,中国的综合减灾示范社区建设中私营部门即企业主要充当的是资源的捐赠者,在社区风险防范以及应急响应过程中企业履行社会责任,慷慨解囊捐款捐物。大多数企业在社区减灾中成为政府部门监管、指导和动员的对象,少有企业以市场的方式,即通过等价、有偿的方式提供应急产品和服务。美国从减灾型社区到全社区模式的建设中,逐步强调私营部门应该以市场行为的方式参与到社区减灾过程中。利用企业的资源优势,分担政府部门在社区减灾中的风险和行政成本,成为全社区模式中非常显著的特点。

第三,社会组织在社区减灾中的作用。目前,在世界范围内,社会组织已成为各国治理结构体系中不可或缺的重要力量。社区类的社会组织参与应急管理领域的宏观策略,表现为理念介入策略。[11]在社区减灾中社会组织的理念介入策略背景下,在风险管理阶段,在微观层面,通过风险文化培育即通过对个人安全意识与责任教育来改善个体风险认知与行为;在宏观发展理念层面,注重人与自然、发展与灾害之间的关系。在中国综合减灾示范社区的建设中,广泛动员群众力量,以社区人员为重点建设社区志愿者队伍。[12]相比之下,美国的两阶段社区减灾模式,社区中的社会组织更重要的是以非营利性运营的方式参与社区减灾活动。其中美国红十字会(American Red Cross)和宗教组织发挥了积极的作用。

五、 启示因此,我国在社区减灾中,如何真正发挥政府部门、私营部门和社会组织的作用,是值得深度思考的问题,本文认为应该在以下几个方面进行强化。

第一,充分发挥私营部门在社区减灾中的作用。我国社区减灾的模式,是以政府部门为主导的,然而政府部门在人才、物资和资金等资源的供给上,始终是作用有限的。政府部门在社区减灾中所提供的产品和服务多数属于公共产品和公共服务的范畴,公共产品的提供只能满足社区减灾的基本需求,对于社区居民的异质化需求,如更高层次以及个性化的需求,则需要以市场的方式供给。而私营部门通过市场方式运作,能够解决社区居民日益增长的异质化需求,如政府的职责是对社区居民进行必要的防灾减灾宣传,而更高层次的技能的培训如果通过市场的方式由私营部门提供则会更加高效。

第二,促进社会组织在社区减灾中的运营化参与。目前,我国社区减灾中,社会组织作用的发挥多以志愿服务为主,然而公共管理领域中所涉及到的“志愿失灵”现象在社区减灾中也有体现,主要表现为志愿服务在社区减灾中的不可持续性。因此,积极发挥社会组织在社区减灾中的作用,就应该转变社会组织的志愿参与模式,通过非营利组织的运营化参与,转变以往社会组织的志愿性,而通过提供有偿服务的方式调动社会组织广泛的社会基础,并充分发挥社会组织的专业能力提供特色服务。

第三,加强政府部门、私营部门和社会组织在社区减灾中的有效沟通和协作机制。在社区减灾所呈现出的多元参与趋势下,增加跨部门间的沟通和协作势在必行。由于社区减灾中各类资源和信息呈现出碎片化的特征,跨部门在社区减灾中容易造成资源配置的低效,如信息无法共享、资源浪费等。因此,通过加强跨部门间的沟通和协作机制,促进政府部门、私营部门和社会组织联合开展社区中的减灾和应急行动,才能有效解决跨部门社区减灾中资源配置低效率的问题。

社区减灾中政府部门、私营部门和社会组织跨越边界进行合作的减灾模式,是近年来在西方合作治理理论和跨部门合作等概念的影响下发展起来的,需要建设性地跨越政府、企业和社会组织的边界,动员各个部门的力量,共同实施减灾策略。在西方,政府、企业和公民社会的边界比较清晰,因此比较容易跨越边界共同解决问题。而中国的跨部门关系相对比较复杂,路径依赖导致长期存在于政府与企业、社会组织之间的纵向等级关系决定了社会发展中的政府、企业和社会组织的关系模式。目前中国政府与企业、社会组织的边界模糊,政府部门与企业和社会组织间明显不平衡的权利关系导致企业和社会组织相对于政府处于弱势地位,因此应急协作中往往表现出政府部门对企业和社会组织的“挤出效应”。综上,抑制“挤出效应”,应从充分发挥私营部门在社区减灾中的作用、促进社会组织在社区减灾中的运营化参与、加强跨部门的沟通和协作方面予以重视。

| [1] | 滕五晓.社区安全治理:理论与实务[M].上海三联书店, 2012. |

| [2] | 张海波, 童星. 中国应急管理结构变化及其理论概化[J]. 中国社会科学, 2015(3): 58–84. |

| [3] | LOUISE K, COMFORT. Cities at Risk: Hurricane Katrina and the Drowning of New Orleans[J]. Urban Affairs Review, 2006(4): 112–135. |

| [4] | SIMO G, BIES AL. The Role of Nonprofits in Disaster Response: An Expanded Model of Cross-Sector Collaboration[J]. Public Administration Review, 2007,67(2): 125–142. |

| [5] | KAPUCU, NA IM, DEMIROZ F. Measuring Performance for Collaborative Public Management Using Network Analysis Methods and Tools[J]. Public Performance and Management Review, 2011,34(4): 549–79. DOI: 10.2753/PMR1530-9576340406 |

| [6] | 唐桂娟. 美国应急管理全社区模式:策略、路径与经验[J]. 学术交流, 2015, 253(4): 64–69. |

| [7] | 周洪建, 张卫星, 雷永登, 等. 中国综合减灾示范社区的时空格局[J]. 地理研究, 2013, 32(6): 1077–1083. |

| [8] | 国家减灾委员会办公室.全国综合减灾示范社区标准[EB/OL]. (2010-05-05)[2016-12-05]http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/jzjj/201005/20100500074887.shtml?3. |

| [9] | 沙勇忠, 刘海娟. 美国减灾型社区建设及对我国应急管理的启示[J]. 兰州大学学报, 2010, 38(3): 72–79. |

| [10] | 游志斌, 薛澜. 美国应急管理体系重构新趋向:全国准备与核心能力[J]. 国家行政学院学报, 2015(3): 118–122. |

| [11] | 陶鹏, 薛澜. 论我国政府与社会组织应急管理合作伙伴关系的建构[J]. 国家行政学院学报, 2013(3): 14–18. |

| [12] | 吕方. 社区公共服务中的吸纳式供给与合作式供给--以社区减灾为例[J]. 中国行政管理, 2001, 314(8): 76–79. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19