近年来,我国古建筑火灾频频发生。2014年,黔东南州侗寨村发生火灾事故,烧毁房屋21栋48间,并威胁到了众多重要历史古建筑;同年具有1 300余年历史的云南香格里拉独克宗古城被十多个小时的大火烧成了一座“光城”,古城有三分之二被毁, 初步经济损失超过一亿元人民币。大量国内研究表明, 我国在防火教育与消防设施建设中的投入一直维持在较低水平。其中,多数业主对简易灭火装置的投入微乎其微。[1]同时,大量国外研究也有相同的发现:居民不愿意对包括古建筑群火灾在内的绝大部分灾害主动采取前期防灾措施。例如,2005年即使已经遭受了卡特里娜飓风带来的严重灾难损失,美国当地居民依然没有增加有效的防灾减灾设施。[2]薄弱的社会防火意识成为古建筑群火灾发生的主要原因。[3-5]火灾风险管理是政府公共管理领域的重要课题。考虑到古建筑群具有历史、艺术和科学价值,是我国重要的文化遗产,而火灾的发生会对其造成不可逆的危害,损失和影响难以估量,因此,如何增强全社会对古建筑群火灾防范的努力程度、优化政府的防灾减灾管理、降低火灾对社会的负面影响,成为迫切需要解决的问题。

研究发现信息交流和沟通在风险认知过程中发挥着重要作用。[6, 7]我们处在信息时代,接受的信息不断增加,接受和分享信息的方式也在不断改变。公众信息怎样更好地表达以及这些信息如何更好地影响、教育和激发人们对未来的灾难做准备,是理论和实际相结合要研究的问题。[8]而风险认知中介过程是影响人们采取防火减灾行为的重要因素,对其进行深入研究,能够理解风险感知在保护行为中的作用,帮助人们在今后面对火灾等突发性灾害风险时做好心理准备,提高社会整体应对风险的能力。[9]从公共政策的角度考虑,如果能够更好地了解风险信息、风险感知和防灾行为之间的关系,就能够制定有效的政策来应对类似火灾的自然灾害。[10]

根据Slovic (1987)的定义,风险感知是用来描述人们对风险的态度和直觉判断的一个概念。[11]而且风险感知在人类的行为中扮演了非常重要的角色。[12]大多数的风险评估方法是结合某个特定的危险发生的概率及发生时后果的严重性来进行评估。[9]Rogers (1983)的保护动机理论(protection motivation theory,PMT)认为不同的环境和信息交流能够导致两部分的风险认知中介过程:威胁评估(Threat appraisal)和应对评估(Coping appraisal)。威胁评估用来描述人们面对风险时感知到的威胁程度,包括损失感知和概率感知;应对评估是人们所经历的一种感知过程,包括评估自己应对威胁可能的行动,以及评估自己防止或者避免一种特定灾害的能力,分为反应效能和自我效能。[13]国内关于风险感知的研究开始较晚,实例研究工作也比较少。[14]国外关于灾害的风险感知研究主要集中在概率感知和损失感知,但是研究发现概率感知和损失感知并不能很好地预测人们的减灾行为。[15-18]由于人们可能采取保护行为,也可能采取不保护行为,不保护行为包括宿命论、灾害不可能发生等等看法。保护动机理论能够解释概率感知和损失感知与人们的保护行为的关系不显著的原因。[19]研究发现由于高概率感知和高损失感知会产生消极的情绪,因此一个高威胁评估、低应对评估的人将会采取不保护行为。[20]Grothmann等发现应对评估与不保护行为负相关,与保护行为正相关;所以应对评估在减灾行为中起到重要作用。[21]

因此本文在保护动机理论的基础上,研究风险信息对风险认知中介过程的影响,以及如何影响人们的防火减灾行为。将风险信息分为信息内容、信息观察和信息交互三个部分,将防火减灾的保护行为分为常规措施和建筑防火投资,研究不同信息形式对居民风险感知和防灾行为的影响。文章验证的结论将有利于政府制定相关的火灾宣传政策,进行有重点、有针对性的信息传播和交流沟通,提高居民的自我保护意识。

二、 文献回顾及研究假设保护动机理论(protection motivation theory,PMT)是指通过认知调节过程的威胁评估和应对评估解释行为改变的过程,从动机因素角度探讨健康行为,是行为改变的主要理论。按照行为形成的模式,保护动机理论的框架分为3个部分:信息源、认知中介过程及应对模式,其中认知中介过程是其核心部分。[22]威胁评估用来描述人们面对风险时感知到的威胁程度,包括损失感知和概率感知;应对评估是人们所经历的一种感知过程,包括评估自己应对威胁可能的行动,以及评估自己防止或者避免一种特定灾害的能力,分为反应效能和自我效能。[23]保护动机理论最初提出是为了提供概念上的模型来理解恐惧诉求。[24]后来修正的保护动机理论将这个理论扩展为说服沟通的更加一般的理论,强调感知过程在行为改变中的中介作用。[25]尽管保护动机理论最初的发展是用于解释保护性的健康行为,但它现在也被应用到了其他的领域,包括技术上和环境上的风险,也包括自然灾害。

(一) 风险信息与风险认知中介过程信息源是保护动机理论框架的一部分,有关信息的来源是多种多样的。时勘、范红霞等[26]在研究公众对SARS信息的风险感知的影响因素时,将这些因素分为关于接受到的SARS方面信息和各种防范措施信息,说明信息内容对风险感知是有影响的。Brenkert-Smith[27]将信息分为专业的信息来源和非专业的信息来源,研究社交和信息源对火灾风险感知的影响,发现专家、媒体发布的信息以及邻居朋友信息交流都与人们的风险感知正相关,体现信息观察和信息交互与风险认知过程是相关的。Wood等[8]将通信理论和创新扩散理论结合,构建了一个包括信息源的风险交流框架,将信息分为风险信息内容、密度、观察、交互,以利于开展教育活动。本研究结合以上文献,结合火灾风险的自身特点,将火灾风险信息分为信息内容、信息观察和信息交互三个维度。基于此,提出以下研究假设:

H11:风险信息内容与损失感知正相关;

H12:风险信息内容与自我效能正相关;

H13:风险信息观察与损失感知正相关;

H14:风险信息观察与自我效能正相关;

H15:风险信息交互与自我效能正相关。

(二) 风险认知中介过程与保护行为李华强、范春梅等人[9]在研究突发性灾害中的公众风险感知和应急管理时,发现灾害所导致的巨大风险感知是引发人们的一系列心理和行为反应的核心中介变量,是应急风险管理应考虑的中心问题。Martin等[28]通过研究不同知识水平的人减灾行为的潜在不同,调查当人们面对火灾风险时要做出保护财产决定时的感知过程。研究发现高知识水平的人采取减灾行为受感知过程的影响,而低知识水平的人行为不受保护动机理论的影响。结果表明,不同类型的信息应该用于有效的风险沟通中,以此来影响不同的家庭群体采取减灾措施。然而有关于应对评估重要性的实证研究文献很少,尤其是关于应对评估对预防行为的独立影响了解甚少。Bubeck等[18]研究了洪灾应对评估过程对四种不同洪灾减灾行为的影响,研究证实了评估处理过程对于防灾行为是一个重要的变量。研究表明风险交流应该侧重于潜在的防洪减灾措施,从而减少或避免洪灾损失。近年来由于我国自然灾害频发,学者们开始研究公众对灾害的风险感知以及面对灾害时的适应行为。随着风险感知研究不断深入地与灾害事件相结合,灾害风险感知研究的范围将体现在更具体的领域,如全球气候变化、特定的灾害事件等,并进一步探寻风险感知对风险适应行为的影响,从而使灾害风险感知研究对风险管理政策的制定具有更切实的指导意义。[14]基于此,提出以下研究假设:

H21:损失感知与常规防火减灾措施正相关;

H22:损失感知与建筑防火投资正相关;

H23:自我效能与常规防火减灾措施正相关;

H24:自我效能与建筑防火投资正相关;

H25:概率感知与常规防火减灾措施正相关;

H26:概率感知与建筑防火投资正相关;

H27:反应效能与建筑防火投资正相关。

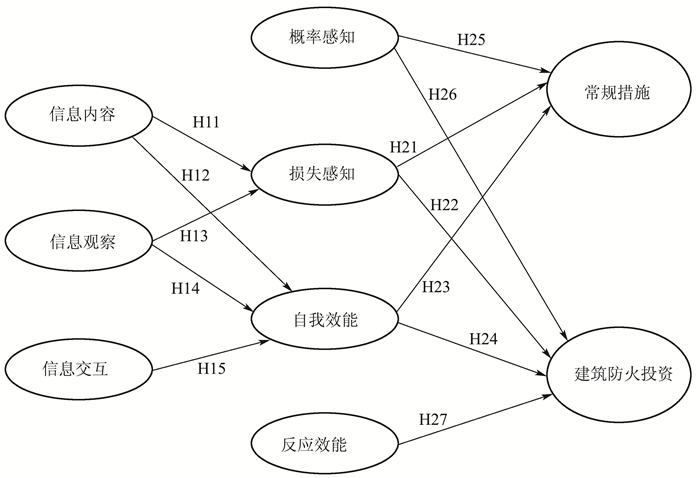

综上所述,为了探求风险信息的不同形式对风险认知过程和防火减灾行为的影响力大小,寻求影响路径效果,并验证理论分析的真伪,本文尝试采用PLS路径模型,利用SmartPLS软件,针对安徽省几个古建筑群居民进行了实地调研和问卷调查。对风险信息和防火减灾措施影响路径进行验证性分析,从多维度探讨风险信息影响认知过程和防灾行为的路径及实际效用。图 1是本研究的概念模型及各个假设。

|

图 1 风险信息对防火减灾行为的概念模型 |

本研究采用问卷调查的方法,问卷采用不记名方式。为了使调查对象更好地理解问卷内容,在填写问卷之前我们都认真地讲解,对于文化程度不高的居民,我们采取提问的方式,帮助填问卷。本研究以安徽省的古建筑群居民作为研究对象,包括合肥市的三河古镇、黄山市的西递宏村和屯溪老街古建筑居民。这些古建筑多为明、清时期所建,以木结构、砖墙维护为主,存在很大的安全隐患,易发生火灾。

本次调查共发放232份问卷,回收232份,有效问卷217份,有效率93.5%。其中三河古镇的有效问卷95份,西递宏村的有效问卷61份,屯溪老街的有效问卷61份。无效问卷是由于问卷数据缺失值较多,对于个别缺失数据的问卷,运用均值替代法进行处理。调研古建筑群之前,发放了42份问卷进行预测试,进行了信度和效度的验证。

同时,为了控制研究对象的人口统计特征可能对研究设计的影响,本研究设置了一些控制变量,包括居民性别、年龄、受教育程度、家庭年毛收入、房产总价值。样本的统计分布特征见表 1。

| 表 1 样本统计分布特征 |

本研究中概念的测量量表主要参考国外相关研究文献设制,为了保证量表在中国情境也能有效适用和达到本研究的调查目的,我们对量表进行了适当的调整和修正,并做了预测试,收集了42份问卷,所以问卷具有良好的信效度。问卷中除了控制变量和防火减灾措施采用0-1量表测量,各个条目都是采用5点李克特式量表测量,即存在1-5点的评分刻度,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

信息内容主要参考了Wood等[8]、Lion等[29]、Kellens等[30]的有关信息的部分,结合公安消防部门消防要闻等内容整理,用三个题项来反映接收到的信息和各种防范措施。题项分别是:我曾经接受过以下火灾风险信息“火灾安全隐患的相关常识(烟花燃放、老化电路、未熄灭烟头等)”,“预防火灾发生的安全措施(建筑防火、安全用火用电、清扫可燃物等)”,“救火和保护自身生命财产安全的方法(毛巾捂鼻、扑灭明火、疏散路线)”。

信息观察基于Wood等[8]和公安消防部门火灾信息整理编制得到。用了三个题项来体现信息观察,分别是在自己所认识的邻居、朋友、亲人、同事当中“有人针对历史火灾事故的伤亡人数和财产损失进行详细的数据统计”,“有人针对火灾风险制定了详细的火灾事故预防计划(购买防火设备、常规预防等)”,“有人针对火灾事故制定了详细的救火逃生以及保护财产的计划(应急出口、灭火常识和逃生知识等)”。

信息交互根据Wood等[8]的信息交互来设计五个题项。包括:在我所了解的火灾风险信息中“大部分火灾风险信息是我主动搜寻的”,“我经常主动搜寻火灾风险信息”,“我会对我搜集到的风险信息进行思考”,“我完全能够理解我所搜寻到的火灾风险信息”,以及“我会与其他人交流讨论我所搜寻到的火灾风险信息”。

反应效能是指采取建议的防灾保护措施是否能够有效地避免威胁的信念。根据Woon等[31]372、Lwin等[32]、Lee[33]有关反应效能的内容编制题项,例如:根据我的经验和主观判断对房屋采取常规和建筑防火减灾措施能够有效的“阻止火灾发生”,“阻止火灾对我的人身安全的影响”,“阻止火灾对我的财产的影响”。

自我效能是指一个人是否有能力采取某种措施的信念。基于Woon等[31]372、Lwin等[32]、Lee[33]的题项设计,编制的自我效能的题项包括“我能够在火灾事故中保护我的人身安全”,“我能够在火灾事故中保护我的财产”,“我针对火灾风险和事故制定了一个非常保险的计划”,“尽管没有人告诉我该如何处理火灾风险和事故,我也能够采取防火减灾的措施”,“在火灾事故发生之前必要时我能够撤退”。

损失感知参考Terpstra等[34]设计4个题项,分别是如果所在地发生火灾“我所在的城市公共设施(道路、公园等)将收到严重的损毁”,“我的房屋以及屋内的财产将受到严重的损毁”,“我和我的家人面临生命危险”,“我正常的工作和日常活动将受到长时间的中断”。

概率感知根据Brenkert-Smith等[27]文中有关概率感知的内容编制以下三个题项:根据我的主观判断“在我拥有该房产产权的时间内,很有可能会发生火灾事故”;“我的财产很有可能会受到火灾事故的威胁”;“我的人身安全很有可能会受到火灾事故的威胁”。

保护行为是根据公安部消防局2014年4月3号《古城镇和村寨火灾防控技术指导意见》和国内外的文献[28, 35, 36]设计的。本文将防火减灾措施分为常规措施和建筑防火投资。常规措施是指一般日常生活中所要注意的防火减灾事项,而建筑防火投资是指要投资金钱来防火减灾。具体题项见表 2。我们采用的是0表示未实施,1表示已实施的0-1量表来测量。

| 表 2 防火减灾措施 |

结构方程模型是一种综合性的统计建模技术,由于它能够有效地处理含有潜变量的问题,被广泛地应用于心理学,经济学、管理学等领域。偏最小二乘(PartialLeastSquare,简称PLS)路径分析方法是结构方程模型估计技术的一种。PLS方法能够克服LISREL方法的“因子不确定”“违背分布假设”等问题,因此本文使用的是Smartpls2.0分析有关风险信息对防火减灾行为的影响。其次,本文也采用了SPSS19.0对人口统计特征和量表的信效度进行分析。

1. 测量模型的检验

对测量模型的检验包括内部一致性信度、内敛效度的检验。内部一致性信度是通过由Fornell和Larcker定义的综合信度来衡量的。[37]内敛效度是由各潜变量的AVE以及相应可测变量的因子载荷来衡量的。测量模型检验结果见表 3。

| 表 3 测量模型检验结果 |

从表 3可以看出,各潜变量的联合信度(Composite Reliability)都大于0.80,说明所有变量都是可信的。所有潜在变量的AVE值均大于0.50(Fornell和Larcker的研究表明AVE的临界值是0.50)而且所有观测变量的因子载荷都高于临界值0.60,由此说明变量的收敛效度都较高。

检验测量模型时,还应该考虑平均变异抽取量AVE平方根值大于其他潜变量的相关系数。这意味着该潜变量所反映的观测变量组与其他潜变量所反映的观测变量有较好的区分效度。由表 4可知这个模型的平均变异抽取量AVE平方根值最小的是0.8051,均大于0.8000。而其他潜变量的相关系数最大的为0.4726,均小于AVE平方根值,说明本模型的各个变量具有较好的区分效度。

| 表 4 平均变异抽取量AVE平方根值与潜变量的相关系数 |

2. 结构模型的检验

一般结构模型的检验由路径系数和显著性水平t值来检验,同时考虑R2的值,一般要求R2的值大于0.20。路径系数反映了潜在变量之间影响的方向和影响程度。R2值反映了模型的预测能力,也反映了模型中内生潜在变量能被前面的潜在变量解释的程度。表 5给出了模型假设检验的结果说明。

| 表 5 模型假设检验结果说明 |

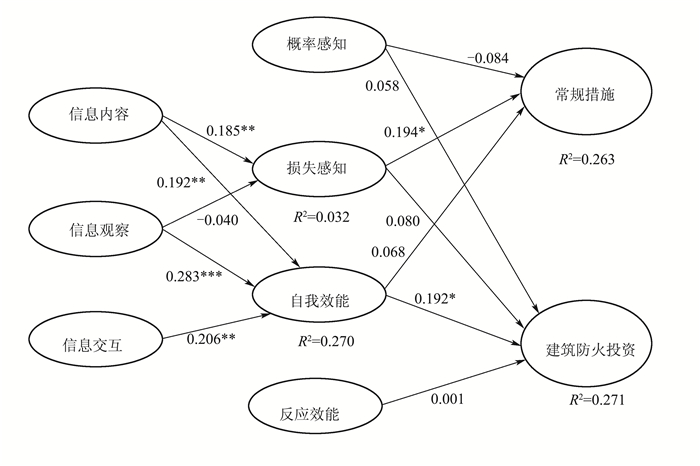

由表 5可以看出信息内容、信息交互对自我效能和损失感知都有正向显著的影响。信息观察和自我效能的路径系数为0.283(t=3.667),说明信息观察和自我效能关系非常显著,但是信息观察和损失感知的路径系数为-0.040(t=0.429),说明信息观察和损失感知的关系不显著,而且是反向的影响。总体说明,风险信息对自我效能和损失感知的影响还是显著的,可以通过风险信息的各个维度来影响人们的风险感知过程。损失感知和常规措施的路径系数为0.194(t=2.041),自我效能和建筑防火投资的路径系数为0.192(t=2.147),说明损失感知对人们实施常规措施有正向显著的影响,自我效能对人们实施建筑防火投资有较大的促进作用。因而说明风险感知过程对保护行为的影响是显著的。可是概率感知和常规措施、建筑防火投资的路径系数分别是-0.084(t=0.765)、0.058(t=0.550),表明概率感知对常规措施负向影响,但是影响不显著,概率感知对建筑防火措施的影响也不显著。可能是人们认为火灾发生概率越大,则防火减灾措施越不足以减灾,从而不采取保护行为。而反应效能和建筑防火投资的关系也不显著。

图 2给出了结构模型的路径系数和R2值,应对评估过程的反应效能,威胁评估过程(损失感知和概率感知)到保护行为(常规措施)的R2为0.263,应对评估过程(反应效能和自我效能)和威胁评估过程(损失感知和概率感知)到保护行为(建筑防火投资)的R2为0.271。R2值都超过了0.200,说明整个模型是有预测能力的。

|

图 2 结构模型的路径系数和R2值 |

本文研究了不同的信息形式,哪些是影响居民认知中介过程的主要因素。问卷调查中的三个维度的风险信息,信息内容对损失感知和自我效能的影响是正向显著的。说明当公众接收到火灾安全隐患的相关常识能提高公众的损失感知,认为自己所在的地区一旦发生火灾,房屋以及屋内的财产将受到损毁,而且家人可能面临生命危险,正常的工作和日常活动将受到长时间的中断。了解预防火灾发生的安全措施、救火和保护自身生命安全的方法等火灾风险信息,能够提高居民的自我效能,认为自己能够在火灾事故中保护财产和人身安全,能够采取积极的减灾措施。同时信息观察和信息交互也能提高公众的自我效能,说明了解认识人(邻居、朋友、亲人等)的火灾事故预防行为、主动搜寻火灾相关的信息、主动与他人交流讨论火灾风险信息,能够提高人们的自我保护意识。因此,各方消防安全工作应该以提高居民的风险感知为出发点,加强消防部门和政府部门对于火灾消防安全宣传和教育工作,有效的风险沟通交流能够提高居民的防火减灾意识。

概率感知对常规措施和建筑防火投资没有显著影响,可能是由于不保护行为的存在,包括宿命论等,认为采取保护措施没有作用,这与多数研究结论一致。而反应效能对建筑防火投资措施没有显著影响,可能是因为居民认为建筑防火投资成本比较大,也可能是由于国家对古建筑翻修改造有一定的限制。

本文研究还发现损失感知对人们实施常规措施有正向显著的影响。居民感知到由于古建筑是以木结构为主,一旦发生火灾,损失可能很严重。火灾使得房屋和财产以及自己和家人的生命安全都将面临很大威胁,居民会在日常生活中实施常规的防火减灾措施。这些常规措施包括安全使用明火、正确使用电器、用后及时断电、定期检查电气线路、不在家中存放易燃物等。研究还发现自我效能对人们实施建筑防火投资有较大的促进作用,表明居民认为采取建筑防火投资能够提升自己的救火和保护自身生命安全的能力。所以相关的消防安全宣传工作可以针对具体的用火用电以及建筑投资来进行,提高居民的防火意识,建立健全完善的古建筑防火机制。

目前国内外关于风险感知的研究多集中于心理学领域,对具体灾害事件风险感知的研究较少。同时现有文献少有研究风险感知与风险适应行为的关系。[14]本文结合具体的火灾灾害,探寻风险感知和风险防范行为的影响,从而使灾害风险感知对制定风险管理政策具有更切合实际的指导意义。本研究拓宽了保护动机理论的应用领域,实证结论验证了保护动机理论。

本研究存在一定的局限性。首先,由于人力物力的限制,我们只调查了安徽省的古建筑群,研究结论的普适性受到一定的影响。其次,没有深入研究其他因素,比如政府部门、公共消防的作用,因此未来可以考虑研究这些因素对于古建筑居民的风险感知和防火减灾行为的影响,进一步探究各变量之间的因果关系。

| [1] | 林发耀. 古建筑火灾隐患整改及消防管理创新[J]. 中国公共安全(学术版), 2013(3): 53–55. |

| [2] | KUNREUTHER H. Disaster Mitigation and Insurance: Learning from Katrina[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2006,604(1): 208–227. DOI: 10.1177/0002716205285685 |

| [3] | 刘军. 古建筑火灾特点与消防安全管理[J]. 消防技术与产品信息, 2012(3): 11–12. |

| [4] | 田思龙, 赵军, 刘国良. 古建筑火灾的成因分析与消防对策研究[J]. 物流工程与管理, 2010(7): 153–154, 160. |

| [5] | 夏强华. 古建筑火灾原因分析与防治探讨[J]. 中国西部科技, 2008, 7(24): 40–41. |

| [6] | SCHERER C W, CHO H. A Social Network Contagion Theory of Risk Perception[J]. Risk analysis, 2003,23(2): 261–267. DOI: 10.1111/risk.2003.23.issue-2 |

| [7] | BINDER A R, SCHEUFELE D A, BROSSARD D, et al. Interpersonal Amplification of Risk?Citizen Discussions and Their Impact on Perceptions of Risks and Benefits of A Biological Research Facility[J]. Risk Analysis, 2011,31(2): 324–334. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01516.x |

| [8] | WOOD M M, MILETI D S, KANO M, et al. Communicating Actionable Risk for Terrorismand Other Hazards[J]. Risk Analysis, 2012,32(4): 601–615. DOI: 10.1111/risk.2012.32.issue-4 |

| [9] | 李华强, 范春梅, 贾建民, 等. 突发性灾害中的公众风险感知与应急管理--以5· 12汶川地震为例[J]. 管理世界, 2009(6): 52–60. |

| [10] | MARTIN W E, MARTIN I M, KENT B. The Role of Risk Perceptions in the Risk Mitigation Process: the Case of Wildfire in High Risk Communities[J]. Journal of Environmental Management, 2009,91(2): 489–498. DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.09.007 |

| [11] | SLOVIC P. Perception of Risk[J]. Science, 1987,236(4799): 280–285. DOI: 10.1126/science.3563507 |

| [12] | CHO J, LEE J. An Integrated Model of Risk and Risk-reducing Strategies[J]. Journal of Business Research, 2006,59(1): 112–120. DOI: 10.1016/j.jbusres.2005.03.006 |

| [13] | FLOYD D L, PRENTICE-DUNN S, ROGERS R W. A Meta‐analysis of Research on Protection Motivation Theory[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2000,30(2): 407–429. DOI: 10.1111/jasp.2000.30.issue-2 |

| [14] | 周忻, 徐伟, 袁艺, 等. 灾害风险感知研究方法与应用综述[J]. 灾害学, 2012, 27(2): 114–118. |

| [15] | PATON D, SMITH L, JOHNSTON D M. Volcanic Hazards: Risk Perception and Preparedness[J]. New Zealand Journal of Psychology, 2000,29(2): 86. |

| [16] | PERRY R W, LINDELL M K. Volcanic Risk Perception and Adjustment in A Multi-hazard Environment[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2008,172(3): 170–178. |

| [17] | WEINSTEIN N D, LYON J E, ROTHMAN A J, et al. Preoccupation and Affect as Predictors of Protective Action Following Natural Disaster[J]. British Journal of Health Psychology, 2000,5(4): 351–363. DOI: 10.1348/135910700168973 |

| [18] | BUBECK P, BOTZEN W J, KREIBICH H, et al. Detailed Insights into the Influence of Flood-coping Appraisals on Mitigation Behaviour[J]. Global Environmental Change, 2013,23(5): 1327–1338. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2013.05.009 |

| [19] | BUBECK P, BOTZEN W J, AERTS J C. A Review of Risk Perceptions and Other Factors That Influence Flood Mitigation Behavior[J]. Risk Analysis, 2012,32(9): 1481–1495. DOI: 10.1111/risk.2012.32.issue-9 |

| [20] | RIPPETOE P A, ROGERS R W. Effects of Components of Protection-motivation Theory on Adaptive and Maladaptive Coping with A Health Threat[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987,52(3): 596. DOI: 10.1037/0022-3514.52.3.596 |

| [21] | GROTHMANN T, REUSSWIG F. People at Risk of Flooding: Why Some Residents Take Precautionary Action While Others Do Not[J]. Natural Hazards, 2006,38(1-2): 101–120. DOI: 10.1007/s11069-005-8604-6 |

| [22] | 钱湘云, 何炜, 耿桂灵, 等. 保护动机理论及其应用的研究进展[J]. 中华现代护理杂志, 2012, 18(4): 377–379. |

| [23] | ROGERS R W, PRENTICE-DUNN S. Protection Motivation theory[M]//Handbook of Health Behavior Research 1: Personal and Social Determinants.New York: Plenum Press, 1997:113-132. |

| [24] | ROGERS R W. A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change1[J]. The Journal of Psychology, 1975,91(1): 93–114. DOI: 10.1080/00223980.1975.9915803 |

| [25] | MADDUX J E, ROGERS R W. Protection Motivation and Self-efficacy: A Revised Theory of Fear Appeals and Attitude Change[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1983,19(5): 469–479. DOI: 10.1016/0022-1031(83)90023-9 |

| [26] | 时勘, 范红霞, 贾建民, 等. 我国民众对SARS信息的风险认知及心理行为[J]. 心理学报, 2003, 35(4): 546–554. |

| [27] | BRENKERT-SMITH H, DICKINSON K L, CHAMP P A, et al. Social Amplification of Wildfire Risk: the Role of Social Interactions and Information Sources[J]. Risk Analysis, 2013,33(5): 800–817. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2012.01917.x |

| [28] | MARTIN I M, BENDER H, RAISH C. What Motivates Individuals to Protect Themselves From Risks: the Case of Wildland Fires[J]. Risk Analysis, 2007,27(4): 887–900. DOI: 10.1111/risk.2007.27.issue-4 |

| [29] | LION R, MEERTENS R M, BOT I. Priorities in Information Desire About Unknown Risks[J]. Risk Analysis, 2002,22(4): 765–776. DOI: 10.1111/risk.2002.22.issue-4 |

| [30] | KELLENS W, ZAALBERG R, DE MAEYER P. The Informed Society: An Analysis of the Public's Information-Seeking Behavior Regarding Coastal Flood Risks[J]. Risk Analysis, 2012,32(8): 1369–1381. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2011.01743.x |

| [31] | WOON I, TAN G W, LOW R. A Protection Motivation Theory Approach to Home Wireless Security[EB/OL].(2005-12-31)[2016-05-08].http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1237&context=icis2005. |

| [32] | LWIN M O, LI B, ANG R P. Stop Bugging me: An Examination of Adolescents' Protection Behavior Against Online Harassment[J]. Journal of Adolescence, 2012,35(1): 31–41. DOI: 10.1016/j.adolescence.2011.06.007 |

| [33] | LEE Y. Understanding Anti-plagiarism Software Adoption: An Extended Protection Motivation Theory Perspective[J]. Decision Support Systems, 2011,50(2): 361–369. DOI: 10.1016/j.dss.2010.07.009 |

| [34] | TERPSTRA T, LINDELL M K. Citizens' Perceptions of Flood Hazard Adjustments an Application of the Protective Action Decision Model[J]. Environment and Behavior, 2013,45(8): 993–1018. DOI: 10.1177/0013916512452427 |

| [35] | KOBAYASHI M, ZIROGIANNIS N, ROLLINS K, et al. Estimating Private Incentives for Wildfire Risk Mitigation: Determinants of Demands for Different Fire-Safe Actions[EB/OL].(2010-07-07)[2016-05-08].https://www.researchgate.net/profile/Kimberly_Rollins2/publication/228347891_Estimating_Private_Incentives_for_Wildfire_Risk_Mitigation_Determinants_of_Demands_for_Different_Fire-Safe_Actions/links/004635168436dd4bb3000000.pdf. |

| [36] | MCFARLANE B L, MCGEE T K, FAULKNER H. Complexity of Homeowner Wildfire Risk Mitigation: An Integration of Hazard Theories[J]. International Journal of Wildland Fire, 2012,20(8): 921–931. |

| [37] | FORNELL C, LARCKER D F. Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics[J]. Journal of Marketing Research, 1981,18(3): 382–388. DOI: 10.2307/3150980 |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19