我国大陆海岸线漫长,自鸭绿江口至北仑河口,全部长度达到1.8万多公里,中华民族在几千年前已经开发和利用海洋资源,是世界上最早从事海洋开拓的民族之一。例如,海洋渔业有7 000年历史,海水制盐至少有5 000年历史;在先秦时代就开始海耕作业;公元前6世纪建设舟师;明朝郑和七次下西洋,以远航组织严密、人数众多、规模庞大和技术先进为特征,被称为中国航海史上最辉煌的壮举。孙光圻[1]认为海洋强国受到当时历史条件和生产力水平的限制。但是,纵观我国的海洋发展历程,可以发现,由于农业文明占主导地位的影响,形成重陆轻海的大陆观念,虽然航海技术先进但航海经济效益低下,视大海为地理障碍和天然屏障,而不是贸易通道和资源宝库。[1]海洋意识和海权意识缺乏、海军力量薄弱以及海防废弛,导致近代中国遭受海洋方向的外敌入侵。

人类社会工业文明的后期,随着环境污染严重和大陆资源枯竭,世界各国普遍意识到海洋开发的重要性,全球围绕海洋国土和海洋资源的争夺越来越激烈,海洋权益纠纷频繁发生。郑克芳、邢建芬等[2]认为在此背景下,我国黄海、东海和南海的海权之争越来越严峻,周边国家的海洋权益问题不断凸显,主要话题涉及岛屿主权归属、海域划界以及由此引发的资源开发争端等。其中,南海争议涉及东盟五国,呈现复杂多变的局面。相比其他海域,南海幅员辽阔,不仅海洋资源丰富,有重要的经济价值,而且是连接印度洋和太平洋的国际航运通道,具有重要的军事价值。因此,南海海权事关国家安全和长远发展,南海权益是国家核心利益所在。

为了经略和管控南海,需要基于南海地理特点、资源要素和通道价值,选择合适的主导性海洋产业,大力发展海洋经济。本文综合区域经济理论和主导产业选择理论,提出构建南海经济圈、发展现代海洋产业的设想。通过比较分析国外和我国东部沿海四大经济圈的海洋产业现状及海洋经济发展经验,以经略南海为战略目标,选择智慧南海、海洋运输和航运、海洋渔业、海洋高新和海事以及海洋教育和科研为主导的现代海洋产业。

二、 海洋产业选择的国际经验 (一) 科技与金融支撑的美国海洋产业美国GDP的80%与海岸地区有关,超过半数的美国人居住在海岸带80公里范围内,海洋对于美国社会经济运行具有重要影响。美国地理位置和自然资源得天独厚,一方面,拥有1 400万平方公里的海域面积,海洋资源丰富,海洋经济发展成绩显著;另一方面,美国陆域资源也非常丰富,相比海洋经济,其陆域经济甚至发展更加成熟。陈颖辉[3]比较主要国家的海洋产业发展情况,认为美国与日本、英国等陆域资源有限的国家不同,凭借陆域经济所带来的强大科技及金融支持,美国围绕高科技领域的海洋产业发展海洋经济,主要选择海洋油气产业、海水淡化业和海洋新能源以及海洋生物制药等为支撑的新型海洋产业。

美国是最早在海洋油气业领域开展海洋石油开发的国家,墨西哥湾离岸油气生产平台,大约为美国提供25%的原油产量和15%的天然气产量,海洋油气已经成为美国海洋经济的支柱产业。在海水淡化行业,美国是最早采用电渗析海水淡化技术的国家,进而开发出反渗析淡化技术。朱淑飞、薛立波[4]的研究发现,美国海水淡化装置约占全球15%的市场份额,接近缺水严重的西亚国家沙特阿拉伯。美国海洋新能源业起步较早,在盐差能发电的海洋温差发电系统方面,美国是最早提出的国家。据统计,美国大西洋和太平洋沿岸的风力资源丰富,全部可转化电能为1 900千兆瓦。美国在海洋生物制造业方面居世界领先地位,利用先进的海洋生物技术,能够从各种海洋生物体中提取活性物质,用于制作抗生素和抗肿瘤药物等。同时,由于滨海旅游业得到政府的大力支持,沿海各州的旅游收入占旅游总收入的比重较大,达到85%左右。在沿海地区度假的美国人数每年达到1.8亿,迈阿密已经发展成为世界最大的邮轮旅游中心和邮轮母港。滨海旅游业的发展,进一步促进了海洋产业发展。

(二) 依靠高新技术支撑的日本海洋产业日本国土构成包括四大岛和几千个小岛,以200海里专属经济区为标准来看,总海域面积达450多万平方公里。由于陆地资源极其匮乏,日本的社会生产生活严重依靠海洋资源,海洋经济比较发达,海洋产业和临海产业的总产值占日本国内生产总值的50%,沿海地区容纳了全国52%的人口和72%的工业。从20世纪60年代开始,日本政府把经济发展重心从重工业、化工业转到海洋产业,围绕海洋交通业、海洋渔业和近海旅游业、海洋资源等,形成基于高新技术的现代海洋产业体系。

日本的海洋渔业遵循远洋和近海并重的布局,一是利用所具备的公海寻渔能力,扩大在公海的捕鱼量,另外利用高新技术,在近海发展“资源管理型渔业”和“创造培育型渔业”。日本大约99.8%的贸易量和近40%的国内交通运输通过海洋运输来实现,海运业发展受到格外重视。商船三井、日本邮船和川崎汽船等三大航运企业,在各自优势领域发挥着重大作用:商船三井的运输业务主要集中在铁矿石、石油和天然气等方面;日本邮船则围绕客运、邮政和快递等开展业务,并且具备明显优势;川崎汽船主要围绕资源和集装箱货运开展主营业务;日本的近海旅游通过建设大型游轮观光码头、入境便利化等措施,一直专注于吸引亚洲国家的观光游客。在海洋资源业方面,日本在夏威夷东海浅海区发现含有大量稀有金属的矿产,在墨西哥海东太平洋一侧公海进行海底热水矿床的探测,以及在太平洋中部和西部的公海进行探测等。

(三) 发挥地理位置优势的新加坡海洋产业新加坡位于马来半岛南端,马六甲海峡的东出入口,地理位置优越,北面隔着柔佛海峡紧邻马来西亚,南部则隔着新加坡海峡与印尼巴淡岛相近。新加坡位居太平洋和印度洋之间的链接处,是地球东西方向海洋运输的关键枢纽。依靠“弹丸之地”,新加坡创造了经济奇迹,成为举世闻名的繁荣富庶之地,海洋经济起到了至关重要的作用。新加坡的地理位置及其特点,使其成为全球最具战略地位的航运中转港口国家,其海洋产业以航运为主,临海工业和海洋旅游为辅,其他海洋产业则是补充。

以航运交通的通航港口为例,世界上多达600多个港口与新加坡建立了通航关系,进入21世纪以来,新加坡港口的集装箱吞吐量连续超2 000万标箱,这代表着在全球每5个中转箱中有1个会从新加坡经过中转,因此新加坡港口号称全球最繁忙港口。为了服务航运业,新加坡通过逐步改建和新建集装箱专用码头,大力兴建集装箱专用泊位,结合实施积极的集装箱中转政策,与政府管理部门和相关行业建立紧密协作关系,成为地处东南亚的集装箱国际中转中心。在临海工业方面,新加坡以服务集装箱国际中转为目的,衍生出众多的附加功能和业务,包括国际船舶燃料销售、国际箱管和租赁、国际船舶换装和修造等,通过与世界著名石油公司-蚬壳石油和埃克森美孚合作,成为世界第三大炼油国,建有亚太最大的油库,每天炼油产量为139万桶,约占全球的1.52%。在旅游业方面,新加坡依托多元化的人文风貌、稳定的社会秩序和良好的经济环境,创造各种新的海洋旅游项目,以满足和创造市场需求。据统计,每年来新加坡旅游的人次达到1 000万以上,旅游业年收入达90多亿美元。

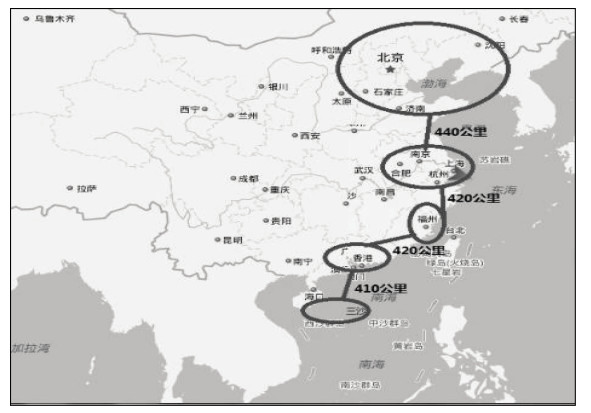

三、 中国东部沿海四大经济圈海洋产业分析中国东部的渤海、黄海、东海和南海,依托便利的国际海上通道,在国际分工合作的框架下发挥资源禀赋,促进区域经济发展,演化出四大经济圈的格局,分别是环渤海经济圈、长三角经济圈、海峡西岸经济圈和珠三角经济圈。各个经济圈由若干城市群构成,通过选择合适的主导产业获得集聚发展,相邻经济圈的边界距离在400公里左右。如果把经略南海的区域经济发展称为“南海经济圈”的话,南海经济圈距离相邻的珠三角经济圈也是400公里左右,如图 1所示。这样我国东部沿海国土将会形成边界相邻距离400公里左右的五大经济圈,其中,前四个经济圈以陆地为空间布局,产业布局是外向型经济为主;南海经济圈空间布局是海洋和陆地的结合,海洋产业面向内陆和国际。

|

图 1 我国沿海经济圈位置和距离 |

环渤海经济圈本质上属于复合型经济发展区域,包括三个次级经济圈-辽宁半岛圈、京津冀圈和山东半岛圈。其中,山东半岛圈有两个发展区域,即山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。

1.环渤海经济圈产业布局特点

环渤海经济圈在空间布局上形成京津冀、辽东半岛、山东半岛三个互相竞争、相互依托的产业带,其中高附加值、高科技含量的新型产业主要集中在京津冀经济带中。北京的知识型产业密集度是全国平均水平的6倍,有全国最大的中关村电子信息产业集聚区,聚集了大批软件开发及信息技术的优秀人才。天津是全国最大的电子通讯设备、液晶显示器生产基地。河北省的支柱产业是钢铁、冶金、煤炭和石油化工等重工业,河北曹妃甸工业区把高新技术产业纳入新型工业化基地建设,大力发展新能源、新材料、节能环保和光电子、先进制造与智能化以及电子信息等新兴产业。

辽东半岛和山东半岛在原有老工业技术基础上进行革新,各自发展出满足区域需求的产业形态。山东省的支柱产业包括柴油机、推土机和重型变压器等重型机械设备,辽宁省以冶金、石化、装备制造和农产品加工业等为支柱产业。从产业布局状况看,环渤海经济圈形成错位发展、较为完备的工业体系,在产业结构上呈现“二、三、一”的结构特征,即第二产业占主要地位,工业化程度较高,如表 1所示。

| 表 1 2013年环渤海5省市地区生产总值构成 |

2.环渤海经济圈海洋产业选择

1996年到2012年是环渤海经济圈海洋产业的快速发展期。1996年,环渤海经济区的海洋产业产值为887.16亿元,到2012年,海洋产业产值快速增长到18 078亿元,平均年增长率为21.63%,增长了20倍。李东兵、马晓琳[5]发现环渤海经济圈的海洋产业对区域经济总产值的贡献率从6.5%增长到15.8%。2015年海洋产业产值达23 437亿元,占全国海洋生产总值的比重为36.2%。综合分析发现,环渤海经济区的海洋产业结构变化趋势不显著,总体呈现第一产业比重下降、第三产业比重上升、第二产业比重基本不变的发展趋势。环渤海地区的不同区域之间,由于资源环境和经济水平等存在差别,海洋主导产业发展各有侧重,具体选择如表 2所示。

| 表 2 环渤海经济圈海洋产业结构 |

3.环渤海经济区海洋产业政策措施

环渤海经济区针对海洋产业发展制定相应的政策措施。以辽宁省为例,其海洋经济发展目标具体是到“十二五”末,大幅度提高海洋资源利用率、优化海洋三次产业结构,重点围绕海洋优势产业与海洋新型产业推动海洋科技创新。河北省以提高海水综合利用技术为目标,重点发展海水综合利用产业,研制具有自主知识产权的关键设备。天津市的海洋经济发展目标是重视海洋科技进步,通过转变海洋经济发展方式,大力发展海水淡化工程,到“十二五”末的海洋生产总值达到5000亿元。山东省采取不同的措施发展海洋三次产业,通过培育战略性新兴产业,培育海洋优势产业集群。

(二) 长三角经济圈长三角经济区位于长江入海口的冲积平原,称为中国第一大经济圈,以上海为中心,南京、杭州为副中心,由江苏、浙江和安徽三省近30个城市组成。

1.长三角经济圈产业布局特点

按照产业结构优化升级规律,长三角地区经过长期发展,呈现第一产业占比小、二三产业平分秋色的局面。上海的重工业化程度最高,近几年呈现显著下降趋势,其次是江苏,浙江重工业化程度明显低于上海和江苏,具体见表 3。

| 表 3 2013年长三角地区生产总值构成 |

长三角的产业布局有以下特点:上海通过优化产业空间布局,积极推进国际金融中心、航运中心和贸易中心以及全球科创中心建设,加快构建与现代化国际大都市相适应的现代产业体系。江苏的交通运输仓储业、工业和建筑业以及邮政业和其他第三产业增加值占居长三角地区的首位。浙江的金融业比较发达,产业增加值贡献大。长三角产业发展表现为上海的第一、二产业正在逐渐向周边区域转移的趋势。

2.长三角经济圈海洋产业选择

根据陈烨[6]的研究,长三角经济圈的海洋产业产值经历了快速发展期,从1996年的749.62亿元增长到2012年的15 440亿元,增长接近20倍,平均增长率是21.9%,对区域经济产值的贡献率则从1996年的5.7%增加到2012年的14.2%。其中,海洋产业产值从2001年之后变动较大,表现为对地区国民经济的贡献在经过2000-2004年的快速增加后,增长幅度逐渐萎缩,逐渐接近14%的水平。2015年,长三角地区海洋产业产值为18 439亿元,占全国海洋生产总值的比重为28.5%。长三角经济圈二省一市的海洋支柱产业各有不同,具体如表 4所示。由于产业结构逐渐平衡优化,海洋第三产业在长三角经济区占据了优势,比重达到50%以上,海洋三次产业比重为3.6:45.4:51.0。

| 表 4 长三角经济圈海洋产业结构 |

3.海洋产业发展政策

长三角经济圈二省一市的海洋产业发展政策各有特点。例如,江苏省海洋产业发展政策是要构建现代海洋产业体系,重点通过优化海洋产业结构,提高海洋科技贡献率,大力控制海洋环境污染。上海市的海洋产业发展规划注重与相邻区域-宁波市的合作,通过与宁波签订海洋产业发展项目,推动海洋综合管理,保护海洋生态系统,形成长三角经济区内海洋产业与区域海洋合作的长效发展。浙江省的“一核两翼三圈九区多岛”的规划格局,体现了现代海洋产业体系的发展目标。

(三) 海峡西岸经济圈海峡西岸经济圈是指台湾海峡西岸,以福建为主体的周边地区,其中福州、厦门、宁德、泉州、温州、汕头是海峡西岸经济区的六大中心城市。海峡西岸经济区因位于台湾海峡西岸而得名,它占据东海与南海的交通关键位置,其中的福建省作为我国的重要海洋省份,具备发展海洋产业的多种优势。

1.海峡西岸经济圈的产业布局

海峡西岸经济区在制造业方面有很强优势,虽然制造业的结构变化比较大,但是在产业结构升级与制造业部门技术水平的提高方面发展缓慢。海峡西区的计算机、通信设备及其他电子设备制造业发展速度较快,属于该区域制造业中的主导产业。在制造业结构方面,海峡西区与临近的浙江、广东和江西三省存着同构化,其中,与广东省的产业结构存在突出的重合现象。海峡西岸经济圈三次产业的关系正在发生变化,具体表现为第一产业比重下降、第二产业比重提升和第三产业比重保持不变。具体情况见表 5。

| 表 5 2014年度海峡西岸地区生产总值 |

2.海峡西岸经济圈的海洋产业选择

海峡西岸经济圈以福建省为主体,优越的港口岸线条件和优美的海岸、海岛景观有利于发展临港产业和滨海旅游业。陈传明[7]认为福建省在海洋可再生能源、现代海洋渔业和海洋生物医药、海洋油气业和海水综合利用等海洋战略性新兴产业方面潜力巨大。王端岚[8]的研究发现,福建省在2006年的海洋经济总产值达2 989亿元,占全省生产总值比重为24.4%,总量居全国第四位。1996年海洋经济增加值是272亿元,2006年达到837亿元,年均增长达11.8%。2015年,福建省海洋生产总值达到6 880亿元,海洋经济已成为福建省国民经济的重要支柱,诸多发展指标位列全国前列。其中,远洋渔业综合实力居全国首位,人均占有量是全国第一,水产品出口创汇位居全国第一,海水产品总产量居全国第二位。

3.海峡西岸经济圈的海洋产业规划

海峡西岸经济圈的福建省提出“海洋经济发展达到全国先进水平”的目标:到2020年,全省海洋生产总值突破15 000亿元,建成具有区域特色和竞争力的海峡蓝色产业带和海洋经济强省。海洋产业以产品高端、技术高端为主要特征,构建核心竞争力强的现代海洋产业体系,海洋开发空间布局进一步优化。充分发挥邻近台湾地区的便利,加强福建和台湾两地之间的海洋产业融合,形成两岸共同发展的新格局。在海洋科技创新能力和教育水平、人才实力方面争取达到全国前列。

(四) 珠三角经济圈珠三角经济圈由珠江三角洲区域的9个地级市组成,包括三个次级经济圈,分别是广佛肇、深莞惠和珠中江。在三个次级经济圈中,“广佛肇”经济总量最大,产业互补性最突出,优势最明显。

1.珠三角经济圈产业布局

珠三角经济圈依靠改革开放政策和毗邻港澳的独特区位优势,利用低成本来吸引港澳台制造业向内地转移,从而带来劳动密集型的“三资”企业在珠三角地区大量聚集,结果形成与港澳台“前店后厂”的分工合作模式。在金融危机持续影响的背景下,珠三角经济圈外向型依赖过高、产业过于低端、缺乏国际竞争力和抗波动风险能力低的缺点逐渐显现。从珠三角经济圈的工业产业结构来看,高新技术产业所占的比重较低,劳动密集型产业所占的比重较高,低技术含量和低附加值的产业长期占据着产业主导地位,而且加工业的技术含量比较低、生产技术相对落后,导致大量关键设备严重依靠进口。各产业比重具体见表 6。由于加工企业是贴牌生产,缺乏自主知识产权,使得核心技术和关键设备严重依赖进口,制约了珠三角产业结构的转型升级。

| 表 6 2013年珠三角地区生产总值构成 |

2.珠三角经济圈海洋产业选择

珠三角经济圈海洋经济发展迅速,根据国家发改委和海洋局的报告[9]135-138显示,2015年,广东省实现海洋生产总值达到13 796亿元,占广东省GDP的18.9%,占全国海洋生产总值的比重为21.3%,连续21年占据全国首位。珠三角经济区海洋产业产值对区域生产总值贡献率一直变化不大,在1996年达到17%后,2000年反而下降到12%,近年来恢复到20%并基本保持稳定。珠三角经济区的海洋三次产业比重一直表现为第一与第三产业比重下降、第二产业比重上升的现象,但是总体来看,海洋第三产业比重一直保持50%以上。

3.海洋产业发展规划

在珠三角经济圈的《广东海洋经济综合试验区发展规划》中,广东省确立了海洋经济强省的目标,出台了一系列海洋产业发展政策,重点发展本地区的海洋优势产业,大力培育海洋新兴产业,不断扩大临海工业的比重。其他相关政策包括:《广东省发展滨海旅游业实施方案》《广东省发展海洋新兴产业及海洋科技实施方案》和《广东省发展临海工业实施方案》等。

四、 南海经济圈构建设想和主导产业选择 (一) 南海经济圈构建设想南海位于中国东南方的陆缘海,被中国大陆、中国台湾岛、菲律宾群岛、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国半岛、柬埔寨和越南(属于中南半岛) 所环绕,东北至台湾海峡,西南至(马六甲海峡东头的) 新加坡海峡,南至巴东岛和勿里洞岛,通往爪哇海。南海水域面积约365万平方公里,等于中国渤海、黄海和东海总面积的3倍,居世界第三位。

由于南海远离国家政治中心和经济中心,距离最远的环渤海经济圈1 600公里以上,距离最近的珠三角经济圈也有400公里,而且海南岛本岛以农业和旅游业为主,海洋产业主要是一次产业的海洋渔业。从目前已经发展成熟的四个沿海经济圈来看,依靠海上通道参与全球分工合作,大力发展适合区域禀赋的陆域经济,产业布局主要是依托陆地的重工业、制造业、新能源和化工业以及交通运输业等,海洋产业主要由海洋渔业和海洋装备、海洋运输等构成的一、二次海洋产业,目前正在向服务以上各类产业的现代服务业转型。面向经略南海的南海经济圈战略构想,以实现对南海的有效管控、实际开发应用为目的,与我国四大经济圈的海洋产业发展有共性的地方,更需要突出自身特色。

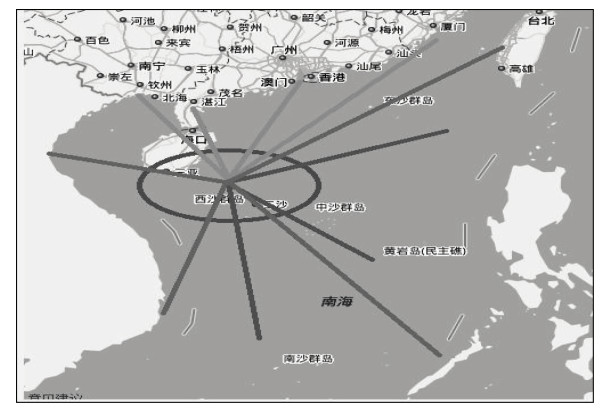

南海经济圈的地理选择,相比于其他经济圈依托陆地不同,南海经济圈面向经略南海为战略目的,产业位置规划适合海洋和陆地相辅相成的布局,主要以海南岛本岛南部和三沙市以及二者之间的无争议海域为产业基地,辐射范围面向周边的国内和国际,具体如图 2所示。于文金、邹欣庆等[10]认为南海地理位置独特,位于国内和国际区域经济合作的关键节点,发展潜力巨大。南海经济圈周边有“泛珠三角”经济协作区、北部湾经济圈、“海上丝绸之路”以及中国-东盟自由贸易区等。辐射范围可以分为三个层次:第一层次辐射为内辐射,包括海南本岛和广西、广东南部;第二层次是海向辐射,包括西沙群岛、中沙群岛以及南沙群岛等;第三层次辐射范围更加广泛,包括我国台湾、菲律宾、越南等东盟国家和国际。

|

图 2 南海经济圈构建设想 |

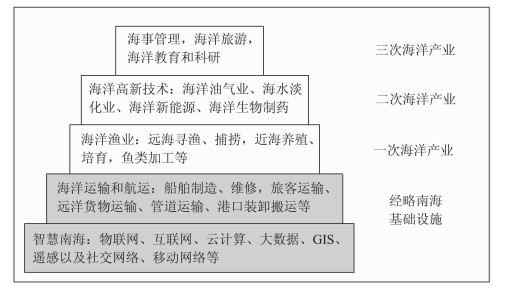

借鉴张呈念、徐宝晨等[11]提出的海洋产业群落理论,以经略南海为目标,南海经济圈海洋产业选择以智慧南海、海洋运输、海洋渔业和旅游、海洋高新技术、海洋教育与科研等为主导,产业结构和关系如图 3所示。在稳固和开拓当前海洋渔业、海洋旅游业的基础上,首先是做好海洋基础设施建设,即建设智慧南海,包括南海的海洋运输、海洋通信和海洋感知。其中,海洋通信和海洋感知的智慧南海建设,是经略南海的基础。另外,由于南海是重要的国际海运通道,地理位置极其优越,可向新加坡学习,发展高效的航运产业。其次是学习日本,发展远洋和近海并重的海洋渔业,远洋渔业通过遥感技术提高南沙群岛和公海的寻渔能力,近海则以资源管理型和创造培育型为主。再次是中国的海洋经济发展与美国有着很大的相似之处,中国和美国的陆地资源辽阔,大陆经济发展的也相对成熟,所以在南海的产业也应该以高科技产业为主,可以学习美国发展以海洋油气业、海水淡化业、海洋新能源、海洋生物制药业等新型海洋产业,以及与之相对应的海洋教育和科研产业。最后是以服务南海海洋产业为目标的海洋教育和科研以及海事管理等产业。

|

图 3 海洋产业选择及结构关系 |

1.智慧南海产业

智慧南海的相关技术和产业是开发海洋资源的基础,其本质是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合南海运行核心系统的各项关键信息,从而对包括航运、渔业、环保、公共安全、海洋服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。智慧南海利用先进的信息和通信技术,实现南海的智慧式管理和运行,进而为南海经济圈中的产业、企业和居民创造更美好的生产经营空间,促进南海的绿色和谐以及可持续发展。环渤海经济圈、珠三角经济圈和长三角经济圈的信息产业发达,尤其京津冀的软件和信息技术、珠三角经济圈的半导体是当地区域发展的主导产业,可以对智慧南海提供技术支持。

2.海洋运输和航运产业

南海位于太平洋和印度洋之间,所有通过南海的空中和海上航线必须经过该区域。南沙群岛、中沙群岛等岛屿的地理位置优越,要积极发展海上航运业,尤其是海洋运输中转业务。一是为了充分利用南海油气资源,积极探索管道运输建设;二是在港口建设方面,有序推进海南沿海港口建设,合理规划在海口、琼海和陵水、三亚的港口功能和布局,着力提升港口保障能力和服务水平,探索智慧港口建设;三是推进港口与临港产业园区的积极对接和联动发展,加快港口物流规划建设。

3.海洋渔业

南海渔业资源丰富,分布于各海域的鱼类达到1 500多种,其中的海带、龙虾、螺、贝以及海龟、海参等海产异常丰富。发展海洋渔业,一是研发新的海上作业技术,打造渔业生产、渔业加工与渔业休闲一体化的现代高科技渔业;二是合理调整拓展养殖空间,加快推进标准化健康养殖,大力推进南海牧场建设;三是严格控制近海捕捞,大力发展远洋渔业,形成近海养殖育种、远海寻渔捕捞的格局;最后是积极发展水产品精深加工业,健全产业链营销体系。

4.海洋高新技术产业

第一,油气与矿产业。南海蕴藏着丰富的矿产资源和油气资源,据初步探测,南海至少存在250个油气田,有12个具备成为大型油气田的可能性。南海的海底蕴含着巨大“可燃冰”带,储存总量占据中国石油总量的一半左右。因此,应利用高科技,推动开采矿藏和勘测油气,积极推动近海的油气资源与矿产开发。通过勘探技术创新,实施深水区的油气勘探开发进程,大力提高深远海的油气与矿产产量。

第二,新能源产业。南海不仅蕴藏着丰富的矿物油气资源,在波能、潮汐能、密度差能、温差能以及压力差能等绿色海洋动力资源方面,也具有很大开发潜力。例如,在海上风电开发建设方面,通过优化开发空间,积极扶持与农渔业兼容发展的风电建设,加强海上风电输电规划,完善配套基础设施。在海洋能开发建设方面,大力推动近岸万千瓦级潮汐能电站建设、海岛多能互补独立电力系统和近岸兆瓦级潮流能电站建设等示范工程。

第三,生物制药业。林香红、高健等[12]研究了世界新兴海洋产业发展历程,认为海洋生物药物和生物制品是主要的海洋产业发展分支。南海具备发展海洋药物和生物制品的海洋资源基础条件,通过南海海洋生物新技术、新产品的产业化等多种措施,大力研发海洋生物资源新物质和海洋生物制品的新功能。尽快构建海洋生物和药物资源的陈列样品库,大力推动海洋生物的公共服务及创新平台建设。在海洋保健品和功能食品方面,通过海洋生物制品的研发、生产和检测,围绕海洋药物和生物制品的生产装备,切实提高各方面的研发制造能力,可以考虑在海口、三亚建设海洋药物和生物制品产业基地。

5.海洋旅游、海事管理、海洋教育和科研等

南海地区开发相对较少,整个岛屿自然环境优美,根据全域旅游的内涵,对不同区域、不同海域实施科学规划,尤其要对海南的优势旅游资源-海岛和滨海等旅游资源合理规划,注重滨海度假区和生态旅游示范区建设。为此,要积极完善、提升港口码头的旅游服务功能,可以考虑把海口、三亚建设为邮轮旅游母港。凭借优美的海洋生态环境,大力发展游艇和帆船等海上运动休闲旅游产业,积极规划游艇基地建设。

随着海洋产业的发展和规模扩大,需要加大海事监管能力,及时处理海上的一切相关事项(如航海、造船、验船、海事海商法、海损事故处理等),针对海事、智慧南海、海洋渔业和培育、海洋高新和旅游等,提供高水平的海洋教育、研究和培训等。

五、 结论与启示国家经济发展和产业布局重点围绕沿海的环渤海经济圈、长三角经济圈、海峡西岸经济圈和珠三角经济圈四个经济圈进行,各个经济圈通过渤海、黄海、东海和南海等海域通道与世界各国建立国际贸易关系,通过分工合作形成各具特色的产业布局,每个区域的渔业和油气资源不同程度得到开发。以上四个经济圈经济力量雄厚、产业完善,但是由于距离南海比较遥远,对南海海域的经济辐射和产业支持力度有限。南海是我国国土范围最广、海洋资源最丰富的海域,为了开发南海资源,实现经略南海的国家战略,学习借鉴国外发达国家的海洋经济和海洋产业选择经验,结合我国沿海四个经济圈的主导产业和海洋产业布局,按照经略南海基础设施、海洋一次、二次和三次产业的依存关系,提出南海经济圈的海洋产业布局。主要研究结论与启示如下:

(1) 世界主要发达国家的海洋产业选择与本国的经济优势紧密结合。美国陆域经济发达,研发能力和金融实力强大,在海洋工程装备、海洋生物制药、海洋新能源和海洋旅游等资金密集和技术密集型的海洋产业发展方面,既有陆域经济的技术力量支持,又有传统金融机构、风险投资机构利用金融优势,发挥更加重要的资金支撑作用。日本国土狭小,为了充分利用广阔的海域资源,大力发展基于高新技术的海洋产业,尤其在海洋渔业方面,具备很高的公海寻渔能力和近海培育、管理能力。新加坡的海洋产业发展主要是依托其连接太平洋和印度洋的地理位置优势,重点发展航运业以及配套产业,成为世界性的航运中转港口。

(2) 中国四大经济圈以城市群的集聚发展为表现形式,一系列产业互补的城市群组成区域经济发展的动力,符合集聚发展带来规模经济从而促进经济增长的基本理念。环渤海经济圈由三个产业互补发展的次级经济圈构成,京津冀圈的软件开发和信息技术、电子通讯设备和新材料等知识型产业集聚;辽东半岛重点发展装备制造和冶金化工类产业;山东半岛以重型机械设备为主导产业。长三角经济圈的第一产业比重小,二三产业大抵相当,江苏的主导产业是工业、建筑业和交通仓储业,浙江金融业发达,上海正在建设现代产业体系。海峡西岸经济圈以福建省为主体,处在两大经济圈-长三角经济圈和珠三角经济圈之间,一直把通信设备和电子产品作为主导产业。珠三角经济圈的经济发展起点是“三资”企业,主要进行服装、半导体和电子产品的贴牌生产、国际销售是发展动力。

(3) 四个经济圈的产业布局各具特色,但是,海洋产业选择存在很大共性,都是偏向海洋一、二次产业。环渤海经济圈的地理范围广阔,次级经济圈的社会经济发展水平差异大,但是海洋产业都是以海洋渔业、海洋交通运输业、海洋旅游业和海洋化工业为主导。长三角经济圈各个区域的社会经济发展水平差异不大,海洋产业选择以海洋交通运输业、海洋船舶工业和海洋旅游业为主。海峡西岸和珠三角两个经济圈的产业重合度较高,海洋产业以海洋渔业、海洋旅游业和临港产业为主导。

(4) 为了实现经略南海的国家战略,需要在经济上加大对南海及其岛屿的开发力度。为此,本文从宏观上提出南海经济圈的规划、开发和建设,地理布局以海南本岛和三沙市以及二者之间的海域为产业基地,海洋产业选择借鉴发达国家海洋产业发展经验,遵循紧密结合南海资源和既有产业的原则,同时,参考我国东部沿海四个经济圈的海洋产业布局现状和蒋元涛[13]的观点,提出智慧南海、海洋运输和旅游、海洋渔业、海洋高新以及海事、海洋教育和科研为主导的海洋产业构成。从经略南海的国家政策来看,应该形成可操作的具体计划,从国家可持续发展的资源战略出发,综合国家重点投资、地方企业参与、加强与外资公司合作等多种形式,构建以我为主、联合开发的局面,把南海建成国家战略油气基地、深海渔业基地和旅游观光基地。

| [1] | 孙光圻. 海洋强国的核心是航海强国[J]. 世界海运, 2014(1): 1–4. |

| [2] | 郑克芳, 邢建芬, 李欣泽, 等. 由我国周边海域紧张局势引发的思考-其它海洋强国立法对我国的借鉴意义[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2013, 15(6): 31–35. |

| [3] | 陈颖辉. 世界主要海洋强国的发展战略及对中国的启示[J]. 中国物价, 2011(9): 65–68. |

| [4] | 朱淑飞, 薛立波. 国内外海水淡化发展历史及现状分析[J]. 水处理技术, 2014, 40(7): 12–16. |

| [5] | 李东兵, 马晓琳. 环渤海地区的海洋产业结构分析[J]. 大连海事大学学报(社会科学版), 2015, 14(1): 1–4. |

| [6] | 陈烨.沿海三大经济区海洋产业与区域经济联动关系比较研究[D].青岛:中国海洋大学, 2014. |

| [7] | 陈传明. 福建省海洋资源的合理开发利用研究[J]. 海南师范学院学报(自然科学版), 2004, 17(4): 383–386. |

| [8] | 王端岚. 福建省海洋产业结构变动与海洋经济增长的关系研究[J]. 海洋开发与管理, 2013(9): 85–90. |

| [9] | 国家发展改革委员会和国家海洋局. 中国海洋经济发展报告2016[M]. 北京: 海洋出版社, 2016 . |

| [10] | 于文金, 邹欣庆, 朱大奎. 南海经济圈的提出与探讨[J]. 地域研究与开发, 2008, 27(1): 6–10. |

| [11] | 张呈念, 徐宝晨, 杨加付. 海洋产业群落分析与探索[J]. 科技管理研究, 2015, 35(2): 177–180. |

| [12] | 林香红, 高健, 张伟, 等. 世界新兴海洋产业发展研究综述及借鉴[J]. 科技管理研究, 2015, 35(14): 114–120. |

| [13] | 蒋元涛.经略南海背景下南海经济圈的构建和海洋产业选择[EB/OL], 21世纪海上丝绸之路三亚论坛, (2016-01-08)[2016-12-03]. http://www.hq.xinhuanet.com/news/2016-01/08/c_1117712833.htm. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19