2. 华南理工大学 新闻传播学院, 广东 广州 510006

2. School of Journalism and Communication, South China University of Technology, Guangzhou, 510006, Guangdong, China

建筑是实体围合的人为空间,作为中国传统建筑的重要类型和文化遗产的庙宇也是一种空间艺术,是由各种建筑构件实体围合或分割而成的审美对象,人们可在其中进行有关宗教信仰甚至世俗活动的空间场所。中国的庙宇扩展到海外,会发生什么样的演变?这是一个值得探讨的问题。

东南亚地区即俗称的南洋,就大量存在着由中国移植来的庙宇,可简称为华人庙宇。庙宇这个空间艺术和场所在南洋这个不同的地理环境和人文环境中重新衍生,也就是在南洋新空间中因时因地有了新的发展,其中新加坡的华人庙宇即是一个典型。新加坡华人庙宇崇拜佛、道、儒三教,也有不少供奉祖先、神仙、圣贤等。但目前对新加坡庙宇研究多是个体探讨,如单个庙宇、单个信仰等的探讨,很少群体或者概括性研究;多为历史和静态研究,少有关系和动态研究;多为单学科研究,较少跨学科研究。本文以整体视角,由古及今,分析传统庙宇从中国大陆南部向亚洲东南部的审美转换与人文演化,概括出其发展特征和原因等。

1819年英国人莱佛士登陆新加坡之前,就有庙宇存在于新加坡海岸或河口。[1]35据不完全统计,目前新加坡大大小小的华人庙宇有800多座,大概每3 000多华人就有一座神庙。[2]5新加坡这个弹丸小岛可谓庙宇林立。新加坡开埠之初,不论是什么籍贯,早期移民都会为心中神明设坛建庙,这在漂洋过海来异国他乡谋生的人们的心灵世界中举足轻重,堪称一部部石头和木头铸就的华人南洋精神史书,体现出内陆文明和海洋文明的互渗。

和中国传统庙宇相比,新加坡华人庙宇从实体到空间、从形制到活动都发生了诸多改变,其空间活动变化最巨,其实体变化次之,承继性大过变异性,首先需要明确以下几点事实:一是新加坡华人庙宇从古代的建造到当代的修复、从材料到人员都与中国有着直接的关联,例如直落亚逸街的天福宫在1838开始兴建,主要的工匠聘自中国,主要建筑材料如石头、木材等也从中国运来(见图 1)。1887年竣工的琼州天后宫的所有建筑材料和工匠全部来自海南岛。四马路观音堂在20世纪80年代重修时,建筑所用的华表、石像、琉璃瓦、天花龙板、敦煌壁画等都是从中国的北京、惠安、汕头、徽州等地采购。粤海清庙1995年耗资300万(新)元重新修复,也聘请了来自中国的工匠。二是建筑形制一如中国的传统建筑,如天福宫采用“回”字形平面,共三进,包括三川殿、中庭、正殿及后殿,而粤海清庙的建筑风格则是直接移植潮州地区的神庙。三是新加坡庙宇举行的活动常包括中国传统庙宇的一般活动特点,如接财神、拜太岁、抢头柱香等。四是从供奉来看,许多供奉对象都和中国相同,有许多还直接来自中国,例如西海岸福德祠的福德正神金身就是先辈移民从中国请来的。

|

图 1 天福宫正面全景 |

但是,在东南亚这个地形地貌、植被生物及居住环境与中国有着众多不同的异域大空间中,将家乡的崇拜空间转建到南洋的一个多种族混居的岛上,不产生变异是不可能的。新加坡华人庙宇的这种变异就是一种由于移民的物理环境和心理状态变化而出现的南洋本土化,从其总体审美文化特性来说,综合性是其最大的特征。这种综合的新面貌可用多元杂义性来概括,即新加坡华人庙宇的建筑空间、信仰世界、精神状态、民俗活动、延伸项目等多种多样,意义与价值混杂,具体可从场所杂揉化、神祇本土化、艺术南洋化、活动多向化、功能时代化这五个方面来阐释。

二、场所杂糅化以建筑环境景观概念观之,场所空间可以由小到大简分为单体、建筑群、城镇、大地几个层级,而新加坡的城镇和大地景观是合二为一的。这里由外到内、由宏观到细观,对新加坡华人庙宇的场所杂糅特点进行分层论析。

首先,就整个国家层面来看,就如不同信仰和谐相处一样,新加坡华人庙宇和其他宗教如基督教、伊斯兰教、印度教等的崇拜场所也互不冲突,异教庙宇相邻相对和平共处。新加坡现任外交部长兼律政部长尚穆根是印度族,他说:“许多老一辈的新加坡人想必记得年轻时走访各种宗教场所的美好回忆——华族庙宇、兴都教庙宇、教堂和回教堂都有他们的足迹。这些宗教场所十分热闹,是社区聚集起来进行宗教活动之地。”[3]1

其次,就城镇区划层面来看,从郊野风景区到组屋区,从商业区到工业区,都有华人庙宇的设立,特别是发展到当代,由于建设空间的紧张,大部分庙宇都被压缩在楼宇之间,与居民楼、写字楼、商贸楼等挤在一起,显得体量单薄,反差明显,审美视野逼仄。

再次,具体到各个华人庙宇之间的建筑群空间关系来看,新加坡的联合宫、联合庙的兴起也许是大中华地区庙宇文化中独有的普泛性的现象。20世纪80年代,新加坡政府实行“居者有其屋”的政策,越来越多的乡村的土地被政府、发展商征用利用,众多大大小小的庙宇面临搬迁的问题,将不同的庙宇组合在一处便成了当时土地紧张的主要选项。但庙宇的整合并非一蹴而就,有的加入后又退出,花几年时间是很普遍的事情。例如义顺的元龙圣庙由于乡村拆迁,1983年搬进一间临时庙宇,1988年和镇南庙广寿堂、敕封顺西宫水池林一起入驻义顺镇联合庙。1992年淡滨尼联合宫落成,共有12间庙宇加入,集中在一个大厅里,包括:天公坛、福安殿、后池厅、顺兴古庙、吉星亭、济阳堂、兹灵宫、新芭大伯公、洛阳大伯公、汉阳大伯公、淡滨尼九英哩大伯公和地万大伯公见(图 2)。新加坡第一间联合庙伍合庙甚至早在1974年就出现。桂林联合庙位于武吉巴督,包括龙显山宫、金全法坛、集声宫、石竹庙、临江殿暨对山庙和爱民宫,联合宫遍布全岛东西南北。联合宫(庙)中的各个庙宇所供奉的神明和宫殿一般都保留在联合宫(庙)的大堂内,由联合宫委员会统一行政,例如成立董事会、理事会、宫务委员会等,体现出了空间集中、资源共享的特点。

|

图 2 淡滨尼联合宫内景 |

最后,就各个庙宇内部供奉的对象来看,和中国相比显得十分复杂。由于华族移民对宗教义理没有深入研究,生活不稳定,平安、财富、长寿、好运等是祈求的现实目标,神佛不分,入庙就拜,见神即跪,于是造成从19世纪开始至今的新加坡庙宇,各类神祇混杂供奉在同一空间。新加坡庙宇崇祀的神祇既有与道、儒、释有关的神明,也有与方言或宗亲有关的具有地方色彩的宗乡组织保护神。以妈祖为例,妈祖是新加坡华社十分尊崇的神明,她是释、儒、道三教同尊的女神,是民间信仰与传统宗教的融汇。[4]417天福宫就以妈祖为主神,观音菩萨和关圣帝为配祀神。按照时间线索,妈祖和大伯公是新加坡的华人庙宇最早供奉的神明,继之为凤山寺群(供奉广泽尊王)、城隍庙群(供奉城隍爷)、九皇大帝庙群(供奉九王爷),还有供奉关圣帝君、齐天大圣、保生大帝、开漳圣王、各府大人公的庙宇等。

位于樟宜罗央道的洛阳大伯公宫,也是一个充满多种信仰的宗教场所,除了供奉主神大伯公,也供奉华人的妈祖、张天师、关公及诸道教神明,而印度教的象神、马来拿督公和佛教地藏王菩萨也侧身其中,由专人打理,充分体现了新加坡多元种族、多元宗教和谐共处的特点。位于淡滨尼的九条桥新芭拿督坛在1927年开庙时,虽然只是一个小神坛,但同时存在有土著色彩的拿督公、兴都教的印族象神“甘尼莎”和华人本土神明大伯公。芽笼联合宫供奉的主神是玄天上帝、大伯公、铁元帅,而副神则有20个神明,包括观音娘娘、孔子公、妈祖、拿督公、关帝、注生娘娘、虎爷、华光大帝、天狗、地主公、齐天大圣、太岁、财神爷、广泽尊王、张公圣君、太子爷、清水祖师、城隍公、包公、大二爷伯等。

由于供奉主体的多元发展,华人庙宇的精神信仰自然也不会定于一尊,常常是释道儒三教合一。由福建帮领袖章芳琳独资兴建的合洛路玉皇殿,是三教与民间信仰合流的典型庙宇,里面供奉有:佛教的观音菩萨、地藏菩萨、释伽佛、阿弥陀佛、弥勒佛;儒教的孔子与祖先牌位;道教的玉皇大帝、南斗七星、北斗七星、二十四天将与三元大帝;民间的大伯公、灶君、妈祖、太阳神、太阴神与注生娘娘。四马路观音堂则是佛寺、道观的统一,正殿中间供奉的是准提菩萨,右边供奉达摩祖师,左边是华陀先师,实际上奉行的是释儒道合一,即修老君之道,行释门之礼,依儒家之范。

异族谐处,多神共祀,同庙异神,万方朝拜,这是新加坡华人庙宇的杂糅性的历史与现实景象,信士来自不同方言群,甚至有不同的种族互拜,常有印族到华人庙宇朝拜的情况。如果说上述杂糅性是中国庙宇南洋本土化的空间表现,那么神祇本土化则是一种理念表现。

三、神祇本土化新加坡华人庙宇所供奉的神祇多种多样,绝大部分和中国相同(主要是南方的福建、广东、海南等省),但也有一些变异,如拿督公是马来西亚华人加以供奉的神明,大伯公是新加坡民间最常祭拜的神明。由于生活环境和居住空间的变迁,华人移民心目中的部分神祇的内涵与意义有了演变,结合了海洋文明的本土特色,不完全与中国一致,世俗化更为明显,有的还是自创,这其中最有代表性的就是大伯公这一内蕴丰富的神祇了。

大伯公是个两眼有神、须眉白色、和蔼可亲的华族老人形象。南洋的大伯公信仰其实源自中国的土地公(神)崇拜,中国的土地神叫“福德正神”,其庙叫“福德祠”,东南亚包括新加坡奉祀大伯公庙的正式名称也一样。据历史学家许云樵研究,中国及东南亚的广东人及客家人都称土地神为“伯公”,前面的一个“大”字很有可能是受马来语的影响,因为马来人将神明称为“Datoh”, 华人将发音缩短只发出“toh”音,与“大”谐音,置于“伯公”二字前,于是就出现了“大伯公”这个全新的名称。①

① 新加坡的大伯公形象与中国土地公的关系问题一直没有定论,大部分学者认为,二者区别基本只是名称上的差异。见饶宗颐:《谈大伯公》,许云樵:《再谈大伯公研究》,载新加坡《南洋学报》,1952年第8卷第2辑,第21、27页。陈达:《南洋华侨与闽粤社会》,上海:商务印书馆,1938年,第274-276页。

除了名称,大伯公信仰在新加坡也发生了诸多变化,本土化的特点十分明显。中国的土地神早期是抽象的,后来在部分地区才逐渐与现实人物联系起来,变成守土一方的人格化的神。与此相关联,英国的巴素博士(Victor Purcell)否认大伯公的神格,认为他只是华人先驱的象征。类似人格与神格互换的情况在东南亚时有出现,尤其是新加坡和马来西亚的大伯公的原型,往往是某个地区的开拓者,又或者是有着良好名声而权倾一方的人,去世之后享余荣而入祀大伯公。比如18世纪的张理是槟城民间会社(私会党)的开山祖师,死后被槟城的一所大伯公庙供奉。[5]24

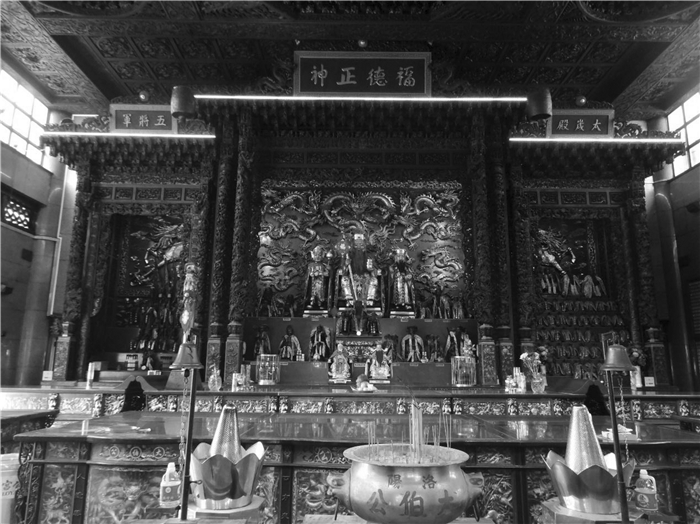

不像中国的土地神的内涵指向较为固化,大伯公在南洋则衍化为多功能的神明。大伯公在东南亚首先被当作土地神崇拜。后来由于闽粤先辈漂洋过海移民新加坡,海神的保佑显得很有必要,于是大伯公具有了海神的意义,与妈祖同祈同拜。再后来大伯公成了一般的祈求平安的对象,如淡滨尼设立了好些大伯公庙,目的在于祈求出入平安,原因在于旧的淡滨尼路窄而险,交通不便,车祸频发。当代的某些信众甚而至于从大伯公那里祈求福气富贵,将之当成一种财神。崇祀大伯公的庙宇众多,如洛阳大伯公宫、顺天宫、恒山亭、梧槽大伯公庙、海唇大伯公庙、水龙头大伯公庙、龟屿大伯公庙和水仙门大伯公庙等,不一而足(见图 3)。

|

图 3 洛阳大伯公宫正殿 |

除了专门的大伯公庙宇,新加坡的华族家庭只要是注重传统文化的,家里大多也安设了大伯公的神位。另外值得一提的是,中国的土地公是有配偶的,即俗称的“土地婆”,但新加坡的大伯公却是“孤家寡人”,绝大部分没有“大伯婆”的并存,这大概是当时移民生活的折射。早期华人都是孤身下南洋,要么抛妻别子,要么本身就是单身汉,反映在神祀中自然也就没有“大伯婆”这一人物了,中新两地不同的历史文化相映成趣。

新加坡神明还有一些源自中国但揉入本土元素的例子,有的还举行有当地特色的求神祈福活动。广福古庙所供奉的主神齐天大圣,就是来源于当地一则有关人猴关系的传说。[6]新加坡本地庙宇中有供奉医神,其中青面大人和保生大帝最为著名。青天大人是古代的一位王爷,岐黄之术高明而被人尊崇,金凤庙供奉的主神就是青天大人,后来再授封为“青天大帝”。福建人吴夲救死扶伤,不分贵贱,医术和医德为时人所敬佩,死后封神,成为医药之神“吴真人”,被称为宋朝的“再世华佗”,即新加坡信众所谓的“大道公”,也就是保生大帝。新加坡供奉保生大帝为主神的庙宇不少于10间。移民早期由于医疗的落后,新加坡华人村民患病就诊,靠四位村民抬起轿子左右摇摆来回答问题的是与否,达到问诊的目的,神轿还常出游去寻找所需要药物。

在新加坡的早年乡村还有众多“大人公”庙,它们所供奉的是各府大人,而这些大人的原型其实是古代的高官或王爷。新加坡不同的地方有不同的“大人公”庙,例如淡滨尼福安殿供奉着朱邢李府大人,龙显山宫供奉的是刘府大人、李府大人、王府大人、罗府大人、金府大人,合称为五王府大人。北斗九星在新、马、泰的华人社群中被尊为九皇大帝,每年的九月朔日至初九,在九天的时间里庙宇24小时开放,善信们的活动有过平安桥、祈求圣水、到水边迎神送神等。

四、艺术南洋化作为宗教建筑和祭祀建筑的庙宇,具有中国传统建筑艺术的一般性特点。新加坡华人庙宇的布局、形制、装饰等总体上与中国南方庙宇基本一致,例如屋顶多为硬山式和歇山式;脊饰做法、格扇门窗、梁柱上的木雕等一如中国古代建筑的样式;中轴线布局,依次为大门、前殿、正殿、后殿,厢房或廊子将各殿联系起来等。但是新加坡华人庙宇没有完全照搬中国庙宇,而是将整体的中国风格和局部的南洋特色结合在一起,构成形象多元、装饰多义的艺术形象。建筑本土化造成的多元多义性与新加坡的地理空间有着直接的关联,表现为华人庙宇多方面的南洋艺术特征,包括体量形象、祭祀对象、装饰人物、装饰动物、装饰植物、匾额文字、色彩氛围等方面。

从总体规模上看,新加坡华人庙宇进深不大,轴线为两条的也不多,显得体量小,面积小,相对于中国的同类庙宇有小巧玲珑之感。由于早期移民人口不多,加上财力原因,开始是简单搭建,外观纯朴,后来虽有增强扩建,但终难与中国一比。新加坡华人庙宇的柱子多为石构,山墙厚实,这都与当地雨多、潮湿的海洋性气候有关。从环境景观角度观之,新加坡是个不太大的岛屿,当时的华人庙宇立于田园山野,四周是大海大川,视野开阔,不需要依靠建筑本身的巨大体量而同样生发出崇高之美感。如天福宫兴建初期是临海的,泊船上岸即到,由于后来的填海造地工程,面朝大海、帆船云集的胜景一去不复返了。

从庙宇室内外空间有关的宗教人物和艺术人物来看,新加坡华人庙宇供奉了许多能庇护航海的神明,如大量的妈祖像,连大伯公都有了护航的功能。庙宇中的人物装饰也有南洋特色,以天福宫为例,两两相对的四位宦官门神的共同点是持挂拂尘、朝珠等,其中两人显然是华人,而另外两人从脸形轮廓、肤色黝黑、络缌胡须等来看,明显为印度人。而仙女飞天的皮肤也不似中国的飞天,有着马来族和印族的深棕色。这些都真实地反映着新加坡的岛国特色和多元种族共处共融的现实。

从装饰动物来看,海洋性文化特点也很明显,如玉皇殿、天福宫等古庙,支撑结构雀替做成螃蟹,厢房檐角脊做成虾形装饰物,而正脊的龙似乎不加拘束,更为放纵:“中国屋脊上的装饰,通常都是吻着屋脊的,甚至还要在龙身上插箭锁龙。天福宫屋脊上的龙,不但没有吻着屋脊,没插箭,还抬起龙首,翘起龙尾,而且张牙舞爪,作腾起飞跃的样子,似乎是为了装饰而已。”[7]17也许是要昭显南洋人民热情奔放的特点。

从装饰植物来看,由于新加坡地处热带,花草树木的形态大小有着南洋的特点,映射到建筑艺术上也就从内容到形式有着和中国不同的风格。新加坡华人庙宇的装饰题材大体上和中国传统建筑是一致的,包括祥瑞神兽、花鸟鱼虫、山水风物等,植物方面也有松、梅、兰、竹、菊、荷等,但花卉果实装饰则带有南洋特色,如莲雾是原产于南洋地区的水果,莲雾木作就出现在天福宫的三川殿中,而香蕉则常见于双林寺的牌头。

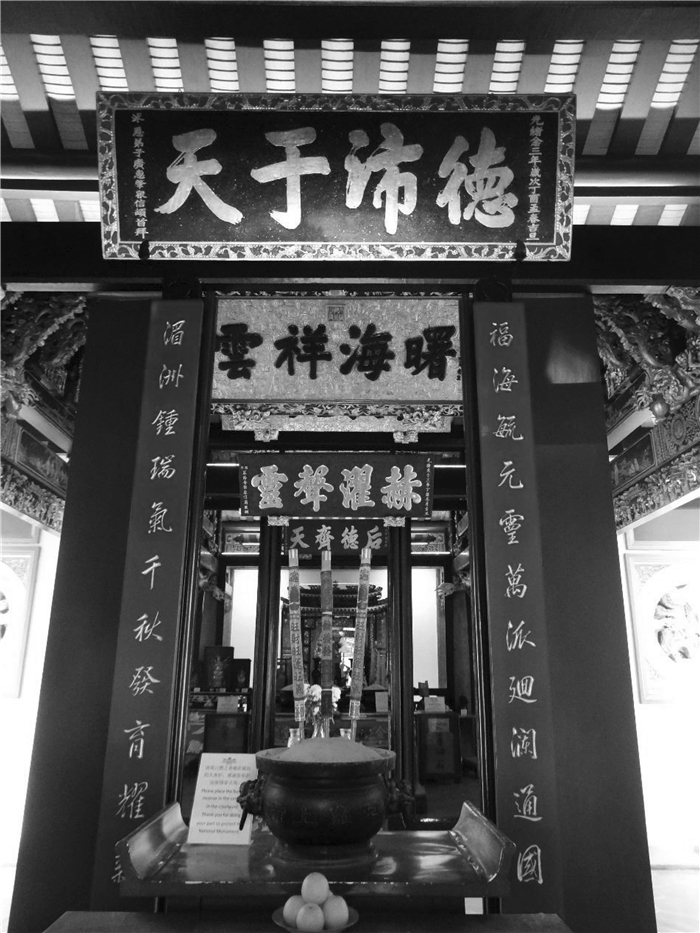

从诸多庙宇的匾额也可看出新加坡华人庙宇突出的海洋文化特色,如相传为光绪皇帝题写的天福宫的“波靖南溟”“泽被功敷”,粤海清庙的“曙海祥云”“海国慈航”,梧槽大伯公宫的“灵通镜海”等(见图 4)。一些对联也有海洋文化和移民国家的性质,例如琼州天后宫有幅楹联,是清朝驻新加坡第一位总领事黄遵宪于1891年所写,左联是:“入耳尽方言,听海客瀛谈越人乡语”,右联是:“缠腰数富豪,有大秦金缕拂算珠尘”。

|

图 4 粤海清庙的匾额 |

与文字的直接表露不同,庙宇的南洋艺术的颜色特点则需要去品味。中国的庙宇在色彩基调一般是庄严厚重,而新加坡华人庙宇则相对色彩缤纷,有着高明度、高彩度的特点,显得亮丽:“如天福宫的建筑装饰颜料多以高彩的饱和色料为之,而望海大伯公则以加了较多白色的淡彩色调与粉色调为之,而双林寺则是在新旧建筑物中,以上二者的特色兼而有之。由于南洋地区建筑装饰,多喜爱高彩色之明亮色调,加上受到潮州匠师喜用饱和度高的金漆的影响,故古建筑在修整重髹时,亦会选择饱和度高的色彩。”[8]14与同样是供奉天妃的中国福建泉州天后宫相比,新加坡天福宫的金色和红色显得更为鲜艳耀眼。这些都与南洋艺术的鲜明活泼的特点是一致的。当代马来西亚华人庙宇也有过于追求色彩明亮华丽,粉刷过重而失去庙宇原真效果的情况。

五、活动多向化新加坡华人庙宇作为早年移民唯一的综合性公共空间,其中的行为活动都揉合在一起,除了庆祝中元节、观音诞、天公诞、盂兰胜会、孔子诞辰等众多的本源的宗教活动和引申的民俗行为,其他的相关政治、经济、文化的众多社会活动也并行不悖。华人庙宇的公共服务性质十分突出,具有多领域多方向的特点。

从方言群来说,福建、潮州、海南、广府、客家等不同的方言群既有独立的庙宇,也有在同一大殿空间下移入各自的庙宇,供奉神明不一样,祭祀方式也不一样,各种活动自然也不同。例如位于大巴窑7巷的伍合庙由5座神庙组成(后退出一间),其中聚天宫由福建人创建,通兴港由潮洲人创建,福德祠由广府人创建,昭应祠由海南人创建。这些不同的方言群所供奉的神明各有不同,聚天宫供奉大伯公、五谷仙帝、大宋三忠王等,通兴港供奉感天大帝,福德祠供奉土地公和土地婆,昭应寺供奉一百零八英烈兄弟。聚天宫创立了公立聚华学校,积极推广教育,通兴港设立消防队和自卫队,还成立料理丧事的福寿股,福德祠的宝诞庆典和粤剧表演最为突出,昭应祠则以中元普渡和敬老餐会为特色活动。

早期华人庙宇不仅是膜拜场所,也和会馆结合,具有联谊同乡、提供福利和服务丧葬的社会功能,如早期的福建会馆、海南会馆就是如此。1860年福建会馆成立时的会所就诞生在天福宫内,而天福宫是新加坡福建帮的最高代表机构。琼州会馆(今海南会馆)最早也是设立在1854建立的琼州天后宫中。在早期由于“宫”“馆”一体,民众的婚丧嫁娶、生老病死与庙宇都有一定的关联。例如1860年以后,新加坡的福建人结婚在天福宫办理注册手续,其表现就是由陈笃生的儿子陈金钟在结婚证书上盖印。甚至一些民众死后的骨灰可寄存于寺院。[9]380

华人庙宇在特定时期会开展特定的活动,起着特定的作用,如在1942至1945年的新加坡日据时期,日本人对庙宇破坏较少,四马路观音堂根据“民胞物与”的慈善精神,积极收留战时难民,还设立救恤会、救伤队等。至于平时的祭礼、调解纠纷、扶贫济困、慈善活动等则司空见惯,庙宇作为联络中心还起到职业介绍所、调解同乡纠纷的民办仲裁所的作用。琼州天后宫创办的有百年历史的乐善居老人院,到现在都收住有150名长者,他们来自不同的种族和籍贯,多元化特点明显(见图 5)。

|

图 5 观音堂的人流 |

新加坡华人庙宇的社会活动的多向性和历史地位可以从以下线索来一窥全豹:社团、华校和华文报刊是新加坡华人社会的三大传统支柱,其中社团是最早诞生的,而在社团当中,宗乡会馆则是时间最为悠长的组织,例如福建会馆、海南会馆、宁阳会馆、冈州会馆、符氏社、韩氏祠等,成立时间长达百年甚至一个半世纪,而宗乡会馆的前身就是华人庙宇。换句话说,新加坡华人社会的最早组织源自华人庙宇,华人庙宇历史上是华人移民社群的活动中心,是集成了膜拜所、接待站、联络点、互助社等的多元活动空间,堪称华社的领导机构与精神会所。例如早年间在新马一带的大伯公庙不只是个宗教组织,还与当时的华人秘密组织有着紧密的关系。1844年槟城就出现一个被称为“大伯公”的私会党组织,而19世纪中叶的新加坡梧槽区是华族秘密会社活动中心,梧槽大伯公宫作为160年前的华社秘密组织的联络点和大本营并不是偶然的。[10]11

要特别提及的是,庙宇办学对促进新加坡的教育、弘扬中华文化起到了很大的作用,移民认识到教育的重要性,校舍及资金均由庙宇提供,演酬神戏时的戏台平时就作为乡村学校的课室或考场。众多庙宇都有过办学的经历,如凤山寺、保赤宫陈氏大宗祠等都有过庙里办学的历史,而1849年建校的新加坡的第一所华校“崇文阁”就是诞生在天福宫。

六、功能时代化新加坡华人庙宇功能多元化,适应性相当强,不同的时代产生不同的功能,有的消失,有的新增,如具有民间性质的婚姻注册局的功能在当今就不复存在了。前新加坡社会发展、青年及体育部政务次长张思乐这样总结道:“从庙宇的变迁,可以看出我国社会的变化发展。不单是外观上的改变,在社会功能上,庙宇也发生急遽的变化。早期的庙宇,纯粹是让乡民联络情谊,烧香膜拜,求神保平安的地方;要不然,就是起乩做法会,协助乡民排忧解难。今天的庙宇,已不满足于此,它们还扮演其他社会角色,包括做善事、救苦济贫、兴办教育、颁发奖助学金、设洗肾中心、开办进修课程、举办节日活动等,这都是可喜可贺的事情。”[11]1

从历史上来看,新加坡的华人庙宇是华人移民的思想信仰、灵魂敬畏、精神寄托的空间,是宗教场所,也是早期移民的活动中心,可谓两百年前的民众联络所。当代的庙宇功能则超越的宗教范围,演变为一种迎合当时当地社区或文化需求的行为(见图 6)。

|

图 6 琼州会馆和天后宫的合一 |

华人庙宇以前服务过番移民,从形式到内容均从中国移植过来,具有浓厚的农村色彩和地缘(方言)色彩。随着新加坡的立国,农村消失,方言弱化。世异时移,居民住进组屋、公寓,城市建设一直在进行,有些神庙还需要另择地点,但它们的社会功能并没有被削弱,对社区的发展有更高的参与度。前新加坡社会发展、青年及体育部政务次长符喜泉说:“据我所知,现在不少神庙每年都借助神诞宴会做慈善,为好些慈善机构筹集善款;有些则颁发奖助学金,协助贫困家庭孩子求学深造①;另一些则办补习班,协助贫困学生打好基础,争取光明前程;每到岁末,庙宇也都会分发度岁金、红包、礼包,让区内孤贫老弱共享佳节的欢乐。近年来,一些有能力的庙宇更办起了托儿所,甚至洗肾中心和医院,以最低的收费帮助有需要的社会大众。”[12]1

① 作者于2012年应邀出席新加坡广惠肇碧山亭的奖学金颁发仪式,并做专题讲座。

早期一般的庙宇常通过扶乩方式,为信徒“治病祛邪”,而当代有些庙宇则以新方法加以转化,在庙内设立中医诊所,开展义诊,如新庙莲显宫就是如此。当代生活节奏加快,家长繁忙,学童托管中心、为小学生提供上学前和放学后的托管服务、课后补习班、艺术学习班等在庙宇应运而生。一些民众体育活动常在庙宇里举行,有些庙宇自己拥有篮球队、醒狮团、锣鼓队或体育会,甚至还有防贼巡逻队。当代新加坡的不少互助社、联谊社是设在庙堂内的,有的提升为移民社会的政治、经济代表机构。一些庙宇成立佛学院、道教学院等宗教教研机构,编写文化丛书,庙宇自己拥有乐团和艺术团等也不罕见。

七、余论与结论有必要说明的是,所谓华人“南来”新加坡,其实不只是从中国东南沿海省份的南来,还包括华人从马来西亚如马六甲的南来,庙宇也是这样,如1828年创立的恒山亭的主要发起人与捐款人薛佛记和陈送都来自马六甲,从马六甲南来新加坡的早期华社领袖跟那里的著名古庙青云亭有紧密关系。新加坡华人庙宇与马来西亚华人庙宇有同有异,限于篇幅,在此不议。

华人庙宇是一种建筑艺术,更是审美心灵与精神寄托的场所、传统的公共空间,在文化碰撞、融合直至转型过程中,其功能、意义、价值等显得繁杂丰富。造成新加坡华人庙宇多元杂义的原因很多,可以简要从中国传统空间和新加坡现实空间、移民的心灵世界和生存世界来解析。新加坡移民来自母国中国的不同区域,其先天的传统文化包含复杂多元的地形地貌和语言环境,秉持泛神论思想,而在本质上他们的心灵世界的宗教信仰并不坚深,世俗气息浓厚。到了异国他乡的南洋,国土狭小,新加坡空间尤为逼仄,华、巫、印、欧等多元民族的存在也自然显示出安宁共处的必要性,庙宇的“井水不犯河水”原则有着现实的意义。同时,新加坡的早年移民文化层次普遍不高,不大可能存有超越性的精神追求,而披荆斩棘的艰难生活使他们无暇他顾,生存第一,祈福攘灾是他们的基本追求。最后,新加坡当代的实用主义也使这庙宇的多元杂义性保持下来,从古至今延绵不绝,成为新加坡文化的基本特点之一。

新加坡华族社会的庙宇是个综合多元的审美文化系统,具有精神的凝聚性、神圣的宗教性、民俗的集成性、人文的社区性、地方经济的推进性等复合的价值与意义。作为文化遗产它们至今都发挥着重要的作用,这对当代中国的传统庙宇的功能拓展有着借鉴的意义。在当代西化严重的新加坡,庙宇民俗的传承、会馆成员的老龄化是现实难题,当然这又是另外一个议题了。

(注:文中所有相片均为作者现场拍摄。)

| [1] | 许源泰. 沿革与模式:新加坡道教和佛教传播研究[M]. 新加坡: 新加坡国立大学, 2013. |

| [2] | 韩山元. 庙宇文化导读[M]//新明日报. 新加坡民俗导览(4). 新加坡: Focus Publsihing Ltd(焦点出版社有限公司), 2014: 5-7. |

| [3] | 尚穆根. 献词[M]//新明日报. 新加坡民俗导览(4). 新加坡: Focus Publsihing Ltd(焦点出版社有限公司), 2014: 1-1. |

| [4] | 苏庆华. 大马半岛与新加坡的妈祖崇祀: 过去与现在[M]//李元瑾. 新马华人: 传统与现代的对话. 新加坡: 南洋理工大学, 2002: 415-421. |

| [5] | 释能度. 新加坡汉传佛教发展概述[M]. 新加坡: 药师行愿会, 2010. |

| [6] | 张清江. 行业色彩浓厚的广福古庙[M]//林孝胜. 石叻古迹. 新加坡: 南洋学会, 1975: 155-158. |

| [7] | 莫美颜. 狮城古庙走一回[M]. 新加坡: 泛太平洋出版社, 2005. |

| [8] | 康格温. 当东方遇见南洋[M]//新明日报, 新加坡民俗导览(3). 新加坡: Focus Publsihing Ltd(焦点出版社有限公司), 2009: 13-16. |

| [9] | 邱新民. 新加坡宗教文化[M]//新加坡: 星洲日报·南洋商报出版部, 1982. |

| [10] | 张奕志. 不在梧槽区的梧槽大伯公[M]//林孝胜. 石叻古迹. 新加坡: 南洋学会, 1975: 110-113. |

| [11] | 张思乐. 献词[M]//新明日报, 新加坡民俗导览(2). 新加坡: Focus Publsihing Ltd(焦点出版社有限公司), 2007: 1-1. |

| [12] | 符喜泉. 献词[M]//新明日报, 新加坡民俗导览(1). 新加坡: Focus Publsihing Ltd(焦点出版社有限公司), 2005: 1-1. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19