2. 广州城市规划展览中心, 广东 广州 510410

3. 贵阳学院 城乡规划与建筑工程学院, 贵州 贵阳 550005

2. Guangzhou Urban Planning Exhibition Center, Guangzhou, 510410, Guangdong, China

3. School of Planning and Architectural Engineering, Guiyang University, Guizhou, 550005, Guiyang, China

分析和综合作为科学研究的基本方法,是人们认识世界的两种主要思维方式。当代科学发展的基本特点是分化与交叉,学科的分化产生新的领域和新的学科,但20世纪末科学领域复杂问题往往跨学科展开,又推动了学科融合、交叉。这两种思维方式和科学研究方法对建筑科学一样具有重要价值。建筑作为人类文明的结晶,历来表现为技术性和艺术性紧密结合与相互融合的特点,也深刻反映出横跨自然科学、工程技术和人文科学的特征。多学科的交叉和融合对建筑学而言尤其具有普遍的价值。建筑科学研究必须具备整体思维和融贯的综合研究方法。[1]

《北京宪章》中提到应从观念和理论上强调建筑学、地景学(风景园林)、城市规划学的整合,表明现代建筑创作已经不仅是建筑师个人或建筑学科的单方面行为,而需要多专业、多学科的融贯,整体观及整体设计是“融贯”的关键。

一、建筑创作中的整体观如果把建筑设计看作综合而全面的过程,建筑创作通常更注重观念或理念,强调创新性思维的表现,往往体现在方案设计阶段。建筑设计过程中的整体思维有各种各样的表现形式,而建筑创作的整体观在其中占据核心位置。

(一) 中西建筑创作中的整体意识无论是“天人合一”亦或是“道法自然”的理念,均体现出中国传统哲学中所蕴含的“整体意识”,这种具有朴素整体观的辩证思想深刻阐释了事物整体性的特点。中国传统营造思想尤其深刻体现出传统文化中人与自然、建筑与环境的和谐统一的共生思想,强调了人居环境的整体视野。

受中国传统哲学影响,中国古代建筑创作同样非常重视“整体意识”,从传统村落“因地制宜”的选址布局方式到宫殿、城市营造中“象天法地”的整体构建模式,无不反映其具有的“整体意识”,反映其积极应对整体环境的思想。我国古人有关环境整体观念的论述十分丰富,如《阳宅十书》和《葬经》对阳宅、阴宅“风水宝地”的环境构成模式的论述,如《园治》《长物志》提倡人工和自然的整体融合的表述,等等。

从赫拉克利特的世界是“包括一切的整体”到亚里士多德的“整体大于部分之和”的表述,再到黑格尔的整体论,西方哲学中同样蕴含着许多整体思想与观念。受哲学等方面的影响,早期西方古代城邦布局构建或是纪念性建筑、广场设计中都体现了一定的“整体意识”,比如雅典卫城、威尼斯圣马可广场建筑群表现的丰富多变而又整体和谐统一的形象。

总体而言,西方传统建筑思想中相对更重视建筑技术、建筑风格与建成环境的整体问题;中国传统建筑单体相对简单,群体组合丰富,建筑思想中更重视与自然环境的融合与统一,具有较早成熟了的环境整体意识。

(二) 现代主义建筑运动后对整体观的重新认识现代主义建筑开辟了新的建筑研究领域,出现了新的建筑功能,创造了全新的建筑形式,大大推进了建筑学研究的深度与广度,并促使现代城市规划作为一门科学的产生。现代主义顺应了人类社会发展和新技术的进步,但也蕴含了新的矛盾。发展到二十世纪五六十年代,现代主义建筑一味地追求功能理性、技术至上而忽视了技术以外的其它因素,导致建筑整体性的缺失,使现代建筑陷入巨大危机。

20世纪60年代以后,现代“人本思想”逐渐回归,人们开始重新认识曾被抛弃的文化价值等观念,对建筑整体设计也有了重新认识。1959年“TeamX”提出了“形体环境”一词,并在“中介”理念中强调了“整体与局部”的关系,整体设计概念由此而生。C.亚历山大在1964年出版的《论形式的合成》一书中提到“每个设计问题都始于试图使两个实体相互适合,这两个实体即是寻求中的形式与它的环境”[2],提出了整体设计的重要性,并在2002年的《秩序的本性》中再次强调“整体性”是“判断房屋、房屋之部分或世界上任何造物是否正确的唯一准则”。

这也就意味着,建筑必须以整体观念应对自然环境、人文环境、历史环境和更复杂的技术条件下的诸多问题。

(三) 建筑创作中整体观的主要体现 1. 建筑与自然环境结合的整体设计建筑与自然环境的结合,是对地域性的气候地理条件、地形地貌的顺应,尤其是与用地周边地形地貌环境的结合,常常成为建筑创作的基本出发点。其中体现的建筑与环境和谐共生的观念,不但是视觉的统一,更是对地域气候、地质条件、地方材料的顺应,以及以因地制宜的方式体现建筑的可持续性。这是建筑形式多样性的重要源泉,建筑大师们在建筑与自然的结合方面留下大量经典案例。

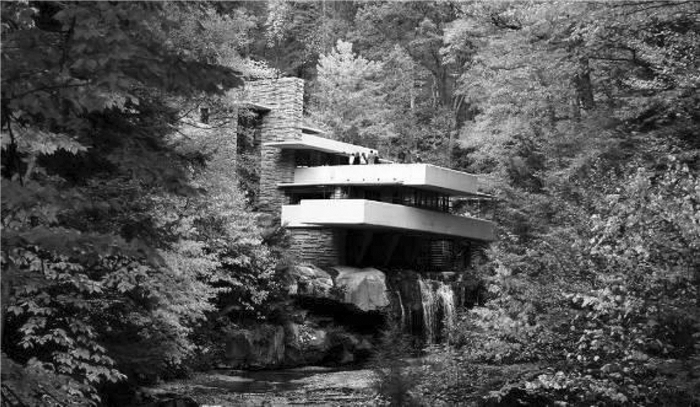

如赖特设计的流水别墅,在材料运用、结构选型以及空间利用上均体现出建筑内外空间相互交融,建筑与周围环境融为一体,成为环境中不可分割的一部分(图 1)。

|

(图片来源:http://baike.baidu.com/picture/14754/14754/0/ d913bbd310936#aid=0&pic=3b6833f59b0d913bbd310936。) 图 1 赖特流水别墅 |

建筑与人文环境的结合包含两层意思,一是建筑作为某一族群的文化象征应具有的亚文化属性;另一方面,建筑处在一定的建成环境(建成环境通常也被认为主要是人文环境)中,需要与周边建成环境保持适当的关系。

吴良镛教授的北京菊儿胡同四合院改造设计,从城市文脉的整体性出发,在建筑形式上汲取传统建筑符号,在整体布局上延续旧城整体格局,在建筑空间上适应现代生活模式,实现了地域建筑与历史人文新的延续和统一。贝聿铭事务所设计的苏州博物馆,在建筑形式、比例、色彩上融入苏州文化特色,运用现代几何造型重新演绎苏州传统民居古典元素,结合中国古典园林的造园手法,将中国古典哲学思想蕴含于现代建筑当中。

3. 历史环境更新改造中的整体设计历史环境的改造更新通常是体现建筑创作整体观的重要方面,历史环境作为特殊的建成环境,蕴含了更为丰富的历史文化和民俗内容,可以看成是一个复杂的生命有机体,从而体现出文化传承发展、文脉延续的生命活动。这一点在西汉南越王博物馆的设计中具有鲜明的体现。坐落于广州市解放北路山岗上的西汉南越王博物馆顺势而建,尊重场地环境,巧妙结合古典原则和现代手法构建空间序列,突出古墓的历史可读性。[3]

4. 复杂建筑技术条件下的整体设计技术问题往往在方案创作过程中被忽视,实际上这些问题却往往成为决定性的设计因素。建筑技术经常是建筑学发展最快、挑战最大的领域。现代主义建筑发展以来一百多年间,建筑结构、材料、设备、建造技术的突飞猛进促进了建筑向大规模化和复杂化发展,许多建筑技术逐渐发展出独立的研究领域,如抗震技术、建筑防水技术等。建筑创作更需要多个领域的参与和综合来面对越来越复杂的问题。

二、岭南建筑创作整体观的解读岭南地区较早对外开放,形成了务实开放、兼容创新的岭南文化特征与包容宽厚的岭南人文性格,这些为岭南建筑整体观的发展孕育了土壤。[4]根植于岭南文化的岭南建筑经历了中西合璧、传统与现代冲突、融合的阶段,形成了独特的“文化地域性格”[5]和美学思想[6]。通过多年理论与实践相结合,较早地形成了自己的建筑整体意识。早期林克明、夏昌世等建筑师就具有将技术理性结合岭南地区实际情况的“整体意识”;其后莫伯治、佘畯南等建筑师以岭南庭院与现代建筑结合的设计手法进一步阐释了设计中环境、建筑、庭院、室内的“整体性”结合;何镜堂作为当代岭南建筑师群体的代表提出了“两观三性”的建筑创作理论,即建筑要坚持“整体观”和“可持续发展观”,建筑创作要体现“地域性”“文化性”“时代性”,进一步阐述和充实了建筑创作中的“整体观”思想,将岭南建筑理论与创作推向新高度。[7]

物质世界的普遍联系与变化发展是整体观建立的基础,强调设计要素的联系与变化发展就会产生矛盾,矛盾运动推动创作思维。“两观三性”理论中的“整体观”以系统科学与矛盾论为哲学基础,其方法论核心是“抓住主要矛盾”,而“可持续发展观”的方法论核心则可归结为“继承创新”[8],这就是何镜堂教授反复强调建筑创作中应抓住主要矛盾、强调继承创新的原因。

(一) 整体观要求全面把握设计对象整体观是对设计对象的整体把握和全面认知,建立在设计对象各组成部分及其外部因素普遍联系的辩证思维基础上。就创作对象而言,需要基于城市环境与文脉的宏观整体视角,从大到小、从整体到局部,对其地位、价值和设计目标进行全面的评估和定位。

整体观要求设计要素的时空统一,反映设计对象各组成部分及其外部因素空间和时间上的整体观念,强调共时性与历时性的结合,即设计不仅是把部分整合为整体的过程,同时也是整体与部分的联系运动变化的过程,设计需要遵循“因地制宜”“因时而变”等观念。此外,设计师不能用孤立静止的观点看问题,设计过程应是从整体把握的、动态、开放、渐进的过程。

在广州市越秀区解放中路旧城改造一期工程的设计之初,设计师们对项目进行了分析,确立了提升城市整体环境而进行旧城改造的设计目标,明确这个试点项目所具有的社会价值、经济价值与文化价值,并相应提出对策:不单要从传统城区复兴的视野看问题;同时注意实现低造价、高品质的住宅;更要注意如何积极应对岭南地区的地域性与文化性,融入岭南城市肌理(图 2)。这个项目在设计内容和过程较完整反映了岭南建筑创作的整体观。

|

(图片来源:何镜堂,刘宇波,张振辉.复兴岭南旧城改善人居环境——广州市越秀区解放中路旧城改造一期工程[J].南方建筑,2008,(5):65.) 图 2 广州市越秀区解放中路旧城改造一期工程 |

整体观建立在设计对象各组成部分及其外部因素的发展变化和矛盾运动的认识基础上。在具体创作过程中,常出现设计对象自身或外部条件的变化,这种变化很多时候伴随着创作的逐渐深入,甚至在施工过程中才不断呈现出来。设计者应从整体和实际出发积极应对,不断改进和完善设计。

厘清设计对象自身范畴及其外部的普遍联系与发展变化的作用机制是设计的重要前提。影响建筑创作的自身与外部因素存在普遍联系是机制存在的前提,而联系之间存在的反复出现的矛盾是机制产生的诱因,建立能协调好建筑各部分之间关系的具体运行方式也就是整体观的作用机制。因此创作中的整体观是优秀设计的重要前提。

近年来以何镜堂院士为代表岭南建筑创作团队参与的校园规划设计中,适应当代教育思想,倡导“环境育人”理念,在建筑创作整体观的引导下,将城市设计、建筑及景观有机结合。在校园规划设计领域取得新的突破。在浙江大学紫金校区、华南师范大学南海校区等校园规划设计中,对校园中心区、群体组团与人工绿化生态环境三大部分进行系统设计,整体观作为一种作用机制在解决当代校园规划问题中发挥了重要作用。

(三) 整体观要求抓住建筑创作中的主要矛盾在纷繁复杂的普遍联系和矛盾运动中抓住主要的联系和主要的矛盾是设计成功的关键。建筑创作常受到社会经济、历史文化、科学技术等多方面因素的影响,这些因素通常是互相矛盾的,而且不同时期有不同的矛盾重点,建筑师要善于抓住矛盾重点,懂得如何取舍。建筑创作的过程就是设计师用系统的思维方法处理不同时期的主要矛盾,厘清主次顺序。

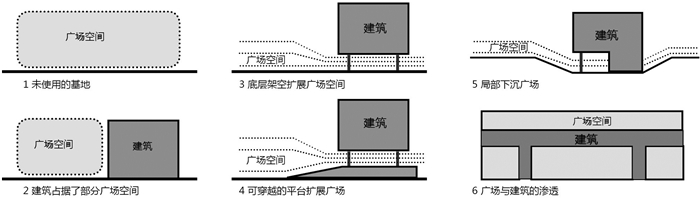

在烟台文化中心规划与建筑设计中,矛盾主要有以下方面:场地周边环境限制大,需要处理城市公共空间与紧张用地之间的关系;建筑要能体现文化性与时代性;项目内容多且功能复杂、技术难度高。设计师通过调研与分析,紧抓扩大城市公共空间与用地紧张这一主要矛盾,采用集约化、整体化设计策略,运用减法空间、统一的基座平台、屋顶等建筑手法将各功能体块连为一体,为尽可能扩大广场空间提供了条件,使北面预留公共空间、可穿越扩展平台、大尺度飘板下空间组成了一个整体、多层次市民公共活动空间,最大限度地利用基地作为市民活动空间(图 3)。[9]

|

(图片来源:何镜堂,王扬,李天世,等.基于“两观三性”理念的地域文化建筑设计营造——烟台文化中心规划与建筑设计[J].建筑学报,2010,(4):66.) 图 3 烟台文化中心建筑与广场空间的关系 |

应对设计对象各组成部分及其外部因素之间普遍联系和发展变化的根本设计方法是整体设计。整体设计既是一种设计观念,也是一种设计方法,它把建筑及其环境作为整体,突破传统时空分割的工作模式,强调内外空间的连续性和有机融合。[10]建筑创作中采用整体设计方法,能全面协调与建筑相关的各元素,使资源最大程度的进行优化配置。

岭南建筑学派在早期创作中已体现出较为成熟的环境观与整体设计意识。如夏昌世设计的中山医学院生理生化楼、原华南工学院图书馆等;莫伯治与佘畯南创作的双溪别墅、山庄旅舍、白天鹅宾馆等作品均体现了早期岭南建筑与环境融合的整体设计理念。何镜堂院士在前辈思想与实践的基础上建立了“两观三性”的创作理论体系,对“整体观”有了明确阐释。华南理工大学逸夫人文馆(图 4)的设计中,原有场地被充分尊重,采用由内向外、由自序到混沌的双向过渡,以不同平面构成应对场地,使建筑与环境构成有机整体;可调式遮阳百叶等技术的运用提高了环境适应性,以尽可能多的开放空间实现场景互换与人文交流,充分体现技术理性与人文关怀相结合的特征。

|

(图片来源:http://www.archreport.com.cn/show-6-2770-1.html。) 图 4 华南理工大学逸夫人文馆 |

创作者以整体观念和整体设计应对创作对象时,既是科学的、逻辑的,也是艺术的、个性化的创作过程。建筑本身是技术与艺术的结合,这就要求设计者不仅要具有理性的一面,也要有艺术的一面,强调设计过程是系统分析与创造性思维结合的过程,也是主观能动性和客观规律性紧密结合的过程。

在建筑设计中彰显技术理性与艺术感性相结合,一直是岭南建筑学派所秉承的传统。早期夏昌世先生吸收近代西方遮阳技术加以创新,其一系列作品中的遮阳设计被誉为“夏氏遮阳”,体现了技术理性与建筑造型艺术的完美结合。20世纪60年代中期至80年代初,莫伯治先生在其建筑创作中,将技术理性思想与岭南庭院艺术有机融合。在白天鹅宾馆的设计中,对阳台的对角划分不仅消化了“L”形翼板对室内的影响,同时也丰富了立面变化(图 5)。[11]2008年何镜堂带领团队设计的上海世博会中国馆,通过整合中国传统元素构成了层叠出挑、庄严华美的“东方之冠”造型,运用先进的科学技术不仅使中国馆本身成为一个自遮阳体系,而且在细部上结合建筑造型采用太阳能电池方阵、流动水膜、雨水收集系统等技术体现了建筑生态、节能、环保的理念。

|

(图片来源:曾昭奋主编《莫伯治集》.广州:华南理工大学出版社,1994:彩页6.) 图 5 白天鹅宾馆 |

岭南建筑的许多作品中都体现出了整体思维,不同时期表现出各自的特点,在传承和创新中步步完善,形成了一套成熟高效的整体设计方法。

(一) 早期岭南建筑的整体设计范例林克明、夏昌世、陈伯齐等建筑师作为岭南建筑学派的早期代表,在国家经济困难时期及“中国式复古”的创作环境中,他们坚持对技术理性与现代性的追求,严格按照设计标准,经济建造、灵活应对。莫伯治与佘畯南延续了前辈的现代主义思想,坚持现代主义创作理念,博采众长,将岭南庭院与现代建筑结合起来,积极探究具有岭南特色的创作策略。广交会的举办为他们在探索岭南特色的现代主义设计道路上提供了大好机会,其间涌现了大量优秀作品。他们的探索创作为岭南建筑学派整体设计理念的发展奠定了坚实基础。

1. 原中山医学院第一附属医院在原中山医学院(现已并入中山大学)第一附属医院的设计中,夏昌世先生用科学系统的设计方法从整体入手,步步细化。在紧抓“以人为本”这一核心的前提下,设计师首先通过调研分析教学医院与普通医院的主要区别,根据规范和实际使用要求来分配房间数量、面积,使其高效利用,另外运用各种设计手法来降低控制造价以解决经济匮乏带来的限制;其次根据地形选择合适的平面形式,依据功能、人流关系来布置单元,并在设计时特别注意阳光和空气对于病人的重要性,避免交叉感染,尊重病人隐私,在建筑设计中充分体现了技术理性的思想。

2. 白天鹅宾馆在白天鹅宾馆的设计中,“旅游设计组”充分发挥集体创作、个人负责这种集体攻关模式的优势。莫伯治为主要负责人,各专业分工合作,沟通交流,展现出高效而强大的创作合力。由于现代形式和场地制约,无法在高层建筑中植入传统的岭南庭院形式,莫先生因地制宜,巧妙将园林引入架空层,既与南方湿热气候相适应,又结合了现代建筑底层架空的形式,还与传统岭南干栏建筑有异曲同工之妙,这是岭南传统庭院与现代建筑结合的典范(图 6)。

|

(图片来源:http://www.gzdi.com。) 图 6 白天鹅宾馆中空庭院 |

当代岭南建筑学派[12]的建筑师在整合早期整体设计思想的基础上,建立了以“两观三性”为核心的建筑创作理论,发展了岭南建筑思想,“岭南建筑”的观念也逐步从“位于岭南地区的建筑创作”拓展成为“以岭南建筑学派创作思想为指导的建筑创作”。[13]何镜堂院士多次强调设计中建立整体观的重要性,提出“建筑整体观既是设计理念和思想,也是一种创作方法,是一个整体优化综合的过程,需要各部门、工种、环节的协同配合,形成一个整体,才能实现预期目标”。[10]

1. 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程在南京大屠杀遇难同胞纪念馆设计中,设计团队以建筑整体观作为指导,宏观把握主题,精确塑造细节,运用整体设计方法对建筑进行动态分析、综合、调整、优化。

(1) 抓住主要矛盾,动态渐进的设计过程

何镜堂团队通过对基地详细、深入、全面地调研考察,了解到周边嘈杂的环境、新旧建筑的关系、表达悲愤的形式、序列的组织等都是设计面临的重要问题。刘宇波教授谈到,在多次实地考察与讨论后,得出序列组织与场所营造是设计主要矛盾,多过建筑形象的表达,最终确定把万人坑作为参观序列的高潮,纪念馆作为开始被置于三角形地块,推动方案走向了一个唯一解(图 7)。他认为,提出主要问题,抓住关键点,经过理性思考把方案推向一个唯一解是一个方案成功的关键①。另外,整体设计是一个动态设计过程,在遇到突发情况时能及时调整与优化设计也体现了整体设计的另一内涵。例如施工中意外发现了19具遇难者骸骨,何镜堂院士立即赶往现场与他的团队在现场重新调整设计,巧妙解决问题。

① 2014年12月30日对刘宇波教授的采访。

|

(图片来源:周莉华著《中国工程院院士传记何镜堂传》.广州:华南理工大学出版社,2014:81-81.) 图 7 纪念馆全景鸟瞰 |

(2) 团队合作机制,多方密切配合

良好的团队合作机制是岭南建筑学派成功的关键因素之一。设计团队在多年实践中,形成了多方参与、相互激发、合力攻坚的团队合作机制。在前期的讨论中,平等自由,各抒己见。总设计师主要担任把握全局,抓住主要矛盾的工作。在确定关键问题之后,各组成员发挥各自特长,分工合作。在设计过程中遇到问题时,大家又会集中起来,共同击破难题。

2. 何镜堂建筑创作工作室何镜堂建筑创作工作室是对岭南历史建筑更新改造的一个成功案例,设计以“整体观”“生态观”为指导思想,完成了新老建筑的完美融合(图 8)。

|

(图片来源:周莉华著《中国工程院院士传记何镜堂传》.广州:华南理工大学出版社,2014:188.) 图 8 何镜堂建筑创作室改造 |

在对基地周边环境与历史文化背景的深入解读后,将新旧建筑、建筑与庭院有机结合作为改造的重点。首先,设计师利用原场地中央的绿地,加建连廊,利用古树整合庭院空间,形成核心共享空间;其次,通过采用现代工艺与技术,在保留原有建筑主体的基础上,将原有材料加以重组利用,在对比中形成了和谐统一;另外,遵循可持续发展理念,可移动式佛甲草屋面绿化植被,将遮阳隔热构件与建筑庭院结合起来,与周围环境融为一体。[14]

四、结语岭南建筑创作所体现的整体观是基于系统论、科学哲学的理论,整体观的发展完善及整体设计的运用为岭南当代建筑创作提供了有力支撑。岭南建筑创作能常葆生机和活力,离不开对知识理论体系的更新与创新,只有不断完善建筑创作的知识理论体系,坚持以整体观和可持续发展观为统领,以地域性、文化性、时代性为抓手,才能把理论联系实际落到实处,才能使岭南建筑创作进一步发展。

| [1] | 吴良镛. 广义建筑学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1989. |

| [2] | 克里斯托弗·亚历山大. 形式综合论[M]. 王蔚, 曾引, 译. 张玉坤, 校. 武汉: 华中科技大学出版社, 2010. |

| [3] | 莫伯治, 何镜堂. 西汉南越王墓博物馆规划设计[J]. 建筑学报, 1991(8): 28–31. |

| [4] | 陆元鼎. 岭南人文·性格·建筑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005. |

| [5] | 唐孝祥, 郭谦. 岭南建筑的技术个性与创作哲理[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2002(3): 34–37. |

| [6] | 唐孝祥. 岭南近代建筑文化与美学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010. |

| [7] | 何镜堂. 基于"两观三性"的建筑创作理论与实践[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2012(10): 12–19. DOI: 10.3969/j.issn.1000-565X.2012.10.002 |

| [8] | 杜宏武, 王国光. 岭南建筑学派的整体观与整体设计方法初探[J]. 南方建筑, 2014(1): 94–98. |

| [9] | 何镜堂, 王扬, 李天世, 等. 基于"两观三性"理念的地域文化建筑设计营造——烟台文化中心规划与建筑设计[J]. 建筑学报, 2010(4): 65–66. |

| [10] | 何镜堂. 现代建筑创作理念、思维与素养[J]. 南方建筑, 2008(1): 6–11. |

| [11] | 庄少庞. 技术理性与自然意境——由四座高层旅馆试析莫伯治先生第二创作阶段[J]. 华中建筑, 2013(8): 22–25. |

| [12] | 艾定增. 神似之路——岭南建筑学派四十年[J]. 建筑学报, 1989(10): 20–23. |

| [13] | 刘宇波. 回归本源——回顾早期岭南建筑学派的理论与实践[J]. 建筑学报, 2009(10): 29–32. DOI: 10.3969/j.issn.0529-1399.2009.10.007 |

| [14] | 何镜堂, 郭卫宏, 郑少鹏, 等. 一组岭南历史建筑的更新改造——何镜堂建筑创作工作室设计思考[J]. 建筑学报, 2012(8): 56–57. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19

,

,