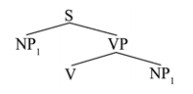

认知语法认为,自然语言中的典型句式反映典型事件模型(canonical event model),其中主语为施事,通过谓语动词表征的动作行为作用于受事,引出状态变化。[1]358例如:

(1) a. John hit Mary

b.五个人吃一锅饭

所描述的事件表征基本的概念原型,即典型事件模型。及物小句是编码此类事件的常规手段。但语言中常出现不同类型的非典型句式(non-canonical construction),例如:

(2) a. The garden swarmed with bees

b.The streets rang with church bells

Swarm的主语本应是施事bees,ring的主语本应是施事bells,但(2)的主语却都是动作行为所蕴涵的方位而非施事。这种句式即被称为非典型句式。但是这些非典型句式都是合法的,没有问题的,对于认知语言学来说都是可以解释的。[1]361

汉语研究者也认为,施事作主语,受事作宾语不仅是汉语最具中性特征的结构序列,而且是人类语言的普遍倾向之一。[2]然而,汉语中有一种成对的句式,它们包含一个形态完全相同的谓语动词和两个占据主语和宾语语法位置的名词性成分,这两个名词性成分在句子中的线性位置可以刚好相反,句中语义角色在句法配位上的对立倾向好像完全消失了,即,谓语动词前后的名词或名词性短语可以互换位置,互换后形成的一对句子所表达的语义内容基本不变,即句子的逻辑真值不发生改变。学界称这种句式为可逆句式。[3-5]例如:

(3) a.五个人吃一锅饭b.一锅饭吃五个人

(4) a.两个人骑一匹马b.一匹马骑两个人

(5) a.浓浓的烟味弥漫着客厅b.客厅弥漫着浓浓的烟味

(6) a.客人来家里了b.家里来客人了

(3)~(6)中的b句式按照Langacker的说法都是非典型句式。其主语都不是施事,而是地点、工具甚至是受事。对于非典型句式,认知语言学、生成语言学和系统功能语言学文献也都有过不少研究,比如认知语法用观察格局(viewing arrangement)、显著度(prominence)和射体/界标(trajector/landmark)联结等理论,对其有比较令人信服的解释。但是像汉语可逆句这样主语和宾语不借助任何语法标记直接互换又基本保持原真值义的句法现象,在其他语言中并不多见[5],因此,对这种句式的研究可以看到的国外文献不多。可逆句显然是一种有标记程度特别高的句法语义现象,尤其在语序极其重要的汉语中,主语和宾语互换位置而表达的语义基本不变,实在是一种奇特的句法和语义现象,引起了汉语语法界的广泛关注。产生这种句法现象的原因究竟是什么呢?本文试用“语句包”(sentential package)理论[6]分析这种句法语义现象,探索汉语可逆句产生的机制和动因。为叙述方便我们将可逆成对句中以施事为主语的句式称为a式,以非施事为主语的称为b式,发生冲突时我们会加以说明。

二、有关可逆句的研究研究界对于汉语可逆句虽然广有关注,但专门的研究不是很多,大都在研究存现句、受事主语句、施事宾语句、非施事主语句、中动句的语境中有涉及。[7-11]专门对可逆句进行研究的包括宋玉柱[12]、韩流、温宾利[13]、张斌[3]、鹿荣[5]等。对该句式的称名也有不同,包括翻转结构[13, 14]、主宾可互易句[15]、供动句[16]、容纳句[17]等,使用可逆句这一名称的包括宋玉柱[12]、张斌[3]、鹿荣[5]等。对可逆句的研究主要涉及以下几个方面。

(一) 分类研究分类研究的研究目标是根据特征将这些主宾语可以不增减成分直接易位,正反句语法合法、语义值不变的“可逆句”进行归类描写,主要包括李敏[15]、张斌[3]的研究。根据李敏[15]的研究,可逆句(李称为主宾可互易句)受动词自身的语义特征制约,根据句式语义把可逆句分为6种类型(将我们称之为a式的标记为b式):“混合”义可逆句、“依附”义可逆句、“供给”义可逆句、“笼罩”义可逆句、“充满”义可逆句、“进入”义可逆句。每一种类型各有其句式义和成分义以及形式特征。比如“混合”义可逆句的句式义是“使几种物体‘混合’在一起之义”,如:

(7) a.鱼头炖豆腐b.豆腐炖鱼头

(8) a.黄瓜炒鸡蛋b.鸡蛋炒黄瓜

(7)~(8)的特征是,句式义为两物“混合”,成分义是主语、宾语都可以看作动词的受事。因此,可以比较任意地用其中一个名词性成分作为陈述对象,所以主、宾可逆。

再如“供给”义可逆句的句式义是“某物可以供某人(或某物)使用”的意思,如:

(9) a.一个屋子住三个人b.三个人住一个屋子

(10)a.一张床睡两个人b.两个人睡一张床

“供给”义可逆句的成分义特征则是,宾语多为动词的施事,主语含处所义,形式上主、宾语一般是“数量+名”构成的名词性短语。主、宾语易位后句子由原来的“供给”义变为“分配”义。

再如(11)、(12)的“充满义”可逆句的句式义是处所“充满”某物,原句是存现句,谓语由“动+满/遍(+了)”构成,其中动词“挤、飞”等虽然都有具体的词义,但加上“满/遍”后不再表示具体的动态,而是静态描写,谓语部分可以用“满是”来替换。变换后为施事主语句和工具主语句,主题变为“天空”和“树叶”。

(11)a.商场挤满了顾客b.顾客挤满了商场

(12)a.天空飞满了树叶b.树叶飞满了天空

李文在可逆句分类研究中是比较细致的,但其中也有一些不尽如人意之处,例如,“充满”义与“笼罩义”(如:山谷弥漫着烟雾?烟雾弥漫着山谷)可逆句分为两类似乎不是很妥当,李文本身就说“充满义主宾可互易句与笼罩义主宾可互易句基本相同”,只是在“处所主语与动词之间是否存在明显的被动关系上有所区别”:

(13)大地覆盖着白雪→大地被白雪覆盖着(笼罩)

(14)天空布满了乌云→天空被乌云布满了(充满)

以这样的区别性特征作为分类依据似乎不妥,因为可逆句的基本特征就是主宾可逆而动词形式不变,如果引进“被”字句作区别特征,那么我们可以说“一锅饭被五个人吃了”而不大可以说“一个屋子被三个人住了”,这是不是说明“一锅饭吃了五个人”是“供用”义,而“一个屋子住三个人”就不是“供用”义可逆句呢?那又为什么仍把两类都分在“供用”类呢?其次“山谷被烟雾弥漫着”这一说法的合法性十分可疑,根据李的“是否存在明显的被动关系”这一条件,“山谷弥漫着烟雾”既然被动形式有疑,就不应分类为“笼罩”义了。此外,李文的分类大部分只涉及语义关系,少部分既谈语义又谈形式,有混乱之虞。

张斌[3]把可逆句分为7类:①“供用”义可逆句(这间房子住三个人↔三个人住这间房子);②“存现”义可逆句,其中又分两类,“V着”类(碧绿的田野笼罩着一层薄雾↔一层薄雾笼罩着田野)和“V遍/满”类(头发沾满油污↔油污沾满头发);③“并和”或“烹调”义可逆句(一斤漆配半斤汽油↔半斤汽油配一斤漆);④“是/等于/像”字句可逆句(北京是中国的首都↔中国的首都是北京);⑤“对、朝、挨、靠”等加“着”的可逆句:(校门对着车站↔车站对着校门);⑥表纯粹计量关系的可逆句(一个月30天↔30天一个月);⑦气象类可逆句(阴天了?天阴了)。对于有的类别,张做了一些特征分析,例如“供用”义可逆句的语义特征是表达某些物品、器具、食物、材料等可以供多少消费者、使用者、占有者消费、使用、占有,句法特征是主语和宾语多是数量名结构,动词前可以加助动词,动词后可以加“了、着、过”。但对于有些类别并没有做特征分析,只是在“可逆句的语义和语用”一节做了简要的整体说明:可逆句的主语或宾语对句中动词来说,可以看作施事、受事或处所、工具,但从整个句子语义来看,主要是表明某种关系,因而不少可逆句可以将句中的动词省去,这也正是可逆句可以成分互易的主要原因,因为关系总是互相或相向的。[3]张的分类比较详尽,但是也存在有些是按照语义(比如“供用”义可逆句)有些则按照句法(比如“对、朝、挨、靠”等加“着”的可逆句)分类的弊端。他对气象类可逆句的分类似乎也有些牵强,比如“天阴”似乎是结构,“阴天”则更像词或词组,那么,“阴天了?天阴了”是不是可逆句就成了问题。

(二) 结构成分形式特征研究所谓结构成分形式特征研究,指对可逆句式中句法成分的形式特征与可逆性的形成之间的关系的研究。鹿荣[5]在《供用类可逆句式的认知语义表现》一文中对“供用”类可逆句的可逆自由度与句法形式的关系做了较为详细的探讨。他认为,供用类可逆句是指A式(相当于我们所说的b式)“NP1+ V + NP2”和B式(相当于我们所说的a式)“NP2+ V + NP1”的主、宾语互换位置但句子真值义基本保持不变的成对句,其中的A式为供用句,表达“某些存在物(NP1)以某种方式(V)供给某些人或物(NP2)使用”这样的句式语义,NP1是供用物,NP2是供用对象。与之相对的B式叫作益得句,句式义为“某些人或物(NP2)以某种方式(V)得到某些存在物(NP1) ”,NP2是益得者,NP1则是益得物。如本文(9)和(10)所示。他认为,供用类可逆句的最基本形式为:A: NP1+ V +NP2↔B:NP2+ V + NP1,即NP1和NP2均为不包含数量成分的名词短语,如“油漆刷家具↔家具刷油漆”,称为基础式。除基础式外还有两种形式:对举式和加强式,如“油漆刷家具,乳胶漆刷墙↔家具刷油漆,墙刷乳胶漆”和“一桶油漆刷两件家具↔两件家具刷一桶油漆”。当供用类可逆句形成的自由度较大时,才可以有基础式,可逆的自由度较小时,往往只能有对举式和加强式,自由度最小即形成可逆句难度最大的只有借助于加强式即数量对应式。例如:

(15)a.墙上挂画↔画挂墙上

b.墙上挂画,桌子上摆花瓶↔画挂墙上,花瓶摆桌子上

c.一面墙上挂两幅画↔两幅画挂一面墙上

(16)a.苹果送老张↔老张送苹果

b.苹果送老张,桃送老李↔老张送苹果,老李送桃

c.两箱苹果送一个人↔一个人送两箱苹果

(17)a.一箱苹果送老张↔老张送一箱苹果

b.一箱苹果送老张,一箱苹果送老李↔老张送一箱苹果,老李送一箱苹果

(18)a. *饭吃人↔人吃饭

b.一锅饭吃五个人↔五个人吃一锅饭

根据鹿文的分析,(15)的三式都成立,即(15)的可逆自由度最大;(16)a式虽然也成立,但合格度低;(17)a的句子无法自足,必须换成对举的b式;(18)a不成立,只能用b式构成可逆句,即(18)的可逆自由度最小。这样的分析,从直感判断,是有其道理的。至于为什么(15)的可逆自由度最大、(16)a式合格度低,并没有提供进一步的理据。对于(17)a无法自足的问题,鹿文认为专名虽然也是有界的,但相对于数量名来说有界的典型性要弱一些。至于例(18)a的不可逆,鹿文没有交代原因。

鹿文还对最强式即数量对应式的形式做了专门的分析,指出主、宾语都要求有数量成分,如果只有一个含有数量成分,供用类可逆句的句法可逆性就会受到影响。例如:

(19)a.?三辆车上坐学生↔学生坐三辆车上

b.?车上坐十个学生↔??十个学生坐车上

c.三辆车上坐十个学生↔十个学生坐三辆车上

对于(19)的情况,鹿文从有界、无界视角进行解释,给出两个规则:规则1:如果动词前出现数量成分,动词后也必需出现有界的数量成分;规则2:NP2如果带有数量成分,要求NP1也应该带有数量成分,反之则没有这种限制。对于可逆句的数量名结构,凡是研究可逆句的都多少有涉及,但相较以前的研究,鹿文的观察是细致的,但是也存在一些问题。其一,有界和无界是二元对立,要么有界,要么无界,不会存在典型性问题,可是在解释(17)a的自足性时,鹿文认为专名相对于数量名来说有界的典型性要弱一些,说法有欠妥当。另外用于验证规则的(19)语料本身很可疑,因为“三辆车上坐十个学生”应该是存现句,“三辆车坐十个学生”才是供用句,而鹿文是只讨论供用类可逆句的。对于(15)~(18)形成可逆句难度大小的情况,鹿文并没有给出更多的理据,只从结构形式本身谈自由度问题,句式合法与否也只是停留在直感判断上。

张伯江[9]曾在讨论施事宾语句时涉及可逆句的结构特征问题,他举的例子包括“一锅饭吃十个人”“一辆车上了五十人”。他认为这种句子基本语义是容纳,施事宾语都是无定的有数量修饰语的名词,并认为陆俭明[18]关于表容纳的施事宾语句去掉其中的数量词整个结构根本不成立的结论只是从归纳中得出的结果,根据他的宾语假设,还可能是无定的光杆普通名词。而他提供的反证是“这辆车还上得了人吗?—上不了人了”,这显然只是在谈施事宾语,并非可逆句,只是语料中把可逆句纳入到施事宾语句中分析,只提及“施事宾语都是无定的有数量修饰语的名词”,并未提及主语的结构形态问题。

(三) 语义角色关系研究主、宾语和动词的语义关系对可逆句有制约作用,当主语是受事、宾语是施事时,主、宾语的易位是自由的;而主语是施事,宾语是受事时则一般不能直接易位[15],可见可逆句式中的语义角色关系是可逆与否的关键问题。因此,只要是可逆句研究总是要涉及语义角色间的关系。研究比较细致的当数鹿荣[5]的分析。鹿根据句中NP1、NP2各种不同的“深层事理语义格”身份,把供用类可逆句式分为10种语义类型:

① 受事+V +与事↔与事+V +受事,如:牛奶喂孩子↔孩子喂牛奶;

② 材料(原材料)+ V +结果↔结果+ V +材料(原材料),如:砖砌房子↔房子砌砖;

③ 材料(位移材料)+ V +受事↔受事+V +材料(位移材料),如:三张纸糊一扇窗户↔一扇窗户糊三张纸;

④ 受事1+ V +受事2 ↔受事2 + V +受事1,如:西红柿炒鸡蛋↔鸡蛋炒西红柿;

⑤ 处所+ V +材料(位移材料)/受事/结果↔材料(位移材料)/受事/结果+ V +处所,如:一个果园里喷三桶农药↔三桶农药喷一个果园里;

⑥ 处所+V +施事↔施事+ V +处所,如:里屋住人↔人住里屋;

⑦ 时量+V +受事/结果/材料(位移材料)↔受事/结果/材料(位移材料)+ V +时量,如:两天看一本书↔一本书看两天;

⑧ 时量+V +处所↔处所+V +时量,如:三天住宾馆,三天住学校↔宾馆住三天,学校住三天;

⑨ 时量+V +施事↔施事+V +时量,如:十分钟讲一个人↔一个人讲十分钟;

⑩ 受事+V +施事↔施事+V +受事,如:一锅饭吃五个人↔五个人吃一锅饭。

(四) 动词语义研究任鹰从动词语义研究可逆句中的“供用句”,认为供用句动词都必须附有“给予”义,语义特征应当是“动作+给予”的复合,分为两种情况:一种情况是动词本身为“给予”类动词,另一种情况是动词本身并不具给予义,但在特定句式中获取并隐含着“给予”义。[2]如:

(20)a.一本书卖两个人↔两个人卖一本书

b.一锅饭吃十个人↔十个人吃一锅饭

(20)a中的“卖”等于“卖给”,本身包含给予义,而(20)b中的“吃”并不含给予义,是在特殊句式中获取了“给予”义。与“给予”相对立的“取得”义的动词无法进入表示供用义可逆句的,如“卖”的反义词“买”、“送”的反义词“收”等不能进入供用义可逆句。既有“给予”义, 又有“取得”义的动词“借”“租”“换”在表示“给予”义时, 可以进入供用义可逆结构,表示“取得”义时则不能。(20)b类结构中的施事成分不仅是动作行为的发出者, 同时也是受事成分的占有者和使用者, 动词所表示的动作行为, 是施事成分占用受事成分的具体方式,动作的施行, 是以“给予”为前提的,受事成分是益源,施事成分则是受益者。因此,(20)b中“十个人”在可逆句中与“吃”的关系仅仅是“深层事理”施事格,在表层句法上其“认知”格不被看作施事成分,而是“给予”的对象,是动词的支配成分。也就是说,吃已经不再是其本义,而是“给……吃”的意思。

韩流、温宾利[13]从生成句法学的角度出发,认为例(3)一类可逆句(他们称为翻转句)缺乏必要的条件和动因,因为转换根本无法操作:首先,受事宾语“一锅饭”在及物动词的宾语位置可获得宾格,缺乏为了格而进行移位的动因,从一个有格的位置移入另一个有格的位置,将造成同一名词组的再次不同赋格,必然导致格冲突(case conflict);其次,在spec-TP位置上已拥有施事主语,不再有接纳受事宾语移位进入的落点,如果试图将施事主语“五个人”从主语移入宾语位置,是从结构高位向结构低位移动,违背显性句法移位必须从低位向高位移动的原则。既然理论上不存在从a句式转换至b句式的句法机制,事实上却可以转换,只能说两句式的形式可逆不是句法转换关系[13],而是跟动词有关。b式中的动词不同于a句式中的动词,缺乏施事性,不具有及物性,与英语度量动词有诸多共同特点,因此他们主张将“一锅饭吃五个人”中的动词“吃”分析为类似于英语的measure、cost、weigh等不及物性系动词,本质上具有非宾格属性(unaccusativity)。该类动词语义上以内论元名词为句子主语,后接一个表示数量意义的名词性成分作谓词性补足语,跟由动词或形容词充当的谓词一样,本质上不具有论元的性质,不同于句法结构上的名词宾语。他们认为,b句式并不表达动作义,而是描述受事的性质、状态,揭示相关联事物间的静态关系,动词表示的动作对其后的名词成分所指称的事物没有支配能力,即b句式中并不存在施受关系。他们认为b句式动词经历了一个“去施事性”(deagentivity)的过程,其代表的事件类型由行为动作转化为方式、状态。“去施事性”在词库内进行,由此派生的动词在使用范围上非常有限,必须满足供用的语义需求。[13]

(五) 既往研究的缺憾以往对可逆句的研究集中在分类、结构特征、语义角色关系和动词的性质几个方面,对可逆句的认识作出了贡献,但也存在一些缺憾。比如,①两种或多种意义类别纠缠不清,如“笼罩”和“充满”义的分类问题,引进“被”字句作区别特征鉴别某可逆句是否供用义并不合适。如果类别纠缠,那么分类研究的意义就会削弱。②语义角色的界定究竟是按照“深层语义格”还是“表层句法语义关系”[2]关系?比如“油漆刷家具”中,“油漆”和“家具”究竟各是什么语义格?如果不按照深层语义格界定,角色关系研究是否具有可靠性?③成分结构特征研究中,为什么(15)的可逆自由度最大,(16)a式合格度低?既往研究并没有提供进一步的理据。④动词语义研究中,说“吃”类及物动词发生了去施事化过程,这个过程的机制是什么样的?⑤缺乏统一的动因研究。少有研究者着力探讨可逆句之所以能够逆转的成因,只是偶尔涉及。如任鹰[2]认为是依存于各个结构成分的高层次的语义组合关系导致动词义变化产生了可逆句,这实际上是构式语法的压制观。那么各类可逆句是一个构式还是多个构式?张斌[3]认为可逆句中的主语或宾语虽然可以看作受事,但表示的却是关系(供用句)或状态(存现句),才使得成分可互易位置。还有人认为,“可逆句”简洁,可避免句式呆板重复,为适应表达需要,可适当变换语序。[19]这些关于可逆句成因的片断观察虽各有道理,但都没有形成具有统一解释力的假设,很难对这一句法现象何以能够形成作出统一的、有理论高度的解释。这些不足给我们用“语句包”理论对可逆句的成因和机制进行统一的解释提供了空间。

三、“语句包”理论徐盛桓[6]从心智哲学意向性视角下对语言表达式进行研究。他认为,句子范式的形成经历一个从“事件”(event)到“用例事件”(usage event)的过程,这一过程是一个意识活动的过程,其中的意向性主导,造就了句子不同范式的“大同”与“小异”。在语言的使用过程,“事件”是被具体句子表述之前的“自在事件”(event-of-itself),“用例事件”是语言使用者把这个自在事件“改造”为合用于表达的一个用例(usage),是语言使用者的意识活动,是在意向性主导下把某事件映射为具体句子表达式的一种活动。

意象研究的“图画理论”(picture theory)假设,主体感受或者说意识是以意象为载体呈现出来的意识,称为意象意识。[6]从语言运用来说,从感觉到感受的意识过程就是心智把感觉到的事件“改造”成心目中的用例事件并由意象在大脑里呈现为“脑海中的电影”的过程。所谓意象即客体物象在主体大脑中呈现的形象,不同于原来的物象。比如认知语法中的弹子球模型(the billiard-ball model),就是心智通过客观世界经验对客观世界中的事件的“改造”性刻画,具体表征为物体穿过空间移动并通过物理接触将力从一物施加到另一物,一些物体通过自身资源提供必要的能量,另一些物体传输或吸收该能量,这就产生了“行为链”(action chain)这一典型意象或概念。这一意象显然不是现实世界的“事件”本身,而是语言使用者或者言语主体把这“自在事件”进行“改造”后用于表达的一个“用例事件”,然后通过符号化(symbolizing)过程用于我们对事件的日常表达。

一语言社区的语言使用者经过世界经验的积累会约定俗成地像表征上述动力传递事件那样把一个事件的表达内容限制在一个相对简单而又相对完整的框架内容内,形成行为链框架或者说认知模型,徐盛桓[6]表述为:个别或集合的、有生命或无生命的主体所经历的一个简单的或复合的事件,形成一个普遍语法项目—几乎所有语言都有这样一个构成句子表达式的格局,如下图:

|

大脑里根据世界经验中的事件而建立的这些非词语性意象,实际上就是语言中的句子要表达的语义内容。这些非词语性的意象图式,就是如何将语义“转写”为体现为句式的语法。[6]这些意象图式要转换为语言表达式就必须将图式具体化,作为意象的前语言用例事件要分割为一个个概念,以便用语言符号加以表征。与世界事件有关的一连串概念,都要进入到一个“语句包”(sentential package)里,供转化为语码时提取、运用。“语句包”不仅要打包各概念成分要担负的语法功能、语义功能,还要包括该事件所可能涉及的众多因素,即事件的直接或相关因素,甚至概念成分可能要担负的语用功能,以使这些概念成分既可以支撑起一个句子的语法框架,又能在框架安排下担负起表征语义内容的任务,甚至语用任务。任何一个成分都要担任两种角色:语法角色(grammatical role)和语义角色(semantic role)。例如,“张三这个冬天在这房子里用这支笔很愉快地写字”的概念内容打包在一个语句包里,各成分的语法角色和语义角色可分析为:{写(谓语动词)[张三(主语、施动格),字(宾语、宾格)]}[冬天(状语、时间格)、房子(状语、处所格)、笔(状语、工具格)、愉快(状语)]}。[6]语义角色一般是该概念所表征的事物在百科知识所显示出来的作用,如“房子”通常多是负载“处所格”,语法角色一般以上图中的NP1为语法主语。

类似“语句包”的概念在认知语言学和功能语言学研究中都有发现,认知语言学的此类理论大都着重于对语义而兼对语法现象的解释,例如“框架”理论、“心理空间”理论、“理想认知模型理论”等。系统功能语言学的“作格分析”理论则主要用于解释语法现象。

Fillmore[20]116-117的框架语义学理论认为,语义框架是理解某一词语或一组相关词语时必不可少的一种知识结构,比如著名的“商业事件框架”在理解buy, sell, pay, spend, cost, charge等词的意义时就是必须的,这个框架提供了这些词语所表征的范畴的背景和理据,其中包含的“买主、卖主、货物、钱”等知识在理解这些词的意义、安排这些词语出现的句法结构时是必不可少的。对于句子“I paid five dollars”,我们要理解它就必须理解这个事件中涉及的买主、卖主和货物,尽管句子本身并未提及。这些知识源于我们对商业框架的知识。[21]227

根据Fauconnier[22],意义建构涉及两个过程:①建构心理空间;②确立心理空间之间的映射(mappings)关系。所谓心理空间,指在语篇进行中建立起来的短时概念域或“知识包”(packets of knowledge),没有这些知识包,要理解语篇是不可能的。在我们概念化过程中,任何固定的或正在进行的世界状态(state of affairs)都要由心理空间表征。[23]281例如,要理解句子“In France, Bill Clinton wouldn't have been harmed by his relationship with Monica Lewinsky”,诸如“国家”“首脑”“政体”“性伙伴”“对政客有性伙伴的态度”“选举制度”等一系列的心理空间知识或者说概念知识包是必须的,不然不可能建构和理解这个句子。心理空间和语义框架虽然都是“概念知识包”,但不同的是,心理空间是在线瞬时建构的。

Lakoff的理想认知模型(ICM)理论是另一种知识包理论。ICM比“框架”包括的概念现象范围要广泛得多,“框架”是ICM的一种。ICM和心理空间的关系是“对心理空间进行结构组织的有着复杂结构的知识系统”[21]279,ICM的作用就是为组织心理空间提供可供补充的背景知识。ICM依赖至少5种组织原则:意象图式、命题、隐喻、转喻、符号化(symbolism)。[21]280其中的命题ICM包括命题或事实知识,例如我们关于饭店知识中涉及要餐桌、订餐等规则就是从这类ICM中涌现出来的。

系统功能语言学在研究中也发现,及物性系统的不同类型的过程,从一个视角来看有各自的不同语法,但从另一个视角或更抽象的层面来看,所有过程的结构都是一样的,他们有共同的语法:每一个小句共有一个概括性的共有表征结构。Halliday[24]281把这样的分析方法称为作格分析法(ergative analysis)。在及物性分析中,我们分析一个过程有几个参与者,该过程是否从一个参与者延伸(extension)到另一个参与者,即是否及物。而作格分析法的变量不再是“延伸”,而是“因果”。从作格视角看,对句子“The lion woke the tourist”,我们如用及物性分析,就得把“醒”分析为狮子发出的动作,“延伸”到游客,显然这是不合适的。“醒”究竟是游客自身发出的行为还是由外部施事“狮子”发出的行为?显然是游客自身发出的,只是这一行为的外部肇事者是狮子。用及物性分析,狮子是行动者(actor),游客是目标(goal),但是实际上句子的意思是The tourist woke,那么游客就成了行动者。两句的行动者变了,句子的逻辑真值并没有改变。这就产生了矛盾。作格分析可以帮助我们解决这一矛盾。根据作格分析法,每一个过程都与一个关键参与者相联系,过程是通过这一参与者实现的,没有这个参与者就没有过程。这个参与者被称为介质(medium),是总是直接参与过程的成分,因此在所有小句实现的过程里都有介质,却不一定出现其他成分。过程和介质共同构成小句的“核心”(nucleus),“核心”决定小句其余成分的选择范围。例如在“The tourist woke”中,tourist是介质,“tourist + wake”构成小句的“核心”,表征一个小的语义场(semantic field),这个语义场可以独立实现为一个小句,也可以与其他参与者或环境功能结合起来实现为小句。最一般的选择是可能有另一个参与者作为这个作格过程的起因,我们称之为施事(agent)。因此过程可以表征为自生(self-engendering)性的,没有另外的施事,也可以表征为外部产生的,即有另一个参与者充当施事。比如The glass broke,在现实世界,玻璃打碎很可能是由外部施力造成,但我们可以把它表征为自生性的。在物质过程,如果过程是中动的(middle,动词没有内论元),介质等于行动者;如果过程是实效的(effective,动词有内论元和外论元),介质等于目标(受事);在心理过程,介质等于感知者(senser);在行为过程,介质等于行为者;等等。在词典中许多动词的标注既是及物动词又是不及物动词,比如act、break等,这样的标注对于前者意味着该过程既可以延伸又可以不延伸到其他参与者,而其主语总是过程的施事、引起者。但对于后者就不同,及物时其主语是施事,而不及物时,小句主语并非施事而是受事。那么这样的标注就不合适了。[25]163-165作格分析法就解决了这个问题。系统功能语法从功能视角支持了“语句包”理论。

“语句包”和上述认知语言学表征的几种知识包理论以及系统功能语法的过程“核心”理论相同的地方是,它们都是包含与过程相关的世界知识的“知识包”,都为理解或建构语义结构提供可资使用的知识以及建构原则。“语句包”与其它理论不同的地方是,它是为句子建构提供相关概念知识及其关系的知识包,包括语义、句法、语用因素的知识集,其中还包括人类心智或意识涉及到的意向性知识。也就是说“语句包”在实际语言安排的选择过程受语句包所隐含的人类意识的意向知识所调节。因此“语句包”假设兼具语义框架、心理空间、理想认知模型和过程“核心”理论的特征,可能会比以上几种理论更有解释力,能够统一解释前贤们对可逆句研究中涉及的诸多现象,解决其中尚未能解决的问题。

四、“语句包”理论视角下的可逆句成因和机制对可逆句式涉及的形式和语义关系的已有的研究虽然不是很多,但是研究非常细致,包括分类、成分语义关系、成分形态等,这在本文第二节已有报告,但是对可逆句的形成动因和机制语焉不详,很少渗透入考察,涉及成因时一般就以语用因素笼统说明,认为可逆句的非典型主语句式之所以产生这样的转换是因为汉语话题重于主语,当表达式中的“非典型主语”(徐盛桓[6]称为非正则主语,non-canonical subject)有必要作为话题时,就会将其中的非施事成分移至句首,占据句首主语位置,引起动词前后逆转。比如王家年[8]就认为,汉语的及物动词并非严格依赖施事,动作并不完全靠施事启动,受事论元可以根据信息表达需要移到句首充当主语。例如:

(21)街道打扫了/小偷抓住了

既然受事NP前移能够获得主格格位指派,就可以推论,受事NP移入主语位置是汉语的语法所允许的。李敏[15]认为,主宾语易位引起语用变化,主宾变换前后的主题有明显的不同,语用价值有差别。任鹰[2]在讨论可逆句时也说,语序问题大都不是句法与语义问题,而是“好与不好”的问题,是语用问题。这些研究者触及可逆句成因时寥寥数语,简单归因于语用需要。

人类大脑以知识包的形式储存世界知识然后在交际中以语言来表征,这一点已为不少研究者发现。除了上述认知语言学和系统功能语言学的研究外,法国哲学家和社会学家列维·布留尔[26]412-422就认为,原始语言有一个共同的倾向,不仅描述主体接收到的印象,而且描述客体在空间的形状、轮廓、位置、运动、活动方式等。俄国发展心理学家Luria & Vygotsky[27]52-70也发现,原始语言充塞着大量细节, 因为人类的思维和语言能力尚不能够对经验材料进行集约处理,因此要对事件的全景作细节描述。

根据“语句包”理论,大脑里根据世界经验建立的非词语性意象,是语言中的句子要表达的语义内容。这些非词语性的意象图式,作为意象的前语言用例事件分割为一个个概念,以便用语言符号加以表征。“语句包”打包的概念成分不仅包括与事件有关的参与者施事、受事、经事、感事、与事等,还包括与事件有关的时间、地点、原因、结果、状况、环境、目的等。句子结构是植根于人类基本经验的,典型结构安排与典型经验一致。比如我发现自己在一个房间里,其中有桌、椅、计算机、打字机、书、钢笔、灯、画等,而这些都与房间、所在的楼房以及楼房的地理位置相关,典型安排是将较小的、活动的人和具体的物理事物作为事件参与者,而将房屋、地理位置作为背景。[1]355这些都是“语句包”概念里的内容。我们说“杯子碎了”时,只涉及到“杯子”和“碎了”,我们在意向性支配下在“语句包”里只选取了我们意欲表达的概念内容,事实上,“语句包”里的内容很多,比如我们关于“碎”的事件经验包括:其主题(theme)是非有生性的、类似玻璃类的、易碎的,其完成要通过力的使用,其过程是瞬间成为碎片,施力者可以是人、落下的石头、地震、碰撞等,施力者如果是人可以是通过扔物体、挥动锤子、掷垒球、按动洗涤机的按钮等。[1]372此外还要包括结构合成形式、概念成分要担负的语法功能、语用功能等该事件所可能涉及的众多直接或相关因素。比如我们可以说“杯子碎了”“杯子要碎”“杯子会碎”“杯子不会碎”等,却不能说“杯子碎”“碎杯子”“杯子明天碎”等。这些知识都是包括在“语义包”中的知识。“语义包”中还包括语用知识,比如话题安排的知识,也就是意向性内容,包括何种结构安排会实现什么样的交际意图。[6]“语句包”里之所以会包括意向性内容,是因为根据心智哲学的意向性理论,所有心理现象都是有意向性的,不仅相信、愿望、意图,就连情感、感知经验都是有意向性的,意识心理状态的现象特征是由意向性决定的[28]18,不可能有不关于任何事物的思想。[28]475一状态的现象特征由其表征的内容决定,或随附于其表征的内容[29, 30],意向性即心理状态关涉什么,关心什么,或指向什么,即心智哲学所说的关指性(aboutness)。[31]语言表达是概念结构的符号化,是“思想”的形式表征,“语句包”是概念包,既然不可能有没有意向性的思想,“语句包”中自然包括意向性内容。

任何一种句式都是在实际交际中产生的,是在意向性支配下,为一定的交际目的进行选择,而又能够得到储存于语言知识库中的规约单位图式范畴化允准的结构安排模式。根据认知语法,规约单位是象征集合(symbolic assemblies),象征集合可以是较为具体的图式也可以是抽象层级很高的图式。具体集合构成语言表达式如词、短语、小句、句子,图式化程度高一些的集合被称为构式图式(constructional schemas),构式图式为语义和语法组合提供基础。[1]167具体的言语是否合法要看图式是否将其范畴化为成员,称为允准(sanction)。如果具体言语与图式完全吻合,该言语就是该范畴的典型成员,称为对图式的详释(elaboration)。如果部分吻合,称为扩展(extension),该言语就是新奇的。新奇表达式如果对语言表达有一定贡献,例如简洁、新颖、表现力强等,就会被语言社区传播,进而进入语言知识的库藏,作为新的图式为言语用例提供合法与否的标准。因此,语法允准并非人为规定的规则,而是看语言知识包中存储的有没有某一个对表达式进行范畴化的图式,只要有图式部分允准,表达式就是不成问题的。可逆句的非典型逆转形式的合法性也是这种机制运作的结果。而这些知识都是“语句包”里所包括的知识,因为语句包是人们从认识世界、使用语言的经验得来的。

(22)a.五个人吃一锅饭b.一锅饭吃五个人

(23)a.三个人用一支笔b.一支笔用三个人

(24)a.五十个饺子下一锅b.一锅下五十个饺子

(25)a.一个项目搞三年b.三年搞一个项目

(26)a.顾客挤满商场b.商场挤满顾客

可逆成对句式表达基本相同的概念内容。任何一个正常的语言使用者都会知道,无论a句还是b句,都还有很多与之相关的概念内容虽然存在于我们的知识域即“语句包”所储存的知识中,却并没有被选择、被表达。例如(22)~(26)语句的“语句包”中的内容,除被选择内容外,还包括与任何事件都会相关的时间、地点、原因、方式、交际场景、交际者等内容,但这些没有被语句选择。更具体点说;(22)还会包含锅的大小、人的体格情况、说话当时的补给情况等与之相联系的内容;(23)会包括写的目的,笔的种类、颜色,如果是毛笔还涉及墨汁等内容;(24)会包括饺子大小,锅的大小、材质,燃料,吃饺子的人数等;(25)会包括项目内容,“搞”的方式、人员、技术等。这些内容显然是包含在语句的知识包里的,或者说这表达式表达的事件,是人们从语句知识包里与这些事件有关的一系列相关概念中挑选出来的概念组构的。为什么会挑选这些概念而不挑选其他一些概念成分?这显然是交际意图即意向性所决定的,意向性随附于任何现象,因此可以说是包含或寄生在“语句包”里的。在意向性支配下,根据交际意图,(22)只需要表达“多少人吃多少饭”,(23)只需要告诉听话人一支笔多少人使用,(24)只需要说明煮饺子的工具、工具数和饺子的数量,(25)只需要表达“一个项目搞多少年”,所以“语句包”里其余的概念内容不需要显现。同理,(25)选择了时间和受事,(26)是存现句,只选择了存在项和场所,相关的其余知识是共有知识不需要言明,或者说并非共有知识但本次交际不需要交代(如锅的材质),因此在意向性支配下,这些概念没有从“语句包”选择出来。概念内容选出之后就要安排概念成分的结构形式,就(22)a而言,根据语句包里储存的关于“吃”的语法行为知识,或者说根据汉语语法规约,最常见的结构形式就是原型句式[NP有生吃NP无生],也就是说知识包里存在[NP有生吃NP无生]这样的图式,允准这种结构。如果说话人在意向性支配下需要把“一锅饭”置于句首又不改变表达的概念内容,就得在语法规约即库藏的规约单位图式中搜索是否有允准这样安排的图式,语言知识包里的知识告诉使用者,知识包里从众多用例事件中抽却并存储有[NP数量名;无生吃NP数量名;有生]这样的语法图式,于是就有了可逆句的逆转形式“一锅饭吃五个人”。换句话说,要表达[五个人[吃[一锅饭”]]]这个事件概念,就要调取“语句包”中这一事件所突显(profile)的过程“吃”、过程参与者“人”和“饭”,以及参与者的可能的数和量“五个”和“一锅”。“语句包”里储存的语法图式(线性排列方式),会将其中一个数量名结构表征的参与者安排在主语位置,另一个安排在宾语位置。至于一般情况下或原型是哪一个占据主语位哪一个占据宾语位,首先要调取“语句包”存储从实际语言运用中抽象出来的语法图式,如[N1]-[V]-[N2],而这个图式层级太高过于抽象,要继续搜索其下位图式,该表达式最可能激活、可及程度最高的下位图式是[NP有生吃NP无生],那么这个图式就是表达这个事件的典型结构形式,“五个人”显然是置于主语位置的典型选项,“语句包”里之所以能够提供这个典型图式,是因为长期的语言使用储存了“施事-及物动作-受事”这一典型事件链的知识,使得“五个人+吃+一锅饭”被判定为典型合法语句。在将概念符号化过程中,图式和具体话语内容是范畴化关系,即图式要确认该具体话语的形式是不是图式所表征的范畴家族成员。如果特征重合,话语实例就是合法原型表达。如果话语实例与图式特征不完全重合只是部分吻合,即部分允准,该话语实例是非原型型式但有可能被接受。如果话语实例与图式没有重合之处,它就不是该图式范畴的成员,是不合法的。说话人有时为了某种交际目的,想把N2放在句首位置,即逆转语法位置,实现为[N2]-[V]-[N1]的形式,他就会从“语句包”所储存的知识中搜索在[N1]-[V]-[N2]高层级图式下,是否有允准逆转的语法图式[NP数量名;无生吃NP数量名;有生],如果有,这一语法图式会被激活,对新的语法角色安排进行范畴化,确认该安排是图式所表征的范畴家族成员后,“一锅饭+吃+五个人”就会被允准为合法表达式。如果“语句包”里不存在这样的语法图式,该逆转则不被允准。

通过我们的分析可以看出,所有表达式的结构安排都遵循这样一个程序,这就是一般表达式的形成机制和成因。可逆句的形成机制和成因也是如此。一个句子之所以会出现看似违背语法规约的逆转现象,是因为在交际意向性支配下,从自然语言的用例抽取而存入了“语句包”的语法图式允准的结果,是自然语言的用例现象,并非语法位置上的语法角色、语义角色或句中动词的语义特征决定的。因此,如果我们将可逆句分类,无论是从语义角色分布还是从语法角色分布出发,虽然对认识这一特殊句法现象有一些帮助,但总是有隔靴搔痒的感觉,因为归纳性的分类总是无法穷尽现象,常会有分类不妥的情况。如果我们试图从成分特征分析并寻规则,也仍然常常感到并无规则可循。例如(22)~(25)根据语义分类都是“供用”类,但是,说“一锅饭供五个人用”“一支笔供三个人用”是可以的,而说“一锅供下五十个饺子”或“一锅供下五十个饺子用”“三年供搞一个项目”或“三年供搞一个项目用”就有些牵强。结构成分形式特征研究中提到,“五个人吃一锅饭”可以逆转为“一锅饭吃五个人”而“人吃饭”不可以逆转为“饭吃人”,鹿荣[5]认为是因为NP成分中数量名问题,其实这是因为“语句包”里存储的言语知识因为来自于自然语言,因此包含语境知识,“人吃饭”不能够逆转为“饭吃人”不是可逆不可逆问题,而是因为逆转前后的两个语句都不是自然表达式,都是没有与语境联系起来即没有“入场”(grounded)的[1]不合法句式。

可逆句式的允准条件,如上面的分析所示,是由“语句包”中内在包含的语义、语法、语用因素决定的,无论用分类、成分形式特征分析还是成分语义角色分析、动词特征分析都是无法穷尽归纳的,这是以往无论是形式分析还是语义分类研究中都常出现分类重叠、不当、语义描写有失偏颇的根本原因。我们用“语句包”理论所做的同意和解释符合功能、认知语法的主张。认知语法认为,哪一些动词带什么样的论元,其精确分布是规约决定的(conventionally determined),而不是可以精确预测的,动因(motivation)的语言学意义大于精确的可预测性(predictability)。[1]393

可逆句的限制条件,也是由“语句包”中内在包含的语义、语法、语用因素决定的。首先语句是用例,必须受语境的限制。认知语法认为,句子必须是“入场”(grounded)的,即必须与场景联系起来。所谓场景(ground),指言语事件及其参与者(说话人和听话人)、参与者的互动以及直接环境(说话时刻的事件、地点等)。入场成分包括时态标记、指示词、数量词、情态词等。[1]259-260没有这些手段使句子入场,句子就不是自然语言中的句子。这样,上面提到的“人吃饭”“饭吃人”都不是实际交际中的句子,谈不上可以不可以逆转的问题。既往研究有把(15)a、b、c分别称为“基础式”“对举式”和“加强式”,认为可逆句形成的自由度较大时,才可以有基础式,可逆的自由度较小时,往往只能有对举式和加强式,自由度最小即形成可逆句难度最大的只有借助于加强式即数量对应式。[5]其实这仍然是语境问题,因为使用对举和数量词是汉语典型的入场手段,所以满足了可逆句必须是实际语言用例这一条件,逆转的“自由度”因此就大于“基础式”。而许多情况下可逆句没有(15)a那样的“基础式”,恰恰是因为光杆动词缺乏入场标记所致。“墙上挂画”如果被视为一个自然表达式,必然会暗含“(墙上挂画)桌子上摆花瓶、(墙上挂画)地板上铺地毯”这类的对比语境,也就是说汉语中缺乏冠词,光杆名词可以通过零成分即通过语境入场。当然也可以通过数量词或指示词、对比手段等入场,因此“这幅画挂那面墙上↔那面墙上挂这幅画”的逆转就是非常自然的了。

可逆句中的动词语义限制,同样是“语句包”中所包含的语法、语用知识制约的结果。研究者已经注意到,只有那些表示事物常规、熟悉的供用意义的动词才能用于可逆句[13],因为“语句包”里的概念知识来自于人与世界关系的经验,来自于语言用例经验。随着社会进步和语言进化,人类逐渐会寻求简洁又符合交际目标但不同于规约表达式的句式表达世界事件,之所以“吃”“喝”“穿”“用”“站”“坐”等日常司空见惯的动词最有可能进入可逆句这样的非典型表达,是由于“语句包”知识中存储的小句“核心语义场”所表征的语义耳熟能详,语义场中动词表征的过程和关键参与者表征的“介质”易位也不会影响交际者的语义判断,不影响解读,所以这样的用法就会逐渐被使用、传播、固化为新的语法规约。这就是可逆句产生的机制。那些较为陌生的、书面的、术语性的、内部语义结构复杂的动词,则不大可能进入可逆句式。

五、结语可逆句中的非施事主语句是一种非典型句式,其主语不是施事,而是地点、工具甚至是受事。可逆句之所以会出现看似违背语法规约的逆转现象,是自然语言的自然组织现象,是存储在“语句包”里的来自世界经验和语言经验的语言知识使然,并非语法位置上的语法角色、语义角色或人为赋予句中动词的语义特征决定的。这类句式的生成和一般表达式组构机制一样,是语言使用者在意向性支配下,从语句包选择要表达的事件和事体概念内容,然后再在意向性支配下选择附着于概念内容的语法知识,即语言知识库中允准该形式的语法图式。最易激活的是原型形式,即[N施+V+N受、其他]。如果有语言使用者根据表达需要试图将动词两端的成分易位,会在语句包所含的语言经验知识包中搜寻可及的语法图式。如果知识包里含有允准这种句式建构的语法图式,这类非典型形句式就会产生。由于这类句式不影响交际者解读,又能够比原型句式更好地实现交际目标,就会被语言社区仿效、传播,最后固化为新的语法规约存储于“语句包”,供后来意图选用这类表达式的使用者调用。“语句包”里存储的语法图式对自然语言表达式的范畴化过程或者说允准过程,是可逆句的产生机制和动因,也是一般语言表达式建构的机制和动因。

| [1] | LANGACKER R. Cognitive Grammar—A Basic Introduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2008. |

| [2] | 任鹰. 主宾可换位供用句的语义条件分析[J]. 汉语学习, 1999(3): 1–6. |

| [3] | 张斌. 现代汉语描写语法[M]. 北京: 商务印书馆, 2010. |

| [4] | 沈阳. 数量词在名词短语移位结构中的作用与特点[J]. 世界汉语教学, 1995(1): 14–20. |

| [5] | 鹿荣. 供用类可逆句式的认知语义表现[J]. 汉语学习, 2012(2): 45–53. |

| [6] | 徐盛桓. "主动补旁格范式"为什么可能[J]. 语言科学, 2013(5): 485–496. DOI: 10.7509/j.linsci.201307.027913 |

| [7] | 李宇明. 存现结构中的主宾互易现象研究[J]. 语言研究, 1987(2): 14–29. |

| [8] | 王家年. 受事主语句的生成理据[J]. 语言教学与研究, 2008(3): 45–49. |

| [9] | 张伯江. 施事宾语句的主要类型[J]. 汉语学习, 1989(1): 13–15. |

| [10] | 张建理, 房战峰. 论汉语非施事主语单宾语构式[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2013(6): 121–131. |

| [11] | 易红. "一锅饭吃十个人"与中动结构[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 2013(4): 148–150, 160. |

| [12] | 宋玉柱. 现代汉语特殊句式[M]. 太原: 山西教育出版社, 1991. |

| [13] | 韩流, 温宾利. 汉语翻转结构的句法生成[J]. 外国语, 2016(5): 46–57. |

| [14] | 蔡维天. 一、二、三[J]. 语言学论丛, 2002(26): 301–312. |

| [15] | 李敏. 现代汉语主宾可互易句的考察[J]. 语言教学与研究, 1998(4): 50–58. |

| [16] | 范晓. 汉语句子的多维度研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2009. |

| [17] | 丁加勇. 容纳句的数量关系、句法特征及认知解释[J]. 汉语学报, 2006(1): 64–95. |

| [18] | 陆俭明. 现代汉语里数量词的作用[C]//语法研究和探索(四). 北京: 北京大学出版社, 1986. |

| [19] | 龙青然. 供动句浅析[J]. 思维与智慧, 1988(4): 45–47. |

| [20] | FILLMORE C.Frame Semantics[C]//Linguistic Society of Korea.Linguistics in the Morning Calm.Seoul:Hanshin, 1982.111-137. |

| [21] | ECANS V, GREEN M. Cognitive Linguistics:An Introduction[M]. Mawhaw: Erlbaum, 2006. |

| [22] | FAUCONNIER G. Mental Spaces:Aspects of Meaning Construction in Natural Language[M]. London: Bradford, 1994. |

| [23] | LAKOFF G. Women, Fire, and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987. |

| [24] | HALLIDAY M A K., MATTHIESSEN C.An Introduction to Functional Grammar(3rded.)[M]. London:Arnold, 2004. |

| [25] | HALLIDAY M A K.An Introduction to Functional Grammar(2nded.)[M]. Beijing:Foreign Languages Study and Research Press, 2000. |

| [26] | 布留尔. 原始思维[M]. 北京: 商务印书馆, 1997. |

| [27] | LURIA A, VYGOTSKY L. Ape, Primitive Man, and Child:Essays in the History of Behaviour[M]. New York: Harvester Wheatsheaf, 1992. |

| [28] | MCLAUGHLIN B, BECKERMANN A, WALTER S. The Oxford Handbook of Philosophy of Mind[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009. |

| [29] | BYRNE A. Intentionalism Defended[J]. Philosophical Review, 2001(110): 199–240. |

| [30] | MCLAUGHLIN B. Color, Consciousness and Color Consciousness[C]//JOKIC A, SMITH Q.Consciousness:New Philosophical Perspectives. Oxford:Oxford University Press, 2003:97-156. |

| [31] | DRETSKE F. Knowledge and the Flow of Information[M]. Oxford: Blackwell, 1981. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19