2. 华南理工大学 建筑学院, 广东 广州 510640

2. School of Architecture, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China

古村落是由社会、文化、经济等社会生活系统的总和相互联系构成的稳定体系,多指建村于民国以前,村落本身保留有较多的历史遗存,而村落本身的选址和村落内的建筑环境、建筑风貌未有大的变动,至今仍然能够为人们服务,具有独特的民俗民风和鲜明地方特色的物质载体。古村落所积淀的丰富历史信息和深厚文化底蕴,是中华文化的根脉所在。然而,快速城市化引发的时代前进与环境剧变,给大量具有重要历史文化价值的古村落带来了巨大的冲击,使之甚至面临消亡的境地。广东作为改革开放前沿地,古村落保护面临城市化所带来冲击更为严峻。加之新农村建设和三旧改造过程中因对村落传统文化的特殊价值认识不足而造成“建设性破坏”常有发生。因此,对古村落的价值挖掘和保护利用已刻不容缓。

一、 国内外古村落保护情况 (一) 国外古村落保护情况国际上对古村落的保护日益重视,伴随着一系列的国际宪章、宣言和决议等的相继出台,多个国际性的协会的陆续成立,许多国家和群体对乡村历史文化遗产的保护日益增强。19世纪30年代,法国的《风景名胜地保护法》作为历史文化村镇最早的法律雏形,明确将村镇列入保护系列。19世纪60年代,欧洲建筑与遗产保护的专业领域开始关注居住功能建筑、乡土建筑、工业用地建筑、居住环境等方面的研究。到1964年,《国际古迹保护与修复宪章》正式颁布,该《宪章》的颁布延伸了文物古迹的保护范围,村镇和城市从此也被纳入保护领域。同时,制定多种保护措施,其保护工作涵盖物质、精神、文化和生态等多方面,并注重唤醒公民参与意识,形成政府推动、立法规范和社会参与三者的良性互动。[1]

(二) 国内古村落保护概述我国关于历史文化村镇的保护起步相对较晚,直至2002年《中华人民共和国文物保护法》才出台我国最早对古村落保护的法律条文:“文物现存数量巨大且拥有深刻历史或革命教育意义的村落、街巷、城镇等,经直辖市政府或自治区或省查定核实,公布其为历史文化街区或历史文化村镇,同时呈报国务院备案”,并规定“县级以上政府应组织编制专门的历史文化名城和历史文化街区、村镇保护规划,并将其归入城市总体规划”。2004年,出台《中国历史文化名镇(各村)评价指指标体系(试行)》,有效地总结了历史文化村镇的各项特色因素的同时,规定了各项因素下分细类的详细评分标准,为古村镇的主体特色及特点评价提供了依据。2005年9月,《中国古村镇保护与发展、啧喧言》明确城市现代化与古村落保护关系,提出保证古村落永续发展的前提条件是完善的古村落保护法律法规和科学的古村落保护规划。2006年11月的第三届中国古村落保护国际研讨会暨“古村落保护与新农村建设高峰论坛”上,学者罗哲文首先提出了“新农村建设对古村落保护的矛盾与机遇”,指出古村落的保护应在“古”与“今”间寻找平衡点,同时,大会明确指出古村落的保护与传承是促进社会可持续发展的重大举措。2008年4月,《历史文化名城名镇名村保护条例》正式颁布,此条例对历史文化名城、名镇、名村的申报过程,保护规划、保护方法及保护的相关法规和相关政府及主要责任机构的法律责任等一系列内容做出了明确规定。[2]2012年4月住房和城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部四部联合发出开展传统村落调查的通知。同年12月四部委联合公布第一批中国传统村落名录[3],至2015年底国家已评选公布了三个批次的中国传统村落。从上述历史进程可见,我国对历史文化村镇的保护虽较其他国家特别是西方发达国家起步较晚,但从文字记载到保护法律法规颁布、从村镇积极申报到监督机制的确立,保护体系的建立与推进速度较快,涵盖的方向与保护措施也正逐步丰满与完善。

(三) 广东省古村落的相关研究广东省古村落研究起步早,成果丰厚。各方学者对广东古村落的研究经历了从民居建筑到村落整体的研究历程。研究成果既有广东整体特色的宏观凝练(如《广东古村落》、《广东民居》、岭南古村落系列《走进古村落》粤西、粤东、粤北和珠三角4卷等),也有各民系、粤北古道沿线村落、地区村落与建筑特色等中观层次(如岭南民居系列《广府民居》、《潮汕民居》和《客家民居》3卷、《粤北传统村落形态及建筑文化特色》和《开平碉楼与村落》等),还有个案的深化挖掘(如《梅县三村》《桥溪—华南乡土建筑研究报告》《中国名村:广东前美村》《广东省古村落:松塘村》和《鲍家屯水碾房·兆祥黄公祠》等[4]),以及广东与周边地区的横向比较等(如《中国客家建筑文化》《传统村落的形式和意义:湖南汝城和广东肇庆的考察》《赣粤民居》《闽粤民居》等[5]),研究成果丰厚,在全国传统村落和民居研究中具有重要的影响力。

二、 广东省古村落保护利用现状从2003年起历时10余年,笔者对广东省21个地级市300多个典型古村落进行现场走访和田野调研。通过系统归纳,对比分析,近距离观察、参与和体验,加深了对广东古村落之生活、生产方式、传统建筑保存和利用情况等的认识和了解。

(一) 广东古村落的形成和特色广东省南临南海,是我国古代内陆地区与海外商贸的重要通道,作为岭南文化中心地、海上丝绸之路发祥地、中国近代民族革命策源地,以及我国三大侨乡所在地,有着悠久深厚的历史文化,孕育出大量特色鲜明的广东古村落。五岭到南海多变的自然地理和气候条件,以及岭南历史进程中迁徙移民、古道商贸和海洋贸易等带来的文化交融,形成广府、客家、潮汕和雷州四大民系,以及多个少数民族。[6]正是由于地理气候、民系民族、传统习俗和生计方式等方面的差异,以及外来文化影响等,广东古村落在村落选址与格局、建筑形制样式、外观风貌、以及建造材料与工艺等方面呈现多元丰富性,其空间形态特色在全国各省中个性独特。广东古村落作为传统农耕生活载体,是岭南文化的物化积淀和有力见证,是岭南文化的根,具有重要文化价值和保护意义。[7]

(二) 广东古村落的保护现状从广东已成功申报的各级历史文化名村和传统村落名录数量,并结合部分地区古村落普查情况来看,目前广东仍保留大量具有很高历史文化价值的古村落。住房和城乡建设部和国家文物局从2003年至今已公布6批次“中国历史文化名村”总计共276处[8],其中,广东省有22处在我国各省份中位列第五。自2012年起,住房和城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部4部部门联合开启评选工作,并陆续公布3批次“中国传统村落”名录共计2 555处。广东省以126处的数量位居全国各省份第五名,如表 1所示。上述比较数据可看出,广东省具有较高价值的古村落数量在各省中处于前五。

| 表 1 “中国历史文化名村”和“中国传统村落”数量排行前五名省份一览表 |

此外,广东省于2008、2009和2012年先后公布了三批“省级历史文化名村”合计56 处;2014年9月,广东省住房和城乡建设厅、省文化厅、省财政厅联合公布了第一批“广东省传统村落”189处。2007年至 2014年广东省文联、广东省民间文艺家协会先后公布了四批次164处“广东省古村落”(其中第一批27处,第二批37处,第三批53处,第四批47处)。[9]

笔者对广东省部分地区已开展了古村落普查和历史建筑普查,如2015年佛山古村落普查、2013-2014年从化文化遗产普查、2009-2010年韶关市域开展古村落普查等。其中,2015年佛山传统村落普查调研95处古村落,2013-2014年广州从化区文化遗产普查调研古村落50余处。韶关市域古村落普查调研古村落56处,近年来根据韶关各县提供新线索补充调研了古村落20余处。同时,从近年对梅州、潮汕和湛江地区调研来看,其古村落保存数量应多于上述地区。综合我省已公布的各类村落名录和全国总数的比例关系,以及已开展普查地区古村落保存情况,广东省21个地级市保存古村落数量预估应有1200处以上。

(三) 广东古村落保护利用相关工作广东省近年来出台相关政策和措施,推进乡村建设。

1. 广东省名镇名村建设2011年6月,广东省政府出台《关于打造名镇名村示范村带动农村宜居建设的意见》(粤府〔2011〕68号),决定从2011年起用两年时间打造一批名镇、广东省开展的一系列村庄建设活动对古村落保护与利用关系密切,对村落历史文化保护、基础设施改善、村容村貌和环境整治等方面具有促进作用,带动了全省农村宜居建设,取得了一定成效。

2. 新农村建设2006年4月中共广东省委、广东省人民政府下发《关于加快社会主义新农村建设的决定》(粤发〔2006〕4号),提出加快社会主义新农村建设的指导思想、基本原则和目标。

3. 宜居村庄建设2009年7月中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅下发《关于建设宜居城乡的实施意见》(粤办发〔2009〕24号),提出推进宜居城乡建设的目标、内容和具体措施等。2011年12月广东省住房和城乡建设厅发印发了《广东省宜居城镇宜居村庄建设行动计划编制工作指引(试行)》(粤建村[2011]102号)指导城镇、村庄的宜居建设。从2011年至2014年广东省住房和城乡建设厅组织评选出了四批次共648个“广东省宜居示范村庄”。2015年7月,广东名村、示范村通过样板示范,带动全省农村宜居建设。截至2012年9月底,各地合计统筹各方面投入300多亿元打造名镇名村示范村,从村内的基础设施到村民的精神面貌都得到明显的改变。

4. 美丽乡村建设“十二五”期间,借鉴浙江省安吉县“美丽乡村建设”的成功经验,落实2013年中央一号文件中第一次提出的建设“美丽乡村”的奋斗目标,广东全省各地以县为单位,纷纷开展以“规划布局科学、村容整洁、生产发展、乡风文明、管理民主,且宜居、宜业,可持续发展”为主要目标的美丽乡村建设工作,至2015年底全省包括部分古村落在内的农村村容村貌得到明显改善。

5. 新农村连片示范区建设在广东省委农办、省财政厅的积极组织和推动下,从2014年9月起,广东启动省级新农村连片示范建设工程,以“点—线—片”的方式,通过科学规划将村落间进行连线、连片示范建设,截至2015年底,广东省共遴选产生60个示范片,其中包含粤东西北14个市(含惠州和肇庆)42个示范片、珠三角6市18个示范片。2015年9月9日省委常委、政法委书记林少春在“珠三角地区社会主义新农村建设现场会”上强调,珠三角地区和全省各地各部门要力争到“十三五”,全省每个县(市、区)都建有一个具有岭南特色、田园风光和宜居宜业宜游的代表广东新农村建设水平的省级新农村示范片。

6. 村庄人居环境整治2014年10月广东省人民政府办公厅下发《广东省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的意见》(粤府办〔2014〕59号),力争到2020年全省实现农村住房安全、饮水干净、出行便捷、消防安全,建成一批村居美、田园美、生活美的宜居村庄。

7. 开展村落和建筑保护名录评选认定工作从2003年开始广东省住建厅积极组织各级政府申报中国历史文化名村和中国传统村落,至2014年底共成功申报了中国历史文化名村22处,中国传统村落126处,2008年至2012年,广东省住建厅组织评选先后公布了三批次的广东省历史文化名村共56处,2014年9月评选公布首批广东省传统村落186处。2014年10月广东省政府办公厅印发了《关于加强历史建筑保护的若干意见》(粤府办〔2014〕54号),广东省住房城乡建设厅会同国土资源厅、文化厅部署全省开展全省历史建筑普查,建立保护名录。2015年4月广东省住房和城乡建设厅、广东省文化厅公布《广东省历史文化街区、名镇、名村认定办法》(粤建规函〔2015〕676号)。

8. 古村落保护规划编制工作2008年国务院正式颁布第524号条例,即《历史文化名城名镇名村保护条例》,正式将古村落列入遗产保护范畴。我省也将名镇名村和传统村落的保护纳入了国家遗产保护的法律框架之下,使古村落申报与保护管理工作全面走上了法制化、规范化轨道。

9. 古村落调研和保护利用工作广东开展古村落普查校军,如韶关市于2009年开展《韶关市域古村落普查研究》和《韶关传统民居风貌研究》工作。当前,不少地方政府正积极行动,通过选取重点村落开展保护与活化利用实践,探讨科学合理的保护与发展模式,如2015年佛山日报社开展传统村落普查。佛山市政府在其基础上,选取30处古村落开展古村的活化利用工作。体现了政府和新闻媒体对古村落保护的重视和积极参与,大力推动了基于自身文化特色和现实条件的古村落多样化保护发展工作。

三、 广东古村落保护工作存在的问题及原因从调研看,尽管广东省通过上述新农村建设、宜居村庄建设、名镇名村建设、美丽乡村和新农村连片示范区建设等系列村庄建设工作,古村落保护利用工作取得一定的成效,但仍存在因城市化压力所引起的空心化、因保护意识淡薄和保护知识缺乏所导致建设性破坏、保护资金不足、社会参与不足和因过度商业化而损害古村落历史真实性等诸多问题与困难,加之广东历史文化的多样性,地区区位条件、经济发展水平和周边发展资源的差异,也使得古村落保护和发展利用出现不平衡,针对性不强。

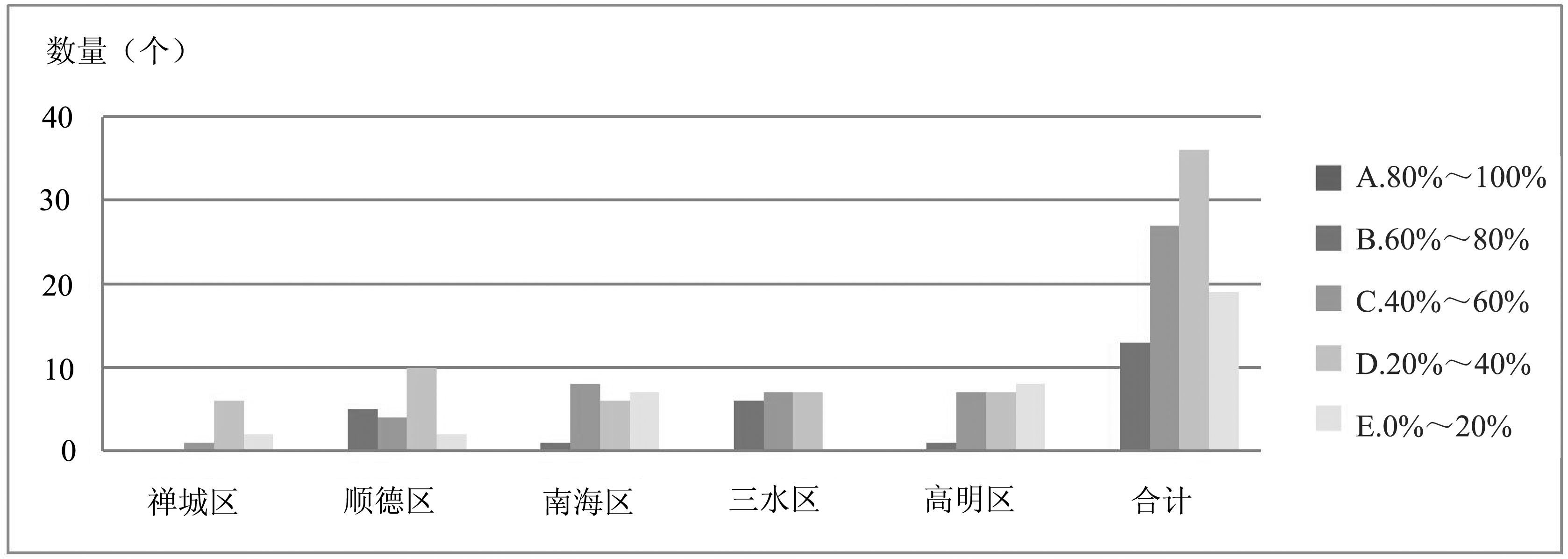

(一) 空心化现象及原因佛山市传统建筑使用率如图 1所示。

|

图 1 佛山市传统建筑被使用率 |

根据2015年对佛山市95个传统村落的调查,传统建筑使用率为20%~40%的村落有36个占37.8%,40%~60%的有27个占28.4%,60%~80%的有13个仅占13.7%,可见,佛山市传统村落空心化问题严重。经济发达的佛山地区如此,经济相对落后的粤东西北地区,因年轻人外出,传统村落的空心化程度更为严峻,留守的多为老人小孩,甚至不少村落仅剩几个留守老人。村中杂草丛生,沟渠淤塞,环境恶化,大量传统建筑因人去楼空日趋破败坍塌。如曲江区苏拱村、南雄市鱼鲜村、雷州关新村、潮州龙湖寨等。究其因,造成村落空心化的主要原因有三个方面:一是教育卫生、交通出行、就业发展等问题,村中青壮年大都外出打工,并逐渐移居城市;二是传统村落及民居不能满足当代生活需求,通风采光、小车到户等难以满足,村民拆旧建新,古村逐渐空置;三是新村另选它址,村民集体外迁,古村整体被遗弃。

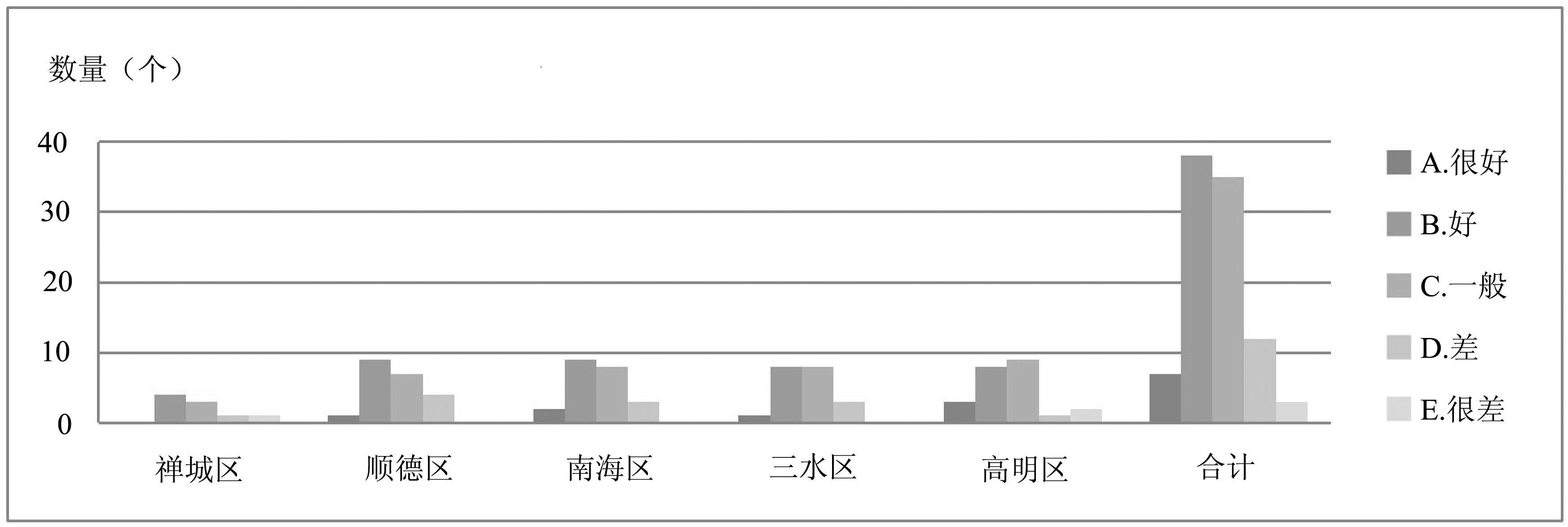

(二) 建设性破坏多有发生佛山市村落自然环境保存现状如图 2所示。

|

图 2 佛山市村落自然环境保存状况 |

文化生态环境涉及古村落选址建设,主要指与传统生活紧密相关的街巷、山水、田林等,是古村落不可分割的有机组成部分。在调研的许多古村落中,往往忽视对这些关键要素的保护。从2015年对佛山市传统村落的普查数据显示,传统村落自然环境状况以“好和一般”为主,共73个占调研村落总数的76.84%。自然环境保存很好的村落仅7个占调研村落总数的7.37%。自然环境状况主要存在的问题是河涌被覆盖修路,池塘被填埋,水体环境污染,绿化植被遭铲除,以及村落周边农田或山体被开发破坏等。

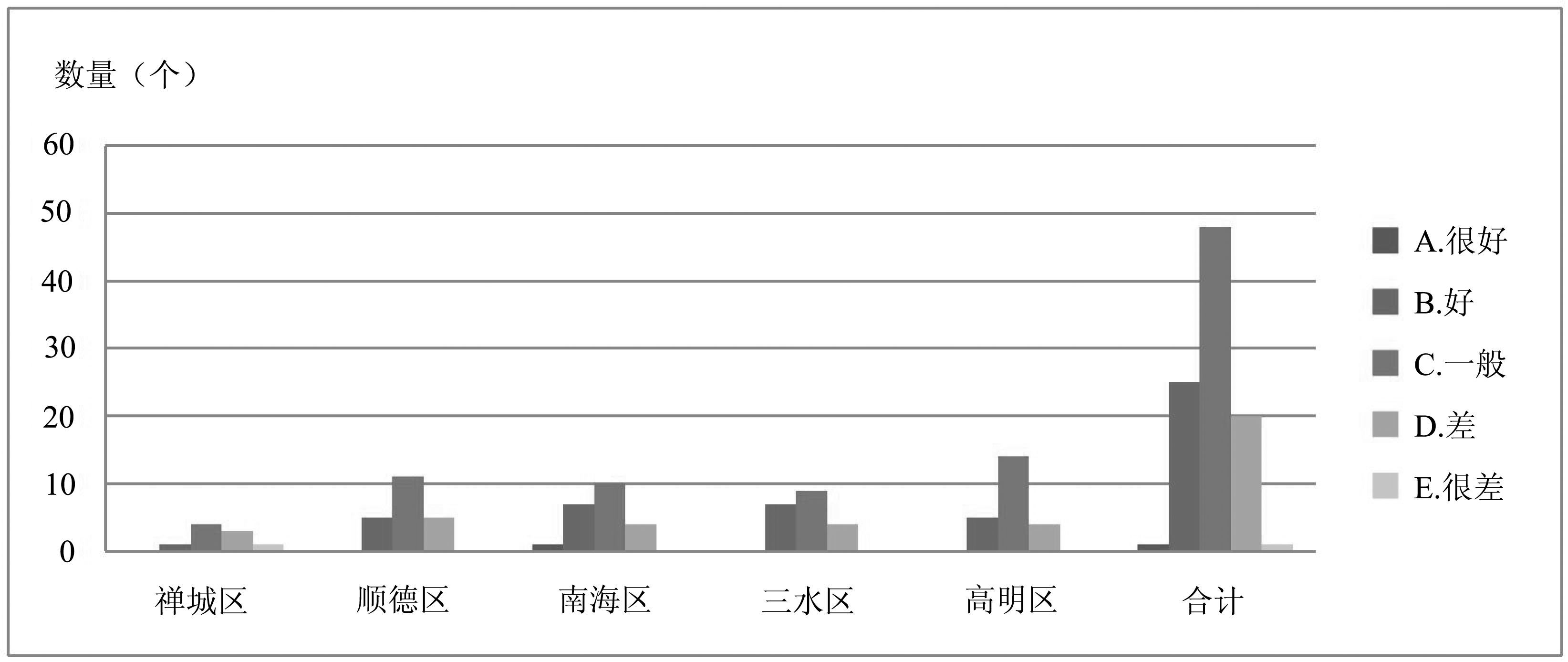

而在传统建筑与周边环境原貌保存完好度评价中,佛山传统村落整体状况以一般为主,好为辅,分别有48个和25个,占调研村落的50.5%和26.3%。有禅城区石湾镇黎涌村等21个传统村落的建筑与周边环境原貌保存状况较差,占总数的22.1%。从各区保存情况看,三水区和南海区的村落传统建筑与周边环境保存相对较好,顺德区居中,禅城区和高明区保存状况较差。具体如图 3所示。

|

图 3 佛山市传统建筑与周边环境原貌保存完好度 |

结合全省古村落的调研情况,广东省古村落建设性破坏主要存在以下四方面问题。一是破坏整体格局的建设,新建房屋在选址、尺度、外观样式等方面缺乏控制指引,对村落重要历史空间节点和传统风貌造成建设性破坏,影响村落的完整性和真实性,如韶关市翁源县的一心村拆旧建新,破坏了原有的文房四宝格局。二是对周边生态环境和景观视线通廊的破坏,如河道管理隶属于水利部门,当地村镇干部无权干预,导致肆意开挖山体和河沙的行为,破坏了生态环境,如韶关市始兴县赖屋村等。三是在日常维修中的“保护性破坏”,因缺乏技术指导,片面追求新形式和新材料,维修过程造成历史风貌的破坏和历史信息的丢失。四是认识不足和一户一宅政策限制,导致拆旧建新,新建房屋往往“贪大求洋”,在体量、外观样式、材质、肌理和色彩等方面与村镇传统风貌不相协调,造成“渐进式破坏”。[11]

(三) 建设性破坏的原因一是认识不足。基层管理人员和村民保护观念较淡薄,保护知识缺乏,往往“求新求洋”,漠视自身的传统建筑。在调研的古村落中,基层管理人员和村民对村落中保护对象、价值及方法不清楚,如有的村落任由老祠堂颓败废弃而重修新祠堂;部分村民甚至觉得老房子标志着贫穷落后,直接将其拆除重建华丽的小洋楼,或对原有外墙重新粉刷、贴面砖等;甚至,村中的石鼓、石碑、柱础、功名石、旗杆夹等文化符号构件也随意丢弃或用于铺设地面、猪栏等。

二是研究不够。对古村落特色研究和价值挖掘不够,对村落非物质文化遗产的整理不充分,导致在规划和建设中缺乏有效的保护控制与指引。广东古村落形式多样,文化内涵丰富多彩,各具特色,可以说每一处古村落就是一座特色文化宝库。[10]在调研的村落中,许多政府部门对当地古村落的相关研究资料基本空白,缺乏研究。

三是模式单一。村落规划和建设贪快求新,盲目采用棋盘网格得简单粗放规划,或盲目照搬外来模式,造成地方文化特色丧失。[12]在调研的古村落中,大部分村落的保护发展规划或当地政府部门的保护意向几乎全靠旅游开发,不管村落所处区位的经济、交通和周边资源如何不足,均定位为发展乡村文化旅游,依靠旅游增加村民收入,改善村落居住条件等。有的古村落甚至另选址建新村,将村民全部迁出,投入上亿资金尝试将旧村整体进行“博物馆式”旅游开发,如佛山大旗头村,这不仅违背了村落历史文化保护的真实性原则,还大大增加传统建筑维护修缮成本,一旦资金链断裂,古村将面临整体被废弃的风险。

(四) 政策管理和宣传教育问题 1. 保护资金单一,激励机制缺失历史建筑的保护与利用缺乏激励机制来提高民众的参与意识和保护意识。当前古村落文化遗产保护的资金投入主要依靠国家和地方财政拨款,保护资金来源单一,导致保护资金普遍不足,不少地区遗产保护因资金不足而被搁置,甚至成为当地政府的财政负担。如潮州市潮安区龙湖古寨,在2005年左右就开始进行全面保护和旅游开发建设,但一直主要依靠省市政府拨款,社会资金投入较少,保护资金缺口巨大,造成传统建筑的修缮速度跟不上自然老化速度,直接影响古寨整体风貌的保护,也影响旅游开发,旅游收入不足又影响保护资金投入,使古寨保护发展恶性循环。究其因与当地管理部门缺乏机制创新不无关系。为此,需要建立和完善有效的激励机制引导村民和社会外部资金投入古寨的保护和修缮。

2. 重评选轻保护,规划实施力弱部分地方政府和乡镇存在重评选荣誉、轻后续保护,将成功申报各级历史文化名村和传统村落作为政绩和名片,并希望以此从旅游发展中获取的经济效益。村落保护发展规划沦为申报评选的工具,一旦申报成功后,面对现实利益的诱惑或困难,往往对村落后续保护实施的组织、监管跟进不够,甚至对规划内容置之不理,随意开发建设。另外,根据对韶关和佛山的传统建筑普查和此次全省古村落的调研,在广东省目前已列入各类保护名录的古村落中,已编制历史文化保护规划或传统村落保护发展规划的约占1/3,大部分村落由于资金缺乏或保护意识不足而未编制相关规划,使古村落的保护和管理缺乏依据和指导。

3. 宣传教育不足,土地政策限制大当前,对村史的挖掘和村民自身文化认同的教育还不够,对相关保护法律法规和成功案例的宣传还不广泛深入,直接导致民众缺乏相应的保护意识。加上现行一户一宅的土地政策缺乏基于地方实际的灵活调整机制,客观上与村民改善居住生活条件的要求存在矛盾冲突,致使古村中有建房需求的村民不得不拆旧建新,对古村历史风貌环境造成不可挽回的破坏。[13]

4. 公众参与不足,保护方法单一因地方民众和社会组织参与文化遗产保护不足,使得住民的真实需求和发展愿望在决策过程中考虑不充分,从而影响到决策的科学性、合理性和有效性。加之资金投入不足,保护利用方法单一,多为旅游盈利开发模式,保护手段模式化、套路化现象突出。

四、 广东古村落保护的对策与措施 (一) 摸清家底,评估建档 1. 开展传统村落普查近十年来,通过各级“历史文化名镇名村”“中国传统村落”和“广东古村落”等的申报认定工作,已经初步建立起广东省传统村落的名录。但现状名录较为集中分布在广东各民系或地区文化的核心区域,各文化区之间的传播交融地带入选村落较少,甚至空白。建议广东各地区,特别是现状名录缺少地区,应加强开展传统村落普查调研,不断增补完善广东省、市、县各级传统村落名录,不仅对广东村落文化保存的完整性具有重要意义,而且从整体上掌握广东传统村落的家底,为政策制定和保护利用工作有条不紊地开展提供科学决策依据。

2. 构建分类评估体系古村落量大面广,其价值、特色和完好度等各不相同,应针对性的进行评估而避免全面开花,应做到轻重缓急、近远结合,抓住重点引领整体。可根据广东传统村落在历史久远度、村镇规模、区位条件、经济条件、格局特色和保存情况等建立村落价值评估、历史文化资源利用评估体系和预警机制,以便有效及时地对广东传统村落保护和发展提出分类分级多层次的保护发展建议与指引。构建分类评估系统便于明晰古村落特色价值,同时还可针对各类村落制定不同的适宜保护发展措施或保障体系。

3. 完善建档管理制度根据传统村落特色价值,开展各级历史文化名村和传统村落的申报认定工作,及时将具有历史文化价值的传统村落纳入法律保护,并有利于争取国家和省市各级行政部门的保护发展专项资金。广东省可根据不同民系、民族和地域环境特点、经济水平等,对古村落及其特色建筑和要素进行建档管理,编制保护发展指引,协调保护发展规划与各类村庄规划的关系,使保护发展具有实操性,突出规划编制的文化特色和地方适应性,做到保护规划“一村一策”。

(二) 保护为本,利用为擎 1. 确立综合全面保护战略从物质与非物质两个角度划分古村落的元素构成,并将两者有机结合开展保护利用。为此,古村落生态、形态、情态等物质和非物质文化遗产作为整体进行一体化的综合性控制保护,结合社会经济角度,科学分析古村落的保护延续与未来发展的定位[14],使古村落保护从建筑和布局上,到民俗、民风和民生的结合上得到全面的、“活态”的保护。

2. 保护为主的开发利用从保护与开发两个角度看待古村落保护,以保护为主导,抢救挖掘历史文化遗产,将古村落保护与开发利用有机结合。充分分析各个古村落的资源特性,复兴传统产业,适度发展带有特色的旅游和文化项目,达到“保护—整治—开发利用”良性循环。

3. 重点保护与民生改善从村落保护与民生改善两个方向着手古村落保护,要高度重视村民的权益,注重古村落的“人居”特性,着眼于实现村民生活形态的延续和地方活力的提升。同时,完善公共服务设施、梳理村落水网、优化生活环境,充分尊重村民的公共利益和目标[15],让村民在保护开发中真正得到实惠,提升保护的自觉性和自豪感,使古村落的保护利用成为深入民心的事业。

(三) 科学规划,协调发展 1. 分类保护与积极改善由于古村落在不同的历史时期功能不同,建设强度不同,村落中古建筑的保存现状也有很大差异,因此在保护中应针对不同的区域和对象,采取不同的措施,即建立具有针对性的层级概念。用“底线限定”代替“严格限定”,针对不同层级的特性采取不同的对策。一方面使古村落的历史遗产得到保护,另一方面修正以往不当的建设行为,传承古村特色。

2. 构建体系与分区保护坚持保护古村落的整体环境和综合景观环境,构建三个层次的保护体系,第一层次为核心保护区,主要指需要严格保护的历史空间环境(如古村落中最有价值的历史建筑、河流水系、街巷驳岸等);第二层次为建设控制区,可以在对其体量、高度、色彩和形式等进行控制的前提下进行适量建设,但需处理好新建筑与历史建筑的协调关系;第三层次为环境协调区,主要是新村建设应加强与旧村互动,达到新旧和谐,延续良好生态环境和风貌景观。

3. 分级分类保护利用根据其发展潜力与保护价值,宜将全省古村落分为三个层次加以保护利用,一是潜力较高、价值较大、重点保护的古村落,主要指省政府公布的传统村落和各级历史文化名村,建议以塑造地域性的古村落保护利用品牌为主要目标,由省和相关市(区)共同组织实施。二是发展潜力与价值一般的古村落,需常态保护。主要指具有一定历史文化价值和特色的古村落,以形成具有地方特色的古村落为主要目标,由相关市(区)及镇政府公同实施保护开发。三是潜力与价值均较低的古村落,需活态保护。主要指已经鲜有遗存,但在非物质文化上还存有丰富的历史内涵的古村落,应以非物质文化遗产的抢救保护为重点,关注当地传统文化、传统技艺或民间风俗的古村落的传承,延续村落的文化记忆。

(四) 完善管理,多方参与 1. 完善保护法规和规范标准建议在国家相关规范的的基础上,发挥地方立法优势,尽快出台广东省古村落保护办法,为古村落的保护利用提供切实依据,并纳入经济社会发展的总体规划中。省内各地要在现有的保护规划基础上,构建古村落保护规划的总体框架,进一步完善内容、细化要求,建设、文保等有关部门要针对适合各地区古村落、古建筑保护整治指引和措施展开专题研究,同时加快培养专业修缮队伍,实现古村落、古建筑保护的科学化和专业化。

2. 制定突破性的扶持政策建议利用已被国家确定为“国家级历史文化名村”的古村落作为试点,先行先试,研究出台相关的扶持政策。一要在农村宅基地政策上求突破,允许在政府批准监督的前提下,解决土地证、产权证办理问题,使古民居可进入市场流转。二是在拓宽资金投入渠道上寻求突破,从政府层面上加大投入力度,建立“市—区—镇”三级政府专项投入机制,在年度财政预算中明确一定的经费,逐年加大古村落保护和维修的资金投入;试行属地分成,将古村落范围内非镇村景观的旅游收入专项用于古村落的整治和管理;建立古村落保护项目的专项补助经费,经费在文化旅游产业发展引导资金中划分;引进民间资本,拓宽筹资渠道等。三是在运作机制上求突破,以政府为主要抓手,以社会化运作为主要体系,构建并完善投资主体明晰、责权利对等的公司运作机制。

3. 加强组织保障体系建设建议成立历史文化名镇(名村)保护管理委员会,并以委员会为基础,设立涵盖领导集体、职能部门、专家团队、操作主体等不同层次、不同对象的联合工作机构,即古村落保护工作领导小组或指挥部。同时,要进一步强调各级政府及文保、规划、住建、国土、旅游等部门在古村落保护利用方面的职责,明确各部门职能分工,相互协作、条块结合、整合力量,综合协调和研究解决推进中的重大问题,切实加强对古村落保护利用的组织实施和日常监督指导,将古村落保护利用工作落到实处。

4. 确立多方参与的合作模式一是政府主导模式,即在包括乡村规划、公共财政和公共政策等以政府为主导的纯粹的公共产品领域,政府发挥主导力量,完善基础设施和医疗教育体系等配套,扩大思想宣传工作,加强对传统文化和村史教育的力度等,提升村民自豪感。而在以市场为主导的领域,政府则可以充分发挥政策的引导、促进、规范和限制作用。二是公众参与模式,即在包括传统建筑进行的修缮和保养,传统建筑的活化利用及所带来利益的分配等问题上充分调动公众参与度。[16]三是旅游开发,包括对文化遗产的进一步发掘和社会经营性展示的适度开发;改善交通环境、游览环境、基础设施等塑造良好的旅游环境,以促进当地旅游发展;在政府主导,利益者参与的条件下,开发拓展相应的旅游功能;组建旅游运营公司,专职进行古村落旅游的建设、维护和宣传工作等。

五、 结语近年来,国家对古村落保护日益重视,从政策法规的颁布、名录的申报认定、社会宣传到保护资金投入等均有显著推进,社会各界对古村落保护的关注也日益强烈。广东省地域广阔,地形复杂,民族民系多样,古村落千姿百态。需要找出其共性与个性关系,保护利用其特色,有利于促进一村一品建设。同时,古村落保护涉及方方面面,是一个长期的系统工程,一方面需要政策法规、体制机制创新,另一方面还要树立自信并引导全民积极参与。总之,积极改善环境、完善配套并拓展乡村产业,吸引年轻人返乡创业,才能上下联动,实现村落文化遗产保护与社会主义新农村建设互动共进的双赢局面,既宜居又特色彰显,再现岭南乡愁。

| [1] | 邵甬, 阿兰·马利诺斯. 法国"建筑、城市和景观遗产保护区"的特征与保护方法—兼论对中国历史文化名镇名村保护的借鉴[J]. 国际城市规划, 2011(5): 78–84. |

| [2] | 张松. 中国历史建筑保护实践的回顾与分析[J]. 时代建筑, 2013(3): 24–28. |

| [3] | 仇保兴. 对历史文化名城名镇名村保护的思考[J]. 中国名城, 2010(1): 4–9. |

| [4] | 吴庆洲. 中国客家建筑文化:上[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2008 . |

| [5] | 潘安, 郭惠华, 魏建平. 客家民居[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2013 . |

| [6] | 司徒尚纪. 广东文化地理[M]. 广州: 广东人民出版社, 1993 . |

| [7] | 朱雪梅. 宜居彰显特色,再现岭南乡愁—广东古村落保护对策[J]. 南方杂志, 2016, 6(234): 66. |

| [8] | 朱雪梅. 粤北传统村落形态和建筑文化特色[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015 . |

| [9] | 广东省文学艺术界联合会, 广东省民间文艺家协会. 广东古村落[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2010 . |

| [10] | 陆琦. 广东民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008 . |

| [11] | 林凯龙. 汉唐世家河洛古韵潮汕老屋[M]. 汕头: 汕头大学出版社, 2004 . |

| [12] | 童成林. 新型城镇化背景下传统村落的保护与发展策略探讨[J]. 建筑与文化, 2014(2): 109–110. |

| [13] | 周俭. 让传统村落"自主造血"[J]. 世界遗产, 2014(4): 20. |

| [14] | 杨剑, 查晓鸣. 历史古镇保护规划的基本理论述略[J]. 中国名城, 2013(8): 65–69. |

| [15] | 阮仪三. 留住乡愁—新常态下文化原乡的回归[J]. 城乡建设, 2015(9): 8–9. |

| [16] | 杨剑, 查晓鸣. 历史古镇保护规划的基本理论述略[J]. 中国名城, 2013(8): 65–69. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18