城中村是指存在于城市建成区内,仍实行农村集体所有制和农村经营体制的农村社区,是我国城乡二元体制下城市快速发展过程中的衍生物,与时代发展不相匹配,城市管理较为困难,生活环境质量较差。尽管城中村可以为大量的外来流动人口提供廉价住房[1],但也长期存在环境脏乱差、公共配套设施匮乏、市政管线工程薄弱、村内道路未按城市标准进行建设、交通极为混乱等一系列经济、社会和环境问题,严重制约着土地资源的节约集约利用,阻碍了城市现代化进程和可持续发展。因此,城中村改造是现阶段城市发展必须面对和解决的重要问题。

一、 广东省城中村改造中存在问题及主要原因分析由于多种历史原因,城中村问题在广东省相对突出,成为制约广东发展的重要因素之一。20世纪90年代末,珠三角地区开始进行城中村改造。1997年,深圳市提出了“以政府为主导,规划全面、制度跟上”的思路,出现了村集体自主改造的渔民村模式、提高容积率的鹿丹村模式和开发商主导的蔡屋围模式;2000年,珠海市计划用3~5年的时间改造26个城中村,“政府决定、政策推动、市场运作”,通过3年内暂停新出让土地等一系列强有力的政策和行政手段,为城中村改造提供了充足的市场空间,最大程度地让村民获利,改造工作取得了显著成绩,初步实现了“五大转变”①,但仍有一些后续工作仍待加强②。2001年,广州市按照“先行试点、积极稳妥、逐步升温、不出乱子”的原则,计划用10年的时间开展139个城中村的改造,但由于多种原因未能如愿;之后提出“自然淘汰”的理念,尝试通过时间和观念的逐步转变实现城市的现代化,但由于这个进程过于缓慢难以见效;之后又从139个城中村中选择了7个急需改造的城中村先行试点[2],提出了“先改制、后改造”“政府宏观调控和市场调节结合”“集体资产量化入股、多渠道融资”“以村集体经济组织为主体,一村一策”的原则和手段,但时至今日仍未完成。

①五大转变是指:一是在户籍方面,村民转变为城市市民;二是在土地方面,集体土地转变为国有土地;三是在管理体制方面,村委会转变为居委会;四是农村集体经济组织转变为城市股份经济实体;五是在物质形态方面,城中村转变为公共配套完善、环境优美的城市文明社区。

②主要包括村民转变为市民之后如何安居乐业,如何规范农村集体经济组织转变为城市股份合作公司之后的运作等。

城中村改造是一项全新的探索,并无较多成功先例可循,广东省城中村改造尽管取得了一定成效,但在推进过程中也不可避免地会出现一些问题,如对于城中村等存量建设用地再开发利用的规律、特征还不能完全把握,工作合力还不够强,完成的改造面积占可改造面积的比例还比较低,综合效益还不够明显等问题。经过调研,笔者认为主要原因包括以下几个方面。

(一) 历史遗留问题复杂,拆迁补偿期望过高经过调研分析发现,村民对改善居住条件的要求十分强烈迫切,普遍渴望借助综合改造彻底改善整个地区的生产、生活条件。但由于大部分村民文化程度低且缺乏专业技能,工作和生活稳定性差,就业和收入缺乏保障,特别是随着近年来富裕程度的提高,部分村民不愿放弃农村土地、房屋权益和农村集体收入分配,想继续享有国家对农民在房屋、计划生育等方面的优惠政策,转为市民的愿望并不迫切,改造积极性较低;同时由于城乡二元体制等历史原因,社会保障未能得到落实,在教育、医疗、养老、保障性住房、公共服务等方面难以享受与城镇居民同等的待遇,部分村民积怨甚多;另外,城中村改造牵涉到拆除违章建筑、农宅买卖、家庭财产分割等诸多利益纠纷,情况极为复杂,解决难度较大。一些城中村缺少统一的改造策略和思路,拆迁补偿标准混乱,盲目开发建设,使村民形成了“早搬吃亏、后搬受益”的错误观念;加之近年来我国房价持续快速上涨,村民对拆迁补偿期望值越来越高,这些因素都极大地制约了改造工作的顺利进行。

(二) 民主协商时有失效,拆迁改造困难较大在一些政府主导的城中村改造中,是否实施改造、如何改造以及如何补偿安置等问题主要取决于政府的意愿,村民和村集体处于相对被动接受的状态,政府与村民之间缺乏良好的沟通,容易形成双方的对抗,使改造陷入困境;在自主改造或社会力量参与城中村改造中,采用民主协商方式对是否进行改造和改造补偿安置标准表决时,又容易出现大多数人同意,而少部分人反对的情况,导致改造进度拖后,项目难以开展甚至夭折,个别人甚至不顾大多数人的意愿阻碍改造,钉子户现象时有发生,造成了极为恶劣的社会影响。

(三) 城乡规划调整频繁,控制指标面临突破城中村改造应尊重村民、村集体等利益主体的意愿,同时也应遵从城市整体规划的控制框架。但在现实中,这种“自下而上”的价值取向和“自上而下”的规划控制体系之间往往发生摩擦,在一定程度上影响了改造的进程。

在目前广东省开展的原地拆迁、原址还建的改造案例中,大部分城中村已经没有耕地,可利用的土地捉襟见肘,加之民宅建筑量和建筑密度普遍较大,为确保村民利益,必须需要留足安置用地、村集体经济发展用地、道路基础设施和公共服务设施配套用地,折旧导致用于开发融资的用地规模十分有限,为实现改造成本的平衡并获得相应的开发利益,城中村用地的建设强度和容积率明显高于周边地区,加大了城市交通、市政和公共服务设施的压力,对城市整体形象、环境均会产生一定程度的负面影响,与城市规划的总体控制要求及指标体系产生较大冲突,各方意见难以统一,导致城乡规划反复调整,加之规划调整程序复杂、周期较长,在一定程度上可能会影响改造进度。

(四) 土地政策供给不足,创新缺乏法律支撑城中村改造属于存量建设用地的再开发利用。[1]对比新增建设用地,存量建设用地的再开发在土地占用、开发、处置、收益等方面都存在较大差别,但目前实行的土地管理政策法规主要是适用于新增建设用地的规范和管理。[3]由于历史原因,广东省没有合法手续的城中村用地数量较多、涉及面较广,若完全按照新增建设用地的法规政策严格执行,在一定程度上可能会降低村民和村集体参与改造的积极性,导致改造工作难以顺利推进。[4]实际工作中需要针对存量土地再开发的实际情况,加强对现行的土地利用规划编制实施、土地产权制度、土地公开市场建设和交易程序等政策法规的深入研究。

(五) 文化遗存遭受威胁,社会转型尚未实现城中村改造中往往注重物质空间的重构,而忽略文化的保护和传承。广东省城中村中常见的宗祠、古建筑、古桥、古树等极富岭南特色和文化特征的历史符号属于历代村民的记忆,但在改造中往往由于不注意保护而面临破坏,一大批文化遗存湮没在改造的尘土中。

改造过程中,在城中村传统的乡土文明和邻里关系逐渐瓦解的同时,其社会结构、社会组织、管理体制与方式还远未实现与现代城市的接轨,村民向市民的转化也未完全实现。调研中发现,撤村建居的管理体制转变难,很多撤村建居后仍保留农村社区形式,导致村居混杂,职责不清;农民的社会行为方式转变难,农民的文化素养、劳动技能、法制观念、生活习惯等都与城市生活仍有较大差距,要有相当长的时间才能融入城市生活。

二、 广东省城中村改造现状情况与分析2008年底,国土资源部与广东省合作共建节约集约用地试点示范省,广东省人民政府于2009年8月25日颁布了《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》(粤府[2009]78号,以下简称《若干意见》)[5],正式拉开了广东省“三旧”①改造的序幕,城中村改造也纳入“三旧”改造的范畴。[6]

①“三旧改造”指对旧城镇、旧厂房、旧村庄进行改造。

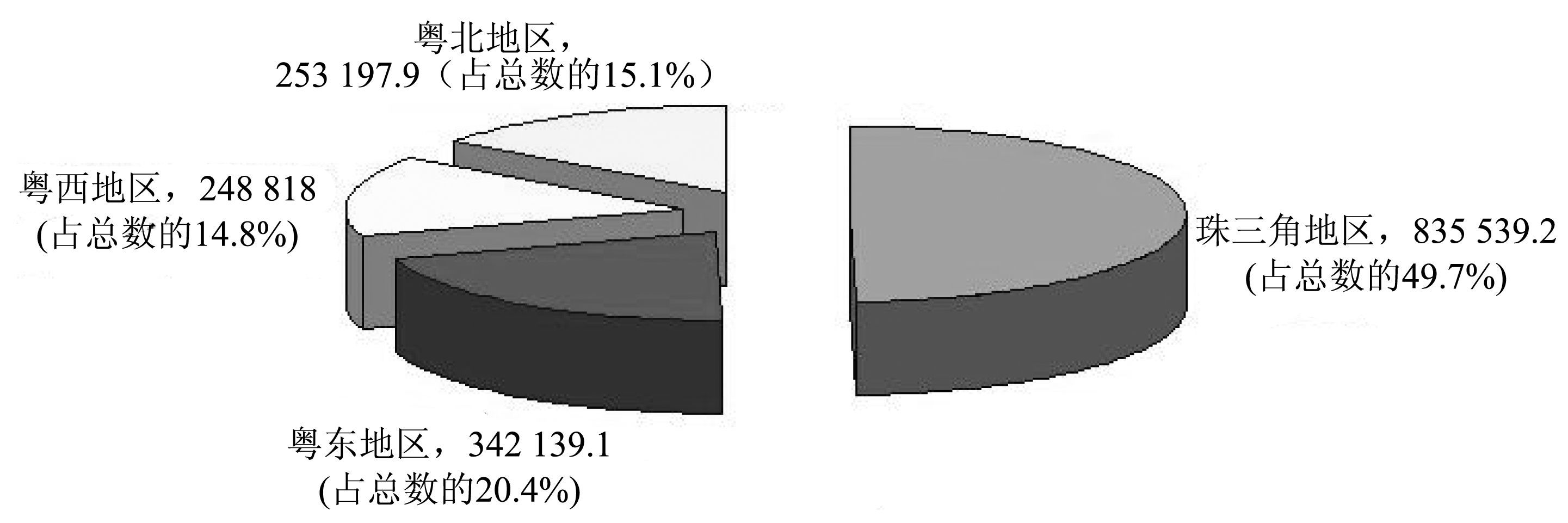

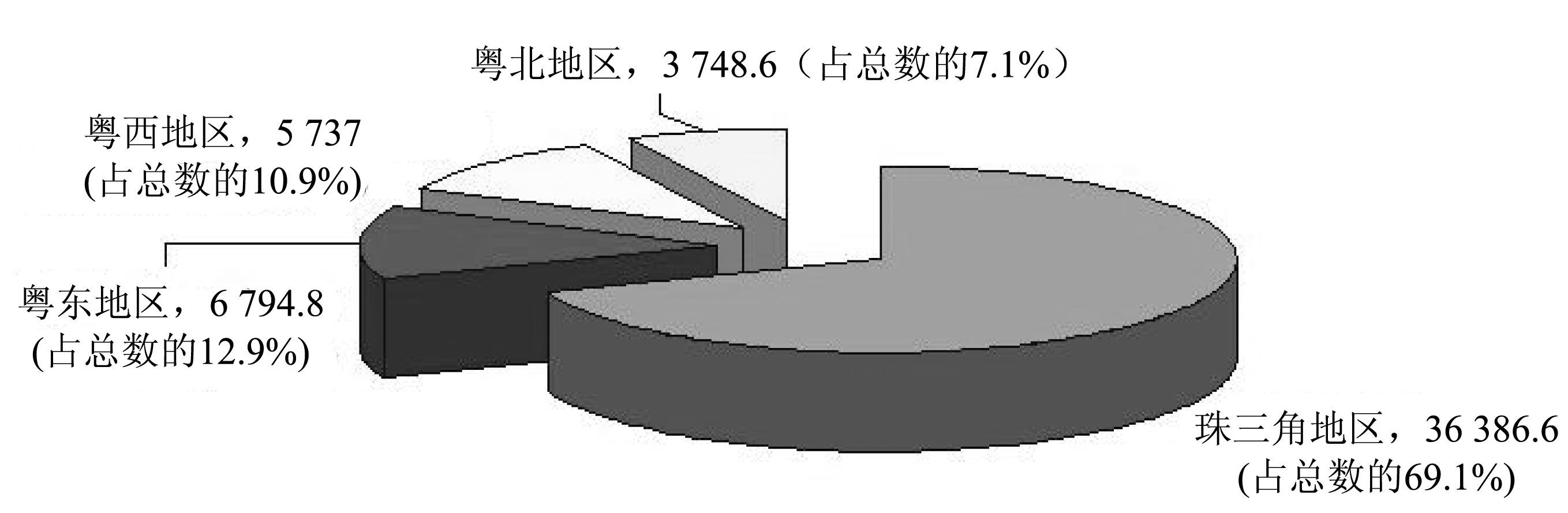

经过6年多的探索实践,广东省城中村改造遵循“全面探索、局部试点、封闭运行、结果可控”的原则,先后开展了摸底调查、标图建库、编制专项规划、制定操作规范、城市试点等工作,截至2015年6月,全省共已纳入“三旧”改造标图建库的旧村庄面积为1 679 694.2亩,其中珠三角地区835 539.2亩,粤东地区342 139.1亩,粤西地区248 818亩,粤北地区253 197.9亩;如图 1所示。至2015年9月,全省共已完成改造的旧村庄面积为52 667亩,完成率为3.14%,其中珠三角地区36 386.6亩,完成率为4.35%,粤东地区6 794.8亩,完成率为1.99%,粤西地区5 737亩,完成率为2.31%,粤北地区3 748.6亩,完成率为1.48%②,如图 2所示。

②珠三角地区包括广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市、顺德区;粤东地区包括汕头市、汕尾市、潮州市、揭阳市;粤西地区包括阳江市、湛江市、茂名市、云浮市;粤北地区包括韶关市、河源市、梅州市、清远市。

|

图 1 广东省纳入标图建库的旧村庄面积(单位:亩) |

|

图 2 广东省完成改造的旧村庄面积(单位:亩) |

总体而言,广东省城中村改造工作已破冰启航,初显成效。在改善民生、提高节约集约用地水平、带动投资和消费增长、增强经济发展动力、创新政策等方面进行了有益的探索,逐渐实现从过去依赖新增土地向利用存量土地转变,从低效粗放使用向高效精细挖潜转变,取得了显著的成效,探索了新型城镇化背景下土地制度改革的新路径,为全国其他省市开展新型城镇化建设积累了宝贵经验。

(一) 摸清基本数据,明确改造范围广东省要求各地市在实施城中村改造之前开展极为详细的调查工作,对城中村中的各类房屋进行确权登记,把计划改造的地块进行“标图建库”,并按照“实事求是、定期调整、可增可减、动态监管”的原则,完善动态调整机制,允许各地每半年对辖区内的城中村改造地块数据进行增减或修改,强化动态监管,杜绝弄虚作假。

(二) 改善民生环境,提升城乡形象通过对过去缺乏规划指导、治安和消防隐患较多的城中村进行集中整治与改造,初步改变了城中村“脏、乱、差”、基础设施落后、建筑安全隐患较多的状况,改善了原村民的生活居住环境,推进了城市基础设施建设,完善了公共服务功能,增加了城市绿地,提升了城市形象。据统计,截至2015年9月,在已完成的包括城中村在内的“三旧”改造项目中,建设城市基础设施和公益事业项目1149个,涉及用地3.34万亩,新增公共绿地8754.75亩,修缮传统人文历史建筑775.97万平方米。

事实证明,在科学合理的规划指引下,通过城中村改造使村民实实在在地分享改造成果,成功化解矛盾纠纷,妥善处理历史遗留问题,消除社会不安定因素,基本做到村民“住得起、住得好、能就业、有保障”。特别指出的是,在补偿村、组集体经营的商业用房的基础上,广东省还为村民预留了产业发展用地,积极引导村民采取土地入股等方式促进经济增收,确保城中村居民生活质量得以提升。

(三) 带动经济增长,增强用地保障广东省特别是珠三角地区经过30多年的改革开放和高速发展,局部地区土地开发规模已接近资源环境承载能力的极限,部分城市建设用地占比甚至超过50%。而随着经济社会的进一步持续快速发展,用地需求仍呈高位增长态势,现行以扩大增量为主的土地利用方式不可持续,必须走盘活存量用地、内涵挖潜的发展道路。[7]城中村改造为此提供了现实的选择,并在实践中初显成效,自2008年以来,盘活了部分低效存量土地,通过包括城中村在内的“三旧”改造,腾挪和增加可利用土地面积占已完成改造面积的49.04%,节约用地约11.06万亩,有力推进了土地循环利用,提升了节约集约用地水平,缓解了土地资源供需矛盾。

(四) 坚持政府引导,吸引多元主体广东省城中村改造坚持政府统一组织和严格规范管理,通过政策与机制创新,探索市场导向下多元主体的运作模式,鼓励集体经济组织和社会资金参与改造。根据各城中村不同的区位、类型和经济条件,初步形成了“政府主导、自我主导、开发商主导和半市场化”等形式多样、各具特点的改造模式[8],有力调动了各方参与城中村改造工程的积极性。具体如表 1所示。

| 表 1 广东省城中村改造的基本模式 |

由于受到一些现行法律、政策因素的限制,城中村改造之前一直难以大规模推动,当前的城中村改造需要打破城乡土地的“二元”困局,推动农村集体土地由“资源”到“资产”的转化。

为此,在遵守“以人为本、执政为民、保障民权”的基础上,国土资源部和广东省政府力图联合破解现有体制瓶颈,共同探索存量建设用地再开发的有效路径,初步制定了城中村改造的系列政策。对比以往政策,广东省城中村改造允许村民和村集体参与城中村改造,并对改造用地采取协议出让方式补办供地手续(政府收购储备后再次供地除外),一定程度上改善了过去由政府主导、投入大、成本高、相关权利人利益缺少保障的改造方式;对于村集体不愿意或无力自行改造的农村集体建设用地,可由政府依法征收后公开出让,出让纯收益可按一定的比例,依照有关规定专项用于支持村集体发展[9];允许无合法手续的存量建设用地按照用地发生时的土地管理法律政策落实处理(处罚)后按土地现状办理征收手续,降低村民完善手续的成本,提高村民参与改造的积极性;允许将改造范围周边的边角地、插花地、夹心地一并纳入城中村改造范围,不再按照现行政策办理有关报批手续,科学引导区域的整体改造开发[10];允许村集体经济组织自愿将其所有的集体建设用地经申请报省人民政府批准转为国有建设用地,同时鼓励各地市就改造项目审批程序、土地使用权收购价格、补缴地价标准、土地出让收益分配和使用管理等方面制定适应本地的配套政策,化解现行征收程序复杂、审批时间长的问题等。

这些政策的创新与突破得到了广东省社会各界的普遍拥护和支持,有力地保障了村民的权益,一定程度上调动了他们参与改造的积极性,并取得了一定的成效。

(六) 开展先行试点,形成全国示范城中村改造是广东省与国土资源部合作共建“节约集约用地试点示范省”的重要工作内容之一。结合三旧改造工作,广东省制定了城中村改造的总体要求、工作目标和基本原则,奠定了城中村改造的群众基础,建立了多方共赢的利益机制,探索了市场导向下的多种运作模式,鼓励社会资金参与城中村改造,完善了平等协商机制,凝聚了改造的共识和合力,成立了省、市、县(区)三级领导小组等工作机构加强统筹引导,建立了定期联席会议制度,强化了国土、发改、规划、建设、财政、消防、环保等有关部门的协同工作机制。[1]特别是2015年2月抓住政府职能转变和机构改革机遇,广东省政府批准成立了全国首家专门负责城市更新的政府机构——广州市城市更新局,这标志着广州市的城市更新工作进入了常态化发展的阶段。

广东省为全国其他省市开展城中村改造工作积累了宝贵的实践经验与政策储备。2012年5月,国土资源部和广东省政府在广州市联合召开了全国“节约集约用地政策创新座谈会”,系统总结了包括城中村改造在内的部省节约集约用地试点示范省的建设经验,国土资源部发文向全国其他省市推广应用。[11]

三、 对广东省城中村改造的思考和建议城中村改造内容庞杂、工作艰巨、极富挑战性,涉及社会发展、产业经济、基础设施建设、环境保护等多个领域的方方面面,是一项全面综合、创新务实的系统性工作,须按照国家“十三五”规划所确定的“创新、协调、绿色、开放、共享”理念,进一步切实推进。[1]

(一) 坚定信心,稳步推进城中村改造作为新型城镇化战略下的持续性改造行动,可以缓解广东省目前土地资源的供需矛盾,是保障城镇发展用地的重要途径,是促进广东省从“外延式”扩张发展向“内涵式”结构挖潜转变的重要手段,是实现城乡可持续发展的必由之路和内在要求,具有十分重要的理论和实践意义。[1]

城中村改造必须进一步统一认识、坚定信心。按照“规划引导、应保尽保,以人为本、能改尽改”的原则,大力推动比较成熟的城中村改造项目,扩大城中村改造的试点范围,通过试点积累经验;坚持科学谋划,遵循市场经济规律,针对各类城中村不同的区位、类型和特点,找准改造时机;坚持依法办事,遵循“规范、服务、统筹、高效”的原则[1],加快城中村改造公共服务平台的建设,实现信息公开和共享,强化动态跟踪和监督反馈,持续开展操作程序、监督机制和政策机制创新研究等一系列日常基础性工作。

(二) 科学规划,区域统筹强化规划的科学引导和宏观管控是城中村改造成功的重要条件。在城中村改造规划的编制中应加强现状的调研摸查,进一步完善规划编制的内容、深度、成果形式等,在原有城中村改造规划要求的基础上,增加利益平衡、责任捆绑、风险评估等内容,出台规范的技术指引。在改造范围上,考虑区域整体格局,实施连片改造[1];在产业提升上,引入现代服务业等相对高端的产业,建立项目信息库,促进产业与空间对接;在用地布局上,保障必要的基础设施、公共服务设施和生态用地等非经营性用地;在确保城市环境良好、交通顺畅、景观优美的前提下,根据具体情况适当提高开发强度,增强改造的可行性。

(三) 协调发展,和谐共赢利益分配与协调是城中村改造成功的关键。应充分协调村民、企业与公共利益,坚持以人为本,妥善处理好政府(城市)、企业、村集体、个人四者利益的再平衡,通过激活新的经济增长点,向市场要价值,向空间要价值,向品质要价值,实现多方共赢。[1]

改造中应充分尊重村民意愿,保障村民在政策制定和具体操作中的参与权与知情权,改造方案、拆迁补偿安置方案和实施计划均需征得村集体经济组织90%及以上成员的同意[12],实行“阳光改造”。同时规范改造补偿的诉求表达,注重民主协商和司法裁决机制的结合,在多数村民已就改造和搬迁补偿安置方案达成一致意见后,可以向法院申请对剩余的极少数村民实行强制改造;注重岭南村落文化习俗保育与现代健康文化营造的结合,在突出历史文脉保护与传承的基础上,鼓励村民以现代生活方式发展自我、融入城市;注重硬件改造与社会结构重建的结合,通过综合改造逐渐改变原村集体组建的股份公司承担的社区自治状态,建立现代管理体系,形成健康、稳定的社会结构,实现城中村社会、经济、环境目标在内的系统性更新改造。

(四) 解放思想,政策创新现有政策、机制的不断完善和创新是城中村改造成功的重要保障。应根据改造实施过程出现的新情况、新特点,进一步细化与完善现有政策,特别是针对存量建设用地建立差别化的扶持政策,加快城中村集体建设用地使用权流转,完善土地用途兼容制度,增强土地利用规划实施弹性;同时,在广东省目前土地管理政策创新的基础上,加强全方位的政策支撑创新,在规划调整、拆迁补偿、财政支持、税收减免等方面进行制度创新,确保城中村改造高效有序推进;另外,将包括城中村改造在内的存量建设用地再开发利用制度与政策纳入国家土地管理法律法规范畴[1],通过顶层设计使城中村改造成为一种常态化的土地利用方式和土地管理模式。

四、 结语广东省城中村改造任务仍旧艰巨,形势依然严峻,为此,应充分落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以先进宽广的国际视野、创新包容的工作理念、开放融合的工作态度、严谨务实的工作方法,进一步推进城中村改造工作,实现城乡统筹和可持续发展。

| [1] | 蔡云楠, 金琪. 向市场要价值,向空间要价值,向品质要价值—广东城中村发展思路研究[J]. 南方杂志, 2016, 6(234). |

| [2] | 李黎.广州市城中村现状研究及成因分析[C].2006年"21世纪城市发展"国际会议,2006. |

| [3] | 孙东升. 新型城镇化背景下的存量建设用地开发对策[J]. 国土资源, 2015(3): 51–53. |

| [4] | 张鸿雁, 洪文霞, 薛军, 等. 我国"城中村"改造模式比较分析[J]. 城市建设理论研究, 2014(6). |

| [5] | 广东省政府.广东省政府推进"三旧"改造政策(粤府〔2009〕78号)[Z].2009. |

| [6] | 吴子瀚. "三旧"改造背景下的城中村改造策略初探[J]. 城市建设理论研究, 2011(22). |

| [7] | 刘新平, 严金明, 王庆日. 中国城镇低效用地再开发的现实困境与理性选择[J]. 中国土地科学, 2015(1): 48–54. |

| [8] | 廖海燕. 我国城市化进程中的城中村改造问题研究[J]. 特区经济, 2010(4): 133–135. |

| [9] | 李小军, 吕嘉欣. 广东"三旧"改造面临的挑战及政策创新研究[J]. 现代城市研究, 2012(9): 63–70. |

| [10] | 张浩. 北京、广东两省市城中村改造的经验与借鉴[J]. 科学发展, 2012(1): 103–110. |

| [11] | 王世元. 在国土资源部广东省人民政府节约集约用地政策创新座谈会上的总结讲话[J]. 国土资源通讯, 2012(13): 9–12. |

| [12] | 牟胜举. 城中村改造的和谐路径探析[J]. 小城镇建设, 2011(11): 38–39. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18