2. 南开大学 文学院, 天津 300071

2. School of Literature, Nankai University, Tianjin 300071, China

近些年,“语法化”成为汉语语法研究中受人关注的重要问题。人们一般以为,汉语实词虚化是这种研究的主要对象。实词虚化研究之所以重要,我们以为,主要在于虚词是汉语语法的重要手段,它的历时演变理应是汉语语法史研究的主要对象,这一点刘坚等也已提到[1],而以往的汉语史研究虽已涉及,但不够详细深入。另外,实词虚化本是历时演变现象,但以往的语言学偏重共时语言学,对历时语言学的理论、方法探讨得很不够,一碰到像实词虚化这种历时演变现象,遇到的困难便可想而知。作为一种语变现象,实词虚化有其特殊性,但也受制于历时演变的一般规律,只强调虚化的特殊性,不管历时演变的一般规律,要得出科学结论恐怕也不可能。本文首要讨论实词虚化的实质,这是我们研究这种现象的立足点。

当前语法化或实词虚化研究涉及多个方面,人们用了诸多名目表示他们的研究内容,比如虚化的条件、原因(因素、诱因、动因等)、依据、途径、过程、机制、结果、表现、程度、原则、规律等。这些名目所指示的对象有些界限分明,有些则属术语的分歧或含混。与别的变化一样,实词虚化并非凭空产生,总要具备一定“条件”,本文要在讨论虚化实质的基础上进一步探讨虚化的“条件”。“条件”不等于“原因”,具备“条件”不意味着一定变化,它只是使虚化成为可能;“条件”也不宜称“机制”,因为一谈到“机制”,常常让人想到是完整过程。本文所说的“条件”可能与当前学者用的其他术语在内容上有所交叉,但这并非最为重要,重要的是作为实词虚化研究的重要方面,“条件”是客观存在的。

一、 实词虚化的实质“实词”“虚词”这对术语本是中国传统语言学的发明,起初叫“实字”和“虚字”,而真正将这对术语用在语法学的则是马建忠的《马氏文通》[2]4-6,这是马氏对汉语字(词)所做的最大分类,即“字法之大宗”,然其分类标准为意义,即“有解者”是“实字”,“无解者”是“虚字”。[3]19-20据此,严格地讲,《文通》所说的“实字”“虚字”是意义类别,并非语法类别,或说是词汇类别,而不是语法类别。按《文通》的定义,所谓实词虚化是意义实在的词演变为意义空虚的词。“实词”“虚词”这对术语被现代语法学继承下来,表示一种语言的两大语法范畴,可过往以意义或概念标准看待实词、虚词这对范畴的区别,已与现代语法学理论原则相悖,只有到了朱德熙才以“功能”标准重新界定这两类词的区别[4]39-40,这恐怕是现代汉语学者改造这对传统术语的开始,这种认识自然更加科学。朱先生的“功能”来自美国描写语言学的“分布”思想,指一个词能占据的句法位置。若用朱先生的“功能”标准,实词虚化的实质是词类的转化,是实词向虚词“功能”的演变。

“语法化”这个概念在语言学中是否合理暂且不论,但以汉语实词虚化的实际而言,有必要对这个概念做一点辨析。过去语法学有一种观念,认为一种语言的词可分为两类,一类表达意义,这类词被称为“意义成分”或“词汇成分”,另一类表达语法关系,被称为“语法成分”或“语法单位”,前者如实词,后者如虚词。比如,王力受房德里耶斯影响,在《中国文法学初探》中将语言成分分为“意义成分”和“文法成分”。[5]14我们多少怀疑,人们之所以将实词虚化看作“语法化”,可能与此精神相通,即将实词虚化看作一个“意义成分”或“词汇成分”演化成“语法成分”或“语法单位”。[6]35如果像这样把汉语实词虚化看作“语法化”,起码有几个困难:其一,实词、虚词都是语法成分,只不过属不同类的语法词,它们的区别在于语法功能不同。说实词虚化是“语法化”,这种称法会让人误解为实词好像不是语法成分,而是意义成分或词汇成分,这样理解就不正确。储泽祥、谢晓明也指出了这个问题。[7]其二,将实词看成“意义成分”或“词汇成分”,将虚词看作“语法成分”或“语法单位”,这便割裂了二者的联系。实际上,实词和虚词紧密相联,若没有实词间的关系,也就没有虚词的功能,虚词作为一种语法手段便是表达实词之间关系的。其三,汉语虚词与西方语言的“虚词”(或“功能词”)有很大不同。汉语虚词中副词、介词、连词很大一部分是有解的,不能说没有意义,叹词能表达一定的情感意义,只有助词的意义才不明显。据此,认为汉语虚词是“语法成分”或没词汇意义说不过去,进而将“语法化”理解为“意义成分”或“词汇成分”变为“语法成分”或“语法单位”,甚不恰当。我们以为,将实词虚化看成意义成分向语法成分的转变,总在意义上打转,这便没找准研究道路。本文为这个术语辩难,只是想指出,实词虚化本属语法的历时变化,实质是实词向虚词的功能演变,谈不上什么“语法化”。当然,作为约定俗成的术语,“语法化”这个名称可采用,但得明白它的实质。

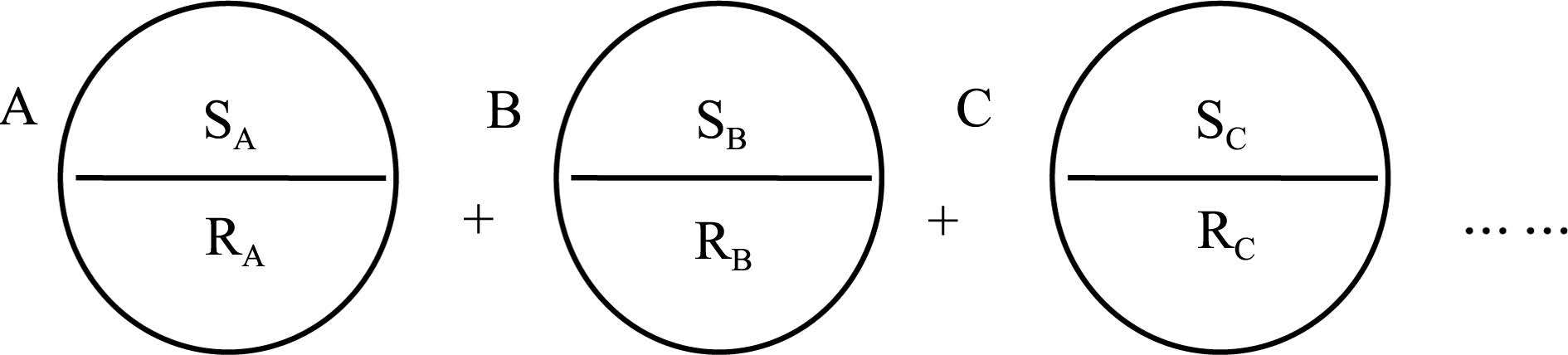

我们用语言符号存在的两种基本关系来说明这种实质。一方面,语言符号是能指(signifant)和所指(referent)的统一体,其能指是声音,所指是意义,每个符号是声、义发生交换关系而化合的整体;另一方面,语言系统中每一个符号还和别的符号发生关系,单个符号拿出来没什么价值。前者是符号内部关系,后者是符号外部关系。假如用S代表一种语言符号的声音,用R代表符号的意义,这种语言有A、B、C等符号,用SA、RA表示A的能指和所指,SB、RB表示B的能指和所指,以此类推。语言符号的这两种关系可如下图所示。

|

图 1 抽象语言符号线性组合关系示意图 |

据以上对汉语实词虚化实质的分析,实词演变为虚词实则是“功能”的变化,而这种“功能”的变化说到底是符号的外部关系(A←→B←→C等)的变化,却不是符号内部关系(如A的SA←→RA等)的转变,即使实词虚化导致符号内部关系(如A的SA←→RA等)的转移,那也是外部关系(A←→B←→C等)变化的结果。

二、 当前人们认识的虚化条件当前人们讨论实词虚化的“条件”,既能考虑到包含的条件,也考虑到这些条件的联系。本文将当前人们所认识的虚化条件区别为三种类型:单一式条件、加合式条件、融合式条件。下面分别予以说明。

1. 单式条件单一式条件指实词虚化只由某一特定条件造成。持这种观点的好处是能避免逻辑矛盾。比如,过去学者多主张词义变化是虚化的条件。这种观点的缺陷很明显,这里只说两点:第一,将词义变化看作虚化的条件,还得论述词义变化的条件,这也是历时语言学问题,这跟论述语法化遇到的困难一样;第二,人们很多情况下不会去解释他们所说的“词义”是何含义,如果是抽象意义,正如上文所论,那也是符号内部的问题,而实词虚化的实质是语法功能或符号外部关系的变化。

跟词义变化这个条件相关,近年来有人强调语法化的认知条件。比如,孙朝奋曾积极评价过以“认知论为基础的理论框架”的《虚化论》,以为认知对语法化有重要作用。[8]19-34应肯定,认知对语言变化有重要意义,这种意义在于引入了“人”这个语言变化的主体,语言是人在使用过程中发生变化的,而人对语言的使用本身就有智力的参入。可是,仅仅或主要将虚化看作认知过程,理论上也难免有诸多不足。仅以孙文的介绍看,这种不足如下:其一,《虚化论》主要是从“概念转换”来论述认知作用的,这便没解决根本问题,即虚化的实质是功能的演化;其二,孙文指出,《虚化论》的作者“对语言学上的共时和历时这一传统划分提出了挑战,认为虚化的研究不能脱离人类大脑认知上的适应性变化,不能单纯地在语言结构里寻找答案”。用孙文的用例,现代英语介词at用在地点前(如at home),又用在时间前(如at night)等,这个共时现象包含一个历时内容,即后者是前者比喻引申而来,认知发挥了重要作用。我们以为,若正确贯彻共时和历时划分的原则,便会发现孙文的分析存在偏误,若还以英语介词at用例分析,at处在两个时期t1、t2共时态中,它的演变是t1→t2的变化:

t1:at+地点词,如at home等;

t2:at+地点词,at+时间词,如at home、at night等。

认知虽对at的历时变化起重要作用,但只看到t2态at+地点词>at+时间词,就冒着否定这个阶段两个at没同一性的风险,也不会真正理解到at 在t1→t2到底变化了什么。实际上,t1是at在地点前的时期,t2是at既在地点前、又在时间前的时期,后者两种at具有同一性,t1、t2的at形式虽一致,但后一时期at的价值大于前者,这才是at变化的实质。

2. 加合式条件加合式条件指实词虚化不是由单一条件,而是由多个条件加在一起引发的。比如,刘坚等论述了“诱发汉语词汇语法化的若干因素”[1],以本文看来,除了“重新分析”,其他“因素”只能算条件,下面将这些“因素”做个简要分析。

第一,刘文指出,“词汇的语法化首先是由某一实词句法位置改变而诱发的”。刘文将实词句法位置区别为“核心句法位置”,如主、谓、宾等,和“适合于表示特定语法关系的句法位置”,如定、状、补等。而虚化过程可描述为“某个实词由在句子结构中的核心句法位置变成经常出现在某个适合于表示特定语法关系的句法位置上,从而引起其词义变化,发展下去,便虚化成专门表示这种语法关系或语法功能的虚词”。比如,汉语“动词通常的句法位置是在‘主—谓—宾’格式中充当谓语”,这时动词是“句子结构的核心成分”,而动词充当“次要动词”时作“非核心成分”,后者的位置被固定下来,词义会慢慢抽象化、虚化,进而“由词汇单位变成语法单位”。这种议论看似合理,但有几处要讨论:首先,如何看实词作“核心成分”与“非核心成分”的差别?应承认,一个动词在不同句法结构位置(如谓语与非谓语)存在一定差别。差别性在语言历时演变中有特殊地位,刘文强调这种差别性对虚化的作用应该肯定。但是,这种差别性是由特定动词所处的具体结构带来的,这些处在不同结构中的动词在共时态也有同一性,同一性和差别性在虚化这种历时演变中如何起作用,需进一步研究。其次,如何看“句法位置的改变”?我们知道,汉语语法的特点是缺乏形态变化,动词不只能作谓语,还可作主语、宾语、定语等,这是汉语动词功能的表现。刘文以为,汉语动词作谓语或“核心成分”是“通常”用法,而“变成”非谓语成分或“非核心成分”作“次要动词”,这易引起动词的虚化。这种表述会使人误解为汉语动词作非谓语或“非核心成分”“次要动词”不是其本有功能,而是汉语动词功能的变化。我们说,汉语动词作非谓语或所谓“非核心成分”“次要动词”,这是动词本有的功能,谈不上什么功能变化。李宗江也认识到这点,以为这都是动词的“正常功能”“正常位置”。[9]193再次,如何看句法结构和意义的关系?刘文以为动词“句法位置的改变”会引起词义的“抽象化、虚化”,但刘文没解释它所说的“词义”是何含义。我们说,一个动词在不同句法位置上,它的抽象义或概括义谈不上变化,但也表现出个别性、差别性。因此,同一性和差别性也表现在词义上,差别性跟句法位置相联,抽象或概括的“意义”和有差别的“意义”有必要区别,前者跟动词的概括功能相关,后者跟动词的个别功能相关,如此才能正确认识功能和意义的关系。

第二,刘文以为,“词义的演变、虚化,也会引起词的功能的改变,使之用于新的语法位置、结构关系上,从而产生一个新的虚词。”此条与上一条相对,两条谈的都是实词虚化过程中功能和意义的关系,前者是功能变化引起意义变化,后者是意义变化影响功能变化。与上一条遇到的困难相似,这里简单说明几点需讨论的:首先,词义引起功能的变化,那么词义如何变化呢?研究词义演变条件所遇到的困难跟虚化条件不相上下。其次,刘文以为,一个实词若有多个义项,“语法化通常是发生在它的某个义项上”,可是义项是意义单位,意义单位怎么变成语法单位呢?实际上,一个实词包含的不同义项总跟这个实词所能出现的具体结构相关,这个实词的各种义项是在具体结构中分别呈现出来的。

第三,受“语境影响”。从刘文所举三例,可略知它所谈的“语境”。比如,刘文论及“敢”和“时”的虚化的“语境”,实是附着特定语气的句类,如反诘句、假设句,而“着”虚化的“语境”,实是“动词+着+处所词”这种句法结构。“语境”是言语交际的必备要素,语言变化是人对语言的使用发生变化的,人对语言的使用离不开“语境”,讨论类似实词虚化这样的语变问题,将“语境”作为一个条件提出来,实属必要。可是,刘文对“语境”的理解过于狭隘,实际只是交际的基本单位句子的基本构成要素,即句法结构+语气。

3. 融合式条件加合式条件突破了虚化的单一条件,尽可能综合多个条件来讨论实词虚化,但存在逻辑矛盾,一会说句法引起词义变化,一会又说词义引起句法演变,什么条件下使用前者或后者,很难找出个严格标准。另外,虚化的诸多条件有何关联,看不出有何力量能把它们统一起来。融合式条件突出不同条件的内在关联。比如,解惠全认为,“实词的虚化,要以意义为依据,以句法地位为途径。也就是说,一个词由实词转化为虚词,一般是由于它经常出现在一些适于表现某种语法关系的位置上,从而引起词义的逐渐虚化,并进而实现句法地位的固定,转化为虚词”。[10]135这种看法的优点是试图将词义和句法统一起来认识虚化。这种观点也有讨论的地方:首先,将词义“逐渐虚化”归结于“适于表现某种语法关系的位置上”,这种考量似嫌稍窄,上文提到的诸如认知、“语境影响”等条件已被证明有重要作用。其次,一般所谓实词的词义以及句法结构,都属语言抽象层面,这些抽象的东西不会自动变化,从解文看不出引起这种演变的源头。再次,解文将词义和句法统一起来的认识虚化值得肯定,可从其论述过程看,解文却将词义和句法割裂开来,先有词义变化,这是“依据”,然后是“句法地位的固定”,这是“途径”,实际这里的“词义”总和一定的句法位置相配,是相互蕴涵的关系。实则,正如本文对实词虚化实质的理解,我们可反向认识词义和句法的关系,即实词虚化是外部关系或功能的演变,这种演变会导致实词内部声、义关系的转移,这种转移可用声音的改变作为标志。江蓝生论述过语法化的语音表现,可供参考。[11]90-100考虑到目前人们讨论虚化条件所存在的问题,有必要提出一种新理论框架重新研究虚化的条件。

三、 言语是实词虚化总条件当前学者论及的各种虚化条件,如上文提到的词义、句法、认知、语境等,应该承认,实词虚化多少与之相关。为避免逻辑矛盾,以及尽量顾及别的可能条件,应考虑将这些条件统一起来,设法寻求虚化的总条件。这种“统一”条件至少有三个基本要求:第一,它突出可能存在的个别条件之间的内在联系;第二,这个总条件决非虚构,而是依托客观存在的实体,这种实体是研究实词虚化的凭借;第三,作为语言历时演变现象,实词虚化有它的源头活水,这种源头是虚化条件的孕育地,不去考察虚化的源头,也找不出这种语变的条件。

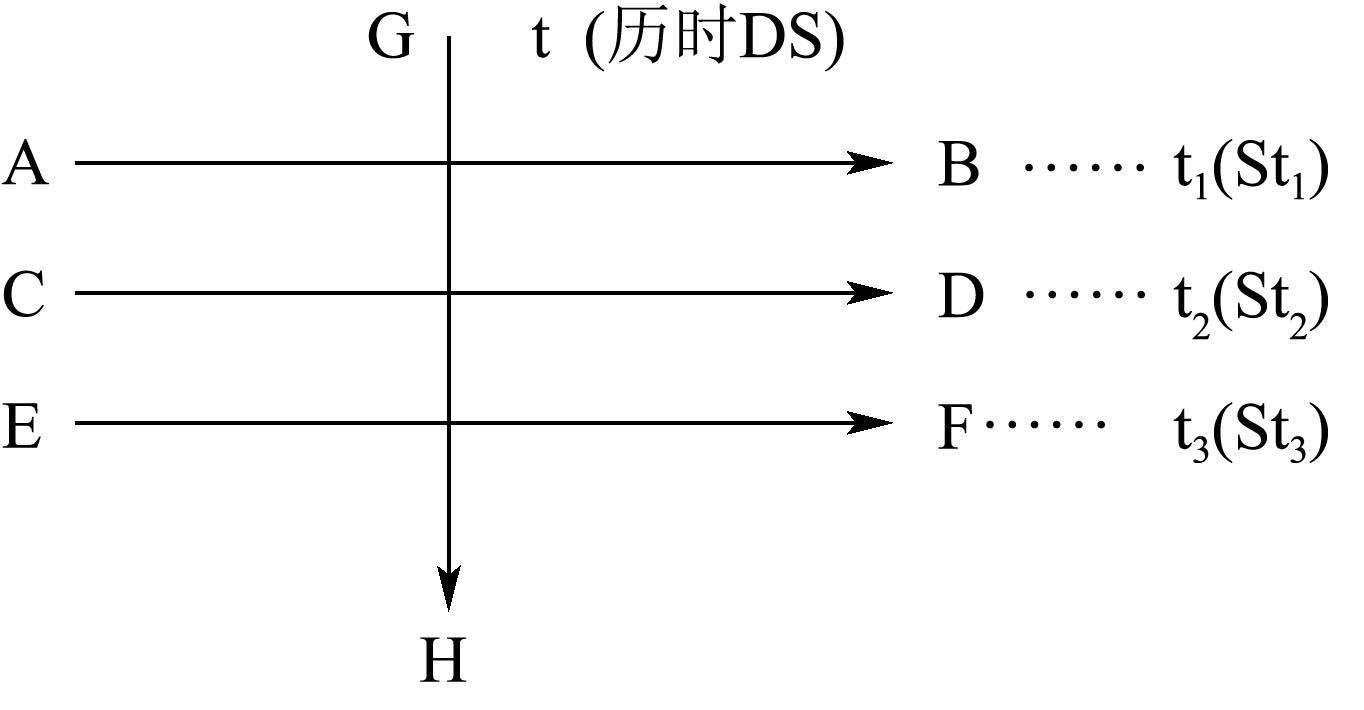

语言作为交际工具是在人们使用过程中发生改变的,正如生产工具是劳动人民在使用工具的社会实践中改进、改革而变化一样。人对语言的使用,即说话及说出的话语就是言语,换句话说,语言的变化是在言语中发生的。区分语言和言语并阐发它们的辩证统一关系,这是现代语言学之父、瑞士语言学家德·索绪尔的重要理论贡献。语言和言语的区别和联系贯穿语言研究的始终,包括语言历时演变问题,也得回到这个既为人熟悉又常为忽略的重要理论原则上。言语在语言历时演变中有特殊地位,索绪尔指出:“语言中凡属历时的,都只是由于言语。一切变化都是在言语中萌芽的。任何变化,在普遍使用之前,无不由若干个人最先发出”“这个形式一再重复,为社会所接受,就变成了语言的事实”。[12]141-142索氏这些话简单概括了语变的完整过程,它突出了言语的作用,语变的起源地是言语。只看到语言,却看不到言语,不仅得不出语言的共时态,也无法理解语言何以变化。语言共时和历时两种状态如下图所示。

|

图 2 语言共时和历时(t)两种状态示意图 |

这个图示中,G—H是“连续轴线”,表示语言处在时间(t)中的历时态(DS),而A—B、C—D、E—F等是“同时轴线”,表示语言在t1、t2、t3等不同时期的若干共时态St1、St2、St3等。言语是语言研究的凭借,沟通语言共时态和历时态的也正是言语:一方面,通过言语来建立各时期共时态(St1、St2、St3等)的语言系统;另一方面,言语致使语言从一个共时态到另一个共时态(St1→St2→St3等)的变化。因此,本文与徐通锵[13]302-310、李葆嘉[14]73等的观点有原则区别,而以为共时态和历时态并不存在无法逾越的鸿沟,沟通它们的正是言语。

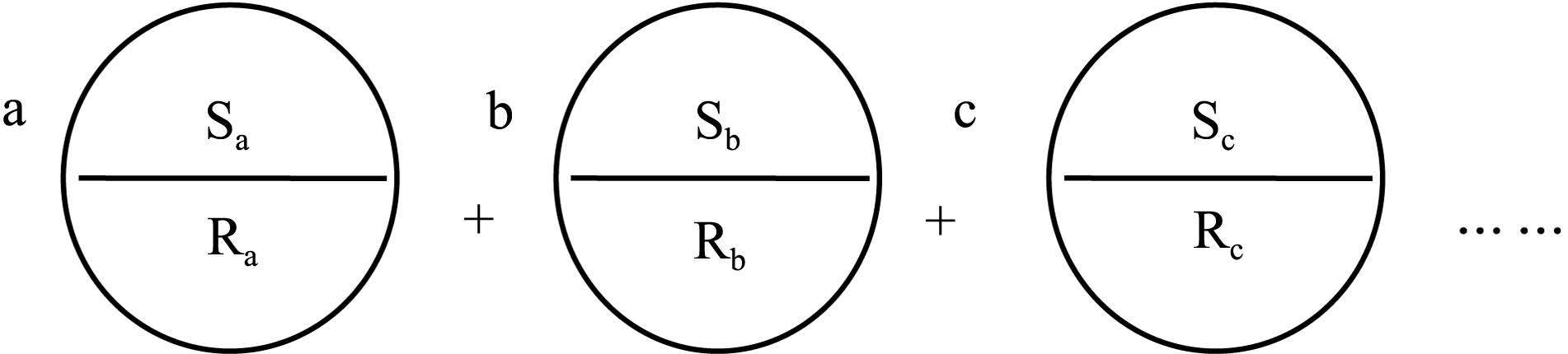

言语是集体的、一般的、抽象的语言实现为个人的、个别的、具体的形式,言语的这些特点是由语境的参入赋予的,言语和语言的关系可表示为:言语=语言×语境。语境是语用学的主要研究对象,目前学者对语境的研究已经比较深入,不过我们以为,陈望道曾论及的“六何”,即“何故”“何事”“何人”“何地”“何时”“何如”等[15]8,却是制约正常说话的必备要素。由于语境的参入,人们使用语言这个工具,说出了综合生理的、物理的、理智的、情景的、情感的等语言之外因素的言语。言语本来就是种混合物,与同质的语言不同,它却是异质的,这种异质性来自参入的各种语境是个别、具体的。言语是语言在特定语境下的具体实现形式,它本身就包含语境、认知等内容。沈家煊认为结构主义语言学等“把语言看做一个自足的系统,然而语法化现象却表明语言并不是一个自足的系统,它跟语言外的因素,如人的认知能力密不可分”。[16]跟沈先生不同,我们以为,跟认知联系的是言语,却不是语言。此外,每个抽象语言单位,比如词实现出来,也是以个别、具体的形式表现在言语链条上的。图 1是抽象语言单位A+B+C等之间的关系,这些单位实现出来则是个别、具体的,比如,小写a是语言单位A的实现形式,b是语言单位B的实现形式,c是语言单位C的实现形式等,实现关系表示为A→a、B→b、C→c等,每个个别、具体的实现形式也是能指和所指的统一,如下图所示。

|

图 3 语言单位实现在言语链上的关系示意图 |

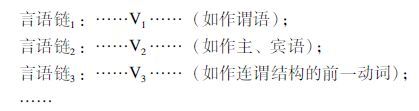

抽象语言单位(含能指、所指)不等于它的实现形式,如A≠a、SA≠Sa、RA≠Ra。吕叔湘曾引过冯友兰《三松堂自序》一则笑话,说有个学生误解了“吾日三省吾身”之“吾”的词义,把它一会理解为“先生”,一会理解为“爸爸”。[17]132这虽是笑话,却是个语言学问题,即抽象语言单位与它的实现形式不同,与特定语境相关。一个抽象语言单位不止有一个实现形式,而是有诸多实现在不同言语链条上的形式。比如,一个汉语动词V可出现在不同言语链条上,而有V1、V2、V3等不同个别形式,如下图所示。

这些个别形式有差别,即V1≠V2≠V3等,但它们又有同一性,属于同一语言单位V。语法研究有必要区别V及它的实现形式两种性质不同的单位。朱德熙批驳“名物化”说时曾分出“个体词”“概括词”两种语法词,“个体词”是词出现在一定语言片段中的“词的个体”,而“概括词”是有着同一性的“词的个体”的“集合”,后者是从前者抽象综合而来的,而前者是后者在具体语段中“实现”出来的个别表现形式。朱先生指出:“个体词的语法性质只是这个个体词在一定的语言片段里所实现出来的语法性质,概括词的语法性质则是隶属于这个概括词的所有的个体词的语法性质的总和”,判断一个词的词性或词类归属则是根据“概括词”而不是“个体词”的语法性质。[18]60-64后来,朱先生将“个体词”改叫“具象词”,将“概括词”改叫“类象词”。[19]83-86王红生以为,朱德熙讲的“概括词”属于语言平面,而“个体词”属于言语平面,进而提出汉语语法分析的两种单位,即语言单位和言语单位。[20]语言单位是从若干有同一性的言语单位概括的抽象单位,而言语单位是语言单位实现在言语链条上的个别形式。

言语单位的特征是差别性,如汉语动词V1≠V2≠V3等,此可参看朱德熙论述“名物化”指出的“个体词”的差别便可明白。这种差别既有能指和所指的,也有功能的(即占据的句法位置)。以汉语动词论,一个汉语动词出现在不同言语链上,如图 4,它的每个言语单位占据特定具体句法位置,这跟言语单位归属的语言单位占据的位置是综合领有的所有言语单位占据的位置不同,而且每个言语单位的能指和所指相较它隶属的语言单位的能指和所指,也是个别的、具体的,后者则是抽象概括的。为示区别,本文将言语单位的能指和所指分别称作个别声音、个别意义,而将其占据的句法位置称作个别功能。据此,一个实词实现出来,词义和句法都统一在言语链条上,只不过这里的词义是个别意义,而不是概括意义,这里的句法是这个实词的个别句法功能(如汉语动词做谓语,或做主语、宾语,或做连谓结构的前一动词等具体句法位置),而不是概括功能(如汉语动词能做谓语、主语、宾语、连谓结构前一动词等概括功能),这种词义和句法的特征完全由个别言语单位的性质决定。

|

图 4 汉语动词V实现在不同言语链的个别形式 |

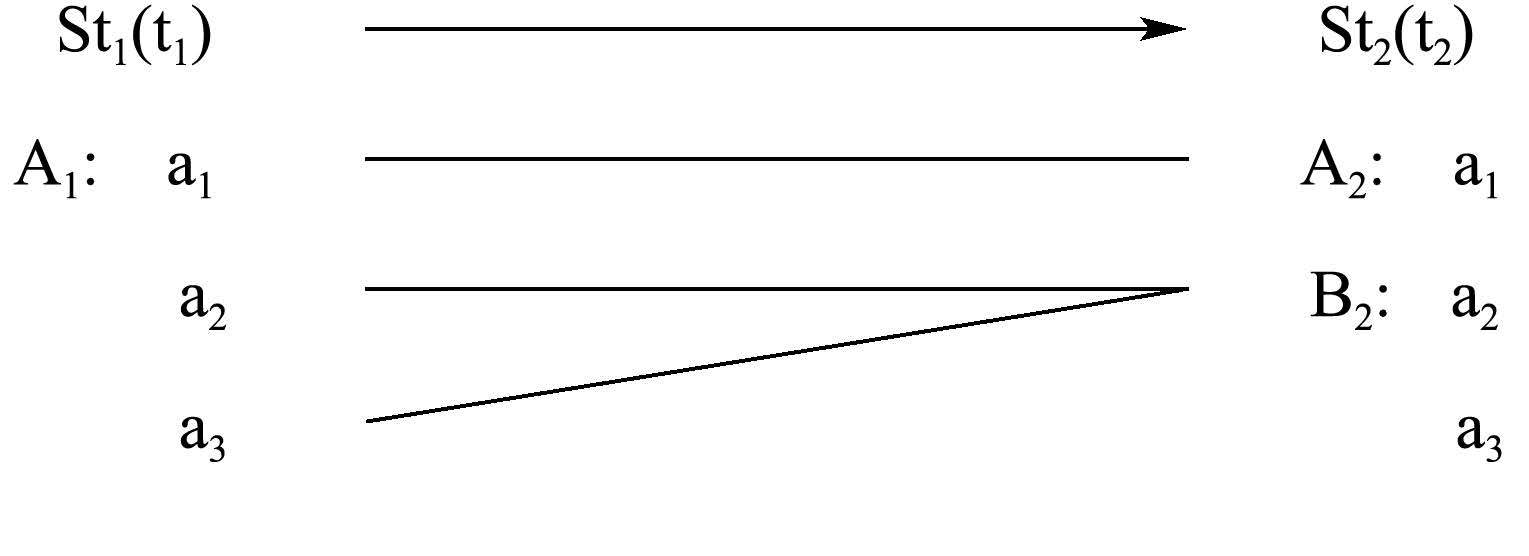

共时态言语单位的差别性为语变准备了条件。一个语言单位包含多个有差别的言语单位,这些言语单位有意义、功能的差别,这种差别是像实词虚化这种历时语变的必要条件,即言语单位的差别性是语变的前提,但有差别并不意味着一定变化。具体说,当前一时期一个语言单位包含的有差别的言语单位到后一时期的同一性被打破,重新抽象为新语言单位,语言便发生变化,实词虚化的原理也是如此。可用一个简单程式来说明这种虚化,比如St1态中有个实词A1,它包含多个言语单位a1、a2、a3等,这些言语单位在此时期具有同一性,其中a1具备演变为一个虚词的潜在资质,即a1具有虚词常有的语义、句法特征,到St2态t1期,A1包含的言语单位的同一性受到破坏,这种言语单位分化、抽象为不同的语言单位A2、B2等,其中A2是虚词,这个虚词是St1态中具备演变为一个虚词潜在资质的a1到St2态抽象的新语言单位,演变的结果是a1的个别语义、个别功能变为新单位的概括意义、概括功能。实词虚化的历时单位分化如图 5所示。

|

图 5 实词虚化的历时单位分化示意图 |

这里以刘坚等论及的“敢”[1]为例简单说明这个道理。“敢”本是个助动词,在St1态中它是一个语言单位,这个单位包含诸多出现在不同言语链条上的言语单位,其中一种言语单位便出现在反诘句中。在St1态中,反诘句中的“敢”这种言语单位与别的言语链上的言语单位“敢”具有同一性,它们都是助动词,在言语链中都在动词前面,但反诘句中的“敢”也具有特殊性,这种特殊主要是反诘语气施加的,这种语气注入“敢”一种新色彩,而具有“安敢”“岂敢”的个别意义,这使反诘句中的“敢”这种言语单位与“敢”在别种言语链上的言语单位存在差别,St1态中反诘句中的助词“敢”具备演变为一个反诘副词的潜质,即既具备在动词前的句法位置,又有“安敢”“岂敢”意义的条件。到了St2态,St1态反诘句中“敢”这种言语单位重新抽象为一个新语言单位——反诘副词“敢”,这个副词的功能是在动词修饰动词,且表示“安敢”“岂敢”的语法意义,这种功能及意义实际已在St1态中孕育,“敢”由助动词语法化为语气副词是St1个别意义和功能到St2重新抽象为新概括意义和功能的过程。这就是“敢”虚化的轨迹。

本文初步讨论了汉语实词虚化的实质及其条件,认为实词虚化的实质是词类的转换,是功能的演变,而这种转换或演变的条件是言语。索绪尔指出语言历时演变由于言语,这个理论原则对语言变化研究具有普遍意义,实词虚化自然也受这个原则制约,将言语作为虚化的源头和总条件,这便为讨论实词虚化这种问题奠定了一个坚实基础。

| [1] | 刘坚, 曹广顺, 吴福祥. 论诱发汉语词汇语法化的若干因素[J]. 中国语文, 1995(3): 161–169. |

| [2] | 王海棻. 马氏文通与中国语法学[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1991 . |

| [3] | 马建忠. 马氏文通[M]. 北京: 商务印书馆, 1983 . |

| [4] | 朱德熙. 语法讲义[M]. 北京: 商务印书馆, 1982 . |

| [5] | 王力. 王力选集[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2002 . |

| [6] | 刘坚. 论汉语的语法化问题[M]. 北京: 商务印书馆, 2005 . |

| [7] | 储泽祥、谢晓明. 汉语语法化研究中应重视的若干问题[J]. 世界汉语教学, 2002(2): 5–13. |

| [8] | 孙朝奋. 《虚化论》评价[M]. 北京: 商务印书馆, 2005 . |

| [9] | 李宗江. 关于语法化机制研究的几点看法[M]. 北京: 商务印书馆, 2009 . |

| [10] | 解惠全. 谈实词的虚化[M]. 北京: 商务印书馆, 2005 . |

| [11] | 江蓝生. 语法化程度的语音表现[M]. 北京: 商务印书馆, 2005 . |

| [12] | 索绪尔. 普通语言学教程[M]. 北京: 商务印书馆, 1980 . |

| [13] | 徐通锵. 历史语言学[M]. 北京: 商务印书馆, 1991 . |

| [14] | 李葆嘉. 语言学大师之谜和心理索绪尔[M]. 北京: 商务印书馆, 2005 . |

| [15] | 陈望道. 修辞学发凡[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001 . |

| [16] | 沈家煊. "语法化"研究综观[J]. 外语教学与研究, 1994(4): 17–24. |

| [17] | 吕叔湘. 语文漫谈[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2005 . |

| [18] | 朱德熙, 盧甲文, 马真. 关于动词形容词"名物化"的问题[J]. 北京大学学报, 1961(4): 51–64. |

| [19] | 朱德熙. 语法分析讲稿[M]. 北京: 商务印书馆, 2011 . |

| [20] | 王红生. 汉语语法分析的两种单位——从汉语动词、形容词"名物化"说谈起[J]. 殷都学刊, 2015, 36(3): 95–99. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18