2. 三亚学院 艺术学院, 海南 三亚 572022

2. Institute of Art, Sanya University, Sanya 572022, Hainan, China

学宫又称孔庙、文庙,春秋鲁哀公十七年(公元前478年)始建于孔子故里曲阜,最初是孔氏后人祭孔的家庙。唐太宗贞观二年(628年),升孔子为“先圣”,以颜回配[1]373,此举肯定孔子为万世师的地位。贞观四年(630年),诏州县学皆立孔庙[1]373,奠定了将孔庙与地方官学相结合的体制传统。至宋代,文风更盛,“庙学合一”①的体制在民间文庙建设中得以真正形成,孔庙与正统儒学教育的结合也日趋紧密。明洪武十五年(1382年)朱元璋诏令天下儒学都要祭祀孔子。于是,从京师太学到各府州县之学,皆一律建起文庙,即使僻处南服尽境的崖州,也概莫能外,呈现出祭祀性建筑和学宫建筑交织的格局。祭孔与儒学合一的学宫,宋、明以后遍布全国州县,成为国家常祀祭典的形制,也是体现中国传统“礼乐”的载体。

①“庙学一体”是指文庙逐渐在建设过程中形成分别以“大成殿”院落为核心的祭祀建筑群与以“明伦堂”院落为中心的学署建筑群并置的学宫建筑群体院落空间 ;在实际建设中,通常以“前庙后学”“左庙右学”为常见组织方式。

礼乐本自同根,礼在儒家心目中是维系天地人伦上下尊卑的宇宙秩序和社会秩序的准则[2]147,乐则是调和各种等级类别之间的关系。正如《礼记·乐记》所说:“乐者天地之和,礼者天地之序”[3]1090,表现了二者既统一又分化、既合作又分工的特征。“礼中有乐,乐中含礼”构成了中国传统文化的核心内容[4]108,这既体现在社会政治制度之中,又反映在思想、文化、艺术各个方面。作为礼制性建筑集大成的代表,学宫除了满足建筑的使用功能、强调人伦教化的社会伦理道德功能之外,还有审美愉悦要求。这种理性与情感的双重性,涉及到整套的释典典章、建筑制度、从祀仪式等。因此在群体布局、单体形制、空间构成、装饰要素等每一处环节的设计中融入了各种礼乐意义。每年的春秋释典,学宫都会举行隆重的祭孔活动,以体现礼乐相成、情理有度的文化内涵。

本文以中国最南端的孔庙——三亚崖城学宫为例作一分析。这座我国最南的州级孔庙,其建筑形制、艺术价值仍充分体现“礼乐”之制,使其具有地缘性的特殊地位。2013年,经国务院批准,崖城学宫列入第七批全国重点文物保护单位。作为海南南部的最高学府,它曾培养过大量人才,被称为“岭南巨儒”的明代进士钟芳父子三人,他们就得益于崖城学宫的教化,在琼州教育史上留下浓重的一笔。本文将分别从“礼”“乐”角度着重分析礼乐文化对于学宫的仪礼空间理性塑造与建筑艺术审美维度的表达,来探讨学宫建筑中“礼乐相济”的精神。

二、 崖城学宫的历史沿革崖城学宫始建于北宋庆历四年(1044年),历经宋、元、明、清10余次迁建重修(详细营建情况见表 1)。其重修盛况时人皆有所记。如明成化年间丘濬记:“今而释奠之宫,弦诵之所,与中州等。”“凡学宫规制所当有者,咸一新之。”“规模宏敞,藻绘绚耀。”[5]421清乾隆年间陈腾泗记:“重屋飞檐,轩庑列戟。泮池星门,一准中州之制。”[5]425清道光年间张岳崧记:“华而不侈,质而有文,高敞深邃,咸式于制。”[5]427现存学宫于清道光三年(1823年)迁建于今址。崖城学宫明伦堂伴居庙右,为“庙主学从”“左庙右学”的格局,体现了礼制的等级秩序。清光绪三十一年(1905年),清廷诏“立停科举以广学校”。科举遂废,学宫逐渐衰落。清光绪三十二年(1906年)升孔子为大祀,祭孔依然直至五四新文化运动方才休止。民国初年,崖城学宫曾改设“民众教育馆”,祭器乐器等文物存馆内。日寇侵崖时,学宫文物转移到乐东报温村,铜器铁器全被熔化,用于制造子弹枪械,其他文物亦下落不明。20世纪60年代的“文化大革命”风暴席卷全国,崖城学宫也未能幸免。现存大成殿、大成门、东西庑廊为清代遗构。大成门以前部分(礼门、义路、万仞宫墙、棂星门、泮池、泮桥、前东西庑廊)为近现代重建。

| 表 1 崖城学宫修建历史略表 |

纵观崖城学宫的修建历史,虽历代不断重建扩建,但整体上建筑规模宏大,棂星门、泮池、戟门、东西两庑、大成殿、崇圣殿、尊经阁,以及明伦堂、名宦祠、乡贤祠等规制俱全。相较其他学宫,崖城学宫特殊之处在于迁建“一城一郭之间,忽东与西,或南与北”[5]424,次数多达14次,且主要建筑如学门、明伦堂更改朝向4次。究其原因,莫过于对于文化教育的重视,设立学宫“以育人才之舆以敦礼教明正学为首务”[6]212,因此迁地求良,以期其变。

三、 崖城学宫之“礼”——仪礼空间的理性营造《荀子·礼论篇》明确指出礼的产生起于“人生而有欲,欲而不得,则不能无求;求而无度量分界,则不能不争;争则乱,乱则穷。”[7]346故“先王恶其乱也,故制礼义以分之……”[7]346制定礼义的目的是为了使人的欲望能得到合理的有益的满足,合乎礼义才能“养目”“养耳”,避免纷争,保持社会安定。因此中国传统建筑中礼仪等级制度的确立,是维系古代宗法制社会关系的重要纽带。学宫作为宣扬政教和专门培养统治人才的场所,特别强调礼教精神。其主要体现在以下三个方面:一是建筑空间的伦理等级秩序,即《荀子》富国篇所说的“故为之雕琢、刻镂、黼黻、文章,使足以辨贵贱而已,不求其观”[7]180;二是等级严谨的建筑制度,阮籍有“尊卑有分,上下有等,谓之礼;……车服、旌旗、宫室、饮食、礼之具也”。[8]89三是典章完备的祭祀形制,“上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也。”[7]349汉代的儒家经典《礼仪》一书从祭祀婚丧到“士见面礼”,有各种位置、次序、动作,甚至一举手一投足都有非常细致明确的规定。

(一) 伦理序列分明的建筑规划礼在建筑中最主要体现在规划或总体布局的秩序上。《礼记·曲礼下》载“君子将营宫室,宗庙为先,厩库为次,居室为后。”[3]114清工部《工程做法》一书中,卷首奏疏称:“臣将营建坛庙、宫殿、仓库、城垣、寺庙、王府及一切房屋、油画、裱糊等项工程做法,应需工料,派出工部郎中……详细酌拟物料价值……”[9]69可以看出包含学宫孔庙在内的“坛庙”列于“宫殿”之前,这种“宗庙为先”的意识突出了以礼制性建筑为主导的中国特有伦理理性思想,是“礼”对中国建筑制约的最显著表现。[2]159

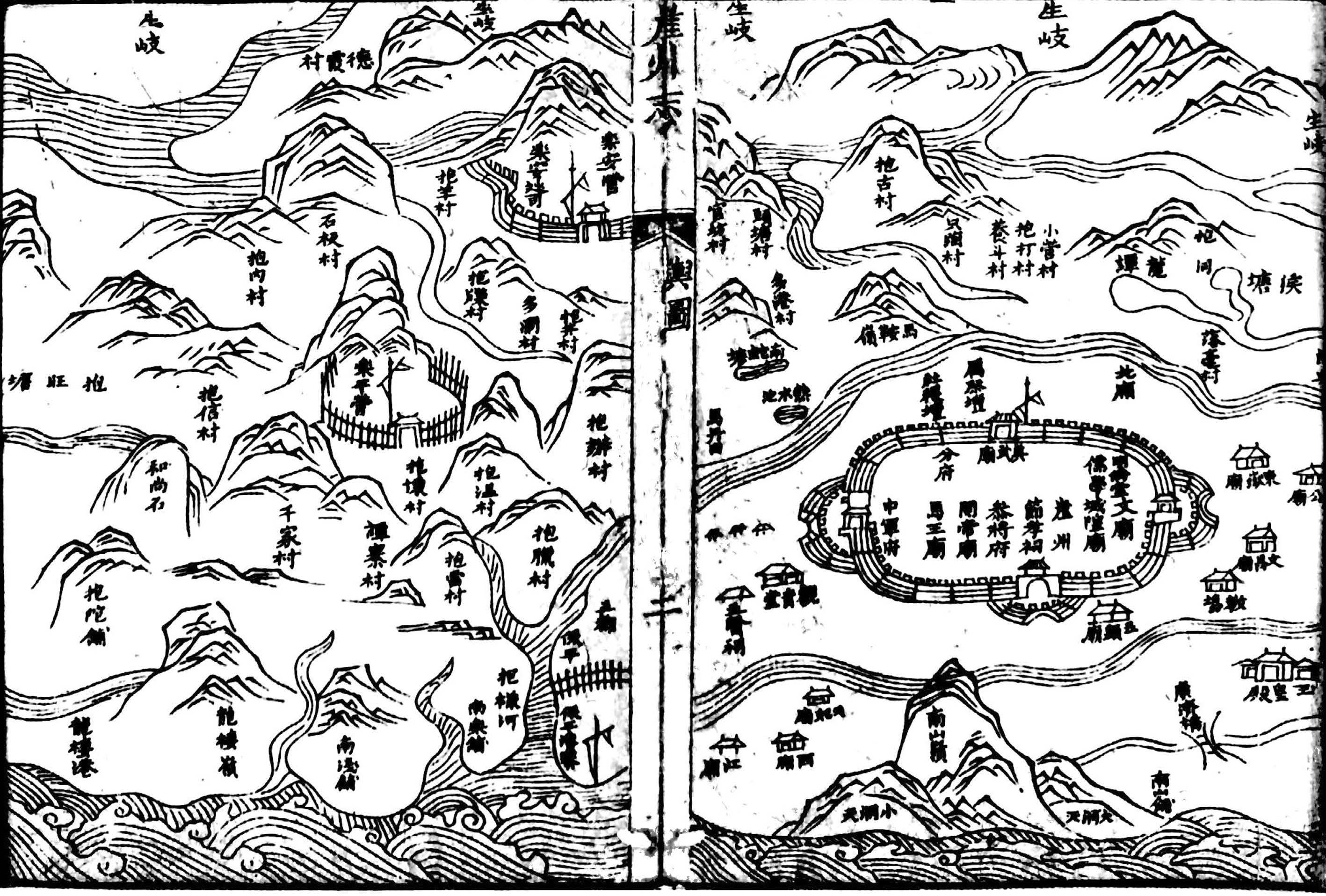

中轴线是城市的脊梁,是传统城市布局体现“礼”序的准绳。对于像崖州这样的州城来说,应当遵守“礼制”等级秩序,在城区之内“择中”而立祠庙衙署(图 1)。张岳崧《重修崖州学宫碑记》中记载:清道光三年(1823年)由州绅孙子麟等出于重视风水与出人才的传统观念,“乃卜吉城中,居高居阳,据有形胜。”[5]427迁建于学正置地,坐北朝南,取鳌山(南山)为拱向。道光二十一年(1841年),开文明门于前,增尊经阁于后。崖城的五指山余脉方田岭作为少祖山,两侧的不黎岭和金鸡岭作为其左铺右弼,由南至北最终形成南山、文明门、崖州府署、尊经阁、方田岭的城市山水景观轴线。学宫、城隍庙位城市轴线左侧,参将府、关帝庙位城市轴线右侧,形成以衙署为中心、左文右武的城市格局。礼的本质是“序”,故“中正无邪,礼之质也”。[2]1090这不仅体现在城市格局,在重视礼乐制度的学宫建筑中,更是十分强调中轴对称、突出尊卑的差别与和谐的秩序。在其纵向轴线的空间成序列组织发展,建筑单体则主从分明。

|

图 1 《崖州志》载地舆图[6]174 |

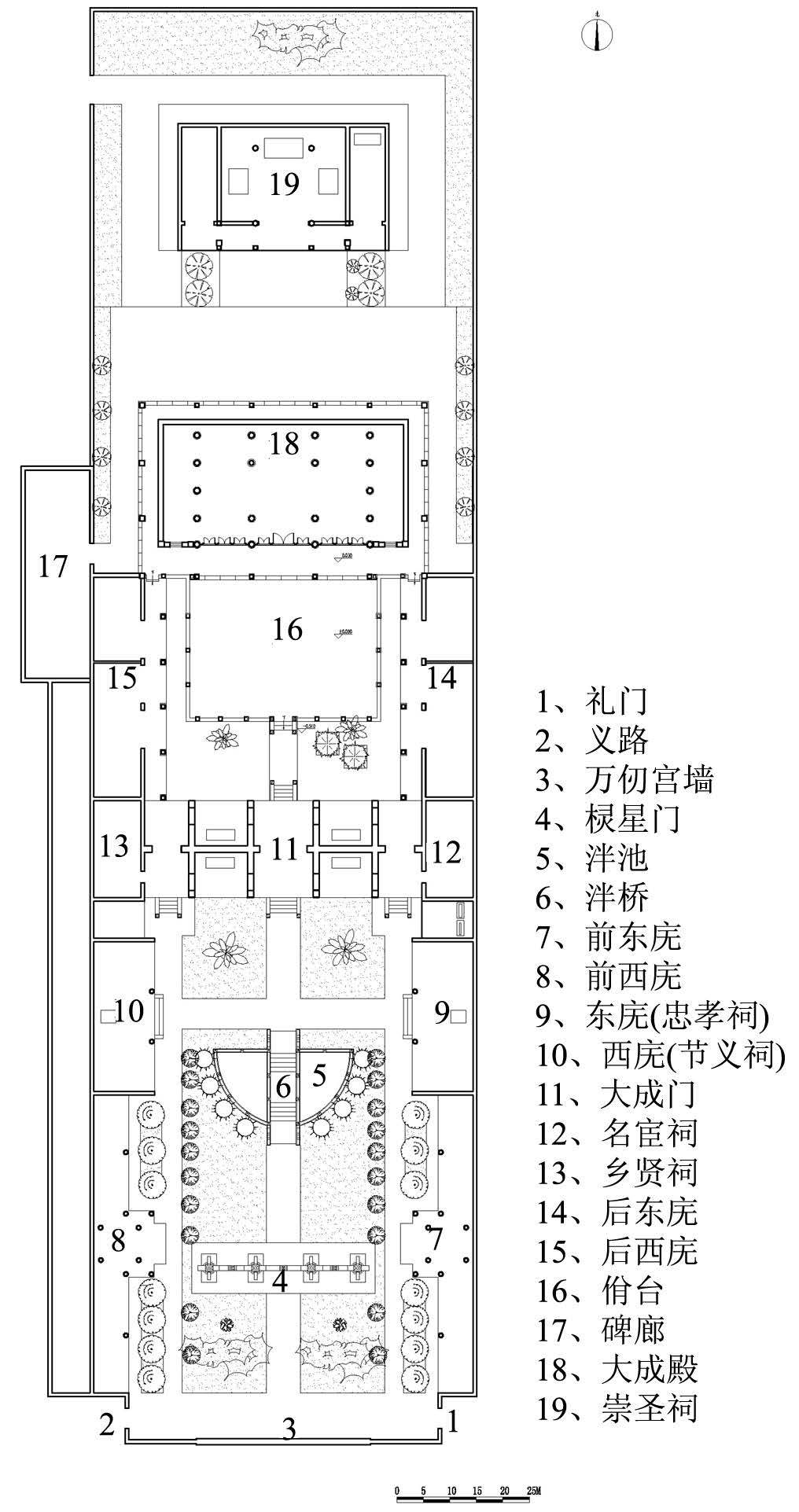

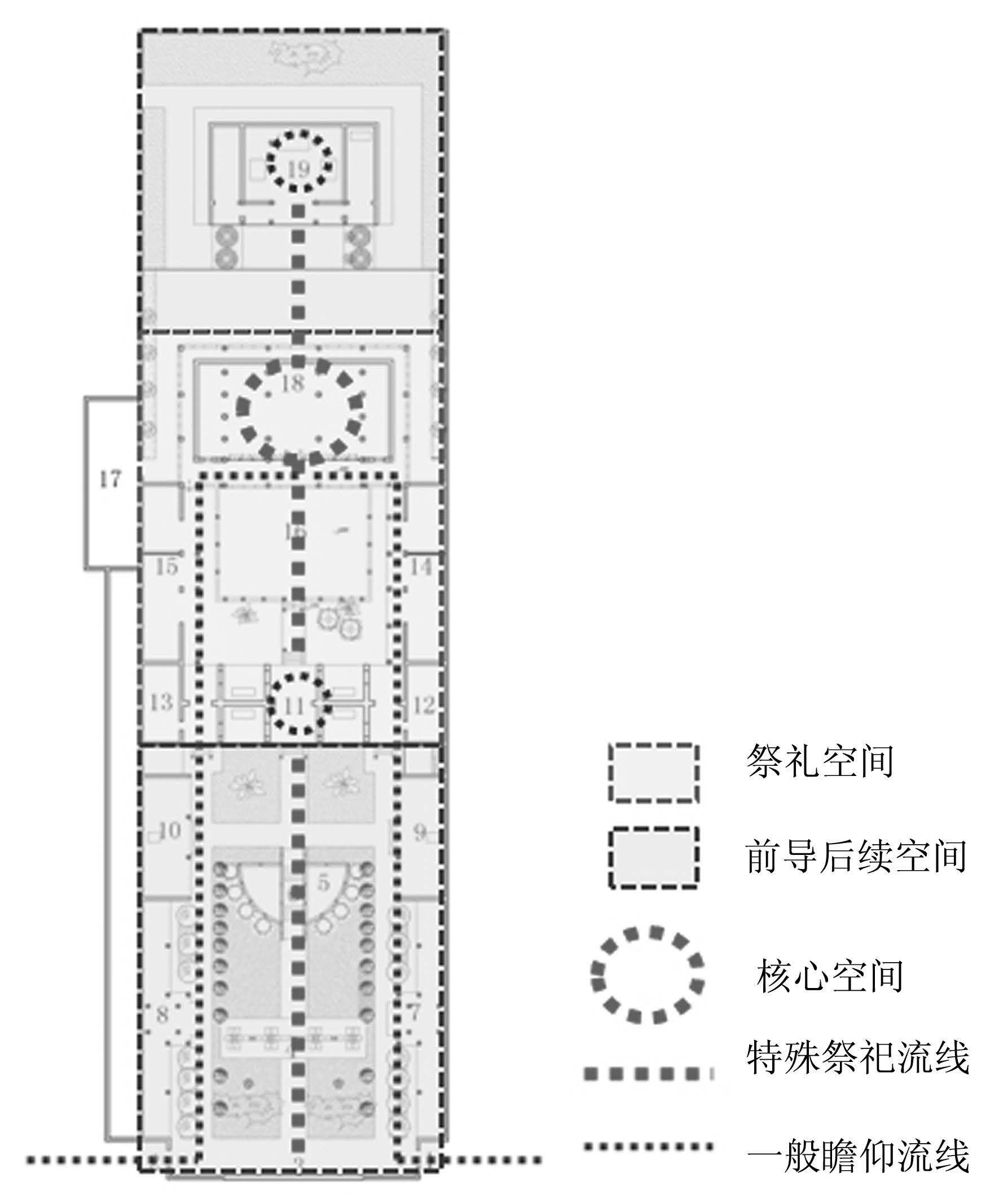

崖城学宫以大成殿为核心,在主轴线上前有万仞宫墙、棂星门、泮池、大成门,后有崇圣祠。大成门是进入主殿大成殿的前奏,崇圣祠起到收束轴线的作用。加之“德配天地”坊与“道冠古今”坊、礼门与义路、东庑与西庑的对称布局,通过一系列仪礼流线的组织配合空间文化氛围的营造,展示了儒家以中为尊、富于理性秩序的文化内涵。同时从大成门中门除对历朝状元等拥有特殊身份的人物或特定祀典等情况开放外,一般情况下均处于封闭状态,普通人只能通过左右侧门进出。[10]124儒家强调中正、伦理的文化观念再次通过仪礼流线的设计得以实现(详见图 2-图 4)

|

图 2 崖城学宫总平面图 |

|

图 3 崖城学宫仪礼流线示意图 |

|

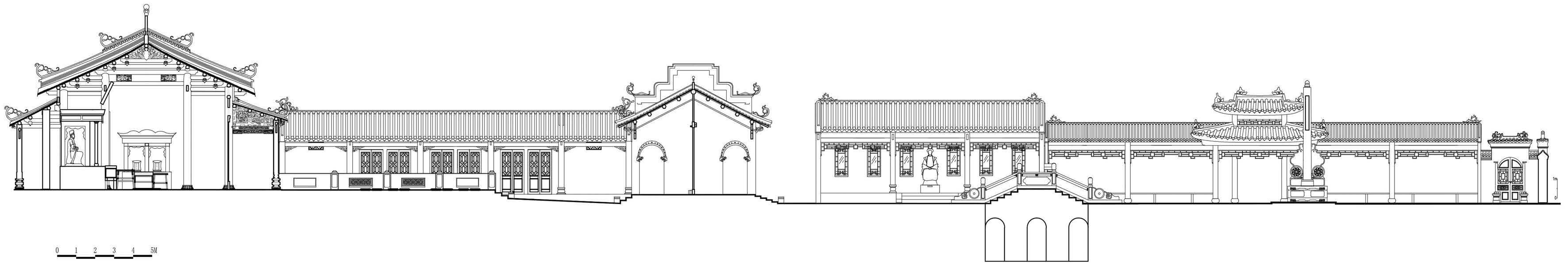

图 4 崖城学宫整体剖面图 |

在尊卑有序的礼法制度下,中国古代城市、宫殿、坛庙、丧葬、堂阶、屋舍等建筑的形制制度都是基于“礼”的需要而衍生出来的,建筑甚至能够成为学习考证前世礼制文化的实物。无怪乎任启运说:“学礼而不知古人宫室之制,则其位次与夫升降出入,皆不可得而明,故宫室不可不考。”[11]至迟至宋代,自国子学,到府学、州学、县学的分等级学校制度已基本趋于完备。明初洪武时期对儒学与孔庙的建筑制度加以规范和制定(详见表 2)。这些礼制建筑等级规定相当严格,如有逾越,必受纠察。正如《礼记·仲尼燕居》所载:“是故以之居处有礼,故长幼辨也。以之闺门之内有礼,故三族和也。以之朝廷有礼,故官爵序也。”[2]1383

| 表 2 明代儒学孔庙建筑制度简表① |

表格内容参考王贵祥:《明代不同等级制度儒学孔庙建筑制度探》,《中国建筑史论汇刊》2012年第2期:251-298页。

崖城学宫为古崖州最高学府,现存大成门3间,大成殿殿身5间,等级严格遵守明代州学制度。但在历代变迁中学宫的形制也不断发生变化。据《乾隆崖州志》记载,康熙六年(1667年)城外西南隅宋元故址修建文庙,形制包括:中路建筑上有黉宫门、泮池、戟门三间、左右各有名宦祠和乡贤祠各一座、圣殿三间(左右东西两庑)、启圣祠一间,次路建筑则有明伦堂及斋庑等。光绪三十二年(1906年),升先师为大祀,庙制街门三间,大成门五间,大成殿七间(含副阶),暨御碑亭十四座,旧制皆覆黄瓦,余覆绿瓦。历史上规模虽有多次变化,但位于中轴线上的大成殿始终是建筑群规模和等级最高的建筑,其他建筑则依重要性而按设定规模与等级。

(三) 祀典仪式与祭祀空间礼,指行礼之器,有以物祈神祭祖之意。[12]198-199《礼记·祭统》云:“凡治人之道,莫急于礼;礼有五经,莫重于祭。”[2]1345 可以看出祭礼,为礼之最重大者。祀典仪式由汉至唐逐渐成熟,发展至明初洪武二年(1369年),朱元璋承宋元旧制,下诏以太牢祀孔子与国学,并遣使诣曲阜致祭。同年定制,每岁仲春、秋上丁,皇帝降香,遣官祀于国学。同时在乐章、器物、祭祀程序等方面有严格的制度规定。光绪三十二年(1906年)下诏升孔子之祭为大祭,祀典规格被推到了历史的最高峰。帝制时代,孔庙释典无疑是国家祭典最重要的项目之一。论其施行之历史、遍布之地域,其他祭典或宗教礼仪,皆无法望其项背。“崖城文庙春秋二祭,岁支银六十九两五钱八分二厘。山川社稷各坛春秋二祭,岁支银一十八两五钱八分四厘;关帝庙、文昌庙年三祭,岁支银四十两。”[5]129可见文庙在所有祀典中花费最高。

学宫祭祀空间的营造正是根据祀典礼仪发展的需求逐渐完善起来的。核心空间是建在高台之上体量高大的大成殿,殿内供奉孔子塑像,事祭祀行礼之用途。作为祭拜空间,气氛庄重肃穆,突出了孔子的崇高地位。殿前有宽敞月台、东西庑围合的殿庭,起着烘托大殿的作用。戟门两侧设有更衣所、祭器库、礼器库,皆为祭祀服务功能,为行典者提供祭祀准备的礼器与换装空间。

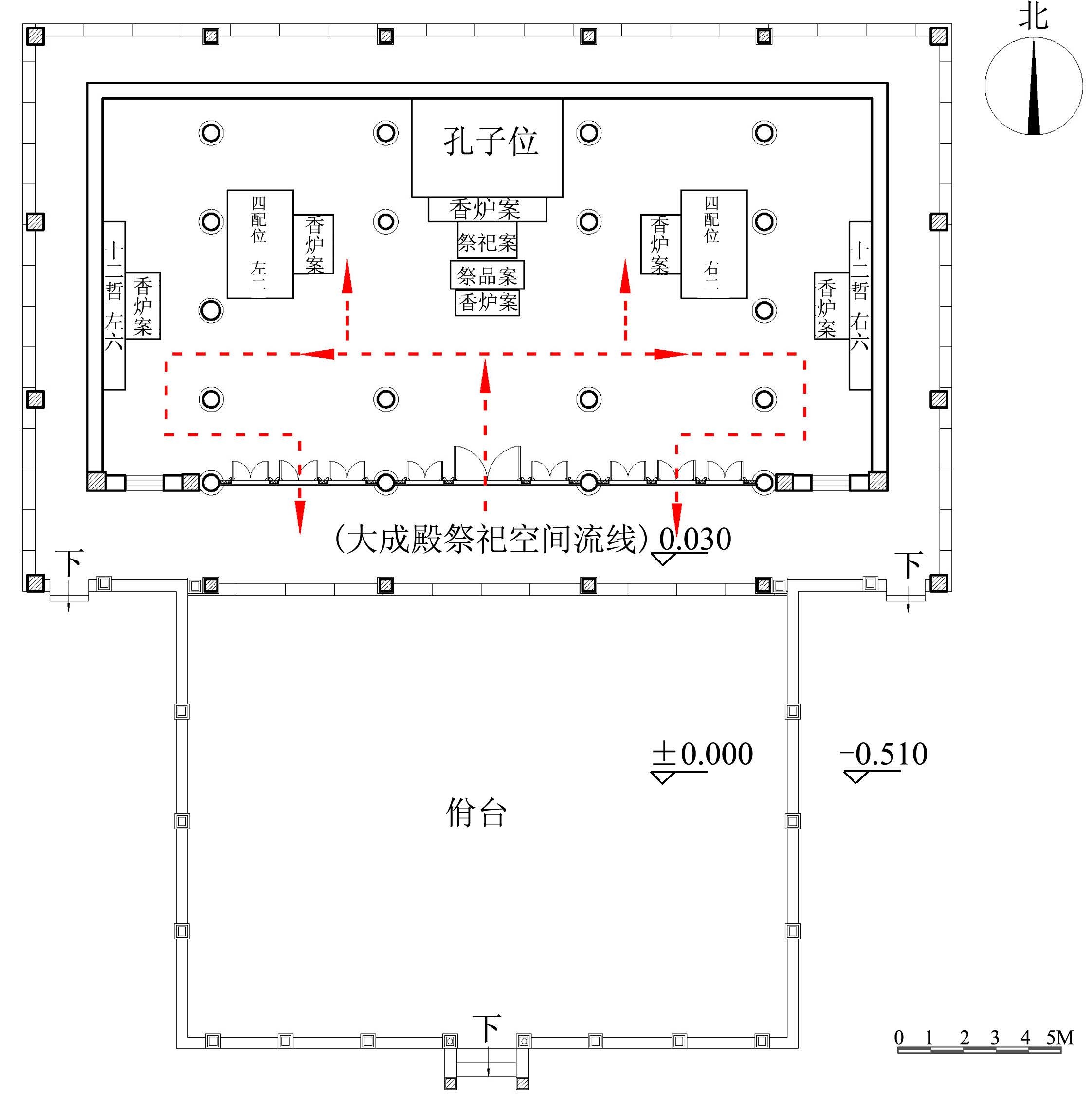

大成殿作为祀典仪式举行的核心场所,其平面布局与仪式流线有着密切对应关系。首先表现为殿内空间的布置方式。崖城学宫大成殿坐北朝南(方位172°),祭位主祀孔子塑像,左右以四配(颜子、曾子、子思、孟子)塑像、十二哲牌位配享从祀,其塑像、牌位在大小、佩饰、颜色等方面有着明显的等级区分,对应古代不同的礼制级别,殿内按照规定摆放大小供桌、香炉烛台和各种祭器;乐器有一架16口编钟、一架24块编磬、古琴、笛、箫、牌、大吊钟、楹鼓、十六戟架等。殿身南面设门窗,东西北三面均以墙体围合,殿内孔子与其他先贤的神像近墙而设,形成主次分明的聚心空间,像前摆放祭品。入门为人流祭拜、瞻仰的主空间(图 5)。为适应地域气候便于通风和采光加设高窗;平面上通过墙体划分,将副阶前廊空间加大以增加室内祭祀空间。

|

图 5 崖州学宫大成殿祭祀流线平面图 |

与“礼”从外在方面的强制性规范不同,“乐”的本质是“和”,是源于情感、直接诉诸人的内在心灵的愉悦与满足。这种情感是由外物而引起,是“感于物而动”[2]1074的。“大乐与天地同和”[2]1087“乐者,天地之和也”[2]1090所讲求身心、人际和天人的和谐,具体表现在情感形式的艺术上。[13]42不止是具体的音乐,还应当有更广泛的内涵。即“乐者,非谓黄钟、大吕、弦歌、干扬也,乐之末节也”。[2]1118因此郭沫若在谈到《乐记》时说:“中国旧时的‘乐’,它的内容包括很广。音乐、诗歌、舞蹈本是三位一体可不用说,绘画、雕镂、建筑等造型艺术也被包含着。”[14]45

古代中国人很少单独谈论建筑艺术,而总是把它的艺术形式——“乐”和社会功能——“礼”联系到一起[14]45,因此学宫建筑作为礼制建筑的一种,审美价值除了表现规范秩序“礼”的伦理价值之外,还充分运用审美经验的联想纽带来体现“乐”之精神,调动起人对建筑美的认识。建筑美是建筑的审美属性与人对建筑的审美需要契合而生的一种价值[15]82,正是着眼于在建筑审美活动中审美客体的物质构成形式及其审美属性对引发审美主体的情感反应的不同,以及在审美活动中的时空序列特征[15]82,建筑艺术审美在学宫中的表现形态主要反映在一是群体布局的序列审美,二是建筑单体的造型审美,三是装饰元素的意境审美,四是佾台祀典乐舞的和谐审美。这恰恰是通过一系列审美维度的塑造,把“乐”直接作用于人的内心和情感,正如《礼记·孔子闲居》所说的“乐以治性,故能成性,成性亦修身也。”[16]299在建筑群体布局、祭祀空间和活动中产生高雅的艺术境界。

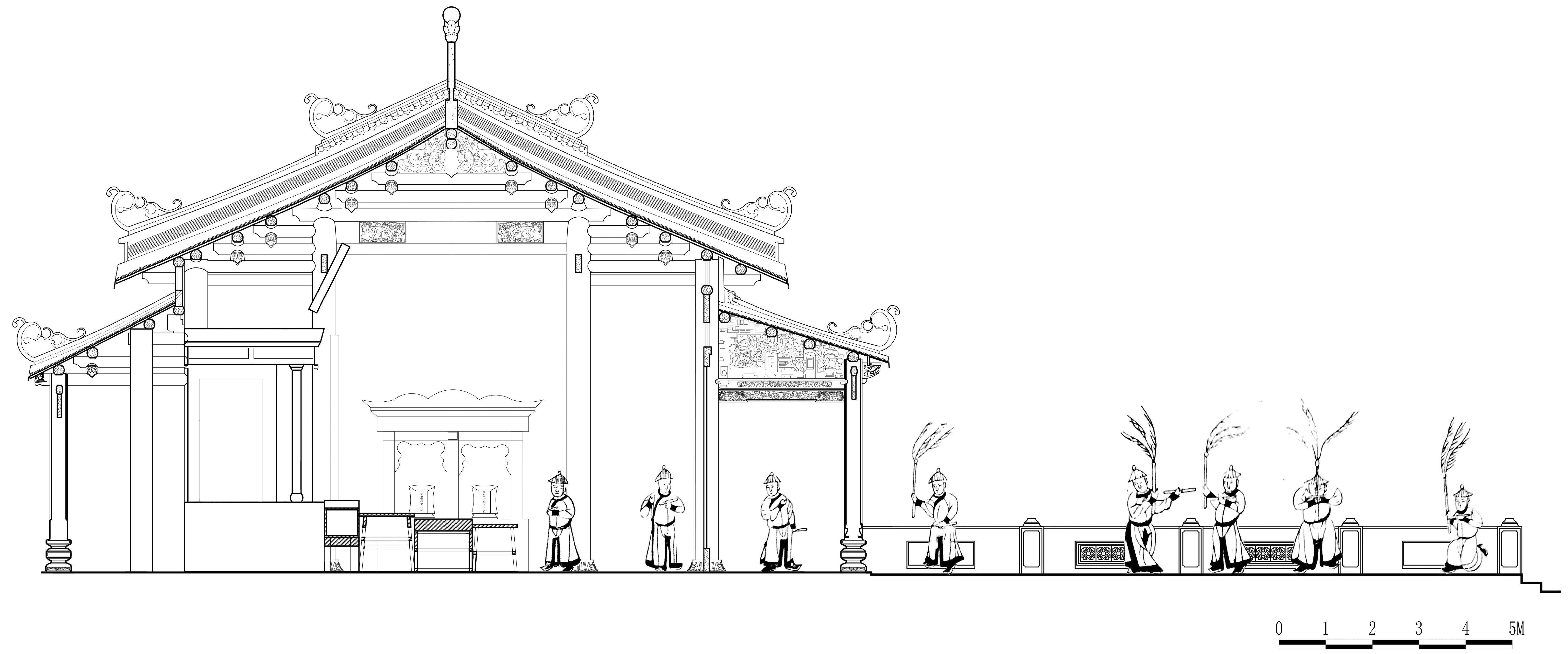

(一) 群体布局的序列审美“乐”是以直接塑造、陶冶、建造人化的情感为基础和目标,所以在美学上特别着重于提炼艺术的形式,着意形式结构的井然有序和反复巩固。[13]49当人们进入一个空间序列时,应如同音乐一般有起承转合的形式规律,要求情绪由低到高再由高至低,格局也要由小至大再由大至小,这才感到序列之美。崖城学宫三进院落,有明确的起始、主体、结尾以及节奏、陪衬,具有环境的整体性和建筑序列的有机性,宛如一曲完美的乐章,有着和谐的音符旋律。从礼门进入后,万仞宫墙、棂星门、泮池、大成门等建筑形成了前导空间,佾台之上的大成殿是崖城学宫的核心建筑,在东西庑和庭院的衬托下,成为整个序列的高潮部分,大成殿后的启圣祠(后改为尊经阁、崇圣祠)是整组建筑的收尾。大成殿建筑面阔七间,重檐歇山顶,在整组建筑中尺度最大、气势雄伟。三开间的大成门和东西庑为硬山顶,建筑组合大小有序,高低错落对比适度、富于变化。又有古柏苍松、碑、亭点缀其间,体现了在庄严的礼仪空间中追求朴素亲切的人文气息,这些正是“礼乐相成”的精神体现。

(二) 建筑单体的造型审美“建筑审美活动及其规律表明,首先作用于人的审美感官以致激起审美观照的是建筑的外观造型及其风格。”[17]96就崖城学宫建筑而言,殿、庑、阁、堂、亭、门、坊等不同形式的单体建筑造型,最先激发了人们的审美欲望和审美兴趣。在历史变迁过程中,根据不同阶段学宫的功能发展需求,造型各异的单体陆续加入建筑体系中,并最终形成定式。尤其是建于佾台之上的大成殿,九脊重檐式歇山顶,上覆黄琉璃瓦,雕梁画栋,端庄大气,而檐口升起明显,又使其富有动感优雅的曲线美,正脊的二龙戏珠陶塑脊饰,整体行龙沿脊屈曲盘沿而行,形象浪漫生动。大成殿建筑之美,是以宽平的台基和平面、立柱、墙体呈现的方形直线与凹曲大屋顶、檐口升起的曲线形象的完美结合,是直与曲、刚与柔、静与动的协调统一。

(三) 装饰小品的意境审美学宫以万仞宫墙、棂星门、泮池等具有文化表征功能的建筑所构成,每处建筑小品皆可引经据典,有“籍”可寻。以书有“德配天地”“道冠古今”的棂星门为核心,比喻孔子学问道德高不可攀、深不可测的万仞宫墙;孔子提倡“学无止境”象征“学海”,以半圆水环之作为地方官学标志的泮池;寓意入泮登科、状元及第的“状元桥”泮桥;以及大成殿之“大成”取“孔子之谓集大成”(《孟子·万章下》)之意。礼门、义路体现了儒家“仁、义、礼、智、信”的基本思想;明伦堂彰显的是让人“明人伦”、懂得儒家伦理道德之意等,均体现了儒家思想的比德观。这种给人以丰富联想、想象空间的表达运用了孔子的“诗可以兴”的理论,营造出了儒家伦理精神空间,刘勰在《文心雕龙·比兴》提出“婉而成章,称名也小,取类也大”“明而未融,故发注而后见也”。[18]456即以艺术的形象感染教育人,其目的是感发人的心灵,使人乐于行仁,如孔安国注为“引譬连类”,极大地丰富了学宫建筑的审美文化内涵,拓展了建筑意境审美的情感想象空间。体现中国特有的表意空间文化,也正是建筑理论家、人类学家拉普卜特(A.Rapoport)提出的建成环境的“高层次”意义表达三个层次分别为(1)“高层次意义”,是指建成环境所表达的有关宇宙论、文化图式、哲学观念、宗教信仰、世界观等方面;(2)“中层次意义”,是指有关表达地位、财富、权势等社会交往中的寓意;(3)“低层次意义”,是指日常的、效用性的意义:识别有意布置的场面之用途的记忆线索和因之而生的社会情境、期望行为等;私密性、可近性等人们个体心理层面上的反应。进一步指出建成环境通常不能表达“高层次意义”,除非在传统文化深厚的社会中。而这种较高层次的意义也只有少数人确切了解。详见《建成环境的意义——非言语表达方法》中国建筑工业出版社,译本第186-187页。 ,认为通常只有在传统文化深厚的社会中才可能出现。

崖城学宫的建筑装饰根源于地域性文化的表达。如大成殿正脊、垂脊和戗脊的端部均为卷草饰,是以水草为母本抽象出来的装饰图案,与崖州沿海亲水文化有关。大成殿内置宋代莲花石雕柱础支撑十二根金柱,殿内梁头雕刻精致的云雷纹饰浮雕,瓜柱雕成麒麟饰纹等富有吉祥的意义。建筑的前檐木雕装饰、石檐柱、砖雕花窗,所表现出雕刻技法也具有较高的技艺水平,具有浓厚的地域色彩文化传统,反映出地方建筑装饰的审美匠心和文物内涵。

(四) 佾台祀典乐舞的和谐审美建筑美是建筑形象作用于人的心理所产生的反应和诸多反应积累的经验,即主客体互相对应,才能产生美感。崖城学宫作为祭孔和传承礼乐之制的地方,在祭祀大典中配以乐舞,是祀典中的重要组成部分。建筑审美情感不是先验的孤立的自生自灭的内心运动,它同其他心理形式一样,总是被特定的建筑物所刺激所激活。[19]42正所谓“凡音(乐)之起,由人心生也,人心之动,物使之然也。”[2]1074因此大成殿殿前设宽大的佾台,以举行隆重的祀典大典及乐舞仪式。乐舞又分为堂上、堂下两组,以大成殿殿身门为界,堂上乐主要位于大成殿的前廊空间部分,堂下乐则分布于佾台两侧。[20]92佾台之上举行佾舞。乾隆七年(1742年),崖城学宫舞用六佾,佾生三十六人,左右各十八人。光绪年间,舞用八佾。随着祭祀开始,司仪唱诵:“迎神,奏迎神乐。”乐队奏乐。首迎神,末彻馔、送神只用乐,“初献”“亚献”“终献”三章,随乐声逐字而舞,赞引官引导主祭官以及陪祭官、分献官循序行立拜跪,辞受取与,左萦右拂,进退朝揖,俱欲肃雝俨恪,动容周旋,无不中礼。孔子提倡的“礼乐之制”,就是通过仪式与空间的强化,通过群体情感上的交流,从而达到维系社会和谐秩序的目的。

|

图 6 崖城学宫大成殿当心间剖面图 |

试想在如此隆重的乐舞仪式面前,再面对庄重的孔子圣像,加之四配十二哲先儒,上临皇帝御书的“万世师表”“至圣先师”“德齐帱载”“圣集大成”楹联匾额,以及殿内装饰器物等所营造出的祭祀空间,置身其中怎会不感受到儒家教育殿堂的庄严与神圣。在这种情况下,可以说祀典仪式通过礼乐实施和仪礼空间塑造,外化了主体的生命情感[19]43,实现了对主体情感的陶冶和群体情感的感染。难怪梁漱溟不禁赞道:“这样郑重的做法,使轻浮虚飘的人生,凭空添了千钧的重量,意味绵绵,维系得十分牢韧!”[21]160

五、 结 语崖城历代庶民百姓依托崖城孔庙,尊孔崇儒,兴学敷教,仁风和畅,善俗日兴,贤才辈出,古崖州因之享“海外邹鲁”之誉。从某种意义上说,以崖城学宫为代表的地方孔庙建筑群作为高度浓缩的中国传统精神文化的产物,其仪礼空间的理性营造与建筑艺术的审美维度,深刻地反映了礼乐文化的核心精神——“陶冶性情、塑造情感”,实现了外在令人精神愉悦的感性形式与内在的伦理道德的理性要求的和谐统一[22]151,达到了礼乐相济、以和为美的境界。建筑作为人类物质、精神文明的综合载体,其文化价值是显而易见的。在当代纷繁复杂的建筑艺术思潮之中,徒有其形而失神的建筑比比皆是,反观崖城学宫传统建筑群的建筑空间与礼乐文化紧密相连的关系,再次说明建筑群体的和谐组合、建筑文化与环境塑造对于人之精神的影响是永恒的话题。中国传统的“礼乐”审美理想在建筑空间中的营造与运用,对于丰富今天的建筑文化仍有其积极的意义。

| [1] | 欧阳修, 宋祁. 新唐书(卷十五)[M]. 北京: 中华书局, 1975 . |

| [2] | 侯幼彬. 中国建筑美学[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1997 . |

| [3] | 李学勤. 十三经注疏·礼记正义[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999 . |

| [4] | 高介华. 建筑与文化论集[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 1993 . |

| [5] | 宋锦修, 黄德厚. 崖州志[M]. 北京: 国家图书馆藏本, 1755 . |

| [6] | 张嶲, 邢定纶, 赵以谦纂修, 郭沫若点校. 崖州志[M]. 广州: 广东人民出版社, 1983 . |

| [7] | 王先谦,荀子集解[M].沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1988. |

| [8] | 陈伯君. 阮籍集校注[M]. 北京: 中华书局, 1987 . |

| [9] | 王璞子(王璧文). 工程做法注释[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1995 . |

| [10] | 肖竞, 曹珂. 明清地方文庙建筑布局与仪礼空间营造研究[J]. 建筑学报学术论文专刊, 2012(8): 119–125. |

| [11] | 任启运, 刘世珩. 朝庙宫室考[M]. 安徽: 贵池刘世珩藏本, 1904 . |

| [12] | 王振复. 建筑美学[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1987 . |

| [13] | 李泽厚. 华夏美学[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001 . |

| [14] | 王世仁. 理性与浪漫的交织[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2005 . |

| [15] | 唐孝祥. 传统民居建筑审美的三个维度[J]. 南方建筑, 2009(6): 82–85. |

| [16] | 刘宝楠, 皮锡瑞. 论语正义(泰伯第八)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1993 . |

| [17] | 唐孝祥. 近代岭南建筑美学研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003 . |

| [18] | 黄叔琳注, 李详补注, 杨明照校注拾遗. 增订文心雕龙校注[M]. 北京: 中华书局, 2000 . |

| [19] | 唐孝祥. 论建筑审美活动中的情感作用[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2010(8): 41–44. |

| [20] | 谢蓝钰.岭南古代殿堂建筑平面浅析[D].广州:华南理工大学,2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1012451118.htm |

| [21] | 梁漱溟. 东西文化及其哲学[M]. 北京: 商务印书馆, 2010 . |

| [22] | 李泽厚, 刘纲纪. 中国美学史(第一卷)[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984 . |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18