2. 华南理工大学 建筑学院, 广东 广州 510640

2. School Of Architecture, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China

岭南地区历史街区蕴含宝贵的物质文化遗产,随着城市的发展其房屋老化、道路狭窄、规划无序、采光和通风不良等问题越发严峻,生态改造势在必行。

“生态改造”是指应用(当代)生态建筑技术对原有建筑进行环境、功能和资源利用形式的改造。生态改造的基本原则是节约资源、降低能耗、减少污染、经济有效地改善建筑综合环境。通过“生态改造”的街区将带动周边落后街区的发展,改善城市环境和形象,提升居民的生活品质,激发市民的环境保护热情。欧洲的许多国家自20世纪90年代先后开展了不同类型的生态街区建设实践,出现了众多颇具影响力的成功案例。例如,瑞典马尔默的Bo01街区曾经一度是衰败的工业码头,依托“生态街区”项目成功转型,为促进城市经济、恢复地区活力发挥了积极作用。1950年建成的马尔默奥古斯登堡地区和建于1850—1920年的哥本哈根韦斯特街区,都是传统住宅区,一直存在着诸多环境和社会问题。依靠政府主导的生态改造计划,通过生态建筑技术,改善了当地的生活环境,激发了当地居民绿色生活的观念,促进了地区的可持续发展。[1-4]通过以上案例,可总结生态改造有以下两大惯常策略与方法:一是通过产业转移及功能优化,改善原有用地的工业污染,将工业厂区转型为城市公共空间;二是通过生态建筑技术的应用,对街区的规划及建筑进行生态改造。

本研究以东莞石龙岭南一号项目为例,探讨生态建筑技术的应用对岭南地区历史街区生态性的影响,总结适用于岭南街区的生态改造策略。

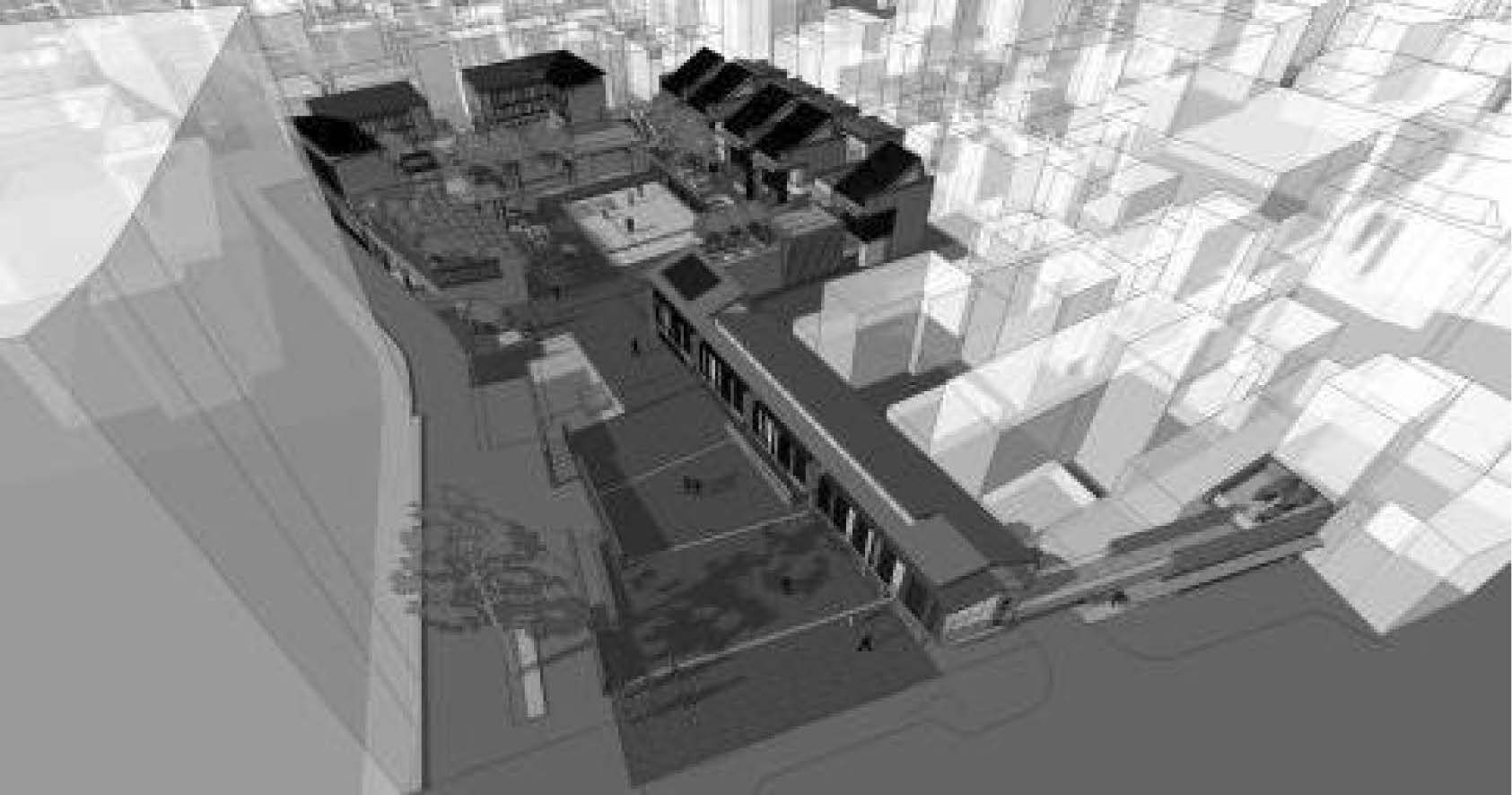

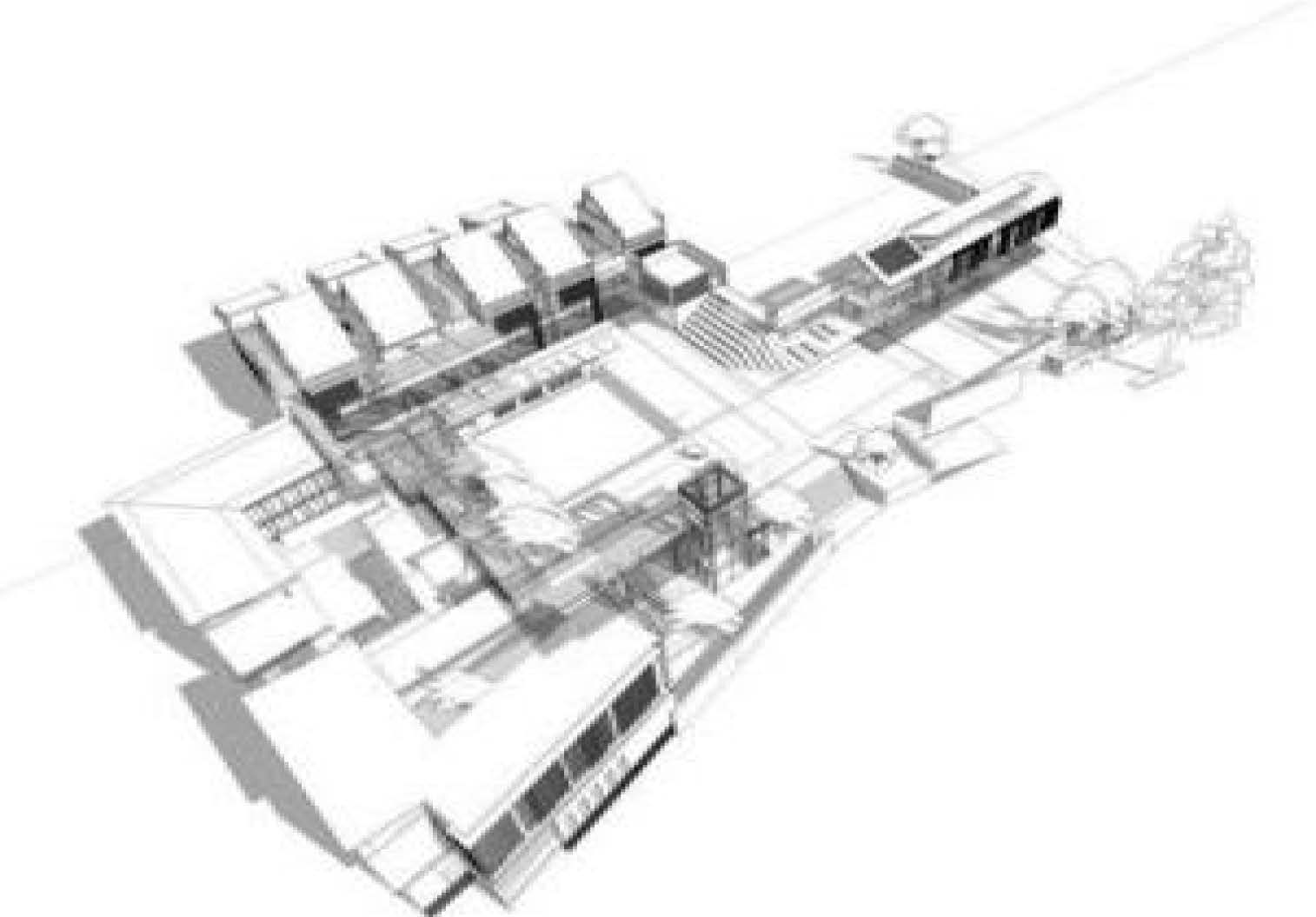

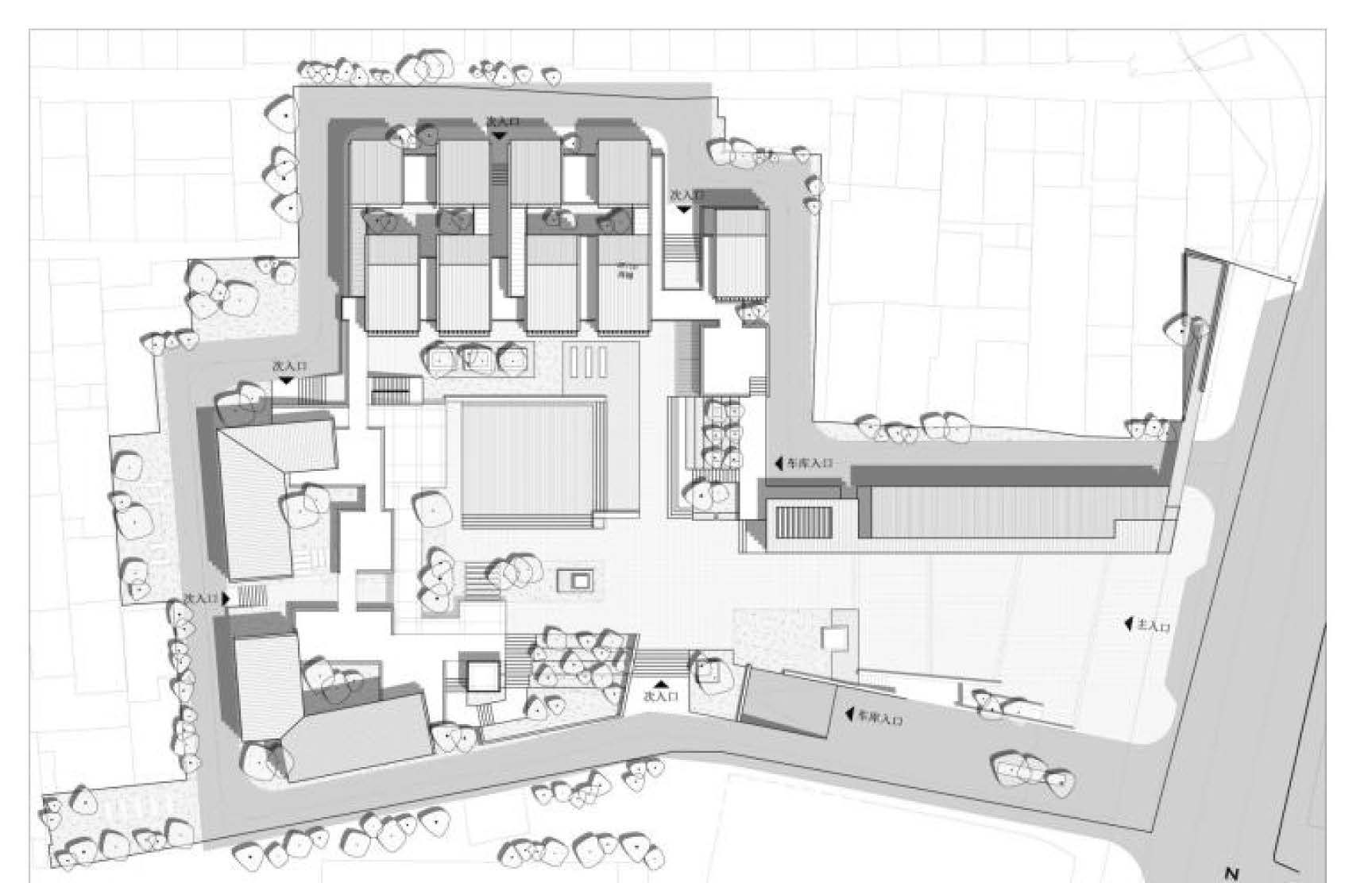

一、 项目概况岭南地区气候具有夏热冬暖、日照辐射强等特点。历史街区在进行生态改造时,应以岭南地区气候特点为改造设计的基础。本研究选取的案例位于东莞石龙镇太平路西侧(图 1),原址建筑类型为两组厂房建筑和民居,建筑层数不超过5层。基地的北侧及西侧都是传统民居,东南侧有一公园,为旧城改造片区的一期启动区,占地面积4 982m2,总建筑面积5 038m2,整体规划布局由东边入口的骑楼街、北边的竹筒屋及西南边的两组院落建筑组成,入口广场及中部核心广场构成公共空间(图 2)。

|

图 1 项目区位图 |

|

图 2 岭南一号项目鸟瞰图 |

岭南地区南亚热带季风气候显著,具有天气炎热、潮湿多雨的特点。自然通风对于降温去湿、改善微气候具有重要的作用。传统历史街区在不断发展中由于用地局限、缺少规划,原有的连续开放空间被不断蚕食,通风不利的问题逐渐凸显。在对岭南地区历史街区进行改造时,首先应该全面分析用地现有空间状况,结合当地的主导风向与周边环境条件,进行科学的规划设计,利用交通组织与开敞空间的设计,在保护历史风貌的同时改善街区的自然通风。

以岭南一号项目为例,用地的东南侧为西湖公园,具有良好的绿化水体开放空间,有利于降温与空气净化;而用地的南侧则有一栋高度超过30m、面宽110m左右的商业综合体建筑,不利于夏季6、7月份的南向风向进入街区。

考虑到当地主导风向为东南风向,规划设计首先将用地东南侧沿街建筑拆除,在用地东南侧形成一个狭长的梯形广场空间,形成基地主入口,入口西侧拆除后期加建的厂房并设置方形内部共享空间,东侧则通过街道联系西湖公园,形成收放结合的城市连续开放空间,有利引入东南自然风进入街区内部。[5]计算机模拟分析表明:由于基地东南侧的公园水体与基地的温差,空气流动的作用更加明显,东南侧西湖公园凉爽的新鲜空气借助东南风进入基地内部,有利于改善街区风环境。[6]

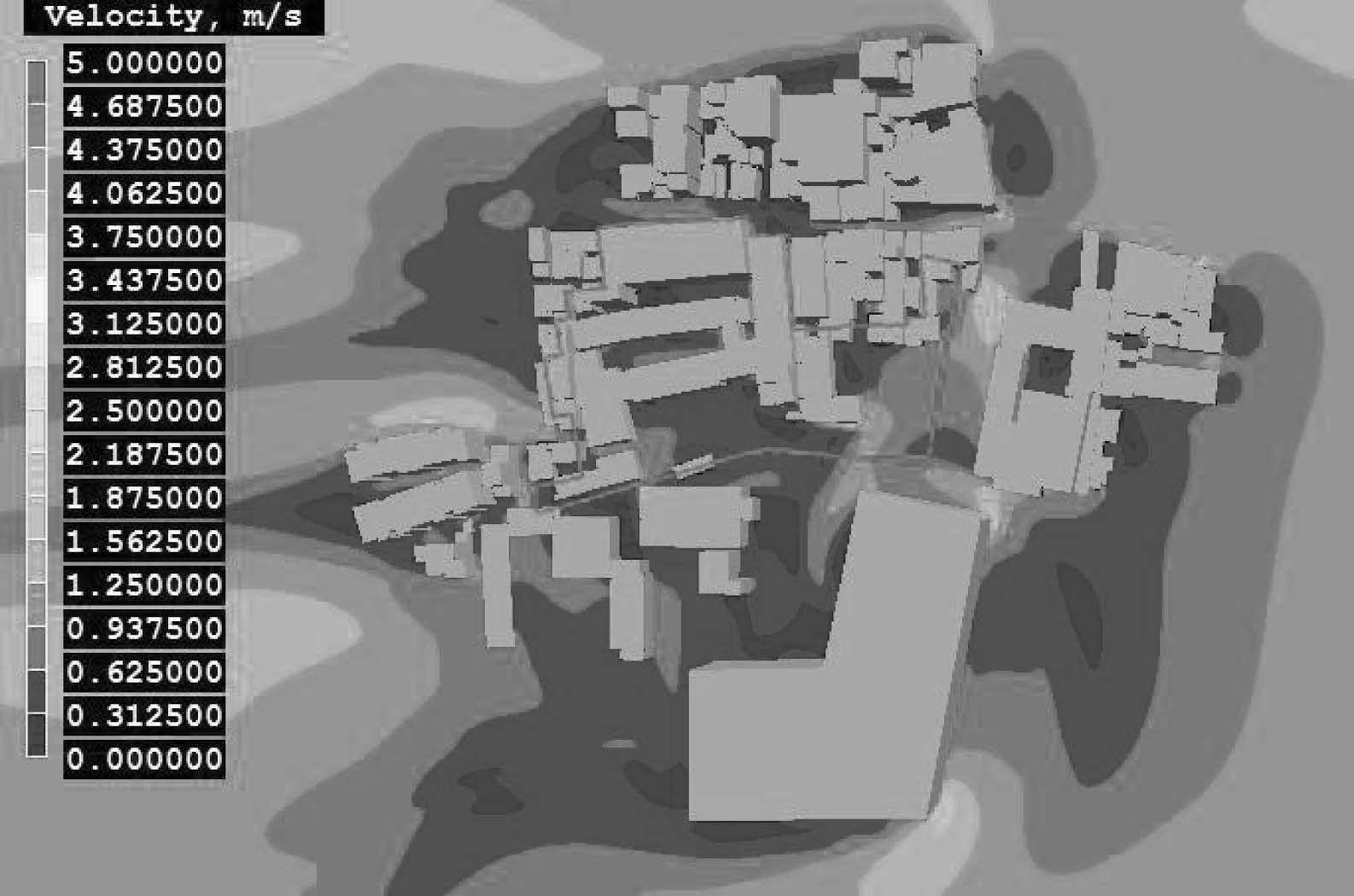

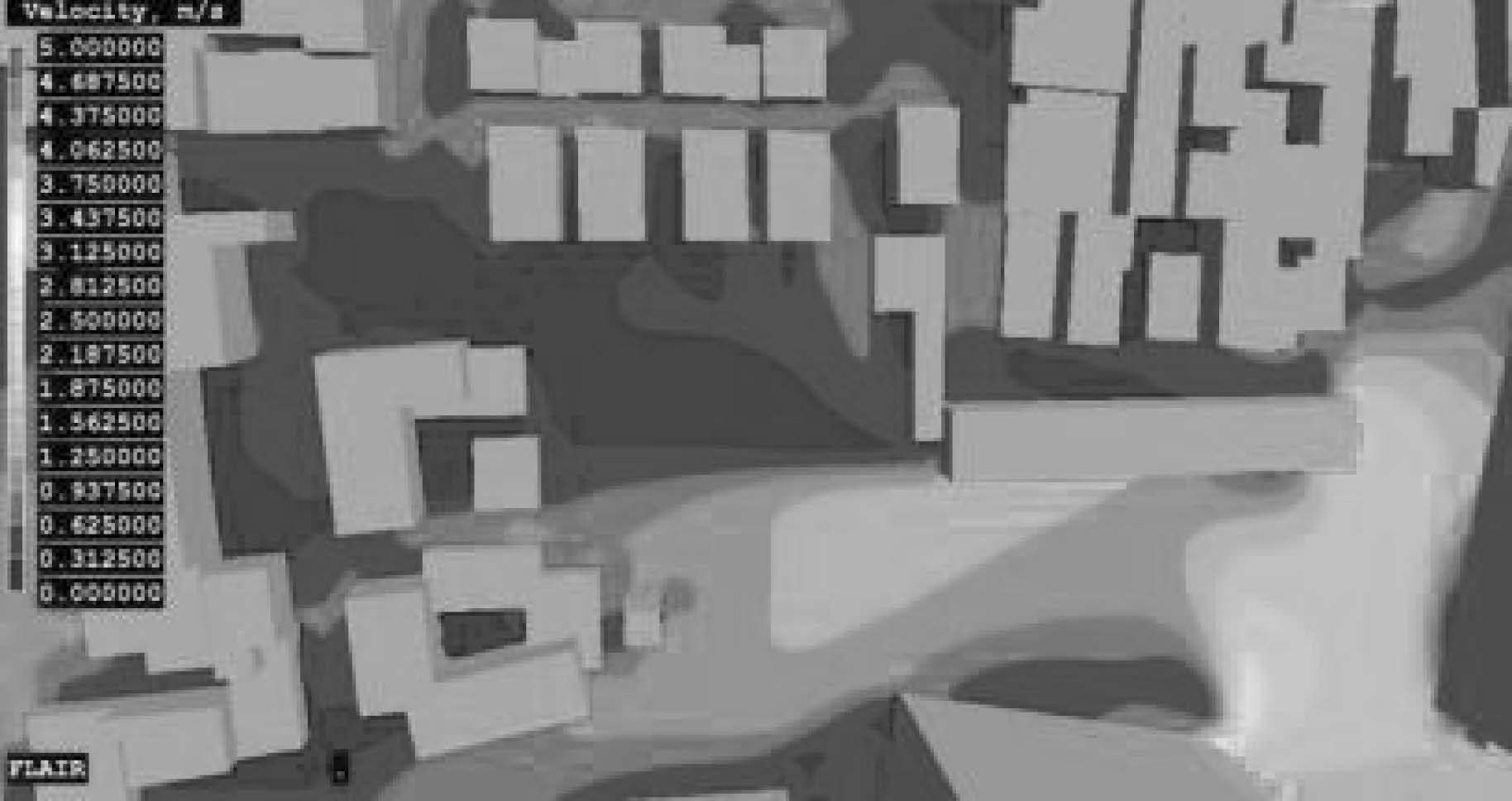

针对南侧受建筑物阻挡这一不利条件,规划设计将大部分建筑物布置在用地的北侧,使南侧的空间更加宽松,将街区自然通风的不利因素降到最低。计算机模拟风向为东向风向,根据计算机模拟表明,街区改造前的通风效果比较差(图 3),街区内的风速最高不超过0.312 5m/s;街区改造后的通风效果有改善,入口广场的风速可达2.812 5m/s,从入口广场到街区中心广场的通风效果显著(图 4),到达中心广场最高风速可达到1.562 5m/s。而中心广场的建筑群体围绕广场布置,可利用开敞空间形成风压效应,促进周边建筑自然通风。

|

图 3 街区改造前自然通风分析图 |

|

图 4 街区改造后自然通风分析图 |

岭南地区传统街区由于城镇用地十分紧张,建筑密度通常比较大。在长期对地域气候和建筑环境的探索中,岭南地区传统街区发展出梳式建筑布局和“竹筒屋”建筑形制。梳式建筑布局疏通了街区的肌理和巷道,形成冷巷通风风道,季风可沿梳式布局的里巷向街区内部深入,为街区提供良好的通风。“竹筒屋”建筑则采用建筑空间的设计来提高单体建筑自然通风的能力,形成街巷—厅堂—冷巷—天井的拔风通风系统。

在岭南地区历史街区的生态改造中,疏通历史街区肌理形成贯通的冷巷空间的设计是生态改造的重点之一。首先,应该结合街区形成的历史研究,梳理街区的建筑肌理,清除后期无序建设中破坏原有街区肌理的不利构筑物。其次,加建的新建筑应延续原有街区肌理与建筑尺度,将岭南传统建筑的冷巷、天井等空间植入新建建筑中,有效加强街区以致建筑单体的自然通风,改善街区气候。[7]

岭南一号项目的规划设计中,首先拆除用地内部破坏原有街区尺度与肌理的加建厂房建筑,恢复历史街区原有城市肌理;其次,项目的北部与旧街区相邻部分顺应旧城肌理,新建建筑借鉴传统竹筒屋建筑形式,将大体量商业建筑分割成长条状的竹筒屋建筑形式(图 5)。控制建筑的尺度与周边原有建筑尺度的和谐统一,使建筑实体和街巷与周边建筑形成良好的衔接关系,保证冷巷风道的顺畅。项目西南部的院落式建筑群体形成中等尺度的建筑形体,作为北部“竹筒屋”建筑到场地南边大型商场的过渡尺度。院落式建筑与周边形成通风巷道,保证自然通风的通畅。在建筑单体的生态改造设计方面,北部的建筑群体以岭南传统建筑竹筒屋为原型进行创作设计,设计构成广场/街道—冷巷—天井的自然通风系统,冷巷与旧街区的道路衔接,形成通风风道,自然风从外部空间进入这些冷巷空间,降温后进入周边建筑。

|

图 5 改造疏通肌理分析图 |

根据计算机模拟分析(图 6)表明,岭南一号项目在进行生态改造后,场地北部建筑的巷道风速最高为1.250m/s,最低为0.312 5m/s。场地西南部的巷道风速最高为1.250m/s,风速最低为0.312 5m/s。同时,可以观察得出周边的巷道也改善了自然通风,自然风可以穿透到周边的建筑。通风条件的改善,有利于降温与带走湿气,保持人体在自然环境中的舒适度,改善街区的气候,为居民提供宜人的居住生活街区。

|

图 6 街区内部街巷自然通风分析图 |

针对岭南地区太阳辐射大、平均日照时间长的气候特点,传统的岭南建筑群体在规划设计时多采用形体相互错落的方法进行规划布置,在东西向形成建筑单体相互遮阳,有效减少太阳的热辐射及太阳眩光。[8]

岭南地区历史街区的建筑密度比较大,在生态改造设计中首先要利用周边的建筑为街区形成遮阳遮挡物。其次,在改造规划中,宜把建筑形体通过切分组合,建筑形体互相遮挡,建筑物之间的巷道处于阴影区,使巷道保持在低温环境中,通过热压效应,可以加强冷巷的通风作用。[7]

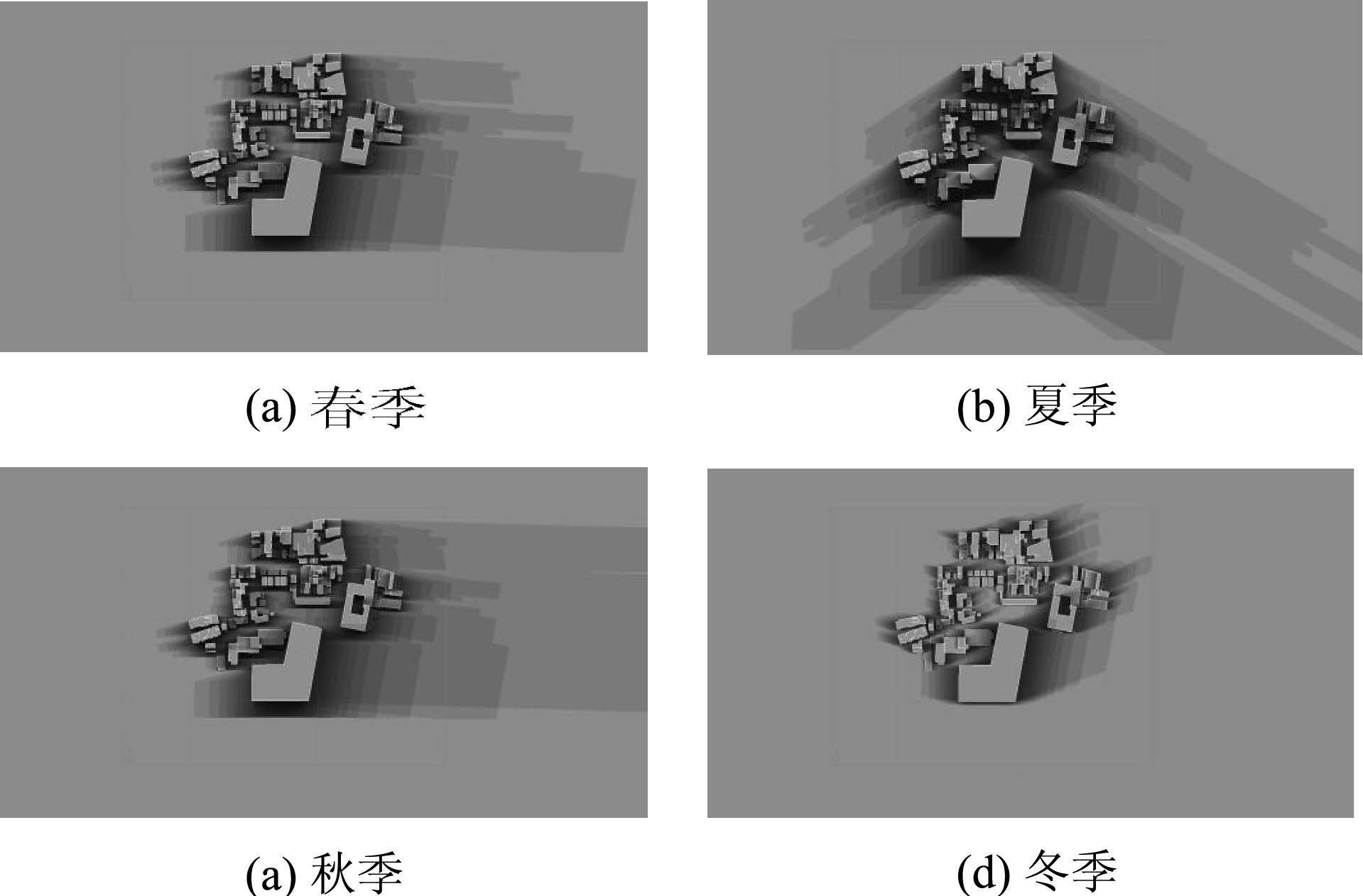

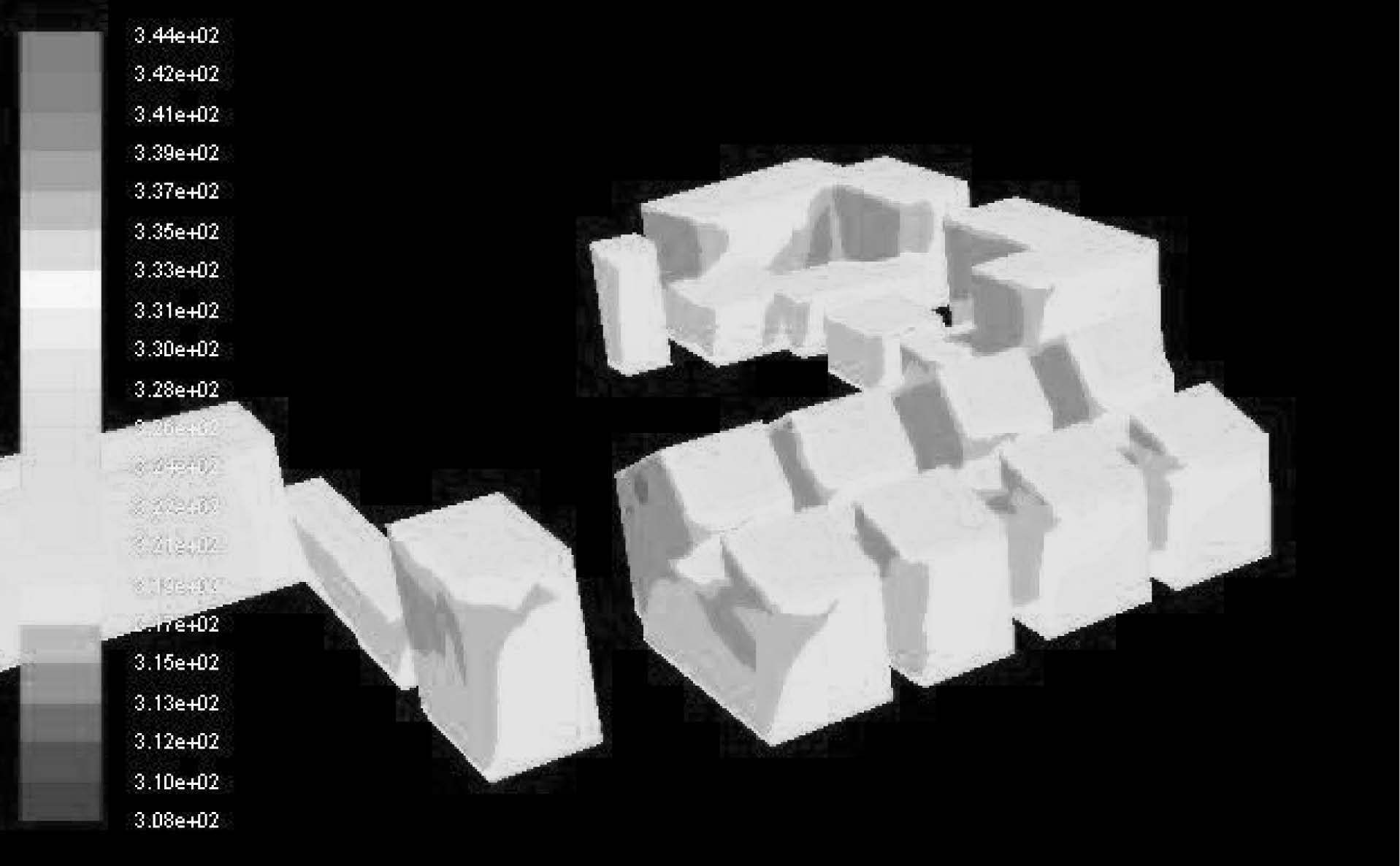

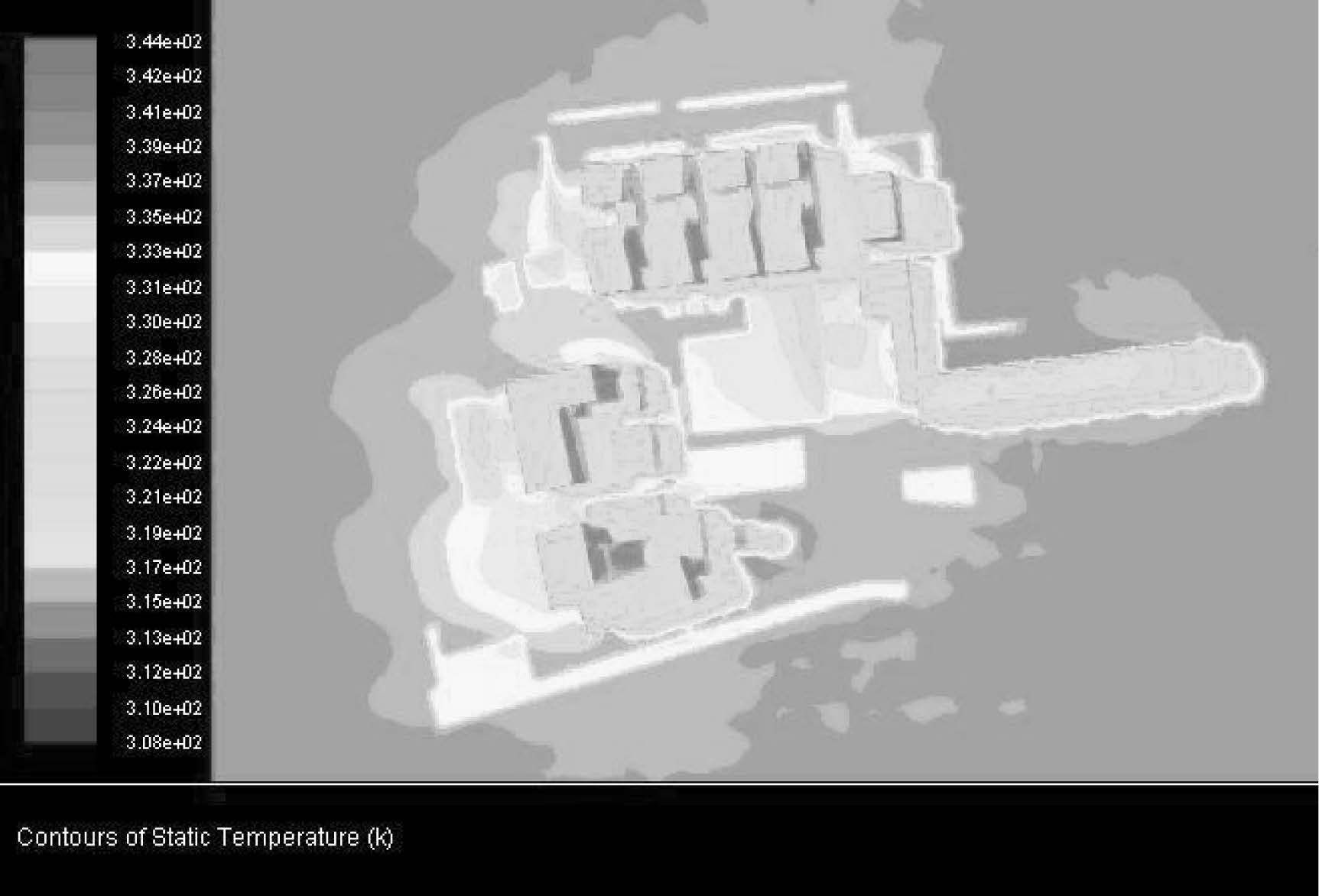

岭南一号项目的规划设计中,把建筑群体分为三个部分,分别为入口北侧的骑楼街、项目用地西南侧的院落建筑及用地北侧的竹筒屋建筑。其中用地北侧布置五组5m×10m的竹筒屋形式建筑,每个建筑之间形成2m~3m宽的巷道。根据计算机模拟一年四季建筑在9:00-17:00时间段内阴影的大致范围表明,由于建筑群体的错落布置,相互之间形成遮挡,可以有效地遮档东西向的阳光(图 7)。其中用地北侧的竹筒屋形式建筑群组中,建筑之间的巷道基本处于建筑互相遮挡形成的阴影中。利用计算机模拟夏至15点巷道的温度分布(图 8),可以看到由于巷道受到的太阳辐射很低,巷道能保持在较低的温度,大部分巷道的温度保持在开氏3.15eK~3.19eK之间。根据热压通风原理,风进入冷巷后将向气温更高的天井流通,保持冷巷的低温能加强巷道的通风效果。因此,形体互遮阳的生态改造设计减少了太阳热辐射对于街区的影响,能有效加强街区的冷巷通风,改善街区微气候。

|

图 7 形体互遮阳计算机模拟图 |

|

图 8 冷巷温度分析图 |

岭南地区传统骑楼建筑是适应岭南地区气候特点而产生的建筑类型,骑楼建筑首层架空的设计对气候有良好的适应性。首层架空形成的骑楼街能有效缓解南向日照的影响,同时还是遮风挡雨的空间。[9]

岭南地区历史街区的生态改造可以借鉴骑楼建筑遮阳交通空间的设计,应考虑岭南地区的气候特点,在街区规划与建筑设计中,利用首层架空的骑楼空间与风雨廊等形成的遮阳,在人流密集的活动空间形成良好的微气候。[9]

岭南一号项目设计中,将整个街区开敞空间面对城市打开,吸引人流进入,在内部开敞空间的周边采取建筑首层部分架空或加建连廊的设计手法,在联系各个建筑的人流密集的公共交通区域形成连续的遮阳空间(图 9):场地入口骑楼街以及用地北部的竹筒屋建筑群体将建筑的二层出挑形成垂直遮阳,下部走廊形成骑楼空间;沿南侧院落建筑加建连廊,整个街区自入口开始连续到中心广场区域,形成接近连续的遮阳空间。主要的人流交通活动及商业活动可以在遮阳空间中进行,保证了游客居民在购物休闲活动中人体的舒适度,强化了街区的生态性。

|

图 9 街区遮阳空间分析图 |

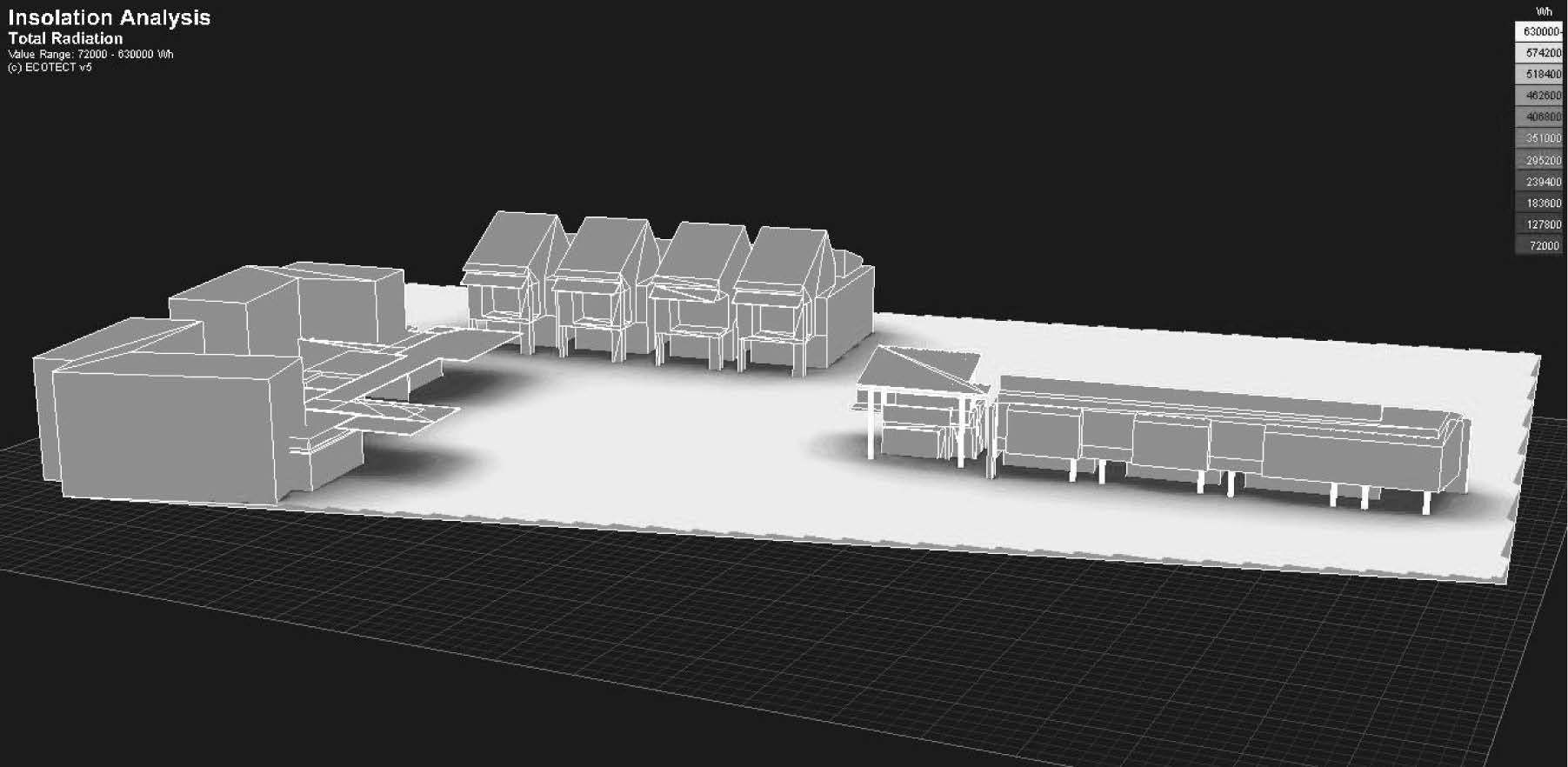

岭南一号项目遮阳空间太阳辐射分析如图 10所示。计算机模拟显示由于首层架空以及连廊的设计,街区内部形成接近连续的遮阳空间。遮阳空间的太阳辐射累计平均值为127.8 KW·h,而广场的太阳辐射累计平均值达630KW·h,遮阳空间的设计能显著抵挡太阳辐射。

|

图 10 街区遮阳空间太阳辐射分析图 |

岭南地区传统建筑在建筑单体的设计上,还注重通过建筑构造的设计来增强遮阳效果,包括屋面遮阳、外墙遮阳、门窗遮阳等,在保持建筑美观的同时,又达到遮挡太阳辐射的效果。[10]

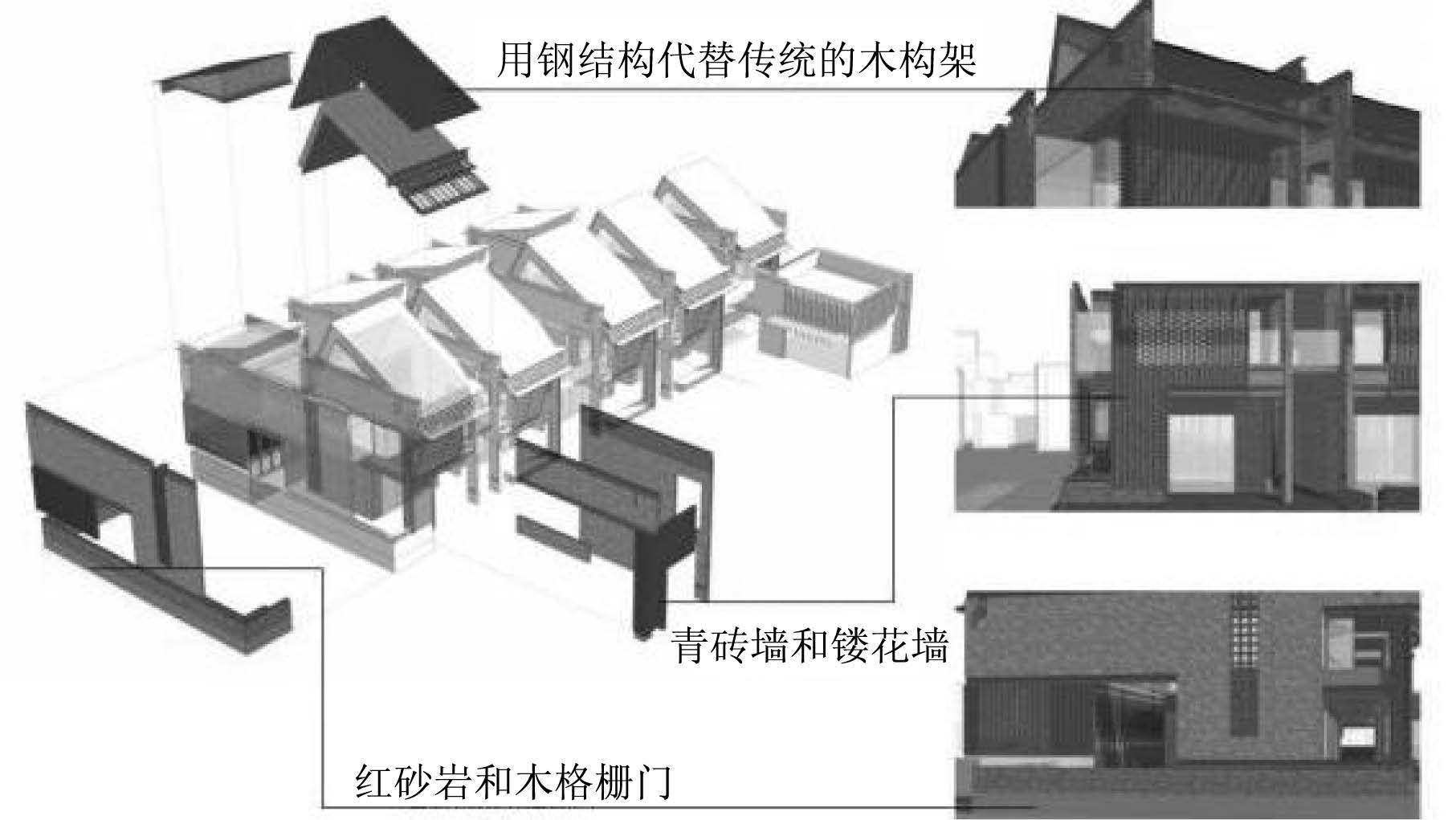

岭南地区历史街区在生态改造的单体设计中,可以延续岭南传统建筑的遮阳构造设计手法,采用现代环保材料对设计进行重新演绎,设计出适合历史街区风貌的建筑单体(图 11)。以岭南一号街区北部的竹筒屋建筑单体设计为例,考虑在建筑南立面设置镂花墙建筑构件。每个建筑单体镂花墙的立面尺寸为宽4m,高2.5m,洞口尺寸120mm×60mm。整体镂花墙在保证透光通风的同时又能减少太阳热辐射对建筑的影响,降低空调等设备的能耗。另外,建筑单体的屋面遮阳隔热采用多层次的屋面进行遮阳隔热。屋顶结构采用钢结构代替传统木结构,保证屋面更轻质,结构更加稳定,钢结构屋面出挑建筑立面形成遮阳屋檐。同时设置两个层次的屋檐遮挡阳光,分别出挑1.2m及0.8m。

|

图 11 建筑单体遮阳构造分析图 |

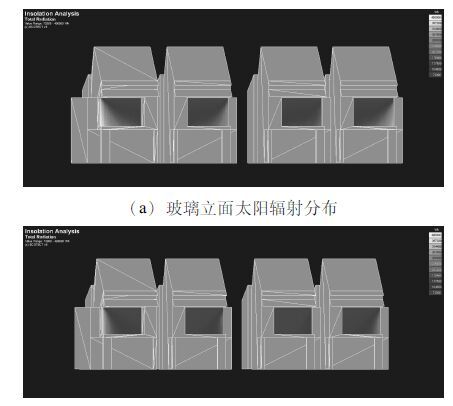

立面太阳辐射分析表明:如采用玻璃立面设计方案,空调季(5月1日至10月31日)的太阳辐射累计平均值为132 KW·h,而镂花墙立面方案空调季的太阳辐射累计平均值为99.6 KW·h,镂花墙立面设计减少了24.5%的立面太阳辐射(图 12)。

|

图 12 玻璃立面方案与镂花墙立面方案太阳辐射分布 |

岭南地区传统建筑非常重视绿化景观的生态作用,在历史街区的生态化改造中尽量引入景观绿化能有效改善街区的空气质量,减弱热岛效应,调节小气候环境,尤其在降温增湿方面有显著的作用。

岭南一号项目采用乔—灌—草多层次的立体绿化系统,结合功能需求具有更好的生态效应。其中乔木能形成较大的树荫,设计布置在中心广场、入口广场等开敞空间。[11]入口广场的南侧有一古树,为高大乔木,设计予以保留。入口广场处多为人流密集区域,大范围的树荫能提供舒适的活动空间,降低广场地面温度。整个街区利用建筑的中庭、天井等空间栽种灌木及草坪,同时,利用街角等不规则用地设计街角绿地,最大程度地提高街区的绿化率(图 13)。

|

图 13 总平面绿化分析图 |

利用计算机对广场表面温度进行模拟(图 14)。发现绿地区域的表面温度:3.28eK~3.33eK,要低于硬地铺装的表面温度:3.35eK~3.37eK,而且由于植被的遮阳降温作用,植被周围的建筑物处于较为低温的环境中。景观绿化设计对广场的自然环境起到了良好的调节作用,同时改善了周边的建筑环境,创造了怡人的绿化景观空间。

|

图 14 总平面太阳辐射分析图 |

主动式节能是指充分利用太阳能、风能、水能、生物能等可再生能源,同时提高传统能源的使用效率来降低建筑能耗。岭南历史街区的生态改造在节能技术的选择中,应充分利用可再生能源与科学智能化的控制手段,进一步提升整个历史街区的生态性。

岭南一号项目利用雨水收集技术及屋面太阳能光伏发电技术来提高对可再生能源的利用率。在雨水收集方面,岭南一号项目将采用建筑屋面和部分地面的雨水回收技术。本文研究项目的屋面及地面雨水汇流面积为1 558m2,依据东莞气象局的资料,东莞年降雨量为1 802.5mm。雨水收集计算公式:V=ψHAK,ψ为径流系数(取0.9),H为降雨量,A为汇流面积,K为初期雨水弃流系数(取0.85)。[12]根据雨水收集计算公式,得出年均可收集雨水总量达2 149.54m3。雨水收集后可由市政中水厂抽取和收集进行集中处理,达标后的中水送至街区使用。这种同时利用雨水和生活污水、规模化进行中水处理的技术提高了水资源的利用效率。街区的室外杂用水和40%的冲厕用水采用市政中水,可有效节约水资源,实现水资源的循环利用。[13]在太阳能光伏发电方面,岭南一号项目利用街区的屋面安装太阳能发电系统。项目计划采用多晶太阳能板,多晶太阳能板具有制作成本低、材料制作简便、节约电耗等优点,可以节约生态改造成本。本文研究项目的屋面面积为1 058m2,计划选用990×1 010×35mm的多晶太阳能板进行配置安装,① 计算可得出每年太阳能光伏板理论发电量为174 707kw·h,可满足街区地上商业建筑的每天至少6个小时照明用电需求。[14]通过设置雨水收集系统及屋面太阳光伏发电,整个街区构建出自然资源回收利用的系统,对自然资源的利用达到最大化,减少不可再生能源的消耗,有利于岭南历史街区更加长远的发展。

① 根据深圳市新阳新能源技术有限公司提供的数据,990×1010×35mm的多晶太阳能电池板输出功率为130W,系统的转换率为65%。

三、 结 语东莞石龙岭南一号项目在整体生态改造中,将广场空间设计、自然通风系统的利用、自遮阳体系的构建、景观绿化设计、可再生能耗的回收利用等生态建筑技术应用于历史街区的生态改造。计算机模拟结果及相关科学计算表明,这些生态建筑技术的应用首先能改善街区的自然通风系统,自然通风的加强使街区能保持舒适的建筑微环境;其次,通过加强遮阳系统和景观设计抵御太阳辐射,创造怡人的活动空间,同时能相应减少空调设备的能耗;最后,加强对可再生能耗的回收利用为街区的可持续生态发展创造了有利条件。

东莞石龙岭南一号项目对于岭南地区的历史街区生态改造有一定的借鉴意义。岭南地区的历史街区生态改造应该充分考虑岭南地区气候特点、用地周边的环境、规划及建筑使用要求等综合因素,结合传统岭南建筑在遮阳、冷巷通风、骑楼空间等方面的经验与现代生态建筑技术,借助计算机模拟进行评估与优化,将传统建筑技艺与现代建筑节能技术紧密结合,才能科学有效地改善岭南历史街区的建筑环境。通过生态改造,岭南历史街区将延续岭南传统文化,焕发都市现代活力,从而带动周边落后街区的生态发展,构建更加美好的城市空间。

| [1] | WHITE R R. Building the Ecological City[J]. International Conference on Management & Service Science, 2011,115(s 1-4): 1–4. |

| [2] | ALARIO M. Urban and Ecological Planning in Chicago:Science, Policy and Dissent[J]. Journal of Environmental Planning & Management, 2000,43(4): 489–504. |

| [3] | 田达睿. 欧洲生态街区的建设类型与经验借鉴[J]. 上海城市规划, 2012(6): 85–89. |

| [4] | 陈天, 臧鑫宇, 王峤. 生态城绿色街区城市设计策略研究[J]. 城市规划, 2015(07): 63–69. |

| [5] | 王珍吾, 高云飞, 孟庆林, 等. 建筑群布局与自然通风关系的研究[J]. 建筑科学, 2007, 23(6): 24–27. |

| [6] | NAHAS M M E.Energy saving through urban design:a microclimatic approach/Mohamed M. El Nahas[D].Adelaide:University of Adelaide, 1996. https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/19077 |

| [7] | 曾志辉. 广府传统民居通风方法及其现代建筑应用[D]. 广州:华南理工大学, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1011044089.htm |

| [8] | 向科. 基于气候与功能适应的岭南建筑空间模式研究[J]. 南方建筑, 2015, 01: 89–96. |

| [9] | 殷实. 基于气候适应性的岭南传统骑楼街空间尺度研究[D]. 广州:华南理工大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1015987393.htm |

| [10] | 谢浩. 岭南民居的建筑遮阳[J]. 住宅科技, 2007, 27(4): 9–13. |

| [11] | 潘萌萌. 城市环境开放空间"林荫效应"研究[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10703-2010134831.htm |

| [12] | 陈小华. 水景社区的雨水收集与综合利用设计[J]. 水资源保护, 2010, 26(5): 78–81. |

| [13] | 蒋涛, 胡文斌, 梁添. 绿色技术对岭南办公建筑生态性的影响[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2015(2): 81–87. |

| [14] | 住房和城乡建设部工程质量安全监管司. 全国民用建筑工程设计技术措施(电气)[M]. 北京:中国建筑标准设计研究院, 2009:81-87. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18