在中国近代教堂建筑中,北京亚斯立堂是一个非常特别的个案。该教堂为美国基督教美以美会(The Methodist Episcopal Church)在北京传教之始,在中国基督教新教传教史上占有十分重要的地位。教堂建筑也与中国近代天主教和基督教新教教堂有很大的不同,其平面形式、空间构成、建筑形式及结构技术等特色鲜明,某些方面甚至是孤例仅存……鉴于独特的历史、艺术和技术价值,北京亚斯立堂于 2001年被国务院批准为全国重点文物保护单位。

笔者注意到,在经历了长期的学术静默后,研究者开始尝试对该教堂建筑进行剖析。[1-2]由于建筑师信息及设计资料缺失等原因,相关研究主要从建筑遗存入手,对建筑的艺术及技术特色进行分析和归纳,对空间及形式设计的本源却未有充分地揭示。另外,由于后世对教堂的使用偏离了教会及设计者的原意,空间构成的真实性被干扰并误导了研究者。通过对希见史料的挖掘和整理,笔者发现,该建筑由美国建筑师海耶斯(Warren H. Hayes,1847—1899)设计①。作为 “社会福音运动”②的重要参与者,海耶斯将其独特的设计理念与同时期美国国内教堂的建筑改良策略相结合,使亚斯立堂呈现出独特的建筑气质。

①相关信息从设计图获得。

②社会福音运动是19世纪下半叶美国基督教在工业化、城市化的冲击下掀起的一场宗教运动。它批判资本主义工商业伦理,主张扶助社会弱势群体、匡正社会弊端、提倡社会公正。

一、 北京亚斯立堂的创立及建筑师亚斯立堂是美以美会在北京设立的第一座教堂。1868年,该会传教士刘海澜(Hiram Harrison Lowry,1843—1924)等人从传教基地福州北上进入北京。1870年,他们在崇文门内孝顺胡同购买房产兴建教堂,并以该会首任会督亚斯立(Francis Asbury)命名,即亚斯立堂(Asbruy Church)。亚斯立堂早期规模较小,随着信徒人数不断增加,美以美会筹划在原址重建教堂,并聘请了美国建筑师海耶斯担任设计,1882年新堂落成。1900年夏,亚斯立堂在义和团事变中被焚毁。1902年,教会以清政府赔款按原设计重建亚斯立堂,1904年春建成,至今仍为北京最大的基督教教堂。

建筑师海耶斯是解读亚斯立堂的关键。作为19世纪美国最重要的“教堂建筑师”之一,海耶斯(图 1)出生于纽约州斯丟本郡的普拉兹伯格(Prattsburgh,Steuben County,N.Y.),并先后在纽约州意大利镇的私立学校、瓦特金斯学院(Watkin’s Academy)和利马的杰尼·卫斯里安神学院(Genessee Wesleyan Seminary of Lima,N.Y.)等校接收早期教育。1868年,海耶斯进入康奈尔大学二年级学习,期间接受了建筑学和土木工程的专业训练。1871年毕业后,海耶斯在纽约州埃尔迈拉(Elmira,N.Y.)开展设计实践。10年后的1881年,海耶斯移居明尼苏达州的明尼阿波利斯(Minneapolis,MN.),并于当年9月开设了自己的事务所。[3]120从时间上推算,北京亚斯立堂的设计正是海耶斯在迁居明尼苏达州后不久开始的。

|

图片来源:The National Cyclopedia of American Biography. Vol.6. New York: James T. White & Company,1896. 图 1 海耶斯肖像素描 |

与“社会福音运动”相关联是海耶斯设计实践的中心。虽然也设计过一些住宅和公共建筑,海耶斯一生最重要的建筑实践几乎都与教堂有关。他很早即加入美以美会,他设计的第一座具有影响力的教堂为纽约州瓦特金斯峡谷(Watkins Glen,N.Y.)第一美以美会教堂,其叔父霍华德(Daniel Howard)正是这座教堂的董事会主席。通过与教会的紧密联系,他与包括美以美会在内的基督教福音派教会建立了广泛的业务往来。1882年,海耶斯设计的纽约州罗迪(Lodi,N.Y.)美以美会教堂被《美国建筑师与建筑新闻》杂志(The American Architect and Building News)刊载。其后他的教堂设计图频繁地出现在建筑专业杂志和教会出版物,从而迅速地建立起在该领域的名声和地位。

海耶斯以改革者的姿态进入教堂设计的领域,他在很大程度上呼应了同时期美国教会改良教堂建筑的需要。从19世纪开始,在美国社会、文化变革的刺激下,包括美以美会在内的福音派教会在崇拜实践方面开始发生变革。联邦时期(18世纪)的教堂礼拜以牧师布道为主要形式,大约延续2小时,至19世纪只需要半小时,并主要集中在社会话题而远离圣经经文。在布道时间缩短的同时,朗诵、唱诗班变成礼拜活动的重要内容。19世纪早期即席发言的祈祷到19世纪末也变成朗诵书本,会众与牧师频繁地进行吟诵的交流,并在音乐的伴奏下完成礼拜活动。[4]9礼拜仪式的变化,以及音乐的介入使教堂的空间设计面临改革的需要。随着内战结束后物质文化的发展,美国基督教社会也逐渐改变早期对教堂剧场化的排斥,让教堂变得象剧场成为一种潮流。[4]113-114

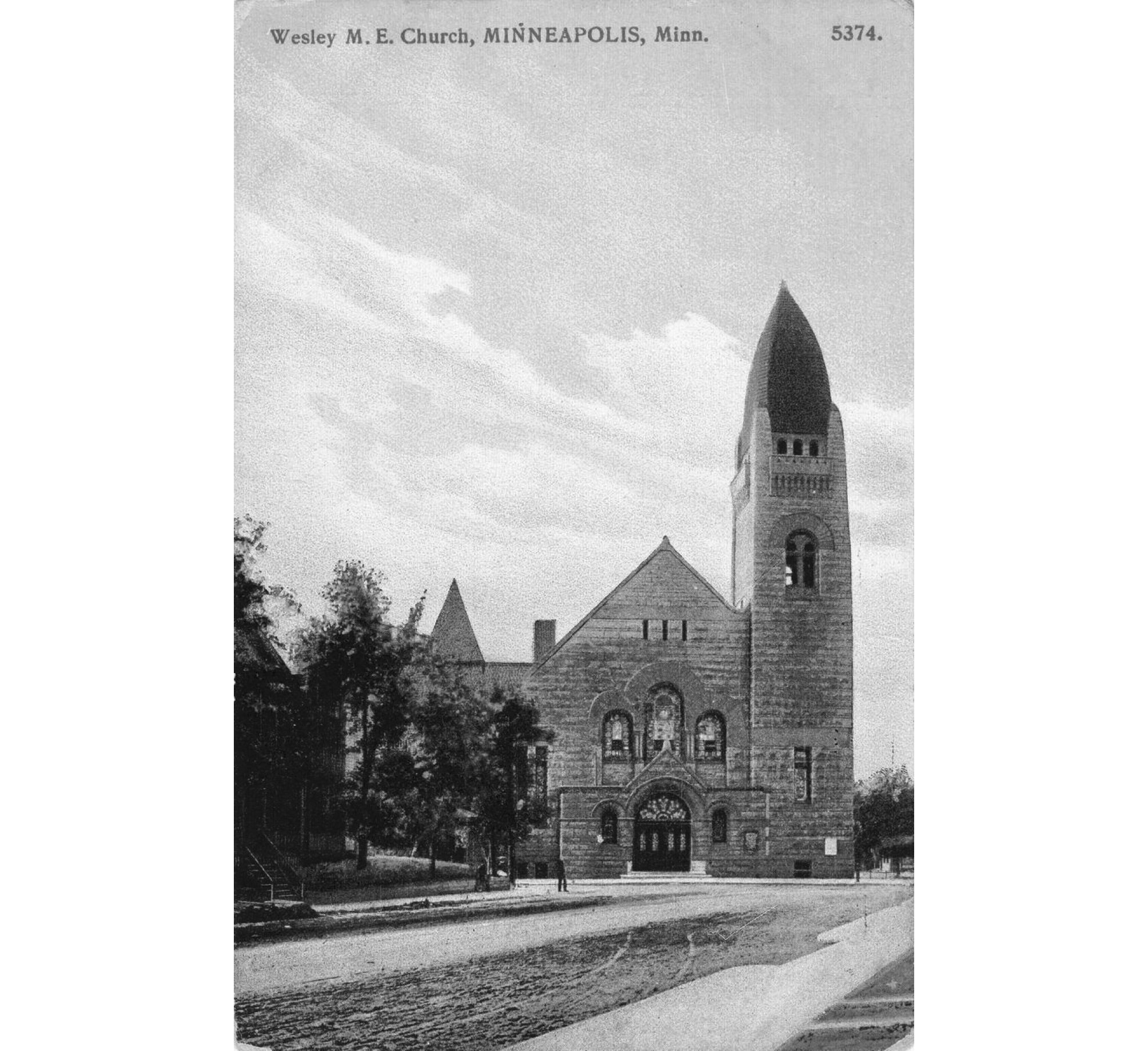

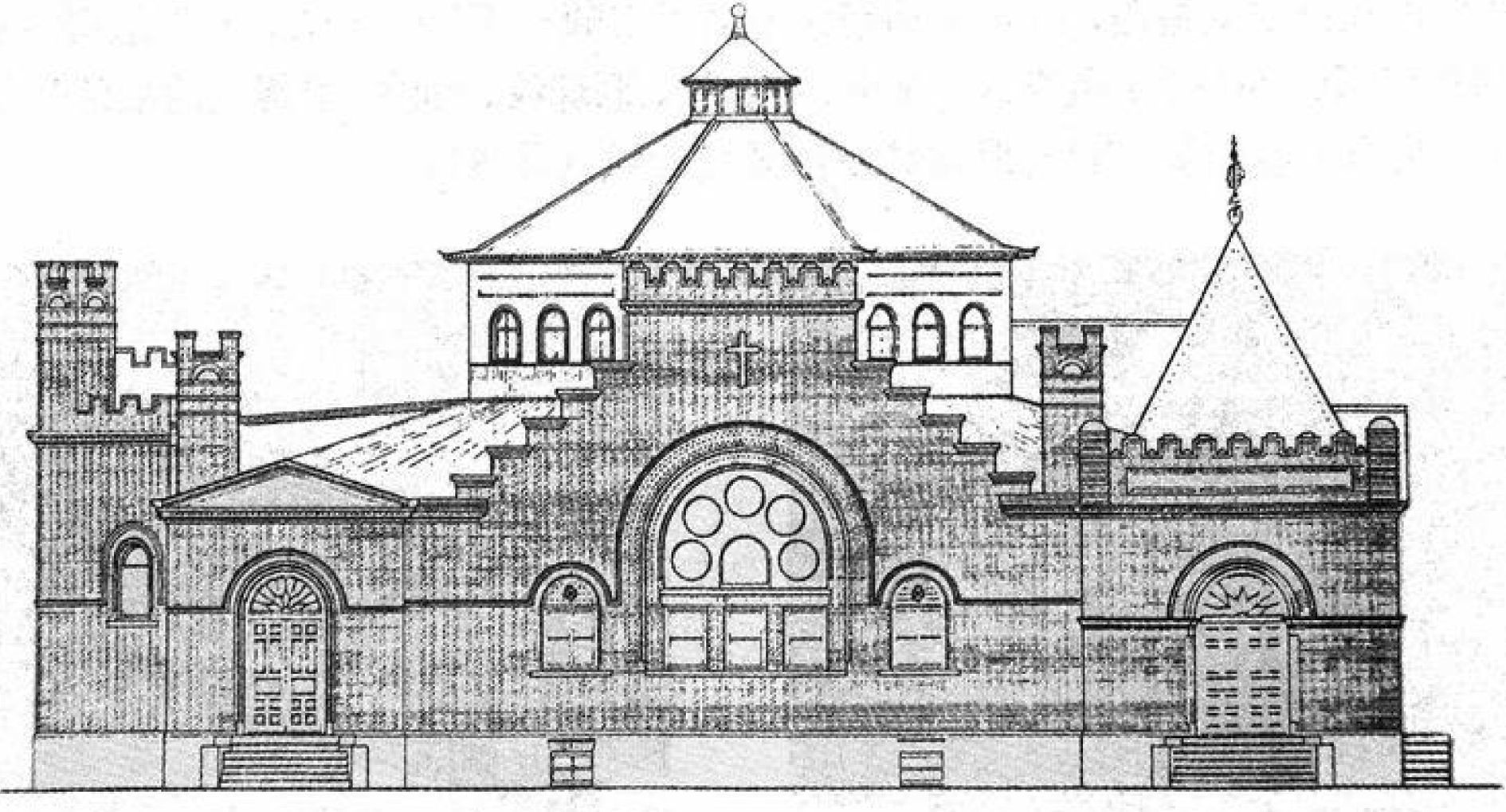

顺应这股潮流,海耶斯在移居明尼苏达州后开始思考一种新的空间形式,以满足教会对教堂美好音质的需要。就读度康奈尔期间,海耶斯曾获得过机械和物理课程的一等奖,在声学、通风、光照及机械等方面有着扎实的知识背景。大约在1882年冬天,海耶斯开始在明尼阿波利斯的几个教堂设计中采用“对角线平面”[3]120,经发展完善定型为独特的空间模式,即在方形或近似方形平面的对角线方向布置听众席和牧师讲坛,并通过扇形排列的座椅及逐渐升起的室内地面,以及相应的穹顶天花设计实现良好音质和视线的需要。采用该模式,海耶斯先后设计了麻萨诸塞州罗克兰(Rockland,MA.)第一公理宗教堂、俄勒冈州波特兰(Portland,OR.)第一浸信会教堂、明尼苏达州明尼阿波利斯(Minneapolis,MN.)卫斯理美以美会教堂、伊利诺伊州皮尔瑞(Peoria,IL.)第一长老会教堂,以及康乃狄克州洛克维尔(Rockville,CT.)联合公理宗教堂(图 2),等等。这些教堂在音质方面获得了极大的成功,并得到了教会的认可。正如1891年美国公理宗年会会刊描述的那样:“(洛克维尔联合公理宗教堂)听众席的音质十分美妙。牧师说他之前从没见过比它声响效果更好的教堂。”[5]9

|

图片来源:The National Council of the Congregational Churches of the United States.The Congregational Year-book,1891[R].Boston:Congregational Sunday School and Publishing Society,1891. 图 2 康乃狄克州洛克维尔联合公理宗教堂设计方案 |

北京亚斯立堂是海耶斯“对角线平面”设计的早期案例。从设计图(图 3)中可以看到,明尼阿波利斯已经成为海耶斯标识身份的必要组成。结合海耶斯移居该地及亚斯立堂建成的时间可以推断,海耶斯设计亚斯立堂大约在1881年底,正是建筑师开始尝试“对角线平面”的早期阶段。通过该堂可以发现海耶斯对角线平面教堂设计的早期构想。

|

图片来源:Peking University. Calendar of Peking University for 1896-1897[M]. Oswego,New York: Press of R. J. Oliphant,1896. 图 3 北京亚斯立堂设计方案 |

北京亚斯立堂室内设有两处听众席,即今所称“主副二堂”。其中,主堂平面为方形,并因四角布置入口、圣坛等被切割成近似八边形。其室内采用对角线平面布置,圣坛位于对角线的一端,坐席以圣坛为中心向外辐射并呈扇形排列。需要说明的是,西方早期基督教教堂主要采用巴西利卡式的长方形平面,圣坛位于长轴的一端。受面宽限制,长方形平面教堂每排坐席相等且数量有限,远离圣坛的坐席往往无法看清和听清牧师的宣礼。显然,在人数相同的情况下,采用对角线平面布置的教堂更好地利用了空间,该布置在减少后排坐席数量的同时,比长方形平面拥有更多视线、音质良好的座位。与此同时,由于前者采用了沿对角线方向的扇形座位布置,牧师在讲坛上的视域更加广阔,较后者更能形成被环抱的空间感受。

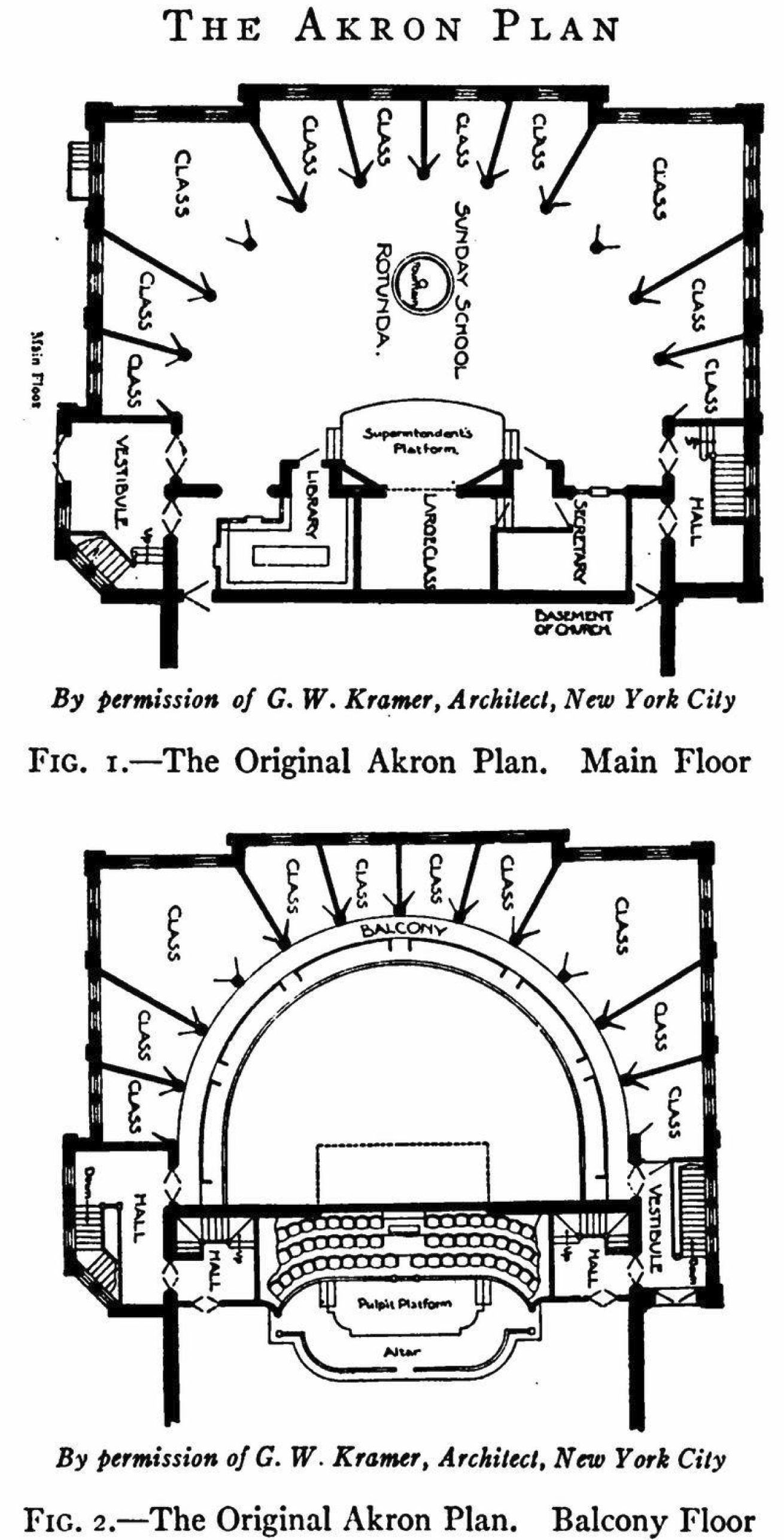

亚斯立堂的副堂紧邻主堂而设,二者形成有机的整体。其平面呈八边形,讲坛设在靠近主堂的一侧,听众席面向讲坛呈扇形排列。实际上,这一设计来源于海耶斯的另一重要思考,即 “对角线平面”与“阿克伦平面” (Akron Plan)的组合。所谓“阿克伦平面”,同样是美国“社会福音运动”影响教堂设计的产物。为更好地服务基督徒家庭,并向他们的子女提供宗教教育,19世纪以来,教会及专业人士不断思考新的空间策略以改良 “星期天学校”(Sunday School)。1868年,在俄亥俄州阿克伦(Akron,Ohio)第一美以美会教堂牧师米勒(Lewis Miller)的启发下,一位曾接受过木匠训练、对教堂建筑颇有兴趣的教堂董事会成员及建造商辛迪德(Jacob B. Snyder)提出了一个具有革命性的“星期天学校”的空间设计。[4]176-177(图 4)他们将学校附设于礼拜堂后部,与讲坛一墙之隔,其空间由一个半圆形的剧场空间和一系列面向中心的厢形空间所组成,使得该空间即可提供集体性的学习,也可为小组或小班级所使用。这一设计因其良好的实用性和适应性而得到了广泛的传播,被称为“阿克伦平面”(Akron Plan)。海耶斯反复应用这一组合,在使阿克伦平面得到迅速推广的同时,提升了对角线平面的应用价值和适应性。

|

图片来源:Herbert Francis Evans.The Sunday-School Building and Its Equipment[M].Chicago:University of Chicago Press,1914:7. 图 4 阿克伦平面 |

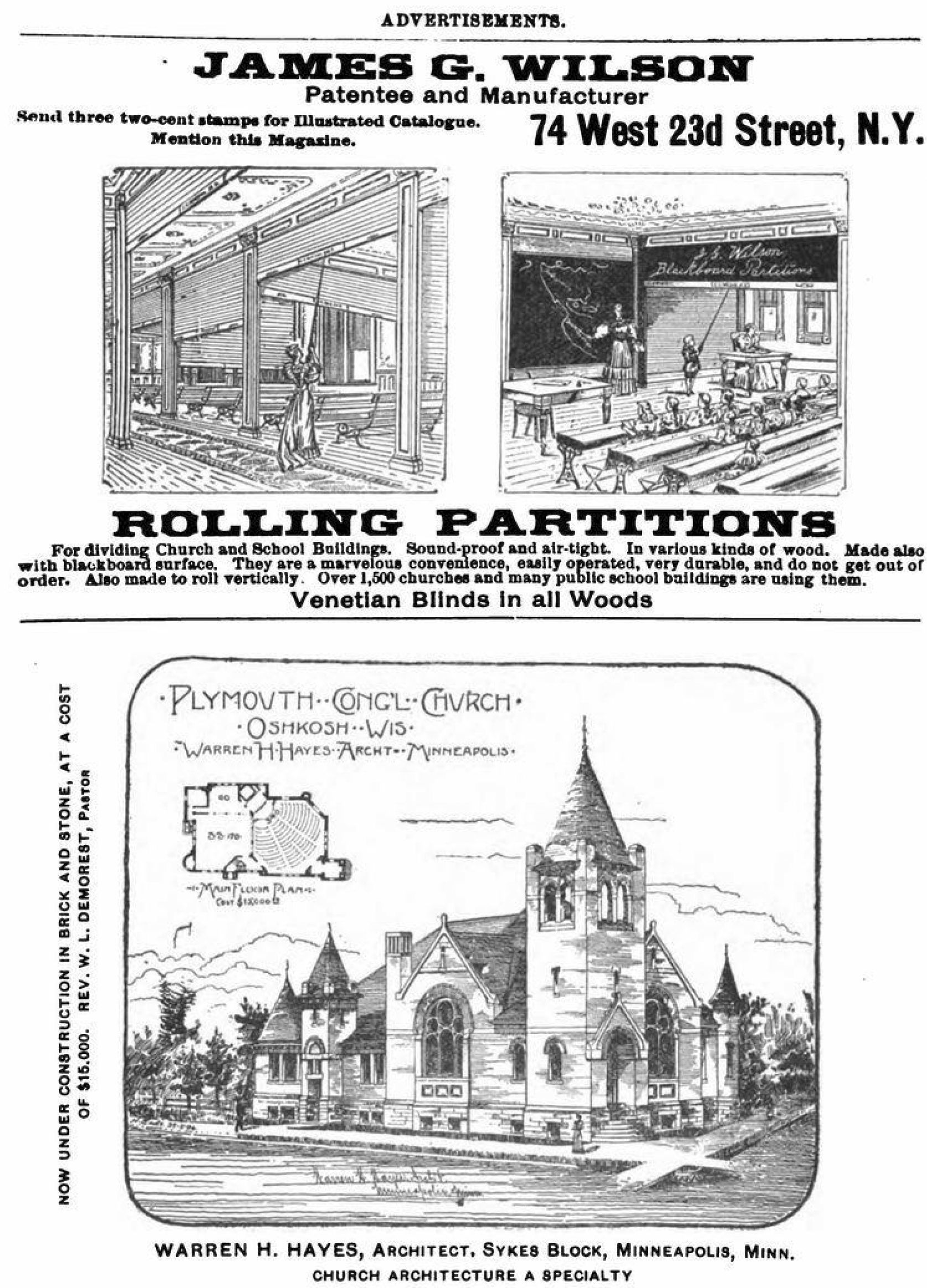

圣坛及讲坛可以兼顾主、副二堂是对角线平面和阿克伦平面组合的关键。正如海耶斯的许多设计一样,北京亚斯立堂主堂的讲坛被置于对角线一端、近似方形的圣坛的一处拐角,以兼顾星期天学校或副堂。其目的不仅使星期天学校与主堂的关系更加紧密,方便信众家庭的共聚。更为重要的是,教堂在特殊场合的空间容量得以大量增加,牧师从讲坛处可以对近两倍于主堂的空间发表演讲。在海耶斯的构想中,亚斯立堂主堂坐席数为800,副堂为500①,对于以该堂为华北总部的美以美会而言,一个空间宏大、坐席充裕的教堂才能满足未来发展的需要。亚斯立堂主堂与副堂之间的分隔并非门扇,而是类似于移动黑板、可上下推拉的屏门。这一技术来源于美国机械制造商威尔逊(James G.Wilson)的专利。由于客户的大量需求,该公司发明了具有隔音效果的屏门以方便空间的分隔。它的广告与海耶斯的广告放在一起,在某种程度上暗示了该装置对海耶斯设计实践的帮助(图 5)。通过上述设计,亚斯立堂主堂与副堂之间自由地建立起相对区隔又能相互贯通的空间关系。

①这一数字从海耶斯的设计图获得。亚斯立堂现设席位主堂400余,副堂300余

|

图片来源:The Church at Home and Abroad[J].No.96,December,1894. 图 5 威尔逊(James G. Wilson)的屏门广告及海耶斯的宣传广告 |

除了提高音质良好的坐席比例外,亚斯立堂有关声音的设计还包括穹顶。由于设计较早,亚斯立堂并没有出现后期设计常见的地面升起,海耶斯将圣坛和讲坛提升至较高的位置,这样既加强了牧师与信众的视线交流,又加强了直达声的传播。与此同时,海耶斯将声音反射、吸音及混响的原理应用至主堂穹顶的设计中(图 6)。该穹顶平面为八边形,设内外层,由外墙和室内八根木质束柱支撑。内层以深色木质板条铺设,每边呈斜面缓慢上升,至中部柱圈内坡度更缓近乎平面,形成不同角度的反射面,有利于加强前次反射声;穹顶外层为屋面层,八边攒尖至中部采光亭。海耶斯通过内外层之间的空腔,以及内层板条之间的缝隙形成吸音构造,并通过八边形穹顶覆盖形成适度混响。整体来看,虽然构造简单,亚斯立堂主堂空间的设计通过对声音的反射、扩散和吸收产生了良好的响度、混响和清晰度。

|

图 6 亚斯立堂主堂室内(摄于2014年) |

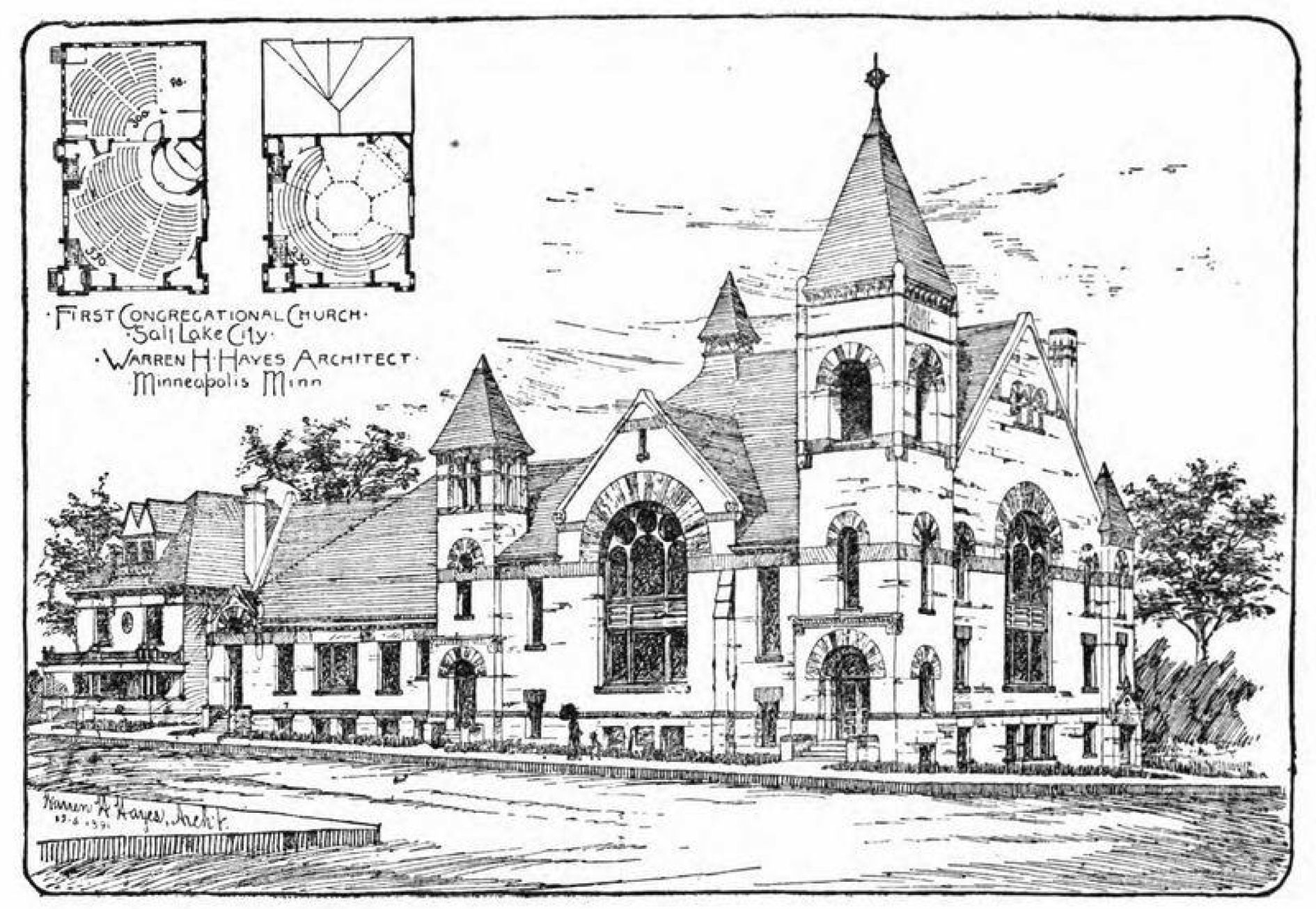

北京亚斯立堂的空间设计并非孤例,海耶斯1892年设计建成的盐湖城第一公理会教堂与前者有着极高的相似度。亚斯立堂主体建筑南北长约41米,东西宽约27米。[2]474盐湖城第一公理会教堂设计全长114英尺(约37.4米),宽66英尺(约21.65米),设有二层平台(图 7),并有地面升起。除规模相似外,两者均采用对角线平面和阿克伦平面的组合,主堂结构布置相同,均以八边形穹顶覆盖。海耶斯曾对后者进行过完整的介绍:

|

图片来源:The National Council of the Congregational Churches of the United States.The Congregational Year-book,1892[R].Boston:Congregational Sunday School and Publishing Society,1892. 图 7 盐湖城第一公理会教堂设计方案 |

“教堂于1891年5月开始奠基,由75英里外的库内奥的灰色砂岩材料建造。前厅及观众席的材料由古旧的上油橡木构成。一楼以及整个地下室由天然的松木材料构成。教堂大厅计划建成八边形,边上有凹边及讲坛,和塔楼形成对角关系。教堂长66英尺,宽66英尺,高34英尺,有倾斜地板及拱形穹顶天花板,光线从中央采光顶透过艺术玻璃放射出缤纷的色彩,装饰性的肋拱从室内的八个角落延伸垂落至八根支柱。这一层房间容纳550人不成问题,另有250个坐席被设置在拥有优美弧形轮廓的二层平台上,该平台依托在一半的外墙上,呈阶梯状上升,在上面能全景式地观察这栋建筑的内部。”[6]83

通过建筑师本人的自述,前文有关北京亚斯立堂的分析得到了进一步的验证。更为重要的是,建筑师还描述了空间的使用方式:“从听众席出来,讲台的右边是星期天学校或授课厅,由自动屏门所区隔,长45英尺,宽48英尺,能容纳300人。主讲台能俯视授课厅,且和授课厅十分接近。当两个房间合二为一时,能为大型聚会提供场所。”[6]83作为参照,该叙述廓清了海耶斯有关北京亚斯立堂空间设计的基本构想。

三、 理查德森罗曼风的影响与文化调适在建筑语汇的运用上,海耶斯明显受到理查德森罗曼风的影响。理查德森(Henry Hobson Richardson,1838—1886)是19世纪美国最伟大的建筑师之一①。1859年从哈佛大学毕业后,理查德森前往巴黎美术学院建筑系就读,是该校继汉特(R. M. Hunt)之后第二个来自美国的学生。1865年回到美国后理查德森在纽约开始自己的实践,1872年他在波士顿科普利圣三一教堂的竞赛中以结合美国本土文化的罗曼风设计获胜。在随后20年间,他在教堂、法院、图书馆、火车站、大学、豪宅、甚至监狱等不同类型建筑中不断实践和发展,推动了该风格在美国的流行及主体性格的形成。 [7]133-140,[8]276-277鉴于其对美国建筑艺术发展的贡献,理查德森罗曼风(Richardsonian Romanesque)被用于描述该时期理查德森及其追随者的实践。

①通常认为,19世纪美国最伟大的三位建筑师是理查德森、沙利文(Louis H.Sullivan,1856-1924)、赖特(Frank Lloyd Wright,1867-1959)。

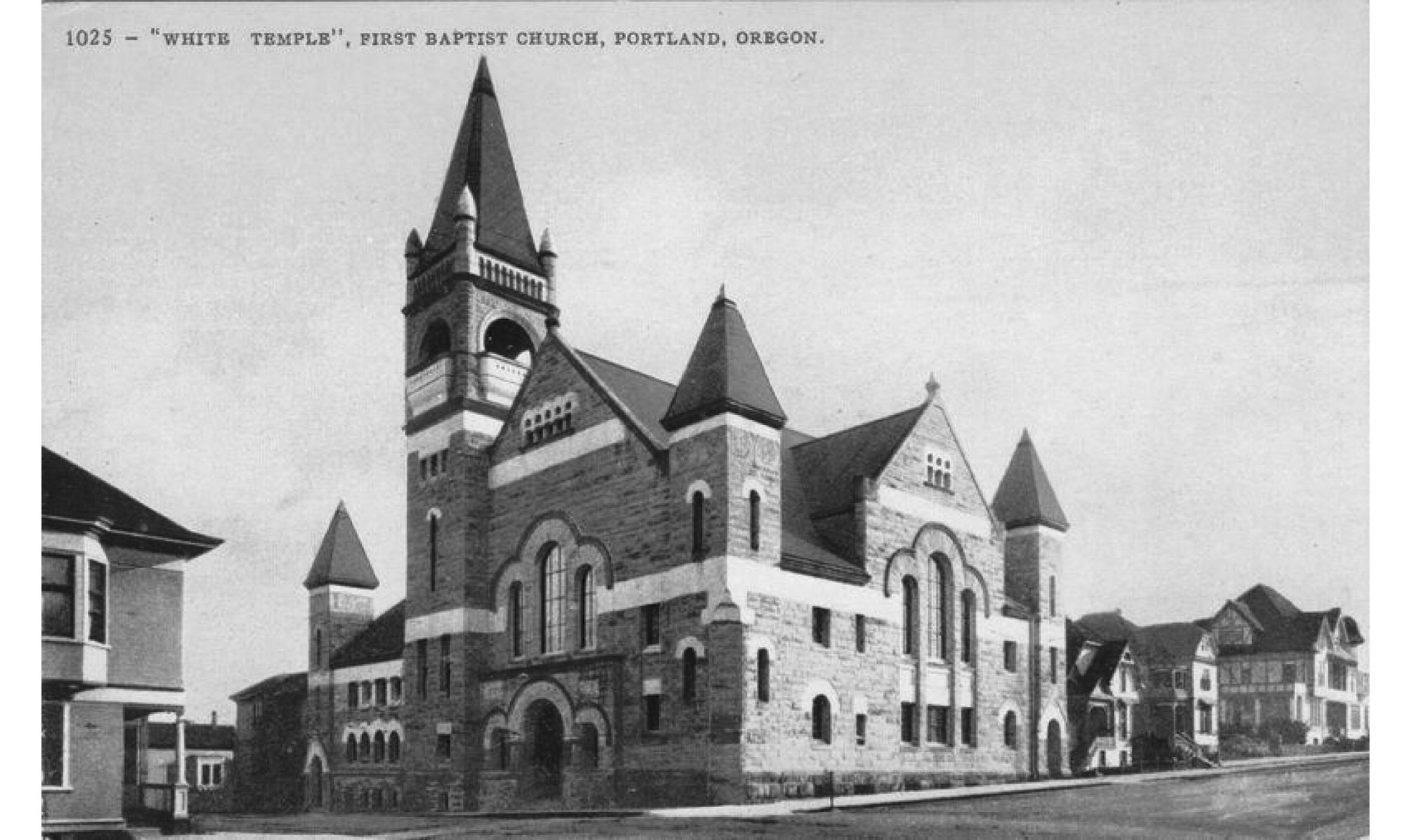

海耶斯是理查德森罗曼风的重要实践者,其形式策略的选择反映了19世纪美国福音派教会改革自身形象、融入社会的努力。作为“社会福音运动”的一部分,让宗教活动社会化是19世纪美国福音派教会的共识。早期哥特复兴式教堂的因循守旧和神秘主义气质在战后工业社会及物质文化发展的冲击下,已成教会福音推广的障碍。理查德森罗曼风特有的纪念性和公共性成功地弥合了教会与社区、尤其是新城及新建社区的隔阂,有助于一个新的、对公众开放的教堂形象的构建。实际上,海耶斯所面对的一些教堂赞助人,就居住在理查德森罗曼风的住宅中。[4]107对于海耶斯这样一位投身于“社会福音运动”、致力于创造更好的福音空间的建筑师而言,在建筑中采用理查德森罗曼风是基于外在需要和内在认同的必然选择。在设计实践的早期,海耶斯还是哥特复兴风格的拥护者,如1882年纽约州罗迪美以美会教堂的设计,但随着教堂设计业务的剧增,海耶斯开始整体转向罗曼风。

以理查德森罗曼风为基础,结合具有独创性的平面及空间构成,海耶斯创造了绚丽的教堂建筑形象。由于摒弃了以长轴为主轴的长方形平面,海耶斯的建筑形体放弃了传统教堂以入口山墙为主要立面的静态构图,而呈现出更为复杂的变化。因应空间组织方式的改变,海耶斯强化对角线平面所形成的角部入口,形成以塔为中心的建筑构图。建筑也因此呈现出不同体量的组合,形成丰富的天际轮廓线(图 8)。为加强建筑的体积感和重量感以营造纪念性,海耶斯在立面中大量采用美国本土生产的砂岩或花岗岩,并经斧啄处理形成具有粗糙外表的石墙,其中如前述盐湖城第一公理会教堂产自库内奥的灰色砂岩外墙、明尼阿波利斯卫斯理美以美会教堂产自圣克劳州的粉红色花岗石外墙(图 9),等等。作为罗曼风的重要特征之一,圆拱是海耶斯门、窗及门廊构图的必要组成,他强化石拱在立面中的比例,辅以彩色玻璃窗、水平束带等,为立面带来生动的变化,并与厚重、粗糙的石质外墙形成强烈的对比。

|

图片来源:San Francisco: Edward H. Mitchell Publisher 图 8 俄勒冈州波特兰第一浸信会教堂(自藏明信片) |

|

图片来源:New York: A. C. Bosselman & Co. 图 9 明尼阿波利斯卫斯理美以美会教堂(自藏明信片) |

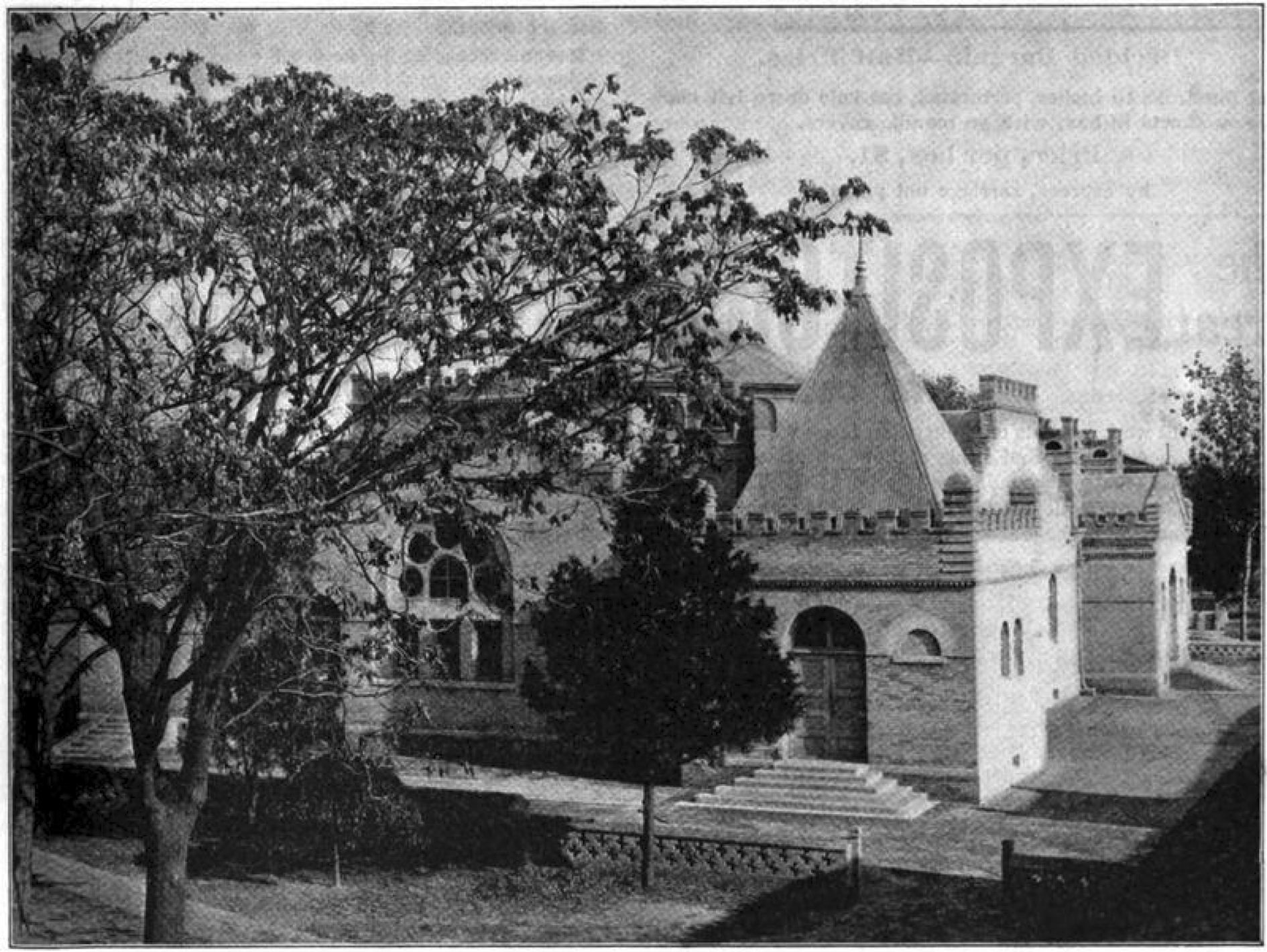

与海耶斯在美国本土的实践略有不同,北京亚斯立堂在罗曼风的运用上呈现出文化调适的倾向。从整体来看,海耶斯教堂设计最具识别性的符号是角部门厅上方挺拔耸立的高塔,但在北京亚斯立堂相同的位置,塔的形象被主动地弱化和消减(图 10)。亚斯立堂位于崇文门内,所在位置紧邻城墙根。作为一个较早来到中国内陆传教的基督教教派,美以美会显然清楚中国人对教堂高塔的反感。在华传教士对此早有认识,即使在早开风气的广州,1880年长老会女传教士那夏里(Harriet Newell Noyes,1844—1924)在建造真光堂时,依然感受到市民对教堂高塔的恐惧,她将此归咎于中国人的“风水”观念。[9]131-132或在教会的要求下,海耶斯在设计之初即对塔的高度抱持克制的态度,这在北京内城这样一个特殊的文化及空间背景中显得尤为重要。由于模式化体量中心的消失,海耶斯不得不另辟蹊径。在其美国本土的设计中,服务于以塔为中心的建筑构图,屋顶往往平行于建筑的长边,与对角线方向的空间布置存有逻辑构成的矛盾。但在亚斯立堂的设计中海耶斯不得不重新整合建筑体量以构建新的体量中心。海耶斯对中国的屋顶显然有所了解,在他的透视图中,远处的中国建筑都有着庞大的屋顶。实际上,用屋顶取代高塔成为构图的中心正是海耶斯设计调整的关键(图 11)。亚斯立堂八边形主堂平面所对应的屋顶在构建控制性、中心性和集中体量的同时,塑造了宏大的、具有向心性的礼拜空间(图 12)。

|

图片来源:The Christian Advocate[N].Vol.75,June 21,1900. 图 10 1900年前的亚斯立堂 |

|

图片来源:张复合.图说北京近代建筑史[M].北京:清华大学出版社,2008. 图 11 亚斯立堂正立面测绘图 |

|

图 12 北京亚斯立堂鸟瞰(殷力欣摄于2012年) |

北京亚斯立堂对建造工艺的调适也是显而易见的。其建筑立面虽然较为完整地保留了海耶斯融合罗曼风及个人喜好的建筑语汇,其中如圆拱及彩色玻璃窗等,却放弃了粗糙石墙面这一海耶斯教堂建筑的重要特征。北京工匠用本地灰砖完成了包括墙体和圆拱的砌筑,并按照中国人的审美习惯灰塑了墙面饰线和中国风格的模纹图案(图 13)。灰砖的应用相信是建筑师在了解当地建筑材料后的主动选择,海耶斯在亚斯立堂透视图中所反映的细密材质明显不同于他惯用的对于石材的表现。最后,还有雉碟的问题。虽然罗曼复兴风格建筑也有雉碟的出现,但在海耶斯的设计中并不常见,亚斯立堂也可能是在寻求与近在咫尺的北京城墙的关联,这一线索不仅反映在教堂,也反映在附属建筑如大门和围墙上。

|

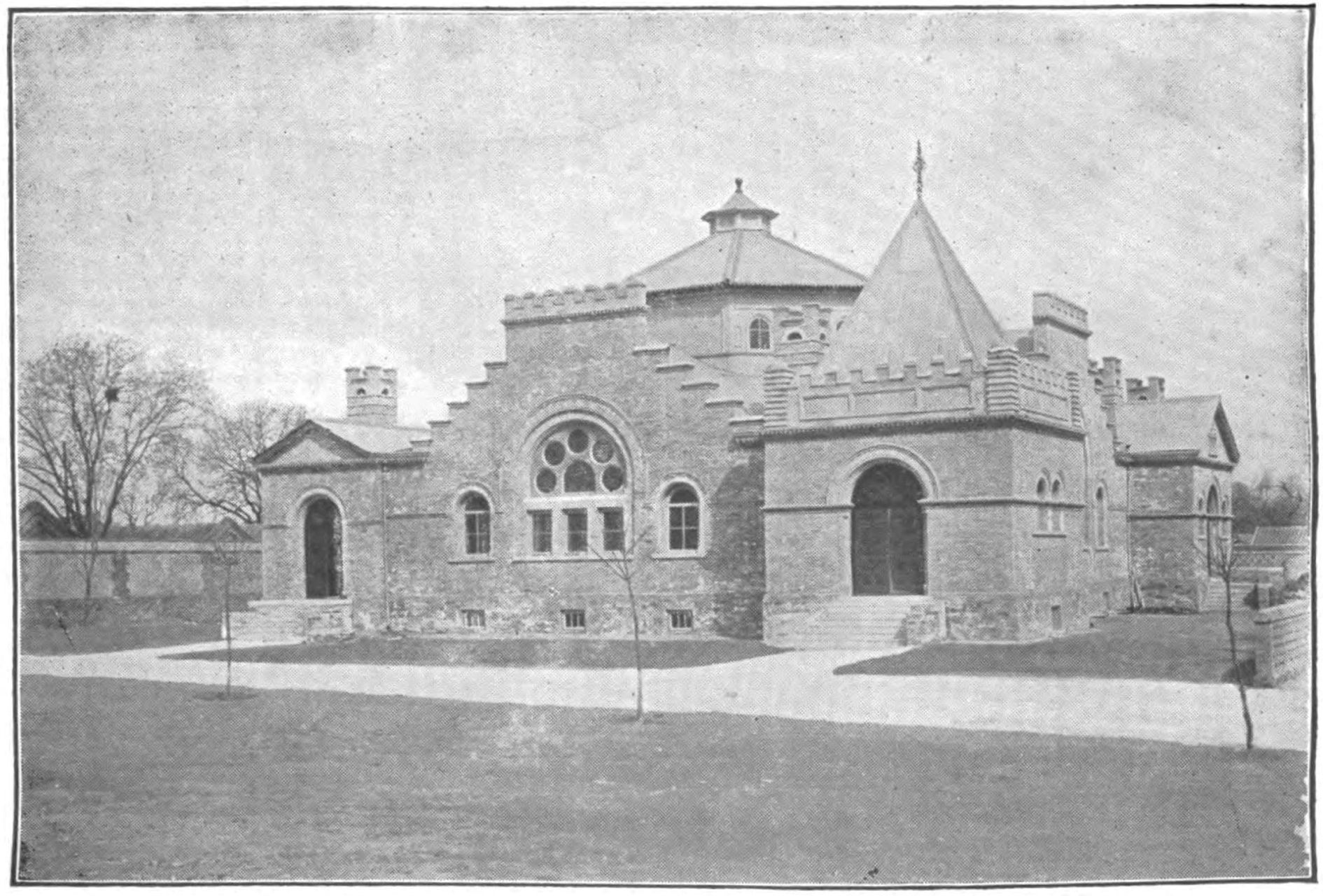

图片来源:Peking University.Minutes of the Sixteenth Annual Meeting of the Board of Managers of Peking University[M].University Press,1906. 图 13 1904年重建落成的亚斯立堂 |

虽然有调适中国文化和建造工艺的倾向,北京亚斯立堂延续了设计者在美国本土形成的、有关教堂建筑的独特构想。海耶斯以其独创的“对角线平面”与“阿克伦平面”进行组合,在音质、空间设计及建筑形式等方面展现了高超的技巧。作为赞助人,美以美会较为完整地实现了建筑师的设计意图,从而确保了一个源自美国本土的设计实现于北京的地理及文化空间中。然而,由于缺乏类似美国19世纪社会福音运动的思想及文化基础,亚斯立堂的空间模式在中国仅以个案的形式出现①,并未如美国本土那样得到广泛的传播。这一现象的背后反映了中国近代建筑史中有关西方原型植入的多样化,即在殖民主义的强势楔入和后殖民主义的响应之外,一些零星、偶然的建筑现象通过镜像或平移的方式完成了从原型地向中国的植入,并最大程度地保留了建筑师的思考逻辑,亚斯立堂即属此列。有鉴于此,研究海耶斯的早期建筑作品,北京亚斯立堂是无法绕开的个案,尽管它的落成地是在千里之外的中国。

① 该模式相信也曾在美以美会天津维斯理堂(Wesley Methodist Church)使用过。参见杨心慧.北京崇文门亚斯立堂研究[A]//张复合、刘亦师主编.中国近代建筑研究与保护[C].北京:清华大学出版社,2014:480-481.

亚斯立堂还有一些尚未揭开的秘密。例如地下室的设置,海耶斯在美国本土教堂的设计中曾探讨气压系统(air-forced system)对室内温度的调节,即通过地下室取暖或降温,目前这一研究因地下室被改建而无法窥清原貌;又如室内设计风格,海耶斯是工艺美术运动(Arts and Craft)的拥护者,在亚斯立堂中能清晰地看到他对木制工艺及路易斯·蒂芙尼(Louis Comfort Tiffany,1848-1933)彩色玻璃的喜爱;等等。深入的发掘和探秘或能将个案研究扩展至技术、工艺等新的领域。

(本研究得到了美国亚洲文化协会(Asian Cultural Council)的资助。在调研中得到了殷力欣研究员、张天洁博士和李文立的帮助,在此表示衷心的感谢!)

| [1] | 张复合. 图说北京近代建筑史[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008 . |

| [2] | 杨心慧. 北京崇文门亚斯立堂研究[M]//张复合, 刘亦师. 中国近代建筑研究与保护. 北京: 清华大学出版社, 2014:472-482. |

| [3] | The National Cyclopedia of American Biography(Vol.6)[M]. New York: James T. White & Company, 1896. |

| [4] | Jeanne Halgren Kilde. When Church Became Theatre: The Transformation of Evangelical Architecture and Worship in Nineteenth-Century America[M]. New York: Oxford University Press, 2002 . |

| [5] | The National Council of the Congregational Churches of the United States. The Congregational Year-book[R]. Boston:Congregational Sunday School and Publishing Society, 1891. |

| [6] | The National Council of the Congregational Churches of the United States. The Congregational Year-book[R]. Boston:Congregational Sunday School and Publishing Society, 1892. |

| [7] | Marcus Whiffen. American Architecture Since 1780: A Guide to the Styles[M]. Cambridge: The M I T Press, 1992 . |

| [8] | Cyril M. Harris. American Architecture: An Illustrated Encyclopedia[M]. New York: W W Norton & Company, 1998. |

| [9] | Harriet Newell Noyes. A Light in the Land of Sinim: Forty-five Years in the True Light Seminary, 1872-1917[M]. New York, Chicago, London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company, 1919 : 131 -132. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18