改革开放以来,随着发达国家先进技术、消费理念和经验陆续被传播到中国,恩格尔系数作为衡量一国居民贫富和生活水平高低的重要指标,在相关研究中受到高度重视和广泛应用。[1]如图 1所示,从1978年至2012年,我国城镇和农村居民恩格尔系数表现出波动中下降的长期趋势,分别从57.5%、67.7%下降到36.2%、39.3%①,根据FAO的恩格尔系数评价标准,2012年我国城镇和农村居民均达到富裕水平,反映出改革开放以来我国取得的可喜成就。这虽然体现出我国的经济发展和社会进步,但相比于同期(2011年)发达国家美国、英国、德国和日本的15.2%、22.5%,19.7%和23.6%②,表现出了较大差别。值得注意的是,作为消费主力的城镇居民,其恩格尔系数自2002年起降速放缓,并有几年出现不降反增现象,而农村居民恩格尔系数自2002年起,虽降幅大于城镇居民,但始终保持高位。在国民经济增长速度较快(24年保持7%以上的增速)和人均收入水平稳步提高的背景下,恩格尔系数间断性速率变化放缓甚至停止,意味着我国居民会以接近GDP增长速度来扩大食物消费支出,然而这与食物收入弹性,即食物支出增长速度应慢于GDP增长速度相矛盾。[2]那么究竟是何原因导致这种现象的产生,造成了看似阻碍我国居民生活水平提高、消费结构改善的现象,对这一问题值得探究。

①数据来源:《中国统计年鉴》。

②数据来源:OECD.Stat.

|

数据来源:中华人民共和国国家统计局。 图 1 我国城乡居民恩格尔系数变动情况 |

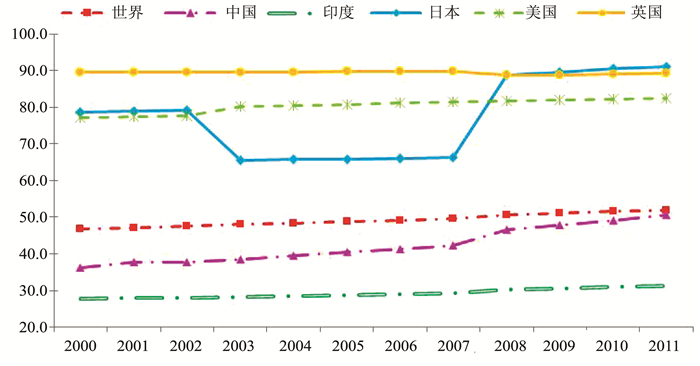

恩格尔定律成立的基本前提是市场商品供给充分[3],因此,对我国城镇居民食品消费行为进行分析可以较为准确地把握居民消费需求的影响因素。此外,随着工业化、城镇化进程的推进,2011年我国城镇化率突破50%大关,2013年达到53.73%,城镇人口数已占据大部分。①。伴随着城镇化带来的人口和生产要素在空间上的高密度聚集,会引发生产方式和消费方式的变化,并会对居民消费水平及消费结构(包括食品内部结构)产生影响,随之对恩格尔系数产生影响。此外,我国的城镇化率刚刚接近世界平均水平,虽然我国高于同为金砖国家的印度,但距英、美、日等发达国家还有很大差距(如图 2所示),因而城镇化的不断推进在我国将是较为长久的趋势,更是一个追求目标。根据诺瑟姆城镇化发展曲线,当城镇化率处于30%70%区间时,属于城镇化快速推进阶段。[4]因此有必要把握城镇化大背景下,我国居民的消费变动对于恩格尔系数变动的影响。城镇居民数量众多、收入水平较高,所处的是市场化程度更高的环境,且其消费具有多样性特点,因此,本研究以城镇居民为分析对象,具体分析居民生活消费以及食品消费系统,一方面破解恩格尔降速缓慢之谜,另一方面较为系统地把握消费需求特点,从而为产业结构调整、产品供给及消费引导等方面提供一定参考。

①数据来源:《中国统计年鉴》(2001-2012)

|

数据来源:《国际统计年鉴》(2001-2012)。 图 2 我国及世界主要国家城镇化水平 |

基于上述考虑,本文其余部分结构安排如下:第二部分为文献回顾,第三部分为理论框架,第四部分介绍模型方法及数据,第五部分为计算和检验结果及分析,第六部分为结论及建议。

二、 文献回顾恩格尔系数(食品支出与全部生活消费支出之比值)的概念最早是由德国统计学家恩格尔·厄恩斯所提出,恩格尔定律表明居民家庭中食品支出在总消费支出中所占的比例随着收入的增加而减少。二者共同揭示了只有满足生存需要还有剩余时才会考虑发展和享受的需要的基本事实。生存需要中最基本的是食品需要,随着收入的增加而食品支出占总支出比会不断下降,这种下降便意味着消费结构的改变与居民生活水平的提高。[5]尽管由于时间与空间的推移,发生了诸如居民收入水平、消费观念、价格水平、产品结构以及相关福利政策等方面的一系列变化[3], [5]],[6],恩格尔系数的适用性与被创建时期相比已存在较大的区别,存在一定的缺陷,但其在经过经济学家、社会学家等大量研究和印证的基础上,且又富有数据易得计算简便等特点,仍得到了广泛应用,如对我国城乡及国内外居民消费结构变迁的描述性比较研究[7]~[10]、对农民工生存状态的考察[11]、对最低保障标准的制定与减贫效果的测量[12],[13]以及恩格尔系数的改进及跨领域运用[1],[14]等,既有从时点反映人们的生活水平,也有通过时间序列直接或间接反映出人们生活质量逐步提高的过程。恩格尔系数的变动对反映我国居民消费结构变动、揭示生活品质升级、引导产业发展方向具有重要意义。恩格尔系数的降低反映了人们消费结构的改进和生活水平的提升,然而,近年来,在恩格尔系数大体下降的过程中出现了降速减缓甚至停滞的现象(如图 1)。甘健胜[2]运用分型分析方法对近年来我国恩格尔系数变动情况进行拟合,亦得出了我国城镇居民恩格尔系数下降速度具有放缓趋势的结论。将该现象放在国民经济增速和人均收入水平背景下看,这种反常值得思考,是否意味着我国居民消费与生活的停滞不前?为何食物支出增长速度与GDP增长速度如此相近?近年来,学者们从现实描述、收入水平、年龄结构、收入分布、人口结构,以及其他影响因素角度对我国城镇居民消费结构、生活状况及其变动特征进行了探讨。李辉尚等[15]对我国城镇居民食物消费的研究表明,2000年以来,城镇居民的食物消费支出不断增加,恩格尔系数逐步下降并趋于稳定。王恩胡[16]发现尽管如粮食、蔬菜等的消费量有所下降,但品质有较大的提升,且随着收入增加、城市化水平提高及生活节奏加快,在外就餐、加工食品购买已成为我国居民特别是城镇居民现代生活方式的一个重要组成部分。并通过ELES模型的测算,得出我国食品总支出的边际消费倾向仍较高,我国城镇居民的食品需求还会随着收入水平提高有一个较大增长。而结合国际发展经验,刘慧[17]指出,人均GDP5 000美元以下时,消费结构处于缓慢升级阶段,人均GDP在5 00013 000美元时,消费结构处于快速升级阶段,在13 000美元以后,消费结构趋于稳定,这一阶段,主要的经济部门从制造业转向服务业,生产者和消费者都开始大量利用高科技的成果。考虑到社会老龄化的影响,茅锐[18]对2002-2009年城镇住户调查数据进行分析,结果表明,消费者年龄是消费结构的重要影响因素,不同年龄居民的消费结构存在明显差异。食品在老人的消费结构中占比较大。因此,随着人口老龄化不断加剧,导致食品的消费份额不断扩大。考虑到宏观消费指标的均值效应和不同收入层次人群的消费偏好的差异性,孙巍[19]选取CHIP2002/2007数据,运用门限回归模型,根据我国城镇居民收入与消费关系的非线性特征划分出不同的收入组群来进行分析,得出了收入分布的变迁对城镇居民消费带来了结构性的转变的结论,其中,食品和边际消费倾向持续走低。陈建宝[20]从收入分配及人口结构角度,利用面板分位数回归方法和非参数可加模型分析了城乡收入差距和人口结构与居民消费结构的关系,表明我国居民消费结构的优劣与城乡收入差距存在反向关系,消费结构的优化要以城乡收入差距的扩大作为代价,而生存型消费支出比例与城乡人口比例成反向关系,说明加快城市化的政策有利于优化居民消费结构。此外,刘毅[21]用珠江三角洲城镇居民住户的调查数据对中产阶层的消费结构进行分析发现,中产阶层的消费结构体现出强烈的发展需要与现实性,重实用、非奢华、不炫耀,2002年起,食品、衣着和居住支出维持在稳定的比例水平。从上述研究结果可以大体看出,随着我国城镇居民收入水平提高、收入分配状况改善、消费群体收入结构变动、老龄化程度加深,会一定程度上造成恩格尔系数降速趋缓。尽管各个侧面都显示了恩格尔系数降速有趋缓趋势,但并没有从城镇居民消费需求行为特征来直接揭示食物支出增长速度与GDP增长速度相近这一怪异现象。反映消费结构与生活水平的恩格尔系数变动是对消费行为的一种反应,因此,定量把握居民消费行为尤其是食品消费变动特征对于恩格尔系数变动的影响具有重要意义。

恩格尔系数是反映与研究居民消费结构与生活水平以及制定及考察民生政策的重要依据之一,恩格尔系数降速趋缓的原因绝不只是由于其本身存在的缺陷。尽管对于恩格尔系数降速趋缓有着各种各样角度的分析,但本文从外界环境约束下为实现效用最大化的消费者消费行为角度分析,从城镇化的大背景下出发,对城镇居民消费行为结构及特征,尤其是食品消费的结构、弹性及未来发展趋势进行研究,从微观层面多角度考虑恩格尔系数异常现象。同时,考虑到我国幅员辽阔,不同地域间存在较大差异,本研究亦会对区域差别因素加以考虑。综上,拟对我国2002-2011年城镇居民消费需求系统进行两阶段(LES-LA/AIDS)跨时期动态分析,综合考量各因素来探讨我国城镇居民的各类消费,尤其是食品内部消费需求结构及品种间相互关系,最终对我国恩格尔系数降速趋缓成因进行分析和把握。

三、 理论框架消费经济学认为,经济因素、环境因素和消费者自身的因素是影响消费者行为的三大主要因素。经济因素从收入和价格方面对消费者行为产生约束;环境因素主要指宏观经济环境、社会文化环境、政治法律环境、自然环境等因素;消费者自身因素则主要指和消费者的生理、心理和行为能力有关的因素。[22]很多学者分别从价格水平、收入水平、政府支出、收入差距水平、不确定性、制度、地域差别[2],[22]~[24]等对我国居民消费行为特征及影响因素进行了研究。结合既有研究成果,并考虑到城镇化这个大背景,本文选用价格、收入、城镇化水平、地域因素以及政府干预为主要变量。考虑到数据的可获得性与自由度要求,不包括消费者个人特征。收入与价格等常见因素不予赘述。

城镇化水平。近年来我国城镇化稳步进行,其经济效应引致人口等生产要素的集中与集聚,带来生产模式及消费方式的改变。同时还伴随着由我国特殊国情产生的人口在城乡之间、地区之间的“候鸟式”迁移行为。因而城镇化对统计意义上城镇人口消费情况,尤其是饮食结构变化升级进程的推动有深刻影响。[24][25]

地域因素。我国国土辽阔,各地区经济发展水平、文化及风俗习惯、自然环境等存在较大差异,因而在分析我国城镇居民的消费需求时,是不能忽视地区间差距问题的,且国家发改委对中、东、西、东北四个区域有不同的功能规划,在宏观调控中发挥的作用不同,对居民消费也有一定影响。从此意义上,为了在消费需求系统分析中便于考虑地区特征,应引入消费的地区划分。[22],[26]

政府干预。政府在一个国家的经济运行中起着重要的作用,近年来,政府支出额稳步提升。无论是作用于生产环节、直接增加社会总需求,或间接增加居民收入水平进而带动消费的购买性支出;还是单方面无偿的主要作用于分配环节的,通过以改善基础设施、社会保障、财政补贴和税式支出等方式增强居民消费能力改善消费预期的转移支付,均对引导消费起着重要作用。[23], [27],[28]尽管对于政府支出对于居民的消费情况究竟是促进还是抑制,即是挤入效应还是挤出效应,目前的学者们由于所用的数据与方法不同而没有得出统一的判断,但可以确定的是,政府的财政政策对于居民的生活水平、消费情况有着显著的影响,尤其是在各地之间,同样的政策可能会因为所实施的外部环境不同而在效果上具有显著的差异。[29]~[31]因而,在消费需求系统分析应将政府干预加以考虑。

将上述三方面影响因素纳入城镇居民消费完整需求系统分析,是本文的创新所在。

四、 模型方法及数据在一般的消费需求系统的计量观察中,面临的普遍问题是由分析对象所包括的消费项目较多而带来的对自由度的影响,以及对观测结果的统计检验结果造成的影响。[26]然而,如果消费者对每个组内商品的偏好排序独立于其他商品的消费量,那么此商品组与其他组是弱可分的,可以构造两阶段预算框架,即假定家庭支出是通过两个阶段进行的。这样,第二阶段的消费意志决定与第一阶段的消费决定是关联的,不仅在理论上具有优越性,还能够解决上述问题。本研究假定食品组内的排序或偏好排序与对衣着、家庭用品、医疗保健、交通通信、文教娱乐、居住的消费状况并无相关,其他组亦如此,即食品组与其他商品组是弱可分的,可进行两阶段消费需求系统分析。

(一) 模型设定本文第一阶段的函数形式选择线性支出系统(LES)模型,具有较强的可分离性假设,但对于我国居民弱可分的消费大项来讲并不是过于受限[32]。第二阶段选取线性近乎理想的消费需求模型(LA/AIDS)来估计我国城镇居民食品组内消费项目的需求支出和价格弹性。

第一阶段:LES模型。

线性支出系统模型是由理查德·斯通最先采用的完整系统模型,该模型直接从给定的支出函数推导而得,存在理论依据,适用于家庭商品和服务大类支出的分析,满足加总性、价格和收入的零次齐次性、对称性以及负定性。

LES模型函数形式如下:

| ${p_i}{q_i} = {p_i}{\gamma _i} + {\beta _i}\left( {x-\sum\limits_k {{p_k}{\gamma _k}} } \right)$ | (1) |

第二阶段:LA/AIDS模型。

AIDS模型是由Deaton和Muellbauer (1980)创建的灵活的需求模型,是从属于“Price-Independent Generalized Log (PIGLOG)”系列的支出函数中导出来的,根据谢泼德引理得出基本形式(2):

| ${w_i} = {\alpha _i} + \sum\limits_j {{\gamma _{ij}}\log {p_j} + {\beta _i}\log \left( {\frac{x}{P}} \right)} $ | (2) |

其中,wi为第i种商品的消费占食品总消费支出额x的比重;x是包括在食品组中所有商品的总支出;pj为食品组中第j种商品或劳务的市场价格。限于样本数量及自由度,本文采用LA/AIDS模型,模型中logP采用斯通价格指数

除去真实支出水平(x/p)和价格(pi)的影响外,如前文分析,我国城镇居民消费行为还受城镇化水平、政府干预、地域因素的影响。采用translating方法将这些变量加入方程(2)中,即转化方程(2)的截距项为

| ${w_i} = {\rho _{i0}} + \sum\limits_1^3 {{\rho _{il}}{z_l}} + \sum\limits_j {{\gamma _{ij}}\log {p_j}} + {\beta _i}\log \left( {\frac{x}{{{P^L}}}} \right) + e$ | (3) |

为使模型满足加总性、齐次性以及对称性,模型参数应分别满足以下约束:

| $\left\{ \begin{array}{l} \sum\limits_i {{\alpha _i}} = 1, \sum\limits_i {{\gamma _{ij}}} = 0, \sum\limits_i {{\beta _i} = 0} \\ \sum\limits_j {{\gamma _{ij}}} = 0\\ {\gamma _{ij}} = {\gamma _{ji}} \end{array} \right.$ | (4) |

由于AIDS模型具有局部凹性特征,因而后续会对其进行检验。

(二) 变量说明及数据描述第一阶段用的数据为2002年至2011年我国31个省城镇居民消费七大类(食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、教育文化娱乐服务、居住,受到数据限制因而仅取七大类)价格分类指数(以2002年为基期)和消费支出年度数据。考虑到中国居民消费的食物多种多样, 但主要食物种类是有限的,其中对居民膳食营养状况起主要影响的有粮食、食用油、蔬菜、肉、蛋、奶和水产品等[33],且这8类食品占城镇居民食品消费的近80%,因而在此基础上进一步从食品中选取了第二阶段所需要的2002年至2011年我国31个省城镇居民消费的粮食、油脂、肉禽及其制品、蛋类、水产品、蔬菜、奶及奶制品、在外用餐八大类的价格分类指数(以2002年为基期)和消费支出年度数据。以上数据均来源于《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》(1993-2005),《城镇生活与价格年鉴》(2006-2012)。而用以替代支出的工具变量我国城镇居民可支配收入的数据来自《中国统计年鉴》(2003-2012)。

此外,为反映城镇化水平,本文选取了各地区城镇化率,即城镇人口比重。为反映政府干预程度,本文主要通过政府财政支出来反映,尽管一些学者直接运用政府支出绝对值进行计算,但其运用的是全国水平的数据[29],或分别将不同区域数据纳入模型进行计算,而后进行比较[23],而考虑到本文将31个省份数据纳入同一模型进行分析,难免地区间由于经济水平的差异而带来财政支出的显著区别,为尽量排除地区间经济水平差异的影响,文中选取了各地政府支出占该地区GDP比。上述数据来均源于《新中国六十年统计资料汇编》(1949-2008)以及我国31个省、自治区、直辖市统计年鉴(2009-2012)。而考虑到区域因素,本文设立虚拟变量,根据国家发改委最新规定,将我国31个省、自治区、直辖市分为四大区域,其中东部包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、山西、甘肃、青海、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区;东北包括辽宁、吉林和黑龙江。

由于城镇化水平、政府干预程度以及区域因素对不同商品(服务)的影响方向及程度不同,此处不对消费需求系统分析中这些变量进行方向预期。同时,由于文中主要考察第二部分食品消费内部结构变动及弹性等特征,因而只在第二阶段加入这三个变量。

五、 测算结果及分析运用stata12.0,采用SUR方法,根据两阶段LES-LA/AIDS系统模型对我国城镇居民食品消费需求系统进行测算。估计过程中,由于因变量是预算比重,方差协方差矩阵是奇异的,因此去掉一个方程,后根据加总性、齐次性、对称性限制等求出被去掉的函数式的相关参数。第一阶段、第二阶段分别把居住、在外就餐两个方程去掉。

(一) 第一阶段城镇居民消费行为分析第一阶段我国城镇居民七大类商品及服务LES模型参数结果及弹性测算结果如表 1所示。经测算,除基本消费量中家庭用品及文教娱乐外,模型中所有估计量及估计的弹性均通过1%水平上的显著性检验。

| 表 1 我国城镇居民消费行为第一阶段LES模型估计 |

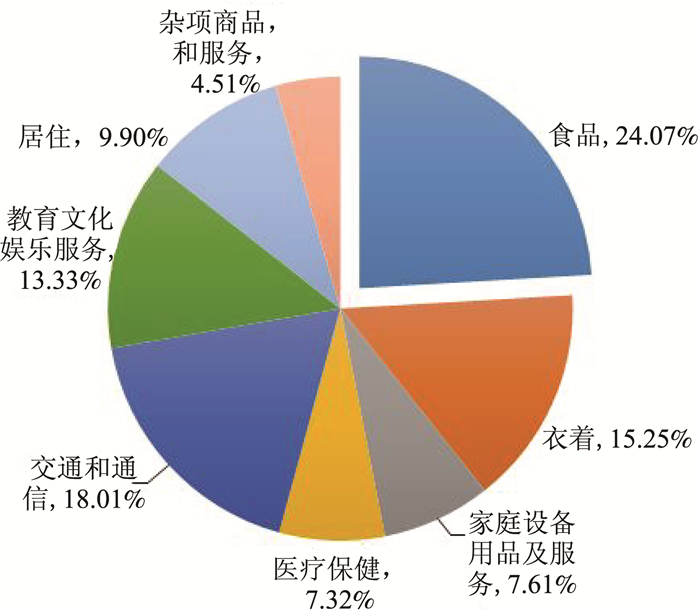

从表 1可知,食品仍占城镇居民边际消费支出最大比例,并且也是总支出中占比最高的项目(如图 3,图 4所示)。从支出弹性来看,在七大消费项目中,家庭用品、交通通信、文教娱乐的支出弹性大于1,属于奢侈品。文教娱乐及交通通信支出的增加是消费生活水平提高的一大标志,因此,城市居民的生活水平是在不断提高。而食品、衣着、医疗保健的支出弹性小于1,说明其属于必需品。而从马歇尔自价格弹性可知,交通通信的自价格弹性系数最大,富有弹性,而其他项目均小于1,缺乏弹性,而粮食的自价格弹性绝对值要大于衣着和医疗保健,表明相比于二者,粮食的消费对价格更为敏感,在收入水平较低的情况下,人们的食品消费可能会被这二者所挤占,对于更好地摄入营养有所影响,因而进行第二阶段食品内部的城镇人口消费研究不仅对于恩格尔系数降速减缓问题研究有所益处,更是对保障人们饮食营养、健康生活有所帮助。

|

数据来源:《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》(2003),《城镇生活与价格年鉴》(2012)。 图 3 2002年我国城镇居民七大类消费结构 |

|

数据来源:《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》(2003),《城镇生活与价格年鉴》(2012)。 图 4 2011年我国城镇居民七大类消费结构 |

第二阶段我国城镇居民八大食品消费项目LA/AIDS模型参数结果如表 2所示,括号内为标准差。除部分交叉价格估计量外,绝大多数的自价格估计量和支出估计量在5%的水平上显著,此外,所有的误差项系数均不显著,表明模型已不存在内生性问题。

| 表 2 我国城镇居民八大食品消费项目的LA/AIDS模型参数结果 |

而文中考虑的城镇化背景、政府干预水平、地域差异亦对食品消费结构产生显著影响。经测算,城镇化率对八大项食品消费均具有显著影响,其中对于油脂、肉禽及制品、水产品、蔬菜具有负向影响,并对于肉禽及制品的影响最大,符合现代城镇居民健康消费观念的转变情况。同时,尽管蔬菜及水产品具有较高的营养,但由于城镇化进程中有大量具有“候鸟式”迁移特征的低收入农民工对于蔬菜、水产品等高品质食物消费较少,使得城镇人口整体消费水平下降。而政府干预对除生活必需品粮食、肉禽及制品外均具有显著影响,但幅度较小。此外,地域因素亦对城镇居民食品消费具有一定影响,但方向及大小具有较大差异。

表 3是食品内部消费的马歇尔价格弹性和支出弹性结果。八项食品消费品的自价格弹性均为负值,符合经济规律,其中粮食、油脂、肉禽及制品、菜类、奶及制品的绝对值小于1,缺乏弹性,是必需品。而蛋类、水产品、在外就餐的自价格弹性的绝对值大于1,受自身价格变动影响较大。而交叉价格弹性显示,肉禽及制品、蛋类、菜类的价格变动对其他食品的需求影响较为显著。此外,各种食品的支出弹性均为正值,表示增加城镇居民可支配收入会增加其消费量。其中粮食、油脂、菜类、奶及制品、在外就餐的支出弹性小于1,尤其是粮食与奶及制品,更是波幅度明显小于其他食品消费项目。而肉禽及制品、水产品支出弹性大于1,属于富有弹性商品,表明随着城镇经济的快速增长和居民收入水平的提高,城镇居民生活水平和消费需求正在发生明显改善。同时,如表 4所示四大区域亦有相似结论。值得注意的是东部地区的粮食消费支出弹性明显低于其他三个区域,这是由于该地区饮食结构中粮食消费比重明显偏低所致。而蛋类在东部和西部地区已经成为劣等品。此外,中部、西部、东北部的海鲜支出弹性明显大于东部地区,这与东部沿海地区资源禀赋和饮食结构密不可分。

| 表 3 我国城镇居民食品消费的马歇尔价格弹性和支出弹性 |

| 表 4 我国四大区域城镇居民八类食品消费支出弹性 |

为更直观地得出城镇化背景下我国城镇居民消费行为变动对不同区域食品消费结构的影响情况,表 5为我国城镇居民2002/2011年8类食品消费支出占食品消费总额之比。其中粮食、油脂、蛋类、菜类、奶及制品在四大区域两期内变动幅度较小,而肉禽及制品在东部、中部以及东北部地区略有下降,但仍居高位,水产品在东部地区下降较大而在西部地区大幅度提升,同时,在外就餐除东部外,在其他三个区域呈飞速提升态势。

| 表 5 2002/2011我国城镇居民消费结构变动比较 |

表 6是我国四大区域城镇居民恩格尔系数变动情况,整体来讲东北部居民恩格尔系数最低,而西部地区恩格尔系数最高,东部和中部处于中间状态。然而,这不仅是与收入与富裕程度有关,更是与消费观念、市场发达程度以及地区资源禀赋与产业结构相关。东北部地区尽管经济发展水平较低,以重工业发展为主,食品加工业与服务业发展水平较低,但该背景导致整体食品价格较低,加之作为农产品主产区的资源禀赋优势,居民在食品消费方面支出较少。而西部地区经济较为不发达,限制于地理条件导致大量农作物高价引入,同时由其资源禀赋而导致的肉食饮食习惯造成了西部地区城镇居民食品支出较高。东部和中部地区经济发达,城镇居民消费观念较先进,更加追求绿色健康的食品,加之市场化水平高,地处中心区域或沿海,交通运输业发达,能够满足消费者的高质高价的享受型需求。此外,由于这两个区域经济发达,大量农民工涌入,据有关资料显示,农民工的恩格尔系数显著高于城镇居民,因而也一定程度上拉高了这两个区域的恩格尔系数。

| 表 6 2002-2011我国四大区域城镇居民恩格尔系数变动情况 |

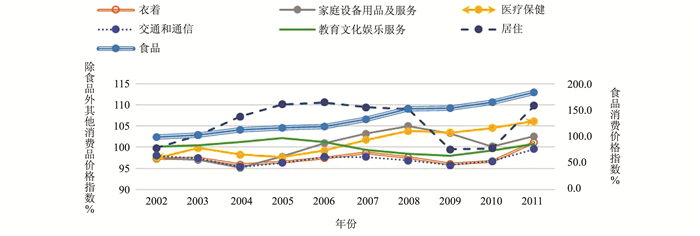

通过前文的分析,肉禽及制品、在外就餐已经成为我国各地城镇居民食品消费中占比最高的项目,尤其是在外就餐,在经济飞速发展、城镇化的大背景下随着人们消费模式的改变已经成为重要食品摄入渠道,而这两者的支出弹性高于作为必需品的粮食、油脂、菜类、奶及制品等,加之人们消费水平的升级以及对健康高蛋白食品的追求,支出弹性最高的水产品逐步成为人们的宠儿,这些都一定程度上增加了人们在食品方面的支出。此外,近些年食品价格水涨船高,如图 5中2002-2011年间全国七大类消费品的价格指数变动情况所示,除食品外其他六类消费品的价格指数均在10%以内上下波动,并在2010年起才开始全面上涨,而食品价格指数则一直处于上升趋势,且由于食品的初始价格较低,2011年食品价格较2002年已上涨84%,亦对恩格尔系数降速趋缓造成较大影响。然而食品价格增幅较大亦很大部分是由食品消费结构的变动即需求的变动导致的产品供给结构变化及其成本变化而产生的。而袁志刚[34]的研究中也指出,食品价格上涨并不直接导致食品类消费比重的显著变化,城镇居民倾向于改变消费数量或消费模式来应对食品价格上涨造成的压力。

|

数据来源:《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》(2003-2005)、《城镇生活与价格年鉴》(2006-2012)。 图 5 2002-2011年全国城镇居民七大类消费品(以2002年为基期)价格指数变动情况 |

本文从恩格尔系数降速趋缓为出发点分两阶段运用2002-2011年31省面板数据对我国城镇居民消费行为进行考察,主要结论概括如下:

第一,我国城镇居民生活水平及消费结构不断升级,但食品仍是各类商品中边际消费支出最大的种类,并且也是总支出中占比最高的项目,是居民生活中最重要的组成部分。

第二,城镇化背景、政府干预水平对食品消费结构产生显著影响,其中,城镇化效果最为显著,政府干预最弱。表明我国城镇化进程快速推进的过程中城镇居民食品消费结构将会不断发生改变,加之政府对市场的适当干预,更加有助于食品市场的活力。

第三,不同地区之间食品消费结构具有各自鲜明的特点,中部、西部、东北部、东部四个区域城镇居民总支出弹性递减。同时,各类产品的支出弹性具有一定差异,造成消费结构和食品支出的变化。此外,区域差异的形成亦受消费观念、市场发达程度以及地区资源禀赋与产业结构的影响。

第四,肉禽及制品、在外就餐已经成为我国各地城镇居民最重要的食品消费对象,尤其是在外就餐,营养健康的水产品亦逐渐成为新宠。消费结构的变动及其所对应的较大支出弹性造成了恩格尔系数变动趋缓的主要成因。

基于此,本文提出以下几点建议:首先,采取切实可行的措施稳定食品价格。食品仍然在我国居民生活消费中占主要部分,稳定食品价格,有利于保障消费者尤其是低收入群体的生活水平的提高。其次,发挥市场在资源配置中的决定性作用固然重要,政府的调控也有必要,政府主要发挥对食品质量安全监控及健康饮食观念引导功能,并保障公平。最后,对不同区域因地制宜挖掘资源禀赋,开发各区域消费潜力。

| [1] | 张祖群. 从恩格尔系数到旅游恩格尔系数:述评与应用[J]. 中国软科学, 2011, S2: 100–114. |

| [2] | 甘健胜, 黄泽民. 城镇居民恩格尔系数降速放缓趋势及其因素分析--基于运用分形分析方法的研究[J]. 管理世界, 2006(12): 152–153. |

| [3] | 姜国刚. 恩格尔系数失灵的若干影响因素分析[J]. 华东经济管理, 2012(3): 99–101. |

| [4] | 张晓波. 中国城镇化与扩大消费增长一个结构主义视角的分析[J]. 经济问题, 2014(2): 40–45. |

| [5] | 符想花. 恩格尔系数在我国应用的缺陷及原因分析[J]. 经济经纬, 2003(5): 129–131. |

| [6] | 王少飞. 用恩格尔系数衡量居民生活水平的可行性研究[J]. 统计研究, 2002(6): 19–22. |

| [7] | 史登峰, 封志明. 从国外食物消费的发展进程看中国小康社会的食物消费[J]. 资源科学, 2004(3): 135–142. |

| [8] | 吴瑾, 周博雅. 改革开放以来我国居民消费结构的动态分析[J]. 统计与决策, 2011(11): 132–134. |

| [9] | 齐福全, 陈孟平. 京津沪农村居民消费需求变动的实证分析[J]. 中国农村经济, 2005(3): 53–59. |

| [10] | 王恩胡, 李录堂. 中国食品消费结构的演进与农业发展战略[J]. 中国农村观察, 2007(2): 14–25. |

| [11] | 国务院发展研究中心课题组, 刘世锦, 陈昌盛, 许召元, 等. 农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J]. 经济研究, 2010(6): 4–16, 41. |

| [12] | 杨立雄, 胡姝. 城镇居民最低生活保障标准调整机制研究[J]. 中国软科学, 2010(9): 33–46. |

| [13] | 宁亚芳. 西部民族地区人口政策缓贫效果检验[J]. 中国人口科学, 2014(6): 84–95, 128. |

| [14] | 尹海洁, 唐雨. 贫困测量中恩格尔系数的失效及分析[J]. 统计研究, 2009(5): 54–58. |

| [15] | 李辉尚, 许世卫, 孔繁涛, 等. 中国城镇居民食物消费变迁特征分析[J]. 中国食物与营养, 2015(5): 40–45. |

| [16] | 王恩胡, 李录堂. 中国食品消费结构的演进与农业发展战略[J]. 中国农村观察, 2007(2): 14–25. |

| [17] | 刘慧. 居民消费结构升级:经济史呈现的一般规律及中国的轨迹[J]. 经济问题探索, 2013(6): 9–14. |

| [18] | 茅锐, 徐建炜. 人口转型、消费结构差异和产业发展[J]. 人口研究, 2014(3): 89–103. |

| [19] | 孙巍, 杨程博. 收入分布变迁与消费结构转变--基于门限模型的非线性计量分析[J]. 数理统计与管理, 2015(2): 307–315. |

| [20] | 陈建宝, 李坤明. 收入分配、人口结构与消费结构:理论与实证研究[J]. 上海经济研究, 2013(4): 74–87. |

| [21] | 刘毅. 中产阶层消费结构变迁及特征--基于珠江三角洲城镇住户调查的分析[J]. 经济学家, 2008(3): 86–91. |

| [22] | 田青, 马健, 高铁梅. 我国城镇居民消费影响因素的区域差异分析[J]. 管理世界, 2008(7): 27–33. |

| [23] | 储德银, 经庭如. 我国城乡居民消费影响因素的比较分析[J]. 中国软科学, 2010(4): 99–105. |

| [24] | 周竹君. 当前我国谷物消费需求分析[J]. 农业技术经济, 2015(5): 68–75. |

| [25] | "城镇化进程中农村劳动力转移问题研究"课题组, 张红宇. 城镇化进程中农村劳动力转移:战略抉择和政策思路[J]. 中国农村经济, 2011(6): 4–14, 25. |

| [26] | 穆月英, 笠原浩三, 松田敏信. 中国城乡居民消费需求系统的AIDS模型分析[J]. 经济问题, 2001(8): 25–28. |

| [27] | 薛鹏, 徐康宁. 中国政府消费与城乡居民消费状况比较研究:1978-2010[J]. 上海经济研究, 2012(6): 51–66. |

| [28] | 何忠伟, 刘志雄, 刘芳. 基础设施影响中国食品市场发育的实证分析:1978-2002[J]. 中国农村经济, 2008(1): 69–75, 80. |

| [29] | 靳春平. 财政政策效应的空间差异性与地区经济增长[J]. 管理世界, 2007(7): 47–56, 171. |

| [30] | 张峁, 王青, 杨帆. 改革开放30年政府支出对城乡居民生活水平影响效应分析--基于TVP模型的实证研究[J]. 经济与管理研究, 2010(7): 15–23. |

| [31] | 李斌, 李拓, 朱业. 公共服务均等化、民生财政支出与城市化--基于中国286个城市面板数据的动态空间计量检验[J]. 中国软科学, 2015(6): 79–90. |

| [32] | 屈小博, 霍学喜. 农户消费行为两阶段LES-AIDS模型分析--基于陕西省农村住户的微观实证[J]. 中国人口科学, 2007(5): 80–87, 96. |

| [33] | 封志明, 史登峰. 近20年来中国食物消费变化与膳食营养状况评价[J]. 资源科学, 2006(1): 2–8. |

| [34] | 袁志刚, 夏林锋, 樊潇彦. 中国城镇居民消费结构变迁及其成因分析[J]. 世界经济文汇, 2009(4): 13–22. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18