自2004年以来我国粮食产量持续增长,到2014年已达60 710万吨,顺利实现了“十一连增”。粮食的连年丰收,为国民经济的平稳发展提供了有利的支撑。但是随着工业化、城镇化的不断推进,我国粮食供求总体仍然偏紧,确保我国粮食安全的任务仍然非常艰巨,如何提高粮食产量仍是一个长期不断深入的话题。播种面积是决定粮食产量的两大直接因素之一,稳定的播种面积是实现我国粮食安全的重要保障。

现有学者关于我国粮食播种面积的研究主要集中在两个方面,第一,使用基本的统计分析方法描述不同时期以及不同地区粮食作物播种面积的变化情况(刘玉杰等,2007;杨春,2009;杨万江等,2011;邓宗兵等,2013;付雨晴等,2014;李炎子,2014)。[1-7]第二,实证研究粮食播种面积的影响因素,梁子谦等(2006)利用1978-2003年全国层面的时间序列数据运用因子分析的方法得出影响粮食播种面积的主要因子有资源与科技、比较收益和政策。[8]钟甫宁等(2007)研究了1979-2005年我国水稻生产布局的影响因素,结论认为各区域水稻生产相对于替代作物净收益的差异直接影响了水稻的区域布局。[9]星焱等(2013)利用全国农产品成本收益数据得出种粮收益、财政支农、产业结构等因素都能显著影响粮食播种面积。[10]

前人的研究成果给本文提供了许多有益的启示,但同时也存在一些不足。第一,没有在一个较长的研究样本期内刻画出粮食播种面积以及其在农作物播种面积中所占比重的动态变化过程,尤其是少有关注主产区不同粮食作物播种面积变化情况的研究;第二,多数文章在分析粮食播种面积影响因素时,没能把粮食价格作为解释变量纳入到模型中。综合现有前人的研究成果,本文的研究思路是:首先利用核密度估计等统计分析方法从总体上、主要品种和主要产区三个层面上描述1985-2013年我国粮食播种面积及其在农作物总播种面积中所占比重的动态变化情况;其次,构建省级面板数据模型分析影响我国粮食播种面积的因素;最后,在此基础上提出相应的政策建议。

一、 研究方法和数据来源 (一) 研究方法 1. 核密度估计在统计学中,根据样本数据的信息来推断总体分布常有参数估计和非参数估计两种方法。相较于参数估计方法而言,非参数估计不需要事先对样本数据的分布附加假定便可得到其密度函数的表达式,从而可以更好地描述样本数据的分布形态。Rosenblatt于1956年提出的核密度估计就是非参数估计的一种[11-12],它的基本原理是:假设X1、X2、……Xn是X的样本观测值,经验分布函数为

| $ \begin{array}{l} f(x) = [{F_N}(x + h)-{F_N}(x-h)]/2h = \\ \frac{1}{{2h}}(\frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^N {I(x -h \le {x_i} \le x + h)} )\\ = \frac{1}{h}\frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^N {(\frac{1}{2}I( -1 \le \frac{{x -{x_i}}}{h} \le 1))} = \\ \frac{1}{{Nh}}\sum\limits_{i = 1}^N {{K_0}(\frac{{x - {x_i}}}{h})} \end{array} $ |

其中h是带宽,K(·)是核函数,本文选择的带宽是EVIEWS 6.0软件提供的默认值,核函数选择最常用的高斯核函数。

2. Nerlove适应性价格预期模型适应性价格预期理论假定农产品供给对价格的反应有时间上的滞后性,因此农业生产决策行为是根据上期实际价格和自己的价格预期决定的。由适应性价格预期理论推导得出的Nerlove适应性价格预期模型常被用来考察农户的生产供给行为,它首先设定供给函数为Yt=α0+α1Pt*,而适应性价格预期的形式为:Pt*=Pt-1*+β(Pt-1-Pt-1*),其中Yt代表t期粮食播种面积,Pt*和Pt-1*分别代表t期和t-1期农民对粮食的预期价格,Pt-1是t-1期粮食实际价格,联立上述二式得到Nerlove适应性价格预期模型的基本形式为:Yt=α0β+α1βPt-1+(1-β)Yt-1。

(二) 数据来源本文所涉及的观察对象为除香港、澳门、台湾以外的中国大陆31个省级行政单位,所使用的农作物播种面积、粮食播种面积数据均源于1986-2014年《中国农村统计年鉴》。需要说明的是,1985-1996年重庆市和1985-1987年海南省的数据分别来源于相应年份的《四川统计年鉴》《广东统计年鉴》以及《新中国60年统计资料汇编》。

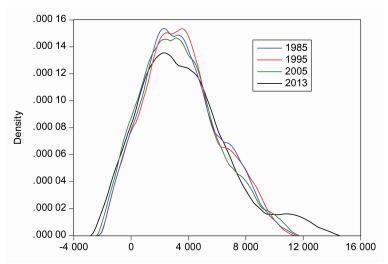

二、 粮食播种面积变化分析 (一) 粮食总播种面积变化分析图 1显示的是1985-2013年各省份粮食播种面积分布的变化情况。1985-2013年,我国粮食播种面积的核密度分布表现为以下几个特征:第一,分布整体略向右侧移动,表明样本均值变大。1985-2013年各省份粮食平均播种面积从351.10万公顷增加到361.15万公顷,增长了2.86%。第二,右尾逐渐变长,右侧坡度变平缓,表明粮食播种面积大省数目的增多。1985年我国没有粮食播种面积超千万公顷的省份,播种面积超400万公顷的省份有9个;而2013年黑龙江和河南两省粮食播种面积就已分别达到了1 156.44万公顷和1 008.18万公顷,有12个省份粮食播种面积超过400万公顷。第三,分布的峰值不断下降,曲线的开口变大,表明样本的离散程度增大,即不同省份之间粮食播种面积的差距有所扩大。近三十年来我国在涌现出一些粮食播种面积大省的同时,也有一些省份粮食播种面积有所萎缩。1985年西藏自治区粮食播种面积最少,为19.41万公顷,而到2013年西藏、上海和北京的播种面积均低于这一数值。

|

图 1 我国粮食播种面积的分布演进 |

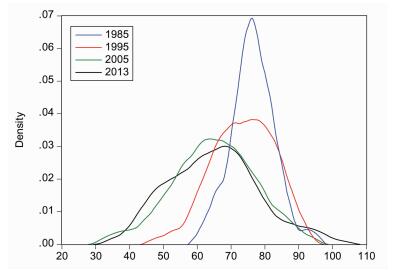

图 2显示的是1985-2013年各省份粮食播种面积在农作物播种面积中所占比重的分布变化情况。在样本期内,分布曲线的峰值大幅下降,同时曲线向左侧平移,对应着我国各省份粮食播种面积在农作物播种面积中平均占比由1985年的76.45%减少到2013年的64.98%;分布向两侧延伸,形状由陡峭变得扁平,即不同省份间粮食播种面积占比数值的离差增大;分布的左尾厚度增加,表明粮食播种面积占比较低省份数目的增加。1985年各省粮食播种面积占比均在60%以上,最大的是西藏(92.38%),最小的是上海(63.05%),黑龙江、吉林等8个省市的占比亦在80%以上;而2013年粮食播种面积占比小于60%的省份就已达到了11个,最小的是上海(44.66%),占比大于80%的仅有吉林、山西、黑龙江三省。

|

图 2 我国粮食播种面积在农作物播种面积中占比的分布演进 |

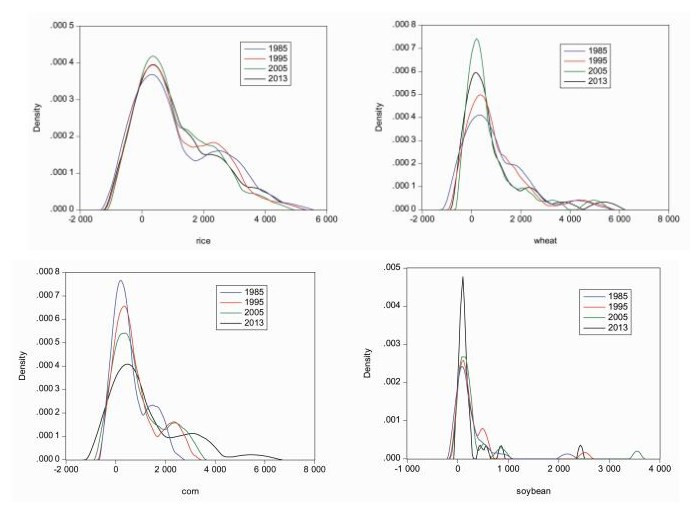

不同粮食作物播种面积的变化也是各具特点(图 3)。对于稻谷而言,1985年和1995年其密度分布呈现明显的双峰形态,左峰为主峰,远高于右峰;2005年右峰坍塌,左峰继续升高,这表明一些播种面积较大省份向较低水平演进。小麦的密度分布是多峰形态,左峰作为主峰不断升高,尤其在2005年分布曲线的左峰突然变陡峭,这主要是因为1997-2004年期间全国小麦播种面积逐年递减,多个省份小麦播种面积迅速萎缩。玉米的密度分布为双峰形状,主峰左峰远高于右峰。从1985-2013年,左峰峰值明显下降,右峰向右侧移动,两峰的间距扩大,同时右尾向右侧延伸,代表播种面积较大省份数目的增多。1985年我国玉米播种面积超百万公顷的省份有7个,但只有山东超过200万公顷;而到2013年播种面积超过300万公顷的省份就有6个,其中黑龙江达544.75万公顷。1985-2013年,我国玉米播种面积快速增加,各省份平均播种面积由59.20万公顷增加到117.16万公顷,增长了97.91%。大豆密度分布也是多峰形态,左峰是主峰,右侧有数个并不连续的低峰。2013年左侧主峰迅速隆起,峰值陡然升高,意味着一些省份大豆播种面积在减少。

|

图 3 稻谷、小麦、玉米、大豆播种面积的分布演进 |

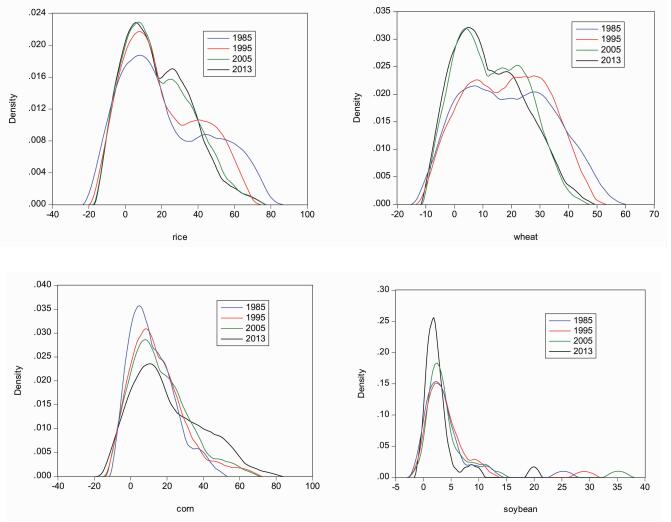

图 4显示的是四种粮食作物各自播种面积在农作物播种面积中所占比重的分布变化情况。稻谷的密度分布保持着较为明显的双峰特征,主峰左峰的峰值先增加后减少,右峰不断向左峰靠近且高度上升,对应着各省稻谷播种面积平均占比由1985年的22.93%下降到2013年的18.10%。小麦的密度分布也是双峰形状,1985-1995年两峰高度较为接近,到2005年左峰显著隆起,对应着整个样本期内各省小麦播种面积平均占比由19.54%减少到13.28%。玉米密度分布的双峰形态与稻谷和小麦相比并不明显,样本期内左峰峰值不断减少,同时右尾随之变长变厚,对应着各省玉米播种面积平均占比由1985年的12.23%增加到2013年的20.37%。大豆播种面积占比的密度分布和其播种面积密度分布的特征基本一致,反映出一些省份大豆播种面积占比的下降。出现这种现象的原因主要在于近年来国产大豆利润不高,而价格低廉的进口大豆又大量涌入国内市场抢占市场份额,导致许多农户大豆生产积极性不高,纷纷放弃种植大豆转而种植其他作物。

|

图 4 稻谷、小麦、玉米、大豆播种面积在农作物播种面积中占比的分布演进 |

从全国层面来看,相比于1985年,2013年粮食播种面积增加的省份有13个,这些省份粮食播种面积的平均增幅达到25.93%,增幅最大的是内蒙古和黑龙江。而播种面积下降的其余18个省份平均降幅达到24.55%,尤以北京、浙江和上海降幅较大。相比于1985年,2013年粮食播种面积在农作物播种面积中占比增加的省份仅有黑龙江、山西、吉林、内蒙古和安徽,其余省份粮食播种面积占比均呈现不同程度的下降。

从主产区的角度来看,在13个主产区省份中,有6个省份粮食播种面积出现下降,平均降幅达到8.59%;有9个省份粮食播种面积在农作物播种面积中占比出现下降,其中湖北、湖南和四川的占比减幅均在10%以上。

| 表 1 1985年和2013年不同省份粮食播种面积变化情况 |

1985-2013年,我国稻谷播种面积下降的13个省份中有10个位于主产区,其中东南沿海优势区的6省市稻谷播种面积的平均降幅达到了40.91%;长江流域优势区中的四川、贵州、湖南、湖北平均降幅为14.58%。主产区中稻谷播种面积增加的省份主要是东北3省,其中黑龙江增长了714.95%。从占比的变化情况来看,占比下降的16个省份中有13个位于主产区。主产区中东南沿海优势区6省市占比的下降幅度均超过11%,长江流域优势区中的贵州、云南、四川3省下降幅度也在10%以上,占比增加的地区仍是东北3省。

对于小麦而言,全国仅河北、安徽、河南和贵州4省小麦播种面积有所增加。东北、西北和西南3个优势区均出现不同程度的下降,其中吉林和黑龙江的降幅更是分别达到100%和93.47%。从占比上看,仅河北、安徽和江苏3省小麦播种面积占比增加,其余地区小麦占比均下降,其中西北优势区6省份占比下降幅度均在10%以上。

对于玉米而言,全国仅北京、上海、江苏和四川4省市玉米播种面积有所下降。播种面积增幅较大地区是北方春玉米区,该区6省份播种面积增幅基本在100%以上,宁夏和内蒙古更是超过630%。从占比上来看,占比下降的省份主要位于西南玉米区,但降幅最大的贵州也仅下降了5.17%。北方春玉米区的占比增幅大都在15%以上,内蒙古占比增幅最大,为34.43%。

对于大豆而言,全国有11个省份播种面积增加,但主要集中在西南和江浙地区,而东北和内蒙古优势区以及黄淮海优势区两大大豆主产区有一半以上的省份播种面积出现下降,其中山东和辽宁降幅均超过70%。从占比上来看,主产区中的黄淮海优势区6省和内蒙古占比增加;而东北3省大豆占比均下降,作为我国大豆第一大主产省的黑龙江,尽管2013年大豆播种面积比1985年增长了12.10%,但是占比却下降了5.34%。

| 表 2 1985年和2013年主要粮食作物主产区播种面积变化情况 |

本文使用1985-2013年省级面板数据构建Nerlove适应性价格预期模型研究粮食播种面积变化的影响因素。模型的具体形式如下:

LnYit=β0+β1LnY(-1)it+β2LnY(-2)it+β3LnP(-1)it+β4LnFNit+β5LnSZit+β6LnCZ(-1)it+eit

其中Yit代表粮食播种面积;Y(-1)it和Y(-2)it分别表示滞后一期和滞后二期的Yit,反映了前期粮食实际生产情况对本期粮食生产的影响;P(-1)it代表滞后一期的粮食价格,分别用粮食收购价格指数(1985-1999年)和粮食生产价格指数(2000-2013年)来表示;FNit代表产业结构,用非农产值在地区生产总值中所占的比重来表示,它反映的是非农产业对农业的替代;SZit代表成灾受灾比,用当年农作物成灾面积和受灾面积之比来表示;CZit代表中央财政支农力度,用各省份农业财政支出占地方一般预算支出中的比重来表示,由于我国不少省份粮食直补金额依据当年粮食实际播种面积进行计算发放,政策的影响具有滞后性,因此模型中使用的是该变量的滞后项;eit是模型的随机扰动项。由于在模型中,对变量取自然对数并不会改变变量之间的关系,且可以避免变量之间的剧烈波动,同时还能在一定程度上消除异方差的影响,因此对上述的解释变量和被解释变量均做对数化处理。

本模型使用的是1985-2013年全国29个省份的面板数据。值得说明的是,与前文进行核密度估计时处理的方法不同,由于重庆市和海南省部分年份某些解释变量数据缺失,难以根据现有资料将之准确地分别从四川省和广东省的数据中分离开来。为保证统计口径前后一致,参照多数学者的做法,将重庆市和海南省的相关数据分别并入到四川省和广东省。

由于解释变量中存在被解释变量的滞后项,这种面板数据模型被称为动态面板模型。对于动态面板模型,普通最小二乘估计得出的估计量有偏且不一致,极大似然估计得出的估计量虽一致,但却依赖于模型设定的初值,初值条件选择错误会使得参数估计有误。Blundell和Bond提出的差分广义矩估计(FD-GMM)可以有效解决这一问题。[13]

表 3是模型的估计结果,Hausman检验结果表明模型接受个体固定效应模型;Wald统计量表明模型联合检验的显著性较高;自相关检验表明模型不存在一阶和二阶自相关;Sargan检验结果表明本文选用的矩约束条件是有效的。

| 表 3 粮食播种面积影响因素估计结果 |

粮食价格对粮食播种面积有着显著正向影响。粮食价格直接影响到农民的种粮决策与行为,粮食价格的剧烈波动会增加粮食生产的不稳定性。自2004年开始,我国相继对稻谷和小麦实行了最低收购价政策,通过采取托市收购的方式保障了种粮农户生产的粮食始终能以高于市场价格的最低收购价进行出售。该项政策实施以来,最低收购价不断提高,集贸市场的粮食价格也相应随之“水涨船高”。虽然粮食价格不断走高,但相比于工业品和经济作物等其他一些农产品,粮食生产的比较效益仍然较低。[14]如果要保障粮食生产,就必须充分发挥粮食价格的杠杆作用,调动农民种粮的积极性。

非农产值在地区生产总值中所占的比重对粮食播种面积有负向影响。俗话说“务农一年不如打工一月”,随着农民外出就业门路的增多和劳动力工资的提高,而农业生产资料成本上升、种粮比较利益较低的问题显露,一些农民纷纷放弃农业生产,转而从事非农产业,农村青壮年流失,出现了“空心村”“386199部队”、农村劳动力老龄化以及土地的“非农化”等一系列现象[15],再加上城镇化的快速推进也挤占了一定的农业生产用地,这些因素无疑对粮食的稳定生产带来了挑战。

成灾受灾比对粮食播种面积有着负向影响。我国是世界上受农业自然灾害影响最严重的国家之一,农业生产长期受到旱灾、洪涝、低温冷冻等自然灾害的不利影响。而且随着全球变暖,近年来极端气候事件频繁发生,诸如2011年的厄尔尼诺现象导致了西南五省“世纪大旱”,作物受旱达到7 907万亩。2013年我国农作物受灾面积、成灾面积和绝收面积分别占到了农作物播种总面积的19.04%、8.69%和2.33%。尽管我国政府在防灾减灾上做了大量工作,但是自然灾害对粮食生产的危害值得时刻重视。

财政支农力度对粮食播种面积有着显著的正向影响。由于粮食生产面临着自然风险和市场风险的双重压力,需要政府加以扶持。多年来我国政府不断加强对粮食的政策扶持力度,在粮食方面实行了种粮直补、良种补贴、农资综合直补、粮食最低收购价格政策等多种形式的国内支持政策;而且支持力度不断加大,2013年种粮直补等四大补贴的补贴额达到1 665.5亿元,是2004年实施伊始的11倍多。扶持政策的持续性和稳定性以及财政支农力度的不断加大,有效地促进了粮食生产。

四、 结论和政策建议 (一) 基本结论本文通过使用核密度估计等统计分析的方法从总体上、主要品种和主要产区三个层面研究了1985-2013年我国粮食播种面积的动态变化情况,并在此基础上实证研究影响我国粮食播种面积的基本因素,得到以下基本结论:(1)自1985年来,我国粮食播种面积总体增长,但区域间有所差异,不同省份间播种面积的差距扩大。尽管粮食播种面积绝对数量在增长,但是粮食播种面积在农作物播种面积中的比重却呈下降态势。(2)不同品种粮食作物播种面积的变化各具特点,部分主产区粮食播种面积有下降的趋势。(3)上一期粮食价格和粮食播种面积、财政支农力度对本期粮食播种面积有着正向影响,非农产值在地区生产总值中的比重、成灾受灾比对本期粮食播种面积有着负向影响。

(二) 政策建议稳定的粮食播种面积是我国粮食安全的重要保障前提之一。尽管随着科技进步,我国粮食单产不断提高,但是如果没有稳定的粮食播种面积作保障,我国粮食安全问题仍然是“无水之源、无本之木”。《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》指出,我国耕地面积要保持在18亿亩以上,粮食播种面积要稳定在16亿亩以上。2013年我国耕地面积为20.27亿亩,粮食播种面积为16.79亿亩,均在“红线”以上,但是这并不意味着我国粮食播种面积非常稳定牢固,一系列潜在的不稳定因素都有可能对其构成挑战。20世纪80年代的“压粮扩经”、1997-2003年粮食价格低迷等都曾造成了我国粮食播种面积的短暂下降。“稳定粮食生产,保障粮食供给”仍然应该是我国政府长期坚持不懈努力的目标。基于此,本文提出以下几点政策建议:第一,坚持粮食播种面积的“底线思维”,执行严格的耕地保护措施,藏粮于田。十三亿人口的吃饭问题决定了我国要时刻绷紧粮食生产这根弦,只有坚持粮食播种面积的“底线思维”,才能充分考虑到粮食生产中的风险和“不测”,做到有备无患,保证我国粮食生产在任何突发情况出现时都能够游刃有余。这需要守住粮食播种面积16亿亩的底线不动摇,同时还要严格执行耕地的占补平衡制度,在坚持我国粮食生产用地数量平衡的同时也要兼顾质量平衡。第二,着力稳定主产区粮食播种面积。粮食主产区是我国粮食生产的主体,抓住了主产区就抓住了粮食安全的根本,要防止主产区变化成粮食平衡区。一方面要对主产区采取力度更大、针对性更强的政策措施,加大中央财政对粮食主产区的财政支持力度,在资金、项目上向主产区倾斜;另一方面积极探索主销区对主产区的利益补偿机制。第三,加大农田的基础设施建设。要注重农田的基本建设,提高高标准农田的比例,大力改造中低产田,提高地力;此外还要加强水利设施建设,增强粮食用地的抗旱防涝、抗灾减灾能力。第四,加强政府的引导和监管。虽然农民种植行为具有自主权,但是政府可以根据各自实际情况需要,按照资源优化配置的原则积极引导农业生产结构的调整,尽量将农业结构调整限制在种植业内部,努力避免大规模的土地的“非农化”“非粮化”及其带来的粮食播种面积在全国层面上的大起大落。

| [1] | 刘玉杰, 杨艳昭, 封志明. 中国粮食生产的区域格局变化及其可能影响[J]. 资源科学, 2007(2): 8–14. |

| [2] | 杨春.中国主要粮食作物生产布局变迁及区位优化研究[D].杭州:浙江大学管理学院, 2009. |

| [3] | 杨春, 陆文聪. 中国粮食生产空间布局变迁实证[J]. 经济地理, 2008(5): 813–816. |

| [4] | 杨万江, 陈文佳. 中国水稻生产空间布局变迁及影响因素分析[J]. 经济地理, 2011(12): 2086–2093. |

| [5] | 邓宗兵, 封永刚, 张俊亮, 等. 中国粮食生产区域格局演变研究[J]. 农业技术经济, 2013(9): 108–114. |

| [6] | 付雨晴, 丑洁明, 董文杰. 气候变化对我国农作物宜播种面积的影响[J]. 气候变化研究进展, 2014(2): 110–117. |

| [7] | 李炎子.我国种植业空间布局演变(1978-2009)[D].北京:中国农业大学经济管理学院, 2014. |

| [8] | 梁子谦, 李小军. 影响中国粮食生产的因子分析[J]. 农业经济问题, 2006(11): 19–22, 79. |

| [9] | 钟甫宁, 刘顺飞. 中国水稻生产布局变动分析[J]. 中国农村经济, 2007(9): 39–44. |

| [10] | 星焱, 胡小平. 中国新一轮粮食增产的影响因素分析:2004~2011年[J]. 中国农村经济, 2013(6): 14–26. |

| [11] | 刘靖, 张车伟, 毛学峰. 中国1991~2006年收入分布的动态变化:基于核密度函数的分解分析[J]. 世界经济, 2009(10): 3–13. |

| [12] | 高铁梅. 计量经济学分析方法与建模[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009 . |

| [13] | 陈飞, 范庆泉, 高铁梅. 农业政策、粮食产量与粮食生产调整能力[J]. 经济研究, 2010(11): 101–114, 140. |

| [14] | 李首涵, 何秀荣, 杨树果. 中国粮食生产比较效益低吗?[J]. 中国农村经济, 2015(5): 36–43, 57. |

| [15] | 尹成杰. 粮安天下[M]. 北京: 中国经济出版社, 2009 . |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18