2. 华南理工大学 亚热带建筑科学国家重点实验室,广东 广州 510640

2. Guangzhou Financial Services Innovation and Risk Management Research Base, Guangzhou 510640, Guangdong, China

我国高等学校校园规划的校园规模指标一直遵循1992年版高校教育司颁布的《高等学校建筑规划面积指标》(以下简称“92指标”),之后没有颁布过新版的高校校园规划规范。我国高等教育规模经历了三次大提升之后,如今一本高校学生数量基本在2万至3万人。[1]2013年,国内高校学生人数居首位的吉林大学在校学生人数已达到6万8千余人,而“92指标”中的校园规模综合性大学最大为5 000人,与现状实际高校学生人数差距甚远,已无法适应时代发展需求。

多位专家已对校园规模问题发出了呼吁,指出新建校园用地规模需要得到合理控制。[2-8]以往的校园用地规模研究大多为定性研究,提出新理念、新思路[9-11],也有个别对校园局部功能建筑面积尺度规模进行定量研究[12],而针对校园总体用地规模的研究较少,且缺乏对使用者评价的调查。

一、 研究概况 (一) 我国高等学校用地规模指标规范及规定关于高等学校校园面积规模的具体指标,教育部 1972 年 12 月颁发了《一般高等学校校舍规划面积定额(试行)》,又于 1984 年 4 月印发了《关于调整补充“一般高等学校校舍规划面积定额”的意见》。1992 年 8 月 1 日起,针对大学基础建设水平的提高,国家教委负责修订的《普通高等学校建筑规划面积指标》正式施行,对大学校舍面积指标作出了统一规定。1992年高校教育司颁布的《普通高等学校建筑规划面积指标》规定,总用地指标综合性大学三大指标合计为54~68 m2/生,同时规定了十一项校舍的规划建筑面积总指标。

1994年6月第二版《建筑设计资料集》第三册的“高等学校”章节中,有关“高校校园推荐土地利用定额”的规定也与“92指标”基本相符。[13]2013年3月由中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会颁布的《绿色校园评价标准》中规定,普通高等学校中心城地区生均用地一般为35m2/生,中心城外地区生均用地一般为47 m2/生,提倡节约型的校园用地规划。

建设部《高等学校建筑规划面积指标》颁布于1992年,教育部《普通本科学校设置暂行规定》颁布于2006年,教育部规范颁布的时间比建设部规范晚。将两种规范中关于高等学校用地和建筑规模的数据进行对比可知。教育部规定本科院校生均占地面积至少60m2/生,此数值为“92指标”中的均值。教育部规定普通本科学校的生均校舍建筑面积应达到30平方米以上,此数值为“92指标”中的较高值。从以上分析可以看出,教育部规范数据基本参照建设部规范,对高校建设发展起到重要指导作用。

(二) 已有相关研究近10年来,不乏围绕“92指标”的讨论和调整的尝试,但大多在理念方面进行定性探讨,至今尚无明确的定量结论。李旭、赵万民(2009)质疑大学校园之“大”的必要性,在建筑层数增高和高校后勤社会化的背景下,提出公共设施、后勤服务设施、休闲娱乐设施共享的理念。[14]

2003年,华南理工大学陈向荣撰写了硕士论文《大学校园主要规划指标初步研究》。文中对美国、英国、德国、日本等多国部分高校的校园用地规模进行了案例研究,并与中国高校校园用地规模现状进行对比,初步探讨“92指标”中已不符合当今现实条件的部分。根据学生和教师的住宿社会化情况,提出四种不同情况下的生均建筑面积指标适宜值。例如,在无教工宿舍区、有学生宿舍区的情况下,高校校园生均建筑面积适宜值为13~40 m2/生。[15]

2011年,华南理工大学海佳的博士论文《基于共生思想的可持续校园规划策略研究》根据十几个新老大学校园生均用地面积的比较,提出51~63m2/生的适宜指标。该文采用比较法,数据的样本量偏小,影响结论的信度。[16]

综上所述,即使在生均建筑面积指标确定的条件下,由于校园选址的区位不同、地形不同,以及高校定位的不同,形成各个校园采用不同的容积率和建筑密度,其用地规模依然有很大的浮动空间。

(三) 国内外高等学校校园用地规模发展根据2014年中国大学综合排名选择了我国前30名的高校进行数据统计。发现校园用地面积和生均用地面积数值差距都很大,校园用地面积最小的中国农业大学为132公顷,最大的中山大学为617公顷。生均用地面积最小的中国人民大学为27.92 m2/生,最大的南开大学为187.66 m2/生。①

①根据各高校网站数据整理而得。

香港地区高校校园用地规模差距也很大,生均用地面积从最小的香港理工大学4.48 m2/生到最大的香港中文大学68.65 m2/生不等。校园占地面积则从最小的香港浸会大学4.9公顷到最大的香港中文大学137.3公顷不等。②台湾地区的大学分为15级,第一级包括台湾大学、清华大学、交通大学、台湾科技大学、成功大学、政治大学、阳明大学,台湾的大学校园生均用地规模与高校分级相关,高等级的大学则校园生均用地面积大。

②根据各高校网站数据整理而得。

各国著名大学校园面积差距较大。美国最大的斯坦福大学校园用地面积达3 310公顷,而培养出31名诺贝尔奖金获得者的加州理工大学校园用地面积只有50公顷。美国高校的生均用地面积均较大,英国著名高校牛津大学校园则是一个小镇。领土面积较小的国家,如日本、新加坡、韩国,其著名大学校园用地面积多在200公顷左右,生均用地面积也在100 m2/生左右。③

③根据各高校网站数据整理而得。

二、 研究设计 (一) 研究目的采用满意度和舒适度主观评价数据与高校校园规模数值的相关和回归分析,发掘主观评价优劣与校园规模客观数值大小之间的潜在关系,从使用者主观评价的角度对高校校园规模适宜数值进行预测。

(二) 研究思路首先,在对广州地区所有高校校址、用地规模初步了解的基础上,选出广州地区28所典型高校36个校区进行分析,包括不同行政区域划分、不同排名等级和不同建设时期的新老校园。根据广东省教育厅高等学校统计资料进行整理,得出这些高校的校园面积和生均占地面积。

接着,采用问卷调查法进行调研,通过线人对高校学生发放标准化问卷,请学生勾选针对高校规模的满意度和舒适度评价选项。

然后,对收集到的问卷数据输入SPSS17.0进行统计分析,采用均值分析、单因素方差分析了解性别和年龄对主观评价的影响,采用相关分析了解校园面积、生均用地面积、满意度、舒适度四者之间的相关性,将具有显著相关性的要素两两进行回归分析,得出回归曲线、函数公式和预测极限值。

(三) 调查问卷对高校校园用地面积进行满意度和舒适度主观评价问卷调查,问卷中设定两个问题。

1. 问题1:有关校园用地规模满意度相对于学生数量来说,校园规模是否太大,缺乏人气,且交通太远;或者校园面积是否太小,显得拥挤?校园规模对教学和生活产生影响的优劣程度如何?您对此项的评价为:很好、较好、一般、较差、很差。

2. 问题2:有关校园用地规模舒适度您认为您所处高校校园规模大小是否适当?您对此项的评价为:太大、偏大、适中、偏小、太小。

三、 广州地区高等学校校园规模满意度与舒适度调研 (一) 调研对象信息对广州地区36所高校校区进行校园规模满意度调研,被调研高校有效问卷信息见表 1。满意度有效信息总数为1895份,舒适度有效信息总数为2 481份。

| 表 1 被调研高校用地规模和有效问卷信息表 |

满意度和舒适度评价采用量表法,以5分制赋值,分值越高评价越高,1分为很差,2分为较差,3分为一般,4分为较好,5分为很好。[17]舒适度评价分值0为适中,正值为校园面积大,负值为校园面积小,数值的绝对值越大则舒适度越小。“-2”为太小,“-1”为偏大,“0”为适中,“1”为偏小,“2”为太小。将数据进行均值分析,得出表 2。

| 表 2 均值分析 |

将校园规模学生满意度、校园规模学生舒适度、校园面积、生均占地面积数据两两进行相关分析,得出表 3。数据表明,在95%的置信水平下,校园规模学生满意度与生均占地面积具有显著相关性,校园面积与生均占地面积具有显著相关性。在99%的置信水平下,校园规模学生满意度与舒适度具有较强相关性,校园规模学生舒适度与校园面积具有较强相关性。而校园规模学生满意度与校园面积无显著相关性,校园规模学生舒适度与生均占地面积无显著相关性。

| 表 3 相关性分析 |

校园用地规模、学生满意度与舒适度评价分级标准如表 4。为使得曲线拟合函数关系公式中数值的小数点位数尽量少,将满意度和舒适度评价值转化为百分制。

| 表 4 评价分级标准 |

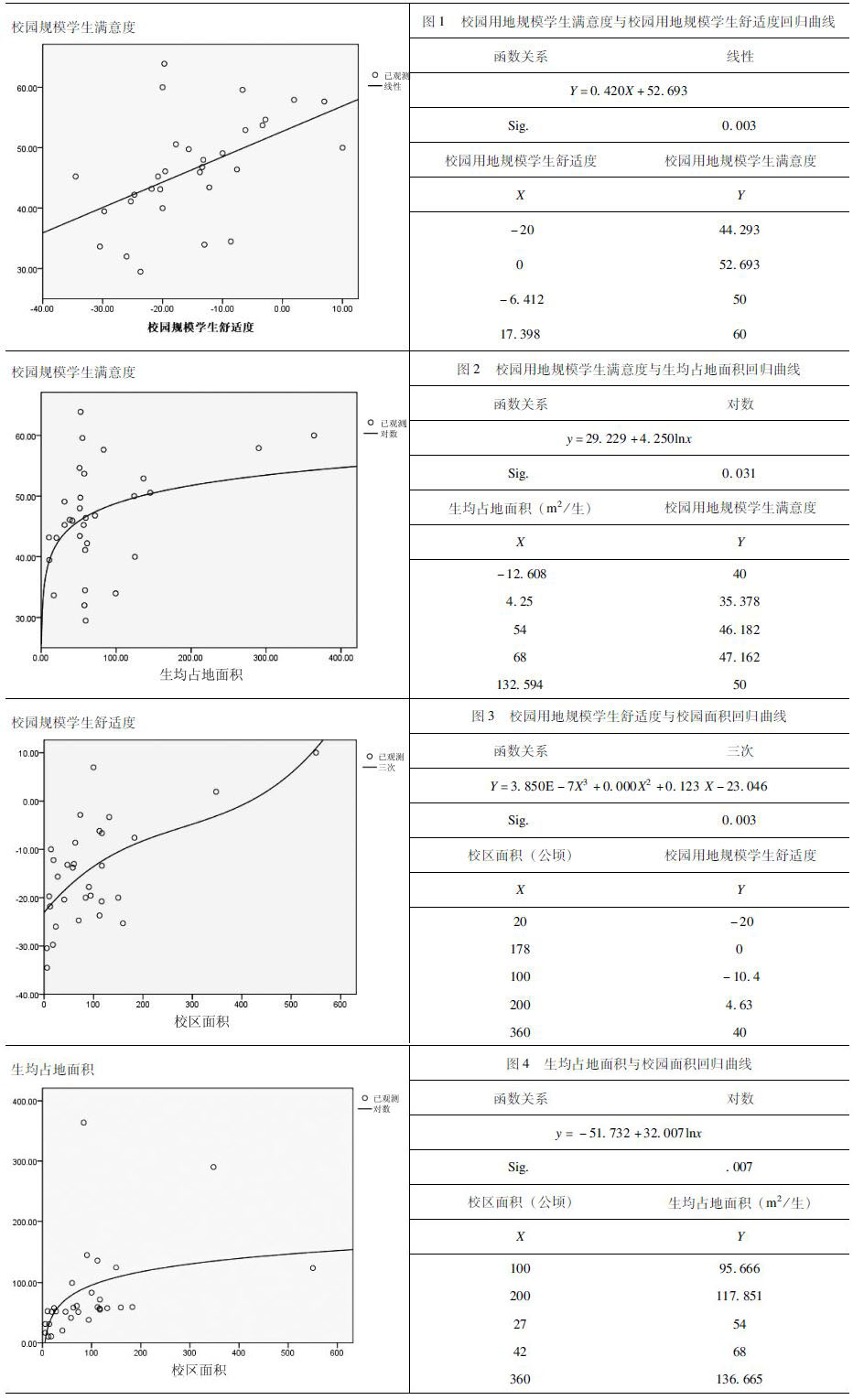

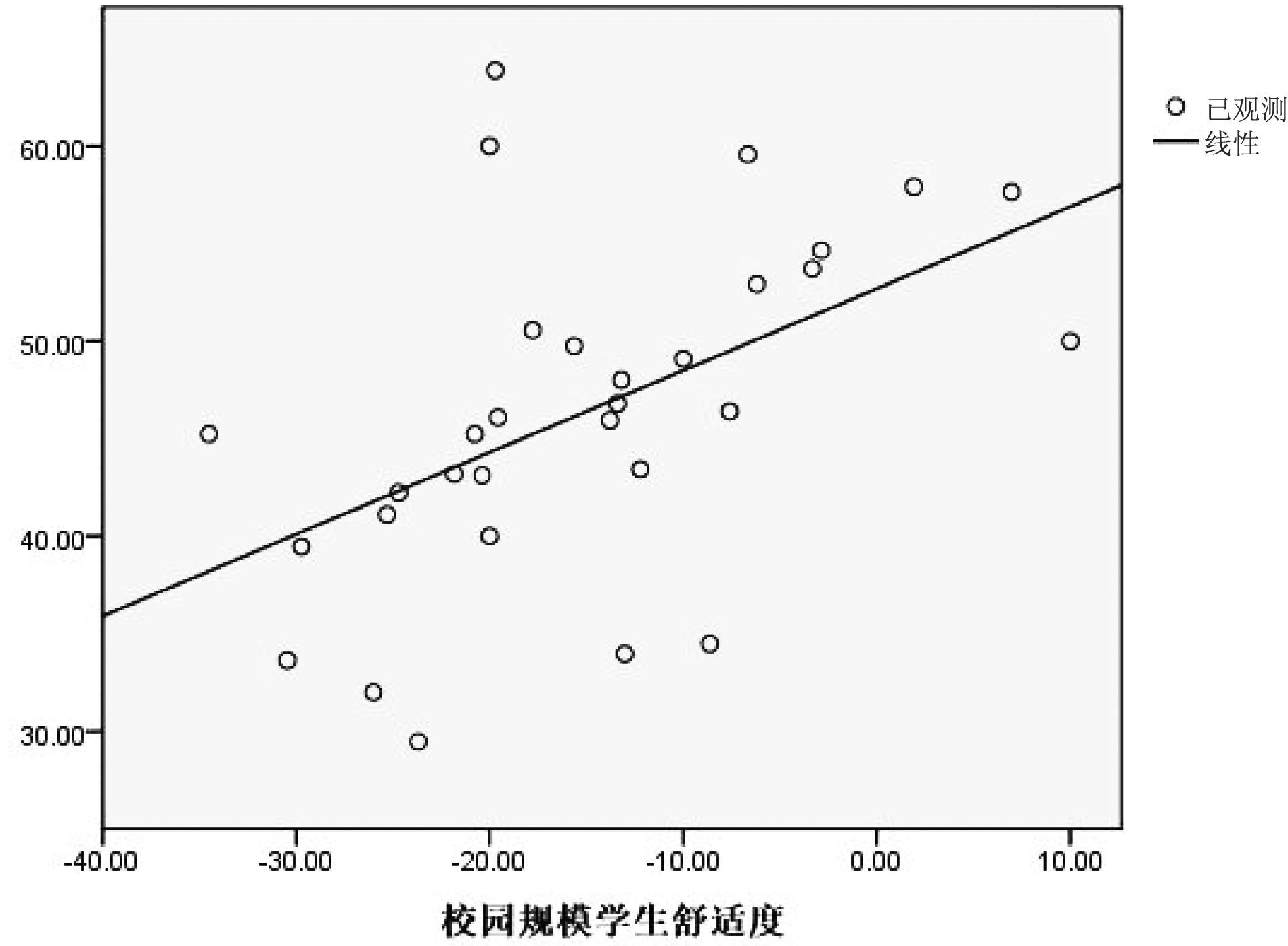

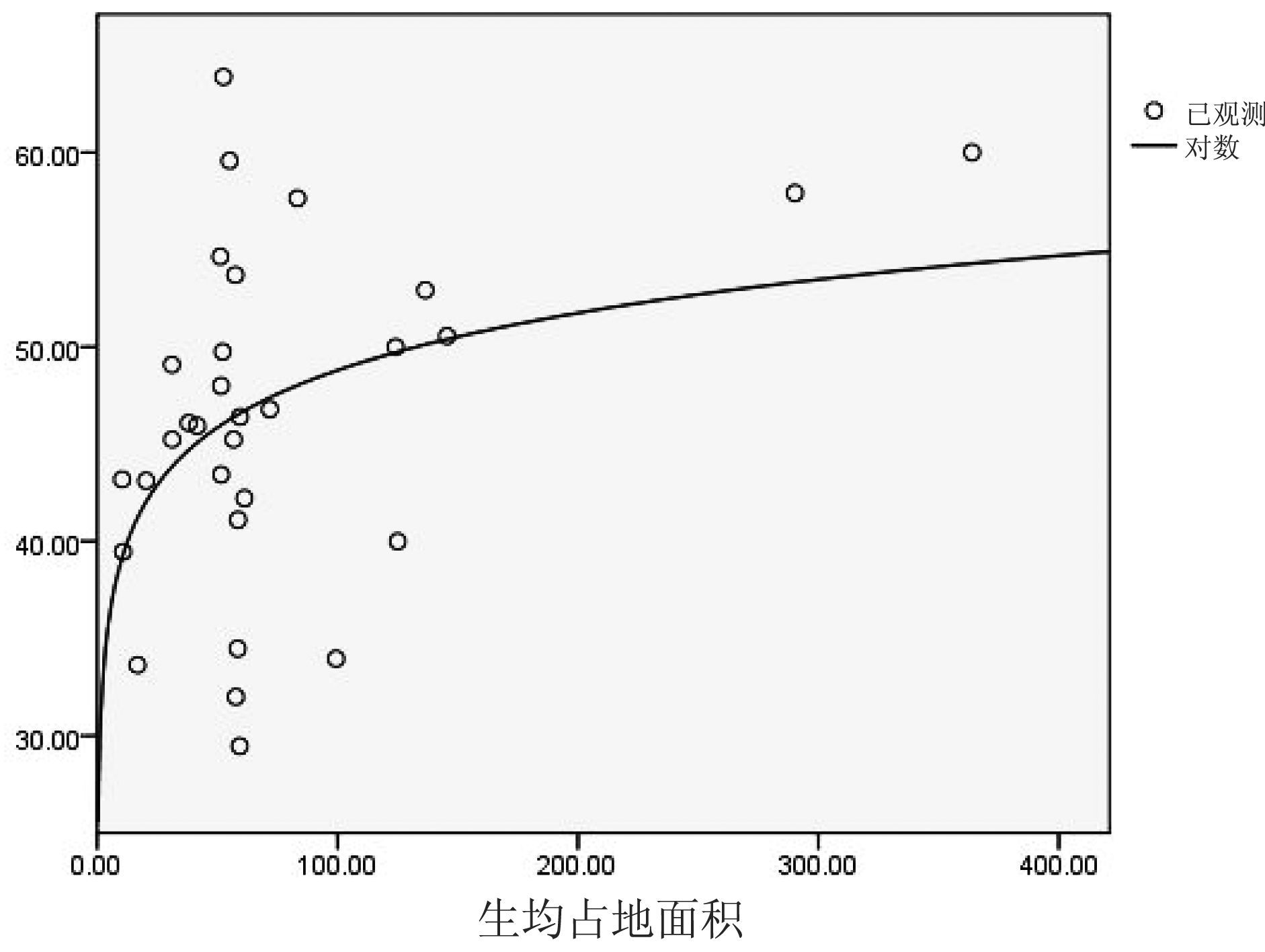

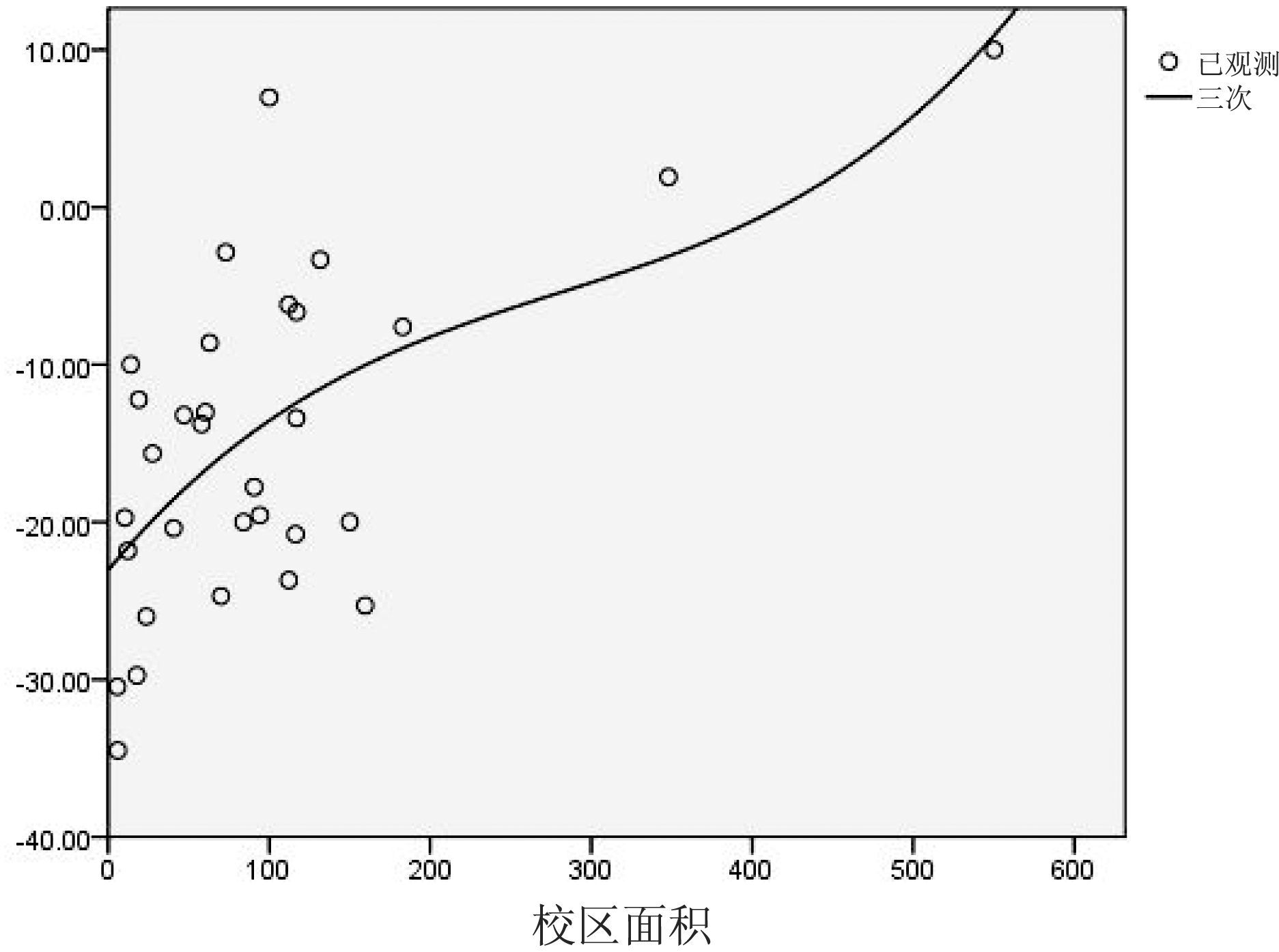

将表 3中四组具有显著相关性的数据进行曲线拟合分析,分别得出图 1至图 4和相应曲线计算公式。回归分析曲线拟合及特征值估算见表 5。

| 表 5 回归分析曲线拟合及特征值估算 |

图 1为校园用地规模学生舒适度与学生满意度回归曲线。曲线函数关系为线性,从中可以看出两者呈正相关性。当舒适度增大时,满意度也相应增大。当舒适度值为-20时,满意度为44.293,即校园用地规模评价为“偏小”时,满意度评价为“一般”;当舒适度值为0时,满意度为52.693,即校园用地规模评价为“适中”时,满意度评价为“较好”;而当满意度值取60时,舒适度为17.398,即校园用地规模满意度评价为“很好”时,舒适度评价为“偏大”。说明校园用地规模为“偏小”和“适中”时,学生认为用地规模对生活和学习造成的影响为“一般”和“较好”。

|

图 1 校园用地规模学生满意度与校园用地规模学生舒适度回归曲线 |

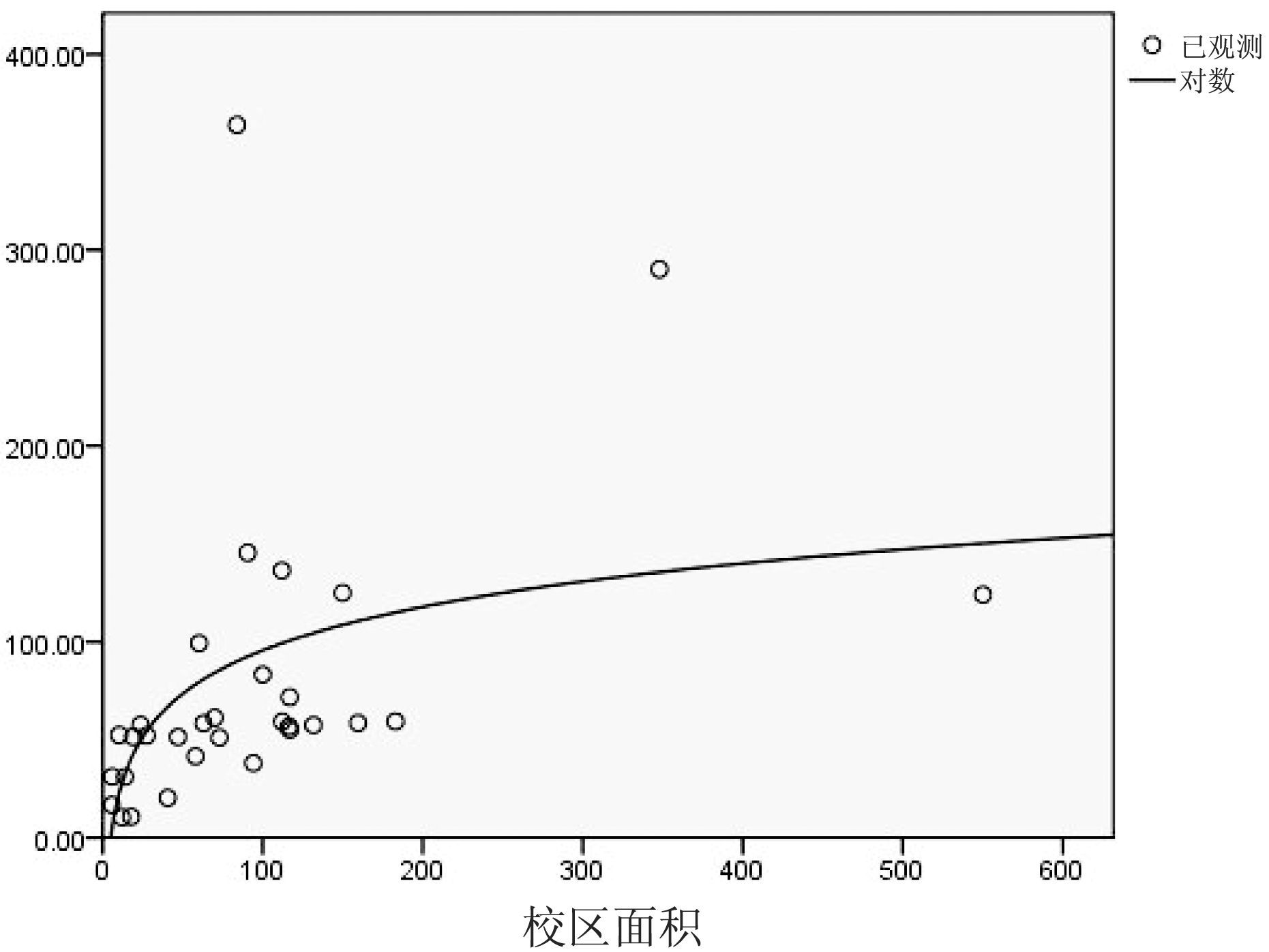

图 2为校园用地规模学生满意度与生均用地面积回归曲线。函数关系为对数,从中可以看出当生均用地面积增大时,学生满意度开始是迅速提高,但到达一定数值时上升缓慢。说明生均用地面积在一定数值以内会极大地影响学生对校园规划的满意度,但当上升到一定数值后,再增加已经收效甚微。取对数曲线斜率值为1时,计算得出转折点为生均用地面积为4.25,此时学生满意度值为35.378,评价为“较差”,说明当生均用地面积超过4.25 m2/生时,学生满意度值增加缓慢;当学生满意度值取40时,计算得出生均用地面积为12.608 m2/生,即此时学生满意度评价为“较差”和“一般”的临界值;当学生满意度值取50时,计算得出生均用地面积为132.594 m2/生,此时学生满意度评价为 “一般”的中间值,大于此数值则学生满意度提升非常缓慢,也就是说生均用地面积大于132 m2/生时,处于用地面积浪费的状态;将“92指标”中规定的生均用地面积指标54 m2/生和68 m2/生两值带入公式,分别得到满意度值为46.182和47.162,满意度评价为“一般”。

|

图 2 校园用地规模学生满意度与生均占地面积回归曲线 |

图 3为校园用地规模学生舒适度与校园面积回归曲线,函数关系为三次。从中可以看出当校园用地面积增加时,学生舒适度评价值也相应提高。当取学生舒适度值为-20时,计算得出校园用地面积为20公顷,说明此时学生认为校园用地规模“偏小”;当取学生舒适度值为0时,计算得出校园用地面积为178公顷,说明此时学生开始认为校园用地规模“适中”;而当校园用地规模上升到230公顷时,学生舒适度值为9.93,评价仍为“适中”。说明学生对校园用地规模的舒适评价范围很宽。教育部规范中规定最小高校占地面积为50亩即3.333 3公顷,将此数据代入校园规模学生舒适度与校园面积回归曲线公式,得出校园规模学生舒适度为-22.6,评价处于“偏小”范围。《建筑设计资料集》以10分钟步行距离为校园合理用地活动半径,得出200公顷的校园适宜用地面积,带入公式,得出校园规模舒适度为4.63,评价属于“适中”范围中偏低的数值。当舒适度取值为40时,校园面积为360公顷,即5 400亩,说明超过此用地面积规模时,校园规模学生舒适度为太大。

|

图 3 校园用地规模学生舒适度与校园面积回归曲线 |

图 4为生均占地面积与校园面积回归曲线,函数关系为对数。说明广州地区校园用地规模增大时,生均用地面积开始迅速增加,达到一定数值时,增速开始放缓。

|

图 4 生均占地面积与校园面积回归曲线 |

各个校园的容积率和建筑密度根据地形、区位等条件不同,故在生均建筑面积指标确定的条件下,校园用地规模有较大的差异。从部分国内外知名高校校园占地面积来看,从几公顷到几百公顷不等,生均占地面积也有十几倍的差距,上下浮动余地很大。根据广东省所有高校校园用地规模数据分析,表明约一半广东省高校的校园占地面积超出了“92指标”高校用地面积规范的要求。

将校园规模满意度和舒适度调查结果与相应的高校校园用地面积规模进行相关性分析,并拟合回归曲线。由此得出,生均用地面积宜大于12.61 m2/生,但随着生均占地面积的增加,学生满意度提升缓慢,当生均用地面积超过132.59 m2/生时,增加生均用地面积对满意度的提升很小,且导致面积浪费。“92指标”中的生均占地面积指标学生满意度评价为“一般”。根据校园用地规模学生舒适度与校园面积回归曲线。校园用地面积不宜小于20公顷,不宜大于360公顷,100~200公顷的校园用地规模舒适度评价处于“适中”水平。

校园用地面积相对于满意度和舒适度评价有较大的宽容余地,加上不同校园地形的差异性,校园用地规模不宜采用固定的数值,宜为一个有上限和下限的区间。

校园用地规划应借鉴城市用地规划的方法,根据基地地形地貌条件适宜建设的程度进行划分,分为建设用地与自然景观绿化保护用地。充分利用自然地形条件营造校园山水景观,保护校园景观用地。坡度较大的山地和滨水区域等自然资源优良的用地宜设置为景观绿化用地,并加以控制保护,为校园提供良好的自然环境资源。

采用紧凑型校园规划原理,部分地段可采用高层高密度建设,生活功能部分可与城市社区共享,以控制校园建设用地面积。

| [1] | 黄翼, 吴硕贤. 我国高校校园规划设计发展趋势探析[J]. 城市规划, 2014(04): 85–91. |

| [2] | 沈济黄, 陆激. 大学校园的城市设计策略[J]. 新建筑, 2004(02): 6–9. |

| [3] | 向科. 当代大学校园建设的回顾与展望[J]. 城市规划学刊, 2007(01): 66–70. |

| [4] | 高冀生. 中国高校校园规划的思考与再认识[J]. 世界建筑, 2004(09): 76–79. |

| [5] | 王建国. 从城市设计角度看大学校园规划[J]. 城市规划, 2002(05): 29–32. |

| [6] | 朱怿. 空白校园——浙江大学紫金港校区规划设计反思[J]. 建筑学报, 2011(06): 12–15. |

| [7] | 沈国尧, 孙万文. 从广州到兰州——大学校园规划的反思[J]. 建筑学报, 2006(06): 68–71. |

| [8] | 冯刚. 中国当代大学校园规划设计分析[D]. 天津: 天津大学建筑学院, 2005. |

| [9] | 张建华, 刘建军. 对当今大学新校园规划设计中若干问题的思考[J]. 城市规划, 2005(03): 80–83. |

| [10] | 严建伟, 王笑寒. 生长中的大学校园规划[J]. 建筑学报, 2005(03): 11–13. |

| [11] | 胡晓鸣, 吴伟年, 洪江, 等. 聚合与分散——现代综合性大学校园发展的新趋势[J]. 建筑学报, 2002(04): 18–19. |

| [12] | 高峻, 吴雅萍. 合宜的人文尺度——大学校园规划设计谈[J]. 华中建筑, 2003(06): 50–53. |

| [13] | 建筑设计资料集编委会. 建筑设计资料集(第三册)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1994 . |

| [14] | 李旭, 赵万民. 解大学校园规模之“忧”[J]. 新建筑, 2009(05): 17–19. |

| [15] | 陈向荣. 大学校园主要规划指标初步研究[D]. 广州: 华南理工大学建筑学院, 2003. |

| [16] | 海佳. 基于共生思想的可持续校园规划策略研究[D].广州: 华南理工大学建筑学院, 2011. |

| [17] | 黄翼. 广州地区高校校园规划学生满意度评度[J]. 南方建筑, 2016(02): 74–79. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18