2. 华南理工大学 马克思主义学院,广东 广州 510640

2.

当今社会,随着竞争加剧,各种心理压力、心理矛盾与心理冲突不断增加,研究生的心理健康问题日益突出,自杀、杀人等极端行为屡现报端,已成为影响校园和谐乃至社会和谐的重要因素之一。研究生是国家的栋梁之材,他们承担着未来国家建设的历史重任。研究生的心理健康状况如何?近10年其发展变化有何特点?怎样维护研究生的心理健康?这些问题均亟待探讨。

二、 研究方法 (一) 研究对象与抽样方法采取整群抽样法,抽取了2004-2013年间入学的T大学27 931名研究生新生为研究对象。有效样本构成如表 1所示。

| 表 1 被试基本情况(N=27931) |

采用教育部《大学生心理健康测评系统》课题组编制的《中国大学生心理健康量表》(简称CCSMHS,适用于专科生、本科生和研究生)测量研究生的心理健康状况,共包括躯体化、焦虑、抑郁、自卑、社交退缩、社交攻击、性心理障碍、偏执型人格倾向、强迫型人格倾向、依赖型人格倾向、冲动型人格倾向和精神病倾向12个维度,得分越高,表明症状越明显,心理健康水平越低。此量表具有较好的信度和效度。[1]

(三) 施测方法团体施测,主试均经过培训,各级新生入学后分别按班级统一施测。

(四) 数据处理方法使用SPSS16.0软件进行数据的统计分析。

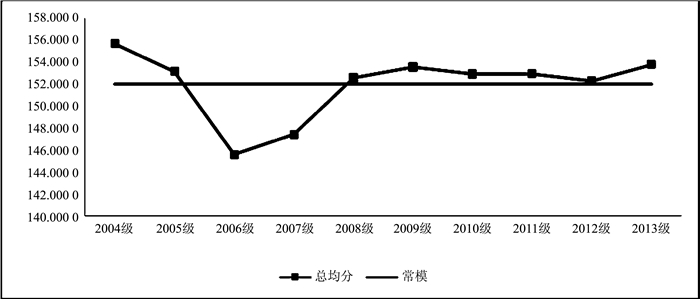

三、 研究结果 (一) 近10年研究生新生心理健康总体水平的变化特点 1. 心理健康总体水平与常模比较的变化特点近10年研究生新生心理健康量表总分及变化特点见表 2和图 1。由表 2可知,t检验结果表明,2004、2009、2013级新生量表总分显著高于常模,说明其心理健康总体水平偏低;而2006、2007级新生量表总分显著低于常模,说明其心理健康总体水平较高;其他各级新生与常模差异不显著。由图 1可知,近10年研究生新生总体心理健康水平呈U型曲线变化,2004级新生量表总分最高,说明其心理健康总体水平最低;2006级新生量表总分最低,说明其心理健康总体水平最高;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前心理健康总体水平呈上升趋势,2007级有所下降,2008级明显下降,之后变化较平稳。

| 表 2 近10年研究生新生心理健康量表总分 |

|

图 1 近10年研究生新生心理健康总体水平的变化特点 |

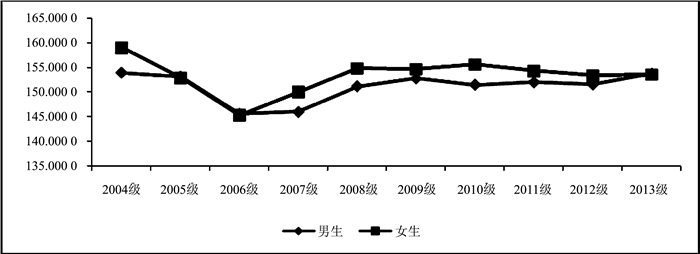

近10年不同性别研究生新生心理健康量表总分及变化特点见表 3和图 2。由表 3可知,t检验结果表明,2004、2007、2008、2010级新生在量表总分上以及全体新生在10年间量表总均分上,性别差异显著,男生心理健康总体水平显著优于女生;其他各级新生性别差异不显著。由图 2可知,除2005、2006和2013级男生的心理健康量表总分略高于女生外(但差异不显著),其他各级以及10年间全体男生的心理健康量表总分低于女生,因此总的来看,近10年来男生的心理健康总体水平优于女生;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前男、女生心理健康总体水平均呈上升趋势,2007、2008级均有所下降,之后变化较平稳。

| 表 3 近10年不同性别研究生新生心理健康量表总分 |

|

图 2 近10年不同性别研究生新生心理健康总体水平的变化特点 |

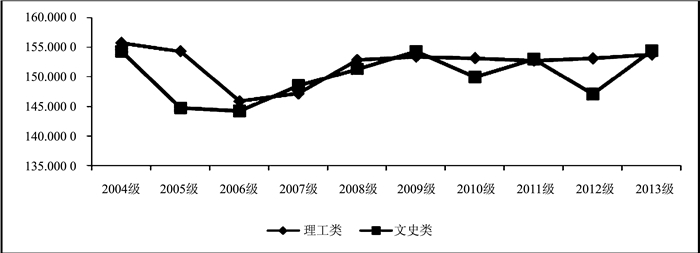

近10年不同专业研究生新生心理健康量表总分及变化特点见表 4和图 3。由表 4可知,t检验结果表明,2005、2012级新生在量表总分上以及全体新生在10年间量表总均分上,专业差异显著,文史类新生心理健康总体水平显著优于理工类新生;其他各级新生专业差异不显著。由图 3可知,除2007、2009、2011和2013级理工类新生心理健康量表总分略低于文史类外(但差异不显著),其他各级以及10年间全体理工类新生的心理健康量表总分高于文史类,因此总的来看,近10年来文史类新生的心理健康总体水平优于理工类;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前理工类、文史类新生心理健康总体水平均呈上升趋势,2007、2008级均有所下降,之后理工类新生变化较平稳,文史类新生波动较大。

| 表 4 近10年不同专业研究生新生心理健康量表总分 |

|

图 3 近10年不同专业研究生新生心理健康总体水平的变化特点 |

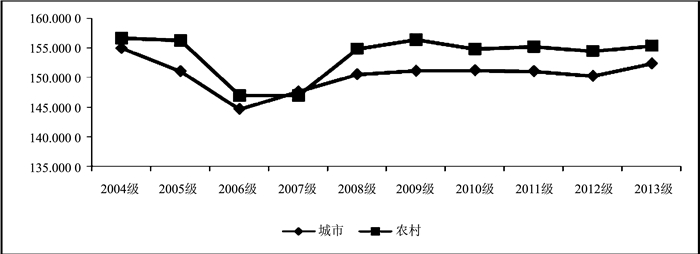

近10年不同生源地研究生新生心理健康量表总分及变化特点见表 5和图 4。由表 5可知,t检验结果表明,2005、2008、2009、2010、2011、2012、2013级新生在量表总分上以及全体新生在10年间量表总均分上,城乡差异显著,城市新生心理健康总体水平显著优于农村新生;其他各级新生城乡差异不显著。由图 4可知,除2007级城市新生心理健康量表总分略高于农村新生外(但差异不显著),其他各级以及10年间全体城市新生的心理健康量表总分低于农村新生,因此总的来看,近10年来城市新生的心理健康总体水平优于农村新生;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前城市、农村新生心理健康总体水平均呈上升趋势,2007级城市新生心理健康总体水平开始下降,2008级城市、农村新生均有所下降,之后变化较平稳。

| 表 5 近10年不同生源地研究生新生心理健康量表总分 |

|

图 4 近10年不同生源地研究生新生心理健康总体水平的变化特点 |

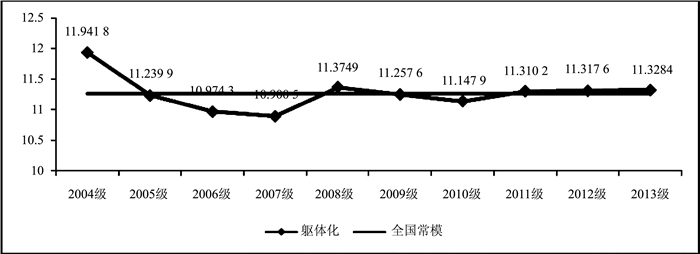

近10年研究生新生躯体化因子分及变化特点见表 6和图 5。由表 6可知,t检验结果表明,2004级新生躯体化得分显著高于常模,说明其躯体化水平较高;而2006、2007、2010级新生躯体

| 表 6 近10年研究生新生躯体化因子分 |

|

图 5 近10年研究生新生躯体化因子的变化特点 |

化得分显著低于常模,说明其躯体化水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 5可知,在近10年研究生新生躯体化水平的变化中,2004级新生躯体化得分最高,说明其躯体化水平最高;2006、2007级躯体化得分较低,说明其躯体化水平较低;并且2008级是个转折点,2008级之前躯体化水平总体呈下降趋势,2008级明显上升,之后变化较平稳。

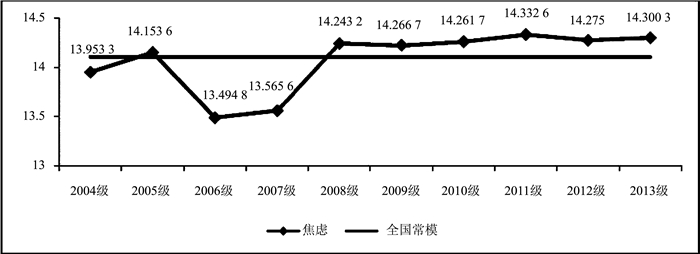

2. 焦虑因子的变化特点近10年研究生新生焦虑因子分及变化特点见表 7和图 6。由表 7可知,t检验结果表明,2011、2012、2013级新生焦虑得分显著高于常模,说明其焦虑水平较高;而2006、2007级新生焦虑得分显著低于常模,说明其焦虑水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 6可知,在近10年研究生新生焦虑水平的变化中,2011、2012、2013级新生焦虑得分较高,说明其焦虑水平较高;2006、2007级焦虑得分较低,说明其焦虑水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级焦虑水平有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 7 近10年研究生新生焦虑因子分 |

|

图 6 近10年研究生新生焦虑因子的变化特点 |

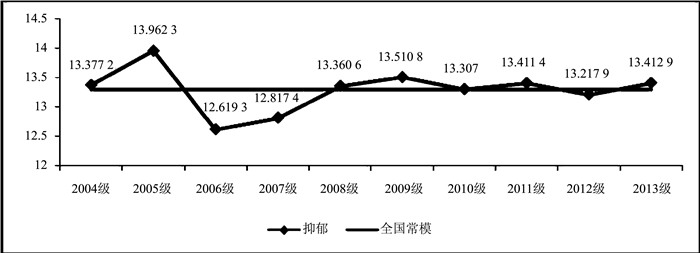

近10年研究生新生抑郁因子分及变化特点见表 8和图 7。由表 8可知,t检验结果表明,2005、2009级新生抑郁得分显著高于常模,说明其抑郁水平较高;而2006、2007级新生抑郁得分显著低于常模,说明其抑郁水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 7可知,在近10年研究生新生抑郁水平的变化中,2005、2009级新生抑郁得分较高,说明其抑郁水平较高;2006、2007级抑郁得分较低,说明其抑郁水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级抑郁水平有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 8 近10年研究生新生抑郁因子分 |

|

图 7 近10年研究生新生抑郁因子的变化特点 |

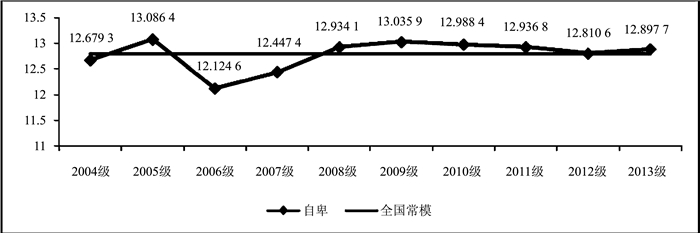

近10年研究生新生自卑因子分及变化特点见表 9和图 8。由表 9可知,t检验结果表明,2005、2009、2010级新生自卑得分显著高于常模,说明其自卑水平较高;而2006、2007级新生自卑得分显著低于常模,说明其自卑水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 8可知,在近10年研究生新生自卑水平的变化中,2005、2009、2010级新生自卑得分较高,说明其自卑水平较高;2006、2007级自卑得分较低,说明其自卑水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级自卑水平有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 9 近10年研究生新生自卑因子分 |

|

图 8 近10年研究生新生自卑因子的变化特点 |

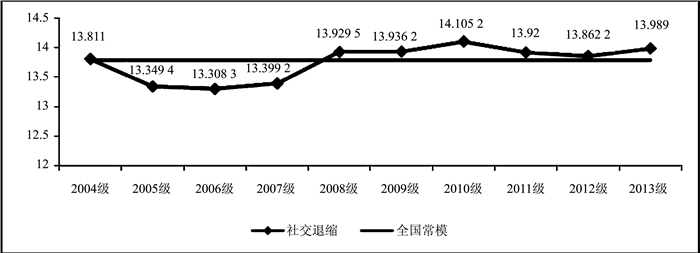

近10年研究生新生社交退缩因子分及变化特点见表 10和图 9。由表 10可知,t检验结果表明,2010、2013级新生社交退缩得分显著高于常模,说明其社交退缩水平较高;而2005、2006、2007级新生社交退缩得分显著低于常模,说明其社交退缩水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 9可知,在近10年研究生新生社交退缩水平的变化中,2010、2013级新生社交退缩得分较高,说明其社交退缩水平较高;2005、2006、2007级社交退缩得分较低,说明其社交退缩水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前社交退缩水平呈下降趋势,2007级开始有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 10 近10年研究生新生社交退缩因子分 |

|

图 9 近10年研究生新生社交退缩因子的变化特点 |

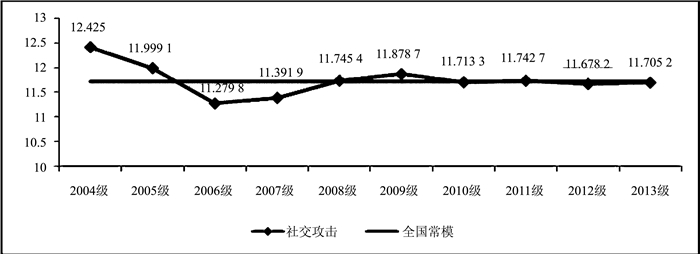

近10年研究生新生社交攻击因子分及变化特点见表 11和图 10,由表 11可知,t检验结果表明,2004、2005、2009级新生社交攻击得分显著高于常模,说明其社交攻击水平较高;而2006、2007级新生社交攻击得分显著低于常模,说明其社交攻击水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 10可知,在近10年研究生新生社交攻击水平的变化中,2004、2005、2009级新生社交攻击得分较高,说明其社交攻击水平较高;2006、2007级社交攻击得分较低,说明其社交攻击水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前社交攻击水平呈下降趋势,2007级开始有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 11 近10年研究生新生社交攻击因子分 |

|

图 10 近10年研究生新生社交攻击因子的变化特点 |

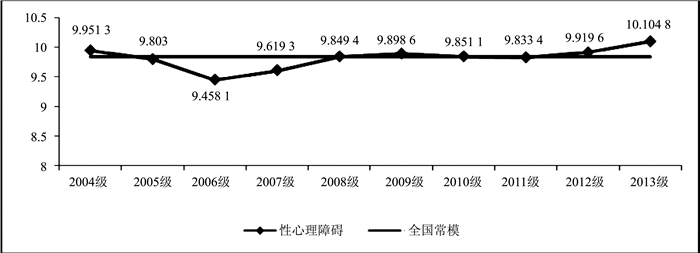

近10年研究生新生性心理障碍因子分及变化特点见表 12和图 11。由表 12可知,t检验结果表明,2013级新生性心理障碍得分显著高于常模,说明其性心理障碍水平较高;而2006、2007级新生性心理障碍得分显著低于常模,说明其性心理障碍水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 11可知,在近10年研究生新生性心理障碍水平的变化中,2013级新生性心理障碍得分最高,说明其性心理障碍水平最高;2006、2007级性心理障碍得分较低,说明其性心理障碍水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前性心理障碍水平呈下降趋势,2007级开始有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 12 近10年研究生新生性心理障碍因子分 |

|

图 11 近10年研究生新生性心理障碍因子的变化特点 |

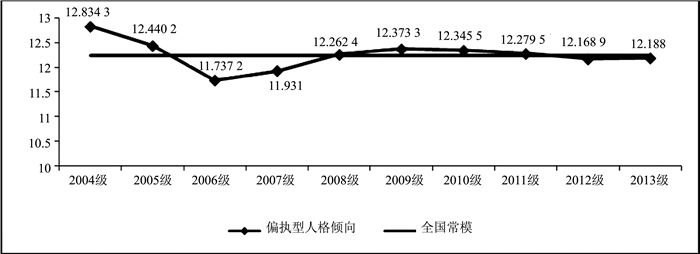

近10年研究生新生偏执型人格倾向因子分及变化特点见图 12和表 13。由表 13可知,t检验结果表明,2004、2005、2009级新生偏执型人格倾向得分显著高于常模,说明其偏执型人格倾向水平较高;而2006、2007级新生偏执型人格倾向得分显著低于常模,说明其偏执型人格倾向水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 12可知,在近10年研究生新生偏执型人格倾向水平的变化中,2004、2005、2009级新生偏执型人格倾向得分较高,说明其偏执型人格倾向水平较高;2006、2007级偏执型人格倾向得分较低,说明其偏执型人格倾向水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级之前偏执型人格倾向水平呈下降趋势,2007级开始有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 13 近10年研究生新生偏执型人格倾向因子分 |

|

图 12 近10年研究生新生偏执型人格倾向因子的变化特点 |

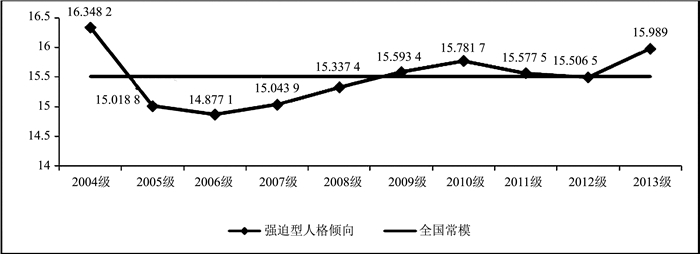

近10年研究生新生强迫型人格倾向因子分及变化特点见表 14和图 13。由表 14可知,t检验结果表明,2004、2010、2013级新生强迫型人格倾向得分显著高于常模,说明其强迫型人格倾向水平较高;而2005、2006、2007、2008级新生强迫型人格倾向得分显著低于常模,说明其强迫型人格倾向水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 13可知,在近10年研究生新生强迫型人格倾向水平的变化中,2004、2010、2013级新生强迫型人格倾向得分较高,说明其强迫型人格倾向水平较高;2005、2006、2007、2008级强迫型人格倾向得分较低,说明其强迫型人格倾向水平较低;并且2007级是个转折点,2007级之前强迫型人格倾向水平呈下降趋势,2007级有所上升,之后总体呈上升趋势(尽管后期有些震荡)。

| 表 14 近10年研究生新生强迫型人格倾向因子分 |

|

图 13 近10年研究生新生强迫型人格倾向因子的变化特点 |

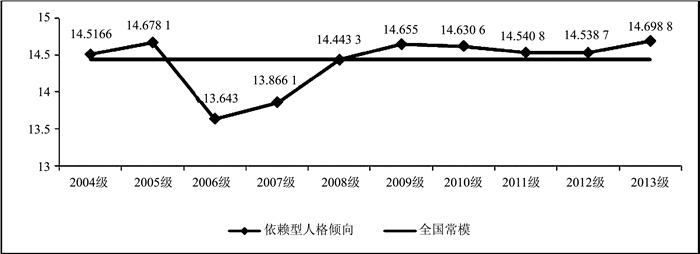

近10年研究生新生依赖型人格倾向因子分及变化特点见表 15和图 14。由表 15可知,t检验结果表明,2005、2009、2010、2013级新生依赖型人格倾向得分显著高于常模,说明其依赖型人格倾向水平较高;而2006、2007级新生依赖型人格倾向得分显著低于常模,说明其依赖型人格倾向水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 14可知,在近10年研究生新生依赖型人格倾向水平的变化中,2005、2009、2010、2013级新生依赖型人格倾向得分较高,说明其依赖型人格倾向水平较高;2006、2007级依赖型人格倾向得分较低,说明其依赖型人格倾向水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级依赖型人格倾向水平有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 15 近10年研究生新生依赖型人格倾向因子分 |

|

图 14 近10年研究生新生依赖型人格倾向因子的变化特点 |

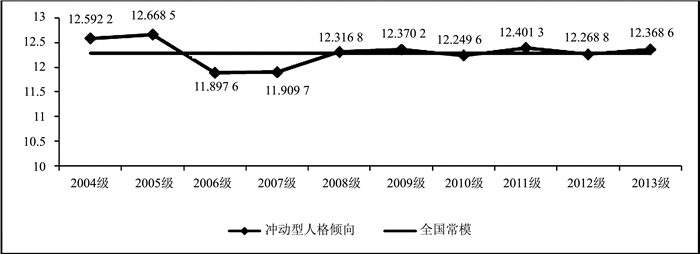

近10年研究生新生冲动型人格倾向因子分及变化特点见表 16和图 15。由表 16可知,t检验结果表明,2004、2005级新生冲动型人格倾向得分显著高于常模,说明其冲动型人格倾向水平较高;而2006、2007级新生冲动型人格倾向得分显著低于常模,说明其冲动型人格倾向水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 15可知,在近10年研究生新生冲动型人格倾向水平的变化中,2004、2005级新生冲动型人格倾向得分较高,说明其冲动型人格倾向水平较高;2006、2007级冲动型人格倾向得分较低,说明其冲动型人格倾向水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级冲动型人格倾向水平有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 16 近10年研究生新生冲动型人格倾向因子分 |

|

图 15 近10年研究生新生冲动型人格倾向因子的变化特点 |

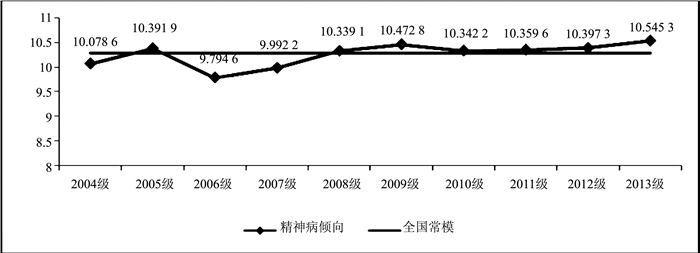

近10年研究生新生精神病倾向因子分及变化特点见表 17和图 16。由表 17可知,t检验结果表明,2009、2012、2013级新生精神病倾向得分显著高于常模,说明其精神病倾向水平较高;而2004、2006、2007级新生精神病倾向得分显著低于常模,说明其精神病倾向水平较低;其他各级新生与常模差异不显著。由图 16可知,在近10年研究生新生精神病倾向水平的变化中,2009、2012、2013级新生精神病倾向得分较高,说明其精神病倾向水平较高;2004、2006、2007级精神病倾向得分较低,说明其精神病倾向水平较低;并且2007、2008级是个转折点,2007级精神病倾向水平有所上升,2008级明显上升,之后变化较平稳。

| 表 17 近10年研究生新生精神病倾向因子分 |

|

图 16 近10年研究生新生精神病倾向因子的变化特点 |

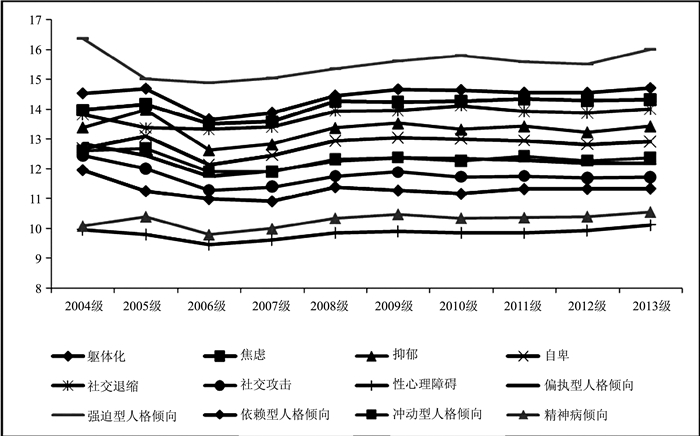

近10年研究生新生心理健康12个因子变化特点的比较见图 17。由图 17可知,强迫型人格倾向曲线位于最上端且明显远离下一条曲线,依赖型人格倾向、焦虑、社交退缩、抑郁、自卑、冲动型人格倾向、偏执型人格倾向、社交攻击、躯体化9个因子的曲线形状变化接近并且集中位于中部位置,精神病倾向和性心理障碍曲线位于最下面且明显远离上一条曲线。因此,总的来看,研究生新生强迫型人格倾向最严重,其次是依赖型人格倾向、焦虑、社交退缩、抑郁、自卑、冲动型人格倾向、偏执型人格倾向、社交攻击、躯体化,而精神病倾向和性心理障碍方面的问题相对较少。

|

图 17 近10年研究生新生心理健康十二个因子变化特点的比较 |

本研究发现,近10年来2004级研究生新生心理健康总体水平最低,并且各因子症状水平均较高。究其原因,一方面,与国家及相关教育主管部门的重视程度密切相关。研究生新生大多为应届本科毕业生,2004级研究生新生的本科教育起始于2000年,此时上至国家及省市教育行政主管部门、下至高校的领导层对大学生心理健康教育工作还未重视,只有少数教师从事大学生心理健康教育工作(基本以心理咨询为主);直至2001年3月国家教育部颁布了第一个专门针对大学生心理健康教育工作的政府文件《关于加强普通高等学校大学生心理健康教育工作的意见》,我国大学生心理健康教育工作才正式进入官方主导的自觉规范阶段(解如华,2011)[2]100,但此时相关文件柔性建议多,刚性要求少,执行力度弱(解如华,2011;李国强和高芳红,2013)[2]100 [3]80,并且从政策制定、落实到效果初显也需一定的时间周期,这势必会对2004级研究生新生的心理健康造成一定影响。另一方面,当时重大负性社会事件也对2004级大学生心理健康产生一定影响。2002年11月“非典”疫情在广东佛山首次爆发,进而于2003上半年蔓延至全国。童辉杰(2004)对中国17个省市高校学生面对“非典”疫情的应激反应进行了调查,结果发现,在“非典”疫情引起的应激反应中,恐慌是最重要的内容;抑郁和焦虑作为一个人心理健康的重要指标,对应激反应产生了一定影响,应激反应对抑郁焦虑产生了更大影响。[4]103这一危机事件对2004级研究生新生造成了较大心理冲击。

2. 近10年来2006级研究生新生心理健康总体水平最高本研究发现,近10年来2006级研究生新生心理健康总体水平最高,并且各因子症状水平均较低。究其原因,与当时国家有关大学生心理健康教育相关政策的密集出台不无关系。2006级研究生新生的本科教育起始于2002年。2002至2006年间,有关部门相继颁布了四个重要文件2002年4月教育部颁布了《普通高等学校大学生心理健康教育工作实施纲要(试行)》;2003年12月教育部办公厅下发了《关于进一步加强高校学生管理工作和心理健康教育工作的通知》;2004年8月中共中央、国务院颁布了《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(强调在大学生思想政治教育中也要重视心理健康教育);2005年1月教育部、卫生部、共青团中央颁布了《关于进一步加强和改进大学生心理健康教育的意见》。,对高等学校大学生心理健康教育工作的指导思想、主要任务、内容、途径和方法、领导、管理及师资队伍建设等问题提出了明确的指导性意见,为各高校大学生心理健康教育工作的开展指明了方向(刘笑梅,2007)[5],自此我国高校心理健康教育进入了政策完善与实施深化阶段(李国强和高芳红,2013)。[3]78这些国家层面的重要举措,势必会对2006级研究生新生的心理健康产生积极影响。

3. 近10年来男生的心理健康总体水平优于女生本研究发现,近10年来,总的来看,男生的心理健康总体水平优于女生。这与毛富强等(2000)[6]37、戴秀英等(2005)[7]352、邢晓辉等(2006)[8]、毕爱红等(2010)[9]80、熊建练等(2010)[10]111、苏倩等(2012)[11]、徐洪吕等(2012)[12]的研究结果一致。究其原因,与女生承受的各种心理压力更大有关。首先,女研究生的年龄偏大,面临的婚恋压力很大(谭小宏和韩璐,2007)[13],加之受传统观念影响,与男生相比,更加剧了其婚恋压力。其次,女研究生在实习、兼职和就业方面容易遭受性别歧视,与男生相比,其心理压力更大。第三,在T大学这类理工类大学中,与男生相比,女研究生由于在抽象逻辑思维方面相对处于劣势,其在学习、科研等方面面临的心理压力更大。

4. 近10年文史类新生的心理健康总体水平优于理工类本研究发现,近10年来,总的来看,文史类新生的心理健康总体水平优于理工类。这与熊燕等(2007)[14] 57、苏玉琼等(2010)[15]88的研究结果一致。究其原因,与理工类新生的学业压力更大有关。梁宝勇等(2009)[16]65、毕爱红等(2010)[17]研究均发现,理工类新生的学习压力显著高于文史类新生。苏玉琼等(2010)进一步指出,理工类研究生学习任务重,其所面临的学业压力往往要比文科类研究生大得多,这很容易激发心理健康问题。[15]89

5. 近10年城市新生的心理健康总体水平优于农村本研究发现,近10年来,总的来看,城市新生的心理健康总体水平优于农村。这与杜婷(2005)[18]20-21、戴秀英等(2005)[7]351、熊燕等(2007)[14]57、苏玉琼等(2010)[15]88、熊建练等(2010)[10]111、周林和严宏(2010)[19]366、李金等(2011)[20]2083的研究结果一致。究其原因,首先,与农村学生背负着更大的经济压力有关(杜婷,2005;李金等,2011)。[18]40,[20]2084农村学生往往家庭经济状况较差,为了减轻父母的负担,除了学习之外,他们还需要为生活而忙碌奔波,心理压力较大。其次,与农村学生担负着更多的家庭期望有关,这易使其产生不良的心理体验(李金等,2011)。[20]第三,也与个体的成长环境密切相关(梁宝勇等,2009;周林和严宏,2010;张芝和牛翔宇,2013)。[16]65,[19]366,[21]尽管经过了大学四年的学习、成长与适应,甚至经过了实践工作的锻炼(熊燕等,2007)[14],但是与城市新生相比,农村新生依然面临更多的压力与适应问题。

6. 在近10年研究生新生心理健康总体水平发展趋势上,2008级是重要转折点本研究发现,近10年来在研究生新生心理健康总体水平的发展趋势上,2008级是重要转折点。主要表现为,2004级之后,研究生新生的心理健康总体水平呈上升趋势;到2007级虽略有下降,但仍低于常模;至2008级则明显下降且高于常模,反弹较大;2008级以后变化趋于平稳。究其原因,与当时重大负性社会事件不无关系。“5·12”四川汶川大地震是新中国成立以来破坏力最强的地震,也是继唐山大地震以后伤亡最惨重的地震。汶川大地震不仅给灾区和灾区籍大学生带来了心理创伤(申文武等,2008;郭峰和邹农基,2008;程科等,2009;王星等,2009;王晶,2010;孙静波,2011)[22-25],[26]9-19,[27],也对非灾区大学生造成了心理冲击。曹迪等(2009)就汶川地震对非灾区大学生的影响进行了追踪调查,结果显示,汶川地震对非灾区大学生造成了较大的心理冲击,持续影响时间为3个月、半年和一年的比例分别是57.5%、14.8%、22.7%,消极影响主要表现为无法接受突如其来的灾难,没有从地震的悲伤、恐惧情绪中走出来;面对生命的脆弱与大自然的不可知,产生了一切都不确定的心理状态,影响了正常的学习生活与人际交往。[28]此外,数据显示,2008年是全国高校学生心理极端问题高发年,教育部直属高校发生学生极端问题63起,分布在全国13个省市区的38所高校,即一些高校发生两起以上,大学生极端问题的敏感和高发地区在北京、上海和广州等大城市,2008年广东高校发生了大学生极端问题26起,另外有5起得到及时抢救。[29]这与本研究的结果可以相互印证。

(二) 近10年研究生新生心理健康各因子变化特点的成因分析 1. 近10年研究生新生强迫型人格倾向最严重本研究发现,近10年来研究生新生强迫型人格倾向最严重,这与毛富强等(2000)[6]、郭艳文等(2006)[30]、郭艳文(2006)[31]、马喜亭和李卫华(2011)[32]、吴钰(2012)[33]、武琳和武鑫(2014)[34]的研究结果一致。郭艳文等(2006)指出,强迫型人格主要表现为对自己要求极其严格,很难对自己做的事情感到满意,是至善至美主义者。[30]对研究生而言,首先,从自我要求角度来看,研究生可谓同辈群体中的佼佼者,他们平时对自己要求严格,期望较高,做事过于苛求细节、追求完美,稍有不足便会思虑过度、责怪自己,产生困扰。其次,从科研活动特点来看,毕爱红等(2010)指出,做科研的过程本来就需要有严谨的治学态度和不懈的思考与努力,长期这样单一的钻研和思考可能会产生强迫症状。[9]再次,从外在压力角度来看,一方面,研究生作为一个特殊群体,他们面临着来自学习、婚恋、人际、经济、就业等多方面的压力(魏广东和何琳,2010;刘倩倩等,2012)[35, 36],如果自我要求又较为严格,就易于加重强迫倾向;另一方面,父母或导师对研究生的较高期望、较严要求作为压力来源,也是其成因之一。

2. 近10年研究生新生精神病倾向和性心理障碍方面的问题较少本研究发现,近10年来研究生新生精神病倾向和性心理障碍方面的问题相对较少,这与熊燕等(2007)[14]、毕爱红等(2010)[9]的研究结果一致。

精神病倾向作为一种严重的心理障碍,尽管在大学生中并不常见,但危害极大,是大学生休退学的首要原因,而做好预防工作是防止或减少精神疾病发生的重要措施。自1991年中国残疾人联合会和政府相关部门按照“社会化、综合性、开放式”的途径开展精神病防治康复工作以来,直至2013年5月1日我国第一部精神卫生领域的法律《中华人民共和国精神卫生法》正式实施为止,历经20多年的探索与实践,我国精神疾病的防治与康复效果显著提高。近10年来研究生新生精神病倾向方面的问题较少与相关政策的颁布实施不无关系。

我国性教育的真正发展是在新中国成立以后,参考相关研究(贺斌,2003;朱广荣等,2005;贾敏晓,2005)[37]10-12,[38],[39]7-9,归纳为四个阶段。第一阶段(1949年-1977年)为禁闭阶段,主要表现为性观念禁锢下的性教育;第二阶段(1978年-1987年)为兴起阶段,主要表现为性教育的初步尝试与相关规定的颁发;第三阶段(1988年-1993年)为发展阶段,主要表现为性教育的起步与性教育管理的初步探索;第四阶段(1994年至今)为完善阶段,主要表现为性教育的深入与性教育管理的广泛探索。我国性教育历经60多年的发展,在青少年性生理、性心理和性道德教育方面成效初显,这也是近10年来研究生新生性心理障碍方面问题较少的重要原因。

五、 提高研究生新生心理健康水平的对策 (一) 加强政策制定与执行力度研究生新生心理健康水平的提高与国家和地方各级教育行政主管部门以及高校的重视密切相关。自2001年开始,随着有关政策的相继制定与实施,我国高校心理健康教育工作取得了明显成效。但同时也存在着前面提及的诸如相关政策柔性建议多、刚性要求少、执行力度弱等问题,因此,国家和地方各级教育行政主管部门以及高校应积极学习、借鉴国外和港澳台地区的先进经验,切实提高相关政策的约束力与执行力(李国强和高芳红,2013;罗鸣春和苏丹,2008)。[3]80,[40]首先,对国家和地方各级教育行政主管部门而言,应进一步制订与完善相关政策和法规,增加刚性条款,加强教育督导,提高其连续性、科学性、法制性、可操作性和灵活性。具体来说,第一,要建立一套完整的政府组织机构、管理体制与工作机制,保障相关政策和法规的连续性;第二,要重视科学研究和科学评价,保证相关政策和法规的科学性;第三,要通过立法形式规范管理、保障执行,提升相关政策和法规的法制性;第四,要实行目标量化管理、量化评估与量化监测,提高相关政策和法规的可操作性;第五,要关注社会现实,并根据社会现实的变化做出相应改进与完善,提升相关政策和法规的灵活性。其次,对高校而言,应加大相关政策和法规的落实力度,通过开发校本课程、重视教师培训、改进教学方法、加强心理健康教育与咨询工作、发挥家庭与学校的合力作用等,使之真正落到实处。

(二) 形成正向积极的舆论导向“非典”、汶川大地震等突如其来的危机事件,易引发恐慌等消极反应(童辉杰,2004;王欢,2003;周晓虹,2003;樊富珉,2003;刘学敏等,2008;闵翠翠,2008)[4]108,[41]1,[42]43,[43]32,[44]116,[45]81,2004级和2008级研究生新生心理健康水平较低与之不无关系。相关研究指出,传言(流言或谣言)会加剧恐慌情绪与行为,甚至会引起社会动荡(樊富珉,2003)[43];而恐慌和传言的产生与事件的重要性以及信息的模糊性密不可分(王欢,2003;周晓虹,2003;刘学敏等,2008;闵翠翠,2008)[41]2,[42]45,[44]117-118,[45]81-82,当突发事件关乎生命安全却又无从获得权威信息时,恐慌和传言就会滋生。因此,政府、高校或媒体应积极应对危机事件,形成正向社会舆论导向,粉碎流言,消除恐慌,降低心理伤害。具体来说,第一,要及时准确地发布权威信息,保证信息公开畅通,满足人的知情权与心理需求,平息流言;第二,要积极引导理性认知危机事件,及时疏导恐慌情绪和行为,控制消极情绪和行为进一步发展和蔓延。

(三) 提供及时有力的社会支持社会支持是指个体与社会各方面包括亲属、朋友、同事、伙伴以及家庭、单位党团、工会等社团组织所产生的精神上和物质上的联系程度(姚树桥和孙学礼,2008)。[46]社会支持是心理健康的保护因素,既可间接减轻应激反应(童辉杰,2004;申文武等,2008;Nueholls,1972;孙静波,2011;阮碧辉,2012)[4]108,[22]935,[47] [27]53,[48],又可直接有益心理健康(Turner,1983;殷月珍和常增印,2003;肖婧,2007)。[49]105-155,[50],[51]1-5因此,要提高研究生新生的心理健康水平,提供及时有力的社会支持至关重要。具体来说,第一,要不断完善日常生活中相应的社会支持网络,通过建立融洽的亲友关系、民主的师生关系、友好的同学关系,或通过借力政府、高校、媒体、慈善团体和专业心理援助机构等社会支持系统,抑或通过搭建心理互助平台,提供日常所必需的有形支持、工具支持、信息支持和情感支持,以维持学生平时良好的情绪体验和身心状况,从而促进其心理健康发展;第二,要充分发挥社会支持在危机事件中调节器的作用,通过提供来自政府、高校、亲朋好友、师长同学、社团组织、心理咨询机构等各方面的支持,特别是情感支持,加强心理疏导与心理调节,缓冲和修复危机事件所造成的心理创伤,帮助学生逐渐回归正常生活。研究表明,心理咨询热线在SARS流行期间成为广大公众寻求心理支持的有效途径,帮助求助者缓解了心理压力、舒解了负性情绪,稳定了公众心态(高文斌和陈祉妍,2003)。[52]

(四) 采取积极有效的应对方式应对方式是指个体在面对挫折和压力时所采用的认知和行为方式,又可称作应对策略或应对机制(张林等,2005)。[53]Andrews (1978)指出,在高应激状态下,如果缺乏社会支持和良好的应对方式,心理损害的危险度可达43.3%,为普通人群危险度的两倍以上。[54]李波等(2005)发现,与未曾经历过重大危机事件的大学生相比,经历过的大学生会更多地使用消极应对方式。[55]相关研究也表明,积极的应对方式可以缓解心身症状,提高心理健康水平;而消极的应对方式则会加重应激反应,增加心理问题产生的可能性(孙静波,2011;赵淑芳等,2012)。[27]52,[56]因此,为了维护研究生新生的心理健康,引导其采取积极有效的应对方式十分必要。具体来说,第一,要帮助他们摈弃消极的应对知识和应对技巧,如宣泄、幻想、推诿、压抑和退避等;第二,要引导他们掌握积极的应对知识和应对技巧,学会在面临压力情境时采取积极主动的心理调适行为,如可运用转移、调整心态、调整认知、调整情绪和总结经验等方式进行自我心理调节,减少压力带来的不良后果。

(五) 开展有针对性的心理辅导对于高校心理咨询专职人员来说,面向研究生新生开展富有针对性的心理辅导至关重要。

首先,鉴于本研究发现,近10年来研究生新生强迫型人格倾向最为严重,因此及时有效地开展针对强迫型人格倾向的心理辅导非常必要。具体来说,第一,可通过团体心理咨询和个体心理咨询对存在强迫型人格倾向者进行及时疏导,防止该倾向进一步发展成为强迫性神经症等严重心理问题。第二,可将拓展训练与心理辅导相结合,在训练与疏导中提高学生的心理素质、改善其心理健康状况。对于遭遇危机事件的学生来说,通过有针对性的拓展训练与心理辅导,可有效促进其心理重建。刘建中等(2010)研究发现,拓展训练在汶川地震重灾区大学生心理健康的重建中有较好的效果,拓展训练后,重灾区大学生的各项心理症状均有所减轻,心理健康状况明显改善,其中以人际关系、强迫、抑郁、焦虑、敌对等因子的改善最为明显。[57]第三,要加强研究生导师的心理健康知识和援助技能培训,使之主动与学生构建良好的师生关系,充分发挥导师对学生的心理疏导作用,使之不仅成为学生学业上的指导者,更成为学生生活和思想上的引路人,成为研究生成长发展的人生导师(马喜亭和李卫华,2011)。[32]第四,要加强与学生家长的沟通和交流,改变其不良的教育理念与教养方式。卢梭认为,父母不能直接把自己的想法强加到子女身上,而应根据情况作适当的引导[58]121-123,因此,作为父母,应把对孩子过多的干涉改为引导,促进其身心健康发展。

其次,鉴于本研究发现,近10年来,总的来看,男生的心理健康总体水平优于女生、文史类新生的心理健康总体水平优于理工类、城市新生的心理健康总体水平优于农村,因此在高校研究生新生的心理健康教育工作中应注意三个侧重,即侧重女生、侧重理工类新生、侧重农村新生。具体来说,第一,应加强对女生的心理关爱,如设置女生节、女研究生主题日等活动(马喜亭和李卫华,2011)[32],为缓解女生在学习、婚恋、就业等方面的压力提供必要的心理辅导与帮助。第二,理工类新生因学业任务较繁重,多数时间在实验室度过,客观上减少了参加文体活动的时间以及与人交往的机会(苏玉琼等,2010)[15],因此高校应积极组织有益于理工类新生身心健康的文体活动,使其在活动中既愉悦身心,又增进交往,预防或减少各种心理健康问题的发生。第三,既要帮助解决农村新生的经济压力问题,如提供勤工助学岗位、扩大奖学金受益人数或加大经济补贴力度(马喜亭和李卫华,2011)[32]95;又要积极为农村新生提供必要的社会支持,以减少其消极心理体验,提升其心理健康水平。

| [1] | 教育部《大学生心理健康测评系统》课题组. 《中国大学生心理健康量表》的编制[J]. 心理与行为研究, 2005(2): 102–108. |

| [2] | 解如华. 从政府政策角度看我国大学生心理健康教育的发展特点及未来走向[J]. 职业时空, 2011(12): 100–101. |

| [3] | 李国强, 高芳红. 我国学校心理健康教育政策的演进与展望[J]. 湖南人文科技学院学报, 2013(2): 76–82. |

| [4] | 童辉杰. "非典(SARS)"应激反应模式及其特征[J]. 心理学报, 2004(1): 103–109. |

| [5] | 刘笑梅. 关于大学生心理健康教育几个问题的探讨[J]. 河北经贸大学学报(综合版), 2007(3): 111–114. |

| [6] | 毛富强, 毛光民, 李洁. 研究生心理健康状况初步评价[J]. 健康心理学杂志, 2000(1): 36–38. |

| [7] | 戴秀英, 李秋丽, 王颖丽, 等. 医学新生心理健康状况调查[J]. 宁夏医学院学报, 2005(5): 350–353. |

| [8] | 邢晓辉, 凌朝辉, 常军武. 医学研究生心理健康的现状及教育对策[J]. 中山大学学报论丛, 2006(10): 86–89. |

| [9] | 毕爱红, 杨卫华, 许兰平, 等. 研究生新生心理健康状况及其心理压力的现状分析与对策研究[J]. 校园心理, 2010(2): 80–84. |

| [10] | 熊建练, 熊燕, 赵震宇. 研究生新生人格特质与心理健康水平的相关分析[J]. 统计与信息论坛, 2010(3): 108–112. |

| [11] | 苏倩, 王书孝, 郭海涛, 等. 某军医大学硕士新生心理健康与个性特征调查分析[J]. 第三军医大学学报, 2012(18): 1916–1918. |

| [12] | 徐洪吕, 陆林, 郭申, 等. 医学院硕士研究生新生心理健康状况调查[J]. 中国健康心理学杂志, 2012(3): 398–400. |

| [13] | 谭小宏, 韩璐. 西部地区研究生心理健康状况的调查与分析[J]. 新西部, 2007(20): 28–31. |

| [14] | 熊燕, 于祥成, 胡义秋, 等. 硕士研究生新生心理健康状况的调查研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2007(1): 56–60. |

| [15] | 苏玉琼, 刘萍, 朱晓珊. 理工类高校研究生心理健康状况及教育对策研究[J]. 成都理工大学学报(社会科学版), 2010(1): 87–91. |

| [16] | 梁宝勇, 郝志红, 卢国华. 大学生和研究生心理压力情况的调查研究[J]. 心理科学, 2009(1): 63–66. |

| [17] | 毕爱红, 杨卫华, 许兰平, 等. 研究生新生心理压力的调查分析及对策研究[J]. 文教资料, 2010(3): 226–228. |

| [18] | 杜婷.硕士研究生心理健康状况及其影响因素的相关研究[D].郑州:郑州大学教育学院, 2005. |

| [19] | 周林, 严宏. 上海某高校新入学硕士研究生心理健康状况分析[J]. 中国学校卫生, 2010(3): 365–366. |

| [20] | 李金, 李鹃, 王宏, 等. 医学硕士新生心理健康状况调查[J]. 现代预防医学, 2011(11): 2082–2084. |

| [21] | 张芝, 牛翔宇. 新入校理工类研究生心理健康状况[J]. 中国学校卫生, 2013(3): 295–296. |

| [22] | 申文武, 胡志坚, 成翼娟, 等. 汶川地震期间成都地区大学生心理健康状况调查[J]. 中国循证医学杂志, 2008(11): 935–937. |

| [23] | 郭峰, 邹农基. 从汶川地震看灾难后灾区籍大学生校园心理危机干预的理论与实践[J]. 中国特殊教育, 2008(9): 62–66. |

| [24] | 程科, 廖婷婷, 陈本友. 汶川地震应激状态下大学生的心理健康状况[J]. 保健医学研究与实践, 2009(4): 21–23. |

| [25] | 王星, 李梦倩, 李建蓉, 等. 汶川地震后四川籍大学生的心理健康状况[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2009(10): 1245–1246. |

| [26] | 王晶.灾后大学生心理危机现状调查--以汶川大地震后重庆A高校为例[D].重庆:西南大学教育学院, 2010. |

| [27] | 孙静波. 汶川地震后四川籍大学生的心理健康状况[J]. 辽宁医学院学报(社会科学版), 2011(2): 52–53. |

| [28] | 曹迪, 宋楠, 郑晴. 另眼看"川"--汶川地震对非灾区大学生影响的追踪调查[J]. 中国科教创新导刊, 2009(32): 150–151. |

| [29] | 卢文洁.数据显示:08年是大学生心理极端问题高发年[DB/OL]. (2009-04-23)[2014-07-04] http://edu.qq.com/a/20090423/000127.htm. |

| [30] | 郭艳文, 邱洪斌, 张宏. 研究生新生心理健康状况调查研究[J]. 中国高等医学教育, 2006(4): 46–48. |

| [31] | 郭艳文. 研究生心理健康状况分析及干预对策[J]. 中国大学生就业, 2006(10): 60–61. |

| [32] | 马喜亭, 李卫华. 研究生心理健康状况与生活压力调查研究[J]. 中国特殊教育, 2011(4): 91–96. |

| [33] | 吴钰. 硕士研究生新生心理健康状况调查[J]. 中国健康心理学杂志, 2012(1): 131–133. |

| [34] | 武琳, 武鑫. 工科院校硕士新生心理健康状况调查[J]. 当代教育理论与实践, 2014(9): 158–160. |

| [35] | 魏广东, 何琳. 研究生新生常见的心理问题及应对建议[J]. 校园心理, 2010(1): 31–32. |

| [36] | 刘倩倩, 吴少怡, 王小宁. 高就业压力下研究生心理健康教育探索[J]. 中国电力教育(上), 2012(34): 136–137. |

| [37] | 贺斌.高中性教育存在的主要问题与管理对策研究[D].上海:华东师范大学公共管理学院, 2003. |

| [38] | 朱广荣, 季成叶, 易伟, 等. 中国性教育政策回顾研究[J]. 中国性科学, 2005(3): 1–3. |

| [39] | 贾敏晓.高中性教育存在的主要问题及教育行政管理方面的对策[D].武汉:华中师范大学教育学院, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-2006022495.htm |

| [40] | 罗鸣春, 苏丹. 国外健康促进政策对我国心理健康服务体系建设的启示[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2008(5): 48–53. |

| [41] | 王欢. 群体恐慌心理的成因及其消弥--从"非典"流行事件解读群体心理[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 2003(3): 1–4. |

| [42] | 周晓虹. 传播的畸变--对"SARS"传言的一种社会心理学分析[J]. 社会学研究, 2003(6): 43–54. |

| [43] | 樊富珉. "非典"危机反应与危机心理干预[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2003(4): 32–37. |

| [44] | 刘学敏, 俎永杰, 李靠社. 汶川8.0级地震后咸阳市群众恐慌情绪行为与控制对策浅析[J]. 灾害学, 2008(S0增刊): 116–119. |

| [45] | 闵翠翠. 试论高校学生突发集合行为的危机应对策略--对汶川地震后高校学生发生恐慌事件的思考[J]. 中共贵州省委党校学报, 2008(4): 81–82. |

| [46] | 姚树桥, 孙学礼. 医学心理学[M]. 北京: 人民卫生出社, 2008 . |

| [47] | Nueholls K B, Kaplan B H, Cassel J. Psychosocial Assets, Life Crisis and the Prognosis of Pregnancy[J]. American Journal of Epidemiolog, 1972,95(5): 431–441. |

| [48] | 阮碧辉. 汶川地震灾区籍大学生心理健康教育的效果研究--基于引入社会支持干预的视角[J]. 黑龙江高教研究, 2012(10): 120–123. |

| [49] | Turner R J Direct.Indirect and Moderatilng Effects of Social Support on Psychological Distress and Associated Conditions[M]//Kaplan H I.Psychosocial stress, 1st ed. NewYork:Academic Press, 1983:105-155. |

| [50] | 殷月珍, 常增印. 应激事件对大学生心理健康的影响[J]. 宁夏医学院学报, 2003(6): 439–441. |

| [51] | 肖婧.社会支持及非理性信念对大学生心理健康的影响[D].长沙:湖南师范大学公共管理学院, 2007. |

| [52] | 高文斌, 陈祉妍. 心理咨询热线在突发性公共卫生事件中的应用分析[J]. 心理科学进展, 2003(4): 400–404. |

| [53] | 张林, 车文博, 黎兵. 大学生心理压力应对方式特点的研究[J]. 心理科学, 2005(1): 36–41. |

| [54] | Andrews G, Tennant C, Hewson D M, et al. Life Event Stress, Social Support, Coping Style, and Risk of Psychological Impairment[J]. The Journal of Nervous and Mental Disease, 1978,166(5): 307–316. DOI: 10.1097/00005053-197805000-00001 |

| [55] | 李波, 李林英, 安芹, 等. 重大危机生活事件对大学生心理成长的影响--非典对大学生自我认同的影响[J]. 中国健康心理学杂志, 2005(1): 48–50. |

| [56] | 赵淑芳, 齐东翔, 梁翠萍, 等. 医学研究生心理健康状况及其应对方式的相关性分析[J]. 河北医药, 2012(1): 128–129. |

| [57] | 刘建中, 江媚, 王婷婷. 拓展训练对汶川地震重灾区大学生心理健康影响的实验研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版), 2010(4): 687–690. |

| [58] | (法)让-雅克·卢梭.爱弥儿(上卷)[M].李平沤, 译.北京:商务印书馆, 2004. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18