城市是国家经济与社会发展的核心,是各国社会文明程度与经济发展水平的重要标志。根据联合国统计,自1950~2014年,世界主要国家城市化水平大幅增长,美国、英国、日本、加拿大等发达国家的城市化率2014年已经达到80%以上。中国城市化率增长尤为迅速,已由1950年城市化率11.8%增长至2014年城市化率54.4%。随着全球范围内城市化程度的加深,社会、经济与自然环境之间的矛盾急需解决,科学适度开发利用自然资源,建设环境、社会、经济和谐可持续发展的城市已成为各国城市化发展的共识。

生态城市概念自1971年在联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划(MAB)”中被提出后,在短时间内得到了世界各国的重视,为全球城市化发展建设提供了方向。尽管到目前为止,生态城市还没有形成公认的、精确的概念,对生态城市的评定也未形成统一的标准,相关的建设仍然处于摸索阶段,但融合了生态城市规划理念的建设已在世界各国大量开展,塑造了美国的克利夫兰、伯克利、澳大利亚阿德莱德、日本的北九州、千叶、法国格勒诺布尔、丹麦哥本哈根等一批成功的案例,为其他国家及地区建立生态城市提供了宝贵的经验[1-2]。

中国是世界城市化建设的关键地区。根据国家统计局统计,2015年,我国城镇化率达到56.1%,城镇常住人口达到了7.7亿。因此,未来中国的城市化发展对世界的经济、社会、环境将具有重大的影响,科学建设可持续发展的生态城市已成为中国城市化进程的必然选择和重要课题[3]。

随着国内外生态城市建设的迅速发展,针对生态城市的相关研究也与日俱增。目前,国内外关于生态城市的研究主要集中在评价指标体系构建[4-7]、规划设计[8-10]、存在的问题与对策[11-12]等方面,但针对各国自身生态城市时空格局方面的研究相对较少。生态城市时空格局演化是社会、经济、自然等影响因素相互作用的结果。中国具有地理面积辽阔,人口众多,近年来经济高速增长等特点,不同地区间的经济、社会、自然环境各不相同,生态城市建设情况也因地而异;同一地区的生态城市建设也随着近年来社会、经济、自然的快速演变日新月异。因此,研究我国生态城市发展的时空演化路径,深入探讨其内部发展规律,补充现有生态城市理论,对于正确地认识和判读当前我国的生态城市建设活动,更好地把握我国生态城市建设的进程,探索适合我国国情的生态城市发展模式,为生态城市建设的合理开展提供决策参考具有重要意义[13]。

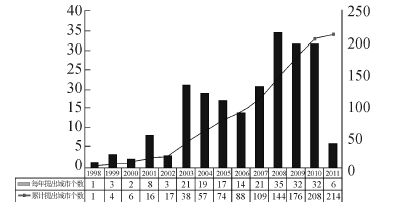

1 中国生态城市建设发展现状从时间发展特征来看,相对于西方发达国家的生态城市建设而言,我国的生态城市建设开展较晚,但发展十分迅速。1986年,江西省宜春市提出生态城市建设目标[11],标志着我国生态城市建设的开端。如图 1所示,在2003年以前,我国提出生态城市建设目标的城市数量较少且增长速度缓慢,历年数量增长在10个以下。截至2002年,我国提出生态城市建设目标的城市数量仅为17个。随着我国资源消耗、水土及空气污染、二氧化碳排量等问题日益严峻,生态城市的理念与规划获得了全国各地方、各级政府的普遍重视及响应[3]。2003~2010年,我国提出生态城市建设目标的城市数量每年增加的数目达到14~35个,平均每年增加约24个。据中国城市科学研究会统计,截至2012年7月,97.6%地级(含)以上城市和80%的县级城市提出以“生态城市”或“低碳城市”等生态型的发展模式为城市发展目标。中国已成为世界上生态城市建设数量最多、建设规模最大、发展速度最快的国家之一。

|

| 图1 中国提出生态城市建设目标城市数量年分布及累计分布 Figure 1 Numbers of cities proposed Eco-city building and accumulated distribution |

从空间分布特征来看,我国生态城市大多集中分布在国家重点发展的国家级经济区、新区,如天津滨海新区、长株潭城市群、山东半岛地区、珠江三角洲经济区,充分表明我国各主要战略区的新城已经把生态城市发展作为建设的主要方向。

2 中国生态城市建设的时空演化路径为了准确揭示中国生态城市建设的空间演化规律,在ARCGIS12.0支持下,采用空间统计方法(Moran′s I系数),从时间、空间双层维度全面揭示生态城市发展的时空变化过程,定量识别并以空间可视化的方式精细地刻画我国生态城市建设发展历程的整体特征。

所谓空间自相关(spatial autocorrelation)是指相同的变量在不同空间位置上相似性和差异性分别的相关性。如果某一变量的相似性在空间上形成集群,则定义为正的空间自相关;而当某变量的差异性空间集群更明显,则认为其具有负的空间自相关。本文采用Moran′s I系数测度我国生态城市分布的空间自相关性。空间自相关模型可分为全局自相关与局部自相关。其中,全局空间自相关是对变量在整个区域的空间特征的描述。而局部自相关可以表述哪里出现了异常值或是集聚。

其中,考察全局空间自相关性模型为

| $I=\frac{N{{\Sigma }_{i}}{{\Sigma }_{j}}{{W}_{ij}}\left( {{X}_{i}}-\bar{X} \right)\left( {{X}_{j}}-\bar{X} \right)}{\left( {{\Sigma }_{i}}{{\Sigma }_{j}}{{W}_{ij}} \right){{\Sigma }_{j}}{{\left( {{X}_{i}}-\bar{X} \right)}^{2}}}$ |

式中:N表示地级市数量,Xi为在一个特定地点的变量值,Xj为另一个地方的变量值,X为变量的均值,Wij指地区i与地区j之间的权重。

Moran′s I 的取值范围在-1~1。当Moran′s I=0时,可以判断某变量在各地区的空间分布上相互独立,并不存在相关性。当Moran′s I>0时,各地区间的某变量在区位分布上是空间正相关,即这个变量存在空间依赖性。当Moran′s I<0时,则表现为空间负相关,也就是说,这个变量在区位分布上存在空间排斥。随着Moran′s I的绝对值的增加,变量的空间分布也表现出更强的相关性。

Moran′s I指数的显著性计算公式为

| $Z\left( I \right)=\frac{I-E\left( I \right)}{{{S}_{E(I)}}}$ | (1) |

式中:

| $E\left( I \right)=\frac{1}{N-1}$ | (2) |

| $\begin{align} & {{S}_{E(I)}}= \\ & SQRT\left[ \frac{{{N}^{2}}{{\sum }_{i,j}}W_{ij}^{2}+3{{\left( {{\sum }_{i,j}}{{W}_{ij}} \right)}^{2}}-N{{\sum }_{i}}{{\left( {{\sum }_{j}}{{W}_{ij}} \right)}^{2}}}{({{N}^{2}}-1){{({{\sum }_{i,j}}{{W}_{ij}})}^{2}}} \right] \\ \end{align}$ | (3) |

其中:Z(I)为标准正态分布的Z分数,I为上步计算所得的Moran指数。

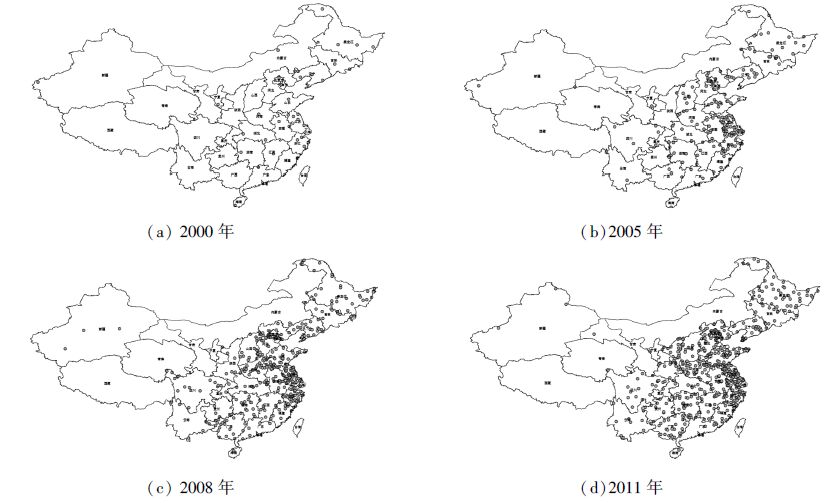

本项实证检验所采用数据的观察区间为2000~2011年。在数据的样本选择方面,由于很难获取生态城市的确切名单,根据张伟等[12]提出的解决方案,本文拟根据国家环境保护部公布的历年国家级生态示范区名单作为替代,近似地分析我国各地生态城市建设的时空演进过程。为了更好地看出生态城市建设的阶段性进展,本文分别采用了2000、2005、2008以及2011年的数据,并进行可视化展示,如图 2所示。

|

| 图2 我国生态城市空间分布图 Figure 2 Spatial distribution of China′s eco-cities |

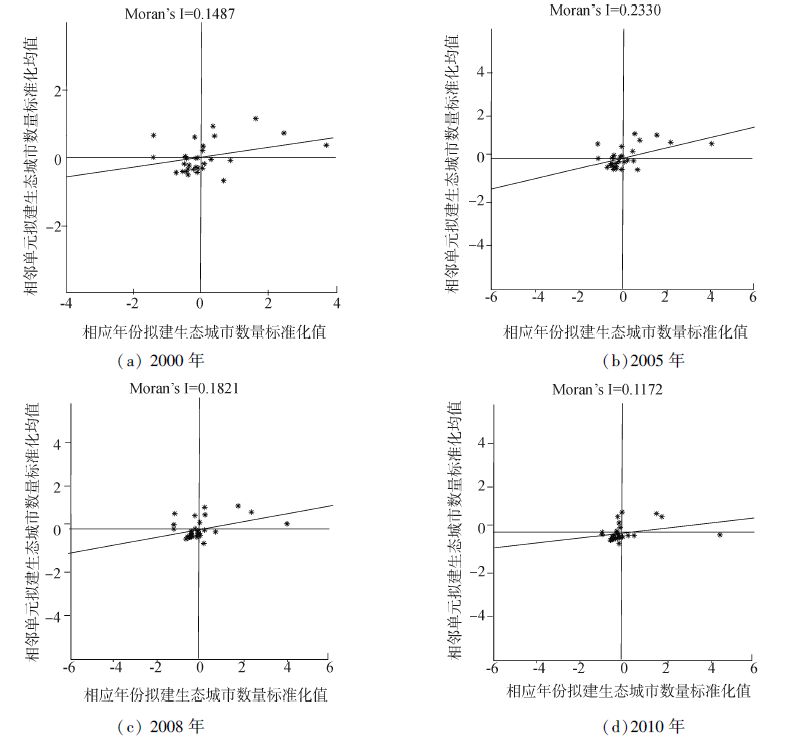

同时,选用ARCGIS软件来测算我国生态城市发展的空间依赖性。首先,对2000、2005、2008及2011年的空间自相关指数Moran′s I进行计算,结果如图 3所示。

|

| 图3 Moran′s I系数散点图 Figure 3 Scatter plot of Moran′s I coefficients |

如图 3所示,在选取的四年中,生态城市的分布都显示了一定的空间集聚性,其中2005年Moran′s I指数最高,但是并不能确定其显著性。同时,为了进一步分析我国生态城市空间集聚性的变化轨迹,补充了其他年份数据,对其空间集聚性进行检验,具体结果如表 1所示。

| 年份 | Moran′s I | 方差 | Z-score | P值 |

| 2000 | 0.149 | 0.005 | 1.902 | 0.057 |

| 2002 | 0.199 | 0.005 | 3.073 | 0.003 |

| 2005 | 0.233 | 0.005 | 3.218 | 0.001 |

| 2006 | 0.171 | 0.004 | 2.765 | 0.006 |

| 2007 | 0.152 | 0.005 | 2.375 | 0.018 |

| 2008 | 0.182 | 0.005 | 1.970 | 0.049 |

| 2011 | 0.117 | 0.006 | 1.709 | 0.087 |

| 注:国家环境保护部公布的国家级生态示范区名单只提供表中年份数据。 | ||||

表 1中的检验结果表明,在2000年我国的生态城市建设在空间分布上的并不存在稳定且明显的依赖性:Moran′s I值不显著(P值大于0.05),Z分数略小于2。即各地级市的生态城市建设水平在空间分布上并不存在相似值之间的集聚,而是随机分布的。随着时间的推移,在2002年,我国生态城市的空间依赖性明显:Moran′s I值在5%显著水平上显著,Z分数达到3以上。

这个时期的我国生态城市空间分布并不是随机的,而是具有稳定且明显的空间依赖性:生态城市与其他生态城市在空间上比较相近,而同样非生态城市地区也在空间分布上相近。在此后的相当长一段时期内(2002~2008年),我国生态城市的空间分布都是存在典型的空间自相关,这种空间自相关性在2005年效应最强(Moran′s I值最大,为0.233),随着时间推移呈逐渐降低的趋势。也就是说,我国生态城市的空间集聚性在2005年左右达到峰值,随着时间的推移我国生态城市的分布正在表现出更弱的空间自相关性。在近些年,我国生态城市的空间分布已经表现出了离散效应。如表 1所示,在2011年,我国生态城市在空间分布上的集聚性已经完全消失(P值大于0.05)。这些生态城市的分布又重新呈离散状分布。这个变化路径与环境库兹涅茨曲线(environment kuznets curve,EKC)基本相似。EKC揭示出环境质量开始随着收入增加而退化,收入水平上升到一定程度后随收入增加而改善,即环境质量与收入为倒U型关系。

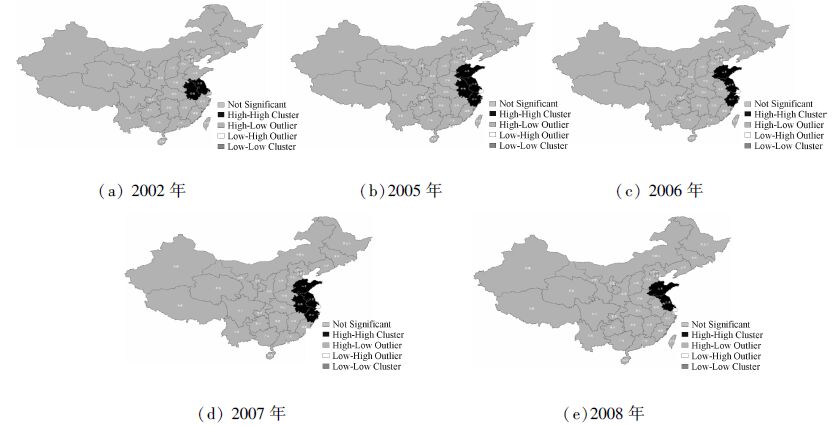

为了更加深刻地揭示生态城市分布密度较高的中东部地区的生态城市建设的集聚性,进一步检验了我国生态城市分布集聚年份(2002、2005、2006、2007、2008年)的局部自相关。分析结果如图 4所示。

|

| 图4 空间局部自相关检验结果 Figure 4 The estimation results of spatial local auto-correlation |

我国生态城市分布的空间局部自相关和前面分析比较一致,且准确的指出了空间集聚点。例如,在2002年,我国拟建生态城市在江苏、安徽两省出现显著的高-高集聚;在2005年,我国拟建生态城市在山东、浙江、江苏、安徽四省出现显著的高-高集聚;在2006、2007年亦存在相似的发现;在2008年,主要集聚省份出现在经济水平更好的江苏、山东两省。

总的来说,我国生态城市建设在演化路径上具有两个明显的特征:

1) 从时间维度上讲,我国生态城市的空间分布经历了一个离散——聚集——离散的倒U型演化过程。这说明在我国开展生态城市建设一直以来的相当长时期内,我国生态城市的空间分布从最初的随机分布,随着时间推移表现出相似值之间的空间集聚,并且这种聚集效应从总体趋势看也是逐渐提高的,但是在近期表现出离散效应。经历了由离散到集聚、再到离散的变化路径,显示出较明显的倒U型演化路径。

2) 从空间维度上来讲,生态城市的分布显示出了明显的空间差异。从建设初始到现在,我国生态城市建设都有较明显的区域梯度变化。以2011年为例,我国生态城市的分布密度有一个自东向西逐渐减小的梯度变化,表现为东部地区密度最大,中部地区仅次于东部地区,但远远高于西部地区的生态城市分布密度。同时,沿海各省份的生态城市密度都较高,尤其是北部沿海与东部沿海地区,生态城市在这个区域高度聚集,这与其本身优越的自然地理环境与较高的经济发展水平是密不可分的[14]。

3 中国生态城市的发展模式根据前文中我国生态城市建设的时空演化路径分析,相应的提出了我国生态城市建设的发展模式:空间散点模式——空间集聚模式——空间溢出模式——空间平衡模式。

3.1 空间散点模式生态城市构建的空间散点模式是指在生态建设初期,一个区域内只有一个或少数几个城市提出构建生态城市的目标,与区域内其他城市联动欠缺,整个区域并没有明确的生态城市构建规划[15-16]。从图 2中可以看出,在2000年,也就是我国提出生态城市建设的初期,我国绝大多数的拟建生态城市属于空间散点分布模式。如北京市、内蒙古自治区、辽宁省、江西省、山东省、河南省、湖南省、广东省、海南省、宁夏自治区与新疆自治区。这些省份只有一个城市开始了生态城市的建设。例如,广州省只有珠海市提出了拟建生态城市构建目标。海南省也只有三亚市开启了生态城市建设。这些城市的生态城市构建处在起步阶段,一个区域内的孤立城市进行生态建设,而与周边城市甚至整个区域没有形成联动。然而,这些离散的生态城市建设地区具有明显的建设特色。比如贵阳市,是典型的循环经济型生态城市。贵阳市是国家环保总局确定的第一个循环经济型生态城市试点城市[17]。循环经济型生态城市建设的主要特征是逐步将以往传统粗放式资源型城市发展模式过渡到可持续循环资源型发展模式。而北京市是典型的政治型生态城市。这类城市由于政治地位突出,城市的职能定位比较单一,突出表现为政治中心,聚集着国家决策精英,工业区远离城市,污染性较强的企业也被迁移。因此,在此发展阶段找出本地区生态城市建设的特色是各地方政府的工作重心。空间散点模式也是生态城市构建的第一阶段。即为了在某一区域中独立发展其生态城市建设,需对城市本身的建设特色予以定位,才能有效的开展其生态城市建设。

3.2 空间集聚模式空间集聚模式是指区域内拟建生态城市分布较为密集,城市与城市间联系紧密,整个区域通过制定区域规划推动城市的生态建设。这是生态城市发展的中期阶段。在这一阶段中,区域内会有大量生态城市孕育而生,形成比较有规模的城市群。例如江苏省、浙江省、辽宁省及湖南省,这些省已经提出构建生态省的目标,并制定了《生态省建设规划纲要》,旨在以区域为整体进行生态环境建设[18]。因此这些拟建生态城市之间能够互相合作,在生态城市构建方面互相促进。目前我国城市处于空间集聚群构建模式的大多分布在东部沿海地区。如目前提出的三大拟建城市群:长江三角洲地区、珠江三角洲地区和渤海湾地区[19]。其中,长江三角洲地区拟建生态城市的数量最多,分布也最为集中,上海、杭州、南京、无锡、宁波、常州、湖州等城市均提出了拟建生态城市建设,是我国生态城市构建中最为庞大的集聚群。

3.3 空间溢出模式空间溢出模式是指某一区域内生态城市建设已达到较高水平,区域间开始出现良性互动,实现生态城市空间联动发展。由于目前我国沿海省份的生态城市密度已经达到一定程度,这种生态城市的发展理念对周围区域有了明显的正向输出。如图 5所示,在2011年,处于中、西部地区衔接处的内陆省份,如山西、江西、安徽、湖南、湖北等,生态城市的数量有了非常明显的增加,或已实现点面结合模式。而西部地区的四川、云南、贵州等省份虽然拟建生态城市数量有限,城市间未能联动,但密度上升趋势明显。这一构建模式也是我国生态城市建设未来发展方向,通过东部沿海省份的概念溢出,加强区域间合作,实现生态观念较弱省份的生态建设。

3.4 空间均衡模式空间均衡模式是指所有区域的生态城市建设都已经达到一定水平,区域之间形成有效联动,实现所有区域的生态发展。这一构建模式是生态城市建设的高级阶段,也是我国生态城市建设的长远目标。

总体而言,生态城市构建的四种模式是生态城市从无到有、从低级到高级的发展过程,这四种模式可以看成是生态城市构建的四个阶段。大部分城市在构建生态城市的过程中一般都会经历空间离散模式与空间集聚模式。由离散分布模式出发,随着区域的生态建设发展逐渐开始空间集聚,进入第二种模式。接下来整个区域在生态城市构建方面协调合作,通过区域规划的制定达到更高的发展模式,实现空间溢出,从而最终实现生态城市分布的空间均衡模式。

4 结论本文通过对我国拟建生态城市相关数据的收集和整理,分析了我国生态城市建设的时空演化路径,探讨了其发展模式,主要结论如下:

1) 我国提出生态城市建设以来,生态城市的空间分布经历了一个由离散——聚集——离散的倒U型演化过程。同时,我国生态城市的分布显示出了明显的空间差异。生态城市的分布密度有一个自东向西逐渐减小的梯度变化,表现为东部地区密度最大,中部地区仅次于东部地区,但远远高于西部地区的生态城市分布密度。

2)根据我国生态城市发展的时空演化路径,我们提出生态城市构建的四个构建模式——空间散点模式、空间集聚模式、空间溢出模式与空间均衡模式。这四个模式是我国生态城市从无到有、从低级到高级的发展过程。目前来看,西部地区的拟建生态城市多为离散分布模式,处于生态城市发展的初步阶段。而提出构建生态城市时间最早、数量最多的东部省份正试图通过提出生态省等战略,使整个区域通过制定区域生态规划共同打造生态城市群,形成集聚群,标志着其已进入第二阶段。

总的来说,本文的研究发现可以为各级政府探寻其生态城市发展路径提供一定决策支持。通过对自身发展模式进行定位、对相邻地区的生态城市建设水平进行评估,合理制定其生态城市发展的宏观规划与发展路径。

| [1] |

李迅, 刘琰. 低碳、生态、绿色——中国城市转型发展的战略选择[J].

城市规划学刊, 2011, 2: 1–7.

X un, LIU Yan. Low carbon, ecology and green-the strategic choice of China's urban transformation and development[J]. Urban planning forum, 2011, 2: 1–7. |

| [2] | YU L. Some concerns of Chinese eco-city development from the perspectives of international experiences[J]. Building sciences, 2010, 13: 30–35. |

| [3] | QIONG W U, SONG W R, HONG Q L, et al. The indices and the evaluation method of eco-city[J]. Acta ecologica sinica, 2005, 25(8): 2090–2095. |

| [4] |

郭秀锐, 杨居荣, 毛显强, 等. 生态城市建设及其指标体系[J].

城市发展研究, 2001, 6: 54–58.

Xiurui, YANG Jurong, MAO Xianqiang, et al. Ecological city construction and its index system[J]. Urban development research, 2001, 6: 54–58. |

| [5] | 黄光宇. 生态城市理论与规划设计方法[M]. 北京: 科学出版社, 2002. |

| [6] |

王玲. 生态城市规划设计研究[J].

企业技术开发, 2008, 27(4): 118–121.

Li ng. Research on ecological city planning and design[J]. Enterprise Technology Development, 2008, 27(4): 118–121. |

| [7] |

冒亚龙, 何镜堂. 遵循气候的生态城市节能设计[J].

城市问题, 2010, 6: 44–49.

Yalong, HE Jingtang. Eco-city energy saving design based on climate[J]. Urban problems, 2010, 6: 44–49. |

| [8] |

李迅, 刘琰. 中国低碳生态城市发展的现状、问题与对策[J].

城市规划学刊, 2011, 4: 23–29.

X un, LIU Yan. The present situation, problems and Countermeasures of the development of low carbon eco city in China[J]. Urban planning forum, 2011, 4: 23–29. |

| [9] |

褚祝杰. 我国生态城市建设存在的问题分析与对策研究[J].

科技管理研究, 2007, 27(10): 60–62.

Zhujie. Study on the problems and countermeasures of ecological city construction in China[J]. Research on science and technology management, 2007, 27(10): 60–62. |

| [10] |

王静. 天津生态城市建设现状定量评价[J].

城市环境与城市生态, 2002, 5: 20–22.

Ji ng. Quantitative evaluation of ecological city construction in Tianjin[J]. Urban Environment and Urban Ecology, 2002, 5: 20–22. |

| [11] |

宋永昌, 戚仁海, 由文辉, 等. 生态城市的指标体系与评价方法[J].

城市环境与城市生态, 1999, 5: 16–19.

Yongchang, QIN Rehai, YOU Wenhui, et al. Index system and evaluation method of eco city[J]. Urban environment and urban ecology, 1999, 5: 16–19. |

| [12] |

张伟, 张宏业, 刘婷, 等. 我国生态城市建设的时空演化格局及其驱动机理分析[J].

城市发展研究, 2012, 19(5): 44–49.

W ei, ZHANG Hongye. LIU Ting, et al. The spatial-temporal pattern and its driving mechanism of eco-city construction in China[J]. Urban studies, 2012, 19(5): 44–49. |

| [13] |

陈军飞, 王慧敏. 生态城市建设指标体系与综合评价研究[J].

环境保护, 2005, 9: 52–55.

Junfei, WANG Huimin. Study on index system and comprehensive evaluation of eco city construction[J]. Environmental protection, 2005, 9: 52–55. |

| [14] | YU L. Low carbon eco-city:New approach for Chinese urbanization[J]. Habitat International, 2014, 44: 102–110. DOI:10.1016/j.habitatint.2014.05.004 |

| [15] | YU L. Study on development objectives and implementing policies of Chinese eco-city[J]. Urban Planning International, 2009, 6: 102–107. |

| [16] | YU C, DIJKEMA G, DE JONG M, et al. From an eco-industrial park towards an eco-city:a case study in Suzhou, China[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 102: 264–274. DOI:10.1016/j.jclepro.2015.04.021 |

| [17] |

石磊, 陈吉宁, 张天柱. 循环经济型生态城市规划框架研究——以贵阳市为例[J].

中国人口资源与环境, 2004, 14(3): 54–56.

L ei, CHEN Jining, ZHANG Tianzhu. Research on the framework of circular economy eco city planning-the case study of Guiyang[J]. China population resources and environment, 2004, 14(3): 54–56. |

| [18] | DE JONG M, WANG D, YU C. Exploring the relevance of the eco-city concept in China:the case of Shenzhen Sino-Dutch low carbon city[J]. Journal of Urban Technology, 2013, 20: 95–113. DOI:10.1080/10630732.2012.756202 |

| [19] |

关海玲, 孙玉军. 我国省域低碳生态城市发展水平综合评价——基于因子分析[J].

技术经济, 2012, 31(7): 91–98.

Hailing, SUN Yujun. Comprehensive evaluation on the development of low carbon eco city in China-based on factor analysis[J]. Technological economy, 2012, 31(7): 91–98. |

| [20] | DONG H, FUJITA T, GENG Y, et al. A review on eco-city evaluation methods and highlights for integration[J]. Ecological indicators, 2016, 60: 1184–1191. DOI:10.1016/j.ecolind.2015.08.044 |

| [21] |

达良俊, 田志慧, 陈晓双. 生态城市发展与建设模式[J].

现代城市研究, 2009, 7: 11–17.

Liangjun, TIAN Zhihui, CHEN Xiaoshuang. Eco-city development and construction pattern[J]. Modern urban studies, 2009, 7: 11–17. |

| [22] |

薛梅, 董锁成, 李宇. 国内外生态城市建设模式比较研究[J].

城市问题, 2009, 4: 71–75.

M ei, DONG Suocheng, LI Yu. Comparative study on eco city construction model at home and abroad[J]. Urban problems, 2009, 4: 71–75. |

| [23] | CAPROTTI F. Critical research on eco-cities? A walk through the Sino-Singapore Tianjin eco-city, China[J]. Cities, 20104, 36: 10–17. |