创新作为经济增长的重要驱动力,对企业绩效的提升和长期竞争优势的保持起到至关重要的作用[1]。结构性创新作为创新的特殊形式,与强调改变模块核心概念的模块化创新不同,其本质在于对已有系统进行重组,将现有组件按照全新的方式整合起来,并保持原组件核心概念不变[2]。该创新是基于创新者新颖的结构知识而产生的[3],是技术体系更新的基础。产品结构性创新往往通过改变模块间的界面关系来影响企业绩效,即通过优化结构、更新结构知识来促进产品流程与研发。创新的本质为知识创新,即旧知识体系解构与新知识体系重构的连续过程。作为人类文明发展、社会进步、经济繁荣的不竭动力和源泉,知识创新往往有利于增强个体能力、推动组织发展以及提升组织绩效[4]。

生态位理论指出,生存力、竞争力和发展力是构成企业生态位的3个层面[5]。生存能力,即企业的“态”属性,是企业生命体得以生存的基础,指机体内部构成要素的完整性和功能的完好性;竞争力是企业的“势”属性,反映企业对环境的主动适应能力,是企业机体与所处环境之间的物质资源、能量、信息的交流转换,是不断学习、创新的演化能力;发展力是处于企业“态”和“势”交界面的属性,反映企业机体内外部构成要素之间相互协调、协同进化的共生性。基于生态位理论,企业想要取得长足发展,获取较强竞争力,就必须增强其对环境的适应性,顺应市场发展,在面对市场波动时迅速采取合理变革,满足市场需求,并结合组织内部与外部资源条件,进行产品创新,构建新知识体系,不断提升其绩效。

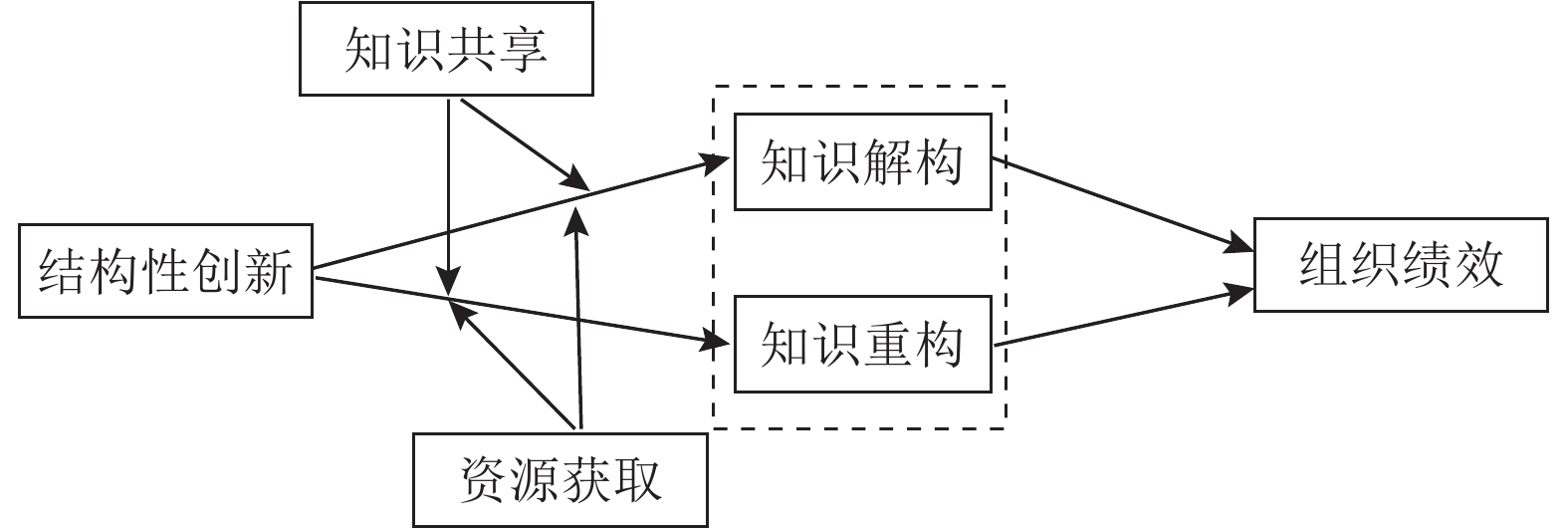

本文拟从以下几个方面进行拓展。1) 本研究拟探讨结构性创新对组织绩效的影响机制,引入生态位理论,丰富创新相关理论研究;2) 从知识创新的视角出发,探讨知识解构、知识重构在链接创新与组织绩效关系中所起的作用;3) 从组织层面出发探讨情境与资源对上述关系的权变影响,考察结构性创新对组织绩效作用的边界条件。具体而言,本研究提出模型如图1所示。

|

图 1 研究模型 Fig. 1 Research model |

创新是组织为适应变化的市场环境和高质量产品、服务需求而产生的新思想、行为或过程[6]。由于全球商业环境的波动性,组织需要提高其灵活性,响应能力和效率,并需要应对当地和国际竞争所面临的挑战。这必然会转化为更大的创新需求,即产品、服务、内部流程和行为的不断创新。根据生态位理论,企业要想获得持久竞争力,就必须主动适应环境变化,根据动态市场需求调整组织战略,不断学习与创新,提升其整体绩效。绩效是企业和组织正常运行与发展的目的和前提,组织创新是组织产生高绩效的重要决定因素。员工的创新能力通过其对市场和财务的运作影响组织价值[7],组织则通过专注于员工创新而获得更大的市场份额,获得高收入和高盈利能力。从资源与能力层面来说,资源、能力和技术也使得企业获得可持续的竞争优势和高绩效。

结构性创新即在保持原有产品组件的基础上对产品结构进行创新。Henderson等[2]指出,产品结构是使得系统内部各部分运作更加灵活,并保持协调性的设计概念;而结构性创新则是利用创新性的连接方式对模块连接进行优化与调整,从而利于系统绩效的提升。目前关于结构性创新影响组织绩效的路径还未形成一致观点,但大多数学者指出,结构性创新对组织绩效产生积极影响。一方面,基于结构性创新产生的统治性设计能够有效降低制造与开发成本,推进新产品开发与生产进度,进而提升组织整体绩效;另一方面,结构性创新促使企业与外部实体产生密切合作,共同研发,从而有利于形成竞争优势,提升其绩效[2]。因此,本文提出如下假设。

假设1 结构性创新对组织绩效产生正向影响。

1.2 知识解构和知识重构的中介作用知识被定义为增加组织有效行动能力的“合理真实信念”[8],是个体经验、价值观、情境信息和洞察力的混合框架。与商业组织有关的知识包括事实、观点、想法、理论、原则、模型、经验、价值观、背景信息、洞察力和直觉[9]。知识有2种形式,即显性知识和隐性知识[8]。显性知识是用于交流、表达的知识;隐性知识是基于经验、思考和具体情感情境下的知识,由认知和技术2个部分组成。知识在组织运作过程中起到极为重要的作用,往往被认为是提升组织绩效的关键因素。绩效的提升不仅与组织氛围和个体技能密切相关,也受到员工知识储量的影响。员工将与工作相关的知识转移到工作流程和创新行为当中,从而提升其能力与绩效[10]。

在企业内部知识管理活动的基础上,组织不断地识别和获取知识,随之进行整合、扩散、共享和创造,从而产生新知识的过程即知识创新。具体来说,企业知识创新过程可被视为旧知识体系解构与新知识体系重构的过程。知识创新包括企业对新知识的创造、获取、融合和共享等过程,是技术、制度和管理的综合创新,对组织绩效、个体工作绩效、核心竞争力都有积极的影响[11]。现有研究从资源与能力2个方面探讨了知识解构与重构对绩效的影响,指出基于知识解构与重构的知识创新过程有助于组织获取与整合内外部资源,提升其自身能力与技能,从而产生较高的绩效[12]。

创新的本质在于组织知识的创新,结构性创新也是如此。基于结构性创新,组织必须建立符合产品新结构设计的知识体系,即进行知识创新[2]。结构性创新的有效实施需要知识创造的支撑,即组织必须进行旧知识体系的解构与新知识体系的重构[13]。基于上述内容,结构性创新将促进组织内知识创新,即知识解构与知识重构,知识创新为组织创造了适应复杂环境需求的新知识,能够有效提升组织绩效。因此,本文提出如下假设。

假设2 知识解构/知识重构在结构性创新与组织绩效中起中介作用。

1.3 知识共享和资源获取的调节作用知识共享即个体间进行知识的交流与分享,是基于积极人际互动所产生的有利于组织活力和知识转移的重要过程。社会认知理论认为,基于个体认知,组织内个体行为的目的在于塑造和控制社交网络,从而为人际交流和知识交流提供基础[14],积极的人际互动能够有效提升员工的参与和工作投入[15]。社会资本理论的宗旨即社交网络将促进资源产生。根据该理论,组织内积极的共享行为将促进资源交换与资源生成,从而为企业带来创新[16]。知识往往具有粘滞性,组织知识体系一旦形成便难以解构。而知识共享则在促进社交网络建立的同时增进企业内部活力,推动组织知识的更新与流动,有助于打破旧知识的粘滞性,为新知识储备奠定基础。

资源作为组织生存的必要因素,对企业发展起着至关重要的作用。基于资源依赖理论,企业通过建立社交网络取得和其他企业及环境的互动与交流,以获取自身所需资源[17]。稀缺资源的获取则有利于组织竞争力和绩效的提升。动态资源整合能力促使企业根据动态环境重新整合资源与发展能力,从而更好地解决竞争力不稳定问题。基于资源的重要作用,资源获取被认为是产业创新的必要基础[18]。从知识的角度来看,资源获取能力促使企业获得外部资源,整合内部资源,增加组织资源储量与活力,从而为企业内部知识创造过程奠定基础。基于组织生态位理论,企业机体内外部构成要素之间需要相互协调和协同进化。

如上所述,知识共享有利于增强企业内部活力,拓宽企业外部资源吸收,促进组织内新想法的产生,且有助于组织有效识别过时信息与知识,打破知识的粘滞效应,推动企业旧知识体系的解体,为新知识的建立奠定基础。资源获取则为企业注入其发展所需的内外部资源,通过转化过程增加企业知识资源储量。因此,本文提出如下假设。

假设3 知识共享调节结构性创新和知识解构/知识重构间的关系,知识共享越频繁,结构性创新和知识解构/知识重构间的正相关关系越强。

假设4 资源获取调节结构性创新和知识解构/知识重构间的关系,资源获取能力越强,结构性创新和知识解构/知识重构间的正相关关系越强。

假设5 知识共享调节结构性创新和组织绩效的间接关系(通过知识解构/知识重构),知识共享越频繁,该间接关系越强。

假设6 资源获取调节结构性创新和组织绩效的间接关系(通过知识解构/知识重构),资源获取能力越强,该间接关系越强。

2 研究设计 2.1 样本选取与数据收集本文通过以下步骤进行问卷设计。1) 基于文献阅读和企业访谈,严格遵照“翻译—回译”的标准流程[19]设计初始问卷;2) 从不同企业邀请7名研发部门管理人员,进行1~2 h的深度访谈,要求被试人员完成预试问卷,并给出修改建议。根据其建议对问卷进行修改,删除部分不必要的题项;3) 对30家制造业企业进行预测试,形成最终正式问卷。

相比于劳动密集型和资金密集型产业,时代的快速发展和竞争性的环境对技术密集型制造企业影响较大,创新和企业知识储量对其生存与发展起着至关重要的作用[20]。本文以中国中部的技术密集型制造业企业为研究对象,分为3个时点收集数据。在时点1测量企业基本信息和结构性创新情况;在时点2(1个月后)测量知识解构、知识重构、知识共享和资源获取;在时点3(2个月后)测量组织绩效,均由企业中高层管理人员填写。本研究共发放问卷300份,回收有效问卷221份,有效回应率为73.7%。在回收的有效样本中,从产业类型来看,31.9%的企业来自汽车制造业,46.7%的企业来自电子设备制造业,21.4%的企业来自医疗制造业;从产权性质来看,民营企业占比40.7%,国有企业占比23.1%,合资企业占比36.2%;企业年龄大多处于20年以下,占比90.4%;中小型企业较多,占比92.6%。

2.2 变量测量本文基于Likert 7点量表进行设计,“1~7”表示“非常不同意~非常同意”。

结构性创新。本文主要参考Henderson等[2]的相关研究,结合访谈资料,采用3个题项对结构性创新进行测量。具体包括“新产品在结构上具有新颖性”“新产品在结构设计上使用了最新创新技术”“新产品在结构创新上具有较快的发展速度”。因子分析结果显示各题项Loading值均 >0.7(α=0.828)。

知识解构。本文主要参考Lin[21]的相关研究,结合访谈资料,采用3个题项对知识解构进行测量。具体包括“我们对企业内外部知识有一定了解”“对于外部知识,我们也能够对之进行吸收与学习”“我们能够将知识进行分解,以便深入学习”。因子分析结果显示各题项Loading值均>0.7(α=0.830)。

知识重构。本文主要参考王铜安[22]的相关研究,结合访谈资料,采用4个题项对知识重构进行测量。具体包括“我们能够对外部获取的知识举一反三”“我们能用获得的新知识及时替代相应的老知识”“我们能利用获得的知识不断提升和完备知识体系”“获取的知识能促发企业原有知识发挥更大作用”。因子分析结果显示各题项Loading值均>0.6(α=0.827)。

组织绩效。本文使用Moorman等[23]的5题项量表对组织绩效进行测量,包括“与同业相比,本企业的产品或服务市场份额大”“与同业相比,本企业的产品或服务销售额大”等。因子分析结果显示各题项Loading值均>0.7(α=0.834)。

知识共享。本文主要参考陈诚等[24]的相关研究,结合访谈资料,采用4个题项对知识共享进行测量。具体包括“员工经常把自己的工作经验分享给同事或合作者”“当有新知识或新信息时,员工会与合作者分享”“在参加集体讨论时员工经常发表自己的建议、观点”“当合作者需要时,员工会分享工作文档或资料”。因子分析结果显示各题项Loading值均>0.7(α=0.843)。

资源获取。本文主要参考朱秀梅等[25]的相关研究,结合访谈资料,采用6个题项对资源获取进行测量,具体包括“企业能够从外部获取大量技术知识和技能”“企业能够从外部获取新产品/服务开发的知识和技能”“企业能够从外部获取市场营销知识和技能”“企业能够从外部获取顾客服务知识和技能”“我们企业能够从外部获取管理知识和技能”“我们企业能够从外部获取开发新市场的知识和技能”。因子分析结果显示各题项Loading值均>0.8(α=0.900)。

控制变量:根据以往研究,本文将产业类型、产权性质、企业年龄和企业规模列为控制变量。

3 研究结果为检验关键变量“结构性创新”“知识解构”“知识重构”“组织绩效”“知识共享”“资源获取”之间的区分效度以及各量表的相应测量参数,本研究采用Mplus 7.0对关键变量进行验证性因子分析。结果显示,六因子模型吻合得比较好:χ2(608)=1 527.051,p<0.001;RMSEA=0.081;TLI=0.886;CFI=0.905,表明测量具有较好的区分效度。其中,χ2为卡方值,是模型拟合的最基础指标;p为显著性;RMSEA为近似误差均方根;TLI为校正指数非规范拟合指数;CFI为比较拟合指数。

表1总结了变量的平均值、标准差以及相关系数。其中,r为相关系数,M为均值,SD为标准方差。产业类型包括汽车制造业、电子设备制造业及医疗制造业;产权性质包括民营、国有及合资;企业年龄包括10年及以下、10~20年及20年以上;企业规模包括小型、中型及大型。

| 表 1 各主要变量的均值、方差和相关关系1) Tab. 1 Mean, variance and correlation of major variables |

从表1可以看出,结构性创新与组织绩效(r=0.503;p<0.01)、知识解构(r=0.416;p<0.01)、知识重构(r=0.321;p<0.01)均呈显著正相关;知识解构(r=0.585;p<0.01)、知识重构(r=0.401;p<0.01)与组织绩效均呈显著正相关。

假设1提出结构性创新对组织绩效的直接影响。本文将组织绩效作为因变量,结构性创新作为自变量,运用Mplus 7.0进行检验。结果显示结构性创新对组织绩效具有显著的正向影响(B=0.582,SE=0.080,p<0.001),假设1得到验证。其中,B为非标准化系数,SE为标准误差。假设2提出知识解构/知识重构对结构性创新和组织绩效关系的中介作用,本文运用Mplus 7.0进行初步检验。1) 将组织绩效作为因变量,知识解构/知识重构作为自变量,结果显示,知识解构(B=0.472,SE=0.049,p<0.001)/知识重构(B=0.421,SE=0.070,p<0.001)对组织绩效具有显著的正向影响;2) 将组织绩效作为因变量,将结构性创新和知识解构/知识重构同时纳入作为自变量,结果显示知识解构(B=0.366,SE=0.053,p<0.001)/知识重构(B=0.285,SE=0.068,p<0.001)对组织绩效仍具有显著的正向影响。表2呈现了自变量(结构性创新)对因变量(组织绩效)的直接影响和知识解构/知识重构对因变量的影响,初步检验了中介效应。进一步运用bootstrap抽样2 000次的统计分析来验证中介效应,该结果表明知识解构对结构性创新和组织绩效的中介效应估计值为0.254(SE=0.054,p<0.001),95%的置信区间[0.159,0.377]不包括0,知识重构对结构性创新和组织绩效中介效应估计值为0.116(SE=0.037,p<0.01),95%的置信区间[0.056,0.206]不包括0。假设2得到验证。表2中的5组B和SE值,都以组织绩效为因变量,分别对应:1) 结构性创新作为自变量对组织绩效的影响;2) 知识解构为自变量对组织绩效的影响;3) 结构性创新和知识解构为自变量对组织绩效的影响;4) 知识重构为自变量对组织绩效的影响;5) 结构性创新和知识重构为自变量对组织绩效的影响。

| 表 2 直接效应和中介效应检验结果1) Tab. 2 The results of direct and indirect effect |

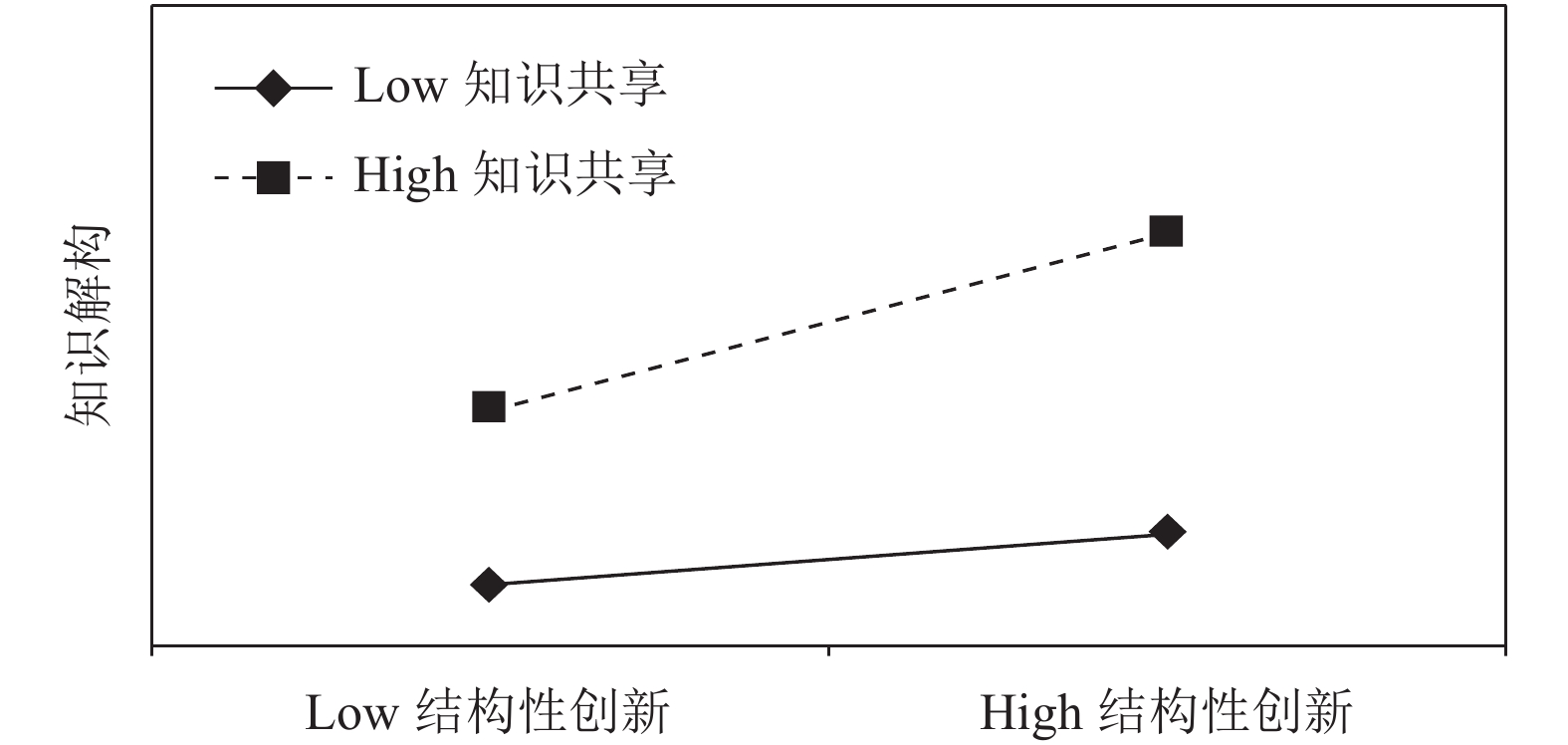

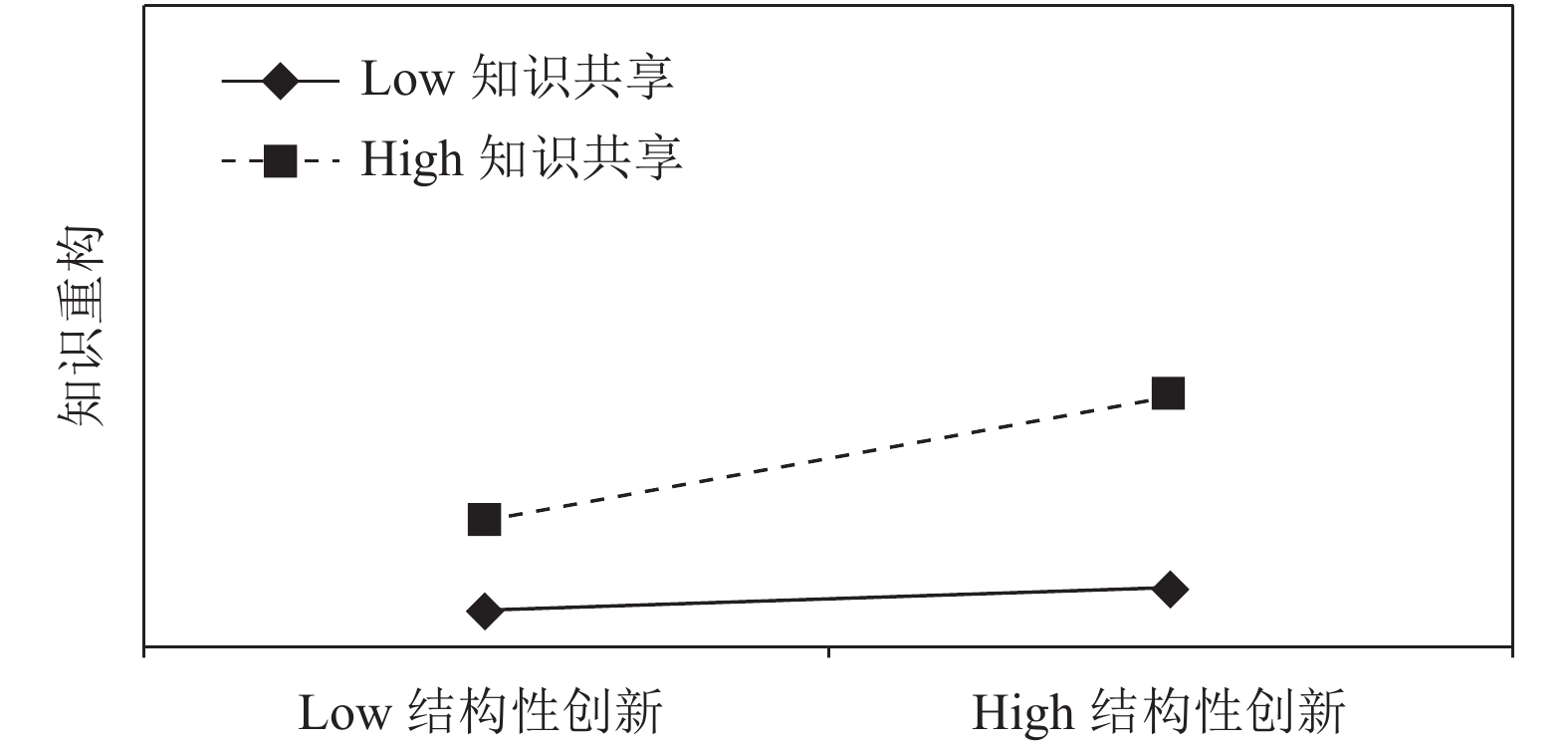

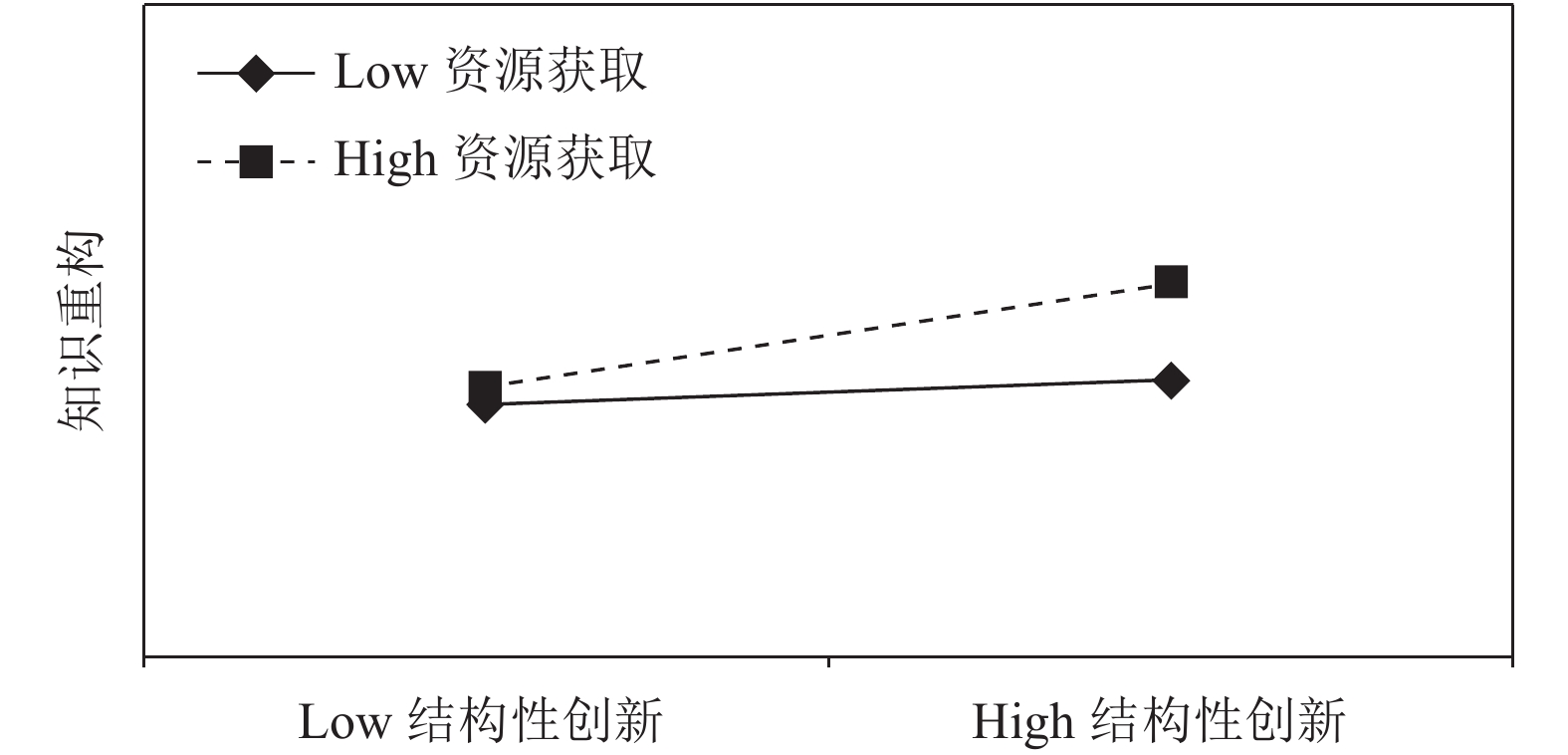

假设3提出知识共享的调节作用。本文运用Mplus 7.0进行检验,结果显示结构性创新对知识解构(B=0.385,SE=0.107,p<0.001)/知识重构(B=0.393,SE=0.091,p<0.001)有显著影响;结构性创新和知识共享的交互项对知识解构有显著影响(B=0.179,SE=0.061,p<0.01),对知识重构也有显著影响(B=0.147,SE=0.053,p<0.01),假设3成立。假设4提出资源获取的调节作用,结果显示结构性创新和资源获取的交互项对知识解构没有显著影响(B=0.118,SE=0.070,p>0.1),而对知识重构有显著影响(B=0.121,SE=0.060,p<0.05),因此假设4部分成立,具体结果详见表3,调节效应图详见图2~图4。表3中知识解构/知识重构的3组B和SE值分别对应:1) 结构性创新对知识解构/知识重构的影响;2) 结构性创新和知识共享的交互项对知识解构/知识重构的影响;3) 结构性创新和资源获取的交互项对知识解构/知识重构的影响。

| 表 3 调节效应检验结果1)、2) Tab. 3 The results of moderating effect |

|

图 2 不同知识共享水平下组织结构性创新对知识解构影响的差异 Fig. 2 Differences in the impact of architectural innovation on knowledge deconstruction at different levels of knowledge sharing |

|

图 3 不同知识共享水平下组织结构性创新对知识重构影响的差异 Fig. 3 Differences in the impact of architectural innovation on knowledge reconstruction at different levels of knowledge sharing |

|

图 4 不同资源获取水平下组织结构性创新对知识重构影响的差异 Fig. 4 Differences in the impact of architectural innovation on knowledge reconstruction at different levels of resource acquisition |

假设5提出知识共享对结构性创新和组织绩效间接关系的调节作用。本文参照Bauer等[26]的方法,通过均值加减一个标准差区分了高、低2种知识共享水平,分析了不同知识共享水平条件下结构性创新对组织绩效影响中知识解构/知识重构的中介效应。结果表明,高低知识共享水平下知识解构的中介效应具有显著差异(B=0.171,SE=0.073,p<0.05),95%置信区间为[0.045,0.332],不包括0;高低知识共享水平下知识重构的中介效应具有显著差异(B=0.125,SE=0.056,p<0.05),95%置信区间为[0.043,0.279],不包括0。假设5成立。假设6提出资源获取对结构性创新和组织绩效间接关系的调节作用,检验方法同假设5,结果表明,高低资源获取水平下知识解构的中介效应不具有显著差异(B=0.100,SE=0.071,p>0.01),95%置信区间为[−0.033,0.248],包括0;高低资源获取水平下知识重构的中介效应具有显著差异(B=0.084,SE=0.049,p<0.01),95%置信区间为[0.013,0.211],不包括0。假设6部分成立。

4 结论与启示本文通过实证研究发现,结构性创新对组织绩效产生正向影响,知识解构和知识重构在其中起到中介作用。组织内知识共享水平调节结构性创新和知识解构/知识重构间的关系,知识共享水平越高,两者间关系越强;知识共享水平也调节结构性创新和组织绩效间的间接关系(通过知识解构/知识重构),知识共享水平越高,该间接关系越强。组织资源获取能力调节结构性创新和知识重构间的关系,资源获取能力越高,两者间关系越强;资源获取能力也调节结构性创新和组织绩效间的间接关系(通过知识重构),资源获取能力越高,该间接关系越强。

1) 本文从生态位理论的角度出发探讨结构性创新为企业带来的影响,使用定量研究进行变量间关系的考察,弥补了以往定性研究的不足[2],也拓展了结构性创新相关研究理论。2) 基于知识创新视角研究结构性创新与组织绩效间的关系,有助于更深入地理解其中的黑箱和作用机制。以往研究指出结构性创新为企业带来的影响是复杂的。一方面,结构性创新为企业带来挑战。识别结构性创新需要耗费大量时间与精力,因为它最初存在于旧组织体系中,人们往往会依赖于过往的经验和工作模式,倾向于将坏消息或突发状况强加到熟悉的模式中去[27]。当现有公司意识到结构性创新的实质后,必须转换到一种新的学习模式中去,这也需要花费大量时间与精力;另一方面,结构性创新又为企业带来机遇,其有效实施往往有助于组织绩效的提升。本文则从新知识体系建立的角度为结构性创新与组织绩效关系提供理论指导,明晰了其具体影响机制。3) 本文实证研究发现了知识共享对结构性创新和知识解构/知识重构关系的调节作用以及资源获取对结构性创新和知识重构关系的调节效应,考察了组织情境的边界作用。

本文对企业和相关政府部门具有重要的实践启示。对于企业而言,应对外部环境进行准确识别与掌控,根据市场格局不断进行调整与创新。在进行结构性创新的过程中,应注重组织内知识共享水平与外部资源获取情况,不断更新与重组组织知识体系,以提升整体绩效,促进企业竞争力。对于相关政府部门而言,在推动企业进行结构性创新的过程中,应注重政策引导和扶持,如促进企业间合作、企业与高校合作以及企业与政府合作等,并提供适当外部资源。

| [1] |

BAYRAKTAR C A, HANCERLIOGULLARI G, CETINGUC B, et al. Competitive strategies, innovation, and firm performance: an empirical study in a developing economy environment[J].

Technology Analysis & Strategic Management, 2016, 29(1): 38-52.

|

| [2] |

HENDERSON R M, CLARK K B. Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J].

Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 9-30.

DOI: 10.2307/2393549. |

| [3] |

BALDWIN C Y, CLARK K B. The architecture of participation: does code architecture mitigate free riding in the open source development model?[J].

Management Science, 2006, 52(7): 1116-1127.

DOI: 10.1287/mnsc.1060.0546. |

| [4] |

IVANOVA I, STRAND Ø, KUSHNIR D, et al. Economic and technological complexity: a model study of indicators of knowledge-based innovation systems[J].

Technological Forecasting & Social Change, 2017, 7(12): 77-89.

|

| [5] |

HANNAN M T, FREEMAN J. The population ecology of organizations[J].

American Journal of Sociology, 1977, 82(5): 929-964.

DOI: 10.1086/226424. |

| [6] |

DAFT R L. A dual-core model of organizational innovation[J].

Academy of Management Journal, 1978, 21(2): 193-210.

|

| [7] |

RUBERA G, KIRCA A H. Firm innovativeness and its performance outcomes[J].

Journal of Marketing, 2012, 76(3): 130-147.

DOI: 10.1509/jm.10.0494. |

| [8] |

NONAKA I. A dynamic theory of organizational knowledge creation[J].

Organization Science, 1994, 5(1): 14-37.

DOI: 10.1287/orsc.5.1.14. |

| [9] |

MITRI M. Applying tacit knowledge management techniques for performance assessment[J].

Computers & Education, 2003, 41(2): 173-189.

|

| [10] |

O′BRIEN R C. Employee involvement in performance improvement[J].

Employee Relations, 1995, 17(3): 110-120.

DOI: 10.1108/01425459510145752. |

| [11] |

KHALIQUE M, BONTIS N, SHAARI J A N, et al. Intellectual capital in small and medium enterprises in Pakistan[J].

Journal of Intellectual Capital, 2015, 16(1): 224-238.

DOI: 10.1108/JIC-01-2014-0014. |

| [12] |

ALJANABI A R A, DILEEP K M. Knowledge sharing and its impact on innovation performance: a case study of teaching quality assurance program[J].

TIJ's Research Journal of Commerce & Behavioural Science - RJCBS, 2012, 1(2): 17-25.

|

| [13] |

PRIETO I M, REVILLA E, RODRĺGUEZ-PRADO B. Building dynamic capabilities in product development: how do contextual antecedents matter?[J].

Scandinavian Journal of Management, 2009, 25(3): 313-326.

DOI: 10.1016/j.scaman.2009.05.005. |

| [14] |

WELLMAN B, WORTLEY S. Different strokes from different folks: community ties and social support[J].

American Journal of Sociology, 1990, 96(3): 558-588.

DOI: 10.1086/229572. |

| [15] |

GEFEN D, RIDINGS C M. Implementation team responsiveness and user evaluation of customer relationship management: a quasi-experimental design study of social exchange theory[J].

Journal of Management Information Systems, 2002, 19(1): 47-69.

DOI: 10.1080/07421222.2002.11045717. |

| [16] |

TSAI W, GHOSHAL S. Social capital and value creation: the role of intrafirm networks[J].

Academy of Management Journal, 1998, 41(4): 464-476.

|

| [17] |

BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J].

Journal of Management, 1991, 17(1): 3-10.

|

| [18] |

XIAO Q, MARINO L D, ZHUANG W. A situated perspective of entrepreneurial learning: implications for entrepreneurial innovation propensity[J].

Journal of Business & Entrepreneurship, 2010, 22(1): 56-79.

|

| [19] |

BRISLIN R W. Translation and content analysis of oral and written material[M]//TRIANDIS H C, BERRY I W. Handbook of Cross culture Psychology. Boston: Allyn & Bacon, 1980, 2: 389-444.

|

| [20] |

BRANDT L, VAN BIESEBROECK J, ZHANG Y. Creative accounting or creative destruction? Firm - level productivity growth in Chinese manufacturing[J].

Journal of development economics, 2012, 97(2): 339-351.

DOI: 10.1016/j.jdeveco.2011.02.002. |

| [21] |

LIN H F. Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions[J].

Journal of Information Science, 2007, 33(2): 135-149.

DOI: 10.1177/0165551506068174. |

| [22] |

王铜安. 重大技术装备制造型企业技术整合的架构与机理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2008.

|

| [23] |

MOORMAN C, MINER A S. The impact of organizational memory on new product performance and creativity[J].

Journal of Marketing Research, 1997, 3(34): 91-106.

|

| [24] |

陈诚, 廖建桥, 文鹏. 组织内员工知识共享过程研究: 知识接收者视角[J].

图书情报工作, 2010, 54(4): 105-108.

CHEN Cheng, LIAO Jianqiao, WEN Peng. A study of worker knowledge sharing process within organization: based on knowledge receiver[J]. Library and Information Service, 2010, 54(4): 105-108. |

| [25] |

朱秀梅, 费宇鹏. 关系特征、资源获取与初创企业绩效关系实证研究[J].

南开管理评论, 2010, 13(3): 125-135.

ZHU Xiumei, FEI Yupeng. Empirical analysis relationship charateristics, resource acquisition and new firm performance[J]. Nankai Business Review, 2010, 13(3): 125-135. DOI: 10.3969/j.issn.1008-3448.2010.03.016. |

| [26] |

BAUER D J, PREACHER K J, GIL K M. Conceptualizing and testing random indirect effects and moderated mediation in multilevel models: new procedures and Recommendations[J].

Psychological Methods, 2006, 11(2): 142-163.

DOI: 10.1037/1082-989X.11.2.142. |

| [27] |

JACKSON S E, DUTTON J E. Discerning threats and opportunities[J].

Administrative Science Quarterly, 1988, 33(3): 370-387.

DOI: 10.2307/2392714. |

2019, Vol. 22

2019, Vol. 22