当前社会进入大数据时代,云计算通过网络调配和维护虚拟的服务资源,解决了数据处理能力有限、等待耗时较长、效率不高的问题[1]。随着云计算技术由概念发展到成熟,云服务也得到越来越广泛的应用。

云服务是指建立在云计算技术的开放式系统、标准化架构之上,面向用户的各种类型的服务,具有较强的专业性[2]。当前,云服务商数量逐年增多,且开发的云服务的功能类似,对于不具备专业知识的用户来说很难选择满足其个性化需求的云服务商,因此,对云服务商推荐问题的研究变得越来越重要。当前关于云服务商推荐问题的研究主要集中在基于服务质量(quality of service, QoS)的方法[3-4]、基于云服务等级协议(service level agreement, SLA)的方法[5-6]和基于多元目标决策的方法[1, 7]三个方面。但是,这些研究只是从云服务商的角度给用户进行推荐,并没有考虑到用户的实际需求。然而,在强调用户需求的时代,企业综合实力的增强,必然伴随着与用户需求之间的匹配。因此,提出满足用户需求的云服务商的推荐模型,实现用户需求与云服务商之间的匹配很有必要。

推荐系统就是将用户的兴趣需求和推荐对象的特征信息相匹配,同时使用相应的推荐算法进行筛选,找到用户可能感兴趣的推荐对象,推荐给用户[8]。目前构建推荐系统的方法主要包括协同过滤法[9-10],基于内容的方法[11-13]和混合推荐法等[14-15]。基于协同过滤法的推荐系统通过推理用户的历史,分析并预测接下来目标用户的购买意愿的系统模型,适用于用户和评分信息充分可获得的行业领域[16]。基于内容的推荐系统从用户和项目两个方面入手,充分考虑了用户的个性化偏好和项目本身的特征属性,在供需双方建立了联系,不依赖用户的历史数据,适用领域更为广泛[17]。而混合推荐法就是综合了多种方法的优点,将各类推荐方法的两者或多者进行恰当结合,产生一个融合的结果推荐给用户[18]。

云服务行业尚未成熟发展,用户历史数据缺乏,依靠数据分析和预测用户需求的推荐方法不能保证推荐结果的质量。因此,本研究采用基于用户偏好的推荐方法,实现基于需求偏好的云服务商个性化推荐。本研究主要包括以下3方面:第一,确定云服务用户的需求衡量指标及需求衡量方法;第二,确定云服务商的服务能力指标及其评价方式;第三,建立云服务商能力指标与用户需求之间的联系,确定云服务商需求满足能力,进而根据用户需求找到与其偏好最为匹配的云服务商,让用户拥有满意的云服务体验。

1 云服务用户的需求偏好确定鉴于云计算独特的运行方式,云服务给用户带来了方便,同时也产生了一些用户关注的问题。首先,云服务能够提供交互功能,在这过程中必然存在用户隐私和信息安全问题[19];其次,云服务使用共享的虚拟服务器镜像,而这种公共的服务器镜像容易受到安全风险的影响[20];最后,云服务的可靠性和稳定性对用户来说极为重要,而各种类型的故障都可能在云计算中存在,如溢出故障、网络故障、超时故障、资源丢失故障等。本文将云服务的主要特点和用户关注问题进行了梳理和对应,如表1所示。

| 表 1 云服务的主要优势和用户关注的问题 Tab. 1 The advantages of cloud services and user concerns |

表1中云服务用户在面临选择时关注的问题,实际上就是用户在实际服务过程中自身需求的反映,可以被用来刻画云服务的需求维度。目前关于云服务的评价研究主要采用责任心、成本、价格、安全性、敏捷性、可用性、及时性等指标[21-22]。结合云服务用户关注的问题,本文采用可用性、可靠性、及时性、安全性、价格可承受性在内的5个维度刻画云服务用户的需求,并定义云服务用户需求集为

1) 可用性:主要由易访问、易操作、易扩展等方面决定,反映了用户操作和持续使用的便利程度。

2) 可靠性:反映了在给定的时问和条件下,云服务产品需具备完成指定服务的能力。

3) 及时性:表现为用户提出需求时系统反馈的快捷程度,反映了云服务产品在满足用户需求变化和快速部署相关服务方面的能力。

4) 安全性:表现在数据安全、隐私保护、访问控制等方面,反映了用户个人数据能够免受安全隐患干扰的能力。

5) 价格可承受性:表现为用户对云服务价格的可接受程度,反映了用户的价格需求弹性的高低,即能够接受行业内何种程度的价格。

用户很容易用程度性的文字来具体描述自己对某项服务的需求,但是可能很难量化自身的服务需求。而在实际的推荐过程中,需要将具体的文字需求转化数值,以便于计算。据此,为了获取用户的个性化需求,本文采用三角模糊评价法衡量用户需求的偏好程度。三角模糊评价法是指对给定事物的多个属性、指标进行程度性、文字性判断,一般包含3~7个不同程度的等级,每个等级可以通过匹配各自的隶属方程进行量化[23]。由于用户评价的不确定性,采用三角模糊数的形式给出判断值。可将三角模糊数M记为

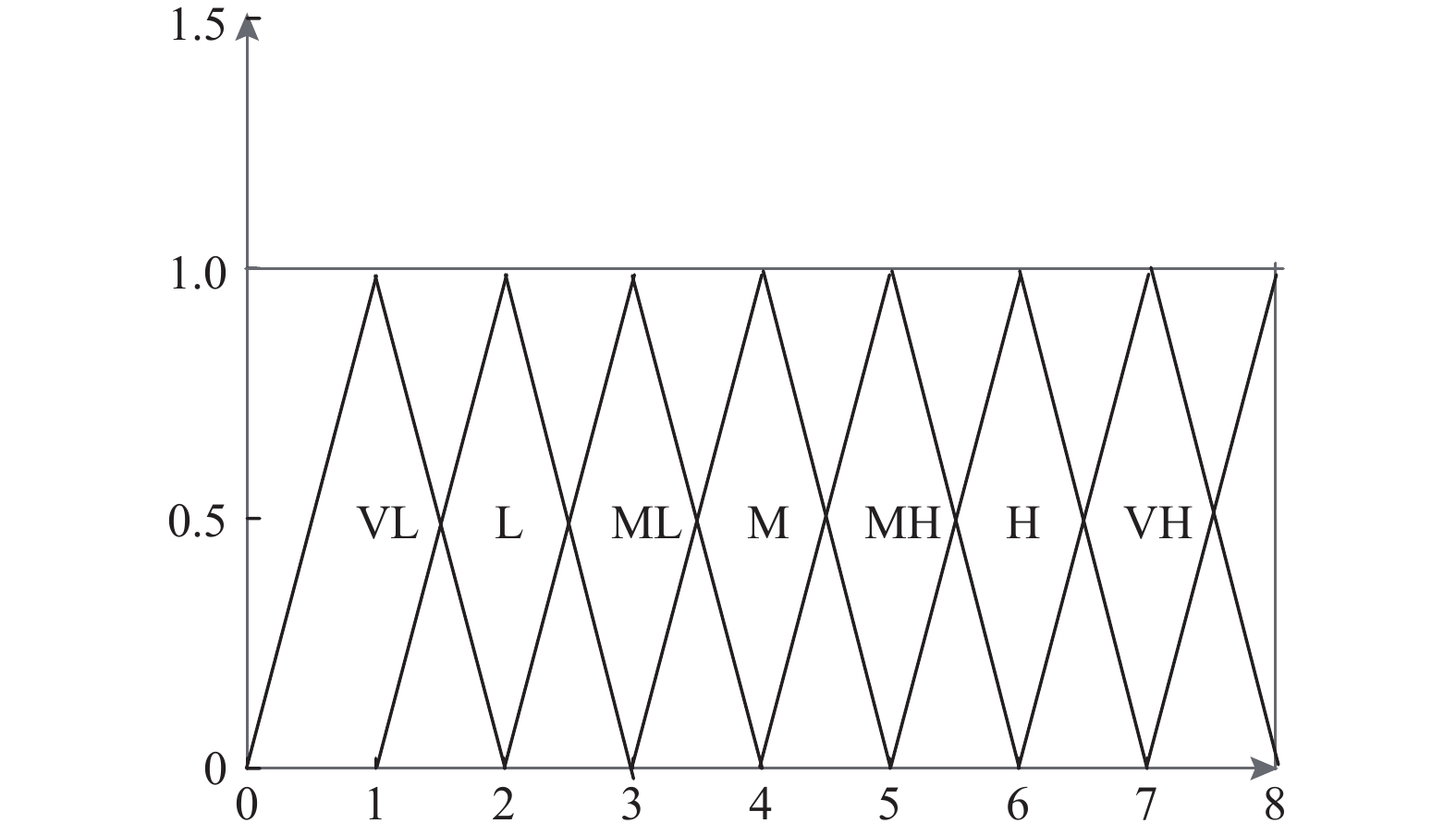

基于三角模糊数的模糊评价法,本文选取了“非常低”、“低”、“中等偏低”、“适中”、“中等偏高”、“高”、“非常高”一共7个程度等级,来衡量云服务用户需求偏好以及云服务商能力,其隶属函数见图1。根据其隶属函数,7个文字性等级能够分别实现量化,其对应的量化转换关系见表2。用户可以通过从“非常低”、“低”、“中等偏低”、“适中”、“中等偏高”、“高”、“非常高”中选择出恰当的选项,对各需求维度的重要性程度进行主观评价。然后,根据表2转化成三角模糊向量

|

图 1 三角模糊数的隶属函数(7等级) Fig. 1 Membership functions of triangular fuzzy numbers (Grades 7) |

| 表 2 文字描述与三角模糊数组的转换 Tab. 2 Translation of text descriptions and triangular fuzzy arrays |

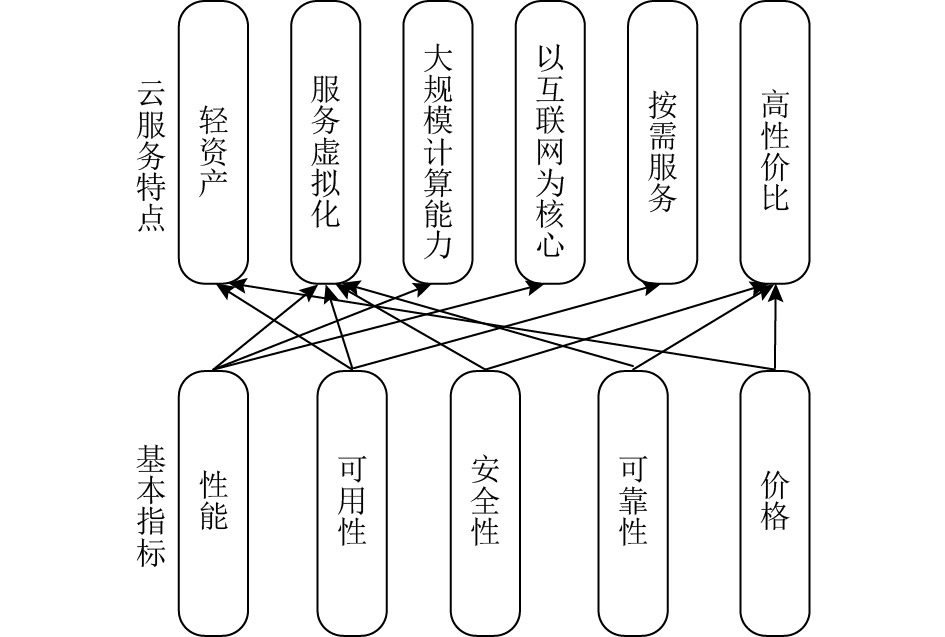

当前,云服务行业提供的服务与传统行业所提供的服务有很大不同。在选择云服务商评价指标时,要结合云服务本身所具有的特点:轻资产、服务虚拟化、大规模的计算能力、以互联网为核心、按需服务、高性价比等[25]。本文还参考了现有云服务QoS的评价指标,选定了如图2所示的性能、可用性、安全性、可靠性、价格这5个基本指标[26]。这5个指标既能反映云服务本身的特点,同时也能够衡量云服务商自身服务能力。实践中云服务商可能无法准确地对这些指标进行判断。因此,在5项基本指标的基础上,本文定义了一些具体指标。具体指标更有利于获取数据,因为云服务商很容易根据指标提供相应的数据,方便对云服务商服务能力进行评价。

|

图 2 云服务特点对应的基本指标 Fig. 2 Basic indicators of cloud service characteristics |

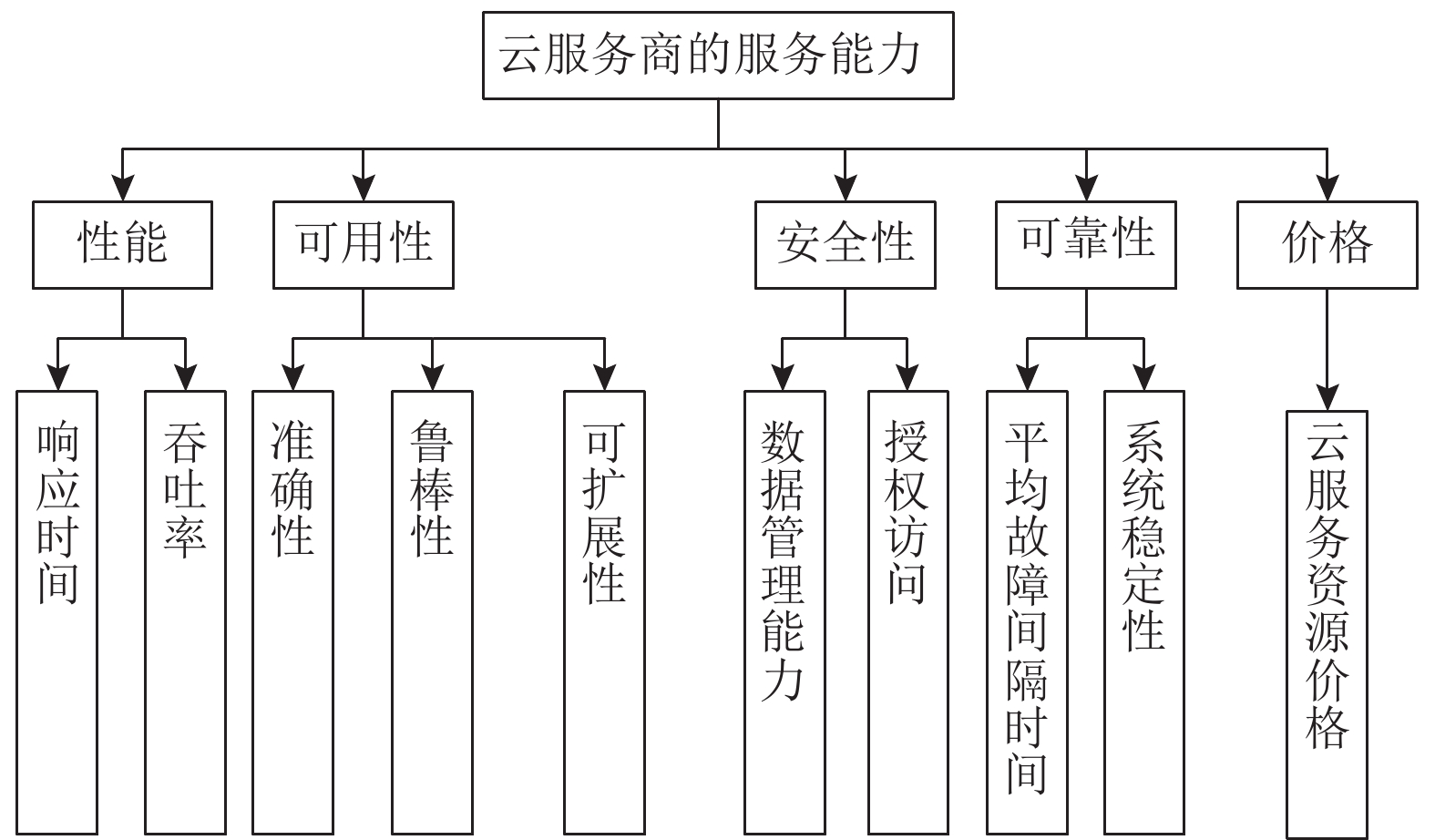

如图3所示,本文从云服务的特点构建指标体系,首先确定了5个一级指标(性能、可用性、安全性、可靠性、价格),并结合云服务商实际运营情况,构建了10个二级指标(响应时间、吞吐率、准确性、鲁棒性等)。10个二级指标共同构成了云服务商服务能力评价指标集

1) 性能:性能是服务质量的一个重要方面,指的是云服务完成一个请求的快慢程度。其中包括响应时间和吞吐率两部分,响应时间就是使用云服务所需要的时间,是等待时间、执行时间和通讯时间的总和;吞吐率衡量的是调用云服务的速度。

2) 可用性:可用性需求主要反映了云服务商能够完成用户特定目标的能力。其中包括准确性、鲁棒性和可扩展性3部分,准确性是云服务商能够准确制定服务款,并准确完成用户的任务;鲁棒性又称抗变换性,是指在环境异常时,系统维持自身某种特性的能力;可扩展性衡量了云服务商的服务规模水平满足用户不断扩展的需求的能力。

3) 安全性:反映了云服务产品免受安全隐患干扰的能力。其中包括数据管理能力和授权访问两部分,数据管理能力衡量了云服务商管理数据时的安全性,授权访问指的是云服务使用过程中对用户权限的管理能力。

4) 可靠性:在给定使用时期内的正常工作比例。其中包括平均故障间隔时间和系统稳定性,平均故障间隔时间指的是两次相邻故障的平均间隔时间,系统稳定性是指系统保持活跃的能力。

5) 价格:衡量云服务商提供的资源价格在行业内所处的价格水平。

|

图 3 云服务商服务能力指标 Fig. 3 Service capacity indicators of cloud service providers |

本文将由云服务商提供自身各项二级指标的评价,获得候选云服务商的各项服务能力指标,采集进入候选云服务商的数据库。云服务商需要对包括响应时间、吞吐率、准确性、鲁棒性等10项能力在内的评价指标集

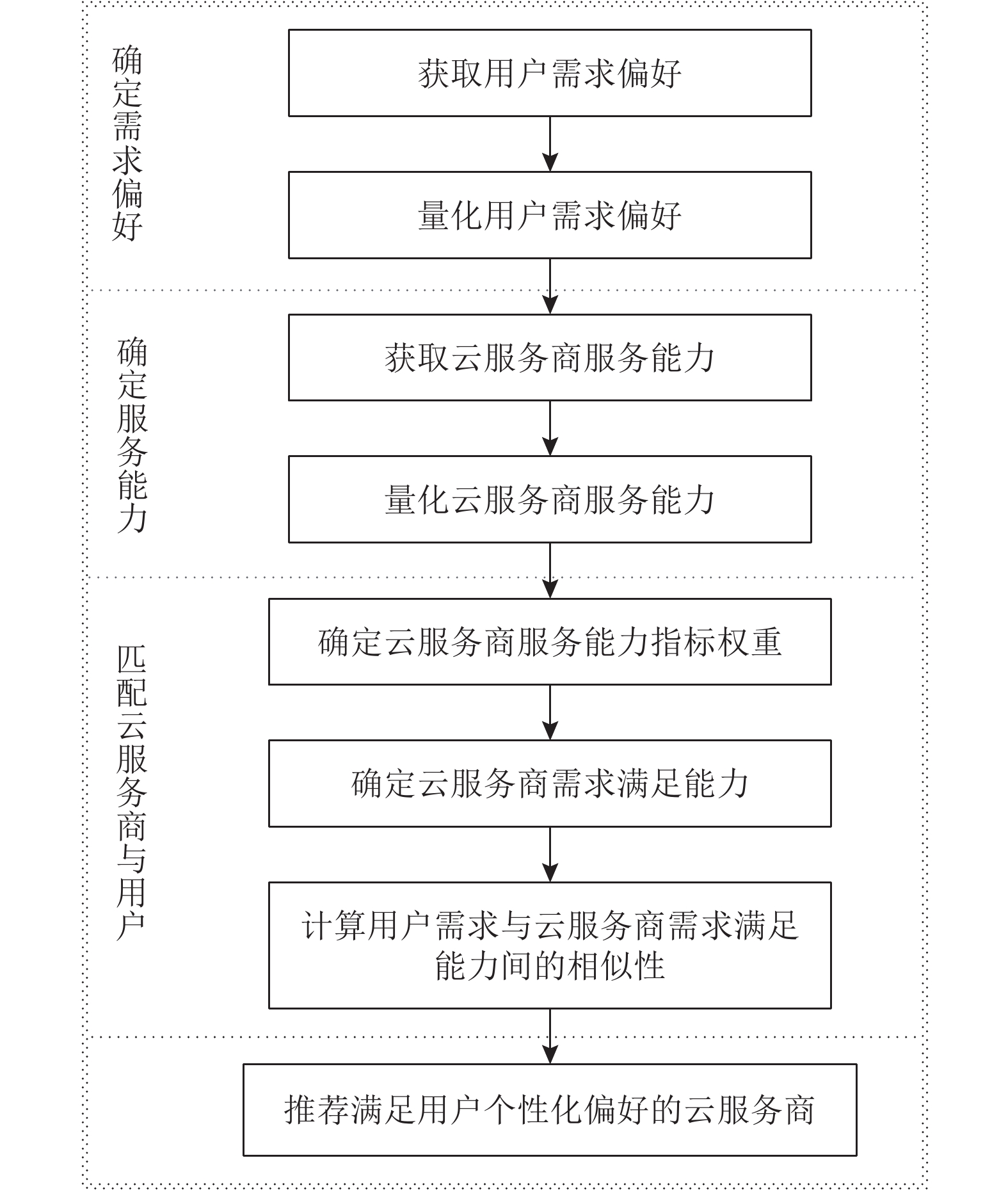

如图4所示,面向用户需求偏好的云服务商推荐主要分为3个部分:云服务用户需求偏好获取、云服务商服务能力获取和云服务商与用户的匹配与推荐。前2个部分的主要目的是获取用户和云服务商的数据;最后一部分的目的是建立云服务商与用户的匹配并完成推荐:首先将用户需求与云服务商服务能力匹配,计算出云服务商的需求满足能力,进而计算用户需求与云服务商需求满足能力的相似距离,排序距离,推荐给用户合适的供应商。

|

图 4 基于用户需求偏好的云服务商推荐流程 Fig. 4 Recommendation process of cloud service providers based on user demand preferences |

能力权重反映了服务能力指标对于完成服务所贡献的比重。本文定义能力权重

假设现有m个候选云服务商

步骤1 通过式(1)去模糊化处理原始数据得到评价矩阵

| $ \quad\quad{c_{jh}} = [( {{{{c}}_{{{jh}}}}^3 - {c_{jh}}^1} ) + ( {{c_{jh}}^2 - {c_{jh}}^1} )]/3 + {{{c}}_{jh}}^1{\text{。}} $ | (1) |

步骤2 通过式(2)标准化处理评价矩阵

| $ \quad\quad{r_{jh}} = \frac{{{c_{jh}}}}{\displaystyle{\sqrt {\mathop \sum \limits_{j = 1}^m {c_{jh}}^2} }} \times 100{\text{。}} $ | (2) |

其中,

步骤3 通过式(3)计算第j个云服务商的第h项服务能力的比重

| $ \quad\quad{p_{jh}} = \frac{{{r_{jh}}}}{\displaystyle{\mathop \sum \limits_{j = 1}^m {r_{jh}}}}{\text{。}} $ | (3) |

步骤4 通过式(4)计算第h项服务能力的熵值

| $ \quad\quad{e_h} = - \frac{1}{{\ln m}}\mathop \sum _{j = 1}^m {p_{jh}} \cdot \ln {p_{jh}},\ln 0 \equiv 0{\text{。}} $ | (4) |

步骤5 通过式(5)计算第h项服务能力的熵权

| $ \quad\quad{w_h} = \frac{{\left( {1 - {e_h}} \right)}}{\displaystyle{\mathop \sum \limits_{h = 1}^v \left( {1 - {e_h}} \right)}}{\text{。}} $ | (5) |

将云服务商和用户需求相联系,利用各项服务能力指标作为桥梁,衡量云服务商满足用户需求的能力。虽然各服务能力均与实现用户需求有关联,但每一个服务能力指标对应于实现某项具体的用户服务需求的相关程度和贡献大小有高低之分。通过与云计算及云服务领域的专家学者进行深度访谈,确定了如表3所示的云服务商的服务能力与用户需求维度之间的对应关系,从而建立了云服务商与用户需求之间联系的桥梁。

| 表 3 用户需求与服务商服务能力的关系 Tab. 3 The relationship between user demand and service capability of service provider |

将云服务商服务能力与对应权重相匹配,根据云服务商服务能力与实现用户需求能力的关系,通过加权平均法衡量云服务商满足用户需求的能力。例如,候选云服务商

| $ \quad\quad\widetilde {a_{jt}} = \left\langle {a_{jt}^1,a_{jt}^2,a_{jt}^3} \right\rangle = \mathop \sum _{{c_h} \in {r_t}} \left[ {{w_h} \times c_{jh}^k} \right]{\text{。}} $ | (6) |

用户三角模糊数的需求集

| $ \quad\quad{{{S}}_{{{u}},{{{s}}_{{j}}}}}\left( {{t}} \right) = 1 - \frac{1}{{\sqrt 3 }}{\left[ {\mathop \sum _{{{k}} = 1}^3 {{\left( {{{p}}_{{t}}^{{k}} - {{a}}_{{{jt}}}^{{k}}} \right)}^2}} \right]^{1/2}} \text{,}$ | (7) |

| $ \quad\quad{{{S}}_{u,{{{s}}_{{j}}}}} = \left| {\mathop \sum _{{{t}} = 1}^{{s}} {{{S}}_{{{u}},{{{s}}_{{j}}}}}\left( {{t}} \right)} \right| \text{。}$ | (8) |

依此类推,可以衡量用户与每一个候选云服务商之间的综合相似性距离,综合相似性距离体现了用户与各候选云服务商之间的基于需求的匹配程度。其中,相似性距离数值越小,表明用户与各候选云服务商之间匹配度越高;反之,相似性距离数值越大,用户与各候选云服务商之间匹配度越低。

4 算例分析某用户U需要选择一家云服务商,对云服务的要求如下:云服务一定要可用,比较及时,相对来说不要求可靠性和安全性,完全不考虑价格。据此,提取出用户对各项指标的需求,对可用性要求非常高,对云服务的及时性要求较高,对可靠性要求比较低,对安全性的要求比较低,对价格的要求非常低,可以接受行业内较高的定价。需求偏好及需求偏好模糊数如表4所示。

| 表 4 用户U对云服务需求的偏好程度 Tab. 4 User U's preference for cloud service requirements |

假定当前有3家基本符合要求的云服务商S1、S2、S3,搜集相关的资料,其各项服务能力见表5,需要从中为用户选择出最合适的一家云服务商。

4.1 基于用户行为偏好的云服务商推荐根据表2,将3家云服务商的服务能力转换为相应三角模糊数形式,其各自10项服务能力以三角模糊数表示,形成如下初始评价矩阵

| $ \quad\quad\quad\quad\begin{array}{l} { X} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} { \left\langle 2,3,4 \right\rangle }&{ \left\langle 3,4,5 \right\rangle }&{ \left\langle 2,3,4 \right\rangle }\\ { \left\langle 5,6,7 \right\rangle }&{ \left\langle 6,7,8 \right\rangle }&{ \left\langle 3,4,5 \right\rangle }\\ { \left\langle 6,7,8 \right\rangle }&{ \left\langle 2,3,4 \right\rangle }&{ \left\langle 5,6,7 \right\rangle } \end{array}\begin{array}{*{20}{c}} { \left\langle 1,2,3 \right\rangle }&{ \left\langle 6,7,8 \right\rangle }&{ \left\langle 2,3,4 \right\rangle }\\ { \left\langle 2,3,4 \right\rangle }&{ \left\langle 1,2,3 \right\rangle }&{ \left\langle 2,3,4 \right\rangle }\\ { \left\langle 4,5,6 \right\rangle }&{ \left\langle 1,2,3 \right\rangle }&{ \left\langle 4,5,6 \right\rangle } \end{array}\begin{array}{*{20}{c}} { \left\langle 1,2,3 \right\rangle }&{ \left\langle 6,7,8 \right\rangle }&{ \left\langle 2,3,4 \right\rangle }\\ { \left\langle 2,3,4 \right\rangle }&{ \left\langle 1,2,3 \right\rangle }&{ \left\langle 2,3,4 \right\rangle }\\ { \left\langle 4,5,6 \right\rangle }&{ \left\langle 1,2,3 \right\rangle }&{ \left\langle 4,5,6 \right\rangle } \end{array}\begin{array}{*{20}{c}} { \left\langle 4,5,6 \right\rangle }\\ { \left\langle 1,2,3 \right\rangle }\\ { \left\langle 3,4,5 \right\rangle } \end{array}} \right]{\text{。}} \end{array} $ |

经过数据预处理过程,初始评价矩阵中通过去模糊化公式(1)和标准化公式(2),得到标准化的云服务商评价矩阵

| $ {{R}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {31}&{46}&{38}&{32}&{93}&{46}&{32}&{93}&{46}&{75}\\ {62}&{81}&{51}&{49}&{26}&{46}&{49}&{26}&{46}&{30}\\ {72}&{35}&{77}&{81}&{26}&{76}&{81}&{26}&{76}&{60} \end{array}} \right]{\text{。}} $ |

根据3家候选云服务商的标准化评价矩阵

| 表 5 云服务商S1、S2、S3服务能力 Tab. 5 The service capability of cloud service provider S1, S2 and S3 |

依据前例中云服务商S1的服务能力水平和计算得到的能力权重,可以计算得到如表7所示的云服务商S1的需求满足能力。同理,云服务商S2与S3的需求满足能力如表8所示。

| 表 6 熵权法服务能力的权重计算 Tab. 6 Calculation of the weight of service capability by entropy weight method |

| 表 7 云服务商S1的需求满足能力计算 Tab. 7 The calculation of cloud provider S1's demand fulfillment capability |

| 表 8 云服务商S2、S3的需求满足能力计算 Tab. 8 The calculation of cloud provider S2, S3's demand fulfillment capability |

根据某云服务用户U的需求偏好,以及计算得到的样本云服务商

| 表 9 用户与云服务商S1的相似性计算 Tab. 9 The calculation of similarities between users and cloud service S1 |

同理,计算出用户与云服务商S2、S3的相似距离分别为8.98与8.15。因为用户与云服务商S3的相似距离最近,故云服务商S3与用户的匹配度最高,最满足用户的需求,即为用户推荐云服务商S3。

因此,综合考虑用户的需求偏好和云服务商的能力偏好,进而通过排序云服务商的相似性距离,能够找到最能满足用户需求偏好的云服务商。

4.2 传统方法云服务商推荐传统方法下不考虑用户的需求偏好,仅仅衡量3家云服务商的服务能力,将企业能力的服务能力加权相加,如式(9)所示,其结果如表10所示。

| 表 10 云服务商S1、S2、S3的服务能力加权计算 Tab. 10 The calculation of weighted service capability of cloud service providers S1, S2, S3 |

| $ \quad\quad{{S\!}_{j}} = \mathop \sum _{{{h}} = 1}^{{v}} \left[ {{{{w}}_{{h}}} \times {{c}}_{{{jh}}}^{{k}}} \right] \text{。}$ | (9) |

用式(1)将加权之后的结果去模糊化,得到S1、S2、S3的综合服务能力分别为5.37、3.62、4.52。可以看出用传统的推荐方法云服务商S1是三者中最优的选择。

4.3 2种推荐方法的对比从前2节中可见,通过2种不同的云服务商推荐方法,最终推荐的结果是不同的:运用基于用户行为偏好的推荐方法选择了云服务商S3,而运用传统的推荐方法选择了云服务商S1。

通过对比3个云服务商的各项服务能力结果可以发现:云服务商S1系统稳定性和数据管理能力较强,可靠性和安全性很高,而可用性、及时性能力弱于其他两个云服务商;云服务商S2有很强的准确性和鲁棒性,可用性很高,而可靠性和安全性较低;对于云服务商S3,除了鲁棒性、系统稳定性和数据管理能力外,其他各项能力超出平均水平,尤其准确性、可扩展性两项能力很强,反映在需求满足能力上,可用性、及时性得分都比较高。

对于云服务的可用性与及时性要求非常高的用户U来说,两项能力均很高的云服务商S3显然是最合适的。虽然云服务商S3在安全性和可靠性上需求满足能力偏低,但是对于该用户而言,这两方面的能力恰好是不重要的;而其能提供的较高的可用性和及时性,正好是用户所需要的。而基于传统推荐算法选择的云服务商S1仅仅是综合能力最高,并不是用户U最适合的云服务供应商。据此可以看出,传统推荐算法给所有用户推荐相同的云服务商,既没有考虑到云服务商所提供的服务之间的差别,也没有考虑到用户的需求偏好,能够满足所推荐的云服务商综合能力最强,却不是符合用户要求的。而考虑了用户需求偏好的推荐方法相较传统方法更符合用户的需要,提取出云服务商所提供的云服务之间的差别,给用户进行精准的匹配,从而为用户提供能满足个性化需求的方案。

5 结论本文以云服务的兴起和广泛应用为背景,提出并实现了基于用户需求偏好的云服务商推荐模型。首先立足于用户的需求,确定出用户对云服务主观的需求维度,实现了对用户偏好的衡量;其次,根据云服务商的服务能力,对云服务商满足用户需求的能力进行衡量。从云服务商的方面,确定了能够体现云服务商服务能力的指标后,创新性地在服务能力和用户需求之间建立了联系的桥梁,实现了从需求实现的角度评价云服务商,即衡量其需求满足能力;最后,根据本文的推荐规则,比较用户与候选云服务商基于需求的相似性距离,从而将匹配用户相应需求偏好的云服务商推荐给该用户,实现了对于云服务商的个性化决策推荐。通过与传统的云服务商推荐进行对比,2种推荐方法结果的差异显示出本文所提出的方法为用户推荐了更精准的结果,所以该方法更能够精确地匹配用户的需求,为用户进行个性化的推荐。

综上,本文所提出和实现的推荐系统不再仅仅局限于对云服务商的评价,而是在推荐过程中,结合了云服务用户的需求偏好和具体的云服务领域特点等信息,并结合模糊评价方法和相似距离等理论,给用户比较满意的推荐,为解决类似研究问题提供了参考意义和应用价值。但是本文所提出的用户需求还有待丰富,在未来的研究中,可以从用户的人口统计特征出发,提取用户可能的云服务需求,从而进一步丰富云服务的需求维度及云服务用户和云服务商的相似性衡量标准,完善个性化的推荐系统。

| [1] |

VARGHESE B, BUYYA R. Next generation cloud computing: New trends and research directions[J].

Future Generation Computer Systems, 2018, 79(2): 849-861.

|

| [2] |

DING Shuai, XIA Chengyi, WANG Chengjiang, et al. Multi-objective optimization based ranking prediction for cloud service recommendation[J].

Decision Support Systems, 2017, 101(9): 106-114.

|

| [3] |

马文龙, 朱李楠, 王万良. 云制造环境下基于QoS感知的云服务选择模型[J].

计算机集成制造系统, 2014, 20(5): 1246-1254.

MA Wenlong, ZHU Linan, WANG Wanliang. Cloud service selection model based on QoS perception in cloud manufacturing environment[J]. Computer Iintegrated Manufacturing System, 2014, 20(5): 1246-1254. |

| [4] |

XU Yueshen, YIN Jianwei, DENG Shuiguang, et al. Context-aware QoS prediction for web service recommendation and selection[J].

Expert Systems with Applications, 2016, 53(7): 75-86.

|

| [5] |

BLAKE M B, CUMMINGS D J, BANSAL A, et al. Workflow composition of service level agreements for web services[J].

Decision Support Systems, 2012, 53(1): 234-244.

DOI: 10.1016/j.dss.2012.01.017. |

| [6] |

马满福, 王梅. 云环境下基于服务等级协议的信任评估模型[J].

计算机应用, 2015, 35(6): 1567-1572.

MA Manfu, WANG Mei. Trust evaluation model based on service level agreement in cloud environment[J]. ComputerApplication, 2015, 35(6): 1567-1572. |

| [7] |

金鸿, 姚锡凡, 杨洲, 等. 基于教—学算法的制造云服务组合优化[J].

计算机集成制造系统, 2018, 24(1): 43-52.

JIN Hong, YAO Xifan, YANG Zhou, et al. Cloud service portfolio optimization based on teaching-learning algorithm[J]. Computer Iintegrated Manufacturing System, 2018, 24(1): 43-52. |

| [8] |

王国霞, 刘贺平. 个性化推荐系统综述[J].

计算机工程与应用, 2012, 48(7): 66-76.

WANG Guoxia, LIU Heping. Review of personalized recommendation system[J]. Computer Engineering and Application, 2012, 48(7): 66-76. DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2012.07.018. |

| [9] |

GEUENS S, COUSSEMENT K, DE Bock Koen W. A framework for configuring collaborative filtering-based recommendations derived from purchase data[J].

European Journal of Operational Research, 2018, 265(1): 208-218.

DOI: 10.1016/j.ejor.2017.07.005. |

| [10] |

陶维成, 党耀国. 基于灰色关联聚类的协同过滤推荐算法[J].

运筹与管理, 2018, 27(1): 84-88.

TAO Weicheng, DANG Yaoguo. Collaborative filtering recommendation algorithm based on grey relational clustering[J]. Operations Research and Management, 2018, 27(1): 84-88. |

| [11] |

SON J, KIM S B. Content-based filtering for recommendation systems using multiattribute networks[J].

Expert Systems with Applications, 2017, 89(8): 404-412.

|

| [12] |

张麒麟, 姜霖. 基于文献内容的图书推荐机制研究[J].

图书馆学研究, 2018, 40(1): 78-81.

ZHANG Qilin, JIANG Lin. Research on book recommendation mechanism based on literature content[J]. Library Science Research, 2018, 40(1): 78-81. |

| [13] |

WANG Donghui, LIANG Yanchun, XU Dong, et al. A content-based recommender system for computer science publications[J].

Knowledge Based Systems, 2018, 157(5): 1-9.

|

| [14] |

YANG S, KORAYEM M, ALJADDA K, et al. Combining content-based and collaborative filtering for job recommendation system: A cost-sensitive statistical relational learning appro-ach[J].

Knowledge Based Systems, 2017, 136: 37-45.

DOI: 10.1016/j.knosys.2017.08.017. |

| [15] |

何慧. 基于高斯模型和概率矩阵分解的混合推荐算法[J].

统计与决策, 2018, 34(3): 84-86.

HE Hui. Mixed recommendation algorithm based on gaussian model and probability matrix decomposition[J]. Statistics and Decision-making, 2018, 34(3): 84-86. |

| [16] |

翁小兰, 王志坚. 协同过滤推荐算法研究进展[J].

计算机工程与应用, 2018, 54(1): 25-31.

WENG Xiaolan, WANG Zhijian. Research progress of collaborative filtering recommendation algorithm[J]. Computer Engineering and Application, 2018, 54(1): 25-31. |

| [17] |

BAGHER RC, HASSANPOUR H, MASHAYEKHI H. User trends modeling for a content-based recommender system[J].

Expert Systems with Applications, 2017, 87(6): 209-219.

|

| [18] |

GULZAR Z, LEEMA A A, DEEPAK G. PCRS: personalized course recommender system based on hybrid approach[J].

Procedia Computer Science, 2018, 125(12): 518-524.

|

| [19] |

林小勇. 云服务下信息用户隐私权保护[J].

图书馆学研究, 2010, 32(13): 99-100.

LIN Xiaoyong. Protection of information users' privacy under cloud service[J]. Library Science Research, 2010, 32(13): 99-100. |

| [20] |

BALDUZZI M, ZADDACH J, BALZAROTTI D, et al. A security analysis of amazon's elastic compute cloud service[C]. Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing 2012. Trento, Italy: ACM, 2012: 1427-1434.

|

| [21] |

GARG S K, VERSTEEG S, BUYYA R. A framework for ranking of cloud computing services[J].

Future Generation Computer Systems, 2013, 29(4): 1012-1023.

DOI: 10.1016/j.future.2012.06.006. |

| [22] |

ZHENG Xianrong, MARTIN Patrick, BROHMAN Kathryn, et al. Cloudqual: a quality model for cloud services[J].

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 10(2): 1527-1536.

DOI: 10.1109/TII.2014.2306329. |

| [23] |

CAO Yukun, LI Yunfeng. An intelligent fuzzy-based recommendation system for consumer electronic products[J].

Expert Systems with Applications, 2007, 33(1): 230-240.

DOI: 10.1016/j.eswa.2006.04.012. |

| [24] |

刘霞, 蔡佳妮, 江建慧, 等. 熵权和三角模糊数相结合的定量风险评估方法[J].

计算机应用与软件, 2010, 27(6): 263-267.

LIU Xia, CAI Jiani, JIANG Jianhui, et al. Quantitative risk assessment method combining entropy weight and triangular fuzzy number[J]. Computer Application and Software, 2010, 27(6): 263-267. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386X.2010.06.085. |

| [25] |

CHEN Fuzan, DOU Runliang, LI Minqiang. A flexible QoS-aware web service composition method by multi-objective optimization in cloud manufacturing[J].

Computers & Industrial Engineering, 2016, 99(9): 423-431.

|

| [26] |

熊丽荣, 雷静之, 刘坚, 等. 用户主观评估和客观质量评估相结合的云服务评价方法[J].

小型微型计算机系统, 2017, 38(2): 304-309.

XIONG Lirong, LEI Jingzhi, LIU Jian, et al. Evaluation method of cloud service combining user subjective evaluation and objective quality evaluation[J]. Small Micro-computer System, 2017, 38(2): 304-309. |

| [27] |

章穗, 张梅, 迟国泰. 基于熵权法的科学技术评价模型及其实证研究[J].

管理学报, 2010, 7(1): 34-42.

ZHANG Sui, ZHANG Mei, CHI Guotai. Evaluation model of science and technology based on entropy weight method and its empirical study[J]. Journal of Management, 2010, 7(1): 34-42. DOI: 10.3969/j.issn.1672-884X.2010.01.007. |

2019, Vol. 22

2019, Vol. 22