组织学习是实现企业基业长青的基石。即使在项目管理领域,虽然单个项目有明确的生命周期,但从事项目的企业或组织的终极使命也是在追求德鲁克所提出的“永续生存”,因此组织学习的重要性同样毋庸置疑。既有关于组织学习的研究大都集中于主动学习的范畴:探索如何通过企业战略、制度、学习工具以及人员特质等变量的组合增强组织学习的绩效[1-4]。然而上述组织学习机制未必适合中国工程项目行业的现状:出于对成本、质量和进度的考量,组织学习本身很少能成为项目实施过程中的绩效指标进而获取管理决策上的重视,工程项目行业中的组织学习成果通常情况下是完成项目过程中的附带产物。

正是由于工程项目的一次性、不可逆性和不确定性,组织学习的知识技能具有更大程度的情景依赖性[5],在实践中积累知识经验也成了工程项目企业获取新知的主要途径。同时,中国工程行业在实践中具有两方面特点:1) 出于相关规定,以严密合同文本为代表的正式控制机制主导着项目伙伴组织的合作过程;2) 项目伙伴组织的合作主要依赖于边界员工在项目现场的沟通,具体的控制流程和行为并不一定和合同文本严格一致,通常还会受到个人关系的影响。因此对于中国建筑行业中组织学习的研究,有必要结合正式控制机制和个体因素共同探讨。另外,已有的研究中已经发现正式控制机制和诸如关系等非正式控制机制之间存在着替代作用[6],因此两者的共同使用是否能带来学习绩效的提高还需要更为深入的探索。

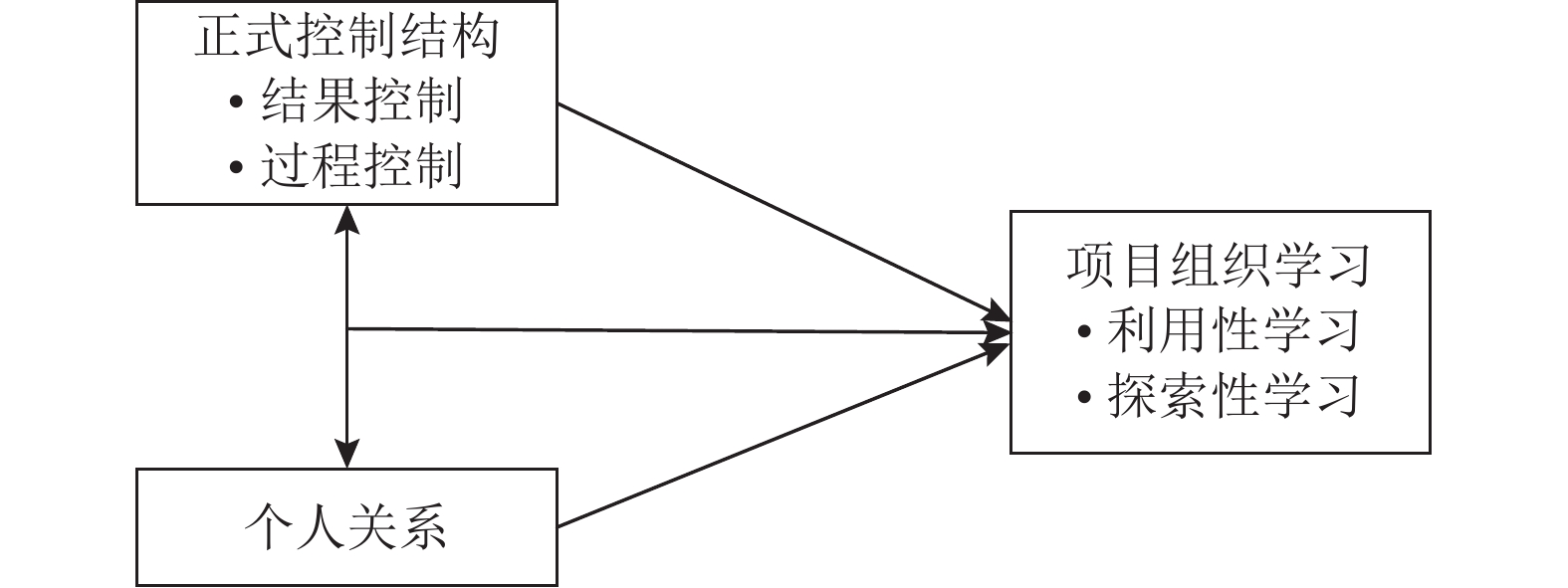

鉴于此,本文的研究目的是构建正式控制结构、个人关系与项目团队学习之间的影响逻辑,并对相关的理论假说进行实证检验。

1 概念界定 1.1 组织学习与正式控制结构March[7]最早将组织学习划分为利用性和探索性两种类型:前者是指对现有知识、技能和范式的改进;后者是指寻求全新的知识、技术和经验。他也最早认识到由于资源的有限性,利用式学习和探索式学习之间存在竞争关系,但寻求两者之间的共同发展对于组织近期生存和长远发展有着重要意义。因此在本文的研究中,工程项目团队的学习也包括利用性学习和探索性学习2个部分。

正式控制结构包括结果控制和过程控制两种类型,前者关注于对结果完成情况的衡量,而后者侧重于评估实施的具体过程和方法[8]。新近学者们提出正式控制结构本身具有学习功能[5],且发展管控能力的一个重要途径也蕴含在应用正式控制机制的过程中[9]。根据从实践中学习(learning by doing)的观点[10],组织为了有效地应用控制机制必须要搜集关于任务以及环境的信息,因此应用正式控制机制的过程反过来又在不断促使组织对管控知识的学习。例如,实证研究中发现企业联盟之间的合同条款会随着双方的合作历史而增加:这是由于合同文本体现了双方对合作信息的持续深入理解,随着管控能力的发展而不断趋于精密[11]。同样,国内学者应用医院联盟的数据对信任、合同契约与知识共享之间的正向联系进行了实证研究[12]。中国本土的工程项目实践过程也反映了通过应用正式控制机制进行学习的特点。例如在利用世界银行贷款所修建的二滩水电站中首次引入了国际管理规范,而作为业主的中国水电集团也通过这个项目完整学习到了国际工程的先进管理模式。相比之下,合同文本主要是管控知识的载体,正式控制结构更贴近搜集信息的具体途径。因此本文也将正式控制机制聚焦于结果控制和过程控制两种类型。

1.2 个人关系关系是目前为数不多具有中国本土特色且被西方学术界也能接受的研究变量,通常被定义为个人之间带有期望与责任并可以用于交换资源的纽带[13-14]。关系的文化基础源于儒家的哲学思想[15]:中国人在根本上都是以关系作为最终的目的,强大且有序的关系结构可以带来社会和经济的秩序。尽管家族在个人层面是最基础和重要的关系,但学者们也认为中国人的家族概念是具有弹性的,它可以延伸为主体想包括的任何人。非血缘链接所形成的密切联系也可以视为是家族关系的延伸[16],关系网络也因而可以无限扩张。

个人关系在组织层面的重要性是否随着中国社会的现代化进程而有所变化一直是个存在争议的问题。新近基于元分析(Meta analysis)的研究表明尽管政治关系的重要性有所减弱,但与商业伙伴的关系仍然具有重要作用[17]。在中国的工程项目实施中需要业主、承包商、监理方以及政府监管部门等多个主体参与,通过个人关系以及社交活动进行工作沟通或协调充斥着项目的全寿命周期。另外,在相对近期的实证研究中发现个人关系中的感情链接才会对实际商业行为产生显著影响[18]。因此在本文的研究中,也将个人关系锁定在感情维度上。

2 理论和研究假设在回顾组织学习、关系和正式控制结构等相关文献的基础上,根据既有的理论和实证研究,本文提出如下概念模型,见图1。

|

图 1 概念模型 Fig. 1 Conceptual model |

结果控制对工程项目团队学习的影响主要体现在2个方面。

1)结果控制为工程项目团队提供了学习目标和驱动力。为了形成结果控制体系,控制方组织必须首先了解和结果控制相关的知识,掌握结果或目标的界定和测量方法,这些知识和技术也成为了控制方组织有效应用结果控制结构的前提学习对象[19]。此外,结果控制本身也为工程项目团队学习提供了激发团队学习动机的外部诱因:为了实现控制目标和缓解因结果评估所带来的压力,工程项目团队会主动搜集相关知识信息,同时试图寻求解决问题的途径。因此,结果控制对工程项目团队的学习产生了正向的督促作用。最后,结果控制能通过目标设定使工程项目团队的信息搜集过程更具有针对性,集中精力获取和特定目标相关的信息,也因此提高了组织学习的效率[20]。

2) 结果控制能够为工程项目团队学习提供必要的信息流。结果控制要求工程项目团队明确界定结果的测量标准与合理性。在这一过程中,工程项目团队需要搜集以往类似项目的结果信息作为目标设定标准的参考。如果实际结果与预期目标产生差异,工程项目团队还需要找出原因并作为经验知识用于未来的结果控制中[21-22]。工程项目的结果控制目标通常包括成本、进度与质量,由于三者之间存在相互制约的影响,结果控制也会促进项目团队人员之间的信息交互与共享[23],从而有利于组织学习。基于此,提出以下假设。

H1a 结果控制对工程项目团队的利用性学习有正向影响。

H1b 结果控制对工程项目团队的探索性学习有正向影响。

2.2 过程控制对团队学习的影响Davila[22]认为,过程控制中使用的程序等是学习的知识库,有助于学习。项目团队的过程控制需要制定标准化的方法和程序,这有利于提高信息搜集过程的效率和效果。同时,过程控制要求控制方对被控制方组织的运作流程和过程中的绩效评估有清晰的认知,为此项目团队必须掌握相关的知识。当控制方发现被控制方的运作流程和预期不一致时,还必须提出新的建议,这也促使项目团队必须学习解决特定问题的不同方法。如同结果控制一样,过程控制也需要将各种监控的信息、评价结果、建议和经验形成书面化的文档,这加速了隐性知识的显性化[23],有利于知识的传播与学习[24]。基于此,提出以下假设。

H2a 过程控制对工程项目团队利用性学习有正向影响。

H2b 过程控制对工程项目团队探索性学习有正向影响。

结果控制的目标是根据组织当下所从事的项目内容设定的,在特定的工程项目情景中,主要围绕着项目的工期、质量或成本等指标展开,具有鲜明的结果导向性。如果项目的实施结果在控制预期之内,项目组织不会过多地关注实施流程以及创新等战略性指标。相对而言,由于过程控制需要进行更为精细化的实时监控,并且需要根据监控结果对被控制方提出更为专业化的信息反馈,因此项目团队在信息搜集过程中会进行更为深入和广泛的学习。已有的实证研究中也发现了结果控制和过程控制对组织探索性创新和利用性创新的不同影响[25],并且结果控制会促使员工致力于实现财务结果,而对诸如探索学习等带有风险的创新活动具有退缩和回避的倾向[26]。基于此,提出以下假设。

H3a 相比于结果控制,过程控制对工程项目团队利用性学习的影响效应更强。

H3b 相比于结果控制,过程控制对工程项目团队探索性学习的影响效应更强。

2.3 个人关系对学习的影响个人关系建立在信任、互惠和长期合作的基础上[27-28]。首先,当项目伙伴组织中的边界人员具有良好的个人关系时,他们会具有更高程度的信任,不会担心由于分享信息所可能引发的风险,从而推动了信息更为充分的共享。新近的实证研究发现:在国际外包服务中,企业边界人员间的人际关系对中国服务提供商显性和隐性知识的获取均有正向影响[29]。其次,个人关系的互惠性会促使项目伙伴组织边界人员主动提供对方所需要的信息,从而提高了项目伙伴组织获取学习所需信息的及时性。最后,良好的个人关系也意味着项目组织边界人员之间有着较为长期的合作历史,信息交互的双方都能够更为明确对方的实际需求,减少信息传递过程中的遗漏和扭曲,最终会提高组织获取学习信息的效率。

同时,项目伙伴组织边界人员的个人关系越好,就会有更多的正式和非正式沟通[29-30]。在日常工作中的正式沟通,其主题主要围绕当前合作项目中需要解决或总结的问题展开,因此在沟通中所产生的信息会有利于组织聚焦于当前的利用性学习。另一方面,工作场合以外的非正式沟通是以维护长期关系为主要目的,因此交流的主题会偏向于对未来合作的预期,沟通的信息会有利于组织放眼未来的探索性学习。综上,项目伙伴组织间良好的个人关系有利于项目伙伴组织利用性学习和探索性学习。基于此,本文提出以下假设。

H4a 项目伙伴组织边界人员的个人关系对工程项目团队利用性学习有正向影响。

H4b 项目伙伴组织边界人员的个人关系对工程项目团队探索性学习有正向影响。

根据交易费用理论[31],如果合作双方已存在以信任为基础的社会控制机制,就无需再引入成本较高的正式控制机制。在已有的研究中,已经证实了社会控制与正式控制之间的替代性:正式控制有利于组织渐进式创新,不利于激进式创新[32-33];非正式控制有利于激进式创新,不利于渐进式创新[34-35]。另外,相比于结果控制,过程控制更加强调实时的监控和评估。这一更为精细化、严密的控制方式会破坏被控制方的自主权与自我控制意愿[36],也就更容易损害边界人员之间的私人关系。因此,关系与正式控制中的过程控制机制间应该存在着替代作用。

无论是利用性学习还是探索性学习,都需要通过正式控制机制或私人沟通来获取信息。如上所述,当边界人员之间存在较好关系时,为了维护私人之间的和谐,控制方会放松对过程控制的应用,从而降低了通过过程控制所获取信息的数量与质量。另一方面,如果控制方坚持严格的执行过程控制流程,也会破坏已有的私人关系,从而降低以个人沟通渠道所获取的信息数量与质量。综上,本文提出以下假设。

H5a 项目伙伴组织边界人员的个人关系和过程控制交互项对工程项目团队利用性学习有负向影响。

H5b 项目伙伴组织边界人员的个人关系和过程控制交互项对工程项目团队探索性学习有负向影响。

3 研究设计 3.1 样本与数据搜集我们应用调查问卷搜集相关数据,调查样本来自于在华南一所大学中参加建造师再培训的项目经理。本次调查问卷共发出300份,收回了有效问卷221份,问卷回收率为74%。其中,93份问卷反映的是业主和承包商之间的关系,其他128份描述了总承包商和分包商的关系。221名项目经理中,男性有192位(89.3%),平均年龄为37.34岁,平均任期14年。所有的项目经理均拥有大学本科及以上学历。问卷中221个项目的平均工期为19.28个月,平均预算为1.2亿元人民币。除了背景资料,所有测量项均用Likert 7分制量表评定,1表示“非常反对”,7代表“非常同意”。本文通过Harman单因素检验方法来检验研究样本数据的同源方法偏差,运用SPSS 22.0对问卷量表的所有题项进行探索性因子分析。结果表明:第1个因子解释了24%的方差变异量,不存在解释力特别大的因子。样本数据不存在显著的共同方法偏差。

3.2 测量变量及信度效度检验为确保问卷的信度与效度,研究采用现有文献中成熟的量表,再根据本研究目的加以适当修订。其中对关系的测量基于Lee等[18]的研究,并在Shou等[37]的研究中也得到了使用。测量正式控制结构的量表来源于Jaworski[8]以及Dekker和Van den Abbeele[38]的研究;测量项目组织学习的量表来自于March[7]的研究。相关变量的信度分析如表1所示。

| 表 1 信度分析 Tab. 1 Reliability analysis |

用AMOS 22.0进行验证性因子分析,统计结果表明五因子测量模型与数据最为吻合,收敛和区分效度得到证实(见表2)。其中χ2表示卡方值,df表示自由度,χ2/df表示卡方自由度比值,GFI表示适配度指数,CFI表示比较适配指数,TLI表示非标准适配指数,IFI表示增值适配指数,RMSEA表示渐进残差均方和平方根。

| 表 2 验证性因子分析结果1) Tab. 2 The results of confirmatory factor analysis |

根据以往Ryall等[11]和LePine等[39]的研究,选择了组织性质、组织规模和组织年龄作为本研究中的控制变量。组织性质包括国有企业、集体所有制、民营企业、合资企业和外资企业,在问卷调查中对应采用1~5量值进行变量赋值。组织规模划分为50人以下、50~100人、100~500人、500~1 000人和1 000人以上等5种类型,在问卷调查中对应采用1~5量值进行变量赋值。组织年龄使用企业创建至今的自然年数进行衡量。

4 统计分析研究中主要变量的描述性统计和相关分析见表3,其中1,2,3,4,5,6,7分别代表项目组织性质、项目组织规模、项目组织年龄、结果控制、过程控制、关系、利用性学习。

| 表 3 描述性统计和相关分析结果(n=221)1) Tab. 3 The results of descriptive statistics and correlation analysis |

采用层次回归分析的方法验证提出的假设。验证分为4步:①模型1为只含控制变量的基准模型;②模型2是在模型1的基础上添加了自变量(结果控制和过程控制);③模型3是在模型2的基础上添加了关系;④模型4是在模型3的基础上添加了过程控制和关系的交互项。层次回归分析结果见表4,其中R2表示决定系数,F表示方差检验量,ΔR2表示R2改变量。

| 表 4 层次回归分析结果1) Tab. 4 The results of hierarchy regression analysis |

表4中模型4的分析结果表明:结果控制对利用性学习(β=0.216,p<0.01)和探索性学习(β=0.178,p<0.05)均有显著的正相关关系;过程控制对利用性学习(β=0.300,p<0.01)和探索性学习(β=0.246,p<0.01)也都存在显著的正相关关系,因此H1和H2都得到了证明。同时,由于2组模型中过程控制与学习之间的相关系数均大于对应的结果控制与学习之间的相关系数,因此H3也得到了验证。另一方面,由于关系和利用性学习之间的相关系数不显著(β=0.060,p>0.1),因此H4a没有得到验证;但由于关系和探索性学习之间的相关系数显著(β=0.176,p<0.01),H4b得到了验证。最后,两组模型中过程控制与关系的交叉项都与利用性学习(β=–0.110,p<0.1)和探索性学习(β=–0.124,p<0.1)显著负相关,因此H5得到了验证。更进一步的,由于关系对利用性学习没有显著的正向作用(β=0.060,p>0.1),并且其与过程控制的交互项在显著负向影响利用性学习(β=–0.110,p<0.1),因此对于利用性学习而言应用关系获取信息是不利的。然而在另一方面,虽然关系和过程控制的交互项对探索性学习也存在着显著的负面影响(β=–0.124,p<0.1),但由于其本身对探索性学习存在着更大的显著正向影响(β=0.176,p<0.01),因此综合来看探索性学习中应用关系获取信息是有利的。综上,假设检验结果详见表5。

| 表 5 假设检验结果 Tab. 5 The testing results of all hypothesis |

通过正式控制机制和个人关系都能获取组织学习所需要的信息,但两者双管齐下是否更能促进组织的学习绩效仍然是一个需要回答的问题。本文以建筑行业工程项目团队为样本的实证研究表明,正式控制结构对组织学习有促进作用:无论是探索性学习还是利用性学习,过程控制都比结果控制能带来更大的学习促进作用。而关系对组织学习的影响会因学习目的而异,它能促进组织的探索性学习,却对利用性学习没有显著影响。这可能是因为关系聚焦于非正式的个人沟通,私人之间的信息交互以当前工作外的内容为主,因此所传递的知识并不会对当前的组织目的(利用性学习)产生直接影响,而更可能作为知识积累对未来的探索性学习发生作用。特别的,由于关系和过程控制之间存在替代关系,两者的交叉项反而会负向影响组织学习绩效。

上述研究结论不仅提供了正式控制机制、个人关系和组织学习之间存在的逻辑机理,而且为进一步洞察正式控制机制和非正式控制机制之间的联系提供了更深入的视角。正式控制机制和非正式控制机制到底存在促进关系还是替代关系一直是理论界争论的话题[12, 40]。在以国内样本的实证研究中,学者们也分别发现了两者之间的替代和对组织运作绩效的联合促进作用[32-33, 41-43]。本文的研究在拓展组织学习理论的同时[44],进一步证实了过程控制结构(正式控制机制)和个人关系(非正式控制机制)对组织学习绩效存在着替代效应。但两者的共同使用并不一定总是阻碍组织的总体学习绩效:由模型4结果可知,对于探索性学习来说,个人关系能够更为显著地促进学习绩效[29](β=0.176,p<0.01),因此它能消除其与过程控制交互项所产生的不利影响(β=–0.124,p<0.1)。

传统以交易费用为基础的组织控制理论大都认为应该在结果控制结构和过程控制结构中选择较为经济的一种[5],由于结果控制通常成本较低,因此其被选择的可能性会超过过程控制。但如果考虑到过程控制能够带来更多组织学习所需要的信息流,对于那些力求创新以及建立学习型组织的企业来说,选择过程控制结构也是非常必要的。特别的,当组织对于探索性学习有迫切需求时,除了可以同时应用包含结果和过程在内的正式控制结构,还可以选择那些具有良好个人关系的组织边界人员,这是因为他们很可能通过个人渠道搜集到更为隐性存在的知识。

本文的研究还存在以下不足:首先,研究样本局限于建筑行业,这在一定程度上影响了结论的普适性。其次,研究数据都来自于被调查者的主观评价,这无法回避可能存在的同源性偏差,研究结论还需要更为精细的设计来证明其稳定性。

| [1] |

IYENGAR K, SWEENEY J R, MONTEALEGRE R. Information technology use as a learning mechanism: the impact of IT use on knowledge transfer effectiveness, absorptive capacity, and franchisee performance[J].

Management Information Systems Quarterly, 2015, 39(3): 615-641.

DOI: 10.25300/MISQ. |

| [2] |

张志华, 陈向东. 企业学习方式、创新能力与创新绩效关系的实证研究[J].

系统管理学报, 2016, 25(5): 829-836.

ZHANG Zhihua, CHEN Xiangdong. Empirical study on the relationships between organizational learning model, innovation capability and innovation performance-evidence from new generation of information technology industry[J]. Journal of Systems & Management, 2016, 25(5): 829-836. |

| [3] |

刘进, 池趁芳, 揭筱纹. 创业企业成长中的组织记忆与组织学习作用机制研究--基于企业家战略领导能力视角[J].

华东经济管理, 2016, 30(7): 52-56.

LIU Jin, CHI Chenfang, JIE Xiaowen. A study on the mechanism of organizational memory and organizational learning on the growth of venture enterprises-based on the perspective of entrepreneurial strategic leadership[J]. East China Economic Management, 2016, 30(7): 52-56. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5097.2016.07.008. |

| [4] |

陈国权, 马萌. 组织学习评价方法和学习工具的研究及在30家民营企业的应用[J].

管理工程学报, 2002, 16(1): 25-29.

CHEN Guoquan, MA Meng. Studies on the assessment system and tool of organizational learning[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2002, 16(1): 25-29. DOI: 10.3969/j.issn.1004-6062.2002.01.008. |

| [5] |

ARGYRES N S, ZENGER T R. Capabilities, transaction costs, and firm boundaries[J].

Organization Science, 2012, 23(6): 1643-1657.

DOI: 10.1287/orsc.1110.0736. |

| [6] |

CAO Z, LUMINEAU F. Revisiting the interplay between contractual and relational governance: a qualitative and meta-analytic investigation[J].

Journal of Operations Management, 2015, 33-34(1): 15-42.

DOI: 10.1016/j.jom.2014.09.009. |

| [7] |

MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J].

Organization Science, 1991, 2(1): 71-87.

DOI: 10.1287/orsc.2.1.71. |

| [8] |

JAWORSKI B J. Toward a theory of marketing control: environmental context, control types, and consequences[J].

Journal of Marketing, 1988, 52(3): 23-39.

DOI: 10.2307/1251447. |

| [9] |

邓春平, 毛基业. 控制, 吸收能力与知识转移--基于离岸IT服务外包业的实证研究[J].

管理评论, 2012, 24(2): 131-139.

DENG Chunping, MAO Jiye. Control, absorptive capabilities and knowledge transfer: an empirical research based on offshore IT outsourcing[J]. Management Review, 2012, 24(2): 131-139. |

| [10] |

ANZAI Y, SIMON H A. The theory of learning by doing[J].

Psychological review, 1979, 86(2): 124.

DOI: 10.1037/0033-295X.86.2.124. |

| [11] |

RYALL M D, SAMPSON R C. Formal contracts in the presence of relational enforcement mechanisms: evidence from technology development projects[J].

Management Science, 2009, 55(6): 906-925.

DOI: 10.1287/mnsc.1090.0995. |

| [12] |

江旭, 李垣. 联盟控制方式对伙伴知识获取的影响研究: 来自我国医院间联盟的证据[J].

管理评论, 2011, 23(9): 128-136.

JIANG Xu, LI Yuan. The influence of alliance control mechanisms on partners' knowledge acquisition: evidence from inter-hospital alliances in China[J]. Management Review, 2011, 23(9): 128-136. |

| [13] |

AMBLER T, STYLES C, XIUCUN W. The effect of channel relationships and guanxi on the performance of inter-province export ventures in the people's republic of China[J].

International Journal of Research in Marketing, 1999, 16(1): 75-87.

DOI: 10.1016/S0167-8116(98)00011-1. |

| [14] |

LOVETT S, SIMMONS L C, KALI R. Guanxi versus the market: ethics and efficiency[J].

Journal of International Business Studies, 1999, 30(2): 231-247.

DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490068. |

| [15] |

TSUI A S, FARH J L L. Where guanxi matters relational demography and guanxi in the Chinese context[J].

Work and Occupations, 1997, 24(1): 56-79.

DOI: 10.1177/0730888497024001005. |

| [16] |

BELL J S. Speakable and unspeakable in quantum mechanics: collected papers on quantum philosophy[M]. Cambridge university press, 2004.

|

| [17] |

LUO R B, LIU B H, XIE Y L, et al. Soapdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler[J].

GigaScience, 2012, 1(1): 1-6.

DOI: 10.1186/2047-217X-1-1. |

| [18] |

LEE D Y, DAWES P L. Guanxi, trust, and long-term orientation in Chinese business markets[J].

Journal of International Marketing, 2005, 13(2): 28-56.

DOI: 10.1509/jimk.13.2.28.64860. |

| [19] |

GARVIN D A, EDMONDSON A C, GINO F. Is yours a learning organization?[J].

Harvard Business Review, 2008, 86(3): 109.

|

| [20] |

苏中锋, 李嘉. 控制机制对组织学习与企业绩效关系的影响研究[J].

研究与发展管理, 2012, 24(2): 28-33.

SU Zhongfeng, LI Jia. Research on the effect of control mechanism on the relationship between organizational learning and enterprise performance[J]. R & D Management, 2012, 24(2): 28-33. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8308.2012.02.004. |

| [21] |

屈晓倩, 刘新梅. 信息型团队断裂影响团队创造力的作用机理研究[J].

管理科学, 2016, 29(2): 18-28.

QU Xiaoqian, LIU Xinmei. The functional mechanism study of how informational team faultlines affect team creativity[J]. Journal of Management Science, 2016, 29(2): 18-28. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0334.2016.02.002. |

| [22] |

DAVILA T. An empirical study on the drivers of management control systems' design in new product development[J].

Accounting, Organizations and Society, 2000, 25(4-5): 383-409.

DOI: 10.1016/S0361-3682(99)00034-3. |

| [23] |

陈国权, 孙锐, 赵慧群. 个人、团队与组织的跨层级学习转化机制模型与案例研究[J].

管理工程学报, 2013, 27(2): 23-31.

CHEN Guoquan, SUN Rui, ZHAO Huiqun. Modeling individual, team, organizational cross-level learning mechanisms and a case study[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2013, 27(2): 23-31. DOI: 10.3969/j.issn.1004-6062.2013.02.004. |

| [24] |

史丽萍, 刘强, 唐书林. 团队自省性对团队学习能力的作用机制研究--基于交互记忆系统的中介作用和内部控制机制的调节作用[J].

管理评论, 2013, 25(5): 102-115.

SHI Liping, LIU Qiang, TANG Shulin. Research on function mechanism of team reflexivity on team learning ability: based on the intermediary role of transactive memory system and regulation role of internal control mechanism[J]. Management Review, 2013, 25(5): 102-115. |

| [25] |

刘新梅, 韩骁, 白杨, 等. 控制机制、组织双元与组织创造力的关系研究[J].

科研管理, 2013, 34(10): 1-9.

LIU Xinmei, HAN Xiao, BAI Yang, et al. Control mechanisms, organizational ambidexterity and organizational creativity: an empirical study[J]. Science Research Management, 2013, 34(10): 1-9. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2995.2013.10.001. |

| [26] |

刘新民, 李垣, 冯进路. 企业内部控制机制对创新模式选择的影响分析[J].

南开管理评论, 2006, 9(2): 64-69.

LIU Xinmin, LI Yuan, FENG Jinlu. Influence analysis on enterprise’s internal control mechanism related to the choice of innovation mode[J]. Nankai Business Review, 2006, 9(2): 64-69. DOI: 10.3969/j.issn.1008-3448.2006.02.011. |

| [27] |

SONG F, CADSBY C B, Bi Y. Trust, reciprocity, and guanxi in China: an experimental investigation[J].

Management and Organization Review, 2012, 18(2): 397-421.

|

| [28] |

谭云清. 关系机制、契约机制对提供商知识获取的影响[J].

科研管理, 2017, 38(2): 35-43.

TAN Yunqing. Impacts of relational mechanisms and contractual mechanism on suppliers' knowledge acquisition in international outsourcing[J]. Science Research Management, 2017, 38(2): 35-43. |

| [29] |

HEMPEL P S, ZHANG Z X, TJOSVOLD D. Conflict management between and within teams for trusting relationships and performance in China[J].

Journal of Organizational Behavior, 2009, 30(1): 41-65.

DOI: 10.1002/job.v30:1. |

| [30] |

李垣, 谢恩, 廖貅武. 个人关系, 联盟制度化程度与战略联盟控制--针对中国企业联盟实践的分析[J].

管理科学学报, 2006, 9(6): 73-81.

LI Yuan, XIE En, LIAO Xiuwu, et al. Personal relations, institutionalization, and control mechanisms in alliance: evidence from Chinese firms' cooperation practice[J]. Journal of Management Sciences in China, 2006, 9(6): 73-81. DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2006.06.009. |

| [31] |

罗纳德·科斯. 现代制度经济学(上卷)[M]. 第1版. 北京:北京大学出版社, 2003, 5.

|

| [32] |

LI Y, LIU Y, LIU H. Co-opetition, distributor's entrepreneurial orientation and manufacturer's knowledge acquisition: evidence from China[J].

Journal of Operations Management, 2011, 29(1): 128-142.

|

| [33] |

LI Y, XIE E, TEO H H, et al. Formal control and social control in domestic and international buyer-supplier relationships[J].

Journal of Operations Management, 2010, 28(4): 333-344.

DOI: 10.1016/j.jom.2009.11.008. |

| [34] |

LI Y, GUO H, LIU Y, et al. Incentive mechanisms, entrepreneurial orientation, and technology commercialization: evidence from China's transitional economy[J].

Journal of Product Innovation Management, 2008, 25(1): 63-78.

|

| [35] |

LI Y, LIU Y, LI M, et al. Transformational offshore outsourcing: empirical evidence from alliances in China[J].

Journal of Operations Management, 2008, 26(2): 257-274.

DOI: 10.1016/j.jom.2007.02.011. |

| [36] |

OUCHI W G. A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms[M]. Springer US, 1979.

|

| [37] |

SHOU Z, GUO R, ZHANG Q, et al. The many faces of trust and guanxi behavior: evidence from marketing channels in China[J].

Industrial Marketing Management, 2011, 40(4): 503-509.

DOI: 10.1016/j.indmarman.2010.12.006. |

| [38] |

DEKKER H C, VAN D A A. Organizational learning and interfirm control: the effects of partner search and prior exchange experiences[J].

Organization Science, 2010, 21(6): 1233-1250.

DOI: 10.1287/orsc.1090.0505. |

| [39] |

LEPINE J A, EREZ A, JOHNSON D E. The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: a critical review and meta-analysis[J].

Journal of Applied Psychology, 2002, 87(1): 52-65.

DOI: 10.1037/0021-9010.87.1.52. |

| [40] |

SRIVASTAVA S C, TEO T S H. Contract performance in offshore systems development: role of control mechanisms[J].

Journal of Management Information Systems, 2012, 29(1): 115-158.

DOI: 10.2753/MIS0742-1222290104. |

| [41] |

LU P, GUO S, QIAN L, et al. The effectiveness of contractual and relational governances in construction projects in China[J].

International Journal of Project Management, 2015, 33(1): 212-222.

DOI: 10.1016/j.ijproman.2014.03.004. |

| [42] |

刘益, 赵阳, 李垣. 联盟企业的战略导向与知识获取--控制机制使用的中介与干预作用[J].

管理科学学报, 2010, 13(4): 85-94.

LIU Yi, ZHAO Yang, LI Yuan, et al. A study on impacts of strategic orientations on knowledge acquiring: control mechanisms' mediation and intervening effects[J]. Journal of Management Sciences in China, 2010, 13(4): 85-94. |

| [43] |

王琦, 刘咏梅, 卫旭华. IT外包项目中控制机制与合作绩效的实证研究--基于IT服务提供商的视角[J].

系统管理学报, 2014, 23(2): 166-173.

WANG Qi, LIU Yongmei, WEI Xuhua, et al. Contract control, trust control and outsourcing collaboration performance: an empirical study on IT outsourcing projects[J]. Journal of Systems & Management, 2014, 23(2): 166-173. |

| [44] |

PIAO M, ZAJAC E J. How exploitation impedes and impels exploration: theory and evidence[J].

Strategic Management Journal, 2015, 37(7): 1431-1447.

|

2018, Vol. 21

2018, Vol. 21