随着工业生产技术的不断改进及人民生活水平提高,大规模生产的产品难以满足人们日益增长的物质文化需要,用户个性化的需求越发强烈[1],C2B个性化定制商务模式应运而生[2]。该模式让产品个性化与规模经济得以协调,有利地保障用户个性化要求的同时,最大限度地聚合用户需求,满足各大厂商规模生产的需要。虽然各大企业逐渐开始树立C2B个性化定制的理念,但实际的应用效果却不理想。一方面,真正实践建立C2B个性化定制平台的制造企业数量不多;另一方面,在已经建立的平台中,对于用户的需求聚合和收集效果不佳,几乎未采用辅助用户进行个性化定制的智能推荐系统或算法。

C2B个性化定制,是指制造企业不提供完整的商品,而是提供一个用户可以随意表达自身需求的平台,用户在平台上配置所需产品的类型及属性,定制满足自身要求的完整个性化产品,并由制造企业生产该产品后完成交易。李杰等[3]利用基于关联规则的推荐算法为用户的定制提供了推荐,从定制商品的统一属性的不同属性值往往是互斥的角度进行了深度分析。针对应用服务商,刘强等[4]提出了“功能选配+流程定制”的思路,认为该思路可以满足ASP用户对与应用服务个性化的需求。刘飞等[5]则提出了企业自身设计人员与用户通过互联网协调配置的思想,但因为企业设计人员有限,该方法的成本高、效率低,无法广泛的推广使用。张强等[6]在产品设计、定制中,引入了协同过滤的推荐思想,从用户对产品的历史定制记录、项目评价情况中提取用户偏好信息,并以此为用户推荐其可能感兴趣的定制模块。总体而言,对于制造企业的定制问题,相关研究学者从不同角度都进行了探索,但总体来说大多是理论层面进行探究[7],同时也极少有针对定制中每一步骤的推荐[8-9],包括推荐系统框架、模块、算法的系统性研究。而上述经典推荐算法在应用到C2B个性化定制中都具有一定的不适用性:1)推荐对象不是一个整体,而是离散的属性值;2)用户的个人特征难以获取,无法准确对用户进行建模;3)未考虑属性值与属性值之间的互斥性;4)推荐过程和结果无法根据定制过程中用户行为的改变而动态调整。

现有的制造企业个性化智能推荐研究仅为针对算法本身的优化调整,并未有效结合个性化定制分步进行、属性与属性定制内容相互独立又相互关联的特性。为了使智能推荐更好地契合个性化定制中辅助用户定制的要求,本文创新性地提出了分步式智能推荐算法。

1 智能推荐算法的分步式改进策略传统电子商务中的智能推荐算法对完整独立商品进行推荐的特点,无法直接用于C2B个性化定制中辅助用户定制[10]。本节基于C2B个性化定制环境,依据现有的协同过滤算法,从采用隐式反馈数据、独立推荐步骤以及将产品属性相关性作为智能推荐数据输入的一部分3个方面进行了改进,提出分步式智能推荐算法,旨在更好地辅助用户完成个性化定制过程。

1) 采用隐式反馈数据。

由于C2B个性化定制平台的特殊性,协同过滤推荐算法所需显式反馈数据难以获得[11]。因此在分析用户的兴趣偏好时,主要采用隐式反馈数据。隐式反馈数据是只利用0和1来反映用户对于物品的喜好程度。若用户选择了产品的某一属性值,意味着用户喜欢该产品属性值,其偏好度为1;反之,则其偏好度为0。隐式反馈数据的使用在有效规避了显式反馈数据难以获取问题的同时,简化了模型的运算量,使整个处理过程更加清晰明确。

2) 分离独立推荐步骤。

对于个性化定制的产品,其每一步的定制都是相对独立的,但每一步定制的结果,又对下一步的推荐结果产生了影响。分步式智能推荐系统将推荐步骤分离出来,针对产品不同属性、不同定制步骤进行单独的推荐算法运算。根据前一步骤的定制结果,可以及时调整这一步推荐算法的输入数据部分,使得这一步的推荐结果得到调整,做到即时性和动态性。此外,由于个性化定制生成的产品种类繁多,若按照现有思路将整体配置方案作为一个对象进行推荐,则数据稀疏性问题[12]会十分严峻,推荐结果不理想。而对独立定制步骤进行推荐,每一步的推荐对象是产品某一属性确定数目的属性值,故可以有效地解决数据稀疏性问题,也使得计算量降低,推荐精确度提高。

3) 考虑属性的相关性。

对于个性化定制的产品,产品可定制属性、每种属性的属性值划分都十分关键。分步式智能推荐中,产品属性与属性间、定制步骤与步骤间的关联性与互斥性对于推荐结果都会产生影响。例如,在汽车定制中,对于排量属性定制选项中,有1.0 L和2.0 L的排量,用户选择了1.0 L这个属性值。那么在对于下一步车型属性的定制中,就不能简单根据用户喜欢大型车,就为用户推荐SUV车型。因为1.0 L排量的汽车无法带动SUV这样的大型车。

2 分步式智能推荐算法设计分步式智能推荐算法是辅助用户进行个性化定制而存在的,其原理是对经典协同过滤算法进行了改进,加入了分步式推荐的思想,同时考虑产品属性的相关性,并采用隐式反馈数据来对用户的兴趣偏好进行探究。个性化定制中的分步式推荐算法主要分为如下几个步骤。

1) 收集用户历史定制记录。

首先是定制记录的收集。对于在平台上定制过的用户Ui来说,每次成功的定制都会对应地产生1条定制记录Dn。每一种制定配置方案表示为

2) 计算物品属性值相似度。

协同过滤算法分为基于用户的协同过滤算法和基于物品的协同过滤算法[13]。本文优先选用基于物品的协同过滤算法作为改进前的基础算法。基于物品的协同过滤中可以用下式定义2个物品之间的相似度[14]。

| $\quad\quad{W_{pq}} = \frac{{\left| {N(p) \cap N(q)} \right|}}{{\sqrt {\left| {N(p)} \right|\left| {N(q)} \right|} }}{\text{。}}$ |

其中,

为了降低数据稀疏性及便于生产,本文在推荐中适当地考虑产品的配置内容属性,将用户的产品配置方案分解为属性值的集合。设Ai表示需要定制的某种属性,那么在确定产品的定制中,产品的组成属性数确定,i的取值范围固定。为了表述的方便,用aij表示第i个定制属性的第j种属性值,且对于不同的i、j的取值范围也不相同。

3) 度量目标用户兴趣偏好。

在收集到各属性值间相似度的基础上,度量用户可能感兴趣的属性值。在基于物品的协同过滤算法中,一般通过下式计算出用户u对物品j的兴趣度。

| $\quad\quad {P_{uj}} = \sum\limits_{i \in N(u) \cap S(j,K)} {{w_{ji}}{r_{ui}}}{\text{。}} $ |

该式也同样适用于分步式智能推荐算法。其中,

4) 生成推荐结果辅助定制。

在计算出用户对于当前属性的属性值兴趣度后,可依照用户对不同属性值的兴趣度P进行前N种感兴趣属性值的推荐。在分步计算物品属性值相似度与分步度量目标用户对属性值的兴趣后,形成一个完整的推荐选择结果——定制方案集Dn。该方案集是由每一属性的定制结果组合而成,用户在收到每一步推荐结果的基础上,完成该属性的定制。

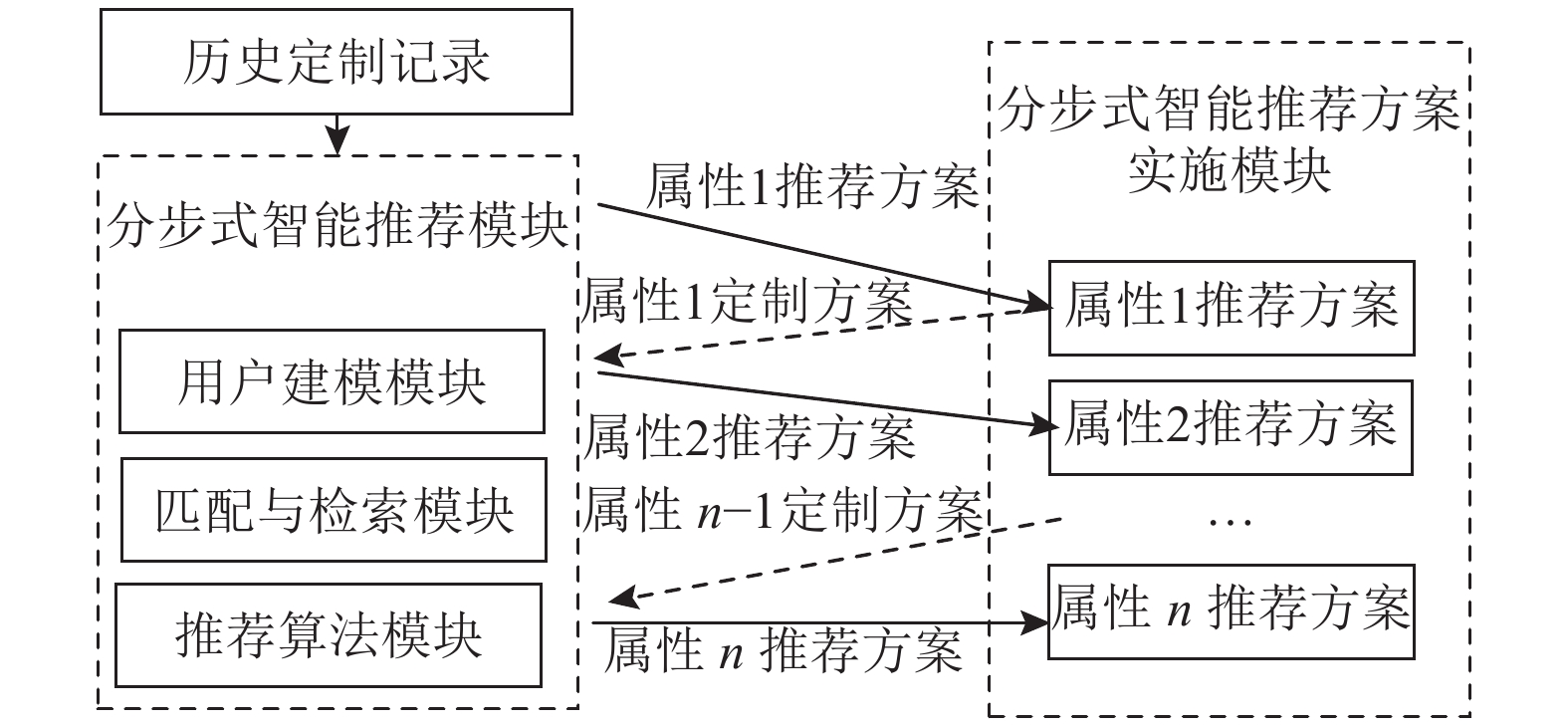

整个分步式智能推荐流程如图1所示。基于用户的历史定制记录或浏览记录,进入到个性化定制阶段,并且采用分步式智能推荐对用户的推荐过程进行辅助。根据历史定制记录,经过相似度矩阵计算,进一步度量目标用户兴趣偏好,得到针对属性1的推荐结果,用户基于推荐结果进行定制选择;再根据用户的历史定制记录,对于属性1的推荐及定制结果,经过相似度矩阵计算,进一步度量目标用户兴趣偏好,得到针对属性2的推荐结果,用户基于推荐结果进行定制选择;以此类推,最终形成完整的用户推荐及定制方案。

|

图 1 分步式智能推荐流程 Fig. 1 Step-by-step intelligent recommendation process |

利用Microsoft Excel 2016软件模拟了一汽车制造企业C2B个性化定制平台,用户可通过平台定制满足自身个性化需求的汽车。本文研究重点是探究分步式智能推荐算法的可行性与实用性,因此仅选取汽车颜色、发动机规格、车型、车灯样式4个属性进行推荐研究。假设汽车颜色的属性值共有20种可选择橙色、红色、蓝绿色等;汽车排量共有9种属性值可选择:1.5 L DVVT直列四缸发动机、1.0 T双喷射涡轮增压发动机等;汽车款式属性共15种可供选择;车灯样式属性共4种可供选择:圆形、菱形、椭圆形、三角形。为方便表述,分别用

| 表 1 用户定制记录 Tab. 1 User customization records |

本文选取30号用户U30为目标用户,并在之后的算法运行的过程对该用户的全部定制过程进行分步式智能推荐。

1) 颜色属性的推荐。

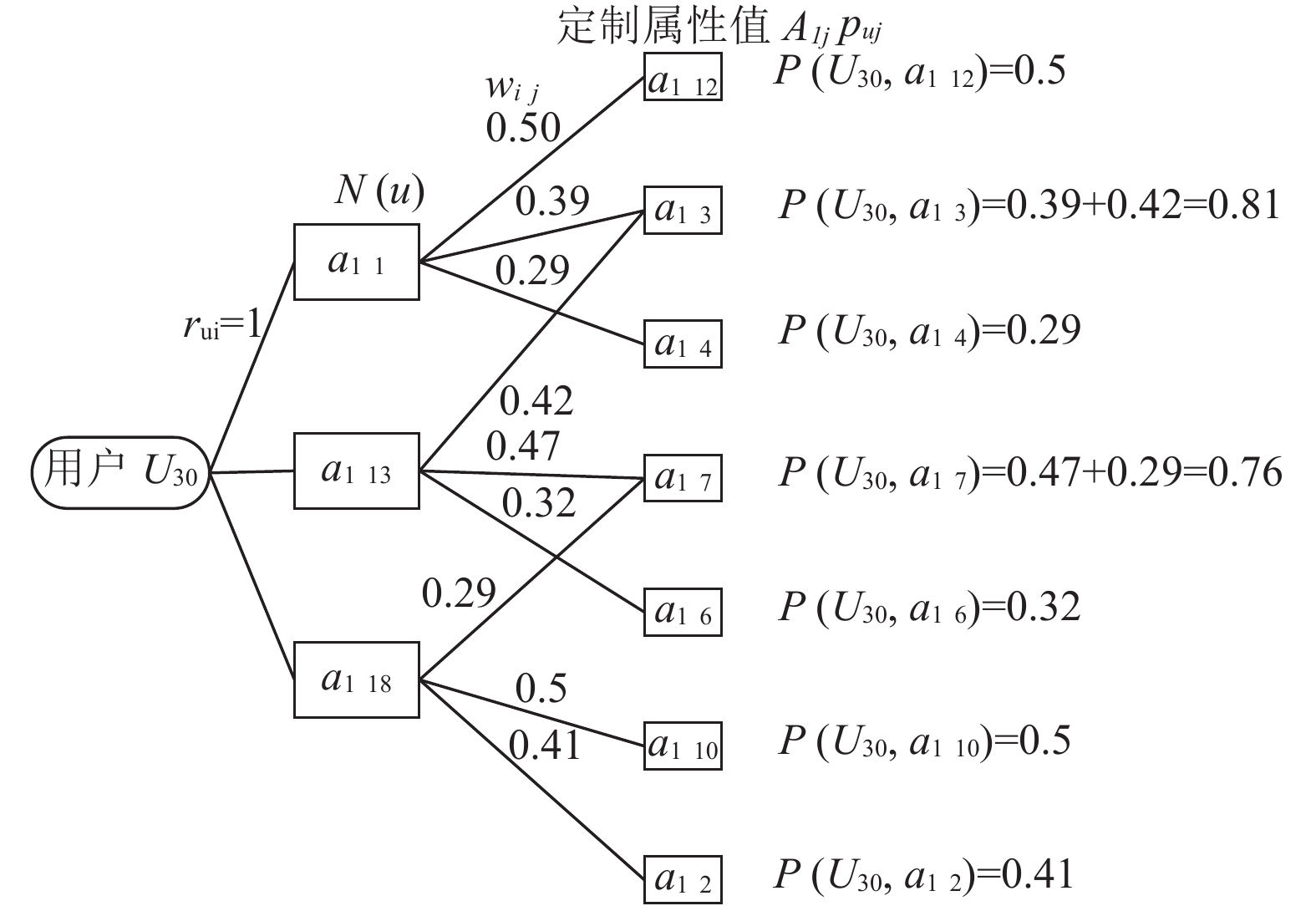

针对颜色属性A1的推荐,首先需要根据用户历史定制数据,计算颜色属性中各属性值{a1 1, a1 2, a1 3,…, a1 20}间的相似度并生成相似度矩阵。本文选取用户U30为目标用户,由

|

图 2 属性1用户兴趣度计算过程 Fig. 2 User interest calculation process |

依据用户对颜色各属性值的兴趣程度

| 表 2 颜色属性推荐结果记录 Tab. 2 Color attribute recommendation result records |

该推荐列表不作为用户最终选择的依据,仅用于辅助用户更好地进行决策。即在个性化定制中的智能推荐仅用于帮助用户更快地找到自己感兴趣的属性值选项。假设用户U30选择了{a1 2}红色这一属性进行定制,并进入到下一步汽车发动机的定制过程中。

2) 发动机属性推荐。

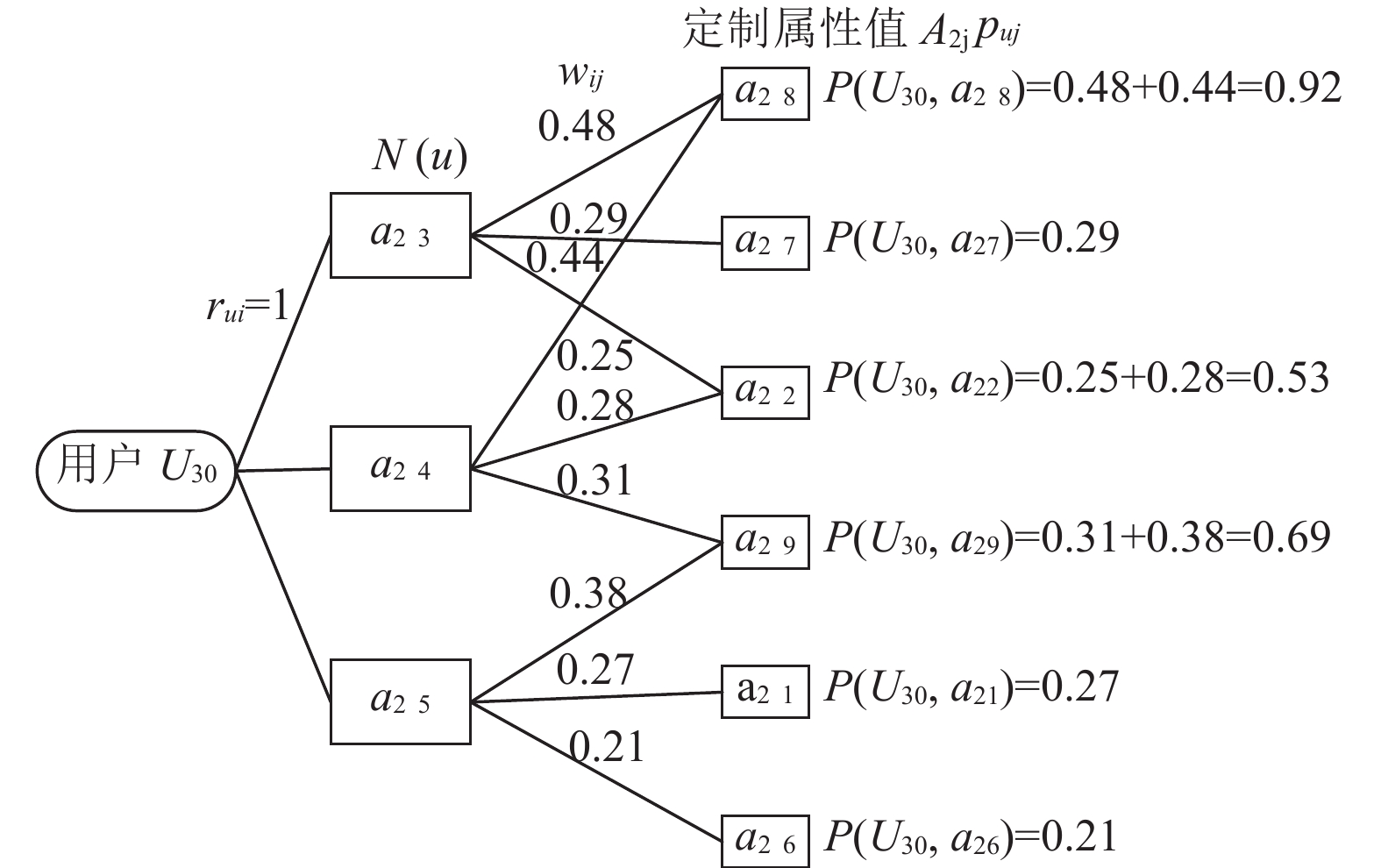

在发动机属性的定制中,定制步骤同颜色属性A1一样,首先是生成属性值相似度矩阵,并计算目标用户U30对发动机属性的各属性值的兴趣度,如图3所示。

|

图 3 属性2用户兴趣度计算过程(1) Fig. 3 Attribute 2 User Interest Calculation Process (1) |

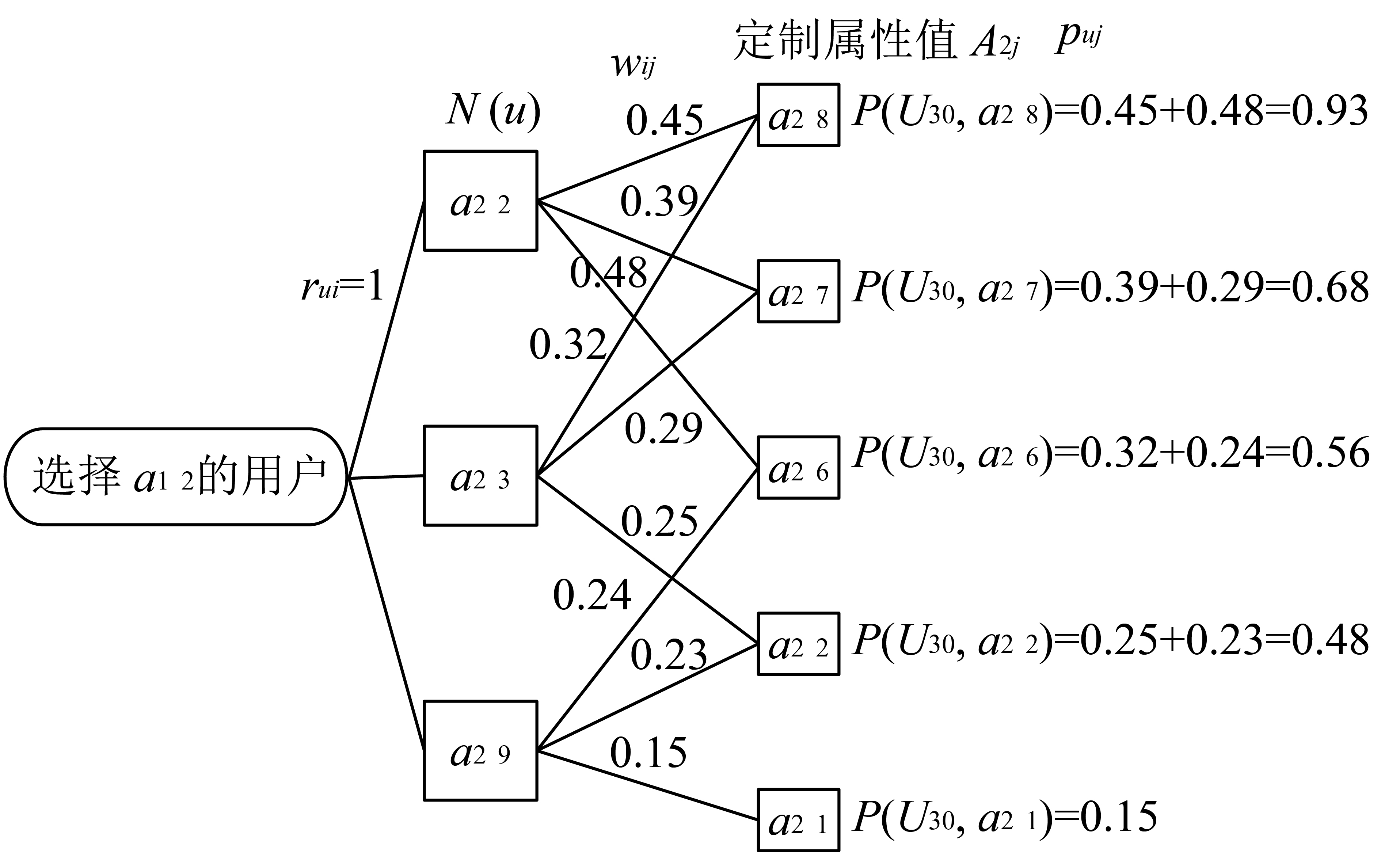

对于属性2发动机的推荐,应考虑颜色属性的定制属性值。即还应计算定制了红色属性的用户对于发动机属性的各属性值的兴趣度,结果如图4所示。

|

图 4 属性2用户兴趣度计算过程(2) Fig. 4 Attribute 2 User Interest Calculation Process (2) |

综合生成关于发动机属性属性值选择推荐列表,如表3所示。

| 表 3 发动机属性推荐结果记录 Tab. 3 Engine property recommendation result records |

用户可根据该推荐列表的提示辅助完成属性2 A2的定制过程。然而推荐系统的作用是辅助用户进行选择决策,故并不直接影响用户最终的定制结果。用户定制的最终结果可能并不位于推荐的列表中。假设用户在A2的定制上并未根据推荐的内容进行选择,而是选择了{a2 1}这一属性值,即1.5L DVVT直列四缸发动机作为定制内容。

3) 车型属性的推荐。

在属性3A3的定制中,定制步骤同上,考虑用户U30的兴趣偏好的同时也要考虑已经定制完成的属性1和属性2对应的属性值所带来用户兴趣偏好的影响。生成属性3中各属性值之间的相似度矩阵并求出相应属性值的兴趣偏好值得到推荐结果,如表4所示。

| 表 4 车型属性推荐结果记录 Tab. 4 Model property recommendation result records |

根据以上关于车型属性的推荐列表,用户可以综合自身需求对该属性进行定制。假设用户选择了{a3 15}即第15种车型进行了定制。

4) 车灯属性的推荐。

在车灯属性的推荐中,希望模拟一种属性值互斥的环境。假设对于15号车型而言,无法安装三角形的车灯。那么若用户在第3步时选中的定制属性值为{a3 15},在对属性4A4进行推荐时,就不应推荐{a4 4}属性。即在定制过程中,若2种属性间存在互斥性,在最开始的系统中,应由制造企业提前录入相关互斥内容,以保证推荐结果的可实施性。假设用户选择了属性值{a4 1}圆形车灯作为定制属性,完成了定制的全过程。

综上,用户在定制的过程中,总共涉及到了4种产品属性,因此一共生成了4步推荐结果,用户根据推荐进行定制,得到完整的定制结果D101={ a1 2, a2 1, a3 15, a4 1}。生成的定制结果一方面用于制造企业的生产,另一方面作为新数据录入历史定制记录数据库中。

整个定制的过程是分步骤有序进行的,在完成后续步骤的定制后也可重新对之前选择的属性值进行修改,推荐的内容会根据当前的定制情况进行调整。这就有效地保证了推荐结果可以随用户需求进行动态改变,具有很强的自主性和灵活性。

4 结束语为了更好地辅助C2B个性化定制中用户的定制过程,本文在经典协同过滤算法的基础上,提出可用于C2B个性化定制的智能推荐算法。详细介绍了该推荐算法的内在机理和推荐步骤,并引入实例对算法的推荐过程进行了仿真模拟。实验结果和推荐结果表明,该针对C2B个性化定制的推荐算法具有可行性和有效性。

| [1] |

林瑞娟. C2B电子商务模式下的商品定制平台的发展前景综述[J].

财讯, 2017(11): 137.

|

| [2] |

戴国良. C2B电子商务的概念、商业模型与演进路径[J].

商业时代, 2013(17): 53-54.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2013.17.021. |

| [3] |

李杰, 徐勇, 王云峰. 面向大规模定制的个性化推荐研究[J].

河北工业大学学报, 2008, 37(4): 19-24.

LI Jie, XU Yong, WANG Yunfeng. Research on personalized recommendation for mass customisation[J]. Journal of Hebei University of Technology, 2008, 37(4): 19-24. DOI: 10.3969/j.issn.1007-2373.2008.04.004. |

| [4] |

刘强, 陈新, 陈新度, 等. 应用服务提供商模式下应用服务定制的机理研究[J].

计算机集成制造系统, 2007, 13(5): 1035-1040.

LIU Qiang, CHEN Xin, CHEN Xindu, et al. Mechanism of customization for application service based on ASP mode[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2007, 13(5): 1035-1040. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5911.2007.05.033. |

| [5] |

刘飞, 李世新, 刘胜. 面向大批量定制的用户需求协同配置思想及其应用[J].

机械工程学报, 2004, 40(1): 109-113.

LIU Fei, LI Shixin, LIU Sheng. Customer requirements collaborative optimization between customer and enterprises for mass customization and the application[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2004, 40(1): 109-113. DOI: 10.3321/j.issn:0577-6686.2004.01.022. |

| [6] |

张强, 陆长德, 高利伟. 产品设计模块化定制的智能推荐系统关键技术研究[J].

机床与液压, 2008(4): 14-16.

ZHANG Qiang, LU Changde, GAO Liwei. Research on key technologies in intelligent recommender system for product design customization module[J]. Machine Tools & Hydraulics, 2008(4): 14-16. |

| [7] |

谭龙江, 张宽海, 王征. 基于需求线索的电子商务推荐系统[J].

计算机应用与软件, 2011, 28(7): 149-151.

TAN Longjiang, ZHANG Kuanhai, WANG Zheng. Requirement hint based e-commerce recommendation system[J]. Computer Applications and Software, 2011, 28(7): 149-151. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386X.2011.07.044. |

| [8] |

夏培勇. 个性化推荐技术中的协同过滤算法研究[D]. 山东: 中国海洋大学, 2011.

XIA Peiyong. Research on collaborative filtering algorithm of personalized recommendation technology[D]. Shandong: Ocean University of China, 2011. |

| [9] |

WIND J, RANGASWAMY A. Customerization: the next revolution in mass customization[J].

Journal of Interactive Marketing, 2001, 15(1): 13-32.

DOI: 10.1002/1520-6653(200124)15:1<13::AID-DIR1001>3.0.CO;2-#. |

| [10] |

邓秀勤, 姜莲花. 电子商务推荐系统研究[J].

辽东学院学报(社会科学版), 2005, 7(4): 38-42.

DENG Xiuqin, JIANG Lianhua. Research on recommendation system in e-commerce[J]. Journal of Eastern Liaoning University (Social Sciences Edition), 2005, 7(4): 38-42. DOI: 10.3969/j.issn.1672-8572.2005.04.010. |

| [11] |

刘畅. 面向大规模定制的电子商务个性化推荐研究[D]. 江苏: 东南大学, 2014.

LIU Chang. Research on e-commerce personalized recommendation for mass customization [D].Jiangsu: Southeast University, 2014. |

| [12] |

邓爱林. 电子商务推荐系统关键技术研究[D]. 上海: 复旦大学, 2003.

DENG Ailin. Research on key technologies of recommender system in e-commerce[D]. Shanghai: Fudan University, 2003. |

| [13] |

王霞. 协同过滤在电子商务推荐系统中的应用研究[D]. 江苏: 河海大学, 2003.

WANG Xia. Research on application of collaborative filtering in e-commerce recommendation system[D]. Jiangsu: Hohai University, 2003. |

| [14] |

项亮. 推荐系统实践[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2012.

|

2018, Vol. 21

2018, Vol. 21