对软件产品进行项目管理是通过对项目涉众、资源储备、研发过程进行分析与管理,保证软件项目按照项目初期确定的资源、进展、品质顺利进行。需求排序是指通过相应的方法确保用户关注度高的需求优先实现,因此需求排序方法的研究具有很大的理论和实践价值。目前一些企业在进行需求管理时,对需求的标识停留在需求一维性认知的基础上,且对获取到的需求排序采用传统的加性加权法,导致这些企业难以保证需求的完整,且会由于用户关注度高的需求未得到充分实现而降低用户期望,进而增加项目失败的风险。因此,本文针对软件系统的原型模式开发情况,提出一种基于Kano模型的软件系统需求优先级排序方法,在保证需求完整的基础上,使需求研发顺序更符合用户期望。

1 文献综述在1982年,Kano等[1]在其发表的《魅力品质和基本品质》的演讲中,首次提出使用质量实现情况表示客观性的质量和使用客户满意度来表示主观性评价,并研究它们之间的关系,创建了Kano二维品质模型,方便进行质量分类。根据Kano模型,质量特性可分为5类,即魅力质量、线性质量、必有质量、无关质量和反向质量,目前关于Kano模型的研究主要分为应用领域和应用方法研究两个方面。在应用领域方面,Garibay等[2]在2010年将Kano模型与QFD方法进行结合,从而提出一种有效提高数字图书馆服务质量的评价方法。Lai等[3]提出一种基于Kano模型与ANOVN的质量评价方法,该方法根据细化市场找出不同市场下的关键性服务质量属性并对其进行评价,通过具体案例验证方法的可行性。同时我国学者施国洪等[4]通过SERVQUAL量表与Kano方法进行结合,针对图书馆服务的质量特性Kano类别进行归属识别,并在此基础上使用“顾客满意度系数”来研究质量因素对顾客满意度的影响情况。

需求优先级排序,作为软件项目管理决策的重要组成部分,对软件项目的成功完成起到了决定性的作用,而需求优先级的排序可以通过多种方法来实现[5]。最早需求工程师进行需求排序时使用的是加性加权法,该方法根据每个需求的重要程度设定该需求的加权数,权数越大,则该需求越重要,研发次序越靠前。但该方法只能应用于小规模系统,系统规模一旦变大,该方法就会由于需求数量过大而导致需求排序失败。于是,1996年国外学者Karlsson等[6]首次提出使用层次分析法AHP以需求的价值与成本的比值来确定需求的研发顺序。2009年,熊兆文等[7]针对现有需求优先级排序方法存在的漏洞提出基于组件最优组合的需求优先级排序方法。2013年,湛浩旻等[8]从需求层次化分析角度出发,提出以ISM与AHP结合的方法进行需求排序,旨在减少需求的比较次数,并减低由于无效的需求分析而导致项目失败的风险。

通过上述研究现状的分析,在当前的需求管理方法中,对需求的开发顺序进行排序仍然存在很多问题。1) 由于国内大多数小规模的互联网公司在进行软件研发时仍然采用传统的加性加权法进行需求实现优先级排序,该方法使用方便,计算简单,但需求实现顺序难以达到用户满意度高的需求排序目标。2) 目前业内企业对于需求的实现程度与用户满意度的理解方面,普遍停留在需求的一维认知,即需求实现程度高,用户满意度高;需求实现程度低,用户满意度低。很少有企业采用二维性来标识需求,从而导致企业的开发工作量与用户满意度不呈正比。

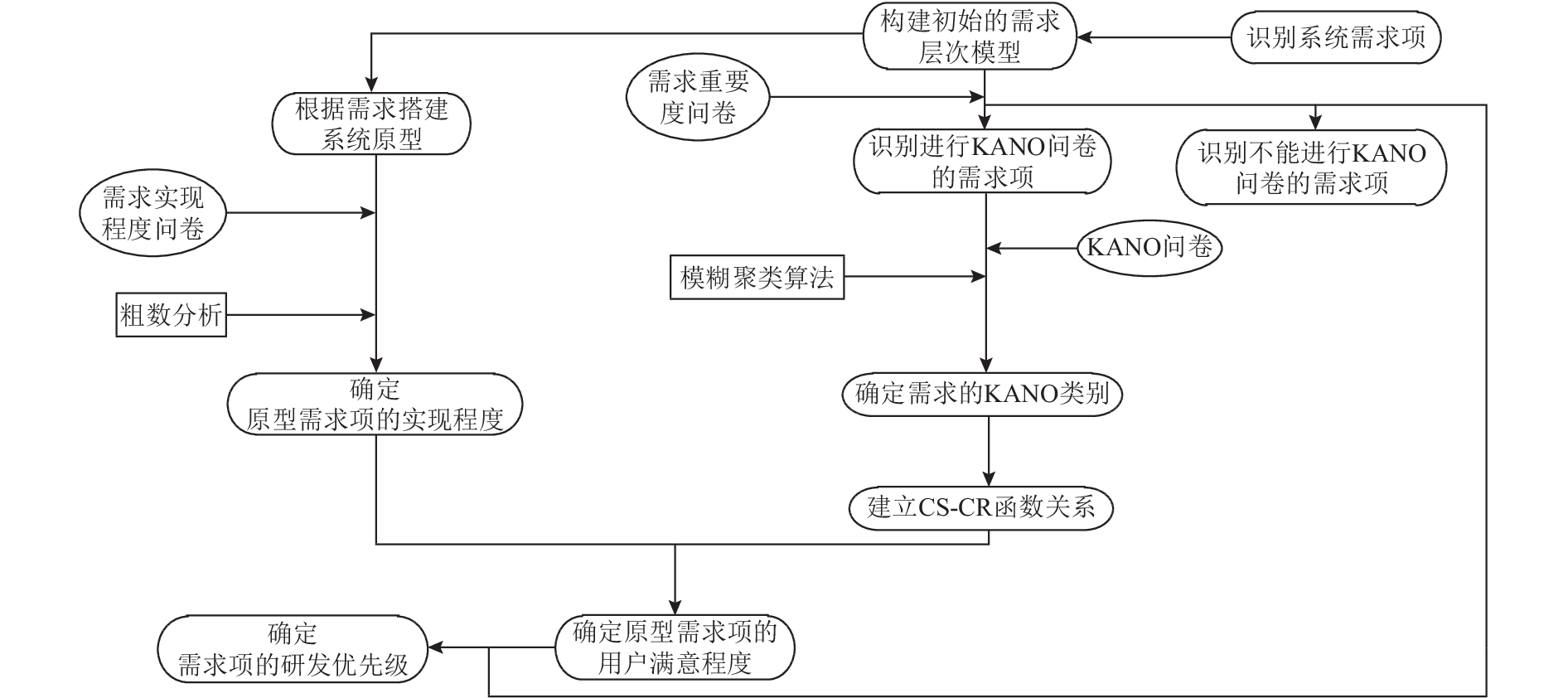

2 基于Kano模型的原型模式系统需求排序方法针对目前企业出现的问题的分析,本文提出一种基于Kano模型的原型模式系统需求排序方法:采用能够对需求进行二维性标识的Kano模型类别来标识获取的需求,并将F相似关系聚类方法与粗数方法引入到Kano模型定量分析中,且根据定量分析的结果进行需求研发优先级排序,以保证需求排序符合用户期望,排序过程如图1所示。

|

图 1 基于Kano模型的原型模式系统需求排序过程 Fig. 1 The sequencing process of prototype mode system requirements based on Kano model |

需求工程的重点是分析、理解和阐述用户的需求。因此,该方法从查询同类型系统的相关资料出发。相关资料包括各类相关中英文论文资料、技术方案等。资料进行筛选后选择合适的系统涉众进行深度访谈。涉众不仅包括使用该系统的用户,还包括与具有相应研发经验的研发人员和该系统的委托方。为降低Kano问卷的复杂度,根据访谈结果设计重要度调查问卷,并对调查结果进行分析,以区分有进行Kano问卷价值与无进行Kano问卷价值的需求项[9]。结果分析将以遗漏值检验、偏态检验、极端组检验和同质性检验4项量化指标来检验问卷的精确性[10]。检验结果如有两项通过,则表示问卷达到标准,并对达到标准的需求项进行Kano问卷分析。对于未达标的需求项确定为不具备Kano问卷价值而不对这些需求项进行Kano问卷,但会进行后期配合系统原型进行需求实现度问卷。

2.2 建立系统需求分层建模并设计系统原型在获取需求后,进行需求分层建模。本文采用亲和图法来建立需求层次模型。步骤如下。1) 将获取的全部需求项全部制作成需求卡片。2) 咨询相关研究人员根据各需求的功能模块进行分组。先将内容相近的需求卡片放在一组,然后对分组进行命名,并将名称写入黄色卡片,根据卡片的组合建立需求层次模型。3) 根据需求层次模型设计系统原型。

2.3 确定Kano需求项的类别1) 根据重要度调查问卷的结果分析设计Kano问卷,进行Kano调查,并确定需求的Kano列别归属。Kano问卷调查根据Kano理论设计问题模板,分别编辑正向与反向问题,设计出Kano问卷,回答量表采用李克特量表5分量表,即“不喜欢”为1分,“可以忍受”为2分,“无所谓”为3分,“理所应当”为4分,“喜欢”为5分。

2) 将Kano问卷发放给符合研究要求的调查对象,进行有效的问卷调查,对调查结果代入Kano评价表,得到每个需求项对于每个Kano类别的隶属度。

3) 需求项的隶属度采用F相似关系模糊算法进行聚类分析,确定每一个需求项的Kano类别归属[11]。

2.4 构建Kano需求项函数关系式1) 计算CS与DS值。

要建立CS-CR函数关系首先需要计算用户满意度(customer satisfaction,CS)和用户不满意度(custo- mer dissatisfaction,DS)。由于不同的用户通常有着不同的需求与期望,而通过计算CS与DS值可以反映用户需求实现程度(the achievement of customer requirements,CR)对用户满意度的影响,也就是说CS表示的是用户对确定需求完全实现时的满意程度。而CS的计算采用狩野教授提出的满意度与不满意度系数计算公式进行计算,Ai、Oi、Mi、Ii分别表示魅力需求、线性需求、必有需求和无关需求。

| $\quad\quad{\rm {CS}}_i=(A_i+O_i)/(A_i+O_i+M_i+I_i){\text{。}}$ |

同样,DS表示的是需求完全没实现的满意程度,即不满意度系数。

| $\quad\quad{\rm {DS}}_i=-1(M_i+O_i)/(A_i+O_i+M_i+I_i){\text{。}}$ |

2) 确定CS与DS的坐标点。

虽然CS和DS表示的是2个需求实现情况下的用户态度,但由于表示的是2种极端需求实现情况,且仅通过这2种情况无法进行需求定量分析,因此需要将CS与DS在同一个坐标系中通过量化来表示每个需求。

对于魅力需求、线性需求和必有需求来说,需求完全实现时的点为(1,CSi),需求完全不实现时的点为(0,DSi)。通过将2个点代入Kano模型关系函数,可精确表述需求实现程度CR与用户满意度CS的函数关系。

3) 绘制关系曲线。

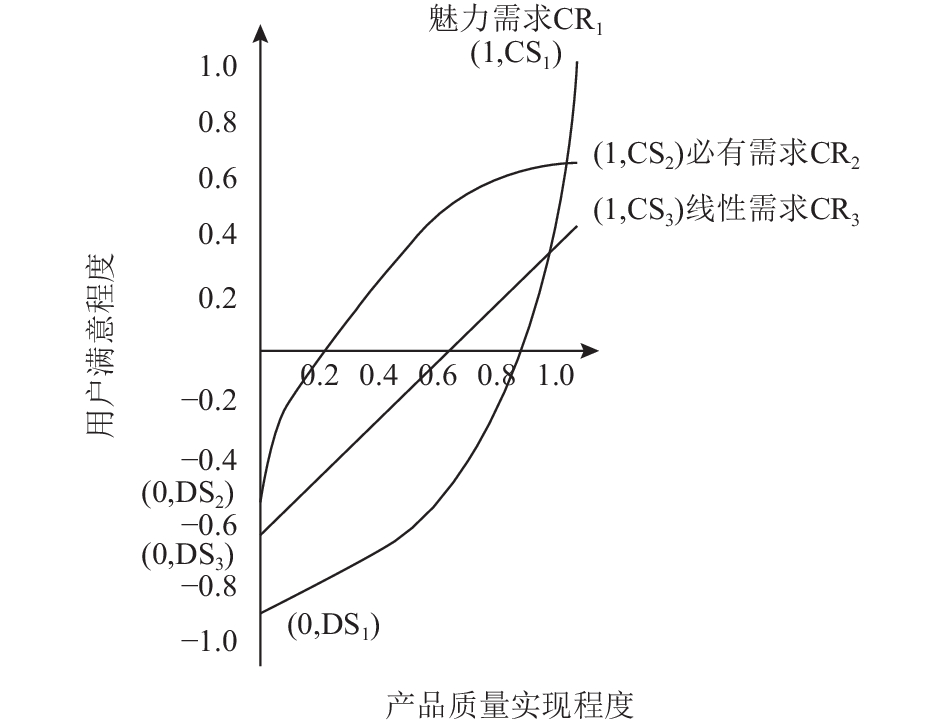

在确定需求完全实现点和需求完全不实现点后,可确定CS和CR的函数关系,如图2所示。

|

图 2 Kano模型函数关系 Fig. 2 Kano model function relationship |

横轴表示产品质量的实现程度,也可以称为用户需求实现程度,变化范围为[0,1]。纵轴表示用户的满意或不满意程度,变化范围为[–1,1]。例如CR1的CS点和DS点分别为(0,DS1)和(1,CS1)。由于CR1为魅力需求,而它的关系曲线可以描述为经过CS和DS点的指数曲线关系。使用同样的方法,可以将线性需求和必有需求绘制出来。

4) 确认CS-CR关系系数。

CS与CR的关系可以采用Lai于2011年提出的Kano模型二维表达式进行计算,表示式采用S=f(x,i),S指的是用户满意度,x指的是需求实现程度,取值范围为[0,1]。而i表示不同的Kano类别调整系数。下面为3种Kano类别的CS-CR关系函数[12]。

(1) 线性需求的表达式为

| $\quad\quad S_{O_i}=({\rm {CS}}_i-{\rm {DS}}_i ) x_i+{\rm {DS}}_i {\text{。}}$ |

(2) 魅力需求的表达式为

| $ \quad\quad S_{A_i}=\frac{{\rm {CS}}_i-{\rm DS}_i}{{\rm e}-1} {\rm e}^{x_i}-\frac{{\rm {CS}}_i-{\rm {eDS}}_i}{{\rm e}-1}{\text{。}}$ |

(3) 必有需求的表达式为

| $\quad\quad S_{M_i}=-\frac{{\rm {e}}({\rm {CS}}_i-{\rm {DS}}_i)}{{\rm {e}}-1} {\rm e}^{-x_i}+\frac{{\rm {e}}{\rm {CS}}_i-{\rm DS}_i}{{\rm {e}}-1}{\text{。}}$ |

选择之前已进行问卷的问卷对象为调查对象,需要问卷对象对已建立的原型进行测试,根据测试结果填写问卷。

1) Kano需求项封闭式问题。

根据封闭式问题的基本要求,需要设计问题项与量表[13]。该部分主要对调查用户进行Kano需求实现程度问卷,问题项为“您认为XX功能符合您的需求吗?”,答案采用李克特5分量表,即“非常不符合”为1分,“部分符合”为2分,“符合”为3分,“完全符合”为4分,“超出想象”为5分。而用户如给出“非常不符合”,或“部分符合”应给出原因,以便对下一版原型化开发提供指导性建议。

2) 非Kano需求项开放式问题。

由于需求量大,如果对所有需求进行Kano问卷调查,势必会造成Kano问卷信息量大,从而降低调查对象参与问卷的积极性,并会造成问卷效果差,难以获得问卷对象的真实态度。因此为了简化Kano问卷信息量,需要识别出没有进行Kano问卷价值的需求项,而识别方法为分析需求重要度问卷结果,如问卷结果在遗漏值检验、偏度分析、极端值检验和同质性检验4个分析指标中有2个指标未达标,则可定义为非Kano需求。非Kano需求实现度问卷没必要进行实现度量化,仅需要获知需求是否符合用户要求,需求没符合的原因是什么。因此非Kano需求实现度问卷采用开放式问卷,而量表采用总加量表,即问题项为“您认为XX功能符合您的需求吗?”,总加量表为“符合”和“不符合”,而如选择“不符合”需要用户给出原因。

2.6 确定需求实现程度1) Kano需求项实现度问卷的粗数分析。

根据Zhai等[14]于2008年基于粗集理论的概念中提出使用粗数来获取调查对象真实感知。粗数计算直接根据问卷结果进行,既能准确反映调查对象的真实感知,又能全面考虑所有调查对象的主观态度。粗数的计算方法首先需计算相关数据点参数,再通过这些参数计算粗数均值,并用均值表示该数据点的粗数。计算方法如下。

假设U为包括决策表中全部对象的论域。U中包括n个类,则为R={C1,C2,…,Cn}。如果对n类进行排序,则存在关系C1<C2<,…,<Cn。假设Y为U中的任意对象,则对于任意Ci∈R, 1≤i≤n来说,

Ci的下近似限为

| $\quad\quad\underline{\rm {Apr}}(C_i)=\bigcup{\{Y\in U/R(Y) {\text{≤}} C_i\}};$ |

Ci的上近似限为

| $\quad\quad\overline{\rm {Apr}}(C_i)=\bigcup{\{Y\in U/R(Y){\text{≥}} C_i\}};$ |

Ci的上近似限边界域为

| $\quad\quad{\rm {Bnd}}(C_i)=\bigcup{\{Y\in U/R(Y)\ne C_i\}}{\text{。}}$ |

下近似限包含决策表中所有类值小于等于Ci的对象,上近似限包含决策表中所有类值大于等于Ci的对象,而边界域为决策表中不包括Ci的对象。

类Ci的粗数下限为

| $\quad\quad\underline{\rm {Lim}}(C_i)=\frac {1}{M_{\rm {L}}} \sum{R(Y)|Y\in \underline{\rm {Apr}}(C_i)};$ |

类Ci的粗数上限为

| $\quad\quad\overline {\rm {Lim}}(C_i)=\frac {1}{M_{\rm {U}}} \sum{R(Y)|Y\in \overline{\rm {Apr}}(C_i)}{\text{。}}$ |

其中,ML表示的是Ci的下近似限包含的对象数;MU表示的是Ci的上近似限包含的对象数。

类Ci的粗边界为

| $\quad\quad{\rm {RBnd}}(C_i )=\overline{\rm {Lim}} (C_i )-\underline{\rm {Lim}}(C_i){\text{。}}$ |

其中,类的下限包括了类的平均值,而类的上限也包括了类的平均值。粗边界是上下限之间的差值,粗边界越大,该类越不精确。

类Ci的粗数为

| $\quad\quad{\rm {RN}}(C_i )=[\underline{\rm {Lim}},\overline{\rm {Lim}}];$ |

类Ci的粗数均值为

| $\quad\quad M(C_i)=\frac{\overline{\rm {Lim}}+\underline{\rm {Lim}}}{2};$ |

则M(Ci)即为所计算的粗数均值。将M(Ci)代入转化公式求得所需计算的需求实现度

| $\quad\quad x_i=\frac{M(C_i-1)}{4} {\text{。}}$ |

将xi代入CS-CR函数,求得相应Si值,从而确定Kano需求研发优先级顺序。

2) 非Kano需求项实现度问卷分析。

通过对调查对象进行需求实现度问卷的开放式问卷,可获取对象对非Kano需求的主观感觉。由于这部分的回答方式采用开放式答案与总加量表结合,因此本方法采用的评价指标为:如评价均值大于等于0.70,即需求符合要求,将其从需求优先级排序序列中剔除;若评价均值小于0.70,即认为该功能未符合用户需求,保留该需求。

2.7 确定需求研发优先级顺序1) 对于Kano需求来说,根据所获取的需求xi参数计算出Si参数,再计算出Si与该需求项的CSi的差值绝对值,最后对求得的差值绝对值进行降序排序,可确定Kano需求的研发优先级顺序。

2) 对于非Kano需求来说,还需与具有相关研发经验的研发人员进行深度沟通,从而识别出框架性需求和服务性需求。将非Kano需求分为两部分,前一部分为框架性需求和重要度均值大于3.5的服务性需求,后一部分为均值小于等于3.5的服务性需求,而中间部分为Kano需求。对3个部分的非Kano需求的排序根据重要度均值分别对其进行降序排序。再根据非Kano需求实现度问卷进行排除,最后对全部的需求进行排序。排序顺序为:框架性需求→重要度均值大于3.5的服务型需求→Kano需求→重要度均值小于等于3.5的服务型需求。

3 实践验证西安市某科技有限公司是一家专业的信息管理系统研发企业。该企业在信息系统专业领域有着深厚的技术积累,面对当前电商网络销售市场发展迅速,该企业决定推出一款面向在校学生的电商类手机销售系统,旨在根据正确的需求优先级顺序对新一版系统的研发进行指导。本文将该方法应用于该手机销售系统的研发过程中,以证明该方法的可行性和有效性。

3.1 识别手机销售系统需求项首先查询相关销售系统基本信息,在整理出通过资料获取到的需求项后,与相关系统研发人员、系统管理人员和部分潜在用户进行沟通确认,以得到完整的系统研发需求项,访谈对象包括2名电商系统管理者、3名相关系统研发人员与6名电商系统客户端使用者。整理记录下来的需求项,经过分析筛选,则确定手机销售系统的需求项一共37项:1客户注册,2账号管理,3信息沟通,4留言板,5信息修改,6种类分类,7价格分类,8品牌分类,9价格排序,10销量排序,11好评度排序,12上架时间排序,13名称检索,14购物车,15详细信息浏览,16手机租用,17短信支付,18货到付款,19订单查询,20订单执行跟踪,21可取消订单,22VIP等级,23购物指南,24申诉管理,25商品评价,26二手专卖,27产品试用,28收藏夹,29多媒体描述,30商务论坛,31商品广告,32新闻信息,33商品推荐,34提供公告,35拍卖服务,36团购服务,37参数对比。针对这37项需求项搭建需求分层模型,可分为8个模块:1新闻公告模块,2系统功能模块,3指南模块,4购买模块,5订单模块,6商品浏览模块,7沟通模块,8支付模块。分层模型如表1所示。

| 表 1 手机销售系统需求项分层模型 Tab. 1 The hierarchical model of mobile phone sale system requirements |

由于该系统的面向对象为在校大学生,因此选取200名有过互联网手机销售系统使用经历的学生进行问卷调查。此次调查共发出份问卷200份,有效回收195份,有效比97.5%。对回收的问卷进行4项指标分析,即遗漏值检验、偏态检验、极端组检验和同质性检验。经过分析,共11个需求项定为非Kano需求项。而对于非Kano需求项集合来说,由于某些需求为底层性需求,调查对象知之甚少。因此需要与具有相关研发经验的研发人员进行深度沟通,确定框架性需求和服务性需求。将系统需求项序列分成4部分:1) 框架性需求项,包括21、5、2、1、22;2) 均值大于3.5的功能性需求,包括20、13、3、28、30;3) Kano需求;4) 均值小于等于3.5的服务型需求,只有第26项。

3.3 通过模糊聚类确定Kano需求项的类别根据获取到的Kano需求项设计Kano问卷。本次调查采用随机抽样的方法,通过电子版问卷的形式发放,调查对象选择之前选择的200名学生。共发放200份,有效收回162份,有效比为81%。对收集到的问卷代入Kano评价表进行匹配,再进行F相似关系模糊聚类,结果如表2所示。

| 表 2 手机销售系统Kano需求项模糊聚类结果 Tab. 2 The fuzzy clustering results of mobile phone sale system Kano requirements |

根据获得的Kano类别计算相应需求项的满意度系数和不满意度系数。并根据这2个系数与需求项所属的类别求得Kano需求项的CS-CR函数关系。

3.4 系统需求研发优先级排序1) 设计需求实现度问卷。

根据确定的26个Kano需求项和11个非Kano需求项设计需求实现度调查问卷。问卷分为2部分,即Kano需求项的封闭式问卷和非Kano需求项的开放式问卷。邀请调查对象先对系统原型进行试用,然后填写纸质版问卷,调查对象为选择之前选择的200名学生中随机抽取52名学生。共发放52份,全部有效收回。

2) 需求项实现度确定。

根据统计结果计算Kano需求项的粗数,计算结果如表3所示(表3中N表示需求项序号)。对于非Kano需求项实现度以统计结果均值作为实现度,计算结果如表4所示。

| 表 3 Kano需求项粗数表 Tab. 3 The rough number table of Kano requirements |

| 表 4 非Kano需求项实现度均值表 Tab. 4 The non - Kano requirements realization table |

3) 确定系统需求实现的优先级。

对于Kano需求项来说,将Kano需求项实现度粗数通过转化公式求取xi,将求取的xi代入CS-CR函数中,求得当前用户对该需求项的满意程度,再将该需求项的Si与CSi差值的绝对值作为该需求项研发优先级的权重在需求项研发序列的第3部分进行排列。

对于非Kano需求项,第2、3、5、21、22、28项的实现度不小于70%,因此在非Kano需求排序中将这6项剔除。再将剩余的5项在各自所属的区域将重要度均值作为权重进行排序。

为了验证该方法的可行性与有效性,与加性加权法作为对照组进行验证,对照结果如表5所示(表5中K表示Kano定量分析排序法,J表示加性加权法)。

| 表 5 Kano需求优先级排序法与加性加权法的结果对比 Tab. 5 The comparison between Kano 's requirement priority ranking and addition weighting |

本文使用的Kano需求优先级排序法针对2个方面进行了优化。

1) Kano需求优先级排序法,使用模糊聚类方法确定用户需求的Kano类别,解决了传统的Berger方法的瓶颈问题。同时本方法通过控制动态阈值进行聚类,能够从实际的角度对聚类结果进行优化。

2) Kano需求优先级排序法,通过对能够反映系统质量实现程度与用户满意度关系的Kano管理模型进行定量分析。并且由于本文所采用的方法是通过对系统原型的实现程度进行问卷调查,因此获取到的问卷结果更能反映用户对原型的真实感受。

4 结论本文提出一种基于Kano模型的原型模式系统需求优先级排序方法,首先通过需求获取方法对获取到的需求进行分层分析,并根据分析后的结果建立系统原型。针对获取到的需求进行重要度问卷,并根据分析结果识别出有Kano问卷价值的需求项和无Kano问卷价值的需求项。针对Kano需求项进行Kano问卷调查,根据结果运用F相似关系算法进行聚类,并建立相应的CS-CR函数关系。再根据系统原型进行需求实现度问卷调查,调查结果采用粗数计算与均值计算,并根据计算结果求取各需求项的排序权重,最后根据权重进行Kano需求与非Kano需求的联合排序。该方法可以为目前小规模的互联网公司确定需求实现优先级次序提供参考,进而为企业在进行需求管理时权衡需求实现度与用户满意度之间的冲突提供重大帮助。

| [1] |

KANO N, SERAKU N, TAKAHASHI F, et al. Attractive quality and must-be quality[J].

Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1984, 14(2): 147-156.

|

| [2] |

GARIBAY C, GUTIÉRREZ H, FIGUEROA A. Evaluation of a digital library by means of quality function deployment (QFD) and the Kano model[J].

Journal of Academic Librarianship, 2010, 36(2): 125-132.

DOI: 10.1016/j.acalib.2010.01.002. |

| [3] |

LAI H J, WU H H. A case study of applying Kano’s model and ANOVA technique in evaluating service quality[J].

Information Technology Journal, 2011, 10(1): 89-97.

DOI: 10.3923/itj.2011.89.97. |

| [4] |

施国洪, 岳江君. KANO模型在图书馆服务质量管理中的应用研究[J].

情报杂志, 2009, 28(8): 57-61.

SHI Guohong, YUE Jiangjun. Research on the application of KANO model in library service quality management[J]. Journal of Intelligence, 2009, 28(8): 57-61. |

| [5] |

黄威. 基于Kano模型的原型模式系统需求排序方法研究[D]. 西安:西北工业大学, 2017.

HUANG Wei. Research on Method of Requirement Sequencing for Prototype Model System based on Kano Model[D]. Xi’an: Northwestern Polytechnical University, 2017. |

| [6] |

KARLSSON J, RYAN K. A cost-value approach for prioritizing requirements[J].

IEEE Software, 1997, 14(5): 67-74.

DOI: 10.1109/52.605933. |

| [7] |

熊兆文, 李娟, 李奇. 基于组件最优组合的需求优先级排序方法[J].

计算机工程与设计, 2009, 30(1): 105-109.

XIONG Zhaowen, LI Juan, LI Qi. Method for requirements prioritizing based on optimal combination of components[J]. Computer Engineering & Design, 2009, 30(1): 105-109. |

| [8] |

湛浩旻, 印桂生, 赵蕴龙. 基于ISM与AHP组合的需求优先级排序方法[J].

计算机科学, 2013, 40(3): 225-224.

ZHAN Haomin, YIN Guisheng, ZHAO Yunlong. Method of prioritizing requirements based on the combination of ISM and AHP[J]. Computer Science, 2013, 40(3): 225-224. |

| [9] |

陈梅梅, 谢松年. 基于改进Kano模型的B2C网站顾客满意度影响研究[J].

情报科学, 2016, 35(2): 83-86.

CHEN Meimei, XIE Songnian. Research on customer satisfaction of B2C Website based on improved Kano model[J]. Information Science, 2016, 35(2): 83-86. |

| [10] |

唐中君, 龙玉玲. 基于Kano模型的个性化需求获取方法研究[J].

软科学, 2012, 26(2): 127-131.

TANG Zhongjun, LONG Yuling. Research on method of acquiring individual demand based on Kano model[J]. Soft Science, 2012, 26(2): 127-131. |

| [11] |

杨纶标, 高英仪. 模糊数学原理及应用[M]. 广州:华南理工大学出版社, 2005.

|

| [12] |

WANG T, JI P. Understanding customer needs through quantitative analysis of Kano's model[J].

International Journal of Quality & Reliability Management, 2010, 27(2): 173-184.

|

| [13] |

郭绍征, 陆洪光, 邓薇, 等. 抽样技术与多元统计分析在问卷调查中的应用[J].

中外企业家, 2016(21): 236-237.

GUO Shaozheng, LU Hongguang, DENG Wei, et al. Application of sampling technique and multivariate statistical analysis in questionnaire[J]. Chinese & Foreign Entrepreneurs, 2016(21): 236-237. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8772.2016.21.186. |

| [14] |

ZHAI L Y, KHOO L P, ZHONG Z W. A rough set enhanced fuzzy approach to quality function deployment[J].

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008, 37(5): 613-624.

|

2018, Vol. 21

2018, Vol. 21