作为未来汽车工业的发展方向,截至到2015年,中国智能驾驶市场规模已经达到了353亿元人民币。预计到2020年,中国智能驾驶市场规模将达到1 214亿元人民币,前景可期。据公开数据显示,2015年中国乘用车销量达2 114.6万台,预计这一数字在2020年将达到2 773.3万台。Analysys易观研究发现,截至到2015年,中国智能驾驶乘用车渗透率已经达到了15%,但其中仍然有大量的智能驾驶乘用车处于等级1至等级2的水平。预计到2019年,中国智能驾驶乘用车渗透率将超过50%,且等级3至等级4水平的智能驾驶汽车占比亦将大幅提升。当前由于智能驾驶市场发展时间较短,行业成熟度有待提高,加之市场需求不断扩大,极具发展潜力。在国家智能驾驶相关政策法规逐渐成型、行业内技术不断完善、中国智能驾驶企业积极推动应用落地的情况下,中国智能驾驶市场规模将保持持续扩大趋势。智能驾驶的到来,解放了司机的双手,相应的,司机有更多的时间进行驾驶之外的次级任务,而车载系统是用户能够在车内直接迅速接触到的设备之一。因此,智能驾驶情境下对车载系统界面信息与布局的研究显得尤为重要。

1 问题的提出 1.1 界面布局与人机交互“布局”是指对界面的文字、图形或表格进行排布、设计。一个恰到好处的布局能使页面内容变得工整,提高用户的视觉感受,在结构外观上令用户感到舒服,也可以帮助用户快速找到他们想要得到的内容,提高工作效率。

针对不同环境下界面布局设计的研究一直是用户体验领域的一大热门。尤其是在人机交互的领域,如网页、APP、手机以及驾驶操作平台等,对界面布局的研究具有重要的意义。人在获取外界信息时,人眼获得的信息所占比重最大。图形用户界面仍然是未来最主要的人机交互界面形式。用户界面设计不但要符合设计中的审美原则,更要符合用户的认知心理和行为方式,因而体现出具有多学科交叉的显著特点。国内外已有很多学者进行界面布局原则相关研究,并取得了丰硕的研究成果。如王建民[1]提出了图形用户界面设计的基本原则有:界面风格一致性的设计原则;界面布局的逻辑性原则;界面具有启示性的设计原则;界面设计应遵循习惯性用法。界面布局从单纯的美学范畴,逐步更加注重用户体验,涉及到心理学、社会学和人体工程学等多门学科。通过合理的设计界面布局,可以达到不同环境中所需的不同目的。

1.2 汽车驾驶与人机交互汽车系统是一个重要的人机交互环境,世界各国在传统汽车的设计方面趋于统一。随着智能设备在交通领域的广泛应用,汽车中的人机交互界面也发生了巨大的变化,界面布局面临着全新的设计与改革。汽车的内部空间、人机界面、操作和交互过程正在发生革命性的变化[2]。系统怎样通过人机交互界面(HMI),向驾驶者和乘客呈现有用信息,是衡量未来车载数据交互设备的重要标准。如果没有一个直观的解决方案和设计理念,车载系统技术很可能导致驾驶者观察道路状况的注意力降低,给驾乘人员的生命财产安全带来危险。未来创新型人性化的产品,要能够最小化驾驶者对于道路外的分心程度,同时最大化汽车界面输入输出数据的信息效用。

驾驶是一种高度复杂的任务,包含了计划、策略和操纵3个水平的任务层级和1 600个独立任务[3-4]。因此,在如此复杂的情境下,如何设计车载系统的界面布局既能保证驾驶的安全和效能,又能满足驾驶员次级任务需要,是一个重要的问题。

驾驶过程中,汽车驾驶员约60%~70%的视觉注意力资源会用于控制车辆、保持行驶状态和应对突发事件。车内系统的布局设计必须能够使驾驶员快速高效地识别、操作,以提高用户的使用效率,避免因设计造成严重后果[5]。

车载系统功能复杂,除了基本的导航和辅助驾驶功能,还有通讯娱乐等功能。用户在使用系统的过程中将多感官综合在一起对其进行操作,因此系统设计应符合人的认知特性,从多方面提供引导,从而使用户满意高效地完成任务[6]。由于复杂的操作环境和功能,车内信息系统界面的可用性和用户体验就变得非常重要。其中,界面布局的影响成为多数学者的研究重点。布局影响着用户的使用效率、对产品的直观感受等,合理的布局是界面设计中极为重要的部分。李慧芬等[7]为了提高车内信息系统的使用效率,从布局和显示数目两个方面展开研究,得出有利于提高使用效率的界面设计方案。目前有关智能驾驶环境下的人机交互研究,主要集中于对车载智能终端的人机交互研究。王颖等[8]发现使用智能终端进行语音输入,会影响驾驶员的驾驶行为。李霖[9]等提出了利用驾驶模拟器对人机交互界面进行测试评价的方法,可在先进驾驶辅助系统开发的早期阶段对备选的人机交互界面设计方案进行评价。

1.3 研究目的关于智能驾驶车辆的研究主要集中于智能驾驶技术的改进上,从用户体验与驾驶员行为决策的角度进行研究较少,而这一研究可以使得在现有的技术条件下,提高驾驶员操作的舒适度,降低失误率。本文针对智能驾驶环境,进行了两方面的研究:1) 驾驶信息与显示位置的匹配;2) 驾驶信息显示界面的布局设计。本文通过焦点小组访谈来获取驾驶员对信息呈现位置的需求,通过Eprime进行用户界面偏好分析。该研究结果,提出了使用户感知满意的界面方案,有助于确定合理的智能驾驶界面布局。

2 研究思路本文实验部分主要分为两阶段:预实验阶段和正式实验阶段。预实验阶段通过焦点小组访谈,获取有关信息与区域匹配的初步结果。正式实验阶段,首先基于预实验获得的信息进行原型设计,并再次进行问卷调查来验证预实验结果的合理性;之后以设计的原型为实验素材,对其进行满意度打分评比和原型方案两两迫选这两部分实验,从而进一步研究具体的界面布局。

3 预实验阶段:用户研究为了探索用户对智能驾驶车辆界面布局的需求,首先必须要了解他们对于驾驶车辆信息与位置的匹配需求。为此,本阶段采用焦点小组访谈的方法对上述问题进行研究。通过焦点小组讨论,可以得出初步的信息与界面位置的匹配关系,从而进行界面的原型设计。

3.1 参与者该焦点小组访谈共有8名参与者,年龄在30~45岁之间,男女比例为3∶1。每位参与者累计总驾驶里程数大于5万 km,每周至少驾驶2 d,拥有价值15万元以上的汽车,同时对智能驾驶非常感兴趣。

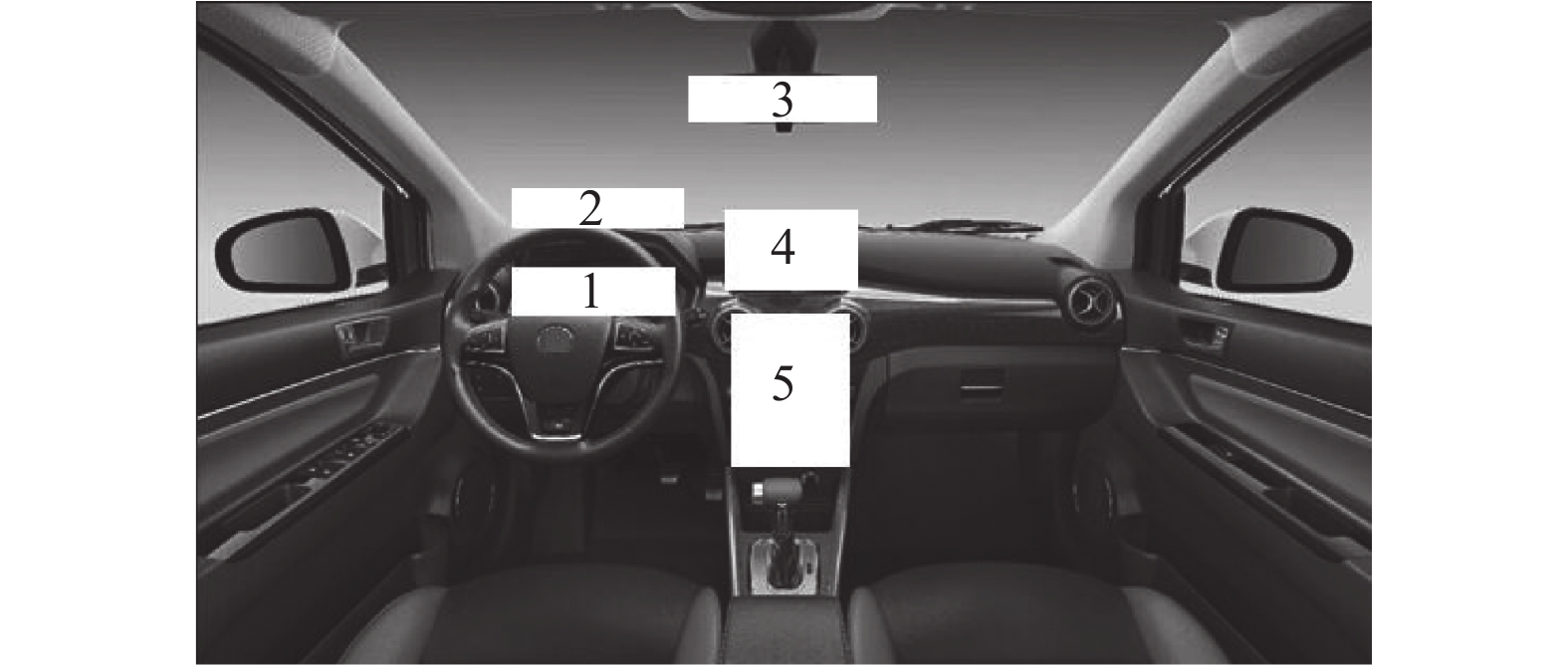

3.2 实验流程焦点小组首先对参与者进行智能驾驶车辆相关的知识普及。根据现有的智能驾驶车辆产品,主要的交互界面有:主驾驶界面,辅助驾驶界面,车前和车后信息,娱乐信息以及通讯设备交互界面。根据文献[10-11]以及现有的智能驾驶辅助系统,智能驾驶设备和系统主要存在于车内的5个位置,如图1所示。访谈中将这5个位置和基本驾驶信息提取出来,被试可以将驾驶信息和信息显示位置相匹配。

|

图 1 智能驾驶车辆信息提供位置 Fig. 1 Information providing location of intelligent driving vehicle |

主要的驾驶信息和基本的智能驾驶功能主要来源于文献[12-16],以及现有的智能驾驶产品,如沃尔沃,特斯拉的智能驾驶汽车。从中提取出11个基础信息与11个驾驶辅助功能。基础信息包括:速度信息,里程信息,油量信息,时间信息,意外情况/错误情况信息,汽车行驶3D视图,路况/外界环境状况信息,地图导航,音乐播放,天气情况,电话接听。辅助功能包括:导航功能,车边盲点探测,自动泊车,自主跟随,车前外部状况,车后外部状况,夜视功能,前撞预警功能,自动变道,路标识别,疲劳监测。

这一部分实验通过焦点小组访谈,让被试将智能驾驶汽车的信息与辅助功能,与车内的交互界面相匹配。首先将图1以PPT的形式展现给大家,让被试通过访谈交流,表达自己的意见,将11个驾驶基础信息和11个辅助功能分别与5个显示位置进行匹配,并说明选择的理由,从而获取定性数据。

3.3 结果分析将被试的驾驶信息功能与位置的匹配,汇总出超过半数以上参与者意见统一的结果,得到以下结果。

在基础信息部分,半数以上参与者将里程信息,油量信息,速度信息,时间信息,行驶3D图信息放于位置1处;将意外信息,路况信息放于位置2处;天气信息放于位置3处;电话接听放于位置4处;音乐播放,地图导航放于位置5处。在辅助功能部分,半数以上人将自主跟随,疲劳监测放于位置1处;夜视功能,前撞预警,自动变道放于位置2处;车前外部状况,车边盲点探测,车后外部状况,路标识别放于位置4处;导航功能,自动泊车放于位置5处。

根据上述结果,针对5个区域,有如下的总结与分析。

1) 方向盘下方区域位置1。该区域所提供的信息和功能与行驶状态紧密相关,需要提供驾驶相关信息,但不需要驾驶员进行交互操作。适合展示驾驶里程,油量信息,速度信息,行驶3D图,自主跟随功能,疲劳监测功能。

2) 正面挡风玻璃处位置2。该区域位于驾驶视野的正前方,是驾驶时视野最好的区域,提供信息及时性很强。但为了避免遮挡视线,提供的信息量有限,所以适合放置一些紧急提醒的信息功能,如意外情况/错误情况信息,前撞预警功能,以及辅助驾驶的重要信息,如路况信息,夜视功能和自主变道功能。

3) 后视镜处位置3。该区域位于整个视野区域的最上方,便于全车人观察,提供信息量不大,信息重要度低,适合放置一些次要的,乘客也有了解需求的信息,如天气条件,时间信息。

4) 主仪表板中上部位置4。该区域所处视野位置良好,稍微偏离视野正前方,又方便观察,适合展示一些不需要随时关注,但在需要时可以方便观察和进行交互操作的信息与功能,如电话接听功能,车前外部状况,车边盲点探测,车后外部状况信息,路标识别功能。

5) 中控台位置5。该区域位于视野右下方,驾驶过程中不易观察处,由于区域面积大,可以提供丰富的信息元素,适合展示一些需要提供细节的信息,如地图导航,以及非正常驾驶过程中的信息与功能,如音乐播放,自动泊车。

4 正式实验阶段:原型研究正式实验中,先进行了信息功能与显示位置的问卷调查,来验证预实验所得结果的合理性,并根据预实验结果以及现有的智能驾驶产品,设计出原型素材,对其进行了两两迫选和对满意度进行打分,得到智能驾驶具体界面布局的相关结论。

4.1 参与者该实验共有24位被试参与实验,实验数据被完整记录。被试年龄在22~35岁之间,男女比例1∶1。被试的平均年龄为24岁,具有2~8年的驾龄,平均驾龄为4年,平均每周驾驶2.5 d。

4.2 实验设计该部分实验分为2部分。第1部分让24名被试重复访谈中的实验,将11个驾驶信息和11个驾驶功能与位置相匹配,增加预实验的样本容量,从而验证通过访谈所获信息的合理性。为了对智能驾驶界面设计进一步研究,进行了第2部分实验。根据预实验的焦点小组访谈所得出的结果,并搜集当前智能驾驶汽车产品的界面布局,进行界面原型的设计,并基于所设计的原型进行实验。

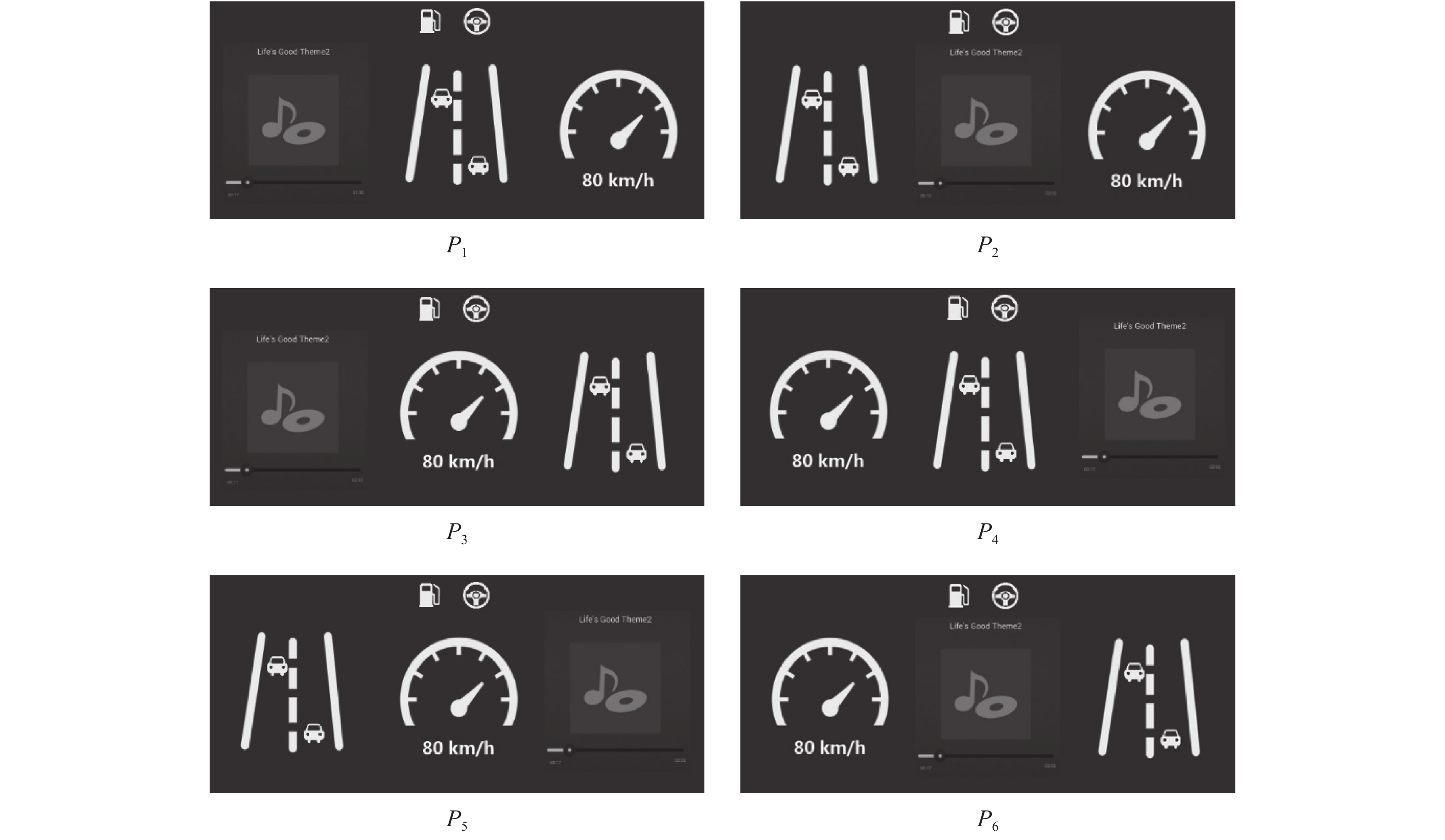

提取出位置1的智能界面主要有以下几个要素:时速,油量,驾驶状态,音乐播放器,行驶3D图。这些要素与焦点小组访谈中所得方向盘下方区域位置1的结果相比,增加了音乐播放的信息。这一信息是根据现有的智能驾驶产品而增加的。首先预实验中该信息所处的中控台位置5与方向盘下方位置1都是处在视野下方,可近似规划为同一区域,所以可将音乐播放器放置于方向盘下方区域;其次考虑到被试的智能驾驶经验不足,忽略了在智能驾驶中驾驶比重降低,关键位置不一定提供和驾驶密切相关的信息,休闲体验也十分重要这一情况,所以根据现有智能驾驶产品界面设计,将音乐播放器归入方向盘下方区域显示。原型设计为了排除实物产品可能产生的品牌效应,特将这些元素抽象提取出来,并通过变换时速,行驶3D图,音乐播放器这3个信息元素,设计了6个界面原型,分别标号为P1-P6,以此为实验素材进行实验。原型如图2所示:

|

图 2 实验原型 Fig. 2 Experiment materials |

该部分实验,首先让被试填写位置与信息和功能匹配的问卷,之后对于6个原型界面进行了两部分测试:1) 让被试对这6个原型的整体满意度进行李克特7分量化表的打分,通过对打分的数据分析得出被试对于原型的满意程度;2) 随机展示6个原型中的两个设计方案,让被试作出迫选,为了消除时间误差与空间误差,两个原型要交换左右顺序进行两次比较,一共进行30次迫选,最后根据每个原型被选择的次数,对界面优劣进行分析。

4.4 结果分析 4.4.1 信息功能与显示区域该部分24个被试重复进行了焦点小组访谈信息位置匹配的实验,统计出占比最大的选择结果。实验结果与预实验焦点小组访谈结果相比,数据相对分散,没有焦点小组所得结果集中,这可能由于被试对于智能驾驶的认知程度差异较大所致。其中天气信息、电话接听、疲劳监测3个信息与功能,被试所选比例最大的位置发生变化,但重复实验中这3个功能信息占比第2的位置与预实验的结果相同,并且占比第1与第2的百分数相差不大,故根据焦点小组访谈实验结果来设计原型具有合理性。

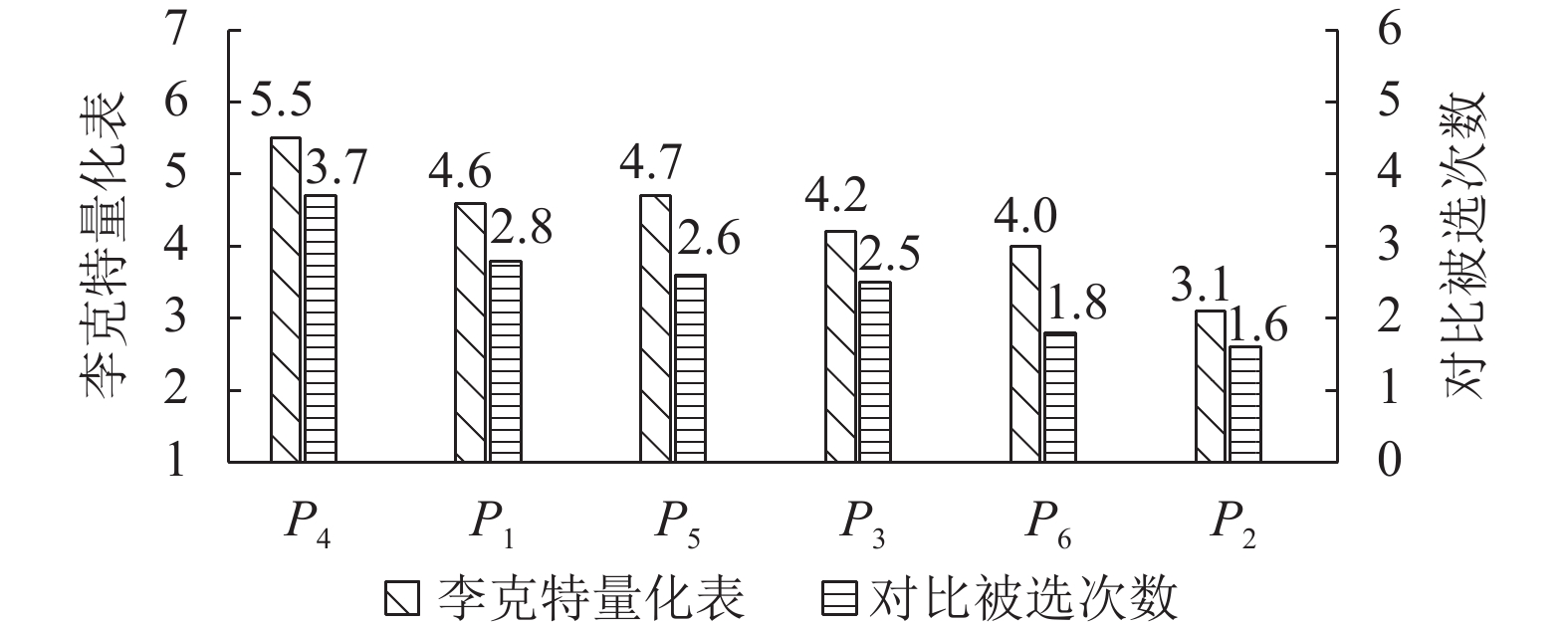

4.4.2 原型评比结果对于打分和迫选两部分实验结果,按照得分高低排列,对数值有如下统计,如图3所示。

|

图 3 实验结果 Fig. 3 Experiment results |

分析打分部分,被试对于6张原型的打分方差近似,波动幅度相似。对24名被试对6张原型方案的打分结果进行单因素方差分析,可得F=7.249,P<0.05,所以主效应显著,被试对6张原型的打分具有显著差异。

对于原型方案迫选部分,按照瑟斯顿提出的对偶比较数据的处理方法,将每名被试的选择结果均转化为Z分数进行分析,得出6种原型方案排名。对24名被试的结果进行单因素方差分析,得F=7.113,P<0.001,所以被试对6种原型的偏好存在差别。

从上述结果中可以看出,实验中不同设计方案获得的打分具有明显差异,得到的图片打分由高到低排序为:P4、P5、P1、P3、P6、P2。对于不同设计方案进行迫选排名的结果也有明显差异,得到的图片被选次数由高到低排序为:P4、P1、P5、P3、P6、P2。

对实验结果进行对比分析,得出在两部分实验中,被试对于6个设计方案的偏好顺序基本一致,对P4满意度最高,而对P2满意度最低,两部分实验结果中P1和P5的排序相反,进一步对打分数据进行方差分析事后检验。由于经过检验之后方差不齐,所以选取Tamhane’s P2方法进行事后检验,结果中得出,P1与P5对比显著性为Sig.=1.0>0.05,差异十分不显著。因此认为,对于原型整体满意度打分的排序和两两迫选结果的排序,结果具有一致性。由于P5打分为4.7,P1为4.6,相差0.1,迫选次数P5为2.6,P1为2.8,相差0.2,选P1排名先于P5,所以P4、P1、P5、P3、P6、P2为最终结果。

将6个原型按照中间位置元素类型分3组,分别为:A组行驶路况状态信息P4与P1,B组时速仪表盘信息P5与P3,C组音乐播放器信息P6与P2。可得以下分析结论。

1) 由A组排名靠前,可得被试普遍选择将车辆自身行驶的路况状态信息放在中间位置。这是由于该信息重要度高,同时也是驾驶员对于平衡感和对称性的要求。车辆驾驶信息放在中间位置,更符合驾驶时的主观感受,符合驾驶员内心的车辆定位。其次是B组,该组中间位置为仪表盘类信息,重要度次之。最后是C组,可以看出音乐类娱乐信息最不适合放在中间位置。

2) 取时速仪表盘不在中间位置的A与C两组,由实验结果中P4优于P1,P6优于P2可得。时速仪表盘这样的反映车辆行驶状态的重要信息,被试根据人阅读顺序从左到右的习惯,偏好将重要信息放在左边的位置。该结论也在最优项P4中得到体现。

3) 取音乐播放器不在中间位置的A与B两组,由实验结果中P4优于P1,P5优于P3可得,对于音乐播放器这一娱乐信息显示,被试选择将其放在区域最右边的位置,原因是该信息的重要度低。该结论也在最优项P4中得到体现。

4) 取行驶状态路况信息不在中间位置的B与C两组,由实验结果中P5优于P3,可得音乐播放器信息适合放在界面右侧;由P6优于P2,可得时速仪表盘信息适合放在界面左侧。从而进一步印证了2、3两条结论。

5) 该部分实验结论可以一般化。由于原型设计时是对现有驾驶信息的抽象,这里面自身驾驶状态的路况信息可以有多种方式来显示,比如2D或者3D模型。时速仪表盘信息可以代表提供车辆行驶状态的一类信息,这类信息对于驾驶有重要作用,所以偏好放在左侧。音乐播放器可以代表娱乐信息或者与驾驶不太相关的辅助功能信息。这类信息重要度和紧急度不高,所以选择放在区域的右侧。

5 讨论本研究旨在弥补智能驾驶车辆信息与界面的人因学研究上的不足。通过定性的用户研究和定量的实验调查,得出了现有的信息和功能应该对应的显示区域,之后进一步分析结果,总结提炼出每个区域适合放置的信息功能类型:1) 方向盘下方适合放置与驾驶相关又无需交互操作的信息;2) 正面挡风玻璃处适合放置观察需求高的信息以及警告提醒信息;3) 后视镜处适合放置不重要并且乘客也有了解需求的信息;4) 主仪表板中上部适合放置有时需要观察和操作的驾驶信息;5) 中控台区域适合放置细节显示要求高的信息和一些不重要的拓展功能。在此基础上,针对方向盘下方位置1进行了具体的界面布局研究,并得出该位置的界面布局设计应遵循的要点,包括:1) 显示车辆行驶状态的图示信息适合放置于中间位置;2) 与驾驶联系紧密的信息适合放置于界面左侧;3) 与驾驶相关度低的信息适合放置于界面右侧。

本文没有对文章中所提到的智能驾驶车辆5个信息界面全部进行具体的界面布局设计研究。在之后进一步研究中,可以按照本文所述研究方法,首先根据预实验的结论进行原型方案设计,再对原型方案进行实验评比,从而确定界面布局设计。这对于智能驾驶车辆的人机交互界面研究具有一定的理论指导意义。

| [1] |

王建民. 图形用户界面设计的原则与发展趋势探讨[J].

艺术探索, 2007, 21(2): 118-119.

WANG Jianmin. Discussion on the principle and development trend of graphic user interface design[J]. Arts Exploration, 2007, 21(2): 118-119. |

| [2] |

谭浩, 赵江洪, 王巍. 汽车人机交互界面设计研究[J].

汽车工程学报, 2012, 2(5): 315-321.

TAN Hao, ZHAO Jianghong, WANG Wei. Vehicle human machine interface design research[J]. Chinese Journal of Automotive Engineering, 2012, 2(5): 315-321. |

| [3] |

WALKER G H, STANTON N A, YOUNG M S. Hierarchical task analysis of driving: a new research tool[C/OL].(2001-01). https://www.researchgate.net/publication/288008253_Hierarchical_task_analysis_of_driving_A_new_research_tool.

|

| [4] |

MICHON J. A Critical view of driver behavior models: What do we know, What should we do?[C/OL].(1984-09-23). http: //www.jamichon.nl/jam_writings/1985_criticial_view.pdf.

|

| [5] |

谭浩, 张文泉, 赵江洪, 等. 汽车交互界面视觉信息显示设计研究[J].

装饰, 2012(9): 106-108.

TAN Hao, ZHANG Wenquan, ZHAO Jianghong. Automobile user interface visual information display design research[J]. Art & Design, 2012(9): 106-108. |

| [6] |

李永锋, 朱丽萍. 基于模糊层次分析法的产品可用性评价方法[J].

机械工程学报, 2012, 48(14): 183-191.

LI Yongfeng, ZHU Liping. Product usability evaluation method based on fuzzy analytic hierarchy process[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2012, 48(14): 183-191. |

| [7] |

李慧芬, 李永锋. 汽车车内信息系统界面设计[J].

人类工效学, 2014, 20(5): 43-46.

LI Huifen, LI Yongfeng. In - vehicle information systems interface design[J]. Chinese Journal of Ergonomics, 2014, 20(5): 43-46. |

| [8] |

王颖, 刘瑞雪, 姜祝伟, 等. 车载智能终端使用行为及人机交互安全研究[J].

工业工程与管理, 2014, 19(3): 141-146.

WANG Ying, LIU Ruixue, JIANG Zhuwei. Using behavior and human machine interaction safety of in-vehicle smart terminals[J]. Industrial Engineering and Management, 2014, 19(3): 141-146. |

| [9] |

李霖, 贺锦鹏, 刘卫国, 等. 先进驾驶辅助系统人机交互界面评价方法研究[J].

汽车技术, 2014(02): 58-62.

LI Lin, HE Jinpeng, LIU Weiguo. Evaluation method study of human-machine-interface of advanced driver assistance systems[J]. Automobile Technology, 2014(02): 58-62. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3703.2014.02.015. |

| [10] |

JONEFJÄLL M. Visual assistance HMI for use of video camera applications in the car[D]. Västerbottens län: Luleå University of Technology, 2009.

|

| [11] |

MUHAMMAD A. A smart-dashboard augmenting safe & smooth driving [D]. Goteborg: Blekinge Institute of Technology, 2010.

|

| [12] |

倪捷, 刘志强, 涂孝军, 等. 面向驾驶辅助系统的换道安全性预测模型研究[J].

交通运输系统工程与信息, 2016, 16(4): 95-100.

NI Jie, LIU Zhiqiang, TU Xiaojun. Safety prediction model of lane changing based on driver assistance system[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2016, 16(4): 95-100. |

| [13] |

王建强, 王海鹏, 刘佳熙, 等. 基于车路一体化的交叉口车辆驾驶辅助系统[J].

中国公路学报, 2013, 26(4): 169-175, 183.

WANG Jianqiang, WANG Haipeng, LIU Jiaxi. Intersection vehicle driving assistance system based on vehicle-to-infrastructure communication[J]. China Journal of Highway and Transport, 2013, 26(4): 169-175, 183. |

| [14] |

HARVEY C, STANTON N A. Usability evaluation for in-vehicle systems[M]. USA: Crc Press, 2013.

|

| [15] |

RYDSTRÖM A, BROSTRÖM R, BENGTSSON P A. Comparison of two contemporary types of in-car multifunctional interfaces[J].

Applied Ergonomics, 2012, 43(3): 507-514.

DOI: 10.1016/j.apergo.2011.08.004. |

| [16] |

STANTON N A, YOUNG M S, WALKER G H. Automating the driver's control tasks[J].

International Journal of Cognitive Ergonomics, 2001, 5(3): 221-236.

DOI: 10.1207/S15327566IJCE0503_5. |

2018, Vol. 21

2018, Vol. 21