2. 经济管理学院,北京 100191

2. School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China

虚拟现实(VR)是以计算机技术为核心并结合相关的科学技术,生成与一定范围真实环境在视觉、听觉、触感等方面高度近似的数字化环境。用户借助必要的设备与数字化环境中的各个对象进行交互作用,可以产生身临其境的体验和感受[1]。虚拟现实技术在CES美国国际消费电子展上被视为当前全球科技界的一大风口[2],其未来应用领域很广,涵盖了康复、教育、航空航天、工业等[3-6]诸多领域。但是,随着虚拟现实技术的进步与发展,其弊端也逐渐显现出来,其中一个不可忽视的问题就是虚拟现实运动病。虚拟现实环境会激化人的视觉-前庭冲突,继而引发虚拟现实运动病[7]。其伴随的眩晕症状和对人眼的伤害[8]是目前虚拟现实最大的技术瓶颈,大大限制了虚拟现实产业的长足发展。如何克服这个瓶颈,如何预防并减小虚拟现实运动病对人体造成的伤害将是虚拟现实技术在未来发展中的重点。

1 问题的提出 1.1 运动病的研究方法目前,有关运动病的研究大多采用问卷主观打分与生理指标采集分析这两种方式。其中,被广泛使用的问卷包括模拟器病问卷(SSQ)和传统运动病问卷(MS)[9-10]。在2005年,Ames、Wolffsohn和McBrien针对虚拟现实环境设计了一套共计13个问题的虚拟现实运动病问卷(VRSQ)[9]。该份问卷筛选归纳了SSQ与MS的题目并分别从“眼部症状”与“综合生理症状”两个维度对用户的虚拟现实运动病程度进行了更有针对性的衡量。但是,由于VRSQ仍然存在Konrad Pesudovs[11]指出的量表结构问题,且打分结果完全依赖于用户的主观判断,因此问卷方法得到的结论往往不如生理指标分析方法得到的结论客观。

1.2 生理指标在运动病实验中的应用在旋转刺激等因素引发的运动病实验中,Graybiel等[12]的研究表明心率(HR)的变化与运动病的产生无关。而Cowings等[13]发现,症状多的被试心率变化显著,症状少的被试心率变化不显著;Holmes等[14]也在他们的运动病研究中得到心率是衡量运动病微小程度变化的有用指标的结论。Parker等[15]发现,皮肤电导(SC)的增加可以作为晕船病(运动病的一种)的预测;之后,Isu等[16]与Warwick-Evans等[17]也发现皮肤电导与运动病严重性之间存在高度相关的关系:患者的皮肤电位水平(SPL)会相对升高。

在虚拟现实运动病实验中,Dennison等[18]采集了心电图、皮肤电信号、呼吸等多组生理指标。他们将被试分为两组:通过头盔式显示器体验虚拟现实场景和通过播放器体验。得到的结论包括:心率会随在虚拟现实环境中停留时间的增加而增加,且前一组被试的心率比后一组被试的心率高;皮肤电导在虚拟现实环境中会有明显增加,且前一组被试比后一组被试的电导水平增加更显著;呼吸频率(RR)在虚拟现实环境中有增加,但是增加量在两组被试之间无明显差异。

1.3 研究目的目前,国内外有关运动病生理评价方法的实验研究较少且结论并不一致。本文设计了虚拟现实运动病实验,通过一段虚拟现实全景视频诱发用户的虚拟现实运动病反应并采集他们的心率、呼吸频率以及皮肤电导进行分析讨论。本文的结论可以对前人的研究结果进行验证;同时,可以为虚拟现实运动病的预测提供一种新的生理评价方法,继而避免用户在虚拟现实体验中产生运动病,避免用户的健康受到威胁,最终达到提升虚拟现实产品用户体验的目的。

2 实验方法 2.1 测试对象在北京市随机招募被试,招募要求为:无眼疾且身体状态良好。共有23名被试参加实验,被试的年龄段为20岁至26岁;其中,男被试16人,女被试7人,男女人数基本符合2:1的比例。

2.2 实验设计总体上,实验采用单因素(实验情境)的重复测量(3次)设计。具体来说,每一位被试会经历3种实验情境,每种情境下分别采集1次生理数据:第一次是被试在平静放松的情境下采集的生理数据基准值,第二次是非虚拟现实环境下被试通过手机直接观看全景视频后采集观看视频情境下的生理数据,第三次是被试在虚拟现实环境下观看全景视频后采集虚拟现实情境下的生理数据。实验中使用于孟利等[19]于2016年本土化处理并经过信效度检验的VRSQ来判断被试是否产生虚拟现实运动病反应并测量被试的病状程度。

实验的因变量为呼吸频率、心率、皮肤电导指标,三者的数值变化能够直观地反应被试生理状态的变化。为了诱发被试的虚拟现实运动病反应并消除实验过程中的误差,各个被试均独立完成实验且被试先后两次观看的视频素材完全相同,均是实验前事先通过手机端VR全景视频下载及播放软件UtoVR下载到实验用手机中的全景视频合集,时长19 min。视频内容为全景海底漫游、全景过山车以及全景太空漫游,顺序播放。如若被试在实验过程中出现不适而无法坚持,立即终止实验流程,实验数据不予采纳。

2.3 实验设备视频播放设备为1部iPhone 6手机,虚拟现实效果的实现设备为1副暴风魔镜4代虚拟现实眼镜,生理指标采集设备包括1台型号为NeXus-10 MarkⅡ的生理多导仪以及1台品牌为ThinkPad X1 Carbon的笔记本电脑。实验室备有转椅1把,以便被试在实验过程中落座及水平旋转。

2.4 实验步骤首先,邀请被试到实验室并安排落座,为被试发放实验须知并指导被试填写知情同意书与个人信息表。

其次,为被试讲解实验流程并介绍实验设备,为被试佩戴生理多导仪上采集呼吸频率、心率、皮肤电导的相关部件。在实验笔记本电脑上打开生理指标记录及处理软件BioTrace+并测试生理多导仪部件是否佩戴正确,在保证被试佩戴舒适的同时调整部件位置及松紧直至测量效果最佳。

要求被试保持自然放松的静止状态5 min,然后用软件自带的打标记功能记录被试在平静放松情境下的生理数据,记录时长1 min。

采集完毕后,被试直接通过实验手机屏幕观看全景视频合集,观看过程中被试可以自由活动但不得说话或是离开座位。视频播放完毕后,用相同方法记录被试在非虚拟现实环境下观看全景视频后的生理数据,记录时长1 min。采集完毕后,安排被试休息10 min缓解疲劳。

待被试休息结束后,为被试正确佩戴虚拟现实眼镜,帮助被试调整眼镜的焦距、头带的松紧直至被试满意。用实验手机为被试在虚拟现实眼镜中播放相同的全景视频合集,观看过程中被试可以自由活动但不得说话或是离开座位。除产生严重不适不能坚持实验的情况,被试不得中途摘下眼镜或是重新调整眼镜的焦距。视频播放完毕后,用相同方法记录被试在虚拟现实环境下观看全景视频后的生理数据,记录时长1 min。

采集完毕后,保存3次采集的数据。为被试发放本土化处理后的VRSQ并让其如实打分。填写完毕后回收问卷,安排被试休息缓解疲劳。确认被试休息好后,支付报酬并引导其离开。

3 研究结果问卷的得分区间为1~60分,说明全部被试在虚拟现实情境下均产生了不同程度的虚拟现实运动病反应。在静息状态下,正常人的心率、皮肤电导、呼吸频率的范围分别为60~100次/min、0.5~50 μS、12~20次/min[20-22]。若被试在1 min平静放松情境下测得的任一生理指标数据均值不在上述范围内,则认定该被试的生理数据采集有误,剔除其实验数据。最终,依据以上筛选原则对5名采集得到的生理数据异于正常标准的被试数据进行剔除,回收得到有效数据18个。采用SPSS 22.0对数据进行统计和分析。

3.1 实验情境对各生理指标的影响对于呼吸频率指标而言,Mauchly检验结果P=0.037<0.05,说明数据不服从球形假设,需要对自由度进行校正;又校正系数Green-Geisser=0.748>0.7,因此选用Huynh-Feldt进行校正。结果显示,实验情境的效应不显著(F=1.155,P=0.320>0.05),说明被试在不同情境下的呼吸频率指标没有显著变化。

对于心率指标而言,Mauchly检验结果P=0.018<0.05,说明数据不服从球形假设,需要对自由度进行校正;又校正系数Green-Geisser=0.717>0.7,因此选用Huynh-Feldt进行校正。结果显示,实验情境的效应显著(F=12.982,P=0.000<0.05),说明被试在不同情境下的心率指标变化显著。

对于皮肤电导指标而言,Mauchly检验结果P=0.147>0.05,说明数据服从球形假设,无需对自由度进行校正。结果显示,实验情境的效应显著(F=14.442,P=0.000<0.05),说明被试在不同情境下的皮肤电导指标变化显著。

综上,心率与皮肤电导指标的实验情境效应显著而呼吸频率不显著,因此心率与皮肤电导会因实验情境的不同而显著变化,是对不同情境敏感的生理指标。

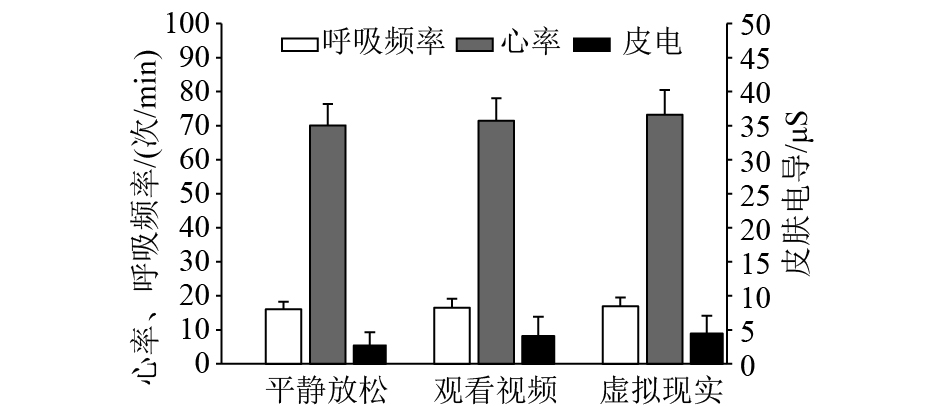

3.2 非虚拟现实因素对各生理指标的影响平静放松、观看视频、虚拟现实情境下分别采集得到的呼吸频率、心率、皮肤电导的描述性统计见表1。由于心率指标与皮肤电导指标的实验情境效应显著,因此通过重复测量的成对比较方法两两比较心率指标以及皮肤电导指标分别在不同情境下的差异。

| 表 1 不同情境下各个生理指标的描述性统计 Tab. 1 Descriptive statistics of different situations |

对于心率指标而言,平静放松与观看视频情境下的差异不显著(P=0.065>0.05);观看视频与虚拟现实情境下的差异显著(P=0.000<0.05);平静放松与虚拟现实情境下的差异显著(P=0.000<0.05)。总体来看,心率在平静放松、观看视频、虚拟现实情境中呈现出依次增加的趋势,且虚拟现实情境较观看视频情境下的心率增加显著,观看视频情境较平静放松情境下的心率增加不显著。

|

图 1 不同情境下的生理数据均值 Fig. 1 The average physiological data of different situations |

对于皮肤电导指标而言,平静放松与观看视频情境下的差异显著(P=0.001<0.05);观看视频与虚拟现实情境下的差异不显著(P=0.375>0.05);平静放松与虚拟现实情境下的差异显著(P=0.000<0.05)。总体来看,皮肤电导在平静放松、观看视频、虚拟现实情境中呈现出依次增加的趋势,且观看视频情境较平静放松情境下的皮肤电导增长显著,虚拟现实情境较观看视频情境下的皮肤电导增长不显著。

对于呼吸频率指标而言,虽然实验情境的效应不显著,但是通过描述性统计可以发现:呼吸频率在平静放松、观看视频、虚拟现实情境中呈现出依次增加的趋势,但是任意两个情境之间的变化量均不显著。

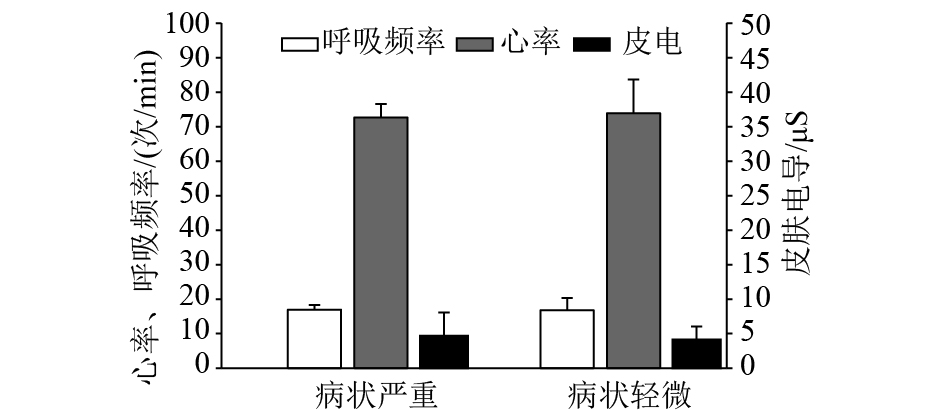

3.3 病状程度对各生理指标的影响对18名被试的问卷得分结果进行系统聚类,聚类结果显示被试被分为两类,每一类各包括9名被试:第一类被试的得分在21~60分之间,平均分为30.67±11.85,说明被试的虚拟现实运动病症状较为严重;第二类被试的得分在1~15分之间,平均分为9.11±4.01,说明被试的虚拟现实运动病症状较为轻微。

虚拟现实情境下两类被试生理数据的描述性统计见表2,两类被试的呼吸频率、心率、皮肤电导数据平均值差异很小。通过方差分析比较两类被试的各生理数据,结果显示:呼吸频率(P=0.876>0.05)、心率(P=0.727>0.05)、皮肤电导(P=0.683>0.05)在两类被试中均无显著差异,表明病状程度不会显著影响三个生理指标的数据,即无法通过上述生理指标评价虚拟现实运动病的患病程度。

| 表 2 不同病状程度下各个生理指标的描述性统计 Tab. 2 Descriptive statistics of different disease degrees |

|

图 2 不同病症程度的生理数据均值 Fig. 2 The average physiological data of different disease degrees |

呼吸活动既能反映自主神经活动的特点,又能影响自主神经活动的平衡,不同的呼吸方式对人体生理功能会产生不同影响,自主神经功能失调是眩晕和头晕的发病基础[23-24]。

基于本次实验的结果,对于呼吸频率指标而言实验情境的效应不显著,说明3个实验情境之间的呼吸频率差异不具有统计学意义,且呼吸频率在平静放松、观看视频、虚拟现实情境中呈现出依次小幅增加的趋势,这与Dennison等人的实验结论相吻合。在被试表现出轻微或严重的病状程度时,呼吸频率没有显著差异,因此呼吸频率指标无法评价虚拟现实运动病的病状程度。

实验情境的效应不显著表明呼吸频率对不同情境的变化不敏感,即人体产生虚拟现实运动病反应时,呼吸频率较健康状态时不会发生显著变化。因此,呼吸频率不适宜作为评价虚拟现实运动病的生理指标。

4.2 心率指标心率反映了心脏跳动的频率以及人体心血管的机能状况,通过它可以比较准确地了解身体机能对运动刺激的即刻反应或慢性适应。同时,由于对运动的刺激反应比较敏感,心率能够确切地反映身体负荷的不同变化,不仅便于在实验室进行测量还易于对测试结果进行比较与评价[25]。

Cowings与Holmes等人的研究结果显示心率变化可以衡量运动病的出现,Graybiel等人的研究结果却指出心率变化与运动病的发生无关。基于本次实验的结果,对于心率指标而言实验情境的效应显著,说明3个实验情境之间的心率差异具有统计学意义,因此可以通过心率指标的变化评价人体是否处于患病状态。这印证了Cowings与Holmes等人的结论。在被试表现出轻微或严重的病状程度时,心率没有显著差异,因此心率指标无法评价虚拟现实运动病的病状程度。

实验情境的效应显著表明心率对不同情境的变化敏感,即人体产生虚拟现实运动病反应时,心率较健康状态时会发生显著的变化。从采集到的心率数据来看,虚拟现实情境下的心率快于平静放松与观看视频情境,这与Dennison等人的实验结论相一致。在成对比较中,观看视频与平静放松情境下的心率差异不显著,观看视频与虚拟现实情境下的心率差异显著。这表明视频内容等非虚拟现实因素对心率不产生显著影响,被试产生的虚拟现实运动病反应会对心率产生显著影响。因此,心率适宜作为评价虚拟现实运动病的生理指标。

4.3 皮肤电导指标皮肤电导可作为交感神经活动的间接指标,也可以用作评价情绪唤起水平和某些心理活动的指标,尤其对影响人的心理活动和人体健康和疾病有重要关系的情绪反应[21]。

Parker、Isu和Warwick-Evans等人的研究结果显示皮肤电导变化可以衡量运动病的出现。基于本次实验的结果,对于皮肤电导指标而言实验情境的效应显著,说明3个实验情境之间的皮肤电导差异具有统计学意义,因此可以通过皮肤电导指标的变化评价人体是否处于患病状态。这印证了前人的实验结论。在被试表现出轻微或严重的病状程度时,皮肤电导没有显著差异,因此皮肤电导指标无法评价虚拟现实运动病的病状程度。

实验情境的效应显著表明皮肤电导对不同情境的变化敏感,即人体产生虚拟现实运动病反应时,皮肤电导较健康状态时会发生显著的变化。从采集到的皮肤电导数据来看,虚拟现实情境下的皮肤电导高于平静放松与观看视频情境,这与Dennison等人的实验结论相一致。然而在成对比较中,观看视频与平静放松情境下皮肤电导的差异显著,观看视频与虚拟现实情境下皮肤电导的差异不显著,这表明视频内容等非虚拟现实因素会对皮肤电导产生显著影响,而被试产生的虚拟现实运动病反应对皮肤电导无显著影响。综上,无法单纯通过皮肤电导的变化判断虚拟现实运动病的产生与否。

5 结论本文对前人的研究成果进行了实验验证并得到了如下结论。在对虚拟现实环境诱发的运动病进行评价时,心率适宜作为生理评价指标而呼吸频率与皮肤电导不适宜,且患者的心率在其产生虚拟现实运动病症状后会显著增加。但是,由于患者的心率、呼吸频率以及皮肤电导在轻微与严重的病状程度下均无明显地差异,因此以上三种生理指标无法评价虚拟现实运动病的病状程度。

| [1] |

赵沁平. 虚拟现实综述[J].

中国科学(F辑: 信息科学), 2009, 39(01): 2-46.

ZHAO Qinping. Summary of virtual reality[J]. Science in China (Series F: Information Sciences), 2009, 39(01): 2-46. |

| [2] |

高少华. " 虚拟现实”产业迎来爆发元年[N]. 中国贸易报, 2016-02-16(007).

|

| [3] |

SCHULTHEIS M T, RIZZO A A. The application of virtual reality technology in rehabilitation[J].

Rehabilitation Psychology, 2001, 46(3): 296-311.

DOI: 10.1037/0090-5550.46.3.296. |

| [4] |

YOUNGBLUT C. Education uses of virtual reality technology[C]. Alexandria VA: Institute of Defense Analysis. 1998.

|

| [5] |

VORA J, NAIR S, GRAMOPADHYE A K. Using virtual reality technology for aircraft visual inspection training: presence and comparison studies[J].

Applied Ergonomics, 2012, 33(6): 559-570.

|

| [6] |

NOMURA J, SAWADA K. Virtual reality technology and its industrial applications[J].

Annual Reviews in Control, 1999, 7(11): 1381-1394.

|

| [7] |

OHYAMA S, NISHIKE S, WATANABE H. Autonomic responses during motion sickness induced by virtual reality[J].

Auris Nasus Larynx, 2007, 34(3): 303-306.

DOI: 10.1016/j.anl.2007.01.002. |

| [8] |

曹煊. 虚拟现实的技术瓶颈[J].

科技导报, 2016, 34(15): 94-103.

CAO Xuan. Technological bottleneck of virtual reality[J]. Science & Technology Review, 2016, 34(15): 94-103. |

| [9] |

HALE K S, STANNEY K M. Handbook of virtual environments[M]. Boca Raton: CRC Press, 2015. 611-612.

|

| [10] |

BRUSK S, WATTERS P A. Estimating cybersickness of simulated motion using the simulator sickness questionnaire (SSQ): A controlled study[C]. Tianjin: Sixth International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization, 2009: 486-488.

|

| [11] |

PESUDOVS K. The development of a symptom questionnaire for assessing virtual reality viewing using a head-mounted display[J].

Optom Vis Sci, 2005, 82(7): 571-571.

DOI: 10.1097/01.opx.0000171186.02468.b7. |

| [12] |

GRAYBIEL A, LACKNER J R. Evaluation of the relationship between motion sickness symptomatology and blood pressure, heart rate, and body temperature[J].

Aviation Space & Environmental Medicine, 1980, 51(3): 211-214.

|

| [13] |

COWINGS P S, SUTER S, TOSCANO W B. General autonomic components of motion sickness[J].

Psychophysiology, 1986, 23(5): 542-551.

DOI: 10.1111/psyp.1986.23.issue-5. |

| [14] |

HOLMES S R, GRIFFIN M J. Correlation between heart rate and the severity of motion sickness caused by optokinetic stimulation[J].

Journal of Psychophysiology, 2001, 15(1): 35-42.

DOI: 10.1027//0269-8803.15.1.35. |

| [15] |

DAVID M. A psychophysiological test for motionsickness susceptibility[J].

The Journal of General Psychology, 1971, 85(1): 87-92.

DOI: 10.1080/00221309.1971.9920656. |

| [16] |

ISU N, Koo J, Takahashi N. Changes of skin potential level and of skin resistance level corresponding to lasting motion discomfort[J].

Aviation Space & Environmental Medicine, 1987, 58(2): 136-142.

|

| [17] |

WARWICK L A. Electrodermal activity as an index of motion sickness[J].

Aviation Space & Environmental Medicine, 1987, 58(5): 417-423.

|

| [18] |

DENNISON M S, WISTI A Z, D’ZMURA M. Use of physiological signals to predict cybersickness[J].

Displays, 2016, 44(4): 42-52.

|

| [19] |

YU M L, ZHOU R G, ZHAO W H, YU Y W J. User experience evaluation for 3D virtual reality glasses [C]. Japan: 13th International Conference on Industrial Management (ICIM 2016), 2016: 55-62.

|

| [20] |

吴欣, 庞志兵, 何志敏, 等. 抗眩晕训练人的心率变化规律的实验研究[C]// 人-机-环境系统工程研究进展. 2005.

|

| [21] |

王援朝, 高姝贤. 皮电及其应用[J].

中国康复, 1992, 7(1): 41-44.

WANG Yuanchao, GAO Shuxian. Galvanic skin and its applications[J]. Chinese Journal of Rehabilitation, 1992, 7(1): 41-44. |

| [22] |

龙岩. 护士评估病人紧急呼吸情况的四个步骤[J].

国外医学.护理学分册, 1994, 13(5): 221-222.

LONG Yan. A four-step approach to pulmonary assessment[J]. International Journal of Nursing, 1994, 13(5): 221-222. |

| [23] |

上海第一医学院编. 人体生理学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1978: 229-238.

|

| [24] |

王宁宇. 自主神经功能失调是眩晕和头晕的发病基础[J].

国外医学.耳鼻咽喉科学分册, 1993, 17(06): 366-367.

WANG Ningyu. Autonomic nervous system disturbance as etiological background of vertigo and dizziness[J]. International Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 1993, 17(06): 366-367. |

| [25] |

刘光辉, 易学, 林梦飞. 心率监测在体育运动实践中的应用[J].

河北体育学院学报, 2004, 18(01): 18-20.

LIU Guanghui, YI Xue, LIN Mengfei. Application of the heart rate monitors in sports practice[J]. Journal of Hebei Institute of Physical Education, 2004, 18(01): 18-20. DOI: 10.3969/j.issn.1008-3596.2004.01.007. |

2017, Vol. 20

2017, Vol. 20