自1984年开始,工程招标制度在我国工程建设领域开始实行,建筑市场开始出现竞争机制。1992年起,我国制定了关于建筑设计的招投标办法,中国建筑设计行业从卖方市场转变为买方市场。为提高设计质量开辟道路的同时,由市场机制决定了建筑设计行业逐步发展为设计服务性质[1]。建筑设计过程中本应由建筑设计专家和城市规划专家学者占据主导地位,但由于市场经济中缺乏必要的规范,价值标准在权力与金钱面前遭到扭曲,致使本土建筑师得不到应有的尊重。再者,业主、甲方在建筑设计方面的话语权,尤其是在政府项目与私人开发项目中,起到了决定性作用,而话语权本应占主导地位的建筑设计与城市规划专家学者却所占比重很少[2]。

话语权失衡导致了部分业主、甲方滋生了许多具有负面影响的行为。如业主的长官意志、外行指导[3-4],或是凭着自己的一知半解参与设计,更有甚者不愿听建筑师的意见,没有讨论的余地,甚至会强行要求做出违反规范和原则的设计,拖欠设计费等[5-6]。这些行为已被诸多学者所关注,他们提出这些负面行为可能会有害于建筑师的设计创作,甚至会影响到整个项目的利益[7-9]。但对于业主的负面行为,学术界的系统性理论研究还较少,同时也缺乏相应的实证研究。

鉴于以上背景,本研究旨在对业主与建筑师之间工作情境下,符合建筑师特有职业特征的业主负面行为进行研究。考虑其较强的情境依赖性,直接引用工作场所中用于测量负面行为的量表工具NAQ(negative acts questionnaire)[10],不能很好地契合本研究情境。故本研究在借鉴NAQ相关内容的基础上,通过文献研究、深度访谈、小组讨论、专家学者咨询、统计分析等方法,对业主负面行为指标体系进行构建,以用于对业主负面行为的测量与后续研究。

1 指标体系的初步拟定 1.1 指标体系初稿确定本研究通过2种途径来收集业主负面行为指标体系的题项。一是通过文献研究,在借鉴NAQ的基础上,对国内外有关文献进行分析,筛选和收集针对建筑师的业主负面行为的题项;二是通过对资深建筑师的深度访谈来进一步丰富与补充指标题项。鉴于资历越深的建筑师,对业主的行为体会越多,故本研究选取了15位工作年限不少于3年的建筑师,进行每次不少于1 h的深度访谈,来收集其对业主负面行为的反馈信息。

在收集工作完成后,继续对信息进行删减、合并与重构,形成18个题项,并整理成表;再经过专家学者小组讨论(小组成员共5名,其中包括1名教授,2名从事建筑设计的副教授,1名业主建筑师,1名设计院总工),删减认为不重要的构成题项以及对题项进行修改,讨论结果为:对A3、A5、A8、A12予以删除,并对剩留题项进行指标概念的提取,形成维度及维度命名。最终,形成了4个维度,共计14个指标、题项的业主负面行为指标体系初稿。

1.2 初拟指标体系形成在业主负面行为指标体系初稿确定后,邀请了3位心理测量、组织行为学领域的专家对指标体系初稿的维度以及题项的适切性与内容效度进行评鉴。即对每个题项的表述和分类归属的适合性、维度划分和命名的准确性进行评价。

经过评鉴,根据专家学者的意见对个别题项的表述进行调整。调整后,专家学者普遍认为指标体系的维度划分和题项表述比较合理。最终形成了4个维度,14个指标、题项的初拟业主负面行为指标体系。业主负面行为初拟指标体系的指标、题项及出处,如表1所示。

| 表 1 初拟指标体系指标、题项及出处 Tab. 1 The source of index and item of preliminary index system |

本研究通过对指标体系中测量题项的度量来获得指标的得分。测量采用Likert 5点式尺度法的设计,对业主负面行为出现次数,分为“很少发生”、“较少发生”、“一般”、“较多发生”、“经常发生”5个选项,每个选项分别赋予1~5的分数,得分越高,表明建筑师受到的业主负面行为影响越严重。

为了检验业主负面行为初拟指标体系的信效度,采用统计分析方法进行检验,利用问卷调查法发放问卷,而后对问卷数据进行测试。问卷是通过实地发放和电子问卷发放相结合的方式进行。主要调查对象为学校建筑学专业学生实习单位的建筑师,具体发放方式为通过建筑学学生实习期间向实习单位中建筑师发放问卷;其次是向本地区内的部分设计院的建筑师实地发放。调查对象绝大多数都在河北省内。

此次问卷共发放175份,回收后进行严格筛选,最终有效回收问卷144份,有效回收率82%,有效回收率满足要求[12]。其中,男性76人,占52.8%,女性68人,占47.2%;26~30岁有59人,占41.0%,31~40岁75人,占52.1%,41岁及以上有10人,占6.9%;工作年限在5年以下的有63人,占43.7%,6~10年有39人,占27.1%,11~15年有35人,占24.3%,16年及以上有7人,占4.9%;大专及以下学历有8人,占5.6%,本科学历有110人,占76.4%,硕士及以上有26人,占18.0%。

| 表 2 初拟指标体系独立样本t检验1) Tab. 2 T-test for independent samples of preliminary index system |

项目分析的主要目的是检验分析初拟指标体系中每个题项的适切和可靠程度,其分析结果是题项筛选和修改的依据。项目分析中,最常用的指标判断方法为临界比值法,又称极端值法,即得出问卷中每个题项的决断值(CR值),又称临界比值,具体为根据测验总分区分出高分组与低分组的受测者后,再利用独立样本t检验法,求出高分组和低分组每个题项的平均数差异显著性,显著性分析完成后,将未达到显著性水平的题项予以剔除[13]。

在独立样本t检验分析结果中,Levene检验法用于检验两组方差是否同质。经Levene检验法的“F检验”结果中,若F值显著,P<0.05,即显著性一栏中的值小于0.05,则表示方差异质,即表示两组的方差不相等,要看“假设方差不相等”栏的t检验数据,如果显著,即显著性(双尾)一栏中值小于0.05,则表明此题项的CR值达到显著,具有鉴别度。

若F值不显著,P>0.05,即显著性一栏中的值大于0.05,则表示方差同质,即表示两组的方差相等,要看“假设方差相等”栏的t检验数据,如果显著,即显著性(双尾)一栏中值小于0.05,则表明此题项的CR值达到显著,具有鉴别度。根据以上所述的判断原则,对4个维度、14个题目的业主负面行为初拟指标体系进行项目分析,项目分析结果如表2所示。

经过将以上独立样本t检验分析,表明初拟指标体系所有题项的CR值都达到显著,均具有良好的鉴别度,无须删减题项,可以进行探索性分析。

2.2 探索性因素分析探索性分析(exploratory factor analysis,EFA)是检验结构效度的一种方法,旨在找出所有题项潜在的结构,将问卷的可观测题项缩减为较少的,且彼此相关较大的不可观测的“潜变量”[14]。即提炼出较少的潜在特质因素来代表原来较为复杂的数据结构,继而达到简化观测数据、建立结构效度的目的。

首先进行KMO与Bartlett的球形验证。此验证主要对KMO值进行检验,KMO值介于0~1之间,KMO值越大则表示变量之间存在的共同因素越多。本研究遵从Kaiser的观点作为KMO值的判断依据[15]。根据验证结果,KMO=0.804>0.80,适合进行因素分析;同时Bartlett的球形检验值为745.056(自由度为91),P<0.001,达到显著水平。综合验证结果本研究中的初拟指标体系适合进行因素分析。验证结果如表3所示。

| 表 3 KMO与Bartlett的检验结果 Tab. 3 Test results of KMO and Bartlett |

接着对4个维度、14个题项的业主负面行为初拟指标体系进行探索性因素分析。即采用主成份分析法(principal components analysis)抽取特征值大于1的共同因素,再利用最大方差旋转法(varimax rotation)进行正交旋转处理,以探索与验证初拟指标体系的题项归类与共同因素划分的准确性,建立最佳的因素结构。分析结果如表4与表5所示,旋转在5次迭代后收敛,共抽取了4个因素,与原构想的4个维度一致;累计方差贡献率为67.163%;旋转后的因子荷载与原构想基本相同,但题项A17在因素1和因素4中荷载均超过0.4,对照原构想初拟指标体系,显示A17在“范则偏离”和“外行指导”两个维度上荷载较高,可能是因为被试者对此题项的理解或归属有分歧所致,因此题项A17予以删除。

| 表 4 因子分析的总体方差解释 Tab. 4 The total variance explained by factor analysis |

| 表 5 旋转后的因子荷载 Tab. 5 Factor load after rotation |

由于有题项删减,故进行第2次探索性因素分析,即对经过第1次探索性因子分析后的4维度、13题项(A17题项删除)的指标体系进行因子分析。首先进行KMO与Bartlett的球形验证,根据验证结果,KMO=0.774>0.70,适合进行因素分析;同时Bartlett的球形检验值为629.540(自由度为78),P<0.001,达到显著水平,详见表6。

| 表 6 第2次KMO与Bartlett的检验结果 Tab. 6 Second test results of KMO and Bartlett |

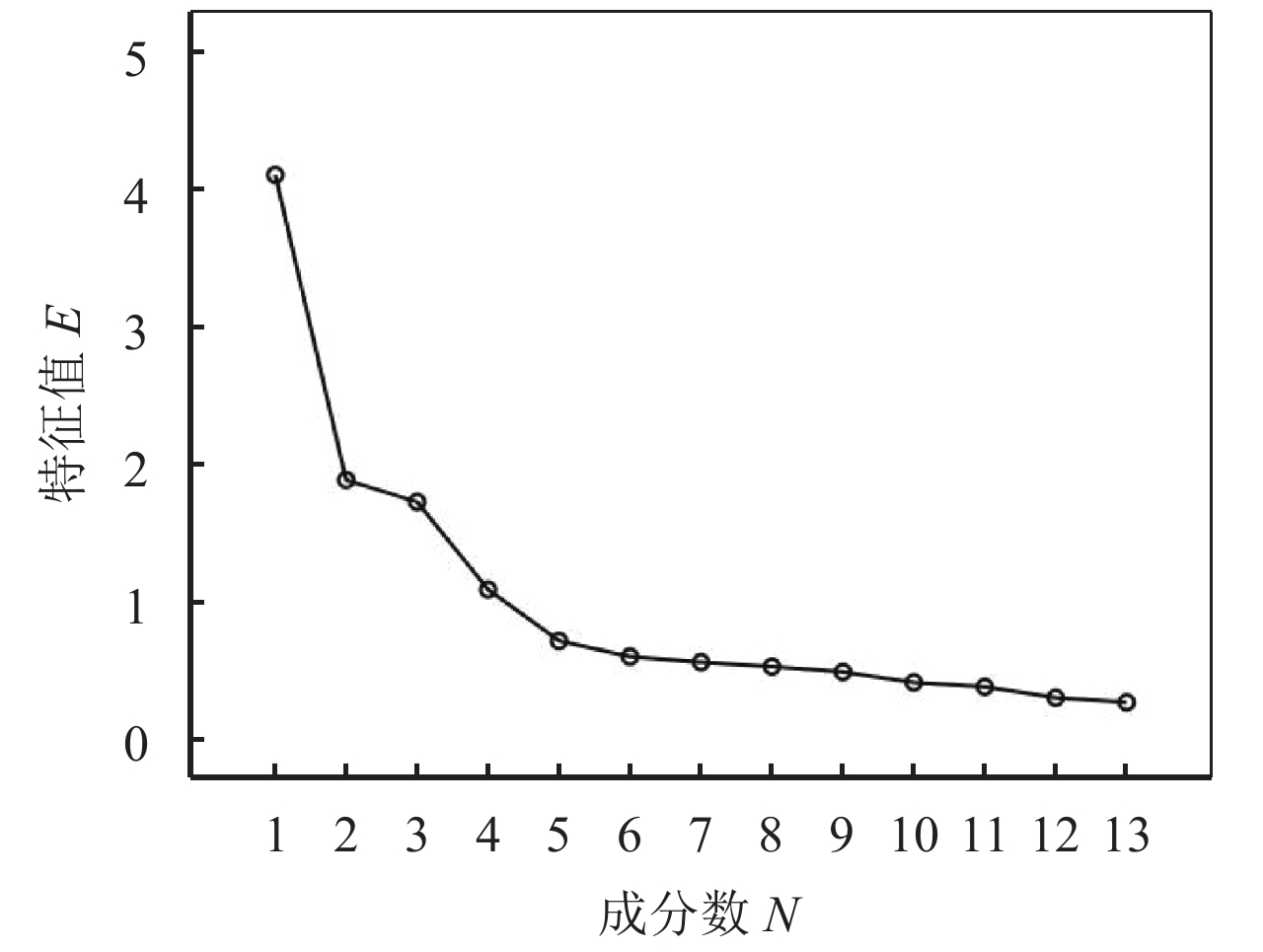

接着进行第2次因素分析,旋转在5次迭代后收敛,共抽取了4个因素,与原构想的4个维度一致;累计方差贡献率为67.552%,见表7;从图1的碎石图显示,前4个公因子的折线坡度较为陡峭,而后的折线坡度平缓,且特征值较低,这也说明抽取4个因素较为理想;旋转后的13个题项的因子荷载也均大于0.70,见表8。

根据第2次探索性因子分析的结果,删除题项A17后,指标体系具有较好的结构效度。

| 表 7 第2次因子分析的总体方差解释 Tab. 7 Second total variance explained by factor analysis |

| 表 8 第2次旋转后的因子荷载 Tab. 8 Second factor load after rotation |

|

图 1 第2次因子分析碎石图 Fig. 1 Gravel map of factor analysis |

初拟指标体系经过项目分析和探索性因子分析,确定了其4个维度、13个题项的结构后,需进行信度(reliability)检验[13]。所谓信度检验就是可靠性和稳定性检验。检验信度的一个重要指标为克朗巴哈α(Cronbach′s Alpha)系数,α系数值在0与1之间,其数值愈大则表明量表或维度的信度愈高,一般α系数值应大于0.50。如果大于0.70,则表现出相当高的内部一致性,即信度较为理想。

本研究利用统计软件SPSS 19.0对量表及其维度进行信度检验,如表9,结果显示,业主负面行为指标体系的α系数值为0.810,压力式沟通维度的α系数值为0.761,范则偏离维度的α系数值为0.720,轻视劳动维度的α系数值为0.759,外行指导维度的α系数值为0.801,均大于0.70,即4个维度,13个题项的指标体系的整体信度和各维度的信度均较为理想。

| 表 9 指标体系及各维度信度检验 Tab. 9 Reliability test of index system and dimension |

经过修正后的4维度,共13个指标与测量题项业主负面行为指标体系其信度、效度较为理想。数据分析结果对维度的划分也与本研究经小组讨论和专家评鉴后的结果契合,该指标体系(见表10)可以正式用于对业主负面行为的测量。

| 表 10 业主负面行为指标体系 Tab. 10 Owner negative behavior index system |

压力式沟通维度,主要反映的是业主在与建筑师沟通时,给予建筑师过多的压力,进而对建筑师产生负面影响的行为。此维度由3个指标构成。其中,“不尊重行为”表示业主在与建筑师沟通过程中出现的不尊重的语言或表现;“长官意志”表示在沟通过程中,业主表现出态度专断的长官式沟通方式,此种行为大多出现在政府项目中,由于这种命令式沟通方式使得建筑师缺少反馈的机会,造成沟通不顺、效率低下,进而影响项目进度;“出资优越感”与“长官意志”所导致的后果相类似,其大多出现在私人开发项目中,业主作为出资方的优越感,使得业主出现专断、独行等表现,使得双方沟通无法顺利进行。

3.2 范则偏离范则偏离维度,主要反映业主做出偏离设计规范或设计原则的行为。此维度由3个指标构成。在这一维度中的指标反映的是,业主在设计阶段要求做出违反规范或原则的设计方案;在施工阶段要求做出不合理的设计变更,或是不经建筑师同意而私自改动了设计方案。这些行为严重偏离了规范和原则的要求,不仅是对建筑师,对整个项目的合规性等也会有极大的负面影响。

3.3 轻视劳动轻视劳动维度,主要反映的是业主忽视了建筑设计过程的复杂性,导致对建筑设计劳动的轻视。此维度共由3个指标构成,其中“给予过短周期”表示业主认为设计工作简单,只给予过少的设计周期,造成设计工作周期紧张;“轻视劳动创造性”是指业主认为建筑师只是其意志表达的画图匠,轻视或限制了建筑师的创作、创造能力;“轻视劳动成果”表示业主轻视建筑师的劳动成果,即轻视建筑师的建筑设计的工作价值,故而压缩设计费用。

3.4 外行指导外行指导维度,主要反映业主对建筑设计不甚了解,而对建筑师的设计工作进行指导。其具体表现为:一知半解指挥设计;内容要求不切实际;没有明确的想法或意图,而要求提供多个设计方案供其挑选;要求抄袭模仿已有工程的设计方案。这些行为或羁绊了建筑师的创作思维或导致其对设计工作无从下手或导致了无效的工作量增加。

4 结论本文首先通过文献研究、深度访谈、小组讨论、专家学者咨询等方法,形成了业主负面行为初拟指标体系;继而通过项目分析、探索性因素分析、信度分析,对初拟指标体系进行验证分析与修订,修订后的4个维度、13个题项的指标体系具有较好的信效度。该指标体系的开发,为后续业主负面行为对建筑师工作投入影响机制的研究提供了理论参考依据和测量工具,也为今后进行相关的研究提供了参考。

| [1] |

朱亚光. 当代中国建筑设计现状与发展研究报告[R]//当代中国建筑设计现状与发展课题研究组. 当代中国建筑设计现状与发展. 南京: 东南大学出版社, 2014: 3-101.

|

| [2] |

韩冬青, 唐斌. 我国职业建筑师的工作状态和社会生态调查报告[R]//当代中国建筑设计现状与发展课题研究组. 当代中国建筑设计现状与发展. 南京: 东南大学出版社, 2014: 144-155.

|

| [3] |

邹德侬, 张向炜. 解决建筑设计乱象强烈呼唤《建筑师法》[J].

建筑学报, 2014(4): 113-114.

ZOU Denong, Zhang Xiangwei. Imperative need of the architects act: a solution to be wildered market[J]. Architectural Journal, 2014(4): 113-114. |

| [4] |

吴振洲. 建筑师与开发商—从住宅建设试谈两者的关系[J].

山西建筑, 2002, 28(1): 3-7.

WU Zhenzhou. Architect and developer—talking about both relation from the view of residence construction[J]. Shanxi Architecture, 2002, 28(1): 3-7. |

| [5] |

李大伟. 建筑师与业主应建立良性互动关系[J].

建筑学报, 2002(5): 45-46.

LI Dawei. Benign interaction should be established between architects and owners[J]. Architectural Journal, 2002(5): 45-46. |

| [6] |

梁川, 刘毅. 精彩因矛盾而生——浅析如何妥善处理设计过程中建设方与设计者之间的概念差别[J].

广西城镇建设, 2005(10): 59-61.

LIANG Chuan, Liu Yi. Excellence comes from contradictions-analysis of the way to deal with the conceptual differences between the owner and the designer properly in the design process[J]. Cities and Towns Construction in Guangxi, 2005(10): 59-61. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7045.2005.10.024. |

| [7] |

丁长峰. 如何与建筑师愉快地合作[J].

时代建筑, 2001(2): 56-57.

DING Changfeng. How to harmoniously cooperate with architect?[J]. Time Architecture, 2001(2): 56-57. |

| [8] |

谁引领设计市场潮流, 业主还是建筑师?[N]. 建筑时报, 2004-10-18 (005).

|

| [9] |

张何平. 华人建筑师的历史责任[N]. 人民日报海外版, 2006-11-24 (006).

|

| [10] |

EINARSEN S, RAKNES B. Harassment in the workplace and the victimization of men[J].

Violence and Victims, 1997, 92(12): 247-263.

|

| [11] |

李文虹, 王路. 甲方乙方——中国当代房地产市场背景下的建筑创作机制研究[R]//当代中国建筑设计现状与发展课题研究组. 当代中国建筑设计现状与发展. 南京: 东南大学出版社, 2014: 172-209.

|

| [12] |

韩维贺, 李浩, 仲秋雁. 知识管理过程测量工具研究: 量表开发、提炼和检验[J].

中国管理科学, 2006, 14(5): 128-136.

HAN Weihe, LI Hao, ZHONG Qiuyan. Study on an instrument to measure knowledge management processes: development, purification and test[J]. Chinese Journal of Management Science, 2006, 14(5): 128-136. |

| [13] |

吴明隆. 问卷统计分析实务 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014: 158-160.

|

| [14] |

武松, 潘发明. SPSS统计分析大全 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 384-388.

|

| [15] |

KAISER H F. Little Jiffy, Mark IV[J].

Educational and Psychological Measurement, 1974, 34(1): 111-117.

DOI: 10.1177/001316447403400115. |

2017, Vol. 20

2017, Vol. 20