2. 中国标准化研究院 人类工效学实验室,北京 100191

2. Human Factor and Ergonomics Laboratory, China National Institute of Standardization, Beijing 100191, China

视觉搜索是指人类通过眼睛的移动、注视和扫视等一系列活动来完成视觉信息的收集和判断,从而找到某个或某些目标物的过程[1]。静态视觉搜索是指在搜索过程中,搜索要素(搜索区域、搜索背景及搜索目标)相对于搜索者来说都不会发生大小、形状或位置的变化。动态视觉搜索是相对于静态视觉搜索来说的,至今没有一个公认的定义。比较接受的一个说法是,在动态视觉搜索中,搜索要素的物理参数,如搜索区域大小或形状、搜索背景密度、搜索背景和搜索目标的位移等会发生一种或多种变化。本研究所关注的动态视觉搜索任务只涉及显示(即搜索背景和搜索目标)在搜索过程中相对于搜索者以一定的速度和方向发生位置变化这种情况,搜索区域及搜索目标的大小和形状、搜索背景的密度、大小和形状等都不会发生变化。

视觉疲劳是在视觉作业中由紧张或不舒适引发的视觉效能降低的现象[2]。影响视觉疲劳的因素很多,包括有作业环境、作业任务和作业人员个体条件等客观因素,以及作业人员的主观心理因素等[3]。以往的研究往往通过视觉任务中对应的眼部肌肉的生理变化来衡量视觉疲劳,这些生理指标数据能直接客观地反映视觉疲劳感受。常用的视觉疲劳生理指标包括临界闪烁频率、调节近点、眨眼率、视觉灵敏度、瞳孔直径等。其中临界闪烁频率(critical flicker frequency, CFF),又称为闪光融合频率或闪光融合阈限,是衡量视觉疲劳最常用的生理指标。Luczak和Sobolewski[4]的研究中将临界闪烁频率定义为一系列闪烁最开始和刚结束时视网膜的敏感性水平。此前的研究已经证实CFF是具有高灵敏度且易于使用的衡量视觉疲劳的生理反馈指标[5- 8]。Lin[9]等人的研究曾指出较小的CFF值对应较高的视觉疲劳程度,这与Matula[10]的研究结果一致。

动态视觉搜索任务中显示移动速度对视觉搜索绩效有显著的影响。有研究通过实验验证发现,当移动速度值达到4°/s~6°/s区间时,被试的视觉搜索绩效与静态视觉搜索绩效相比有了显著的差别[11]。总体上,搜索绩效随目标移动速度增加而下降。视觉搜索过程与眼部的肌肉运动密不可分,会带来一定程度的视觉疲劳,严重的视觉疲劳会带来眼睛功能的障碍和任务完成过程中的错误[12],从而降低视觉搜索任务的绩效。针对动态视觉搜索环境下的视觉疲劳方面的研究比较少。Kuze和Ukai[13]使用电视游戏呈现动态图片的视觉搜索任务,发现被试在任务过程中会产生视觉疲劳。Yamamoto[14]等人对比了不同偏移角度、不同垂直位移变化情况下的静态和动态视觉搜索任务的视觉疲劳程度,发现在动态搜索任务环境下,视觉疲劳要比静态情况下的程度高。

以往的研究着重探讨了动态视觉搜索中移动速度对于视觉搜索绩效的影响,而移动速度对于视觉疲劳的影响却鲜有研究。本文提出以下研究目标:在动态视觉搜索中,探究搜索背景和搜索目标相较于搜索者的移动速度对视觉搜索疲劳的影响,并找到与静态视觉搜索视觉疲劳有显著差异的动态视觉搜索的移动速度区间。

1 方法 1.1 被试本研究共招募被试56名,均为北京地区高校在读研究生。其中男性被试26名,女性被试30名,年龄在22岁至27岁之间,平均年龄为24.3岁。所有被试的身体健康状况良好,无色盲色弱现象,裸眼视力或矫正视力均在5.0以上,并且无视觉搜索方面的经验。

1.2 实验设计实验采用组内设计,自变量为显示移动速度,一共有5个水平:0°/s,2°/s,4°/s,6°/s,8°/s。因变量为视觉疲劳度,由客观生理指标CFF衡量。每个被试分5次参加不同移动速度下的实验任务,共计5组实验任务。同一被试的5组实验任务分不同的5天完成,每组实验任务时长为45 min。从实验开始至结束止,每5 min测定一次视觉疲劳的数据。每组实验任务由若干次单次视觉搜索任务组成。

1.3 实验素材实验采用动态视觉搜索任务,搜索任务的搜索目标为Landolt C环,一共有4种目标类型,分别是上开口、下开口、左开口和右开口朝向。背景填充项为相同颜色和大小的封闭圆环。本实验所使用的搜索背景项圆环的外直径为15像素,内直径为9像素,开口宽度和笔画粗细均为3像素。颜色采用深蓝色(Osaka[15]的研究指出,蓝色和红色相较黄色和绿色更容易产生视觉疲劳)。

搜索区域为屏幕正中央的1350×720像素区域,根据搜索目标项、搜索背景填充项的尺寸规格,可将该区域平均划分为48行×90列,得到48×90个尺寸为15×15像素的小方格。将搜索目标和背景项填充至这些小方格中,采用间隔的方式填充,即所有的填充项之间均间隔且仅间隔一个空白小方格。视觉搜索界面见 图1。

|

图 1 视觉搜索任务界面 Fig. 1 Interface of visual search task |

搜索区域中始终有且仅有一个搜索目标,其余均为背景填充项。当搜索目标出现在搜索区域的边缘位置附近时会带来异常长的搜索时间[16],而出现在中央位置附近时则很容易就被找到。考虑到该因素可能带来的搜索时间的结果差异,本文在实验平台应用程序的编写过程中即已规定搜索目标的出现位置,既不出现在搜索区域中央位置,也不出现在边缘附近。实验过程中,搜索区域所呈现的搜索目标和背景填充项始终以某一相同的速度从左往右水平移动。从搜索区域右侧边缘移出的图像立刻从左侧再次出现,即保证了搜索区域中的搜索目标始终有且只有一个。

1.4 实验平台与设备实验软件程序由Java语言编写,用于呈现搜索界面、记录被试判定结果和反应时间。硬件设备包括一台笔记本电脑(14.0英寸屏幕,分辨率为1366×768像素,刷新频率为60 Hz),用于运行和显示实验程序。被试使用鼠标进行输入和控制。其他辅助设备包括可调式座椅以及用于测量被试与电脑屏幕距离的米尺。实验所采用的视觉疲劳测量仪器为闪光融合频率计,型号为BD-II-118,亮点闪烁频率为4.0~60 Hz,0.1 Hz分档可调,误差小于0.1 Hz。

1.5 实验流程 1.5.1 实验总体流程被试到达实验室后,填写知情同意书,主试对被试进行实验背景、实验内容、实验流程及实验测量仪器的使用方法等方面的介绍培训。被试调节座椅高度和距离,使视线与屏幕中间垂直,眼睛与屏幕距离为70 cm左右。测定被试练习环节前的CFF数据。被试进行练习任务,持续时间在20 min左右,旨在熟悉实验平台和操作流程,确保实验顺利进行。被试结束练习环节后休息约10 min,测定被试休息后的CFF数据。当此次数据与练习前的CFF数据基本一致时,方可开始正式实验。正式实验过程一共持续45 min,被试每完成5 min的任务段,立刻快速测量CFF数据并汇报给主试记录。每组实验任务由若干次单次视觉搜索任务组成。每个被试在一组搜索任务中需汇报9次CFF数据。全部实验结束之后,被试获得相应的报酬。

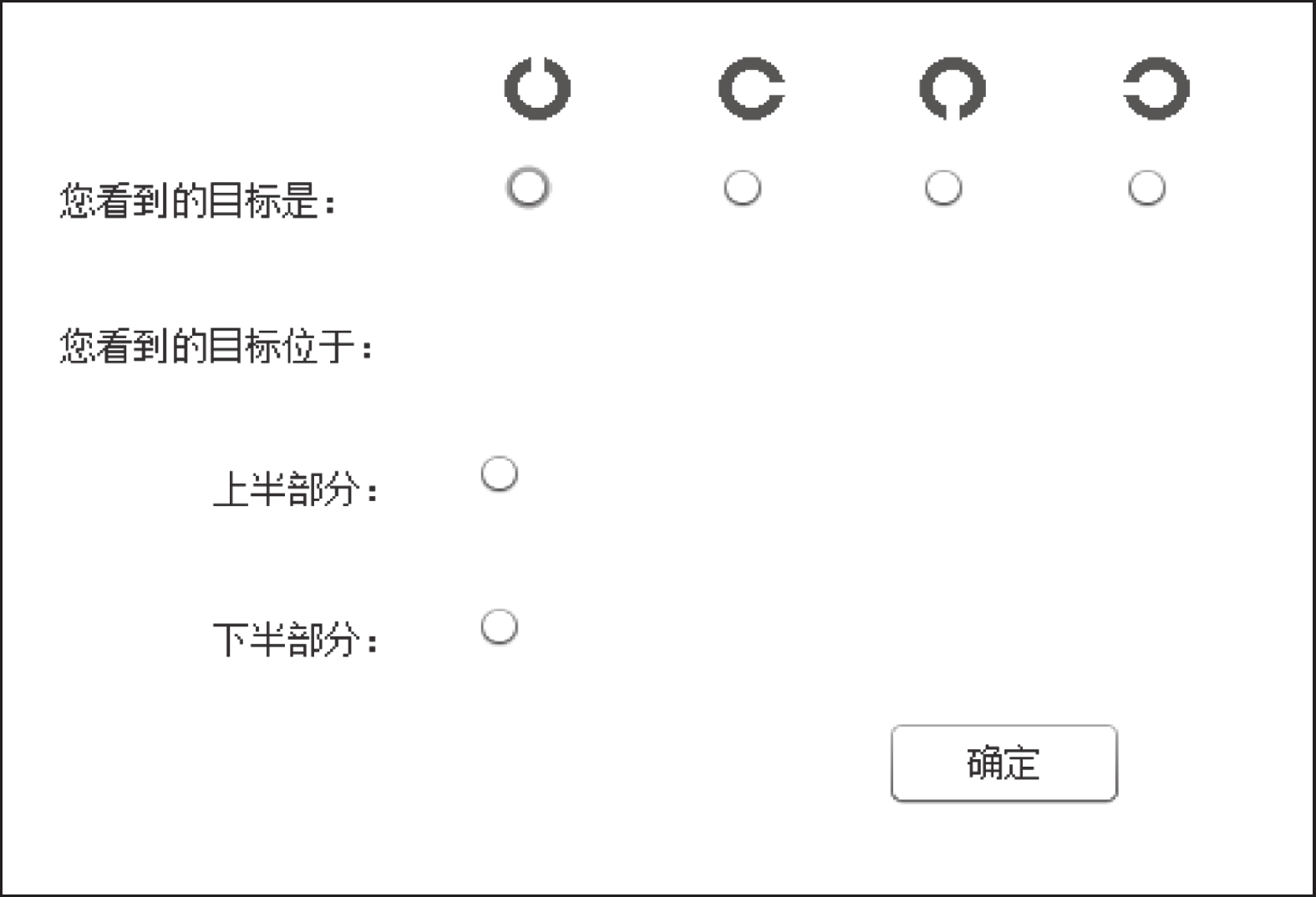

1.5.2 单次搜索任务流程被试登录实验程序,选择主试指定的移动速度之后即进入搜索任务环节,每单次搜索任务开始之前,被试凝视屏幕中央的红色圆点,点击鼠标进入搜索区域界面( 图1)。被试经搜索发现唯一的目标项后,点击鼠标左键即可进入搜索结果判定界面( 图2)。被试所需判定的信息包括目标项的开口朝向及出现目标的位置。因动态搜索环境下搜索目标项和背景项始终从左向右移动,故目标出现位置只需判定位于屏幕上半部分还是下半部分。完成一次搜索任务后的结果判定,即进入下一次搜索任务的初始化界面,单次搜索任务即结束。

|

图 2 搜索结果判定界面 Fig. 2 Response interface of search results |

CFF在不同移动速度下各时间节点的描述性统计结果见 表1。根据 表1结果可知,所有速度组的CFF变化规律基本相近:随搜索时间的增加而下降,在后期逐渐趋于稳定。CFF值越小,说明视觉疲劳程度越高。由此可以推知,在不同的移动速度下,被试的视觉疲劳程度随着搜索时间的增加而增加,在同一搜索时间节点下,不同速度可能会带来不同的视觉疲劳程度。

| 表 1 不同速度下的各时间节点的CFF均值 Tab. 1 Mean of CFF at ten time points in the condition of different movement speed |

对所有0 min时间节点的CFF数据进行重复测量方差分析。方差分析的检验结果显示,移动速度的主效应不显著( p=0.461),表明被试参加不同速度组的实验任务前的CFF数据无显著差异。这一结果说明,所有被试在参加不同速度组的实验任务前的视觉疲劳程度无显著差异。

对所有数据进行重复测量方差分析,结果显示,移动速度的主效应显著, F(4,220)=20.365, p<0.001;搜索时间节点的主效应显著, F(9,495)=526.027, p<0.001;移动速度与搜索时间节点的交互效应显著, F(36,1980)=11.955, p<0.001。

移动速度主效应的多重比较结果显示,移动速度0°/s下的CFF与移动速度为2°/s下的CFF无显著差异( p=0.236)。移动速度0°/s下的CFF均大于4°/s、6°/s和8°/s下的CFF( p′s<0.01)。移动速度为2°/s的CFF均大于移动速度为4°/s、6°/s和8°/s的CFF( p′s<0.01)。移动速度为4°/s下的CFF大于移动速度为6°/s和8°/s下的CFF( p′s<0.001);移动速度为6°/s下的CFF与移动速度为8°/s下的CFF相比则不存在显著差异( p=0.683)。由此可以推知,与静态视觉搜索(移动速度为0°/s)相比,当移动速度为2°/s时,视觉疲劳程度与静态情形无显著差异;当移动速度增加至4°/s~6°/s时,视觉疲劳程度即与静态情形相比有显著增加。当移动速度继续增加至8°/s时,视觉疲劳与移动速度为6°/s时无显著区别,疲劳程度趋于稳定。由此可知,与静态视觉搜索情形相比,使得视觉疲劳发生显著增加的移动速度出现在2°/s~4°/s的区间内。当移动速度继续升高,视觉疲劳程度持续增加。当移动速度增加至8°/s时,所产生的视觉疲劳与速度为6°/s时并无显著差异,视觉疲劳程度趋于稳定。

搜索时间节点主效应的多重比较结果显示,搜索时间节点40 min与45 min的CFF无显著差异( p=0.101),其余所有搜索时间节点与其相邻的时间节点上的CFF值两两比较均有显著差异( p′s<0.05),且随着时间的增加,CFF值降低。这意味着随着时间增加,视觉疲劳程度提高,当搜索时间持续40 min以后,被试的视觉疲劳程度基本趋于稳定。

移动速度与搜索时间节点的交互作用也显著。多重比较结果显示,搜索之前(即搜索时间节点为0 min时),不同速度的CFF值没有显著区别。在其他搜索时间节点上,不同移动速度下的CFF有显著差异,呈现的统一趋势是随着时间的增加,CFF值有下降的趋势,也就是说,不同速度下,随着搜索时间的增加,视觉疲劳越明显。多重比较的结果还表明,移动速度越快,CFF值出现没有显著下降的时间就越短,这说明移动速度越快,视觉疲劳越早达到稳定阶段。

3 结论本文探究了动态视觉搜索任务中移动速度对视觉疲劳的影响,发现移动速度和搜索时间节点都对视觉疲劳有显著的影响,二者的交互作用也是显著的。随着移动速度的增加,视觉疲劳度首先呈现出与静态视觉搜索无差异,再到显著增加,最后到趋于稳定的变化形态。本实验给出了这一变化形态的区间值,在移动速度小于2°/s时,视觉疲劳度与静态视觉搜索疲劳度没有显著差异,视觉疲劳度发生显著增加的移动速度阈限在2°/s~4°/s之间,当速度达到6°/s以上,视觉疲劳度不再增加。因此,对动态视觉搜索作业任务而言,应尽可能避免将搜索作业人员的图像移动速度设定在2°/s以上,以减小移动速度带来的视觉疲劳程度。

| [1] | VERGHESE P. Visual search and attention: a signal detection theory approach[J]. Neuron, 2001, 31(4): 523-535. DOI: 10.1016/S0896-6273(01)00392-0. |

| [2] | LAMBOOIJ M, FORTUIN M, HEYNDERICKX I. Visual discomfort and visual fatigue of stereoscopic displays: a review[J]. Journal of Imaging Science and Technology, 2009, 53(3): 030201-030201. DOI: 10.2352/J.ImagingSci.Technol.2009.53.3.030201. |

| [3] | OSTROVSKY A, RIBAK J, PEREG A. Effects of job-related stress and burnout on asthenopia among high-tech workers[J]. Ergonomics, 2012, 55(8): 854-862. DOI: 10.1080/00140139.2012.681808. |

| [4] | LUCZAK A, SOBOLEWSKI A. Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload[J]. Ergonomics, 2005, 48(15): 1770-1792. DOI: 10.1080/00140130500241753. |

| [5] | KANG Y Y, WANG M J J, LIN R. Usability evaluation of E-books[J]. Displays, 2009, 30(2): 49-52. DOI: 10.1016/j.displa.2008.12.002. |

| [6] | CHI C F, LIN F T. A comparison of seven visual fatigue assessment techniques in three data-acquisition VDT tasks[J]. Human Factors, 1998, 40(4): 577-590. DOI: 10.1518/001872098779649247. |

| [7] | LIN P H, LIN Y T, HWANG S L. Effects of anti-glare surface treatment, ambient illumination and bending curvature on legibility and visual fatigue of electronic papers[J]. Displays, 2008, 29(1): 25-32. DOI: 10.1016/j.displa.2007.06.009. |

| [8] | HSU B W, WANG M J. Visual Fatigue Evaluation of PDP, LCD and CRT TV [C]//Proceedings of 17th World Congress on Ergonomics. 2009. |

| [9] | LIN J T, LIANG G F, HWANG S L. Predicting visual fatigue in integrated circuit packaging plants[J]. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 2010, 20(5): 461-469. |

| [10] | MATULA R A. Effects of visual display units on the eyes: A bibliography (1972-1980)[J]. Human Factors, 1981, 23(5): 581-586. |

| [11] |

郭小筠. 速度、时间压力和目标个数对动态视觉搜索绩效的影响[D]. 北京: 清华大学, 2011.

GUO Xiaoyun. The effect of speed, time stress and number of targets upon dynamic visual search [D]. Beijing: Tsinghua University, 2011. |

| [12] | DILLON T W, EMURIAN H H. Some factors affecting reports of visual fatigue resulting from use of a VDU[J]. Computers in Human Behavior, 1996, 12(1): 49-59. DOI: 10.1016/0747-5632(95)00018-6. |

| [13] | KUZE J, UKAI K. Subjective evaluation of visual fatigue caused by motion images[J]. Displays, 2008, 29(2): 159-166. DOI: 10.1016/j.displa.2007.09.007. |

| [14] | BAKKER A B, DEMEROUTI E, SCHAUFELI W B. Validation of the Maslach burnout inventory-general survey: an Internet study[J]. Anxiety, Stress & Coping, 2002, 15(3): 245-260. |

| [15] | OSAKA N. The effect of VDU colour on visual fatigue in the fovea and periphery of the visual field[J]. Displays, 1985, 6(3): 138-140. DOI: 10.1016/0141-9382(85)90080-0. |

| [16] | WILLIAMS L G, BORROW M S. The effect of rate and direction of display movement upon visual search[J]. Human Factors, 1963, 5(2): 139-146. DOI: 10.1177/001872086300500204. |

2017, Vol. 20

2017, Vol. 20