当前教育系统正在深入贯彻落实中国共产党的十八届三中全会精神,全面推进教育领域的综合改革。自2013年7月初,教育部启动了高等学校本科专业类教学质量国家标准的研制工作。从笔者参与工业工程类本科教育质量国家标准制定讨论的过程来看,这个标准相当于欧美高等教育机构的《Curriculum Guidelines for BS/MS Degree Program》。下面以美国信息系统本科专业课程指南(IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Program in Information Systems)为例来加以说明。这个指南是由美国计算机协会(ACM)与信息系统协会(AIS)联合制定的,制定机构分为编写委员会和咨询委员会,咨询委员会由业界专家、毕业生代表、工程技术认证委员会(ABET)等部门专家组成。它的主要内容包括:信息系统2010课程报告的使用,信息系统课程体系模型,指导课程体系设计的原则,课程体系修改的动机,关于信息系统专业职业方向的指导性假设,本次课程体系修改的关键要素,作为一个学术研究领域的信息系统,信息系统专业核心课程、辅修课程与主修课程之间的关系,信息系统专业期望输出的毕业生,信息系统课程体系架构,信息系统学位项目所需的资源,与其他同类计算机学科共享的课程,信息系统2010课程明细等。附录交代了信息系统课程体系及相关学科背景,信息系统2010课程指南开发细节,知识深度的度量及相应的教学方法,信息系统的知识体[1]。

作为吉林大学工业工程专业学科带头人,笔者负责制定了2001~2013年间各版教学计划的设计工作,并负责承担了吉林大学高水平研究生课程体系建设的相关项目。在这些工作过程中,笔者一直在思考多年来在教学一线所遇到的本科生与研究生培养过程中的课程设置、学分分配以及质量保证等问题。就课程体系设置而言,国内早期参照的是前苏联的模式,而近20年主要是在模仿西方发达国家的模式,其结果与中国制造的仿制过程相似,许多内容是知其然而不知其所以然。基于上述考量,笔者将在文中深度剖析两个问题:1)国外课程体系设置的考量因素是什么?2)如何建立适应中国社会发展所需要的高等学校工业工程类本科生教育课程体系。

1 课程体系的定义与描述在欧洲,早期的课程体系分为理想的课程体系、正式的课程体系以及可操作层面上的课程体系3种[2]。理想的课程体系是基于教育机构期望达到的愿景来制定的。这与所在专业的培养目标及其学生就业范畴的定义相关联。基于这一思路,课程体系是若干职位汇合成一个共同愿景,当这一愿景被内置于一个含有课程内容、活动、学习输出以及能力描述的文件时,理想的课程体系就变成了正式的课程体系。可操作层面上的课程体系是指出在课程执行过程中,课堂上将要发生什么、针对课程内容和教学活动所使用的方法、老师与学生之间的关系、学生与学生之间的关系、资源的使用等内容。世界各国高等教育课程体系基本沿袭了这一定义,即主要考虑的是教什么、怎样学、跟谁学、课程体系的目标和评价方法等内容。为了清楚表达并执行这些课程元素,课程体系在某些特殊环节增强了对师生互动内容的要求。基于此种认识,课程体系被认为是确保了一个获取知识与创造知识的情景,并兼顾了学生的个性发展、职业与价值取向等问题。尽管有一些课程体系的制定方法,但课程体系的概念包括了不同层次、结构的人员之间交互作用的实践。因此,课程体系好比一个项目,该项目涉及到整体性、连续性以及课堂上实际发生了什么,及其意图之间的相互依赖关系。高等教育由具有不同课程体系设置的不同教育层次的教育机构组成。不同的课程体系设置隐含地表明了高等教育机构对某一领域学生应该达到的从业知识及能力标准的要求。为此,Lima等人指出,高等教育课程体系应该包括如下5方面的要素:1)职业定义;2)课程内容的选择;3)学习计划的组织架构;4)课程体系之可执行性的基本条件;5)课程计划的评价。课程体系的定义可以被理解为与该职业相关的几个知识领域的一个课程指南[3]。课程内容可以归类为3组,即学科大类基础课程、专业课程和实践教学环节。

2 工业工程类课程体系模型的构建工业工程(IE)来源于美国,是对有关人员、物资、设备、能源和信息等组成的整体系统(integrated system)进行设计、改进和实施的学科。它应用数学、物理和社会科学的专门知识与技能,并且使用工程分析的原理和方法,对上述系统可能取得的成果予以阐述、预测和评价(AIIE)。

工业工程是典型的技术与管理等多学科交叉学科,其课程体系的时代特征更加明显,影响因素相较其他传统学科更多。如1998年美国Texas A&M大学工业工程系主导的IE课程体系变革的主要因素是:制造业移向发展中国家,服务业成为其社会发展的主角。传统的IE课程设置已不能满足社会发展的需要,并且认为工业工程学科毕业生主要就业领域已经转向IT业、服务业和工程管理等领域。因此,他们修改了传统的IE课程体系,增加了工程管理辅修课程,探究性教学策略,并将IT课程集成到工业工程课程体系中。这种变化在美国很明显,许多美国学者注意到美国经济向服务业转移的这种特征[4-6]。2005年美国密歇根技术大学(MTU)Sorby等人认为, 由于工业工程和工程管理植根于制造领域,不太适合服务业的发展。因此,他们用德尔菲法预测了服务业发展所需知识专题,建立了新的服务系统工程本科生教育课程体系。尽管如此,笔者2008年在美国宾州州立大学访问时,发现许多美国著名大学的工业工程专业的研究方向转向到医学和社会人口老龄化等服务业研究领域。这种趋势在台湾各大学工业工程课程体系设置中也有体现。不过由于台湾本岛芯片制造业非常发达,许多课程背景与这一行业的发展有关。而在非洲及阿拉伯地区,石油化工业非常发达。因而,在南非、埃及、伊朗以及沙特阿拉伯等国家的大学里,工业工程专业的课程体系无不包含自动控制、过程工程等课程[4]。

而欧洲各大学课程体系的变化则体现了社会的变革——欧洲一体化进程。1999年开始的欧洲博洛尼亚进程是欧洲国家通过政府间合作和协商,在整个欧洲范围内进行高等教育调整的过程。该进程确定的一项主要目标是到2010年建立一个欧洲高等教育区。他们的课程改革是围绕欧洲学分积累与转移制度(ECTS)展开的。为了考虑欧盟内各成员国之间教育水平的差异,文献[3]认为高等教育是分层次的,不同层次的高等教育机构(如博雅学院、综合大学、理工大学以及职业技术学院等)所输出的学生具有的知识背景是有差异的。因此,博洛尼亚进程对课程体系框架有一个明确的定义,并对学生主动学习能力的培养给予了特别的关注。该进程特别指出,某一科目的学时并不是指师生课堂接触的学时,而是学生在某一科目上用于学习、分析、研究与探索上所投入的最低时间限制。这一方面与中国当前教育现状极为相似。我国目前共有2 400多所大学,其中包括755所普通本科院校,除100多所由中央部委直接管理,还有646所地方本科院校,整个课程体系早期大部分根基于前苏联的教育体系,改革开放后转向于西方体系。但由于各种因素的制约,导致目前诸多学科划分及其课程体系内容与欧美具有形似神不似的特征。不仅如此,欧美的工业工程基本都在工程学院,在美国仅有佐治亚理工大学的工业工程学科独立成院,而在我国几乎一半工业工程专业在经管学院,一半在工程类学院。由于处于不同学院的学生的培养目标及其师资教学环境所能给予学生的知识体系是有差别的,因此,欧洲的经验对当前中国的教育改革具有借鉴意义。综上所述,我国的本科教学质量按照国家标准首先要服从国家需要,服务于我国的国民经济建设,其次要具有一定的适应性,能够满足不同层次学校办学的需要,这取决于各类高校的办学定位。

工业工程是一门交叉学科,学科的知识领域较为分散。在工业工程课程体系建设中,知识的集成与综合传授方法是学科体系建设中一个值得关注的问题。文献[7]探讨了工业工程学科知识领域的集成与综合问题,并给出了“工业工程学(industrial engineering science)”的定义,该文认为:工业工程学是指所有工业工程课程中的最基本领域,是工业工程领域内最核心的知识领域,不能与工程技术认证委员会所定义的工程科学相混淆。该文进一步指出这一核心领域包括如下6个知识领域:概率论与数理统计,运筹学(图论与线性规划),工程管理(包括工程经济),人因工程(包括方法研究与时间测定),制造与设施设计以及生产运作分析等。文献指出,在欧美大学工业工程学科课程体系中无一例外地涵盖了上述6个方面的课程。

欧美课程体系建设中都需考虑工程技术学位项目认证委员会对毕业生从业能力的要求,如终生的工程能力,这些能力概括如下。

1) 商业实践与成本分析的能力:是指在大的商业环境中,处理与工程技能相关的成本与经济问题、变化管理、创新管理以及工程伦理等问题的能力。

2) 数据与不确定问题的分析能力:是指获得信息的能力,在不确定环境中收集与处理数据信息的能力。

3) 设计、创新和解决问题的能力:这些能力是指定义规格,开发详细的设计说明书,并把设计应用于工程实际中的能力。

4) 使用信息系统和编程的能力:是指利用计算机从众多数据中抽取有用信息的能力,以及利用相应软件及开发软件解决普通工程问题的能力。

5) 交流与团队合作的能力:是指在一个多功能团队中工作的能力,能清楚地与管理者/非技术人员进行口头和书面交流的能力。

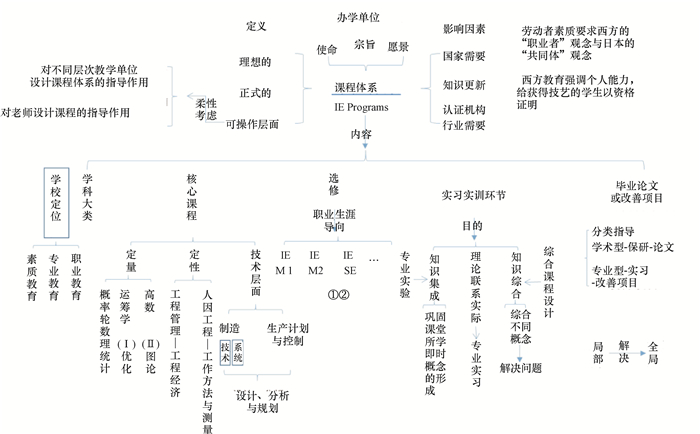

尽管当前我国还没有类似的组织,但是笔者认为课程体系是一定要考虑这些能力的培养的。比如在我国课程体系建设中普遍提及的获取知识的能力、应用知识的能力以及创新的能力等。而在欧美课程体系中,除了技术知识的获取、应用与创造能力外,其工程教育还关注如何在课程实施过程中为将来的工业工程师提供更强的能力(soft skill),如领导能力、团队合作的能力、进行口头与书面交流的能力、分析问题和解决问题的能力、工程伦理与环境保护意识等职业素养的建立、创新与创业能力、跨区域与文化的国际交流合作的能力等[4, 8-9]。文献[7]指出,美国许多资源需要在海外获得,许多公司也都是跨国公司,那么用人单位要考虑被聘用人员需要与非美国工程师工作在一起解决某些问题。基于这种工程教育全球化的考虑,在课程计划中需要安排一些人文地理、社会科学领域的选修课供有需要的学生们选修。鉴于上述考虑,本文构建如下工业工程类课程体系模型,供同行专家制定标准与课程体系参考使用。

模型使用说明如下。

1) 理想的课程体系应根据学校的定位及其使命与愿景来定,不同层次的学校其使命与愿景是不一样的。因使命和愿景的不同,会对学校设定课程、选修课程以及对实习实训环节和毕业论文等的要求产生影响。如根据吉林大学985综合大学的属性定位我们的教育使命为素质教育。

2) 其次是考虑到各个学校工业工程专业所在学科背景的不同,往往所起的本科专业名称也不同,如,工业工程(IE)、工业工程与管理(IEM)、工业与制造系统工程(IEM)、工业与系统工程(ISE)等,这意味着该校工业工程服务社会的方向有所侧重。吉林大学的工业工程专业依据原吉林工业大学的工科特色而将工业工程专业定位于服务中国的制造业,为中国制造业的发展培养所需的工业工程人才。因此,该专业《学科大类》课程会按照制造科学与生产工程专业的模式设置这部分学科大类课程。

3) 专业核心课程无疑反映了该学科的基础性与科学性,吉林大学工业工程专业按照工业工程学(industrial engineering science)的定义设置了如图 1所示的3类6门课程,核心课程的设置与西方发达国家的设置相同,体现了工业工程学的特征。

|

图 1 工业工程类课程体系模型框架 Fig. 1 Framework of curriculum model for industrial engineering |

4) 选修——基于职业生涯导向的课程设置。

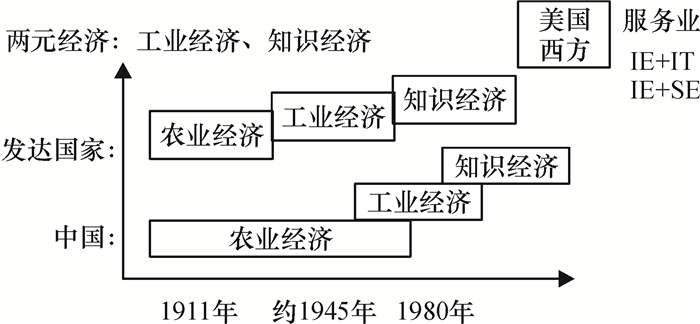

中国的教育必须为中国的国家建设与社会发展服务。因此,我国的工业工程专业课程体系应该根据中国工业与社会发展的实情来制定,不能盲目照抄、照搬西方发达国家的课程体系。主要原因如下:美国是工业工程学科的发源地,我们通常会以美国的工业工程课程体系设置为标杆来设置课程体系;但是中国的工业化进程与美国的工业化进程有着天壤之别(见图 2),美国的工业工程课程体系是依据美国的工业化进程制定的,因此,是不能完全适于我国的。

|

图 2 中国与世界发达国家工业化进程的差别 Fig. 2 The industrialization tracing difference between China and Western developed country |

由图 2可见,美国的社会发展及其工业化进程的界限是非常分明的,他们在工业经济时代建立了工业工程这一学科,目前其制造业外迁至发展中国家,美国以知识经济建设为主。

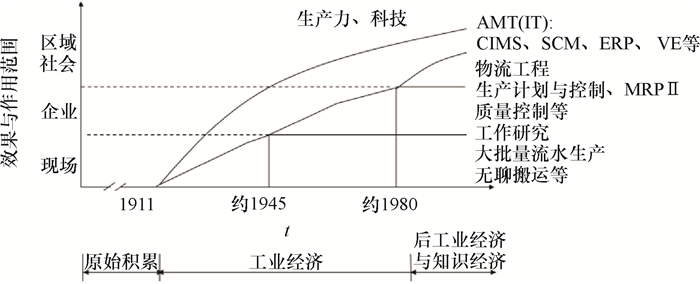

由图 3可见,不同时代,工业工程的知识体系是不一样的。二战前以基础工业工程的工作研究、大批量流水生产、物料搬运等的研究为主;二战中以定量的运筹学发展为代表,形成了物流工程与MRPⅡ等知识体系;20世纪80年代美国麻省理工学院在分析日本丰田生产方式的基础上建立了精益生产体系以及后工业经济时代的IT、先进制造技术、ERP等技术。因此,许多文献论述美国工业工程课程体系为现代工业工程体系,知识内容含有IT和服务业等成分。中国与西方发达国家相比,工业化进程才刚刚开始,基础工业还相当落后,许多大型国有企业设备是先进的,思想是落后的。在实现工业化进程的过程中,又受到知识经济、信息时代的冲击,是一个多元化交叉的经济时代。因此,在我国进行课程体系建设,教育宗旨必须为多元化的国民经济建设服务,同时又必须面对飞速发展的知识更新,课程体系不能盲目照抄西方发达国家的课程内容,必须兼顾我国经济多元化的现状安排课程内容。由于工业工程本科生教育在中国是近20年的事,在企业中的认知度还不高,除了外资与合资企业外,能够合理有效利用工业工程专业毕业生的社会组织还不多。因此,加强传统工业工程知识的传播,基本工业工程技能的传授是当前我国工业工程课程体系设置必须考虑的问题。同时,也不能忽视现代工业工程知识体系的更新。因此,需要协调在有限学分限制下知识体系的集成,以形成符合当前中国多元经济并存,社会高速发展需要的课程体系。建议的方法为按照学生的需要设置相应的课程模块,主要包括:为希望在制造领域就业的学生安排的制造科学与生产工程选修模块IEM1;为希望在企业、政府等部门管理岗位就业的同学准备了管理科学与工程选修模块IEM2;为希望在系统工程、IT领域就业的同学安排了系统科学与工程选修模块IES1;以及为希望在服务领域就业的同学安排的服务工程选修模块IES2;以及为希望从事学术研究的同学准备的工业工程学专修模块IEscience,以跟踪学科国际研究前沿。为保证传授给学生的知识具有完整性,应要求选修学生在同一个模块中整块选修相关课程。

|

图 3 工业工程核心知识体系与工业化进程的关系 Fig. 3 The relationship between the industrialization tracing and core knowledge systems in industrial engineering |

在西方发达国家,教育输出是有能力要求的。这在工程技术教育认证(ABET)中有明确的说明[4]。在课程体系模型中是通过实习、实训、毕业论文与大作业等环节来实现的。下面将吉林大学工业工程专业课程体系关于能力培养方面的做法介绍如下。

1) 在工业工程系设置有工业工程学学会。该学会是一个由热爱科学研究的学生组成的学生社团,成员由博士生、硕士生以及本科生组成,本科生将根据个人爱好选择自己喜爱的研究方向参与到博士生、硕士生的课题研究中来,通过这一渠道为那些具有从事学术研究理想的本科生提供一个研究平台,以开发并提升本科生的科学研究兴趣和能力。

2) 在大二、大三、大四分别设置有运筹学课程设计、人因工程课程设计以及工业工程专业综合课程设计。运筹学课程设计的具体内容是开放式问题的数学建模,持续3~4周,优秀团队将被推荐参加国内外各种数学建模大赛。人因工程课程设计是在学完工业心理学、工业设计与人因工程后的一个鼓励创新的课程设计。这个课程设计以培养学生的创新能力为目的,并推荐优秀作品参加全国大学生创新设计大赛。工业工程综合课程设计是学生们在学完制造技术基础、工作研究、人因工程、物流与设施规划以及生产计划与控制等专业核心课程后结合生产实习而安排的一项大作业,通过上述课程设计和大作业可以将学生们所学的知识集成起来形成完整的知识链。同时教给学生如何综合不同的概念来解决各种工程问题,进而提升学生们利用所学课本知识解决工程问题的能力。此外,生产实习与综合课程设计是团队项目,在这一过程中,除了强调给予学生三现(现场、现物与现实)知识的传授外,还强调这一过程中的团队合作能力,沟通交流能力、写作与口头表达等能力的培养。团队的组织方式为将全体学生分成若干组,每组所需完成时间不同,由3~5人组成,并由组员轮值组长,负责制定计划、实施分工、召集讨论等。每组周末写出工作总结,作为工作考核依据的一部分。考核成绩由论文内容、答辩、小组成员个人的总结、自评和互评组成。采分点考察的主要是:使用所学知识解决问题的能力,团队合作精神,写作等书面表达能力,答辩过程的口头表达能力等。答辩委员会由现场专家和学校教授组成,最高成绩为团队成绩,个人成绩由队员按贡献大小互评决定。任务驱动型实习培养了学生解决实际问题的能力。

3) 综合素质的培养措施。为了提升工业工程专业学生的综合素质,吉林大学工业工程系开设一门工程基础双语课。这门课的主要内容可概括为3大部分,即工程概论、工程伦理、工程师解决工程问题所需要的基本知识[10]。工程概论主要介绍什么是工程,工程师与科学家的区别以及各类工程师的职业范畴等。这部分内容的开设很重要,不仅对工科学生,甚至对管理、医学、人文社会科学等学科的学生开设此类课程都是必要。我国过去专业划分很细,大多数学生仅了解自己所学工程专业的情况,而对其它专业知之甚少。在强调通才教育的今天,我们的学生可以说对所有专业都感到茫然,因此,更有必要开设此课,使学生了解各类工程专业是干什么的以及各类工程师的职业范畴,以便于拓宽学生的知识面,并为其择业提供参考。工程伦理主要介绍作为工程师所应遵循的基本道德准则。一个合格的工程师不仅应具有专业知识和技能,还应具有基本的非技术性的素质。这些基本的非技术性的素质涉及到适应和处理人-社会-自然系统诸方面的关系。由于这些素质会通过经济、道德、法律、艺术、传统习俗等不同形式表现出来,因而与专业素质一起构成了工程技术人才的整体素质。另外,随着科学技术的发展,人类干预自然的能力越来越强,人与自然的矛盾日趋尖锐、对立,人们已逐渐认识到人类不仅破坏了自然界的自我调节机制和生态平衡,同时也使自己的生存受到严重威胁。面对这一严峻的现实,人们在工程实践活动中不得不审慎地关注人-自然-社会之间的关系。在近十年,英美各大学里普遍开设了工程伦理课。我国目前在工程活动中出现的大量损人利己和不负责任的行为,正反映出工程技术人员伦理意识缺失,对行为的后果及其所应负的责任认识不足的社会现实。对在校工科学生加强工程伦理教育, 是塑造未来高素质工程技术人员必不可少的环节。工程师解决工程问题所需要的基本知识概括介绍了诸如概括解决问题的方法(problem solving)、理解计算机(understanding computers)、设计基础(introduction to design); 数的表达(numbers)主要介绍精确与不确定数的使用与表示方法; 另外还介绍了图表(tables and graphs)使用、牛顿定律(Newton′s Laws)、热力学(thermodynamics)、测量(measurement)、工程交流方法(engineering communications)以及团队工作(team working)等工程师解决工程问题所需要的基本知识。从这些内容的设置可见,解决问题的方法体现了大学生创新能力的培养,理解计算机、设计基础、数的表达、牛顿定律以及工程交流方法等内容的设置则为大学生创新能力之培养提供了工具。

4) 坚持素质教育的案例成果。通过素质教育方法的实施,吉林大学工业工程系2011级和2012级本科生的工业工程生产实习与综合课程设计的成果分别在2014年12月21日第九届东风日产杯-清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛总决赛中获一等奖,在2015年12月19日第十届东风日产杯-清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛总决赛中获特等奖。在比赛中,吉林大学工业工程系参赛队员的表现获得与会各级领导和专家的一致好评,如东风日产党委书记兼董事长阳玉龙先生认为吉林大学工业工程系代表队无论是参赛案例的创新性,还是参赛队员的团队合作精神、语言组织与表达能力对于特等奖都是“实至名归”。此外,吉林大学工业工程专业2012级本科生在美国2015年度交叉学科建模大赛中获得特等奖提名奖(Finalist)。这些成绩的取得是吉林大学工业工程系在本科生培养中长期坚持素质教育的结果。

5) 关于毕业设计。本科生毕业设计通常安排在大四的最后一学期。而实际情况是,在这一学期学生要忙于找工作或者忙于与签约单位沟通协商,甚至部分签约单位要求学生前往实习和培训。多年的实践经验表明:由于学生投入的时间和精力较少,本科生毕业设计的效果并不理想。实际上基本没有学生因为这一环节成绩不合格而无法毕业。这就导致学生普遍不重视毕业设计,不认真的学生在所有实践环节都是敷衍了事,甚至抄袭作弊。因而,从实际出发,实施人性化的分类指导。如已经考取了研究生的学生,可以直接参加到相关课题组从事科学或工程研究,以学位论文的方式完成自己的学业;而对于那些无心学术研究,并且已经找到工作的学生,完全可以按照自己的意愿到签约单位实习并以完成一个改善项目的方式完成自己的学业。

4 中外工业工程课程体系的对比分析按照图 1所示课程体系模型,本文对中外课程体系进行对比分析如下。

国内外差别最大一块在图 1的前后段。在前段的素质教育阶段中,我国的思想政治理论课有较大的课时量,而国外以自然、历史、艺术、写作以及伦理教育为主。在学科背景方面:工业工程起源于美国,在美国工业工程作为工科专业大多设在工程学院,学科大类课程以工程学科为主,但是佐治亚理工大学的工业工程是以工业与系统工程的名字独立成院,学科大类课程为系统工程类。中国则比较复杂,工业工程专业在教育部招生目录中设在管理科学下,具体在各个办学学校则差异很大。有的学校将工业工程设在机械学院,如清华大学、上海交大、吉林大学、重庆大学等,有的学校则设在管理学院,如天津大学、西安交通大学,南京大学等。工业工程设在不同的学院,其所开设的学科大类课程有着非常大的不同。设在机械学院的工业工程专业多按机械工程类为自己的学科大类来设置工业工程专业的学科基础课程;而设在管理学院的工业工程专业则多以管理科学与工程为背景来设置工业工程专业的学科基础课程。中间核心课程阶段也有差别:本文的文献研究表明:国外分定性课程、定量课程以及工程课程,详见图 1;国内多以基础工业工程、人因工程、生产管理及物流工程等为核心课程。后段的实践教育环节与国外有很大区别,国外以满足工程认证机构要求的能力培养需要为主旨设课,而国内则以教育部主导为主。工业工程设在机械学院,由于其学科大类按机械工程设置,因此,工业工程对实践环节的实习、实验与技能培训较为重视;而设在管理学院的工业工程则对沙盘演练较为重视。上述分析如有不对或不全面的地方还望各位专家批评指正。

5 结论1) 2013年7月,教育部启动了高等学校本科专业类教学质量国家标准的研制工作。这一工作显然是必要的,但建议把这一工作的名称改为高等学校本科专业类教学课程体系(质量)指南。因为,我国高校太多,办学层次差别较大,很难制定出一个普适性的国家本科教育质量标准,也很难给出一个准确的测度去评价各类高校的本科教育质量。

2) 标准(或指南)的制定应服务于中国国民经济建设,不能盲目照抄照搬西方发达国家同类学科的课程设置,但是能力培养与教学方法等要求是可以借鉴的。

3) 课程体系的制定与实施是一项系统工程,绝不是简单的几门课的设置问题,需要从学校办学愿景、专业发展与人才培养的目标定位出发,制定课程体系与培养计划,并在教学手段与方法、教学质量保证体系建设、实训环节设置与配套设施建设、学校的教学管理与激励机制等一系列措施联合作用下才会收到预期效果。

| [1] |

TOPI Heikki, VALACICH Joseph S, WRIGHT Ryan T, et al. IS 2010: Curriculum guidelines for undergraduate degree programs in information systems[J].

Communications of the Association for Information Systems, 2010, 26: 361-426.

|

| [2] |

GOODLAD J, CURRICULUM Inquiry. The study of curriculum practice[M]. New York: McGraw Hill, 1979.

|

| [3] |

LIMA R M, MESQUITA D, AMORIM M, et al. An analysis of knowledge areas in industrial engineering and management curriculum[J].

International Journal of Industrial Engineering and Management, 2012, 3(2): 75-82.

|

| [4] |

ALFARES H K, AL-TURKI U M, DUFFUAA S O. Developing an outcome-based industrial and systems engineering program[J].

Industrial Engineering and Management Systems, 2010, 9(1): 60-68.

DOI: 10.7232/iems.2010.9.1.060. |

| [5] |

KUO W, DEUERMEYER B. IE curriculum revisited: developing a new undergraduate program at Texas A&M University[J].

IIE Solutions, 1998(6): 16-22.

|

| [6] |

CRUMPTON-YOUNG L L, HAMPTON E, RABELO L. Re-Engineering the undergraduate industrial engineering program[C/OL]. [2014-05-26]. https://www.mendeley.com/catalog/reengineering-undergraduate-industrial-engineering-program/.

|

| [7] |

ESTERFIELD-SACRE Mary, RAJGOPAL Jayant, NORMAN Bryan, et al. A conceptual model for integrating and synthesizing the industrial engineering curriculum[DB/OL]. (2004-06-20). https://peer.asee.org/a-conceptual-model-for-integrating-and-synthesizing-the-industrial-engineering-curricu/um.

|

| [8] |

SARI Z. A new curriculum for manufacturing & industrial engineering and engineering management for BS and MS degrees[J].

Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2013, 102: 560-567.

DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.772. |

| [9] |

Shafeek Mohammed Aman HANI, Marsudi MUHAMMAD. From traditional to applied: a case study in industrial engineering curriculum[J].

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2014, 8(10): 3378-3387.

|

| [10] |

孔繁森. 工业工程专业人才培养模式探索[J].

工业工程, 2009, 12(5): 126-129.

KONG Fansen. Exploration of education modes in industrial engineering major[J]. Industrial Engineering Journal, 2009, 12(5): 126-129. |

2016, Vol. 19

2016, Vol. 19