养老服务供应链顺应了市场发展和政策要求,通过整合、协调社会养老服务资源,为老年人提供个性化、专业化和集成化的养老服务,可有效提高养老服务质量、降低养老成本[1]。当前老年服务消费市场的繁荣已经证明,市场作为资源配置的有效方式有能力对老年人的养老服务需求做出恰当的反应,并初步具备对养老服务进行合理定价的能力。现阶段阻碍养老服务供应链发展的关键问题是如何避免低质量养老服务的大量重复供给,同时防止过度市场化导致的服务价格过高或社会排斥,实现养老服务质量和价格的协调统一。

养老服务质量作为养老服务供应链可持续发展的重要基础,近年来引起了学术界的关注。相关理论研究主要集中于从单一成员主体内部和供应链2个角度进行探讨。养老服务供应链由服务集成商、服务提供商和消费者构成,从单一成员主体内部视角进行的研究,多关注相关利益者的认知和行为特征[2-4];而从供应链的角度切入,主要研究供应链各成员间的质量博弈关系以及服务质量风险等方面[5-6]。目前在已有关于养老服务供应链的研究中,尚未有基于供应链契约机制来探讨养老服务质量控制问题的研究。而鉴于当前我国养老服务行业发展处于起步阶段,养老服务供给主体众多,各参与主体分散决策、独立经营,导致养老服务供给环节产业化程度低,养老服务质量得不到保证。现阶段单纯依靠政府对服务供给环节进行补偿、监管等手段来推动养老服务质量的提升,成本高、难度大、见效慢。现有研究证明通过供应链协调,在供应链成员内部探寻订立具操作性的契约机制,可以实现以较低的成本获得供应链质量水平的较大改善[7],对养老服务供应链的质量控制与协调有一定的借鉴意义。

最为典型的收益共享契约一直是供应链契约的研究重点。Dana等[8]研究了收益共享契约在影碟租赁市场上的运用,该契约允许制造商分享零售商的销售利润。Yao[9]证明了当制造商作为斯塔克伯格博弈领导者时,采用收益共享契约能获得比批发价格契约更好的绩效。胡本勇等[10]在传统收益共享契约基础上构建考虑销售商努力因素的演化契约,并证明该契约可以实现供应链协调。此外,在收益共享契约中引入惩罚机制也受到学者们的关注。庞庆华等[11]构建了需求受努力因素影响的供应链收益共享契约模型,证明了在交易过程中引入惩罚策略可解决单纯的收益共享契约无法协调供应链的问题。胡军等[12]研究了市场需求和质量互动环境下的供应链协调契约模型,证明了收益共享契约、奖励惩罚契约能够实现供应链协调,同时达到供应链质量控制的目的。李凯等[13]设计了奖励和惩罚相结合的契约模型,将奖励额度和比例作为协调因子,提出了奖励和惩罚相结合的渠道协调机制。张武康等[14]证明惩罚与收益共享联合契约有助于提高供应链供应的可能性和减弱需求的不确定性,并且提高供应链成员收益。Lee等[15]指出在质量不确定的情况下,可通过质量补偿合同来协调供应链,由制造商补偿销售给顾客具有质量缺陷的产品而遭受损失的零售商。通过对现有文献的总结发现,奖励与惩罚机制主要应用于产品质量的控制,注重产品质量的提升,而应用于服务质量特别是养老服务质量控制的研究十分稀少。

因此,本文通过构建奖惩契约,研究由单个养老服务集成商和养老服务提供商组成的养老服务供应链,围绕单一同质的养老服务,在单独决策、联合决策以及引入奖惩契约情形下的养老服务质量决策问题,并通过比较分析基于奖惩机制的供应链质量契约对养老服务质量决策和供应链成员利润的改善作用。

1 模型描述与基本假设考虑由单个养老服务集成商和服务提供商组成的养老服务供应链,市场上销售的养老服务具有同一单质性,即养老服务的种类、同种养老服务的价格及服务标准等完全相同。本文研究的相关假设和记号如下。

假设1 服务集成商和服务提供商作为独立的利益主体,追求各自期望收益最大化,并假设二者都是风险中性。

假设2 服务集成商以单位价格p向服务提供商订购一定规模的某类养老服务(如家政服务、医疗服务、旅游服务等),并以零售价格q向老年人销售该类服务。

假设3 服务集成商在向服务提供商订购养老服务时,会先制定一系列的服务标准(如服务的响应性、可靠性、有效性、准确性等)。为了方便研究,假设当服务提供商提供的养老服务达到服务集成商规定的服务标准时,称其提供高质量养老服务;反之,当其服务不能达标时,称其提供低质量养老服务。假设服务提供商提供单位低质量养老服务的成本为cL,提供单位高质量养老服务需追加质量努力成本为cH,cH>0。服务提供商的努力水平为e,e有2个取值0或1。当服务提供商提供高质量养老服务时,e=1;否则e=0。

假设4 市场上某类养老服务的需求规模为d,设d=α-βq+γe+ε,α, β, γ>0且对服务集成商和服务提供商均为共同知识。其中,α为基本需求规模,β为零售价格对市场需求的影响程度,γ为服务提供商服务质量对市场需求的影响程度,ε为不确定性因素对市场需求的影响,均值为0。

假设5 在服务提供商完成合同任务后,服务集成商会对其服务质量进行验证(通常服务集成商会收集老年人的服务反馈作为对服务提供商的服务质量评价)。假设老年人对养老服务质量评价具有一致性,若老年人认为服务提供商提供低质量养老服务而感到不满意时,服务集成商将会损失F,这包括由顾客退单引起的逆向服务成本、关系维护成本以及商誉损失等。

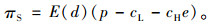

由上述假设可知,服务提供商的期望收益为

|

(1) |

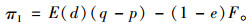

服务集成商的期望收益为

|

(2) |

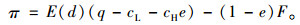

养老服务供应链的整体收益为

|

(3) |

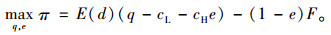

在服务集成商和服务提供商单独决策的情形下,首先服务提供商选择合适的努力水平e和批发价格p*以最大化自身期望收益πS*,在此基础上服务集成商根据服务提供商的决策结果确定零售价格q*并向消费者销售养老服务以获得期望收益πI*。在这种情况下,服务提供商和服务集成商的期望收益函数分别为式(1)和式(2)。

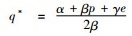

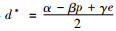

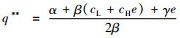

根据逆向归纳法,首先考虑服务集成商的决策,由式(2)求

|

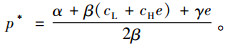

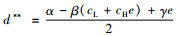

将p*代入q*和d*可得

|

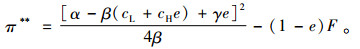

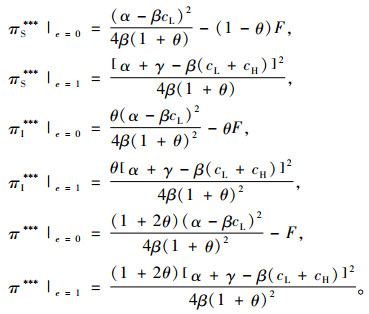

服务提供商、服务集成商以及服务供应链的收益分别为

|

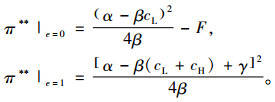

服务提供商的努力水平对三者的收益影响如下:

|

在服务集成商和服务提供商联合决策的情形下,双方追求的是服务供应链整体利益最大化,即式(3)最大化。此时,服务供应链的质量决策模型为

|

(4) |

由式(4)求

|

服务提供商的努力水平对服务供应链的收益影响如下:

|

引入奖惩契约,即销售养老服务产生的收益以及因养老服务质量不达标而产生的损失将由服务集成商和服务提供商共同分摊,分摊比例为θ和1-θ(0 < θ < 1)。在这种情况下,服务供应链的决策时序为:首先,服务集成商提出奖惩分摊比例θ;接着,服务提供商选择合适的努力水平e和批发价格p***以最大化自身期望收益πS***;最后服务集成商根据服务提供商的决策结果确定零售价格q***。

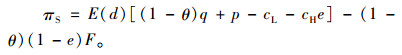

引入奖惩机制下服务提供商的期望收益为

|

服务集成商的期望收益为

|

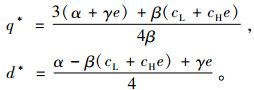

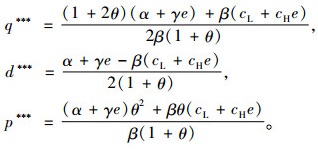

使用逆向归纳法求得服务集成商的最佳零售价格q***、养老服务市场规模d***以及服务提供商的批发价格p***分别为

|

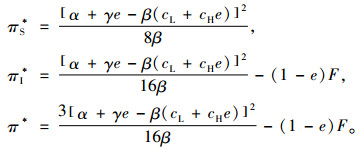

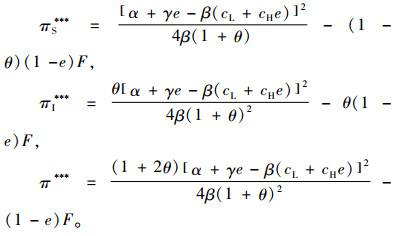

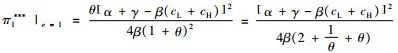

此时服务提供商和服务集成商以及服务供应链的整体收益分别为

|

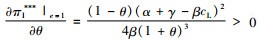

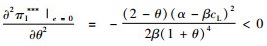

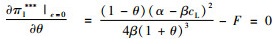

服务提供商的努力水平对三者的收益影响如下:

|

命题1 养老服务供应链一体化程度越高,其提供高质量养老服务的可能性越大。

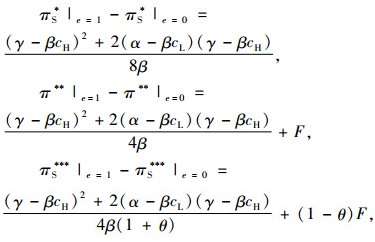

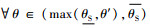

证明 当服务集成商和服务提供商单独决策、联合决策以及引入奖惩契约3种情形下,都有πS*|e=1 > πS*|e=0、π**|e=1>π**|e=0、πS***|e=1 > πS***|e=0,因此服务提供商将选择提供高质量养老服务。而

|

又由于

由命题1可知,在单独决策、联合决策以及使用奖惩契约3种情形下,服务提供商提供高质量养老服务的收益均高于其提供低质量养老服务的收益,并且养老服务供应链一体化程度越高,服务提供商提供高质量养老服务的条件越能被满足,其提供高质量养老服务的可能性越大。当前我国养老服务行业最为普遍的现象是服务提供商和服务集成商从各自利益最大化的角度出发单独决策,导致养老服务市场上大量低质量养老服务的重复提供。要改变上述现象,有必要对养老服务供应链采取一定的措施进行协调,可通过构建合作机制、实施服务流程规范化管理、构建养老服务供应链绩效评价体系等方法提高供应链一体化运作程度。

命题2 服务集成商和服务提供商在单独决策的情形下,若服务提供商选择提供高质量养老服务,服务集成商是不会使用奖惩机制。

证明 服务集成商和服务提供商在单独决策的情形下,服务提供商选择提供高质量养老服务,意味着πS*|e=1 > πS*|e=0一定成立,此时如果服务集成商提出奖惩契约,则一定有πS***|e=1 > πS***|e=0,则服务提供商一定选择提供高质量养老服务。而在使用奖惩机制后,服务集成商的收益

由命题2可知,若服务提供商在单独决策情况下选择提供高质量的养老服务,此时服务集成商如果提出使用奖惩契约,由高质量养老服务所带来的额外收益将全部由服务提供商获取,服务集成商并不能从中获益。相反地,服务集成商除了需要付出一定的契约关系维护成本外,还需对服务提供商进行激励,追求利益最大化的服务集成商是不会使用契约的。养老服务供应链奖惩协调契约的使用必须能够保证契约合作能给服务集成商和服务提供商双方都带来更大的收益,这样奖惩契约的存在才有意义。基于这一考虑,如何通过制定合适的契约协调服务供应链中各成员的决策,提高各自的期望收益,就成为亟待解决的问题。

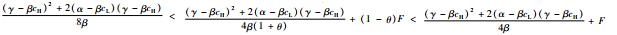

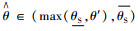

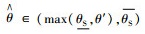

命题3

|

证明 由命题2可知,只有在服务集成商和服务提供商单独决策,且服务提供商提供低质量养老服务时,服务集成商才会使用奖惩机制。因此,服务集成商和服务提供商要达成服务质量奖惩机制,必须满足双方的参与约束,即只有协调后服务集成商的期望收益高于单独决策情形下、服务提供商选择提供低质量养老服务时服务集成商所获得的收益,服务集成商才会提出奖惩机制,此时

此外由

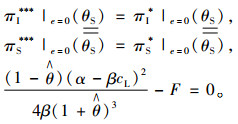

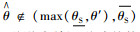

命题4

|

证明 服务集成商和服务提供商达成提供低质量养老服务奖惩契约时,需满足双方的参与约束,以及服务提供商的激励相容约束,证明与命题3类似,这里不再做详细的论述。此外,当达成提供低质量养老服务奖惩契约时,由于

结合命题3、命题4分析可知,奖惩契约能够实现养老服务供应链的有效协调,均能使服务集成商和服务提供商的收益达到Pareto改进,但奖惩契约的达成是有条件的,服务集成商在制定奖惩分摊比例时,必须满足双方的参与约束和服务提供商的激励相容约束。此外,奖惩分摊比例θ的取值,要取决于服务集成商、服务提供商在供应链上的地位及各自的讨价还价能力。值得注意的是,当服务集成商在供应链中处于核心地位时,在制定奖惩分摊比例时应避免出现采用奖惩契约所获得的收益增加大部分被服务集成商获取的情况。这很容易理解,当采用奖惩契约所获得的收益增加大部分被服务集成商获取,服务提供商提供高质量养老服务的动力将下降,因为其从质量努力所增加的销售额中获得的收益与其努力程度不匹配,容易降低其质量努力的积极性。

4 数值分析为了验证奖惩契约对养老服务供应链整体收益及各决策主体收益的影响程度,本文给出具体的算例进行数值分析。令α=200,β=4,cL=20,cH=10,F=200,γ∈[10, 70],并假定在养老服务供应链中,处于核心地位的服务集成商有足够的能力选择使其自身收益最大化的奖惩分摊比例。现阶段阻碍养老服务供应链快速发展的关键因素有2个: 1)养老服务质量不能得到保证; 2)尚未形成规模效应。与上述2个因素有关的变量主要是服务提供商服务质量对市场需求的影响程度γ。因此,本节主要通过改变服务提供商服务质量对服务需求规模的影响程度γ,在供应链各成员单独决策、联合决策以及使用奖惩契约协调情形下,分析各方的收益、最佳奖惩分摊比例θ以及养老服务质量状况。使用奖惩契约协调情形分服务提供商提供高质量养老服务和低质量养老服务2种情况。

| 表 1 γ对各决策主体收益、供应链总收益及θ的影响 Tab. 1 Effect of γ to the profit of decision makers, supply chain and θ |

注意当e=1, γ=10、20、30, θ < 0.72时,服务提供商的服务销售价格p小于其提高高质量养老服务的成本30,理性的服务提供商是不会与服务集成商进行交易的,在表中用“—”表示。由算例分析可知,虽然与联合决策相比,采用奖惩契约对供应链整体收益的改善还有一定的差距,但与单独决策相比,采用奖惩契约能够使服务集成商和服务提供商的收益均有增加,并且服务提供商服务质量水平对服务需求规模的影响程度γ越大,越有利于促使服务提供商提供高质量养老服务。当γ∈[10,30]时,服务集成商选择奖惩分摊比例θ=0.64,服务提供商选择提供低质量养老服务,此时服务提供商和服务集成商的收益分别为476、86,均高于单独决策情形下两者的收益450和25;当γ∈[40, 60]时,服务集成商选择较高的奖惩分摊比例,服务提供商提供高质量养老服务,并且随着γ的增大,θ也不断变大。此外,可以看到使用奖惩契约所增加的收益绝大部分被服务集成商获取,这主要是因为其在供应链中处于核心地位,拥有绝对的实力选择使自身利益最大化的奖惩分摊比例。

另外,由表 1可知在服务提供商与服务集成商单独决策、联合决策情形下,若服务提供商选择提供低质量的养老服务,即e=0,此时如果利用奖惩契约进行协调,服务提供商依然选择提供低质量的养老服务。而在服务提供商与服务集成商单独决策情形下e=0,联合决策情形下e=1,此时如果利用奖惩契约进行协调,服务提供商可能提供高质量养老服务,也可能提供低质量养老服务,其选择行为取决于服务集成商提出的奖惩分摊比例。例如当γ=40时,由于πI***|e=1=219>πI*|e=0=77,因此服务集成商将会提出奖惩分摊比例θ=0.72,此时服务提供商将选择提供高质量养老服务。

5 结论随着我国老龄化程度的加剧,对于养老服务的需求已成为人们的基本生活需求,养老服务质量问题日益受到人们的重视。本文探讨了奖惩契约对养老服务供应链成员收益及养老服务质量的影响,主要得出以下结论:1)养老服务供应链一体化程度越高,其提供高质量养老服务的可能性越大。2)在不考虑奖惩契约缔约成本的条件下,与供应链各成员单独决策相比,使用奖惩契约能较好地改善供应链成员收益和提高服务提供商的服务质量水平,并且服务提供商服务质量水平对服务需求规模的影响程度越大,越有利于促使其提供高质量养老服务。这表明当服务提供商的质量努力越能够被消费者所感知并增加其消费量时,服务提供商越有动力提高服务质量水平。3)使用奖惩契约所获得的收益大部分被服务集成商获取。该结论表明,服务集成商作为奖惩契约的发起者,在分享由奖惩契约所产生的收益方面处于优势地位,而服务提供商处于劣势地位。如果再考虑奖惩契约的缔约成本,服务集成商的收益会更少,这会影响其接受契约的积极性,因此服务集成商必须选择恰当的奖惩分摊比例提高服务提供商接受契约的意愿。

在此仅仅研究了由单个养老服务集成商和单个养老服务提供商组成的二级养老服务供应链的情形,在现实中一个服务集成商往往会向多个服务提供商采购服务,服务提供商之间的竞争可能会对供应链成员的质量努力和质量控制决策造成影响,因此考虑由一个服务集成商和多个服务提供商组成的二级养老服务供应链质量协调问题是下一阶段的研究重点。

| [1] |

王莉莉. 基于"服务链"理论的居家养老服务需求、供给与利用研究[J].

人口学刊, 2013, 35(2): 49-59.

WANG Lili. A study on the demand, supply and utilization of home-based care services for the elderly based on the theory of "Service Chain"[J]. Population Journal, 2013, 35(2): 49-59. |

| [2] |

吉鹏. 社会养老服务供给主体间关系解析——基于委托代理理论的视角[J].

社会科学战线, 2013(6): 184-189.

JI Peng. Analysis of the relationship between the main suppliers of the social elderly service based on the perspective of principal agent theory[J]. Social Science Front, 2013(6): 184-189. |

| [3] |

章晓懿, 梅强. 影响社区居家养老服务质量的因素研究:个体差异的视角[J].

上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2011, 19(6): 23-30.

ZHANG Xiaoyi, MEI Qiang. Factors influencing service quality of elderly home care in communities: a perspective of individual differences[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University(Philosophy and Social Sciences), 2011, 19(6): 23-30. |

| [4] |

张智勇, 赵俊, 石永强, 等. 养老服务供应链中服务提供商的选择[J].

统计与决策, 2014, 29(4): 60-62.

ZHANG Zhiyong, ZHAO Jun, SHI Yongqiang, et al. Selection of service providers in the elderly service supply chain[J]. Statistics & Decision, 2014, 29(4): 60-62. |

| [5] |

张智勇, 赵俊, 石园. 养老服务集成商的服务质量决策分析[J].

管理工程学报, 2015, 29(2): 160-166.

ZHANG Zhiyong, ZHAO Jun, SHI Yuan. Analysis of service quality decisions for elderly service integrator[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2015, 29(2): 160-166. |

| [6] |

张智勇, 赵俊, 石永强. 基于SLC-SVM的养老服务供应链服务质量风险识别[J].

系统科学学报, 2015, 23(2): 98-101.

ZHANG Zhiyong, ZHAO Jun, SHI Yongqiang. Risk identification of service quality in elderly service supply chain based on SLC-SVM[J]. Chinese Journal of Systems Science, 2015, 23(2): 98-101. |

| [7] |

肖迪, 潘可文. 基于收益共享契约的供应链质量控制与协调机制[J].

中国管理科学, 2012, 20(4): 67-73.

XIAO Di, PAN Kewen. Quality control and coordination mechanism in supply chain based on revenue sharing contract[J]. Chinese Journal of Management Science, 2012, 20(4): 67-73. |

| [8] |

DANA J D, SPIER K E. Revenue sharing and vertical control in the video rental industry[J].

The Journal of Industrial Economics, 2001, 49(3): 223-245.

|

| [9] |

YAO Z, LEUNG S C H, LAI K K. Manufacturer's revenue-sharing contract and retail competition[J].

European Journal of Operational Research, 2008, 186(2): 637-651.

DOI: 10.1016/j.ejor.2007.01.049. |

| [10] |

胡本勇, 王性玉. 考虑努力因素的供应链收益共享演化契约[J].

管理工程学报, 2010, 24(2): 135-138.

HU Benyong, WANG Xingyu. Supply chain revenue-sharing evolvement-contract with sales effort effects[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2010, 24(2): 135-138. |

| [11] |

庞庆华, 蒋晖, 候岳铭, 等. 需求受努力因素影响的供应链收益共享契约模型[J].

系统管理学报, 2013, 22(3): 371-378.

PANG Qinghua, JIANG Hui, HOU Yueming, et al. Supply chain coordination under revenue-sharing contract with sales effort dependent demand[J]. Journal of Systems & Management, 2013, 22(3): 371-378. |

| [12] |

胡军, 张镓, 芮明杰. 线性需求条件下考虑质量控制的供应链协调契约模型[J].

系统工程理论与实践, 2013, 3(3): 601-609.

HU Jun, ZHANG Jia, RUI Mingjie. Supply chain coordination model contract considering quality control under the condition of liner demand[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2013, 3(3): 601-609. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)3-601. |

| [13] |

李凯, 张迎东, 严建援. 需求均匀分布条件下的供应链渠道协调——基于奖励与惩罚的双重契约[J].

中国管理科学, 2012, 20(3): 131-137.

LI Kai, ZHANG Yingdong, YAN Jianyuan. Supply chain coordination under uniformly distributed market demand-a dual contract based on both bonus and penalty[J]. Chinese Journal of Management Science, 2012, 20(3): 131-137. |

| [14] |

张武康, 郭立宏, 郭福利. 基于惩罚和收益共享联合契约的三级供应链协调策略研究[J].

预测, 2015, 34(2): 76-80.

ZHANG Wukang, GUO Lihong, GUO Fuli. Research on coordination policy in a three-level supply chain based on a punishment and revenue sharing contract[J]. Forecasting, 2015, 34(2): 76-80. |

| [15] |

LEE C H, RHEE B D, Cheng T C E. Quality uncertainty and quality-compensation contract for supply chain coordination[J].

European Journal of Operational Research, 2013, 228(3): 582-591.

DOI: 10.1016/j.ejor.2013.02.027. |

2016, Vol. 19

2016, Vol. 19