高速列车是旅客出行和旅游活动场所,其舒适程度直接影响到人们对这类交通工具的评价程度。座椅是与乘客接触最频繁和时间最长的设施,座椅与乘客的身体感觉有着密切关系,它的设计直接关系到列车的舒适性和旅客对出行交通工具的选择。旅客对列车座椅的评价,最基本也是最重要的决定因素就是舒适度,特别是在长途旅行中,随着乘车时间的延长,旅客的疲劳感和烦躁感会逐渐增加,如果没有一个舒适的座椅供旅客调节休息,将会对旅客产生一定的不良效果和负面情绪。在列车座椅舒适度的研究上,国外学者走在了前沿。他们通过理论与试验相结合的方法,获得许多有价值的研究成果。如Lee等[1]研究了列车座位上两种不同形式(即更柔和更坚实的座位)的座椅。Siefert等[2]分别测量了软、硬两种座椅的座面最大压力值来对座椅进行研究;也有一些学者通过运用测量分析法来分析不同座椅座面对乘客的压力来评价座椅的舒适度[2-4]。我国学者李培松等[5]提出一种基于模糊神经网络的座椅舒适度评价模型, 应用8个座椅压力分布参数和2个人体参数等对座椅舒适性进行综合评价;马佳等[6]针对汽车座椅舒适度评价方法研究的不足,探讨压力分布与舒适度之间的关系,引入人工神经网络, 建立基于BP神经网络的汽车座椅舒适度评价模型;余江鸿等[7]提出一种基于神经网络的预测驾驶座椅主观舒适度的方法,该方法有助于降低当前汽车制造企业提高汽车座椅舒适性过程中的成本,并缩短制造时间。

1 Jack软件Jack软件由宾夕法尼亚大学的人体建模和仿真中心在1995年研制开发,经由西门子工业软件有限公司进行商业化运作。经过近十多年的研究,该软件已成为一款集三维仿真、数字人体建模、人因工效分析等功能于一体的高端仿真软件:可以导入CAD三维模型来构建仿真环境;能够引入具备生物力学特质的三维人体模型;能够给数字模拟人派发任务;可以通过数字人行为仿真分析来获取有价值的信息等[8-9]。

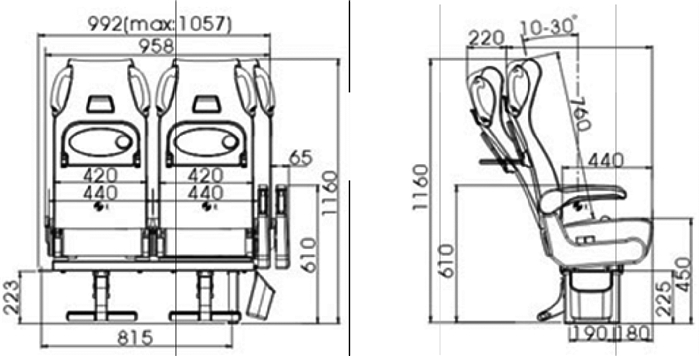

2 基于Jack的和谐号动车座椅仿真 2.1 动车座椅由于二等车厢是我国大部分乘客的乘车选择,同时二等车厢的主要服务对象就是普通大众,我国CRH系列列车二等车厢的座椅尺寸构建如图 1所示。

|

图 1 CRH系列列车二等座座椅尺寸示意图 Fig. 1 The second-class seat size diagram of series of CRH trains |

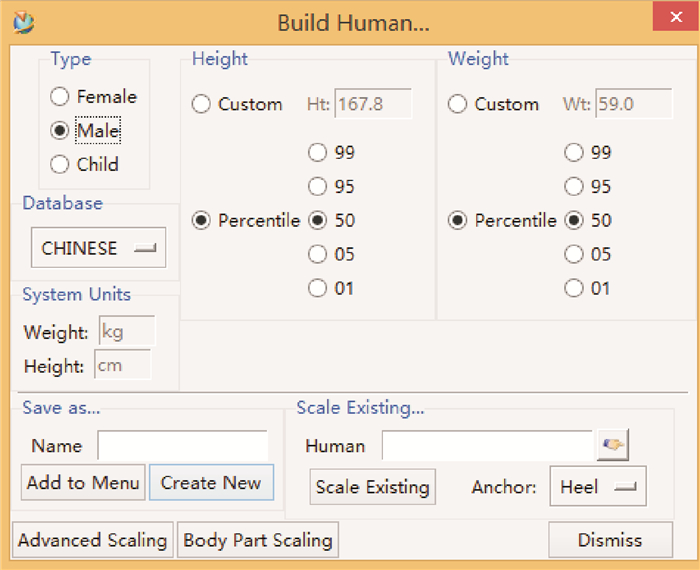

乘坐动车出行的绝大多数是中国人,因此,本文进行改善所建立的数字人也是中国人,在Jack8.2版本中提供了中国人体数据库,如图 2所示。

|

图 2 数字人创建 Fig. 2 Setting up digital human |

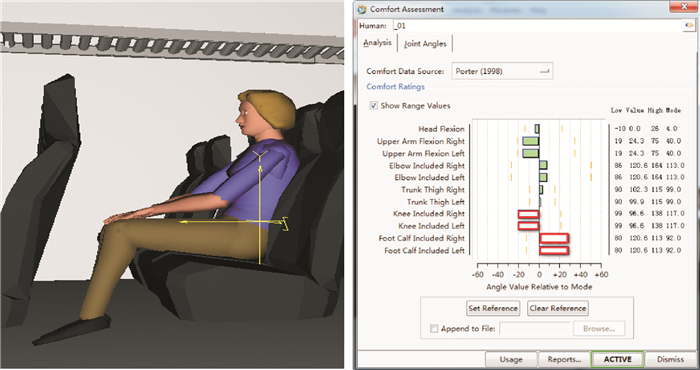

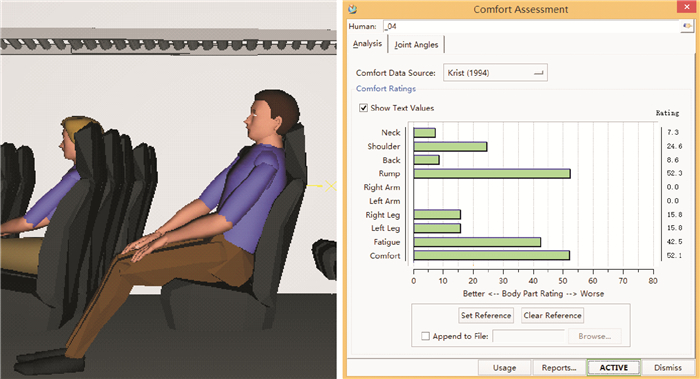

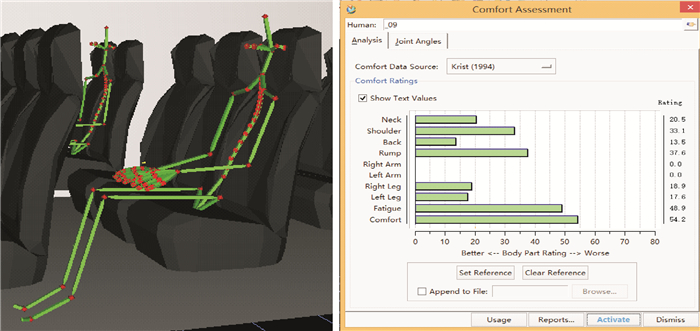

座面高度是指座椅座面到地面的垂直距离。合理的座面高度应使乘客大腿接近水平、小腿可以自然伸直的同时略向前倾。座面如果过高,则使小腿悬空,致使大腿肌肉受座面前缘压迫影响阻碍血液循环,久坐会使乘客感到小腿麻木肿胀等不舒服现象[10]。在Jack仿真实验中,座面高度以坐姿下小腿加足高的高度为设计依据,分别以女性第5百分位和男性第95百分位建立数字人,进行舒适度检验,仿真结果如图 3、图 4所示。

|

图 3 女性第5百分位座面高度舒适度检验 Fig. 3 Comfort assessment of seat surface height on the 5th percentile women |

|

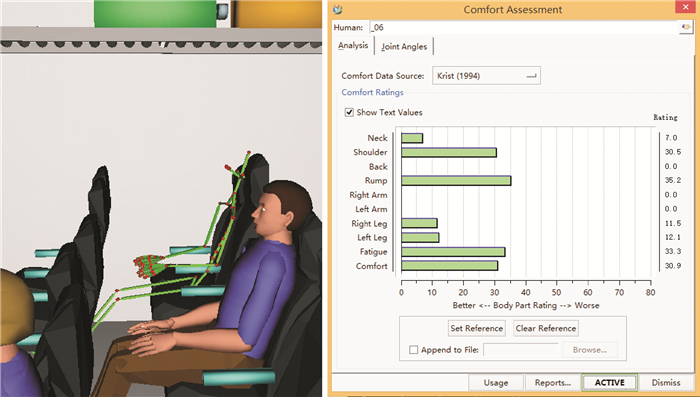

图 4 男性第95百分位座面高度舒适度检验 Fig. 4 Comfort assessment of seat surface height on the 95th percentile men |

在图 3的仿真中,选用Porter数据源,它是一种单关节舒适度分析,其中Mode值是指“大多数乘客可接受的值”, 数据条的长度显示的是和这个标准值的差距,空白条是指该关节的舒适度超出标准值。从图 3可以看出,膝盖(-20.4)与小腿(28.6)处的数据条均为空白条,表明该关节的舒适度超出标准值,乘客会表现出一定程度的不舒适现象,通过对座面高度的多次调整发现,这种不舒适情况是由于座面高度过高致使数字人小腿悬空导致的。

在图 4的仿真中,选用Krist数据源,它是一种多关节舒适度分析,给出从0~80的舒适度评分,分数越低代表舒适度越大。由图 4可以看出,臀部的不舒适感最为强烈,为52.3,此外这时的疲劳度也较高,为42.5,而乘客的综合舒适度就更低了,数值高达52.1,显然在这样的情境下,乘客的不舒适感会很强烈。

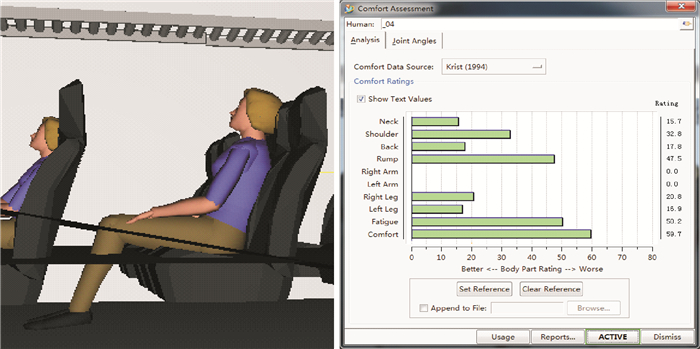

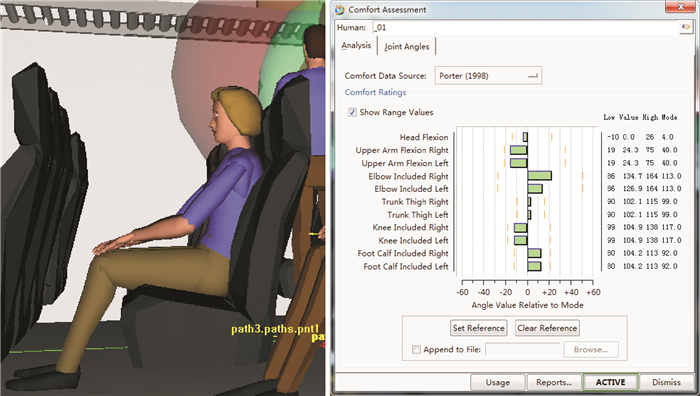

2.3.2 座面倾角座面倾角是指座椅座面与水平面之间的夹角。在列车行驶过程中,合适的座面倾角能够防止乘客久坐而带来的臀部向前移动,以方便背部自然向后靠到靠背上,让腰背获得更大面积支撑,从而减少背部压力,以此减轻疲劳。座椅主要以休息为主,座面倾角应稍微大些才有助于肌肉放松,但是过大的倾角也会加大大腿前端的压力,阻碍血液循环造成腿部发麻肿胀。由于没有找到相关的座面倾角数据,笔者通过实地测量得到,座面倾角约为12°。在本文中,以女性第50百分位数字人进行座面倾角的舒适度检验,如图 5所示。

|

图 5 座面倾角12°时女性第50百分位的舒适度检验 Fig. 5 Comfort assessment of seat surface inclination of 12 °on the 50th percentile women |

在图 5的仿真中,可以看到,左右胳膊的舒适度最高,为0,臀部和肩部的舒适度较低,分别为47.5和32.8。从整体上看,乘客的疲劳度很高,导致舒适度就更低了,分别为50.2和59.7,显然对于长途旅行的乘客而言,很快会导致疲劳,舒适度降低。

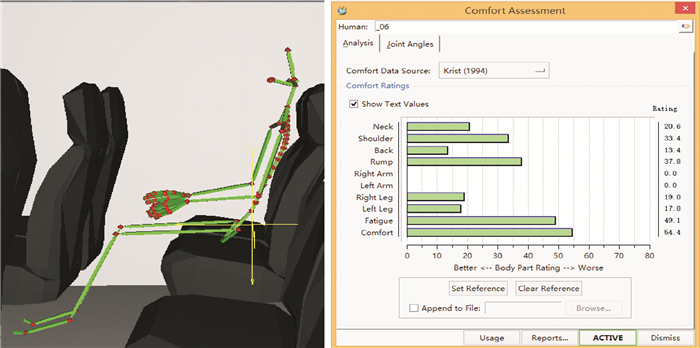

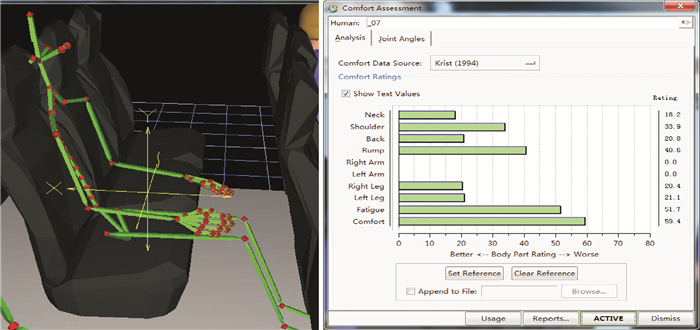

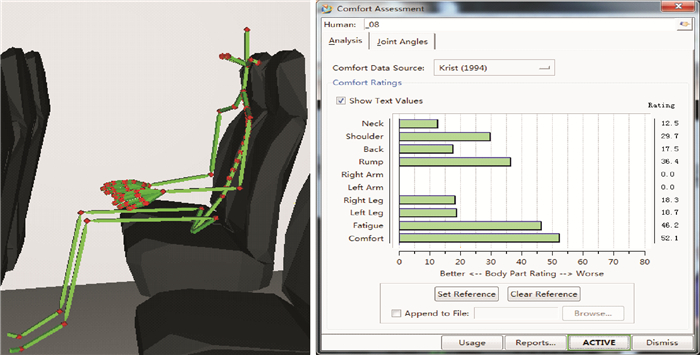

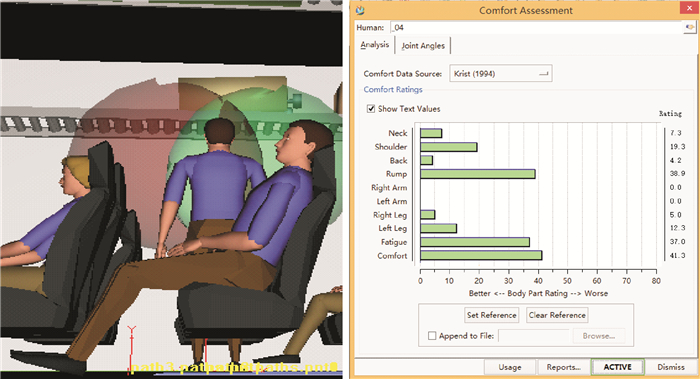

2.3.3 靠背高度座椅靠背的功能是保持脊椎处于自然状态。为满足大部分人对靠背的尺寸要求,接下来则以男性第95百分位、女性第5百分位和男性女性第50百分位数字人进行舒适度检验,如图 6~图 9所示。

|

图 6 男性第95百分位靠背高度舒适度检验 Fig. 6 Comfort assessment of backrest height on the 95th percentile men |

|

图 7 男性第50百分位靠背高度舒适度检验 Fig. 7 Comfort assessment of backrest height on the 50th percentile men |

|

图 8 女性第50百分位靠背高度舒适度检验 Fig. 8 Comfort assessment of backrest height on the 50th percentile women |

|

图 9 女性第5百分位靠背高度舒适度检验 Fig. 9 Comfort assessment of backrest height on the 5th percentile women |

由图 6可以看出,当采用男性第95百分位进行舒适度检验时,臀部的舒适性较低,为37.8,同时由于靠背高度不够,肩部基本由靠背顶部位置支撑,从而给肩部带来较大压力,所以肩部的舒适度也较低,为33.4。在这种情况下,导致乘客的疲劳度增加,为49.1,而综合舒适度降低,为54.4。由图 7和图 8可以看出,当采用男性第50百分位和女性第50百分位进行舒适度检验时,男性第50百分位舒适度较女性第50百分位舒适度相对较低,其中主要体现在肩部的舒适度上,这是由于当前的座椅高度只能给女性第50百分位的数字人带来更加合适的肩部支撑。由图 9可以看出,当采用女性第5百分位进行舒适度检验时,数字人的肩部和臀部都表现出一定程度的不舒适,分别为33.1和37.6,而此时的疲劳度也较大,为48.9,综合舒适度最低,为54.2。这是由于当前的座椅高度使得女性第5百分位数字人基本不能获得头部支撑,同时靠背的支撑位置偏高,因此也使得肩部表现出一定的不舒适状态。

3 和谐号动车座椅的人因学改善 3.1 座面高度通过上面座面高度的仿真分析显示,针对于女性第5百分位数字人可通过略微降低座面高度来提高舒适度;对于男性第95百分位数字人,为了提高数字人乘客腿部的舒适度可以通过添加一定角度的脚踏板来实现,仿真分析如图 10、图 11所示。

|

图 10 女性第5百分位座面高度舒适度检验 Fig. 10 Comfort assessment of Backrest height on the 5th percentile women |

|

图 11 男性第95百分位座面高度舒适度检验 Fig. 11 Comfort assessment of seat surface height on the 95th percentile men |

对于女性第5百分位数字人由于座面高度过高造成的不舒适,可以通过将座面高度降低30 mm,使得数字人的双脚刚好可以与地面平行。通过图 10的仿真可以看到,所有的数据条均已变成黑色,没有空白条。其中,膝盖的数据偏差由-20.4变为-12.1,小腿的数据偏差由28.6变为12.2,这意味着所有关节的舒适度均在标准值的范围之内,达到改善预期。对于男性第95百分位数字人,由于座面高度不够致使小腿得不到合理屈伸,导致乘客腰椎坐姿的变形带来臀部的不舒适,则通过添加辅助设施脚踏板来缓解由于腿部屈伸时所带来的不舒适。仿真中通过对脚踏板角度的调节也发现,当脚踏板的角度在20°左右时,臀部的舒适度为38.9,提升了25.6%,而此时的疲劳度为37,下降了12.9%,乘客的综合舒适度为41.3,提升了20.7%,如图 11所示。同时为了满足不同类型的乘客,建议脚踏板的设计应该是前后可移动调整的。故针对座面高度所提出的人因学改善措施为:座面高度降低30 mm,添加倾角为20°的前后可移动的脚踏板。

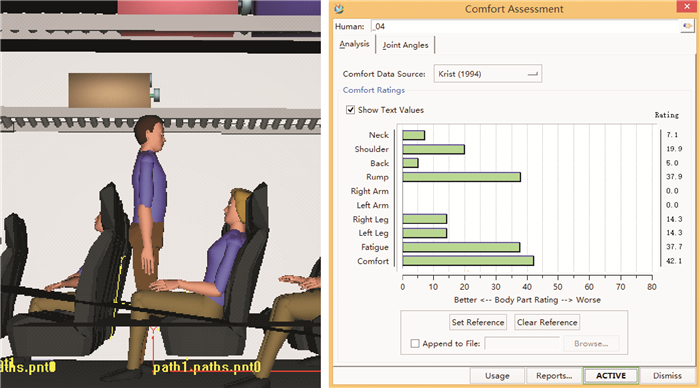

3.2 座面倾角针对如何选择适当的座面倾角这一问题,主要是通过多次对座面倾角的调试来观察肩部和臀部舒适度的变化来进行确定,通过仿真分析发现,座面倾角为8°时,数字人肩部的舒适度为19.9,提升了39.3%,臀部舒适度为37.9,提升了20.2%,疲劳度为37.7,下降了24.9%,综合舒适度为42.1,提升了29.5%。但从总体来看,臀部的舒适度相对来说还是比较低的,在这种情况下,为了减小臀部带来的压力,可以给座椅配置符合臀部理想体压分布曲线的坐垫,或者直接将座面设计成符合臀部理想体压分布曲线的形状。故针对座面倾角所提出的人因学改善措施为:设计座面倾角为8°,配置符合臀部理想体压分布曲线的坐垫,仿真分析如图 12所示。

|

图 12 座面倾角8°时女性第50百分位的舒适度检验 Fig. 12 Comfort assessment of seat surface inclination of 8°on the 50th percentile women |

对座椅靠背高度的仿真分析显示,对于男性第50百分位的数字人而言靠背高度不够,舒适度相对低一些。然而,对于男性第95百分位的数字人和女性第5百分位的数字人而言,则疲劳度较高,舒适度较低,如何使得两类数字人的颈部和肩背部都获得较为充分的支撑则是改善的方向。

在对男性第95百分位数字人进行舒适度检验时发现,由于靠背高度不够,肩部基本由靠背顶部位置支撑,以至于头部几乎失去支撑,从而给颈椎带来压力导致颈部和肩背部舒适度较低。针对舒适度较低的情况,通过将座椅靠背高度由760 mm提高至870 mm左右,此靠背高度下的男性第95百分位数字人的头部能够得有效支撑,而且颈部和肩背部的舒适度也大大提高。然而,当提高了靠背高度使得男性第95百分位数字人能得到充分支撑的同时,相对于女性第5百分位数字人等身材偏小的乘客而言,在此靠背高度下显然是不能获得充分支撑的。此时,通过分别确定放松坐姿下男性第95百分位和女性第5百分位数字人提供肩部支撑、腰部支撑和颈部支撑3个位置所处的靠背高度来确定提供肩部、腰部和颈部所需支撑的支撑点范围,即:颈椎的第5~6胸椎之间提供肩部支撑,第4~5腰椎之间的高度上提供腰部支撑,颈部提供头部支撑,仿真分析如图 13所示。

|

图 13 男性第95百分位靠背高度舒适度检验 Fig. 13 Comfort assessment of Backrest height on the 95th percentile men |

实验结果显示:肩背部的支撑点范围为:290~345 mm,颈部的支撑点范围为:575~680 mm。由于肩背部所需的支撑点范围不是很大,在此处通过设计该范围下的肩背部支撑面来给不同身材的乘客提供肩背部的支撑,肩部的舒适度提高了8.68%,而背部的舒适度则达到了最佳。然而,颈部所需的支撑点范围跨度较大,设计如此大的一个支撑面略显臃肿,同时由于不同乘客颈部所需的支撑面范围有限,大面积的支撑反而会令不需要获得支撑的部位获得支撑,导致舒适度下降。因而,颈部支撑点的提供则应该是设计一个颈部支撑点范围下的可以上下移动的头枕来提供颈部所需的支撑。此时,舒适度提高66%。乘客疲劳度降低32.2%,综合舒适度提高43.2%。

4 结论随着社会经济的快速增长,人们越来越关注安全与健康问题。本文运用人因学理论以及Jack软件,对我国和谐号二等座动车座椅进行舒适度检验,通过对动车座椅的座面高度、座面倾角以及靠背高度的重新设计,发现改善后的动车座椅在乘坐舒适度上显著优于现有座椅,表明改善后方案能够有效提高乘坐的舒适性。但是由于篇幅限制,仅对座椅的座面高度、座面倾角和靠背高度进行检验,但是这并不影响新旧座椅对乘客舒适度的对比。

| [1] |

LEE Joo Hwan, JIN Beom Suk, JI Yonggu. Development of a structural equation model for ride comfort of the Korean high-speed railway[J].

International Journal of Industrial Ergonomics, 2009, 39(1): 7-14.

DOI: 10.1016/j.ergon.2008.09.003. |

| [2] |

SIEFERT A, PANKOKE S, W LFEL H P. Virtual optimisation of car passenger seats: simulation of static and dynamic effects on drivers seating comfort[J].

International Journal of Industrial Ergonomics, 2008, 38(5/6): 410-424.

|

| [3] |

PARK Chankyoung, KIM Youngguk, BAE Daesung. Sensitivity analysis of suspension characteristics for Korean high speed train[J].

Mechanical Science and Technology, 2009, 23(4): 938-941.

DOI: 10.1007/s12206-009-0316-5. |

| [4] |

GRUJICIC M, PANDURANGAN B, ARAKERE G, et al. Seat-cushion and soft-tissue material modeling and a finite element investigation of the seating comfort for passenger-vehicle occupants[J].

Materials and Design, 2009, 30(10): 4273-4285.

DOI: 10.1016/j.matdes.2009.04.028. |

| [5] |

李培松, 马佳, 杨海霞. 运用模糊神经网络的汽车座椅舒适性评价[J].

工业工程, 2010, 13(1): 97-100.

LI Peisong, MA Jia, YANG Haixia. Comfort evaluation of automobile seats by using fuzzy neural networks[J]. Industrial Engineering Journal, 2010, 13(1): 97-100. |

| [6] |

马佳, 范智声, 李飞飞. 基于人工神经网络的汽车座椅舒适度评价模型[J].

工业工程, 2008, 11(5): 106-109.

MA Jia, FAN Zhisheng, LI Feifei. Evaluation of automobile seat comfort based on artificial neural networks[J]. Industrial Engineering Journal, 2008, 11(5): 106-109. |

| [7] |

余江鸿, 赵志友, 吴群. 基于神经网络的驾驶座椅舒适度评价方法[J].

湖南工业大学学报, 2007, 21(5): 33-35.

YU Jianghong, ZHAO Zhiyou, WU Qun. Evaluation method of driving seat comfort based on neural network[J]. Journal of Hunan University of Technology, 2007, 21(5): 33-35. |

| [8] |

钮建伟, 张乐.Jack人因工程基础及应用实例[M].北京:电子工业出版社, 2012.

|

| [9] |

毕红哲, 庄达民.航空人机工程计算机仿真[M].北京:电子工业出版社, 2010:191-195.

|

| [10] |

朱序璋.人机工程学[M].西安:西安电子科技大学出版社, 2005:7-18.

|

2016, Vol. 19

2016, Vol. 19